автордың кітабын онлайн тегін оқу Россия — боль моя. Том 1

Татьяна Александровна Борщевская

Россия — боль моя

Том 1

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

На обложке береза в виде креста, которая выросла на месте концентрационного лагеря СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения).

© Татьяна Александровна Борщевская, 2018

Эта книга — не историческое исследование. Это впечатления неравнодушного современника. Книга об исторической российской катастрофе XX века; о революции 1917-го, о сталинском строительстве социализма и его крушении. Несмотря на неисчислимые человеческие, интеллектуальные и материальные потери, Россия выжила и сейчас поднимается на очередном историческом пепелище. Нам всем, особенно молодежи, ее лечить и поднимать. Для этого ее надо любить. А чтобы любить, надо знать, знать ее историю и культуру!

16+

ISBN 978-5-4490-7650-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Россия — боль моя

- Введение

- Немного из биографии

- Неизбежность революции?

- Разрушение церкви

- Вожди (Ленин)

- Попрание нравственности — погружение во тьму

- Некоторые итоги (революции и Гражданской войны)

- Сталин — путь к власти

- Сталин — личностные характеристики

- Сталин — крестьянство

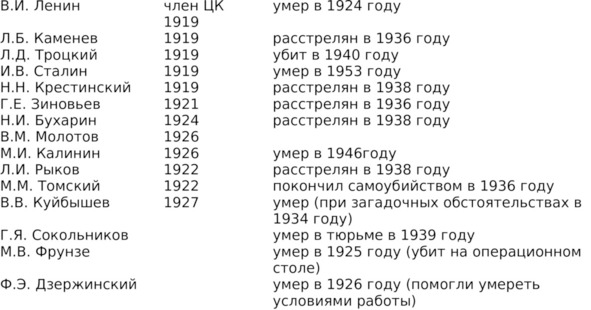

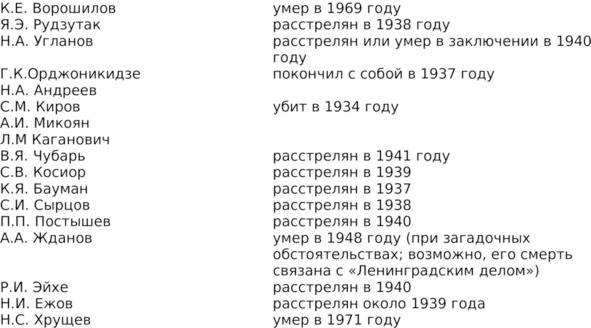

- Уничтожение партии — начало большого террора

- Большой террор

- Большой террор — общее

- Потери культуры

- Список цитируемой литературы

Хочу поблагодарить своих друзей: Марию Юрьевну Честных, Александра Михайловича Дьячкова, Викторию Борисовну Вольпину за моральную, физическую, материальную, организационную поддержку в трудный для меня период, когда писалась эта книга.

Моим дорогим родителям посвящаю.

«Настоящее часто бывает следствием прошедшего».

Карамзин

Введение

Двадцатый век в России — это век трех эпох и двух исторических (тектонических) разломов. Этот трудный век не обошел меня стороной.

Я родилась в 1935 году в Донбассе, на Украине. В детстве среди своих родных, воспитателей, учителей я застала людей, которые несли в себе еще остатки старой России, христианских заповедей, даже при внешнем атеизме, не утраченного до конца духа Серебряного века.

Прекрасный детский сад. Хорошая школа.

В 1937-ом арестовали, а в 1938-ом расстреляли моего отца. Мы с мамой уцелели чудом: нас просто потеряли.

1941 — 1945 гг. — Великая Отечественная Война (ВОВ). Линия фронта, полтора года оккупации, голод, холод, руины, потери. Голод практически до конца 1948 года.

Пионерское, комсомольское детство. В десятом классе (в мае 1953 года!) писала на выпускном экзамене сочинение о Сталине, о его бессмертии, о бессмертии его дел (накликала беду: он, действительно, бессмертен, и дела его — тоже).

Потом Москва, учеба и вопросы, вопросы, вопросы: что происходит с моей страной?

На старших курсах института появилось желание что-то записывать. Мой друг (очень большой авторитет для меня) посмеялся надо мной, и к этой мысли я вернулась лишь через 30 лет. Уже прошла давно «оттепель», кончалась душная брежневщина, страна рушилась, мы «плыли на тонущем корабле». Душили тоска, безнадежность, предчувствие какого-то конца. Делиться мыслями было легче всего с бумагой. Я стала кое-что записывать. Писала на бегу: работа, дом, дефициты, очереди не оставляли времени на размышления. Мысли приходили в транспорте, в очередях, ночью. Не все мысли доносила до письменного стола.

Писала на случайных бумажках, в блокнотах, в рабочих тетрадях. Это стало привычкой. Когда этих бумажек и записей накопилось довольно много (хотя очень многое терялось), я решила, что разумнее писать на библиографических карточках: у меня был опыт работы с ними. Я стала записывать впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного, делать выписки — тоже на бегу или по ночам.

Перо учит думать. Постепенно вырисовывалась трагическая картина российской истории 20-го века. Записи постепенно накапливались. Появилось неопределенное еще желание обобщить это в чем-то подобном «Гернике» или картине И. Глазунова «Мистерия — 20-й век»: такой бреющий полет над Россией 20-го века, некая схема ее взлетов, но гораздо более ее крушений и бедствий.

Определенности добавила «перестройка»: валом обрушившийся поток ранее недоступной информации; перемены, которых мы ждали, и кошмар, которым они обернулись.

И, может быть, самым мощным толчком для меня были не крах, не разруха, какой Россия не знала даже после революции 1917-го, а тот поток грязи, унижений, который обрушился на Россию и изнутри, и извне. Может быть, то презрение к России, ко всему российскому, которое высказывали наши либералы, журналистская ретивая «зелень», заставили меня задуматься, так ли уж действительно плохо все российское и ее народ.

Россию выбросили в «четвертый» мир, на задворки истории — «навсегда». «Русский народ», «русский менталитет», «совки», «советский патриотизм» — стали ругательными, замаранными, затасканными понятиями.

Записи мои копились, их были уже тысячи. Уже хотелось во что-то это оформить. И в 2008 году, на восьмом десятке своей жизни я принялась их разбирать: «мотор» мой отказывался работать — варить супы, мыть полы, копать грядки. Да и внучки уже выросли, а родные, близкие, любимые косяком ушли из жизни. (Думать позволила только старость. До этого был постоянный бег, более всего на месте, отупляющий, изнуряющий).

Теперь можно было сесть и за письменный стол. Только на разбор и идентификацию карточек у меня ушел год. Сразу пришлось отбросить всё, где были пометки «найти», «прочесть», «додумать». Примерно до четверти записей руки просто не дошли: нехватило времени и сил. Значительная часть записей была потеряна. На вожделенную библиотеку уже не было сил. (Интернет у меня появился, когда книга была уже практически написана). И все-таки, старость — время прекрасное: она снимает вериги и дает какие-то права. Можно сесть, взять голову в руки и подумать… Что ж! Я решила писать книгу. Неслыханная дерзость! Но унести с собой весь мой жизненный непростой опыт, не оставив никому и толики его, казалось тоже неверным. Будет книга или нет, я не знала, но название ее я знала с самого начала: «Россия — боль моя». Да, именно БОЛЬ. Но боль, страдание — это производное от любви. Без любви нет боли, нет страдания. А в России всё — через страдание… Любить меня научила моя мамочка — любить красоту, природу, искусство, знание, людей, Родину, жизнь. А сколько прекрасных людей я встретила в жизни! Мне везло на хороших людей, святых земли русской; с какими судьбами пришлось столкнуться, может быть, потому, что я это запоминала. И, пожалуй, больше всего хороших людей я встречала в самые трудные времена, во время войны, — даже немцев.

Слово «боль» вынесено в название этой книги. И пусть не упрекают меня читатели, если таковые когда-либо будут, за излишнюю эмоциональность. Я ее не скрываю. Боль — это чувство, и оно лежит в основе всего написанного.

Но встает вопрос, зачем, для кого писать. Кому это будет интересно? И нужно ли это вообще? — Не могу на это ответить. Но в Писании сказано: «От преизбытка сердца уста глаголят…». А Лев Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда не писать не можешь». Ну, вот, наверное, поэтому и пишу.

У этой книги могло бы быть и другое название: «Анти-Сталин». Думаю, что в российской катастрофе 20-го века он сыграл страшную роль, наверное, самую страшную. У этой катастрофы было много причин, неслучайных и случайных, много героев и анти-героев, но Сталин сыграл в ней роковую роль.

После 4-х лет Первой Мировой войны, 5-ти лет братоубийственной разрушительной Гражданской войны, уничтожения и бегства за рубеж почти всех верхних слоев российского дореволюционного общества страна была еще жива — это показал НЭП. Но после 30-летнего террора Сталина она не может оправиться многие десятилетия.

Все основные беды нашего сегодняшнего времени уходят корнями более всего в сталинщину: геноцид, наш нравственный распад, уголовщина, корыстное высшее чиновничество, апатия, «Зона» — Сибирь, безлюдье, демографическая катастрофа и всё, отсюда вытекающее… И все же это — подзаголовок. В заголовок я выношу главное — БОЛЬ.

По мере того, как росли горы карточек — страничек моего необычного дневника, углублялось мое понимание той исторической катастрофы, которая стряслась с Россией в 20-ом веке. И в то же время я все более и более понимала: круг тех людей, которые имеют представление о масштабах этой трагедии и ее последствиях, чрезвычайно узок. Три поколения сформировались в условиях Лжи, Тайны и Страха. Знать, думать, понимать было смертельно опасно. Понимающих, думающих, а тем более знающих прицельно истребляли.

Инстинкт самосохранения выработал в людях, даже потенциально способных думать, привычку, не задумываясь, знать лишь дозволенное. Она глубоко укоренилась, возможно, структурировалась в особых советских генах. Этому всему способствовала загнанность: проблемами производства, быта, дефицитами, неустроенностью жизни.

Меня всю жизнь окружали хорошие люди: образованные, честные труженики, неглупые и добрые. Все они знали, что был культ личности, репрессии, разоблачение культа и реабилитации, но почти никто из них не задумывался о масштабах и исторических последствиях происходившего. В том числе и те, кто прочел «Архипелаг ГУЛАГ» и даже те, кого не обошел террор. И в очень узком диссидентском кругу по-настоящему это понимают далеко не все. Наверное, понимание требует специальной аналитической работы.

У нас достаточно много хороших книг о революции, эмиграции, пятилетках, о коллективизации, ГУЛАГе, ВОВ, о строительстве социализма. Каждая из них впечатляет, но не дает общей картины. Нет общей картины происшедшего. А кому она нужна? Историкам? Об историках писать не могу. Я их практически не знаю. Знаю только, что та история, которую преподают в школах и даже университетах, это свалка из обрывков правды и нагромождений лжи, это продолжение сталинщины, лжи, недоумства и страха.

Постепенно уходят ровесники века, живые свидетели страшных его событий. Архивы приоткрываются «со скрипом», а за плотно закрытыми дверями их в течение десятилетий тихо уничтожают. Возможно, что-то ценное историкам все же достанется для анализа, но это тоже все будет для узкого круга.

А память человеческая удивительно коротка. В начале прошлого века Александр Блок писал:

Мы, дети страшных лет России,

Забыть не можем ничего.

Но это было только начало. Страшное, столь страшное, что никакое воображение не могло его предвидеть, было еще впереди. Но мы все забываем. Не просто забываем — знать не хотим. Так безопаснее, спокойнее. Привыкли прятаться в «серость».

Разбирая собственные карточки, я нередко удивлялась написанному. Мне казалось, что у меня неплохая память, однако я тоже уже почти забыла, как страшны были поздние 80-е и все 90-е годы в России. Как я благодарна себе, что многое записала по «горячим следам». Это было почти как у Ю. Олеши: «Ни дня без строчки». Но поскольку все писалось на бегу, самые страшные моменты записаны несколькими словами: впечатления были так сильны, что казалось, этого забыть нельзя. Но… забылось. Может быть, многое очень ценное. Но люди, которые не помнят, как было вчера, не радуются тому, что сегодня лучше, чем вчера, и не верят, не ждут хорошего от завтра, не работают на него. Так человек живет вне истории (и страна, и человечество): нет прошлого, нет настоящего — нет будущего…

Отметим удивительное и очень значимое явление: ПРОШЛОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ (И БУДУЩЕЕ!), НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗАБЫВАЕТСЯ, ЧАСТО ПОЧТИ НАЧИСТО, КАК НЕ СУЩЕСТВОВАВШЕЕ.

Поэтому, чтобы понимать свое настоящее, чтобы знать, какое и как строить будущее, необходимо знать, т. е. изучать наше — прошлое.

И более всего это необходимо нашей молодежи: тем, кто вступает в жизнь сегодня, кто вступит в нее завтра. Сегодня молодежь ничего не знает о России, кроме того, что это страна отсталая, может быть, даже гиблая, окруженная благополучными цветущими странами. Чувство патриотизма, высмеянное, испачканное «перестройкой», им чуждо, и они легко, при первой же возможности покидают неуютную страну, в которой они случайно, по ошибке рока, родились.

Россия — трудная страна. Но это страна великая: огромная, богатая, со сложной историей и великой культурой.

В 20-ом веке с ней стряслась историческая беда: стряслась по роковому стечению случайных и неслучайных обстоятельств. Россия в этой беде реализовала все худшее, темное, разбойное, и все лучшее, великое, святое, что было в национальном характере ее народа. Это надо знать!

Сейчас Россия очень тяжело больна, но она медленно, трудно встает (ей не впервой!). Ей необходима помощь. Никто, кроме ее собственного народа, ей не поможет. Но чтобы лечить тяжело больного и желать ему выздоровления, а не скорейшей погибели, его надо ЛЮБИТЬ. А любить, не зная, невозможно.

Молодежь должна полюбить свою страну — ей ее поднимать. Для этого она должна знать великую культуру своей страны, ее историю, трагедию ее 20-го века — историю ее болезни, знать ее сильные и слабые стороны. Тогда она сможет гордиться своей страной, беречь ее, а главное — она сможет предотвратить и уберечь ее от исторических срывов, от которых в реальной напряженной ситуации не защищена такая сложная страна, как Росси.

Эта книга — отнюдь не историческое исследование. Это вид из окна или «с бреющего полета», воспринятый глазами неинформированного, загнанного, но не равнодушного «совка»: имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит; имеющий мозговую извилину, да шевелит ею; имеющий сердце, да откликается. И ничего более… Это своего рода «Герника»: уродливое, разметанное, разрушенное.

Но это не полотно — это лоскутное одеяло, мозаика. Большие мастерицы и мастера и то, и другое могут создавать, как произведения искусства. Автору сих строк далеко до такого мастерства: здесь много шероховатостей, повторов, прорех. Многие повторы можно объяснить требованиями контекста, но чаще, возможно, особенностями создания этих записок. Книга создавалась не по единому задуманному плану, а писалась много лет, как своего рода дневник, заметки, впечатления. К одному и тому же вопросу жизнь, обстоятельства, новые сведения заставляли иногда возвращаться не однажды, рассматривая явление с новой стороны, в новом контексте, и убирать при этом повторы значило бы обеднять мысль. (Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Я в течение многих лет входила в одну реку, но каждый раз немного в другую…). И еще: каждая гдава в некотором роде отдельная тема, но все главы объединяют единые причинно-следственные связи, у них общие, единые корни. Поэтому утешает одно: наша память любит повторы. Местами — это картина в стиле пуантилизма. Иногда эта дневниковая структура многолетних записей похожа на поток сознания. Переделывать было поздно: не было ни времени, ни сил. Да простят мне это читатели, ежели таковые когда-либо будут. (Я попыталась оправдаться…).

Думается мне, что, проливая слезы над судьбой России, я пропела ей гимн!

Немного из биографии

Я родилась в июле 1935-го года в г. Лисичанске в Донбассе, на Украине. Там был родительский дом моей мамы. Туда все бабушкины дочери, где бы они ни жили, приезжали рожать своих детей. Моя мама приехала из Харькова.

Вот одно из первых детских воспоминаний. Двор нашего дома в Лисичанске. Во дворе много вынесенных стульев, на них сидят наши мамы, бабушка, дедушка, гости. Мы, три двоюродных сестры: Лилюша 14-ти лет, Галочка 8 лет и я, самая младшая, мне 3 года, — ставим «Демьянову уху» Крылова. Демьян — старшая, я — его жена в длинном до пят сестрином сарафане и платочке, Галочка — Фока. Моя роль — кланяться, когда Демьян скажет: «Да кланяйся ж, жена» — я кланяюсь. Это 1938 год.

Не знаю, как определить сословие, к которому относились мои прародители по маминой линии: рабоче-крестьянскому или мещанскому. Не знаю, были ли их предки крепостными (ведь нас воспитывала советская власть «иванами — родства не помнящими»). И у бабушки, и у дедушки братья были инженерами, их жены — учителями, акушерками; все сестры — с церковно-приходским образованием: девчонок в обеих семьях не учили. Мой дед был шалопай, образования он тоже не получил, был «вольный художник» — кузнец, известный в округе. Во дворе стояла кузня с горном и мехами, в мою бытность уже не работавшими. Его рабочий сарай был завален различными фигурками, выточенными из мела. На полу кухни и веранды, на твердом грунте двора (Донбасс — место сухое) он писал свои «стихи», сочинял частушки и иногда по вечерам распевал их на «парадном» крыльце, играя на гитаре и собирая зевак.

Бабушка была человеком удивительным. Человек несомненно одаренный, она очень страдала оттого, что не получила образования, и дала себе слово непременно дать образование всем своим детям, вопреки воле деда, от которого она в связи с этим имела много неприятностей, вплоть до колотушек (пока не подросли сыновья). И все ее дети получили высшее образование. Но это стоило ей таких трудов, которые не укладываются в моем воображении, хотя я, может быть, более других, кроме ее старшей дочери, унаследовала некую толику ее трудоспособности. У нее было 11 детей, выжило 6, двое сыновей и четыре дочери. Оба сына воевали в царской армии. Старший, первенец, любимец, красавец погиб в возрасте 21 года в чине ефрейтора. Второй сын отсидел за это свои 5 лет (всего 5, спасло, вероятно, социальное происхождение и то, что он был в армии очень недолго и совсем мальчишкой.)

Как бабушка успевала держать дом, печь хлеб, работать в поле (обрабатывать, десятину земли), содержать домашний скот (в разное время бывали и лошадь, и корова, и свиньи, и овцы, и птица). И еще она держала на полном пансионе студентов: нужны были деньги, чтобы учить детей. Помощников у нее практически не было. Правда, старшие дети с 13 — 14 лет сами давали уроки. Когда старшая дочь окончила гимназию, в актовом зале к ней подошла заведующая, обняла ее и сказала: «Посмотри, Верочка, в зал: кто из них не побывал в твоих учениках?» — Тетя преподавала все: и математику, и языки, и литературу. Она была очень способной.

(Семья жила нелегко, трудились все, и больше всех — бабушка. Однако во времена раскулачивания они были внесены в «черные» списки. В то время в доме жили одни старики: дети все разъехались. Никакого скота, никакой земли не было. Во дворе стояла полуразрушенная кузня, в которой дед изредка по чьей-либо просьбе делал мелкие поделки.

Моя мама в это время училась в Харькове, была активной пионеркой. Узнав об этой угрозе, она не побоялась пойти к самому Григорию Ивановичу Петровскому — председателю ВУЦИКа (Всеукраинского Центрального исполнительного Комитета). Родители, а возможно, и все дети, были спасены.

В доме всегда звучала музыка, все имели хорошие голоса и пели: соло, дуэтом, хором. Пели по нотам, хотя специального музыкального образования не имели. Старшие сестры до революции пели в любительской опере, правда, в хоре. (За всю свою жизнь я услышала очень мало романсов и песен, которых бы не слышала дома, прежде всего от мамы: русские романсы, украинские и русские песни, песни Вертинского, Лещенко, Изабеллы Юрьевой, революционные песни, пионерские и комсомольские песни 20-х годов. Позже я брала их уже и самостоятельно из внешнего мира.). Братья играли практически на всех инструментах: на всех народных и на фортепиано. В доме всегда было весело, шумно, ставились спектакли, танцевали. Как бабушке удавалось создать и поддерживать такой стиль жизни, не знаю.

Дети любили ее до обожания и любили друг друга. Когда она умирала (ей был 71 год) от воспаления легких, у ее постели в больнице собрались все дети, приехавшие из разных городов страны, ее последние слова были: «Мое вам завещание: будьте после моей смерти такими же дружными, как при моей жизни». — Потом сказала: «Я устала» — Закрыла глаза, тихо уснула и не проснулась. Это было 5-го июня 1941-го года, за 17 дней до начала войны.

Дети потом много раз благодарили судьбу за то, что она не дожила до кошмара, который на нас вскоре обрушился.

Дети остались дружны до конца своих дней. Они жили в разных городах, далеко друг от друга, но постоянно друг друга поддерживали и каждый год отпуск проводили вместе. Сейчас остались только их дети, двоюродные. Мы уже старики, но мы продолжаем любить друг друга, любить и помнить наших мам и с благодарностью вспоминать наше родовое гнездо, из которого мы вынесли чувства любви и верности, которые грели нас всю жизнь и позволяли выживать, держаться, не терять мужества и веры в невероятно тяжелые времена, которые всем нам выпали на долю.

К отцу дети относились прохладно. Он умер зимой 1942 года во время оккупации.

Папа мой был единственным ребенком своих еврейских родителей. Но и дедушка, и бабушка происходили из многодетных семей. Отец деда моего до революции держал постоялый двор, отец бабушки — аптеку. Все дети в обеих семьях получили высшее образование. Среди них были юристы, врачи (эти профессии еще до революции стали доступны евреям), дедушкины дядья были довольно известными земскими врачами; в советские времена среди моей еврейской родни были ученые, конструкторы, писатели, актеры, юристы, врачи. Дедушка мой был довольно известным юристом. (в конце 20-х годов он был в Харькове председателем областного суда; Харьков в то время был столицей Украины). Бабушка долгие годы вела театральную студию на одном очень крупном московском заводе.

Обе семьи были очень дружные. Всех, кого мне довелось из них знать, я любила, и они дарили мне тепло и ласку. Мои родители встретились в Харькове в профшколе. Мама приехала туда учиться после окончания лисичанской семилетки. Папа в Харькове жил. Потом они оба поступили в Харьковский институт народного хозяйства: мама на финансово-экономический факультет, папа — на факультет внешних сношений.

Детская любовь, возникшая почти с первого взгляда еще в профшколе, переросла в любовь взрослую, и я — единственный ее плод.

Тогда, в 1938-ом, с которого я начала главу, наверное, основной радостью нашей жизни было тепло наших семейных отношений, тем более, что это было время, когда людей разобщали, озлобливали, разлагали страхом и тотальной ложью.

Не помню, когда, но довольно рано, мне кажется, еще до войны (война началась, когда мне не было еще шести), мама мне сказала: «Твой папа осужден как враг народа, но никакой он не враг». — Я не задала вопросов, но запомнила это на всю жизнь: наверное, у детей, как у зверушек, нет понимания, но есть очень мощная интуиция.

Моего папу очень любила вся семья, и по его линии, и по маминой. Он был добр, умен, красив, прекрасно пел. Жизнь его была сломана, когда ему было 19. После бурной политической дискуссии 1927 года, в которой он принимал активное участие, он был исключен из института (он кончал 3-й курс) и арестован, но тогда он пробыл в тюрьме всего 3 месяца. Вернуться в институт ему не дали. В 1937 году он был снова арестован (10 лет спустя, за «грехи» студенческих лет), а в 1938 — расстрелян. О расстреле мы узнали уже в хрущевские времена. Но об этом — дальше. Сейчас я хочу лишь сказать, что на меня излилась вся любовь не только, как на сиротку (папу арестовали, когда мне было полтора года), но и как на единственное, что от него осталось. (Моя мама — красивая, веселая, певунья — тоже была любимицей обеих ветвей моей семьи: маминой — русско-украинской и папиной — еврейской). В этой любви я выросла. Времена были нелегкие (легких времен в России, наверное, никогда не было, а в 20-ом веке — тем более). Но к каждому празднику из разных городов я получала посылки с игрушками, книжками, вещами. Я тоже горячо любила всех. Как человек благодарный по природе, я не только в детстве, но и много позже всегда хотела делать подарки, дарить радость. Но удавалось очень мало: бодливой корове Бог рог не дает… А, может быть, и не в корове дело… Любовь, которая меня окружала, — это был тот жизненный элексир, который был моим главным жизненным богатством, он наполнял меня силой, и эта сила позволяла мне справляться с трудностями и бедами.

В 1937 — 1938 гг. после ареста папы моя мама, поскитавшись в поисках работы более полугода и не получив ее, как жена репрессированного, с ребенком на руках вернулась к родителям. Наверное, эти скитания: Урал, Харьков, Лисичанск — нас спасли. Жена и дочь расстрелянного должны были, по крайней мере, быть отправлены в ссылку. Нас просто потеряли… (Наверное, Сталин, если бы на том свете прочел бы мою книгу, на полях написал бы: «Не добил!» И матерную брань. Не зря добивал…). Так или иначе, мы с мамой снова оказались в Лисичанске, на этот раз — надолго.

Примерно метрах в двухстах от нашего лисичанского дома был детский сад, во дворе которого почти целый день играли дети, и я стала убегать к ним. Когда оттуда пришли воспитатели и сказали: «Или отдайте девочку в сад или не пускайте ее к нам: она играет с нами, а когда мы уходим есть или спать, мы оставляем ее одну», — меня отдали в сад. Детский сад — это светлая полоса моей жизни. Одна из наших воспитательниц прекрасно рисовала. Другая была балериной; из-за травмы ноги она оставила балет. Они устраивали изумительные утренники, с прекрасными танцами и костюмами. Костюмы делались из накрахмаленной крашеной марли, из цветной бумаги. Танцы оттачивались. Танцевали вдохновенно. Однажды самый крупный и красивый наш мальчик, всеобщий любимец, в танце потерял сапог (наверное, сапог был великоват, а танцор горяч), но продолжал танцевать. Об этом потом долго с восторгом и смехом вспоминали.

Я не была сильна в танце. Я хорошо читала стихи.

Заведующая наша была маленькая толстенькая женщина. Когда она входила в зал, мы, оставив свои занятия, бросались к ней, и она превращалась в виноградную гроздь — каждая ягода висела там, где смогла уцепиться: на шее, на руке, на ноге… (Во время оккупации она организовала приют для осиротевших детей и выбивала у немцев для них питание. После освобождения ее должны были судить «за сотрудничество с немцами». Но людям удалось ее отстоять: ведь она спасала детей тех, кто погиб во время войны на фронте и в тылу).

Еще у нас в саду была удивительная личность — наш повар Мария Андреевна. Дома я ничего не ела, давясь, глотала что-то «за дедушку, за бабушку, за папу, за маму», за всю мою родню (и никого нельзя было обидеть), но когда в нашу детсадовскую столовую приходила Мария Андреевна, в белом халате, в белом высоком колпаке, румяная, с ведром подмышкой, с большим половником и разливала нам по тарелкам ненавистную манную кашу, я помню, с каким аппетитом мы все ели, описывая вокруг каши сужающиеся круги: каша всегда была с пылу-с жару.

Однажды под Новый год наши воспитатели сказали нам, что нас ждет сюрприз. После полдника нас повели в «Комнату сказок». Мы вошли в нее с закрытыми глазами. Когда нам разрешили открыть глаза, раздался шумный вздох восторга. На полу комнаты лежал ковер. Стены были завешены полностью «полотнами» картин на сюжеты русских сказок (их рисовала наша Тамара Тимофеевна). С потолка свисали на ниточках гирлянды снежинок из ваты. Их было много-много, и все, казалось, было в мареве снега. Комната освещалась разноцветными фонариками. Впечатление осталось в памяти на всю жизнь.

Сейчас, вглядываясь в глубину тех лет, я думаю об этих людях, об этих бессеребренниках, которые самозабвенно в такие страшные годы, в нашей нищете и бедствиях окружали детей теплом, радостью и красотой.

Начала войны я не помню. У меня не было погожего июньского воскресенья, взорванного страшным событием, расколовшим жизнь всего народа на «до» и «после». У меня не было крутой перемены в жизни: мой отец не ушел на фронт — он был расстрелян раньше. Просто в жизнь стали входить какие-то новые люди и события. Постепенно из этого складывалось детское понимание: война. Полное же понимание происходившего пришло десятилетия спустя

Осенью 1941-го какое-то недолгое время у нас на постое было 30 казаков: они спали покатом в зале. Их голодные лошади стояли во дворе. Они съели под корень старый большой дедушкин сад, деревянное крыльцо и ворота. (После войны у нас был молодой сад — он вырос от старых корней). Голодали лошади, голодали люди, голодали мы. Голод наступил, в сущности, летом 1941-го, и для нас (на Украине, в Донбассе) он продолжался до осени 1947-го. Какое-то заметное облегчение пришло после отмены карточек в декабре 1948-го.

Стояли у нас на квартире двое очень молодых и симпатичных ребят — Шура (радист) и Вася (шофер). Если они ели дома, они всегда приглашали нас: мне запомнилась большая сковорода, вокруг которой все собирались.

Голод гнал горожан в деревни менять вещи на продукты. Вряд ли деревня была богата в те времена. Но, в отличие от времен голодомора, ситуация была обратной: деревня что-то имела, город — практически ничего. Поэтому деревенские были переборчивы и не щедры. За хорошую шубу можно было получить полтора пуда пшеницы. У нас не было шуб. Иногда мамочка моя приходила в слезах: пройдя за день 30—50, а иногда и более километров, она приносила мисочку зерна или пшена, иногда четвертушку подсолнечного масла, а нас было трое: мама, дедушка и я. При этом ноги у нее были отечные, как столбы. До сих пор не знаю, от голода или от усталости: в старости таких отеков у нее не было.

Осенью 1941-го немцы подошли к самому Лисичанску. Несколько раз их отгоняли «катюши». Я помню, как мы: мама, ее подруга, которая жила в это время у нас, и я — бегали по дому от окна к окну, чтобы видеть огненные облака, которые летели по небу. Дом дрожал, казалось, качались стены и земля. На всякий случай, на нас было надето несколько слоев одежды: если снаряд попадет в дом, а мы выживем, чтобы мы не остались без одежды. Моя мама во время войны вела себя очень смело, и я до сих пор не знаю, был ли причиной тому ее сангвинический характер, было ли это легкомыслие, фатализм или, действительно, смелость, но поступки ее очень часто выходили за рамки спокойного благоразумия. А, может быть, мудрость… Она никогда не пряталась в погребе от бомбежек и артобстрелов (погреб у нас был глубокий, большой, сухой и всегда в опасные моменты полон соседей). Этой смелостью (или легкомыслием) она заражала свое окружение.

Всю зиму 1941—1942 годов немцы простояли на подступах к нашему городу. Иногда к нам забегал комиссар дядя Володя — прямо с передовой, которая была в нескольких километрах от нашего дома. Он рассказывал, что между боями и наши, и немецкие солдаты бежали из окопов греться в ближайшие дома и, не глядя друг на друга, грели руки, стоя рядом у печей. А потом разбегались по окопам, чтобы убивать друг друга… (Зимы 1941—42, 1942-43-го годов были лютые).

Уехать в эвакуацию было практически невозможно. А у мамы на руках был больной отец, который был нетранспортабелен, и полуеврейская дочь, жизнью которой она рисковала. Может быть, если бы мама была практичней, расчетливей, настойчивей, холодней, она бы нашла какой-либо выход, но все же, надо полагать, это было в той ситуации за пределами возможного. И мы остались дома, уповая на судьбу, на Армию нашу, на «авось» — в условиях полной дезинформации это было не очень трудно.

До самого прихода немцев в городе шла какая-то жизнь: я ходила в детсад, мама — на работу: она была экономистом и работала в промбанке. Раза два я была в госпитале, читала стихи раненым. Наверное, я там была не одна, но помню только большую палату, много перевязанных раненых и то, что меня ставили на стул.

Во время артобстрелов мы в детском саду спускались в погреб. Там нам стелили ковры, зажигали свечи, и наши воспитательницы рассказывали нам сказки. Иногда туда же нам приносили еду. Артобстрелы учащались. Однажды мы два дня почти целиком провели в подвале, а на третий день (это было 2-е июля 1942 года) я снова пошла в сад. Из дома мы с мамой вышли вместе: она шла на работу, я — в сад.

Во дворе детсада было пусто. Помню, что меня поразила не пустота, а какое-то зловещее предчувствие. Навстречу мне вышла наша повар Мария Андреевна и сказала: «Танечка, а детсад сегодня не работает». Я выскочила на улицу, окликнула маму (она не успела еще уйти далеко) и попросила ее взять меня с собой.

Мы не прошли и двухсот метров, как услышали заунывно-устрашающий рев немецких бомбардировщиков: два самолета кружились, казалось, над самыми головами. Из дома напротив выскочили две мамины приятельницы с криком: «Скорей, скорей в бомбоубежище: сейчас будет бомбежка!» Мы были как раз рядом со знаменитой большой лисичанской баней. Оказалось, что под ней было огромное, почти во всю ее длину, бомбоубежище. Когда мы в него вбежали, оно было полно народа: целые семьи, с домашним скарбом, сидели на своих узлах. Нам с мамой с трудом нашли местечко в углу на скамейке. Едва мы пробрались в угол, началась бомбежка. Грохот, взрывы следовали один за другим. Иногда открывалась дверь в убежище (мы сидели от нее далеко) — входили солдаты, вносили раненых. Многие люди плакали. Мамочка шепнула мне: «А ты не плачь: умрем — так вместе». Чем сильнее были разрывы, тем крепче мамочка прижимала меня к себе. Это была моя первая встреча с реальной военной опасностью, и мама в этот момент испытания детской души сумела передать мне часть своей твердости и спокойствия, и с этим я прошла всю войну, хотя встречаться с опасностью, бороться со страхом мне пришлось еще не однажды.

Когда бомбежка прекратилась и стало как-то особенно тихо, в убежище вошел директор бани и сказал: «Товарищи, освободите помещение — мы будем взрывать котлы». (Баня — объект стратегический. Такие объекты старались немцам не оставлять).

Мы выбрались из убежища, вышли на улицу. Город был неузнаваем: всюду валялись осколки стекла и черепицы, упавшие столбы электролиний, спутанные провода. Разбитых домов я не помню. Бомбили какие-то другие объекты, не мелкие жилые дома. Но взрывные волны снесли крыши, выбили стекла, и город, только что зеленый и чистый, почти мирный, казался разрушенным и поруганным. Мы с мамой по осколкам и обломкам, перепрыгивая через провода, побежали дальше: мамочка моя не повернула домой — она бежала на работу, в банк. До банка было еще метров 300. Когда мы до него добежали, два новых мессершмидта, еще более гадко и надрывно завывая, совсем низко кружили над нашими головами. У ворот банка в подводу, в которую была впряжена одна лошаденка, грузили мешки с банковскими документами. (Их настигла бомба на мосту через Донец: и люди, и лошаденка, и документы утонули в реке.)

Через несколько минут после того, как мы добежали до банка, началась вторая бомбежка. Здесь не было бомбоубежища. Мы укрылись в комнатке (она была вровень с землей), в которой Госбанк хранил деньги. (Промбанк и Госбанк были в одном здании). В комнатке были несгораемые шкафы, какие-то койки, две железные двери и мощные запоры.

Комнатка тоже полна была народа. Почему-то было много маленьких детей. Мы с мамочкой снова оказались в углу, и она так же крепко прижимала меня к себе. Вторая бомбежка была намного продолжительнее и намного страшнее первой. Люди молились. Самым страшным был момент, когда большая бомба упала во двор банка. Взрывной волной вырвало и унесло обе железные двери нашего убежища. Волна огня ворвалась в помещение. К счастью, не было ни убитых, ни раненых. Наверное, были контуженные. Моя мама после этого довольно долго плохо слышала. Я осталась цела и невредима: наверное, мамочка надежно прикрывала меня своим телом. Для меня самым страшным впечатлением от этого эпизода остался плач детей: они кричали долго, громко, безутешно, страшно (их было трое — крошек до полутора — двух лет). После этого я, наверное, лет 15 не выносила детского надрывного плача: я не находила себе места, мне становилось необъяснимо плохо…

Потом стало тихо, страшно тихо… Мы выбрались из убежища. Воронка от бомбы начиналась от самого его порога и занимала почти весь двор банка. Здание было старинной каменной кладки: так строили крепостные башни и стены. Оно устояло. Но длинного ряда огромных красивых окон почти не было: стекол не было вообще, не было и части рам. Все было завалено внутри и снаружи каким-то мусором: штукатуркой, черепицей, стеклами, обломками мебели.

Двор банка был отделен от улицы большими зелеными (наверное, дубовыми) воротами. Они тоже устояли, только были изрешечены осколками. Все оставались во дворе, боясь выйти за ворота. Не знаю, когда кончилась бомбежка, но хорошо помню, что было 4 часа дня (так говорили взрослые), когда раздался грохот мотоциклов. Немецкая моторизованная пехота шла по улице. Мы смотрели на нее через осколочные отверстия в воротах. На противоположной стороне улицы стояли двое, мужчина и женщина, в белых одеждах и белых туфлях — они приветствовали немцев.

Когда сумерки стали сгущаться, мы с мамой окольными путями пошли домой. К счастью, мы никого не встретили. Дома оставался дедушка. Дом наш тоже пострадал. В палисадник упала бомба, но небольшая, поэтому стена осталась стоять (наверное, ее защитили большие деревья, которые росли перед домом), но осыпалась вся штукатурка внутри и снаружи, стена и осыпавшийся потолок в зале были как решето, большое трюмо упало и разбилось. Дедушка в тот момент, когда упала бомба, был на веранде, но остался невредим, только щека была поцарапана осколком.

На следующий день у нас на постое уже было двое немецких солдат. Но до этого, конечно, было проверено, нет ли в доме советских солдат и коммунистов (надо сказать, двое солдат, которые их искали, делали это не очень тщательно). А потом явился мародер, немолодой немец, который стал рыться в нашем шкафу и комоде, переворачивая вещи штыком. Но наши жалкие пожитки не привлекли его внимания. Ему приглянулся небольшой кожаный черный портфель, не новый, но в очень хорошем состоянии, с большим количеством самых разных отделений. Он его прихватил, а мама не удержалась и сказала: «И вам не стыдно? Пошлете своей фрау в Германию?» — «Но-но», — сказал немец, пригрозил маме пальцем и ушел. Вечером, когда мама закрывала ставни, он проезжал мимо на телеге, полной награбленного добра. Увидев маму, он крикнул ей: «Метхен, лови», — и бросил ей портфель. Наверное, он потерял свою ценность на фоне награбленного. А я проходила с ним в школу с 1-го по 9-й класс, пока он совсем не вытерся добела.

На этом мое пребывание в Лисичанске, который еще долгое время оставался на линии фронта, несколько раз переходил из рук в руки, прерывается. Через несколько дней после того, как в Лисичанск вошли немцы, из Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован раньше, пришла моя тетя, чтобы спасти полуеврейское дитя своей младшей сестры, увезти меня туда, где никто не знал, кто я. Тетя прошла пешком, проехала на перекладных, на военных немецких машинах 150 километров и, без долгих сборов, увезла меня в Сталино.

Дорога в Сталино — тяжелое воспоминание. Мы ехали также «на перекладных» — на военных машинах. Большую часть пути проехали на небольшом итальянском фургоне со скошенным носом и крытым брезентом верхом. Российские дороги — это испокон веков «притча во языцех», но военные дороги, разбитые военной техникой, бомбежками и артобстрелами, трудно описуемы. В закрытом фургоне мы каждые несколько минут валились (летели, падали) с одного борта на другой. Мне, маленькой девочке, никогда не попадавшей в подобную передрягу, казалось каждый раз, что машина падает и мы погибаем. Между падениями мы не успевали прийти в себя. Это очень изматывало. Так мы провели день, и уже под вечер очередная машина высадила нас на окраине Сталино, точно так и не знаю, в 11-ти или 18-ти километрах от дома. Дорога домой казалась бесконечной. Но самым тяжелым оказалось последнее испытание: нужно было подняться на 4-й этаж. Не знаю, сколько мы шли, но через каждые 3 — 4 ступени мы садились отдыхать. Но мы все же дошли.

Тетя жила в трехкомнатной коммуналке. В одной комнате жила некая Шура, которую мы почти никогда не видели, и две комнаты занимала тетя с дочерью, но в тот момент в одной из них было на постое 5 немецких солдат, молодых парней: младшему было 19, старшему 32 — все его звали «стариком». Они вышли в переднюю, когда мы пришли. Наверное, у нас был весьма красноречивый вид, особенно у меня. Я была маленькая и очень худая. (Я вообще ростом не вышла, может быть, в определенной степени потому, что в детстве 7 лет очень голодала). К тому же я всегда плохо ела и не была упитанной даже до войны. Но сейчас за спиной был уже целый год голода: голод начался фактически с первых дней войны. А сейчас еще такой тяжелый день: военные дороги, военные машины, пеший марш-бросок — без еды и питья. Во всяком случае, через несколько минут 5 рюкзаков с солдатскими пайками были в тетиной комнате (что совсем не характерно для немцев). Я запомнила 5 банок сливочного масла. Думаю, что я его не видела с первого дня войны, а возможно, и мирное время не баловало нас этим продуктом. (Я знаю, что до войны дедушка становился в очередь за хлебом (это на Украине) в 3 часа ночи…) Наверное, на столе были и хлеб, и шоколад, и что-то еще, но я ела только масло, пальцем, из всех пяти банок.

Первые пять дней солдаты приносили свои обеды из столовой домой и кормили меня. Потом им это надоело, я, наверное, как-то пришла в себя, и все успокоились. Все, кроме одного, — Гюнтера. Гюнтер — это особый эпизод в моих военных воспоминаниях. Он был очкарик, красивый кудрявый блондин, очень высокий (он разбил голову о притолоку двери и долго ходил с крестом из пластыря на макушке, как с бантиком.) Ему было 25 лет. Он был единственный сын у матери. Был ли он студент или рабочий — не знаю. Может быть, знала тетя, но я давно уже ни о чем ее спросить не могу…

Гюнтер продолжал приносить обеды домой и делить их со мной. Через некоторое время солдат, которые у нас стояли, перевели на другие квартиры, и я никого из них больше не встречала. Но Гюнтер оказался в нашем же доме, в нашем подъезде, этажом ниже (теперь я думаю, он попросил об этом). И по-прежнему он прибегал в обед: «Тайня, эссен-эссен, ком-ком. Шнель-шнель!» — И я бежала к нему вниз. Однажды я разлила на скатерть — не на клеенку — полный стакан кофе с молоком. (Так питались немцы!). Я была в ужасе. Но он не ругал меня, а утешал. Иногда он брал меня вечером, и мы шли с ним гулять в сквер. У нас довольно долго сохранялся обрезок фотографии, на которой я стояла с максимально высоко поднятой рукой: Гюнтер держал меня за руку, но его на фотографии не было — тетя его отрезала. Он даже пытался иногда укладывать меня спать и рассказывать мне сказки, но для сказок нашего с ним русско-немецкого тарабарского наречия, на котором мы с ним легко общались, было недостаточно.

Рождество 1942 года немцы отмечали бурно, шумно (у нас в это время на постое никого не было), выскакивали на балконы, выкрикивали что-то, палили в воздух. Это было еще до разгрома под Сталинградом, они еще чувствовали себя победителями. А Гюнтер пришел к нам, принес рождественский ларчик с печеньем и свою художественную фотографию с дарственной надписью. Мы втроем: тетя, Гюнтер и я — сидели на железной койке в кухне, и тетя с Гюнтером о чем-то тихо разговаривали. Много времени спустя я узнала от тети, что Гюнтер ненавидел войну, Сталина и Гитлера. Поэтому он избегал солдатских компаний, нередко приходил поболтать с моей тетей (он называл ее мамой), и дружба с маленькой девочкой, наверное, тоже была какой-то отдушиной.

В какой-то момент почти все солдаты, жившие в нашем доме, исчезли — ушли на фронт. Бои шли, по-видимому, недалеко от Сталино, и через некоторое время значительная часть солдат вернулась на старые квартиры. Гюнтера среди них не было. Был он ранен или убит — неизвестно: спросить было не у кого. Светлую память об этом немецком юноше я сохранила на всю жизнь. Когда изменились времена, я, пожалуй, попыталась бы его найти, но имени его я не знала. Его фотографии тетя уничтожила: за них мы непременно отправились бы в ГУЛАГ. Вспоминая о нем, мне хочется отметить еще одну деталь: летом в жару немецкие солдаты ходили в трусах — сатиновых черных; теперь такие трусы называют «семейными». Гюнтер никогда не ходил в трусах: думаю, он считал, что это демонстрация неуважения к населению.

До войны и, следовательно, во время оккупации тетя моя жила в самом центре Сталино. Наш дом пятиэтажный в центре и четырехэтажный по краям стоял внутри огромного прямоугольника, образованного сомкнутыми пятиэтажными домами. Сторона прямоугольника — большой квартал. Внутрь двора вели две арки и вход со стороны небольшого сквера. Один угол двора образовывало Г-образное 5-этажное здание, сожженное нашими при отступлении. Одно время там под сгоревшими стенами за колючей проволокой прямо на снегу лежали и сидели наши военнопленные. Я не знаю, как долго они там находились: была зима, и я почти не выходила из дому — не в чем было. Я ничего не понимала. Взрослые с детьми, как и между собой, не обсуждали опасных тем: сталинский террор научил людей молчать. Это сейчас, спустя десятилетия, я, как в телескоп, рассматриваю события, которые сохранила моя детская цепкая память, и пытаюсь их осмыслить. Несколько лет назад моя сестра, с которой мы жили в те страшные годы (ей тогда было 18), дочь моей спасительницы тети Веры, рассказала мне, что однажды, когда она шла недалеко от колючей проволоки, за которой были наши бойцы, молодой конвоир, который ходил вдоль этой изгороди, поравнявшись с ней, тихо сказал: «Дай им хлеба — я отвернусь». Но хлеба не было… Голод — это было постоянное ощущение в течение всех лет войны и первых лет после войны. Когда, куда и как ушли военнопленные, я не знаю.

В противоположном конце нашего двора было такое же Г-образное пятиэтажное здание. В нем было общежитие СС. Однажды мы шумно играли у того края нашего дома, который был ближе всего к этому зданию. Солдаты, которые были у нас на постое, загребли нас всех в охапку, увели подальше оттуда и тихо сказали: «Никогда не играйте в той стороне дома и не шумите — это опасно». Почему, мы не поняли, но запомнили.

Однажды мне, полуеврейской девчонке, тем не менее удалось даже побывать внутри этого здания. Я была дистрофиком. От голода у меня колени, локти и углы губ были покрыты язвами с мокнущими корками. Не помню, кто, как и почему привел меня в медсанчасть этого дома. Я запомнила медсестру, блондинку, в чистом накрахмаленном светло-зеленом халате-сарафане, белой кофточке и белой косынке. Запомнилось ее недоброе брезгливое лицо. Но язвы мои она мне чем-то смазала. Меня водили туда дважды, и язвы мои исчезли.

Я ничего не понимала в сути происходящего, я просто фиксировала его в своей памяти. Я не понимала, почему тетя увезла меня из Лисичанска от мамы. Когда тетя привезла меня в Сталино, она 4 дня не выпускала меня из дома. Выходить я могла только на балкон. — Смешно, глупо, опасно, но — факт: вот что страх делает с человеком. На пятый день я убежала. Когда я вернулась, тетя больно выдрала меня за шкафом резинками от кружки Эсмарха. (Надо сказать, что бить детей у нас в семье принято не было — это тоже был продукт страха.) Плакать не разрешалось. На следующий день я снова сбежала, и снова была порка. Тетя била, неистово, нервно, со слезами. Странно, меня, в сущности, никогда не били, и такая экзекуция была для меня внове. Но я не обижалась на тетю. Хоть я была еще маленькой, я понимала, что тетя меня любит, что она чего-то боится. Я сдерживала слезы, но упорствовала и продолжала убегать. В конце концов, я заявила: «Вера, сколько бы ты ни била меня, я буду убегать». И тетя отступилась. (И где только ни носило нас, стайку чумазых, голодных воробьишек: по каким-то минным полям, по разбитым паровозам и вагонам, но Бог нас хранил, а взрослые ничего об этом не знали.) Но то, чего тетя так боялась, все-таки стряслось. Поскольку я не знала, чего надо бояться, в какой-то болтовне с дворовыми ребятишками я сказала: «А мой папа еврей». В тот же день к моей тете пришли и спросили: «Так Ваша племянница еврейка?!» — Назавтра я была уже далеко на окраине города у весьма пожилых друзей моей тети — тети Тани и дяди Саши, в их отдельном домике и отдельном дворике. Не знаю, сколько времени я провела у них — месяц, два? Когда стало ясно, что все обошлось, что никто никуда ничего не донес, я вернулась домой.

Я была так глупа, что уже будучи ученицей старших классов, студенткой первых курсов института, никогда не попыталась встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза, поклониться им в пояс. Правда, мы жили в разных городах, но все же я, хоть и не часто, бывала в Сталино — потом Донецке. Когда стало приходить осознание происходившего, ни тети Тани, ни дяди Саши не было в живых.

Голод — не тетка. Он проходит красной нитью через все мое детство, с 1941 по 1948-й год. Но степень недоедания бывает разная, и самый тяжелый голод был во время оккупации.

Единственным источником продуктов была деревня, но она сама была бедна, капризна и не щедра. И моя тетя дважды отправлялась в Лисичанск поискать в бабушкином сундуке что-либо, что примет деревня. Но на это надежды было мало. Более надежд она возлагала на соду: в Лисичанске был еще в царские времена основанный содовый завод — он и в советские времена был союзного значения. Мыло во время войны — продукт бесценный. Но это продукт стратегический и потому опасный: гражданское население немцы карали за покупку, продажу, распространение мыла. Но… голод — не тетка. И тетечка моя рискует привезти оттуда в Сталино немного соды: на рынке ее из-под полы продавали рюмочками. Что такое жить без мыла, знают те, кто это испытал: это вши, чесотка, болезни, тяжелый дискомфорт. (Моя бедная тетечка и после войны долгие годы экономила мыло: стирала руки в кровь, чтобы отстирать белье с малым количеством мыла.) На вырученные от продажи соды деньги можно было купить хлеб.

И тетя моя ушла. В назначенный день она не вернулась. На следующий день тоже. Мы заволновались. Моя сестра обнаружила, что в кармане ее жакета треснуло маленькое зеркальце: с мамой что-то случилось — решила она. И бросилась на поиски. (И тетя моя, и сестра хорошо говорили по-немецки. Тетя еще с гимназических времен, а сестра, как ни странно, в советской школе, которую она не успела окончить до оккупации, научилась неплохо говорить. Потом языки стали ее профессией. Зная язык, можно было надеяться что-то выяснить. Немцы ценили знание их языка. Я не помню, как долго она искала тетю, но нашла она ее в каменоломнях. Сколько времени провела тетя на этих каторжных работах: 10 дней — 14 — не знаю, но домой она вернулась измученная, поникшая.

Это был тяжелый урок. Но настали холода, и нужда снова погнала мою тетечку в Лисичанск. Теперь она пошла в основном за моими теплыми вещами. Мы ушли с ней из Лисичанска в июле налегке: никто не знал в то время, как долго продлится оккупация, будем ли мы живы, как мы будем добираться. Но до холодов дожили, а одежды не было.

Когда она ехала обратно, в поезде (или на вокзале) был досмотр. Соду она уже не везла. Она везла мои теплые вещи, какие-то скатерти и белье для деревни. Мои вещицы понравились переводчице: у нее была дочь моего возраста (тетя эту даму знала). А вещи у меня действительно были хорошие, из Германии. Папин дядя проходил стажировку (или учился) в Германии — он жил там с семьей лет 5 в начале 30-х годов (он был конструктор, позднее профессор, дважды Лауреат Сталинской премии). От его дочери (моей тети — сестры — друга — доброго гения всей моей жизни) я тогда получила это наследство. Вещи были уже не новые, но аккуратно штопаные, яркие, красивые (на фоне нашей большевистской нищеты) и переводчица стала кричать, что моя тетя первая спекулянтка (дас ист ерстед спекулянтен — я запомнила тетин рассказ). У тети моей отобрали абсолютно все, отправили в Гестапо и там избили.

Накануне ее возвращения у нас соскользнуло со стола и разбилось в мелкое крошево туалетное зеркало. И снова сестра моя в ужасе воскликнула: «Что-то случилось с мамой!». А назавтра тетя пришла домой, в разорванной одежде, вся в синяках, кровоподтеках, почти невменяемая. (С тех пор я плохо отношусь к разбитым зеркалам). Но, чуть подлечив свои синяки и раны, она пошла искать правду. Не знаю, сколько раз она туда ходила, но один раз она взяла меня с собой. Мы шли с ней морозным утром. Под ногами с хрустом ломался лед, затянувший лужицы на асфальте. На мне было летнее из тонкого шевиота пальто, сшитое из дядиного форменного пиджака. На ногах были туфельки из тонкой кожи, уже почти босоножки, потому что из протертых дырок торчали почти все пальцы. Меня она привела как доказательство того, что вещи предназначались мне. Долго ли, коротко ли, но немцы решили вещи ей вернуть. Ее привели на склад отобранных у населения вещей, но ни одной своей вещи она там не нашла. Тогда ей сказали: «Бери, что хочешь». Моя тетечка взяла старое отвратительное черносерого грубого сукна мужское полупальто — «москвичку» — так почему-то его называли — и 2 пуда пшена. Эту уродливую «москвичку» тетя моя носила несколько военных и послевоенных лет, а пшено, пожалуй, спасло нас от гибели, особенно мою сестру.

(Я осталась без теплой одежды, особенно без валенок. Валенки были много лет моей вожделенной мечтой, но первую теплую обувь я надела после 45 лет).

Самым тяжелым для меня в Сталино была разлука с моей дорогой мамочкой. Она осталась в Лисичанске. В течение полутора лет Лисичанск находился на линии фронта и несколько раз переходил из рук в руки.

У нас в зале над комодом висела в маленькой рамке картина Бродского (почтовая открытка) «Ленин в рабочем кабинете». Когда в город входили немцы, мама вставляла в эту рамку другую открытку — девушку с распущенными волосами — вставляла прямо поверх Бродского. Когда приходили наши, она легко вынимала девушку, открывая Ленина, а над парадным крыльцом вывешивала красный флаг. Иногда эти переходы происходили так быстро, что мама не успевала сменить декорации. Однажды она успела вынуть флаг из флагштока, но не успела его спрятать, и он остался стоять на веранде. И Ленина прикрыть не успела. Солдат, который пришел проверять, не прячутся ли в доме красноармейцы или коммунисты (они обязательно обегали все дома), увидел и то, и другое. О Ленине он сказал: «Ленин — карош, Сталин — некарош.» А насчет флага сказал: «Убери, а то официрен будет пук-пук делать».

Бои становились все более ожесточенными, и немцы выселяли людей из города. Сначала выселяли улицы, которые были ближе к Донцу (по Донцу проходила линия фронта). Многие сразу не уходили, а оседали на верхних улицах, удаленных от реки. (Лисичанск стоит на самой высокой точке Донецкого кряжа, а река течет под горой). Наш дом был высоко и далеко от реки, поэтому он долгое время был набит, как теремок, жителями нижних улиц. Но постепенно все уходили. Дом пустел. Зимой 1942-го умер мой дедушка, мамин отец, — от голода, холода и тоски. Накануне его смерти на его любимой гитаре неожиданно, со стоном, лопнула струна (наверное, было очень холодно). Дедушка сказал: «Вот и за мной смерть пришла». В доме оставалась еще умирающая от голода, холода и вшей старушка — дворянка, брошенная всеми родными, сыном и его семьей. Сына она обожала, боготворила, но он предпочел от нее отречься. Она прожила у нас более 20 лет, но его мы никогда не видели; по ее просьбе мама пыталась найти ее сына в Москве, но он от общения отказался. Я ее помню, как сухую, замкнутую, озлобленную старуху, ненавидевшую весь свет, но более всего детей. (Правда, любила кошек). За ней до последних дней ухаживала соседка из дома напротив, простая женщина: что их связывало, не знаю. Когда она умерла, в доме остались только мама и ее подруга с четырехлетним сынишкой. Немецкий патруль и русский полицай ежедневно приходили их выселять.

Трудно покидать родное гнездо, зная, что, если и вернешься когда-либо, то на пепелище. Но трудности были не только морального, но и материального порядка. Во время войны появилась такая специфическая категория транспорта — тачки — двухколесная телега, в которую впрягалась женщина (мужчин не было, только больные старики, да и те вымирали). Люди, уходя из домов в неизвестность, старались прихватить с собой хоть какой-то скарб. На тачках везли и детей. Мама несколько раз заказывала тачку, но ее каждый раз воровал сосед. Этот вор был несчастьем нашего дома. Он был невероятно страшен: уродлив от природы, с глубоко посаженными страшными черными глазами. Он был «героем» всех моих страшных снов, детских и недетских. Он непрерывно садился в тюрьму и очень скоро оттуда выходил: ведь «социально-близкий», не политический. Когда мама приходила к нему и указывала на украденные вещи (он их и не прятал), он нагло говорил: «Докажи». С тем мама и уходила. Что могла сделать одинокая молодая женщина против этого матерого волка?! Он обворовывал нас до нитки: снимал урожай на огороде, в саду; уносил почти в тот же день то, что мама получала по карточкам. И так продолжалось до тех пор, пока в доме не появился мужчина. Но в тот момент, о котором идет речь, он воровал самый ходовой товар — тачки. Не знаю, одну или две он успел уворовать, но последнюю мама уберегла. Но и ситуация была уже критической: немцы требовали немедленного освобождения дома.

После очередного категорического предупреждения проследить за выселением (непременным) прислали немолодого немца и, как ни странно, довольно мягкого человека. Пока укладывали скарб, собирали ребенка, короткий день начальной зимы перевалил за половину, и пускаться в путь с тачкой и ребенком в зимнюю ночь было нелепо. Но из дома уйти было необходимо — немец был за это в ответе. И он предложил уйти из этого дома в любой другой пустой дом (а в округе все уже было пусто), там переночевать, а рано утром пуститься в путь. Он сам взялся их устроить. Они сменили 3 дома, но нигде не смогли остановиться: где-то были выбиты окна, где-то безнадежно дымили печи (он сам пытался их растопить) — наверное, были завалены дымоходы. В конечном итоге, поздно вечером, по темноте, он привел их в какой-то дом и поместил на ночь в маленькой комнатке. Но всю ночь никто не сомкнул глаз. Наша авиация всю ночь бомбила город, бомбы рвались очень близко, а где-то совсем рядом всю ночь била зенитка. Когда утром они выбрались из своего убежища, они увидели, что ночевали в помещении зенитного расчета. Их никто не тронул, и они благополучно тронулись в путь. Они шли в Сталино 150 километров все по тем же военным дорогам.

А в Сталино события шли своим чередом. Я очень тосковала по маме. О ней ничего не было известно — связи никакой не было. Но однажды я подслушала разговор: из Лисичанска пришла женщина и сказала, что она видела всех, кто жил в нашем доме и покинул его, но моей мамы среди них не было — значит, она погибла. С тех пор я не расставалась с крошечной маминой фотографией и часто, забравшись за шкаф, стараясь, чтобы никто не слышал, тихо там скулила. Иногда нервы моей несчастной тети не выдерживали (она не переносила слез) и она стегала меня все той же резиной, а потом говорила: «А теперь плачь.» Это было несправедливо, но странно — я никогда не держала на нее зла. Я ее очень любила, считала второй мамой, все ей прощала. Наверное, война по-своему воспитывает детей. Я помню, что ходила в церковь молить Бога, чтобы мамочка моя вдруг оказалась жива. Церковь — это было крошечное помещение, наверное, небольшого магазинчика. Дверь на скошенном углу дома выходила прямо на тротуар. Я переступала порог и оказывалась в лампадном сумраке, где на стенах поблескивали в свете лампад серебро и золото икон. Старушки в платочках гладили меня по голове, приговаривая: «Бедная сиротка».

Тетя моя, конечно, тоже очень страдала, видя мое безутешное горе, мою тоску. Однажды ее осенила мысль познакомить меня с очень хорошей девочкой, внучкой своей приятельницы. Девочке было 5 лет, но она уже читала, а я, семилетняя балда, читать не умела. Тетя решила, что это знакомство может оказаться не только приятным, но и полезным. И мы пошли в гости. Девочка, действительно, оказалась очень милой, и уходить домой я не хотела. Тетя отчаялась меня уговорить и ушла домой, решив прийти за мной позже. Но прошло немного времени, и она вернулась со словами: «Татьяна, собирайся домой — мать приехала!» — На что я ей ответила: «Вера, если тебе очень надо, чтобы я пошла домой, могла бы придумать что-нибудь другое». Но тетя моя стала рассказывать своей приятельнице, как пришли, как ввалились… Я поняла, что это правда. Едва накинув на себя пальто, без шапки, без шарфа я помчалась домой. Тетя моя, не поспевая за мной, задыхаясь, бежала и кричала: «Татьяна, остановись, попадешь под машину!» — Действительно, надо было перебегать 1-ю Линию — центральную улицу Сталино, и там легко можно было подлететь под мчащийся немецкий «виллис». Но можно ли было об этом думать?! Я влетела в подъезд и, крестясь и приговаривая: «Неужели моя мамочка приехала? Неужели моя мамочка жива?» — понеслась на 4-й этаж. А сверху ко мне бежала, тоже плача, моя мамочка…

Мамочка вымыла меня, одела в сшитое ею из чего-то и вышитое платье, сфотографировала мои красивые длинные кудри и остригла наголо, чтобы избавить от невыводимых во время войны вшей. Вши — необходимые, страшные спутники бедствий. И не только вши: клопы, блохи, мыши, крысы и прочая нечисть.

В моей жизни появились солнце, свет, тепло, радость. Не уходил только голод. Лисичанского дома уже не было, менять было нечего. И мама вынуждена была пойти работать.

В нашем доме этажом ниже жила приятельница моей тети — оперная певица. Театр Оперы и Балета работал, и она устроила маму в театр портнихой в костюмерный цех. (Немцы обнаружили в этом «медвежьем краю», в который они пришли уничтожать дикарей, высокую культуру).

Странно, может быть, вселенскость русского национального характера определяет наш интерес к миру. И на Западе, и на Востоке деловые люди, активные члены общества более всего заняты проблемами своей семьи, своего бизнеса, своего успеха, а интерес к миру — удел профессионалов. Один немецкий солдат, скрипач (!) — не шахтер, не дворник, рассказывал, что, когда их посылали воевать в Россию, им говорили, что Россия — страна медведей и дикарей, захвативших огромные территории. Трудно представить, как человек, получивший музыкальное образование в одной из культурнейших стран Европы и мира, не знает, что почти соседняя с его страной огромная страна имеет не только загадочную страшную Сибирь (это знают почти все), но и великую культуру. Можно, хотя и трудно, не иметь представления о Достоевском, Толстом и Чехове, но не знать Чайковского, Мусоргского. Прокофьева, Рахманинова, Стравинского для музыканта вряд ли простительно. Возможно, ему не пришлось играть русских композиторов (такие были в Германии времена), что уж говорить о писателях.

А в конце 80-х годов прошлого века один наш приятель, будучи в Таиланде, сидя на скамеечке в парке, разговорился с тайским студентом (!). Когда он сказал, что он из Москвы, студент пожал плечами — он не знал, где это. Тогда наш приятель стал называть ему: СССР, Советский Союз, Россия. Да, студент что-то слышал…

Но вернемся к немцу, скрипачу. Когда он пришел в Россию как завоеватель, он сразу понял, что их обманули, что это страна высокой культуры, а не диких медведей. Это его так потрясло, что он не мог стрелять в противника. Он старался стрелять мимо, пока офицер не заметил это и не пригрозил, что, если он не будет стрелять в русских, он пристрелит его сам. Во всяком случае в Сталино немцы отдавали должное Театру оперы и балета.

Однажды мама повела меня в театр на «Бахчисарайский фонтан». Я понятия не имела о балете. Не знаю, успела ли мне мама что-либо рассказать об этом виде искусства, о сюжете спектакля; знаю только, что она посадила меня в пустую директорскую ложу на спинку кресла и ушла. Мне не довелось в жизни еще раз попасть на «Бахчисарайский фонтан». Я только в записях видела отдельные сцены в исполнении Улановой и Плисецкой — они и сейчас есть в моей кинотеке. Но тот спектакль я помню весь: все сцены, танцы. Я поняла сюжет. Когда Мария изнывала в мучительной тоске и отчаянии в покоях Гирея, я начала плакать. Когда к этим страданиям присоединились угрожающие страдания Заремы, я начала плакать навзрыд. В какой-то момент я поняла, что что-то произошло. Я оторвала взгляд от сцены и посмотрела в зал. В сумраке зала я увидела десятки, сотни расплывчатых пятен — это были лица немецких солдат (офицеров?) — больше в зале никого не было. Все эти лица, как по команде, были направлены на меня. Я затихла. Действие продолжалось. Я продолжала смотреть на сцену и плакать тихо — мне было не привыкать… Насколько мне помнится, мама не получила в театре выволочки за этот инцидент.

Время шло. Приближался момент нашего избавления. На постое у нас еще очень недолго были два немецких офицера. Но ни они с нами, ни мы с ними не общались: мы для них были «русише швайне».

Моя сестра попала в списки угоняемых в Германию. Мы были в отчаянии. Но помогло несчастье: сестра заболела брюшным тифом. Когда за ней пришли (это было уже совсем незадолго до ухода немцев), моя тетя широко открыла дверь и призывно сказала: «Заходите, заходите, пожалуйста, у нас тут как раз брюшной тиф.» Их смыло от двери, как ураганной волной. Но радоваться было нечему. Сестра лежала без сознания, без лечения, без питания. В таком состоянии она пробыла много суток — сколько точно, не знаю.

Наши подошли к самому Сталино. 3-го сентября 1943 года они вошли в город. Немцы, уходя, Сталино сожгли: сожгли не только стратегические объекты, но и весь центр города, прекрасную центральную улицу — 1-ю Линию, или улицу Артема. Поскольку мы жили в самом центре города (одна сторона нашего прямоугольного двора выходила на улицу Артема), наш двор был почти полностью сожжен. Нас выселили из дома, и мы укрылись под стенами ранее сгоревшего дома, сожженного еще нашими. Дом наш был облит бензином и несколько раз подожжен, но жители не давали пламени распространяться. Он многократно загорался, будучи облит бензином, от искр, летевших от горевших вокруг зданий, но все же был спасен — почти единственный дом во всей округе.

Под сгоревшими стенами собрались все жители нашего многоподъездного дома со всем скарбом, который попытались спасти от огня. Среди всего этого гама, дыма, скопища узлов, чемоданов и мебели лежала без сознания моя бедная сестричка. Мы с мамочкой повезли ее на тачке в более спокойную часть города, не объятую пламенем. Когда мы пересекли ревущую в пламени 1-ю Линию, за нашей спиной рухнула на дорогу, по которой мы минуту назад прошли, огромная трехэтажная рама углового универмага. Горячие стекла с треском разлетелись по всей ширине улицы, но мы остались невредимы. Лилюшу мы положили в каком-то полусарае-полудоме на 7-ой Линии. Мама ушла, а я осталась ее сторожить. Когда пожары прекратились, немцы ушли, мы вернулись в свой дом. Маму мою тетя, по праву старшей сестры, отправила в Лисичанск узнать, что с домом. Дом мама нашла абсолютно разрушенным, но там ее увидело местное руководство и заставило организовывать банк. В те времена человек был абсолютно бесправен. В Лисичанске маму теперь ничто не держало, но против своей воли она осталась там и почти навсегда — до пенсии.

А мы снова остались втроем. Сестра моя пришла в сознание, а тетя, наоборот, слегла. Что было с ней, я не знаю. Ей ставили туберкулез, нервное истощение, что-то еще. Во всяком случае, у меня на руках оказалось двое очень тяжелых больных. Мне уже исполнилось 8 лет. Я хорошо читала (тетя обучила меня этой премудрости в 3 дня). Я научилась читать довольно хорошо, почти бегло, но этот форс-мажор на несколько лет отбил у меня охоту читать что-либо, кроме абсолютно необходимого. В школу я еще не ходила. Но мне пришлось вызывать врачей, ходить в столовую за обедами и вести все наше нехитрое хозяйство. В поликлинике я довольно бегло отвечала на любые вопросы и помню, как вокруг меня собирались люди в белых халатах посмотреть на маленькую дрессированную обезьянку. А в столовой мне наливали двойную порцию и часто клали мне в котелок не полагающуюся мне котлету или кусок пирога с капустой. Тетя называла меня кормилицей.

Но этот «праздник» длился недолго. Как остававшихся на оккупированной территории, нас выселили из квартиры, и, вместо центра, мы оказались на самой окраине города, в крайней хате у террикона, с которого начиналась когда-то Юзовка — сегодняшний Донецк. (Тетя моя лет 10 скиталась по частным квартирам, потеряла все свое имущество, прежде чем получила комнату в глубоком подвале. Подвал был тоже коммунальной квартирой. Там жило несколько семей. Но в кухне — это была маленькая бетонная каморка с коммуникационными трубами — там стояли 2 газовых плиты и страшный колченогий стол. В этой каморке (двери в ней не было) жила молодая женщина с маленьким, лет 2-3-х, сынишкой. (Этот мальчик довольно рано стал доктором наук). Хорошую комнату в центре города, рядом с тем домом, в котором жила до войны, тетя получила от института, в котором работала, когда ее внуку шел второй год, через 12 лет после окончания войны.)

А хата, в которую нас выселили, была с земляным полом, маленькими, как бойницы, окошками, низкими потолками, покрытая соломой. Вместе с нами в этой двухкомнатной хате оказалась еще одна женщина с девочкой. Женщина мне казалась старухой, но, наверное, она была молодой: ее девочке было года четыре. Тетя, шатаясь, ушла на какую-то работу. А сестричка моя состояла из кожи и костей, ходить она не могла. Я должна была учить ее ходить. Но, несмотря на то, что Лилюша ничего не весила, поскольку я весила еще меньше, мы часто обе заваливались с ней на стенку, держась за которую шли. В этот страшный момент нас выручило то самое пшено, которое тетя получила в Гестапо в обмен на свои вещи. Мы его ели очень экономно, и, конечно, максимальную порцию получала моя сестричка, но, опустошив тарелку, она начинала плакать: «А мне ничего не дали», — она искренне в этом была уверена…

Меня определили в школу. Это был, наверное, конец октября 1943 года. Учебников у меня не было никаких, но было 2 толстых общих тетради, одна в клеточку, другая в линию, которые мне были подарены в день рождения. И это было бесценное богатство: мне не пришлось, как многим детям, писать на старых газетах и книгах. Но в школу я почти не ходила — не было одежды, не было обуви. Появлялась я там изредка и долго не могла запомнить, где мой класс. В большой многоэтажной школе, полной крика, суеты, бегающих детей, я терялась, и когда после звонка коридоры и вестибюль школы пустели, я, часто плачущая, оставалась в вестибюле одна, и кто-нибудь отводил меня в мой 1-й «б». Наверное, у меня была хорошая память, потому что я быстро освоила прописи, а читала я хорошо, и под Новый год я решила написать письмо маме. Не знаю, как долго, — неделю, месяц — я целые дни разлагала слова на буквы: з-д-р-а-в-с-т-в-у-й д-о-р-о-г-а-я м-а-м-о-ч-к-а… В конечном итоге, 9-го января 1944 года, согласно почтовому штампу, мой треугольничек был в Лисичанске. Письмо на двух сторонах тетрадного листочка, написанное приличным почерком и даже относительно грамотно, — это наша семейная реликвия. (Вряд ли до этого я успела побывать в школе более десятка раз, а учебников или прописей не было в доме никаких и заниматься со мной было некому.). Я писала маме, что я «голая и босая», а потому не хожу в школу, что Вера уходит рано и приходит поздно и что я хочу, чтобы она приехала за мной. Письмо произвело впечатление не только на маму и ее сотрудниц, но и на ее управляющего. Он выписал маме сухой паек и дал три свободных дня, чтобы она привезла дочь.

Не буду писать, как я ждала маму, как мы встретились — оставлю это в своей памяти. Но вот я снова в Лисичанске со своей безумно любимой мамочкой. Лисичанск лежал в руинах, в том числе и наш дом. Город весь зарос бурьяном выше человеческого роста. Бурьян рос даже между камнями мостовой. Город был полон мышей и стреляных гильз всех видов оружия. Нередко встречались и целые патроны, с капсулями и порохом (к счастью, артиллерийские гильзы обычно были пусты). Жили мы в квартире банковского дома: в двухкомнатной квартире (комната и кухня) жила мамина сотрудница с сыном и мы с мамой.

Мыши были бесстрашны, наглы и вездесущи. Когда мы ложились спать, они начинали бегать по нашей постели (возможно, они приходили к нам греться). Мы прятались под одеяло с головой, мама плотно подтыкала его всюду и начинала мяукать. Смеяться над этим я начала много лет спустя. Кошки были на вес золота. Но не было ни золота, ни кошек.

Сын маминой сотрудницы Юрка был почти на 2 года старше меня. Он учился в первом классе для переростков, учеба которых была прервана оккупацией. Они проходили частично программу 2-го класса. Конечно, я попросила маму, чтобы меня зачислили в этот класс. Меня зачислили условно. Какое-то время уроки арифметики я проводила в тихих слезах: они считали до 100, делили и умножали, решали примеры со скобками, а я понятия не имела о таблице умножения, об умножении и делении. Однажды поздно вечером я сидела в тупом отчаянии над арифметикой и, когда в дом вошла мама, я задала ей один мучивший меня вопрос: почему трижды два шесть, а не пять (я многократно задавала этот вопрос Юрке и получала один и тот же ответ: потому, что шесть; учительнице я, по-видимому, задавать этот вопрос боялась, чтобы меня не перевели из этого класса.) Мама ответила просто: потому что это значит по 2 взять 3 раза. У меня в жизни было несколько таких озарений, которые что-то резко меняли и запоминались навсегда. Это было одно из них. Больше вопросов маме я не задавала. Я быстро сделала задание по арифметике, и год я окончила с похвальной грамотой. Юрка учился плохо, я быстро обошла его в учебе, но во всем остальном я была его верной ученицей.

Печь мы растапливали с порохом и бикфордовым шнуром (мамы наши удивлялись, почему печка все время осыпается: они ее обмазывают, а она осыпается…). С Юркой я примкнула к полубандитской шайке полусиротской шпаны. Я бегала с ними по улицам, лазила по развалинам и крышам, сквернословила, как они, ничем не уступая атаманам.

Мы взрывали все невзорвавшиеся капсули, делали пугалки, непрерывно играли в войну, жгли в больших кострах росший повсюду бурьян, бросая в них все, что могло трещать и взрываться: патроны, черепицу, обрывки бикфордова шнура. Но чаще всего мы играли в войну с нашими соседками

Рядом с нами жила странная семья: женщина с тремя детьми. Они жили не в доме, а в сарае. Сарай был завален какими-то досками, сломанной мебелью, всякой гадостью. Он был темный, черный, пыльный, грязный. Летом на нас не было иной одежды, кроме трусов (так было года до 1946-47-го). Эти дети были серокожими: лицо, руки, животы были покрыты плотным слоем грязи. (это связано было и с отсутствием воды. Когда был снег, не было проблем. Во все остальное время мы брали воду в Донце. К Донцу нужно было спуститься с 70-метрового кряжа по крутым обрывистым каменистым тропам. Очень часто, когда подмораживало или после дождя было скользко, воду проливали, уже почти поднявшись вверх: поскальзывались на пролитой воде (а может быть, на слезах…)

Стоило только зайти к ним в сарай, ноги становились черными от блох, которые тучами нападали на свежего человека. Белки глаз наших подруг сверкали, как у негров. Мать выглядела так же, как дети, она была в каком-то платье, тоже черно-сером, и, по-моему, она была не совсем здорова рассудком. Малыш, мальчик лет 2-х — 3-х, был летом всегда голым. Наверное, они жили на пособие, которое получали за воевавшего отца.

(Не могу сразу не заметить, что спустя несколько лет после окончания войны я случайно попала в этот уголок Лисичанска и решила навестить моих давних уличных подружек. Я была поражена сияющей чистотой их домика. Добела вымытые полы, чистые половики, накрахмаленные скатерти и покрывала. Чисто одетые девочки. Ни матери, ни мальчика я не видела. Видела отца — маленького, кругленького, улыбчивого и энергичного.)

Девочки, Лора и Жанна, были крошечные. Одна была на год старше меня, другая — на год моложе, но, несмотря на то, что я сама была очень мала, они были еще меньше. Конечно, в наших играх они были всегда немцами, а мы с Юркой русскими, и мы всегда побеждали.

Еще мы ходили с теми же судками, с которыми ходили к Донцу за водой, в столовую, где нам наливали в них баланду: воду, в которой плавала либо капуста, либо перловка. Еще наши мамы получали хлеб: 500 грамм на работающего и 300 грамм — на иждивенца. И в школе на большой перемене нам давали по 50 граммов желтого кукурузного хлеба. Боже, как же ждали мы эту перемену…

Летом мы сменили место жительства. Я рассталась с Юркой, со шпаной и сквернословием, и на ненормальную лексику с тех пор реагирую крайне болезненно, как на мерзость нравственную и языковую ядовитую грязь.

Мы переехали во флигель нашего дома. Дом был полностью разобран людьми: сняты крыша, полы, окна, двери, разобраны оба крыльца. Остались стены с размокшей штукатуркой и обвалившийся потолок. Но мамины сестры и брат не хотели терять родовое гнездо, сложились и прислали маме деньги, чтобы она отремонтировала каморку во флигеле, и мы жили при доме, охраняя то, что осталось. Все это было бессмысленно. Мы никогда не смогли бы отремонтировать дом. Помощь пришла неожиданно. Мама к этому времени была уже заместителем управляющего Промбанка в большом, бурно развивавшемся и восстанавливающемся районе Донбасса. Ни она, ни управляющий никогда ничего не просили у строек, заводов и шахт (этим грешили инспекторы). Может быть, именно поэтому (и по другим причинам) их очень уважали клиенты. И Лисхимпромстрой (теперь это огромный химкомбинат с выросшим вокруг него большим городом Северодонецком) предложил маме восстановить ее дом, но за это на 3 года взять его в аренду. Сделка состоялась, и через 3 года мы уже жили в своем доме. Съеденный под корень конницей Буденного старый сад вырос к этому времени от старых корней — в основном это были абрикосы, вишни и сливы. Огромный куст сирени разросся за годы войны, вопреки всем бедствиям. Через несколько лет двор наш был весь в цветах. В теплые украинские ночи душистый табак благоухал на всю округу. Я и в Москве долгие годы, пока были силы, сажала душистый табак, сначала на балконе, потом на даче, но в наших северных широтах редко случаются теплые ночи, и он пахнет слабо.

Но это все потом. А пока еще 3 года мы жили в другом двухквартирном банковском доме. Весной 1944 года банковцам дали землю под кукурузу и подсолнухи. Трактор прошел по гранитной донецкой солончаковой целине, перевернул пласты (без бороны), и это было нам дано под посевы. Мы с мамой пытались тяпками разбить хоть чуть-чуть этот гранит, чтобы было куда бросить зерно. Но от моих ударов от него не отскакивала даже пыль. Я очень скоро выбивалась из сил, падала на землю и засыпала. Но, наверное, пару десятков жалких початков с этого «огорода» в 44-ом году мы с мамой все-таки съели.

У нас было 2 довольно больших комнаты — одна из них была кухней с маленькой печкой, которая совсем не грела. Дров не было совсем. Уголь представлял собой почти сплошную пыль, поэтому создать жар в этой печке и тепло в доме было практически невозможно. Когда на улице было холодно, в квартире тоже была минусовая температура, вода в ведре замерзала. Я не снимала в доме ни пальто, ни шапку, ноги всегда были ледяные. Школа тоже практически не отапливалась. Чернила в чернильницах часто замерзали. Холод доставал нас повсюду. Ночью мы с мамой раздевались, наваливали поверх одеяла все, что у нас было, укрывались с головой и согревали друг друга. Страдания от холода усугублялись продолжавшимся голодом. У нас в кухне стоял большой полуразбитый бабушкин сундук, который служил нам чем-то вроде кухонного стола. Он был фактически пустой: в нем стояли какие-то пустые банки, лежал какой-то пустой мешок. Иногда я открывала его и, стоя над ним, думала: «Может быть, будет когда-нибудь такое время, когда люди не поверят, что может так быть, что во всем доме нет ни единой крошки съестного».