кітабын онлайн тегін оқу Полка: О главных книгах русской литературы. Тома 1, 2

Предисловие

В эту книгу вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка»: появившийся в 2017 году, этот проект поставил своей целью определить важнейшие произведения русской литературы и предложить современное их прочтение. Команда «Полки» во главе с Юрием Сапрыкиным обратилась к большому сообществу экспертов — писателей, литературоведов, издателей, критиков, преподавателей — и сформировала список из 108 произведений, которые оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке, вошли в русский литературный канон. Это романы, повести, рассказы, пьесы, поэмы, литературные мемуары. За пределами списка остались поэтические сборники, исторические и философские тексты, нехудожественная литература. Нельзя объять необъятное, но каждое из 108 произведений мы старались поместить в широкий литературный контекст, рассказать о других текстах, которые повлияли на него и на которые повлияло оно. Мы верим, что канон — это не данность, а изменчивое явление и он не должен подменять собой всё сложное и постоянно прирастающее поле литературы. Вместе с тем в процессе работы нам стало яснее, где пролегают границы того, что можно назвать классикой: старейшее произведение в списке «Полки» — «Слово о полку Игореве»; новейшее — «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина. Между этими точками умещается восемь столетий — и главный расцвет, как увидят читатели, приходится на XIX и XX века. У нас был не один, а два золотых века литературы.

В статьях мы старались ставить вопросы, которые могут возникнуть у читателей русской литературы: и у тех, кто читает Пушкина, Некрасова, Платонова или Петрушевскую впервые, и у тех, кто перечитывает их вновь и вновь; и у тех, от кого требует знаний школьная или вузовская программа, и у тех, кто читает классику для себя, для собственной радости. Мы старались рассказать об этих книгах ясно и доступно. Мы опирались на обширную научную и критическую литературу, но, работая над статьями, сами каждый день совершали свои маленькие, личные читательские открытия — и надеемся, что и вы совершите свои собственные.

После нескольких лет существования в интернете теперь «Полка» переходит на бумагу, в ту полновесную форму, которую создатели проекта так любят и ценят, — форму книги. Мы от души благодарим издательство «Альпина нон-фикшн», поддержавшее идею издания книги ещё в самом начале работы. Мы очень надеемся, что бумажная «Полка» поможет нам, а самое главное, нашим любимым книгам найти новых, внимательных читателей.

Первые два тома нашего издания — это 60 текстов, русская литература со времени Древней Руси до 1917 года. Впереди, надеемся, — тома о книгах XX века. В тома 1 и 2 вошли статьи приглашённых авторов — Алексея Вдовина, Михаила Велижева, Виктории Гендлиной, Кирилла Зубкова, Игоря Кириенкова, Вячеслава Курицына, Майи Кучерской, Дениса Ларионова, Михаила Макеева, Александра Маркова, Игоря Пильщикова, Дмитрия Сичинавы, Александра Соболева, Игоря Сухих, Татьяны Трофимовой, Ивана Чувиляева, Валерия Шубинского — и сотрудников «Полки»: Юрия Сапрыкина, руководившего проектом до 2021 года, редакторов Варвары Бабицкой, Льва Оборина, Елены Макеенко (1986–2019) и Полины Рыжовой. За подбор иллюстраций отвечала фоторедактор «Полки» Катерина Мигаль; над материалами и изданием работала также команда «Полки» — Мария Андрюкова, Лианна Акопова, Елизавета Подколзина, Аделина Шайдуллина, Светлана Цепкало, Ирина Колычева.

«Полка» не состоялась бы без поддержки Анастасии Чухрай и автора идеи проекта Дмитрия Ликина — и, конечно, без интереса читателей. Спасибо всем, кто пройдёт вместе с нами этот путь — от «Слова о полку Игореве» до Пелевина и ещё дальше.

О чём эта книга?

«Слово о полку Игореве» — это героический эпос не о победе, а о поражении: об отважном походе (пълкъ по-древнерусски и значит «поход») князя Игоря Святославича (1151–1201/1202) на половцев из города Новгорода-Северского. Поход этот состоялся весной 1185 года. Вопреки грозным предзнаменованиям — таким как солнечное затмение, — Игорь ведёт свои войска против всей мощи Половецкой степи. Его армия, после первых успехов, разгромлена, он ранен и попадает вместе со своей роднёй в плен. Автор как будто бы не удерживается от осуждения его безрассудства. Но всё же князю — при помощи сил природы (птиц, зверей и реки Донца) — удаётся бежать, и рассказ кончается радостью и здравицей Игорю, его брату, сыну и дружине. Этот неоднозначный эмоциональный фон очень важен для произведения. Как писал русский поэт Владислав Ходасевич, лишь мимоходом высказавшийся о древней литературе, «почти всё «Слово» подёрнуто мрачным, пепельным светом солнечного затмения, с описания которого оно начинается. Но сквозь мрак, точно из-под тучи, пробиваются косвенные лучи солнца. <…> Надо отдать справедливость: кто-то из исследователей сказал, что в «Слове о полку Игореве» радость и скорбь «обнимаются». (Ходасевич имеет в виду филолога Е. В. Барсова; эти слова были известны ему, возможно, по комментированному школьному изданию «Слова».)

Вылазка Игоря показана на грандиозном фоне истории Руси и её взаимоотношений со Степью, княжеских усобиц. В ней есть ряд отступлений, посвящённых эпизодам из жизни князей XI и XII веков, зловещий сон киевского князя Святослава и плач жены Игоря Ярославны, просящей у стихий вернуть её милого. А ещё автор обращается с призывом к князьям — современникам Игоря, прося их забыть внутренние распри и дать бой половцам, отомстив за Русь и раны Игоря. При такой насыщенности содержанием «Слово» — очень короткий текст, всего примерно 2700 слов и 14 200 с лишним букв. Если не делить на абзацы — только пять страниц двенадцатым кеглем.

Когда она написана?

Вопреки мнению скептиков, «Слово о полку Игореве» — это подлинное древнерусское произведение. Оно не подделано в 1790-х годах, когда стало впервые известно образованной публике. И даже то обстоятельство, что его единственная рукопись сгорела в 1812 году, не мешает сделать однозначный вывод.

Битва Игоря Святославича с половецкими войсками на реке Каяле. Поражение русских войск.

Две миниатюры из Радзивилловской летописи. Около XV века [1]

Откуда мы это знаем? Это показывает лингвистика — самая точная из гуманитарных наук. В языке «Слова» много древних языковых черт, которые люди XVIII века никак не могли подделать. Эти черты были выявлены только наукой последующих веков, некоторые — совсем недавно. Кроме того, «Слово» очень похоже на «Задонщину» — произведение XV века (или, может быть, конца XIV) о Куликовской битве: в них почти совпадают целые фрагменты текста, но при этом язык «Слова» гораздо архаичнее. Значит, по крайней мере в XV веке «Слово» уже существовало и пользовалось определённой известностью (кстати, сгоревшая в 1812 году рукопись, судя по деталям орфографии и диалектным чертам, примерно тогда и была переписана, причём где-то в псковском регионе), а автор «Задонщины» Софоний Рязанец, переделывая «Слово» в новое сочинение, модернизировал и язык в соответствии с тем, как сам говорил. Ситуация совершенно стандартная для средневековой книжности. Версию, согласно которой фальсификатор XVIII века, наоборот, мог «перевести» «Задонщину» (никому тогда не известную и опубликованную только полвека спустя) на ранний древнерусский язык, исправив в ней десятки тонкостей на то, что было обычно для домонгольского периода, лингвисты всерьёз не рассматривают. Тогда получится, что это был некий научный гений, создавший целую дисциплину с нуля, опередивший её на два века, не выдавший себя ничем и тщательно скрывший все свои достижения от потомства. Наиболее подробные доказательства этого принадлежат двум великим русским лингвистам ХХ века — Роману Якобсону и Андрею Зализняку.

Итак, «Слово» написано раньше XV века — и, конечно, после весны 1185 года, когда Игорь ходил на половцев. А можно ли сказать точнее? Лингвистика отвечает: не позже XIII века, потому что целый ряд представленных в «Слове» древних признаков позже не встречается в рукописях вообще. А точная датировка остаётся предметом менее строгих гипотез, которые выдвигают историки и литературоведы. Например, часто звучит такой аргумент: произведение должно было быть актуальным для слушателей, значит, князья, которых автор зовёт на половцев, тогда были живы, а многочисленные намёки на события предыдущих лет — понятны без комментариев. Князь Ярослав Галицкий, которого автор «Слова» называет «Осмомысл» («в том смысле, кажется, что один его ум заменял восемь умов», как сказал Карамзин), отец Игоревой жены Ярославны, умер в 1187 году. Вот и очень хорошая узкая датировка, с точностью до двух лет; если вспомнить, для скольких древнерусских памятников у нас нет и этого, в принципе, тут можно и остановиться. Многие исследователи считают, что «Слово» написано вообще по горячим следам, в самом 1185 году, когда Игорь только вернулся из плена, успев договориться о браке своего освобождённого позже сына и дочери половецкого хана (это событие тоже упоминается в тексте). Некоторые авторы, однако, признавая древность «Слова», считают, что злободневность для него необязательна и его могли написать уже после смерти Ярослава и даже Игоря. Лев Гумилёв, известный и другими экстравагантными взглядами на историю отношений Руси со Степью, считал, что «Слово» написано в XIII веке, уже после нашествия монголов, и представляет собой аллегорию — что-то вроде шифровки эзоповым языком, где под видом половцев выведены монголы, а под именами Игоря и Ярослава куда более знаменитые правители следующей эпохи — князь Александр Невский и король Даниил Галицкий. Лингвистическим данным это не противоречит, но научное сообщество историков и литературоведов эту теорию не приняло.

Как она написана?

«Слово» — произведение, несмотря на свою краткость, очень разнообразное по стилю, риторике и лексике. В нём чередуются обращения к слушателям (или читателям; распространена гипотеза, что «Слово» — памятник торжественного красноречия, рассчитанный на исполнение вслух), лирические картины природы, прямая речь героев, авторские призывы (например, повелительное наклонение «стреляй!»), эпические описания событий из недавней и давней истории. Последовательное изложение событий все время перебивается «флешбэками», автор вместе со слушателями переносится то в прошлый, XI век, то на другой конец Руси; вставные эпизоды перекликаются с современностью и придают походу Игоря исторический масштаб.

В «Слове» есть поэтический ритм и аллитерации, хотя это не совсем стих в привычном нам смысле. Весь текст связывает в единое целое сложная система лейтмотивов, рефренов, повторов и перекличек: одни и те же словосочетания или даже предложения повторяются в разных контекстах. Это подчёркивает амбивалентную эмоциональную окраску произведения. Слова «свѣтъ повѣдаютъ» встречаются дважды: в благоприятном (соловьи «веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ» и помогают Игорю бежать из плена) и зловещем контексте: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ». «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ», предвещая нашествие половцев, в то время как князь Святослав, наоборот, «взмути рѣки и озеры», побеждая кочевников, а «стук» земли упоминается как благоприятное предзнаменование при бегстве Игоря. Перед боем у курян «луци (луки) напряжени, тули (колчаны) отворени», а в плаче Ярославны, наоборот, говорится, что солнце у войска Игоря «лучи съпряже, тули затче» (луки расслабило, колчаны заткнуло). Готские красавицы поют у моря, звеня трофейным русским золотом, — а в финале «Слова» «дѣвици поютъ на Дунаи», празднуя освобождение Игоря. Ряд лейтмотивов повторяется со схожим значением (далеко слышный звон, преклонившееся к земле в горести дерево, золотое стремя, земля, посеянная костями или усобицами, «кующаяся» крамола).

Переходы от одного эпизода к другому достаточно резки; новые предложения в «Слове» в 2/3 случаев начинаются без союза. С художественной точки зрения это производит впечатление наподобие резкой смены планов и эпизодов в кино. Это очень необычная для русского средневекового текста черта. Но ни о какой подделке она не свидетельствует: почти так же написаны некоторые редакции «Задонщины» (причём, как только составитель «Задонщины» перестаёт копировать «Слово» и начинает сочинять сам, из-под его пера союзы снова появляются — это, наоборот, доказательство первичности и подлинности «Слова»).

«Слово» насыщено сравнениями, олицетворениями и другими образами, а также нечастой для других памятников лексикой. Важную роль в образности «Слова» играют имена божеств.

Что на неё повлияло?

Принято считать, что «Слово» уникально. И первые издатели, и Пушкин, и Набоков говорили о «Слове» как об «уединённом памятнике» в «пустыне» или «степи» русской словесности — где, как по умолчанию считалось, ничего достойного не могло быть вплоть до Петра. На скучноватом для человека Нового времени фоне оригинальных поучительных и переводных богослужебных текстов, «миней и палей», как по другому поводу сказал Вениамин Каверин, текст, напоминающий о европейском Средневековье («Нибелунгах» или «Песни о Роланде»), а где-то и о поэзии Возрождения и более близких к нам эпох, казался человеку XIX–XX веков удивительной игрой природы — даже не культуры. По счастливой случайности, «Слово» было всё же замечено антикварами екатерининского века перед московским пожаром — иначе, как казалось, ни о какой древнерусской литературе говорить было бы нечего.

Первые читатели «Слова» в 1790-е годы, да и многие последующие поколения ещё мало знали о средневековой литературе и культуре Руси. Сейчас нам известно уже очень много параллелей к «Слову», которые могут быть непосредственно связаны с ним или принадлежать той же традиции. Культура Руси XII–XIII веков действительно была преимущественно церковной: её, по крайней мере письменную часть, создавали в основном монахи и священники. Но в ней была и более светская линия. Такое сосуществование традиций характерно для византийской образованности того же времени (в культуре Византии, в отличие от Руси, была ещё и живая античная составляющая). В сгоревшей рукописи, кроме «Слова о полку Игореве», был также список перевода византийского воинского романа о добывании невесты «Дигенис Акрит» («Девгениево деяние»), тоже XII века; этот перевод был позже найден в других редакциях. Кстати, «Дигенис», как и «Слово», «пограничный эпос», среди его героев и христиане, и варвары-иноверцы, между ними возможно тесное общение и даже браки (как у Владимира с «красной девицей» Кончаковной).

Эта культура находила поддержку прежде всего при княжеских дворах. Сам автор «Слова» ссылается на своего предшественника Бояна — придворного певца нескольких князей XI века. Хваля его, стилизуя и цитируя, он в то же время заявляет, что не намерен следовать его манере. Из жития Феодосия Печерского известно, что при княжеском дворе в XI веке действительно было принято держать играющих и поющих гусляров — автор-монах говорит об этом неодобрительно, но подчёркивает, что это «обычай есть перед князем», признавая нечто вроде культурной автономии светских правителей. Известно и о других светских придворных развлечениях, идущих из Византии или с Запада. В Ипатьевской летописи упоминается, что в Руси XII века венгерские всадники устраивали нечто вроде рыцарских турниров («игра на фарех»). В лестничной башне Софии Киевской сохранились фрески с изображением византийского зимнего маскарада («брумалий»), скоморохов, музыкантов и охоты, иллюстрирующие сюжет о приезде княгини Ольги в Царьград. В «Поучении Владимира Мономаха» (начало XII века) также детально изображены рискованные княжеские охоты. Кстати, эта уникальная автобиография древнерусского князя тоже сохранилась в единственном списке — в составе Лаврентьевской летописи, которая также была в собрании графа Мусина-Пушкина. Конечно, если бы она тоже сгорела, в её подлинность многие бы не поверили, но буквально за несколько месяцев до пожара её взял почитать Карамзин. В рассказе Мономаха, как и в «Слове», упоминается «лютый зверь» (эвфемизм для какого-то крупного хищника), и этот отрывок написан с небольшим числом союзов, как и «Слово о полку Игореве», что придаёт ему характерный ритм:

А се в Черниговѣ дѣялъ єсмъ: конь диких своима рукама свѧзалъ єсмь, въ пу[щ]ах 10 и 20 живых конь, а кромѣ того иже по рови ѣздѧ ималъ єсмъ своима рукама тѣ же кони дикиѣ. Тура мѧ 2 метала на розѣх и с конемъ, ѡлень мѧ ѡдинъ болъ, а 2 лоси ѡдинъ ногами топталъ, а другыи рогома болъ, вепрь ми на бедръ мечь ѡттѧлъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада оукусилъ, лютыи звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже; и Богъ неврежена мѧ съблюде. И с конѣ много падах, голову си розбих дважды, и руцѣ и нозѣ свои вередих, въ оуности своеи вередих, не блюда живота своєго, ни щадѧ головы своея.

«А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конём, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бёдра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей».

Перевод Д. C. Лихачёва

Параллели со «Словом» находятся и в церковных текстах домонгольской Руси. Например, противопоставление своего оригинального творчества старому песнопевцу Бояну, казалось бы нетипичное для Средневековья, находит аналогии в «Слове на воскресение Лазаря» (XII–XIII века), где царь Давид в аду говорит пророкам и праведникам: «Воспоим весело, дружино, песни днесь, а плач отложим и утешимся! Се бо время весело наста…», причём делает это, кладя «очитые (зрячие) персты» «на живыя струны», как и Боян в «Слове». Похожие противопоставления есть и в переводной «Хронике Георгия Амартола», и в оригинальных проповедях Кирилла Туровского [1].

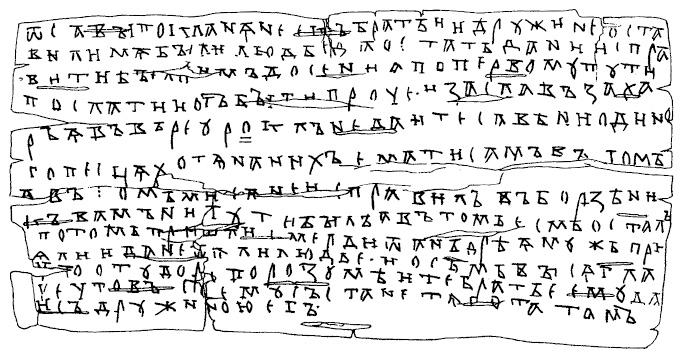

Надпись о смерти Всеволода Мстиславича (1138) в Благовещенской церкви на Городище под Новгородом, найденная в 2017 году, содержит лексическую параллель к написанному спустя полвека «Слову», одному из самых лиричных его мест: «Уныло бяше сердце ихъ тугою по своемь князи» (ср. в «Слове»: «Уныша цвѣты жалобою и древо ся тугою къ земли пръклонило»). Есть характерные выражения и в новгородских берестяных грамотах: например, из относящейся ко второй половине XII века грамоты № 724 мы узнаём, что предводитель отряда действительно называл своих людей «братия и дружина». В XII или XIII веке также написано одно из наиболее ярких произведений княжеской культуры — «Моление (или Слово) Даниила Заточника», оформленное именно как послание князю, которое содержит и неясные экзотизмы, и поэтические параллелизмы, и игру со словами (знаменитое «кому Боголюбово, а мне горе лютое»), а среди образов — перекликающееся со «Словом» «мыслию паря, аки орелъ по воздуху».

Нельзя не упомянуть также «Слово о погибели Русской земли» (между 1238 и 1246), которое появилось практически наверняка после «Слова о полку Игореве» и не могло на него повлиять, но принадлежит общей с ним эпохе и традиции. Их связывает как поэтический ритм, так и сочетание радостной и грустной эмоциональной окраски. «Слово о погибели Русской земли» открывается панегириком Руси («О, свѣтло свѣтлая и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, рѣками и кладязьми мѣсточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубравоми, чистыми польми, дивными звѣрьми…») и продолжается похвалой могущественному Владимиру Мономаху — ностальгией по ушедшему «золотому веку» Руси («старого Владимира» идеализировал и автор «Слова»). Дальше должно было идти описание разорения Руси татарами, но этот текст не сохранился.

Безусловно, «Слово о полку Игореве» связано с фольклором и народной поэзией; отсюда эпитеты типа «чистое поле», «синее море», «серый волк», «красные девки», «мутно текущие» реки.

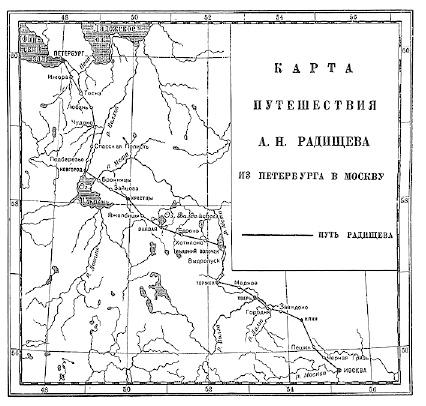

Как она была опубликована?

Долгое время считалось, что первый публикатор «Слова о полку Игореве», граф Алексей Мусин-Пушкин, приобрёл сборник с его текстом в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле у архимандрита Иоиля (Быковского), которого некоторые скептики (прежде всего историк Александр Зимин) считали автором «Слова». В Ярославле этим гордятся, и в древнем монастыре есть даже музей «Слова», но теперь исследованиями Александра Боброва и других авторов доказано, что сборник был найден в 1791 году не там, а в Кирилло-Белозерском монастыре на Русском Севере в ходе розысков исторических рукописей, которые велись в соответствии с указом Екатерины II (кстати, там же полвека спустя отыскали и одну из редакций «Задонщины»). Потом сборник был присвоен обер-прокурором Синода Мусиным-Пушкиным, который забрал его в свою коллекцию в Москве. Уже в 1792 году первые исследователи получили доступ к «Слову», а копия и перевод памятника были изготовлены и для самой императрицы. В ноябре 1800 года, уже в царствование Павла, в Москве вышло первое издание «Слова» тиражом 1200 экземпляров, подготовленное самим графом Мусиным-Пушкиным и двумя известными археографами [2] — Николаем Бантышом-Каменским и Алексеем Малиновским (в бумагах последнего сохранились выписки из рукописи), которые отвечали за научную сторону издания и имели, в отличие от графа, право вносить поправки в корректуру.

В состав первого издания «Слова» вошли подготовленный издателями параллельный перевод на современный русский язык, подстрочные комментарии, историческая справка и генеалогическая таблица. Издание было озаглавлено «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». Первое издание считается основным источником, по которому мы судим о «Слове». Хотя издатели стремились готовить текст максимально точно, из-за чего набор и печатание шли медленно, фактически они не издали «Слово» буква в букву как в рукописи (как принято сейчас), а не избежали обычных для того времени процедур, слегка искажающих текст: привнесли элементы орфографии рубежа XVIII и XIX веков, раскрыли сокращения, унифицировали написание некоторых слов, проинтерпретировали ряд неоднозначных мест, а также, конечно, добавили отсутствовавшее в средневековых рукописях разделение на слова и фразы (это делают и сейчас). Книжка была уже отпечатана, когда обнаружилось противоречие между некоторыми примечаниями, и эти листы пришлось перенабрать и отпечатать заново.

Берестяная грамота с упоминанием посадника Захарии и Андрея Боголюбского.

Предположительно 1160–80-е годы [2]

Часть тиража первого издания сгорела вместе с рукописью в доме Мусина-Пушкина, но всё же его экземпляров сохранилось несколько десятков, как в библиотеках, так и в частных собраниях, на бумаге разного качества и в разных переплётах. В XX веке издание 1800 года неоднократно переиздавалось репринтно.

Как её приняли?

О находке «Слова» сообщалось в печати ещё до выхода первого издания (например, Карамзин написал об этом в гамбургском журнале, выходившем по-французски, в 1797 году): текст знали по пересказам, а те, кому повезло, — и непосредственно по мусин-пушкинской рукописи. Более того, образ Бояна, позаимствованный из «Слова», в 1796 году успел попасть в поэму Михаила Хераскова «Владимир», а в примечании было кратко рассказано о новонайденном памятнике. Литература XVIII века — это уже литература авторская, поэтому Боян, от сочинений которого не сохранилось почти ничего, но зато до нас дошло имя, казался куда более важной персоной, чем оставшийся неизвестным автор реального древнего текста. Тот же Карамзин в написанном вскоре после выхода первого издания труде под названием «Пантеон российских авторов» посвятил первую главу именно Бояну (а не автору «Слова») и после рассказа о Несторе-летописце переходил сразу к XVII веку. В дальнейшем Боян, переименованный рядом авторов в Баяна, потому что это имя трактовалось как нарицательное, якобы от «баять», стал постоянным героем русской литературы как полулегендарный «первый отечественный поэт», которого не стесняясь ставили в один ряд с Петраркой и Парни. Известный фальсификатор Александр Сулакадзев сочинил от его лица неуклюжий «Гимн Бояна», в подлинность которого поверил сам Гаврила Державин.

Другая линия использования «Слова» в литературе 1800-х — эпико-героическая и патриотическая, диктуемая Наполеоновскими войнами. Характерно, что горестный пафос повествования о малоизвестном поражении древнерусских войск у современников первой публикации не нашёл отклика. Подражатели переделывали в своих вариациях поражение в победу, перенося образность произведения на другие сюжеты. Так это было сделано уже в средневековой «Задонщине»; несомненно, если бы «Задонщину», посвящённую знаменитой и победоносной Куликовской битве, нашли именно тогда, а не полвека спустя, она стала бы не менее, а то и более востребованным текстом.

Поэты-сентименталисты начала ХIX века восторгались также плачем Ярославны, который рано стал популярным сюжетом для переложений. Очень рано появилось и несколько русских переводов «Слова», прозаических и стихотворных, где текст нередко сокращался (например, удалялись исторические отступления) или дополнялся риторической отсебятиной в тогдашнем вкусе.

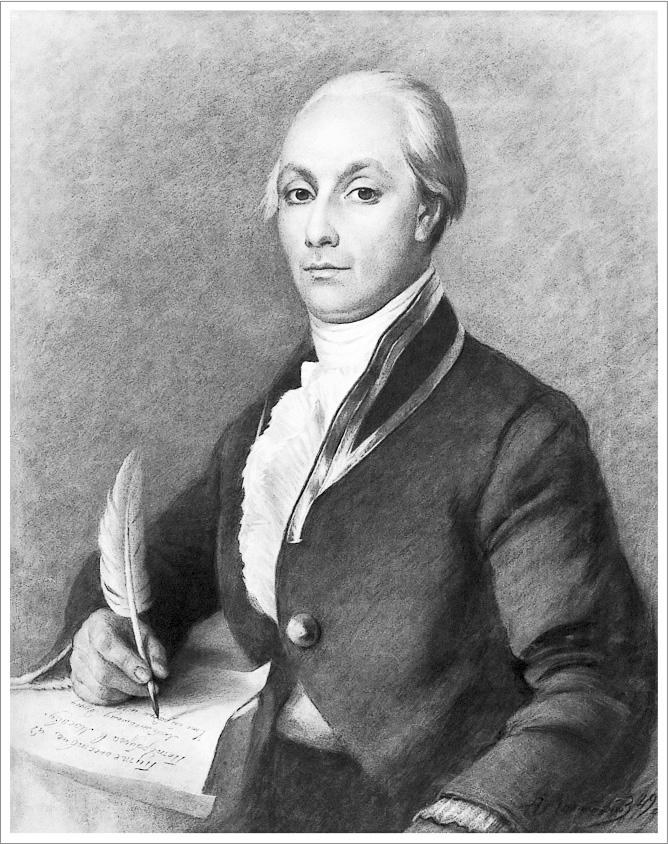

Василий Тропинин. Портрет Николая Карамзина. 1818 год.

Карамзин посвятил Бояну первую главу «Пантеона российских авторов» [3]

«Слово о полку Игореве» высоко оценили зарубежные учёные-слависты — немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, первоначально сомневавшийся в подлинности находки, но поверивший в неё после выхода книги, чешский филолог Йосеф Добровский («Поэма об Игоре, рядом с которой ничего нельзя поставить!»).

Ещё до утраты рукописи прозвучали и первые сомнения в подлинности «Слова»: как раз в то время шла полемика об аутентичности песен кельтского барда Оссиана, с которыми «Слово» с самого начала постоянно сравнивали, — в итоге они оказались подделкой шотландца Макферсона. Среди скептиков были поляк Циприан Годебский (кстати, первый переводчик «Слова» на польский), профессор Московского университета Михаил Каченовский, археограф епископ Евгений (Болховитинов).

Что было дальше?

В сентябре 1812 года, во время нашествия французов, «Слово» сгорело во дворце Мусина-Пушкина на Разгуляе — вместе с рядом других уникальных рукописей, включая Троицкую летопись 1408 года (сам особняк, кстати сказать, был уничтожен не до основания и сейчас в сильно надстроенном виде украшает старинную площадь, в нём находится строительный университет). Вокруг происхождения памятника ещё сильнее сгустился мрак тайны — надо сказать, не без участия самого графа, который тщательно скрывал не вполне законное присвоение рукописи, сбивал исследователей со следу и не отвечал на письма.

«Слово о полку Игореве» уже давно в числе самых знаменитых славянских текстов. Написано о нём невероятно много, причём не только украинцами, белорусами и русскими, прямыми наследниками культуры Руси XII века, но и славистами и литераторами самых разных стран. И не только «о нём»: многократно переписано, пересоздано и само произведение. Лингвист Борис Орехов собрал параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве» — их там примерно 220 на полусотне языков. Есть такие тексты и авторы, которые почти каждый литератор старался в определённые времена перевести: так, от Тютчева до Блока все у нас переводили Гейне, в Серебряном веке — Бодлера, а сонеты Шекспира — излюбленная добыча отечественных графоманов. На этом фоне традиция переводить «Слово», которой кто только не следовал — от Жуковского, Шевченко, Бальмонта и Филиппа Супо до позднего Евтушенко и автора довольно скучной стилизации под уголовный жаргон, удивляет интернациональным характером и устойчивостью: эта «мода» не проходит веками. Пожалуй, самый радикальный эксперимент последнего времени предпринял московский поэт Андрей Черкасов, вручную перенабравший текст «Слова» с помощью автозамены смартфона, — получилась книга «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова».

Есть и стихотворения, не являющиеся переводами, замысел которых навеян сюжетами «Слова», — от знаменитого «Ты не гонись за рифмой своенравной…» Случевского до цикла Виктора Сосноры о певце Бояне. В русской поэзии много мелких цитат из «Слова», характерных выражений и образов. Например, у Мандельштама есть и «зегзица», и «печаль жирна», а загадочный «харалуг» — у Вячеслава И. Иванова, Асеева, Сельвинского и других.

Невозможно умолчать и о массовой культуре: она очень показательна для значимости любого текста. В обиходный русский язык из «Слова» вошло выражение «растекаться мыслию по древу», хотя «растекаться» значит не «переливать из пустого в порожнее», а «разбегаться», «быстро бежать» (а вот «мысль», скорее всего, у автора значило всё-таки именно мысль, а не белку, как часто предполагали). Знаменитое слово «русич», известное нам только из «Слова», популярно в тех же контекстах (торговая марка промтоваров, название патриотических конкурсов…), что и имя Ярославна — в СССР его иногда даже давали девочкам, хотя это, разумеется, отчество. Музыкальный инструмент «баян», появившийся в конце XIX века, обязан своим именем герою «Слова». Интересно, что ещё век спустя в «языке падонкофф» это слово, наполнившись новым смыслом, вновь получило свою исконную форму: боян.

Важным вкладом в широкую популяризацию «Слова» и в русской, и в мировой культуре стала неоконченная опера композитора-химика Александра Бородина «Князь Игорь», посмертно завершённая его друзьями и поставленная в 1890 году, — все эти «половецкие пляски» и «улетай на крыльях ветра». Ещё Ходасевич в 1929 году писал, что оперу в интеллигентном обществе все хорошо знают и время от времени обсуждают, а сам удивительный древнерусский текст почти забыт. У Солженицына в романе «В круге первом» заключённые, устраивая пародийный суд над «Ольговичем И. С.» за «измену Родине» («в звании князя, в должности командира дружины…»), привлекают Бородина в качестве «свидетеля» и цитируют либретто популярной оперы.

ХХ и начало XXI века стали периодом очень глубокого изучения «Слова» — и с точки зрения его места в древнерусской литературе, и с эпически-мифологической, и с языковой точки зрения. Огромным стимулом к исследованию памятника стала версия о его поддельности. Да, она оказалась ошибочной (хотя, вероятно, навсегда останется в массовой культуре, как и, скажем, Атлантида, «антистратфордианские» гипотезы о Шекспире или рассказы об НЛО). Но, не будь её, мы бы знали о «Слове», его языке и контексте гораздо меньше. Работы начала XXI века — скандальная, поверхностная и остроумная книга американского скептика Эдварда Кинана и великолепное по ясности доказательство Зализняка — придали новую популярность самому памятнику. Всё большему числу читателей, следивших за дискуссией, захотелось перечитать (может быть, впервые со времён школы, где читают обычно не древнерусский оригинал, а перевод) одновременно сжатый и насыщенный, цветистый и экономный текст. Это памятник золотого века Руси, эпохи фресок Нередицы и Кирилловской церкви, каменной резьбы Дмитриевского собора, мозаик Михаила Златоверхого, золотых чаш новгородской Софии — и незаурядного искусства слова, памятниками которого остаются «Поучение» Мономаха, проповеди Кирилла Туровского или лаконичные послания на бересте.

Кто написал «Слово»?

К сожалению, этого мы никогда не узнаем.

У «Слова», как и у пьес Шекспира, есть своя «загадка Анонима». Как и «шекспировский вопрос», она не составляет серьёзной научной проблемы. Впрочем, если в случае с Шекспиром ответ давно известен (тайны никакой нет, Шекспир был Шекспиром), то в случае со «Словом» вопрос останется вопросом навсегда. Разные любители пытаются «реконструировать» нужное расположение букв на странице «Слова» и прочесть — сверху вниз или другими хитрыми способами — якобы скрытый автором «код». Ровно это же делали когда-то с «Гамлетом» или «Бурей». В авторы Игоревой песни точно так же, как и шекспировских пьес, предлагали длинный перечень людей, и точно так же он начинается с монарших особ и знаменитых писателей, а кончается совершенно малоизвестными, едва упомянутыми в источниках персонажами. Более того, для «Слова» есть даже два взаимоисключающих списка «авторов» — это кандидаты сторонников подлинности, во главе с самим князем Игорем и великим проповедником Кириллом Туровским, и кандидаты сторонников поддельности, во главе с Карамзиным и основателем славистики Йосефом Добровским (а может быть, и самой Екатериной, по крайней мере как заказчицей). Конечно, есть желание «локализовать» «Слово», поселить его у себя: украинцы считают его киевским (скорее всего, эта версия наиболее близка к истине, но наверняка сказать нельзя) или галицко-волынским, белорусы ищут кандидатов в авторы в Полоцке и Турове, русские — в Новгороде и Пскове. Это уже похоже, пожалуй, не на шекспировский, а на гомеровский вопрос…

Все предлагавшиеся версии — догадки, ни на чём конкретном не основанные. Пожалуй, на их фоне несколько выделяется гипотеза противоречивого советского историка — академика Бориса Рыбакова, который, опираясь на лингвистические сходства между «Словом» и Киевской летописью за тот же XII век, предположил: 1) что их написал один и тот же автор и 2) что этого автора звали Пётр Бориславич — киевский боярин, которому приписывается содержащийся в этой летописи рассказ о его поездке в Галич к Владимирку, отцу воспетого в «Слове» князя Ярослава Осмомысла и деду Ярославны (как раз во время этой поездки Владимирко внезапно умер, и молодой Ярослав стал князем). Оба эти предположения не очень надёжны. Схожие языковые черты бывают у разных современников из одной местности, а боярин Пётр, конечно, мог рассказать о своей поездке летописцу, но это вовсе не означает, что сам он полвека вёл летопись (в летописях множество вставных рассказов самых разных людей).

Анонимность — нормальное свойство средневековых литературных сочинений. Авторство не было в это время ещё ценностью, не было и понятий об авторских правах и плагиате. Случаи, когда мы знаем по имени Илариона, Владимира Мономаха или Кирилла Туровского, обусловлены высоким статусом этих авторов. А вот, например, о Данииле Заточнике, кроме имени, мы не знаем ничего, и даже нет полной уверенности, что это реальное лицо. Составитель «Задонщины» (напомним, его звали Софоний Рязанец, он был священником, но больше данных тоже никаких) в XV веке перелицовывал «Слово» на новый сюжет. А византийские авторы, когда им надо было описать чуму или затмение солнца, брали целые куски из античных писателей. Узнать, как звали автора «Слова» (и, конечно, далеко не только это!), мы сможем, только если найдётся неизвестный древний список произведения с указанием его имени. При том огромном общественном интересе, которое вызывает «Слово» все эти два века (уже в 1810-е годы фальсификатор Антон Бардин изготовлял и сбывал быстро разоблачённые поддельные списки сгоревшего памятника), совершенно невероятно, чтобы такой сенсационный список ещё скрывался в каком-нибудь неизученном или неописанном рукописном сборнике.

Пожалуй, мы можем более или менее уверенно утверждать две «негативные» вещи: автор «Слова» не был ни духовным лицом — он упоминает языческих богов как олицетворения природы и предков славян, ни князем — потому что обращается к князьям «господин». При этом он, как и его аудитория, принадлежал к культурной и общественной элите, образованной и способной оценить его художественные приёмы: широкого распространения «Слово» за пределами этого социального и культурного круга не имело.

Какова политическая ситуация в Древней Руси на момент действия «Слова»?

Русь конца XII века — конгломерат княжеств, занимающих северную и центральную часть Восточной Европы, до границы со Степью (тогда этого слова не знали, а степь называли полем — этот термин много раз встречается и в «Слове»). Степь начинается уже недалеко от Киева: купцы, направлявшиеся в Византию по знаменитому пути «из варяг в греки», должны были преодолевать степную часть маршрута под военной охраной.

Княжествами правят представители разветвлённого и многочисленного дома Рюриковичей. Разные территории закреплены за разными ветвями, но некоторые переходят из рук в руки, прежде всего главный город Руси Киев (в узком смысле Русью называется именно Поднепровье; новгородец, отправляясь в Киев, «шёл в Русь», хотя в широком смысле Русской землёй именовалась вся восточнославянская территория или её жители) и Новгородская республика (жители которой приглашают князей по собственному желанию, правят же ими реально выборные архиепископы и посадники). Впрочем, Великий Новгород слишком далеко от места действия «Слова», и речь о нём заходит лишь один раз — во «флешбэке» к далёким событиям 1060-х годов. Волынью владеют старшие Мономашичи — потомки Владимира Мономаха, а Черниговом — Ольговичи, потомки Олега Святославича, его двоюродного брата. Эти два клана уже давно — главные конкуренты в борьбе за Киев. Суздалем, Ростовом, Владимиром, уже появившейся тогда небольшой Москвой правит младшая ветвь Мономашичей, потомки Мономахова сына Юрия Долгорукого, сын которого Всеволод Большое Гнездо в 1185 году — один из самых могущественных правителей Руси. В 1169 году его старший брат Андрей Боголюбский тоже брал приступом Киев.

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 год [4]

А во время действия «Слова» Киевом владеет Святослав Всеволодович, глава клана Ольговичей. Это один из главных героев «Слова», который произносит печальную речь о безрассудной вылазке Игоря. Его родной брат Ярослав сидит в родовом Чернигове. 34-летний Игорь — их двоюродный брат (хотя автор «Слова» называет Святослава его «отцом», в смысле сюзерена и начальника, а Игоря ещё и «племянником»), его стольный город — сравнительно небольшой Новгород-Северский. «Северский» означает «принадлежащий к племени северян», когда-то владевшему Черниговом. А Путивль, на крепостных стенах которого плачет княгиня Ярославна, — пограничный пункт Новгород-Северского княжества.

У Игоря и Ярославны есть юный сын Владимир, отправившийся с отцом в поход, и младшие малолетние сыновья (двое из них, Олег и Святослав, возможно, упоминаются в «Слове»). Младший брат Игоря Всеволод (Буй-Тур) правит Трубчевском (будущей родиной князей Трубецких) и Курском.

Полоцкой землёй (занимающей значительную часть нынешней Беларуси) и Галичиной правят представители боковых ветвей Рюриковичей, потомки рано умерших сыновей (соответственно) Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Правители этих княжеств, по крайней мере в то время, не претендуют на первые места на Руси. Однако галицкие и полоцкие князья состоят в ближайшем родстве с жёнами Игоря и Святослава Киевского; возможно, поэтому в «Слове» соответствующие сюжеты играют немалую роль.

В Степи живут сменяющие друг друга в разные века тюркоязычные кочевники, объединённые в несколько племенных союзов. В X веке хозяевами положения были печенеги, а во второй половине XI и XII веках — половцы, то есть по-славянски «желтоволосые» (сами себя они называли кыпчаками, а в европейских источниках их зовут куманами). Они были в сложных отношениях с Русью, то воевали с ней, то вступали с отдельными княжествами в союз и участвовали в междоусобных войнах («крамоле») на стороне одного из них. Чаще всего союзником половцев был клан Ольговичей — к которому, собственно, и принадлежал Игорь. Нередки были браки Ольговичей, как и князей из других ветвей, с дочерьми половецких князей. Сам Игорь был половцем не менее чем на четверть, а потом женил на половецкой княжне старшего сына.

Время от времени князья Руси отправлялись в большие скоординированные походы против Степи с целью прекратить набеги кочевников или ослабить угрозу торговым путям. Именно к такому походу и призывает автор «Слова» большинство живших в то время князей. Но иногда эти вылазки преследовали целью просто захват богатых трофеев и завоевание «славы» для князя и «чести» для дружины — судя по «Слову», это и было целью неудачного похода Игоря.

Есть и другие кочевые языческие народы, которые, в отличие от половцев, находятся с Русью в постоянном союзе. Летопись называет их «свои поганые». Такой отряд, по летописи, сопровождал в походе и Игоря. А «Слово» даёт длинный список тюркских богатырей на службе у черниговского князя.

Русь находится в политических и торговых связях с Византией («греки»), Венецией («венедици»), Священной Римской империей («немци»), Польшей (упоминаются «лядские», то есть польские, копья), Чешским королевством («морава»), Венгрией («король», которому преграждает путь Ярослав Галицкий). Это эпоха Крестовых походов и столкновений между европейцами и ближневосточными князьями, с этим, возможно, связано упоминание «салтанов», в которых издалека «стреляет» тот же Ярослав.

Насколько «Слово» исторически достоверно?

В «Слове» довольно точно изображены события 1185 года — об этом можно сказать с уверенностью, потому что поход Игоря выведен ещё и в целой подробной летописной повести в составе Киевской летописи [3]. Объём этой повести близок к объёму «Слова», написана она в ином стиле (там гораздо больше союзов между предложениями и христианской образности), но всё же содержит ту же канву событий, а также много общих терминов и деталей со «Словом»: например, упоминается «шеломя» как обозначение высокого берега реки. Между прочим, из того, что столичный летописец XII века посвятил походу Игоря целую вставную повесть, видно, что экспедиция Игоря — не «тёмный поход неизвестного князя», как назвал его Пушкин, а важное для Руси и Степи событие, которое произвело большое впечатление на современников. Действительно, как отмечает историк Антон Горский, сепаратный поход на кочевников, пленение четырёх князей на чужой территории, вопиющее пренебрежение дурными знамениями — всё это были практически уникальные события, во время предыдущих войн не происходившие. Имеется ещё один рассказ о походе — в Лаврентьевской летописи [4], и его детали несколько иные (например, солнечное затмение там происходит не одновременно с походом). Некоторые авторы предполагают, что эффектная сцена, при которой Игорь в начале похода наблюдает зловещее знамение, привнесена автором «Слова» и киевским летописцем из художественных соображений.

Иван Голиков. Битва с половцами. 1933 год. Палехская роспись [5]

В «Слове» многое передано намёками, понятными для современников. Вот автор пишет, что суздальский князь Всеволод Большое Гнездо может расплескать Волгу вёслами; здесь имеется в виду на тот момент недавний поход Всеволода на волжских булгар, предков нынешних чувашей. Или упоминается разорение половцами маленького городка Римова, быстро забывшееся (как и сам городок). Это считается аргументом в пользу того, что «Слово» написано по горячим следам после похода.

«Слово о полку Игореве» — прозаическое произведение или поэтическое?

Многие видят в «Слове» стихотворные элементы — иногда даже черты стиха в привычном нам смысле, с равными по числу слогов строками, с размерами и рифмой; существуют очень масштабные реконструкции стихотворного размера «Слова», признать которые вполне надёжными из-за отсутствия древней редакции сложно. Но, несомненно, есть хрестоматийные примеры метрико-синтаксического параллелизма, напоминающего эпический стих: «А мои ти куряни свѣдоми къмети, подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копiя въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени…», «Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новъградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ», «ту ся копiемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго», «притопта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши потоки и болота», «уже снесеся хула на хвалу, уже тресну нужда на волю, уже връжеса Дивь на землю». Сразу же заметны изощрённые аллитерации: «Съ заранiя въ пят(о)къ потопташа поганыя плъкы Половецкыя», «дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажутъ; соловiи веселыми пѣс(н)ьми свѣтъ повѣдаютъ».

Таким образом, характерное для стиха членение на соизмеримые отрезки в «Слове» не общепризнано, но элементы ритмизации текста, отличающие его от большинства древнерусских текстов, несомненны.

Что особенного в лексике «Слова»?

Лексика «Слова» (а это меньше тысячи разных словарных единиц) очень разнообразна, в ней есть, например, обозначения голосов птиц — «говор» галок, «текот» дятлов, «крик» лебедей, «щёкот» соловьёв (в других древнерусских текстах речь об этом заходит нечасто), музыкальная терминология (например, гусли «рокочут»), термины, обозначающие оружие — копья, сабли, шлемы (всё это с мощной символической нагрузкой), названия народов (например, сакраментальные «русичи», отсутствующие в других источниках, но правилам древнерусского языка не противоречащие). Некоторых таких слов без этого памятника мы бы не узнали, например название боевого ножа «засапожник», раннего утра «зарание» или сильного ветра «ветрило». Автор испытывает пристрастие к приставочным глаголам: например, в других памятниках есть глаголы «волочити», «мчати», «поити», но только в «Слове» «поволочити», «помчати», «попоити».

Мир автора «Слова» красочен; знаменитый филолог Борис Ярхо подсчитал, что по плотности цветовых эпитетов на единицу текста «Слово» — самый многоцветный европейский средневековый эпос. На страницах «Слова» появляются багряные столпы, белая хоругвь, «бусые» (серые) ворон и волк, зелёная паполома (погребальное покрывало), кровавые зори, серебряные седина и струи, серый волк, сизый («шизый») орёл, синее вино и молнии, червлёный стяг, чёрные ворон, земля, тучи.

В «Слове» есть редкие или уникальные иноязычные заимствования, смысл которых часто неясен: например, часто повторяющийся эпитет оружия «харалужный» (по одной из версий — «происходящее из державы Каролингов»), название некоей одежды или украшения «орьтъма», какого-то метательного орудия «шерешира» или титулы тюркских богатырей на службе черниговского князя («съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы»). Наличие редких или уникальных тюркизмов и других ориентализмов приводило некоторых авторов-любителей (например, казахского поэта Олжаса Сулейменова) к фантастическим теориям, согласно которым всё «Слово» написано на смешанном тюркско-славянском языке — но это, конечно, преувеличение. Хотя нет сомнения, что автор «Слова» был неплохо знаком с Половецкой степью, а может быть, знал и язык.

Лексику и фразеологию «Слова» плохо понимали уже переписчик XV–XVI веков и живший в конце XIV или в XV веке автор «Задонщины» — не говоря об издателях 1800 года. Некоторые места «Слова», по-видимому, искажены так, что у них нет однозначной трактовки, — это знаменитые «тёмные места»: например, «дебрь кисаню», «стрикусы» или «въстазби». А автор или переписчик «Задонщины» не понял выражение «за шеломянем» («за холмом», «за высоким берегом реки») и вместо «о Русская земле, уже за шеломянем еси!» написал «Руская земля, топервое [т.е. «теперь»] еси как за царем за Соломоном побывала». Что бы это ни значило.

С кем и с чем сравнивает автор героев и события?

В «Слове» мощный образный план: сравнения и метафоры пронизывают текст. Телеги сравниваются с лебедями, Боян — сизый орёл, его пальцы — соколы, струны — лебеди. Половцы — вороны и пардусы (гепарды; в Средние века приручённых гепардов использовали для королевских и княжеских охот в разных регионах Европы, есть они и на фресках в Софии Киевской), их хан Гзак — волк, княгиня Ярославна превращается в зегзицу (обычно это слово понимают как «кукушка», но есть и другие трактовки). Наиболее разработаны два развёрнутых образа князей-оборотней: Всеслав предстаёт как волк и «лютый зверь», а Игорь во время своего бегства последовательно превращается в утку-гоголя, горностая, волка и сокола. Вообще князья сравниваются с соколами неоднократно, а брат Игоря Всеволод получает постоянный эпитет «буй (храбрый) тур». При этом князья предстают ещё и как солнца, месяцы, лучники, далеко шлющие свои стрелы. Битва осмысляется как гроза, кровавый пир или же страшная картина посева (земля сеется костями, поливается кровью, растёт усобицами), а затем и уборки урожая («на Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла»). Глубокий мифологический смысл имеют зловещий символический сон Святослава, сцены гибели молодых князей (их губят реки, они ложатся на зелёное покрывало или роняют «жемчужную душу через золотое ожерелье»), тройной плач Ярославны, обращённый к трём стихиям.

При помощи гиперболических картин человек вписывается в мифологический ландшафт: пленный Кобяк, «вырванный» из Лукоморья, летит в Киев и падает, Всеслав опирается на колдовство, как на волшебный шест, и «прыгает» от Полоцка до того же Киева, Ярослав Осмомысл подпирает горы, Игорь мыслью мерит поля.

Кто правит миром «Слова»: Бог или боги?

Пантеон «Слова» необычен для славянского средневекового текста. Автор вводит целый ряд языческих божеств, выстраивая связанные с ними генеалогии и функции: народ — «внук Даждьбога» [5], певец Боян — «внук Велеса» [6], ветры «внуки Стрибога» [7], оборотень состязается в беге с богом Хорсом [8], Див (то есть древнейшее индоевропейское божество) угрожает Степи; возможно, сюда же относятся такие не совсем ясные фигуры, как Троян, Карна или Желя. Имена божеств упоминаются без какого-либо осуждения, свойственного христианской назидательной литературе; стоит ли за ними какое-то реальное «двоеверие», или это чисто культурные знаки, пришедшие из фольклора и предшествующей традиции (как в позднеантичной и ренессансной культуре), — не вполне ясно. Сторонники версии о поддельности «Слова» обращают внимание на то, что такая языческая образность отвечала вкусам XVIII века, стремившегося реконструировать «славянский пантеон» и использовать его в аллегорических целях, подобно тому как европейские писатели Возрождения и Нового времени упоминали Юпитера и Марса. Однако в «Слове» нет никаких «кабинетных» псевдобожеств, придуманных учёными-мифологами в XVIII веке, вроде бога любви Леля или богини весны Зимцерлы, и весь пантеон лингвистически и исторически достоверен. Например, Див; такого имени в древнерусских источниках нет, но зато оно точно этимологически соответствует латинскому deus и индоиранским названиям божеств, так что просто выдумать его до открытия исторического языкознания не получилось бы. Что весь этот ряд снят в «Задонщине», неудивительно: её автор Софоний был, скорее всего, священником. И в то же время в финале «Слова» Игорю кажет путь из плена Бог — не Даждьбог и не Стрибог, а христианский Бог; князь едет (очевидно, для благодарственной молитвы) к церкви Богородицы Пирогощей в Киеве, после чего автор хвалит князя и дружину за то, что они боролись за христиан с армиями язычников. Несомненно, этот переход — осознанный художественный приём (до этого непосредственно из христианской образности в «Слове» выступает только «суд Божий» в цитате из «песнотворца» Бояна, если не считать постоянного именования половцев «погаными», то есть язычниками, и упоминания Киевского и Полоцкого Софийских соборов). Едва ли надо предполагать, что финал «Слова» принадлежит другому автору, иначе настроенному идеологически.

[4] Самая древняя дошедшая до наших дней датированная русская летопись. Была создана в 1377 году. Название получила по имени монаха Лаврентия, указанного в качестве автора. В составе летописи — «Повесть временных лет» и другие летописные статьи, доходящие до 1305 года.

[5] Бог солнца в древнерусской языческой мифологии.

[6] «Скотий бог», божество в древнерусском языческом пантеоне. В «Житии Владимира» говорится, что «Волос идол» был повержен во время крещения Руси в 988 году.

[7] Бог ветра в древнерусском языческом пантеоне.

[8] Бог солнца в древнерусской языческой мифологии.

[1] Кирилл Туровский (1130 — ок. 1182) — богослов, писатель. Принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, жил в затворничестве. Благодаря богословским трудам был рукоположён в епископы. Канонизирован Русской православной церковью в лике святителя. — Здесь и далее — прим. ред.

[2] Археография — историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и практику издания письменных источников.

[3] Литературный и исторический памятник. Составная часть Ипатьевского списка, одного из древнейших летописных сводов. Охватывает события с 1118 по 1200 год.

[1] Битва Игоря Святославича с половецкими войсками на реке Каяле. Поражение русских войск. Две миниатюры из Радзивилловской летописи. Ок. XV века. Российская государственная библиотека.

[5] Иван Голиков. Битва с половцами. 1933 год. Палехская роспись. Государственная Третьяковская галерея.

[4] Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 год. Государственная Третьяковская галерея.

[3] Василий Тропинин. Портрет Николая Карамзина. 1818 год. Государственная Третьяковская галерея.

[2] Берестяная грамота с упоминанием посадника Захарии и Андрея Боголюбского. Предположительно 1160–80-е годы. Из открытых источников.

О чём эта книга?

Это автобиография Аввакума Петрова, главной фигуры русского старообрядчества, диссидента и вдохновителя церковного раскола XVII века. Протопоп необычайно живо и подробно по меркам своего времени рассказывает о своей жизни, о гонениях за веру, перенесённых им самим и его сподвижниками, о чудесах, которые совершал сам и которым был свидетелем, бранит патриарха Никона, его церковную реформу и исправленные им по греческому образцу церковные книги, отстаивает двуперстное крестное знамение и другие важные догматы старого обряда. Аввакум пишет свою книгу в продолжение религиозно-политической полемики — и попутно открывает для русской литературы жанр автобиографии, прокладывая дорогу психологизму, юмору и бытописательству.

Когда она написана?

Протопоп Аввакум, лишённый сана и преданный анафеме за раскол, последние 15 лет жизни, вплоть до своей казни 14 апреля 1682 года, провёл в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске вместе с тремя другими важными деятелями раскола. Всё это время протопоп продолжал бороться литературными средствами с церковной реформой патриарха Никона и укреплять дух староверов. В годы заключения он создал своё «Житие» и свыше шестидесяти других сочинений: слов [9], толкований, поучений, челобитных, писем, посланий, бесед, — где обличал «никонианскую ересь» и наставлял в вере своих духовных чад. Написать «Житие» Аввакума «понудил» его духовный отец и соузник по пустозерскому заключению — инок Епифаний, который вносил в рукопись редакторские правки, а через несколько лет после Аввакума написал и своё, гораздо более традиционное по форме житие. «Житие протопопа Аввакума» известно в трёх основных редакциях: первая редакция была написана в 1672–1673 годах, последняя — не позднее 1676 года, вторая — когда-то в промежутке.

Священномученик протопоп Аввакум. Конец XVII — начало XVIII века [6]

Как она написана?

«Житие», написанное нарочито грубым «природным русским языком», нарушает все мыслимые литературные нормы эпохи. Протопоп перемежает церковнославянские цитаты ругательствами, откровенно описывает физиологические отправления, причудливо сочетает разные стилистические пласты: «само царство небесное валится в рот». Необычен и жанр книги: традиционная структура жития предполагала сперва связный и последовательный рассказ о юности святого, затем отдельные эпизоды биографии, по большей части трафаретные (рассказы о чудесах и видениях), иллюстрирующие святость героя и перемежающиеся с поучениями или молитвами, — Аввакум берёт эту структуру за основу, но наполняет её реальными историческими фактами и бытовыми подробностями. Например, обычные для агиографии эпизоды изгнания бесов снабжены подробным описанием «лечебных процедур»: «Я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молебствовал, и маслом мазал»; а ангел, явившийся в тюрьме голодающему протопопу, не просто подкрепляет его силы, а кормит «очень вкусными» щами. Местами автобиография превращается в историю первых лет раскола вообще. А главное, и собственный портрет, и изображения других людей, и окружающий биографический пейзаж у Аввакума приобретают психологический объём и достоверность, необычные для литературы его времени.

Как она была опубликована?

«Житие» активно распространялось в списках и при жизни Аввакума, и после его казни, как и другие его сочинения и письма с наставлениями в жизни и вере, которые он писал из заключения своим духовным детям, но все эти тексты были известны только в среде старообрядцев. Первое печатное издание «Жития» вышло в 1861 году в типографии издателя Дмитрия Кожанчикова в Санкт-Петербурге, подготовил и осуществил его филолог, историк древнерусской «отреченной» (то есть запрещённой церковью) литературы Николай Тихонравов, впоследствии — ректор Московского университета. С тех пор разыскания продолжались. Например, в 1912 году историк Василий Дружинин нашёл в доме одного старообрядца автограф аввакумовской рукописи (за который, по преданию, московская старообрядческая община предлагала учёному 30 000 рублей золотом, но тот не взял, сохранив драгоценную рукопись для науки). Как это часто бывает с допечатными источниками, новые найденные списки порождали новые исследования и принципиально новые публикации. Так, в 1926 году в Париже, в ситуации дефицита русских изданий, Алексей Ремизов отвёл более 70 страниц в журнале «Вёрсты» под публикацию «парижского списка» «Жития», составленного им на основании трёх ранее известных редакций.

Как её приняли?

Почти два столетия после смерти Аввакума его «Житие» распространялось только среди старообрядцев как священный текст. Однако в области светской культуры творчество Аввакума долго оставалась неизвестным, о нём не упоминают ни Тредиаковский, ни Сумароков, ни Ломоносов, ни Пушкин.

Первая публикация «Жития» в середине XIX века была встречена с огромным интересом. Достоевский в «Дневнике писателя» приводит язык Аввакума в пример того «многоразличного, богатого, всестороннего и всеобъемлющего» русского материала, который напрасно презирают, считая «грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль». Лесков вдохновлялся образом Аввакума, работая над «Соборянами», в черновиках протопоп является его герою в видениях, но в окончательном варианте романа Аввакум уже не упоминается, потому что Лесков разочаровался в старообрядчестве. Тургенев не расставался с «Житием» в заграничных поездках, восхищался: «Вот она, живая речь московская!» При этом он, как и многие образованные люди того времени, воспринимал Аввакума как человека невежественного: «Груб и глуп был Аввакум, порол дичь, воображая себя великим богословом, будучи невеждой, а между тем писал таким языком, что каждому писателю следует изучать его». Это не соответствовало действительности: Аввакум был с юности очень начитан, и этим, в частности, объяснялось его необычно раннее рукоположение — уже в 23 года. Справедливее к нему отнёсся позднее Лев Толстой, назвавший Аввакума «превосходным стилистом».

Что было дальше?

Аввакума ценили писатели Серебряного века: о нём писали в стихах и прозе Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Алексей Ремизов. Отдельная, общественно-политическая, линия восприятия фигуры протопопа как олицетворения силы народной пошла ещё от народовольцев. Сочувственно отзывался о нём Чернышевский: «Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьёй крыс пугал в подземелье, человек был, не кисель с размазнёй…» В качестве народного бунтаря Аввакум был позднее «канонизирован» советским литературоведением. Николай Клюев в оде «Ленин» представляет большевистского вождя его последователем, от него ведёт генеалогию русского бунта Максим Горький в «Жизни Клима Самгина».

Позднее Аввакум стал важной символической фигурой для Варлама Шаламова, который писал в стихотворении «Аввакум в Пустозерске»: «Ведь суть не в обрядах, / Не в этом — вражда. / Для Божьего взгляда / Обряд — ерунда». Реальный Аввакум, готовый умереть «за каждый аз», то есть букву старой обрядности, так, конечно, сказать не мог, и попович Шаламов об этом знал. Филолог Юрий Розанов замечает: «…Шаламов пишет об Аввакуме так, как он мог бы писать о себе, конечно, с определённой поправкой на время и подразумевая под «старым обрядом» коммунистическое учение в его первоначальной чистоте» [1] — это был Аввакум не из старообрядческих, не из литературных, а из революционных святцев. В позднесоветские годы фигура Аввакума остаётся для писателей одним из ранних образов революционера (можно, например, вспомнить повесть Юрия Нагибина «Огненный протопоп»). В 1990-е годы Аввакума подняли на щит сторонники евразийства и консервативной революции: идеолог евразийского движения [10] Александр Дугин назвал Аввакума «последним человеком Святой Руси».

Почему Аввакум так грубо нарушает литературные нормы?

«Природный русский язык», то есть просторечие, — важнейший стилистический принцип Аввакума, в своей прозе смешивающего церковнославянизмы и русизмы. Некоторые исследователи полагают, что Аввакум просто не умел писать по-церковнославянски и естественным образом срывался на живую речь. Но, поскольку протопоп учился по церковным книгам и должен был владеть слогом, вероятнее, что это стилистическое решение сознательно и объясняется прагматикой «Жития». Ведь до того, как заключение вынудило его перейти на письменную форму общения с духовными чадами, Аввакум возрождал жанр проповеди, с амвона обращался с увещеванием к толпе на понятном ей языке. Потеряв такую возможность, он продолжил делать то же самое на письме.

Икона «Богородские староверы» (священномученик протопоп Аввакум, священномученик Павел епископ Коломенский, священномученик диакон Феодор, преподобномученик инок Епифаний и священномученик иерей Лазарь). XIX век [7]

Кроме того, отстаивая «природный русский язык», Аввакум тем самым отстаивал национальную культуру и древнее русское благочестие перед лицом западных культурных влияний — от нового силлабического стихотворства до барочной проповеди, которые в XVII веке всё активнее стали просачиваться на Русь. Аввакум понимал, что просто осудить их недостаточно: нужно предложить альтернативу. Борясь с обаянием новой литературы, он стал новатором сам и в пику новым заимствованным жанрам обновил старый, канонический.

Хронология

Насколько правдиво в «Житии» изображены исторические события?

Общая канва событий изложена верно, хотя протопоп не указывает точных дат (однако исследователям, например Пьеру Паскалю, удалось восстановить хронологию его жизни очень подробно). С частностями дело, конечно, обстоит сложнее. Если его дару исцелять бесноватых можно найти рациональное объяснение с точки зрения современной психологии (скажем, по аналогии с широко распространённой в XIX веке и практически исчезнувшей в наши дни истерией, которую Жан Мартен Шарко лечил гипнозом), то многочисленные чудеса, которые протопоп творил сам и которым был свидетелем, каждому читателю остаётся трактовать на своё усмотрение. Иногда он сам оставляет читателю место для сомнения. Скажем, когда патриарх Никон в первый раз за ослушание посадил его у себя на дворе на цепь, а затем бросил на три дня в тёмную каморку в Андроньевском монастыре без хлеба и воды, куда никто к нему не приходил («токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно»), на третий день оголодавшему протопопу явился «не вем — человек, не вем — ангел», который сотворил молитву и дал узнику хлеба и щей (очень вкусных, как свидетельствует автор «Жития»), а после исчез, хотя двери не отворялись. Как это возможно, если это был человек, — дивится протопоп; а если ангел — тогда, конечно, ничего странного: ему «везде не загорожено».

Спасо-Андроников монастырь. Фотография 1882 года.

Место первого заточения протопопа [8]

Многие рассказы Аввакума проверяются свидетельствами очевидцев: например, воспоминания Аввакума о том, как его мучил в Даурской земле воевода Пашков (72 удара кнутом, пощёчины, вырывание волос, кандалы), почти во всём, кроме оценки, совпадают с официальным донесением этого самого воеводы, где тот просит избавить его от неудобного ссыльного, который мутит стрельцов. Помимо «Жития», Аввакум написал своим духовным чадам множество писем, которые также позволяют установить последовательность событий.

В чём вообще была суть конфликта между староверами и никонианами?

Патриарх Никон затеял церковную реформу, чтобы объединиться с единоверцами — восточными православными церквями — перед лицом католической угрозы. Реформа, однако, расколола Русскую православную церковь.

Русские священные книги и обряды пришли из греческой церкви ещё в пору принятия Русью христианства, и с тех пор русская церковь существовала обособленно, причём с течением веков возникло множество разночтений в текстах в результате ошибок переписчиков. Кроме того, русские епархии были разобщены между собой. После объединения Московского государства возникла необходимость унифицировать церковную жизнь. Стоглавый собор 1551 года закрепил сложившуюся на Руси церковную практику.

Тем временем в греческой церкви тексты и обряды претерпели значительные изменения. На Руси они усвоены не были — среди прочего потому, что греческая церковь со времени падения Константинополя (1453) находилась под государственной властью магометан и была тем самым скомпрометирована. Но в середине XVII века Россия оказывается перед необходимостью сближения с остальным православным миром, чтобы противостоять католической церкви и вообще западноевропейскому влиянию. В 1654 году с Россией воссоединилась Левобережная Украина, чья церковь, находившаяся под властью константинопольского патриарха, к тому времени уже провела реформу: она вслед за греческой церковью сменила двоеперстие на троеперстие, а написание «Исус» на «Иисус». Были внесены и другие обрядовые изменения.

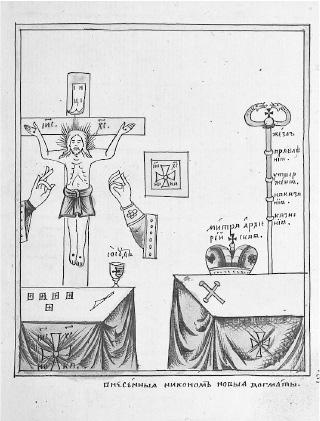

Взойдя на патриарший престол, Никон начал энергично внедрять новые порядки, чем вызвал возмущение многих священнослужителей, в том числе бывших своих товарищей по «Кружку ревнителей благочестия» — Ивана Неронова (настоятеля московской церкви Казанской Богородицы в Москве) и протопопа Аввакума. Реформа, начатая как кампания по обновлению духовной жизни и утверждению благочестия, приняла новый оборот. Из Киева были призваны учёные монахи, отрицавшие весь старорусский чин и обряд как невежественные — и тем самым посягавшие на авторитет русских святых. За образец взяли современные греческие богослужебные книги, отпечатанные в Венеции (католическом городе, что само по себе вызывало подозрения). Исправленные книги множили на Московском печатном дворе и рассылали по всем епархиям со строгим наказом служить впредь только по ним. Это вызывало протест не только потому, что обрядовые изменения воспринимались как ересь, но и потому, что малограмотным священникам было сложно переучиваться.

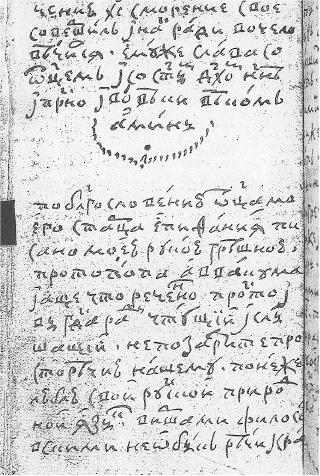

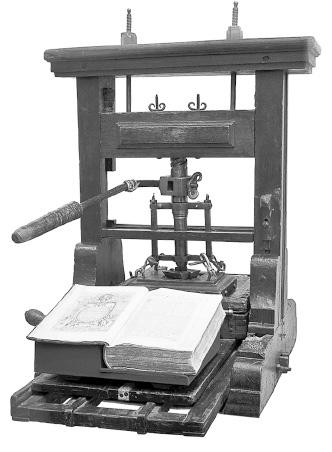

Автограф Аввакума (Пустозерский сборник). 1675 год [9]

В 1666–1667 годах состоялся Большой Московский собор, на котором были преданы анафеме древние богослужебные чины и все их сторонники, получившие название старообрядцев, — так начался раскол Русской церкви. Апогеем сопротивления никонианской реформе стало так называемое Соловецкое сидение с 1668 по 1676 год, когда мятежный Соловецкий монастырь был наконец взят стрельцами. После этого протест со стороны старообрядцев выражался уже в форме мученичества — массовых самосожжений.

Хотя более рациональный подход к священным текстам, богослужению и самой вере был вызван конкуренцией с латинским миром, он парадоксальным образом означал движение в сторону секуляризации культуры, в сторону Запада. Всё это было неприемлемо для раскольников, веривших, что Московское государство призвано освободить Константинополь и стать Царством Божиим на земле (Москва — Третий Рим, «а четвёртому не бывать»). Хотя на Востоке было ещё четыре православных патриарха, они находились под властью магометан — православный царь был только в Москве. Именно царя всю жизнь пытается переубедить Аввакум, не оставляя этих попыток и в своём «Житии»: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Как получилось, что Аввакума казнили по политическому обвинению?

После завершения «Жития» Аввакум провёл в заключении ещё шесть лет, всё это время не прекращая своей пасторской деятельности. В 1675 году уморили в тюрьме голодом сподвижницу Аввакума — боярыню Морозову, в 1676-м, когда было завершено «Житие», в результате долгой осады было окончательно подавлено Соловецкое восстание [11], главная надежда раскола. К этому времени скончался главный заступник Аввакума — царь Алексей Михайлович, что староверы восприняли как воздаяние царю за грехи. Молодому царю Фёдору Алексеевичу Аввакум написал челобитную, призывая его не следовать примеру покойного отца (который, как прозрачно намекнул протопоп, горит в адском пламени за свои ошибки), а восстановить истинную веру. Это, конечно, вызвало у царя большое раздражение.

Тем временем сочинения Аввакума и его пустозерских сподвижников продолжали, несмотря на строгие запреты, переписываться и рассылаться «верным» — крамольные тексты можно было даже купить из-под полы в Москве в книжных рядах на Красной площади. А 6 января 1681 года, в праздник Богоявления Господня, пока царь и высшее духовенство совершали торжественный крестный ход из Кремля на Москву-реку, староверы устроили настоящий бунт: ритуально осквернили Успенский и Архангельский соборы, вымазали гробницу Алексея Михайловича дёгтем, как ворота гулящей девки, с колокольни Ивана Великого метали в толпу свитки с политическими карикатурами и «хульными надписями» на царя и церковные власти во главе с патриархом. Оригиналы изготовил на бересте сам протопоп Аввакум.

Это было уже прямо политическое дело. Собор 1682 года передал вопрос старообрядчества в руки светских властей. После непродолжительного расследования в отношении Аввакума и других пустозерских узников в Пустозерск был направлен приказ о казни бывшего протопопа Аввакума, монаха Епифания, бывшего священника Лазаря и бывшего дьякона Фёдора. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года Аввакума и его соузников сожгли на площади в срубе.

С тех самых пор Аввакум почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник. Официально он был канонизирован старообрядцами Белокриницкого согласия [12] на Освящённом соборе в 1917 году.

В чём жанровое новаторство «Жития»?

Жанр, названный словом «житие», по умолчанию подразумевает биографию святого, то есть человека, кроме всего прочего, уже умершего и канонизированного. Аввакум сделал вещь для своего времени невозможную, написав собственное «Житие», то есть, во-первых, фактически объявив себя святым и, во-вторых, положив начало жанру автобиографии (а возможно, и психологической прозе вообще) в русской литературе.

Нельзя сказать, что житийный канон был абсолютно неизменен: исследователи выделяют, например, такие разновидности, как жития-новеллы (которые группировались в патериках) и жития-повести. Тем не менее житие как жанр предполагает наличие определённых конструктивных элементов, и Аввакум имел их в виду, сочиняя собственное.

Его текст начинается с традиционного вступления, где обоснован сам факт создания жития. Этот канонический приём получил особенное значение в аввакумовской версии «жития мученика», которое, разумеется, не заканчивалось его смертью (хотя Аввакум действительно окончил жизнь в огне через несколько лет после завершения текста). Описание собственной жизни и вообще внимание к собственной персоне было глубоко нехарактерно для православного сознания того времени: это воспринималось как гордыня, греховное самовосхваление. Поэтому Аввакуму приходится оправдываться двояко: во-первых, текст продиктован необходимостью отстоять истинную веру, поведать о страданиях мучеников, во-вторых, за перо Аввакум взялся по побуждению своего духовника.

Традиционный для жития рассказ о юных годах Аввакума, о матери-молитвеннице, о чудесах, которые он совершал и которым был свидетелем, призван подтвердить его статус святого. Французский славист Пьер Паскаль отметил поразительный эгоцентризм аввакумовского жития и новый для русской литературы «психологизм», с которым Аввакум подробно и ярко описывает душевные переживания — и собственные, и чужие. Композиционно и стилистически внутренний монолог Аввакума восходит к молитве — каноническому элементу жития, но наполняется реальными переживаниями автора, благодаря чему возникает невиданный до тех пор в русской литературе самоанализ.

Чем необычен язык «Жития»?

Аввакум в первых же строках заявляет: «люблю свой природный русский язык» — и в тексте неоднократно характеризует свой слог как «просторечие», «вякание», «воркотню». На письме он передаёт строй устной речи, даже фонетически воспроизводя особенности своего нижегородского произношения. Протопоп был высокообразованным человеком, и просторечие — его сознательный, идеологический авторский выбор. В пику «книжникам и фарисеям», носителям ненавистной греческой учёности, протопоп прикидывается человеком невежественным («ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства [13] неискусен»), зато искренним. Он остроумно оправдывает собственную позицию и право писать о себе, уподобляя себя как автора нищему, который собирает подаяние и кормит семью: «У богатова человека, царя Христа, из евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, и с полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтеся, не мрите с голоду! Я опять побреду збирать по окошкам…» Тем самым он придаёт своему повествованию убедительность: верьте не мне (я человек простой), верьте Отцам Церкви, которых я бесхитростно пересказываю, и Христу, который говорит через меня.

Житие протопопа Аввакума. Копия с рукописи XVII века [10]

Характерно, что в тексте протопоп неоднократно прямо обращается к тому или иному читателю: к старцу Епифанию, к некоему «возлюбленному чаду», которому предназначался дошедший до нас автограф, а также к царю, к никонианам или к самому дьяволу. Это публицистическая полемика в реальном времени. Иногда текст превращается в настоящий диалог: Аввакум задаёт вопрос Епифанию и оставляет чистое место, куда его духовник и редактор вписывает свой ответ, после чего Аввакум продолжает прерванный рассказ.

Смешное житие — это вообще нормально?

Конечно же, нет, особенно если учитывать, что «Житие» повествует о гонениях на веру, наступлении царства Антихриста и объективно тяжёлых и трагических жизненных обстоятельствах. С одной стороны, в этом проявилась индивидуальность Аввакума, который был наделён живым чувством юмора. Однако юмор и в первую очередь самоирония в «Житии» имеют важную прагматику, которую описал Дмитрий Лихачёв: «Одним из главных грехов в русском православии считалась гордыня и в особенности сознание своей праведности, непогрешимости… Поэтому таким любимым чтением в Древней Руси были рассказы о «святых грешниках» в патериках и минеях — о грешниках, раскаявшихся и продолжавших осознавать себя грешниками, или о тех, кто совершал подвиги в полной тайне от других, казался другим и считал самого себя величайшим грешником; типичны в этом отношении житие Марии Египетской, житие Алексея Человека Божия и мн. др.» [2]. К этой же традиции можно отнести, например, лесковского «Очарованного странника». Подвиг святого предполагал сознание собственной бесконечной греховности и даже презрение со стороны окружающих. Объявляя себя святым, Аввакум вынужден прибегать к постоянной самокритике, потому что, с одной стороны, его устами свидетельствует истинная вера, но с другой — как живой человек он должен компенсировать самовозвеличение постоянным самоуничижением.

Богдан Салтанов. Икона «Кийский крест» (слева — святой равноапостольный царь Константин Великий, царь Алексей Михайлович, патриарх Никон; справа — святая равноапостольная царица Елена, царица Мария Ильинична). 1670-е годы [11]

Поэтому он смеётся над собой и над своим подвигом, причём складывается парадоксальная ситуация, когда на одной странице он фактически уподобляет себя Христу или апостолу Павлу, а на другой называет себя «прямым говном». Как пишет Лихачёв, это типичный для Средневековья смех над самим собой — «очистительный, утверждавший бренность и ничтожество всего земного сравнительно с ценностями вечного».

Было у юмора в «Житии» и другое назначение. Ведь Аввакум писал его, чтобы убедить других в истинности старой веры и в том, что следует пострадать за неё. Поэтому «Житие» должно было не пугать, а указывать на ничтожность переносимых мук. Он балагурит, иногда переходя даже на раёшник: «Аще бы не были борцы, не бы даны быша венцы», саркастически отмечая, что теперь, чтобы стяжать мученический венец, далеко в языческие земли ходить не надо: «Стань среди Москвы, прекрестися знамением Спасителя нашего Христа, пятью персты, яко же прияхом от святых отец: вот тебе царство небесное дома родилось!»

Смех, самоумаление, презрение людское тесно связаны с темой юродства. Хотя у Аввакума было другое амплуа, в одном эпизоде он описывает, как юродствовал на судившем его соборе: не отвечая на обличения патриархов, Аввакум отошёл к дверям и «набок повалился», чтобы показать своё презрение, а на упрёки и насмешки, что он вести себя не умеет, ответил цитатой из апостола Павла: «Мы уроди Христа ради! Вы славни, мы же безчестни! Вы силны, мы же немощни!»

Как отмечает Лихачёв, смех был для Аввакума формой сопротивления: раз человечество во власти дьявола и слуги Антихриста уничтожают верных христиан, подлинный мир — только мир вечный, а земной, «кромешный» мир достоин смеха и жалости.

Чем различаются авторские редакции «Жития» и почему важно, что их несколько?

В случае древних текстов, как правило, существует проблема разночтений между разными списками, то есть рукописными экземплярами. Но в случае «Жития» принято выделять к тому же три редакции текста, созданные в разные годы самим Аввакумом (две из них дошли в автографах). Особняком стоит так называемый Прянишниковский список — поздняя (XVIII века) редакция ещё одного, не дошедшего до нас варианта «Жития». Этот вариант, возможно самый ранний, более откровенен и содержит ряд эпизодов из жизни протопопа, которые в других списках отсутствуют.