автордың кітабын онлайн тегін оқу Такая разная любовь

Такая разная любовь

Составители И. А. Маневич, Н. П. Рудакова

Любимые произведения русских классиков

Максим Горький

(Алексей Максимович Пешков)

1868–1936

В. Волков. М. Горький

Как-то Горький сознался: «Я с женщинами был очень несчастлив. Кого любил я, меня не любили». Конечно, писатель слукавил. Не зря ему же принадлежат слова: «Самое умное, чего достиг человек, — это любить женщину».

Жизнь распорядилась так, что его гражданской женой и секретарем была одна из самых знаменитых женщин первой половины XX века, «русская Мата Хари», — Мария Игнатьевна Закревская. Она родилась на Украине в 1891 году, в 1911 году стала графиней Бенкендорф, выйдя замуж за известного российского дипломата. После гибели последнего она стала женой барона Николая фон Будберг-Беннингсгаузена, любовницей британского шпиона Брюса Локхарта. После ареста НКВД она оказалась на работе в редакции «Всемирная литература», и там Корней Чуковский познакомил ее с Максимом Горьким. Писатель был старше авантюристки на четверть века, но, хотя Закревская не расписывалась с ним официально, они прожили в гражданском браке 16 лет.

Сюжет развивался как в настоящей мелодраме. В 1920 году в Россию приехал известный английский писатель Герберт Уэллс и остановился пожить у Горького. Так возник любовный треугольник, который в конце концов разрешился отъездом Марии в Британию.

А в 1968 году, когда отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Горького, Мария Закревская посетила Москву. Ей было почти 80 лет, и мало кто мог узнать в ней одну из самых интригующих фигур истории.

КАК ЕЕ ОБВЕНЧАЛИ

Быль

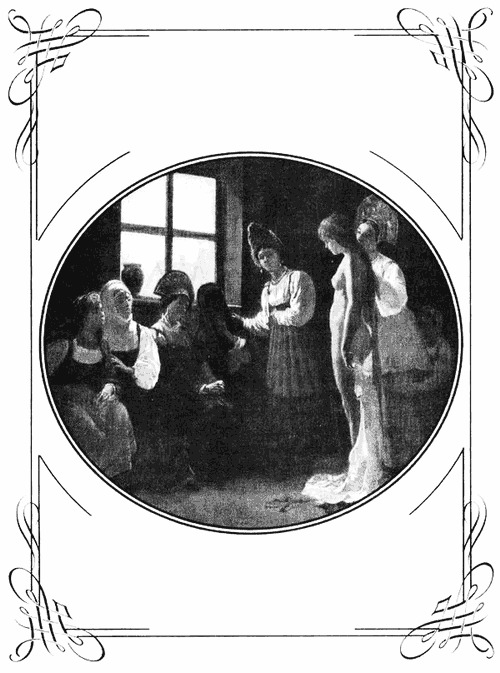

Г. Мясоедов. Смотрины невесты

В старину, бывало, вот что делалось.

Не идет девица замуж — отхлещут ее по щекам, а то плетью «располосуют» — идешь?

Не хочет. Тогда ее еще раз побьют, посадят на хлеб да на воду и ждут ее согласия — идешь?

Не идет. А жених — особенно если он влюблен, стар, урод или обладает еще каким-либо достоинством в этом же духе — настойчиво просит у родителей невесты обвенчать его с ней.

Тогда прибегали к такой дивной мере: раздевали невесту догола и выводили пред лицо жениха за косу.

Это всегда действовало — девушка считала себя опозоренной навек: кто ее, уже «облюбованную» одним мужчиной, теперь замуж-то возьмет?

Но такая мера даже и самыми строгими родителями считалась крайней, и к ней прибегали только тогда, когда уже никакой бой и все пытки не могли сломить энергичного упорства девушки, основанного на чувстве ее отвращения к мужчине, с которым она должна жить всю жизнь в самой тесной близости.

Давненько это бывало и, нужно сказать, далеко не везде бывало, а только, — говорят исследователи нашего быта, — «облюбование» как понудительная мера для упорных родительской воле девиц практиковалось в Олонце, в Устюге Великом и на берегу Белого моря у помор.

Сильная мера. С ужасом представляешь себе нравственное состояние девушки, подвергнутой «облюбованию», и, право, хорошо делается на душе, когда подумаешь, что мы уже прожили то время, когда родители отправляли своих дочерей к венцу пощечинами и плетьми, голодом и позором, когда живого человека порабощали до того, что приказывали ему броситься в объятия мужчины, не возбуждающего у девушки ничего, кроме инстинктивного отвращения.

И вот, повинуясь родительской пощечине, сопровождаемая ею, эта девушка шла на брачное ложе, навстречу поцелуям и ласкам, для нее, быть может, совершенно непонятным и возбуждающим в ней только ужас.

Но ныне — нет! Лучи просвещения по проволокам телеграфов и рельсам железных дорог запали в углы невежества, и теперь, например, Самара уже не та Азия, какой нас считала немного лет тому назад высококультурная Европа.

Нравы смягчены — вы понимаете? — смягчились нравы, и это надо считать за факт. Все мы стали гораздо более культурны и утонченны. Смягчение нравов — это великая вещь, и, например, тот факт, что ныне мы, научившись грамоте, стали сочинять на наших врагов анонимные письма и доносы, вместо того чтобы, по старине, мять врагам бока, — этот факт показывает, что смягчение нравов еще и потому хорошо, что более безопасно и более выгодно, чем старинная грубость, позволявшая нам, встав лицом к лицу с врагом, при желании поколотить его, — рисковать собственными боками.

Вообще ныне не принято употреблять со врагом грубых приемов старины, и известный удар «под сердце» заменен более культурным ударом по сердцу. Равно не принято и мстить открыто, становясь с неприятелем нос к носу; каждый из нас понимает, что излишне осложнять взаимное озлобление созерцанием противных нам физиономий, и потому все мы действуем друг против друга из-за угла, потихоньку и, отбросив в сторону кистени и дубины, уподобляем в дело сплетню и клевету.

Надеюсь, отсюда ясны преимущества смягчения нравов, которому мы подверглись, а также ясно и то, сколь успешно мы шагаем вперед по пути всяческой культурности к самоусовершенствованию.

Да, так вот мы преуспеваем, нравы наши смягчаются, в поступках, видимых людьми, заметно некоторое благообразие, о поступках же невидимых нам заботиться не следует, ибо их никому не видно, кроме нас самих. Ругаемся мы гораздо меньше, потому что научились хорошо оскорблять друга и без употребления бранных слов. О Каине и об Иуде мы, конечно, не забыли, но подражание сим двум примерным авторитетам опять-таки смягчено. Открыто, при свидетелях, мы братий наших не убиваем.

В жизни нашей становится заметно присутствие определенного поведения, ловкой сноровки, и мы, сносясь друг с другом, никогда не выдадим себя и камня у себя за пазухой ближнему нашему научились не показывать.

И вдруг, среди такой аккуратности поведения, на гладкой поверхности смягченных нравов — неизвестно почему — вскакивает странный, гнойный нарыв, от которого так и несет вам в лицо запахом разложившейся старины. Откуда и как являются такие напоминания о прошлом, грубом и азиатски неприглядном? Что это за отрыжка старины?

Кажется, что жизнь хранила где-то глубоко в себе осколок прошлого и вдруг вышвырнула его на поверхность современности к вящему смущению нашему, и мы, представители времени хитрого, приглаженного и припомаженного, люди, не выносящие ничего резкого и вульгарного, — в недоумении стоим пред явлением, с которым, как представляли себе, у нас уже покончено.

А оно, во всей своей прелести, рисуется пред нашими изумленными физиономиями — и вытягиваются наши культурные носы пред этим эхом прошлого.

Недавно в Самаре вскочил такой пузырь, и вот его содержимое, поскольку оно мне известно. В нем есть все, помимо истинной культурности.

На днях один из местных купцов выдал замуж свою дочь.

Обстоятельства, сопровождавшие это обыденное событие, были весьма знаменательны, и они-то именно и придают факту археологический характер.

Перед венцом невеста, — как это и надлежит по ритуалу старины, — была посажена на хлеб и на воду в темную комнату. Сколько времени там она сидела, оплакивая предстоявшую ей участь — жить долгие годы с нелюбимым человеком, неизвестно, но, должно быть, она или немало сидела, или очень уж много плакала. Когда ее сажали в карету, дабы отвезти в церковь, — она еле стояла на ногах, и на вспухшем от слез лице дрожали судороги сдерживаемых рыданий. Она еле держалась на ногах, вся как-то опустившаяся книзу, бессильная и безвольная. У церкви, входя на паперть, она беспомощно оглянулась вокруг, как бы ища себе защиты, — и чуть не упала со ступенек назад. Поддерживаемая сзади шафером, она еле ходила вокруг налоя и на роковой вопрос священника не сказала своего «да», она даже и не кивнула головой в ответ ему, окаменевшая от мук, переживаемых ею. На жениха не действовало страдание рядом с ним: довольный и спокойный, он хладнокровно таскал свою невесту за руку вокруг налоя, и лицо его сияло… как кирпич на солнце. Исайя ликовал. Невеста еле сдерживала рыдания… В церкви было много публики, вся она смотрела на драму с любопытством, и глухой шепот ее наполнял своды вместе с запахом горящего воска и льна. Церемония кончена, и, шатаясь, невеста пошла вон из церкви.

— Какая изму-ученная! — шептали сострадательные люди.

Но что в этом сострадании человеку, уже погибшему! Да, наверное, и не слыхала новобрачная этого шепота за биением своего сердца, проданного в пожизненное владение человеку, чуждому ей, — человеку, который возбуждал в ней только трепет ужаса и отвращение. Вот она вышла из церкви, села в карету и, резким жестом руки сорвав с оси головы венчальный убор, бросила его в ноги новобрачному на пол кареты. Это как бы напугало его, — он отодвинулся в угол, дверца захлопнулась, и снег жалобно заскрипел под колесами экипажа, увозившего так много страдания…

…Через несколько минут новобрачную поздравляли шампанским с законным браком — или с изломанной жизнью?

Впрочем, это было более чем через час, ибо с час после венца она провела в своей комнате одна, запершись на ключ. Это был последний час ее свободы, а за ним уже наступала новая жизнь.

Жизнь вещи, жизнь рабы, обязанной целовать по требованию, а не по желанию, жить до Смёрти или до привычки с человеком, чужим сердцу, и в то же время с человеком, юридически имеющим право на нее.

Вот — факт.

Вот — нелепая драма, человекоубийство, хуже — продолжительное истязание живого и сознательного существа. Чего ради — истязание?

Обвенчали или отпели эту девушку?

«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»

И. Прянишников. Сельский праздник

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидал странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, — топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом емкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту, она, видимо, испугалась, — пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

— Дьявол, — бормотала она. — Не пойду! Проживу без тебя… поживи без меня… краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

— Кто скандалит?

Я сказал ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот — хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я не вылезу.

— Вздую, подлая, — не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: — Это — здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники! Я сама себе начальница… Захочу — купаться буду…

— Я те покупаюсь, — предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик. — Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней — сын безногой…

— Далеко живет?..

— Убить ее надо, — сказал сторож, не ответив мне.

— Отвести бы ее домой, — предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

— Как по-о мор-рю..

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью — отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня.

— Ну — бей, бей! Ничего, — бей… Ах ты, зверь… ах ты, ирод… ну — бей!

Приставив ее к забору, я спросил — где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидал, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

— Ладно, идем, — сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

— Идем, милый, — ворчала она, как будто трезвея. — Я тебя приму… Я те дам утешеньице…

Она привела меня на двор большого двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

— Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

— Мамка, — ты? — спросил во тьме тихий голос.

— Я-а…

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

— А кто же придет к тебе? Я-а, — говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньишко мое, — сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол, — там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами, — личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

— Ее надо раздеть, — сказал я.

— Так раздевай, — отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки — он спросил тихо и деловито:

— Огонь-то — погасить?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной — печатными буквами — надписью:

ОСТОРОЖНО

Т-во Н. Р. и К°

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

— Теперь — гасить лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спросил я глупо и удивленно.

— Сам знаешь, — сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

— Можно посидеть с тобой? — спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

— Она ведь до утра уж не проснется.

— Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

— Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет…

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая все равно…

Теперь я рассмотрел его глаза, — они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз — внимательных и спокойных, — я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

— Вот какие ноги. Обе такие, сроду. Не ходят, не живут, а — так себе…

— А что это в коробочках?

— Зверильница, — ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

— Хочешь — покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди, — не открывай, а то — убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то…

— Ага! Это — паучишка там сидит, подлец! Его зовут — Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий, — Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору, голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

— Она тебя не бьет?

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, — на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже… Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь», — а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня, — бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

— Тезка мне.

— Ну? А ты — какой человек?

— Так себе. Никакой.

— Ну, уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.

— Может быть.

— Уж я вижу! Ты — робкий, тоже.

— Почему — робкий?

— Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

— А почему все-таки робкий?

— Вот — сидишь со мной, значит — боишься ночью-то идти!

— Да ведь уж — светает.

— Ну, и уйдешь.

— Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые, мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

— Зачем?

— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

— Валяй! К нам все ходят…

Вздохнув, он сказал:

— Обманешь.

— Ей-богу — приду!

— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружиться со мной, — ладно?

— Ладно.

— Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?

— Двадцать первый.

— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит… Ты — вор?

— Нет. Почему — вор?

— У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

— Принесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь…

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, — любит мужчинов, шкурена, — просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

— Баварским квасом торгую.

— Ой ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — принесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая жесткая борода — в ней светились белые зубы, — казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое, — эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, — при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй, — заговорил он низким, не ребячьим голосом, — сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, — богатый, а плохо одетый и, говоришь, — не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, — даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там — кто? Юх, — жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт… А — выбегут да улетят? Ну уж…

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне, — ты погляди, курятина, чего он принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, — это он все! Его тоже Ленька зовут…

— Спасибо надо сказать ему, — услышал я сзади себя негромкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, — невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, — ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой, — убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави, — строго предупредил ее сын. — Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил…

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище… Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый…

— Ах ты, утешеньишко мое милое, — сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай, — предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. — Какой… железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, — помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у его все брюхо веревкой нетолстой окручено, — длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезать, у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, — поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали…

— Уж ты у меня хохотать любишь, — сказал мальчик тоном старшего. — А вот самовар бы поставила…

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди…

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот…

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый и скрылась за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей. — Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, — полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. — Работница… как начнет паклю щипать, — хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и все! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит…

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие, — уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. — Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня…

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, — Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними, — сказал Ленька, вздыхая, — прогнали… Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, — ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один черт — добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе, — испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, — листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит…

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он. — А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, — если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них…

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — агромадный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки.

— Вот она — я!

— Ло-овко, — вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. — Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький…

— «Не ругайся»! Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастливая… Слушай-ка, — обратился он ко мне, — это Бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле! — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. — Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, — гуляй, домашние! А — слушай-ка! — Бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, — опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О, — чтоб те… о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, Бога-то — богомазы… ой, смехота моя, чудашка…

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется, — сказал я, — это тебе не обидно!

— Нет, не обидно, — согласился Ленька. — Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она все забывает…

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он — утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы…

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что?

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, нимало не смущаясь. — Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у — какой…

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, — тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить, — предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, — мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

— Вырасту большой, — говорил он, — сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

— Охо-хо, — вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. — Раем видит поле-то, милый! А там — лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

— Врешь, — остановил ее Ленька, нахмурясь. — Спроси-ка его, какое оно, он видел.

— А я — не видала?

— Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

— Наелся, напился, — даже спать захотелось, ей-богу…

— И усни, — посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу, — сказала женщина, толкнув меня коленом.

— Не уходи, — попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, — а то валандаешься зря со всяким… только бьют… А он — добрый…

— Спи, знай, — тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый…

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

— Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе — распутная! А — что ж?

Мне стыдиться некого. К этому же — видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

— Да. Очень!

— Не налюбуюсь. Умница ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барин был, старичок; этот — как их зовут? Конторы у них, — ах ты! Бумаги пишут?

— Нотариус?

— Вот, он самый! Милый был старичок… Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, — только и житья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

— Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы…

— Надобно мне идти, — сказал я.

— Куда? — удивленно спросила она.

— Дело есть.

— Останьтесь!

— Не могу…

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

— А то — останьтесь. Я рожу-то платком прикрою… Хочется мне за сына поблагодарить вас… Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, — так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

— Мамка, — вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись, — ползут! Мамка же… иди-и…

— Приснилось, — сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился, — из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,

Приведут с собой Напасти;

Приведут они Напасти,

Изорвут сердце на части!

Ой беда, ой беда!

Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

СЧАСТЬЕ

Б. Кустодиев. На Волге

«…Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.

Это случилось на прогулке; большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.

Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие, темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково.

Мы шли тихонько, бок о бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезанные косою стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света.

Глубоко вздыхая, девушка говорила:

— Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды. И жарко…

Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:

Эх, зачем ты изменила мне?

Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал, но — вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.

Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и на минуту я растерялся, хотел кричать, звать на помощь, но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитанные герои романов, знакомых мне, — разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа.

Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее, — мне жадно, до огненного удара в голову, захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водою, ибо — по писанию — герои всегда, в подобных случаях, убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа.

А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь, со шляпой, полной воды, — больная стояла прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною.

— Не надо, — сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою…

И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студента и статистик завывали все ту же надоевшую песню:

Ах, зачем ты изменила мне?

— Я не сделал вам больно? — осведомился я, смущенный молчанием девушки.

Она кратко ответила:

— Нет. Вы — не очень ловкий. Все-таки я — разумеется — благодарю вас…

Мне показалось, что она не искренно благодарит.

Я не часто встречал ее, но, после этого случая, встречи наши стали еще реже, — вскоре она и совсем исчезла из города, и уже спустя года четыре я увидел ее на пароходе.

Она ехала из приволжской деревни, где жила на даче, в город к мужу, была беременна, хорошо и удобно одета, — на шее у нее длинная золотая цепь часов и большая брошь, точно орден. Она очень похорошела, пополнела и была похожа на бурдюк густого кавказского вина, которое веселые грузины продают на жарких площадях Тифлиса.

— Вот, — сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое, — вот я и замужем, и все…

Был вечер, на реке блестело отражение зари; пенный след парохода уплывал в синюю даль севера широкой полосою красного кружева.

— У меня уже есть двое ребят, жду третьего, — говорила она гордым тоном мастера, который любит свое дело.

На коленях ее лежали апельсины в желтом бумажном мешке.

— А — сказать вам? — спросила она, ласково улыбаясь темными глазами. — Если б тогда, у стога, — помните, — вы были… смелее… ну — поцеловали бы меня… была бы я вашей женой… Ведь я — нравилась вам? Чудак, помчался за водой… Эх вы!

Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что — по писанию, священному для меня в ту пору, — нужно сначала угостить девицу в обмороке водою, а целовать ее можно только после того, когда она, открыв глаза, воскликнет:

— Ах, — где я?

Она немножко посмеялась, а потом задумчиво сказала:

— Вот в том-то и беда наша, что мы все хотим жить по писанию… Жизнь — шире, умнее книг, сударь мой… жизнь вовсе не похожа на книги… Да…

Достав из мешка оранжевый плод, она внимательно осмотрела его и сморщилась, говоря:

— Негодяй, подложил-таки гнилой…

Неумелым жестом она бросила апельсин за борт, — я видел, как он закружился, исчезая в красной пене.

— Ну, а теперь — как? Все еще живете по писанию, а?

Я промолчал, глядя на песок берега, окрашенный пламенем заката, и дальше — в пустоту рыжевато-золотых лугов.

Опрокинутые лодки валялись на песке, как большие мертвые рыбы. На золоте песка лежали тени печальных ветел. В дали лугов стоят холмами стога сена, и мне вспомнилось ее сравнение:

«Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды…»

Очищая другой апельсин, женщина повторила тоном старшей и как бы наказывая меня:

— Да, была бы я вашей женой…

— Благодарю вас, — сказал я, — благодарю.

Я благодарил ее — искренно».

Ермолай Еразм

(Ермолай Прегрешный)

1500-е — середина XVI века

Оставив все, будем искать в жене доброй души, чтобы найти в ней и любовь… Ищи добрых свойств в девице: скромности, благочестия и набожности, — это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ.

…Прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонравную и послушную, зная, что должно быть одно из двух: или, взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого и отвергнув ее, быть виновным в прелюбодеянии.

Святитель Иоанн Златоуст

Некий юноша спросил у старца:

— Батюшка, найду ли я хорошую девушку, чтобы с утешением жениться?

Старец, улыбаясь, ответил:

— Если все найдут себе хороших девушек, тогда что с остальными будем делать? Солить?

Старец Паисий Святогорец

День святых Петра и Февронии Муромских отмечается 8 июля и традиционно считается счастливым для заключения брака и для любви. С давних времен именно в этот день наши предки праздновали помолвку, готовясь к счастливой семейной жизни. Не случайно с 2008 года эта дата официально выбрана Государственной думой для празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности. И этот праздник настоящей любви нам очень дорог.

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ НОВЫХ МУРОМСКИХ святых ЧУДОТВОРЦЕВ, БЛАГОВЕРНОГО, И ПРЕПОДОБНОГО, И ДОСТОЙНОГО ПОХВАЛЫ КНЯЗЯ ПЕТРА, НАРЕЧЕННОГО ВО ИНОЧЕСТВЕ ДАВИДОМ, И СУПРУГИ ЕГО, БЛАГОВЕРНОЙ, И ПРЕПОДОБНОЙ, И ДОСТОЙНОЙ ПОХВАЛЫ КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ, НАРЕЧЕННОЙ ВО ИНОЧЕСТВЕ ЕФРОСИНИЕЙ

БЛАГОСЛОВИ, ОТЧЕ

К. Маковский. Боярский свадебный пир

I

Есть в Русской земле город, называемый Муромом. Правил в нем когда-то благоверный князь по имени Павел. Дьявол же, искони ненавидящий род человеческий, сделал так, что крылатый змей стал летать к жене того князя на блуд. И волшебством своим перед ней он являлся в образе самого князя. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и рассказала обо всем, что с ней произошло, князю, мужу своему. Злой змей же силой овладел ею.

Князь стал думать, как поступить со змеем, но был в недоумении. И вот говорит жене: «Раздумываю, жена, но не могу придумать, чем одолеть этого злодея? Не знаю, как убить его? Когда станет он говорить с тобой, спроси, обольщая его, вот о чем: ведает ли этот злодей сам, от чего ему смерть должна приключиться? Если узнаешь об этом и нам поведаешь, то освободишься не только в этой жизни от смрадного дыхания и шипения его и всего этого бесстыдства, о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни нелицемерного судью, Христа, тем умилостивишь». Слова мужа своего жена накрепко запечатлела в сердце своем и решила она: «Обязательно сделаю так».

И вот однажды, когда пришел к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к этому злодею с льстивыми речами, говоря о том и о другом, а под конец с почтением, восхваляя его, спрашивает: «Много всего ты знаешь, а знаешь ли про смерть свою — какой она будет и от чего?» Он же, злой обманщик, обманут был простительным обманом верной жены, ибо, пренебрегши тем, что тайну ей открывает, сказал: «Смерть мне суждена от Петрова плеча и от Агрикова меча». Жена же, услыхав эти слова, накрепко запомнила их в сердце своем и, когда этот злодей ушел, поведала князю, мужу своему, о том, что сказал ей змей. Князь же, услыхав это, недоумевал — что значит: смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча?

А у князя был родной брат по имени Петр. Как-то Павел позвал его к себе и стал говорить ему о словах змея, которые тот сказал жене его. Князь же Петр, услыхав от брата своего, что змей назвал того, от чьей руки ему надлежит умереть, его именем, стал думать без колебаний и сомнений, как убить змея. Только одно смущало его — не ведал он ничего об Агриковом мече.

Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам. А за городом стояла в женском монастыре церковь Воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один помолиться. И вот явился ему отрок, говоря: «Княже! Хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» Он же, стремясь исполнить задуманное, ответил: «Да увижу, где он!» Отрок же сказал: «Иди вслед за мной». И показал князю в алтарной стене меж плитами щель, а в ней лежит меч. Тогда благоверный князь Петр взял тот меч, пошел к брату и поведал ему обо всем. И с того дня стал искать подходящего случая, чтобы убить змея.

Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе своей, чтобы отдать поклон им. Раз случилось ему прийти в покои к брату своему, и сразу же от него пошел он к снохе своей в другие покои и увидел, что брат его у нее сидит. И, пойдя от нее назад, встретил он одного из слуг брата своего и сказал ему: «Вышел я от брата моего к снохе моей, а брат мой остался в своих покоях, и я, нигде не задерживаясь, быстро пришел в покои к снохе моей и не понимаю, каким образом брат мой очутился раньше меня в покоях снохи моей?» Тот же человек сказал ему: «Господин, никуда после твоего ухода не выходил твой брат из покоев своих!» Тогда Петр уразумел, что это козни лукавого змея. И пришел он к брату и сказал ему: «Когда это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и, нигде не задерживаясь, пришел в покои к жене твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно удивился, как ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел, нигде не задерживаясь, ты же, не понимаю как, меня опередил и раньше меня здесь оказался?» Павел же ответил: «Никуда я, брат, из покоев этих, после того как ты ушел, не выходил и у жены своей не был». Тогда князь Петр сказал: «Это, брат, козни лукавого змея — тобою мне является, чтобы я не решился убить его, думая, что это ты — мой брат. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи, я же пойду туда биться со змеем, надеюсь, что с божьей помощью будет убит лукавый этот змей».

И, взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покои к снохе своей и увидел змея в образе брата своего, но, твердо уверившись в том, что не брат это его, а коварный змей, ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличье, затрепетал и умер, обрызгав блаженного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной той крови покрылся струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И пытался он у многих врачей во владениях своих найти исцеление, но ни один не вылечил его.

II

Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда — из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей.

Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и никого не увидел. И зашел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище: за ткацким станком сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц.

И сказала девушка: «Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей!» Юноша же, не поняв этих слов, спросил девушку: «Где хозяин этого дома?» На это она ответила: «Отец и мать мои пошли взаймы плакать, брат же мой пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть».

Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки: «Вошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет, и услыхал я из уст твоих какие-то странные речи и не могу уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Про отца же и мать сказала, что они пошли взаймы плакать, про брата же сказала — «сквозь ноги смерти в глаза смотрит». И ни единого слова твоего я не понял!»

Она же сказала ему: «И этого-то понять не можешь! Пришел ты в дом этот, и в горницу мою вошел, и застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя: это — уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок, то, увидя, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом: это — очи дома. А то, что я сказала тебе про отца и мать и про брата, что отец мой и мать пошли взаймы плакать — это пошли они на похороны и там оплакивают покойника. А когда за ними смерть придет, то другие их будут оплакивать: это — плач взаймы. Про брата же тебе так сказала потому, что отец мой и брат — древолазы, в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот ведь с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть».

Говорит ей юноша: «Вижу, девушка, что ты мудра. Назови мне имя свое». Она ответила: «Зовут меня Феврония». И тот юноша сказал ей: «Я слуга муромского князя Петра. Князь же мой тяжело болен, в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своею рукою. В своем княжестве искал он исцеления у многих врачей, но никто не смог вылечить его. Поэтому повелел он сюда себя привезти, так как слыхал, что здесь много врачей. Но мы не знаем ни имен их, ни где они живут, поэтому и расспрашиваем о них». На это она ответила: «Если бы кто-нибудь потребовал твоего князя себе, тот мог бы вылечить его». Юноша же сказал: «Что это ты говоришь — кто может требовать моего князя себе! Если кто вылечит его, того князь богато наградит. Но назови мне имя врача того, кто он и где дом его». Она же ответила: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!»

Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему обо всем, что видел и слышал. Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка.

Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!» И послал к ней, молвив: «Скажите ей — пусть лечит как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»

И принесли князю эту мазь, и велел он истопить баню. Девушку же он захотел испытать в ответах — так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку, и одежду, и платок за то время, пока я в бане буду». Слуга принес Февронии пучок льна и, вручив его ей, передал княжеский наказ. Она же сказала слуге: «Влезь на нашу печь и, сняв поленце, принеси сюда». Он, послушав ее, принес поленце. Тогда она, отмерив пядью, сказала: «Отруби вот это от поленца». Он отрубил. Она говорит ему: «Возьми этот обрубок поленца, пойди и дай своему князю от меня и скажи ему: за то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него». Слуга принес к своему князю обрубок поленца и передал слова девушки. Князь же говорит: «Пойди скажи девушке, что невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит!» Слуга пришел и передал ей слова князя. Девушка же на это ответила: «А это разве возможно — взрослому мужчине из одного пучка льна за то малое время, пока он будет в бане мыться, сделать сорочку, и платье, и платок?» Слуга ушел и передал эти слова князю. Князь же подивился ответу ее.

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди.

III

По прошествии недолгого времени князь Павел скончался. Благоверный же князь Петр после брата своего стал самодержцем в городе своем.

Бояре, по наущению жен своих, не любили княгиню Февронию, потому что стала она княгиней не по происхождению своему, Бог же прославил ее ради доброго ее жития.

Однажды кто-то из прислуживающих ей пришел к благоверному князю Петру и наговорил на нее: «Каждый раз, — говорил он, — окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки, будто голодная!» И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда не испытывал.

Минуло немалое время, и вот однажды пришли к князю бояре его во гневе и говорят: «Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня. Феврония же, взяв богатства, сколько пожелает, пусть уходит куда захочет!» Блаженный же Петр, в обычае которого было ни на что не гневаться, с кротостью ответил: «Скажите об этом Февронии, послушаем, что она скажет».

Неистовые же бояре, потеряв стыд, задумали устроить пир. Стали пировать и вот, когда опьянели, начали вести свои бесстыдные речи, словно псы лающие, отрицая Божий дар святой Февронии исцелять, которым Бог наградил ее и по смерти. И говорят они: «Госпожа княгиня Феврония! Весь город и бояре просят у тебя: дай нам, кого мы у тебя попросим!» Она же в ответ: «Возьмите, кого просите!» Они же, как едиными устами, промолвили: «Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над ними. Взяв сколько тебе нужно богатств, уходи куда пожелаешь!» Тогда она сказала: «Обещала я вам, что, чего ни попросите, — получите. Теперь я вам говорю: обещайте мне дать, кого я попрошу у вас». Они же, злодеи, обрадовались, не зная, что их ждет, и поклялись: «Что ни назовешь, то сразу беспрекословно получишь». Тогда она говорит: «Ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра!» Они же ответили: «Если сам захочет, ни слова тебе не скажем». Враг помутил их разум — каждый подумал, что, если не будет князя Петра, придется ставить другого самодержца: а ведь в душе каждый из бояр надеялся самодержцем стать.

Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божиих заповедей ради царствования в жизни этой, он по Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем Благовествовании вещает. Ведь сказано, что, если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам прелюбодействует. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил: пренебрег княжением своим, чтобы заповеди Божьей не нарушить.

Злочестивые же бояре эти приготовили для них суда на реке — под этим городом протекает река, называемая Окой. И вот поплыли они по реке в судах. В одном судне с Февронией плыл некий человек, жена которого была на этом же судне. И человек этот, искушаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с помыслом. Она же, сразу угадав его дурные мысли, обличила его, сказав ему: «Зачерпни воды из реки сей с этой стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: «Теперь зачерпни воды с другой стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему снова испить. Он выпил.

Тогда она спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?» Он же ответил: «Одинаковая, госпожа, вода».

После этого она промолвила: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв про свою жену, о чужой помышляешь?» И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям.

Когда приспел вечер, пристали они к берегу и начали устраиваться на ночлег. Блаженный же князь Петр задумался: «Что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княженья отказался?» Предивная же Феврония говорит ему: «Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде!»

На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду. И повар его обрубил маленькие деревца, чтобы повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая княгиня Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила их, сказав: «Да будут они утром большими деревьями с ветвями и листвой». Так и было: встали утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой.

И вот когда люди собрались грузить с берега на суда пожитки, то пришли вельможи из города Мурома, говоря: «Господин наш князь! От всех вельмож и от жителей всего города пришли мы к тебе, не оставь нас, сирот твоих, вернись на свое княжение. Ведь много вельмож погибло в городе от меча. Каждый из них хотел властвовать, и в распре друг друга перебили. И все уцелевшие вместе со всем народом молят тебя: господин наш князь, хотя и прогневали и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими, но теперь со всеми домочадцами своими мы рабы ваши и хотим, чтобы были вы, и любим вас, и молим, чтобы не оставили вы нас, рабов своих!»

Блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония возвратились в город свой. И правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления Господние безупречно, молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели божьим богатством. И были они для своего города истинными пастырями, а не как наемниками. А городом своим управляли со справедливостью и кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли.

IV

Когда приспело время благочестивого преставления их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им. И завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу, и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку.

В одно время приняли они монашество и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией.

В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О сестра Ефросиния! Пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу ждать тебя». И в третий раз прислал сказать: «Уже умираю и не могу больше ждать!» Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного святого мантию еще не докончила, а лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божии в двадцать пятый день месяца июня.

После преставления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе, у соборной церкви Пречистой Богородицы, Февронию же похоронить в загородном женском монастыре, у церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста, говоря, что так как они стали иноками, нельзя положить их в один гроб. И сделали им отдельные гробы, в которые положили тела их: тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви Святой Богородицы, а тело святой Февронии, нареченной Ефросинией, положили в ее гроб и поставили в загородной церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым в том же городском соборном храме Пречистой Богородицы. Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви Пречистой Богородицы в общем их гробе, который они велели сделать для себя еще при жизни. Неразумные же люди как при жизни, так и после честного преставления Петра и Февронии пытались разлучить их: опять переложили их в отдельные гробы и снова разъединили. И снова утром оказались святые в едином гробе. И после этого уже не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной церкви Рождества Святой Богородицы, как повелели они сами — в едином гробе, который Бог даровал на просвещение и на спасение города того: припадающие с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеление.

Мы же по силе нашей да воздадим похвалу им.

Радуйся, Петр, ибо дана тебе была от Бога сила убить летающего свирепого змея! Радуйся, Феврония, ибо в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась! Радуйся, Петр, ибо, струпья и язвы нося на теле своем, мужественно все мучения претерпел! Радуйся, Феврония, ибо уже в девичестве владела данным тебе от Бога даром исцелять недуги! Радуйся, прославленный Петр, ибо, ради заповеди Божьей не оставлять супруги своей, добровольно отрекся от власти! Радуйся, дивная Феврония, ибо по твоему благословению за одну ночь маленькие деревца выросли большими, покрытыми ветвями и листьями! Радуйтесь, честные предводители, ибо в княжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь, прожили; за это и Христос осенил вас Своей благодатью, так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы перед владыкой Христом! Радуйтесь, преподобные и преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верой к вам приходит!

Мы же молим вас, о преблаженные супруги, да помолитесь и о нас, с верою чтущих вашу память!

Помяните же и меня, прегрешного, написавшего все то, что я слышал о вас, не ведая — писали о вас другие, сведущие более меня, или нет. Хотя и грешен я, и невежда, но на Божию благодать и на щедроты Его уповая и на ваши молитвы к Христу надеясь, работал я над трудом своим. Желая вам на земле хвалу воздать, настоящей хвалы еще и не коснулся. Хотел вам ради вашего кроткого правления и праведной жизни сплести венки похвальные после преставления вашего, но по-настоящему еще и не коснулся этого. Ибо прославлены и увенчаны вы на небесах истинными нетленными венками общим владыкой всех Христом. Ему же подобает вместе с безначальным его Отцом и с Пресвятым, Благим и Животворящим Духом всякая слава, честь и поклонение ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Александр Иванович Куприн

1870–1939

Если судить поверхностно, то брак Куприна с Марией Львовной Давыдовой можно было назвать счастливым. Но за внешне благополучной жизнью в загородном имении в Даниловском скрывалась отчаянная трагедия. Казалось бы, дело житейское — писатель разлюбил жену. Но водовороту кипевших страстей мог бы позавидовать сюжет иного романа.

В один из моментов то ли опьянения, то ли внезапного помутнения рассудка Куприн чуть не сжег свою жену. На ее платье из легкой ткани писатель бросил горящую спичку. Материя вспыхнула, но Мария Львовна справилась с огнем. Удивительно, что она не стала заявлять в полицию о фактическом покушении своего мужа на ее жизнь.

У Куприных была дочь Лидия, которую воспитывала гувернантка Елизавета Морицевна Гейнрих, девушка тихая и хрупкая. Но вспыхнувшая в сердце Куприна страсть к ней заставила писателя окончательно потерять голову. Улучив мгновение во время званого приема в своем имении, Куприн объяснился гувернантке в любви и сделал предложение. Рассказал он и о случае со спичкой.

К чести Елизаветы Морицевны она ответила отказом, не чувствуя себя вправе разбивать семью, и на следующий день сбежала из имения Куприных. Но писатель все равно развелся с женой и крепко запил. Каждый день он писал письма Елизавете, но, не зная ее адреса, бросал их на пол в гостинице. Судьба распорядилась так, что один из друзей Куприна случайно встретил Елизавету и уговорил ее приехать к писателю. Бывшая гувернантка согласилась с условием, что Куприн станет лечиться от алкоголизма. И в мае 1907 года Куприн и Гейнрих поженились. Были они счастливы или нет — уже совсем другая история, но именно это событие подарило миру лучшие произведения писателя.

ЛЕНОЧКА

И. Браз. Воспоминания

Проездом из Петербурга в Крым полковник Генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну, — в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное — первый признак душевного увядания! — мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, — точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, — а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал — так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью, очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали…

«Да, да, да, это старость, — повторял он про себя и грустно кивал головою. — Старость, старость, старость… Ничего не поделаешь…»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале Страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход.

Только к утру Страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением.

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная — большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочнорозовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!» — звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное — офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поравнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес:

— Простите мою дерзость… но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее… что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива — безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями.

— И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, — ответила она. — Моя фамилия — Львова. Это вам ничего не говорит?

— К сожалению, нет… А моя фамилия — Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось — вот-вот он сейчас ее узнает.

— Возницын? Коля Возницын? — радостно воскликнула она, протягивая ему руку. — Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу… Но нет, нет, вспомните же наконец!.. Вспомните: Москва, Поварская, Борисоглебский переулок — церковный дом… Ну? Вспомните своего товарища по корпусу… Аркашу Юрлова…

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

— Господи… Неужели Леночка?.. Виноват… Елена… Елена…

— Владимировна. Забыли… А вы — Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада…

— Да, — промолвил Возницын чью-то чужую фразу, — мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Милиевна? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей — Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на Пасху и Рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Жемнишек — с ударением на первом слоге — как-то нелепо и неожиданно застрелился.

— Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, — говорила Львова. — У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерицей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем, — она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, — старуха уж… Муж — помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом… и за это слава богу…

— А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то! — вдруг перебил ее Возницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

— Какие глупости. Так… мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею…

— Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? — заметил Возницын с шутливым самодовольством.

— Вот уж ничуть… Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уже лет по семнадцати, тогда, пожалуй… мне немножко было досадно, что вы мне изменили… Вы знаете, это смешно, но у девчонок — тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим… Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете.