автордың кітабын онлайн тегін оқу «Высекаю свои письмена». Заметки и воспоминания о Юрии Лобанцеве

Валерий Капленко

«Высекаю свои письмена»

Заметки и воспоминания о Юрии Лобанцеве

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Валерий Капленко, 2019

Автор, Валерий Капленко, рассказывает о своём знакомстве с поэтом и философом Юрием Лобанцевым и размышляет о его творчестве.

16+

ISBN 978-5-4496-0102-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- «Высекаю свои письмена»

- «…Высекаю свои письмена…» Воспоминания и заметки о Юрии Лобанцеве

- Лобанцев и марксизм

- Лобанцев и музыка

- Лобанцев и перспектива

- Лобанцев как пророк

- Мысль — главный герой?

- Лобанцев и любовь

- Лобанцев и мещанство

- Лобанцев и развитие личности

- Лобанцев и стих

- Лобанцев и оптимизм

- Приложения

- Политический подтекст в стихотворении Юрия Лобанцева «Николай Кузнецов»

- Концептуализация природы в поэзии Бориса Марьева и Юрия Лобанцева

«…Высекаю свои письмена…»

Воспоминания и заметки о Юрии Лобанцеве

Воспоминания и заметки о Юрии Лобанцеве[1]

Чтобы читать стихи Юрия Лобанцева, нужен специальный настрой. Вообразите: открываешь сборник на какой-нибудь поэме и читаешь, как некий персонаж всё рассуждает и рассуждает. Начинается вторая глава — это второй персонаж ему ответствует примерно в том же объеме. Так построена поэма «Сибирский тракт». Первой вещью Лобанцева, которая меня по-настоящему впечатлила как поэтическое произведение, была «Дума Татищева», напечатанная в журнале «Урал». А вникать в его стихи и поэмы мне захотелось только после личного знакомства. К сожалению, никаких записей я тогда не вёл, поэтому ничего похожего на хронологию в моих записках не будет. Да хронология, кажется, и смысла особенного не имеет: природа нам дала Юрия Лобанцева, так сказать, единым куском, монолитом, который в каждой точке равен самому себе.

Идём по тротуару. Юрий Леонидович говорит: «У меня книжка вышла[2]. В кассете». Я уже знал, видел и даже приобрел эту кассету: несколько маленьких книжек, формат 70x90 1/32, в мягкой обложке, завернутые в одну общую суперобложку, подобно набору открыток.

Ну, вышла, и хорошо. Только, говорю, несолидно как-то — в кассете. (Для меня Лобанцев тогда был серьёзным литературным дедушкой, а «кассета» считалась немногим престижнее коллективного сборника, называемого в пишущем народе «братской могилой»). «Да, — отвечает, — несолидно, но если бы этим занимались солидные люди…»

Несолидность заключалась в том, что в литературе многие занимались, как он говорил, «обделыванием своих делишек». К таковым делишкам относилось и печатание «чистой» лирики, не обязывающей читателя ни к какому росту. А всякая трудность таит в себе возможности роста. Трудно поначалу вчитываться, когда ожидаешь получить порцию легкого удовольствия, а получаешь — мысль, «суровую, как формула Декарта». Мысль, развиваясь, движется с неуклонностью поезда, — правда, не с такой скоростью, потому что сама себе прокладывает рельсы. Режиссер Георгий Товстоногов считал, что актёр должен уметь «страстно мыслить» на сцене. Лобанцев тому же обучает читателя своей поэзией. «Уж если мыслить — отчего не всласть?»

А вот насчет «делишек»… Сегодняшняя ситуация заставляет согласиться и с этим. Целая индустрия открыток появилась — с разными поздравительными стишками на все случаи праздников, встреч, юбилеев и т.д., рассчитанная на бездарность потребителя, неспособность что-нибудь своё придумать. Но это всё мелочи по сравнению с шоу-бизнесом, как будто специально нацеленным на привитие слушателю безмозглости («А мы такие загораем!», «муси-пуси», «арам-зам-зам») — и делишки оказались самыми что ни есть прибыльными. Весьма прибыльные делишки господствуют ныне на издательском фронте. А те,

…кто мечтали о власти культуры,

Они и теперь не из той конъюнктуры

(из стихотворения «А Пушкин…»).

Лобанцев и марксизм

В начале 90-х годов Марк Липовецкий небрежно бросил насчёт Лобанцева: «Стихи у него нормальные, но в наше время отстаивать марксистско-ленинскую философию, которая уже никаким авторитетом не пользуется, — это, знаешь…»

О чём наша речь — о поэзии? О философии? О социологии? Речь о поэте — о философе по образованию, о социологе по работе. Речь о поэте-шестидесятнике, который видел смысл поэзии в реальном взаимодействии с жизнью. Он говорил: свежую идею проще всего внедрить через стихотворение или через песню. А насчет его марксизма — разговор особый. Шестидесятники вообще обращались к образам Маркса и Ленина не потому, что хотели угодить брежневским властям. Наоборот, Ленин был символом оппозиции, представителем живой, ищущей творческой мысли. С таким же смыслом Лобанцев создаёт образ разведчика Николая Кузнецова: «псевдо-Зиберт рванёт гранатой/узколобую псевдовласть!» С помощью гранаты «псевдо-Зиберт» оппонирует не только бесчеловечности нацизма (это тоже правильно, но оставалось бы идеологическим штампом), но именно узколобости: «Тупость думает,/будто правит.//Разум ведает, чья возьмет». Ясно, что это не только об оккупированном гитлеровцами Киеве, Львове или Ровно. Замечателен подтекст: тупой политик, хоть какой он свой, ничем не лучше фашиста-оккупанта. При чём же здесь марксизм?

Для Лобанцева это была не застывшая схема, в которой рабочий класс всему голова (схемы могут быть разные: крестьянин всему голова, хлеб всему голова, желудок всему голова; в современной массовой псевдокультуре голова с нижней частью организма вообще поменялись местами). Главное у Маркса — диалектика, преодолевшая гегелевское ограничение — развитие по триаде; диалектика, направленная в бесконечность. Поэтому и «головой» должен стать интеллигент, творческая личность, обладающая максимальным созидательным потенциалом, но поставленная идеологами в положение пролетария и поэтому настроенная революционно, т.е. просто-напросто тоскующая по возможности приносить реальное добро своему народу. За вознаграждение, которое делает творчество плодотворным. И просто возможным.

А теперь посмотрим, какой Лобанцев материалист. В одном разговоре — не помню о ком и о чём — я, недавний студент, сдавший кандидатский минимум по философии, — разумеется, марксистско-ленинской, а какой ещё, тогда, в начале восьмидесятых, — так вот, я говорю: ну, ведь известно же, материя первична… Он посмотрел на меня, как профессор на переучившегося студента, и с расстановкой, как будто внушая элементарную истину, ответил:

— Мы этого не знаем. Мы не можем утверждать, что материя первична, пока мы не вышли в космос. Вот выйдем в космос — тогда узнаем, что первично.

Когда Борис Марьев писал романтические баллады о космическом пришельце, который здесь, на Земле, живёт разведчиком уже не первую тысячу лет и вздыхает по своей любимой, отыскивая глазами «хрустальный шарик в небесах», это и воспринималось как поэзия, романтика, фантастика. А тут — принципиальный рационалист, возражавший в стихах своему оппоненту-обывателю вполне в духе Маркса: «Пока твой ум устраивался в мире,/мой — размышлял, как перестроить мир», — и тоже говорит о космосе, но не с поэтической колокольни, а с какой-то научно-практической. Я и сейчас не понимаю как следует, что подразумевалось под словами «выйдем в космос» — то ли станем жильцами межпланетного пространства, то ли вступим в диалог с внеземным разумом… Чтобы говорить о лобанцевском космизме, нужно изучить его философские труды, которые ещё ждут публикации.[3]

Происшедшее в нашей стране крушение монополии на философскую и политическую правоту показало зыбкость материализма и силу диалектики. Хотя мне и самому странно в разговоре о поэте углубляться в философско-теоретические дебри, деваться просто некуда; если читателю неинтересно, пусть пропустит этот абзац. В самих крушениях, катастрофах, катаклизмах, наверное, не много поэтичного — больше драматического и трагического; но захватывает и потрясает то, что становятся видны какие-то фундаментальные свойства человеческого разума (а может быть, и мироздания), которые кто-то попытался отменить или не заметить. Жил-был традиционный «марксистский» диалектический материализм. И вдруг… диалектика материализм съела. И тогда понятно стало это лобанцевское «не знаем». И теперь странно, что философы не замечали (или нельзя было замечать?) неизбежности такого поворота. Если мир по природе диалектичен, то в каждой вещи борются две противоположности. Одна из них господствует — и эта вещь существует. Но вот всё переворачивается, вторая из противоположностей побеждает и уничтожает первую, на месте которой рождается что-то новое, и перед нами уже принципиально другая вещь, — и так далее. Если в философии (как нас учили) происходит борьба идеализма и материализма и материализм господствует, то диалектика просто не даст ему долго жить: она перевернет ситуацию вверх тормашками. Но измы измами, а нам-то что теперь думать об основе мироздания? Ведь она-то не переворачивается от всех этих манипуляций с понятиями. Может быть, в действительности существует колесо причин и следствий, а каждый философ видит ту часть колеса, где он оказался в силу жизненных обстоятельств? Если ты рос в царской семье, где достаточно пошевелить бровью, и тут же находятся исполнители твоих желаний, — тогда ты будешь думать, что первична идея. Если ты вынужден был горбом добывать хлеб насущный — то всю жизнь будешь отстаивать материализм. А кто оказался между этим крайними точками, те будут исповедовать разные формы дуализма. Словом, любой «изм» — результат близорукости, поэтому дополнять друг друга они могут, а вот бороться и побеждать — это только в масштабах научной или общественной грызни.

Поэма «Оправдание Сальери» — пример художественной реализации диалектического принципа. Она почти вся построена как монолог Сальери — сначала (главы I и II) в диалоге с Моцартом, затем, после его смерти (глава III) — во внутреннем разговоре с самим собой. Одно из ключевых слов поэмы — свобода: именно понятие свободы творчества, его развитие в личности лобанцевского Сальери — вот главная интрига поэмы. Лобанцев исходил из той версии, что Сальери никого не отравлял, о чём говорит эпиграф к третьей главе: «Моцарт… умер естественной смертью в результате хронического заболевания почек — уремии (Из медицинских исследований)».

Если перед нами злодей (а «гений и злодейство — две вещи несовместные», — сказал А. С. Пушкин), то с ним всё ясно. Если же нет — то разговор только начинается.

Лобанцев и музыка

Развитие творчества Сальери, по Лобанцеву, движется от простодушного желания поделиться всяким «случайным звуком, раздавшимся в тиши», как чудом: «Пусть люди знают: дар свободы; — в них!» Это была и свобода от всякого смысла: «…Смыслов суета — / что до неё цветам, влюблённым, птицам…» И вот — неудача, разочарование: «Мне так с людьми хотелось поделиться,/ но оказалось — надо ублажать». И Сальери учится «на всякий смех щекотку подбирать, сводить печаль к проверенному звуку» — и добивается успеха. Но…

…Но вешний звон не шел из головы —

в лукавый труд душе не уместиться.

Новый рывок — в прозрение, к такой музыке, которая ужаснула Моцарта: тому ближе «яростные сны», чем «бесчувственная мысль». Далее Сальери уверится, что до «истинной свободы» дорастает лишь «творец, в борьбе сроднившийся с людьми», — но это уже в финале поэмы, похоронив Моцарта (больше некому было это сделать: «Поклонники к каминам разошлись…»).

Кстати, о финале. Первоначальный вариант (в сборнике «Дело» — том самом, из «кассеты», 1986 г.):

Он мифом жил…

Поверю в новый миф.

Пусть и его отвергнут через годы…

— и далее, о «творце, сроднившемся с людьми». И вариант более поздний (книга «Вещий камень», 1989 г.):

Он к счастью звал… Звучи, прекрасный миф,

что вечно юн! Но умудряют годы:

творец, в борьбе сроднившийся с людьми,

откроет радость истинной свободы!

Первый вариант диалектичнее, не так ли? Второй вариант ставит точку: Сальери выбрал позицию революционера и готов, говоря словами Маяковского, «каплей литься с массами».

Это, конечно, Сальери из поэмы, Сальери не исторический, а лобанцевский, персонаж-аргумент, помогающий доказывать авторскую идею. При этом перед нами всё же не учёный трактат, а художественное произведение: размышления персонажа, его судьба, задетая клеветой толпы, страстно переживаются и самим героем, и автором.

Конечно, созданию поэмы предшествовало изучение биографии Сальери-композитора, особенностей его творчества, вопроса о его «злодействе» (существуют публикации, в которых оно упорно доказывается) … И всё же — как много в этом персонаже навязанного ему автором!

Помню обрывок разговора между Юрием Лобанцевым и моим братом Георгием, преподававшим музыку в школе:

— А вообще зачем, по-вашему, существует музыка?

— А я не знаю, — честно и задумчиво отвечает Лобанцев. Вот тебе и раз! Так глубоко вникнуть в судьбу и мысли композиторов, чтобы суметь художественно их воплощать, — не понимая самого смысла их жизни? Да может ли такое быть?

Но давайте не забывать, что, во-первых, поэт всё-таки талант и способен интуицией постичь то, что ему не близко, даже вопреки рациональному. Во-вторых, Лобанцев и не погружался в подробности музыкального творчества — его волновали идеи, тенденции, те концепции жизни и искусства, которые вдохновляли композиторов: Моцарт — «чудо и мечта», Сальери — неукротимый поиск Истины. И вот — «Певец велик Мятежностью Мечты!» Сальери пришел к тому, за что укорял Моцарта. Приключения творческого духа — вот сюжет поэмы. А уж разворачиваются они на поле музыки или каком-либо другом — это дело второе.

Моё знакомство с Лобанцевым пришлось как раз на период создания этой поэмы. Я видел промежуточные варианты и даже перепечатал один из них на машинке. Впоследствии эта копия затерялась, и найти её я не смог. Но одну подробность запомнил. Глава II. Сальери говорит Моцарту:

Терзал и вас Господствующий Вкус,

но вы, не льстясь

на лёгкий подвиг моды,

нашли в душе

такой простор для муз,

что сумма грёз разбухла до свободы.

Увидев очередной вариант, я удивился, что мощная метафора последней строки заменена чем-то менее выразительным: «что всем примнилось зарево свободы». Вяло, несмотря на повтор «р». Спрашиваю, зачем было так заменять. И узнаю, что редактор ни в какую не соглашается, чтобы какая-то «сумма» — научный термин — могла присутствовать в тексте, посвящённом музыке. Лобанцев когда-то приводил в пример Пушкина: допустим, цензура не пропускает какие-то строки, — значит, нужно написать ещё лучше. На деле иногда происходило наоборот, Лобанцев уступал требованиям редактора, и кто знает, сколько ярких строк утеряно! Позднее, уже по смерти Лобанцева, я узнал, что поэт Юрий Конецкий готовит к изданию сборник стихов Лобанцева и что он, Конецкий, старается восстановить, отыскать наиболее выразительные варианты строк (а часто это варианты первоначальные), и я тогда предложил эту прочно засевшую в моей памяти строчку, которая и заняла своё место в книжке[4].

Мне казалось, что после первой публикации поэмы должна была бы случиться громкая дискуссия, если только не скандал. Ещё бы: Сальери он оправдывает, Моцарта чуть ли не дисквалифицирует, внедряет рационализм в самое иррациональное искусство… На самом деле всё прошло как-то тихо. Я говорю об этом Лобанцеву. Он в ответ: «Так ведь невыгодно привлекать внимание, громко обсуждать такие вопросы». Он и тут был социологом: невыгодно, понятное дело, тем, кто «обделывает делишки».

Есть, однако, нечто такое, чего Лобанцев не учёл, да и не мог учесть, говоря о Моцарте. Рационалистическая позиция опирается на знания, которые считаются научно достоверными. Но вот появляется новое знание, и убедительное рассуждение теряет опору. В 2005 году в газете «Комсомольская правда» появилась научно-популярная заметка о том, что, согласно последним исследованиям, музыка Моцарта благотворно влияет на работу нервной системы и на развитие человеческого интеллекта. Стало быть, действие этой музыки глубже, оно проявляется на нейрофизиологическом уровне, в самых основах того, на что способен человеческий мозг. Хотя при этом поверхностная идея может вызывать недовольство у критика (Сальери с укором говорит Моцарту: «Победа флейт над грубостью трубы — // и сон как явь. Ведь вы волшебник, Моцарт!»). Новое знание порождает следствия: раз есть музыка, «благословляющая» развитие человеческих способностей, то возможна и музыка проклятий, разрушительная для человеческой души. Не к такой ли музыке пришёл Сальери, когда «как будто камни в хрупкое стекло, // летели звуки — / грохот, скрежет, хаос!// Свобода духа яростно и зло // из долгой тьмы рвалась / и чертыхалась» (первоначально было — «отряхалась»). Какой дух рвётся из мрака и чертыхается — это уж известно… В финале Сальери преодолевает и этот этап и передаёт творческую эстафету Бетховену, который в поэме присутствует только намёком — через рифмующееся слово: «духовен». Кое-кто возражал против такого приёма, ведь Бетховен говорил не на русском языке! Думается, что если есть в этом проблема, то пусть о ней думает тот, кто решит переводить поэму на немецкий либо ещё какой-нибудь язык.

Лобанцев и перспектива

Да, стихи для него в большой степени были рупором идей. Формы у него традиционные. Идеи интереснее. Им двигала идея гражданская. «Служить Руси — не в том ли честь?» (строчка из поэмы «Сибирский тракт»). Времена перестройки — то есть социальной и политической неопределённости — открывали перед Россией — тогда ещё Союзом! — не только простор для футурологических фантазий, но и реальные перспективы развития. Некоторые предлагали: «А давайте сделаем как в Китае!» — и тут выяснялось, что не хватает одного — китайцев. В мире, наверное, несчитанное количество всяческих возможностей развития, но кондовая простота мышления говорит: или — или. Или социализм (тогда обязательно тоталитарный), или капитализм (как будто не бывает зачуханного капитализма!). Лобанцев по этому поводу говорил: «Вот считается, что мы [т. е. Россия — В.К.] должны пристроиться к ним в хвост [т.е. к странам капитализма — В.К.] и потихоньку эволюционировать. Но так мы их никогда не догоним, так и будем в хвосте. А мы должны идти по пути интеллектуального перекрытия их достижений» (последняя фраза, ручаюсь, передана слово в слово). Увы, на сегодня ясно: мы пошли другим путём. Пристроились в хвост.

Лобанцев как пророк

«Пророческое» начало наиболее проявлено в поэме «Сибирский тракт». Жандармский ротмистр сопровождает сосланного в Сибирь декабриста. Возок, в котором ехал декабрист, ломается, и ротмистр, вопреки инструкциям, приглашает его в карету: ведь «здесь до нас не доберутся…»

По дороге жандарм рассказывает декабристу о жизни на Урале, о том, что «людишки званья крепостного/ бегут в работники сюда» и, «как мухи, дохнут от чахотки,/ продав себя за рюмку водки,/ за хлеба чёрствого кусок». И жандарм, и декабрист каждый по-своему пытаются предсказывать будущее России. «Пророчества» эти имеют ретроспективный характер, относятся к прошедшим эпохам. Однако вопросы, которые ставит ротмистр, рикошетят и в нынешний день:

Куда идёт святая Русь?

И разве благо для народа —

преображение…

в урода?

Я в это верить не берусь.

Декабрист, в отличие от консервативного жандарма, заглядывает вперёд, угадывая возможные последствия восстания, если бы оно удалось: «Крестьян до нитки обобрав,/ мы всё пустили бы в продажу — /их руки,/ земли/ и пейзажи,/ так укрощающие нрав». И все прелести дикого капитализма, в отличие от учебника истории, перечислены в будущем времени.

…Так будет — знаю я заранее.

Как сквозь Урал —

через страданья

пройти России суждено,

сквозь ложь,

сквозь пальцы подлецов

и сквозь необходимость горя,

чтобы спастись

от грёз и вздора,

от безмятежности глупцов.

В 70-е годы, создавая «Исетские поэмы», Юрий Лобанцев не предполагал ни развала СССР, ни возвращения капитализма, ни, тем паче, «дикости» последнего. Но всё это произошло, и вновь злободневны стали вопросы, заданные ротмистром, и предсказания декабриста.

Мысль — главный герой?

Рационализм рационализму рознь. Очень рациональное решение: спустить по огромной бомбочке на пару городов — и врагов твоих как не бывало. «Тот, кто грабит прохожих на улице, — говорил Лобанцев. — разве он не знает, что поступает нехорошо? Знает. Но то, что он будет иметь в результате, для него важнее того неудобства, что причиняет совесть». Адресую ему вопрос насчет рационализма: разум-де может служить и добру, и злу. Он ответил примерно так: «Тот. кто служит злу. недостаточно разумен. Потому что зло. которое он совершит, всё равно к нему вернётся. Всё-таки разумнее делать добро, чтобы добро к тебе возвращалось».

Один из ведущих литературоведов Екатеринбурга, Н. Л. Лейдерман, советовавший мне написать что-то вроде эссе о Лобанцеве (и только сейчас я это берусь!), предложил такой вопрос для размышления: а может быть, это вовсе и не мысль, а всего лишь о мысли? Иначе говоря, действительно ли тут есть мысль, или одно название? Мне стало интересно, что сам Юрий Леонидович на это скажет. И он сказал: «Сама тема мысли у нас до такой степени в загоне, что об этом стоит говорить». Иначе: даже если и одно название, и то уже полезно.

Насколько высоко Лобанцев ценил мысль, видно из стихотворения «Часовня и тополя, или Случай с философом Кантом».

…Разгулявшаяся земля

поднатужилась,

и высоко

кроны вскинули тополя,

трепеща от хмельного сока.

Тополя закрыли собой шпиль, «что несла к облакам часовня» — и, «внезапный тая подвох, мысль вчерашняя не являлась». И Кант посылает слугу — спилить ветки.

И когда, открывая даль

ветви рухнули наземь глухо —

шпиль,

холодный,

как мысль и сталь,

снова слился с дерзаньем духа!

И ещё не приспел закат,

как, выигрывая сраженье,

взял перо беспощадный Кант

и закончил своё сужденье.

Вот ведь как: живое — пилой срезать, чтобы видна была какая-то железка. Но живое всё-таки не уничтожено — только ветки спилены, особо «хмельные» и «разгулявшиеся». А то, что/ они загораживали, было смыслом, целью, перспективой — такова символика этого сюжета, который весьма прямо стреляет в современность. Приятно, когда вокруг тебя всё зелёное и чирикающее, и не видно из-за этой завесы, как вырубаются основы будущего и земля превращается в захламлённый пустырь. Не пошлет ли сама жизнь слугу с пилой, и не окажешься ли ты той самой веткой, загораживающей смысл?

Между прочим, та же самая мысль способна завести в этический тупик. Так получилось в поэме «Возмездие» — о расстреле царской семьи. «Ну-ка, не тявкать, фрау Алиса!» — это сказано царице теми, кто её вот-вот расстреляет. И автор вовсе не возражает против этой бестактности. «Честные руки в красной грязи…»

К чести автора, он отобразил здесь и то достоинство, с которым решили умереть царские слуги.

Лобанцев и любовь

— Есть такой поэт Владимир Дагуров. Он здесь начинал, талантливо, интересно, потом уехал в Москву и теперь пишет о мадоннах, которые ему снятся, — говорил Лобанцев, разводя руками и давая понять, что не видит в таком творчестве никакой перспективы для поэзии.

В другой раз он рассуждал о том, что в наше время экономические отношения имеют первостепенное значение:

— Ведь даже любят нас в зависимости от того, сколько денег у нас в кармане. Поэтому любовь должна быть скорее всего где-то в сфере обслуживания.

Мне в этой фразе послышался голос обиженного мужчины; не думаю, что это была апология публичных домов, тем более что тогда такой проблемы ещё не было. Фраза действительно выглядит цинично; пересказав её одной знакомой на работе, я услышал: «Какая пошлость!». Такой ответ ободряет: значит, есть ещё женщины в русских селеньях!

В творчестве самого Юрия Лобанцева любовная лирика, хоть и в небольшом объеме, но представлена. «Где ты, ставшая дальней и прошлой?» — грусть об ушедшем и попытки угадать, «С чем теперь не смиряется сердце? Что отныне приходит на ум?» (это о ней) — сменяются мыслями о своём творческом пути:

Восхожу,

выбирающий прочность,

на мосты

над сплетеньем дорог,

что по свету лучами пророчеств

от моих разбегаются ног.

Прочная позиция — не в удобном личном гнездышке, а там, откуда видны все направления жизни. Хотя ты и открыт всем ветрам, но только так становятся возможны пророчества. И —

Лишь порою —

укромною жилкой

вдруг заноет иная судьба,

и забытое

меткой снежинкой

удалого касается лба. («Где ты…»)

Ничто человеческое автору не чуждо, но личные слабости «лишь порою… заноют», а так — знают своё место. И тверже, решительнее звучит тема творчества в другом стихотворении «Ни кручины, ни песни не стою»:

И устало меня не вини ты,

что все там же —

с утра дотемна, —

на суровом, как правда, граните

высекаю свои письмена.

Она звучит как тема смысла жизни. Потому что «…на всех проторённых дорогах / нет ни славы, / ни вещей судьбы».

Впрочем, господи, —

вольному — воля…

Уж не рыцарь ли мчит на коне?

Дожидайся.

А мне — через поле,

по пустынной пока целине.

И здесь разрыв, несовместимость уюта и «сурового гранита» — дороги расходятся в разные стороны. И здесь, как ни странно это для поэта, а точнее, как ни противоречит традиционному решению темы, любовь не помогает творчеству, не вдохновляет, не… Или просто — не встречается на пути? «Просто ты, покружив за мечтою, / забрела отдышаться ко мне». Или вот: «В полуогне — лишь видимость огня» (это из стихотворения «Морозный вечер в дальней слободе…»).

Но зато именно в этих стихах о несложившейся или упрямо не складывающейся личной судьбе — какая поэзия бесприютности, какая пронизанная ветром речь:

У меня

на распутье холодном

ни коня,

ни златого щита,

ни копья, пред которым с поклоном

отворял бы народ ворота. («Ни кручины…»)

Эти строки передают и психологическое состояние, и даже физические ощущения, в отличие от некоторых стихов того же Лобанцева. в которых лишь излагается точка зрения. Вероятно, сама тема любви или даже тема её отсутствия придает стихам живое дыхание, неровное сердцебиение.

Но странная нелюбовь поэта к теме была ещё и трансцендентна, то есть выходила за пределы его личного творчества. Игорь Воротников глубоко им обижен: Лобанцев, будучи руководителем литературного клуба Горной академии, отверг его любовные стихи, сказав: «Калёным железом выжигать буду…» Не качество стихов его не устраивало, а сама по себе тема. По тем же, вероятно, соображениям: погружение в чьи-то личные дрязги не содействует общественному прогрессу.

Знал бы он, каким нападениям, искажениям подвергается теперь само понятие любви. Пример, далековатый от поэзии: партия, назвавшая себя Народной, выпустила газету с рекламой своих принципов и планов. На последней странице — кроссворд. Одна из позиций, требующих отгадки, обозначена: «Любовь». Четыре буквы. Ответ — «секс». Что за такой народ представляет эта партия? Ведь народ, состоящий из пошляков и циников, может считать себя несуществующим: ненадолго его хватит. Есть в русских былинах выражение: «Сотворили они любовь телесную», — и звучит не пошло и цинично, а трепетно и целомудренно. От того, как народ относится к этой теме, зависит, какой народ будет рождаться и подрастать в следующих поколениях — не вымрет ли от СПИДа, не выродится ли, не выльет ли «весь свой мозг на тёлок», как бык из есенинского стихотворения.

И всё же думаю, что дело, наверное, не в теме, а в однобокости её решения, в отсутствии взаимодействия с другими темами, панорамной (а не «спальной» или «внутридушевной») картины жизни.

Лобанцев и мещанство

Новейшие времена в России Юрий Лобанцев «приветствовал» язвительными строками:

Ну что ж — возвещай, всеголосое Некто,

свободу — с низин своего интеллекта.

Замах на кусок — а оставит ли крохи

бездарная буря мещанской эпохи?

А. П. Чехова называют в учебниках литературы борцом с пошлостью. Так же и Лобанцева можно назвать борцом с мещанством. (Мне всё же кажется, что он характеризовал новую эпоху слишком мягко. Стоит выйти в Интернет — и полезут из всех углов всевозможные рекламки и гадкие предложения. Мы въехали в эпоху воинствующей пошлости. Самое меньшее, чем эта пошлость может возразить на любой упрёк, — «А чо такова?»)

Слово «мещане» происходит от польского «място», что значит город. Французское «буржуа» и немецкое «бюргер» от слова «бург» тоже сперва обозначали городских жителей. В русском языке аналогично образовано нейтральное «горожанин», а высокое «гражданин» пришло из старославянского языка. Но понятия «мещанин» и «гражданин» во многом противоположны.

Борис Марьев выразил различие строками:

Есть мерило у сердец:

Потребитель? Иль творец?

Сказано, думаю, не слишком удачно: не «у сердец», а «для сердец» — ведь не они же пользуются «мерилом». Во-вторых, все мы что-то творим и что-то потребляем. А в-третьих, может и творчество быть деструктивным. Но у Марьева встретятся и более определённые суждения:

Враз не выхлестнешь алчность,/ как грыжу,

Эту преданность/ не людям — / вещам…

Ненавижу его, ненавижу

Многоликое сословье мещан!

Вот в чём дело! В книге Андрея Максимова «Интеллигенция и гламур» мещанству-потребительству-обывательству дано новое имя: гламур. Если гламур получает статус господствующей идеологии, всякая подлость становится нормой жизни, поскольку позволяет завладевать всё новыми вещами. Гламур способен потребить всю страну и все страны, так что враг выбран Лобанцевым очень точно.

Та же мысль о мещанине — потребителе стран звучит у Лобанцева по поводу первой мировой войны:

Ещё не очнулся от жирной мечты мещанин —

себя прокормить, зачерпнув чужеземного супа.

Но ведь так под понятие мещан (а теперь — гламурщиков) попадают и Гитлер, и современные заокеанские «ястребы», провоцирующие конфликты по всему миру. Надо сказать, они-то осуществляют свои «жирные мечты» весьма творчески. Но вернёмся к нашей теме (так получается, что не отрываясь от темы военной).

Юрий Лобанцев понимал «творчество» очень широко. Вот одно из его рассуждений: «Немецкий танк „Тигр“ — образец мещанской идеологии. Вот я сижу в этой крепости и стреляю, а мне никто ничего сделать не может. Наш танк „Т-34“, наоборот, рассчитан на творческого человека. Броня у него не такая толстая, зато он быстрый и разворотливый и за счёт этого способен схватку с „Тигром“ выиграть». В связи с этим он вспоминал фильм «Сотворение брони» по сценарию Якова Резника — об изобретателе «Т-34»: «Иван Кошкин был первым человеком, который погиб за Победу ещё до начала войны». В своём рассуждении Лобанцев не отделял творчества от понятия патриотизма и общей направленности на добро (модное современное слово «креативность», кажется, напрочь лишено этической окраски. Таким же образом различаются «терпимость» и «толерантность»).

Альтруизм и эгоизм — вот основа этических различий между творчеством-созиданием и мещанством-потребительством. Эти же признаки входят в лобанцевскую модель развития личности — модель, которую он планировал включить в состав своей диссертации. Научная карьера не задалась, но эта работа дала опору для создания персонажей в поэтическом творчестве.

Лобанцев и развитие личности

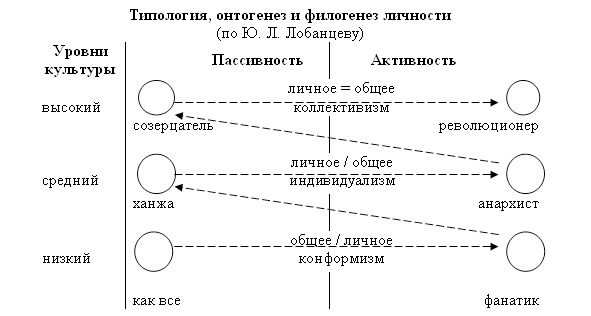

Модель эту Лобанцев представил на графической схеме. В своё время я старательно перерисовал эту схему в свою записную книжку и теперь воспроизвожу здесь.

Путь развития личности здесь довольно ясно читается: этап «как все» проходят, усваивая с младенчества нормы, по которым живут окружающие, а далее на каждом этапе взросления нечто в душе, в чувствах и мыслях человека переворачивается, возрастает уровень культуры, меняется соотношения между общими и личными интересами, меняется степень и характер жизненной активности. Так ли всё происходит в действительности, насколько неизбежен каждый этап — пусть скажут профессиональные психологи.

Название «революционер» для типа, представляющего наивысшую фазу развития личности, ныне представляется не вполне подходящим: как оказалось, революции можно провоцировать, манипулируя людьми вовсе не в их интересах, да и само понятие революционности в социальной сфере дискредитировано, так как революции почти всегда связаны с разрухой и террором, казнями и войнами. Более точный термин — «лидер». Впрочем, и лидеры бывают разные, так что вопрос о термине остаётся открытым.

Мне сейчас представляется важным прокомментировать другое название — «ханжа». Придётся несколько отвлечься от личности самого Юрия Лобанцева, но только для того, чтобы лучше понять, что же он хотел нам сказать.

Дело в том, что понятие ханжества в современном массовом сознании потеряло чёткий смысл. Ни словари ХХ века, ни словари в Интернете не вносят ясности: ханжество, лицемерие, фарисейство — эта троица подаётся как группа синонимов, а в чём их различие — извольте догадаться сами. Однако на схеме Лобанцева обозначен не лицемер и не фарисей, а именно ханжа.

Есть три разных слова, — значит, есть и три разных смысла. Составители нормативных словарей в затруднительных случаях обращались к речи наиболее образованных людей. Так мы и поступим.

Преподаватель литературы в театральном училище, каковое было в Свердловске в 70-е годы, говорила студентам: «Фарисейство — это такая милая смесь ханжества и лицемерия». Если между словами стоит союз «и», значит, есть два разных компонента, есть что с чем смешивать.

Режиссёр ТЮЗа, репетировавший сцену со студентами того же училища, сказал по поводу того, какой именно неприличный внутренний монолог должен идти у одного из персонажей: «А что же мы будем ханжить и делать вид, будто этого нет!»

Заведующая кафедрой в педагогическом вузе, занимавшаяся проблемами культуры речи, дала такую формулировку: «Ханжество — это нежелание замечать того, что нам неприятно». То же самое, что «делать вид, будто этого нет».

Откуда же оно берётся? Представьте себе человека, усвоившего нормы порядочности, готового следовать им и отстаивать их всегда и везде и убеждённого в том, что они в окружающем мире господствуют. Но, взрослея, становясь всё более самостоятельным в понимании жизни, он начинает видеть вокруг массу примеров несоответствия этим нормам. В какой-то момент человек начинает чувствовать своё бессилие перед этой массой, видит острую проблему, которая больно его задевает, и не может ничего сделать для её решения, при том что нет ему никакой поддержки со стороны. Чтобы не сломаться психологически, не впасть в болезнь, не сойти с ума, он «отключает» этот раздражитель, «делает вид, что этого нет». Таким образом, ханжество — это реакция порядочного человека на неразрешимую (его силами) проблему, реакция, диктуемая чувством самосохранения, вольный или невольный самообман. «Борьба с ханжеством» не имеет смысла, это то же, что бороться с развитием личности, с горькими прозрениями, появляющимися на фоне наивных представлений о мире.

Вывернутое наизнанку представление о ханжестве можно видеть, например, в таком разговоре: «А ты почему не пьёшь? Здоровье не позволяет? А то смотри, если ты это из ханжества, можно и в морду получить». Автор этой реплики представляет один из самых опасных видов ханжества — нежелание видеть зло, творимое собственными руками. Впрочем, источник его — агрессивная глупость.

Встречался и такой подход: «ханжа — тот, который других осуждает, а сам тоже хочет». Но, во-первых, мы так и не узнаем, кто чего хочет, пока не увидим поступка. А во-вторых, это как раз не ханжество, это уже лицемерие, то есть сознательный обман, намеренная маскировка своих побуждений — вторая составляющая фарисейства.

Почему же в схеме Лобанцева фигурирует именно «ханжа», а не «лицемер» или «фарисей»?

У астрономов есть красивый термин: «главная последовательность». Это классификация звёзд, находящихся в стабильной фазе своей жизни. Ассоциация весьма отдалённая: у человека-то с его развитием как раз фазы сменяются одна за другой. Вот Лобанцев и вывел главную последовательность таких фаз. Лицемерие и фарисейство, если это не одноразовые отклонения, а постоянные характеристики личности, представляют собой тупиковые варианты развития личности, вроде коллапса звезды с превращением в белый карлик либо чёрную дыру. Такая личность, как говорится у астрономов, «покидает главную последовательность».

Заглавный герой «Оправдания Сальери» на глазах у читателя проходит фазы: «как все» («Как все юнцы, считал я простоту// венцом свободы…»), переживает состояния разочарованного фанатика и ханжи («Мне так с людьми хотелось поделиться!// Но оказалось — надо ублажать») и даже, если можно так выразиться, наивного лицемера («Вся музыка отныне — ремесло.// Пусть простаки творят по вдохновенью!»), но тут оказывается, что «в лукавый труд душе не уместиться», несмотря на успех, этим трудом приносимый (а если вспомнить, сколько сейчас успешных музыкантов, занятых лукавым творчеством!). В поисках новых форм Сальери становится композитором-анархистом, думая, что «принял истину душой» («Сыграл друзьям. Сочли, что я шутник,// и холодно изволили проститься»). И только похоронив Моцарта и услышав за спиной ропот клеветы («Он отравил», — повисло надо мной.// «Из зависти, конечно,/ из чего же?», Сальери приходит к мысли об общественном служении искусства. Однако новые задачи предстоит решать уже другому творцу — Бетховену.

Гораздо более тернистым, трагическим оказывается путь декабриста в поэме «Сибирский тракт». Лобанцев выразил это в блестящей афористической форме:

И мне ли только довелось,

пройдя сквозь муки заточенья,

узнать:

чем искреннее ложь,

тем безутешнее прозренье?

О миг, когда душа раздета,

когда свободен человек

от чести, от авторитетов,

от сладкой лжи библиотек!

Интересно то, что в эпических поэмах Лобанцев порой достигает большей лирической проникновенности, чем в собственно лирических стихотворениях. Интеллектуальные выкладки о путях развития личности обретают эмоциональную плоть и кровь в образах исторических персонажей. К ним, наверное, тоже приложима формула, которую поэт адресовал друзьям:

Не я — они оригинальны,

те, на которых я похож.

Лобанцев и стих

Казалось бы, странный заголовок, ведь, говоря о поэте, мы в первую очередь и говорим о его стихах. Но в основном — о содержании, а в стихах важна и форма, как во всяком искусстве.

Сам автор относился к форме как к чему-то служебному, провозглашая:

Когда стихи даются трудно —

молись, чтоб выпала судьба

им быть как день —

сырой и нудный,

но оживляющий хлеба.

Это, конечно, не означало, что стих должен быть сырым и нудным, но ставило его, так сказать, на место: стих должен делать дело. Но, чтобы производить эффект, влиять на души, стих должен быть хорошо «сделан». Вот и рассмотрим эту сторону поэтического ремесла в творчестве Юрия Лобанцева. Подходящим для этого показалось стихотворение с каламбурным заглавием «Стихи, я и стихия» о выступлении поэта на швейной фабрике во время грозы. Ироническое решение темы «поэт и поэзия», лихой сюжет — соревнование поэта с грозой (в параллель вспомним о разговоре с Солнцем у Маяковского), зримость картин — всё это отвлекает от формы, которая, как минимум, не мешает читателю (а это уже достоинство). А значительный объём текста как раз позволяет «наловить» достаточное количество материала, чтобы судить об особенностях стиха у данного автора. Речь пойдёт о рифме, рифмовке и размере.

Традиционные рифмы — бедные, точные — встречаются у всех, умеющих рифмовать; есть они и у Лобанцева, но говорить о них не интересно.

Неточные рифмы, порождённые «Серебряным веком» русской поэзии, вошли и в арсенал поэтических средств Юрия Лобанцева: скользя–гроза, слыхали–стихами. Корневые рифмы, знакомые читающему населению России по стихам Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, тоже встречаются: гóрода–аккордами, фактора-фабрику, гóрода–горла, лектора–электрика; рифмы-анаграммы: рояль–орал; составные — и классические, типа едва ли–мерцали, и современные, более «раскованные»: задачка–пока что. Есть рифмы совсем уж традиционные: дня–меня, но «замыленность» рифмы с лихвой искупается выразительностью и смыслом, а также соседством составной рифмы:

И приметным едва ли

среди радуги дня

души светом мерцали

тем, что шёл сквозь меня…

Встречается даже вечная рифма-штамп во мгле–на земле, но и это недаром: её контекст — глобальное обобщение, хотя и с интонацией предположения:

Только, может, к поэтам

и чутки на земле

там, где плохо со светом

в оглушительной мгле?

Когда вопрос ставится так серьёзно, тут не до изысканных рифмочек.

Но в этом же тексте попадаются рифмы вовсе уж примитивные, со словечками официально-деловой сферы. По закону, обязывающему форму соответствовать содержанию, и тут отыскивается специальная функция — комическая: это рифмы из разговора с официальным лицом — заведующей, которая раскрывает перед поэтом нелепость сложившейся ситуации: «Посмотрела заведующая// подозрительно.// Сказала мне следующее// приблизительно: <…> Ладно, примут за лектора.// Только в цехе нет света.// Вызывала электрика,//