автордың кітабын онлайн тегін оқу Средняя Азия в Средние века (или Средние века в Средней Азии)

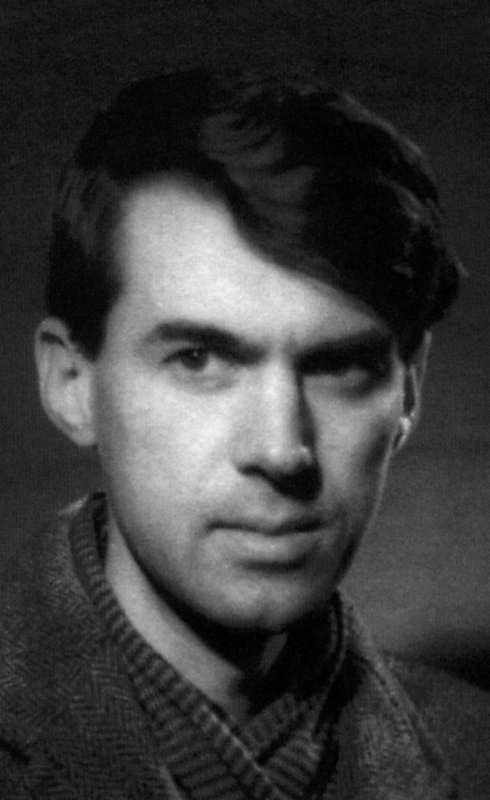

Алма-Ата, 1940 год

Павел Зальцман

Средняя Азия в Средние Века

(или Средние века в Средней Азии)

Ад Маргинем Пресс

Средняя Азия в Средние века

(или Средние века в Средней Азии)

Часть первая

Глава I. ТУРДЭ

Кровь прилила к опущенной голове. В ушах звенит от солнца. Отдых в холоде. К лопаткам прилипает рубашка. Потемневшая река под ногами набегает на песчаные скалы. Младший сын хакана [1], Мыруоли-махрам [2], сидит на корточках, задрав халат. Сухое дно каменной выбоины загажено. Неудобные места для ног. Он переводит глаза, выхватывая то стебель, то камень, оторванные от его цели. Он стремительно думает о мечети. Солнце освещает насквозь зеленую траву, высоко растущую по краю.

Сбивая камешки, пуская их вниз в поток, бьющий из деревянного желоба, Турдэ сходит с медным тазом на голове. Сквозь выцветший румоль [3], в ржавых пятнах от праздничных монет, она оглядывает слева под мечетью пустую площадь, а справа — дорогу к Чирчику [4], огибающую пещеры в скалах. Из неглубоких дыр, как всегда, несет вонью. День не базарный, и всюду пусто. Только в одной на корточках сидит человек, закинув нарядный халат на голову. Его лицо, покрасневшее от натуги, низко опущено и закрыто голубой салля [5]. Внизу его ждет конь, сощипывая молоденькие листья. Уздечкой обкручено деревце, его конец торчит из узла.

На пустом базаре тихо. Только из-за разрушенных стен купальни, из черных дыр между жердей слышен смех и голоса двух женщин. Они говорят, стирая:

Молодая: Не видавши лица, не говори, что красавица.

Старуха: А ноги, а грудь? Все приметы!

Молодая: Все закрыто, ничего нет.

Старуха: Только где он достал денег?

Молодая: Он и не платил, а получил даром.

Старуха: Говоришь, а сама не веришь!

Переходя поток по камням, Турдэ поднимает голову на рыжего коня на той стороне оврага. Ее нога соскользнула и сорвалась в холодную воду. Снявши таз и нагнувшись, она вытаскивает прибитый к камню кебис [6] и ступает на горячий берег. Многодневная грязь наросла на ногах корой. Ее бороздят сухие трещины. Прежде чем поднять таз, Турдэ приоткрывает румоль, чтобы яснее разглядеть высокого коня в богатой сбруе, который тянет морду к потоку и бьет копытом. Человека в темной дыре уже не видно. Он поднялся и зашел за выступ, видно, совершить истинджу [7].

Переступивши глиняные остатки дувала [8], Турдэ входит в купальню, бросает туфли у воды и оглядывается, привыкая к темноте. Кажется, что все звенело на солнце, а здесь холодная тишина. Молодая соседка — Туты, — сидя на корточках, расставив гибкие ноги, прополаскивает детскую рубаху, лениво пуская ее по течению и притягивая к себе обратно.

Сюда принесены плоские камни с самого берега Чирчика, на них раскладывают одежду. Мягкая летняя вода отмывает не хуже речной, и пока водопад над мечетью, пробивая дыры в горе, наполняет бегущую канаву, незачем спускаться к реке.

Обернувшиеся женщины глядят на Турдэ и встают. Они узнают ее по тонкой талии, по приподнятым плечам и узким в щиколотках ногам. Молодая, Туты, шепчет:

— Это она!

Упущенная рубаха поплыла по течению и дрожит, охватив торчащую со дна ветку. Обе с любопытством ожидают, когда вошедшая уберет румоль и откроет лицо.

Турдэ достает со дна таза припасенную глину и, зажав свою рубаху между колен, чувствуя их прикосновение, сбрасывает румоль и приступает к стирке.

Тут старуха, стоявшая на коленях, опираясь обеими руками в землю, подымается, подходит к Турдэ и заговаривает с ней:

— Подожди, не торопись стирать, — говорит она. — Отдохни, только не прислоняйся к камню, а то на спине будут оспинки. Вот, прислонись к столбу, он гладкий.

Она заботливо проводит сухой ладонью по окоренному стволу.

Туты, вернувшись с выловленной рубашкой, бросает ее неотжатой и снизу засматривает Турдэ в лицо, а потом касается мокрыми, блестящими в темноте пальцами ее кос. Та отодвигается, подбирает косы и возвращается к стирке. Туты шепчет старухе на ухо:

— Если у нее тело, как лицо, ей нет цены. А правда, что Илляш не позволяет ей мыться?

— Спроси у нее, — шепчет старуха.

*

Кровь отлила. В глазах потемнело. Мыруоли вытирает рукавом выступивший пот. Поднявшись и осторожно ставя ноги, он выходит на свет, придерживая халат, чтобы не прикоснуться к нечистому месту. Зайдя за камень и оглянувшись, нет ли здесь родника, он наскоро совершает таямим [9], поправляет кушак и спускается к своему коню по мягкому мусору базарной свалки. Солнце обжигает мокрое лицо, ветер сушит кожу. Он стаскивает коня, вытягивающего шею, с пригорка на дорогу и, ведя на недоуздке, поднимается к мечети. Проходя мимо купальни, он слышит женские голоса и останавливается. Он жадно глядит на бегущую воду в физическом нетерпении приступить к молитве. Сейчас в мечети никого нет и можно молиться тайно. Он на секунду прислоняется к гладкому телу талового [10] столба, выступающего из самана [11], и ему кажется, что слова молитвы сложились. Но столб горячий, это отвлекает его, и голоса ему мешают. Он крутит головой, как будто стряхивая все это, и делает шаг, дергая недоуздок, но тут его останавливает неожиданная мысль:

— Теперь я пришел просить. Я открою Коран. Я спрашиваю у Бога. А там говорят. Каждый голос может быть для меня.

Он придвигается к стене и слушает.

Разглядывая в узкой щели от вóрота старого кюйнака [12] голое светлое тело Турдэ, Туты поднимает с земли ее румоль и спрашивает:

— Почему ты его не стираешь? Смотри, какой грязный.

Турдэ, разогнувшись, выкручивает тряпку, напряженно сжимая зубы.

Туты распяливает прозрачную ткань румоля на тонких мокрых пальцах и рассматривает пятна:

— Да, совсем пожелтел, и цветы выгорели, и вышивка.

— У меня другого нет.

— И вышивка не та, что у нас. Ты издалека! У нас — на белых кусках и углы одинаковые по двум сторонам, а вышивают черные стебли, или красные цветы граната, или орехи на ветках.

— Где же это выбрать?

— Ты издалека?

Турдэ молчит.

— Ну, у меня. А хочешь, я подарю тебе новый румоль?

— У меня сейчас ничего нет, чтобы подарить тебе, — говорит Турдэ.

— Ну хорошо, вот что: мне нужны листья для червей, может, у вас во дворе сохранился тут [13]. Позволь мне немного настричь, я сама сотку большой кусок шелка и сошью тебе кюйнак вместо твоего. Он тоже грязный.

Турдэ поднялась, чтобы отойти.

Туты быстро продолжает:

— Не сердись на меня, но твою рубаху и штаны нужно постирать, и тогда новый румоль тебя украсит.

Турдэ молча размышляет. Потом, как будто про себя, говорит:

— Надоело мне все это. Ох как надоело. Ну да, — обращается она к Туты, — как же мне стирать, чтó я надену?

— А мы их повесим на солнце, — говорит Туты, обращаясь к старухе, — правда? Они сейчас и просохнут.

— Конечно, сейчас же, — говорит старуха, — а ты пока купайся.

— Купаться? Нет, купаться я не буду.

— Почему же это?

Турдэ опять размышляет и молчит, накручивая кончик косы на палец.

— Хорошо бы выкупаться, — бормочет она.

Мыруоли за стеной, опираясь рукой о горячую глину, впечатывая саманные обрубки в ладонь, поднимает глаза к провалу, затем опускает голову и опять прислушивается. Сквозь шум воды ему, кажется, слышно, как ломаются складки кюйнака, как он собирается вокруг тонких плеч и сходит с белых рук. Мыруоли пожимает плечами.

— Маловероятно, — шепчет он.

Турдэ, упершись подбородком в ключицу, развязывает узелок на животе, раздергивает сборки и делает шаг к воде, подбирая упавшие штаны и рубаху. Обе женщины перевели дыхание, не отрывая от нее глаз.

— Маловероятно, — повторяет Мыруоли. — Вот справа за плечом, которое близко к глине, только острые обрубки самана, а слева камни русла. Поток до Чирчика и айвон [14] мечети, базар и сады на той стороне. Все открыто и пусто. А кривые улицы ведут вдоль длинных стен к одинаковым дверям, опущенным, как чичвоны [15]. И тут за стеной — дыры закрыты чернотой. Это чужое место. Но то, что за одной из множества прячущих дверей, то, чего я не видел ни в одной урде [16], — это здесь. Это может быть здесь? О, Баха-эд-дин [17]! Помоги!

Мыруоли пронизывает быстрая дрожь неоспоримой правды, которую он даже не замечает. Закинув уздечку за луку, часто убитую серебряными гвоздями, наскоро охвативши недоуздком одну из жердей, хлопнув коня по влажной шее, Мыруоли переступает обломки глины и входит в купальню, стараясь ступать тише. Ноги в мягкой коже удерживают камни, чтобы не сдвинуть, не зашуметь. Прислонившись к столбу входа, он раскрывает глаза.

Турдэ голая. Нагнувшись у воды, к нему спиной, она обернулась на шум и ахнула. Две другие двинулись и остановились. Она спряталась за старуху и глядит. Светлое лицо, черные глаза, зрачки расплылись неподвижно. Застилая пылью влажный холод — тонкой, светлой, в растерянности, — стены притягивают горячие пальцы обоих. Пальцы сошлись на стенах. Все молчат. Обе одетые женщины машут на него руками и медленно приближаются. Не решаясь кричать, они тихо… почти шепчут ему, во всяком случае, ему так кажется:

— Уходи, не смотри! Это чужая жена.

И он уходит.

Ленинград

[7] Истинджа — ритуальное очищение после исполнения естественных надобностей.

[8] Дувал — глинобитная стена, забор из самодельного кирпича (в долинах) или из камня (в горах).

[5] Салля (туркестанское произношение), салла — чалма.

[6] Кебис — туфля, галоша.

[3] Румоль — женский головной платок из прозрачной ткани, закрывающий лицо вместо чичвона (сетки из конского волоса).

[4] Чирчик — правый приток реки Сырдарьи.

[1] Хакан (арабская передача тюрк. каган, то есть хан) — верховный государь монгольской династии (Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии. М., 1917. Т. 3. С. 18), правитель, губернатор. Также титул тюркских государей.

[2] Махрам — придворный (Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина: К истории Таджикистана. Сталинабад; Л., 1941. С. 154).

[16] Урда — крепость, двор, дворец (Беллью Г.У. Кашмир и Кашгар. Дневник английского посольства в Кашгар в 1873–1874 гг. СПб., 1877. С. 223).

[17] Баха-эд-дин (Багауддин) Накшбанди (1318–1389) — основатель суфийского ордена Накшбандия, бухарский святой.

[14] Айвон — балкон, веранда. У узбеков обычно между двумя комнатами одноэтажного дома находится пустое пространство под общей крышей, образующее айвон. Айвоны мечетей обычно огибали здание, располагаясь углом.

[15] Чичвон (тюрк. чачван) — сетка из конского волоса, закрывающая лицо женщины.

[12] Кюйнак — женская рубаха, платье.

[13] Тут — дерево. Листья тутового дерева — основной корм шелковичных червей. Ягоды тута — шелковица — бывают белые, более сладкие, и черные, кисловатые. Шелковицу сушат для пищи. См. дневниковую запись Павла Зальцмана от 18 апреля 1939 года: «Столпились горы над плоскими полосатыми полями с тутами, торчащими как кактусы по межам, вытягивая во все стороны из черного кулечка свои когти…» (Зальцман П. Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925–1955. М., 2017. С. 168).

[10] Тал (устаревш.) — ива, верба.

[11] Саман — мелкорубленая солома; замешивалась в глину, чтобы та не трескалась. Также — кирпич-сырец из глины, смешанной с такой соломой.

[9] Таямим, или таяммум (араб.), в исламе — очищение песком или специальным камнем, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой.

Глава II. МЫРУОЛИ

Лежа на резных столбах, над айвоном пересекаются балки. Трещины опутывают их, как удар плетки.

Не их ударила плетка, а меня. Жалко, следа не видно. А украсил бы меня след?

Значит, Он есть? Это уже все? Так быстро? Схватись хоть за эти балки, так как ничего другого под рукой нет. Они густо разрисованы яркими цветами и листьями. Между ними проложены тонкие таловые жерди. Потолок айвона. Много ли здесь еще найдешь? Я сюда торопился. Много вез и еще по дороге подбирал. Жадность была большая. А что осталось? Я, кажется, растерял. Я пришел сюда молиться. Молитвы, как столбы, подпирают чужие спины, мне не к чему прислониться. Я ничего не найду в этом потолке и за ним. Может, лучше лечь на землю? Так будет ничего не видно. Я ощупаю пол, это глиняный крепкий пол, за которым никак ничего не может быть. Куда бы я ни положил руку, на ее теле чужие пальцы.

Мыруоли так громко и неожиданно для самого себя взвывает, что сперва даже не понимает, кто это.

— Чего мне теперь просить! Я не прошу ее отнять и дать, я прошу ее родить. Но так не бывает!

Он встает и, спотыкаясь, всходит по ступенькам на айвон, раскачиваясь и плохо видя. Его целью была мечеть, и первая мысль довела его до этой цели. Теперь она затоптана, и он поворачивает к купальне. Оставив удивленного коня свободным, со сбитой вниз уздечкой, он вглядывается беспокойно в свою пустоту, ожидая изменений, хотя какие еще могут быть? Что еще может быть сверх этого. И все-таки его глаза очищаются страхом. Он понимает, чтó его беспокоит. Все, что слышано, — ничто, все, что сказано, — ничто, этого просто нет. Только бы ее не упустить, только бы не потерять. Надо туда. Она за стенами. Она та же. Я ее видел. Почти невозможно представить, что могу опять увидеть. Но уже не так близко, не такой близкой.

На ходу он жестоко бьет свою руку о какой-то вылезший из стены столб, неразумно проклиная: я не знал, кого там увижу. Но ты же просил! Расставил руки для самой тяжелой радости. Ну вот, несешь. Но, может быть, она изменилась? Может, мне показалось?

В это время три женщины выходят из купальни и быстро поднимаются в гору, неся на головах тазы. Старуха идет быстрей других, спина у нее не сгорблена, грудь выгнута вперед, а зад торчит. И ноги мелко перебирают. Они сворачивают с базара в первую улицу и исчезают.

Мыруоли прыгает назад и кидается в седло. Бессознательно он откидывается на спуске, копыта сбивают камни. Неожиданно пущенный конь приседает. Мыруоли бросает его у подъема, сообразив, что доберется быстрее. Вдруг он остановился и оглянулся. Купальня, скрытая деревьями, уже не видна. Его пронизывает догадка, что она осталась там.

Я не помню, кто там был еще, сколько было женщин? Она там одна! Она может уйти! И тогда я ее потеряю! Я сейчас ее увижу.

Он взбегает обратно и входит медленно, так как время растянулось. Он спотыкается о глиняные обломки. Здесь страшно тихо. Он кидается назад, ударившись плечом о столб входа, и бежит обратно. Подошвы соскальзывают, скрежеща песчинками на крутом склоне по пустой улице. За поворотом ему кажется: в конце, за тутами, три женщины разделились и разошлись. Когда он добежал туда, их не видно. Он сворачивает вправо и бросается дальше.

Туты быстро идет, касаясь краями узких штанов высоких стеблей травы по бокам тропинки, пересекающей поляну, — к своему двору. Мыруоли догоняет ее у самого дувала, у двери. Она, обернувшись, ждет, разглядывая его сквозь румоль. Он говорит:

— Кто это?

— Ее зовут Турдэ, а ее муж Илляш.

— Где она живет?

— Вот где, — Туты указывает на соседний дувал.

Пока Мыруоли оглядывается, она срывает железный язык с петли и, бросив его качаться на цепочке, быстро ступает за порог. Тяжелая дверь на деревянных осях в широких гнездах не попадает сразу в коробку и со скрипом вбивается еще раз. Оттуда стукнул деревянный засов. Мыруоли уходит.

Качаясь на острых каблуках (стороной он это ощущает: нагретый солнцем шиповник тоже здесь, он хорошо пахнет), Мыруоли видит складки кюйнака, именно те складки, которых он не видел, а которые были, когда она раздевалась за стеной, а он стоял на солнце у провала. А что он видел? Вдруг она явилась целой, светлая в темноте. Как черный колодец в песке. Тут Мыруоли начинает проклинать день, как полагается по ритуалу, — семижды, всеми силами святого числа.

Для другого! Сейчас ее нет! Тогда была! Когда она так стояла — и руки, и ноги, и движения губ, отделенные от всего, совершенно отделенные, не смешиваясь, существовали одни, — можно было подумать, что это самое начало и так до самого конца. А теперь все отнято. Я широко расставил руки, чтобы нести, но из моих рук все взято, как из разбитого двора. Здесь побывали воры. По дороге рассыпано зерно, разлито черное масло и урюк [18] затоптан в грязь. Костры жгли. Ели. И я прошу кусок. Вижу, наверное, больше, чем можно взять. Я откажусь от нее. Плюю на это. Огрызки я затопчу. Урюк топтали. А теперь, когда всюду пусто, когда они все убрались, только оглядываешься и не знаешь, в кого метнуть рукой.

Он себя уверяет — такая мне не нужна, а видит вот что: но я и не за ней шел. А есть не она, а та, кого я искал. Краденая вещь, дорогой подарок. Уж это-то наверняка. Я ведь ни о чем другом не думал, просто краденый подарок, но дорогой, так как у нас в нашей дыре все дешевое. Это-то есть! Я угоню ее мужа, она откроет дверь, и я дотронусь… Но тогда я увижу! Я забуду… Я не забываю… Это теперь… Но когда я коснусь… Я вспомню. Ну, когда клинок опускают в воду, он не на огне, и вот он уже холодный, ага, а потом? Он втыкается в тело. Там и будет сидеть. Тогда я этого хочу… Хитрят трусы. Нет, пусть будет проклят день…

И Мыруоли опять выкладывает подробные формулировки, так что самому делается смешно. Но, к сожалению, на том, что смешно, не удается остановиться.

Он находит коня у мечети и направляет его к мосту. — Я не пойду к ней. — Но вместо того, чтобы направиться обратно, в Ша-Замурат-калу [19], Мыруоли за мостом сворачивает направо, к Хумсану [20], и, промчавшись через кишлак [21], поднимается в горы, лишь бы быть подальше.

Радостны заботы надежды и страха, когда человек копошится, когда я копошусь. И ничего не кончено. Но не надо, не надо трогать того, что непоправимо. Вот эти заботы и надо вспомнить, так как я трус. Их я сюда вез, да еще и прихватывал по дороге, когда хотел молиться, и высматривал, чтó мне скажут листья и камни, чтó можно урвать, так как за каждым — тайное пятно, надежда; но это все отнято. Я возвращаюсь. У коня в прозрачных ушах редкие волосы, уши заложены назад. Раздувшийся живот расширяет подпругу. Это все, как тот пол мечети. Я в него уткнулся носом, чтобы не видеть. Но пол, как вода, прозрачный. Она была голой, и это мне открыто. Это будет вечно. Потряхивая гривой — в гору; длинные ноги туркмена [22] выбивают мелкие камни; вытягивая шею… Мыруоли ложится на нее, придерживаясь левой рукой, с раздувшимися жилами, за блестящую серебряными шляпками, гладко отполированную прикосновениями головку луки. Тропинку встречает ручей — туркмен сгибает шею, голову вздернули поводья. Обступают темные кусты. Мыруоли почти раскачивается в седле, так как очень устал и почти ничего не соображает. Он автоматически повторяет слова: «Я не пойду к ней».

Это очень удачно, но, к несчастью, он выговаривает другую фразу. Она очень похожа на первую, она и означает то же самое, но она другая: «Я ее не увижу». Он не слышит всего того, что говорит, и почти не сознает того, что думает, но повторяет еще и еще. Эти слова налетают на него внезапно и страшно. Тогда он резко поворачивает коня и, задыхаясь, кричит: «Чо! Чо!» Так как нет ничего более страшного, чем не увидеть ее. Он торопится в Ша-Замурат-калу, чтобы там решить, что делать. Забрался он так далеко, что предстоит длинный путь. А уже вечереет. Добрался он только в сумерках. Колючая джийда [23] огораживает сад. В проезде ворот совсем темно. Скоро ночь. Мыруоли отдает коня лавундам [24] и уходит в сад.

Ленинград

[23] Джийда (узб.), джигида (каз.) — лох восточный: невысокое дерево, сходное с маслиной, с серебристыми листьями и терпкими ягодами. Их сушат.

[24] Лавунда (тадж.) — слуга, букв. «бродяга, вольный». Кур-баши — ведающий арсеналом, комендант крепости; ему подчинен лавунд-баты со своими лавундами, то есть дворцовой прислугой (Кисляков. Указ. соч. С. 184).

[21] Кишлак (узб.), кишлок (тадж.) — селение.

[22] Туркмен, или аргамак, — в русском языке так назывались туркменские, персидские или кабардинские скаковые лошади, отличающиеся стройностью, быстротой и легкостью бега. В данном тексте имеется в виду, скорее всего, ахалтекинец — верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении (Ахал-Теке).

[19] Ша-Замурат-кала — название крепости. Кала (тадж.) — крепость.

[20] Хумсан — горный поселок в Ташкентской области.

[18] Урюк — абрикосы.

Глава III. ША-ЗАМУРАТ-КАЛА

Кончив стрижку засохших веток, Фатхеддин-малайка [25] опускается на корточки над арыком, достает из-за пазухи тыквенную баклажку, разматывает тряпку и, натрусив на ладонь нас-насвая [26], хлопает снизу и закладывает под язык. Опустив глаза в землю, он откидывается горбом к стволу, в укромной темноте, в листьях. Человеческая душа ищет хитростью, где не находит силой. В темноте желтеют черешни. Такие гладкие, жирные черешни. Возвратясь от первой остроты, он рассматривает из-под густых бровей соседний двор. За низким дувалом две женщины разбирают хворост и несут к высокому очагу. Одна разводит огонь, другая рубит морковку. Холодная вода. А там, оттуда пахнет дымом, густая темная трава перед ним. Холодная трава. Его ноги глубоко вмяты. Под желтой голой кожей живота сжимается желудок. Лиственный дым, синеющий сквозь частые ветки, доносит запах риса. Фатхеддин следит за женщинами, роняя зеленые плевки. Он думает об этой ночи.

Я промну, свернувшись, подстилку, расширю ногами место и выберу себе во сне. Но нужно еще ждать. И нужно лечь сытым. Эти большие полные котлы легче хорошей горсти. А вечером их еда уже готова. Вот лавунды приносят ее на айвон. Справа и слева от хакима [27] под разрисованным потолком по стенам сидят махрамы. А я гляжу из листьев. «Кули ислам гурре» [28]. Сипахи [29] сидят вдоль стен.

Фатхеддин опускает веки.

Мне нечем в них утешиться. Все очень живые люди. Вот Мухаммед Керим-бек. У него пятьдесят танапов [30] на канале Бёз-яб. Лучше свой песок, чем чужой сад. Я беднее. Якуб-махрам, сын Гадай Нияза. А у этого сорок танапов земли. Приятно мне, что на десять танапов меньше. Но он толстый и веселый. Только очень потеет. Пусть хоть потеет. Абдулла-махрам-ака. Он имеет всего двадцать танапов. И Руз Мухаммед-бей махрам-ака тоже. Нищие собаки. Так они считают. Они могут обнимать и целовать друг друга. Дай Бог одному из них иметь на два танапа больше. — Фатхеддин задумывается. — Нет, меньше. Акбар-юзбаши [31], сын Ак Мухаммеда, ярлыкдар [32], — десять танапов. Ну, на этого все не нарадуются. Мехди-кули-бек — двадцать. Эр-Нияз Ат-чапар. Красиво сидит: левая рука лежит на коленях, кисть свесилась, — пятьдесят танапов! Все они едят молча, глядят на хакима. Сафар Нияз, достарханчи [33], смеется, усы разъезжаются, сейчас что-нибудь такое скажет, что-нибудь о том, как Абдулла-махрам и Руз Мухаммед поменялись женами, а потом оказалось, что обе жены косые, а главное, косят в одну сторону. Он хочет развеселить хакима. Хаким последнее время озабоченный ходит. А Сафар Нияз не храбрый человек. Сафар Нияз всегда боится, поэтому шутит шутки. И правильно, что боится. А сам он недавно взял четвертую жену из Гурлена [34]. Что ж, туркмены вообще-то злые люди, и для такого труса, как Сафар Нияз, как еще обернется с такой вот молодой женой, у которой и нос, может быть, как сабля. Но ведь это только надежда.

Ах, как много у меня надежд, думает Фатхеддин. Он качает головой и фыркает. Но смех его короткий. Он еще ниже опускает голову.

Как интересно, думает он, войти к четвертой жене. Первый раз войти. — Фатхеддин ощущает это ясно. — И думать перед этим: ну, что из нее получится?!

Фатхеддин, по-прежнему сидя на корточках, переменяет места ног.

И вообще, он еще может ее зарезать, если очень рассердится на туркменов. Пугливый он… Кстати, его третья жена тоже куплена у них. Говорят, у нее сильно белая кожа. А у маликов [35] при такой коже женщины носят мушки.

Фатхеддин глядит в сторону очага через потемневший сад. Там возятся Салима и Реджа. Не очень часто приходится видеть их близко. Вот у Реджи обе круглые руки вылезли из рукавов. Огонь их очень украшает, и за дувалом ее хромоты не видно.

Они там сидят и берут горсти риса, комки риса, так как он скреплен бараньим жиром. И Якуб-махрам сперва оббирает с него изюм, потом слизывает морковку, потом зубами достает кусок баранины, медленно ест, утыкается лицом в горсть, а затем вылизывает с ладони остатки риса. Абдулла Махмуд — курд, воин. А ближе к хакиму — Абд-ас-Сабир, диван-беги [36], он старик. Но радости от этого тоже нет. Во-первых, очень здоровый, а во-вторых — бойкий. Если б он пустился бежать с Якуб-махрамом, сыном Гадай Нияза, то тот хоть и без длинной седой бороды, а через какие-нибудь десять минут вспотел бы со всех своих сторон и, наверное, подох бы. А этот бежал бы и даже не заметил.

Фатхеддин мотает головой, но все-таки успевает отметить: и это было бы неплохо.

А справа от хакима старший сын, Кора [37]-махрам, да он тоже там, наверное, пьет и не смотрит на отца. Они набирают тесто пятью пальцами с широких табаков [38], из кумганов [39] льется вода. Потом опять — пищу. Еще шевелят в тесте на блюде, выбирают. Уже время черешни, но ни белой нашаллы [40], ни мураб-ба [41] — ничего такого на скатертях. Рассыпатель благополучия, рука Аллаха, дадха [42]-хаким озабоченно думает, где бы достать денег, так как придвигается срок встречи.

А Кора-махрам, сын — недожевывая, проглатывая, чтоб скорей освободить рот, царапая бирюзу на рукоятке клынча [43], как будто хочет выломать камни, чтоб нести на продажу, — придумывает одно за другим богатства. Он время от времени говорит отцу шепотом:

— Отец, я слышал, что у Палван-Нияза-ходжи [44] всего тридцать наукаров [45] и все они жрут анашу, а шестеро из них вообще «качкан» [46], так и в книгах отмечено. А у него на дворе, это я тоже знаю, сейчас будет тысяча батманов [47] только одной пшеницы, которую недавно сдал Турум-мираб [48]. Клянусь Богом! Не считая джугары [49]. Хорошо бы попробовать.

Хаким кривит лицо и машет рукой. Кора обиженно отваливается на свое место и опять, набычив шею, молчит, мало замечая пищу.

Счастливы наукары, которые жрут анашу, и те, которые «качкан» — это тоже неплохо. Трижды счастлив Кора-махрам с его заботами.

Кора опять придвигается к отцу и начинает:

— Повелитель, а мне рассказывали на базаре два кипчака, родичи — одним словом, два знакомых человека, — что теперь колодцы в степи Чигар-баг [50] пересохли и Худай-берген, караван-баши [51], будет теперь проходить близко от нас. Ты подумай, отец, целый катар [52] с чаем, табаком, телатином, платками, зирэ, нилем. Отец!

Кора, наверное, захлебывается, а хаким опять машет на него рукой и бормочет:

— А иди ты со своими кипчаками, с разбойничьими штуками. Нашел ты Лата и Маната [53]. Всюду у тебя кипчаки, твои родичи. Алла-Халык [54]! Конечно, твоя мать — моя жена, и ты весь в нее и в родственников. Иди, иди.

— А ты сам кто? — спрашивает Кора.

Он поднимается и уходит в угол, с широко выпученными глазами, и долго молчит и пьет.

Да, целый катар со всеми этими хорошими вещами, и вдруг такой Кора, джигиты — это неплохо! Но пока что Кора только грозит, так что в этом нет утешения.

А потом Кора вдруг вскакивает и начинает яростно шуметь. Он кричит об Омаре и Османе, об Дуль-дуле, который под ними, о том, что хорошему человеку враг — желанный друг, что он хочет драться, приводит святых, которые живыми взяты на небо. А хаким на это привстает, скалит зубы, бьет ногой по какому-нибудь тазу или кумгану, заливает грязной водой халат достарханчи Сафар Нияза, а пять-шесть махрамов помогают Коре выйти из комнат в сад, ведут мимо конюшен в купальню и суют его голову в холодную воду. Он охлаждается и возвращается тихий и грустный. Я всё это вижу ясно. — Фатхеддин, заложивши еще насвая, подтягивает туже рваный бельвок [55] и прислушивается к треску огня из-за дувала и к шагам женщин. — Скоро они унесут еду в глубину двора. Нет, халат Сафар Нияза — это слишком мало для радости.

А в углу у самой двери я вижу Клыч-Оглана. Он сидит прямо на глиняном полу с опущенной головой. Против него стоит миска с рисом, а рядом с ним сидит собака. Края этой миски оббиты. Никто из махрамов не поворачивает голову в сторону Клыч-Оглана. Разве отрезвевший Кора сумрачно взглянет на него, и то украдкой. А Клыч-Оглан ест рис, опустивши глаза в глиняный пол. Взявши несколько горстей, он отодвигает миску по направлению к собаке. Та медленно опускает морду, обнюхивает и начинает есть. На громкое лязганье ее зубов несколько махрамов оборачивают бородатые головы, с полуулыбкой глядя на Клыч-Оглана. Но он по-прежнему не поднимает глаз.

Наконец хаким кивает, махрамы встают. Кора быстро уходит, видно, что-то опять придумывает. Подходят лавунды и подбирают остатки пищи. Они уносят пустые кумганы, табаки, залитые жиром, пиалы, уносят и ту миску, из которой ели Клыч-Оглан и собака. Там еще осталось много рису. Всё это сносят на двор к очагу. Вот теперь я поднимаюсь. Время идти. Я подхожу к огню, и мой хозяин догмэ [56] Мухаммад-багбан придвигает мне эту миску риса с отбитым краем. Я сажусь и ем. Наконец я вижу ее на самом деле. Счастлив Клыч-Оглан и счастлива собака, они едят первыми, а я за ними. Все равно я сыт, и это меня уже не беспокоит. Вот тогда я получаю еще. Только нужно тихо.

Обернувшись, я вижу тень Клыч-Оглана, который с опущенной головой проходит двор. Он спускается в кишлак до завтра, а завтра будет то же, что и сегодня. Я хочу, чтоб это виделось долго. Да и вообще, будут еще другие. А я встаю от еды и иду.

Фатхеддин опять оборачивается к гаснущему огню.

Женщин уже не видно. Скоро я буду спать. Сегодня я выберу Реджу, ту, которая хромает. Но пусть она не ходит. Она может сидеть. Я ее увижу. И этот казан с рисом, и будет тот же запах. Нет, я что-то путаю — тогда ведь я уже поел. Мы будем втроем. Больше никого не надо. Я погляжу на ее ноги, а руку опущу вниз, в казан. — Фатхеддин нетерпеливо трясет головой, исправляя эту ошибку. — А другой рукой я буду держать ее за плечи. А потом я сдвину руку. Но сперва я поем. Пусть — я мог опять проголодаться. А потом эта ночь будет благословенна. Это и есть хорошая кража. Ловкая кража, потому что никто не узнает.

Думая это, Фатхеддин почти забывает о своем животе. Он сильно засосал табак, стараясь не обращать внимания на запах, до сих пор идущий из-за дувала от очага. Скоро наступит ночь.

Мыруоли прошел сад и подходит к темной воде, бесцельно. Горный ручей огражден здесь впервые. Скоро наступит ночь, и тихо, только в воде горит огонь очага. Мыруоли оглядывается — нет никого. Потом он замечает горб Фатхеддина-малайки, торчащий из-за кустов. Надо уйти дальше.

Фатхеддин думает: когда настанет ночь, я разведу коленями ветки подстилки, расширю пролежанное место, упрусь в холодную стену и увижу всё, что захочу, как это может быть ночью.

Мыруоли, дошедший до воды, опять оглядывается. — Куда я хотел идти? — По его спине проходит дрожь, как будто попал за ворот рубахи и скатился к пояснице чион [57]. — Сейчас! Сейчас! Неотступно! Как же я ее оставил?! Она сейчас там. Рука пробивает листья. Листья совсем потемнели, потому что наступила ночь. Я начну рубить и ночь, и землю. — Он видит, как поднимается кюйнак, собранный в ломкие складки, это он видит яснее всего, хотя именно этого он не видел. Но это потому, что это должно быть сейчас. А потом она такая, как он видел ее в купальне, недавно. Но к ней подходит тот, кого там не было.

Тут с Мыруоли происходит очень неприятная вещь. Он не чувствует того, что почувствовал бы сам, и он не чувствует того, что, может быть, чувствует другой. Он внезапно ощущает ее всю от головы до ног, как если бы он был она. Как лежат ее руки и ноги, как она смотрит и куда смотрит. За эту секунду он видит все, что происходит, как бы ее глазами и слишком отчетливо. Эту странную мерзость он даже не успевает оценить. Не успевает обратить на себя ярость за то, что такое могло сделаться с ним. Он только воет, так громко и дико, что Фатхеддин шарахается в сторону. А обезумевший Мыруоли, как будто даже испугавшись его прыжка, а может быть, именно потому, что прервано наваждение, с которым не хочет расставаться, пока не убьет себя, — Мыруоли яростным движением бьет Фатхеддина ногой в зад. Фатхеддин от неистового толчка отлетает на несколько шагов и падает, ударившись головой и руками в землю. Потом с невероятной быстротой, не успевая даже подняться на ноги, бросается вперед и зарывается в дальние кусты.

А Мыруоли застывает на месте. Никаких молитв и мечетей. Этого уже нет и не будет. А сейчас только так: быстро, быстро. И никаких разговоров. Хватит разговоров, что бы там ни говорилось. И душить себя за глупость, за глупость — потом. Скоро ночь.

Он кричит:

— Фатхеддин!

Никто не отвечает.

— Фатхеддин, выходи. А то начну рубить! Ну! А то отрублю тебе горб. Где ты?

— А ты уже подобрел, таксыр [58]?

— Подобрел, скорей.

Фатхеддин выползает и с большой опаской приближается к Мыруоли, высматривая, где его рука, а где — рукоятка сабли.

— Слушай, — торопится Мыруоли, — сад убран? Не ври, говори — нет.

— Нет.

— Что, нужны люди?

— Ну, если хаким прикажет…

— Я приказываю! Скачи в кишлак и возьми сколько нужно, человек пять. Пусть решат аксакалы [59], кого прислать. Подними всех. Но между ними должен быть Илляш. Знаешь такого?

— Это который с сухой рукой? Дровосек, дурак такой? Который женился?

— Да! Без него не возвращайся. Зарублю. — Он скалит зубы, тянется к рукоятке клынча. Фатхеддин поджимается. — А когда они кончат сад, то ты оставишь его готовить хворост и будешь за ним следить, чтоб не убежал. Возьмешь лучшего коня и приведешь сам, ну!

Фатхеддин, едва успев поклониться, бросается вон из сада. Бежит он очень быстро, удивительно быстро. Это он умеет.

Пройдя через айвон и через передний покой мимо разлегшихся наукаров, Мыруоли видит в глубине комнаты отца. Хаким еще сидит при чираке [60] и оборачивается к сыну.

— Ты где был, — раздраженно говорит он, — опять дурака валял? Чего ищешь? Где шатаешься?

— А что, тебе опять Кора надоедал? — спрашивает Мыруоли.

— Кора? Конечно. Он думает о гостях. А ты о чем? — Хаким всем телом поворачивается к Мыруоли. — Ты расскажи, наконец, чтó там едят в Бухаре, как там ходят?

Помолчавши, Мыруоли говорит, пожимая плечами:

— Баги-Чинаран [61]! Там все иначе! Надо почистить сад, повелитель, урда [62] твоя сильно запущена. Неудобно… — Помолчавши, он продолжает: — Я хочу послать за людьми, как ты думаешь?

— Сад? Ну, пошли. Постой. — Хаким удерживает сына. — Вот что, пошли кого-нибудь, и пусть скажут, чтоб среди других сюда прислали Илляша. Ты запомнишь? Сухорукий, они знают. Он давно не работал.

Мыруоли, изумленно:

— Что? Кто это?

— Да есть там такой — какой-то, говорят, глупый дровосек, который недавно взял девушку из Богустана [63].

У Мыруоли стиснулось сердце. Он пристально глядит на хакима.

— А почему нужен он?

— О нем говорят странные вещи.

— А что именно?

— Говорят, что он разбогател.

Алма-Ата, Д. С., май 1946 года

[27] Хаким (кирг.) — «мудрец». Почетное именование правителя округа, губернатора.

[28] «Каждый магометанин свободен» (перс.). Подробнее см. в комментарии на С. 197.

[25] Малайка — слуга. «Каразин зафиксировал слово из обиходной лексики русских Средней Азии — малай, малайка. „Кличка всякого работника-туземца“ — из примечаний Каразина…» (Шафранская Э. Туркестанский текст в русской культуре: Колониальная проза Николая Каразина. СПб., 2016. С. 118).

[26] Нас-насвай — легкий наркотик на основе табака и гашеной извести.

[38] Табак — чаша, блюдо (первоначально — деревянное, потом — керамическое).

[36] Диван-беги, динбеги — первый помощник правителя; один из главных хивинских чинов, возможно, ведающий казной и налогами (Кисляков. Указ. соч. С. 183).

[37] Кара, Кора — черный.

[34] Гурлен — сейчас поселок в Узбекистане, в Хорезмской области. Земли района Гурлена орошались из канала Бёз-яб (Иванов. Указ. соч. С. 62).

[35] Правители государства Саманидов (819–999) с центром в Самарканде, потом в Бухаре, носили титул: вали Мавара ан-Нахра (Мавераннахра), малик Машрика и Хорасана. Малик по-арабски значит царь. В выписках к роману из архива Павла Зальцмана (лист 36): «Малики — персы».

[32] Ярлыкдар — имеющий ярлык (фирман), то есть бумагу с назначением на должность.

[33] Достарханчи — один из высших государственных чиновников.

[30] «Танап — мера земельных площадей в Средней Азии, имеющая в различных районах различные размеры. <…> Русские путешественники определяют величину хивинского танапа от 400 до 900 и даже 1200 кв. сажен» (Иванов П.П. Архив хивинских ханов XIX в. Л., 1940. С. 20, примеч. 5).

[31] Юзбаши — сотник, начальник отряда.

[29] Сипах, сипо — военный слуга, чиновник.

[62] См. примеч. 16.

[63] Богустан — кишлак к северо-востоку от Ходжикента, с таджикским населением. «Редкой прелести», как отмечает в своих комментариях к роману Павел Зальцман.

[60] Чирак — светильник, в котором горит кунжутное масло.

[61] Баги-Чинаран — «сад тополей [или чинар, то есть платанов. — Т. Б.] в Самарканде при Тимуре» (Вамбери. История Бохары. Ч. 1. С. 231).

[59] Аксакал (узб.) — «белая борода», почетное обращение к старшим.

[48] Мираб — помощник сборщика податей (сяркера).

[46] Качкан, качкын (тюрк.) — беглец; дезертир; беженец. В документах — частая пометка против имен наукаров.

[47] Батман — мешок (например, с зерном).

[44] Хорасанский термин персидского происхождения; здесь — в смысле «чиновник».

[45] Наукар, наукер, нукер (от монг. нехер, «друг») — рядовой воин, член военной дружины (Кисляков. Указ. соч. С. 174).

[42] Дадха (букв. «тот, от которого требуют справедливости») — полководец, предводитель (титул наместников).

[43] Клынч — кривая сабля.

[40] Нашалла — крем из толченого сахара на взбитом белке.

[41] Мураб-ба — мармелад из мелко нарезанной моркови в сиропе.

[39] Кумган, кунган — обыкновенный металлический кувшин с длинным носиком.

[57] Чион (узб.) — скорпион.

[58] Таксыр — «господин, титул, употребляемый туземцами при обращении к высшему лицу» (Дивана-и-Машраб. Жизнеописание популярнейшего представителя мистицизма в Туркестанском крае. Самарканд, 1915. С. 58).

[55] Бельвок — вышитый платок из сатина. Складывается по диагонали или скручивается в жгут и образует пояс, со свисающим сзади свободным углом.

[56] Догмэ, догма (так у Вамбери) — раб. В Хиве большей частью это были персы-шииты, захваченные в плен туркменами (Вамбери. Путешествие по Средней Азии. С. 257).

[53] Лат и Манат — языческие богини, упоминаемые в Коране. Здесь имеются в виду языческие идолы.

[54] «Творец». Одно из наиболее употребимых имен Бога. Всего этих имен — девяносто девять.

[51] Караван-баши, керванбаши — «Керванбаши, предводителем или главой каравана, называют человека, назначенного на эту должность ханом. Так как это люди, по большей части хорошо знающие только определенные дороги, на всяком караванном пути есть свой керванбаши, к имени которого в виде эпитета прибавляется название данного пути» (Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., 2003. С. 52). В Хиву ввозились: чай, табак, изюм (кишмиш), железо, сталь, выделанные кожи (телатин), платки, цветные шелка, посуда, фарфор (ним-каса), индиго (ниль), тмин (зирэ) и проч. Из Астрабада привозились бараньи кожи (меши).

[52] Катар — цуг вьючных верблюдов.

[49] Джугара — просо.

[50] Чигар-баг — увеселительный сад (Вамбери Г. История Бохары или Трансоксании с древнейших времен до настоящего. СПб., 1873. Ч. 2. С. 57).

Глава IV. КУМРЭ

Тихо, тихо. Оглянись. В горячий полдень жужжат мухи. Редкий розовый рукав разошелся. Сквозит светлое плечо. Зрачки в темноте расширились. Кумрэ обходит столбы и карими глазами ищет. Маленькие пальцы ног ощупывают мягкий мусор, в сухих остях и стебельках, смешанный с коровьим навозом. За столбами — щели в глине. Трещины и обвалы развернули глубокие дыры, и в лунную ночь окно глядит, как черный ком. Под шуршащим потолком звенит тишина. Кумрэ прислушивается — никто не зовет. Мачехи, Туты, еще нет. Пока она стирает белье в купальне, Кумрэ готовит из глины нан [64]. Найдя в темном сарае красную высохшую ветку колючего кустарника, разделявшего стойло, Кумрэ бережно обламывает шипы и выходит с ней к младшему брату.

На заросшей площадке под развалинами дувалов облетают лепестки маков. По краю ее сверкает только что закрытый арык. Маленький брат, Мархаэд, в одной рубашке и с соплей под носом, входит в густую грязь. Он топчется ногами, мажет руки и проводит по гладкой глине ряды точек и закорючек. Обернувшись к гладкому камню, он тянет руку за глиняной лепешкой. Подбежавшая Кумрэ успевает оттолкнуть. Он разглядывает ее работу.

— Это не тебе, не тронь! Я лепешки не для тебя пеку!

— А для кого?

— А тебе знать не надо.

Обломавши расщепленный конец ветки и оборвав волокна коры с оставшейся палочки, она представляет, что это чакиш [65], плоский и разрисованный, и, подражая Туты, когда та готовит лепешки, садится на корточки перед камнем и дырявит свои, глиняные.

— Теперь ты их стереги, — обращается она к брату, — никому не давай и сам не трогай. Смотри, если хоть одну поломаешь, тебе такое будет…

— А что будет?

— Закхак [66] тебя съест.

Забравши осторожно в обе руки часть, она уносит к дому и, оглядываясь, укладывает снаружи, под стеной, во впадину от вынутого камня; бежит за остальными и несет их к тому же очагу.

Ее останавливает каркающий голос. Мачеха Туты уже пришла и зовет ее из-за дувала:

— Кумрэ, Кумрэ! Кумрю-у!

Она опускает лепешки на землю тут же под кучей глиняных обломков и, наскоро уложивши и прикрыв их травой, бросается к дому.

Туты, вернувшись со стирки, сидит под алычой [67], раздвинув, как паук, гибкие ноги, подставляя солнцу волосы, густо вымазанные катыком [68]. Белые сгустки запятнали ей лоб. Она указывает на грязную миску. Кумрэ бегом выливает у калитки и приносит. Желтым деревянным гребнем Туты счесывает в нее катык и прополаскивает показавшиеся черные волосы остатками воды из ведра. Затем она, наклонившись, подставляет голову. Кумрэ поливает, водя изогнутым носом кумгана и забавляясь звоном струи о медные борта миски. Когда вода вышла, она хватает пустое ведро.

Туты вдогонку кричит:

— Дарау! [69]

Тряся спутанными волосами в косичках, Кумрэ бежит по тропинке, выбитой в колючках, перескакивая через их круглые кустики, цепляющие ее за рубаху. Ее как стрекало подкалывает:

— Дарау! Дарау!

Сталкивая камешки — открылся грохот реки, — на половине спуска она садится над ключом из расселины. Мелкий песок блестит под водой и движется ее рябью. Кумрэ подставляет струе свое медное ведро с отогнутыми краями и вычеканенным на боку деревом в больших листьях. Дно ведра замутило ручей песком. Кумрэ вытаскивает — оно отделилось от воды, покрыло ее уколами стекающих капель и стало тяжелым. Кумрэ медлит, оглядывается — никого нет. Близко — теплая густая мята на высоких стеблях. Внизу, оживляя горячий воздух сладким назойливым запахом, цветет желтым цветом джийда; когда ветер взъерошивает ее листья, они сверкают белизной. За ней бежит Чирчик. Поток еще не очистился. Каменные отмели разорваны лужами. Голые мальчишки в одной из луж выгоняют из теплой воды осла. За Чирчиком, под горой, Кумрэ разглядывает мельницу и ульи. Дорога, светлая как паутина, ведет мимо розового Хумсана, поздно цветущего урюком, в затененные щели. А в далеких горах лежит глубокий снег. Кумрэ, наклонившись, кричит мальчишкам вниз через глубокий воздух. Они поглядели на нее и отвернулись. Никто не взбирается. Справа тропинка уходит в крапиву. Никто не может прийти, так как Закхак ходит ночью.

Решив, что нечего ждать, Кумрэ нагибает ведро, чтобы отлить часть воды. Она побаивается. Надо скорее нести, но тяжелое ведро до головы одной не поднять, а за половину ведра Туты может побить. Она оглядывается еще раз. Желтый Чирчик изогнут, как лук. Кумрэ нагибает ведро, обливая себе руки. Она торопится, так как Туты сидит, блестя черными волосами, и ждет. Вдруг Кумрэ разогнулась. Она вспоминает, что для мытья головы нужна другая вода — мягкая, из реки, а эта, известковая, не годится. Надо было идти к Чирчику. Забыла. Теперь не поспеть. Кумрэ решает обмануть. Она садится у ручья, обдернув на колени рубашку — еще есть время, — и ждет. Вот хорошо. Она слышит шорох. Из крапивы поднимается порожний ишак, и за ним — хозяин. Это сосед, Илляш.

Всеми четырьмя копытами ступив в ручей, ишак покорно ожидает. Холодная вода падает на живое мясо. Он вздрагивает и двигает ушами. Мухи разлетаются. Хозяин, Илляш, уйдя широкими босыми ногами в песок, черпает воду пригоршнями. Потом, увидя ведро Кумрэ, берет его здоровой рукой и, помогая левой, высохшей, несколько раз окатывает ишаку спину. Кумрэ молчит, сжавшись, натянув рубаху на колени. Когда он оставляет ведро, она наполняет его снова. Илляш поднимает хвост ишака и тщательно моет под ним, шмыгая вздернутым широким носом с открытыми круглыми ноздрями, сдирая и отскребая высохший помет. Затем он набирает горсти песка со дна и трет плешивую шерсть на ногах и между ними. Его большое лицо покраснело. Вода под ослом замутилась. Выпрямившись, Илляш оглядывает его спину, изъеденную красными корками засохших и липкими розовыми пятнышками свежих ссадин. Вытертая шерсть влипла в гнойные бугры. Илляш пробует осторожно содрать один и от старательности даже высовывает язык. Но когда он приподнимает корку, под ней обнаруживается еще совсем свежая красная пленка, и он оставляет это. Потом он счищает с шеи осла крупные капли запекшейся крови и вымывает ему глаза.

Снизу осел из теплой лужи зовет этого долгим криком, а этот поднимает уши и с равнодушным вниманием глядит на стоящего внизу, окруженного пляшущими мальчишками. Илляш отходит на два шага и, не торопясь, любуется своим ослом, а потом начинает очень сдержанно приплясывать и тихонько напевать. Кумрэ поднимает на него голову, и лицо ее расплывается в улыбке.

— Фарсах [70], — говорит Илляш, — тебе хорошо?

Он толкает осла и собирается уходить. Тогда Кумрэ просит его поднять ведро. Он помогает ей. Она установила ведро на голове и, придерживая обеими руками, голыми из упавших рукавов, выпятив грудь и напрягши тонкую спину, мелкими шажками, оббивая себе щиколотки, поднимается по крутой тропинке. Илляш угоняет ишака обратно через крапиву.

Когда Кумрэ дошла до половины подъема, тяжело вклеивая плотные маленькие ступни в горячий грунт, показалось — рядом шорох. Она, не опуская поднятого лица, поглядела — ресницы накрыли глаза. Вдруг из-под самых ног из-за камня выпрыгнула змея и бросилась, свернувшись колесом, влево — и скрылась, пробив траву. Кумрэ не успела отнять рук, не двинулась, замерла и шепчет, вцепившись в медные края ведра:

— Куда так быстро?

Когда мелкие пущенные змеей камушки перестали стучать внизу, она улыбнулась: — Скажи господину, что я напекла лепешек, — и торопливо пошла дальше.

Солнце сушит волосы, закрывшие лицо. Туты зачерпнула еще неспокойной воды из поставленного ведра, чтобы всполоснуть, но стукнула калитка, и вошла соседка. Она придерживает румоль в ржавых пятнах. Туты сразу узнает ее — это Турдэ. Туты быстро повязывает волосы красным платком, несколько раз обмотавши и закинув назад угол, встает и торопливо идет навстречу.

Кумрэ озабоченно вздохнула. Если мачеха будет готовить шурпу [71], то в тесте известковой воды не заметит. Она уносит ведро, ставит у очага и выходит за калитку.

Туты, не отрывая любопытного и удивленного взгляда от закутанной фигуры соседки, говорит:

— Как ты быстро пришла — наверное, выбрать румоль?

Турдэ качает головой.

— Пойдем, пойдем, — Туты берет ее за руку и ведет к дому.

Она обрадована этой неожиданностью, не вполне доверяет ей и больше всего боится выпустить Турдэ из рук. В доме, в полутьме, они поднимаются на помост. Под ними ходят доски. Туты усаживает соседку на чистенькую шольчу [72] в красных заплатах.

— Я сейчас покажу, — говорит она, — мы примерим.

— Не надо, — говорит Турдэ.

— Тогда что? — придвигается к ней Туты. — Ну, скажи. — Та молчит. — Я видела, твой хозяин гнал ишака.

— Ага, да.

— Он шел и пел песню. «Абдылло, Абдылло». Куда это?

— Не знаю, может быть, в горы, за арчой [73].

— А по-моему, он шел купать ишака.

— Может быть.

— Он это делает редко.

— Да, редко. — Турдэ, откинувши румоль, улыбается.

Туты жадно вглядывается в нее: я не ожидала, что она придет и будет говорить. Хорошо, что здесь темно. Плохо было бы моим глазам, если б она улыбнулась на солнце. Но ведь Илляш нищий.

Под тонкими рубахами, с неплотно закрытым разрезом от ворота почти до живота, их голые тела ласкает холод. На шольче стоит черный поднос, полный жирного тута с еще крепкими хвостиками черешков. Турдэ, скрестив ноги, обдувает тело рубашкой. После короткого молчания она говорит:

— Я пришла к тебе с просьбой.

— Ну, говори.

Турдэ рассеянно показывает на поднос.

— У нас тоже тутовое дерево во дворе. Я бы хотела порезать листьев для червей.

— Ага, порезать для червей?

— Да, но Илляш ушел, а нож при нем.

Туты несколько озадачена, потом соображает:

— А у вас в доме только один нож?

— Да, только один нож.

— Ну, хорошо, — пожимает плечами Туты, — я не знаю, кажется, хороший нож в сарае. — Она вовсе не хочет расстаться с Турдэ так быстро. — Пойдем вместе.

Она ведет Турдэ. Дверь открывается в зеленые потемки, и в лица ударяет духота.

Две плетенки, одна над другой, во всю хону [74], завалены ветками. Источенные тутовые листья перекрывают друг друга, уводя в темноту, перебрасывая мостики веточек, осеняя черную глубину, простираются до стен и шуршат. На них повисли заснувшие черви. Сорванный с веткой, изогнувшийся курт [75] в руках у Туты, ощупывающей его колючее тело маленькими пальцами с узкими ногтями, не разгибается. Только часть из массы привставших, скорчившихся, вытянувшихся, поднявших рыжую голову на белом зеленоватом кольчатом туловище, принявших случайные позы, — слегка движется. Большинство застыло в спокойной тишине, в сжатом глиняными стенами душном зеленом мраке. Туты оглядывается не без гордости и говорит:

— Только не хвали их, чтоб не сглазить. А нож — вот! Если мне будет нужно, я к тебе тоже приду.

Туты снимает нож с гвоздя у двери и подает.

— Какой хороший, — говорит Турдэ; и неожиданно поворачивается и уходит.

Черные куры, на секунду установив шею, круглым глазом выглядывают из-за стеблей лука. Высоко поднимаются стрелы. Кое-где их венчают наметившиеся светлые острия, похожие на жала чионов. Часть двора, замкнутого дувалом, занята огородом. Кумрэ внимательно осматривает тропинку между грядками, площадку под алычой и глиняный очаг. Она старательно вырубает несколько кустиков колючки. Острая чашá [76] со звоном ударяет по камню мощеной дорожки.

— Чашá моя, чашá, — распевает Кумрэ. Давя в темноте босыми ногами ползающих во множестве пигалиц [77], она достает из сарайчика рядом с курятником веник и принимается за глиняный помост под алычой.

— Руок [78], мой руок, — поет Кумрэ.

Из узкой трещины в глине с густо замешанным саманом торчит только что проросший стебелек. Она его вырывает, залезая ногтями маленьких пальцев глубоко в трещину. Сметает тяжелую глиняную пыль с помоста и начинает подметать двор, а затем переходит на огибающую его полоску земли вдоль дувала. Сбрасывает пыль с волос, тряся головой, и выдувает ее из маленького носа с приподнятыми тонкими ноздрями. Младший брат Мархаэд, наверное, спит. Работа закончена, и уже темнеет. Тень набежала на перевалы за рекой, а дальше в горах слышны тяжелые шаги. Кумрэ с веником направляется вдоль дувала к калитке, от которой идет между грядок тропинка к очагу и помосту.

Турдэ быстро и легко идет от двора к калитке. Румоль ее опущен. Шаги такие легкие, что их совсем не слышно. Поэтому появляется она перед Кумрэ внезапно, и вся ее фигура в начинающихся сумерках, когда и земля и зелень совсем чернеют, кажется просто белым пятном. Кумрэ от неожиданности отступает, сторонится от тропинки в траву. Когда соседка поравнялась с ней, она отступает еще дальше. Та проскользнула быстро, а Кумрэ смотрит ей вслед. У калитки Турдэ обернулась. Одна ее рука лежит на засове, а другая держит что-то. Кумрэ не может разобрать, что. Похоже, что это веник, или нож для тута, или, может быть, чашá. Вдруг девочка настораживается и впивается взглядом в румоль, прячась еще глубже за высокие стебли лука. Турдэ на секунду, как будто осматриваясь, поворачивает голову, и Кумрэ замечает, что там, где лицо, под румолем что-то начинает шевелиться. Оно красное, это видно сквозь румоль. Такое впечатление, что это высовывается как язык, на том месте, где рот. Но это не язык, потому что все больше выходит вперед с двух сторон, как будто по углам рта. Затем калитка хлопает и соседка исчезает.

— Что она держала во рту, — с ужасом думает Кумрэ.

[68] Катык — кисломолочный напиток, распространенный у тюркских народов.

[66] Закхак (афган.) — сказочный великан, выстроивший в горах город. У него на плечах жили две змеи, которых он кормил человеческими мозгами. Для этого ему в жертву каждый день приводили и убивали двух девушек. Когда он выкрал и убил дочь персидского царя Фаррыдуна, тот разрушил город и убил самого Закхака, а змеи уползли и с тех пор стали жалить людей.

[67] Алыча, олча — дикая слива: «маленькая, круглая, красная и очень кислая, с большой косточкой» (Примеч. Павла Зальцмана).

[64] Нан (тадж. нон) — традиционный для народов Средней Азии хлеб в виде лепешек, приготовляемый в тандыре (глиняной печи).

[65] Чакиш — заостренная деревянная палочка, которой протыкают лепешки, перед тем как их печь. Другая разновидность: «деревянные рукоятки, кончающиеся кружками, утыканными металлическими тычками, и разрисованные анилиновой краской, они называются „чакиш“ — для того, чтобы делать дырки в лепешках (нан)» (Зальцман. Осколки разбитого вдребезги. С. 163).

[77] Пигалица — пиявка (см.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка).

[78] Руок (узб.) — веник.

[75] Курт (узб.) — шелковичный червь, вообще насекомое.

[76] Чашá, или тиша, или пай-тиша (узб.) — топорик, насаженный на древко под прямым углом к нему.

[73] Арча — древовидный можжевельник в Таджикистане. Из него состоит большинство горных лесов.

[74] Хона (узб., тадж., каз., кирг.) — комната, помещение.

[71] Шурпа (узб.) — (от арабск. шорба) — заправочный суп или мясной бульон.

[72] Шольча (узб.) — палас, ковер без ворса, обычно полосатый.

[69] Дарау! (тадж.) — Скорей!

[70] Фарсах — вообще мера длины, ок. 7 км; здесь — кличка осла.

Глава V. МЫРПАТЫЛО

Утром Мырпатыло гонит овец в гору. Огибая последний дом кишлака, пустой, с заросшим айвоном, он видит, как под крышу влетела пестрая птица. Это кукупчок [79]. Там его гнездо. Оглянувшись, Мырпатыло огибает овраг. Крутой холм перед ним все больше закрывает горы, а сзади каждый шаг открывает кишлак, выносит из-за дувалов плоские крыши, на дворах очаги, в тени белые кошмы [80], на них дети, развешана одежда, темный айвон, а кое-где пестрый палас, прикрывающий посуду в нише. Обстриженные туты протягивают голые ветки. Наконец за домами изогнулся Чирчик. Все это скатывается к реке, а за нею, на той стороне, начинает снова подниматься. Все там отражено, как в чистой стали: холмы, овраги и тропинки, обегающие их. Ясно видна дорога в горы.

И если здесь впереди, над головой, то же, что там за спиной, то можно идти день и ночь, находя новые дороги, и будет много дворов и садов, а что в них — неизвестно, а дальше скалы, арчовый лес, в котором совсем темно, а в нем то, что отсюда не видно, то, что совсем закрыто. Интересно, что это.

Упустивши овец, Мырпатыло спохватывается, громко закричал и погнал их вниз, пересекая овраг, и потом снова наверх, к водопаду. Открылся шум. Весенняя вода, пробивши дырки в скалах, слетает с уступа на уступ. Под водопадом площадка с темным карагачом [81], а под ним, поросшая травой, плоская крыша мечети. Рядом с канавой, отводящей весенний поток, — чистый ключ, обложенный камнями, выбивающий ясную воду прямо из дрожащего песчаного дна.

Маленькие фигуры стариков, сверкающие на солнце круглыми салля, разогнувшись и собрав намазлыки [82], встают идти по домам. В низких глиняных воротах их обступают нищие. Все это хорошо видно прямо под ногами.

Распоясав рваный бельвок, Мырпатыло кладет его на землю, разматывает, вынимает редиску и лук и садится на корточки над едой, отвернувшись от своих овец. Они за спиной хрустят травой. Мырпатыло опять рассматривает горы на той стороне и думает о тех, которые над головой. Их совсем не видно. Вместо них холм круто уходит в небо, значит, их нет? Есть, вот они там, за Чирчиком. И какие из них зеркало? Мырпатыло внимательно рассматривает самые дальние ущелья той стороны, напрягая желтые глаза, проникая сквозь сглаживающий глубокий воздух. Он опускает голову к редиске. Какая большая редиска! Уже собрались и перебегают по бельвоку черные большие, лоснящиеся, и маленькие красные муравьи. Наползли из травы между мелких камней, пересекают платок в разных не связанных направлениях. Он внимательно обыскивает взглядом траву и обращается к майданам [83] на той стороне. Все, что там есть, никак не принести сюда: не видно, как текут ручьи, как висит урюк, и как в тени стоят сараи червей, и как на ветках замерли курты. И не видно, как стоят стены, а за ними — урда и сады хакима.

А когда он, случалось, переходил мост и заходил далеко к горам, ему казалось, что каждый следующий сад откроет главную дорогу. Но над ним стояло, как стена, небо. Но, может, в следующий раз он, наконец, найдет. Собственно, нужно найти перевал. Перевал — это и будет то самое, что нужно. Все, что проходит мимо по кишлаку, приходит из-за перевала.

Есть четыре стороны: вперед, к тем горам, и назад, к этим; вправо и влево — вверх по реке (это вправо) и вниз. Каждая из дорог — Мырпатыло пробовал идти — закрывается каждым шагом, но если идти очень долго, шаги придут к концу и дорога откроется.

Справа, с востока, вытягивая шеи, идут верблюды. Их отпускают на ночь на площади, где базар, возле купальни с дырявыми стенами, где мачеха и сегодня полощет рубахи Мырпатыло. Разваливши на стороны вьюки, им засыпают саману. Они теряют изо ртов пену. Утром они ревут, их заставляют подняться, их выстраивают и угоняют на запад. Высокие вьюки уносят добро. Что там? Мырпатыло задумывается, царапая и расчищая глубокую борозду в мелких камешках грунта и в редкой траве ногтем большого пальца левой руки. Он вспоминает то, что один раз видел.

Вдоль плоской горы, из-за которой выходит солнце, по этому, левому берегу, прикочевывают кипчаки. Раскидывают красные решетки кереге [84], вяжут купол ууков [85], обносят пестрыми чиями [86] и кроют кошмами. Они расходятся со стадами, обегая их на черных гривастых лошадях. Потом из урды через мост начинают отряд за отрядом проскакивать гости, торопясь на гору, где юрты, и тогда ночью отсюда видно, как там, на горе, жгут далекие маленькие костры. А потом кипчаки исчезают. А слева, с запада, идут караваны с больших базаров, и там в куржумах [87] и вьюках тоже добро, там очень большое добро, урывки большого богатства. Продолжая ковырять землю и присматриваясь к камушкам и кустикам травы, Мырпатыло пересчитывает в уме то, что провозят, — это как вырванные пучки: серебряные нитки для галунов, бирюза для седел, кап, говорят, он очень дорогой, ниль [88], говорят, он очень синий, бикасиб [89], а он блестит, парча, а она золотая. Мырпатыло мотает головой: я видел халаты из парчи, это красиво! Всего этого там, в конце дороги, — как маков под нашим дувалом. Там этого полно: коней на высоких ногах, черных коней, соколов с золотой цепочкой и открытых белых лиц, которых я не видел.

И оттуда же, снизу, где заходит солнце, оттуда, куда течет Чирчик, — но это бывает не каждый день, это редкий день, который освещает белую шерсть борзых, и красные шапочки соколов, ястребов и цапель, и обшитые камешками кожаные доспехи, — оттуда проскакивают джигиты. Они большого роста, чужие, совсем не мои, свои. Они пролетают мимо, пыль надежно закрывает их пестроту. И если этот грохот и то, как они кричат «Чо! Чо!», и бегущий навстречу, расстилая лучшие паласы, народ, и длинные зеркала кривых клынчей — только маленькие пучки травы (а вот я сейчас один выдрал) — или падающие камни (а вот один катится далеко вниз), — то что же за горами или внизу реки?

Вот здесь у воды можно встать на четвереньки, приложиться и пить горстями, не теряя мимо рта, — долго, как хочет жажда. Это взятые из реки капли. А сколько может выпить любопытство? Только очень раздражает то, что ко всему приставлена охрана. Дорогу охраняет каждый шаг, который ее удлиняет, а вещи берегут люди. Но дороги все-таки кончаются, выходят в ущелья, а там живут духи. У них и глаза, и голоса еще страшней, чем у людей. И потом, они укрыты — как змеи, слуги Закхака, о котором я рассказывал Кумрэ. Но ведь и змеи спят и, вытянувшись, ничего не слышат, как тот илён [90], который разлегся у нас в огороде на дорожке и которого разрубили кетменем [91]. Два куска я унес подальше. Все можно.

Мырпатыло со вниманием оглядывает застывший в желтом зное пыльный кишлак и пустую дорогу, идущую мимо кладбища на восток и мимо базара на запад. Наступает вечер.

Прокладывая борозды пыли по улицам, маленькие ишаки волокут притороченный по бокам седла, двумя длинными вязанками, хворост. Мырпатыло спускается, гоня овец, и останавливается у пустого дома. Овцы торопливо, мелкими шажками, скатываются по знакомым следам. Подумавши, он загоняет их во двор дома. Неожиданная остановка сбивает их в кучу. Они подают голоса. Особенно кричит, одинокий между ними, черный с белыми пятнами ишке [92] с нависшими шариками на шерсти под вздернутым хвостом.

По обломкам каменного дувала, охватывая выступы голой ступней, Мырпатыло влезает на заросшую крышу сарая для ишаков и, ломая звенящие хрупкие прошлогодние стебли между гнущимися зелеными, подходит к боковой стене айвона. С крыши сарая он достает до верха стены. В тени, под самым сухим настилом камыша, придавленного слоем земли, две маленькие черные дыры. Из них несет вонью. Мырпатыло запускает руку в левую — ходы сообщаются — и шарит. Сразу же он касается мягких перьев, осторожно охватывает птенца и вытаскивает. Тот неподвижен и только слегка ворочает длинноносой головой слева направо и снизу вверх, раскрывая круглые глаза. Потом он приподнимает хохолок и пробует отодвинуться назад в руках у Мырпатыло. Тогда тот опускает его за пазуху, на голое тело, и слезает на землю. Птенец щекочет, цепляясь когтями за рубаху. Его держит подпоясывающий бельвок. Мырпатыло гонит овец домой.

Солнце садится за зубчатые горы, быстро темнеет. В калитку ударили рога. Кумрэ бежит навстречу. В то время как она помогает Мырпатыло, протянув канат, витой из двухцветной шерсти, между колышками, привязать к нему отдельными концами всех овец и козу, Мырпатыло говорит ей тихонько:

— У меня есть птица.

Он внимательно оглядывает Кумрэ. Она вся перемазанная, пыльная, в углах карих глаз черные соринки, волосы серые и встрепанные. Мырпатыло как будто остается доволен всем этим и добавляет уже громко и весело:

— Кукупчок.

Он вытаскивает рыжего птенца и сажает его на землю. Голова птенца, освещенная издали очагом, запрокинута. Когда к нему тянут руку, он заводит ее еще больше, вжимая в шею, выставляя клюв, и, пятясь, садится на хвост. Когда пальцы приближаются к нему, он, непрочно сидя на тонких лапках, шипит и тревожно расправляет большой хохол.

Мырпатыло из узла бельвока выскребает остатки крошек и, забавляя сестру, растирает кусочки высохшего нана. Кумрэ смачивает их водой и пробует всунуть в крепко зажатый клюв. Кукупчок испуганно вертит головой, уворачиваясь от ее пальцев. Мырпатыло, удивленный непокорностью птенца, хмурясь, растягивает его клюв. Все его маленькое тело повисло, и он бьется, раскрывши крылья. Тогда Мырпатыло забирает его в обе руки, опять открывает клюв и вкладывает мякиш. Клюв смыкается, и мякиш повис на его краях. Мырпатыло опять раскрывает и засовывает новый кусок поглубже, следя, чтобы пища оказалась не под языком, острым крючком, а спрятанной глубоко в глотке. Кукупчок глотает. Когда его выпустили, он неловко пятится. Потом, опершись на хвост и топорща хохол, он начинает медленно водить верхней частью туловища, раскачиваясь вправо и влево и вытягиваясь при этом постепенно вверх. При каждом новом движении он тревожно искоса разглядывает нагнувшихся над ним детей.

Неожиданно появляется Мархаэд. Он проснулся, сполз с глиняного помоста и с восторгом разглядывает птенца. Он стоит на коленях, упершись обеими руками в землю, и глядит прямо, нос в нос, на смешное лицо птенца с испуганными глазами и широким у основания клювом.

Мырпатыло слегка подбрасывает птицу, кукупчок неловко слетает вниз и снова качается, глядя с испуганным недоумением и расправляя хохол.

— Ну, ну, ешь! — уговаривает Кумрэ, поднося ладонь под самый клюв, а Мырпатыло, выпрямившись, произносит непонятные слова:

— Ничего чужого ты не хочешь, ничего тебе не интересно. Ты совсем птица.

Пожав плечами, он относит птенца в дом и сажает в глубокую щель за панджару [93], откуда не выбраться. Кумрэ долго стоит перед ним и тянет к нему руку, но маленькое отверстие панджары не пропускает ее.

Ленинград

[88] См. примеч. 51.

[86] Чий — связанная из камыша или тростника легкая циновка. Ее используют для кибиток, юрт. Иногда тростник сплошь обматывают цветными шерстяными нитками, так что вся плоскость чия получается украшенной пестрыми узорчатыми рисунками.

[87] Куржум, коржун — переметная сума.

[84] Кереге — сборно-раздвижное основание казахской юрты, которое состоит из отдельных секций-решеток (канат), соединенных друг с другом, и образует тем самым круговую стенку юрты; канат представляет собой скрепленные по диагональным осям планки (саганак), чаще всего из ивовых прутьев.

[85] Ууки — деревянные жерди, из которых сооружают купол юрты.

[82] Намазлык — коврик для намаза, регулярной мусульманской молитвы, на котором чаще всего изображена ниша с острием свода, вершина которого во время моления должна быть обращена к Мекке.

[83] Майдан — площадь, свободное поле. Здесь: сады, которые распадаются на частные мелкие участки за пределами кишлака.

[80] Кошма — орнаментированный войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти у народов Средней Азии и Казахстана.

[81] Карагач — среднеазиатский вяз: раскидистое, дающее хорошую тень дерево.

[79] Кукупчок (узб.) — удод.

[93] Панджара (тадж.) — узорчатая, чаще всего деревянная, иногда глиняная или каменная (в мечетях) или ганчевая (алебастровая) решетка, закрывающая отверстие для света (окно). Часто помещается в проеме, продолжающем дверь. «Стекол в последних [окнах] не было. Они заменялись ставнями или решетками из дерева или гипса» (Соловьев М.М. Ученая экспедиция в Бухару в 1841–1842 гг. Изд-во Академии наук СССР, 1936. С. 79).

[91] Кетмень — лопата или мотыга с железной плоскостью, насаженной перпендикулярно к древку.

[92] Ишке (узб.) — коза или козел.

[89] Бикасиб — полушелковая полосатая материя.

[90] Илён (узб.) — змея.

Глава VI. ИЛЛЯШ. МОЛИТВА

Затягивая бельвок, не забудь про дырки. Там, где натянут адрас [94], трещат волокна. Поперечные связи полушелка разъехались, и вместо обруча обвисла бы тряпка, если бы новая рвань не накрыла прорех и не связала бы пояс, крепкий, пока его не тронули с места, как хитро добытое счастье. Заткнувши лезвие прочно в чехол, так что кончик коснулся узла кисти, Илляш поднимает легкую, только что вырезанную палку и, подтянув живот, спускается к Чирчику. Освеженный ишак без вьюка не сталкивает камней осторожными копытами. Под дощатое седло заткнута пай-тиша [95]. С луки свисает моток веревки. Подойдя к мосту с поворота тропинки, Илляш видит четырех декхан [96], переходящих мост тоже порожняком. Пока он наблюдает за ними из-за скалы, его ишак выходит на край тропинки и вытягивает шею, чтоб подать голос. Илляш испуганно машет на него обеими руками и тихо говорит:

— Не кричи, не зови их, смотри, палка!

Но отвернувшийся от него осел опять раскрывает рот, обнажая зубы.

Илляш взмахивает палкой:

— Вот я тебя сейчас ужалю, чума. Ты у меня ни звука не издашь.

К счастью, в это время внизу на узкий мост, дрожащий под копытами ослов и ногами людей, налетает ветер и срывает с одного из декхан широкий халат — мала-тун, который, засветившись большими дырками, как пробитая птица, слетает в реку и быстро понесся вниз. Декхане сбегают с моста, крича и размахивая руками, и, прыгая с камня на камень, бегут за халатом по берегу. А он то показывается, то ныряет.

Тогда Илляш быстро проводит осла по мосту и сворачивает с дороги вверх по саю [97]. Без стрекала, заложив обе руки за палку, просунутую между ним и спиной, Илляш поднимается, разводя носки сыромятных сапог, торопя ишака словами:

— Иди быстрее, Фарсах! Ты красивый, Фарсах!

По временам он приплясывает и запевает песню:

«Дуру ны хаммом

Моги ла би бом

О, шуки барной Джура-джон [98]

Пюшты ма пюшты

Тамокю кышты…»

И другую:

«Хомид бек узи люпи

Бошига бахмаль тупи…»

Тут он на секунду останавливается и притоптывает ногой в землю. Фарсах оборачивается на него.

— Иди, иди, — говорит Илляш.

Дойдя до дувала, где, бурля, отделяется большой арык [99], утекающий ниже через дыру в сады хакима, Илляш тревожно оглядывается, пинает осла в крестец концом палки и спешит дальше.

Сай укрыт зарослями джийды, которая так пахнет, что воздух здесь можно трогать руками. Ручей старательно огорожен барьером, и даже кое-где уступы русла замощены. Незамутненная вода выглаживает зеленые плиты. А над ней тянется стена. Илляш осторожно открывает дверь, укрытую тонкой резьбой, которая от старости стала голубовато-серой. В углу двора, под карагачом, на кошме поверх глиняного помоста, спит старик, задравши вверх седую красиво подстриженную ровную бороду и раскрывши красный рот. Из коротко подвернувшейся штанины высовывается босая нога с толстой глянцевитой икрой. Подойдя тихо, чтоб не разбудить, Илляш садится на корточки, свесивши с колен руки, и ждет. Потом он вынимает из отделения куржума сверток и раскладывает перед спящим, вынув из лохмотьев, два отреза блестящего бикасиба. Над открытым ртом старика звенят мухи. В листве карагача шуршит маленькая черная змея. Илляш, задравши голову, следит за тем, как она, приникая к ветке, толкает свое тело, приподнимает маленькую черную головку, потом пропадая между листьями. Потом опять появилась, свешиваясь вниз головой и раскачивая ею. И ползет дальше, обдергивая ствол всем телом. Наконец Илляш видит с помоста гнездо, к которому она ползет. Но в это время он слышит окликнувший голос. Старик сидит на своей кошме, свесивши ногу вниз, почесывая грудь.

Илляш вскакивает и подходит, кланяясь, протирая глаза и говоря приветствие:

— Ассалям алейкум! Салям якшими сыз? Аман ясанми сыз? Ата аманми сыз? [100]

Старик молча кивает.

— Помоги, отец, — говорит Илляш, — я пришел… Я хочу посоветоваться с Богом. У меня важное дело. Научи меня истихарэ [101].

— Советоваться, — спрашивает старик, — а о чем?

Илляш молчит, как бы несколько удивленный. Ишан [102] рассматривает его:

— Ну, говори.

Илляш шмыгает носом:

— У одного человека есть женщина.

Он опять замолкает.

— Это хорошо, — говорит ишан. — А как ее зовут?

— Турдэ.

В это время в ветках карагача раздается быстрый резкий шепот, а потом шум и чириканье, и оттуда на глиняную площадку возле ишана падает птенец-воробей. Он еще не умеет как следует летать, но падает благополучно и медленно ползет, тычась головой в землю. Ишан, потянувшись с легким кряхтеньем, берет его в руку, согнутую лодочкой, и рассматривает.

— Продолжай, — обращается он к Илляшу.

— Я бы хотел, отец, научиться от вас истихарэ, как полагается.

— Как полагается? Ну, так: сперва, сам знаешь, расстели намазлык… Постой… пойди… там, на айвоне… лежат несколько одеял, а сверху намазлык… Возьми его сюда…

Ишан прерывается из-за одышки. Пока Илляш ищет и приносит намазлык, ишан, забавляясь чирикающим птенцом, дует ему в клюв.

— Теперь обратись к Мекке, где стоит мечеть Авраама, стань в положение аттахият [103]… Нет, нет, упрись задом в пятки, сделай суджуд [104] — земной поклон, — ну, и начинай.

Тут старик замолчал, продолжая играть с птенцом.

Илляш, некоторое время подождавши, спрашивает:

— Что, отец, начинать?

— Ну, откуда ж я знаю! По-разному. Смотря, что у тебя за дело. Если, например, ты хочешь зарезать плохого человека или обокрасть кяфира [105] — так сказать, наказать зло, — тут дело твое понятно. Надо испрашивать день и час. Это определяется после одного ряката [106]. Да, вполне достаточно одного. А если тебе, предположим, нужно увести стадо для хозяина — так он велел — у человека, которого ты не знаешь… это сложнее. Или, предположим, ты должен выстричь чужой тут, чтобы отдать долг, а тебя держат за полу халата — рука заимодавца лежит на ней, — а у тебя ножницы в руках… дело сложное, нужно два ряката или, пожалуй, три. Тут решает не шариат [107], а голос Божий. А если ты, скажем, ждешь заработка от перепродажи и не знаешь, как обстоит с колодцами в Аджаме [108], кто ж тебе ответит на это, кроме того, кому все известно. Вообще, если ты хочешь от Бога ясного ответа, то и спрашивай ясно и толково. — Ишан тяжело дышит после длинной речи.

— Ты что, пришел арчу рубить?

Илляш растеряно оглядывается и видит высунувшегося из-за садовой калитки ишака с тишой и мотком веревки. Не вставая с намазлыка, он машет на него рукой, и ишак прячется.

— Я в отчаянии, — говорит Илляш, — а это для отвода глаз, мне сейчас не до работы, я, пожалуй, последний день хожу под хакимом.

Он испуганно умолкает.

— Хочешь торговать?

— Нет.

— Пятый фарз [109] — счастливое дело.

Илляш стонет.

— Ахмад-и-Мухтар [110]! Нет!

— Да, у тебя не на кого оставить молодую жену. А брать ее с собой и дорого, и опасно. Я слышал, что ты как будто разбогател.

— Это не моя жена, отец.

— Ну, ну, — укоризненно говорит ишан, слегка подбрасывая птенца на ладони. Помолчав, он говорит: — Аллах требует ясности.

Илляш поворачивает к нему голову, уставив на него круглые ноздри курносого носа. Потом, потупясь и скаля зубы, выжимает из себя:

— Не моя женщина. Мне ее оставил один тюра [111].

Ишан, раскрыв ладонь, осторожно опускает птенца на площадку.

— А я не хочу ее держать, — продолжает Илляш, шмыгая носом. — Отец, что мне делать?

— А? Постой-ка, сперва сделай один рякат.

Старик, кряхтя, сходит с помоста и возвращается с Кораном в тисненом оранжевом переплете.

— Повторяй за мной фатиху [112].

Пока они в два голоса читают молитву, солнечное пятно уходит с северной стороны и ишак два раза выглядывает из-за садовой калитки.

— Теперь мы прочтем аят аль-Курси [113].

Птенец, ковыляя и тычась клювом, доползает до края площадки и, сорвавшись, падает на землю. Над ним с криком носятся взрослые воробьи.

Кончив молитву, ишан усаживается на старое место и спрашивает:

— Кто тебе дал женщину?

— Богатый тюра. Он был с охотой. Они здесь собирали соколов.

— А что он сказал?

— Сказал, что он едет дальше, что купил женщину на дороге. Я не поверил: где здесь купишь такую женщину. Таких здесь не бывает. Он сказал, чтоб я держал ее пять месяцев. И заплатил. Он сказал, чтоб я одел ее во что-нибудь грязное и рваное. У меня нашлось. И что она может ходить у меня за ишаком. Но она ничего не умеет.

— Что он еще сказал?

— Чтоб она не мылась и никуда не выходила со двора. И чтоб я на нее не смотрел.

— Ну, так чего же ты хочешь?

— Не хочу.

— Что, не хочу?

— Не хочу ее держать.

Старик, наклонившись к Илляшу, слушает.

Вдруг Илляш закричал высоким голосом, так громко, что голос его сорвался:

— Зар, зар [114], нет таких женщин! Я несколько раз смотрел на нее, нечаянно, когда она отодвигала румоль. Когда он ее привел, я ее не видел… я не знал… А он сказал мне: «Ты что это ешь?» — А я говорю: «Ем толкан [115]». — А он подошел к чашке, ударил ногой и говорит: «Хочешь халвы-и-тар [116]?» — А я говорю: «Хочу, господин». — «А чего еще?» — «Ну, вообще, всего». — «Пожалуйста, все будет». И он мне отсчитал — «Это только часть», — и оставил ее.

Ишан, приподнявшись, хочет спросить, но удерживается.

Илляш громко шмыгает и утирается.

— Но я любопытный. И когда я ее увидел… Он мне сказал, чтоб она не мылась, но это ей не помогает. Она спит в сарае, где живет Фарсах, а я уходил каждую ночь на майдан и старался реже с ней встречаться. Я думал, только бы он скорее вернулся, и считал дни. Но дней еще было много, а теперь я уже не могу ждать.

Тут Илляш, привскочив на коленях к самому углу намазлыка, приложил руки к глазам и, протирая их, повысил голос:

— Я — как высохший в песке, у которого до самой смерти растут глаза! Когда я стригу тут, я боюсь заглядывать в листья, чтоб не увидеть ее. Но от голода не отвернешься. Правда? Я не пришел хитрить, отец, я пришел молить, тем более что я уже и работу упускаю из своей последней руки, потому что работа не помогает. А что помогает? Я знаю! Аллах, дай мне, как венец твоих благодеяний, закрывающую глаза усталость. Я прошу о слабости у Азазиля [117]. Но никакой усталости нет. Я очень бодрый.

Илляш бьет себя здоровой рукой в грудь, делая при этом непроизвольное движение и левой, высохшей, и кричит:

— Дод! Дод! [118]

— Чего же ты все-таки хочешь? — снова спрашивает ишан.

Илляш бессильно усаживается возле намазлыка.

— Я вижу, что ждать больше нельзя. Кто его знает, этот тюра — человек важный. Я даже сперва не понимал, какой важный. Сейчас понимаю. Даже сказать страшно. Если я согрешу, как я появлюсь с черным лицом? Сперва он меня зарежет. Даже не мигнет. А потом Мукар и Накир [119] будут меня побивать огненными гурзы [120]. А перед этим он не отдаст мне денег, которые обещал. Ничего я не получу.

Ишан спрашивает:

— А когда он хотел вернуться за женщиной? Ты говоришь — пять месяцев. Сколько же дней осталось?

— Еще двадцать три дня.

— Ну, что ж за трудность, если столько ждал… Тут нечего думать, жди.

Илляш, закрыв глаза и откинув голову, отвечает с большой убежденностью:

— Царь-птица Хамид, прославленный Мухтар [121], совершил миградж [122], а полотенце не просохло. А не веривший пошел за реку и родил пятерых детей, а котел с шурпой только закипел. А ты говоришь, ждать двадцать три дня! Нет! Да я подохну! Я боюсь ее увидеть еще один раз.

Подумавши, ишан говорит:

— Насколько я понимаю твой крик, тебе она сильно в тягость. Ты хотел бы что-нибудь попроще, чтобы, так сказать, источить свою остроту, и тогда бы ты охладел к опасным мыслям. Так возьми себе настоящую жену. У тебя ведь есть деньги.

Илляш грустно качает головой:

— Ата [123], теперь уже поздно.

Ударивши себя опять в грудь, он кричит: