автордың кітабын онлайн тегін оқу Джарылгач (сборник)

Борис Степанович Житков

Джарылгач

Рассказы и повести

Пудя

Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие.

Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин.

Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех и по меху все хвостики, хвостики… Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:

— Пожалуйста, прошу.

Важный — весь в черном, и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли.

Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был: в валенках вперся и в башлыке.

— Вы что делаете?

Таня держит хвостик и спрашивает тихо:

— А как по-твоему: растет так из меху хвостик или потом приделано?

А Рыжий орет как во дворе:

— А чего? Возьми да попробуй.

Таня говорит:

— Тише, дурак: там один важный пришел.

Рыжий не унимается:

— А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.

С валенок снег не сбил и следит мокрым.

— Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу… Вот он так сейчас, — и Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.

Я сказал:

— Ну да, баба, — и дернул за хвостик. Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик — пак! и оторвался.

Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:

— Оторвал! Оторвал!

Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лег на пол. Такой пушистенький лежит. Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит:

— Я пойду к маме, реветь буду, — ничего, может, и не будет.

Я говорю:

— Дура, не смей! Не говори. Никому не смей!

Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:

— Возьми, возьми, ты же говорил…

Он руку отдернул:

— Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело!

Потер варежкой нос — и к двери.

Я Таньке говорю:

— Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и все пропало.

Она говорит и вот-вот заревет:

— Пойдем посмотрим, может быть, незаметно? Вдруг незаметно?

Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что не хватает.

Я вдруг говорю:

— Я знаю: приклеим.

А клей у папы на письменном столе, и если будешь брать, то непременно спросят: зачем? А потом, там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.

Танька говорит:

— Запрячем, лучше запрячем, только скорей! Подальше, в игрушки.

У Таньки были куклы, кукольные кроватки. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.

Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.

В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:

— Сейчас, сейчас шубу подам.

Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим.

Таня дрожит и бормочет за куклу:

— Здравствуйте! Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?

Вдруг дверь к нам отворяется: отец распахнул.

— А вот это, — говорит, — мои сорванцы.

Важный стоит в дверях, черная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:

— А, молодое поколение!

Ну, как все говорят.

А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.

— Играете? — сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:

— А эту барышню как же зовут?

Мы оба крикнули в один голос:

— Варя!

Важный засмеялся:

— Дружно живете.

И видит вдруг у Таньки слезы на глазах.

— Ничего, ничего, — говорит, — я не испорчу.

И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.

Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал смеясь:

— Зачем же конем таким?

И представил, как я шаркнул.

В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол, и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем по скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.

Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтоб из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.

На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то небось каждый хвостик переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре… Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо:

— Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет.

Танька вскочила и шепчет:

— Чего ж там считать, и так видно: вот какая пустота! — и обвела пальцем в воздухе большой круг.

Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?

Несколько дней мы так боялись.

А потом я говорю Таньке:

— Давай посмотрим.

Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький.

Таня положила его к себе на колени и гладит.

— Пудя какой, — говорит. — Это собачка кукольная.

И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.

Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну, замечательно!

Танька закричала:

— Брысь, брысь сейчас! Не место собакам на диване валяться! — и скинула Пудю. А я его Варьке на кровать.

А Танька:

— Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь…

Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой.

Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.

Танька кричала:

— Пудька, тубо!

Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.

У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку, Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате — играли в цирк. А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:

— Пудя! Пудька! — И хлопал себя по валенку.

Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:

— Да не тебя, дурак, а Пудю. Пудька! Пудька!

Папа нахмурился:

— Какой еще Пудька там? — И осматривается.

Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки.

Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет — мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в притолоку, чтобы завязывать веревкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали — пусть только Рыжий придет.

Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки, — тогда совсем будет живой.

А Рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шепотом кричит:

— Пришел, пришел!

Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку.

Вот он идет… Толкнулся… Ага! Не тут-то было. Он опять.

— Эй, пустите, чего вы?

Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:

— Отворяй, Танька!

И так стал орать, что пришла мама.

— Что у вас тут такое?

Рыжий говорит:

— Не пускают, черти!

— А коли черти, — говорит мама, — так зачем же ты к чертям ломишься?

— А мне и не их вовсе надо, — говорит Рыжий, — я Пудю хочу посмотреть.

— Что? — мама спрашивает. — Пудю? Какого такого?

Я стал скорей отматывать веревку и раскрыл дверь.

— Ничего, — кричу, — мама, это мы так играем! Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая…

— Так орать-то на весь дом зачем? — И ушла.

Рыжий говорит:

— А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!

— А кто говорил: «Дерни, дерни»?

— Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете.

Танька чуть не ревет.

— Тише, — говорит, — Яша, тише!

— Чего тише? — кричит Рыжий. — Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.

Я схватил его за рукав.

— Яша, — говорю, — я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.

— Всякий хлам мне суешь, — заворчал Рыжий.

Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.

— Колесо, — говорит, — проволокой замотал и тычешь мне.

Посопел, посопел…

— С вагоном, — говорит, — возьму, а так — на черта мне этот лом!

Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушел через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:

— Все равно скажу, хвостодёры!

Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:

— Чтоб ему теплей было.

Я сказал Таньке, что Рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали, как нам сделать. И вот что выдумали.

Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет веселый, — после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:

Пудю несем,

Пахнем гусем.

И еще там что-нибудь.

Все засмеются, а мы еще больше запоем — и к папе. Папа: «Что это вы, дураки?» — и засмеется. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и все сойдет. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.

Или вот еще: на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все.

Я еще в кровати думал, что я устрою Яшке Рыжему.

Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет.

Папа бросился к нему:

— Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!

А я сразу понял — что, и в животе похолодело.

Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:

— Что это? Откуда такое?

Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.

— Тубо! — крикнул папа и толкнул Ребика ногой. Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:

— Это хвостик. Это от шубы.

Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:

— Это черт знает что такое!..

Я вздрогнул. А Танька всхлипнула — она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику.

— Эту собаку убить надо! Это дьявол какой-то!

Ребик под диван забился.

— Раз уж пришлось за штаны платить… Ах ты, дрянь эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся!..

И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:

— Принеси ремень! Моментально!

Я бросился со стула, совался по комнатам.

— Моментально! — заорал отец на всю квартиру злым голосом. — Да свой сними, болван! Живо!

Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик — он на полу валялся — и бьет, бьет:

— Шубы рвать! Шубы рвать! Я те дам шубы рвать!

Я даже не слыхал, что еще там папа говорил, — так орал Ребик, будто с него с живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.

Мама только вскрикивала:

— Оставь! Убьешь! Николай, убьешь! — Но сунуться боялась.

— Веревку! — крикнул папа. — Афросинья, веревку!

— Не надо, не надо, — говорит Фроська.

Папа как крикнет:

— Моментально!

Фроська бросилась и принесла бельевую веревку.

Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой. Но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его за шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.

— Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.

Папа был весь красный и запыхался.

— Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же! — И пошел мыть руки. Глянул на часы. — А, черт! Как я опоздал! — И побежал в прихожую.

Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько разглядел, так увидал бы все и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить — вдруг нитки. Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили…

Я сказал Таньке, чтобы украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.

Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и все его ласкали. Танька приговаривает:

— Ребинька, миленький, били тебя! Бедная моя собака! — Стала реветь. И я потом заревел.

— Отдадут, — говорю, — собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодерню.

И представилось, как придет собачник, накинет Ребичке петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, все равно потянет. А потом так, на петле, с размаху — брык в фургон со всей силы. А там на живодерне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.

Потом мы у Фроськи выпросили мяса, — Танька под юбкой мимо мамы пронесла, — и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню.

И мы с Танькой говорили:

— Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.

И это все потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврике. Вот Ребик и нанюхал Пудю.

Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:

— Он чует, чует!

А я стал ей про живодерню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:

— Двое держат, а один режет. — И показал на Ребике рукой, как режут.

Танька залилась.

— Я скажу, я скажу, что мы!.. Скажем… Хоть на коленки станем, а скажем.

И все ревет, ревет… Я сказал:

— Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.

И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.

А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.

— Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой — блох напустит.

Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть.

Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилось. Я говорю Таньке:

— Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: «Папа, прости Ребика, это мы сделали!»

Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же входит важный, а за ним папа.

Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при важном — и вдруг на колени? И глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника, и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.

Танька одним духом, скороговоркой:

— Папа, прости Ребика, это мы сделали!

И я тогда скорей сказал за ней:

— Это мы сделали.

Все подошли:

— Что, что такое?

А папа улыбается, будто не знает даже, в чем дело.

Танька все на коленках и говорит скоро-скоро:

— Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький, миленького Ребичка… не надо резать…

Папа взял ее под мышки:

— Встань, встань, дурашка!

А Танька уже ревет — страшная рева! — и говорит важному:

— Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.

Важный засмеялся и оглядывается себе за спину:

— Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.

— Да видите ли, в чем дело, — говорит папа, и все очень весело, как при гостях: — собака вдруг притаскивает вот это, — и показывает на Пудю. И стал рассказывать.

Я говорю:

— Это мы, мы!

— Это они собаку выгораживают, — говорит мама.

— Ах, милые! — говорит важный и наклонился к Таньке.

Я говорю:

— Вот ей-богу — мы! Я оторвал. Сам.

Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:

— Зачем врешь и еще божишься?

— Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.

Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.

Отец:

— Покажи, покажи. Моментально!

Важный тоже сделал серьезное лицо. Как хорошо было, все бы прошло. Теперь из-за ниток этих…

— Яшка, — говорю я, — Яшка Рыжий видел, — и чуть не плачу.

А папа крикнул:

— Без всяких Яшек, пожалуйста! Достать! Моментально! — И показал пальцем на Пудю.

Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.

Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:

— Моментально! — и держал палец.

Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.

Я снял Пудю и подал папе.

— Простите, — вдруг обернулся важный, — да от моей ли еще шубы? — И стал вертеть в пальцах Пудю.

— Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?

— Намордничек! — крикнула Танька из маминой юбки.

— Ну вот и ладно! — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу:

— Тра-бам-бам! Трум-бум-бум!

— Ну, давайте обедать, — сказала мама.

Уж сколько тут реву было!..

— Отвяжи собаку, — сказал папа.

Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику:

— Пиль!

Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.

— Умой поди свою физию, — сказала мама Таньке, и все сели обедать.

Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу.

Пусть знает!

Веселый купец

Жил-был моряк Антоний. У него был свой собственный двухмачтовый корабль. Антоний был итальянец, и корабль его ходил по всем морям. Корабли у других хозяев назывались важно. То «Святой Николай», то «Город Генуя» или «Король Филипп», а Антоний назвал свой корабль «Не Горюй».

Бывало, нет в море ветру, стоит корабль. Всем досадно. Антоний глянет на паруса и скажет весело:

— Стоит «Не Горюй»!

Раз положило ветром корабль совсем боком, все перепугались, Антоний как крикнет:

— Лежит «Не Горюй»!

У всех и страх прошел, и побежали матросы на мачты убирать паруса. И все говорили:

— Разобьет нас о камни, все равно капитан крикнет свое: «Пропал „Не Горюй“!»

А надо сказать, что везло Антонию во всем: стоят корабли в гавани, везти нечего, хозяева злые по берегу ходят. А гляди — Антоний наберет всякой дребедени и чуть не по самую палубу загрузит корабль.

— Мне всегда счастье будет, — говорил Антоний. — Имя у меня такое — все Антонии счастливые. А которые несчастные Антонии, так это значит дураки. Дурака как ни назови, все равно за борт свалится.

Все к Антонию служить набивались. Понятное дело: коли хозяину везет, значит и матросам больше перепадает. Да и весело у веселого служить. Так все в порту и звали Антония — Веселый Купец.

Стоял Антоний со своим кораблем в речном порту. И как назло уж вовсе никакого грузу нельзя было достать. Антоний по городу бегает — нечего везти. Пришел в порт, дымит трубочкой, торопится по пристани. А с других кораблей хозяева поглядывают, подмигивают, локтем соседей подталкивают — кивают на Антония.

— Кажись, невеселый идет.

Один крикнул:

— Эй, Антоний! Грузу-то много ли?

Антоний стал, обернулся и крикнул, чтобы всем было слыхать:

— Полон корабль, по самую палубу загрузим. Завтра в море ухожу.

А ему рукой машут — врешь, значит, хвастаешь.

А к вечеру едут в порт подводы одна за другой, вереницей, еле лошади тянут. И все к Антонию. Повыскакивали с кораблей на берег люди, щупают на ходу, что в мешках. Смешное какое-то: крупа не крупа. Один и ткнул ножом, — а из мешка песок.

И все стали кричать:

— Песок! Песок! Вот дурак, с реки песок в море возит!

Антоний только на матросов покрикивает:

— Грузи «Не Горюй» под самую палубу!

Люди над матросами смеются:

— Кашу варить будете? Или на муку молоть повезете?

А матросы поплевывают:

— Дело хозяйское.

— Для форсу, — решили моряки, — для форсу грузится.

А Антоний хлопочет:

— Туда клади, сюда неси.

Под утро загрузили корабль — дальше уж некуда. Потянул ветерок, и все видели, как вытянулся «Не Горюй» на середину реки, поставил паруса и ушел в море.

А Антоний и вправду не знал, куда с этим песком деваться. Вышел в море и не знает, куда курс держать.

«Эх, — думает Антоний, — есть одна гавань, и город там богатый — давно там не бывал я. Была не была, пойду я туда, а там видно будет».

Набил трубочку, вышел на палубу. Надулись паруса пузырями, идет судно попутным ветром. Солнце с неба светит, веселая вода за бортом плещется, и от палубы смоляной горячий дух поднимается. Везет «Не Горюй» полное брюхо песку, тянет, везет, куда хозяин ведет. Тяжело на волне переваливается. Матросы в тень забрались и в карты шлепают. Один рулевой стоит и правит, куда велел Антоний.

Наутро стали подходить к берегу. Что такое? Узнать Антоний не может: как будто и тот город стоит, куда шел, да берега не узнать: где раньше деревянные сваи из воды забором торчали, черные, как старые зубы, — тут уж стена каменная стоит, загораживает гавань от зыби. А на пристани народу — как муравьев, и натыкано чего-то, нагорожено.

Приказал Антоний отдать якорь. Не вошел в гавань, а поставил судно перед каменной стенкой.

— Спускай, — говорит, — ребята, шлюпку: я на берег еду.

Гребут молодцы, наваливаются, Антоний правит. Вот проход в стене оставлен. Прошел в проход Антоний, гребут к пристани. Батюшки! Пристать некуда! Все разворотили, всю пристань заново строят.

— Сюда! Сюда! — кричат с берега и показывают, где есть удобное местечко. Выскочил Антоний на берег — еле пройти, протиснуться. Рабочих, каменщиков! Стучат, камень тешут. Мастера бегают:

— Не спи, — кричат, — поторапливайся.

И все, как мукой, каменной пылью засыпаны.

— Не ко времени, — говорят Антонию, — не ко времени пришел, брат. Тут у нас и стать негде. Видишь, что делается. Ни одного корабля в гавани нет. Иди дальше со своим судном.

И никто на Антония и глядеть не хочет.

«Ну, — думает Антоний, — не стыдно и уйти: нельзя никому здесь выгружаться, не я один».

И пошел в город.

«Куплю, — думает, — бочонок вина, сам выпью и ребят угощу. Все равно весело будет».

Вдруг подходит к нему старик — тамошний купец.

— О, — говорит, — Антоний, Веселый Купец. Здорово! Гляди — и тебе не повезло. А товар-то дорогой, должно?

Антоний рассмеялся:

— Да просто песок.

— Речной? — старик крикнул и присел даже.

— С реки, — говорит Антоний.

— Да милый ты мой! Да хороший ты мой! Песку-то тут и надо. К нам король приезжает, нам три недели осталось, а песку-то проклятого не хватает на постройку. За сорок верст возим. Да не шутишь ли?

— Да я знал, — говорит Антоний, — о чем вы плачете, — вот и привез песку. Цена-то вот только хороша ли?

А тут уж народ обступил, и все кричат:

— Песок! Песок привез! Самолучший.

И наперебой гонят цену — крик подняли.

— Много ли?

— Полно судно!

Антоний и в город не успел сходить.

— Гони, — кричат, — судно сюда, к самой постройке.

Засмеялся Антоний, в землю плюнул.

— Тьфу ты, — говорит, — вот поди: даром я Антоний, что ли?

Нагнали народу выгружать Антониев корабль. Песок горой на пристань высыпают, Антоний сидит да деньги считает. Матросам бочонок вина поставил. Сидят выпивают и песни горланят.

Снялся утром Антоний, а куда — матросы не спрашивают. Так уж заведено было: хоть к черту на рога. А ведет Антоний судно — значит, не горюй. Капитан знает!

Скрылся за кормой город — легкой полоской лежит на горизонте берег, будто прочеркнут легкой черточкой. Бежит по воде «Не Горюй», полощется белым пузом, порожнем бежит. Прыгает, как утка, на волне. Веселый ветер играет в море. Надулись паруса, напружились мачты. Антоний выколачивает трубочку о борт. Кричит:

— Давай мне, ребята, кружку вина!

Пьет Антоний вино из ковшика, и несет в лицо свежую пену из-за борта. Летняя погода — веселая. Синяя вода в Средиземном море, синяя, будто синька распущена. И зыбь завивается большими гребешками, и средь зыбей белым лебедем переваливается корабль на всех парусах.

А в реке, в порту на кораблях последний табак докуривают. Стоят все корабли хмурые, и голые мачты с реями торчат, как кресты на кладбище. Хозяева злые ходят по пристани и уж друг на друга глядеть не могут. И вдруг крикнул кто-то:

— Гляди — не Антоний ли?

Все глянули — и верно: валит в порт «Не Горюй» напротив воды, тужится против теченья, раздулись, как щеки, паруса с натуги, и вечернее солнце ударило в них красным пламенем.

Вышел на пристань Антоний.

— Что, — говорят, — на зубах не хрустит?

Антоний веселыми ногами в город спешит, трубкой дымит, посмеивается.

— Тебя как звать? — спрашивает одного.

— Филипп.

— Вот здесь и прилип! А тебя?

— Герасим.

— Погоди, завтра покрасим! А я Антоний — не горит, не тонет.

Пошли капитаны Антониевых матросов спрашивать: куда ходили, чего там хозяин накуролесил?

А те все в одно слово:

— За морем были, весь товар сбыли.

Наутро глядят капитаны — опять Веселый Купец песок грузит.

Одни говорят:

— С ума сошел от форсу.

А другие продали последние веревки и наняли подводы, чтоб им тоже песок возили. Загрузился Антоний песком. Вышел в море, оглянулся — три корабля сзади.

И направил Антоний свой корабль прямо в море. Глядит — и все три корабля за ним повернули. Идут следом, как на веревке привязанные.

А Антоний посмеивается:

— Иди, иди, по воде следу нету, дай срок.

Стих ветер. Лежит море как скатерть шелковая, и на нем три белых корабля, а впереди четвертый, Антониев. Вечер упал. И прикрыло море черным небом — только звезды на небе горят, колыхаются. И тут задышал ветерок. Встрепенулся «Не Горюй», выпучились паруса, зашептал ветер в снастях, зажурчала вдоль бортов вода.

Оттолкнул Антоний рулевого, сам взялся за руль и повернул корабль, куда надо.

— Так и веди, — сказал Антоний, — а огня на судне — чтоб ни-ни, чтоб и трубки на палубе не зажгли.

А три корабля все шли туда, вперед, как повел их Антоний, — всю ночь шли. Наутро глянули — нет Антония. Ушел «Не Горюй» — и загоревали. Надул Веселый Купец, удрал. А по воде следу нету. Озлились и пошли назад. Дорогой песок в море сыпали. Пропади он пропадом!

В третий раз сходил Антоний, и уж никто за ним не гнался.

— Куда ж ты возил? — спрашивают.

— А на мельницу, — говорит Антоний, — на муку мололи. Приходи нонче ко мне блины есть.

Денег стало у Антония — куча. И привязалось к нему счастье — хоть поленом гони. И уж все на него сердиться забыли. Придут капитаны погостить на судно — Антоний вина не жалеет.

Вот раз идет Антоний в море и видит — дым идет из моря. Что за чудо? Не горит ли корабль на воде? И направил на дым. Добежать бы скорей, спасти хоть людей.

Он к дыму, а дым от него. Что за притча? Достал Антоний медную трубу и стал в трубу глядеть. Матросы сзади стояли — ждали, что капитан увидит.

— Ничего не пойму, — сказал Антоний, — кухня по морю плывет. Черная труба торчит, а оттуда дым валит.

И отдал матросам трубку. Все глядели. И один сказал:

— Слыхал я про это. Это — пароход.

— Сам знаю, — сказал Антоний, и первый раз капитан нахмурился и ушел в каюту.

— А здорово прет проклятая пекарня, — сказали матросы.

А ночью не было ветра. «Не Горюй» стоял, и паруса отдыхали. Как усталые повисли на реях. И вдруг мимо прошумел пароход и махнул на корабль вонючим дымом. Прошел мимо корабля — и слышно было в тихой ночи, как ворочается, урчит машина в утробе, ворчит, наворачивает…

Выскочил Антоний на палубу, глянул вслед пароходу:

— Как еще вода эту жаровню держит! — и плюнул за борт: — На тебе на дорогу.

Старый матрос подошел к Антонию, кивнул вслед пароходу:

— А ведь самый-то лучший груз они подбирают.

— Плевал я, — засмеялся Антоний, — пусть дураки везут им мешки да бочки. Да на этой жаровне и ладан серой провоняет! А много ли их, пароходов-то?

— Да слыхал, что уж два их в нашем море завелось.

Ушел старик спать. Антоний долго глядел вслед пароходу и видел, как уходит вдаль огонек, все меньше, меньше и вот уж совсем не стало.

— Ишь устилает, — сказал Антоний. — Погоди! — и погрозил кулаком пароходу вслед.

С полночи заиграл ветерок, скрипнули мачты, проснулся «Не Горюй» и пошел полным ветром через море, на ту сторону.

А на той стороне был город на море. И прямо пройти к этому городу нельзя было. Под водой лежала каменная гряда. Каменные горы стеной стояли, острые, как пики, и только порожним кораблям можно было проскользнуть поверх этих пик, а груженые корабли делали крюк, большой дугой обходили эти мели и камни.

Антоний не спал ночью, поджидал, когда надо свернуть и пойти вдоль страшных каменьев.

«Волчьи зубы», — говорили моряки про эти каменья.

Стало светать, и уж близко должны быть Волчьи зубы. Глядит Антоний вперед — что за чудо? Будто вышел зуб из воды и торчит черным пеньком. Присмотрелся — что за дьявол? Никак пароход стоит. Стоит как раз на «зубах».

— Ребята! — крикнул Антоний, — попала кузница волку в зубы.

Все вскочили, все через борт глядят, глаза со сна протирают.

— Верно! Сел пароход на каменья.

А на пароходе флаг на мачте и флаг узлом завязан: просит пароход флагом помощи.

Антоний направил корабль к пароходу, а с парохода к нему шлюпка идет, гребут гребцы изо всех сил. Приехал сам капитан.

— Антоний, — говорит капитан, — будь, Антоний, другом, спаси ты нас.

— А езжайте все ко мне, — говорит Антоний, — я гостям всегда рад.

— Нет, — говорит капитан, — нет, Антоний. Дай ты мне один свой парус. У меня дырка в боку. Я твой парус подведу, растяну за четыре угла, и он мне как пластырем дыру мою залепит. Дойду как-нибудь до порта.

— Тебе пластырь надо? — говорит Антоний. — У меня не аптека!

— Антоний, — взмолился капитан, — видишь, стоит мой пароход, а ты мимо идешь…

— Я тоже стоял, а ты мимо шел, — смеется Антоний, — я ж не плакал.

— Так ведь потонет пароход! — закричал капитан.

— А зачем кузнице по морю плавать? — сказал Антоний. — Бросай свой утюг, вези всех людей сюда. А не хочешь — я дальше пошел. Решай: раз и два.

Озлился капитан, чуть не заплакал. Однако поехал назад и всех людей перевез к Антонию на корабль.

— Пошел «Не Горюй»! — крикнул Антоний и пустил корабль в обход вдоль «зубов».

А капитан стоял на борту и все глядел, как тонул его пароход.

— Все равно другой остался, — шепнул старик Антонию в ухо.

А на другом пароходе был ловкий капитан. Осторожный моряк, изворотливый. Бегал, рыскал его пароход по всем портам. Только Антоний сунется за товаром, — глядь — уж пароход перехватил и увез куда надо.

Товарищи-капитаны смеются.

— Что, — говорят, — вози песок, Веселый Купец.

— Всему время будет, — говорит Антоний. — Чего вы пароходом пугаете? Да плевал я на это чучело, коли я Антоний! Чем пароход грузится?

— Да не для тебя это, — говорят капитаны. — Маслом прованским грузится — новое масло, брат, а за морем его нет. Сейчас какую хочешь там цену дадут — приди только вперед парохода. А уж опоздаешь — никто и бочки одной не возьмет. Повезешь домой.

— Плевал я, — сказал Антоний, и побежал в город. Накупил масла на все деньги, что были. На пароход бочки катают, спешат, а на Антониев корабль и того хлеще: вся команда в поту. И закатывают, закатывают, как орехи в мешок сыпят.

Управился Антоний раньше парохода. Скорей ставь паруса, пошел в море.

Как двинул ветер с берега — еле мачты держат, зыбь в корму шлепает, подгоняет.

— Не горюй! — кричит Антоний. — А что, ребята, не Антоний я?

Уж вот-вот он, берег. Еще немного. Спадать тут стал ветер, не дотянул. Ах, чуть-чуть бы — вон и город видать, рукой подать. Оглянулся Антоний и видит: дымит сзади пароход. Вот уж видать, как торчит черной папиросой труба из моря, а вот и весь пароход видно стало. А у Антония нет ветру в парусах, нет совсем, хоть сам дуй. Совсем нагоняет Антония черный пароход, и черным змеем далеко-далеко уходит дым, виснет над морем.

Прошумел мимо пароход и первым пришел в порт.

Все матросы оглянулись на Антония.

— Не горюй, — сказал Антоний, — все равно наша возьмет.

Только к ночи притащился Антоний в порт. Про товар никто и не спрашивает. У всех купцов полно масла.

— А куда, — спросил Антоний, — пароход пошел?

— Да сейчас, — говорят, — только вышел. Разве не встретили? Туда, знаешь, пошел — за Волчьи зубы, там масла нет. Цена, сказывали, как на золото.

— Ставь паруса! — крикнул Антоний.

Сорвался Антоний из порта, и побежало судно в море.

И снова двинул прежний ветер. Крепкий, ровный.

— Откуда снова взялся? — говорят матросы.

— Это он обедать ходил, — кричит Антоний. — Что он вам поденщик, что ли? Поспал, теперь свое возьмет. Не горюй, молодцы!

Ночь была темная, тьма густая стояла, только вода белыми гребнями вспыхивала, и птицами летала белая пена через Антониев корабль. Никто на корабле не спал, и сам Антоний на руле стоял. И как раз тут, вот уж скоро, должны быть рядом Волчьи зубы.

Вдруг Антоний повернул корабль — и все поняли, что направил прямо на Волчьи зубы. Да с такого хода!

Старик подбежал к Антонию:

— Хозяин! Что делаешь? На каменья правишь!

— Не горюй! — орет Антоний. — Открывай трюм, ребята, кидай бочки за борт, пока не крикну баста. Живо!

Бросились матросы, открыли трюм и давай валить бочки за борт. С ума сошел хозяин. Да все равно — не горюй!

— Вали, вали! — кричит Антоний, — живо!

Половину груза вывалили матросы. А каждый в уме путь мерит: вот-вот уж скоро Волчьи зубы.

А «Не Горюй» всплыл выше, легче стало судно, и совсем на бок положил его ветер. А на самые на Волчьи зубы напрямик к порту гонит свой корабль Антоний.

И вот они, буруны, белеют во тьме над «зубами», ревом ревет вода, пенится. В самые буруны гонит Антоний судно, со всего ходу. Матросы глаза зажмурили. Ждут, как треснет с ходу, как полетят на палубу мачты, как горшок об камень, разлетится вдребезги судно.

Влетел Антоний в пену и крикнул:

— Антоний идет! Держись!

Затрясся в пене корабль и прошел дальше. Матросы друг на друга глядят — стоят мокрые и понять не могут: на том ли, на этом свете? А корабль полугруженый лежал боком и сидел в воде как порожний. Бежит дальше.

Ветер давит паруса, трещат снасти. Вот уж два паруса выдавило; как лист по ветру унесла погода белые клочья в черную ночь. Прет Антоний прямо в порт — вон огни по берегу рассыпались, переливаются, дышат как уголья. Влетел в порт Антоний и отдал якорь.

А к судну уж шлюпка тащится.

Кричат:

— Не с маслом ли?

И часу не прошло — полна палуба купцов у Антония. Набивают цену — дай только хоть баночку.

— А парохода, — спрашивают, — не видали?

— А не знаю, — говорит Антоний, — раньше нас вышел, видать, не к вам пошел.

Продал Антоний в тот же час все масло, что у него осталось, — и такую цену дали ему, что и не снилось Антонию.

А наутро пришел пароход. Антоний капитану шляпой машет.

И ни бочки не взяли с парохода. Повернул пароход и задымил сердито.

А Антоний пришел домой.

— Нет, — говорит, — не буду я счастья моего до донышка высасывать. Переехала мне дорогу плавучая кузница!

Продал корабль, матросов всех деньгами одарил.

— Спасибо, — говорит, — за службу, ни разу меня не выдали, ребята.

И открыл Антоний на берегу корчму «Не Горюй».

Черные паруса

1. Ладьи

Обмотали весла тряпьем, чтоб не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло, проклятое.

Ночь темная, густая, хоть палку воткни.

Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет: весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки.

А лодки большие, развалистые. Носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по двадцать пять человек, и еще для двадцати места хватит.

Старый Пилип на передней лодке. Он и ведет.

Стал уж берег виден: стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут — слушают.

Хорошо тянет с берега ночной ветерок. Все слыхать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом: чуть дышит Черное море.

Вот веслом дно достали. Вылезли двое и пошли вброд на берег, в разведку. Большой, богатый аул тут, на берегу, у турок стоит.

А ладьи уж все тут. Стоят, слушают — не забаламутили б хлопцы собак. Да не таковские!

Вот чуть заалело под берегом, и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомоинами.

И гомон поднялся в ауле.

А свет ярче, ярче, и багровый дым заклубился, завился над турецкой деревней: с обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ, заголосил.

Рванули ладьи в берег. По два человека оставили казаки в лодке, полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза, — стеной стоит над самым аулом.

Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат: и сундуки, и ковры, и посуду, все на пожаре, как днем, видать. Высматривают, чья хата побогаче.

Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь.

Пожитков груда на земле навалена.

Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу.

Обалдели турки, орут по-своему.

А казак хватил и — в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул.

Уж набили хлопцы лодки и коврами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими, да вот вздумал вдруг Грицко бабу с собой подхватить — так, для смеху.

Баба как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком.

Грицко и бабу кинул, бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва и тикать к ладьям.

А турки за ним с берега сыпятся, как картошка. В воду лезут на казаков: от пожара, от крика как очумели, вплавь бросились.

Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег — еще темней стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям.

И вот, кто не успел в ладью вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли — Грицка.

А казаки налегли что силы на весла и — в море, подальше от турецких пуль. Гребли, пока пожар чуть виден стал: красным глазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня.

По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье: в четырнадцать весел ударяли казаки, а пятнадцатым веслом правил сам кормчий. Это было триста лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.

2. Фелюга

Пришел в себя Гриц. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Пощупал кругом: солома, навоз.

«Где это я?»

И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шкуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха.

«Может, я не один тут, — все веселей будет».

И спросил вслух:

— Есть кто живой?

Нет, один.

Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть пришла. И встать не может.

Заслабли ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают — вставай!

Подняли.

Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрит, лопочут что-то. Старик бородатый, в чалме, нагнулся, камень поднял. Махнул со злости и попал в провожатых.

А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрит — где кол стоит? И страшно, и не глядеть не может: из-за каждого поворота кола ждет. А ноги как не свои, как приделанные.

Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю.

«Значит, топить будут, — решил казак. — Все муки меньше».

У берега стояла фелюга — большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца.

Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.

3. Карамусал

«Так и есть, топить везут», — решил казак.

Грицко видал со дна только синее небо да голую потную спину гребца. Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову: видит нос корабля над самой фелюгой. Толстый форштевень изогнуто подымался из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль.

Только успел Грицко подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Фелюга стояла у высокого крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили на борт. Едва не задушили.

На палубе Гриц увидел, что корабль большой, шагов с полсотни длиной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки — ванты. Тугие — ими держалась мачта, когда ветер напирал в парус. У бортов стояли бочки.

На корме была нагорожена целая кибитка. Большая, обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешан коврами.

Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку.

Оттуда не спеша выступал важный турок — в огромной чалме, с широчайшим шелковым поясом; из-за пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой, с самоцветными каменьями.

Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок.

— Капудан, капудан, — зашептали около Грицка.

Турки расступились. Капудан (капитан) глянул в глаза Грицку, так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме.

Стража схватила Грицка и повела на нос.

Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забренчали цепи.

Открыли люк и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дырку, ударился внизу о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полотнами солнечный свет.

«Теперь уж не убьют, — подумал казак, — убили бы, так сразу, там, на берегу».

И цепям и темному трюму обрадовался.

Грицко стал лазать по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме.

Все судно внутри было из ребер[1], из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные, и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками, в щелях, смола. По низу в длину, поверх ребер, шло посредине бревно[2]. Толстое, обтесанное. На него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули.

— А таки здоровая хребтина! — И Грицко похлопал по бревну ладошкой.

Грицко грохотал своими кандалами — кузница переезжает.

А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так ворочается здорово. И заприметил казака.

— Якши урус[3], - пробормотал он про себя. — За него можно деньги взять. Надо подкормить.

4. Порт

В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин. Турок в зеленой чалме выменял казака у капудана на серебряный наргиле[4] и теперь продавал на базаре.

Базар был всем базарам базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекричать ослов, а ослы — друг друга. Груженые верблюды с огромными вьюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу: богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок.

Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые, гологоловые.

Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью. Завешанные черными чадрами турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников.

Над кучей сладких, пахучих дынь вились роем мухи. Загорелые люди перекидывали из руки в руку золотистые дыни, заманивали покупателя дешевой ценой.

Грек бил ложкой в кастрюлю — звал в свою харчевню.

С Грицком продавал турок пять мальчиков-арапчат. Он велел им орать свою цену и, если они плохо старались, поддавал пару плеткой.

Рядом араб продавал верблюдов. Покупатели толклись, приливали, отливали и рекой с водоворотом текли мимо.

Кого только не было! Ходили и арабы: легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу.

Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах в талью; они были франты и всё смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах.

Среди толчеи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной.

Шум был такой, что грянь гром с неба — никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился — все кругом завопили, как будто их бросили на уголья.

Хозяин Грицка схватился нахлестывать своих арапчат. Казак стал смотреть, что случилось. Базар расступался: кто-то важный шел — видать, главный тут купец.

Двигался венецианский капитан, в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой, пестрой молодежи.

Болгарин стал креститься, чтоб видали: вот христианская душа мучится. Авось купят, крещеные ведь люди. А Гриц пялил глаза на шитые кафтаны.

И вот шитые кафтаны стали перед товаром: перед Грицком, арапчатами и набожным болгарином. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было глядеть, как арапчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену.

Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченые спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица.

Болгарин так закрестился, что руки не стало видно.

Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался, тискался: кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.

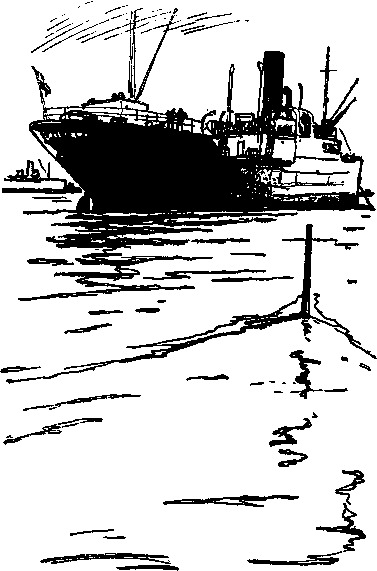

5. Неф

Вечером турок отвел Грицка с болгарином на берег и перевез на фелюге на венецианский корабль.

Болгарин всю дорогу твердил на разные лады Грицку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили.

А Гриц сказал:

— Що мы им, сватья чи братья, що воны нас выкуплять будут? Дурно паны грошей не дадуть!

Корабль был не то, что турецкий карамусал, на котором привезли Грицка в Царьград. Как гордая птица, лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит паруса-крылья и вспорхнет. Гибкими змеями вилось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчовый флаг. На нем был крест и в золотом ярком венчике икона.

Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться.

Квадратные окна были вырезаны в боку судна — семь окон в ряд, по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в глубине этих окон (портов), как злой зрачок, поблескивали дула бронзовых пушек.

Две высокие мачты, одна в носу[5], другая посредине[6], натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладины — реи. Они висели на топенантах, и, как вожжи, шли от их концов (ноков) брасы. На третьей мачте, что торчала в самой корме[7], был только флаг. С него глаз не спускал болгарин.

Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта паутина веревок — снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу; надо было б еще позолотить.

А с самой вышки кормы глядел с борта капитан — сеньор Перучьо. Он велел турку привезти невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел? Два гребца наваливались что есть силы на весла, но ленивая фелюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора.

Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку (фалень) и подтянулись к судну.

«Ну, — подумал Гриц, — опять за шею…»

Но с корабля спустили трап, простой веревочный трап, невольникам развязали руки, и хозяин показал: полезайте!

Какие красивые, какие нарядные люди обступили Грицка! Он видал поляков, но куда там!

Середина палубы, где стоял Грицко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка[8].

На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в три этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось: всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать. Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто. Взгляд прямой и жестокий. За поясом — короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом.

Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой, темнота и тот самый запах: крепкий запах, уверенный. Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой, лакомый груз, за которым венецианцы бегали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии.

Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся оттого, что кто-то по нему бегал. Крысы!

Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху.

— Дави их! Боишься паньскую крысу обидеть? — кричит Грицко и ну шлепать кулаком, где только услышит шорох. Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил впотьмах кулаками по Грицку, а Грицко по болгарину.

Грицко хохотал, а болгарин чуть не плакал.

Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо.

— Ходимо! — сказал Грицко, и оба вышли.

6. Ванты

На палубе были уже другие люди — не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами.

Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек сорок народу тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной; он выходил из воды мокрый, и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой, подкомит, пригнал еще два десятка народу. Толкнул туда и Грицка. Казак тянул, жилился. Ему стало веселей: все же с народом!

Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше.

А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали по-командному непонятные слова. По веревочным ступенькам — выбленкам — уже лезли на мачты люди.

Толстые веревки — ванты — шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выбленки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выбленкам, и они входили в голую подошву, казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выбленок.

Матросы не ходили, а бегали по вантам легко, как обезьяны по сучьям. Одни добегали до нижней реи и перелезали на нее, другие пролезали на площадку, что была посредине мачты (марс), а от нее лезли по другим вантам (стень-вантам) выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расползались по реям.

На марсе стоял их начальник — марсовый старшина — и командовал.

На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус — блинд.

С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный. Без порывов, ровный, как доска.

Парчового флага уже не было на кормовой мачте — бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроще. Как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассветье все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.

7. Левым галсом

А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галлеях шевелились люди: они мыли палубу, черпали ведрами на веревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря веницианец, — не всегда это гладко выходит.

Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще три оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинд.

Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом; это мешало судну повернуться.

Опять команда — и на передней (фок) мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны к реям, и матросы только ждали команды марсового, чтобы отпустить снасти (бык горденя), которые подтягивали их к реям.

Теперь корабль уж совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло.

А на берегу стояла толпа турок и греков: все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица.

Толстый турок в зеленой чалме ласково поглаживал широкий пояс на животе: там были венецианские дукаты.

Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло в венецианские паруса. Теперь они были на всех трех мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева — левым галсом шел корабль.

Матросы убирали снасти. Они свертывали веревки в круглые бухты (мотки), укладывали и вешали по местам. А начальник команды, аргузин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где аргузин. У аргузина будто сто глаз — всех сразу видит.

На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил комит. Он следил за каждым движением капитана: важный капитан давал иной раз приказ просто движением руки. Комиту надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу. А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилась около снастей.

8. На фордевинд

К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря.

Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде: окуни руку и вынешь синюю.

Ветер засвежел, корабль повернул правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комит свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть реи по ветру. Грицко глазел, но аргузин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучу людей, которые тужились, выбирая брас.

Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем.

Команде давали обед. Но Грицку с болгарином сунули по сухарю. Болгарина укачало, и он не ел.

Тонкий свисток комита с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комит что-то кричал, его помощники — подкомиты — кубарем скатились вниз на палубу.

На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицко никто не обращал внимания.

У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми, толстыми змеями. Аргузин кричал и подхлестывал отсталых. А вверх по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое, изо всей силы на ветру сгребали парус к рее. Нижние (Шкотовые) концы болтались в воздухе, как языки, — тревожно, яростно, а сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна.

Грицко, разинув рот, смотрел на эту возню. Марсовые что-то кричали внизу, а комит носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу. Скоро вместо белых, как облако, парусов появились черные. Они туго надулись между реями.

Ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше.

Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак: они были в железных шлемах, на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники, нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты[9], мечи на боку. Лица у них были серьезны, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта.

А ветер все крепчал, он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.

9. Красные паруса

Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидал далеко за кормой, слева, среди зыби, рдеющие, красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев.

Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского.

Но Грицко не знал, что с марса, с мачты, видели не один, а три корабля, что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами.

Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев.

А венецианский корабль поставил черные, «волчьи» паруса, чтоб его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные.

Судовому священнику, капеллану, приказали молить у бога покрепче ветра, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки.

А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса.

Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди, на западе.

Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следу нету. Пусть тогда ищут.

Но когда солнце сползало с неба и оставалось только часа два до полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер работу.

Люди стали свистеть, обернувшись к корме: они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: что же Антоний?

10. Штиль

Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет: он выдулся весь и теперь не дыхнет. Глянцевитая масляная зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная. И огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль. Но с марса кричали сторожевые, что их уже оказалось четыре, а не три. Четыре пиратских судна!

Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела: все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи.

Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали: они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать! Они прошли в каюту-часовню под ютом, сорвали статую с ее подножия и всей гурьбой потащили к мачте.

Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антоний у матросов в руках заговорит по-иному. И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом, он уже бросил два золотых дуката в море. А матросы прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках.

Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы.

А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль. Поджидали отсталых.

На второй палубе пушкари стояли у медных орудий. Все было готово к бою.

Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтоб бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтоб его лить на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт: пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде.

Все воины, их было девяносто человек, готовились к бою; они были молчаливы и сосредоточенны. Но матросы гудели: они не хотели боя, они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии: чтоб знал! Один пригрозил палкой, но ударить не решился.

А черные «волчьи» паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин.

Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел. Бил по столу кулаком — нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтоб взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море.

Теперь он боялся попутного ветра: если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход. А может быть, и уйти успеет?

Капитан решил: пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер.

А на палубе матрос кричал:

— В воду его, чего смотреть, ждать некогда!

Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали: головой пустить вниз статую или привязать за шею?

11. Шквал

Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа на носу переднего судна. Красные паруса были убраны: они мешали теперь ходу.

Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами.

Теперь было не до статуи, ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал:

— Идет! Идет!

На палубе все задрали вверх головы.

— Кто идет? — крикнул с юта капитан.

— Ветер идет! Встречный с запада!

Действительно, с марса и другим была видна черная кайма у горизонта: это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась, приближаясь.

Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека.

Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия — они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля.

Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром (галфвинд) наперерез пиратам и удрать у них из-под носу?

Капитан послал комита на марс — поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегает темная полоса. И комит со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие (собачью дыру) на марс, вскочил на его борт и побежал выше по стень-вантам. Он еле переводил дух, когда долез до марс-рея, и долго не мог набрать воздуха, чтоб крикнуть:

— Это шквал! Сеньор, это шквал!

Свисток — и матросы бросились на реи. Их не надо было подгонять — они были моряки и знали, что такое шквал.

Солнце в багровом тумане грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь, висела над солнцем острая туча. Паруса убрали. Крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел, все смотрели вперед.

Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бак и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комита.

12. Рифы

Команда ставила на корме косую бизань. На фок-мачте ставили марсель — но как его уменьшили! — риф-сезни связали в жгут его верхнюю половину, и он, как черный ножик, повис над марсом.

Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби.

И по этой толчее, накренясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль.

Корабль ожил. Ожил капитан, он шутил:

— Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу заставят раскошелиться.

А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место.

О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный ровный ветер с запада. Капитан прибавил парусов и шел на юг, чтоб за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром — его сносило вбок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, «круче».

В суматохе аргузин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.

13. На буксире

Наутро ветер «отошел»: он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно.

Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли, следили за ходом корабля, и в уме само собою складывалось представление, смутное, но неотвратимое: люди знали, в каком направлении земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда.

И капитан уверенно скомандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комит свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и «брасопили» паруса, как приказывал комит.

Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг.

Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душной каморке в носу. Венецианцы боялись: берег был близко, и кто их знает? Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега.

На корабле готовили другой якорь, и аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату.

Был полдень. Ветер еле работал. Он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами. Корабль еле двигался по застывшей воде — она была гладкая и казалась густой и горячей. Парчовый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке.

От воды подымалось марево. И, как мираж, подымались из моря знакомые купола и башни Венеции.

Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.

14. Буцентавр

Выволокли пленников из каморки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли: кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников: кто больше. Поспорили, поругались; видит казак — уже деньги отсчитывают. Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома, дворцы стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются.

Вдруг слышит Грицко: по воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер: целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золочеными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже в окнах видны были люди; они были в парче, в шелках.

Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек.

— Буцентавр! Буцентавр! — загалдели кругом люди. Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий дворец.

Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы резко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули:

— Ал! ал! ал!

Это Буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви.

Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы. Обручаться, как жених с невестой.

Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли — не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд, и каких только судов тут не было!

Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники, ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд.

Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они вразвалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары.

Стая лодок вертелась около них; лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег.

Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза, они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплаты из серой парусины.

А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы — венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.

15. Галера

Галера стояла кормой к берегу. Сходня, устланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвастливым изгибом.

Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорези для весел — по двадцать пять с каждого борта.

Комит с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу.

Ждали капитана.

Восемь музыкантов в расшитых куртках, с трубами и барабанами, стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу.

Комит поглядывал назад на шиурму — на команду гребцов. Он всматривался: при ярком солнце под тентом казалось полутемно, и, только приглядевшись, комит различал отдельных людей: черных негров, мавров, турок, — они все были голы и прикованы за ногу к палубе.

Но все в порядке: люди сидят на своих банках по шести человек правильными рядами справа и слева.

Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание.

Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна: одно на шесть человек.

Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно.

Дюжина рук напряженно держала валек тяжелого галерного весла.

Аргузин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтоб никто не дохнул, не шевельнулся.

Два подкомита — один на баке, другой среди мостков — не спускали глаз с разноцветной шиурмы; у каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть.

Все томились и задыхались в парном вонючем воздухе канала. А капитана все не было.

16. Кормовой флаг

Вдруг все вздрогнули: издали послышалась труба — тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой. Впереди шли трубачи и играли сигнал.

Комит метнул глазом под тент, подкомиты зашевелились и наспех на всякий случай хлестнули по спинам ненадежных; те только ежились, но боялись шевельнуться.

Капитан приближался. Он не спеша важно выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру, комит махнул музыкантам, и грянула музыка: капитан по ковру вступал на галеру.

Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный, шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи, патриция Пиетро Гальяно.

Капитан посмотрел за борт — в сонную лоснящуюся воду: золотом глянуло из воды отражение шитого флага. Полюбовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям.

Он сделал строгое, надменное лицо и прошел на корму с дорогой, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами.

Там под трельяжем[10], накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон.

Все почтительно молчали. Шиурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали на весу тяжелые весла.

Капитан шевельнул рукой — и музыка смолкла. Кивком головы Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена, что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривано (писец) стоял сзади со списком наготове — для справок.

17. Шиурма

— Посмотрим, — вымолвил командир.

Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел все — и запасы и оружие. Он проверял арбалетчиков: заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт; едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик.

Капитан был в гневе. Все трепетали, и комит, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму.

— Негр. Новый. Здоровый парень… очень даже здоровый.

Капитан поморщился:

— Негры — дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут и дохнут. Военная галера не для тухлого мяса.

Комит опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру.

Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной при гребле позе: прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку.

Капитан остановился: у одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия.

— Новый? — бросил он комиту.

— Да, да, синьор, новый, славянин. С Днепра. Молодой, сильный чело…

— Турки лучше! — оборвал капитан и отвернулся от новичка.

Грицка б никто не узнал: он был побрит — голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке.

На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя:

— О це ж дило! И усе через бабу… Сидю, як пес на цепочке…

Ему уже не раз попадало плетью от подкомитов, но он терпел и приговаривал:

— А усе через нее. Только не может же быть того…

Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы к палубе, где триста человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками комитов.

А пока что Грицко держался за валек весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта; он держался за ручку.

Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается: он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже десять лет греб и не раскаивался.

Сосед у Грицко был черный — негр. Он блестел, как глазированная посуда. Грицко о него не пачкался и удивлялся. У негра всегда был осоловелый вид, и он грустно хлопал глазами, как больная лошадь.

Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комит подносил ко рту свисток.

На свист комита ответили командой подкомиты, грянула музыка, и в такт ей все двести человек согнулись вперед, даже привстали на банках.

Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись, изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад на свои банки, все разом.

Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники.

А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным.

Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и десять месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы.

Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников.

От быстрого хода ожил тяжелый флаг и зашевелился. Он важно поворачивался и чванился золотом на солнце.