Сергей Гагаев

Держать носом на волну

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Иллюстратор Эмма Николаевна Егорова

Фотограф Виктор Андреевич Гащунас

© Сергей Гагаев, 2018

© Эмма Николаевна Егорова, иллюстрации, 2018

© Виктор Андреевич Гащунас, фотографии, 2018

Правдивые истории, рассказанные автором и его собакой; истории о счастливых людях, делающих свое дело, и о животных — не экзотических, помогающих лучше уразуметь мир.

16+

ISBN 978-5-4496-0423-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Держать носом на волну

- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

- НАЕДИНЕ С АРКТИКОЙ

- МЯСОРУБКА

- РАССКАЗ НИ О ЧЕМ

- ДУШЕВНАЯ ПЛЕСЕНЬ

- В КАПКАНАХ СУШИ

- ВОКЗАЛ

- ДЕРЖАТЬ НОСОМ НА ВОЛНУ

- КАК СПАСТИ СЧАСТЬЕ

- РАЗУМНЫЙ ВЗДОР

- ДРУГАЯ СТРАНА — ДРУГИЕ БЕЛКИ

- СРОДСТВО К ДУРАКУ

- В СТРАНЕ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ

- О ЧЕМ ПОМНЯТ ДЕРЕВЬЯ?

- АРИАНТА ПО КЛИЧКЕ ФЕНЯ

- МАСЯВА

- АТАВИЗМ

- СОБАЧЬИ ОТКРОВЕНИЯ

- НЕПРИДУМАННОЕ

- РАССКАЗ СОФЬИ ДАВИДОВНЫ

- ЧТО-НИБУДЬ О ЖИВОТНЫХ

- ОТВЕТ

- ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

- БЕЗ ЧЕГО РУССКИЕ НЕ МОГУТ

- ЛЮБИМАЯ ИСТОРИЯ БОРИСА ИВАНОВИЧА

- ЧЕМУ НАС УЧАТ ДЕТИ

Посвящаю памяти моей мамы,

Раисы Васильевны Артемьевой,

давшей мне пример видеть мир со

всеми оттенками солнечного

спектра, даже при плохой погоде и

в сумерках обыденности.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Благосклонный читатель, тебе адресована эта книга, если Север тебе не безразличен; помни, к нему нельзя остаться равнодушным, даже едва соприкоснувшись. Север — это неизлечимая болезнь, она передаётся через все органы чувств и мгновенно становится хронической. Лекарства от неё ещё не придумали. Если вдруг тянет к туманным берегам, или с грустью следишь за летящими на север птицами, будь уверен — ты безнадёжно болен и шансов на исцеление нет.

Книга — о счастливых людях, делающих свое любимое дело: самых обыкновенных, которых не украшают медалями и не балуют почестями. Исчерпывающую характеристику на такого счастливчика я прочел в эпитафии:

Не унижен наградой,

Не возвышен зарплатой.

Не обласкан врагами,

И не предан друзьями.

Книга и о животных — не экзотических: паучке, улитке, кошке, собаках, помогающих лучше уразуметь мир.

Почему написана эта книга? Вот ответ:

Делай — то, что можешь.

Но не смей, не делать — то, что можешь!

И не лги — особенно себе.

Не давай прокрасться в душу лени —

Это все рогатых бесов тени:

Застят Божий свет, ведут к беде.

Для оформления обложки использован снимок штормового моря, выполненный Виктором Андреевичем Гащунас; спешу поблагодарить сердечно автора за любезно предоставленное фото.

Замечательные рисунки, подчеркивающие суть рассказанного, выполнены зоологом — Эммой Николаевной Егоровой. Рад выразить ей свою бесконечную признательность.

И наконец, самые горячие слова в адрес моей жены — Ирины Львовны Бестужевой, без её всесторонней помощи эта книга не состоялась бы.

НАЕДИНЕ С АРКТИКОЙ

МЯСОРУБКА

Светлой памяти моего друга, Юрия Хаджи — замечательного человека и не менее замечательного полярного летчика и водолаза — посвящаю эту повесть.

Не верь, не бойся, не проси —

Так есть и будет на Руси.

Расскажу небылицу. Если же вы из тех, кто предпочитает правдивые истории, так включите телевизор и внимайте. Я лично под них засыпаю. Скука. О действительности никто читать не станет. Скажут: «Надоело все это». Даже если я начну повествовать о водолазной экспедиции в Антарктику, о красотах тех мест, работе подо льдом плечом к плечу с морскими леопардами, косатками, кессонной болезнью — мало кто заинтересуется. А начну врать напропалую, например, об аресте нашего начальника отряда в аэропорту Пунта-Аренас за то, что нашли у него в рюкзаке шлепанцы с лейблом «Franco» и приговорили к пожизненному заключению; о том, как он бежал из тюрьмы, воспользовавшись бейсболкой-невидимкой, предусмотрительно накормив тюремщика гуталином с наркотическими свойствами и, слепив из обмылков пистолет, отбился от преследователей… И все в таком духе, и тому подобное, по принципу: сорок верст до небес, да все лесом… и прочий вздор. Кому-то это может показаться достойным внимания.

В жизни все так ловко и лукаво переплетается, что не всегда и не сразу удается отличить быль от небыли. Так что реабилитировать себя всегда можно. А уж в такой фантастической стране как Россия и не то бывало. Кто оспорит? Страна возможностей. Неограниченных.

Вот вам пример. Мой знакомый, миллионер, начинавший свое дело с производства кустарным способом резиновых пассиков для магнитофонов и проигрывателей из старых велосипедных и мотоциклетных камер, погубил себя возможностью выбора. Поясню: он никак не мог решить какую яхту купить — двух- или трехпалубную. Из-за неспособности разрешить эту дилемму, стал поглощать дикое количество пива. Постепенно у него появилась навязчивая идея, что он не сможет найти нужник, когда захочет по-маленькому. Он даже выразил это в строках:

Лишь вдвое медленней трамвая,

Шел я к Всевышнему взывая.

О чем Его просил при этом?

О скорой встречи с туалетом…

В конце концов, угодил в психушку, уверовав, что он жестяной писсуар. По правде сказать, его все-таки вылечили. Не ясно только, пошло ли это ему на пользу… Он занялся благотворительностью — начал строить бесплатные сортиры и почему-то в готическом стиле. Его карьера закончилась скверно — был осужден общественностью за отсутствие патриотизма. Оскорбился. Забросил дела и стал коллекционировать ночные вазы.

Ну, так вот. Есть в Ледовитом океане остров, скорее островок, с десяток километров в длину и поменее трех в ширину. Когда я смотрел на него с борта самолета ледовой разведки, он казался мне похожим на плывущего к востоку дельфина с ужасно доброй физиономией. Так и хотелось потрепать его за ухом, да пожелать чистой воды. Ну, нажелал вот… Всем теперь известно, что Арктика теплеет, скоро вовсе весь лед растает и океан придется переименовывать в Неледовитый, а это, пожалуй, накладнее чем милицию в полицию переиначить.

На острове — полярная станция, ее открыли в начале 30-х прошлого столетия, когда Арктику считали «кухней погоды». Таких станций по всему Севморпути существовал не один десяток. Теперь эта станция заброшена, как старый башмак…

Это случилось в девяностых. Их называют «лихие». Причем воспринимается это слово нередко с эдаким романтическим привкусом. Мол, лихой — смелый веселый… У этого слова есть и другой смысл. Лихо — это зло, оно также является другим именем Сатаны. Присвоению нарицательного имени предшествуют определенные события. События происходят, как утверждают не материалисты, по воле небес (только ли?). Вершатся руками (конечно, прежде всего, мозгами) людей, чаще политиков. Один такой, в их кругу авторитетный, тогда высказался, что Север перенаселен. Ему, разумеется, поверили такие же помощники Лиха. Так вот: в те злые годы решили, что помеха прогрессу эти станции с полярниками — слишком много хлопот и затрат: заботиться надо о быте тех, кто там живет, кормить, одевать, топливо привозить, да еще и зарплату за пребывание на такой станции платить. Ну и сократили их количество. Зачем Север России (?) — там же холодно!

Я склонен считать — все кто это придумали, в детстве мечтали попасть на необитаемый остров и там жить как Робинзоны, но им в жизни не повезло и они стали госслужащими. Неудачники, одним словом. А что взять с неудачников?

Жаль мне таких ребят. Живешь вот так счастливо, мечтаешь, к примеру, стать наездником в цирке или матросом торгового флота, а родители тебе: «Нет, дудки! Будешь министром…» Бац! Удар судьбы — по-другому и не скажешь. И вся дальнейшая жизнь — наперекосяк. Как не пожалеть?

Историю, которую собираюсь рассказать, я услышал от своего друга. Он вертолетчик. Зовут его Егором. Парень талантливый во многих отношениях, а уж рассказчик — изрядный. Повествует самозабвенно и чистосердечно. Он же и передал мне дневники одного из героев рассказа. Тот забыл их в спешке на борту геликоптера. Я сначала отнекивался, мол, неудобно читать чужие мысли, и все в том же духе. Егор меня обозвал непечатно и сказал, что если дневники забыли, значит — так тому и быть. Если не возьму, то он выкинет их на помойку. Куда тут денешься? Я, разумеется, изменил имена героев, и подправил некоторые шероховатости, во всяком случае, постарался придать этому документу нужный вид, а его фрагменты кое-где вставляю в рассказ. До сих пор у меня остается некоторое сомнение: не Егор ли их сам сочинил?

Герои рассказа — счастливчики. Об этом я знаю со слов того же Егора. Их родители никогда не навязывали отпрыскам своей воли в выборе дорог. Дети всего достигли сами. Никому из их предков даже в голову не приходило давать указание сыну, подняв перст и с грозой во взоре провозглашать: «Стань: директором банка, бизнесменом, членом правительства и т.п.» Один в лучшем случае мог услышать не всегда трезвый голос отца из-за пестренькой занавески, отделявшей комнатку с двумя кроватями и раздвижным круглым столом от импровизированной кухоньки, что-то вроде: «Учись, человеком будешь, да от начальства подальше держись…» Другой же не раз слышал от своей парализованной прабабушки: «В армию сходишь, а там, Бог даст, на инженера выучишься…» Заметьте дивное сходство мнений того папы и прабабушки в главном. Вот так-то: ученье — свет!

Одного из них звали Олегом. Он был рыжий, не в переносном смысле этого слова. Действительно, волосы его курчавые отливали медью, а голубые глаза напоминали чистые лужицы в лесу на поляне, усеянной рыжиками под безоблачным небом. Его веснушчатая физиономия располагала к летнему настроению каждого, кто с ним встречался. Он с детских лет мечтал стать полярником. С того времени как он себя помнил, это была самая большая мечта. До поздней осени можно было видеть светло-зеленый свет торшера на балконе новой квартиры на окраине города, куда переехала, наконец, вся семья из коммуналки. Это Олег вытаскивал наружу раскладушку и читал лежа, прежде чем уснуть, готовя себя так к трудностям предстоящих арктических странствий. Нередко по ночам он просыпался от холода, но, воспитывая в себе волю, не уходил в помещение.

Дмитрий, так звали другого героя нашей истории, не спал до холодов на балконе, он просто много читал. Читал запойно и самозабвенно, даже на уроках. Эта страсть не шла ему на пользу в общепринятом смысле. Он был круглым троечником. Да. Да! Даже по литературе у него была устойчивая твердая тройка. И вовсе не потому, что он не знал материала, героев тех книг, которых проходили в школе. Многое объяснялось тем, что он никак не мог уразуметь для чего нужно в сочинении обязательно растерзать произведение на части, предварив все это исторической обстановкой во введении, а главных героев разобрать по костям так, чтобы они перестали представлять хоть какой-нибудь интерес. В довершение всего, он был непомерно высокого роста, сутул, к тридцати годам имел завидную лысину, курил сигареты «Ligeros» и презирал спорт в любых его проявлениях. Да, чуть было не забыл. Дмитрий обладал природным талантом — метко стрелял из любого оружия и достиг совершенства в метании ножей.

Для правильных родителей и правильных детей нельзя подыскать более подходящего примера, «каким не надо быть».

Они отзимовали год вместе еще с тремя ребятами, но о тех сообщу, что они улетели с острова первым вертолетом. Эти двое остались. Остались, как им было обещано на короткий срок — две-три недели, чтобы законсервировать станцию.

Станция как станция: метеоплощадка, лабораторное здание, здесь же жилые комнаты и камбуз с кают-компанией и радиостанцией, дизельная, помещение для хранения техники — без техники, забитое пустыми бочками из-под солярки, небольшая куча угля, оставшаяся с последней навигации. Вот, наверное, и все хозяйство.

Хозяйство, как-никак, требовало совсем немалого труда. Да и холода не заставили долго дожидаться. Поработать ребятам пришлось изрядно, по словам Олега, как ездовым собакам, только без понуканий и грызни меж собой. К концу третьей недели все было приведено в должный порядок: чему надобно было быть упрятано в ящики — упрятали, что должно было быть смазано — смазали и т. д. и т. п. По рации с садящимися батареями, сообщили о готовности. Из того мира похвалили и сказали: «Ждите, скоро прилетит вертолет». Дмитрию и Олегу оставалось коротать время в ожидании рейса. Не такое уж трудное дело, если в комнате тепло, есть что поесть, почитать и поговорить о том и о сем с товарищем. Рай — для тех, кто ненавидит суету городов.

Зима в Арктику приходит без особой осторожности, уверенно. Ей незачем скрывать намерений — она в своих владениях, а в течение сравнительно недолгого времени под руку с осенью. Весну, ее силы — зима признает. А вот с летом обходится по-свойски: она скорее гримирует свою подругу — осень под лето, не пуская настоящее лето в эти места, и лишь иногда позволяет лету сунуть сюда нос, вероятно для того, чтобы напомнить, что ему здесь делать нечего.

После радиосвязи неделя прошла незаметно. Другая, — в довольно напряженном ожидании вертолета, с частым прислушиванием к звукам, которые могли хотя бы как-то напоминать шум двигателя. Однако все эти обманчивые отголоски исходили от ломающегося припая, злого взвизгивания ветра или еще чего-нибудь так и не определенного, но пробуждавшего надежду. Связаться с базой они уже не могли — батареи в рации сели окончательно, солярка для запуска и работы дизель-генератора вышла давно. Снега выпадало все больше.

Ближе к концу третьей недели Олег, возвратившись с ведром угля, источником которого служила куча на берегу за механкой, спросил, как бы между прочим, у своего коллеги, чистившего старый карабин:

— А могут про нас забыть? Как ты думаешь, Мить?

— Могут, — незамедлительно ответил тот, заглядывая в канал ствола карабина с самодельным прикладом, словно ожидая увидеть там что-то необыкновенное, — Вернее всего, уже забыли.

— Но вспомнят же непременно…

— Вспомнят, конечно.

— Лучше бы поскорее вспомнили. А то вон греча-то почти вся вышла…

— Так рис еще остался.

— Я его не люблю.

— Я тоже. — Дмитрий собрал карабин. — Без мяса. С мясом-то пойдет.

— Так, где ж его взять мясо-то? Тушенку еще на прошлой неделе всю доели, — Олег открыл дверцу печурки голицей.

— Карабин вот есть.

— Что толку от карабина, если нет ни одного патрона к нему? Ты же сам прекрасно знаешь — только гильзы стрелянные…

— Надо подумать.

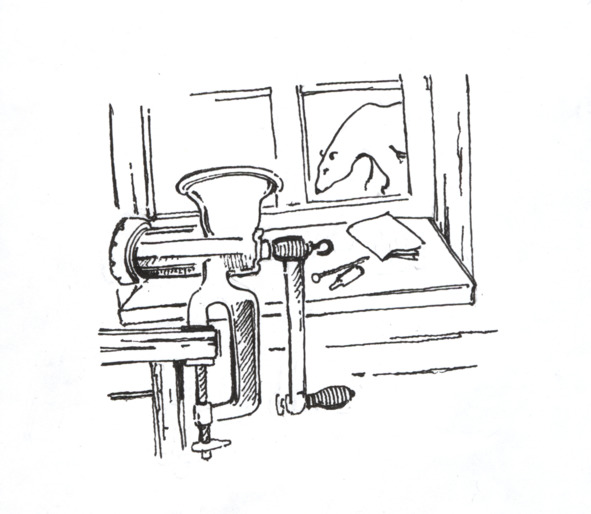

— Много тут надумаешь! Как же… Скажи лучше, почему так получается: есть карабин, но к нему нет патронов? Правда, есть целый ящик охотничьих зарядов, но нет ружья? Да. И о мясе, кстати, мясорубка вон лежит — в нашем положении предмет тоже бесполезный.

— Все от того, что нет в мире совершенства, друг мой. Это примеры заботы о нас. Чиновники радеют о нашей безопасности и боятся как бы мы, чего доброго, не пристрелили друг дружку. Они всего боятся, даже тележного скрипа. Единственно кого не боятся, так это Бога. Поэтому недавно и вышло постановление, запрещающее держать на полярных станциях огнестрельное оружие. Что тут… Хорошо, что карабинчик вот этот бесхозный утаить удалось. Да ведь и то, потому что без приклада был. Хорошо, что доска подходящая нашлась, плюс скромные навыки вашего покорного слуги. Теперь вполне рабочая вещица. А мясорубка? Может и пригодиться.

— А не летят за нами тоже из альтруистических побуждений? Мол, пусть посидят среди льдов, вдали от развратной цивилизации и соблазнов.

— Ну, — протянул Дмитрий, — Не идеализируй этих ребят. Им просто на нас наплевать.

— А говоришь, радеют. — Олег закашлялся от дыма, который выдохнула ему в лицо печурка.

— Это и есть их забота, Олежек, а патроны к карабину у нас будут, — и, глядя на разгорающийся огонек, — Вот только бы олени к нам в гости заходили. А вообще-то, нам надо поймать черепашку…

— Мить. Ты что?! — Олег недоуменно взглянул на друга. — Ты бы отдохнул. Нельзя же так. Не переживай, а то, чего доброго, и крыша съедет.

— Сам не переживай! — Усмехнулся Дмитрий. — Я фигурально выразился, историю вспомнил.

−Что за история?

— Короткая. Рассказать?

— Думаешь, что «нет» скажу. Не дождешься.

— Ладно, слушай.

Вот что рассказал Дмитрий.

Однажды мой знакомый с маленьким сыном и капельной черепашкой уехали на остров. Черепашка потерялась, уползла по своим делам. Знакомый обшарил весь остров, но найти беглянку не смог. Тогда он обратился к детям (на острове были и другие дети): «Дети, здесь водятся черепахи, их только надо обнаружить. Они ужасно хитрые и хорошо прячутся. Всех черепах, которых найдете — берите себе, но первую, самую глупую — отдадите мне в руки. Идет? Начали!»

Черепашку нашли. Отдали. Больше черепашки не попадались. Дети горько плакали от обиды на хитроумных черепашек.

Можно не пояснять, что мой знакомый прежде был комсомольским лидером.

— Когда ловить начнем?

— Это надо приготовиться.

Миновала еще неделя. За ней и месяц подошел к концу. Вертолета все не было. Припай у берега становился крепок. Олег частенько проходил по нему недалеко от берега, пробивал лунку пешней и рыбачил на самодельную удочку. Улов, как правило, был невелик — составляли его бычки, колючие и широкоротые. Только однажды ему удалось наловить полярной тресочки на две с лишним сковородки. На приготовление жареной рыбешки ушли остатки подсолнечного масла. Но пир состоялся — и друзья остались довольны.

Из дневника Дмитрия:

«27 октября. …Припай сломало в который раз — северо-западный ветер делает это легко. Сказал Олежику, чтобы не выходил так смело на лед. Мало ему трактора. Бухтит. Говорит, что опостылели каши, хочется компота рыбного. Мало ли чего хочется. Унесет в море — кранты! Спасатели не прилетят. Вчера собирал рыбьи головы. Хочет ставить ловушки на бокоплавов. Оказывается, так называются морские вши, которые выедают застрявшую в сетях рыбу, если её там ненадолго оставить. Собирается из них и вермишели суп варить. Хорошо, что у нас тараканов на острове нет — чего доброго жаркое бы из них удумал готовить… Или паштет. Вот тут и мясорубка бы пригодилась.

Забыли про нас, конечно. Других объяснений что-то не находится. Интересно, когда вспомнят?»

Однажды утром, это случилось в ноябре, Олег проснулся от резких звуков, без сомнения — то были выстрелы. Выбравшись из кукуля[1], Олег подошел к окну. За нечистым стеклом падал редкий снег. Через минуту дверь распахнулась, и в домик ввалился Дмитрий с карабином в руках:

— Олежек! Я нашел черепашку!

— Так это ты стрелял? Где патронов-то добыл?

— А ты думал кто? Говорю же тебе: нашел черепашку!

— В нее палил? Спятил совсем!

— Нет еще. Но патроны теперь у нас есть! И карабин бьет неплохо. Я его только что пристреливал. Одевайся скорей и пойдем.

Через несколько минут оба резво шли по направлению к мастерской по узкой цепочке следов, ведущей к занесенной уже на треть приземистой хибаре.

Из дневника Дмитрия:

«3 ноября. … Повезло мне с напарником. Олежек — парень что надо! Другой бы изнылся теперь на нет, всю жизнь бы окружающим помратил, а он — молоток!

Хорошо, что он остался, а не те трое. Откуда такое лакейство у них? Имею в виду отношение к человеку с точки зрения лакея: дал чаевые или даст — чего изволите? взять нечего — по-хамски. Они не уважают в окружающих ни личность, ни возраст, ни товарищество по цеху. Причины: отсутствие настоящего интереса, любви к нашей работе, наличие одного только желания насытить свое тщеславие; и нигилизм — он так характерен для этой генерации. Ценности сменились? А может быть, просто нужные книги в детстве не читали? Ладно, хрен с ними! Чести больно много… Так уж, к слову пришлось.

Нет, Олег — молодец! С ним в разведку запросто. Взять хотя бы тот случай с трактором. Кто бы так смог? Угораздило же его влететь в трещину. А если честно, — кто бы ее заметил после снегопада? А трещинка-то была — не жук чихнул! Трактор ушел под лед в секунды… Мы и ахнуть не успели — только черная водичка и шорох трущихся друг о друга обломков льда. Да, и пуночек стайка рядом. Порхают. Посвистывают. Я, было, кинулся раздеваться — хотел нырять. Но парни схватили меня. Механик над ухом орет: «Чудило! Тут под двадцать метров! И водичка минусовая! За ним на Тот Свет собрался?!»

Стояли мы так у этого «озерка» и гадко на душе было. И мысль: «Чего я его матери напишу?» Минуты, эдак, три-четыре, вряд ли дольше…»

Внутри помещения было сумрачно. Тусклый свет через оконце освещал небольшой верстак с тисками и лежащей рядом механической дрелью. Допотопный сверлильный станок у противоположной стены, сваленные в углу различные предметы — скорее всего останки некогда нужных приборов и деталей механизмов вперемешку с черенками лопат, пешнями, гидрологическими рейками и бурами для льда дополняли картину.

Олег окинул весь давно знакомый ему неживописный вид мастерской и спросил:

— Ты что, цинк с патронами нашел в этом кавардаке?

— Только черепашку, — пряча усмешку, обронил Дмитрий и, выдержав паузу, — Расколюсь только в обмен на то, если расскажешь, как ты выбрался тогда из кабины трактора.

— Зачем тебе это? Любопытство?

— Может и любопытство, — и, помедлив, — А может и не только.

— Ну, как хочешь. Уж больно интересно узнать, где патронов надыбал.

— Да не тяни. — Дмитрий уселся на верстак, предварительно отодвинув дрель.

— Ухнул я тогда, сказать — неожиданно, неправду сказать. Именно ждал, что провалюсь, но все одно — случилось это внезапно, — Олег достал табурет и, смахнув с сиденья пыль, уселся на него, — Не знаю как вам, но мне показалось, что трактор ушел под лед мгновенно.

— Не сомневайся. Так и было — секундное дело.

— Испугаться я не успел — времени не было. Помню, удивился тому, что зеленоватый свет, а не непроглядная темень в первый момент погружения. И тишина после остановки двигателя. И на уши придавило. — Олег усмехнулся. — Обрадовался даже, подумав: «Хорошо мы с Митькой кабину утеплили. Вода почти не просачивается».

Олег замолчал. Дмитрий привычно полез во внутренний карман «климатички»[2] за сигаретами и спичками. В полной тишине прикурил. Посмотрел на Олега. Тот сидел неподвижно, сдвинув шапку на затылок.

— Не могу понять, как ты можешь курить этот табак, — Олег вернулся к действительности, — Я как-то попробовал, все равно, что глотать раскаленный личной напильник, эти твои «Ligeros».

— Зря ты, — впрочем, с долей сочувствия ответил Дмитрий, — Вкусно и, кроме того, полезно для легких.

— Ну, ты хватил куда! Вкусно, да еще и полезно! В чем же польза-то? Хотя… У нас один профессор на траулере работал, водолаз, кстати, тот похожие мысли о куреве имел. Говорил, что табачный дым очищает легкие за счет кашля.

— А этот дым от инфекции спасает. Помнишь, бани «по-черному», они от чумы и прочих подобных напастей на русском севере уберегали.

— Сравнил, тоже… Ладно, дай что ли попробовать, — Олег протянул руку к сигарете Дмитрия.

— Отстань. Не балуй. Мне и одному неизвестно как дотянуть до весны на оставшемся табачке. А ты туда же… — Дмитрий оттолкнул руку Олега, — Пустое, брат. Не самое лучшее время привыкать.

Олег соскочил с табурета:

— Ты что?! Думаешь, мы тут до весны торчать будем!

— А чем плохо? — улыбнулся Дмитрий, — Здесь не хуже во многом, чем на материке.

— Хуже, уже из-за того хотя бы, что на рынок за всякой зеленью сходить нельзя.

— Как же! Я заходил на рынок перед отъездом сюда: «Фасол вкусный с грыбем с огурец без никто», — подражая кавказскому акценту, выговорил он, — А мне вот на дух не надо этой травы. Ладно. Дальше-то что было?

Но Олег молчал. За окном становилось светлее.

— Ну не томи, раз уж начал — досказывай, если, конечно, хочешь узнать, откуда у нас патроны.

— Ладно, о чем мы бишь? — прервал молчание Олег, — На уши давило. Я начал сглатывать воздух. Ты же знаешь, мне не впервой, нырять люблю с детства. С евстахиевыми трубами у меня полный порядок и перегородка носовая прямая. Так что на дно я плюхнулся в полном сознании и без боли в ушах.

— Ага, — кивнул в ответ Дмитрий, он знал, что Олег прежде не раз погружался с аквалангом и был фактически профессиональным водолазом, — Но признайся, врешь все же, что не испугался?

— Говорю тебе — не успел! Быстро все это. Еще помню, что в рычаги вцепился мертво. И больше всего удивило, что не темно на дне, а лишь полумрак. Желто-зелененький такой… — Олег снова замолчал, видимо, вспоминая пережитые ощущения, помассировал свой широкий нос.

Дмитрий, которому хотелось поскорее дослушать рассказ своего друга, все же не стал торопить, а дождался, когда тот продолжил после паузы.

— Интересно, что трактор тонул плавно, без вращения и кувырков. Никогда бы не подумал, что это происходит именно так. И удар о дно был не сильный, а может, это мне только показалось. Я осмотрелся. Трактор стоял с легким креном на правую сторону на темном гравийном дне и небольшое облако ила, поднятое при соприкосновении с грунтом, быстро уходило в сторону, уносимое течением. Вода просачивалась в кабину и заполнила ее уже наполовину. Не знаю почему, но особого холода я не ощущал.

Дмитрий достал другую сигарету, прикурил от огонька оставшегося «бычка» и молча кивнул, как бы давая понять рассказчику, что он готов слушать дальше.

— Я стянул валенки, — это не очень-то легко, затем снял куртку и штаны. Я бы может, снял и исподнее, но вода доставала до ключиц. Подумал тогда: «Ну, пора дверь открывать. Только бы открылась, не заклинило бы!» Вода тем временем подошла к подбородку. Я сделал глубокий вдох, ушел под воду с головой. Нажал на ручку левой дверцы, повернулся, чтобы надавить коленом — дверь поддалась. Я приподнялся, закинул голову далеко назад, чтобы схватить напоследок воздуха из оставшейся еще незатопленной подпотолочной поверхности кабины, сжался в комок и выбросился наружу.

Опять наступила тишина. Дмитрий мерно выпускал дымок то через рот, то через ноздри и посматривал на Олега. Олег повернул голову к окну и молчал. Дмитрию показалось, что он задремал:

— Ей, проснись, брат!

— Да я не сплю, не бойся. — Олег снова помассировал нос и продолжил, — Животный инстинкт торопил меня, убеждая рвануть как можно скорее кверху. Наверное, я и не думал ему препятствовать, но, тем не менее, поднимался медленно — медленно, как только мог. Я должен был помнить, что подниматься скорее выдыхаемых пузырьков воздуха нельзя — разорвутся легкие, но не уверен, что думал об этом. Зато я хорошо помню, что в голове крутились стишки из детской книжки:

Если миску уронить —

Разобьётся миска.

Если близко лисий хвост,

Значит, близко Лиска[3].

— Похоже на то. Когда ты появился на поверхности, ты что-то буровил про Братца Кролика, но это мелочь по сравнению с тем, что ты остался жив, — Дмитрий улыбался облаку табачного дыма, — Почти всегда нам не дано знать, что важно, а что второстепенно. Почему именно эти стишки всплыли у тебя в тот, я бы сказал, критический момент? Может, они были для тебя как молитва для верующего.

— Уж не знаю. Не уверен… Я их с детства не вспоминал. С чего бы так?

— И я не знаю, право… Как-то происходит, что созвучия слов, мелодии, краски, запахи, падающий под разным углом свет, сочетания предметов, последовательность событий образуют замысловатые построения в нашей жизни. Всякий раз они неповторимы. Сами они собираются в узор, как стеклышки в калейдоскопе или их сотворением кто-то руководит? Я не отвечу, — Дмитрий затушил остаток сигареты.

Олег осмотрелся по сторонам и хмыкнул, глядя на Дмитрия.

— Ну, ты загнул! Этак, мы договоримся, что любая вещица, пылинка и …, ну, хотя бы эта бесполезная для нас мясорубка, (зачем ты ее сюда притащил? выкинуть ее на помойку и дело с концом), играют роль в нашей жизни, причем, может быть, не последнюю.

— Как знать? Может и главную, — усмехнулся Дмитрий, — Хотя, если брать в расчет этого динозавра мясорубочных работ довоенного производства, то вряд ли.

— Этот факт трудно оспорить. Но не уводи в сторону. Я рассказал, как было дело. Теперь — твоя очередь. Я весь во внимании, сударь!

— Опять же. Стреляные гильзы от карабина. Ведь их могли запросто выбросить, но почему-то не сделали этого. И охотничьи патроны. Ну, зачем они здесь так долго валялись? — Дмитрий полез, было, в карман за новой сигаретой, но остановился и махнул рукой, — Все это потому, потому что нужно. Кому? Не знаю.

Дмитрий повернулся назад, взял в руки дрель и, покрутив ее пропеллером перед Олегом, сказал:

— Олежек, видишь сверлышко? Оно дало нам патроны.

— А нельзя ли популярно для невежд…

— Конечно. Представь, я все мозги вывихнул, как мне приспособить эти охотничьи патроны для наших нужд? Ни черта не придумывалось, но я был уверен, что выход есть. — Дмитрий соскочил на пол, — Сегодня рано утром мне приснился сон. Будто я — мальчишка и в саду бабушки, играю в индейцев, крадусь с одноствольным ружьем среди цветущих яблонь. Я осторожно отодвигаю ветвь и прицеливаюсь в пташку. Слышу биение пульса. Плавно выдыхаю и в паузе межу ударами своего сердца нажимаю на спуск. Все, как было однажды в реальной жизни.

— Ну, ты — гад! Ты что, птичек, что ли в детстве убивал? Зачем? — Олег в упор смотрел на Дмитрия, — Они же лучше всех нас вместе взятых! Я тебе морду набью! — лицо его раскраснелось, это было видно даже при скудном освещении.

— Это случилось один единственный раз. Так — без дела. Не думай… То есть на охоте потом, я много раз добывал птиц, но это другое… А это был воробышек. Я взял его в руку — перышки растрепались на грудке, глаза полузакрыты, капелька крови на клюве. Я не знал, зачем я это сделал. Куда вошла дробинка — не видно, — Дмитрий замолчал, задумавшись, — Так иногда провалишься в пропасть воспоминаний, давно забытые события становятся реальностью и вздрогнешь невольно, когда очнешься и подумаешь: «Господи, как давно это было! И забыто давно. И было ли в действительности? А вот, на тебе, вспомнилось. Зачем?»

— Да не зачем! Живодер ты, вот и весь сказ!

— Нет, братец, не так! Я в то время увлечен был всякими приключенческими рассказами — обожал Фенимора Купера, до самозабвения читал Джек Лондона, Майн Рида, Брет Гарта, Бориса Житкова, Жюль Верна. Страстно желал пожить жизнью их героев, завидовал им.

— Ну, а птичка невинно убиенная и патроны наши причем?

— Не спеши. Будет тебе белка, будет и свисток, как говаривала моя бабушка, — Дмитрий снова замолчал, прислушиваясь к порыву ветра. — А ведь, пожалуй, раздуется к обеду. Ты как полагаешь, Олежек?

— Будь покоен. Непременно. Уж вторая половина ноября. Солнце к спячке готовится. Пора всем прелестям этих мест проявиться. Ну не томи…

— Подожди. Ты вот вскинулся на меня… А что самое главное для нас теперь?

— Патроны, что ли?

— Уверен, нет!

— А что же тогда?

— Мир промеж нас. Вот что. И трудное это дело, брат. Читал я где-то о двух старцах.

— О святых что ли?

— Вот, вот! Именно о святых. Прожили они в уединении некоторое время. Один и спрашивает другого, как тот ему представляется. Он в ответ — что вроде ангела, лучше и быть не может. Пожили еще, Бог знает сколько. Опять тот спрашивает о том же. А в ответ, что, мол, как дьявол тот для него стал, каждое слово — как гвоздь в душу. Так-то, брат.

— Мы же не святые старцы, а полярники.

— То-то и оно, отнюдь не святые. Ну, да ладно… Прервался мой сон на этом месте. Лежу и думаю: «Как я тогда ловко придумал в капсюль „жевело“ дробинку забивать». Вспомнилось, что до того случая много по мишеням стрелял прямо в комнате, — выстрел-то негромкий, как пистонами из детского пистолета. И жаль стало того воробышка с новой силой. Наверно сильнее, чем в момент его смерти. Повела меня нелегкая поохотиться на пташек. Получалось, что тогда просто так его убил, бесцельно.

Дмитрий залез в карман куртки, вытащил горсть винтовочных патронов, один бросил на верстак поближе к Олегу, а остальные ссыпал обратно в карман. Тот взял его и, повернувшись к оконцу, стал внимательно рассматривать.

— Пуля-то железная, похоже. А вот и капсюль, «жевело». Ясно теперь, причем тут дрель и твой сон, — Олег посмотрел на Дмитрия, — Да, голь на выдумки хитра. А стрелять, я имею в виду, попадать такой пулей можно?

— Обижаешь, коллега! Пойдем-ка на Свет Божий. Правильно ты понял — рассверлил я отверстия в гильзах под «жевело», а капсюли выбил из охотничьих патронов, ну и порох, конечно. Пулек наделал из прутка металлического и подогнал по калибру. Посмотрим, как они на ходу, — Дмитрий выбрал большой гвоздь, двухсотку, из ящика под верстаком, сунул в карман молоток и, прихватив карабин, друзья вышли за дверь.

Уже окончательно рассвело. Время близилось к полудню, но солнце, цепляясь за край тучи у горизонта, не резало своим светом глаза, а собиралось пройти свой недлинный для этого времени года путь по небосводу, растянув и без того долговязые тени на снегу.

— Скоро спрячется совсем, до января — вот будет веселое времечко! Что скажешь, Мить?

— Ничего, кроме того, что ежели за нами не прилетят к тому времени, то придется нам активизировать свою деятельность — заняться твоим любимым делом, Олежек, — спортом. А не то — без зубов останемся.

— Ну, у тебя точно с головой что-то!

Ответа не последовало. Дмитрий и Олег прошли по направлению к берегу. Там были закреплены два столбика — в рост человека — с переброшенной через них проволокой, на которой летом вялили пойманную рыбу. Дмитрий передал карабин Олегу и вбил гвоздь в правый столб несколькими короткими ударами почти по самую шляпку. Затем взял карабин и отсчитал двадцать широких шагов. Олег шел следом.

Из дневника Дмитрия:

«20 ноября. Неплохо здесь — по крайней мере, пока. Не скучно, — работенка всегда найдется. И главное, никто на пятки не наступает… Не тянет меня что-то к цивилизации, даже в Питер не хочу — культурную столицу нашей Родины. Олежику на днях рассказал случай из прошлого, вдруг вспомнил. Был в отпуске. Ехал в автобусе №80, который обеспечивал разорванную ветку между станциями метро «Площадь Мужества» — «Лесная». Битком, конечно. Девица в очках, с несколькими авоськами в руках, нечаянно касается пакетом лица дамы. Незамедлительно приносит свои извинения: «Простите, пожалуйста, что задела вас по морде».

…К достоинствам уединения, безусловно, относится некоторое количество свободного времени. Его, можно сказать, предостаточно. Даже стишки пописывать начал:

Что может быть суетнее, чем день?

Затоптанный толпою горожан,

Спешащих накормить метро прожорливые глотки,

Он рвется из-под ног, стремясь остаться цел,

Раздавленный, разбитый в драбадан,

И только пьяницы жалеют так о нем, что предлагают дню

глоточек водки.

Быть может только моя тень?

…Радует, что карабин теперь у нас. Попал, я конечно, вчера в шляпку. Но гвоздь не забил — а только согнул. Ну, это ничего, Олежек был в восторге — обозвал меня Лимонадным Джо. Чудак, право. Я же чувствую, когда попаду. Будто кто-то другой за меня наводит на цель и еще шепчет: «Вот так».

Перевалило за середину декабря. Наши герои уже почти месяц не видали солнца. Зима не баловала спокойной погодой. Часто вьюжило и друзьям приходилось браться за лопаты, чтобы расчистить дорожки к механке и угольной куче. Такая работа не в тягость, радует мышцы.

— Знаешь, Олежик, — Дмитрий остановился, чтобы утереть испарину со лба, — Во дворе моего детства с начала зимы вырастали огромные сугробы, наверное, выше человеческого роста. Их нагребали жильцы, расчищая путь к двуместному деревянному сортиру. А боковые короткие дорожки — к деревянным сараям, ограничивающим двор слева и справа, где хранились дрова.

— С чего это ты вспомнил?

— Не знаю. Просто вспомнилось. Снег под лопатой так же скрипит, как в детстве, и, засмеявшись, добавил, — Люди всегда движутся к какой-нибудь цели. Правда цель, фигурально выражаясь, весьма схожа с сортиром по своей значимости, либо с дровами, конечно же, с сытной и вкусной пищей, деньгами и все в этом духе. Ее можно даже назвать светлым будущим. Редко кто хочет жить в бочке, чтобы смотреть на небо без помех.

— Это ты и про нас?

— И про нас тоже. Мы же расчищаем дорожку к угольной куче! Нет, в детстве было куда веселей!

— От того детства мы ушли далеко, Мить. Нам теперь ближе к его отражению в кривом зеркале, — Олег усмехнулся.

— Это ты про что, Олежек?

— Про старость.

— Оптимист, однако…

Некоторое время оба работали молча. Затем Дмитрий остановился, посмотрел на Олега и с чувством всадил лопату в сугроб.

— Олежик, — сказал он, стараясь не повышать голоса, — Подожди. Остановись. Хочу тебе сказать. Я где-то читал, что люди, теряющие мужество, могут заболеть цингой даже на экваторе. У нас для этой болезни более подходящая широта…

— С чего ты взял, что я теряю?

— Я про нас обоих. У тебя с деснами все в порядке?

— Не совсем. Кровоточат и зубы шатаются, а один вот-вот выпадет.

— У меня тоже. И уже поэтому, мы не имеем права киснуть.

— Конечно, дружище, но от этого риса, кто хочешь — прокиснет. Мы же не китайцы. Я мяса хочу и капусты квашеной! И пива! — заорал вовсю мочь Олег, задрав голову, словно надеясь докричаться до кого-то невидимого на черном небе.

— Не ори, братец. Давай не будем забывать о том, что мы люди.

— Да, ладно тебе! Осточертело! К тому же — это как раз по-человечески, выражать свое несогласие воплем. Впрочем, нас все одно никто не услышит. Ори не ори, — Олег отбросил в сторону лопату и медленно и почти по слогам произнес, — Мяса хочу! — и добавил, понизив тон, — И арбуз.

— А свежих огурцов не хочешь? Они еще корюшкой пахнут, — Дмитрий очень серьезно смотрел на Олега, — Беда, брат, не достать нам здесь арбуза. Вот корюшку, теоретически могли бы изловить летом, но теперь-то зима.

— Корюшка — не огурец, а огурец — не арбуз, — печально вывел Олег.

— Не спорю, но можно без труда представить, что только что съел арбуз, если жуешь огурец. Ведь корка арбузная весьма по вкусу с огурцом схожа, при некотором наличии воображения. Не переживай, скоро лето, наловим огурцов, то бишь корюшки… Заживем!

— Не хочу я здесь торчать до лета!

— Значит — арбузов расхотел? Какой ты, батенька, капризный.

Из дневника Дмитрия:

«17 декабря. … Об этом я люблю думать лежа в постели, когда бессонница вдребезги разбивает тревожные сны. У всех домов, в которых я жил, были свои лица. Различия гораздо сильнее, чем можно предположить, ведь дома принимали характер своих обитателей.

Моим первым жилищем, которое запомнилось, была комната в старом купеческом доме небольшого уездного городка, где я родился. Дом был двухэтажный, с кирпичным первым и дощатым вторым этажами. Крышу украшали печные трубы и большое чердачное окно. Из этого окна открывался вид на небольшой двор, поросший травой со смешным названием «гречишка птичья» и окруженный, словно крепостной стеной, старыми деревянными сараями. От входной двери вела узкая асфальтовая дорожка к двуместному, также деревянному, произведению зодчества. Весь ансамбль завершал, естественно деревянный, стоявший слева от сортира, короб для мусора, в просторечии — помойка.

Я изредка поднимался на чердак вместе с мамой — помочь ей развесить белье. Моя помощь состояла в том, чтобы доставать из большой плетеной корзины белые простыни и пододеяльники, пахнущие ветром. Летом мама полоскала белье в пруду с деревянных мостков. Зимой ей приходилось делать это в резиновых перчатках. Мне было холодно стоять и смотреть на черный глаз проруби, который внимательно и терпеливо наблюдал за мамой. На чердаке стоял запах пыли, смешанный с лучиками солнечного света, который проникал сквозь узкие щели боковой оконной решетки. Под кровлей висели покинутые осиные гнезда.

С противоположной стороны улицы, куда выходили два окна нашей комнаты, дом выглядел задремавшим добродушным толстяком. Он щурился, просыпаясь ненадолго, чтобы рассмотреть, как по отмытой дождем асфальтовой мостовой пробегает лошадь, запряженная в телегу. Возница — цыган, мирно покуривая, глазел по сторонам, не замечая, что за ним наблюдают. Не замечали этого и проходящие автобусы с пассажирами, чумазые самосвалы и обычные грузовики. Не замечал этого и батюшка, проезжавший на блестящем черном ЗИМе. Никто не видел выражения лица дома.

Со двора дом казался хохочущим мужчиной — всегда открытая входная дверь напоминала рот, в котором прятался узкий, желтый язык — перила деревянной лестницы.

Мне нравилось с шумом вырываться на волю, ощущая себя победителем, перехитрившим бдительного сторожа. Обыкновенно я съезжал по перилам, даже когда ходил за водой на колонку неподалеку. Гремя пустыми ведрами, я вылетал из раскрытой пасти дома и бежал через перекресток. Подставив порожнее ведро под белую шипящую струю воды, я наблюдал, как она поднимается все выше к мерной вогнутой полоске. Родители запрещали мне наливать ведро выше 2/3 емкости, боясь за мою осанку.

Зимними вечерами, в плохую погоду, я играл в шахматы с отцом или читал книги. Такими вечерами особенно приятно было смотреть на то, как огонь гладит березовые поленья в печи, превращая их в угли. Но непогодь обычно вскоре заканчивалась. Дом хохотал во весь рот, радуясь окончанию метели и выглянувшему из-за туч солнцу. Он потешался над вывалившимися в снегу мальчишками, которые рыли в огромных сугробах по бокам дорожки пещеры…

…Обсуждали вариант идти пешком на материк: дохлый номер, цинга свое дело знает — ноги болят, да и путь не близкий через торосы и разводья, не дойти… Должны же о нас,…, вспомнить!»

Новый год, а за ним — Рождество. Хотя, должно быть наоборот. Правда, есть еще Старый Новый год, но он не воспринимается по-настоящему. Зато воспринимаются самыми «взаправдышными» всякие неприятности. Например, когда расколотишь любимую чашку или забудешь, что у старого друга день рождения и не подаришь подарок, или — когда на подарок нет денег. Знакомо? Так-то вот!

Наши герои не били чашек (они у них были эмалированные). И о подарках к праздникам не забывали. Вот только магазина «Подарки» ни в шаговой, ни в какой иной доступности не было. Понятное дело.

— Олежек, чего бы ты хотел к Новому году в подарок? — спросил Дмитрий за неделю до праздника.

— Тоже мне, Дед Мороз, — засунув в рот не совсем чистые пальцы и трогая верхние резцы, ответил Олег, — Выдерни мне еще один зубик, будь другом!

— Что? Жмут?

— Вроде того… Знаешь, когда в следующий раз соберемся зимовать, надо будет купить никелированные пассатижи. Блестящие… — Олег облизнул потрескавшиеся губы, — Я видел такие в Питере, в хозяйственной лавке.

— Ладно, я тебе ко дню рождения такие подарю. Погоди уж до лета. А пока обойдемся вот этими, проверенными. — Дмитрий кивнул на вороненые, слегка тронутые ржавчиной плоскозубцы, лежащие на кухонном столе. — Как ты помнишь, я ими уже пять штук вырвал: три себе, и два — тебе, милостивый государь…

— Такое не сразу забудешь, — он вздохнул, провел языком по деснам, и спросил, — Мить, а тебе чего подарить?

— Мне-то? Да книжку какую-нибудь, конечно хорошую. Ну, Юрия Рытхэу, например.

— Новое что-нибудь?

— Ну.

— Где же я тебе здесь его новую книгу найду? Его и не издают теперь. На материке, во всяком случае — не сыщешь. Народу сейчас другое нужно.

— Ладно. Не переживай. Разному народу — разное нужно. Никелированных плоскогубцев ведь тоже нет. Подарим, когда сможем. Будем довольствоваться тем, что у нас есть. Кстати вспомнил одну историю.

— Ну, расскажи…

Рассказ Дмитрия.

— На маяк в Белом море дрова привозили на пароходе. С берега к жилищу их должна была подвозить лошадь, которую там и держали для этой цели. Однако у лошади были иные представления о своем предназначении. Когда приходил пароход, она убегала в лесок и появлялась только после того, как дрова на себе перетаскивали служители маяка. В конце концов, маячник завел овчарку, которая ловила нерадивую лошадь и приводила за уздечку к хозяину.

— Это ты к чему?

— К тому, — не ропщи на жизнь, не увиливай — от судьбы не уйдешь.

Из дневника Дмитрия:

«30 декабря. …Проснулся вчера от шагов за стеной. Сначала подумал: «Ну вот, дождался — уже галлюцинации пожаловали». Однако «галлюцинация» походила под окном, посопела и стала ломиться в дверь. А Олежик, оказывается, тоже не спал, заорал шепотом (я не представлял раньше, что такое может быть, именно — заорал, и именно — шепотом): «Мишка!!!»

Я, конечно, догадался сразу, что это он не имя человека называет. Лапнул карабин — он всегда у моей койки стоит заряженный…»

— Жестковато, конечно, — Олег подцепил вилкой кусок тушеной медвежатины и разместил на тарелке. — Но вполне съедобно.

— Чего уж там, особенно после рисовой диеты. Но помни про лошадь на маяке, — Дмитрий отрезал маленький кусочек от большого куска и, зажмурившись, отправил его в рот. — Грех жаловаться, хотя, все же смахивает на хоккейную шайбу, да и рыбой воняет. Давай лучше сделаем по-другому. Клади-ка куски обратно в кастрюлю. А не то с нашим зубным арсеналом мы останемся голодными рядом с горой мяса. — И, не дослушав протестов Олега, не одевшись, выскочил из помещения.

Он вернулся не более чем через минуту, размахивая мясорубкой.

— Мить, мы же мыть ее замучаемся после…

— Не дрефь. Я сам помою, если тебя это беспокоит. Главное — последуем совету классиков — будем помогать нашему обществу посредством этого чудесного изобретения человечества…

— Тщательно пережевывать пищу, так, кажется?

— Вот именно! Друг мой! Именно так!

Дмитрий быстро разобрал механизм на части. Сложил детали в эмалированную миску и плеснул немного кипятка из чайника, пофыркивающего на плите. Затем шустро повыхватывал все детали оттуда и разложил их на полотенце на краю стола.

Олег внимательно следил за действиями друга:

— Ты как винтовку ее собираешь. Лучку бы зелененького, — мечтательно протянул он.

— Ты, вроде бы арбузов хотел недавно? Хватит! Не деморализуй общество! Обойдемся медвежатиной! Пригодилась нам, однако ж, мясорубочка! Жевать, говоришь, нечем. Эх! Полярники цинготные! Живем! — он прикрутил инструмент к столу и сунул первый кусок в раструб, — А знаешь, дружище, голубь, которого мы зажарили с Сергуней и Цыпой у меня в сарае был жестче…

— Это про что? Ты, прям, душегуб какой-то, все божьих тварей изводишь. Сначала птичку-невеличку, теперь голубя… Вот те раз… А чего это он жесткий, голубь-то, чай птица медведя нежней будет. Во всех букварях об этом писано.

— Это как приготовить. У нас тогда опыта не было, в шестом классе учились.

— Ты уж по порядку. Не то совсем меня запутаешь.

— Ладно, Олежик, раз уж проболтался, расскажу об этом грехе.

Олег, не отрываясь, смотрел, как Дмитрий крутит ручку мясорубки, и как в миску шустро выбираются «макарошки» пропущенной медвежатины.

— Это Сергуня нас подвиг с Цыпой, друг мой школьный, мы с ним подружились в конце первого класса, когда на птицеферму ходили. Очень уж нам цыплятки там понравились, пушистики такие желтенькие, чудо, лучше, чем в мультиках! Мы тогда в одной паре в строю оказались. Вот шли мы так с Сергуней, держа друг друга за руки, и беседовали о цыплятах. С тех пор и дружим.

— Вы что же, уже тогда их слопать замыслили?

— Кого? С чего это ты взял?

— Сам же начал…

— Нет, я про голубя, а цыплята нам нравились, можно сказать, платонически. Я вообще-то люблю животных.

— Я заметил.

— Ладно, не перебивай. Идея возникла в начале учебного года — уже не лето, но еще и не осень. Я это время в наших местах особенно люблю. Сергуня вообще-то, всегда был не прочь поесть, он и теперь такой. Мы шли из школы через базарную площадь к рынку, а туда всегда много голубей слеталось, семечек подсолнечных, зерен пшеницы и ржи поклевать. Птицы взлетали из-под ног. Не помню, в какой точно форме, но Сергуня выдал идею: приготовить жаркое из голубя. Кто будет ловить? Конечно Цыпа, искусный и непревзойденный в этой области, тоже наш друг и одноклассник.

В этот же день мы изложили наш план Цыпе. Он не возражал. Только усомнился в том, что нам удастся незаметно приготовить жаркое в сарае средь бела дня.

Его опасения, как мне кажется, были навеяны недавними событиями, о которых знала вся школа. Минуло не так много дней с тех пор, как Сергуня очень удачно запалил газовый баллон на кухне у своей бабушки. Никто, можно сказать, не пострадал, если не считать Сергуни — его выдрал отец посредством домашних тапок и офицерского ремня. Да и сгорела только летняя кухня, а дом отстояли два пожарных расчета.

Мы заверили Цыпу, что это возможно, так как никого, кроме старушек-соседок, в это время поблизости нет, обещали сделать очаг и припасти дрова. А он внушил нам уверенность, что за его часть работы переживать не стоит.

Никто из нас не голодал. Что касается меня, то мои родители даже переживали из-за моего, как им казалось, неважного аппетита. Так что вся авантюра была основана только на жажде к неизведанному и представлялась нам весьма романтичной. На деле, сомнений нет, здесь орудовал враг рода человеческого.

— Ты, Мить, на чертей-то своих грехов не вешай. Им и так не по заслугам воздают, — с печалью в голосе провозгласил Олег.

— Полно-ко, Олежик. Ты за них не беспокойся. Они дело свое знают, от работы не отлынивают и без премиальных, я полагаю, не остаются, — усмехнулся в бороду Дмитрий и, взяв в рот щепотку фарша, медленно пожевал, — А так-то, брат, получше будет! Какой чудесный инструмент мясорубка!

— Да ладно…

— Действительно! Может, это самое важное из всего, что у нас осталось!

— А карабин?

— Ну, это само собой. Но мясорубка — это вершина умственных усилий человечества, можно сказать, удачный пример заботы о наименее приспособленных.

— Заботы об обжорах, — засмеялся Олег.

— Скучным ты человеком становишься, Олежик. Чертей защищаешь, поэзии не признаешь. Материалист, одним словом.

— Вообще-то, я могу представить себе материалиста признающего нечистую силу, только в одном случае, если таковой пребывает в состоянии длительного запоя, переходящего в белую горячку. Дай-ка и мне попробовать. — Олег выхватил из миски немного пропущенной медвежатины, — а, может, ты и не совсем не прав. Ладно. Отвлеклись. Что с голубем-то?

— В нашем случае белая горячка может только сниться. А с голубем все пошло по плану, — Дмитрий подцепил очередную порцию кусочков медвежатины и отправил в жерло мясорубки и энергично закрутил рукоятку, — Приготовили мы очажок.

— Печурку, что ли сложили?

— Да нет. Вырыли ямку в земляном полу посередине сарая. Сложили туда лучинок, немного дровишек и бересты. По краям поставили два кирпича, чтобы на них можно было установить сковородку, — я ее из дома притащил и масла сливочного кусок.

— Слушай, Дим, дай я немного поверчу, передохни, и рассказывать так удобнее.

— Ну, покрути, покрути, только, Олежик, ты поаккуратней — своими лапищами не сломай.

— Ты точно переутомился. Разве ее сломаешь?

— Кто знает? Она, может быть, на вид такая крепкая, а чуть что и капут.

— Да, — многозначительно произнес Олег и ритмично закрутил рукоятку.

Дмитрий тем временем достал курево, приоткрыл дверцу печурки, подцепил совком уголек, ткнулся сигаретой в сизо-малиновую поверхность и с удовольствием затянулся. Стряхнув угли в топку и, прикрыв дверцу, устроился поудобнее на венском обшарпанном стуле, неизвестно в какие давние времена завезенном на станцию.

— Цыпа появился вскоре после того, как мы закончили подготовку к действу. Он притащил уже освежеванную тушку птицы, которая выглядела совсем неаппетитно. Я разжег огонь, предварительно закрыв дверь на крючок изнутри, а Сергуня, выложив на сковороду кусок масла, подождал, когда оно растает. Когда масло злобно затрещало, наш шеф-повар брякнул тушкой о сковороду, при этом часть масла вылилось через край, огонь вспыхнул с утроенной силой. Не знаю, как долго готовилось блюдо, но мы порядком наглотались дыма, пока Сергуня не решил, что пища готова. На сковороде лежал уменьшившийся до размера среднего яблока темно-коричневый предмет.

— И что же, вас никто не застукал?

— Представь, нет! И сарай не сгорел. Мы потом еще с его крыши не раз зимой в сугробы прыгали, а летом, спустя несколько лет, готовились там к экзамену по литературе и распевали на мотив «Hard Day’s Night[4]» стихи «Любви, надежды, тихой славы».

— Так съедобно было жаркое?

— Конечно. Только жестче и суше, чем медвежатина эта. Да и на вкус слегка горчила… Мы ожидали большего.

— Ладно. Не грусти, Мить. Давай порадуемся нашему деликатесу. Заслужили.

Из дневника Дмитрия:

«…Не надо было сразу столько мяса, теперь вот маемся… Наврали классики… Почему-то вспомнилось из детства. Болел. Лежал в кровати. На этажерке стояла книга со странным названьем „Лицом к лицу с Америкой“. Я прочитал с конца. Получилось: „Йокирема с уцил к моцил“. Мой папа спросил меня, что я там бормочу. Я сказал: „Читаю по-американски“. Он не знал американского языка и очень удивился. Я объяснил, как все просто. Папа мне не поверил: тогда была холодная война. Теперь — американцы наши лучшие друзья. Интересно, надолго? Что бы он сказал сегодня? Наверное, что и прежде: политики заваривают кашу по своему вкусу — хорошие политики для своего народа изо всех зол выбирают меньшее, а плохие — соответственно. Однако, как ни крути, после употребления каши навоз все одно убирать приходится простым людям».

Медвежье мясо пришлось, что называется, ко двору. Пропущенное через мясорубку оно легче усваивалось и, отчасти, это было причиной того, что настроение у наших героев несколько повысилось. А тут и другая удача подоспела. Ведь известно, что судьба посылает испытания соразмерно нашим силам. Правда, об этом невозможно все время помнить, да и умение напрягать эти силы в минуту жизни трудную не всем дается.

Олени пришли утром. Это было большое стадо. Они шли в поисках корма и преодолевали для этого огромные расстояния. Дорога пролегала через остров всегда и была частью их жизни в этом неласковом мире.

Дмитрий застрелил двух самцов. Он хотел застрелить еще, но Олег выскочил на линию огня и заорал:

— Пристрели лучше меня, сволочь ты такая!

Когда они уже заканчивали разделку убитых животных, уставшие и перемазанные кровью, не обронившие во время этого действа ни слова, первым нарушил молчание Олег:

— Мить, ну не сердись на меня. Жаль мне их. Ты же понимаешь…

Дмитрий обтер об оленью шкуру нож, спрятал его в ножны. Поднял голову и посмотрел на Олега, устало улыбаясь:

— Ладно, брат. Забудь. Правильно ты, наверное, меня остановил. Я, видно, в раж входить начал. Обалдел. Ведь, действительно, нам этих двух до лета хватит.

Из дневника Дмитрия:

«Наверное, приходит к концу мое терпение. Ведь любое действие вызывает напряжение, если годится это слово. Не знаю, как Олежику, а мне все труднее держать себя в руках. Чего греха таить, я бы палил по несчастным оленям, пока все патроны не извел.

У Олежика тоже сходная проблема, как я понимаю. Иначе, зачем ему было для нашей мясорубки чуть не в красном углу место отвести. Он же поместил сей агрегат на полочке в кают-компании, застеленной белым (неизвестно, где он его откопал) вафельным полотенцем. Я не знаю, что у меня вызывает больше ненависти: его подобное отношение к предмету или сама мясорубка. Господи, укрепи!»

Это произошло в начале марта, во второй половине дня, когда солнце, щедро раздает авансы еще не успевшей восстать от зимней спячки арктической природе.

— Митя! Ты слышишь?! — Олег буквально влетел внутрь помещения механки, где Дмитрий возился со сломанным ледовым буром.

— Чего ты орешь? — раздраженно отозвался тот, недовольный тем, что его отрывают от дела, которым он был всецело занят, — Что здесь может такого произойти, чтобы блажить на всю Арктику?

— Вертушка!

— Сам ты вертушка! До первого апреля почти месяц. Хватит пули лить, — отрезал Дмитрий.

— Кроме шуток! Вертолет! Геликоптер, если хочешь!

— Ты серьезно?! — Дмитрий отшвырнул в сторону, за минуту до этого, так заботливо починяемый бур, — Костер! Нам нужно разжечь костер! Лучше — костерище! Чтобы за двадцать кэ-мэ был виден! Ну что стоишь?! Бежим!

Они выскочили наружу и помчались в сторону метеоплощалки, где неподалеку были сложены в большую кучу различные предметы, способные гореть и собранные здесь как раз для такого случая.

— Мить! Спички!

— На вот! Или нет, давай лучше я! — Дмитрий сдернул кусок брезента и стал лихорадочно рвать номер «Литературной газеты», захваченной им по пути с полки в тамбуре. Он чиркнул спичкой. Она сломалась. Он достал другую. Та сломалась тоже. Дмитрий выругался.

— Возьми несколько.

— Сам знаю! — он вытащил из коробка три или четыре спички, как смог выровнял, и, чиркнув, зажег. — Слышишь, Олежик! Они приближаются! Они летят сюда!

— Да! Я их вижу! Разжигай скорей!

— Уже горит. Сейчас разгорится! — Дмитрий, встав на колени и сложив губы трубочкой изо всех сил дул на разгоравшийся костер.

— Осторожней! Ты его так затушишь!

— Нет, брат! Разгорелся!

Костер пылал. Шум двигателя нарастал, и маленькая точка на горизонте приближалась, на глазах превращаясь в вертолет!

— Митя, нам нужно взять все самое необходимое! Скорей! Вдруг они не будут нас ждать?

— С чего бы это? — возразил Дмитрий, но почему-то пошел, постепенно ускоряя шаг за Олегом.

***

Егор, уютно устроился в старом потертом кресле напротив русской печи на даче нашего друга Сергея Леонидовича. Сам хозяин сидел на диване и с аппетитом курил носогрейку. В печи в чугунке варилась молодая картошка. На столе стояла початая бутылка, разумеется, водки и тарелка с малосольными огурчиками. За окном шуршал по траве и листьям дождик. Я наблюдал, как малая синица и поползень соревнуются в скорости поедания семечек из кормушки по ту сторону неплотно закрытого окна.

— Мы возвращались с полярной станции N в восточном секторе Арктики, — рассказывал Егор, — Оказавшись на траверзе острова, я напомнил начальнику, что на острове тоже находится полярная станция, мол, будем туда заходить или нет. Этот простой вопрос вызвал необыкновенно бурную реакцию. Он подскочил и заорал, заглушая рев двигателя: «Япона-мать! Они же там всю зиму! Без связи и топлива!»

Я отвлекся от птичьего спектакля и, повернувшись к Егору, спросил:

— Что, такое может быть в наше время?

— Представь! Может! — и засмеялся, ухая словно филин.

Сергей Леонидович усмехаясь в усы, стал прочищать трубку, сопроводив это занятие, соответствующим междометием, обе птички упорхнули, а я, дождавшись, когда Егор закончил смеяться, взял со стола огурец. Мне было интересно.

— Мы круто повернули и пошли в сторону острова. Лететь было недалеко. Начальник всю дорогу причитал и матерился.

— Запричитаешь тут, — отреагировал Сергей Леонидович.

— Что же, неужели за зиму он ни разу не вспомнил о зимовщиках? — мне это казалось неправдоподобно.

— Я у него об этом спросил. Тот, чуть не плача, сказал, что ни разу. Вот так! — Егор опять заухал филином, — Больно на него было смотреть.

— Ну, а почему бы нам не принять за добрых начальников? — с воодушевлением вымолвил Сергей Леонидович, — Они так редко встречаются.

— Вам полрюмочки? — осведомился я у гостеприимного хозяина.

— Что мы, половинкины дети? — прозвучало в ответ, — Давай-ка по полной.

Егор тем временем достал чугунок с картошкой. Проверил готовность:

— Поспела.

Мы выпили и принялись за картошку. Егор поедал ее вместе с кожурой.

— Короче говоря, — продолжал он свой рассказ, — Вскоре показался остров. Вы не представляете, как обрадовался начальник, когда мы разглядели поднимающийся дым от сигнального костра. Как говорил мой сосед по бараку в Певеке: «Он подпрыгивал от радости на метр от пола», — Егор сделал паузу, обтер руки бумажной салфеткой, откинулся в кресле и погладил себя по наметившемуся брюшку.

Пестрая кошка Масява, мяукнув, спрыгнула с лежанки и важно прошествовав через комнату к столу, ловко запрыгнула на него. Она хотела устроиться поудобнее, напротив окна, чтобы понаблюдать за вновь прилетевшей синицей.

— Ишь, протобестия, — Сергей Леонидович спихнул киску на пол к ее явному неудовольствию, — За птичками опять охотиться собралась, кикимора!

— Мы, конечно, искали людей. И нашли. — Егор умолк, чтобы надкусить огурец, — Темное пятно на снегу неподалеку от костра странным образом перемещалось, — продолжил он, аппетитно похрустывая огурчиком, — Это и были люди. Можно было подумать, что они исполняют какой-то танец.

— От радости что ли? — спросил я.

— Как выяснилось, — не от радости, — усмехнулся Егор, — Мы снизились еще и стало ясно, что шла борьба, они пытались отнять друг у друга какой-то предмет, который нам пока не удавалось рассмотреть. В это не легко поверить, но даже когда мы сели, эти парни и не подумали оставить свое занятие. Пришлось их разнимать почти всем экипажем, а успокоились они, да и то относительно, лишь после того, как их развели в разные углы салона.

— Так из-за чего катавасия? — Сергей Леонидович раскурил свою трубку.

— Ни за что не догадаетесь! — опять заухал филином Егор, — Ладно не буду вас мучить, — он хитро прищурился, — Из-за мясорубки!

Мы, конечно, не ожидали такого ответа.

— Зачем им понадобилась именно мясорубка? — опередил меня Сергей Леонидович, — На мой взгляд, это не то, без чего нельзя обойтись на материке.

— Собственно, как выяснилось вскоре, мясорубка была нужна только Олегу, а Дмитрию, как раз она была не нужна.

— То есть?! — в один голос воскликнули мы.

— Все очень просто: Олег потерял от цинги почти все зубы, не мог пережевывать пищу и, видимо, долгое время использовал старую мясорубку для решения проблемы. У Дмитрия тоже не все зубы остались на месте, но он почему-то проникся ненавистью к мясорубке, вернее, к «мясорубочной страсти» своего товарища по несчастью. Я не знаю, как это объяснить, — он задумался, — Боюсь, что это сможет сделать только психиатр.

Мы некоторое время сидели молча.

— Интересно, — продолжал Егор, — Я был уверен, что эти парни никогда не вернуться к своей работе, я имею в виду — не согласятся более на зимовку. Представьте мое удивление, когда этим летом, встретил Олега, правда, на другой станции…

— Да что ты! — вырвалось у меня.

— Ей Богу! Я, было, сначала усомнился. Но Олег сам ко мне подошел, обнажив в улыбке два ряда вставных зубов, узнал, чертяга! Разумеется, я расспросил его о Дмитрии. Он вместо ответа потащил меня в свое жилище. Там на почетном месте, на тумбочке у кровати, накрытая белой льняной салфеткой, стояла, — Егор, сделал паузу и заухал, — Конечно, вы догадались, мясорубка! Но это не все. Он также показал мне очень симпатичные, сияющие ослепительным блеском пассатижи! И рассказал, что Дмитрий подарил ему их в день рождения, мол, специально приезжал.

С тех пор они не видались, хотя расстались весьма по-дружески. Олег слышал от знакомых полярников, что Дмитрия будто бы встречали на зимовке в Антарктиде, другие уверяли, что он работает на норвежском китобойном судне матросом, а кто-то, и вовсе клялся, что тот постригся в монахи…

Поспел самовар. Мы пили крепкий чай, обменивались уместными к такому случаю фразами, вспоминали знакомых… Егор спешил в город, ему надо было куда-то улетать. Перед тем, как расстаться, он вспомнил:

— Олег очень переживал, что вдруг, больше никогда не встретит Митю, а ведь он припас ему в подарок несколько книг Юрия Рытхэу, которые, оказывается, стали издавать теперь не только в Европе.

— Ну что, по последней, — предложил я, беря в руку бутылку, содержимое которой едва покрывало донышко.

— Последняя у попа жена! — отрезал Сергей Леонидович, — И то потому, что Консистория не позволяет. — Затем нагнулся, пошарил за спинкой дивана…

Егор дождался такси и уехал. Я перебрался в старое кресло и стал пролистывать тетрадь в коричневом клеенчатом переплете. Масява устроилась у меня на коленях. Сергей Леонидович вышел прогуляться в сад.

В дневниках Дмитрия наткнулся на вирши:

Каждый день пью за тех, кто в море,

Ром и виски, водку и джин.

Дай Господь вам удачу, а с горем —

Не остаться один на один!

Набивая пенковую трубку

Раскудрявым хмельным табаком,

В тот же миг попадаю я в рубку

За штурвал и на чай с коньяком.

Я плутаю в тумане забвенья

Старых дат и событий, вот влип!

Все ищу и ищу повторенья,

Что сам видел и выбрал из книг.

То взлетаю до топа[5] по вантам,

Или к терпящим беды спешу,

Содрогаюсь от вопля «Полундра!»,[6]

В долгом дрейфе ледовом лежу.

Не ищите меня среди сущих,

Пиво пьющих в утробах кабин.

Я на палубе брига, несущем

Черный флаг и презрение к ним!

Под уютное мурлыканье кошки я задремал. Через туман дремы до меня донеслись слова, произнесенные Масявой, но голос был Сергея Леонидовича:

— Всё плешь собачья, — и далее, — Ну, брат, Грушницкий, — всё вздор на свете.

Я проснулся от своего смеха. Масява недовольно фыркнула и спрыгнула на пол. На душе у меня было легко. Я почему-то теперь был уверен, что Олег и Дмитрий еще встретятся. Не может быть, чтобы хорошие книги не попали в руки тому, кому они необходимы.

РАССКАЗ НИ О ЧЕМ

Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала…

М. Алданов

Кто не верил в дурные пророчества,

В снег не лег ни на миг отдохнуть.

Тем в награду за одиночество

Должен встретиться кто–нибудь.

В. Высоцкий.

Я ехал в трамвае, смотрел в окно и думал. Собственно, ничего особенного в этом не было. Известно, что многие с самого раннего возраста едва научившись думать, вовсю совершенствуются в этом деле обычно до конца дней своих. По тому, о чем и что они думают, как мне кажется, людей можно классифицировать, и это, пожалуй, не ново. Я, например, думал о том, как написать рассказ, в котором не рассказывалось бы ни о чем. Как это? Да вот так. Любой может рассказать о каком-нибудь мало-мальски интересном событии из своей жизни, из жизни своих знакомых или друзей, выдумать какую-нибудь чушь, это все сравнительно нетрудно. Вы вот попробуйте написать ни о чем, это гораздо сложнее.

Самое трудное в таком рассказе, наверное, начало. Действительно, с чего начать повествование ни о чем? Здесь не годятся такие замечательные, всегдавыручающие словосочетания, как «давным-давно», «эту историю я услышал от…», или „это случилось…“ и что-нибудь в этом роде. Вполне уместно было бы — « этого никогда не было, и никогда не будет». Но, видите ли, в этом случае получается, что я собираюсь рассказать о событии небывалом, а это уж слишком смахивает на неправду, да еще на неправду, если не в квадрате, так в превосходной степени. Я не могу претендовать на звание первоклассного враля, хотя с одной стороны, это чрезвычайно лестно, но с другой, предполагает наличие недюжинного таланта в этой области, а я, все же, реально оцениваю свои возможности.

Ну, хорошо. Допустим, что мне бы удалось придумать начало для такого рассказа. А дальше что? Ну, напишу я рассказ ни о чем. Кому он нужен? Кто его будет читать, кроме редактора? Опять же, завернет он мой рассказик и будет по-своему прав.

Несмотря на начало апреля, а может быть, и конец ноября, погода стояла сухая и солнечная, что для Петербурга довольно необычно. Из-за духоты и пыльного воздуха в салоне трамвая мои мысли путались и наскакивали одна на другую. Напротив меня сидел человек со счастливым лицом. Явно ему не хотелось писать рассказ ни о чем. Он в одну седьмую голоса напевал мотив когда-то популярной песни: «Тяжелым басом гремит фугас…»

То, что для рассказа ни о чем трудно придумать начало и преодолеть понимание того, что такой рассказ, в общем-то, никому не нужен, это полбеды. Все же, самое трудное, это не написать его, когда прекрасно знаешь, что не можешь не сделать этого. Признаюсь, что я принимал все мыслимые меры предосторожности. Во-первых, не брал с собой записную книжку (я обычно сочиняю и тут же записываю в нее все, что кажется мне уместным, где бы ни находился: на улице, в походе, в транспорте, во сне и т.д.) Во-вторых, изо всех сил убеждал себя в бесполезности задуманного. И, наконец, пытался забыть все, что сочинил. Увы, как видите, искушение слишком велико. К тому же оно усиливалось еще и из-за того, что я ехал в трамвае.

Это наваждение. Стоит мне сесть в трамвай и пошло–поехало. Никуда не могу деться, сразу начинаю придумывать всякие истории. Вот пример. Кроме того, что я сочинял рассказ ни о чем, я параллельно выдумал историю «Про этого человека со счастливым лицом, который пел».

Я попытался угадать имя визави, это легко удается, если внимательно присмотреться к человеку. Да, несомненно, его звали Глеб Синицын. Лучше не пытайте меня, как я пришел к этому, но это точно. Можете спросить его при случае, он подтвердит вам, что я не ошибся. Мало того, хотя я и не обладаю способностями Шерлока Холмса, мне легко удалось определить так же род занятий Глеба. По своеобразному наклону головы, фотографирующему взгляду, рисунку танца его тонких пальцев и чему-то неуловимому в поведении я понял, что имею дело с морским гидробиологом и, кроме того, систематиком. Ручаюсь, это все читалось легко, а «Зоологический журнал» у него в руках лишь подтверждал справедливость моего суждения.

Трамвай катился по рельсам, и шум, создаваемый его движением, напоминал мне мелодию, которую напевают дуэтом ломающийся голос молодого льда и металлический борт катера. Солнечные зайчики, резвясь, фамильярно прыгали на плечи и головы пассажиров, поднимая пыль. В салоне пахло свежеразбитым борщом — осколки стеклянной банки закатились под одно из сидений. Почти никто не замечал гармонии, царящей в мире, почти все были заняты своими проблемами.

Глеб, как и я, заметил игру солнечных зайчат, но она ему, видимо, наскучила. Я понял это по тому, как глубоко он надвинул на лоб свою черную шляпу. Шляпа была великолепна, она не только укрывала от солнца, но и успешно прятала его замечательную лысину. К слову, Глеб имел свою собственную теорию о происхождении лысин на головах особей мужского пола. Теория не лишена оригинальности, и поэтому будет уместно привести ее здесь в моем пересказе.

ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЫСИНЫ

Каждый мужской организм генерирует какое-то количество внутренней энергии. Где она там производится и чем, это особый вопрос, дело не в этом. Разумеется, энергия должна расходоваться на полезные для данного организма дела. Под делами Глеб подразумевает физическую нагрузку, мышление, заботу о ближних, труд на благо общества и прочее. Все это он называет обменом веществ. Если энергия не расходуется в достаточной мере по какой–либо причине, например, из-за лености, то она начинает разрушать организм изнутри, ища выход наружу. Гиподинамия (физическая и духовная) — вот камень преткновения. Излюбленное место для выхода энергии в виде тепла, конечно, макушка. Но волосы затрудняют течение процесса. Поэтому, умный организм избавляется от них, давая возможность неизрасходованной энергии уйти.

Однако, Глеб, крайне резко относится, казалось бы, к логичному следствию из его теории, что все лысые люди — лентяи. Он не отрицает, что среди лысых попадаются ленивые особи, но, как ни странно, именно у людей, по его словам, с «нормальным волосяным покровом», чаще встречается этот порок. Оказывается, что все дело в количестве вырабатываемой энергии или в КПД внутреннего генератора.

По мнению Глеба Синицына лень бывает двух видов — патологическая, происходящая из-за болезни обладателя, иными словами от недостатка энергии, и лень творческая, выстраданная ценой тяжелейших усилий, продукт сознательного, целенаправленного совершенствования энергичного индивидуума.

Такова его концепция, не мне ее судить. У меня самого есть немало мыслей, которые, мягко говоря, не всеми членами нашего социума могли бы быть приняты безоговорочно. О них, как-нибудь, в другой раз…

Глеб совсем недавно вернулся из арктического, а может быть из антарктического рейса. Я путаю полюса Земли, но это не важно. Короче, он вернулся оттуда, где нет белых медведей, и есть пингвины, а может, и наоборот, где есть первые, и нет последних. Во всяком случае, так многие привыкли думать. А там с ним однажды, не в этот рейс, а раньше, вышла вот такая история.

Если придерживаться вышеизложенной теории Глеба, то во всем виновата гиподинамия. Но лучше по порядку, иначе ничего не поймете…

Если вас когда-нибудь судьба приводила на корабль в качестве участника научной экспедиции, то вы, конечно, замечали, что экипаж относится к вам, как к гостю, иногда не совсем желанному. Глеб замечал это не раз. И особенно не переживал. Не всем ведь нравиться, когда в их дом приходит посторонний, даже если он платит за свой приход деньги. Прекрасно осознавая, что к чему, Глеб старался быть по возможности незаметнее: не лез на мостик без надобности, не приставал с разговорами к морякам и не засиживался за столом во время приема пищи. Он делал свое дело и вид, что все остальное его не касается. Поэтому многие события повседневной жизни проходили мимо него и только самые выдающиеся привлекали внимание.

Справедливости ради следует заметить, что события не только привлекали внимание, они всегда влияли на него. Первым делом влияние проявлялось в прозвище Глеба, которое он непременно получал, появляясь в новом коллективе. Началось это давно, вероятно, с раннего детства. В детском саду к нему приклеилось странное прозвище Животновод. Прозвали его так дети за то, что он обожал детсадовскую собаку по кличке Индус. Его любовь переходила все мыслимые границы, по мнению его приятелей. Пусть Глеб отдавал псу, приносимые с собой и получаемые на десерт конфеты, с этим можно было еще как-то мириться. Но представьте, он однажды умудрился скормить собаке превозносимое всеми фруктовое желе, такого волшебно-малинового цвета, ароматное и трепетное, когда его несешь в ложечке ко рту. И еще, он плакал, когда видел, что Индус ест снег или сосульки. Хотя Глеб разделял мнение пса, что эти вещи действительно вкусны, но боязнь за собаку, что она заболеет ангиной, приводили его в ужас, а воспитательницу Альбину Николаевну — в ярость. Она не редко отпускала ему затрещины, жаловалась родителям Глеба на строптивость их сына, а несколько раз даже ставила его в угол в темном чуланчике со швабрами.

Близость к швабрам в темном чулане непонятным образом трансформировалась в ненависть к ним и отразилась на дальнейшей судьбе Глеба. Заметьте, он невзлюбил швабры, а не воспитательницу. Повзрослев, или даже ранее, он благосклонно относился к представительницам слабого пола. Эта благосклонность не улетучилась даже после того случая, когда он по дороге в детсад разорвал щеку о ржавый гвоздь в заборе, заглядевшись на прелестную девочку с громадным розовым бантом на макушке и голубым воздушным шариком в руках. Несмотря на то, что швабры были в действительности совершенно безобидны, они послужили, как мне представляется, истинной причиной, почему он не выбрал профессию моряка. Он наивно полагал, что это один из основных инструментов у обладателей этой профессии. Право, я не стал бы с ним спорить по этому вопросу.

Но гораздо сильнее, чем швабры, Глеб не любил людей в белых халатах. Нелюбовь вышла из боязни. Начнем с того, что он никогда не выглядел здоровяком и своей худосочной комплекцией привлекал внимание врачей. Особенно ему досаждала участковая врачиха Нина Петровна, маленькая, уверенная в правильности любого своего суждения женщина. С чего-то она решила, что у Глеба больное сердце. Справедливости ради нужно отметить, что в те годы, когда наш герой был малышом, многие врачи были уж слишком внимательны к такой обычной проблеме, как детское сердцебиение. А у мальчика начиналось сердцебиение всякий раз, когда он видел белый халат, чувствовал запах больницы или даже при упоминании о врачах.

Пойдя в первый класс и отучившись дней десять, Глеб, ведомый мамой по наущению участковой врачевательницы, оказался в кабинете детской поликлиники, где ему должны были сделать кардиограмму. Либо из-за того, что Глеб был очень впечатлительным мальчишкой, либо под влиянием некогда слышанного рассказа о казненных на электрическом стуле, он оказал такое невиданное кардиологическим медперсоналом сопротивление, что кардиограмма была получена ценой укуса оператора и нескольких оборванных проводов. Прочтя заключение кардиолога, докторша Нина Петровна «запичужила», по выражению бабушки Глеба, его самого в больницу на целый месяц, с подозрением на порок сердца. Отбыв свой первый больничный срок, Глеб покинул заведение с окрепшим чувством почти суеверного ужаса к медикам и всем без исключения лечебным заведениям. Забегая вперед, следует отметить, что это чувство не утратило своей силы с возрастом, возможно, что это яркий пример передачи особенно сильных впечатлений по наследству.

Дело в том, что бабушка Глеба, испытывала похожее ощущение. Оно зародилось и окрепло во время одного профилактического мероприятия еще в гимназическую бытность бабушки. В те времена прививки не были настолько популярны, как в наше время, однако, их все же делали. Не знаю, против какой гадости вводили вакцину, но бабушка Глеба, будучи барышней нервной, не дождавшись пока врач закончит дело, быстренько хлопнулась в обморок и, падая, сломала иглу. Обломок, к счастью для пострадавшей, извлекли немедленно, еще до ее возвращения. С тех пор бабушка Глеба не позволила сделать медикам ни одного укола и благодаря этому, как уверяла, дожила до глубокой старости.