Петр Дубенко

Порубежники

Далеко от Москвы

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Редактор Анастасия (Редакторское бюро "Слово - серебро") Зиатдинова

© Петр Дубенко, 2023

16 век для Руси — тревожное, грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке, далеко от Москвы, в верховьях Оки, живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро перед ними встанет непростой выбор. И сделать его придётся каждому.

ISBN 978-5-0060-9030-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Посвящается Рашиду Гизатуллину, безвременно ушедшему другу

КНИГА ПЕРВАЯ

Перевяжите вену — вы вызовете болезнь. Перегородите реку — поднимется наводнение. Преградите будущее — начнутся революции.

Виктор Гюго

Часть первая

Глава первая

Все восемнадцать лет жизни князь Андрей Петрович Бобриков свято верил, что однажды злодейка-судьба непременно воздаст ему за страдания, а потому терпеливо ждал этого дня и однажды, дождался.

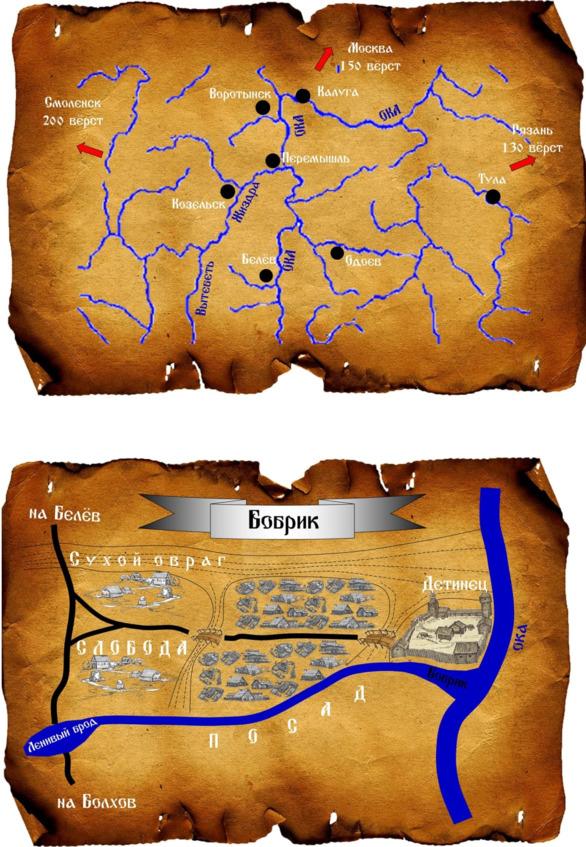

Причин считать свою долю незавидной он имел предостаточно. Отец его, Пётр Иванович, происходил из рода знатного, но обмельчавшего настолько, что Бобриковы владели самой маленькой вотчиной среди всех верховски́х княжеств — земель по обе стороны Оки в её верхнем течении. Столицей служил небольшой городишко: слободка из дюжины дворов, посад на три десятка домов и тесный детинец с обычным пятистенком вместо терема князя[1]. Всё это сгрудилось на вершине каменистого холма с высоким обрывистом склоном. У его подножия в Оку падал мелководный Бобрик. В одном месте он сильно раздавался вширь, из-за чего вода становилась почти неподвижной, и над её поверхностью выступали верхушки камней. Прыгая по ним, можно было пересечь реку не замочив ног, поэтому брод назывался Ленивым. А за ним уже начиналось то самое Дикое поле — первобытный мир, что испокон веку манил русских людей безграничной волей и пугал волчьей лютостью царивших там законов.

Оттуда каждый год приходила беда. То налетят стремительным вихрем черкесы, то огненным смерчем пройдут ногайцы, то прокатится крымская орда, а то нагрянет за поживой шайка степных бродяг без роду и племени. С кем-то из них и рубился Пётр Иванович на Ленивом броде поздней осенью 1545 года, пока слуги и повитуха суетились у постели молодой княгини, что готовилась разрешиться первенцем. За ночь защитники отбили четыре приступа, и на рассвете незваные гости собрались уходить, но перед этим в порыве бессильной злобы обрушили на переправу ливень стрел. И одна из них угодила князю в шею чуть выше ключицы, задев яремную вену. За пару мгновений Пётр Иванович потерял столько крови, что уже не мог стоять на ногах. Его принесли в терем, уложили на кровать. Сутки семейный священник не отходил от образов, а знахарь смазывал страшную рану вонючим зельем и поил князя секретным отваром. Но всё оказалось тщетно, и когда старая холопка прибежала из женской части хором с радостной вестью, в опочивальне князя её встретили скорбным молчанием.

Так, едва появившись на свет, Андрей Петрович остался без отца. А вскоре потерял и мать. Ирина Ивановна была дочерью князя Ивана Васильевича Белёвского. Господь подарил ему ещё четырёх сыновей, но до зрелых лет дожил лишь один. И как единственный наследник Иван Иванович всегда видел в сестре обузу — хочешь, не хочешь, а закон обязывал выделить ей на жизнь кусок общих семейных владений. А отдавать не хотелось. Не для того предки пядь за пядью собирали эти земли, чтобы теперь вот так разбазаривать их, отдавая всяким проходимцам только за то, что они женились на засидевшейся в девках дуре. Поэтому, когда сразу после смерти отца подвернулся случай отдать Ирину за небогатого и захиревшего князька, Иван Иванович даже не раздумывал — ведь Пётр Иванович Бобриков так стремился породниться с богатым знатным семейством, что согласился взять сестру Белёвского князя почти без приданого.

В гибели Петра Ивановича белёвский князь увидел возможность полностью прибрать к рукам владения южного соседа. Ведь Иван Иванович как ближайший родственник мог стать опекуном новорожденного княжича и до его взрослых лет распоряжаться Бобриком как душе угодно. Правда, по всем порядкам, законам и обычаям опекать Андрея должна была мать. Но после семейного совета, что проходил за плотно закрытой дверью, Ирина Ивановна нежданно объявила, что уходит от постылой мирской жизни в монастырь, а двухмесячного сына доверяет заботам старшего брата.

О том, как именно белёвский князь заставил сестру сделать это, ходили самые разные слухи, один несусветней другого. Спросить бы у самой Ирины Ивановны, да спустя четыре года после пострига она скончалась в Оптиной пустоши, о чём Андрей узнал только в 11 лет.

Первым делом попечитель избавился от огнищного тиуна[2], который верой-правдой служил не только Петру Ивановичу, но помнил ещё его деда. Сначала Иван Иванович отстранил его на время, а потом вовсе дал путь чист: в таком городишке свой управляющий ни к чему, со столь малым хозяйством справятся его люди, которые будут приезжать раз в месяц. Остальная дворня, устрашённая печальной судьбой старого тиуна, перечить уже не посмела.

Иван Иванович сразу же взялся за дело, и от его неустанных хлопот княжество, без того не шибко цветущее, с каждым годом скудело всё больше. Через пять лет в казне уже не осталось даже полушки, а по амбарам насквозь гулял ветер. И чтобы малолетний Бобриков не голодал и худо-бедно мог содержать десяток воинских людей, белёвский князь от имени племянника каждый год брал взаймы у самого себя немаленькую сумму, половина которой даже не приходила в Бобрик, под множеством благовидных предлогов оставаясь в Белёве. Долги росли как снежный ком, и поскольку отдавать их было не чем, Иван Иванович начал в счёт уплаты отрезать куски от опекаемых земель.

Благодаря такой заботе за двенадцать лет владения Бобриковых уменьшились настолько, что теперь их из конца в конец за один день пешком прошёл бы и хромой калека. Поначалу всё это не печалило малолетнего князя. Отроком он уже начал понимать, что происходит, но по закону слова в делах ещё не имел. А к тому времени, когда достиг, наконец, взрослых лет и вознамерился взять всё в свои руки, долг перед дядей вырос до таких чудовищных размеров, что стоило Белёвскому потребовать уплаты хотя бы десятой его части, и юный князь Бобриков пошел бы по миру с сумой. Так что, даже став совершеннолетним, Андрей Петрович продолжал терпеть опеку дяди.

Пользуясь этим, Иван Иванович гнул свою линию и через пару лет предложил племяннику вовсе отказаться от владений.

— Сам посуди, на что тебе сия маета? — мягким вкрадчивым голосом объяснял он. — Поднять хозяйство не под силу, только пуп надрываешь зря. А мне земли уступишь, и заботам конец. Я тебя из Бобрика гнать не буду, разрешу остаться, по-свойски. Ну, племянник всё же.

Возмущенный Андрей, не ответив, вышел вон и даже хлопнул дверью. Но потом, остыв, в сотый раз пересчитал гроши в казне и понял, что ему, урождённому князю, потомку Рюрика, придётся стать безземельной голытьбой и жить на подачки богатой родни.

Так бы и случилось в самой скорости, однако 17 января 1558 года войско великого князя московского вторглось в Ливонские переделы. И пусть от Бобрика их отделяла тысяча вёрст, именно это событие самым решительным образом изменило судьбу юного князя.

Началась война удачно. «Братство рыцарей Христа Ливонии», что зиждилось на древних орденских началах и воевало по старинке, не смогло дать достойный отпор. Русские полки, у которых уже имелись волконеи[3], пищали и даже большие осадные пушки, легко разбивали рыцарей в поле и брали крепость за крепостью. Очень быстро стало ясно: орден доживает последние дни. И это вдохновило всех его соседей. Они тоже хотели получить кусочек от ливонского наследства. А потому, одной рукой помогая уже обречённым рыцарям сопротивляться русским варварам в восточных землях ордена, другой они торопливо рвали его западную часть. Пока московские воеводы осаждали и штурмом брали города, ландсмейстер Кетлер добровольно уступил шведам Ревель, за тридцать тысяч таллеров продал датчанам остров Эзель, после чего признал себя вассалом Сигизмунда — короля Польши и великого князя Литовского в одном лице.

Так стало ясно, что в скором времени Москва неизбежно схватится с Литвой. И тут, конечно, вспомнили, что всего сто лет назад многие верховские князья служили Вильно, даже воевали против русского царя. И далеко не все ушли под руку Москвы добровольно, многих пришлось покорять огнём и мечом, так что кое-кто до сих пор грезил обратным переходом. И если в мирную пору даже Иван Васильевич, неспроста названный Грозным, часто смотрел сквозь пальцы на выходки верховских князей, то на пороге войны любая оплошность могла стать для них роковой.

Никто не знал в точности, что именно послужило поводом для опалы белёвского князя. Одни верили, что Иван Иванович пострадал без вины, ибо слугу более верного царь вряд ли сыскал бы во всём порубежье. Другие говорили, что он и прежде позволял себе многое, и его верёвочка вилась слишком долго. Как бы то ни было, но в один из летних дней белёвского князя схватили, заковали в кандалы и отправили на Вологодчину, в Белозёрский монастырь.

Там Иван Иванович и скончался 24 августа 1563 года. А поскольку детей завести он не успел, и братьев у него не осталось, то единственным наследником становился сын сестры. Вот так, нежданно-негаданно, восемнадцатилетний Андрей Петрович Бобриков из горемычного сироты и обиженца, стал вдруг владельцем Белёвского княжества — одного из самых больших и богатых во всём верхнем Поочье.

На девятый день после смерти дяди Андрей Петрович собрался в Белёв, чтобы устроить там достойные сороковины, а после вступить в законное наследство. Ранним утром, едва розовый свет зари разлился над детинцем, юный князь вышел из терема, готовый к дальней дороге. Старая отцовская шуба на щуплом мальчишке висела мешком, так что по́лы стелились по земле. На выходной шапке в соболиный околыш, изрядно потраченный молью, вклинились куски заячьих шкурок. Крупная серебряная пряха с семейным гербом украшала простой тканевый пояс. Сапоги сверкали до блеска начищенной яловой кожей, но каблуки без подков сточились чуть не до подошвы.

У крыльца ожидала свита: два послужильца, двое огнищан и один домашний слуга. Андрей Петрович, конечно, хотел взять людей побольше. Хорошо бы десятка три, но в конюшне нашлось всего шесть лошадей, а въезжать в Белёв с караваном подвод князю не пристало.

К неудовольствию семейного попа Андрей Петрович даже не дослушал его молитву, легко впрыгнул в седло и, не оглянувшись на отчий дом, ткнул пятками в конские бока. За ним тронулся весь небольшой отряд. Сначала они шагом пересекли лобное место. Застеленный досками пятачок справа упирался в длинный барак гридницы[4], гнилые брёвна которой почернели от старости и заросли цветущим мхом. Слева от площади плотной цепью тянулись конюшня, сенники, склады и амбары, половина которых пустовала, а потому прорехи в их соломенных крышах последние лет десять даже не латали.

За церквушкой с единственным деревянным куполом и покосившимся крестом всадники пустили коней в лёгкую рысь. Миновали дубовые ворота, по обе стороны которых над невысоким частоколом торчали маленькие стрельни, и оказались на мосту через ров шириной в три сажени. За ним начинался посад, втиснутый меж Бобриком и его старым руслом, которое теперь превратилось в заросший заболоченный овраг с крутым обрывистым краем. С обеих сторон единственной улицы, прямой, как стрела, лепились друг к другу тесные дворы: низкие щелястые заборы из горбылей; срубы с кровлей из старой соломы; сараи и плетеные пуни. В их беспорядочную гущу уползали узкие проходы, где не разойтись было и двум встречным.

Внешней границей посада тоже служил ров длиной шагов триста, соединявший речной овраг с балкой. Дальше начиналась слобода — около сотни отдельных дворов раскидало вдоль тёмно-жёлтой ленты дороги, которая у края поселения разделялась надвое: одна часть уходила на север — к Белёву, другая на юг — к Ленивому броду. У развилки Андрей Петрович остановил коня и обернулся. И пусть Бобрик ещё скрывала полутьма незрелого рассвета, юный князь легко узнал в смутных размазанных очертаниях знакомый город. Узнал и злорадно улыбнулся. Сегодня он покидал это проклятое место, в котором безвыездно провёл восемнадцать лет, полных унижений, душевной боли и потаённых слёз. Покидал, твёрдо уверенный в том, что больше сюда никогда не вернётся.

Глава вторая

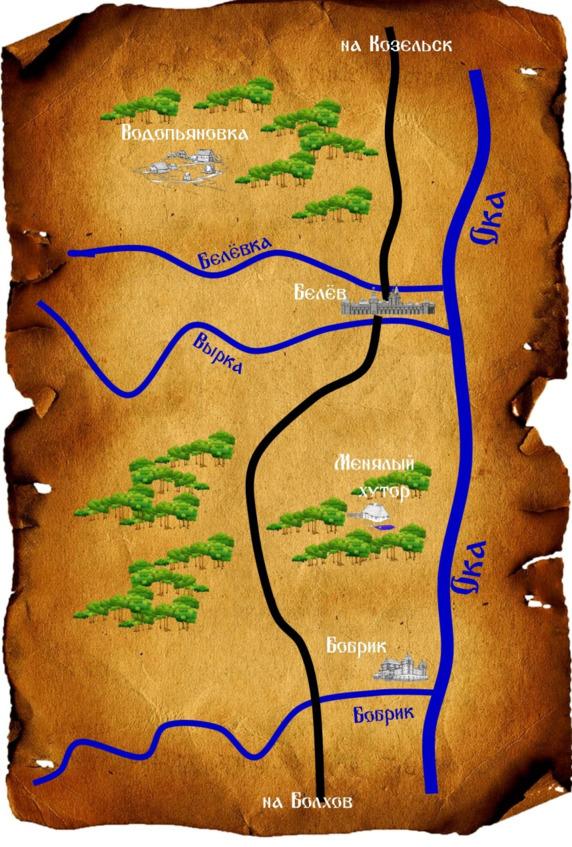

За двадцать вёрст Андрей Петрович не сделал ни одного привала и перестал хлестать коня, лишь когда разглядел на горизонте Белёв, над которым высоко в небе парил огромный янтарный шар — это сверкал позолотой купол Успенского собора. Тёплый ласковый свет разливался над городом и посадом, отражался в голубых лентах рек и казался юному князю торжественным, благодатным знаменьем, возвещавшим о начале новой жизни. Счастливой, радостной и полной великих свершений.

Правда, когда Андрей Петрович въехал в Завырскую слободу, на мгновение ему показалось, что он просто дал большой круг и вернулся обратно в Бобрик. Повсюду встречались ему заросшие дёрном землянки и неказистые избушки, от которых за версту разило гнилой репой и прелым зерном — знакомый с детства запах нищеты. Но вскоре князь увидел детинец, с севера и юга стиснутый меж Белёвкой и Выркой. Две мелководные речушки за версту друг от друга падали в Оку, что подпирала городскую цитадель с востока. По берегам вдоль крутого обрыва тянулись дубовые тара́сы[5] в два человеческих роста, а над ними ещё на сажень поднимались вышки стрелен с щелями бойниц.

Дорога, пройдя сквозь слободу, вывела к широкому мосту, на другом конце которого высилась трёхэтажная громада проезжей башни — брёвен, что ушли только на её постройку, вполне хватило бы на два ряда частокола вокруг всего Бобрика. Проехав через захаб — узкий коридор длиной шагов двадцать, который кончался подъемной решёткой из толстых прутьев — Андрей Петрович попал в детинец. Его неровный прямоугольник от Козельской проезжей башни до Болховской наискось рассекала широкая лента единственной улицы. С правой её стороны стояли дома местных огнищан — крытые осиновой дранкой многостенные срубы на каменных подклетах. Слева в три ровных, словно по линейке расчерченных ряда, тянулись бараки амбаров, складов и житниц, а также конюшня с повозником и сеновалом.

В центре кремля улица растекалась в большое бесформенное пятно лобного места, сплошь замощённого булыгой. Во главе площади, на самом высоком месте тянулся к небу главный городской собор: белокаменные стены украшал узор затейливой лепнины; глубоко утопленные стрельчатые окна сверкали разноцветным стеклом; над ломаной многоугольной крышей высоко взмывала звонница, которую венчал золотой купол с большим восьмиконечным крестом. При виде такой красоты Андрей Петрович восхищенно присвистнул, но когда увидел терем, то даже не заметил, как широко разинул рот в беззвучном возгласе восторга. Это были двухэтажные хоромы из брёвен в обхват толщиной с просторным высоким крыльцом под навесом на резных столбах и широкой лестницей в два пролёта; с прирубом для домашних слуг на одном торце и огромной поварней на другом; с широким крытым гульбищем[6], где и сотне человек не стало бы тесно; с тёсаной крышей, над которой торчали кирпичная труба и луковки двух повалуш[7].

Но ещё больше потрясло князя то, что он увидел внутри. В главной горнице — она одна оказалась раза в два больше княжеских хором в Бобрике — пол сплошь покрывали домотканые ковры разных цветов и размеров. На трёх стенах висели медвежьи и бычьи шкуры, а заднюю, глухую, почти полностью занимала кирпичная печь в расписанных изразцах. Стол, за которым могло свободно разместиться два десятка человек, заполнила серебряная утварь, в центре стоял шестиголовый бронзовый подсвечник, а над ним с потолочной матки нависала большая лампада. В красном углу начищенной позолотой сверкал подвесной трёхстворчатый киот с пятью иконами в лакированном окладе.

От одной только мысли, что всё это богатство, красота и роскошь теперь принадлежат ему, у юного князя кружилась голова и путались мысли. С малых лет влача жалкое существование в убогом нищем мирке, Андрей Петрович, догадывался, конечно, что где-то есть другая жизнь — чудесная, безбедная, полная земных радостей. Бурная детская фантазия часто рисовала её, эту другую жизнь, но даже в самых смелых мечтах маленький Андрейка не видел и десятой части того, с чем столкнулся в Белёве. И уж тем паче неимущий бесправный княжич сроду не смел подумать, что когда-нибудь войдёт в этот прекрасный мир как его полноправный хозяин.

Первым делом Андрей Петрович распорядился собрать всех белёвских огнищан. Вскоре перед ним стояли два десятка человек, и каждый в руках держал огромные писчие книги или стопки тетрадок. Князь медленно прошёлся вдоль строя, просто скользя взглядом по испуганным растерянным лицам, но у края шеренги задержался, внимательно посмотрел на невысокого мужчину с большим округлым животом и узкими плечами. Это был старший тиун Белёва. По нескольку раз в год без малого десять лет он приезжал в Бобрик и вёл себя там по-хозяйски нагло, распоряжался в чужой вотчине как законный её владелец. Теперь же в покорной рабской позе замер перед юным князем и по-собачьи заглядывал в глаза господину, стараясь угадать его мысли. Андрею Петровичу это польстило, и он властно потребовал с довольной усмешкой:

— Сесть найди.

Тиун с готовностью пробежал к изголовью стола, выдвинул большое массивное кресло, поднял его, покраснев от натуги, и засеменил обратно. Андрей Петрович дождался, пока тиун поставил кресло рядом с ним, а потом отошёл на несколько шагов и ткнул пальцем в пол:

— Сюда.

Плюхнувшись на мягкое сиденье, Андрей Петрович откинулся назад и широко, по-хозяйски расставил ноги.

— Ну вот что. Как тебя? — Не дождавшись ответа, князь небрежно махнул рукой и продолжил. — Мне на тиунском месте верный человек надобен. Дабы я ему как себе верил. Сам понимаешь, сие не ты. Отныне из моих людей тиун будет.

Андрей Петрович повернулся к бобринцам, которые стояли чуть в стороне, и коротким жестом подозвал одного из них. Невысокий сухой человек вздрогнул и растерянно огляделся, словно не верил, что князь обратился к нему. Ростом и сложеньем он больше походил на мальчика-подростка, но морщинистое лицо, почти лысая голова с остатками редких волос и длинная седая борода выдавали его немалый возраст.

— Вот Захар Лукич Бобышев. Люби и жалуй.

В Бобрике все знали, как Андрей Петрович привязан к старому холопу. Ведь с малых лет князя Захар Лукич Бобышев был при нём сразу нянькой, учителем, матерью и отцом. В иные особо трудные зимы, когда в житницах Бобрика становилось хоть шаром покати, только заботы Захара Лукича, его добычливость и сметка спасали маленького князя от голодной смерти. Потому решение Андрея Петровича не удивило никого из бобринцев. Кроме Захара Лукича. Тот не на шутку испугался и на какой-то миг даже потерял дар речи, а когда он к нему вернулся, Андрей Петрович не позволил возразить.

— Время даром не теряй, Захар Лукич. Сразу за дело берись! — князь говорил деловито, с уверенным напором, но на гласных голос ломался, выдавая волнение. — Сыщи мне всех недоимщиков. Хоть бы кто и полушку должен, всё одно — в роспись их. Разумеешь? А коли так, не медли. Тем паче посошные книги все тут.

Андрей Петрович широким движением руки обвёл неровный строй белёвцев, а потом указал на стол.

— Сносите. А ты, Захар Лукич, нынче же проведай, кто из них кто есть, и каждому замену подбери. Из наших, бобринских. — По толпе приказчиков пробежал сдержанный ропот. Андрей Петрович сурово сдвинул брови и повысил голос. — А как хотели? Мне огнищанам доверять надобно. А вы меня сколько лет обирали? Так что нынче не взыщите. Ну, чего остолбенели? Сноси книги, сказано.

Первым подчинился теперь уже бывший тиун. Он подошёл к столу и молча положил на него большую печать с золотой цепочкой. Это стало сигналом для остальных, и они друг за другом вереницей потянулись через горницу.

— А ты, Захар Лукич. — Андрей Петрович повернулся к новому тиуну. — Всё проверь и каждого, кто хоть полушку задолжал, в особый список. Отдашь его Ваське Филину. А ты время не теряй, недоимщиков сразу в оборот и хоть душу вытряси, но пусть всё выложат. Понял?

Не получив ответа, князь посмотрел на горстку своих людей. Взгляд его остановился на невысоком кряжистом бобринце, который нарочито стоял в стороне ото всех, даже от земляков. На левом боку у него висела дорогая сабля, на правом — длинный турецкий кинжал, но при этом кафтан из дорогой малиновой ткани едва сходился на животе, что небольшой складкой свисал над кожаным ремнём. Розовощёкое лицо с полными губами и прямым точёным носом могло бы считаться красивым, но всё портил уродливый обрубок, торчащий вместо левого уха. Плечом привалившись к бревенчатой стене, Васька Филин с мечтательной улыбкой следил за сенной девкой, что суетилась у стола, выставляя блюда с угощением и большой серебряный кувшин.

— Слышишь, что ли, Васька?!

Филин вздрогнул, растерянно огляделся и безотчётно тронул пальцами остатки уха. Он лишился его три года назад. Тогда известный на весь Бобрик потаскун подкараулил в подклете юную холопку с княжеской поварни, но та не далась добром, а когда Филин попытался взять её силой, зубами вцепилась ему в ухо и не отпустила, пока на Васькин вой не сбежалась вся домашняя челядь. Это случай стал единственным, когда Филин получил отпор и не смог добиться своего. Правда, спустя две недели девушка вдруг бесследно исчезла, а потом её случайно нашли в Оке, сильно посечённую кнутом, с ожогами по всему телу и без левого уха.

— Да, Андрей Петрович, чего?

— Чего-о-о… — раздражённо передразнил князь. — Говорю, возьмёшь у Захар Лукича список недоимщиков, и чтоб всё, до полушки.

— Понял, ага. — кивнул Филин и расплылся в довольной улыбке.

— Вот то-то. — строго сказал князь и повернулся к другому бобринцу. — Тонко́й, Сидор Михайлович, с тобой теперя.

Вперёд с готовностью шагнул высокий и худощавый мужчина лет сорока. Кудлатая копна русых волос, оттенённая бронзовой кожей, казалась белоснежной. Узкий лоб, сильно выпиравшие скулы, болезненно впалые щёки и острый голый подбородок — всё это делало лицо похожим на хомячью мордочку, и разбавляли сходство лишь густые вислые усы с концами кисточкой.

— Ратным головой отныне будешь. — сообщил Андрей Петрович и взглядом отыскал бывшего тиуна. — Сколько здесь послужильцев?

— Двадцать восемь. — глухо ответил тот, не поднимая головы.

— Да наших девять. Итого — тридцать семь. Так что из своих трёх десятников подбери.

Сидор поморщился словно от внезапной зубной боли.

— Помилуй бог, Андрей Петрович. Надо ли? — натужно прохрипел Тонкой, большим пальцем потирая красное пятно на гортани.

Когда-то давно в это место вонзилась крымская стрела. Рана оказалась не опасной, но с тех пор Сидор не мог говорить нормально — голос звучал хрипло и натужно, будто каждое слово давалось с трудом. Потому говорил Сидор мало, отрывисто и грубо, будто лаял старый цепной пёс, шею которого до кровавых мозолей истёр стальной ошейник.

— Может, прежних оставить? От греха подале.

— Какого такого греха? — Князю казалось, что он говорит сурово и властно, хотя голос его прыгнул почти до визга. — Это что же? Мне своих же холопов опасаться, стало быть? А может, мне разрешения княжить у них спросить ещё? Городишь не пойми что.

— Да не в опаске дело. Тут, Андрей Петрович, другое. Десятным оно ведь как — не каждый смогёт. Тут особый норов надобен.

— Потому и говорю наперёд. — раздражённо ответил Бобриков. — Подумай, кого прочишь? Тебе в сём деле, никак, видней меня, вот и думай. А мне не досуг. Всё.

Андрей Петрович жестом остановил возражения Тонкого и, откинувшись в кресле, капризно надул губы.

— Пущай велят обед подавать. Нешто мне голодным целый день сидеть?

Глава третья

Так уж случилось, что местом сбора для белёвских послужильцев всегда была конюшня. Когда-то давно имелась в кремле гридница, но потом её снесли, а посещать кабак на посаде покойный князь запрещал под страхом тяжких наказаний. Поэтому обсудить насущные дела или просто потрепаться ни о чём, когда на это находилось время, городские ратники зимой собирались в большой пристройке, где хранились сбруя, седла и попоны, а летом — у загона для объездки жеребят. Туда-то и отправился Сидор Тонкой сразу после разговора с князем.

Двадцать пять послужильцев обступили его полукругом и подавлено молчали, лишь иногда в гнетущей тишине слышался чей-то печальный вздох. Чуть впереди всех стоял теперь уже бывший ратный голова — Корней Семикоп. Поджарый ветеран с покривлённым носом и выпуклым шрамом на левой щеке за одно утро постарел на два десятка лет: плечи опустились, спина сгорбилась, и даже морщин на лице, казалось, стало вдвое больше.

— Да уж, выслужил за двадцать лет награду, — криво усмехнулся он, выслушав Тонкого.

Сидор пожал одним плечом, избегая смотреть Семикопу в глаза. Хотел было сказать, мол, не держи зла, не моя на то воля, но решил, что в разговоре с подначальным людом это ни к чему. Ещё подумают вдруг, что он лебезит перед ними. А потому, наоборот, добавил сухо и холодно:

— Десятников тоже… Ну, того. Новых ставить буду. Так что…

— Погодь-ка, — раздался в ответ низкий гудящий бас и вперёд вышел один из десятников.

Фёдор Клыков походил на пень векового дуба с двумя толстыми корнями вместо ног. Крупная косматая голова в длинных и густых каштановых кудрях сидела на бычьей шее. Пышная борода делала без того квадратный подбородок ещё крупней и тяжелее.

— Сдаётся, рано ты, мил человек, нас хоронишь. — Клыков встал рядом с Корнеем, порывистым движением сорвал с головы рыжий лисий малахай и повернулся к послужильцам. — Мыслю так: мы хоть и холопы княжьи, а всё же не рабы. Власть князей она, конечно, от бога, спору нет, да нынче не старое время. Нынче над князьями тоже божья власть есть — царь. А он за служилых людей стоит. И собор земской по всеобщему слову неспроста новые правды народу даёт. А по ним выходит, дескать, хоть ты и князь, а служилый люд забижать не моги. Потому как наша кровь в порубежье мир держит, и, стало быть, нам слово иметь до́лжно. Верно?

По рядам послужильцев пробежал сдержанный одобрительный ропот.

— Верно! — подтвердил Илья Целищев, молодой ратник в лихо заломленном колпаке. — В прошлый год на козельском рынке слыхал, дескать, князей да бояр великий князь в кулак жмёт, а служилым людям почёт и уважение.

— Вот-вот. Всё нынче по-другому станет. Так что неча молчать, братцы. — Запальчиво продолжил Фёдор, так и не дождавшись ответа от остальных. — Ведь и в пьянку-то с кем ни по́падя не сядешь. А уж на сечу идти — подавно. Корней Давыдович у нас уж тринадцать лет голова. Мы его как облупленного знаем и как себе верим. А ты, мил человек, уж не забижайся на нас, но тебя мы вперво́й видае́м, и каков ты в деле есть, ведать не ведаем. Може, ты уме́лей нас вместе взятых, а може, мордофиля дыролобый. В перво́м же деле по дурости сам пропадёшь и нас всех погубишь. Быват таково?

— Ещё как быват! — опять за всех выкрикнул Целищев.

Сидор хотел возразить, но тут в разговор вступил самый старший послужилец Платон Житников. На крупной его голове почти не осталось волос, лишь на затылке и висках ещё белели короткие жидкие пряди, зато седая борода густой лопатой свисала до середины груди.

— Ну, покуда говоришь ты верно, Фёдор Степанович. Токмо к чему ведёшь, никак в толк не возьму.

— К тому, чтобы собраться всем миром и князю поклон бить, — объяснил Фёдор. — Мол, милости просим. Пущай над ратью старшим Семикоп останется. Его человек, бобринец этот, он, може, не хужей нас всех разом взятых, а всё же… Не ведаем, каков он, и в бой за ним иттить нам опасливо. Потому за Корнея просим.

— Эка… князю, стало быть, перечить? — осторожно вставил Роман Барсук по прозвищу Зяблик. — Как бы с того беды не вышло.

— Беда, Ромка, уже вышла, — возразил Клыков. — Товарищей ваших, аки псов шелудивых, под зад коленом гонят. И ежели ты мнишь, что вас сия доля минует, так зря. Сперва Корнея, после нас, десятников, а там и за вас возьмутся.

— А дело Фёдор Степанович толкует, — согласился Ларион Недорубов, поглаживая жидкую бородку ладонью, на которой не хватало мизинца.

— Верно! — поддержал его Целищев, и следом подали голос ещё несколько послужильцев.

Фёдор с благодарностью кивнул каждому из них и, приободрившись, хотел продолжить, но тут из толпы вышел Кудеяр Тишенков. Это был не обычный послужилец, его покойный князь держал при себе для особых поручений. Каких именно — никто не знал.

— Так ты, Фёдор Степанович, по совести нынче скажи… — нерешительно начал он. — Взаправду об Корнее и всех нас радеешь, али свой шкурный интерес блюдешь?

— Чего? — растерянно переспросил Клыков. — Каков интерес?

— Каков интерес… — усмехнулся Тишенков, избегая смотреть на Клыкова. — С десятников слететь не хочешь, вот каков.

Клыков быстро пришёл в себя и даже рассмеялся в ответ на такой упрёк.

— Ну, братцы. Сколь годов я служилую лямку тащу? Шестнадцать? А десятником стал — без году неделя. Так что я за сей чин не держусь. Допрежь того без него не тужил и дальше б тужить не стал.

— Это ещё с какого боку гля-я-я-януть… — возразил Кудеяр, со значением растягивая предпоследний слог и поглаживая свою жидкую бороденку — единственное, что росло на его бледно-желтом безбровом лице. Обычно гладкое, как репа, в ехидной улыбке оно словно потрескалось, разойдясь от уголков рта крупными морщинами. — Всем ведомо, за ради чего тебе князь, упокой господь его душу грешную, десятство дал. Чтоб Сёмку сосватать, не инше.

О предстоящей женитьбе младшего Клыкова судачил чуть ли не весь Белёв. А всё потому, что жених и невеста жили хоть и в одном городе, да в разных мирах, не имевших ничего общего. Семён Клыков — единственный сын боевого холопа, готовился в скором времени, едва исполнится пятнадцать, тоже стать послужильцем, каким был его дед, прадед и ещё более дальние предки. А вот отец его невесты Лады — Елизар Устинович Горшеня служил старшим закромщиком[8]. Весь хлеб, что поступал в белёвские амбары, проходил через Горшеню, и без его ведома никто не получал из княжеских запасов даже крошки.

Потомством бог наградил Горшеню щедро. Первая жена родила ему пять мальчишек, а вторая подарила девочку. Сыновей Елизар Андреевич ценил только как работников, которым не приходится платить, а дочку надеялся как можно выгодней продать, то есть отдать замуж. Среди княжеской дворни каждый мечтал породниться с Горшеней. Так что женихи вились роем — один завиднее другого. Но угораздило красну девицу на масленой забаве повстречать Семёна Клыкова.

С того дня Лада и Семён даже думать не хотели о других женихе или невесте. Да вот беда — оба родителя встали на дыбы. Ибо где такое видано, чтобы единственный сын почтенного служильца женился на дочери чернильной крысы, выжиги и скупердяя. Да и какой же закромщик отдаст дочь замуж за огрызка тупоумного рубаки. На том бы всё и кончилось, не будь влюблённый юноша из Клыковых, на весь Белёв известных дурной прытью и упрямством. Семён заявил, что женится только на Ладе, и твёрдо стоял на своём. Фёдор испробовал всё. Сначала пытался образумить сына, увещевал житейской мудростью, мол, не в свои сани не садись. Потом стал грозиться, а после дошёл и до наказаний. Но всё было тщетно. И тогда он решил насильно женить сына на дочери Платона Житникова.

Будущие сваты уже назначили день свадьбы, готовилось приданое, когда Фёдор, задавая корм лошади, случайно нашёл в ворохе сена узловатую верёвку с крюком на конце. А ещё заплечный мешок, со снедью — как раз на двух беглецов. В ярости Фёдор выволок сына на улицу и выпорол до полусмерти, но, перед тем как потерять сознание, Семён успел сказать три слова:

— Всё одно — сбегу.

Вот тут Фёдор и сдался. Знал ведь, что сын пошёл в него не только видом, но и норовом. И уж если что втемяшилось ему в башку, так хоть кол на ней теши, а хочешь, с плеч долой снеси — не отступится. Либо своего добьётся, либо кончит плохо. А ведь во всём огромном мире у Фёдора не осталось никого, один только Сёмка. Он родился уже через девять месяцев после свадьбы и Фёдор, которому тогда едва исполнилось семнадцать, на крыльях летал от счастья. Но дальше как отрезало, и за восемь лет брака больше детей господь Фёдору не дал. А потом неведомая хворь сожрала мать Семёна. Она сгорела на глазах. Изошла кровавой рвотой и поносом, всего за неделю из цветущей пышнотелой бабы превратилась в обтянутый кожей скелет. Местный батюшка по привычке объяснил необъяснимое наказаньем божьим. И хотя Фёдор, как ни старался, не смог вспомнить своих грехов, за которые могла бы так пострадать жена, всё же в словах протоирея сомневаться не посмел. А раз так, чтобы его вина не испортила жизнь кому-то другому, решил больше не жениться. Иногда, конечно, по мужскому естеству ходил к какой-нибудь марухе, но о женитьбе не думал. Так и жили они с Сёмкой — одни на всём белом свете. Так что, как бы ни был суров и горяч Фёдор Степанович Клыков, но при одной только мысли, что может лишиться сына, от ужаса в жилах у него стыла кровь.

И Фёдор смирился с выбором Семёна: уже следующим утром единственный раз в жизни пошёл на поклон к господину. Иван Иванович принял просьбу благосклонно и обещал помочь. Князю Горшеня, понятно, отказать не мог, а чтобы Елизару проще далось согласие, покойный Иван Иванович сделал Клыкова десятником. На декабрь назначили свадьбу, Сёмка ожил, окрылился и начал приводить в порядок холостяцкий дом.

Никто не сомневался: если Фёдор Клыков слетит с десятников, Горшеня тут же ухватится за это и отменит свадьбу. На что и намекал Тишенков.

— Боишься, что вильнёт Горшеня, потому и взвился, — заявил он, наконец найдя в себе силы поднять голову и посмотреть на Фёдора, при этом глаз Тишенкова нервно задёргался. — Сам на рожон лезешь — это ладно, дело твоё. А нас в свою крамолу не тяни! Мы за твой барыш страдать не желаем.

— Да ты меня… В чём винишь… паскуда? Что я за свой барыш брато́в продать хочу? Да я…

Густые брови Клыкова сошлись к переносице, глаза из светло-голубых стали тёмно-лиловыми, а ладони сжались в кулаки — по пуду каждый. Но когда Фёдор уже шагнул к Тишенкову, между ними появился второй десятник.

Иван Пудышев при росте без малого в сажень был тощ, как осиновая жердь. Длинные худые ноги напоминали ходули, а руки из костей и сухожилий доставали чуть не до колен. Тонкий крючковатый нос и густой ёршик коротких волос делали его похожим на ястреба, а тяжёлый взгляд сощуренных мутно-серых глаз усиливал это сходство.

— Погодьте сва́риться. — Иван в стороны раскинул руки, уперев их в грудь Клыкова и Тишенкова. — Не об том здесь дело.

— И то верно. Как быть решаем, а вы тут… — Ларион Недорубов тоже встал промеж спорщиков и, чтоб повернуть разговор, робко предложил. — Коль так, давай, Иван Афанасьевич, и ты скажи слово. Тоже, никак, десятник.

Иван не ожидал такого поворота, но остальные послужильцы тоже поддержали Лариона. Пудышев покраснел и несколько раз дёрнул правой щекой, по которой наискось от краешка носа до скулы протянулся страшный рубцеватый шрам. Потом смущённо откашлялся и заговорил медленно, будто сначала несколько раз повторял по себя каждую фразу, и только потом произносил её вслух.

— Я так мыслю. Царь да правды евонные, новь всяка — это хорошо. Токмо Москва далеко, а князь и его ратные люди — вот они. Здесь, рядом и с нами заодно. Коли наше воинство нынче десятком бобринцев прирастёт, плохо разве? Да токмо ежели с изначальства промеж нас чёрна кошка пробежит, к добру ли выйдет? И чем для нас кончится? Не добром уж точно. И ежели на одну длань весь Белёв покласть с семьёй моею, а на другую десятство моё… — Пудышев поднял обе руки ладонями вверх, изображая колебание весов. — Так ответ ясен. Для меня наперёд всего — чтоб Белёв целым был. Инше ежели Белёв не уцелеет, так всё, чем дорожу, тоже сгинет. А потому за место держаться не буду. Хоть кем служить стану. Раз уж князь решил, так тому и быть. Я над вами три года началил, и коль уважения хоть капля ко мне есть, вот от меня вам слово. Бузить нынче не дело. И я за то не встану, уж прости, Фёдор. Да и ты, Корней Давыдович, зла не держи. За службу и дружбу поклон земной. Прощайтесь с десятником Иваном Афанасьевичем, да принимайте Ивана — ратника простого. Вот таков мой сказ.

Клыков всплеснул руками и разочарованно произнес:

— Не дело вы затеваете, братцы! Волков бояться, так и в лес не ходить. А зараз отступимся, так и станут гнуть. — Взволнованно, с упрёком высказал он. — Ну, ежели вправду мните, что я за шкурный прок вас хочу на крамолу смутить, так я один пойду, без вас. Уж не испугаюсь…

Внезапно Клыков замолчал, на плечо ему легла сухая костлявая ладонь Семикопа.

— Ладно, Федь, не горячись. — спокойно сказал Корней с печальной ласковой улыбкой. — Что заступь дать хотел, благодарствую и по гроб жизни помнить буду. Токмо… Не во мне ведь дело. Прав Ванька, всё верно сказывал. Не за честь служим, за совесть. Да и годами я уже не молод. Тяжко. Потому… а, ладно, чего там. Стало быть, за службу и дружбу благодарствую, а лихом меня не поминай.

Корней тяжко вздохнул, махнул рукой в ответ собственным мыслям и, не прощаясь, понуро двинулся прочь. Послужильцы, не шевелясь, провожали его виноватым взглядом, но, едва Семикоп скрылся за углом конюшни, из толпы, гордо приосанившись, снова вышел Кудеяр Тишенков. Он мельком взглянул на молчавших белёвцев, потом повернулся к Тонкому, откашлялся со значением, чуть склонил голову в знак почтения и размашисто зашагал к лобному месту. Чуть погодя за ним потянулся ещё один послужилец, потом второй, третий, четвёртый, и вскоре у конюшни остались только два бывших десятника и Сидор Тонкой. Но последний тоже задержался ненадолго, ибо старый рубака, знавший много воинских хитростей и уловок, словами владел плохо, и в нужный момент они всегда разбегались от него, ка цыплята от коршуна.

— Ну, ладно, чего уж. Свидимся еще, — только и смог сказать он со смущённой улыбкой, после чего тоже покинул жеребячий загон.

— Идёшь? — спросил Иван спокойно и буднично.

Пудышев и Клыков семнадцать лет жили бок о бок. Их дворы разделяла худая изгородь, которую забором называли только в шутку, и при нужде соседи ходили друг к другу напрямик. Потому, обычно, закончив все дела по службе, домой они всегда возвращались вместе. Кроме тех редких дней, когда были в ссоре.

Не дождавшись ответа, он махнул рукой и медленно двинулся по амбарному проулку. Но не успел выйти на главную дорогу, как Фёдор догнал его и пошёл рядом. Пока Пудышев делал один длинный тягучий шаг, Клыков успевал шагнуть два раза, но всё равно отставал от товарища, так что иногда ему приходилось догонять Ивана семенящей трусцой.

Так они миновали лобное место и через три двора остановились у хлипких ворот с намалёванным на досках петухом, выцветшим и облезлым. Слева, в щелястом заборе из горбылей открылась калитка и на дорогу вышла женщина в простом суконном летнике[9] с большим деревянным ведром на верёвочной ручке. Не глядя по сторонам, она вылила грязную воду и только тут заметила мужчин.

— Ох, здравствуй, Фёдор Степаныч. — Поставив пустое ведро, она со смущённой улыбкой поспешила заправить под платок белокурую прядь.

— Здравствуй, соседушка.

Марья Пудышева была на девять лет моложе мужа. Изначально родители сосватали Ивану её старшую сестру Анну. Случилось это, когда невесте исполнилось десять, а жениху — двенадцать. Иван даже помнил, как во время сговора двухлетняя Машка с задорным визгом голышом носилась по избе и всё норовила забраться к нему на колени. Тогда он и подумать не мог, что это и есть его суженая. Но через четыре года Анна померла от тяжёлой простуды, а родители, чтобы не нарушать семейных обещаний, решили отдать Пудышевым младшую дочь. Свадьбу, правда, пришлось отложить ещё на девять лет, но отец Ивана согласился, ибо всех подходящих годами белёвских невест к тому дню уже обещали другим, а родниться с кем попало Афанасий Иванович не желал. Так и вышло, что только в двадцать пять, уже будучи зрелым мужем и не раз познав женщин, Иван Афанасьевич Пудышев женился на юной красавице пятнадцати лет.

С тех пор минуло четыре года, жена подарила Ивану троих детей: двух дочек и сына, но тот умер во младенчестве. Роды сильно изменили Марью, от былой её красоты, точёной фигуры и милого лица даже следа не осталось. Она погрузнела, раздала́сь книзу и, наоборот, иссохла в груди; когда-то розовые щёки впали и побледнели; сахарные уста превратились в тонкую линию сухих бескровных губ; на лбу уже появились складки, в скором времени обещавшие первые морщины, и только глаза цвета речной воды сохранили прежний задорный блеск, хотя под ними тоже залегли глубокие тёмные круги от бессонных ночей и тяжких трудов.

— А у меня как раз вечерять поспело, — обрадовалась Марья. — Уважишь по-соседски?

Фёдор вопросительно посмотрел на Ивана, и тот кивнул с добродушной усмешкой.

— А мёду нальёшь, хозяйка?

Марья удивлённо вскинула брови, но Иван успел ответить за жену.

— Сегодня нальёт.

Они прошли на двор: клочок земли, по задней стороне очерченный небольшим огородом — пять грядок и вырец[10] со всякой зеленью. Справа — обычный пятистенок с холодным прирубом под зимние припасы; слева — длинный сарай для скотины; а в проходе между ними едва бы втиснулась телега.

Через клеть с лазом в подпол хозяин и гость попали в большие тёмные сени, где стояли короба, мешки и кадка с водой, а оттуда — в горницу. Едва Иван перешагнул порог, как на нём с радостным визгом повисла трехлетняя Настенька. Старшей дочери Пудышевых — Анне, что сидела за пряхой в бабьем заку́те[11], уже исполнилось четыре и она, как взрослая, чинно поздоровалась с отцом, потом поклонилась гостю, после чего вернулась к работе.

— Садись. — Без церемоний предложил Иван, подставляя под ручонки дочери усы и бороду.

Фёдор подошёл к столу, накрытому серой чуть не до дыр застиранной рогожей, но сесть не успел. Матерчатый полог у задней стены с тихим шелестом отодвинулся в сторону и в узком пространстве запечья появился то ли человек, то ли невесомый бестелесный призрак. С трудом, натужно кряхтя, старый Афанасий Пудышев на четвереньках добрался до края лежанки, сел и свесил две тонкие, как палки, ноги. Абсолютно лысая голова с редкой прядью бородёнки смотрелась неестественно огромной. Казалось, даже маленький деревянный крестик на суконной нити непосильной ношей гнул старика к земле.

Афанасий с болезненным стоном поднял худые руки, кончиками кривых узловатых пальцев протёр подслеповатые глаза, скрытые в дряблых морщинистых веках и зарослях бровей. При этом наброшенный армяк соскользнул с узких плеч, обнажив дугой согбенную спину, на которой даже сквозь рубаху проступали хребет и рёбра.

— Ванька. Ты, что ли?

— Я, бать. — коротко ответил Иван, заранее зная, каким будет следующий вопрос.

— А с тобой кто? От матери вести?

Отец, который последнее время и так по возрасту слабел умом, стал совсем плох, когда в прошлом году умерла его жена — Ульяна Никитична. Помутившийся рассудок никак не желал смириться с потерей. Афанасий Иванович твёрдо верил, что жена просто куда-то уехала, и терпеливо ждал, к каждому гостю приставая с расспросами, не видал ли он его Ульяну Никитичну, или, может, она передала с ним какую-то весточку.

— Нет, бать. — терпеливо ответил Иван. — Ко мне по княжьей службе.

— Я это, Афанасий Иванович, Фёдор. — подал голос Клыков.

— Какой ишо Фёдор? — В последнее время старик, в мельчайших деталях помнивший детство, мгновенно забывал день вчерашний и никого не узнавал из настоящего. — От Ульяны Никитичны?

— Да пососедник ваш.

— Вот же ж. А я думал… — Афанасий Иванович разочаровано всплеснул руками и захлебнулся сухим лающим кашлем.

Уняв, наконец, перхоту, старик подобрал ноги и полез обратно на лежанку. Раньше Афанасий любил спать на перекрыше[12], но последние годы взбираться наверх ему стало не по силам, так что для него устроили особую лежанку, поставив в запечье сундук, где хранились доспехи и оружие Ивана.

Проводив отца взглядом, Пудышев ногой выдвинул из-под стола широкий приземистый чубрак и сел. Настеньку устроил на коленях, и та принялась радостно лепетать что-то на своём детском языке, понятном только ей. Но тут Марья забрала её у отца и лёгким шлепком отправила в закуток к Анне. А сама принялась хлопотать над угощением. Достала из печи чугунок со щами и опустила в него две деревянные ложки. Тут же рядом появилась глиняная чаша с огурцами и чищенной головкой чеснока, половина каравая да ещё короткий, сильно сточенный нож с чёрной от старости ручкой. В довершение Марья поставила на стол высокий кувшин.

— Про мёд-то не шутили? — настороженно спросила она.

— Нет, Маш, не шутили. — ответил Иван, но, когда он уже взялся за ручку кувшина, жена положила на узкое горло ладонь.

— Сначала сказывай, чего стряслось? — мягко, но решительно потребовала она. — Вижу ведь, сам не свой. Чернее тучи оба.

Пудышев, глядя на жену, непонимающе пожал плечами, но Марья в ответ качнула головой, давая понять, что отделаться от неё простой отговоркой не выйдет. Фёдор ехидно усмехнулся, а Иван опасливо оглянулся на закуток и, только убедившись, что девчонки увлечены чем-то своим, тихо сказал:

— Тут, Маш, тако дело… Вышло так… Не десятник я боле.

— Новая метла по-новому метёт? — после короткого раздумья спросила Марья. Иван коротко кивнул, и она продолжила с печальным вздохом. — Ну, чего ж. Я, чай, замуж-то не за десятника выходила. И Аннушку простому вою родила. Это, вон, Настёна у нас десятская дочь, но она про то не ведает покуда. Так что… Допрежь жили и нынче как-то проживём.

Марья улыбнулась, убрала руку с кувшина и направилась к сеням, и, едва за ней закрылась дверь, Фёдор задумчиво произнёс:

— Метла метлой, да боюсь, за ней скребок в ход пойдёт. — Он с укором взглянул на Ивана. — Раз уж промолчали.

— Плетью обуха не перешибёшь. А новины все эти… — Пудышев покачал головой и, разливая мёд по кружкам, взглядом указал на потолок. — Это там, они промеж себя мо́чи делят, а нам с того какой прок? Нам, простым людям, токмо беды. Вот, на нас взгляни, опять же. Всего-то князь новый прибыл, а как закружилось. А ты говоришь… вся Русь другой станет. Этак каков же пожар раздуется? Как бы всё в нём не погинуло. Так что, уж как по мне: живём, хлеб жуём, и всё до́бро.

Фёдор, нарезая хлеб крупными кусками, печально усмехнулся:

— Може, и так, може, и прав ты. Да и чего уж нынче об том. Давай уж, коли так, помянём десятство наше. — Фёдор взял кружку, принюхался к аромату хмельного мёда и с довольным видом повёл бровью. — Одно хорошо — месяц в головстве не побыл. Отвыкать не придётся.

Глава четвёртая

Сороковины покойного князя попадали на последний день сентября, и пусть до них оставался без малого месяц, Андрей Петрович начал готовиться сразу же. Ведь на поминках ожидался поверенный великого князя — он приезжал, чтобы принять от нового вотчинника Белёва присягу на верность московскому царю — а перед таким гостем Андрей Петрович не мог ударить в грязь лицом.

Однако сразу же всё пошло вкось. Сначала оказалось, что казна пуста. Не совсем, конечно, кое-что в ней нашлось, и, обладай он таким богатством в Бобрике, Андрей Петрович почитал бы себя Крезом. Но для Белёва с его огромным хозяйством это был сущий пустяк. Крохи, которых едва хватало на повседневные траты. А, между тем, предстояло не только щедро накормить всю челядь, но на городском торжище раздать хлеб с мясом каждому, кто пожелает помянуть покойного князя. Будь это даже последний нищий или прокажённый бродяга, занесённый в Белёв случайным ветром. Так требовал обычай княжеской чести. А потом ещё накрыть богатый стол для ближайшей родни: три перемены главных блюд, к ним не меньше дюжины угощений попроще и непременно хмельной мёд, олуй и заморские вина рекой. Да и после наверняка придётся кормить загостившихся князей и царского посла, который, конечно, не уедет сразу, а по делам задержится в лучшем случае на несколько дней. А может, на неделю. Так что, когда Захар Лукич даже примерно подсчитал предстоящие расходы, Андрей Петрович удивился тому, что бывают вообще такие числа.

А в казну, меж тем, за неделю не поступило даже зёрнышка овса. Правда потом случился прибыток, да не простой, а сразу в три рубля. Но Андрей Петрович, хотя прежде никогда не держал в руках столь больших денег, всё же предпочёл бы остаться нищим, чем получить такой доход. А дело было в том, что некий послужилец Кудеяр Тишенков вдруг полностью, до копеечки, рассчитался по кабальной грамоте. Такую бумагу подписывал каждый, кто поступал в княжеское войско. При этом нового холопа снабжали доспехом, оружием и всяким прочим, без чего в ратном деле не обойтись. Но получал он всё это не от господских щедрот, а как бы платой в счёт будущей службы. Специальный человек из государевых приказов тщательно описывал выданные вещи и назначал за них справедливую цену. На эту сумму и составляли кабалу, после чего вольный ратник становился холопом и впредь мог покинуть службу только после выплаты долга. Именно это Тишенков и сделал.

Поступок его озадачил всех. Никто в Белёве не мог припомнить подобный случай, ведь для простого ратника три рубля — небывалое богатство, но Тишенков их где-то раздобыл. В ответ на вопросы удивлённых огнищан он только презрительно фыркал и лишь однажды снизошёл до короткой фразы:

— Потому как ценить надобно верных слуг.

Князь истолковал это по-своему: холопы, видя его бедноту и немощь, предпочитают уйти от такого господина на вольные хлеба. Андрей Петрович не сомневался, что Тишенков — лишь первая ласточка. Помешать ему Бобриков уже не мог — закон был на стороне послужильца — и теперь приходилось думать о другом: что можно сделать, чтобы пример Тишенкова не вдохновил остальных. Решение находилось только одно: срочно пополнить казну, тем самым доказав, что он способен править Белёвом не хуже покойного дяди.

Захар Лукич день и ночь корпел над стопками писцовых книг и огромной кипой грамоток, пергаментов и свитков. Но чем усердней он пытался распутать паутину слов и чисел, тем яснее сознавал свою беспомощность. Новый тиун был малый честный и беспредельно преданный князю, но отродясь не имел дела с таким большим хозяйством, где с одной ничтожной деревушки оброка собирали больше, чем во всех землях Бобрика вместе взятых, а запись дворовых расходов за неделю порой достигала сотни статей, о смысле которых старый ключник мог только гадать. В конце концов, смирившись с тем, что самому разобраться ему не под силу, Захар Лукич обратился к местным огнищанам, и те охотно пришли на помощь, стали подробно объяснять все тонкости и трюки, так что совсем скоро неопытный тиун запутался ещё сильнее. Через две недели он честно признался князю, что недоимок так и не нашёл. Ни одной.

Правда, при разборе свежих челобитных, что поступили к огнищанам уже после смерти князя, Захар Лукич нашёл одну странную бумагу. Община Водопьяновки, села на окраине белёвских земель, просила на три года освободить их от хлебного оброка, чтобы они смогли перейти с двух полей на три. Сама просьба подозрений не вызвала — последние годы такой переход становился делом обычным. Но вот простые расчёты, что имелись в этой грамоте, привели старого тиуна в замешательство. По ним выходило, будто каждый год община Водопьяновки отдавала княжеской казне девяносто один пуд ржи. Разделив их на ставку хлебного оброка — половина пуда с каждой чети пашни, Захар Лукич получил примерный размер Водопьяновских полей. Сто восемьдесят две чети. Тогда как во всех подушных книгах за сельцом числилось всего семьдесят. И хлебного оброка с них брали соответственно — тридцать пять пудов. Как так выходило, ни Захар Лукич, ни Андрей Петрович понять не могли, и потому решили отправить в Водопьяновку Ваську Филина. Посмотреть и разобраться, что там да как.

Глава пятая

Из двух десятков деревушек княжества по вёрстам, указанным в писчих книгах, Водопьяновка находилась от Белёва ближе всех. Но при этом ехать к ней пришлось вдвое дольше, чем к самой дальней заимке. А всё потому, что нормальный путь закончился через пять вёрст, когда от столбовой дороги на Козельск малоезженая тропка свернула влево и углубилась в густой сосновый лес. Несколько раз она почти терялась среди хвойной чащи, едва заметной колеёй петляла по заросшим оврагам и лощинам, пересекала десяток ручейков, а один раз большой петлёй огибала вонючее болотце. Так что, покинув Белёв ещё на рассвете, до Водопьяновки Филин добрался ближе к вечеру, когда в сером небе проступил серп молодой луны.

Тропинка вывела к Сетухе — маловодной речушке, берег которой зарос камышом и осокой. За ней раскинулась огромная поляна, с трех сторон окружённая лесом. На опушке узкой полоской желтела рожь. Три коровы и десяток овец лениво бродили у родника, что бесформенным пятном синел в центре луговины. От речного русла его отделяли всего-то полсотни шагов по прямой, но тонкая нитка ручья на этом пространстве делала пять крутых поворотов и дюжину петель, словно горький пропойца, что в хмельном безумстве блуждает по округе в поисках потерянного дома. За эту особенность ручей окрестили Пьяным. По нему же дали и название селу — Водопьяновка.

Васька надеялся без труда опознать двор старшины, как самый большой и богатый. Однако, село представляло собой дюжину совершенно одинаковых домов, скученных так тесно, что в наступивших сумерках казалось, они вырастают один из другого. И, как назло, все дворы пустовали, так что, если б не струйки дыма и вялый перелай собак, Филин решил бы, что здесь давно никто не живёт.

Он остановил коня на околице и огляделся в поисках хоть кого-то, кто мог бы ему подсказать. Как раз там, где Пьяный ручей падал в Сетуху, на обрывистой круче одиноко стояла берёза, а в тени её раскидистой кроны мелькала фигура. Васька подъехал ближе — неясный силуэт оказался молодой девушкой в домашней суконной рубахе с витым шнурком вместо пояса. Она серпом срезала траву вокруг ствола, на котором среди чёрно-белых лохмотьев мёртвой коры и молодых наростов проступал неясный потемневший от времени лик, а на сухой треснувшей ветке, что склонилась к самой земле, висели разноцветные ленты и холщовые мешочки.

Филин знал, что такие деревья назывались берегинями и встречались почти в каждом селе. Когда-то давно древние люди, от которых теперь не осталось имён, считали Берегиню матерью всех духов и богатств земли, а потому обращались к ней за советом и на любое начинание просили разрешения. Обычай этот пережил даже пятьсот лет христианства. Правда, теперь крещёные язычники называли древнюю богиню «Сырой Богородицей», но, помолившись, как учила новая вера, перекрестившись и отвесив поклон рубленой иконе на стволе березы, они обязательно приносили дары Берегине, как завещали традиции предков. Для надёжности. В конце концов, разве получится хуже, если в небесах у тебя будет не один помощник и заступник, а сразу два?

За работой девушка не заметила Ваську и продолжала стоять к нему спиной, то нагибаясь так, что ткань обтягивала сочный зад, то распрямляясь, отчего пропитанная потом рубаха прилипала к прямой гладкой спине и тонкой талии, а край юбки, с обеих сторон подоткнутый за верёвочный пояс, до середины бедра обнажал стройные ноги. От такой картины во рту у Филина пересохло, и каждый удар сердца горячим пульсом отдавался внизу живота. Он решил подъехать ближе, но стук копыт выдал его, и девушка обернулась. Поначалу растерявшись, через миг она вскрикнула и, юркнув за берёзу, только там оправила подол. Потом испуганно посмотрела на Ваську из-за ствола. На её бронзовый от загара лоб из-под косынки выбилась длинная прядь с золотым отливом; под чёрными дугами бровей изумрудами сверкали широко распахнутые глаза, пухлые губы цвета спелой вишни сложились сердечком; высокие скулы плавно переходили в мягкий круглый подбородок. Расстёгнутый ворот рубахи открывал жадному взору точёную шею, тонкие ключицы и ложбинку меж небольших грудей с пиками выпиравших сосков.

— Это, слышь, ага… — От накатившей страсти голос дрогнул и сломался на последнем слоге. Но висевший на ремне деревянный цилиндр с княжеской грамотой, больно упираясь в бок, напоминал о деле, и, тяжело сглотнув подступивший к горлу ком, Филин взял себя в руки. — Ты это, вот чего. Тутошняя ведь? Ну, ясно дело, ага. А это… Старшина-то ваш где проживает?

— Мефодий Митрофанович? — радостно переспросила девушка, ибо вопрос означал, что незнакомец прибыл по делу, а раз так, то опасаться его нет причин. — Так это вот, сосед мой. По дороге второй дом слева.

— Ясно. — Филин тряхнул головой, пытаясь избавиться от похотливых мыслей. — Ну, благодарствую.

Жилищем старшины оказался небольшой домишко, ничем не отличавшийся от прочих. Кривая завалинка растрескалась и обсыпалась, местами обнажив подошву из склеенных глиной камней. Один угол сруба сильно осел и под чёрным от времени лежнем торчал ещё светлый булыжник. Между венцов зеленел свежий мох, недавно набитый в огромные щели рассохшихся брёвен. Из-под накренённой кровли выбивалась струйка дыма, и ветерок разносил вокруг запах ячневой каши и хлеба с отрубями — запах нужды и лишений.

Старшина встретил Филина на крыльце. Заплесневелый старикашка, настолько съеженный и сухой, что даже большую блестящую плешь с жидкими пучками седых волос по краям изрезала сеть глубоких морщин. Мочалка козлиной бородки падала на сухую впалую грудь, и даже старый армяк казался непосильной ношей, так поникли узкие плечи и сгорбилась спина.

Поначалу Мефодий отнёсся к незнакомцу настороженно, с опаской, но, едва узнав, что тот прибыл от князя, просиял и жестом пригласил в дом. В маленьких сенях едва помещалась кадка с водой и стопка поленьев. Вход в жилище закрывал полог из коровьей шкуры, за ним открывалась комната, большую часть которой занимал огромный стол. Вдоль двух стен с окошками из мутной плёнки пузыря примостились длинные скамьи, а над ними протянулся широкий полавочник[13], заваленный корзинами, горшками, коробами и прочей утварью помельче. У третьей глухой стены громоздилась печь, у шестка которой возилась со стряпней тощая девчонка лет тринадцати с тугой косой светло-русых волос.

— Кхм, Дуняха. Собирай-ка на стол живо. Гость у нас важный. — строго приказал Мефодий и, обернувшись к Филину, пояснил. — Младшая моя. А енто вот Серафима. Сноха. Матвейки, стало быть, жена.

Старшина кивнул в бабий угол, где между печным боком и бревенчатой стеной втиснулся объёмистый сундук. На нём сидела невысокая, про таких говорят — «чуть от земли видно», но безобразно толстая женщина с тяжёлой отвисшей грудью. Круглое лицо ещё хранило остатки былой красоты, но оплыло и поблёкло, под впалыми глазами набухли большие тёмные мешки. На руках у Серафимы спал завёрнутый в тряпку младенец, рядом на цветной лоскутной ватоле копошился годовалый мальчуган, а на полу, у босых ног с самодельной куклой голышом играла девочка лет трёх.

— А сам-то сын где? — равнодушно спросил Филин, только чтобы не молчать, потому что от кислой вони в жилище его начинало мутить.

— В поле, где ж ещё-то. Страда в разгаре. Нынче все при деле. Что мужики, что бабы. Здеся токмо старики, да детишки малы.

Филин скользнул взглядом по тощей фигуре Дуняхи и в памяти тут же всплыл образ девушки на краю села.

— То-то я гляжу, как вымерли все. Пока тебя нашёл, наплутался. Хорошо хоть, девка на околице попалась. У берегини вашей. Подсказала.

— У берегини? Кулька Хапутина. — догадался Мефодий. — Она, окромя неё, некому. Всё жениха доброго просит. И то сказать, девка видная. Из наших парней любой бы взял. В радость только. Да брательник её, Забуга, хорохориться. — Мефодий тихо рассмеялся. — А наши мужики Забугу сторонятся. Колотовник[14] знатный. Любого кулаком сшибёт. Так что с ним не балуй, хе-хе…

— Вон как. И где ж он нынче? Глянул бы, каков богатырь. — спросил Филин, принимая игривый тон старшины. — Тоже в поле, небось?

— А где ж быть…

— А ещё из Хапутиных кто есть?

— Жена Забугина — Любомира. Да она нынче тоже в поле, мужикам помогат. Хоть и на сносях.

— Акулька одна, стало быть?

— Одна. — подтвердил старшина, но тут же спохватился и принялся оправдывать девушку. — Но она не просто так. У ей забот — прорва. Кулька сроду без дела не сидит. Покуда брат с женой в поле, всё хозяйство на ней. Потому Забуга и не спешит замуж её отдавать.

— Ясно. Ну да бог с ней, с Кулькой, я ж не за ней прибыл. По делу. — спохватился Филин. — Челобитную вашу князь прочёл. Да вот меня послал на месте поглядеть. Так что сказывай толком, чего да как, ага.

— Так, а чего сказывать? На три поля хотим перейти. И весь сказ.

— На что?

— Чего на что? — не понял старшина.

— На что вам три поля, спрашиваю, ага. — раздражённо пояснил Филин.

— Так ведь это… Община народишком прирастат. Уж, почитай, скоро сотня ртов будет. Оно ведь как…

Мефодий замялся, и Филин подсказал ему с тихим смешком:

— Эх… плодитесь и размножайтесь.

И тут же Васька сам пожалел о сказанном — при этих словах в памяти опять всплыл образ Акулины. С распахнутым воротом, с обнажённой выше колена ногой. Филин зло рванул ворот кафтана, который мешал ему дышать.

— Ты вот что поясни. Чем три поля лучше двух? — спросил Васька, для которого крестьянские дела были тёмным лесом.

Старшина развёл руками. Он и представить не мог, что человек князя может не разбираться в столь простых вещах, ясных даже самому тёмному смерду.

— Хм, ну вот гляди. Ныне у нас землицы распахано сто восемьдесят четей. С малым лишком. Половина засеяна, другая под паром лежит, не рожает, стало быть. И выходит, что в кажный год мы урожай с половины земли собираем. А ежели мы все поля натрое разделим, так на одной части — яровые, вторая под паром, а третья — под озимые. Этак урожай не с половины земли кажный год собирать, а уже с двух частей из трёх. Ежели в пудах прикинуть — вместо двух сотен две с полтиной выйдет. То бишь пятьдесят пудов сверх. А это для нас нынче… — Мефодий сбился, не в силах подобрать нужного слова, чтоб объяснить горожанину, насколько важна для общины такая прибавка. — Ты пойми, как тебя бишь…

— Вась… — Филин осёкся на полуслове и, откашлявшись, сообщил. — Василий Филиппович.

— Так ты пойми, Василь Филиппыч, нам без этих пудов не выжить. Уж и так с хлеба на воду перебивамся, а как нончая ребятня подрастёт да промеж себя обженится, да свою ребятню народит… Так что, как ни крути, а нельзя нам без третьего поля. Не выжить. Так князю и обскажи. Да ты здесь ли, Василь Филиппыч?

— А? — Филин встрепенулся, отвлекаясь от сладких грёз, и мутным взглядом обвёл избу. — Здесь, здесь, куда ж денусь. И в чём беда, не пойму? Коль третье поле надобно, так пашите, как пристало. Оброк тут причём, ага? Пошто ослобонить от него просите?

— Да как же, Василь Филиппыч? Нам ежели нынче третье поле делать, так в два ближайших года только треть пашни засеять выйдет. С переходом оно завсегда так, по-другому не быват. Два года урожай будет, что кот наплакал, а ежели с него ещё и оброк отдать… Это хоть сразу помирать ложись всем миром. Потому и просим, Василь Филиппыч. Василь Филиппыч, слышь?

Васька слушал старшину, но думал совсем о другом. Ведь Акулина Хапутина наверняка уже покончила с травой вокруг берегини и отправилась в дом. А там, кроме неё, никого нет. Никого.

— Слышу, не ори. — Васька со свистом протяжно выдохнул через ноздри. — Понял я всё про поле ваше. Обскажу князю, как есть, он пущай решает. А я человек маленький. И ты мне другое растолкуй, ага. Вот ты сказывал, что земли у вас почти две сотни четей. Так? А как же вышло, что вы столь лет оброк давали, как за семьдесят?

— Да помилуй бог! Отродясь такого не бывало… — Мефодий испуганно всплеснул руками. — Всё как полагатся платили. С полной пашни.

На лысине у старика проступил пот, большие костлявые ладони нервно вцепились в подол домашней рубахи. Встрепенувшись, Мефодий кинулся в красный угол избы, где под низким сводом на маленькой полке стояла икона в простом деревянном окладе. Тяжко кряхтя, взобрался на скамью, сунул руку за образ и достал большой свиток из серой шершавой бумаги. Спустившись, старшина протянул пергамент Ваське.

— Вот, Василь Филиппыч, гля-ка. У нас всё как следоват, так и отдадено.

Филин взял свиток, но читать его не стал. Он и без того давно понял, что старшина не врёт. А раз так, то выходило, что разгадка тайны скрыта в подушных книгах. Как-то так получалось, что в писарском покое Белёва сто восемьдесят две чети земли превращались всего в семьдесят. Как? И зачем? Но ответить на два таких простых вопроса вряд ли мог старшина из Водопьяновки Мефодий Лапшин.

— Коли так, ладно, ага. — Васька поднялся с лавки, встряхнул затекшие ноги, покрутил головой, разминая шею.

— Так что с третьим полем-то, Василь Филиппыч? — спросил Лапшин, с щенячьей надеждой глядя на Филина.

— Говорю, не моя власть, ага. Обскажу князю. Он и решит. Так что жди покуда.

— А ты куда собрался? — заволновался старик, глядя на Васькины сборы. — Глянь на двор, темнет уже. Бабы мои, вон, видал, посне́дать приготовили. Заночуешь, а там уж давай.

— Благодарствую. Да не досуг мне. Князь ждёт, ага. Так что, прощевай, Мефошка.

Выйдя на улицу, Филин даже не стал садиться в седло. Взял коня за повод и торопливо повёл к околице. Вскоре он оказался у крайнего двора. Его задней границей служила дровяница из больших неколотых поленьев. Один её край упирался в двускатную землянку под густо заросшим дёрном, другой — в утлый сарай, крытый трухлявой соломой. Позади чернел огород без единой сорной травинки — только неровные ряды капусты, репы и свеклы.

Филин намотал поводья на торчащий из земли кол для домашней скотины. Откуда-то из темноты выскочил облезлый пёс. С опаской посмотрев на чужака, он глухо заворчал и попятился к дровам, а стоило Ваське замахнуться, вовсе с испуганным визгом припустил к сараю и проворно юркнул под нижний венец и, только попав внутрь, разразился заливистым лаем.

— Ты чего это, Трезоша? — раздался мягкий и ласковый женский голос, который Васька тут же узнал. — Чего взбаламутился?

Филин молча двинулся к сараю, и когда до него оставалось не больше двух шагов, в открытых дверях появилась Акулина. Испуганно ахнув, она замерла в проёме, а потом стала пятиться внутрь. Васька оглянулся по сторонам, убедился, что вокруг по-прежнему ни души, и решительно переступил порог. В темноте, пахнущей навозом и прелой соломой, Акулина суетливо одёргивала подол и расправляла рабочий передник.

— Ты это… не боись. Я ж это… Добром. — Непослушными пальцами Филин распутал завязки поясной мошны и достал из неё ромбик серебра. — Во, видала? Это знаешь, сколь? Всю вашу рухлядь три раза купить можно, ага. Ну? Подь сюды, сладкая.

Филин медленно приближался к Акулине. Та, настороженно отступала, пока спиной не упёрлась в ограду коровьих яслей. У её ног застыл оскаленный Трезор. Пользуясь тем, что теперь девушке некуда деться, Васька осторожно протянул к ней руку, пытаясь успокоить. Но потом внезапно схватил её чуть ниже локтя и резко дёрнул на себя. Акулина даже не успела вскрикнуть, как оказалась у Васьки в объятьях. Тогда он одной лапищей обхватил её за плечи, второй за тонкий стан и прижал к себе.

Пёс залился истошным лаем, сбиваясь на испуганный вой. На короткое мгновенье Акулина обмерла, страх сковал ей руки-ноги, дыхание заковал в ледяные тиски. Пользуясь этим, Филин освободил одну руку. Потная ладонь прошлась по напряжённой спине, обмяла ягодицы, потом соскользнула вдоль ноги и нырнула под подол. Мясистые губы с силой прижались к дрожащим девичьим устам. Хапутина встрепенулась, в попытке вырваться изогнулась всем телом. Постаралась закричать, но из сдавленной груди вышел только слабый стон, и Васька злорадно усмехнулся. Именно в этот миг что-то вцепилось в его сапог. Собачьи клыки застряли в твёрдой коже голенища, не достав до плоти, но Трезор повис на ноге, и Филину, чтобы не упасть, пришлось разжать объятия.

— Ах, ты…

Филин отшвырнул пса. Тот исчез в ворохе сена, но тут же выскочил готовый к новой атаке, и пока Васька отгонял Трезора, Акулина успела схватить короткую рассоху[15].

— А ну отпрянь! Запорю нето! — грозно крикнула она дрожащим от страха голосом.

— Ну, давай, ко́ли так.

Васька шагнул вперёд, так что заострённые концы деревянных вил упёрлись ему в грудь. Акулина подалась назад, и по её растерянному взгляду Филин понял: проткнуть живого человека решимости ей не достанет. С хищным оскалом Васька отвёл россоху в сторону. Выронив вилы, Акулина вжалась в бревенчатую стену и беспомощно завыла.

— Этка чего у вас тута? — неожиданно раздалось позади.

Васька обернулся. На пороге сарая с лучиной в руках стояла сноха старшины. До этого Филин видел её сидевшей на сундуке бабьего угла, но на ногах Серафима Лапшина оказалась ещё ниже ростом и безобразней телом, чем