автордың кітабын онлайн тегін оқу Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

Игорь Евгеньевич Кокарев

Исповедь «иностранного агента»

Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Игорь Евгеньевич Кокарев, 2025

Когда биография отдельного человека резонирует с историей его страны, это случается редко. Для этого человек должен быть активным, и страна не стоять на месте. Здесь все совпало…

Редакция 2023 года.

ISBN 978-5-4485-3664-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Подкупает летящая легкость слога, которая, надеюсь, не исчезнет при переводе на другие языки. Рекомендую всем, потому что хотя и пунктиром, но очень ёмко в этих тире и умолчаниях между ними видна жизнь как в СССР в хрущевскую «оттепель» и в период застоя, так и в перестроечный период «лихих», но таких живых 90-х и уныло стабильных годах путинского режима.

Павел Меньшуткин

Экс-глава Пинежского района

Архангельской области,

Советник министра сельского хозяйства Архангельской области

_________________________________

Эта книга в общественной своей части очень важна для понимания свинской сущности постсоветской и, следовательно, нынешней власти (и пусть свиньи на меня не обижаются).

Власть продолжает оставаться глухой и манипулятивной в вопросах общественного развития, паразитируя в то же время на добровольческих и экспертных ресурсах третьего сектора.

Пока это будет продолжаться, взаимодействие с этой властью будет приводить к новым и новым разочарованиям. В этом смысле «Исповедь…» — очень важный пример описания точечного (в личном и организационном плане) опыта взаимодействия со столичной и федеральной властью. Каждому, кто в общественном секторе вступает во взаимодействие с ними должен иметь ввиду этот опыт. Эта книга была важна и для меня в этот момент жизни для переосмысления и своих собственных попыток и их результатов.

Нодар Хананашвили, к.ю.н.

вице-президент фонда

«Нет наркомании и алкоголизму»,

Член Общественного совета при правительстве Москвы

________________________________

С большим удовольствием прочитал книгу Игоря Кокарева «Исповедь «иностранного агента». Эта книга вмещает в себя период от 60х годов прошлого века до наших дней, и является очень верным зеркалом всего этого времени… Здесь много мест действия — и Одесса, и Москва, и США.

Автор обладают острой наблюдательностью, и феноменальной памятью: он сохранил для читателей многие детали времени: сотни, если не тысячи, героев появляются на его страницах, и всемирные знаменитости, и совсем простые обыкновенные люди. И все вместе они создают очень точный и искренний портрет эпохи, портрет очень разный, порой нежный, порой трагический, всегда точный. Мне кажется эта книга будет бесценна для людей нашего поколения, и безусловно, будет интересна и для тех, кто идет за нами…

Александр Журбин, композитор

К читателю

Совместная Победа над фашистской Германией, смерть Сталина, хрущевская оттепель, брежневско-черненковский застой, горбачевские гласность и Перестройка, сопротивление реформам и распад СССР, неудавшиеся попытки демократизации послесоветской России, чекистский реванш и агония империи — эти исторические вехи России на протяжении сознательной жизни моего поколения, моей жизни.

Она стоит того, чтобы о ней рассказать, осмысливая жизнь в потоке этого времени, потому еще что с младых ногтей выгребал на стремнину. Миру известны истории знаменитых диссидентов, вступивших в открытую борьбу с репрессивным социализмом и терявших свободу или родину, а то и жизнь в этой борьбе.

Моя история другая. Она о невидимой, мучительной борьбе с самим собой, о драме выдавливания из себя по капле раба чудовищного социального эксперимента, совершенного в моей стране партией, которая называла себя «умом, честью и совестью нашей эпохи». Почти пятьдесят лет выпало жить при социализме, находя смысл и удовлетворение в попытках его очеловечивания.

А потом пришел как-то легко и вдохновенно Михаил Сергеевич Горбачев. Он привел в движение «новым мышлением» всю страну, включил рычаги экономических интересов, закончил бессмысленную и затратную холодную войну, открыл границы и выпустил на волю слово. Но оказалось, что созданная большевиками система ремонту не подлежит. Путч 1991 года доконал СССР. Горбачев гордо ушел, оставив Россию Ельцину.

Как сухие листья, осыпались республики, и обнаженная Россия на семи ветрах истории, подхваченная вихрями экономических бурь в пустыне демократических институтов, закружилась, завертелась, теряя дорогу, сбитая с пути яростным сопротивлением недобитых строителей коммунизма.

Будучи непоколебимым сторонником демократических реформ, я искал свой путь в стороне от большой политики и большого бизнеса, там, где закладывались основы гражданского общества. Следуя совету Солженицына, увлекся территориальным общественным самоуправлением — самоорганизацией жителей вокруг коммунальных и прочих проблем местного значения.

Инфраструктуру низовой демократии в кризисной России помогал создавать Запад в надежде на то, что власти подхватят энергетические потоки гражданской активности, идущие снизу. Но время было упущено. 20 лет застоя сделали свое черное дело. Если бы Горбачев пришел сразу после Хрущева, и если бы у него хватило решимости на трибунал над КПСС, мы бы спасли страну.

Но нарождающееся гражданское общество, не получив поддержки от слабого, мятущегося аппарата власти, окажется раздавленным катком репрессий. А на место советской идеологии как-то незаметно, с черного хода большой политики вползет идеология «русского мира», «русской православной цивилизации», «Третьего Рима», призванного спасти загнивающий западный либерализм. Жертвой и носителем этой идеологии и стал получивший из рук беспомощного уже Ельцина верховную власть в стране полковник КГБ Владимир Путин.

И все же гражданское общество как-то проклюнулось. Уже первые общественные организации социальной сферы в 90-х заложили основы гражданского общества, доказав желание и способность рядовых граждан вырваться из оков патернализма и сделать личные, коллективные интересы мотором общественного развития.

Мой долг сохранить свидетельства того, как странная эта наша власть на всех своих уровнях сопротивлялось демократическим инициативам низов, как вопреки ей рождались формы территориального общественного самоуправления, как начинал работать социальный капитал местного развития.

Что такое совесть и откуда она берется, не знаю. Знаю только, с ней шутить нельзя. Можно потерять не только покой, но и самого себя. Можно пережить неудачи, даже чью-то ненависть стерпишь, когда твердо знаешь: жил и действовал по совести. По совести подставляли мы плечо под не окрепшую российскую демократию. Мы были там, внизу, где под слоем пепла тлела похороненная большевиками и затоптанная их наследниками русская демократия — чеховское земство.

Нас было ничтожно мало для такой огромной страны — тех, кому пришлось взять на себя миссию социального аниматора искаженного идеологией общественного сознания, у которого частный, личный интерес был задавлен государством-Левиафаном, созданным партией большевиков и ее чекистами сначала под лозунгами светлого будущего, потом под камлание о «русской духовности» и «особом русском пути».

Не отрицая роли государства, мы добивались его десакрализации, продвигая на историческую сцену нового для России посредника между населением и властью — гражданское общество как организованную силу.

И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы остаемся верны правам человека, верховенству закона, разделению властей, национальному государству и демократии места. В них будущее России.

Моя благодарность Агентству международного развития США, фонду Форда, фонду Евразии, фонду Ч. С. Мотта и Британскому Совету. Они помогали делать то, что я считал нужным для своей родины.

Спасибо моему другу, физику и лирику, Виктору Косогорову, а также моей спутнице жизни в изгнании, любимой женщине и умнице Еве Андреевой, без которой жить дальше не имело бы смысла, за их творческое участие в многочисленных редакциях этой книги, а также издательству Ридеро.ру, открывшему фантастические возможности книгоиздания XXI века.

Много добрых слов хочется сказать моим коллегам и соратникам, всем хорошим людям, с которыми прожита лучшая часть жизни — незавершенное обновление России. Спасибо вам.

Боль моя, ты покинь меня…

Что осталось от этих возвышенных чувств сегодня в этой протухшей, зашедшейся от ненависти ко всему миру жестокой и злобной стране? Плачу…

И не надо обвинять меня в русофобии, предательстве, неблагодарности — вся моя сознательная жизнь отдана ей. Как оказалось, зря. Для нее. Не для меня. Ибо иначе я не мог, и мне нечего жалеть. Если бы все начать сначала, я бы прожил ее так же…

А ее жалко…. Какая возможность потеряна, надолго. Если не навеки…

Микаэл, ты, конечно, сделал больше, намного больше. Но тогда, когда ты наигрывал мне, нащупывая, эту мелодию, мы чувствовали с тобой одинаково. Любовь к ней захлестывала нас…

Июнь 2025, Лос-Анджелес

ЧАСТЬ I: ВРЕМЯ НАДЕЖД…

Глава 1. Одесса 60-х. оттепель

Да, город этот мечен нами,

И запах держит старый двор…

И только крепнет он с годами

И тянет нас на разговор…

Что я оставлю детям? Не деньги, их у меня никогда и не было. Откуда деньги у советского человека? Другие ценности, на которых держалась жизнь, как на прочном фундаменте, важнее денег. Может быть, это гены… А что знаю я о своих генах? Сожжены, уничтожены все следы — даже письма и фотографии деда, казачьего офицера, погибшего в 1905 году под Мукденом. Да и в истории моего народа много чего скрыто, уничтожено, запутано… Пусть хоть дети мои узнают, от кого они…

Так случилось, я родился в Одессе. Между Оперным театром и городским сквером. Это много значит для тех, кто понимает. Но еще важнее, когда. Сразу, как закончились кровавые тридцатые. Подумать только, как повезло: выскользнуть из жутких лап коллективизации, из молотилки Большого террора, из мясорубки страшной войны, но до самой мужской зрелости ничего не знать об этом. Счастливчик…

Здесь, от Оперного через бульвар, открывавший весь порт и море, к колоннаде Воронцовского дворца и к школе Столярского у Сабанеева моста с видом на далекую Нефтегавань, глаз привыкал к красоте и морскому простору.

А вот детства у нас не было. Его отняла война. В Одессу из эвакуации мы вернулись из Владивостока в 1945-м. Полподъезда было снесено бомбой вместе с квартирой соседей. Наша с остатками лестницы сохранилась. Первое время поднимались на пятый этаж, держась за перила и не глядя вниз. За городской баней, где мылись по субботам всей семьей, был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то каких-то животных.

Потом была Румыния, отец принимал на Дунае разные суда в счет репараций. Мотался с ним на студебеккере по горам Трансильвании, в Бухаресте в генеральском особняке возле Военной Академии на улице Хереску ненавидел уроки музыки, читал первые книжки. За три месяца на улице научился румынскому. Там, на Хереску, нас и обокрали ночью цыгане из табора, светившегося кострами за Академией. В Браила, где мы жили позже с отцом, украли уже меня, семилетнего. Но я сбежал из табора и спрятался в нашей воинской части, в клетке с кроликами. Потому что там была морковка.

Зимой 1947 года видел из окна короля Михая, которого заставили отречься от престола. Красивый, молодой, в сопровождении конной гвардии, он стоял в открытой машине и прощался с народом, уходя в эмиграцию. Зима была неспокойной, вечером около посольской школы выстрелом в затылок убили одноклассника сестры.

После этого советских детей приказано было отправить на родину. Нас с сестрой, уже кончавшей в Бухаресте девятый класс, пароходом в Одессу — на попечение бабушки Мани, Марии Степановны, родившейся еще до революции в болгарском поселении под Одессой. Её брат, добрейший дядя Спира, командовал одесской железной дорогой.

Для счастья нам достаточно было знать, что впереди ждет, не дождется светлое будущее всего человечества. Мне предстоит его приближать. Жизнь в стране только что победившей Германию — это кусок черного хлеба с жесткой конской колбасой, стакан чая с куском сахара перед школой и песни советских композиторов. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов, ни ванн у нас не было. Воду носил из колонки во дворе на пятый этаж ведрами. Но был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают.

А еще у одесских мальчишек было море — чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную… Вот она передо мной, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если партии удалось вывести породу советского человека, то это я. Будущее звало за пределы планеты Земля, завораживало романами Ефремова. Про Оруэлла мы ничего не знали. В бога не верили.

Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.

Дома баба Маня уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, с огурцами и с постным маслом. Набьешь голодное пузо — и в городской садик у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор — и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…

Потом вернулись из Румынии родители, и отец сразу ушел в море. А бабушка вернулась в Москву, в Томилино, к другим детям. Мы остались с мамой. Рита училась в музыкальной школе, а от меня, наконец, отстали с этой музыкой. Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки. Тогда и сказал что-то странное разнимавший нас учитель химии, печально обводя взглядом класс:

— Кто знает, может быть в таких драках и вырастают будущие вожди.

…Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза. Не из Библии.

Да, мы книжные дети. Читать было страстью: «Как закалялась сталь», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Молодая гвардия», «Двенадцать стульев», «Спартак», «Овод», «Белый клык», «Старик и море», Диккинс, Бальзак и Маяковский… Горьковское «Человек — это звучит гордо!» представлялось как образ всечеловеческий, планетарный. А лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» волновало и требовало жертвы.

Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. И что вообще-то люди все разные, и мир они могут видеть иначе, не так как я. Не знал пацан, что где-то, спрятанная по спецхранам, существовала и другая литература — Замятина, Бердяева, Бунина, Платонова, Набокова…

Томик Есенина мать рассерженно вырвала из рук и выбросила с балкона. Он летел прямо на головы прохожих:

— Не смей читать эти декадентские стихи! О самоубийстве думаешь?

Оберегала от чего-то, одной ей ведомого. Она была мне и отцом и матерью. В городе моряков это не редкость. О своей молодости она не рассказывала, о голоде, о продразверстке, об ужасах процессов 30-х годов ни она, ни отец никогда — ни громко, ни шёпотом — не вспоминали.

О деле врачей мы уже узнали и сами. Неужели и там? Опять враги? Мы же всех победили! Но раз в «Правде»… Как не верить! Маму лучше не спрашивать, у нее самой ужас в глазах. И заботы: сберечь детей. Вот и крутилась по дому — одеть, обуть, обстирать, накормить, чтоб друзья были нормальные, и все с неизменной папиросой в зубах. Сколько помню, она всегда курила, с самой войны. Курила «Приму», полторы пачки в день.

— В бараний рог скручу, но сделаю вас счастливыми! — твердила она эту непонятную мне фразу.

Она была в ответственности за нас перед отцом. Мама, бросившая из-за войны медицинский, спасла нас с сестрой, вытащив на себе малышей из горящей Одессы через всю воевавшую страну аж на Дальний Восток. По дороге за блюдечко манной каши отдала золотое обручальное кольцо. И тем спасла мне жизнь.

Отец, ходивший в 1942-м механиком в караванах с грузами лендлиза из Ливерпуля в Мурманск (те самые «караваны смерти»), отлежав полгода в госпиталях, нашёл нас во Владивостоке только в 1944. И всю жизнь был благодарен матери, сохранившей детям жизнь в то невероятно, немыслимо тяжёлое время. Охраняла она нас и теперь, в 50-х. Умрет мама рано, в 66 лет от разрыва сердца. Я тогда упал на гроб и, запоздало рыдая, долго не отпускал ее.

Отец в дальних рейсах, но он влиял на меня самим фактом своего существования. Авторитетом, которым пользовался на флоте. Инженер-механик, «дед», механик-наставник, парторг, ордена за труд. Не в торговле все же… В машинном отделении, в его каюте все было на своих местах. И ни пылинки. Его любили все, кто с ним работал. Он не пил, но у него было много друзей, может быть из-за его мягкого характера? Он это умел, дружить. И я это перенял от него. Неосознанно, конечно. Вот и выбирали старостой класса, председателем совета пионерской дружины школы. Доверяли и учителя и товарищи.

Моими подшефными в 7-м классе были тертые хулиганы братья Лысенки. Мне, не ударившему в жизни ни одного человека, были страшны их кулаки, хотя и защищавшие меня. Я видел, как старший брат, вызванный к директору школы за хулиганство одного из младших, тут же в кабинете ударом ноги в живот вплющил пацана в стенку, и тот сполз на пол, теряя сознание.

Пробьет час, и один из братьев в составе элитных войск КГБ будет штурмовать дворец Амина в Афгане, и умрет от ран в неполные 50 лет. Прощаться с Мишей приедет весь класс постаревших одноклассников.

С корешем моим, Юркой Марковым, на заросшем виноградом балконе, с которого была видна синяя полоска моря и Военная гавань, готовились к выпускным экзаменам. Размышляли о будущем, о науке, вырвавшей человечество из лап религий, о смысле жизни, овладевающей Космосом, о едином человечестве без оружия и войн, и ощущали себя частью вселенского разума, несущегося к коммунизму.

В аттестате у меня одна четверка и одна тройка. Четверка — по украинскому языку, на него внимания особого не обращали. Говорили на одесском. История Украины — такого предмета не было, а Сковорода, Коцюбинский, Леся Украинка, Тарас Шевченко и даже Павло Григорьевич Тычина — все как-то в пол уха. Про язык шутили: «одичавший русский». И демонстрировали карикатурным переложением пушкинских «Паду ли я стрелой пронзенный»: «Чы гэпнусь я дручком пропэртый…» И нам за это ничего не было.

В голову не приходило, что мы живем на Украине. Одесса — наша Родина, свободная и чертовски обаятельная Одесса, а потом уже СССР и дальше планета землян. А Украина была нашим воздухом, напоенным запахами свежевыловленных бычков и мидий, ковыльной степи, степных помидоров и певучим сельским говором Привоза.

Мы родились и жили в СССР, где партия выводила особую человеческую породу «советского человека» — без бога, без буржуазного индивидуализма, без страсти к наживе и болота мещанства. Все мы, русские, евреи, украинцы, молдаване, болгары, цыгане, должны были стать новой исторической общностью — советским народом, где все люди братья. И сестры. А что говорят по-русски, так это же само собой. Мы же всех объединяем, оно и понятно!

А тройка — уже по поведению. Только за что? Да, ударил учительницу по голове ботинком. А зачем человека за руку дергать, когда он стоит вниз головой на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку упал, так внизу пятном кровавым. Я даже гордился этой тройкой, хотя именно она и закрыла дорогу туда, куда так хотелось.

…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала тут же профессионально избили. Ни за что.

Представить, как власть может любого человека превратить в корчащееся от боли животное, было невыносимо. Только спросил его:

— Вы не хотите отомстить своим мучителям?

Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:

— Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.

Тогда я не понял его, хотя уже был ХХ съезд КПСС, разоблачен культ личности Сталина.

— Значит, вы им простили?

— Кому? Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере… Значит, я был нужен ей там.

Тогда мы еще не знали многого. Книги и песни, фильмы и живопись учили любви к Родине. От гражданской войны осталась героика, а стройки коммунизма звали на подвиги. Отец, который привел меня к своему другу, молчал. А когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросит на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он гордо отправится ремонтировать комбайны. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием, а директор машино-тракторной станции в Молдавии, в Дубоссарах. И орден Трудового Красного знамени на красной подушечке.

Придет время, и я по призыву комсомола в степи казахские на Всесоюзную стройку рвану с флота. Добровольно! С энтузиазмом!

— Идиот, — усмехнутся бывалые, глядя вслед сходящему по трапу товарищу.

— Романтик, — напишут в газетах.

Только добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я вернусь, и даже буду неожиданно вознагражден…

ХХ съезд обнулял кошмары прошлого, возвращал репрессированных и обещал: теперь все будет иначе. Знать бы будущее… А с другой стороны, что бы это меняло? Знать, что власть, обманувшая раз, обманет еще раз и еще раз? И как бы ты с этим знанием жил, строитель коммунизма? Нет, лучше не знать! Юность должна быть вдохновенной…

А жизнь между тем уже вносила кое-какие поправки. В том году объединили мужские и женские школы, и эта внезапная близость, случайные прикосновения, лукавые взгляды, девичьи запахи слегка наехали на жажду подвига. Стало неловко ходить по улицам, взгляд сам собой забегал под юбки длинноногим девчонкам. Субботние муки по вечерам: книга или танцы? Битва духа с плотью.

Спас отец. Догадывался ли он, не знаю. Но это отец отвел меня к своему товарищу, директору детской спортивной школы — ДСШ №1 на спортивную гимнастику. И этот простой шаг оказался судьбоносным для всей будущей жизни. Тогда спорт не только отвлек от игры гормонов, но и пустил в рост мышцы, подарил ощущение полета. Непередаваемо это чувство превосходства над толстым, неуклюжим человечеством. Вечерами в Воронцовском переулке, что возле Дюка и Потемкинской лестницы, разгонялся на турнике в большие обороты и сальто прогнувшись. На какое-то время мысли о человечестве вытеснит большой спорт.

Гимнастический зал уже в Москве, во взрослой жизни останется для меня родным домом, поможет справляться с сомнениями, которых только прибавлялось, а потяжелевшее тело и в 60 вынесет меня на двойное сальто, и в 70, привычно вложив ладони в кольца, поднимусь из виса в упор и в угол, и выжму стойку, не дрогнув.

Лысенко, Моисеев… Сборная Одессы по спортивной

гимнастике 1956 года

После тренировки — два стакана томатного сока и рондат-фляк-сальто прямо по брусчатке Пушкинской на оторопевшего милиционера. Не ходили по земле, летали. Саша, Зорик, Фред — сборная Одессы по спортивной гимнастике из Воронцовского переулка — крепкие ребята. С ними мы еще увидимся, в Москве, в Одессе, в Америке. Через много лет.

Девчонки из 8 «б» заглядывали в окна спортзала, шептались, хихикали, привлекали внимание касаниями колен под партой, я же видел только Её, пружинистую и гибкую, мелькавшую рядом на вольных, на брусьях, на бревне. Тогда и потекли сами собой струйки стихов. Я отправлял их ей почтой, анонимно. Она отвечала кому-то, она полагала взрослому, и эти ее коротенькие письма до сих пор со мной. Той первой любви, платонической и поэтической, обязан я своим благоговейным отношением к женщинам, которых выпадет любить. Спасибо тебе, Лара…

Мальчишки были хозяевами Черного моря, одесских пляжей и улиц. В Оперный мы залезали на балконы второго этажа по фонарным столбам, на Привозе весело переругивались с торговцами, таская на пробу большие куски чего угодно, и презирали курортников, устилавших жирными белыми телами наши пляжи. Гимнасты и акробаты, мы расчищали площадку на песке Ланжерона и на глазах публики вытворяли такие трюки, что нынешние мускулистые мулаты на Променаде Санта Моники кажутся мне салагами. Пока курортники, раскрыв рты, глазели на сальто и стойки, карманники тихо делали свое дело, слегка проходясь жадными пальцами по сложенной в кучки одежде. Одесса мама…

Как и почему в моей школьной жизни появился он? Просто вышли вместе после тренировки из спортзала и шли рядом, разговаривая. Он был старше лет на десять, умён и образован, одинок и печален — Гера, гимнаст и философ. Он говорил о Космосе, о Разуме.

Кипящая плазма в миллионы градусов — это неустойчивое состояние материи, нормальное бытие Вселенной. Так говорил он. И взрыв атомной бомбы для частиц, вступивших в цепную реакцию, втянутых в ядерный взрыв — это не катастрофа, а форма их жизни. Она там, в плазме, бушующей в звёздах, — вот истинное лицо материи. И там нет разума. Он только здесь, на планете Земля — как кратковременная случайность на пути движения бесконечной Вселенной к энтропии.

Что он творил со мной, вознося незрелый разум к таким высотам?

Он говорил, обнимая меня за плечи, о том, что пошлая суть нашей жизни лишь в продлении ее: родиться, чтобы родить другого и умереть, а рожденные нами повторят тот же цикл. И другого смысла в нашем существовании нет и не может быть. Я же робко возражал, видя смысл жизни как раз в разуме, в познании законов Вселенной.

— Зачем? — он пожимал плечами, — ради праздного любопытства? Там плазма в миллионы градусов. Нам там нет места.

Я тужился, рождая мысль:

— Знание законов мироздания поможет нам оценить нашу жизнь как жизнь разума…

— Знание рождает лишь печали. К счастью, большинство человечества не знает этих печалей. Это — доля немногих, умеющих и любящих думать, пользоваться разумом, беспокоиться. Их мало. Тебе не повезло, ты из них, из этого меньшинства. Будешь ли счастлив, не знаю…

Наши встречи прекратились как-то внезапно, когда я понял, что Гера нетрадиционной ориентации. Голубой. Так тогда называли этих жрецов тайной, преступной по советским законам страсти. Он не преступил черту, и я остался ему навсегда благодарен.

Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Аромат еврейской мудрости с привкусом украинской хитрости и щемящей красотой украинских песен. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти.

А нынешнее время надежд форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая словом сохранять себя, свою внутреннюю свободу.

Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им грелись, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня уже тогда значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, не переведенное в слова, растворяется без следа. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и слегка огорчусь. Оказывается, не я один…

Время выбора профессии между тем наступало на пятки. От этого выбора зависит, получится жизнь или нет. Свербило неясное беспокойство: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл. Рожать детей? Кому ума не доставало… Любовь? Это пропасть, в которую я только заглядывал.

А пока листал справочник учебных заведений, искал судьбу по названиям. Не в армии же терять три года! Почему в школе не учат, как жить и кем быть? Сколько людей можно было бы спасти. Способность раннего выбора, как знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания — великая сила, данная ли от природы или внушенная, не важно.

Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и соблазнов. Я же жил с такой естественной и несокрушимой верой в какое-то чудо, что особенно не волновался. Главное, быть готовым. Читать, слышать, всматриваться, думать, записывать. Жизнь сама тебя найдет.

Другой мой одноклассник, с которым мы будем дружить всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику. Будет любоваться рослым, красивым и умным внуком.

Уже в независимой Украине получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее. И знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.

Да, я любил свою Одессу, ее бульвары, одесские дворики с бельем на веревке через весь двор, ее европейские дворцы вроде бывшей биржи на Пушкинской, Пассажа и Оперного. Мила Фарбер на переменке подкармливала спортсмена бутербродами с колбасой от ее мамы. Олечка Александрович приносила домой заболевшему куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они меня. Это и было счастье.

Но где-то в Москве был журфак МГУ, Институт философии, Институт международных отношений — ключи к огромному миру, в котором Одесса была гнездом, уютным, ласковым гнездом, из которого…

В Москву уже улетела Рита, старшая сестра, оставив одесскую консерваторию ради МВТУ им. Баумана. Сказала на прощанье:

— Лучше быть средним инженером, чем средним пианистом.

Но теперь мать стояла насмерть, как панфиловцы под Москвой:

— Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали, сел на пять лет за анекдот…

Не понимал их страхов. Моя жизнь, как на ладони — учеба, книги, тренировки, сбор макулатуры и металлолома, походы, стенгазета, шефство над двоечниками. Какая тюрьма, мама?

Родители победили. Высшая Мореходка, Одесское Высшее Инженерное Морское Училище — мечта любого пацана в этом городе стала моим первым университетом. Высшая математика, сопромат, дизеля, турбины, котлы, насосы, прочие железки. И все на шпаргалках, доведенных до совершенства. Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…

После поступления я ей открылся. Ночью, наверху, на прогулочной палубе белоснежного лайнера «Украина», под свист ветра в вантах и шорох разрезаемых сталью волн я решился. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом — в моем сердце». Говорил цитатами из «Дипломата» Олдриджа, сидя у ее таких желанных, божественной красоты ног, глядя в звездное августовское небо и не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.

А я буду выращивать в себе моряка, стараясь выбросить из головы иное. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова», писать шпаргалки перед экзаменами и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:

— А не пора ли нам поссать, любезный?

Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.

Наверное, из уголовного мира пришло к нам это — кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет, как волчонок, маленький резкий в движениях Мерзавчик, что опять напился всегда молчащий Уголок, что опять стырил сухари в баталерке вечно голодный Чилона, куда-то делся шустрый, как австралийский зверек на задних лапах, Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок, оглядывая всех своим веселым наглым взглядом. Меня тоже окрестили, но как-то по-человечески: Идеалист-утопист. Так и приклеилось на все пять лет учебы.

А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?

А вот что. Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:

— Дай снаряд!!

И я ползу к нему через весь зал, окровавленный, тащу ему тяжелый, последний снаряд. А как иначе?

Однажды Санька Палыга ткнул в книгу пальцем:

— Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то что можешь?

— Подожди, Санек, — тормознул я его, — все впереди. Не знаю что, но должен. Смогу.

И продолжал читать. Пока профессор Фокин стучал мелом по огромной доске, вычерчивая какие-то интегралы, читал под партой Станислава Лема, который как раз и размышлял, куда нас приведет развитие науки и технологий.

Потом зачем-то поступил на городские курсы английского языка, где сидел за партой с очаровательной женщиной, приглашавшей заниматься к ней домой. Политэкономию проходил вместе со всеми. Но это привело лишь к конфликту с преподавателем. На вопросы вроде устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы, ответа так и не получил Сбегал с лекций в городскую библиотеку напротив корпуса «Б», читал в ее торжественной тишине, поселившейся под зелеными настольными лампами, московский литературный журнал «Новый мир».

А вот спортивную гимнастику пришлось оставить. Нет времени на пять тренировок в неделю. А меньше уже не имело смысла. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных не умеющих летать, приносило некоторое удовлетворение.

Накатывало лето, а с ним практика по Крымско — Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от грузинских вин, несет на танцы. Ночью переходы, днем стоянка. Ялта, Сочи, Батуми — красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев.

Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку. Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. Она прятала от посторонних взглядов сумку, доверху набитую деньгами. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.

Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…

Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:

— А хотел бы ты жить в таком?

Я отвечал совершенно искренне:

— Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.

Удивляются:

— А машину собственную?

Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:

— Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.

— А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?

В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»

Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родине служим. Потому что любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…

Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:

— Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.

Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не этот тухлый взгляд из-за угла…

Экипаж наш у подножия города, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с пятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, уже скоро!

По субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:

Была традиция такая:

Сойдя с гремящего трамвая,

Зайти в закусочную с края

И взять, не думая, сто грамм

С хвостом селедки пополам.

И так два раза. Автомат

Всегда давал курсанту шансы…

А после этого — на танцы!

И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки. С одной такой охнувшей целовались до одури душными летними ночами. В ночном парке сгоняли нас со скамейки дежурные милиционеры.

И тогда однажды она привела меня к себе домой. Родителей не было. Отец служил где-то в Германии. На мягкой кровати уже все было дозволено. А что все? Я и не знал. Просто сгорал в пламени, вырвавшемся на свободу, и не знал, что делать. Показала. И вдруг все куда-то делось. Подо мной лежала потная растрепанная женщина с закрытыми глазами. Пламя исчезло. Тихо встал, оделся и вышел на предутреннюю спящую улицу. Мимо громыхал трамвай. Я вскочил на подножку, сел, держась за поручни, на ступеньку и смотрел, как мелькало сквозь деревья поднимающееся из-за моря солнце. И это все? Разочарование, стыд и молчание в ответ на любопытные вопросы товарищей по кубрику. Больше мы с ней никогда не встречались. А ведь хотели, как лучше…

По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда, бывало, сами собой заползали рифмы. Это было, как ныряние вглубь себя, в прорубь волнующих открытий. Вот одно: любовь только до. После — одна пустота. Странно. А у других, как? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, не завидуя простоте их отношений.

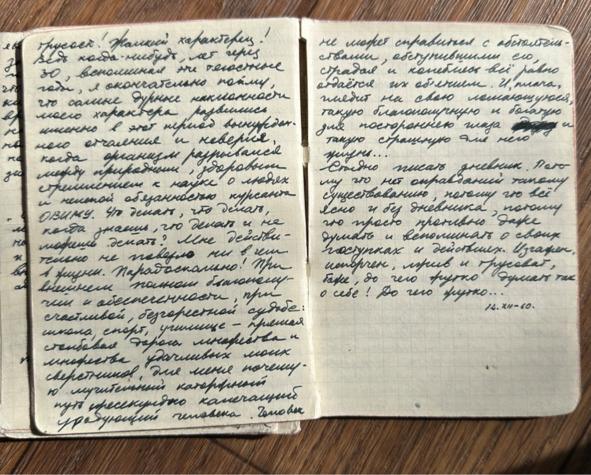

Строчки из дневника. 1960.

Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.

— А ты? — ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.

Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту.

Светлая моряку память…

А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:

— А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…

Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине и трудовых подвигах…

Вечерами, грустя, бывалые пели под баян шальное курсантское танго:

«С тихим звоном сдвинулись бокалы,

Каплю на подушку уронив,

Брошенный мужской рукой усталой,

Шлепнулся на пол презерватив.

А муж твой в далеком море

Ждет от тебя привета…»

Знали о чем поют морские бродяги, воображая себе свое уже близкое будущее…

Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Их юность только мне видна

Сквозь их седины и морщины.

Да разве знали мы тогда

Зачем мы Родине, мужчины?

Что дружбу разорвет вражда,

Погибнут города от «Града».

А мы, скучая без труда,

Лишь помолчим, усевшись рядом…

На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире». После дневников папиного друга, написанных в лагерях, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, новый шок. И эта та же партия моего Павки Корчагина? Партия, которая «ум, честь и совесть нашей эпохи»?!

Ощущал какую-то кошмарную причастность, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Я бы никогда! Но приснилось же… Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:

— Стреляй! В затылок! Ну?!…

И я просыпаюсь в ужасе, мокрый от холодного пота. Неужели смог бы?…

Никогда уже, ни сейчас, ни потом не избавлюсь от страха перед этой непостижимой силой, которая превращает убийство из преступления в доблесть. Перед силой, заставляющей одних истязать и убивать беззащитных других просто потому, что у них работа такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, встретив на улице. И все. А я все ждал, ждал. До сих пор жду…

Второе случившееся вскоре событие чуть не кончилось исключением из комсомола. Причиной тому стал эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, на вечере невест. Номер такой: на табуретках были представлены предметы курсантского быта — мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари — спутники вечного нашего голода; модный клёш на сорок сантиметров и вытравленный гюйс на худом гибком красавце Гургене Нариняне, который отплясывал сумасшедший рок под запрещенную музыку. Сатира, значит, такая. Причем довольно тепло встреченная публикой.

Но такую шутку не поняло командование училища. Автору инкриминировалось «очернение курсантского быта». На заседании комитета комсомола от исключения из рядов меня спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.

— Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! — сказал он, и все почему-то успокоились.

С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я — пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.

Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как и он, не догадываясь, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, тоже моем товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…

Третье событие ошеломительное. После того персонального дела вдруг вызов в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:

— Пойдёшь на работу в горком комсомола?

Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:

— Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.

Вот это да-а-а… Судьба выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и сразу меняла все. Что-то теперь будет… Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я еще не знал.

Дома, однако, настоящая паника:

— Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!

Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на его цивильный прикид, и на работу в Горком, в огромное здание у железнодорожного вокзала на Куликовом поле, которому суждено будет стать через много лет трагически историческим.

Началась моя работа с того, что начальник городской милиции взял меня с собой в инспекционную поездку в рыбсовхоз. Это так называлось, инспекция. На самом деле пьянка с руководством за длинным столом под открытым небом на берегу лимана. Но было и нечто серьезное. По дороге домой майор ввел меня в курс дела о состоянии преступности в городе и объяснил:

— Мы рассчитывал на помощь комсомола.

Одесса — город портовый, соблазнов хоть отбавляй.. Здесь гуляет валюта, шныряют фарцовщики, работают карманники, продаются женщины. Кто знает сегодня, что такое БСМ, бригада содействия милиции? Ну, или «легкая кавалерия»? Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на ночное патрулирование на Приморском бульваре и внизу, в районе порта и Пересыпи. Наши клиенты — фарца и проститутки.

В моих советниках — бывший уголовник Володя, теперь он асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, бывало всякое. Только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером будут меня ждать заказанные люди в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.

Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:

— Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье — в будущем? А моё — здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!

И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.

Тогда сам готов был рыдать от беспомощности помочь ей, многим другим людям вокруг. Я вдруг остро ощутил, что должен делать по жизни. Как прозрение открылась другая ее сторона, которой я прежде не знал и которую я пришел сюда изменять к лучшему. Такой казалась мне миссия власти, вложенной в руки случаем.

С тех пор с так называемыми трудными подростками уже не расставался. Договоривался с бригадами коммунистического труда на одесских заводах, приводил к ним пацанов, просил взять на трудовое воспитание. Их много было на учете в милиции, и сирот, и беспризорных. Директора шли навстречу, увеличивали лимит по несовершеннолетним, и кого-то из этих пацанов, я надеюсь, мы все-таки спасли.

Родители догадались о том, что я их обманул, лишь тогда, когда нам вдруг ни с того, ни с сего поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. Просто смотрели со страхом. То на меня, то на черный аппарат.

На улицах Одессы в это время появилось много загорелых и темнокожих кубинских студентов, заполнивших наши одесские учебные заведения. Это было время кубинской революции Фиделя Кастро, сбросившей режим Батисты и установившей социализм под боком цитадели капитализма США в 1959 году. Мне было поручено развивать дружбу одесской молодежи с симпатичными кубинскими парнями. Хотя одесситок и уговаривать не приходилось. Перспектива оказаться на Кубе привлекала самых смекалистых.

А вскоре началась эта знаменитая на всю Одессу битва. Битва за городской Дворец студентов. На Маразлиевской, возле парка Шевченко, пустовал старинный особняк под зловещей вывеской: Клуб КГБ. Что там внутри, никто не знал. Темно и тихо. Опустел клуб после ХХ съезда. А я все ходил вокруг да около: вот бы здесь и сделать студенческий центр, где бы бился пульс активности городского студенчества!

Вопрос решался на бюро горкома партии. Я держал речь, свою первую публичную речь, очень волновался и не контролировал свои эмоции. Ну, и пусть! Или меня выгонят из Горкома или майор Совик, директор клуба КГБ, сдаст партбилет за безделье. Я размахивал руками, как Ильич на броневике:

— ХХ съезд КПСС обращает внимание партии на нужды молодежи, призывает нас к гражданской активности…

Замолк и ждал приговора. И тут случилось необыкновенное. Я услышал аплодисменты. Аплодировали члены бюро. Майор не потерял свой партбилет, а трехэтажный особняк был передан студентам Одессы. 22 декабря 1960 года на 5-й студенческой конференции ВУЗов был принят «Наказ» и избрано правление Одесского Дворца студентов, а 1 января 1961 года состоялось его торжественное открытие. Этот Дворец стал нашей грандиозной победой, настоящим символом свободы и перемен, провозглашенных ХХ-м съездом.

В «Наказе» было сказано, что ОДС ставит своей целью выявление дарований студентов, создание университета общественных профессий, любительской киностудии, радиогазеты, школы танцев, изостудии, туристского клуба, организацию творческих вечеров, концертов, устных журналов, карнавалов, лекториев и диспутов на актуальные темы. Залы ОДС будут предоставляться одесским ВУЗам для проведения их массовых мероприятий.

И, конечно, сюда из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2», знаменитый уже студенческий театр миниатюр Жванецкого. Сразу начались репетиции спектакля «Главная улица». Теперь я возвращаюсь домой за полночь. И было мне счастье…

демонстрации.

Сценка из эпохи немого кино стоит перед глазами и сейчас: толстяк Додик Макаревский на стуле на авансцене. Он зритель, смотрит в зал, как будто там экран. А за его спиной суетятся, фехтуют Витя Ильченко и Рома Кац, как в «Трех мушкетерах» с Дугласом Фэрбенксом. Додик то замирает от ужаса, то хохочет, то плачет, вытирая большое свое лицо клетчатым платком. За ним, в свою очередь, хохочет уже весь зал. Это был Театр и моё первое прикосновение к живому искусству.

Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 — и уже навсегда — узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартиры в Лос-Анджелесе.

А Одесса уже смеялась во весь голос, сползая от смеха с кресел на пол. Жванецкий — это тонкая ирония там, где раньше был пафос и официоз. Одесситы это ловили на лету.

Мы беззаботно кувыркались в волнах полусвобод хрущевской оттепели. Меня тянуло к художникам не совсем идейной ориентации. Бывал в гостях у странного Олега Соколова, любовался тазом посреди комнаты, куда набиралась вода с потолка во время дождя. Догадывался, что это эстетический акт, и благоговейно молчал. На мой не заданный вопрос Олег многозначительно отвечал:

— Зато видно небо.

У меня на стене долго висели его замысловатые абстрактные миниатюры на темы «Алых парусов» Грина.

Как-то в Одессу залетел из Москвы на стареньких «Жигулях» Владимир Николаевич Турбин, автор уже нашумевшей у нас книжки «Товарищ время и товарищ искусство». Как обычно теперь, москвичи сами заглядывали к нам в Горком. Так мы познакомились. Серьезный разговор на другой день мы начали на Дерибасовской, а закончили к вечеру уже на проспекте Ленина в Кишиневе.

— Хочешь поговорить? Поехали со мной в Кишинев! — пригласил он, закончив менять пробитое заднее колесо.

Всю дорогу, не отрываясь от руля, он забрасывал меня замысловатыми мыслями о загадочной силе искусства, удовлетворенный эффектом, который они производили на его случайного слушателя. Он подарил мне свою книгу. Эта встреча, эта книга перевернули мое легкомысленное отношение и к кино и к искусству вообще.

Тому способствовала и выпускница ленинградской Академии живописи Ира Макарова, как-то подсевшая ко мне в библиотеке и оставшаяся на долгие годы очень близким человеком. Это она умела нестандартно поливать советский официоз изобретательным матом. С неподражаемым сарказмом издевалась она и над моей общественной активностью.

— Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?

Это она меня так назвала — именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, пропуская мимо ушей ее язвительные шуточки. На день рождения гомеровским гекзаметром на настоящем пергаменте, в свитке, перевязанном голубой ленточкой, она подарила мне свою саркастическую оду.

Ира и ввела меня в круг одесских поэтов и художников. Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Ануфриев, Лёша Стрельников, поэты Юрий Михайлик, Леня Мак — где-то рядом существовал полуподпольный мир инакомыслящих задир, к которым тянуло любопытного комсомольца. Конечно, они не представляли никакой опасности для общества, но на всякий случай находились под присмотром КГБ.

Мак, культурист и поэт, писал свои непонятные стихи: «…и тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли.

Читал, закрыв глаза, нараспев:

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы…

От стихов вдруг сладко заныло сердце. Привиделось, будто я среди них.

Учился Лёня в политехе, где папа его заведовал кафедрой. Да не доучился. Стихи оказались важней. В конце концов, бросил он Политех, поссорился с родителями и укатил в Ленинград. Подружился с Бродским. Укатил на Памир в экспедицию, тюки таскать. Потому что был он штангистом, бугристым, как валуны послеледникового периода. Тогда, в горах, попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал собой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил-таки! Академик его в благодарность перевел к себе на океанографический.

Брал и в кругосветку, в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выбросил свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование, но уже в Горном институте. На него там смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.

Потом Одесса, грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку — Ирку нашу, Макарову. Не сиделось ему в Одессе. Подался в Москву на Высшие сценарные курсы. Попал в класс к Тарковскому. Обалдел, по его словам.

На одесской киностудии со Станиславом Говорухиным работал над сценарием «Вертикаль», где и познакомился с Высоцким. И писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи одного одесского поэта. Лёня на очной ставке в лицо этому поэту и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась Ира с двумя детьми терпеть позор и унижение от соседей.

В Нью-Йорке работал Леня таксистом, потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От второго брака еще двое детей. Нужно было их кормить — стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе двухэтажный. Пришло время — развелся. Дом с прудом под балконом отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив. Уже в следующем веке мы с ним будем рядом в Лос-Анджелесе доживать наши беспокойные и такие крутые жизни…

А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она будет жить там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью Ивана, моего второго сына, которому суждено будет родиться в Америке.

Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, стремясь вникнуть в смысл абстрактных полотен Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Но меня все равно влекли эти люди, тревожил их глухой, как мычание, протест. Чего-то, наверное, знали они, как и Юрка Бровкин, что не доходило до меня.

Про ОВИМУ уже почти и не вспоминал. Диплом по судовым холодильным установкам мне чертила бригада добровольцев из трех студенток Водного института, и защищался я вместе со своим курсом, и липовый госэкзамен по военному делу на звание младшего лейтенанта сдал вместе со всеми. Липовый, потому что посвятили товарищи в хитрую систему, которая позволяла на глазах важной государственной комиссии из Генштаба вытянуть свой билет, единственный, который надо было выучить наизусть. Ну, и выучил. Стыдно было обманывать родной Генштаб, но ведь были уверены, что эти знания никогда не пригодятся.

Потом, в завершении нашего военного «образования» была стажировка в Балаклаве под Севастополем уже на настоящих подводных лодках. Взял отпуск и присоединился. Болтались по городку, встроенному в скалы, ели вкусные местные чебуреки, смотрели кино в кубрике прямо с коек. И вдруг… Боевая тревога!

Настоящим оказался поход, затянувшийся почти на месяц, в течение которого моя лодка 614-го проекта куда-то шла под водой, по ночам заряжала батареи, высунув гусиный нос из-под волн, потом замирала на заданной глубине, выполняя какие-то таинственные приказы. В это время требовалось соблюдать абсолютную тишину, казалось, было слышно, как борт царапают какие-то стальные щупальца. Было ужасно холодно, так как в целях экономии энергии отопление и освещение были отключены кроме нескольких аварийных лампочек. Команде запрещалось передвижение за пределы своих отсеков. Оставаться на боевых постах, разговаривать шёпотом, в туалет ходить по разрешению, еду получать на месте сухим пайком и в свободное от вахты время просто лежать на койках, завернувшись в суконное тонкое одеяло. От одних этих приказов было не по себе.

Домой возвращались тоже скрытно, лодка всплыла только на траверзе Балаклавы, и команда, высыпав на палубу, облегченно отливала уже в родное Черное море. На берегу мы узнали, что там, на поверхности над нами, мир в эти дни стоял на грани ядерной войны, а мы выполняли боевое задание в районе Карибского моря. Впрочем, о чем я? Это же была военная тайна. На дворе стоял октябрь 1962-го…

Так и не осознав масштабов исторической драмы, безвестным участником которой нам, курсантам — выпускникам ОВИМУ, суждено было стать, вернулся младшим лейтенантом запаса к мирным делам в комсомоле.

Теперь главное — Дворец студентов. Как тяжелые волны, бились страждущие толпы в тяжёлые дубовые двери на концерты и танцы. Здесь выступал симфоджаз Евгения Болотинского из клуба Промкооперации, выступал Жванецкий, зарождалась команда одесского КВН.

В уютном полумраке нашего фойе с диванами я впервые услышал грустный «Последний троллейбус» Булата Окуджавы, открывший что-то более глубокое и важное, чем светлое будущее, за которое отчаянно билась с невидимым врагом наша великая держава. Весенним ветром из Москвы занесет к нам и самого Булата Шалвовича. Ему понравится моя подружка, и она уйдет с ним после концерта, чтобы не вернуться.

А еще была у нас изостудия, которую как-то по особому вела Зоя Ивницкая, жена главного художника Русского драмтеатра Михаила Ивницкого. Про эту студию отдельный рассказ. Валерий Цымбал, студент политеха, влюбился в нее, хотя она была не только женой известного в Одессе художника, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. В ужасе метались его партийные родители:

— Игорь, вы должны с этим что-то сделать! Это же аморально!

А Валера пер на меня и стучал кулаками в грудь:

— Стари-и-к, я теряю сознания от счастья, как они не понимают? Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.

Зоя мне доверяла:

— Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, понимаешь? Это наше счастье.

Валера виртуозно шил себе брюки. И они действительно влито сидели на его тонкой фигурке. Мама с папой — обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя что-то в нем поняла и подготовила его к поступлению в знаменитое ленинградское Мухинское училище, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Со второго курса его забрили в армию, так как в Мухинском не было военной кафедры.

Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области.

Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. Успел жениться на однокурснице, она родила ему чудную девочку. Уже в перестройку они оба улетят в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе после смерти мужа окажется и его Зоя. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально-художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников…

А Валера будет шить на заказ костюмы для олимпийских чемпионов, бывших советских танцоров на льду в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтонскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер возненавидит. Верная жена Мила будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми американцами. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?

— Стари — и—к! Как только получим паспорта — сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.

— А зачем же паспорта ждать?

— Ты чо? А вдруг операция? Я что, ее в России буду делать?

Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми. А потом Валера вернется в Питер и там скончается, так и не увидев перед смертью свою первую безумную любовь…

Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселилась в подвальчике у «Бабы Ути», шумно встречала возвращавшуюся с путины китобойную флотилию «Слава», звучала мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, радовалась победам футболистов «Черноморца», атаковала иностранных туристов прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящие шестидесятники были все же там, в Москве, они понимали свое значение. Или в Питере в среде рокеров и завсегдатаев знаменитого «Сайгона». У нас все было скромней и естественней.

Кто бывал на Дерибасовской, тот знает кафе «Алые паруса». Мы дали обычному учреждению общепита это гриновское имя и убедили Горком партии освободить первое в стране молодежное кафе от пресловутого финплана. Освободили! И так теперь получилось, что по одной стороне Дерибасовской утюжили тротуары бичи, портовая Одесса, а на другой стороне, на углу Екатерининской в «Алых парусах» собиралась творческая молодежь вроде неуёмного Даниила Шаца, драматурга и заводилы. Он, никогда не видавший заграницы, так описывал Париж, его бульвары и улицы, кафе и музеи, что становилось как-то неловко за советскую власть. Вот с кем всегда было о чем поговорить…

Туда и приехал из Москвы Александр Асаркан, легендарный корреспондент «Литературной газеты». Тогда я еще не знал о его гулаговском прошлом, но чувствовал какую-то драму в его облике. Небрежно одетый и элегантно циничный, равнодушный к еде и комфорту, без возраста, но в морщинах, без столичного высокомерия, он открыл мне «Современник» и «Таганку», а о кино говорил, как о высоком искусстве, чем-то напоминая Владимира Николаевича Турбина, совсем недавно прочищавшим мои мозги по дороге из Одессы в Кишинев. Мы подружились.

Саша будет писать из Москвы на разрисованных вручную почтовых открытках. А во время Первого Всемирного Форума молодежи вытащит в Москву, приютит в своей каморке темной коммунальной квартиры в Замоскворечье, а кофе пить приведет в Артистическое кафе, что в проезде Художественного театра. С ним всюду пускали, и мы сидели рядом с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Татьяной Дорониной, Олегом Ефремовым. Он о чем-то их расспрашивал, а они, в свою очередь, бесцеремонно рассматривали его спутника в морской форме.

Был среди них и шутник, студент института восточных языков Игорь Ицков, который зарабатывал тем, что на коленке сочинял какую то халтуру на антиколониальные темы, и продавал её как переводы стихов своих сокурсников из Азии и Африки. Поразил тогда меня его веселый цинизм, да и вся эта атмосфера насмешливого отношения к вещам для меня все еще серьезным.