кітабын онлайн тегін оқу Осязаемая реальность. Том IV

Осязаемая реальность

Том IV

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Редактор Ольга Хомич-Журавлёва

Корректор Сергей Лёвин

Помощник редактора Алина Хомич

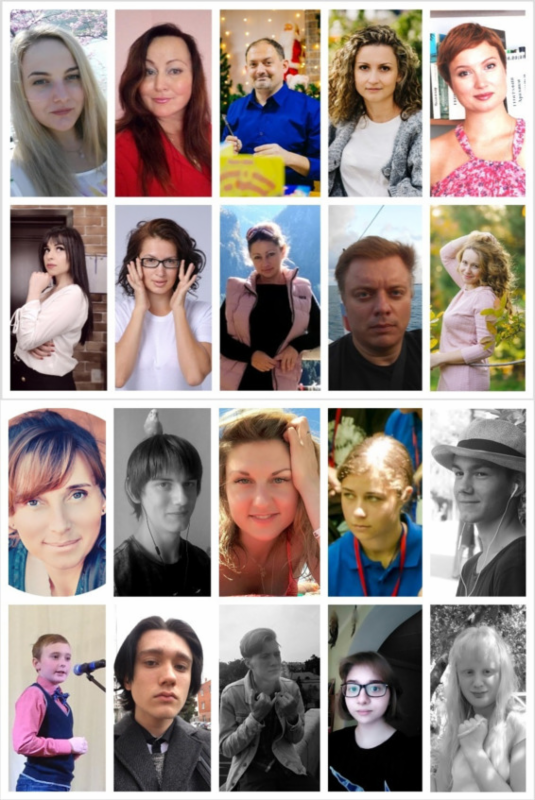

В сборник молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард» (город Анапа) вошли произведенияи как маститых, так и ещё начинающих писателей. Главное, что присутствует в их произведениях — неравнодушие к окружающему миру и постоянный поиск новых форм, как в стихосложении, так и в прозе. Благодарим Алину Алексеевну Хомич за помощь в выпуске бумажного варианта сборника.

16+

ISBN 978-5-4496-0931-1 (т. 4)

ISBN 978-5-4496-0932-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Осязаемая реальность

- Слово редактора

- Василий Владимирович ДВОРЦОВ

- Светлана Николаевна МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО

- Андрей ТИМОФЕЕВ

- Марк АВДЮГИН

- Екатерина ГОДОВЫХ

- Павел ДЕВОЛЬД

- Татьяна ЕФИМОВА

- Наталья ИВАНОВА

- Ирина ИВАСЬКОВА

- Маргарита КАМОВИЧ

- Дарья ЛАКИЗА

- Иван ЛЕЕР

- Сергей ЛЁВИН

- Жанна ЛЬВОВА

- Екатерина МЕРКУРЬЕВА

- Дмитрий МЕЩЕРОВ

- Александр МИШИН

- Валерия МУРЗИНА

- Яна ОГАНОВА

- Анна РОМАНОВА

- Елена СУХАНОВА

- Алина ХОМИЧ

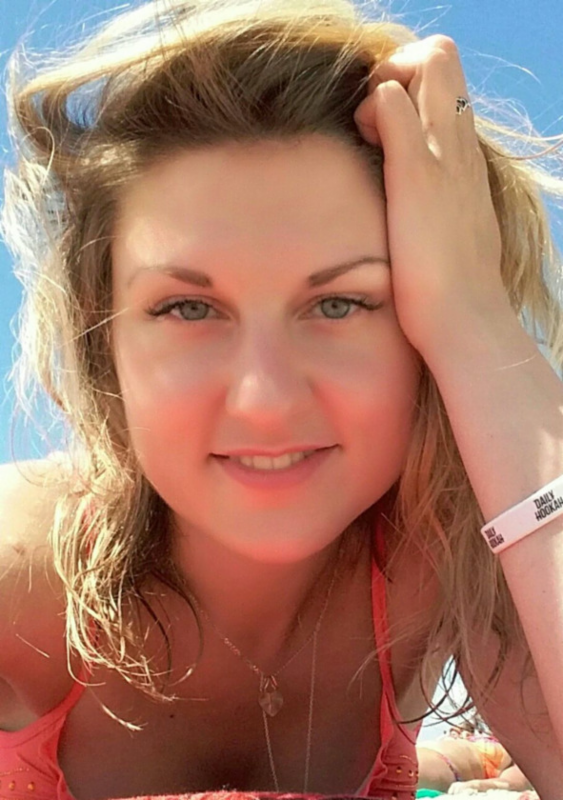

- Ольга ХОМИЧ-ЖУРАВЛЁВА

- Константин ЧИГАНОВ

- ПУБЛИЦИСТИКА

- АНОНСЫ КНИГ

Слово редактора

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,

Средь военных трофеев и мирных костров,

Жили книжные дети, не знавшие битв,

Изнывая от мелких своих катастроф.

Детям вечно досаден их возраст и быт,

И дрались мы до ссадин, до смертных обид,

Но одежды латали нам матери в срок,

Мы же книги глотали, пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

И сосало под ложечкой сладко от фраз.

И кружил наши головы запах борьбы,

Со страниц пожелтевших слетая на нас…Владимир Высоцкий

Дорогой читатель, ты держишь в руках очередной сборник произведений авторов народного молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард» города-курорта Анапа.

Молодые писатели, художники и музыканты проходят свой жизненный путь, наполняя его энергией осмысленного созидания и самовыражения, даря свои произведения окружающему миру и активно участвуя в творческом процессе. В том и ценность объединения, что писатель выходит из замкнутого круга своих буксующих мыслеформ и делится выстраданными произведениями с такими же, как и он, авторами, фонтанирующими идеями и сюжетами, авторами, которые и примут творчество, и поймут, и помогут усовершенствовать произведения.

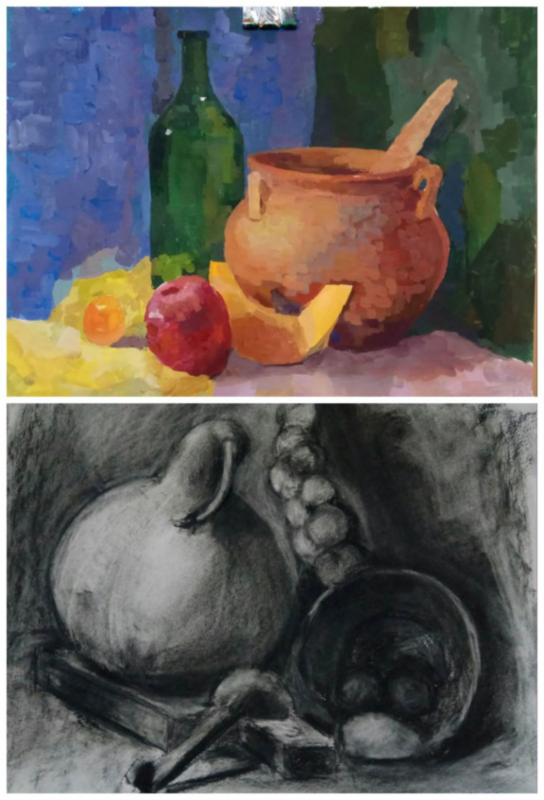

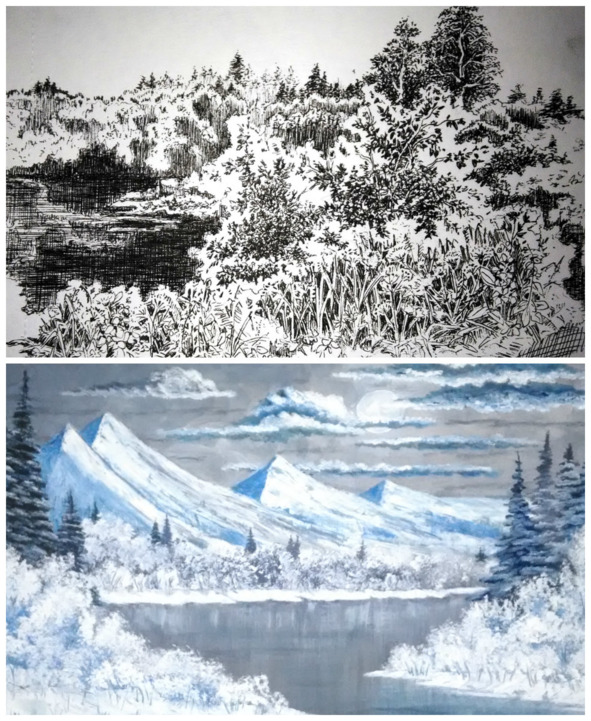

Практически всегда видно, как новый автор литобъединения после нескольких встреч с единомышленниками открывает для себя новые горизонты творчества, и происходит настоящий прорыв, рождаются глубокие стихи и проза, рисуются новые картины и создаются новые песни.

Минувшие два года со времени выпуска предыдущего сборника участники «Авангарда» прошли насыщенный творческий путь, активно участвуя в культурной жизни Анапы, выступая на всероссийских акциях и разных площадках города, популяризируя творчество молодых авторов курорта.

Писатели выступают в школах и библиотеках, в клубах и Домах культуры, в ВДЦ «Смена», проводят творческие вечера, театрализованные литературно-музыкальные постановки.

За прошедшие два года они выпустили несколько авторских книг, активно печатались и в различных российских литературных газетах, журналах и антологиях.

Литобъединение ставит перед собой самые важные цели — это качественная самореализация, рост писательского мастерства, работа над словом, участие в региональных и всероссийских литературных семинарах, которые проводит Союз писателей России.

Следствие непрерывной творческой работы — победы литераторов на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Писатели выступают и в роли членов жюри различных литературных и творческих конкурсов — городских, региональных и всероссийских. Очень важен для нас конкурс Центра творчества «Вдохновение», в котором участвуют школьники города и района — юные начинающие писатели. Именно здесь мы видим подрастающее поколение литераторов, наших будущих коллег, нашу смену. После каждого конкурса молодые литераторы вливаются в ряды «Авангарда».

Кульминация творческого процесса — признание наших авторов за пределами города, края и даже страны

Произведения Ирины Иваськовой печатались в известных литературных журналах «Наш современник» (Москва), «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Север» (Петрозаводск) и других.

Произведение Елены Сухановой вошло в двухтомник «Были 90-х» (Москва, АСТ).

Произведения Сергея Лёвина печатались в сборниках «Крым романтический» (Симферополь), «Это русское слово — Победа» (Краснодар), «Моторы» (Волгоград), «Рассказ-газета» (Тамбов, 2018), в журнале «Полярная звезда» (Якутск) и других.

Рассказы Ольги Хомич-Журавлёвой вошли в сборники «Писатели Кубани. 21 век» (Краснодар), «Это русское слово — Победа» (Краснодар), а книга «Галерея неудачников» стала серебряным победителем в Международном Берлинском конкурсе «Лучшая книга года — 2017».

Дорогой читатель, надеемся, что наши произведения не оставят тебя равнодушным и вызовут в твоей душе эмоции, а ощущение реальности станет более осязаемым.

С уважением,

Член Союза писателей России

Рукововдитель НМЛХО «Авангард»

Ольга Хомич Журавлёва

ГИМН «АВАНГАРДА»

У самого края российской земли,

Где горы и Чёрное море,

Создать «Авангард» мы отважно смогли,

С рутиной и серостью споря.

И дружно сплотились на передовой

Поэты, творцы, музыканты.

И крепнет союз, расширяется строй

Таких многогранных талантов.

Наш творческий путь в прозе, песнях, стихах,

Анапа, мы твой «Авангард»!

И русское слово восславим в веках —

Россия, мы твой «Авангард»!

Познание нам раскрывает сердца

Мы мир отражаем в твореньях.

И будем за правду стоять до конца,

На помощь призвав вдохновенье!

Мы чтим достижения прошлых творцов,

И сами теперь созидаем!

На площади, в клубах, на сценах дворцов

Искусство бессмертное дарим!

Наш творческий путь в прозе, песнях, стихах,

Анапа, мы твой «Авангард»!

И русское слово восславим в веках —

Россия, мы твой «Авангард»!

Ольга Хомич-Журавлёва

Василий Владимирович ДВОРЦОВ

Секретарь, член Правления Союза писателей России.

Член Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Беларуси

Василий Дворцов член жюри Всероссийских литературных премий, конкурсов и фестивалей, организатор и руководитель ежегодного Всероссийского Некрасовского семинара молодых литераторов. Президент Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Поэзия русского слова».

ТВОРЧЕСТВО КАЖДОГО ПИСАТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, НО СОСТОЯТЬСЯ ОН МОЖЕТ ТОЛЬКО В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ

В феврале 2018 года XV съезд писателей России решительным большинством избрал новым председателем Правления Союза 62-летнего прозаика и драматурга Николая Фёдоровича Иванова, офицера-журналиста, ветерана Афганской и Кавказской войн, до трагических событий ноября 1993 года — главного редактора журнала «Советский воин».

Эта смена лидера, прошедшая, к сожалению, на фоне публично вскрывшегося «конфликта поколений» 80-летних и 60-летних мастеров, означила начало принципиально нового этапа в жизни писательского сообщества. Прежде всего, был заявлены отказы от излишеств наследованной политизации при подтверждении незыблемости духовно-нравственных императивов, и возвращении приоритета творческого развития русской литературы на базе её классического наследия.

Февральский съезд, впрочем, так же, как и два предыдущих, продемонстрировал буквально поразившее наблюдателей и гостей единомыслие писателей России, казалось бы, разделённых её тысячекилометровыми расстояниями, в виденье и трактовке проблем современного литературного процесса и нацеленности на их преодоление. Эта вновь явленная способность организации с более чем 80 региональными отделениями — да к тому же объединяющей восемь с половиной тысяч самобытных талантов и уникально неповторимых индивидуальностей! — к волевой, решительной консолидации во имя едино воспринимаемой и принимаемой идеи, даёт право обновлённому руководству Союза на построение долговременной стратегии.

Так, важнейшей из стратегических разработок Союза писателей России определено системно-плановое преодоление сложившегося в последние годы разрыва писательских поколений. Осознавая критичность для литературного процесса — процесса национального самосознания — всё большего мировоззренческого расхождения «отцов и детей», уже обернувшегося для пишущей молодёжи снижением писательского профессионализма, потерей духа эпичности, повальным мелкотемьем в пошлой деэстетизации и дегуманизации, а встречно грозящего стареющему цеху мастеров неизбежным возрастным коллапсом, была начата разработка срочной и долгоперспективной деятельности. Ничего принципиально нового не предполагалось, предстояло восстановление традиции личной работы мэтров с начинающими — традиции, освещённой в русской литературе именами Ломоносова, Жуковского, Белинского, Некрасова… Анненского, Гумилёва… Кожинова, Проскурина, Лобанова…

Все мы понимаем, что, хотя творчество каждого писателя сугубо индивидуально, состояться, стать мастером писатель может только в литературной среде. Сегодня вершина организованности литературной среды — Союз писателей России.

И как замечательно, что опасность кризиса и необходимость его решительного преодоления равно и одномоментно осознали и «отцы», и «дети»: на Правление Союза писателей России вышла группа молодых поэтов, прозаиков и критиков с предложением создания подразделения, которое смогло бы объединить талантливую и нравственно здоровую литературную молодёжь целями профессионального и творческого роста, взаимопомощи в продвижении произведений к изданиям, с последующим вступлением достойных в члены СПР. Так появился Совет молодых литераторов Союза писателей России, первым шагом — нет, — первым деянием, первым актом которого стало проведение всероссийского совещания молодых писателей на базе Московского института культуры в Химках, где творческая молодёжь со всей России потрудилась плечо в плечо с ведущими прозаиками и поэтами. Подчёркиваю: совещание было организовано самими молодыми писателями! И прошло оно очень результативно: по рекомендациям наставников шесть человек были приняты в Союз и получили членские билеты прямо на съезде.

Семинары всероссийские и региональные, конкурсы, фестивали, литобъединения — а, главное, новые и новые имена в Воронеже и Якутске, Санкт-Петербурге и Анапе, Ульяновске и Челябинске, Самаре и Оренбурге. За кратчайшее время Совет молодых стал общепризнанным центром притяжения, световым фокусом лучших поэтических и прозаических начал — об уровне таланта и мастеровитости собираемых Советом молодых писателей вы можете составить личное мнение, ознакомившись с данным альманахом. Читайте: это наши новые имена через наши вечные темы. Читайте, знакомьтесь, запоминайте — это наши! При всех вкусовых разномнениях оптимистическое виденье перспектив нашей литературы обещаю!

Думаю, что созданный Союзом писателей России Совет молодых литераторов может и должен послужить примером для иных творческих союзов, для научного и технического сообществ, для ревнителей состояния отечественной медицины, педагогики и иных отраслей социального круга, послужить примером конструктивного преодоления не просто «старения» интеллектуальных национальных институтов, но, главное, поступательного, без взрывов и провалов, построения общенационального творческого будущего.

Светлана Николаевна МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО

Секретарь, член Правления Союза писателей России

Член Высшего творческого совета Союза писателей России и Белоруссии

Председатель правления Краснодарского регионального отделения Союза писателей России

Главный редактор газеты «Кубанский писатель»

Светлана Николаевна — секретарь Союза писателей России по Южному и Северо-Кавказскому Федеральным округам, заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат литературных премий, кавалер Золотого ордена «Служение искусству», участница Всемирных Русских Народных Соборов, а так же пленумов, выездных секретариатов Союза писателей России.

ГЛАШАТАИ ВЕЛИКИХ ИСТИН

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо своё, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Николай Гумилёв

В 2017 году наша страна отметила 100-летие Октябрьской революции. Некогда Иван Бунин заметил, что все процессы в России начинаются в литературе и потом уже реализуются в жизни. А Сергей Есенин вывел формулу: «Большое видится на расстоянии». Так что столетие революции даёт возможность проверить подтверждение этих слов. Литература, как процесс национального самосознания, создаёт интеллектуальную атмосферу общественного мнения, в которой кристаллизуются идеи, поднимающие массы для исторических свершений. И возникший ещё в середине девятнадцатого века критический реализм, подвергший тотальной переоценке патриархальные ценности феодальной России, во многом подготовил революционные события начала века двадцатого. А далее «Буревестник» Горького, «IV интернационал» Маяковского и «Победители» Багрицкого зажигали подготовленную протестную молодёжь восторгом разрушения «старого мира», пьянили правотой любых жертв ради «светлого будущего».

Да, можно смело утверждать, что литература — это менее всего изысканно-утончённое искусство для услаждения изощрённого слуха эстетов, что литература — поле невидимой войны, не затихающей ни на минуту. Ибо она главное средство управления массами, главное средство влияния на общество. И потому она всегда под контролем властителей мира. Ведь это управление и влияние, в отличие от журналистики, не ярко кратковременно, а глубинно основательно и имеет весьма долгосрочную перспективу. Именно поэтому многими даже не замечается.

В этом ракурсе трудно переоценить значение книг наших кубанских писателей, занявших достойное место в среде общероссийской художественной литературы XX — XXI века. Через все политические и социальные изменения наши писатели пронесли незыблемые нравственные опоры. Воспевая подвиги созидателей и защитников России, они находили самые чистые и сердечные слова, передающие тончайшие нюансы чувств и глубину мыслей своих героев. В двадцатом веке социалистический реализм, при определённом отжиме идеологических догм, ставивший себе целью описание идеального гражданина, породил настоящие шедевры.

К сожалению, ушедший социалистический реализм не нашёл достойного преемника в новом времени. И не потому, что писатели отказались от идеалов (мои коллеги и в XXI веке не осквернили алтарь русской словесности матерными словами и восхвалениями разврата), а потому, что искусственно ограниченные коррупционной системой распространения мизерные тиражи книг уступили своё влияние на нацию видеоряду. При этом киноэкраны заполоняют западные фильмы, ТВ — западные шоу, так что теперь и наши «мастера» штампуют мыльные оперы, уголовные фильмы и фэнтези-хорроры почти как иностранцы. И вот герои нового времени — …в лучшем случае наёмники-футболисты в окружении тысячных толп поклонников с пустыми, как у зомби, глазами.

«Все процессы в России начинаются в литературе, а потом уже реализуются в жизни». Продолжатели Джорджа О́руэлла, который так демонизировал СССР, программируют наше будущее. Но СССР больше нет на карте. А Старший Брат никуда не делся. Всё как-то очень точно получается по литературным текстам из романов «У чёрных рыцарей» Юрия Дольд-Михайлика, «Вечный зов» Анатолия Иванова и «Экспансия-1» Юлиана Семёнова, сложившимся во вроде несуществующий, но при этом весьма чётко реализуемый «План Даллеса»: «Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отчуждим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, пресса — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности».

Так почему же эта «фальшивка» осуществляется на наших глазах? Заниженная лексика, отсутствующая мораль — на книжных прилавках великая русская литература старательно вымещается развлекательным чтивом, лишённым этики и эстетики. И это чтиво программирует наше будущее.

Однако давимый, блокируемый литературным рынком литературный процесс не пресекается. Не влияющая на массового читателя, настоящая литература продолжает влиять на читателя взыскательного.

С этих позиций я предлагаю взглянуть на 70-летний юбилей краевой писательской организации, также совпавший с 2017 годом, и произведения, созданные нашими прозаиками и поэтами: Анатолием Знаменским, Виктором Лихоносовым, Григорием Федосеевым, Иваном Вараввой, Виталием Бакалдиным, Николаем Красновым, Кронидом Обойщиковым, Вадимой Неподобой. Своим творчеством они утвердили и продолжают утверждать: назначение литературы — созидание в человеке человека! Литература — не разрушение, а именно созидание и программирование высокого и светлого в современной и будущей жизни. Нельзя забывать, что любой писатель — идеолог. Порождённые им мысли становятся частью мира и оказывают громадное влияние на всех нас.

Поэтому давайте помнить о завещанном нам нашими предшественниками. Н. А. Некрасов: «Литература не должна ни на шаг отступать от своей цели: возвысить общество до своего идеала — идеала добра, света и истины». Аполлон Майков: «На нас, писателях, лежит великий долг — увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, который ощутителен всякому». Аполлон Григорьев: «Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох — организмов во времени, и народов — организмов в пространстве».

Андрей ТИМОФЕЕВ

Секретарь, член Правления Союза писателей России

Председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России

Андрей Тимофеев — один из наиболее заметных писателей поколения, дебютировавшего в последние годы. С 2002 по 2008 гг. учился в Московском физико-техническом институте, но учёным-физиком не стал. Во время учёбы мечтал заниматься творчеством, стараясь выкроить время, чтобы писать Он окончил Литературный институт в семинаре М. П. Лобанова; публиковался во многих журналах, в том числе «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Роман газета»; лауреат премии им. Гончарова 2013 года и премии «В поисках правды и справедливости» 2015 года. В течение нескольких лет ведёт рубрику «Дневник читателя» на сайте Союза писателей России.

У МОРЯ

Молодая пара, приехавшая в Крым в свадебное путешествие, ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где должна была провести две недели. Молодожёны были знакомы всего полгода и ещё не успели привыкнуть ни друг к другу, ни к своему новому неожиданному состоянию, и потому каждое ласковое прикосновение значило для них слишком много. В ясном накалённом воздухе, как на яркой фотографии, виднелись и громоздкое здание вокзала, и непривычные разлапистые южные деревья.

Оля была в особенном восторженном настроении все последние дни. Ей казалось, что теперь, после свадьбы, жизнь станет совсем другой, ей представлялось что-то возвышенное, но твёрдое и важное одновременно.

Маленькие дети умиляли её, и при виде каждого она начинала теребить Максима, будто сама была ребёнком. Ей нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьёзный, постепенно проникался её радостью, а сегодня утром сам указал ей на детскую коляску и, смягчая свой колючий голос, как-то тихо и нежно произнёс: «Смотри, девочка».

Они стояли на остановке, немного поодаль друг от друга, потому что сильно пекло, и не хотелось чувствовать жар другого тела. Оля устала. Целый день они ходили по Севастополю. Максим заранее продумал для них маршрут, так что они смогли осмотреть все главные достопримечательности, и она была благодарна ему за это. Приятно было, что теперь именно он должен продумывать и решать, куда им идти и что делать. Но всё-таки ей уже хотелось скорее сесть в маршрутку, чтобы немного побыть одной, углубиться в свои переживания и до конца разобраться в них.

В маршрутке пахло бензином. Оля наклонила голову к стеклу и чувствовала его нервное дрожание. Максим сидел рядом и иногда поглядывал на неё, будто желая убедиться, что его жена здесь, с ним. Люди вокруг, наклоняя голову, терпели жару. А на задних сиденьях трое молодых кавказцев громко и безобразно матерились пьяными голосами.

Оле было неуютно из-за них, как будто лёгкое беспокойство не давало погрузиться в свои мысли целиком, но постепенно мечтательная дремота охватила её. Разве имело значение, что делается во внешнем мире, когда внутри было так спокойно и хорошо. Оля представляла, как наступит вечер, и они пойдут на пляж, и как она войдёт в ясное тёплое море, ощущая его незыблемую мягкость.

Вдруг кто-то задел её руку, Оля вздрогнула.

— Ведите себя прилично, — услышала она чей-то надрывный голос и удивилась тому, что Максим поднялся с места, и тому, как дрожат его губы. Один из кавказцев дохнул из-за сиденья кислой спиртовой волной. — Хватит материться в присутствии моей жены, — с ненавистью закричал на него Максим.

Оля с удивлением смотрела на него, она никогда ещё не слышала, чтобы он так кричал, и только сильнее вжалась в кресло. Кто-то из мужчин вступился за Максима, спереди заголосила пожилая женщина. Но Оля различала только странный чужой голос мужа. Наконец, водитель остановился и пригрозил, что дальше не поедет. Кавказцы затихли, и только изредка раздавался их сиплый гортанный шёпот. Как-то сразу оборвалось всё, слышно было только, как, заводясь, фыркает, выплёвывает газ маршрутка.

Максим уселся рядом и, довольно обнимая Олю, сказал:

— Надо учить таких хорошим манерам.

От его прикосновения стало жарко. Оля отвернулась. Ей казалось, что она задыхается. Казалось, её нарочно заперли в этом душном пространстве, и теперь никогда в жизни ей уже не выбраться на свободу. Она подумала, что совсем не знает своего мужа, и от этого ей стало тоскливо, будто она заглянула в глубокий колодец.

Медленно, тяжело двигалось время, и постепенно она впала в долгое бессмысленное оцепенение. В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка остановилась на обочине дороги рядом с пляжем. Максим торопился, потому что дотемна нужно было ещё успеть найти подходящую комнату, но Оля не слышала его. У неё в ушах звенело, будто воздух вокруг дрожал, как оконное стекло.

Они двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду виднелись пёстрые зонты, шезлонги, люди, беззаботно развалившиеся на берегу. Пахло шашлыком и гарью. И тогда Оле стало жутко от того, что она находится в каком-то неизвестном городе, за сотни километров от дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоянии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг представилась ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее море.

Марк АВДЮГИН

Родился в июне 2003 годау, во Владивостоке. В 2 года переехал в город-курорт Анапу, где и живу до сих пор. Сейчас мне 15 лет. Я очень люблю сладкое, баскетбол и интересные истории.

ОТКРОЙ ГЛАЗА

1 место в номинации «Фентези». Городской литературный конкурс «Вдохновение»

Часто ли вы просыпаетесь ночью в холодном поту и чувствуете чужое присутствие? Взгляд в панике мечется из угла в угол, но из-за кромешной тьмы не видно ничего, кроме зловещих фигур. Всё ваше естество кричит, что здесь кто-то есть, а воображение создаёт страшные образы, пугая ещё больше. Вы забираетесь под одеяло, думая, что это защитит вас. И вслушиваетесь… Каждый шорох, каждый скрип, каждый звук воображение принимает за появление демона. Любое движение или вздох, даже самый тихий, может выдать вас, и тогда ночной гость сорвёт одеяло и тут же перережет глотку своими острыми, как лезвие ножа, когтями.

Это была обычная ночь. Я вскочил от ужаса: очередной кошмар, мешающий спать уже несколько дней. Сейчас остатки сна как рукой сняло, и я решил сходить в ванную. Есть у меня привычка — во время таких ночных походов не открывать глаза. Свет не включишь, ибо родители проснутся и дадут по голове. А в темноте ничего не видно, хоть глаз выколи. Потому и глаза закрыты. Раньше я часто ударялся головой о стены, не попадая в дверной проем, или же просто спотыкался. Теперь все движения были на уровне рефлексов, я без труда ориентировался в пространстве. Ванная находилась напротив моей комнаты, поэтому путь туда не занимал много времени. Полторы минуты спустя я отправился обратно. Но так и застыл на пороге: что-то мешало войти. Внутренний голос бил тревогу и говорил: «Что-то здесь не так! Там кто-то есть!» Я прижался к стене и вслушался, но никаких необычных звуков не заметил. По коже пробежали мурашки. Из помещения словно тянуло холодом, хотя окна я оставил закрытыми. Потоптавшись на месте, я всё-таки решился зайти. И тут же проснулся животный страх, меня накрыла волна паники. В ужасе я прыгнул на кровать и закутался в одеяло. Страх набросил свои цепи на тело, сковал движения.

Я лежал и дрожал от ужаса. А потом услышал:

— Страшно? — нечеловеческий голос, больше похожий на вой, эхом пронёсся в голове. — Открой глаза и всё пройдет.

Крик застрял в горле, я не мог произнести ни слова.

— Ну что же, будем ждать? — Оно противно захихикало.

«Что это такое?! Что мне делать?! Как спастись?» Сотни мыслей мчались в голове. Может, это сон? Да, точно! Сон! Мне всё снится! Скоро я проснусь, и всё будет по-старому. Это лишь cон, лишь сон, лишь… Холодный ветерок пробежал по шее. Кажется, Оно склонило голову и теперь дышало мне в затылок.

— Ты можешь открыть глазки для меня? — неожиданно тональность изменилась, вместо утробного рёва я услышал нежный женский голос. — Пожалуйста, открой глаза.

Моё тело била крупная дрожь, слёзы текли по лицу. Из-за них подушка сделалась неприятно мокрой.

— Открой глаза, открой глаза, открой глаза, — повторяло Оно снова и снова. С каждым новым словом голос становился всё грубее и злее, пока опять не стал прежним.

— Быстро открыл глаза, пока я их не вырвал! — одним движением Оно сорвало одеяло, оцарапало мою руку когтями. Я вскрикнул. Чудовище взревело, словно ей отрезало конечность.

— Я тебя достану, — пообещало Оно и клацнуло зубами.

***

За эту ночь я два раза едва не открыл глаза. В первый раз монстр скопировал голос моей матери.

— Милый, — сказала она, — ты не спишь?

Я вскочил с кровати:

— Мама!

— Что случилось, дорогой? Успокойся, всё будет хорошо.

Она обняла меня, и сердце тут же ушло в пятки. Знакомый мне, теперь уже обжигающий холод дыхания… Дыхания чудовища…

Я отпрыгнул в сторону и больно ударился головой о полку. Не обращая внимания, залез под стол, забился в угол.

— Это не может продолжаться вечно, — страшный вой вернулся. — Рано или поздно ты откроешь глаза.

Склонив голову, я обнял колени руками и лишь сильнее сомкнул веки.

Во второй раз я услышал крик из спальни родителей. Мать кричала про пожар, а отец орал от боли. Испугавшись, я выскочил из укрытия. Тут же подбежала мама и схватила мою руку.

— Быстрее, вставай! Бежим!

В комнате стоял запах гари. Я чувствовал жар, исходящий отовсюду. Воображение рисовало страшную картину: вокруг нас пылает огонь, отрезая пути отступления, мать просит меня уйти, а я вырываюсь у неё из рук. Слёзы текли по щекам, но я стоял на месте.

Из другой комнаты отец позвал нас за собой.

— Это иллюзия, верно? — спросил я, но ответом была тишина. Через несколько мгновений мама начала истошно орать. На ватных ногах, под крики родителей я лёг на кровать. Они звали меня, молили спасти их. Но я игнорировал все просьбы. Что бы ни случилось, я не поддамся. Нужно продержаться до утра….

Следующие три иллюзии не произвели на меня большого впечатления. Сейчас мне было всё равно. Это всё ложь.

Казалось, что прошло несколько дней, так медленно тянулось время. Демон не оставил попыток убить меня. Страх прошёл, осталось только безразличие. Пока глаза закрыты, Оно не нападёт.

Как-то я спросил:

— Что будет, когда я открою глаза?

Раздался стук — Оно спрыгнуло со стола на пол.

— Поиграем, — снова противное хихиканье, — в гляделки!

— А если не открою?

— Тогда я расстроюсь. И умру от голода. Но ты же этого не хочешь, правда?

— Что случится, если придут родители? На мой крик, например?

— А ты глупее, чем кажешься, мальчишка, — Оно усмехнулось. — А раньше они почему не пришли, как считаешь? Эта комната — эдакий карман в другой реальности. Зови кого хочешь, никто не придёт… До утра. Солнечные лучи, знаешь ли, негативно отражаются на моём здоровье. Значит, теория подтвердилась. Нужно дождаться утра.

— Почему я? Из всех людей на Земле ты выбрало именно меня. Почему?

Оно задумчиво постучало когтями по подоконнику:

— Ты был ближе всех. Наверно, тебе просто не повезло.

Я отвернулся к стене, дав понять, что разговор окончен. А монстр вновь принялся устраивать ловушки, менять голоса, создавать фантомов…

***

Солнечные лучи, пробившиеся через занавеску, жгли кожу. Я потянулся, встал с кровати. И тут же лёг обратно. Едва не открыл глаза! Но сейчас светит солнце. Неужели я справился?! Или это очередной обман? Прежде Оно не создавало солнечных лучей.

Я вслушался: рёва и хихиканья чудовища не было слышно. Не ощущалось и его дыхания, пробирающего до костей. Дверь в спальню родителей открылась, и я услышал шаркающую походку отца. Шаги приближались, но шёл он не ко мне. Хлопнула дверь в ванную. Радости не было конца. Я всё-таки выжил после кошмарной ночи. Потирая глаза кулаками, я начал считать до трёх:

— Один… Два… Три!

Я открыл глаза. Комната была пуста. Только сейчас заметил, как сильно пересохло в горле. Опираясь о стену, я пошёл на кухню попить воды.

***

Мальчишка ушёл в другую комнату. Некоторое время ничего не происходило, затем раздался короткий смешок. Луна за окном осветила комнату. Тень от кровати заметно увеличилась и потянулась вслед за юношей.

ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ

На мгновение яркая вспышка ослепила меня. А потом я оказался здесь — в голове неизвестного мне толстяка. Даже забавно. Меньше всего я хотел бы оказаться в этом месте. Но такова моя участь — истреблять чужих демонов. Работа выматывающая и, бесспорно, опасная для жизни. Но чего только не сделаешь за деньги, без которых не прожить в реальном мире. Я положил руку на ятаган и неспешно пошёл вперед. Мужчина говорил, что кроме «лишних килограммов» ничем не страдает. Знаю я таких людей. На самом деле в их «шкафу» далеко не один демон. Лень, страх, обжорство, похоть… У каждого человека свои монстры. И они далеко не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Словно идя через болото, я высматривал демона обжорства. Не заметить его трудно, но я должен быть осторожен, ведь он может быть не один. Каждый шаг давался с трудом, ноги будто тянуло вниз. Где-то на дне, словно торф, покоятся воспоминания толстяка. Давно забытые, утерянные вследствие болезней… Я же нахожусь на поверхности, где плавают мысли мужчины, обрывки фраз или недавно пережитые моменты. Тут нужно быть осторожным: засмотришься на какую-нибудь картину из жизни, а тебя в этот момент затянет вниз. А из «донных» воспоминаний выкарабкаться невозможно.

Вскоре под моими ногами образовалась более-менее твёрдая поверхность, ноги перестали утопать под моим весом. Почва болталась туда-сюда, словно желе или плохо натянутый канат, отчего приходилось балансировать, вскинув руки. Вдали я увидел что-то, похожее на холм. Но вскоре стало ясно, что это не холм, а большое тело.

— Вот я тебя и нашёл, — пробурчал я, с трудом переставляя ноги, — далеко же ты забрался, скотина.

Сбоку показались толстые руки с пухлыми пальцами-сосисками. Жирный живот со множеством складок блестел на свету. Ноги у существа, похожие на два брёвнышка, не могли поднять грузное тело. Но это нисколько не мешало монстру. Демоны обжорства перекатываются с места на место, отталкиваясь от земли. И очень быстро, надо заметить. Не проявив лишний раз должную сноровку, рискуешь быть расплющенным. Демона это не огорчит, и вскоре ты пополнишь его рацион. Великан был во многом похож на человека, в котором поселился. Я остановился в паре десятков метров от чудовища, которое ещё не заметило меня, и увидел, как демон запустил руку в болото с воспоминаниями и, зачерпнув своей «лопатой» воду, стал пить.

— Я стал многое забывать, хотя раньше память была отличная, — вспомнились мне слова мужчины. Демоны обжорства питаются воспоминаниями своих носителей, поэтому к лишнему весу, одышке и постоянному голоду добавляется склероз.

Я достал ятаган из ножен, наложил на себя заклинание защиты и громко свистнул. Монстр лениво перевернулся, и по моей коже пробежал озноб. Демон улыбался, из его рта текла кровь. Я молниеносно бросился на него. Демон захохотал и попытался схватить меня. Толстые пальцы едва не сомкнулись на моей шее, но я резко отпрыгнул в сторону и уколол его лезвием в бок. Из пореза полилась чёрная жижа. Монстр лишь хрюкнул и оттолкнулся руками от земли, намереваясь раздавить мое тело.

Я сделал кувырок в сторону, увеличивая расстояние между нами. Он проскочил мимо, и я ещё раз всадил клинок в чудовище, которое недовольно замычало. Чёрные капли брызнули во все стороны, заляпав мой плащ. Демон, недоумевая, остановился, повернулся и снова попытался схватить меня, за что тут же лишился трех пальцев. Рассвирепев, он обрушил на меня тяжёлый удар, мгновенно выбивший весь воздух из моих лёгких. В глазах потемнело, а моё тело, болтаясь как тряпичная кукла, отлетело назад. Я пытался вдохнуть, беззвучно открывая рот, словно рыба, выброшенная на сушу. Краем глаза я увидел, что монстр приготовился к прыжку.

Неужели это конец?

Екатерина ГОДОВЫХ

Разгильдяйски веду себя в жёстко регламентированной системе, трудности с ориентацией с таких условиях. Со всем теплом, что живёт во мне обращаюсь к семье и друзьям, ими судьба одарила меня более чем щедро. К искусству же считаю нужно подходить с самоотдачей, если не готов своё эго подвинуть, что бы научиться, нечего и начинать.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

2 место в номинации «Малая проза». Всероссийский литературный фестиваль конкурс «Поэзия русского слова»

В этот високосный год у Иванны всё было не слава Богу: мать умерла, муж ушел к лучшей подруге. И только растущий живот не давал будущей маме совсем упасть духом. Ближе к вечеру тринадцатого числа она разрешилась мальчиком. Спустя 6 часов после родов Иванна стояла у окна и вглядывалась в холод и ночь улицы. Тусклый жёлтый фонарь освещал огромный плакат Богоматери с младенцем. Щека к щеке прижимает мать родное дитя, а оно тянет к ней маленькие ручки. Недоступное после стольких мук счастье.

В палате мирно посапывали матушки с младенцами, около кровати Иванны бювета не было.

Раз за разом, прокручивая в голове моменты родов, силилась вспомнить каждую деталь, но мысли путались. Вот падает и разбивается аппарат КТГ в предродовой. Как они буду слушать сердечко? Малыш заплакал сразу, врачи сказали, что здоров, но куда-то понесли.

— Куда вы его относите? Куда вы его понесли? — всё переспрашивала.

— Да кровь сдавать! Три раза уже сказали. Глухая, что ли? — переходя на крик, раздражался персонал.

И Иванна перестала спрашивать, она всегда прекращала и отступалась, когда на неё кричали. Кто-то подсовывает ей бумагу на подпись — оказалось, согласие на прививки. «Зачем сейчас?» — только и успела она подумать, с трудом разжимая ладонь и отрывая её от поручней. Глаза всё ещё бегали, и Иванна отметила, что почему-то по часовой стрелке.

Из соседнего зала послышался рык, а за ним детский плач — Юля отрожалась. Понятно теперь, почему окситоцин поставили всем в одно время. Ещё удивлялась, как это утром девочки одна за другой за двадцать минут.

Спустя два часа две роженицы и один бювет поднимались на этаж выше. Акушерка объясняет:

— Он слаб, сосательный рефлекс слабый, а ты отдохни, выспись, силы ещё понадобятся.

Надо поспать, акушерка сказала, надо поспать! Иванна пошла в свою палату. Сетка на кровати скрипнула и провалилась чуть не до земли, простыня съехала, обнажив холодный дерматиновый матрац. Прижав голову к крашенной эмалевой краской стене, она боялась закрывать глаза. Сон не шёл.

— Не хочу видеть темень и пустоту, мне нужен хотя бы какой-то источник света.

Душ, надо сходить в душ, обязательно полегчает. С лестничных пролётов адски сквозило, подошвы, казалось, примёрзнут к стальным поддонам душевой, горячие струи из куцей пластиковой лейки не согревали, швы сковывали движения, и тело плохо слушалось.

Вернувшись в палату, Иванна опять скрипнула кроватью, колючее больничное одеяло никак не хотело греть. Уставившись на полосу света в коридоре, уговаривала себя: «Ну и что, я тоже маленькая родилась». «Господи, такой курёнок была!» — сокрушалась когда-то её мать.

Опять смотрела на мобильник: сколько ещё осталось до утра? Часы показывали только час ночи.

Мигрень усиливалась, невыкричанными стонами застряла в горле, распирала голову, выдавливая глаза. Сил находиться в таком состоянии не было, и Иванна решилась дойти до детского отделения.

— Ну чо ты пришла опять? Спит он, завтра принесут, — недовольно шипела разбуженная дежурная.

— Во сколько?

— В обход и принесут.

В обход, поставила себе цель Иванна, надо обхода дождаться.

Почему они все спят? Ей казалось, что все в больнице должны сейчас замереть в позе Богоматери с огромной иконы. А во сколько обход? Сколько ждать? Иванна поняла, что не спросила. Идти будить её снова? Замерла у окна. Опять будут ругаться. Встречая рассвет, подумала: «Ну, вот и сутки прошли, как я начала рожать».

Когда просветлело и деревья из тёмных очертаний прояснились красками, стало понятно, что магнолии, на которые так любовалась вчерашним утром в перерывах между схватками, почернели от мороза.

С наступлением утра Ивана закрыла глаза.

— Так, встали! Подъём, четырнадцатая! Обход!

Господи, как проспала? Уснула, ну ничего, сейчас я отдохнула, мне же сейчас силы понадобятся, да? Побитой собакой смотрела девушка на вошедший медперсонал.

— Откинули одеяла! — скомандовала бойкая женщина в белом.

— А когда мне принесут ребёнка?

— Не знаю, я за детьми не смотрю.

— Но мне обещали.

— Кто обещал, у тех и спрашивай, на обработку швов придёшь.

И опять одна. В палате начали ворчать и просыпаться. Иванна только озиралась. В детское отделение идти было страшно, а вдруг его уже там нет? А вдруг они мне ничего не говорят не просто так? Иванна, как могла, откладывала вынесение приговора. От своих волнений она была выдернута сумасшедшими криками из коридора.

— Мама! Мама! Мамочка! Забери меня отсюда! Он не ест, он всё время спит! Я не могу его разбудить! Я не знаю, что мне делать! Мамочка, забери! Они ничего мне не говорят! Мама, забери! — металась вдоль стены ещё одна неприкаянная душа.

И тут Иванна не выдержала и расплакалась, не из-за себя, конечно, из-за девушки, её жалко. А она-то сильная, она, конечно, так бы не плакала, ей же уже не двадцать.

Топот нескольких пар ног застучал по коридору. Через 10 минут ребёнок был разбужен и накормлен.

— А звонить никому не надо! Смотри-ка, сразу звонить! — всё так же бойко говорила женщина в белом.

Мимоходом заглянув в 14-ую, выкрикнула:

— Так, коханки помыли и ко мне!

— Какая она прикольная, — умилялась соседка Иванны по палате.

Пришёл детский обход.

— А мой где, когда забрать? — засуетилась в надежде молодая мать.

— Как врач скажет.

— А она когда будет?

— Как сможет, так придёт!

Пока малышам проводили осмотр, Иванна поплелась на обработку, где бойкая медсестра заключила:

— Будешь сношаться, будешь квакать!

Ковыляя обратно, Иванна с трудом держала свинцовые веки открытыми, немилосердно жгло в паху, затылок гнулся к земле, словно под тяжестью гири. Коридор кишел такими же хромыми-косыми, держащимися одной рукой за живот, другой за стену, роженицами. Навстречу шустро ковыляла Юля.

— Ты чо такая?

Иванна смотрела на неё и не могла произнести ни звука. При таком количестве людей рядом не оказалось ни одного близкого человека, ей некого было звать на помощь.

— У тебя что, послеродовая? Не спала, что ли? А у меня, представляешь, восемь внутренних. Ты в детское? — указывая в сторону отделения, Иванна кивнула и решилась идти к заветной двери.

Глубокий вдох, задержка дыхания, как учила вчера акушерка.

— Я пришла за сыном! — выпалила молодая мать.

От группы чаёвничающих оторвалась одна из работниц и вышла, остальные вперились взглядами в Иванну: мол, чего смотришь?

Из двери выкатили бювет, где мирно спал запелёнатый малыш.

— Он иногда срыгивает, но, я думаю, вас это не испугает.

Везя сыночка в палату, она смогла поднять распухшее лицо и видела уже не натруженные скрюченные тела, а улыбающиеся светлые лица.

Присаживаясь на скрипучую кровать, Иванна подумала, что родила она только что, и прижала руку сына к своей щеке.

— Теперь, малыш, мне ничего не страшно.

Павел ДЕВОЛЬД

Родился в 2001 году в Костроме. Прожил там недолго, но успел запомнить, что такое настоящие холода и сугробы. С детства любил не столько литературу, сколько истории: сначала это были русские народные сказки, затем мифы и легенды разных народов, больше всего греков и скандинавов, а после — более или менее серьёзная литература. Сколько себя помню, любил фантазировать, был любознательным и задавал много вопросов, даже очень, из-за чего получил от папы не одну энциклопедию и еще больше интересных историй. Стать писателем хотел давно и всегда восхищался этими полумифическими людьми. Подтолкнул же меня в мир собственных идей и историй замечательный автор Рик Риордан со своим «Перси Джексоном», а вдохновение черпаю у непревзойдённого мастера Дж. Р. Р. Толкиена. Серьёзно писать стал не так давно, в одно время с приходом в «Авангард» — пожалуй, один из лучших моментов в моей жизни. Умею ещё не так много, но стремлюсь к совершенству. Верю в то, что писатель способен изменить мир к лучшему, и хотел бы этого.

ПЕШКИ

3 место в номинации «Малая проза» Краевой литературный конкурс «Кубани слово золотое»

Поднималось алое солнце, освещая своим ликом поле. Поле, полное печали и страданья, место, полное оборвавшихся судеб и надежд. Целых четыре дня длилось здесь сражение, жестокое и кровопролитное. Всё вокруг усеяно мёртвыми телами и залито кровью, усыпано искорёженным оружием и обломками доспехов. Словом, картина походила на рабочий стол мясника.

И среди этой кучи трупов в предсмертных муках и грязи лежали два измождённых битвой воина, истекающие кровью, и было лишь вопросом времени, когда последние крупицы их жизненных сил выпадут из песочных часов без дна — песочных часов судьбы.

Доблестные рыцари знакомы друг с другом не были, так как сражались по разные стороны конфликта и в бою волей случая не встречались. Одного из них звали Ричардом по прозвищу Дубовал, а второго Герольдом — увы, прозвища своего он не успел заслужить. Первый был знатного рода и потому зачислен в рыцари своего герцогства. Доспехи его прочные, но тяжёлые (что и послужило причиной его поражения), на груди красовался герб, говорящий о принадлежности воина ко двору Вильяма, названного «Волчьим клыком». На гербе, как нетрудно догадаться, изображался волк, воющий на луну. Щит, который лежал рядом с беднягой, увенчивал тот же герб, но расколотый надвое, как и сам щит.

Во втором же юноше не было ничего примечательного: он служил обыкновенным солдатом в обычной броне, поверх которой надевалась льняная ткань с гербом его господина — герцога Роберта. В качестве герба — нарисован коронованный лев, стоящий на задних лапах. Оружие Герольда потерялось в пылу битвы, а шлема он не имел, так что можно было увидеть его юное лицо, выражающее страшные муки. Парню не исполнилось и шестнадцати.

В мгновения, когда конец был так близко, они думали о том, как прожили годы, отведённые им этим миром. Ричард вспоминал жену свою Элизу и троих детей. Пред ликом смерти сожалел он, что не посадит меньшого сына на коня, не научит старшего искусству держать оружие, а единственная его дочь пойдёт под венец без его благословения.

С неимоверным усилием рыцарь стянул с себя шлем. Стало возможным увидеть лицо человека в возрасте. Шел его тридцатый год от роду, хотя ему можно было дать и лишний десяток, глядя в лицо, полное печали. В лице выражалась такая душевная боль, что сама смерть отступила, дав ему лишние полчаса времени. И, хотя мысли его наполнены грустью, Дубовал считал, что пал не зря, ведь отстаивал он честь герцога своего, оскорблённого подлым Робертом. Рыцарь надеялся, что жертва его помогла свершиться правосудию и мерзавца уже обезглавили, — так сильна была верность Ричарда своему господину.

Герольд же не думал о прекрасной жене или прелестных детях, так как ни то, ни другое не успело прийти в его жизнь. Он думал о прекрасной Марии, бывшей его дамой сердца. Ему стало горько, что он больше никогда не прикоснется к её прекрасным огненным волосам, не услышит звонкого, как ручеёк, голоса и не заглянет в необъятные, как все видимые и невидимые просторы, глаза. Бедная девушка не переживет смерти юноши, пускай он и не знал этого.

А ещё парень вспомнил о родителях, и сердце его сжалось до размера горошины. Кто теперь вспашет им поле и поможет собрать урожай? Кто будет ухаживать за стариками? Ведь он являлся единственным сыном в небогатой фермерской семье, едва справлявшейся в эти тяжёлые времена. Но вера в то, что Вильям ответил за свои грубые слова в адрес его светлого господина Роберта «Львиное сердце», давала юноше гордую мысль, что жертва его не напрасна.

А что же случилось с господами доблестных воинов, спросите вы. После столь длительной, жестокой и кровопролитной битвы старые друзья порешили, что погорячились, выпив на балу слишком много вина и объявив друг другу войну из-за пьяных оскорблений. После чего пожали один другому руку, смахнув «пешек» со стола.

ПЯТНИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

3 место в номинации «Малая проза. Открытие» Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова»

— Молодой человек, не подскажете, какое сейчас число и день? — спросила милая старушка в красном платке, когда я проходил мимо.

— Да, конечно, сейчас, — я заглянул в телефон, чтобы сказать точно. — Сегодня понедельник, шестое число.

— Спасибо большое! — искренне поблагодарила она.

— Не за что, — ответил я и пошёл дальше домой, неся на спине школьный портфель.

От небольшого доброго поступка было бы куда приятнее, если бы я не знал, что, как только мимо будет проходить другой человек, Серафима Петровна непременно задаст ему тот же вопрос.

«Интересно, почему она каждый день вот так сидит рядом со своей калиткой и спрашивает про число и день? И почему она спрашивает это у всех? Может, у неё очень плохая память или она просто слегка спятила на старости лет? Не думаю, что когда-нибудь узнаю об этом».

Прошла ещё одна неделя в школе: скучные уроки один за другим, полное непонимание тригонометрии и тот бред, который нам зачем-то рассказывал учитель по обществу, помогли стать и без того скучным дням ещё унылее.

Наконец пятница. Немного постояв на остановке, я дождался автобуса и в терпимой тесноте доехал до своего посёлка. Уже подходя к дому, увидел на обыкновенном месте возле калитки Серафиму Петровну.

— Молодой человек, не подскажете, какое сейчас число и день? — спросила она тем же добрым, слегка дрожащим голосом, что и всегда.

— Сегодня пятница… — начал я уверенно, но число вспомнить никак не мог и полез за телефоном. Пока я доставал его, увидел, что лицо Серафимы Петровны странно изменилось и она смотрела на меня с… надеждой?

— Сегодня пятница, десятое, — уже уверенно сказал я.

— Спасибо большое! — искренне сказала бабушка, но надежда, с которой она на меня смотрела, как-то поблекла.

Это заставило меня задуматься. «Почему она так обрадовалась, услышав, что сегодня пятница? Может, она ждёт какую-нибудь особую пятницу? Например, пятницу тринадцатое», — неумело пошутил я у себя в голове, но получилось совсем не смешно.

Назавтра я об этом и думать забыл, предаваясь обыкновенному безделью, как и каждые выходные.

***

Всю следующую неделю я не видел Серафимы Петровны. Но сегодня, несмотря на сильный ветер, она вновь сидела у своей маленькой калитки на лавочке.

— Молодой человек, вы не подскажете, какое сейчас число и день? — как всегда спросила она, но теперь вид у неё стал нездоровый, да и голос отдавал хрипотой, будто она болела.

— Сегодня пятница, седьмое, — ответил я и добавил. — С вами всё хорошо?

— Да-да, всё хорошо, — безучастно ответила Серафима Петровна.

— Точно? — спросил я, но она уже высматривала следующего прохожего, не обращая на меня внимания. Пожав плечами, я пошёл домой, слыша, как Серафима Петровна расспрашивает кого-то за моей спиной.

Затем последовала такая же обычная неделя, как и все, и её скрашивали только музыка да фильмы, которых в Интернете, к счастью, предостаточно.

В следующую пятницу я увидел карету скорой помощи у калитки Серафимы Петровны, но не придал этому значения. Мне даже в голову не пришло, что это приехали к ней.

В эту же ночь мне приснился необычный сон:

Солнечным утром я сидел на облупившейся голубой лавочке, вокруг всё зеленело и цвело, а на орешнике рядом распевали птицы во главе с соловьем, в воздухе витал приятный цветочный аромат — словом, эталон хорошей погоды.

И вот посреди этой весенней красоты мой взгляд устремился через дорогу, где на своём обыкновенном месте сидела Серафима Петровна, только моложе лет на двадцать и улыбающаяся. Видно было, что ждёт кого-то.

Вдруг в границах сна появилась девочка с длиной косой, подвязанной большим белым бантом, она весело бежала вприпрыжку.

— Нурочка, — обратилась к ней женщина, отойдя от мечтательного оцепенения, — не подскажешь, какое сегодня число и день?

— Конечно, тётя Серафима! — задорно отозвалась та. — Сегодня пятница, четырнадцатое сентября!

«1996-го года» — про себя почему-то добавил я. Тётя Серафима, улыбаясь ещё ярче, кивнула, будто получила подтверждение, что день, который она считает хорошим, действительно очень хорош. Девочка поскакала дальше, пока не исчезла из виду, а мы с Серафимой Петровной остались на своих местах.

Сидели долго. Уже и солнце приближалось к полудню.

Погода начала портиться. Тучи медленно ползли по небосводу и окружали ещё яркое и дарящее тепло солнце. Заморосил дождик, но Серафима Петровна осталась сидеть, я тоже никуда не спешил, а прохожие, казалось, даже не замечали непогоды.

Тут мне в глаза бросился почтальон. Он единственный из окружающих, кто не разделял общее праздничное настроение, а, завидев женщину на скамейке, вдруг нахмурился. Ударил гром. Мужчина подошел к Серафиме Петровне, вздрогнул и, приняв сочувствующий вид, что-то тихо ей сказал. Потом протянул конверт. Хлынул ливень. Почтальон ещё секунду колебался и что-то хотел сказать, но потом просто поспешно удалился, теребя пальцами усы. Лицо его сделалось мокрым не то от дождя, не то от слёз. Серафима Петровна осталась сидеть. Лицо её побледнело. Нерешительно, дрожащими руками она развернула конверт. Поднесла поближе к близоруким глазам. И застыла. Внезапный порыв вырвал листок из рук. Серафима Петровна ахнула, упала, распластавшись на скамейке.

Опять возникла девочка с белым бантом. Казалось, дождь совсем не мешал её веселью. Увидев бедную женщину, она с испуганными глазами подбежала к ней.

— Тётя Серафима, вам плохо?! — не дожидаясь ответа, Нура стала осматриваться по сторонам, но все люди как назло пропали с улицы. — Тётя Серафима, я сейчас! Подождите немного! Я сбегаю за мамой в поликлинику, она вам поможет!

И девочка со всех ног понеслась в сторону местной поликлиники, а Серафима Петровна осталась лежать, тяжело дыша. Я уже не мог просто наблюдать за происходящим, но, едва попытался встать, почувствовал, будто приклеен к скамейке. Оставалось смотреть дальше.

Я и не заметил, как Нура вернулась, да не одна, а с машиной скорой помощи. Она закрыла от меня Серафиму Петровну. Вышли женщина-врач и два санитара с носилками и скрылись за машиной. Послышался торопливый говор врача и ответы Нуры, из которых я не мог разобрать ни слова. Спустя минуту санитары погрузили женщину в машину, следом в неё запрыгнула мама Нуры, и они все торопливо уехали. Осталась только испуганная девочка.

Тут сон поплыл, и картина изменилась.

Гроза прошла, но и от весенней благодати не осталось следа, теперь над головой повисла серая осень со своими тучами.

Ранним утром, когда дети ещё не торопились в школу, Серафима Петровна решила выйти на улицу подышать свежим воздухом. Вид у неё был слегка болезненный для Серафимы Петровны из начала сна, но абсолютно нормальный для хорошо знакомой мне старушки.

Опять появилась Нура, но на этот раз она торопилась, неся портфель на спине. На её голове болтался завязанный на скорую руку бант.

— Нурочка, — обратилась к ней женщина хорошо знакомой мне интонацией. — Не подскажешь, какое сейчас число и день?

— Сейчас, тётя Серафима, сегодня пятница… — девочка поморщилась, копаясь в памяти, а в глазах женщины что-то вспыхнуло, лицо переменилось. — Семнадцатое октября! — выпалила Нура.

— Спасибо большое! — поблагодарила старушка девочку, которая уже убежала.

Теперь я видел напротив себя ту самую, хорошо знакомую мне Серафиму Петровну. Тот самый пронзающий насквозь взгляд и то самое немного потерянное выражение лица. Единственное, что её отличало от настоящей, возраст.

Только я об этом подумал, как солнце будто сошло с ума и понеслось, как бешеная карусель. Но… только на моей стороне, а Серафима Петровна всё продолжала спрашивать у внезапно появляющихся людей, среди которых спустя время возник и я, какое сейчас число и день. Хмурая осень уступала место весне, но почти сразу все краски смывались тяжёлым дождем, топя мир в сером цвете.

Наконец, солнце стало постепенно замедлять ход, возвращаясь к обычной скорости. Стояла приятная утренняя погода, совсем как та, с которой начался сон. И, несмотря на то, что у нас с Серафимой Петровной, по-видимому, светили разные солнца, погода с обеих сторон стояла одинаково хорошая.

— Молодой человек, не подскажите, какое сейчас число и день? — спросила женщина проходящего мимо белобрысого парня. В ответ услышала, что сегодня пятница, четырнадцатое.

Радостно запели соловьи. Ещё много раз женщина спрашивала: «Какое сейчас число и день?» — и столько же раз радостно благодарила, слыша, что сегодня пятница, четырнадцатое.

Солнце засветило веселее и ярче. В какой-то момент я заметил, что люди больше не проходили мимо, и стало прохладней, подул лёгкий ветерок. Только сейчас я увидел, насколько бледна Серафима Петровна.

В поле сна появилась необычная фигура — солдат на костылях, он был хромой… Нет, одноногий. На оливковой шинели ярко блестел орден. Солдат уверенно, будто отсутствие ноги ему совсем не мешало, подошёл к женщине.

— Ну, здравствуй, мама, — тихо сказал он, улыбаясь. — Вот я и пришёл.

Серафима Петровна вскочила и обняла сына.

— Вот и ты, сынок, — прошептала женщина сквозь слёзы.

— Прости, мама, — парень говорил тоном, каким оправдываются провинившиеся дети. — Понимаешь, просто я не мог Витьке не помочь, а мина старая была, заржавела вся, вот ребята из саперов и не успели.

Тут Серафима Петровна вздрогнула.

— Мишенька… — голос женщины задрожал. — Мишенька, сынок, пойдём домой.

— Нет, мама, сегодня мы домой не пойдём. Да ты не бойся, там хорошо и там не нужно ждать, там мы будем вместе.

В ответ мать только робко кивнула сыну.

Солдат бодро развернулся на одной ноге, награда на его груди перевернулась, показав надпись «мужество» на серебряном кресте. Парень взял маму за руку, второй оперся на костыль, и они ушли туда, откуда пришёл солдат, далеко за границу сна.

«Пора и мне идти, а то так всю жизнь просплю», — неожиданно спокойно подумал я, встал со скамейки и тут же проснулся в холодном поту, как после кошмара, хотя точно помнил, что сон был вовсе не страшный. Но самое главное, я помнил его до мельчайших подробностей, чего со мной ещё никогда не бывало.

***

Вечером, гуляя с собакой, я случайно услышал, как седой усатый старичок говорил о Серафиме Петровне. Оказалось, она умерла в эту ночь в больнице.

— Бедная Серафима, — говорил дедушка. — Таким хорошим человеком она была.

— Да ведь она сумасшедшая, — сказал кто-то из собеседников помоложе. — Всё время приставала ко всем со своим числом и днём недели.

— Эх ты! — отмахнулся старик. — Много ли ты понимаешь?! Она сына потеряла… Да не просто потеряла — он ей успел написать, когда приедет, много радости тогда было у неё, да-а… А потом за пару дней до приезда на старой мине подорвался. Я Серафиме повестку об этом приносил, — дедушка достал платок и утёр слезу. — Её удар хватил, а потом она его все ждала — не выдержал разум… без поддержки. Вот так вот. А ты говоришь, сумасшедшая.

— Да ведь не знал я, — пристыженно промямлил молодой.

— Эх ты! — ещё раз отмахнулся старичок и ушёл, теребя пальцами усы.

«Неужели это не сон вовсе был, — ошарашенно думал я, смотря старику вслед. — Выходит, Серафима Петровна вовсе не несчастна, ведь она с сыном там, где царит счастье и где ей больше не нужно ждать».

КОГДА ЧАС РАВЕН ГОДУ

«Вот же чёрт! Неужели опять?» — взвыл голос, заглушаемый сиреной. Несясь так быстро, как это только позволяли узкий коридор и крутая лестница, ругаясь и задевая по пути все углы, парень двигался к источнику сирены.

Влетев в маленькую комнатку, он схватил странный, похожий на большой швейцарский нож инструмент и принялся ковыряться в стене. Спустя два часа напряжённой работы, чертыханий и злобных вскриков Вик протёр потный лоб рукавом красной кофты и аккуратно положил инструмент на место. Еле держась на ногах, он вышел из комнатки и поплёлся обратно по коридору. «Уже третий раз за неделю, а ведь сегодня только четверг», — печально подумал он.

Решив помыться после утомительной работы, по пути в столовый сектор он зашёл в просторную комнату с множеством кабинок. Зайдя в первую, скинул мокрую от пота одежду и покрутил краник. Из душа полилась еле тёплая вода. «Еще холоднее, чем два дня назад», — с грустью подметил парень.

Он наскоро помылся, вытерся и взял свежую одежду из шкафа, после чего закинул свою. «Простите, но в целях экономии энергии стиральные шкафы отключены», — раздался равнодушный электронный голос. Взвыв очередной раз, Вик всплеснул руками, вышел из душевой и двинулся в столовую.

— Анна, что сегодня в меню? — спросил он в пустоту большого зала.

— Овсяная каша консервированная, — ответил тот же электронный голос.

— Опять? — разозлился Вик. — Консервы были последние три дня! Сколько можно?

— Простите, но всё, что было в запасах, кроме консервов, либо съедено, либо испортилось.

— И сколько я смогу питаться этой дрянью?

— Один человек может прожить на запасах убежища около тридцати двух лет и девяти месяцев.

— Если не умру от восхитительного вкуса, — промямлил парень. — А что с энергией?

— В энергосберегающем режиме её хватит ровно на сорок лет.

— Замечательно! Умирая от голода, хоть музыку послушаю, — не скрывал он иронии.

— Вынуждена сообщить, что при тех же расходах, что сейчас, воды в убежище хватит не более чем на пятнадцать лет, три месяца и двадцать четыре дня.

— Благодарю, — издевательским тоном выдавил парень.

— Всегда пожалуйста, — ответил бесстрастный электронный голос.

Кое-как дожевав питательную жижу из банки, Вик решил побриться, а после почитать книгу. В зеркале на него смотрел человек, который, казалось, совсем не может быть Виком. Морщинистый, с пустотой в глазах и сединой в волосах, раскиданной по голове так, что непонятно, каких волос больше: белых или каштановых. Большие мешки под глазами свидетельствовали о систематических недосыпах — ему часто снились кошмары с тех пор, как он остался один, да и сирена не давала спать. А ведь ему было всего двадцать пять. Сбрив недельную щетину, он двинулся в жилой сектор, в котором витала пыль и звенящая тишина.

— Анна, включи что-нибудь из Паганини.

Заиграла музыка. Вик зашел в свою комнату, упал на кровать и взял любимую книгу, единственную, которая ему не надоедала. В ней описывалась природа. Природа для Вика была чем-то мифическим, невероятным. Выросший среди бетонных стен и пластиковой мебели, он видел только комнатные растения, да и те были жухлые, чуть живые, а теперь и их не осталось.

В книге загадочный А. Листовой описывал зелёные леса, лазурно-голубое небо, длинные реки и необъятные поля и океаны. Парень всю жизнь только и мечтал увидеть хоть кусочек этой красоты своими глазами, но всюду, куда не глянь, голый серый бетон и безжизненный пластик.

Зачитавшись, он уснул под убаюкивающие звуки скрипки, и ему опять приснилось, как некогда многолюдное убежище пустело от вируса с нижних уровней, как он вместе с группой из нескольких человек поднялся наверх, а потом старый управляющий забаррикадировал дверь и сказал, что от них нас отделяет лишь фильтр. А потом был вой сирены.

Вик вскочил, вой сирены ему не приснился. Опять он понёсся в ту маленькую комнатку, схватил инструмент и провозился целых четыре часа. «Да что это такое?! Сколько это ещё будет продолжаться?!» — упёршись лбом в стену, кричал парень.

— Важное сообщение для старшего управляющего. Пройдите в зал совещаний.

«Что за чёрт?» — опешил Вик. За всю его жизнь такое случалось лишь раз, и тогда старшим управляющим был старый Вестон, а после того, как он вернулся, всем урезали рацион. Так что инстинктивно парень не ожидал ничего хорошего, но всё же решил спросить.

— Что там такое, Анна?

— Для получения подробной информации пройдите в зал совещаний, пожалуйста.

Понятно, от неё ничего не добиться. Вик поднялся по широкой лестнице, побродил по жуткому до мурашек холлу и нашёл большую дверь с надписью «№6. Зал совещаний». Войдя, он увидел большой экран на всю стену и широкий стол на тридцать человек. Всё это находилось под таким слоем пыли, что, казалось, из неё и состоит.

Не успел парень оглядеться как следует, как вдруг неожиданно вспыхнул экран и раздался равнодушный электронный голос Анны: «По поручениям основателя убежища номер девять Майкла Смита с самого начала функционирования и до сегодняшнего дня, седьмого апреля две тысячи триста восемьдесят четвертого года, велось наблюдение за радиосигналами других убежищ, которые свидетельствовали об их функционировании. Но сегодня, седьмого апреля две тысячи триста восемьдесят четвертого года, прервался последний сигнал, исходящий от убежища номер двадцать три».

Вик посмотрел на экран. Там была большая карта мира, которую он раньше видел разве только на уроках географии. Под картой находилась дата, а под ней условные обозначения с подписями, какой цвет относится к какому убежищу. На дате «8.02.2266» по всей карте горело множество огней, но уже на «10.02.2266» осталась лишь треть из них, и с каждым годом огней становилось всё меньше и меньше, пока не остался один белый огонек, словно лучик надежды, но и он потух. «Это значит, что единственной надеждой на выживание человечества стало убежище номер девять. Пожалуйста, сообщите об этом всем жильцам убежища».

У Вика похолодело внутри, гигантский снежный ком медленно прошёл от горла до груди. Вот и произошло то, чего он больше всего боялся: шанса на спасение нет, он остался один во всём мире, обречённый на медленную смерть от обезвоживания или голода. А, может, в один день он не сможет починить воздухофильтр и просто задохнется, умрёт таким жалким в собственном поту.

Он рухнул на ближайший стул и схватился руками за голову, а Анна продолжала говорить: «Если вдруг датчики обнаружат, что на поверхности снова возможна жизнь…» Дальше Вик слушать не стал, он решил во что бы то ни стало не умирать жалким трясущимся человечком.

Решительными шагами он пошёл в служебные помещения, взял подходящий под свой размер защитный костюм и двинулся по самой высокой лестнице наверх. Раздалась до ужаса знакомая, так надоевшая сирена, но парень наконец-то мог просто проигнорировать её. Наслаждаясь каждой пройденной ступенькой, он больше не боялся. Он радовался, что спустя столько лет взаперти, спустя столько лет страха не успеть в маленькую комнатку по первому зову сирены, страха перед вечным одиночеством и ночными кошмарами он, наконец, свободен, и движется к своей мечте.

«Внимание! Датчики фиксируют смертельно опасный уровень радиации за пределами убежища. Выход разрешён только в костюмах замкнутого действия, время пребывания на поверхности, не влекущее за собой смерть, один час, время нахождения, не влекущее за собой лучевой болезни, одна минута. Открытие двери возможно только при общем согласии всех жильцов убежища».

«Вик Маралес согласен», — твёрдо ответил парень. «Согласие изъявил один житель, количество несогласных жителей — ноль, количество жителей убежища — один. Доступ разрешен. Будьте осторожны».

Толстая дверь открылась с жутким скрежетом и воем сирен. Шагнув за неё, Вик увидел следующую дверь, она открылась только после закрытия той, что была за спиной. За ней была ещё одна, а за той ещё две, каждая толще предыдущей, и каждая открывалась с всё более жутким скрежетом. И вот, наконец, последняя дверь. Не дожидаясь полного открытия, Вик протиснулся наружу и выбежал из ямы, как маленький ребенок, которому сказали, что там его ждёт что-то чудесное.

Перед его глазами расстилалось пепельно-серое полотно неба, строй полуразрушенных одноэтажных зданий, а вдалеке виднелась вода. Недолго думая, парень побежал к воде, но быстро понял, что бежать в этом костюме очень неудобно и тяжело.

Он кое-как доковылял до огромного озера, которое находилось в кратере. Когда Вик спустился к нему, в шлеме раздалось сильное потрескивание, будто кто-то ломал рядом с ухом карандаши или пластиковые вилки, но парню было всё равно. К разочарованию героя в воде он увидел лишь, словно в зеркале, серое небо и себя в нелепом костюме.

Вик расстроился и сел на землю, как вдруг жар, который он сначала списал на нагрузку при беге, начал усиливаться, но потом резко исчез вовсе. И перед Виком в земле появилось что-то зелёное. Оно становилось всё крупнее, пока не стало размером больше Вика. Недоумевая, парень встал на ноги и протянул руку к нечто в форме шара, но не успел его коснуться, как шар взорвался, повалив его на землю.

Когда через несколько мгновений Вик открыл глаза, он увидел лазурно-голубое небо с белыми пушистыми облаками, плывущими по нему, как большие корабли. Подняв голову, Вик увидел вокруг себя зелёный лес, а небольшое озерце заполнилось разной чудной рыбой. Посмотрев на эти краски, парень улыбнулся, встал, поднял руки к небу и рухнул на землю. Пускай ненадолго, но он стал счастлив.

Татьяна ЕФИМОВА

Член Международного Союза писателей и Мастеров искусств

Жил-был поэт…

***

В саду моём свинцовые шмели

Шныряют над свинцовыми цветами,

Которые средь пыли расцвели,

Ощерившись свинцовыми шипами.

В моём саду хрустальные мосты

Свинцовою полынью зарастали,

Огнём и пеплом прежние мечты

Под натиском металла догорали.

И ложный мёд свинцовою струёй

Наполнил чрево жадного бокала,

Я пью свинец, мне выданный войной,

И тело рвут шмелей свинцовых жвала.

Я не боюсь свинцовой суеты,

Ведь из груди, распаханной металлом,

Среди смертельной, серой пустоты

Надежда с новой силой прорастала.

***

Ах, как хотелось снегопада,

Чтоб в свете тусклых фонарей

Кружиться в вальсе до упаду

Среди заснеженных аллей.

Ах, как хотелось снегопада,

Ведь там, за белой тишиной,

Сменяя яркость листопада,

Бал снежный для меня одной.

Мне так хотелось снегопада,

И, глядя в сумрак за окном,

Мне чудилось, что за оградой

Метель метёт и снег кругом.

Я так хотела снегопада,

Но юг, тепло в краю моём,

Дожди гуляют в гуще сада

И не снежинки за окном.

***

— «Один билет до НИКУДА,

На поезд БЕСКОНЕЧНОСТЬ!».

Я брошу в чемодан года,

Свой опыт за билет отдам

До станции конечной.

И выйду на пустой перрон,

Где в сонной полудрёме

Ждёт старый призрачный вагон

И погрузился в полусон

Кондуктор в униформе.

Мой проводник неговорлив

И не предложит чаю.

Отбросив слабости порыв,

Так ни о чём и не спросив,

Я в ВЕЧНОСТЬ уезжаю.

Тада-тадам, тада-тадам,

Как кадры киноплёнки,

Мелькают месяца, года,

Что не прожить мне никогда,

В пути нет остановки.

Один билет до НИКУДА

Судьба мне прописала,

Я не стара, не молода,

Но, бросив в чемодан года,

Я в НИКУДА пропала.

***

Здравствуй, Осень, это снова Я —

Дочь твоя, сбежавшая от лета,

В платье новом золотого цвета

Я ждала прихода сентября.

Провожала стаи журавлей,

И, меняя зелень на багрянец,

Душных дней смывала пыль да глянец,

И ждала октябрьских дождей.

Я пришла, из августа сбежав,

Пить прохладу пасмурных рассветов,

Ведь в плену у жалящего лета

Нет туманов и усталых трав.

Здравствуй, Осень, это дочь твоя

В длинном платье золотого цвета.

Я пришла к тебе, оставив лето,

Осень, здравствуй, это снова Я!

***

Лист первый жёлтый пал под ноги,

Посланник осени грядущей.

Дней летних, томных жаль немного,

Но дождь из листьев всё же лучше.

Я жду костров и неба хмарость,

Жду запах спелой изабеллы,

Букеты астр, садов усталость…

И лист на память жёлтый, первый.

***

Дом ненаписанных стихов,

Обрывка фраз, осколки слов,

Фантомы строчек вместо стен —

Листы черновиков взамен.

Дом недодуманных стихов,

Сюжетов стон в плену оков,

Чернила призрачной строкой,

Тень рифмы в комнате пустой.

Недопридуманный рассказ

Не нами, да и не про нас…

Ямб эхом воздух всколыхнёт

И мимо призраком скользнёт.

Мной недописанный сюжет

Допишут через сотни лет,

Когда дом нерождённых слов

Заполнит сонм живых стихов.

***

Я замахивалась на грандиозное,

Но опять погрязала в мелочном,

Сотворить для других невозможное

Невозможно, коль души увечные.

Я старалась ходить на цыпочках,

Хоть на дюйм, но быть ближе к великому.

Но, ловя в спину злобное «выскочка»,

Я поникла, вновь ставши безликою.

Я хотела объять необъятное

И замахивалась на грандиозное,

Но в пятнистой толпе незапятнанной

Оставаться становится сложно мне.

***

Как тебя отыскать,

Моя бедная птица удачи?

Мои крылья, увы,

Неспособны поднять меня вверх.

Иногда по ночам

Слышу, как ты в терновнике плачешь,

И так часто вдали

Слышу твой затихающий смех.

Где тебя отыскать,

Моя глупая птица удачи?

Ты не здесь и не там,

От меня всё куда-то спешишь.

Истоптав сотни троп,

Я не ближе к тебе и не дальше,

Чем в тот день, когда я

Увидал, как ты в небе паришь.

Я тебя отыщу,

Моя странная птица удачи,

Подбирая в пыли

Твои перья для крыльев своих.

Я тебя отыщу,

Моя синяя птица, и, значит,

Прах небесных дорог

Мы разделим с тобой на двоих.

***

А где-то дожди идут

И тучи стеной стоят,

В горнилах небес салют

Из молний. Громов раскат.

И ветер в тоске глухой,

Как зверь у хозяйских ног,

Сорвётся на злобный вой,

Как будто бы занемог.

А я по земле иду,

Расплавленной от жары,

И тщетно который год жду

Дождя. Но здесь нет воды.

Деревьев скелеты в строй,

Мой мир — для зноя сосуд,

Лишь ветра всё тот же вой…

А где-то дожди идут.

***

Нажав на клавишу Delete,

Я для тебя себя стираю.

За байтом байт, за битом бит

Из твоей жизни удаляю.

Курсор — бесчувственный палач —

Команды слепо выполняет

И папки наших неудач

На дно корзины отправляет.

Вся наша жизнь — сплошной Caps Lock

Из прописных букв и заглавных.

Я заучила твой урок,

И ты со мной теперь на равных.

И бесполезно жать Escape.

Нам не вернуть былого счастья,

Alt + F4 и Backspace,

И Ctrl + Z не в нашей власти.

*Alt + F4 — закрытие текущего элемента или выход из активной программы.

*Alt + F4 и Backspace — перезагрузка, выключение компьютера, завершение сеанса.

*Ctrl + Z — отмена действия

***

По небесным тропам кони

Ходят-бродят взад-вперёд,

Белый чёрного догонит,

Чёрный белого ведёт.

Звёзды в небе колосятся,

Звёзды косят, как траву,

Кони на траву косятся,

Гривы вьются на ветру.

Эх, вы кони, мои кони —

Дни беспечные мои,

Белогривый солнцем всходит,

Чёрный месяцем глядит.

И всегда бредут за мною,

Оставляя за спиной

Жизнь, покрытую золою,

Белый конь да вороной.

***

Разноголосье соловьёв,

Скворцов заливистая трель,

Весна — задорный менестрель —

Берёт октаву в си-бемоль.

И в белопенных кружевах

Сады танцуют нежный вальс.

Как эхо, музыка лилась

И робко пряталась в ветвях.

Листвы зелёной акварель,

Как палантин, накинул лес.

Дождь-бисер рассыпал с небес

Игривый молодой апрель.

В долинах кисеёй туман,

Цветущих вишен хоровод

И птиц безудержный полёт

Навстречу молодым ветрам.

***

Не каждый рождается Бродским,

Но каждый в душе поэт,

Пусть рифмы просты и неброски,

А где-то их просто нет.

Пусть «розы — морозы — слёзы»,

Но всё ж тяготеет душа

К тому, чтоб как тот же Бродский

Уметь оживлять слова,

К тому, как писал прозу Чехов

О том, как страдают, живут.

И пусть не добиться успехов,

Но верить и знать, что поймут.

***

Чтобы воскреснуть, нужно умереть,

Познав предательство взращённого Иуды,

Чтоб век за веком в небесах гореть

Солнцеподобным Ра, великим Буддой.

И в книге Тота прочитать свой путь,

Расписанную до секунды вечность,

Чтобы когда-нибудь божественную суть

Сменить на плоть, поверив в человечность.

Спустя столетья, прошлое стерев,

Переписав историю трёхкратно,

Не став оракулом, быть преданным — взлететь,

Стать снова Богом, как и был когда-то.

***

В старой лавке часовщика

На развес продаётся время,

Кто-то купит год или два,

Поместив их в часы да на стену.

Кто-то сразу в кредит берёт

Детство, юность и сверх полвека,

А другой как в ломбард сдаёт

Срок, не прожитый человеком.

День за днём часовщик продаёт

Бытия ткань, на вес вымеряя

До секунд, сколько кто проживёт,

Должников в циферблат обращая.

Став мерилами хрономинут

И другим жизни срок отмеряя,

Люди-стрелки по кругу бегут,

Эфемерность в товар превращая.

И течёт людских судеб река,

Разнося ложь, желанную всеми:

Дескать, в лавке часовщика

Просто так раздаётся время.

***

Чернильные птицы кляксами из-под пера

Садились на белое поле вощёной бумаги,

Прерывистой линией чья-то рука провела

Завьюженный тракт заплутавшего ветра-бродяги.

Убористый почерк описывал снежный простор

И сосен зелёных иголки под белою шалью,

Чернильною вязью из букв создавался узор,

Слегка обозначив диск солнца блестящей поталью.

Слова на морозе застыли, как будто глазурь,

Покрывшая пряничный корж, а вдали за горами

Из чёрных чернил чьей-то волей рождалась лазурь,

Раскрасив полнеба, полнеба покрыв облаками.

Читая — рисую, листы как одно полотно,

Фантазии буйной полёт щедро дарят чернила,

И чья-то рука слова твёрдо выводит пером,

Но перед глазами не строчки, а в красках картина.

***

А в сказке всё наоборот,

И кажется, что счастье рядом,

Что Белоснежку принц спасёт,

В дремучий лес за ней придёт,

Ведь в сказке только так и надо.

Но в жизни всё совсем не так,

Другие действуют законы:

Циничным стал Иван-дурак,

И магу служат за медяк

Когда-то вольные драконы.

И Золушка, увы и ах, —

Конец истории печальной —

Стоит нетрезво на ногах,

Держа брезгливо в коготках

Осколки туфельки хрустальной.

Но в сказке всё наоборот:

Открыты в Зазеркалье двери,

Там Чудо, притаившись, ждёт,

И витязь девицу спасёт…

Нам просто нужно в сказку верить.

***

Не был никогда и не буду нормальным, как всем полагается,

Диагнозы ставят люди, а люди порой ошибаются.

И пусть говорят, что безумен, оторван от общей реальности.

Не верю! Ведь вы — просто люди, я нормальный в своей ненормальности.

Пусть хор голосов осуждающих беснует, хрипит от ярости,

Ведь каждый из вас ненормален с точки зрения чужой реальности.

***

Осень. Багряные листья и кисти рябины.

Осень — глинтвейна пора с привкусом сплина,

Сад, яблони в ряд, стол, веранда, чай в кружке,

Дождь, шепчущий сонно о чём-то на ушко.

Небо разрежет стрела журавлиного клина,

Астры, как красок мазки на осенней картине.

Филин, живущий в дупле, угукнет лениво,

Тучи, как флот кораблей, шквальным ветром гонимы.

Мокрые ветви, как пальцы, озябли немного,

Ветер сгоняет листву под скамью у порога.

Шаль, старая шаль согревает мне плечи.

Осень, спасибо за этот октябрьский вечер.

***

В моей хижине на скале поселились ветра,

В моём домике на краю приютились метели

И бормочут, и шепчут о чём-то во сне до утра,

А, проснувшись, простившись, куда-то опять полетели.

Домик мой на краю построен из тонкого льда,

В моей хижине окна из игл слепящего снега,

А в камине горит, но не греет ночная звезда,

Что попала в мой дом после дерзкого с неба побега.

Сто двенадцать ступеней ведут в мой приют на чердак,

Ещё десять — и можно попасть на покатую крышу.

Миражи заселили чердак, каждый день за пятак,

А в подвале гуляет сквозняк и поёт еле слышно.

Мою хижину на скале из снега и льда

Каждый день посещают друзья, угощаясь абсентом,

Только мне не попасть в замок мой никогда, никогда,

Потому что застрял там, где царствует вечное лето.

Не пускает жара, по пятам за мной призраком зной

Угрожает, что дом мой из снега на солнце растает,

Но однажды, влекомый мечтой вновь вернуться домой,

Отрастив два крыла, улечу с белоснежною стаей.

***