Елена Викторовна Захарова

Сокровища Русского Мира

Сборник статей о писателях

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Автор идеи Лина Францева

Редактор 1ч Татьяна Богина

Редактор 2 ч(219-255) Светлана Алексеевна Ким

Редактор 2 ч (219-255) Надежда Николаевна Кудашкина

Редактор 2ч (с.209-213) Евгений Лобанов

Корректор (С.248-255) Евгений Федоров

© Елена Викторовна Захарова, 2018

Жизнь человека — мгновение по сравнению с жизнью Человечества. Всем ли дано право запечатлеть это мгновение? Книга Е. В. Захаровой, как уникальная шкатулка с драгоценностями, объединила талантливых поэтов Русского Мира. Поэты, имеющие разные взгляды на мир, жившие или живущие в разное время и в разных странах, объединенные русским словом, являются говорящими собеседниками в ее статьях. Книга будет интересна любителям поэзии, любителям истории и просто читателям с хорошим литературным вкусом.

16+

ISBN 978-5-4493-8946-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Сокровища Русского Мира

- С открытым забралом. Об авторе книги. Юрий Конецкий о Елене Захаровой

- 1 часть. Уральский магнетизм

- Магнетизм уральских вершин

- Социалистический романтизм Бориса Ручьева

- «Ненавижу куркулей!»

- Поэт-публицист Борис Марьев

- Камнеломка. Людмила Татьяничева

- Рыцарь идеи — Юрий Лобанцев

- Материнская вселенная. Небесное и космическое в поэзии Любови Ладейщиковой

- Вечный двигатель поэзии. Поэт Юрий Конецкий

- Магнитная аномалия поэзии Урала

- 2 часть. Самородки русского мира

- Побеждая пространство и время

- Наталия Никитина

- Это не та планета. Ирина Горбань

- Мечтал… Влюблялся… Писал…

- Олег ДУДИН

- Поэзия настоящего человека. олег дудин

- С мечтой о прекрасной даме

- Михаил Курило

- Единство радости и меры. Сергей Бельков

- Тайна притяжения

- Елена Александренко

- В начале было «Слово…»

- авторы международного литературного интернет-сообщества"Слово волнует, Дышит, Живёт…»

С открытым забралом. Об авторе книги. Юрий Конецкий о Елене Захаровой

Профессиональный журналист и дипломированный киновед, Елена Захарова с детских лет писала стихи. Иногда печаталась в газетах и журналах, не делая попытки выйти к читателю отдельной книгой. И вот наконец мы раскрываем первый сборник стихов Елены Захаровой и понимаем, что она — «родом из детства», где рыцарское благородство трёх мушкетёров было примером для неё и друзей-сверстников, а её любимым героем на всю жизнь стал Д*Артаньян. Коммуналка с добрыми соседями, бабушкины пироги, мамина верность отцу, рано ушедшему из жизни, навсегда стали её духовной опорой.

И росло нас в этом доме трое,

Лет послевоенных ребятня…

Если б детство выпало второе,

Может быть, и нянчили нас много,

Но у мамы каждого из нас

И для своего, и для чужого

Находился нежности запас.

Дети «оттепели», наследники Победы, они стали свидетелями того, как общество возвращалось к нормальной жизни. Люди распрямились, поверили в необратимость перемен, молодое поколение надеялось и мечтало «жить при коммунизме».

Первые стихи школьницы Лены Захаровой в конце шестидесятых заметил и напечатал в газете Борис Марьев, поэт-романтик, непререкаемый авторитет и вождь поэтической молодёжи тех лет. Елена поступила в УРГУ, готовясь к журналистской деятельности, как наиболее подходящей к её гражданским устремлениям.

Будучи журналистом, она заочно закончила ещё и киноведческий факультет ВГИКа в Москве. С энтузиазмом пропагандировала киноискусство, печатала яркие кинообозрения и статьи, многочисленные рецензии, двадцать с лишним лет работала редактором свердловского телевидения. Но лирическое начало её души не остывало и тогда появлялись стихи, в которых чувствовалась добротная школа, где чувства не прячутся за кудрявые образы. Творческую атмосферу поддерживали и мудрые наставления её дяди, краеведа и писателя, Стефана Захарова и нравственные устои семьи.

«Мамин чёткий учительский почерк,

Букв отцовских стремительный бег

И такая любовь между строчек,

Что могла продолжаться весь век».

Русская поэтическая классика также «питает» её оптимизм. Идя по жизни «с открытым забралом», она готова доверить нам свои чувства. В парадоксальности её строк нет назойливой назидательности, её жизненный опыт предупреждает читателя.

«Привычны мне беды, я жду их прихода,

Меня не обманет успех,

А счастье меняется, словно погода:

То солнце, то дождик, то снег».

Елена Захарова по-рыцарски добра и открыта людям и они тянутся к ней.

«Я хочу защищать, утешать,

Пробуждать, ободрять в час печали

И не только другого понять,

Я хочу чтоб меня понимали.

Чтобы жизнь моя грела, как печь,

И к ней жались усталые люди,

И звучала негромкая речь,

Вытекая из пасмурных буден.»

К афористичности и логичности её манеры, порой примешиваются навыки мгновенного отклика на волнующие события, но зато стихи эти и точнее прорисовывают характер, дают возможность ощутить ритмы времени и достоверность чувств автора.

Думаю, читатель с интересом прочтёт эту книгу.

ЮРИЙ КОНЕЦКИЙ.

поэт, член Союза Писателей России,

академик Академии поэзии.

2013

1 часть. Уральский магнетизм

Магнетизм уральских вершин

1

«Критика спит. Только этим можно объяснить, что крупные явления нашей литературы остаются незамеченными», — так писал Сергей Городецкий при появлении поэмы Есенина «Пугачев». К сожалению, современная нам литературная критика сон свой не прервала, что становится очевидным из-за ее молчания не только по поводу появления крупных лирических и эпических произведений, но и вокруг практического отсутствия их появления. Интерес к жареным фактам истории вытеснил сам историзм мышления из литературно-критических статей. А разве не интересно сопоста- вить появление тысячи поэм в послереволюционную эпоху, поэм, где авторы разного масштаба и уровня дарования от Блока и Маяковского до какого-нибудь Дорогойченко, украшавшего однообразный пейзаж по выражению великого современника, стремились сопоставлять свою судьбу с судьбой эпохи, и затянувшееся молчание современных нам поэтов? Причем молчание это растянулось на период, когда страна переживает один катаклизм за другим, кризис за кризисом, идет смена тысячелетних ориентиров и социальных традиций, эпохальная ломка границ, критериев, систем и одновременно простых человеческих судеб. Почему же поэты-эпики взяли и замолчали? Явление это, мне думается, все-таки далеко от гибели жанра. Периодически в истории литературы подобная ситуация повторяется. Еще Лермонтов в «Сказке для детей» сетовал:

«Промчался век эпических поэм,

И повести в стихах пришли в упадок…»

Тем более важно следить за тем, как этот потенциально богатый неиссякаемыми возможностями жанр проявляет себя сейчас, откуда пытается почерпнуть новые силы.

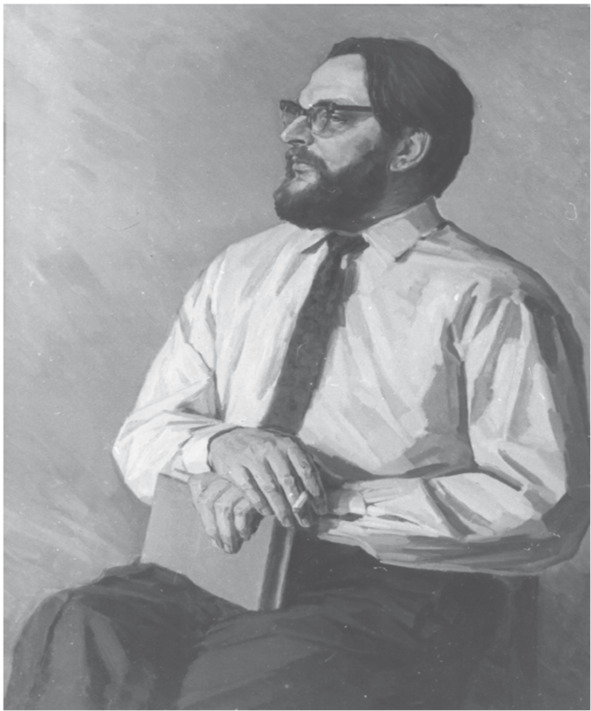

Замолчали, конечно, не все. И к этим одиночкам сейчас требуется особое, вдумчивое внимание. В отечественном кино в девяностые художественных значимых фильмов почти не появлялось, тогда кинокритики стали разворачивать дискуссии вокруг любой премьеры, вокруг каждой пусть слабой попытки прорыва. Все лучшие российские киноработы последних лет, завоевавшие длинный шлейф международных фестивальных наград, на мой взгляд, выросли на этой дискуссионной почве. В литературной критике по сей день подобная ситуация отсутствует. Обидно, что отсутствует она и в уральской литературной критике. А ведь именно здесь историко-эпическая тема имеет зримые корни не только в поэзии, но и в других искусствах. Можно вспомнить хотя бы творчество замечательного графика Спартака Киприна, в котором мы встречаем и Пугачева, и Разина — героев поэм Марьева и Конецкого, погружаемся во вроде бы дискомфортную, но полную ВРЕМЯ №6 (30) Информационно-просветительская газета 30 июня 2017 г. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям МАГНЕТИЗМ УРАЛЬСКИХ ВЕРШИН человеческим теплом, почти уютную, обстановку рабочего барака, воспетую еще Татьяничевой и Ручьевым. Нет, к сожалению, уже ни самого художника, ни многих, чье творчество он мне напомнил. Например, поэта-эпика, написавшего замечательный «Уральский временник» — свод поэм, художественно осмысляющий всю историю нашего великого края, — Юрий Валерьевич Конецкий был руководителем одного из интереснейших поэтических семинаров в стране, на занятиях которого эпические традиции гражданственности прямо-таки витали в воздухе.

Не одинок он как автор значительных эпических произведений не только среди учеников.

В прекрасной, почти легендарной поэтической семье, состоявшей из трех поэтов: отец, мать и сын — Конецкий, Любовь Анатольевна Ладейщикова и московский поэт Арсений Юрьевич Конецкий — женщина-поэт сказала свое великолепное слово. Поэмы Ладейщиковой, написанные еще в юности, удостоились высокой оценки Людмилы Татьяничевой, замечательное эпическое начало поэзии которой так и не сумело найти выражение в крупномасштабных произведениях. Ладейщиковой же она тогда сказала: «Хорошо, что вы смолоду взялись за крупные формы… У вас сильный, узнаваемый голос, и я многого от вас жду».

Далее я буду рассматривать и особенности этих наших выдающихся поэтов-современников, и соотношение их творчества с предшественниками.

Поэма по-гречески означает «творение». То есть «Медный всадник» Пушкина по сути творение одного гения, посвященное творению другого. Я не пытаюсь сопоставлять масштабы поэтических дарований, поскольку Пушкин — гениальный первопроходец тех путей, по которым продолжают и сейчас идти поэты классической школы реализма, но, когда Конецкий пишет о создателе Царь-Вазы, бережно хранимой в Эрмитаже, тут тоже возникает перекличка разделенных временем дарований. Пространством времени, не ге- ографическим. Да и вся история по Конецкому — это творческое переосмысление одним талантом деятельности других. Они вместе создают Уральскую историю. В общем миротворчестве всего человечества поэма, по словам Блока, «переход от личного к общему». Первые поэмы — эпос Гомера, он предшествовал всем другим искусствам. Уральская школа поэзии имеет право на собственный голос во всей поэзии России.

Даже нелепая шуточка: «Ты что — с Урала?» — на чем, в общем-то, основана? Над чем смеетесь — над нераскрытым потенциалом по-былинному сильной личности? (Вспомним хотя бы Сашу с Уралмаша в исполнении великого Бориса Андреева в одном из лучших отечественных фильмов военной темы «Два бойца» режиссера Лукова).

Раскрывать этот потенциал и дарить его российской словесности — задача и уральской поэзии, и, к сожалению, еще не сложившейся у нас критической школы.

Поэтому, мне кажется, будет вполне уместно вернуться к рассмотрению тех традиций, которые здесь уже существуют, были утверждены замечательными первопроходцами уральской поэтической эпики — Ручьевым и Татьяничевой, потом по-разному, в зависимости от творческой индивидуальности, продолжены шестидесятниками, и ныне живущие в произведениях наших со- временников. Это тем более уместно, что когда-то именно Борис Ручьев и Людмила Татьяничева напутствовали Ладейщикову и Конецкого в начале пути в большую литературу, воспринимая эту молодую чету не только как своих продолжателей и духовных наследников, но как две самостоятельные, независимые и непохожие ни на кого другого личности. Эту независимость и непохожесть Любовь Анатольевна и Юрий Валерьевич, так же, как и свой союз, проверили временем и сохранили на всю жизнь.

«Разница возрастов в иных случаях людей сближает, — так в цеховой бригаде интересы дела перевешивают все другие соображения, и старший по возрасту и опыту собригадник не то чтобы гнушается подсказать молодому парню, а наоборот, рад поделиться всеми знаниями и навыками, лишь бы дело хорошо спорилось,» — писал о своем учителе в поэзии уже маститый, отмеченный большим количеством всяческих премий, поэт Юрий Конецкий в статье «Уроки Ручьева».

©Елена Захарова

Социалистический романтизм Бориса Ручьева

Борис Александрович Ручьев (настоящая фамилия Кривощеков) — поэт, корнями связанный с уральским фольклором, народным творчеством. Отец поэта Александр Иванович был известным этнографом и фольклористом. Еще не осознав себя как поэт, Ручьев, по воспоминаниям его друга Михаила Люгарина, тянулся к поэзии именно тех современников, чье творчество несло в себе богатое лирическое, песенное начало — прекрасно знал Есенина, Уткина, Жарова, Исаковского. Люгарин вспоминает: «Мы сами подбирали мелодии к стихам и распевали их на все лады, бродя по улицам, уходя на луга, за реку.»

Словом в поэзию Ручьев вошел через песню и залихватская песенность эта, непонятно на какой мотив, но точно, что авторский, приближающий чужие стихи к собственному, самостоятельному мировосприятию, к личностному интуитивному чутью прекрасного, прошла потом через всю творческую его судьбу, начиная с того стихотворения, которое открывало первую поэтическую книжку «Вторая родина». Этим стартовым стихотворением было «Отход», окончательно определившее дальнейший выбор пути и отъезд поэта в город

«Прощевай, родная

зелень подорожная,

зори, приходящие

по ковшам озер,

золотые полосы

с недозрелой рожью,

друговой гармоники

песенный узор.»

Редактировали «Вторую родину» Эдуард Багрицкий и Алексей Сурков. Книга вышла одновременно и в Москве, и в Свердовске, вызвав внимание достаточно, видимо, чуткой к молодому таланту критики. Возможно такая всеобщая чуткость и в самом Борисе Александровиче зародила талантливого, судя по воспоминаниям Конецкого, просто гениального редактора. Позволю себе процитировать Юрия Валерьевича:

«… Борис Александрович начал «делать книгу».

Он брал листок с отпечатанным на машинке стихотворением и сосредоточенно прочитывал его, сухо пожевывая губами, и — либо складывал в аккуратную стопочку на столе справа, либо огорченно ронял с левой руки на ворсистый ковер, расстеленный на полу…

Разных редакторов я к тому времени уже повидал предостаточно. Газетные всегда выбирали из предложенных подборок самые слабые стихи, — у них было на это какое-то особенное чутье! — и печатали, похвалила: «Молодец, тему хорошую взял — о заводе!». Журнальные же редактора любили править строчки так неистово — особенно этим грешил заведующий отделом поэзии в «Урале» седовласый поэт-фронтовик Леонид Шкавро, — что когда искромсанные ими и еле узнаваемые самими авторами стихотворения появлялись в печати, хотелось вырвать эти страницы изо всех экземпляров выпущенного тиража и на пушечный выстрел никогда больше не подходить к журнальному порогу.

Но такой добросердечной редакторской работы я, разумеется, никогда еще не видывал, и ошарашенно следил, как очередной лист либо падал под ноги неподкупного составителя, либо пополнял тощую пачку взыскательно отобранных «шедевров».

«Держи, — через час он удовлетворенно протянул одобренную им пачечку стихотворений, — вот только главному редактору записку черкну… А это г…, — он кивнул на листы, разбросанные по ковру, — не стоит и поднимать».

Я еще буду говорить об этих не пропавших даром уроках и для творчества редактируемого тогда Ручьевым молодого поэта и для тех, кого этот ученик, превратившись уже в мастера, ведет сегодня за собой как педагог. Одно скажу, изучая редакторское мастерство и как журналист, и как выпускница Всесоюзного Государственного института кинематографии по специальности киновед-редактор, я такого восторженного описания редакторской работы не встречала, Ручьева мне знать не довелось, но в том, что описывает Конецкий, угадывается нечто фольклорно-могучее, когда герой то ли пашню поднимает, осторожно, бережно — не повредить бы всходы и сорняков случайных не пропустить, то ли песню поет.

«Сколько слов упущено по ветру

Не таких, что песнями звучат».

(«Биография песни»)

Почти в каждом стихотворении Ручьева тема песни, само это слово становится критерием искренности поэта, цельности его характера, правомерности тех или иных исторических событий.

«Потому сегодня

музыки вдосталь,

золото и солнце…

День — хорош!

Потому сегодня

очень просто,

Молодость почуешь,

да и запоешь.»

(«Ровесники получают премии». )

Песни эти, несмотря на русскую народную стихию, — почти серенады, так адресно они направлены, можно сказать диалогичны (не у Ручьева ли позднее переймет эту диалогичность Борис Марьев). Процитированное стихотворение посвящено знатному бригадиру Магнитостроя Егору Строеву. «Слово мастеру Джемсу» — это открытый разговор с американским коммунистом, мастером Джемсом, приехавшим работать на стройку молодого советского государства.

«Не беда, что говорим мы розно,

переводчик наш поет в груди —

человек я малый, но серьезный, —

ты за мною сердцем последи.»

И, наконец, одно из лучших произведений Ручьева допоэмного времени — «Стихи первому другу — Михаилу Люгарину», окрашенные романтикой крепкой мужской дружбы, одной из магистральных тем в творчестве Ручьева.

«Ты о первой родине

песню начинаешь,

и зовут той песней —

крепче во сто крат —

пашни, да покосы,

да вся даль родная,

да озер язевых

зорная икра,

да девчата в шалях,

снежком припорошенных,

озими колхозной

ядреные ростки.

И не бьется в сердце

ни одна горошина

давней, доморощенной,

избяной тоски.

…Ты о нашем городе

песню затеваешь,

и зовется в песне

родиной второй,

нас с тобой на подвиг

срочно вызывая,

до последней гайки

наш Магнитострой.

Может, послабее,

может, чуть покрепче,

я пою о том же…

И — навеселе,

как родня — в обнимку

на одном наречье,

ходят наши песни по своей земле.»

Была еще «Песня о брезентовой палатке» — нехитром обиталище истории…

Так песенное начало, прошедшее через все творчество поэта неизбежно врывается в мир его поэм, начиная с первой поэмы — «Песни о страданиях подруги», становится неизбежной их составляющей. Когда началась война репрессированный поэт находился в таежном Оймяконе, где после тушения лесного пожара оказался на больничной койке.

Появилась нечаянная возможность вернуться к творчеству. Ручьев, переживая общую для всего народа трагедию нашествия, пишет поэму «Невидимка», где нарастает его эпическое мастерство, но эпосу опять- таки помогает песня, она протестно рвется из глубины души, овевает партизанские подвиги.

«А уж ноченька — то ночь, —

никому заснуть невмочь —

Захромали наши кони,

немцами подкованы,

все российские гармони

арестованы…

Вот и дожили, друзья,

до седого волоса,

даже песни спеть нельзя

вполуголоса..

Уж ты, сад, ты, мой сад,

невеселый ты, мой сад,

на дубах твоих столетних

братовья мои висят!

Разожгли фашисты печь,

автоматы сняли с плеч,

поселились гады в доме —

хозяевам негде лечь.

Сама сад я поливала

нынче видеть не могу,

сама домик наживала —

сама домик подожгу…»

«В гневе песней стала быль» — резюме Ручьева из той же поэмы, переполненной яростью к захватчикам.

Поэма «Невидимка» стала для автора школой эпики. Но патриотический порыв Ручьева здесь опирается все-таки на общий народный и песенный опыт. Это героическая фантазия, рисующая гиперболизированный образ сопротивления, личного, пережитого на собственном опыте здесь нет. Фатально роковым образом сложились обстоятельства, что такой патриот, как Ручьев на фронте не был. Но лирический герой цикла стихотворений «Красное солнышко» (1943 — 1956 годы) и поэмы «Прощание с юностью» (1943 — 1959) верит, что его работа «равна отвагой войне». Так сама эпоха сформировала масштаб мышления поэта, потребовала эпических форм, особого уровня гражданственности и суровой человечности.

Когда моего дядю, писателя Стефана Захарова, ответственного секретаря журнала «Урал», клуб имени Пилипенко, работавший при газете «На смену» под руководством Владимира Сибирева, пригласил на встречу, чтобы его участники — молодые поэты могли услышать воспоминания о Ручьеве, Стефан Антонович много рассказывал о преданности поэта своей юности и рабочей теме, обязательности во всех творческих делах журнала. Но помню, что одна будущая учительница все возмущалась, как же это Захаров не поинтересовался за что Ручьева посадили.

.– Тогда уже никто друг друга и не спрашивал, — к ее недоумению ответил дядя, — Все сидели за какую-нибудь ерунду.

Я-то знала, что Стефан Захаров сам был репрессирован, будучи студентом, учившимся бесплатно, когда правительство решило вводить плату за обучение, год перед войной отсидел как бы за участие в литературном кружке. Бабушке с большим трудом удалось добиться справедливости. Таким образом два бывших репрессированных хорошо понимали друг друга. Захаров относился к Ручьеву с большим уважением, иначе и выступления бы этого просто не было.

Ярость к внешним врагам сочетается с приятием собственной несправедливой судьбы, отсутствием ненависти к ней. Романтик–поэт «в пустыне, за полярною чертою» не утратил оптимизма. В поэме «Прощание с юностью» есть попытка осмыслить собственные начала, проверить правильность открытых за прожитые годы истин.

«Полярный ветер. Сопки голубые.

Тиха в снегах тайга.

Текли года.

Друзья меня, возможно, позабыли,

Но я не забывал их никогда».

И опять один из ориентиров судьбы — отношение к песне. Но… Если в начале поэмы мелькнула попытка отказаться от этой стихии (к месту ли?): «Отпела песни юность. Отмечталась…» — то в финале непреходящее торжествует.

«И враз поймем, что мы совсем не дети,

и наши раны пот соленый жжет,

и не было,

и нет

жар-птиц на свете —

есть наша воля

жить на полный взлет.

И мы — почти что веку одногодки —

про юность

песни вечные споем,

за юность нашу

выпьем доброй водки

в последний раз…

И чарки разобьем».

Постоянное соприсутствие песенности делает эпос Ручьева лирическим, но в то же время остается эпос эпосом. В нем даже можно заметить некие гомеровские черты, благодаря отчетливо выраженному мифологическому элементу, который привносит вторая постоянная фольклорная составляющая ручьевского творчества — сказка с ее метафоричностью и притчевой поучительностью.

Один из замечательных примеров сказочной ручьевской метафоры человек-медведь в «Красном солнышке». Автор постепенно раскрывает содержание этого загадочного, на первый взгляд, образа. Поначалу он пользуется почти театральным приемом отстранения, ссылаясь на источники не очень-то достоверные.

«По слухам, поднимаясь из берлоги

и не боясь в морозы околеть,

почти всю зиму бродит по дороге

страдающий бессонницей медведь».

Далее уточняется источник слухов, они подтверждаются внушающими доверие очевидцами, но история остается все такой же загадочной.

«Как будто бы туманными ночами,

в железный холод, в жгучую пургу

проездом шофера его встречали

на каменном застылом берегу.»

И вот уже возникает портрет этого сказочного героя во весь рост:

«Мохнатой лапой обметая плечи,

встав на дыбки,

сквозь вьюгу напролом

идет медведь совсем по-человечьи,

весь запорошен снежным серебром».

Естественно возникает вопрос: да медведь ли это? Может, нечистая сила какая.

«Пусть чудеса случаются на свете,

но я ручаюсь все-таки в одном:

в такую зиму кровные медведи —

по доброй воле — спят спокойным сном.

Любой из них и в мыслях не захочет

спускаться с гор к ночному рубежу».

И вот разгадка найдена. Автор и фантастический герой оказываются одним существом.

«По должности своей —

ночной обходчик,

здесь только я дорогу обхожу.

Большую шубу опоясав туже,

похожий на медведя в полумгле,

один я ночью мучаюсь на стуже

по заполярной, сказочной земле».

Дальнейшее повествование развивается, как мысленный разговор с любимой женщиной. Это экспрессивно сближает человека-медведя Ручьева с медведем, в которого преображается герой Маяковского в поэме «Про это». Но на эмоциональной насыщенности двух лирических мужских образов сходство между ними заканчивается. У Маяковского медвежистость — одна из граней характера, так проявляется страсть, распаленная ревностью. Для Ручьева суровая роль медведя — это достойная мужская обязанность, долг перед всей Родиной, а, значит, и перед нежно любимой подругой.

«И разве, полуночнику такому,

мне может быть отказано судьбой

курить махорку, тосковать по дому.

за тыщи верст беседовать с тобой,

угадывать восходы по приметам,

назло пурге сыграть вперегонки,

сесть на снегу и видеть до рассвета

далеких глаз родные огоньки?

И все-таки не чувствовать обиды

за дикий свой, смешной, медвежий вид,

при жизни мы, порой меняя виды,

все так живем, как Родина велит.

…Она приучит к радостям и бедам,

сама одежду выдаст по плечу,

она прикажет —

и живу медведем,

она велит —

и соколом взлечу».

У Ручьева в творчестве соприсутствуют как образы чисто сказочные, так и те, что типологически уходят к мифу и воплощают его в условиях новой эпохи. Зачастую же одно просто перерастает в другое. Так это в стихотворении «Звезды падают дождем», написанном еще в 1934 году, когда и сам поэт, и его друзья действительно осознавали себя чудотворцами — хозяевами своей страны и собственного счастья. Тогда еще не было осознанной дисциплины, было чувство равновеликости с молодым веком, творимым собственными богатырскими силами.

«Где ты шел, сибирский леший,

через мир и через гром

по дороженькам нездешним

с колдованным топором?

Ждал тебя я год и месяц

В наши горные края…»

Четкое указание времени ожидания тоже часто присутствует в сказках.

«…и поверил: спета песня

соколиная твоя.

Вечер был. Сверкали звезды,

И стоял товарищ мой

чернобровый, грандиозный,

бородатый и прямой.

Он сказал: — Под небом синим

шел любою стороной,

нету города в России

не построенного мной».

Вот такой прорыв от мира колдованного к миру грандиозному, один из примеров ручьевского гиперболизма, неизменного для его поэзии. Интересно, что образ вольного сокола, смело парящего над русскими просторами, взятый как антитеза в стихотворении о медведе, здесь соприсутствует тоже, как вполне сказочный.

«Его называли «рабочим поэтом», всегда выпячивая первое слово, но весь-то секрет его и состоял, что он был именно Поэтом, и только жил и писал в такое трудное время, которое барским не назовешь.

«Красным солнышком душу пронес» — говорил Ручьев не только о себе, но о каждом из своего героического и трагического поколения», — пишет о своем учителе Юрий Конецкий. «Красное солнышко» — такой привычный для сказки образ! Да и «Невидимка» тоже ведь наделен типично сказочной неуязвимостью, неуловим, невидим.

Сказка, как и песня, с детства не отпускала поэта, только укреплялась в его мировоззрении как ключ к поэтическому познанию мира, самостоятельному освоению его. Открыто говорит Ручьев об этом в поэме «Прощание с юностью», где он переосмысливал свою жизнь с точки зрения взрослого, но не предавшего своих истоков человека.

«Рожденный при царе, крещен в купели

в дому столетних прадедов своих,

где входят в кровь, как воздух,

с колыбели

желания, повадки, сказки их,

где по ночам — мы жались первым страхом —

выл домовой, яга стучалась в дом,

змей пролетал над крышей и с размаху

хлестал по окнам огненным хвостом;

где нам, мальчишкам, бабки нагадали:

по золотым жар-птицыным следам

за самым верным счастьем мчаться в дали,

к премудрым людям, к дивным городам».

Также, как позднее Юрий Конецкий, Ручьев шел к своим лиро-эпическим вершинам через ряд стихотворений балладного характера: «История орла, скалы и речки», «Свидание», «Проводы Валентины», «Парень из тайги»…И он к своим вершинам пришел. Пожалуй, главное достижение поэта — его поэма «Любава». В ней ощутимо влияние традиции романтических поэм, о которых писал В. М. Жирмунский:

«Поэт выделяет художественно эффектные вершины действия, которые могут быть замкнуты в картине или сцене, моменты наивысшего драматического напряжения… Объединяются общей эмоциональной окраской, одинаковым лирическим тоном, господствующим в поэме — и в описательных ее частях, и в рассказе, и в действии.»

В «Любаве» современный ему героизм и столкновение эпох Ручьев не просто показывает через драматическую любовную коллизию — особенность метода поэта дала возможность на почве, вроде бы далекой от открытой сказочности, в реальной строящейся России через повседневное, неухоженное бытие прорасти вечному мифу.

Вспомните «Иллиаду» Гомера! И кто теперь докажет, что боги не вмешивались в непосредственный ход сражений, если слепой певец это зафиксировал? Не гомеровским ли участливым богом, немножко — только с другой целью — перехватившим функции «невидимки», предстает в поэме «Любава» нарком Серго Орджоникидзе?

«Будто б раз перед самым рассветом,

приглушив от волненья буры,

горняки его видели летом

на крутых горизонтах горы.

А под осень — на тропах плотины,

по приметам действительно он,

с бригадиром одним беспартийным

полчаса толковал про бетон.

По сугробным, невидимым тропам,

поздним вечером, в лютый буран

он зашел на часок к землекопам

в освещенный костром котлован.

…И по компасу путь выбирая,

шел пешком через ямы и тьму

к первым стройкам переднего края,

лишь по картам знакомым ему».

Тема прекрасного города, его строительства, как решающего исторического события, которая проходит через все ручьевское творчество, здесь получает свое высшее выражение. В «Любаве», по-моему ее носителем и пропагандистом очень ярко написанным стал одноногий служитель загса, инвалид в шлеме со звездой. (Тоже неведомо откуда вылез не то из сказки, не то из мифа какого-то.)

«Сами гляньте, что долы, что горы,

где ни ступишь — то вал, то окоп…

Вроде город наш

вовсе не город,

а насквозь — мировой Перекоп!»

И вот конфликт — выбор души между городом-мечтой и вполне созревшей «царь-девицей» из байки ребячьей» — Любавой. Скажите, а вам это противостояние случайно не напоминает разрушение Трои из-за красоты Елены? Но здесь красота великого будущего города побеждает силу женской красоты.

И опять не могу не процитировать Конецкого: «Поэзию Ручьева я полюбил с ранней юности, ценил его поэму „Любава“ за выписанные рукой зрелого мастера характеры и краски, за убедительную интонацию и емкий, саморазвивающийся сюжет. И за музыку стиха. Убери ее — останется великолепная повесть, но исчезнет то волшебство поэзии, которая, обогащая души, таинственно вводит в наш обиход потаенные ритмы глубинной гармонии и добра, недоступные обыденной прозе.»

Конецкий же в беседе со мной назвал «Любаву» отложенной поэмой. То есть типичный сюжет тридцатых годов разрабатывался Ручьевым многие годы спустя с 1958 по 1962 годы и, благодаря такой большой временной паузе, приобрел дополнительный объем дыхания и полноту осмысления.

Я с упоением впервые читала стихи Ручьева в городе, полностью объявленном всесоюзной комсомольской стройкой — Аркалыке. Такая акция — не завод, не отдельный объект — целый город строился трудом энтузиастов, ну и, конечно, заключенных. Местный казахский театр — целый курс выпускников ГИТИСа, да и нас, журналистов, выпускников крупных университетов по распределению за романтикой сюда приехало достаточно. Помню, как гордились, что именно здесь, в районе Аркалыка — так звали тот областной центр — в казахской степи садятся космонавты.

Это уже потом мы выяснили, что у города нет перспектив для развития, рудник, возле которого его построили быстро исчерпал себя. Вскоре он областным центром быть перестал, превратился в поселок, а недавно выяснилось: в городе-мечте больше нет населения, он стал необитаемым. А вот Ручьева я опять перечитываю. И, мне кажется, пафос его поэзии не устареет никогда.

Жизнь меняется, но опыт не просто поколений, а вот таких замечательных дарований неисчерпаем, он питает, делает богаче силы молодых. Каким тружеником был Ручьев на Магнитострое (пришлось работать и плотником, и бетонщиком), как доблестно трудился на Севере в годы войны, забывая о собственной несвободе, таким же тружеником был он и в поэзии.

Конецкий пишет: «Секретов мастерства он не скрывал: « И план был, и вдохновение было, а многие страницы я сначала писал прозой, а потом уже только зарифмовывал». Мне поэм, в те годы еще не писавшему, дико было слышать о каком-то плане, но ведь многотысячестрочная поэма единым махом, с наскоку — теперь-то я знаю! — ни в жизни не напишется. Это тебе не лирическое стихотворение в шестнадцать строчек!»

Ручьев был счастливым человеком — творцом, полным оптимизма. Он умел дружить и, наверное, потому легко находил общий язык с молодежью, что сам обладал молодой энергетикой, которая легко читается в его стихах. Другой его ученик и соратник Конецкого и Ладейщиковой в шестидесятых годах, а мой педагог и наставник — поэт Борис Марьев, которому я также посвящаю в своей книге отдельную главу, описал это взаимодействие в своих стихах «Памяти Бориса Ручьева».

«У Кремля,

На Софийской набережной,

Меж поэтов

Он был — как бог,

И глядел я

Почти что набожно

На его седину

и батог.

Он меня

Среди молодежи

Обнаружил сам —

за версту,

И на лике его

Обмороженном

Было что-то от тундры в цвету…

Остальное — в каком-то мареве.

Был доклад. Содоклад. Буфет..

— А читали вы

Борьку Марьева?! —

Грянул он на весь каьинет.

И ко мне на плечо,

Безжалостный,

Как в присяге,

С размаху лег

То ли посох его

Державинский,

То ль колымский его батог…

….Как мы пили с Ручьевым!

Спорили!..

Был он ровней со мною —

с юнцом…

Нас паскуды какие-то ссорили.

Разве можно

Поссорить

С отцом?!»

Фигура самого Ручьева приобретает здесь прямо-таки библейскую мифологичность. Марьев, рисуя его как Бога, практически композиционно развивает сюжет 4 строфы 22 псалма: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.» Стихотворение Марьева завершается так:

«Спит поэт, землекоп и философ,

Хоть в Магнитке —

не пухом земля…

Заведу я

ко времени

Посох —

Наподобье его костыля.

Перед тем,

как лечь

По соседству,

Ту —

ручьевскую —

Благодать

Передам я другим…

По наследству…

Только было б

Кому

Передать!»

Даже, если допустить, что это мое сопоставление с библейским текстом несколько привязанное, нет на свете ничего случайного. Посох этот был, видимо, абсолютно органичен, как последний дополнительный штрих к незабываемому портрету этого деятельного по-державински государственника в уральской поэзии. Как я уже писала, не одному Марьеву он указывал им путь в поэзии. Обратимся снова к вполне реалистическим воспоминаниям прямо по-сыновьи преданного памяти Ручьева Конецкого. Я все время надеюсь, что его живые записи станут когда-нибудь основой воспоминаний о судьбах его поколения шестидесятников и тех, кто это поколение за собой вели. Сам Юрий Валерьевич называет себя в творчестве прямым наследником классической советской традиции тридцатых годов, не только Ручьева, но и Корнилова, лауреатом премии которого он является. Вернемся сейчас к моменту первой встречи Конецкого с героем этой моей главы.

«Весной 1969 года в гудящем молодыми голосами холле московской гостиницы «Юность» кто-то из челябинских поэтов по праву земляка — то ли Саша Куницын, то ли Слава Богданов — познакомил меня с Борисом Александровичем Ручьевым, который переложив натруженную палочку — батожок из одной руки в другую, неторопливо протянул мне свою доброжелательную ладонь.

— Неровно работаешь, — сказал он хрипловатым голосом вместо приветствия, — стихи пишешь крепкие, настоящие, да вдруг — слабинка…

Оказывается, на У всесоюзном совещании молодых писателей, которое наутро открывалось тут же, в конференц-зале гостиницы, меня определили в семинар к Ручьеву, и он, как заинтересованный руководитель, с пристрастием уже успел прочесть мою рукопись..»

Я бы назвала метод Ручьева методом социалистического романтизма, в начале века, правда, чаще в театре такие определения были в ходу. Известны «романтический классицизм» Сумбатова-Южина, «фантастический реализм» Вахтангова… Социализм, как творческая идея, дал в его поэзии щедрые всходы именно на почве романтической души автора, его незаурядной героической биографии. Наверное, поэтому и тянуло к нему последующие литературные поколения, что мальчишки, да тем более поэты всегда ищут героев, ориентируются на настоящие мужские характеры, которым весомость создает внутренняя сила личности. Такой характер и был у Бориса Александровича. Но, если в романтических поэмах, возникших на развалинах просвещения по словам Вяземского: «неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени», кстати и современник из советской эпохи — Борис Пастернак говорил, что ему для творчества нужна некоторая несвобода, то романтическая поэзия Бориса Ручьева порождает прежде всего свободой, просто дышит ею, ею наполнена. И в первую очередь это свобода труда. Даже в заключении Ручьев не осознает свой труд как каторжный — работает от души, не жалея себя.

Человек-«гайка» стал в постперестроечной России пугающим символом обезличивания. Что «гайка» -то «великой спайки» об этом забыто напрочь. Для героя Ручьева труд — не только форма самовыражения, это еще и счастье товарищества. Лучше ли нашему современнику, когда он чувствует себя не гайкой, а пешкой в руках босса. Даже психологи в прессе успокаивают читателя: если у вас на службе начались сокращения, больше и лучше работать не надо, ваш руководитель для себя уже все решил и выстроил собственную схему — кого убрать, а кого пока оставить.

Невольно позавидуешь Ручьеву, который говорил о себе и своих единомышленниках: «Мы были романтиками и мечтателями — первые строители и поэты 30-х годов „Магнитостроя“. Суровые будни строительства мы озаряли своей юношеской мечтой и фантазией».

Создается впечатление, что каждое время жестоко по-своему. Я бы назвала годы, в которые мы теперь живем, эпохой всеобщей невостребованности. Поэтов, к сожалению, это коснулось одних из первых. Поэтому эту свою главу мне хочется завершить словами из статьи Конецкого, написанного еще в 1998 году, также заключительными: «Когда мне порой невмоготу, до отчаяния трудно становится барахтаться в тяжелых и мутных водах моря житейского, передо мною встает мужественный образ Бориса Ручьева, и я говорю себе,

— Ему было еще труднее, а он не сдавался и всегда оставался настоящим русским поэтом.»

Думается, и в начале второго десятилетия двадцать первого века поддержка Ручьева нужна многим из нас не меньше.

©Елена Захарова

«Ненавижу куркулей!»

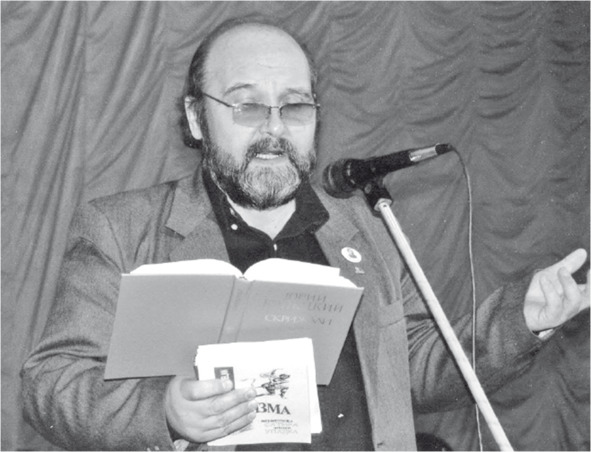

Поэт-публицист Борис Марьев

Когда мне было четырнадцать лет, я впервые заочно познакомилась с поэтом Борисом Михайловичем Марьевым, еще не читая его стихов. Впервые подписавшись на областную молодежную газету «На смену!», я почувствовала большое доверие к ее литературной страничке и, положив в конверт четыре написанные от руки собственные стихотворения, отправила их по адресу редакции. Об этом не знали ни родные, ни друзья. И вдруг нежданно я увидела три из отосланных произведений, составившими целый чердак третьей полосы. Одобрительное вступление к стихам и было подписано Борисом Марьевым. В конце шестидесятых поэт подрабатывал литературным консультантом.

Благодаря этому случаю мое доверие к газете укрепилось и, возможно, что выбору моей профессии эта публикация тоже способствовала.

То, что именно с газетой для меня ассоциируется имя этого поэта символично. Именно с прессой Марьев был связан много лет, сотрудничал на заводском радио, был корреспондентом «Уральского рабочего» и «На смену», редактором Свердловской киностудии. Владимиру Дагурову он подарил сборник лирических репортажей с надписью: «Не суди строго — это журналистика.» Шли шестидесятые. Развитие журналистики и поэзии проходило параллельно, мысли и приемы их пересекались, образуя некий невиданный сплав, получивший позднее загадочное название кентавристики. У поэзии Марьева и лучшей публицистики тех лет задача была общей — не просто отобразить жизнь, а сделать ее лучше. Читателю следовало объяснить, что плохо, что хорошо, — некое нравственное просветительство. Что на Земле, где по законам эволюции любая стабильность прерывиста, рай не достижим, — тогда не казалось аксиомой и никого не останавливало, потому, может быть, что в рай никто и не верил, да и в коммунизм, как в нечто устоявшееся, тоже не все. А вот в то, что от твоего творчества души прозреют, бюрократы устыдятся, моральные ценности окажутся весомее материальных — в это верили. Поэтому и шли не только в журналистику, но и в другие романтические профессии. Думаете, наивно и недостижимо? Но почему тогда совсем не в пору социалистического реализма устыдившийся прототип Митрофанушки превращался ценой деятельного самосовершенствования в президента Академии художеств Оленина, а влияние драматургии Александра Островского на русское купечество имело прямо-таки педагогическое воздействие.

Конечно, для исполнения такой миссии, как исправление нравов, надо было обладать страстным темпераментом. У Бориса Марьева он был.

«Живем мы яростно и нервно,

Но век-то все-таки таков,

Что всюду медленно и верно

Мы вытесняем дураков».

Но публицистичность поэзии, увы, загоняет ее в узкие временные рамки. Так стихи о дураках были опубликованы в те годы, когда жесткая дисциплина насаждаемая исполнительными дураками сменилась личными интересами и профессиональной безответственностью хитроумных чиновников периода застоя. В те годы я слышала марьевские строки из уст несостоявшегося воротилы, пытавшегося одурачить честного исполнителя, все-таки в последнюю минуту попытавшегося схватить распоясавшегося авантюриста за руку. Тогда из уст мошенника они звучали не только как самозащита, но и как вызов. Менялись акценты, потому что менялось время. Продолжалась эволюция общества. Учась на факультете журналистики, где Марьев преподавал античную литературу, мы в начале семидесятых овладевали прежде всего аналитическими жанрами, готовясь к работе в толстых журналах, однако, подобные материалы и в областной прессе были не редки. Девальвации журналистики в целом, а тем более крепкой уральской газетной школы предсказать никто не мог. Не думал об этом и Марьев.

И все-таки не «из реки по имени факт», как современные представители СМИ, черпал свой оптимизм уральский поэт. Поверхностная газетная конкретика зачастую ему мешала и в этом причина неудач поэтических репортажей. При больших эпических возможностях в лучших произведениях Марьева на первый план всегда выходила лирика. Лирики тогда были в почете и в журналистике. На журфаке нас учили, чтобы сделать свое газетное повествование доходчивым для читателя, начинать в черновике, как в личном письме, с обращения — «Здравствуй, дорогая мама!» как бы именно близкому человеку обо всем рассказывая. Естественно в готовом материале эти слова отбрасывались.

Среди уральских поэтов, обращающихся к эпическим темам, Марьев вслед за Борисом Ручьевым и в большей степени, чем Татьяничева, представляет линию лирического эпоса.

Замечу, что хотя никому не дано предугадать, как отзовется то или иное слово, сказанное поэтом, но искреннее участие Марьева в творчестве молодых, его вера в будущее перенесли часть его творческой энергии в последующие поколения.

«Первым настоящим поэтом похвалившим мои отроческие стихи стал Борис Марьев», — вспоминает Любовь Ладейщикова.

И сама она, и другие поэты-сверстники Тамара Чунина, Альфред Гольд, Юрий Лобанцев, Вячеслав Терентьев, Владимир Кочкаренко, Герман Дробиз — все это индивидуальности, далекие от подражательства, самостоятельные, часто не согласные ни со своим былым старшим наставником, ни между собой, но сила в них общая. Когда-то присутствие в поэзии Марьева эту силу подпитывало.

«Своей эрудицией, смелостью суждений Марьев формировал нашу поэтическую культуру», — пишет Владимир Дагуров.

И все-таки, если говорить именно о поэтической судьбе самого Марьева — утверждаю: Марьев не устарел! Он не в прошлом, он в будущем. Его историзм — историзм культурологический, а не документальный. Да, вот здесь упомянут Ленин, тут Дзержинский, а положительным героем выведен Пугачев, если разобраться, фигура также весьма противоречивая. Но, постойте, Ленин-то экранный, Дзержинский с портрета, да и Пугачев, возможно, написан под влиянием пушкинской прозы. Вот такая мифологизация. Не далеко отходящая, кстати, от взглядов современных искусствоведов. Лев Аннинский тоже не раз писал о том, что в кинематографе шестидесятых обращение к образу Ленина было попыткой противопоставить сложившейся бюрократической системе живой, творческий подход к созданию государственного устройства.

«И нет для нас дороже счастья,

Чем в нем угадывать себя».

Таким же счастьем было для зрителей на спектакле Марка Захарова «Красные кони на синей траве» наблюдать, как не загримированный Олег Янковский играет вождя революции. Сенсацией казалось в эпоху позднего Брежнева видеть Ленина без картавости, лысины, бородки клинышком, а просто как молодого и мыслящего главу государства. Маска падала — оставалась личность. Не слишком ли смело?

«Все в мире куплено ценой

Сгорающих сердец».

Жизнь на гребне эмоций, на грани возможностей, думалось, что только такой метод существования может способствовать тем самым изменениям к лучшему, ради которых живет человек. Марьеву хочется заглянуть в глаза своим персонажам. « И в глазах у человека — синева, синева у человека на душе.» «С горечью гляжу в твои глаза, я-то знаю цену этой муки». «Ходят женщины с усталыми глазами, необласканные ходят по земле» Четкие, звучные, часто неожиданные рифмы Марьева («без грусти — по-русски», «утра — пестра», «нетерпеливой — крапивой», «мглисто — материнство») создают впечатление постоянно слышимого между строк сердечного ритма поэта.

Иногда этот ритм прерывается наболевшими и уже неизбежными риторическими вопросами:

«Как делают историю?»

«Кто вам сказал, что жалость унижает?

Кто выдумал, что нежность все простит?»

«А вы, друзья? Все зелены пока?

Поете песни? Пьете по чуланам?

Задумки разбросав по чемоданам,

валяете, как прежде, дурака?»

«Но, мальчик, что значит «эго»,

если оно лишь остров?

Но, Гамлет, что стоит слава,

когда уже был Шекспир?»

«Скажите, вам понятен Гамлет?»

Такое впечатление, что поэт постоянно находится в диалоге со своим читателем, большое количество обращений это подтверждает:

«Полюби меня, буфетчица Тамара!

Выдай койку мне, товарищ комендант!»

«Мои родные! Как же вы достойны

здоровья, счастья, солнца, красоты…»

Или даже:

«О, время! Ты сбиваешь спесь!»

«Здравствуй, тополь!»

Деревья вообще среди самых любимых героев Марьева. Они наши предшественники на земле, товарищи, которые дышат с нами одним воздухом, и берегут его для нас. Экологическая тема прорывается у поэта еще в те годы: «Исправляйте, граждане, климат! Берегите, граждане, лес!» Это и пушкинская традиция. Когда в Михайловском друзья были далеко, Александр Сергеевич дружил с деревьями, многие из них помнил, посвящал им свои лирические строки.

Поэзия Марьева — эпос шестидесятых с их страстным желанием улучшить мир. Кроме поэм вся его поэзия читается как единый цикл на одном дыхании написанный, где нельзя остановить ни одно мгновение, потому что следующее должно, просто обязано быть еще прекраснее. В том же ключе и с тем же пафосом написана его «Баллада о своей улице».

«Враз не выхлестнешь алчность,

Как грыжу,

Эту преданность

Не людям —

Вещам.

Ненавижу его, ненавижу

Многоликое сословье мещан!

И, теперь разносолов тех отведав,

Понимая, где деготь, а где мед,

Я опять живу на улице поэтов,

Что за Ленинской сразу идет!

Тут тебе и космодром,

и бараки,

И гармошка, и раскат соловья

Ну а споры, так зато, брат, без драки,

Потому что все поэты — семья!

Ну а если безденежье случается,

Мы и песнями утешим жену…

Пусть иные, бездомовные, печалятся —

На своей, товарищ, улице живу!»

Тут фактически через запятую перечислены многие темы стихов Марьева. (Вспоминаются «Моей жене», «Визит вежливости», «Моя тема». ) Что важно для авторского мировоззрения — улица Поэтов не стоит на месте, но идет вслед за Ленинской, то есть дело революции должно продолжаться именно собратьями Марьева по перу. Теперь улучшить мир призваны именно они. Лишь по истечении лет, мы, читатели, видим, что все-таки в этих стихах время высветлено, выхвачено из потока на том этапе, где космодром и барак соседствуют между собой, и что тогда казалось само собой разумеющимся.

И все же «Баллада» программнее и глубже для автора, чем открытый пафос ее завершающий. Важнее здесь тема как раз не своей судьбы, которой живет человек внешне благополучный, вроде бы всего достигший в жизни. Отсюда центральный образ не своей улицы.

«И сбылась, представь себе, та задуминка:

Почернел мой старикан от трудов,

Но светился его домик — как изюминка —

Меж лабазов да резных теремов.

Ну а вышло, хоть село и не столица,

Оказался он ну как бы за чертой;

Ни купчишки, ни поп, ни полиция

Не якшаются с былой голотой.

Да и прежние соседи-приятели,

Работящей окраины краса,

Хоть здоровались, а все навроде прятали,

Уводили смущенные глаза.»

Трудяга-кузнец, герой «Баллады», осуществил мечту своей жизни — нажил и капитал, и дом честным трудом, а вот уважения, о каком мечталось, и в помине нет.

Поэт — материалист и марксист, как это вообще зачастую свойственно истинным поэтам, договаривается до вечной христианской прописи: жизнь без любви — это жизнь без Бога, никакой благодати в ней нет и быть не может. Да Марьев и сам об этом говорит, пусть другими словами:

«…как бы ни жил ты заботой всемирной,

Сердце знает свою улицу Любви,

Есть она в твоей громаде стоквартирной:

Лишь по имени знакомых назови».

Читаю и думаю — люди изменились теперь к худшему, утерял Марьев актуальность. А потом огнем обжигает щеки, вспоминаю множество совсем недавних примеров. Среди них — похороны старой учительницы с пятидесятилетним стажем. Так получилось, что смерть пришла внезапно, лишних денег дома не было — всего две тысячи. Остальное и на похороны, и на поминки моментально принесли ученики, товарищи по работе, друзья дома. На своей улице, выходит, жила эта учительница.

Притча, от которой отталкивается Марьев, касается одной из главных в его творчестве тем: соответствие внешнего и внутреннего. Та жизнь, которой человек живет в реальности, исходя из законов здравого смысла, и та, которой жаждет душа этого человека, совпадают не всегда.

Наиболее свободен в своем жизненном выборе человек, который гоняет голубей. Он на высоте и в реальном мире, где «переизбран этой осенью в завком», и в том, где ему еще далеко не сорок, а «все мальчишки с широко открытым ртом обожающе глядят на чудака». Эти два его мира оказались вполне совместимы.

Гораздо труднее крановщице Зинке («За глухим забором»). Это стихотворение верный показатель, что поэзия Марьева все-таки намного превышала его журналистские возможности. Создавая это ярко самобытное свое произведений поэт как будто работал над одним из модных тогда очерков на морально-нравственную тему, не давая покоя реальной героине, достаточно бесцеремонно вмешиваясь в ее жизнь и жизнь ее ближайшего окружения, организовывал, например, собрание, даже не одно (по устным воспоминаниям современников).

«…снова на бюро райкома

О тебе поставили вопрос.»

Свято верил поэт в возможности и право советской прессы решать судьбу отдельного человека. Ну и что? Ничего из этого не получилось. Зинаида из семьи так и не ушла, да и не собиралась. Видно, не все человеческие моменты были учтены публицистом Марьевым даже при такой его активной партийной позиции. А вот стихи получились прекрасные. Недаром в уже цитируемом мной стихотворении «Памяти Бориса Ручьева» поэт предается трогательным воспоминаниям:

«Вы

Стоградусный спирт

Не пробовали?

Попадали

под горный обвал?

…Леонид Сергеевич Соболев —

Сам генсек —

Мою «Зинку» читал!

Со слезою читал —

с платочком,

Добрым носом

Водя по строчкам…»

В поэзии же важна не конкретная, единичная Зинка, а то художественное обобщение, до которого сумел додуматься через ее судьбу автор, то, как сумел развить навеянную полифонией жизни непростую тему. И это Борису Михайловичу удалось.

Начинается поэтическое повествование широко, с народным песенным размахом, который наверняка не мог не порадовать Ручьева. Настолько емких, насыщенных строф не так много не только у Марьева, вообще в современной ему поэзии.

«Ах, какую девку загубили!

Ох, как били каблуками в пол!

Ядовитой браги наварили

И неделю плакали и пили,

Голосили: «Го-орько!», гомонили

И, напившись, падали под стол».

Вроде бы все ловко сладилось для забеременевшей крановщицы, от которой отказался любимый человек, все реалии убедительно выстроились, срифмовались в своей конкретности, как в марьевских стихах. Выдали Зинку замуж

«За вдовца, за собственную хату,

За корову в рубленом хлеву;

За перину, жирную зарплату,

За цепного сторожа Мулата,

За гусей в невыкошенном рву.»

Марьева и как журналиста, и как поэта возмущает, что теперь еще одна душа обречена на жизнь без любви. Гнев автора нарастает в отрывистых неполных предложениях: «Выдали. Отдали. Окрутили.» А дальше прорывается обычное для Марьева желание прямого общения со своим персонажем: «Где ты, Зинка, Зинка — Огонек?» Двойственность ситуации он пытается передать через лаконичную антитезу: «Стережет добро Мулат от вора, иль тебя от воли стережет?»

У Зинки была в уральской поэзии предшественница — Любка из «Песни о страданиях подруги» Бориса Ручьева. Но если у Ручьева, кроме переживаний брошенной героини, — это еще и переживания ее товарищей по бригаде, мальчишек, впервые ощутивших отцовскую ответственность, то романтик Марьев видит перед собой только Зинку (а ведь, наверное, и для вдовца, взявшего подобно святому Иосифу на себя заботу о матери и ребенке, чьим отцом являться не мог, произошел момент сложного нравственного выбора, не замеченного поэтом). Но для читателей все-таки тоже важно, что главную ношу выбора судьбы автор возлагает на самого человека. Марьев хочет подтолкнуть и Зинку, и читателей в личных вопросах к самостоятельному решению, к независимой позиции, но при этом просто убежден, что без его вмешательства не разберутся.

«Знаю, Зинка, ты еще не веришь

В правду светлых и крутых дорог».

Создается впечатление что внутренний, пусть и задорный, но вполне земной мир крановщицы он пытается наполнить собственной поэтичностью, перенеся ее в женский вариант судьбы.

«И сомненья к черту отметая,

Ты уйдешь в сиянии огней,

Гордая,

красивая,

святая

В материнской прелести своей».

И все-таки замечательно, что в стихотворении этом выбор остается за самой Зинкой, а финал открытым. Путь человека по Марьеву всегда многовариантен, как многовариантна в своем развитии любая личность. И здесь, конечно, он прав.

В каждом человеке много всего намешано. Сам Марьев тоже не был исключением. Он ведь мог так и не пройти путь от шпаненыша, до университетского преподавателя. Способность самому делать выбор и потом нести за него ответственность — качество в глазах поэта самое ценное.

«Налево — смерть.

В полон возьмут — направо.

А прямо — быть без славы и коня.»

И богатырь застыл в тревожных травах,

Копье над вещим камнем наклоня.

Но это миг.

Вперед!

За честью бранной!

Лишь вздрогнет степь,

лишь ветры впереди…

Чего бояться?!

Верен конь буланый,

И меч остер,

и мужество в груди.

Есть жалкие сомненья: «Ну, куда мне?

Да разве смочь? Не справлюсь

хоть умри…»

Иные

век

стоят над этим камнем,

А посмотреть на них —

богатыри!»

Найти собственное решение, понять себя может помочь взгляд со стороны. В стихотворении «Я работал в угрозыске» милиционер и бывший правонарушитель, пообщавшись друг с другом, лучше вникают в собственную ситуацию. Что сближает их? Да любовь к работе, трудоголизм своего рода.

Художник Григорий Нечеухин, в те годы сосед Марьева по коммуналке, вспоминает: «Этот, визовский период жизни оперуполномоченного уголовного розыска Бориса Михайловича Марьева был еще и периодом его становления как поэта. Писал он много, увлеченно. Часто засиживался за полночь. Мог в 2 часа ночи зайти ко мне и прочитать только что написанное. (Я тоже не привык ложиться рано.) Однажды он прочитал мне стихотворение «Шаляпин». Это было настолько здорово, что я невольно воскликнул: «Когда же ты бросишь бегать за шпаной с наганом и займешься только литературой?!»

Особенность же творческого пути Марьева как раз и состояла в том, что в своем желании сделать жизнь лучше, он чувствовал — одной литературы мало, нужна более широкая деятельность. Сам когда-то будучи уличным мальчишкой, он теперь верой и правдой принадлежал шестидесятым с их огромной верой в успешность перевоспитания человеческой личности. Уверенность эта прочитывалась тогда везде, включая, по мнению Льва Анненского даже экранизацию толстовского романа «Воскресение». Так что Марьев свято верил в свою непоэтическую часть работы и с энтузиазмом ей занимался. Но иногда и его энтузиазм давал сбой.

«… И бывало, ночами,

Стуча у виска,

Наплывало отчаянье,

Леденила тоска.

От жулья, потаскушек,

Матюгов

и невзгод

Я сбегал тогда —

слушать,

Как дышит завод,

Как клокочут мартены,

Как в дождь и туман

Пролетариев смена

Спешит по домам».

Поэт прекрасно владеет звукописью стиха. «Богатырь… в тревожных травах» — тревога ощущается в самом подборе согласных. Рокочущее «р» вообще для Марьева характерно, но не везде оно несет такую яркую смысловую нагрузку. В стихотворении об угрозыске хамски гогочущее «г» «От… матюгов и невзгод я сбегал» переходит в глубокое дыхание огромного заводского организма — «слышать, как дышит» («ш — ш»), переходящее в звуки, напоминающие те, что вырываются из жерла вулкана: «как клокочут мартены».

И далее:

«Нет наград драгоценней,

Чем ночной разговор:

О литье.

о процентах

Говорил бывший вор…

Я открыл ему двери,

В телефоны оря,

В человека поверил,

И, как видно, не зря!

Эх, утешил Андрюша».

Мне не кажется, что риторичность Марьева может помешать сегодня восприятию его творчества. Он не только с бывшим уголовником Андрюшей, но и с сегодняшними старшеклассниками, крутыми и продвинутыми, ухитряется быть на равном. Говорю как бывший школьный библиотекарь, они его легко запоминают и охотно цитируют, если, конечно, удается привлечь внимание к томику поэта. В шестидесятые же, когда гражданственность просто бурлила, казалось, что если Гамлет (кстати, один из персонажей Марьева) с экрана спрашивает «Быть иль не быть?», то обращается он непосредственно к тебе. Поэтому и Марьева большое количество риторических вопросов монологичным не делают. Его лирический герой, как я уже подчеркивала, живет в постоянном диалоге и с персонажами, и с читателем, сам развиваясь и меняясь в этом общении. В этом постоянном разговоре по душам проявляется и темперамент поэта, и его напористость, и подчас парадоксальность. Вот и в стихотворении про угрозыск мы чувствуем и одержимость работой оперуполномоченного Марьева, и его умение выслушать другого, и формирование собственного жизненного опыта.

На недавнем юбилее поэта как-то сам собой всплыл вопрос: а Марьев кто — диссидент или марксист? Находили доказательства и того, и другого. Думается, что вопрос этот связан с противоречиями марьевской натуры, а, следовательно, и творчества. Увлеченный современностью как оголтелый романтик Марьев не избегал ее разноплановости, многосоставности, в нем нарастал диалектик, но особого хода поэт ему не давал, поскольку цель марьевского творчества была другая — поэтическими средствами овладеть жизнью и, вызвав горячий отклик читателей, преобразовать ее. Марьев был готов раскручивать мир, как матрешку, раскрывать его содержание до последней составляющей, до первоосновы. Особая зрячесть была дана ему на это.

«Спят малыши в колясках,

В коконе шелк листка,

В синих апрельских кляксах

Завтрашняя река,

Жаркое пламя — в спичке,

В черной земле — хлеба,

В юношеской привычке —

Будущая судьба…»

(«Зрячесть.»)

«А в этом парне — Несмеяна.»

(«Музыка»)

«Как радиоприемник, в полусне

Щебечет что-то

поутру во мне.»

(«Счастливый день». )

И сама коммунистическая идея предстает у Марьева зачастую как часть общей гуманитарной культуры своего века, таится внутри ее.

«…От подонков, глядящих барами,

От неведомых ей грехов, —

Убегала

женщина

к Байрону:

Наизусть три тыщи стихов!

Сколько строф

без бумаги выточено

В перекурах

меж зуботычинами?

Ей в бараке шипели: «Дура»,

Вся шпана хохотала всласть,

Но жила в ней,

жила Культура,

Коммунизм,

Советская власть!»

(«Баллада о переводчице»)

Впоследствии поэт-мыслитель Юрий Лобанцев будет писать, что вечно славит «тяжесть кулака, который сжат во имя права думать.» Марьев же изображение самого себя в момент разговора с ненавистными его духу мещанами избирает в качестве аналогичной метафоры: «Я вежлив, я вежливее кулака, вспотевшего в грубой перчатке боксера». Но, что характерно, разговор-то все-таки продолжает. Как будто, если рядом нет умного собеседника, то и с дураками надо научиться разговаривать — нехитрая школа марьевской дипломатии. Правда, наука эта, по Марьеву же, малополезная, потому что суть человека рано или поздно должна обнаружить себя, раскрыться, прорвать все оболочки даже самые уютные и, может быть, до некоторых пор спасительные.

«Нам всем когда-то сделались тесны

И дедов дом и бабушкины сказки».

Вот в чем особенность великолепной поэмы Марьева «Пугачевщина», что это именно его авторское прочтение человеческой и народной истории. Не стихия масс, как у Василия Каменского, не трагизм предательства, как у Есенина, — главное в этой поэме. Самое главное человек, уже по праву ли, но осознающий себя фигурой исторической, в момент личного выбора. Выбором между жизнью во лжи, без любви и личным земным счастьем без лишних амбиций. И в то же время между героической гибелью за други своя и предательством товарищей во имя личного благополучия. Выхода практически нет. Любой выбор чреват изменой себе. Но Пугачев поступает, пожалуй, так, как поступил бы на его месте сам поэт, для которого всегда была важна суть затаенного. Пугачев не отказывается от любви, но затаивает ее в себе, продолжая с ней жить. И все же, как вождь народного восстания, он отказывается от всего земного и человеческого, как бы на себе самом себе ставя точку.

«…По щеке рябой и смуглой —

Чугунная слеза,

И потухли, словно угли,

Государевы глаза.

В тех очах, уже не зрячих,

Хутор светится казачий…

Тихий Дон… Утиный плесн…

Песня, песня — до небес!

Сенокос и новолунье,

И шелковая коса…

Соня, Софушка, певунья,

Станишная краса!

…Государь в лице усох,

Слезы капают с усов,

И язык у государя

Непослушен, как засов.

— Ой, робяты! Ваш родитель

Нонче в горести, как пес!

Подымите, отведите

Эту женщину в обоз.

Ей на выбор распахните

Крышки царских сундуков,

Златом — серебром дарите,

И платков, и жемчугов…

Ей от горького недуга

Шубу жалую с плеча!

То вдова. Моева. Друга.

Омельяна Пугача…»

Нелегко далось народному вождю его решение, даже сама его речь затруднена. (Марьев использует четыре неполных предложения.)

Видимо, коллизия выбора между верностью любви и верностью идее постоянно волновала поэта. В других реалиях этот выбор предстает в стихотворении «Из жизни Маркса». Поводом к его сюжету послужило то, что Марьев изложил в прозаической преамбуле: «В труднейшую для него пору Карл Маркс отказался от кафедры в Прусском императорском университете».

«Долг у портного, долг у мясника,

А дети Маркса спят на раскладушках.

…И все-таки

ни с чем послы уйдут

Из этих стен,

где только книг навалом:

Маркс был отцом,

Умел ценить уют…

Но он был

очень

занят

«Капиталом».

И все же Карл Маркс в своем выборе лицо частное. Выбор же Пугачева диктуется его общественной миссией и той ролью, которая ему эта миссия навязывает.

«А кругом — глаза косые.

Бесприютные. Босые.

Рвань. Верблюжие горбы..

Яик,

Азия,

Россия

Ждут решения судьбы.»

«- А мы, демидовские холопы,

натерпелись на сто лет,

Натерпелись на сто лет, терпежу теперя нет.»

И, хотя те же страдальцы провозглашают: «Режь боярина да барина — воронам на обед!», в известном пушкинском определении — « русский бунт, бессмысленный и беспощадный» Марьев делает акцент именно на первом слове –«русский». «Омелюшке, Омеле», хитроумно манипулирующему мнением толпы, где одни считают: «Нам што Петр, што Емельян, лишь бы не было дворян», а другие — «Ну ты, паря, это зря: как же можно без царя?», противостоят управители России, которые не способны на важный для Марьева диалог с народом, но просто еле-еле говорят по-русски.

«Над Казанью трезвон.

Дым?

День?

Полночь?

Лупит князя гарнизон:

— Сдай ключ, сволочь!

С четырех сторон пожар,

Князь перчаточку прижал:

— Каспада, мне отшен жаль,

Я ф печали,

Губернатор убежаль

В кремль с ключами…

…Князь — петля через плечо,

А не кается:

— Зо Эмилий Пугачофф,

Зо не кайзер!

Зо не цар! Вы понималь…»

Вот каково противостояние: народ, жаждущий отмщения и желающий, чтобы с ним говорили на понятном ему родном языке против изолированных, обособленных представителей власти. Выступление Пугачева обречено потому, что на лжи построено.

Ассоциацию уже с другим временем — революцией 17-го года, вызывают две строчки: «Отвяжись — худая жись, вдарь прикладом!» Первая часть этого выражения среди стариков еще недавно было в ходу, да и приклад как-то больше сопоставим с оружием двадцатого века: ружьем, пулеметом. Колокольный звон открывает поэму — звук походной трубы ее завершает. Борьба не закончена.

Под колокольный, завывающий звон разбушевавшейся зимней стихии проходят перед нами все события поэмы о голодном и бездомном военном детстве «Вьюга». Сюжет ее напоминает подетально выписанный киносценарий. Один крупный план здесь сменяет другой, каждый конфликт перерастает в последующий. Устами погибающего ребенка поэма обвиняет сытых и равнодушных. Что тот несчастный ребенок и сам взрослый лирический герой одно и то же лицо становится ясно только в самом конце поэмы.

«…Был долгий сон.

Менялись даты,

Крутился кинопленкой век,

Пока проснулся

бородатый,

Суровый,

взрослый человек, —

Другой — по имени, по званью,

В других заботах и словах,

И только

теми же слезами

Алёшкин сон стоит в глазах».

Последняя, завершающая строка поэмы как бы подводит черту, категорически декларируя авторскую позицию: «И ненавижу куркулей».

Вернемся, однако, к тексту поэмы, погрузимся в него. Мы еще не знакомы с ее героями, но Марьев уже открывает перед нами географию того трагического детства. Повинуясь марьевскому мастерству реальность здесь плещет через край.

Первое место пересечения пространства и времени :

«Вокзалы. Хмурые вокзалы,

С угарным запахом угля,

С громадами брони и пушек,

Плывущих мимо без конца,

С ругней и топотом теплушек —

Под хромку пьяного слепца;

С крестом войны на каждой раме,

С тяжелым взглядом патрулей,

С полузнакомыми ворами

И сквозняками площадей…»

«Сквозняк площадей» сразу напоминает о хронотопе площади, по Бахтину связанном с гражданственной тематикой. У Марьева этот образ работает в том же контексте.

«И пламенем, святым и чистым,

Венчая дымную броню,

Повсюду лозунг — «Смерть фашистам!» —

Врывался клятвой в жизнь мою».

Второе пространство — время поэмы, параллельное первому, враждебно ему, как враждебно ребенку — герою поэтического повествования Марьева.

«Базары… Шумные базары,

Где давка, брань и кулаки,

Где в общей куче самовары,

Учебники и сапоги,

Где над вещами — овощами,

Поверх бумажников лихих

Расселись местные мещане…

Я молча ненавидел их!»

И вот мы знакомимся с главным героем, с таким, каким он хочет выглядеть в собственных глазах, хотя вся суть характера остается не видимой, а затаенной.

«Я независимо и гордо

Смотрел с босяцкой высоты

На их облупленные морды

И величавые зады.

Заросший, грязный и голодный,

Мечтающий о теплоте,

Я шел надменно и свободно

В сквозном детдомовском «клифте».

Но весь этот пижонский, независимый антураж растает перед первой же горькой обидой, нанесенной в воровской «веселой квартире» незадачливому жулику.

«Я вспомнил в горестной истоме

О них, умерших стариках,

О тишине в их теплом доме».

(Вот откуда изначальная тоска о теплоте, дом-то, где жила родная семья, был теплым.)

«…О хрупких маминых руках,

О папке — в траурной каемке

Он улыбался над столом, —

О Нинке — стриженой сестренке;

Ее увез другой детдом…

О Марь Васильевне и даже

О Женьке, что средь бела дня

Украл часы… а в этой краже

Все заподозрили меня».

Честный изначально парнишка оказывается не способен жить по законам воровского мира.

«То ль хватки не было известной

В одиннадцать сиротских лет,

То ль жил во мне — работай честно! —

Посмертный дедовский завет?..»

А рядом второй по значимости, психологически вырисованный Марьевым персонаж — «залетный вор» Петька Грач, совсем не такой простой, как кажется изначально. «Он был удачлив и красив». Бывало и попадало от него Лешке (так назвал Марьев своего лирического героя) под горячую, пьяную руку и выглядел он в Лешкиных глазах неуязвимым, взрослым, цинично стараясь ввести его в дело. Но и Петька Грач — дитя войны. И Лешка был не далек от такой судьбы. Марьев и здесь старается заглянуть поглубже.

«О вы, недетские дороги!

О память, ты во мне жива!

Из-под полы, как из берлоги,

Я слышу Петькины слова:

— Прости, Алеш… Не буду драться!

Я ж понимаю — сирота.

Пацан… А мне уже семнадцать,

Да толку нету ни черта…

Вот погоди — заломим дело:

Махнем куда-нибудь в Ташкент,

В костюм тебя одену, в белый,

Шикарно вырядишься, шкет!

Учиться будешь… Я уж рядом —

Устроюсь на любой завод,

Я ж слесарь пятого разряда,

Вот трудовой недостает».

Вот такая смесь идеалов Остапа Бендера и бывшего вора Андрюши из стихотворения «Я работал в Угрозыске», а главное — искренняя привязанность старшего к младшему, желание опекать менее приспособленного к жизни, чем ты сам, может быть, немного похожего на того, каким ты был когда-то.

Но нет ничего более постоянного, чем временное. Блатная жизнь засосала Петьку и попал он не в Ташкент, а в тюрьму.

Оба мальчишки выписаны достоверно реалистически, но есть в поэме два образа, построенные по принципам типажности и не более. Это два антагониста по своей сути: боец, похожий на Тараса Бульбу, за которым Лешка готов бежать на фронт, и торговец Сима, чуть было не прикончивший замерзающего паренька.

Старшина нарисован по плакатному: «Он встал, огромный, угловатый, поправив орден на груди!», за таким, начавшим с незнакомым мальчишкой доверительный, человеческий разговор, действительно хочется идти на подвиг.

«Я всей душой рванулся следом,

Крича за поездом в бреду:

— Эй, дядька! Я к тебе приеду!

Ты слышишь! Я тебя найду!»

Симу же Марьев обрисовал приемами карикатуриста:

«…Дымится пирогами плошка —

От масла, сволочи, скворчат!

Сидит живот на сытых ножках,

С лимонным ликом на плечах.»

И далее:

«…Лимон

становится

Томатом.

Взлетел, как бомба!

И навзрыд

Заголосил истошным матом:

— Куда милиция глядит?!»

Засилье таких, как Сима кажется одинокому путнику непробиваемым даже в военное лихолетье. «Заборы! Чертовы заборы вдруг вырастали впереди!»

«И я побрел, трясясь от дрожи, —

Мороз крепчал, сводил с ума,

И были призрачно похожи

Все эти низкие дома.

У всех забиты ставни плотно,

Забор с колючкой наверху,

И из-под каждой подворотни

Собаки рявкали в пургу».

Противовесом царству глухих заборов в поэме встает образ народа, традиционный для русской литературы. Особенность здесь только в том, что здесь он выстрадан ребенком. До сих пор встают вопросы, полемически заострены дискуссии: что за общность — народ, стоит ли верить в народ, чего-то ждать от народа. Если бы вера в народ подвергалась сомнению в годы войны, вряд ли бы войну выиграли

«О человеческое горе!

Тревоги. Беженцы. Мешки.

Фанерный Гитлер на заборе.

На карте черные флажки.

И репродукторы, бушуя,

Будили скорбную страну

Железной песней, про большую

И про свинцовую войну.

И вторил им невыносимый,

Невыразимый бабий вой

Над всей обугленной Россией,

Над всей Россией кочевой.

И вот — из грохота и гама,

Из пекла схваток и трудов —

Судьба устами Левитана

Читала список городов,

Которые сегодня взяли…

Или отдали в свой черед.

И в те минуты на вокзале

Молчала не толпа — народ!

…Народ трехжильный, семикожный

Что строить, что окопы рыть.

Народ, который невозможно

Ни обмануть, ни победить!»

Что же такое война для маленького героя Марьева? Это унизительная битва за выживание, битва за выживание, битва с ровесниками, также, как он сам, кормившимися наемным трудом, в частности переносом чемоданов для пассажиров с ночного поезда, вынужденная конкуренция за общий источник питания, за возможность честно работать.

«Окружены шальной оравой,

Мы подали друг другу пять,

И молча ели снег кровавый

Не в силах на ногах стоять.

Проходят годы, и, однако,

Ночами долгими без сна

Я вспоминаю эту драку

При страшном имени — «Война»

Своеобразная метафора человеческих судеб вынужденных противников на войне. Была бы такая возможность — не дрались бы никогда.

Антивоенный пафос поэмы сливался с пафосом ненависти к равнодушным, которым ни детское, ни общечеловеческое горе ничего не значит. Две эти разные темы здесь оказываются созвучными.

Своеобразие художественного стиля поэта проявляется не только в центральных для его творчества крупных эпических произведениях. Незабываема поэзия Марьева. В целом благодаря своеобразию, непохожести, хотя и оставалась в контексте всей современной русской поэзии, была откликом на основные сдвиги в панораме общества.

Палитра красок, диапазон интонаций, которыми пользуется Марьев как талантливый собеседник и рассказчик, весьма широки. Поэт может парадоксально перевернуть любую ситуацию, приведя к результату почти комическому Делает это он не для собственной забавы, а для того, чтобы обескуражить читателя, увести от ложных схем, заставить вновь думать самому. Беззлобно-насмешливо, с юмором он выстраивает свод житейских наставлений для девушек: «Не любите, девушки, поэтов, все поэты, что тетерева…» и завершает советом совершенно противоположным: «Не воруйте, девушки, поэтов, пожалейте, девушки, подруг!» На принципе иронического снижения интонации в стихотворении «Трамвай» он заявляет: «Поэты творцы всевозможного чуда, за исключением денег!» Иногда способом создания иронического акцента становится использование повседневной разговорной кальки, штампа, часто употребляемого расхожего выражения, типа сегодняшнего: «А то!» « Да! Я узнал, как пишутся стихи, но мне с тех пор от этого не легче!» В таких ситуациях на помощь поэту, видимо, приходит спасительная отрезвляющая ирония.

«Убедительно, строго, ласково

Сам себе говорю: «Держись!»

И –по методу Станиславского —

С облаков опускаюсь в жизнь».

Но финал творческой судьбы сорокатрехлетнего поэта был далек от «хэппи энда» возможность необходимого Марьеву диалога с миром уменьшилась, сама марьевская вселенная сузилась от дружбы со всеми до круга близких душ. Что же произошло? Изменилось время. Но большой поэт не может легко меняться в угоду политике государства. Как писал Михаил Светлов: «Я сам лучше брошусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя.» Пока хватает сил, поэт будет протестовать протестовать против механической смены рельс, ломки судеб, попавших под колесо истории. Когда протест уже станет бесполезным, наступает трагическая развязка — любая: дуэль, самоубийство, смерть от накопившихся за все годы борьбы недугов. У Марьева, который, как и его любимый поэт Маяковский, был «сплошное сердце», как раз сердце и подвело. Наверное, немалую роль здесь сыграл разгром клуба имени Пилипенко, лидером которого он был. Разгрому этому Марьев противостоять не сумел, да особо и не попытался, видел — время меняется невозвратимо. И неожиданно, как его собственный персонаж, поэт оказался не на своей улице. Правда, преподавал античную литературу, пробовал увлечься эстетикой, но прежнего горения уже не было. Да и не мог он себе его позволить. Времени оставалось все меньше.

Сначала ему, видимо, казалось, что ограничения свободы не коснутся кипения самой народной жизни, что разные чиновничьи ухищрения не пройдут проверки временем и обнаружат свою несостоятельность, как возводимая совсем недавно в научный культ теория Лысенко, опиравшегося на эксперименты энтузиаста Мичурина. Поэтому такое задорное и оптимистическое стихотворение о садовниках, можно сказать, прямо продолжающее стихотворение о повсеместном вытеснении дураков:

«Садовники, уж эти мне садовники!

Обриты тополя, как уголовники.

От лязга ножниц ежится июль:

— Под нуль его, кудрявого! Под нуль!..

…Торопятся садовники бессонные

Мичуринские видеть чудеса,

А рядом, за казенными газонами,

Гудят в полнеба вольные леса,

Поют дрозды,

Листва сквозная светится,

Порхают в солнце бабочки с утра,

Уж если здесь сосна с осиной встретятся,

Так накрепко,

Навек

Без топора»