автордың кітабын онлайн тегін оқу Поговорим? О том… о сём… — 2

Марита Мовина-Майорова

Саша Генераллов

Поговорим? О том… о сём… — 2

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Редактор Б. Майоров

Корректор Б. Майоров

Иллюстратор М. Мовина-Майорова

© Марита Мовина-Майорова, 2022

© Саша Генераллов, 2022

© М. Мовина-Майорова, иллюстрации, 2022

«Поговорим? О том… о сём… — 2» — лирико-юмористический сборник рассказов от создателей «Ах, эта проза Жизни!» и «Армейские небылицы — 2». Новый взгляд на человеческие взаимоотношения и забавные истории из армейской жизни.

«Ах, эта проза Жизни!» вслед за сборником «О, эта проза Жизни!» продолжает серию «Байки про жизнь — и не только».

«Армейские небылицы — 2» сразу завоевали симпатии широкого круга читателей лёгким ненавязчивым юмором и самоиронией героев на фоне зарисовок из жизни армии 80-х и 90-х.

ISBN 978-5-0055-6487-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

…сидел он — бравый офицер — в раздумье глядя пред собою, в воспоминанья — как в прицел — направив взор… и чередою пред ним вставали — картины дней былых…

Обманутые ожидания

АРМИЯ 80-х

Он занимал всё купе. Прямо посередине. Не оставляя кому-либо ещё даже намёка на какое бы то ни было пространство.

***

Майор Кичин лежал на верхней полке и мечтал. Был он ещё достаточно молод, но ранняя седина уже вплела свои многочисленные нити в его темно-каштановые волосы, пышности которых не могла скрыть даже короткая военная стрижка. Он много послужил, ещё больше повидал, но по-прежнему оставался неисправимым мечтателем. А что ещё ему оставалось? Только мечтать. В той унылой служивой жизни, которую майор вел вот уже без малого почти двадцать лет, только и было, на самом деле, что одно светлое пятно — пятнышко — это его семья: обожаемая им супруга Анфиса Владимировна и двое сынишек — Вовка и Мишка.

И вот лежал майор Кичин на своей верхней полке и предавался мечтам. А мечтать было о чём.

Год назад по великой семейной протекции (муж сестры Анфисы Владимировны подсобил) направили его нести службу за рубежи нашей Родины — за границу — аж в целую Венгрию. До того он только слухами питался, как там, за этой заграницей, наши служат и живут. Сказка какая-то, а не служба и жизнь! Будто бы гардероб для всей семьи, если семейные, приводят в порядок — обувь там, джинсы, куртки обалденные, кожаные пальто, аппаратурой музыкальной — целыми центрами музыкальными — обзаводятся, ковры, посуда… еды всякой-разной навалом в магазинах. В общем, сказка, она и есть. Правда, иногда, слушая подобные рассказы, майор нет-нет, да и подумывал: «И зачем этого столько надо? Можно и так, скромно, как все в нашей стране, жить», — это мысли в голове у него такие вот проскакивали. Но тут же вспоминалось, как однажды ночью пришлось ему с поста — с боевого дежурства — на одолженном у прапора «Иже» переть мешок картошки из офицерской столовой — прапор этим мешком и поделился — потому как в эту пору (февраль месяц) в магазинах одна размороженная слизкая гниль вместо неё продавалась. Супруга тогда, правда, чуть не ополоумела от страха, когда поняла, что это он с боевого дежурства за тридцать километров приехал с картошкой. Но что делать? Кушать хочется… и дети ещё.

А сейчас майор мечтал. Мечта эта была семейная: и он, и Анфиса Владимировна, были людьми музыкальными. В свое время сам он чуть было не обучился игре на баяне в музыкальной школе, но мать его из школы забрала — платить было нечем, а вот супруга его, та музыкальную школу окончила — все семь классов по фортепьяно. Но дальше у неё не пошло, поскольку началась первая любовь, и стало ей не до музыки в училище, так как много музыки у неё стало в сердце. Однако с той первой любовью не сложилось: сердца влюбленных не в унисон звучали — у парня того сильнее. А вот её сердце он, Василий Михайлович, все-таки музыкой растопил: на гитаре во дворе — совсем даром, взамен баяна в музыкалке — за деньги, — научился здорово играть, и при первом свидании в весеннем парке так душещипательно забубил о том, как плачет девочка в автомате, что сердце юной Анфисы с его сердцем прямо в унисон и зазвучали.

Эта музыкальность общая их и сплотила. И по этой причине первым делом, сочетавшись браком, они приобрели отечественный стереофонический приёмник. Ни кровати нормально, ни холодильника, ни… в общем — ничегошеньки нет, а приёмник, прямо на полу на небольшой подставке, мигая лампочками — музыку преподносит. Стереофоническую. И больше им ничего не надо. Уже счастье.

Потому, как только за границу попали — первым делом и решили музыкальный центр покупать. Все там сразу в городке посуду всякую, ковры, джинсы да пальто кожаные начинали покупать, а они нет — музыкальный центр решили брать. Но денег он стоит! Ого-го! Одну только зарплату майора надо месяца три, а то и четыре целиком складывать. А на что жить?

Но наши же всегда выход найдут. И Василий Михайлович с Анфисой Владимировной тоже его нашли.

И теперь он мечтал. Уже точно можно было мечтать и даже в мыслях эту мечту руками трогать. Дело оставалось за малым.

***

И вот теперь он занимал всё купе. Прямо посередине. Не оставляя кому-либо ещё даже намёка на какое бы то ни было пространство.

Супруга сидела на нижней полке, поджав ноги и прижавшись спиной к стенке, а сыновья, с ногами же, забрались на противоположную нижнюю полку и играли там в крестики-нулики.

Майор периодически отрывался от смакования будущего счастья и нависал со своей верхней полки над супругой и интересовался, как оно там, у неё, внизу. Терпимо, или как. Анфиса Владимировна, как и полагается боевой подруге, отвечала ему, что терпимо, но, чуть помедлив всё-таки признавалась, что больше «или как» — ведь шли вторые, и, слава богу, — заключительные сутки, их практически безвылазного заточения в купе: всей семьёй после очередного отпуска возвращались они из Ленинграда в свой маленький гарнизон в южной группе войск — в ту самую Венгрию.

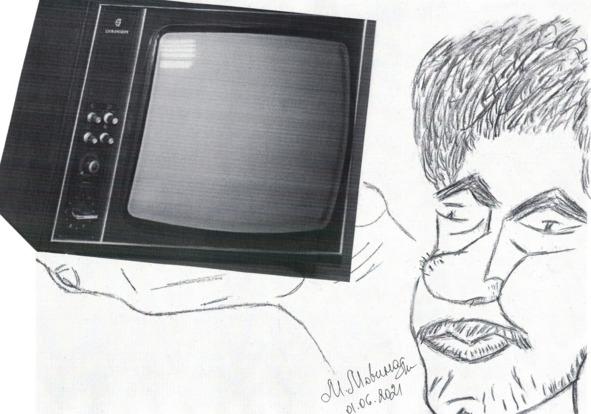

А посередине купе, на полу, стоял «Рубин» — отечественный цветной телевизор.

В очередной раз, свесившись к жене и поинтересовавшись, как у неё там, внизу, и получив от неё всё тот же ответ «или как», майор Кичин задержал взгляд на телевизоре, потом вздохнул и обратил свой взор за окно. Он механически наблюдал, как проносятся мимо ухоженные мадьярские поля и городки, и невольно поддался воспоминаниям — сейчас не столь уже и приятным, но лишь по причине скорого расставания. Он вернулся в тот радостный день, когда купленный телевизор доставили наконец домой из магазина. Сколько было восторгов, как вокруг него прыгали мальчишки, как любовно ему все вместе выбирали они место в маленькой комнате, как, наконец, всё семейство село на диван, и момент чуда наступил… Да-а-а… Экран вспыхнул и погас. Чудо, не успев начаться, закончилось — кинескоп сгорел. Сразу. О-о-о-о!!!! Вот горя-то было! Не описать.

Надо понимать всю остроту проблемы: домой-то мастер придет посмотреть, что там с телеком не так, но, если тот «не операбельный», то есть, только в телеателье его можно к жизни вернуть — тащи его на своем горбу туда. А был телевизор великолепен не только тем, что имел шикарно цветной спектр показа фильмов и всяких-разных патриотических передач и новостей, но ещё и своим агромадным размером и весом. Это была настоящая громадина, с впечатляюще большим, выпирающим сзади чуть ли ни на полметра, кинескопом. Ого-го! Такой в такси не влезет.

Хорошо было одно — кинескоп сразу сгорел. А если сразу — то заменить весь телевизор должны были без проволочек. Такое правило торговли тогда к нему применялось. Правда, об этом семья майора узнала несколько позже, но тут же и озаботилась: только хорошо бы и следующий не сгорел, а то замучаешься менять!

А в тот трагический момент все члены семьи погрузились в настоящую пучину горя. Они сидели и, обалдев, дружно смотрели на погасший экран… Затем майор позвонил в ателье. И им привезли новый телевизор. И добавили, что если телевизор сразу «дуба не даст», то пахать будет вечно.

И вот сейчас выстраданный красавец, любимый и прекрасный — гордость Советской промышленности — телевизор «Рубин» занимал всё купе.

Был он куплен чуть больше года назад на кровные, складываемые в течение полутора лет в семейную копилку рублики, и в добавок к этому, занял майор ещё недостающую сумму, которую до самого отбытия за границу и выплачивал, в офицерской «чёрной кассе»*[1]

Кроме того, поскольку вожделенный телевизор был огромен, пришлось под него сразу же прикупить ещё и надёжную, широкую, полированную тумбу. Эту тумбу сразу отправили в контейнере по месту службы, как только это место майору стало известно: супруга категорично заявила, что в ней удобно будет хранить пастельные принадлежности. Тогда Василий Михайлович и его супруга ещё ведать не ведали, что заграничные запросы вынудят их менее чем через год, уже в следующий отпуск, тащить туда, уже практически на себе, и сам телевизор. Думаете, чтобы по нему мадьярские новости и рекламу смотреть? Нет. Или для того, чтобы наши советские урезанные передачи и разухабистые концерты в стиле «попса» после четырёх часов дня (только в это время начинались трансляции из Союза) смотреть? Не-е-е-т. Для этого у семейства там был старенький маленький автомобильный телепуньчик.

Тогда для чего? А это поймут сегодня только те, кто имел сцастье до перестройки и в перестройку служить за рубежом. Да, приходилось офицерам нашим открывать в себе, или взращивать, коммерческую жилку для «коммерческой» деятельности, которая, к слову сказать, категорически и беспощадно и в нашей стране, и уж тем более — в частях за границей — пресекалась. Но её, эту деятельность, так же беспощадно продолжали вести и в стране, и в воинских частях, поскольку кушать-то хорошо всем хотелось, а заграничные прелести смущали и воздействовали одинаково на всех, невзирая на должности и звания, и даже на таких стойких, как наш майор. А там, в Венгрии, хорошо шли, то бишь, продавались, привезенные из Союза сигареты, спиртное, кофе и ещё наша всякая всячина, не говоря уже об икре, биноклях и тем более — телевизорах. Не потому, что у них там, собратьев по социалистическому лагерю, этого ничего не было. Ещё как было! Но! Дороговасто, на их взгляд, да и зачем, если намного дешевле можно приобрести в другом месте: наши военнослужащие и вольнонаёмные свои «богатства» хорошего качества, за полцены практически мадьярам отдавали, чтобы хоть как-то суметь «прикупиться и приодеться» за время пребывания у них. Одной зарплаты даже старшего офицера, с учётом того, что жёны, практически не имели возможности работать (все места были заняты вольнонаёмными), конечно же, никак не хватало. По несколько месяцев складывали семьи в кубышку форинт за форинтом[2] Отрадно было только то, что приглянувшаяся в магазине вещь, никуда не девалась ни спустя месяц, ни спустя — два и даже три месяца — дефицита ни в чем не было, так что можно было спокойно на неё копить и потом купить. А вот если привезти из Союза что-то на продажу, тогда можно и не копить несколько месяцев.

А уж если привезти сразу телеви-и-и-зор..!

Вот и стоял «герой» и «надежда» майора и его супруги прямо посередине купе. А сами они всей семьёй ютились, как птицы на жёрдочках, на своих полках. Чтобы выйти из купе, им приходилось проползать по своим полкам к двери и прямо с них сигать через открытую дверь купе — в коридор. Мальчишкам было очень прикольно так акробатиться. А вот Василию Михайловичу с Анфисой Владимировной приходилось искусно выгибаться всем телом, выводя ноги за пределы купе в открытую дверь, и держась за стеночку купе, осторожно ставить их на пол коридора. А вагон-то качается!

Однако тщательные подсчёты выручки за «богатыря» и того, что смогут, наконец, приобрести за это, грели их сердца. Чего греха таить — прибыли они за границу, как бы это помягче сказать, неважнецко одетые и обутые, не знавшие продуктового изобилия, да что там! — элементарного достатка. А здесь, за границей — майор, как только прибыл по месту назначения, сразу вспомнил рассказы побывавших за ней, — чудо-чудное, диво-дивное! И не только для жен!

Блестевшие глянцевыми боками эмалированные разноцветные кастрюли, пластиковые нарядные мусорные ведра, просто шикарные мягкие швабры, сияющие унитазы в витринах и белоснежные ванны, хромированные краны и всякие полочки, музыкальные центры и электрические швейные машинки «Зингер» с двенадцатью операциями и оверлоком, перламутровый сервиз «Мадонна»[3] и кожаные пальто с меховыми воротниками, джинсы, куртки, кепки, шорты, и о! купальники, которые можно было примерять! Всё это великолепие просто ослепляло! А еда! Всякая! Разная! Аппетитно пахнущая! Тонко нарезанная на специальных машинках колбаска, ветчина, буженина! Сыр, несчётного количества сортов! Оливки, перчики… Рынок! И ещё: книги! В военторг регулярно завозили советскую и зарубежную взрослую и детскую литературу — такой дефицит в Союзе!

Ох! Чего греха таить — кружило всё это головы и соблазняло советские офицерские семьи, ну совсем не избалованные такими вещами. А всё это ведь денежек стоит!

Вот и пёрли сейчас майор Кичин с супругой этот телевизор! Пёрли и мечтали.

***

Чем ближе поезд приближался к конечной остановке, тем волнительнее становилось на душе майора Кичина. Он, конечно, не посвящал свою дорогую Анфису Владимировну во все тонкости «коммерческого» предприятия. Однако Анфиса Владимировна, и без того более или менее просвещенная женами комсостава о способах монетизации привезенного из Союза товара, чьи мужья не единожды проворачивали подобное, всячески скрывая свою тревогу за исход предстоящего супругу дела, нет-нет, да и посматривала на верхнюю мужнину полку, как бы проверяя, всё ли у него там, наверху, хорошо — как он там? Прямо, понятно, она и не думала задавать ему подобные вопросы: он должен верить, что она полностью доверяет ему, не сомневается в нем и в благополучном исходе данного мероприятия.

А майор уже не мечтал о музыкальном центре, а вовсю планировал, как лучше, а главное — безопаснее — провернуть это дело с телевизором. Сложность ведь главная была в чём? — габаритах товара. Один солдатик его точно не унесёт, два — может быть, а лучше… И как внести телевизор в их офицерский дом незаметно? А над головой, на третьем этаже, сам замполит части живет! Да ладно внести: ну привёз себе телек из Союза и привёз. А вот как вынести его, чтобы никто не застукал? Ну, свои, офицеры — вряд ли стучать начнут — все этими делами купли-продажи занимаются. Но замполит? Прямо, ёлки-палки, над головой живёт, и окна его прямо на парадную выходят! Хотя, с другой стороны, продавать-то привезённое прямо так вот никто не запрещал, но надо, чтобы всё, типа, шито-крыто происходило! А тут такая «дура» неподъёмная! Ещё и пронести её надо к задним воротам за складами, а это не десять метров пройти. А главное-то, главное! — особист части. Попадёшься — костей не соберёшь, то бишь звёзды с погон полетят, и хорошо, если только звёзды — за такое и из партии попереть могут…

В общем, потихоньку, от всех этих мыслей у Василия Михайловича начала гудеть голова. И что-то нервно потряхивать его начало. Повернулся он лицом к стенке — не помогло. Лег на живот и попытался смотреть в окно, но там уже стемнело, и это просигналило ему, что пути-то до конечной остановки — рукой подать. Ещё хорошо, что ночью поезд приходит — доставить домой телевизор в темноте проще.

Он снова повернулся на бок, только теперь лицом к купе, и сам не заметил, как глубоко и тяжело вздохнул. Тут же перед ним нарисовалось встревоженное лицо Анфисы Владимировны, и она, трогательно прикоснувшись к его широкой ладони, тихо спросила:

— Васенька, может… того? У нас же недалеко спрятано. Таможню же прошли. — Она всмотрелась в лицо мужа. — Ну что, доставать?

Василий Михайлович с нежностью, в ответ тоже чуть сжал ладонь жены.

— Какая же ты у меня… настоящая! — вдруг с чувством произнес он. — Настоящий товарищ! — потом приподнялся на локте: — Мальчишки спят?

— Спят, Васенька, спят. А ты и не заметил, как их сморило? Пусть поспят, ближе к станции разбудим.

По сердцу майора прошлась теплой волной благодарность к жене: «Вот ведь — всегда поддержит. И в горе, и в радости! И всегда знает, как помочь. Вот сейчас прямо в точку попала! Как же я сам до этого не додумался!»

Он погладил жену по щеке и, предвкушая удовольствие, потёр руки:

— Давай, Анфисушка, доставай! Накрывай!

— Тише, Васенька, детей разбудишь, — улыбнулась ласково Анфиса Владимировна. — Достать — достану, а накрывать-то, Васенька, уже и нечего — всё мальчишки подъели. Так придётся.

— Ну и ладно, — спустил с полки ноги майор, — даже так и лучше — ядрёнее продерёт и голову просветлит, а то что-то гудеть от мыслей начала.

Супруга с пониманием кивнула:

— Да, Васенька. Я и сама, честно сказать, заснуть не смогла. Но ты не переживай — все у тебя получится. Ты что, первый в городке, кто продаёт? Конечно, этот «Рубин» — больно громаден, в кармане из дома не вынесешь. Но что уж теперь об этом… Хотя… — она обняла мужа за покатые плечи (к этому моменту майор уже сидел рядом с ней), — хотя… можно и не продавать. Сами смотреть будем — ты только вспомни, сколько хлопот нам доставила его покупка! Копили-копили — купили. Притарабанили еле-еле — сгорел: лыко да мочало — начинай сначала. Обменяли — года не попользовались — везём продавать. Жалко, Вася. А самим ещё три года автомобильное наше малюпусенькое «горе» смотреть? Одна ведь радость — Союз увидеть, фильмы наши душевные… Пугачёву ту же послушать и посмотреть в цвете. — Анфиса Владимировна вздохнула — не тяжело — чуть-чуть.

Седовласый майор почти виновато посмотрел на пригорюнившуюся жену:

— Ну что ты, Анфиса? — он бережно прижал жену к себе, — …ну… конечно, жалко. Ну да — хлопот он нам доставил… ну, мало посмотрели… — Они помолчали. — Но ты только представь! — Василий Михайлович встрепенулся: — Японский музыкальный центр! — прошептал он жарко своей любушке на ушко, — с колонками, с функцией записи! Сколько запишем западной эстрады на него! Мощный! Звук какой! Слышала же у парторга — помню, с какими глазами от них прибежала. …Да и для чего же его было сюда тогда переть?.. Я уже и с ребятами договорился кассеты заиметь для переписывания. Вспомни, как ты мечтала «итальянцев»[4] слушать, Мадонну, Баккара, Бони Эм! Ты что? Все попусту, что ли? — майор отстранился — не много, так, самую малость, и слегка повысив голос, уверенно закончил: — Нет-нет, как решили, так и сделаем. Здесь главное до задних ворот донести незаметно. А там уж мадьяр этот, торгаш, и примет его. Отвезёт кому надо, загонит, и, глядишь, через день-два уже денежки на центр у нас будут. Он же сказал мне, что у него и покупатель есть. — Тут Василий Михайлович снова возбужденно потер руки: — Ну ладно, любушка, доставай уже, дёрнем за успех наш, — и майор, явно отбросивший все страхи и сомнения, окрыленный, чмокнул свою Анфису Владимировну — любушку, в мягкую щечку.

Супруга помолодела в один миг и даже чуть зарделась:

— Хорошо, хорошо, Васенька. Из стаканов только придётся — ладно после чая проводник не унес, — и она, встав коленями на полку, поскольку телевизор не позволял ногам свободно спускаться вниз от самой двери и до самого столика, наклонилась под него и извлекла оттуда успокаивающую и одновременно возбуждающую, мерцавшую в полумраке купе чистой как слеза жидкостью, стеклянную пол-литровую тару.

— Да ты, я смотрю, уже и приготовила её! — с восхищением воскликнул майор.

— Ну тише ты, Васенька! Да, приготовила. Я же чувствовала, что волноваться ты начал: вон как вздыхал.

— Да ты моя, любушка-голубушка! — волнительно-нежно тихонько воскликнул майор, и уже больше не тратя времени на поцелуи и благодарные обнимания, вскрыл тару и плеснул живительную и спасительную в данный конкретный тревожный момент времени жидкость, в гранёные стаканы.

— За успех!

— За успех!

***

Наши дни.

Давно уже прошла и канула в лету перестройка, нет уже Союза, из которого за рубеж отправлялись нести службу наши офицеры и прапорщики — с семьями и без таковых — и наши вольнонаёмные граждане на работу в воинские части; ехали они туда ещё и с надеждой подзаработать деньжат и, приодевшись и прикупившись, вернуться затем в Союз и пожить на Родине в своё удовольствие некоторое время, не думая ни о чём; заросли бурьяном склады и ворота за ними того военного городка в солнечной Венгрии, куда собирался майор Кичин нести свой, так нелегко доставшийся ему в Союзе телевизор, — гордость отечественного приборостроения, — да и сам весь бывший военный городок вот уже без малого тридцать с лишним лет, заброшенный и никому не нужный, влачит пустое существование, пугая развалинами своих ангаров и бывших домов комсостава местных жителей, забредающих сюда время от времени посмотреть на остатки былого Советского величия; давно уже нет в живых замполита, которого так опасался майор… и где тот особист — гроза всей части?.. выросли сыновья майора, и у них уже свои дети; во всю кипит в стране рыночная экономика, и вот за витринами уже наших магазинов блестят хромом краны и отливают белизной унитазы и ванны, в супер- и мини-маркетах (неприличным стало называть вещи своими, русскими именами, то бишь, в универсамы, гастрономы и даже просто — магазины), все полки завалены колбасами, сырами — в упаковках, тонко нарезанные на специальных машинках; соления, вяления! напитки на любой вкус — правда, мы больше почему-то вспоминаем наш отечественный лимонад «Буратино»; в торговых центрах витают аппетитные ароматы, сотворенные руками искусных маркетологов, и всё там вылизано и блещет чистотой — чистая заграница! а мы все чаще вспоминаем всё тот же лимонад «Буратино», напиток «Байкал», докторскую колбасу за два-двадцать и российский сыр; ржаной хлеб, плетёнку с маком, батон с изюмом, пирожное «картошка» и мороженое «сахарная трубочка» за пятнадцать копеек; и никого уже не удивишь цветным телевизором — легким и тонким…

А майор Кичин до сих пор вспоминает тот — громадный, тяжелый и такой родной — телевизор «Рубин», с шикарным цветовым спектром и жесткой механической ручкой переключателя программ на его панели, с которым он, с таким волнением и, прямо скажем, — страхом быть пойманным с поличным, — шёл, сопровождая солдат, несших его сокровище темной мадьярской ночью к тем самым задним воротам части, как передал его тому торгашу-мадьяру, который сказал ему только одно слово — «жди» и пропал с телевизором в темноте этой самой мадьярской ночи.

И он ждёт. Ждёт до сих пор. И до сих пор несёт свой телевизор к задним воротам части сквозь темную мадьярскую ночь.

***

P.S.

А музыкальный центр семья майора Кичина, вскоре получившего две — подполковничьи, — звездочки на погоны, всё-таки купила — на следующий год, накопив на него из своих заработанных кровных денежек-форинтов.

§§§

Посмеёмся вместе, или Прививка от звездности

Тучи над моей головой сгущались. Страх усиливался. Сердце колотилось. Тело покрывалось то испариной, то мурашками. Организм трясло.

Я металась по комнате.

То мне казалось, что в ней темно — и я включала весь свет: настенные бра, лампы дневного света над окнами, все рожки люстры под потолком и даже подсветку миниатюрного фонтанчика, стоявшего у ночного столика.

Потом мне начинало казаться, что света слишком много, он слепил меня и вызывал резь в глазах. Я лихорадочно начинала выключать: настенные бра, лампы дневного свет над окнами, люстру под потолком и… нет, подсветку фонтанчика я оставляла.

И продолжала метаться по комнате.

А в голове билась только одно — что я наделала?!!! зачем, зачем я согласилась? ой, как стыдно! зачем, ну зачем я всё выложила этой журналистке?! вот уже завтра в интернете появится заметка обо мне, а там… мамочка моя! все-все «явки», «пароли», даты… а этот алкаш! как он меня!.. это же всё в интернет попадёт!!!

Я уже прямо видела, как миллионы пользователей интернета разбирают по косточкам моё интервью, потешаясь надо мной на своих страничках, и оставляют там комментарии один другого хлеще!

Был третий час ночи.

***

Заниматься «писательством» я начала очень рано.

Так в интервью все говорят — рисовать, петь, играть на каком-то инструменте, или как я — писать — начали чуть ли ни с пелёнок и всегда знали о своём Призвании быть: художниками, певцами, музыкантами, писателями.

Так говорят все, кому посчастливилось, в конце концов, хотя бы даже только через двадцать, а то и — тридцать лет, стать известными. Но знали они с пелёнок и творили — с этих же пор!

Они говорят это как-то даже без зазрения совести. Как будто действительно рисовать, петь, играть, писать начали… — именно, видите ли, в этом возрасте у них проснулся талант! Они уже знали, уже умели!

Это, конечно, не значит, что кто-то из них не был талантливым ребятёнком и даже, возможно, но маловероятно, прямо лёжа в колыбели обладал даром предвидения своей звёздности в будущем.

Но, друзья мои, быть талантливым и стать известным — это всё-таки не одно и то же. Хотя, возможно, некоторые из них и вправду знали. Что станут. У меня у самой даже есть такой замечательный знакомый — он, правда не с пелёнок, но уже в пятом классе знал, что будет музыкантом и потому легко относился к отсутствию у себя математических способностей. Я сама часто была свидетельницей, как он на грустное замечание нашей старенькой учительницы математики Лидии Ивановны по поводу его очередной не пятёрки и даже не тройки, отвечал, спокойно блестя большими глазами талантливого человека, что математика ему не нужна, потому как он будет музыкантом. И стал-таки! И прекрасным музыкантом! Привет, Лёвка!

Но есть и другие. Они как раз наоборот — рассказывают, как ничегошеньки о своём призвании не знали, просто с мамой (или — заодно — с подругой, другом) «шли мимо» и зашли, и поступили, и стали вот сейчас знаменитыми. Правда, вот подруга (друг) как раз не поступили и потому сейчас не стали знаменитыми.

Ну да ладно. Всё-таки продолжу — о себе ведь рассказать хотела!

Так вот — заниматься «писательством» я начала довольно рано — как только освоила азбуку и правописание в первом классе. А куда же деться от «писательства», если мама требовала, чтобы я регулярно сочиняла, в хорошем смысле этого слова, конечно, подробные письма всем родственникам, жившим, кто в Ленинграде, кто в Волгограде, кто в Краснодаре, кто в Риге. Здесь, согласитесь, поневоле начнёшь писать!

Все они, эти дядья и тёти, любили меня и очень радовались, что я наконец-то пошла в школу и потому прекращу бессмысленно, как они считали, носиться по разным пространствам, прихулиганивать, лазая с мальчишками по деревьям и раскачиваясь на ветках над быстрой речушкой, чтобы испытать себя на смелость, топать по крышам сараев, изображая казака-разбойника, обрывать незрелые всякие-разные плоды в соседском саду и огороде, и вообще — ничем путным не заниматься, расстраивая тем самым маму — их любимую сестру.

Вы спросите, где в это время моих прихулиганиваний был отец? О-о-о! Это грустная история. Давайте о ней не будем!

Сейчас я хочу рассказать вам о… Итак, «писательством» я занялась рано.

Пока суд да дело, годы шли, подробные письма я писала всё художественнее, чем всё больше восхищала родственников, а в раннем девичестве, классе, эдак седьмом, получив укус любовной пчёлки, начала вести дневник. Ну, чтобы тайны свои сердечные смаковать и пестовать. А как же их можно смаковать и пестовать, открывая рот и вслух произнося сакральные слова: «любовь», «люблю», «страдаю», «ревную» и т. д. Знаю, знаю — многие девчонки обожают об этом посекретничать с подружками. Но это было не для меня! Любить, вздыхать — всё только наедине с собой. Отсюда и стихи пошли. Страдательные. Никому не показывала!

В общем, жизнь продолжалась.

Писала родственникам художественные письма, они продолжали восхищаться, а я продолжала изливать душу в дневник и хотела стать партийным работником. В партийную школу намеревалась пойти учиться сразу после десятого класса.

Вот так я собиралась стать писательницей.

***

«Что я наделала! Что я наделала!»

Эта мысль жалила и жалила мой воспалённый мозг.

«Зачем только я согласилась на это? Голова от успеха призрачного закружилась. Вот идиотка! Жила себе спокойно, писала в стол и счастлива была. А тут, пожалуйте к столу славы! Тьфу! Меньше звездиться надо было и к встрече ответственно готовиться. А ведь об этом мне даже и муха в уши не жужжала! Когда не надо — всегда рядом кружит. А здесь — молчала, собака!»

Вот уже третий полуночный час я гоняла себя по комнате и ругала на все лады свою непролазную глупость. Но легче от этого никак не становилось.

«Зачем, зачем я согласилась? Ведь никогда даже не помышляла об этом. Слава, известность, публичность — глупости одни! Никогда в них не нуждалась. А тут…»

Я на лету остановилась. Подержала в руках голову. Глубоко подышала. И села на край дивана.

«А ведь дело совсем не в моём согласии на встречу. Дело только в том…»

***

Всё начиналось вполне невинно….

Но начну