Вперед, в историю! Небольшой мемуар

Москва, 2016

Иногда Андрея Ковалева называют «первым критиком». Но это не совсем так. В Советском Союзе всегда существовала весьма плотная среда критиков и историков искусства. И в восьмидесятых я достаточно активно публиковался в профессиональной прессе — журналах «Творчество», «Искусство», «Декоративное искусство». И даже написал с Еленой Курляндцевой небольшую книжечку, содержащую интервью с художниками, которая вышла каким-то немыслимым по современным понятиям тиражом. Но никакой критики в официальной прессе, конечно, не было. Когда наступила перестройка, я обнаружил, что в самых ультрапрогрессивных перестроечных изданиях, например, «Огоньке» и «Московских новостях», в отделах культуры работают люди, весьма консервативно относящиеся к современному искусству. Кроме того, в те времена практиковался совершенно немыслимый рерайт, убивающий всякий смысл.

А в начале девяностых я несколько неожиданно для самого себя превратился из академического искусствоведа в газетного критика. И на короткий промежуток времени оказался единственным профессиональным искусствоведом, который пишет для массовой прессы. Дело в том, что, когда в 1991-м году ко мне подошел Борис Кузьминский и предложил писать в новую газету — «Независимую», я уже примерно знал, что и как нужно делать. В 1990-м году я защитил диссертацию, посвященную художественной критике 1920-х годов.

Во время работы я изучал все доступные опубликованные тексты 1920-х годов и поэтому весьма неплохо представлял себе практику письма об искусстве в массовые издания. Мои герои-кумиры — Николай Пунин, Николай Тарабукин, Алексей Федоров-Давыдов, Абрам Эфрос и другие — в те времена мастерски совмещали академические исследования с собственно художественной критикой в газетах и журналах. Так я и оказался единственным человеком, который был готов к переходу на новый уровень письма.

Отмечу, что большинство моих коллег по отделу искусства «Независимой газеты» и газеты «Сегодня» также в большинстве своем происходили из академической среды. Журналистского образования, кажется, ни у кого не было. Его, собственно, не было и у большинства сотрудников этих прекрасных изданий. Нет сомнений в том, что наши издатели ставили некие ограничения для тех, кто писал на общеполитические и экономические цели, оставив карт-бланш на стиль изложения. Но для отдела Культуры не было выставлено никаких границ — и мы веселились вовсю, беседуя с нашими читателями как со старыми друзьями, которых можно спокойно мистифицировать и умничать на только нам понятные темы. Я, например, бравировал в капиталистической газете своим декоративным марксизмом; Вячеслав Курицын повсеместно насаждал постмодернизм. И наши эскапады вызывали лишь одобрительное урчание консервативного Андрея Немзера.

Впрочем, все было не так. Мы старались честно и искренне донести до наших читателей свои представления о художественном процессе, будучи глубоко убежденными в том, что говорим с людьми умными, добрыми, незашоренными и стремящимися к новым знаниям. И, как то ни удивительно, эта странная тактика сработала. У нашей страницы появилось довольно много интересантов, даже среди тех, кто сроду никаких газет не читал или был категорически не согласен с позицией наших политических и экономических обозревателей. То есть мы каким-то магическим образом образовали внутри общенационального издания некий элитный журнальчик, который неожиданно приобрел, как говорят, общенациональную популярность. Наверное, это произошло потому, что мы были уверены, что все делаем правильно. Другое дело, что к тому моменту академическая наука развалилась окончательно, и нам пришлось на своей площадке заместить весь спектр интеллектуальной продукции. Именно поэтому западные люди так удивляются, обнаруживая, сколь высокий статус могла иметь в определенный момент художественная критика. Вообще говоря, во всем мире «академики» весьма высокомерно относятся к «газетчикам». Просто к тому моменту все возможные площадки интеллектуальной активности уже свернулись. А новые еще не появились. И умственная составляющая нашей гуманитарной деятельности разлилась по газетно-журнальным страницам.

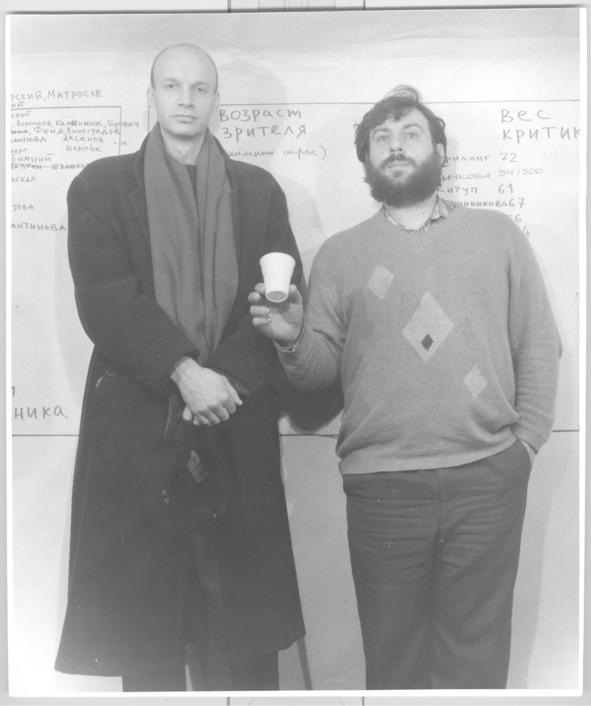

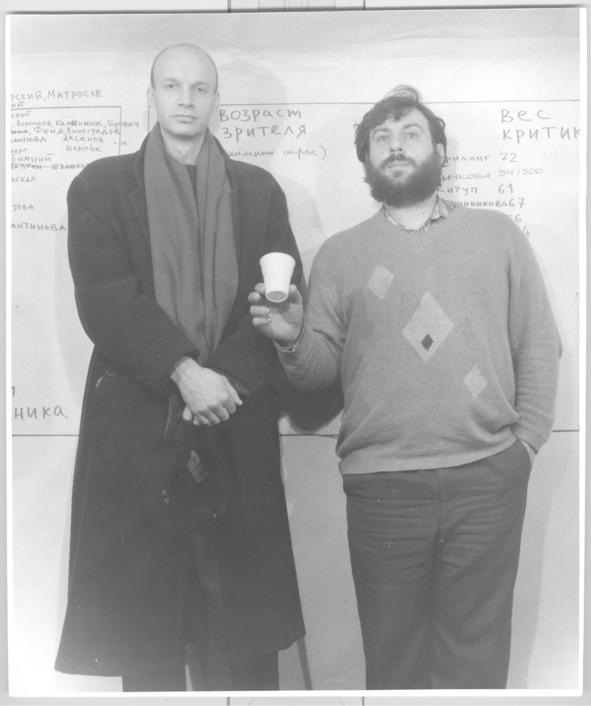

Рис. 1. А. Сигутин, А. Ковалев. Акция «Иерархия в искусстве». Галерея в Трехпрудном переулке, 30 января 1992.

Так начался прекрасный, но короткий беспредел критического текста. На одном обсуждении в «Гараже» достойнейший коллега Валентин Дьяконов с оттенком зависти сказал, что сегодня в «Коммерсанте» он может писать только о деньгах. То есть критикует, кого захочет. Но освещает только такие события, в которые были сделаны достаточно серьезные инвестиции. А в девяностых денег попросту не было, и я был волен писать о выставках в музеях наравне с событиями в маленьких галереях. Следует также сказать, что в те титанические времена возникло множество изданий самой разной направленности. И вполне ответственные статьи об актуальном художественном процессе появлялись даже в непрофильных и беспредельно популистских изданиях. Просто тогда всякий дискурс приходилось выдумывать заново. Даже категорически отсутствовавший в СССР язык желтой прессы требовал серьезных интеллектуальных инвестиций. В «Московский комсомолец» писала (и об искусстве в том числе) Марина Овсова. И даже в беспредельно желтом листке «Мегаполис экспресс» работал поклонник Юрия Мамлеева Игорь Дудинский.

Удивительно, но наше начальство тоже смотрело на наши эскапады как-то на удивление благодушно. А мы в какой-то момент обнаружили себя людьми именитыми и знаменитыми, хотя еще совсем недавно более уютно чувствовали себя в тиши библиотек, сверяя примечания для очередного тома «Вопросов чего_нибудь_там». Конечно, такой размашистый критический метод часто оборачивался некой неряшливостью по отношению к своему материалу (в данном случае я признаюсь только в своих собственных прегрешениях и ни в коем случае не имею никаких намерений возвести хулу на моих добросовестных и корректных коллег по упомянутым изданиям).

Однако я очень недолго пробыл единственным на всю страну газетным художественным критиком. В 1993-м при переформатировании газеты «Коммерсантъ» в ежедневное издание туда пришли Алексей Тарханов и Екатерина Деготь. И, в ответ на разухабистый стиль «Независимой», поставили сами перед собой достаточно жесткие рамки — точности и объективности. Конечно, эта самая «объективность» есть категория весьма подозрительная. Но в «Независимой» и «Сегодня» предполагалось, что «врез» заполняет какой-то общий размышлизм, а в «Коммерсанте» «врез» представлял собой гораздо более форматный и лояльный по отношению к читателю информационный блок о событии, которое обсуждалось в статье.

Как я точно знал из моих архивных штудий, истинный критик просто обязан быть пристрастным. И я до сих пор уверен, что моменты агрессивной и безудержной полемики между течениями и направлениями точнейшим образом индексируют ситуацию «золотого века». Конечно, мне достались «железные» девяностые, и я теперь могу по-стариковски ворчать, что сегодня все уж как-то слишком гладко идет. Никто ни с кем не дерется и даже не препирается. Но, как бы то ни было, в девяностых я эту полемику инициировал вполне сознательно — чтобы все было «по настоящему». Конечно, часто действовал слишком уж размашисто и не учитывал того обстоятельства, что мои оппоненты оказывались лишены голоса — просто других площадок не было. К примеру, однажды я обнаружил, что мои «наезды» на Илью Кабакова привели к тому, что уважаемый и немолодой человек опасался ехать в Москву, поскольку там бродят такие монстры с дрекольем в руках.

Однако все изменилось кардинально. Андрей Ковалев давно уже не адское наводящее ужас создание, а почтенный профессор, который с долей ностальгии вспоминает те времена, когда газетные критики «сочетали свободу и лихой журналистский драйв с веселой бесчеловечностью по отношению к «чужим» и с необязательностью «бэкграунда» — так определила тогдашнюю критическую методу мой хороший друг и редактор одной из моих книг Галина Ельшевская. А с четой Кабаковых у меня сегодня отношения просто идеальные.

И дело не в том, что нарастает кризис печатной прессы, особенно в России, где независимые издания закрываются одно за другим. Самим художественным критикам уже почему-то надоело тянуть эту лямку — писать рецензии на выставки и делать обзоры сезонов. Вот например, Екатерина Деготь, с которой мы в первой половине девяностых не то что соперничали, но гонялись наперегонки — я в «Сегодня», она в «Коммерсанте» — в 2007-м, став шеф-редактором раздела «Искусство» портала OpenSpace.ru, решила, по ее собственным словам, «забанить кудрявую арт-критику в интересах социально ориентированной фактографии». Интересно, что мою непреклонную уверенность в высшем предназначении критика, погруженного в густой темпоральный поток, критика, за которым закреплено право на ошибку, разделяли далеко не все. Когда меня пригласил Виктор Мизиано создавать новое профессиональное издание, названное «Художественный журнал», то я взялся курировать отдел рецензий. Просто потому, что не имел никакой склонности к «аналитическому письму», которое взращивалось в ХЖ. Недавно Виктор прямо заявил в интервью: «Колбаса выставочных рецензий никогда не была мне интересна, я не чувствовал необходимости покрывать этот мутный поток, но воспринимал это скорее как этическое обязательство». Однако время показывает, что такая точка зрения во многом оказалась пророческой. И мемуар мой заканчивается на ноте печальной. Уже и молодые и активно функционирующие критики во время недавней дискуссии в «АртГиде» с сильным скептицизмом высказываются относительно будущности критики как таковой.

Жанр признаний и покаяний следует закончить на том, что все высказанное не имеет прямого отношения к данному изданию. В нем собраны мои «исторические» тексты. Но и здесь есть некая тонкость, скажем так, физиологического свойства. Я испытывал серьезные трудности при переходе из «академического» дискурса письма в «критический», мне было довольно трудно изложить самую простую мысль меньше, чем на пятнадцать страниц. При обратном переходе я диагностировал в самом себе некую мутацию, мой критический организм распылился на летучие молекулярные фракции. И, получая заказ на фундаментальное исследование для солидного каталога, я обнаруживал, что уже все, что хотел, сказал на окончании пятой страницы.

Когда я собрал все тексты в один файл, то обнаружил, что все как-то совсем уж нескладно получается. Игривый эссеизм, чистое просветительство, оснащенные массой ссылок тяжеловесные исследования перемежаются с короткими заметками в маргинальных изданиях вроде журнала «7 континент», принадлежавшего соответствующему универсаму. Его, кажется, никто из нормальных людей не читал, но и туда, исключительно ради наживы, я продуцировал хоть и микроскопические, но достаточно ответственные тексты.

Если бы я был благожелательным рецензентом этого сборника, то сказал бы, что это довольно забавно, когда наметки большой History перемежается с разнообразными Stories. От себя, в качестве самокритики, скажу, что попытка сложить некое подобие связной истории несколько смазана тем обстоятельством, что в ней зияют ужасающие пробелы. Почему-то ничего не написал о многих любимых художниках. О Павле Филонове, например. Проблема не только в моей хронической прокрастинации, но и в неистребимой каузальности моего производственного цикла. Подавляющее большинство текстов написано «к случаю», по заказу составителей каталогов или редакторов различных изданий. Иногда я сам выбирал тему, когда был штатным критиком к различных изданиях. Но и там я был связан необходимостью описывать конкретное событие — выставку или новое издание.

Здесь я должен воспеть дифирамб новейшим издательским технологиям. Сервис Ridero предоставляет формат print on demand — у этой книги не будет никакого тиража, а ровно столько читателей, сколько сочтут нужным заказать и купить издание. При этом никто не будет инвестировать деньги в это, заведомо безнадежное с точки зрения простой самоокупаемости, издание — платить за бумагу, печать тиража и так далее. И, что самое главное, оказалось, что никакого строгого редактора надо мной нет. Если бы я сам выступал в качестве редактора подобного сборника, то потребовал бы выкинуть всю лишнюю мелочь, унифицировать стиль. И вообще — привести все в порядок. Однако, пользуясь предоставленной мне вседозволенностью, позволил себе, наплевав на элементарные нормы текстографии, компилировать тексты, написанные по разным поводам и в разное время, добавлять в примечания новейшую библиографию. Часть текстов просто перетащил из других моих книжек. Оправдывает меня только то, что мои предыдущие сборники уже давно стали библиографической редкостью, а еще моя надежда на то, что эти сочинения кому-то могут принести пользу. Поэтому я собрал в одном месте все доброе и положительное из того, что я когда-либо написал. Например, текст, посвященный Илье Кабакову, «собрал» из нескольких, постаравшись исключить все заушательские выпады, то есть убрать или хотя бы сгладить всю разнузданную публицистику. И старался как-то все это собрание академизировать, хотя, конечно же, никакой последовательной истории не получилось.

В результате вся эта совокупность разнородных текстов сложилась в целых три тома. Они разложены в формате, имитирующем «настоящую» историю русского искусства. Первый том содержит в себе рассказы о периоде от Кандинского до Рогинского. Во втором томе собраны истории, относящиеся к семидесятым-восьмидесятым, условно говоря, «от Кабакова до Новикова». И наконец, в томе третьем собраны заметки об искусстве от девяностых до наших дней.

И наконец, я хочу высказать благодарность моим терпеливым, безотказным и надежным редакторам, которые работали над моими текстами, часто сумбурными и бессвязными. Я с гордостью могу назвать их моими соавторами, но перечислить их всех поименно нет ровным счетом никакой возможности. Но особую благодарность я должен выразить Мэри Саргсян и Диане Качуровской вместе с их коллегами, которые взялись подготовить эту книгу к публикации. И провели скрупулезную работу по унификации ссылок, которых у меня набралось в этом томе около пятисот. В руки к ним попал довольно сырой конгломерат текстов, иногда это были варианты черновиков, выловленных мной в дальних уголках моего компьютера. Они сделали за очень короткий срок работу целого издательства: бесстрашно приводили в почти идеальный порядок мои тексты; тщательно вылавливали многочисленных «блох», пропущенных мной и моими редакторами.

Я также должен поблагодарить сотрудников научно-исследовательского отдела Музея современного искусства «Гараж» и лично их руководителя, Александру Обухову. Они предоставили мне оригиналы моих собственных сочинений, которые я по нерадивости утратил.

Особую благодарность я должен выразить студентам факультета Искусств МГУ им. М. В. Ломоносова. Их часто наивные, а чаще всего заковыристые вопросы на лекциях и семинарах заставляли меня уточнять формулировки, искать какие-то новые доводы и проводить специальные исследования.