автордың кітабын онлайн тегін оқу Перезапуск будущего. Как «починить» нематериальную экономику

Предисловие и благодарности

Эта книга обязана своим появлением тем содержательным беседам, которые состоялись после публикации в 2017 году книги «Капитализм без капитала. Подъем нематериальной экономики». Мы весьма признательны за проницательные и щедрые комментарии, которые нам предоставили Мартин Брасселл, Стивен Чеккетти, Тайлер Коуэн, Диана Койл, Крис Диллоу, Дэниэл Финкелстайн, Мартин Флеминг, Рана Форухар, Билл Гейтс, Джон Харрис, Констанс Хантер, Ричард Джонс, Джон Кей, Уильям Керр, Сол Клейн, Арнольд Клинг, Барух Лев, Юваль Левин, Эхсан Масуд, Джордж Моллоун, Атаман Озйилидирим, Роберт Пестон, Райхен Салам, Майкл Сондерс, Дэн Зихель, Дэвид Смит, Том Сатклифф, Барт ван Арк, Каллум Уильямс, Мартин Вулф и многие другие.

Мы благодарим — за то, что они нас постоянно вдохновляли, — наших соавторов: Сэма Боумена, Кэрол Коррадо, Дженис Эберли, Харальда Эдквиста, Питера Гудриджа, Массимиллиано Йоми, Чечилию Йона-Ласинио, Пола Майзена, Гэвина Уоллиса и Джайлса Уилкса. Мы благодарны нашим щедрым спонсорам: Ericsson, британскому Совету по экономическим и социальным исследованиям, McKinsey & Company, Программе по распространению инноваций, Институту производительности. Мы благодарны и нашим работодателям: Банку Англии, Министерству предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, Имперскому колледжу и Королевскому статистическому обществу, которые как поддержали наши начинания, так и снабдили нас бесчисленными практическими сведениями касательно проблематики, обсуждаемой в этой книге. Взгляды, представленные в нашей книге, принадлежат нам, а не им.

Публикация этой книги не была бы возможна без содействия и участия целого ряда лиц — среди них Брайан Андерсон, Азим Азхар, Алина Барнетт, Сандра Берник, Мэтт Клиффорд, Саймон Кокс, Дэн Дейвис, Нед Донован, Алекс Эдманс, Дэвид Эдмондс, Джон Финглтон, Том Форт, Марко Гарофало, Сэм Гима, Антон Хауз, Джонни Китсон, Марк Кояма, Алиса Лассман, Джейми Ленни, Пол Льюис, Джон Майерс, Рамана Нанда, Мартин О’Нил, Софи Питон, Петра Сарапаткова, Бен Саутвуд, Мэрилин Толле, Рейчел Вулф, Бен Йо и сотрудники издательства Princeton University Press — особенно Джош Дрейк и Ханна Пол. Отдельно благодарим Сью Хаскел и Стива Риголози, которые прочитали рукопись целиком.

Как всегда, мы благодарим Кирстен, Сью и наши семьи за нескончаемые любовь и поддержку. Мы с радостью посвящаем эту книгу нашим родителям: Стиан — Марит и Роберту, Джонатан — Кэрол и Саймону.

Введение

Как перезапустить нынешний век

Конец XX века сопровождался бурей оптимизма. Тогда надеялись, что новые технологии и новые подходы к ведению бизнеса вскоре предвозвестят великие достижения на пути процветания в экономической и других сферах. Но реальность оказалась совершенно иной. Экономические показатели развитых стран за истекшие 20 лет стали сплошным разочарованием. Эта книга по-новому объясняет, что пошло не так, предлагая пути решения нынешних проблем и создания такой экономики, которая не только быстрее растет, но заодно справедливее и устойчивее.

Отсроченное завтра: латунная табличка Селдена и фрески Лоренцетти

Бывает, что будущее, которое в ретроспективе представляется неизбежным, в свое время «балансировало на грани». Бывает и так, что будущее, которое представляется желательным и вероятным, не наступает вовсе. Об этом можно поразмышлять, рассматривая два старых предмета: латунную табличку на автомобиле и 700-летнюю живопись.

Возможно, что автомобиль более, чем любая другая технология, характеризует XX век. К добру или худу, но он повлиял на наш образ жизни, нашу экономику, наши города и наш климат. Даже в самом начале того века люди смотрели на него как на эмблему будущего. Но если посмотреть на старые американские автомобили, выпущенные около 1900 года, обнаружится, что многие из них роднит необычная черта: латунная табличка, на которой утверждается, что этот автомобиль разработан человеком по имени Джордж Селден. Если читатель не встречал его имени в одном ряду с именами пионеров автомобилестроения Карла Бенца и Генри Форда, на то есть причина. Селден был не инженером, а патентным поверенным, и на тот момент он не произвел ни одного автомобиля. Но в 1879 году он оформил-таки патент, в сферу действия которого, по его утверждению, входили все бензиновые автомобили (патент США 549,160) [1]. Он «выжал» из этого патента максимум, создав со временем для истребования лицензионных платежей с каждого проданного автомобиля картель из целого ряда других предприятий — предшественник «патентных троллей», которые сегодня приобретают невразумительные патенты и пользуются ими для выбивания денег из высокотехнологичных компаний. Казалось, что динамичная отрасль может пасть жертвой жадной организации. Несколькими годами позже Генри Форд оспорил патент, в итоге одержав победу после восьмилетнего разбирательства, а всё прочее осталось в истории. Но спор мог бы разрешиться иначе, столкнув американскую автоиндустрию на другой путь и заодно вообще повлияв на историю автомобиля. Латунная табличка — это напоминание, что развитие автомобиля, по сути, не было неизбежностью.

Патентные войны не были ограничены автоиндустрией. Американская авиационная отрасль характеризовалась подобной патентной войной всего лишь несколько лет спустя и едва не потерпела крах. Голливуд синонимичен кинематографу отчасти потому, что первые кинематографисты переезжали в этот район, чтобы избежать правовых ограничений со стороны Motion Picture Patents Company Томаса Эдисона. Эти патентные войны иллюстрируют более общий урок истории: развитие многих новых технологий и их экономические последствия зависят от благоприятных установлений (rules), законов и институтов.

Латунные таблички Селдена напоминают о том, что экономика благополучно вышла из-под власти дурных установлений, которые чуть было не задержали развитие важной технологии в ее начальные дни. Но не всегда обществу так везет, и из-за плохих институтов материальный прогресс застопоривается. В городе Сиена многих притягивает ряд изумительных фресок кисти Амброджо Лоренцетти (он работал примерно в 1317–1348 годах), изображающих этот город таким, каким он был в XIV веке: с башнями и рынками в бледно-розовых и сиреневатых тонах, с изящно изображенными купцами, усердно торгующими на городских улицах, и со счастливыми гражданами в танце. Фрески называются «Последствия достойного правления для Сиены и ее края». Они находятся в Палаццо Пубблико, на стене палаты, где заседал городской совет, и напоминают, что достойное правление помогает экономике процветать. А где лучше изобразить их? В начале XIV века, должно быть, казалось, что Сиена и окружающие города Северной Италии уже добились замечательных успехов в экономике. За счет поддержки торговли, финансов и инвестиций они начали вырываться из ловушки полуголодного существования, в которой веками находилась бо́льшая часть Западной Европы. Но не успели высохнуть фрески, как экономический прилив начал сменяться отливом. Оказалось, что те институты, которые прежде помогали Сиене процветать, не соответствуют новой экономике. В Сиене, как и во многих других городах Северной Италии, началась стагнация, а затем и упадок. Фрески в Палаццо Пубблико служат грустным напоминанием о том, что было когда-то.

Опыт Сиены поднимает важный вопрос, которым мы займемся в главе 3: в каких институтах, нормах и стратегиях нуждается экономика, когда она растет и меняется?

Великое экономическое разочарование и его симптомы

Когда мы сегодня думаем о состоянии экономики, трудно не задуматься о том, что оно оказалось не таким, как ожидали. Мир богаче, чем когда-либо, замечательные технологии преобразуют каждую грань нашей жизни, и все-таки представляется общеизвестным, что с точки зрения экономики что-то неладно.

В конце 1970-х годов в Великобритании это «что-то неладно» было столь очевидным, что ему дали название: Великобританию описывали как «больного человека Европы». Никто пока не придумал названия тем проблемам, с которыми экономики богатых стран сталкиваются сегодня, но в стране за страной мы видим пять симптомов: стагнацию, неравенство, неэффективную конкуренцию, хрупкость (fragility) и неподлинность (inauthenticity). Эти симптомы примечательны не только потому, что они объективно нежелательны, но и потому, что все они труднообъяснимы, бросают вызов традиционным экономическим объяснениям или демонстрируют неожиданные парадоксы. Мы бегло познакомимся с ними здесь, а подробнее объясним их в главе 1.

Стагнация. На протяжении более чем десяти лет рост производительности был удручающе низок. В результате в богатых странах среднедушевой доход на 25% ниже того, которым они обладали бы, если бы темпы роста в XXI веке продолжали следовать прежней тенденции. Периоды низкого роста сами по себе не являются необычными, но наше нынешнее падение темпов и затяжное, и непонятное. Оно оказалось устойчивым к сверхнизким процентным ставкам и целому ряду нешаблонных попыток простимулировать экономику. И оно сосуществует с широко распространенным энтузиазмом касательно новых технологий и новых предприятий, которые их используют.

Неравенство. Как ни измеряй неравенство — в показателях богатства или доходов, — оно значительно увеличилось с 1980-х годов и сохраняется на стабильном уровне. Но сегодняшнее неравенство — не просто вопрос об имущих и неимущих. Пожалуй, оно осложняется тем, что можно было бы назвать неравенством общественного признания (inequality of esteem), — субъективно ощущаемым расколом между элитами с высоким статусом и людьми с низким статусом, «забытыми» из-за культурных и социальных перемен. Хотя существует некоторая корреляция между общественным признанием и материальным достатком, она не является совершенной. Многие люди, которые чувствуют себя «забытыми» в современном мире, — это пенсионеры с ощутимыми активами, в то время как либеральная элита включает в себя множество безденежных вузовских выпускников, обремененных долгами.

Неэффективная конкуренция. По-видимому, источник жизненных сил рыночных экономик, конкуренция, не работает сейчас так, как надо бы. Позиции успешных фирм, видимо, неплохо защищены. Предприятия стоимостью свыше триллиона долларов, такие как Amazon и Google, последовательно опережают аутсайдеров, получая заоблачные прибыли. Новые предприятия создаются в меньшем числе, а люди реже меняют работодателей и переезжают, чтобы найти работу. Здесь мы также видим парадокс, поскольку многие люди жалуются на растущее ощущение того, что в экономической жизни идет исступленное, напрягающее и расточительное соревнование, при этом по-настоящему обеспеченным и даже богатым, по-видимому, приходится трудиться еще усерднее, чтобы сохранить свой уровень.

Хрупкость. Пандемия COVID-19 показала, что даже богатейшие экономики мира не защищены от естественных факторов. Действительно, ущерб, вызванный пандемией, связан со сложностью и развитостью экономики. Наши очень крупные и густонаселенные города, наши сложные международные цепочки поставок и беспримерная взаимосвязанность нашей глобальной экономики позволили вирусу-возбудителю «прыгать» из одной страны в другую и повысили издержки локдаунов, необходимых для его сдерживания. Даже 15 лет назад пандемическая вспышка в отдаленном районе Китая для богатого мира стала бы, самое большее, второстепенным новостным сообщением. Ныне, благодаря глобализации, цепочкам поставок и интернету, мы, кажется, всё больше рискуем из-за простого взмаха крыльев бабочки на другом континенте.

Многие считают, что бедственные последствия пандемии COVID-19 предуведомляют о той разрухе, которую в грядущие годы вызовет изменение климата. Фактические последствия пандемии и ожидаемые последствия глобального потепления, если взять их вместе, иллюстрируют незащищенность экономики от крупных угроз экосистемного уровня. Обе проблемы роднит и другая черта: курьезное расхождение между осведомленностью о том, как их решать, и фактическим поведением. Страны от Тайваня до Таиланда показали, что надлежащие меры способны помочь снизить число ковидных смертей и объем экономического ущерба. Существуют также подробные и реалистичные планы декарбонизации экономики. Но разрыв между знанием и деланием широк, и большинство стран, по-видимому, неспособно преодолеть его.

На хрупкость указывает и тот факт, что способность центральных банков гасить экономические шоки падает. Во время девяти американских рецессий в период до пандемии COVID-19 Федеральная резервная система снижала процентные ставки в среднем на 6,3 процентных пункта [2]. В Великобритании такое снижение составило 5,5 процентных пунктов во время пяти доковидных рецессий [3]. Но с 2009 года средние процентные ставки центрального банка, установленные в США, Великобритании и континентальной Европе, составляют, соответственно, 0,54, 0,48 и 0,36% (данные на апрель 2021 года). С точки зрения процентных ставок так называемое пространство маневра (policy space) центральных банков представляется крайне ограниченным.

Неподлинность. О последней досадной черте экономики XXI века экономисты не говорят, но в разговорах неспециалистов она смотрится угрожающе. Мы называем ее неподлинностью или притворностью: считается, что работникам и предприятиям не хватает твердости духа и подлинности, которые им следовало бы иметь и которые когда-то у них были. Рассмотрим критику «бредовых работ» (“bullshit jobs”) антропологом Дэвидом Гребером: «Благодаря какой-то странной алхимии, которую никто не может объяснить, количество профессиональных бумагомарак продолжает непреклонно расти», хотя при этом «безжалостные сокращения… оптимизация и повышение норм выработки неизменно приходятся на тех людей, которые действительно что-то делают, перемещают, чинят и поддерживают в порядке» [4].

Критика Гребера идет по стопам постмодернистов, таких как Жан Бодрийяр, который утверждал, что в современном мире преобладают «симулякры» — имитации и символы, которые, подобно Диснейленду, ведут новую, собственную жизнь, оторванную от исходной реальности [5]. Подобным образом консервативный комментатор Росс Даутет утверждал, что одна из характерных черт нынешнего упадка — преобладание имитации над самобытностью в культуре, СМИ и развлечениях. Современный мир, подвергаясь тщательному курированию, предстает как ремикс и пересказ — в манере, не свойственной миру прошлого [6].

Этот взгляд тоже находит общественный отклик. Промышленная обработка, как и представление о том, что правительствам [7] следует больше ей помогать, пользуется неизменным успехом у избирателей. Возвращение в США рабочих мест обрабатывающих отраслей было одним из самых звучных предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году. Сменявшие друг друга британские власти обещали ответить на глобальный финансовый кризис «новыми отраслями, новыми работами» и «маршем производителей». Ни одно из этих обещаний не было выполнено, но сам факт, что такие обещания вообще были даны, отражает как популярность представления, что нам следует вернуться к «изготовлению вещей», так и подозрение, что современная экономическая деятельность в значительной мере так или иначе ненастоящая.

Экономические и общественные системы часто испытывали периоды тревожности. Но сосуществование перечисленных здесь пяти проблем особенно непонятно и парадоксально. Экономическая стагнация и прежде нас затрагивала. Но сегодня она сосуществует с низкими процентными ставками, высокими прибылями предприятий и широко распространенной уверенностью в том, что мы живем в эпоху ошеломляющего технического прогресса. Рост материального неравенства замедлился, но его последствия и осложнения — неравенство статуса, политическая поляризация, географические расхождения, депрессивные местные сообщества и преждевременные смерти [8] — продолжают нарастать. И, как мы обсуждаем в главе 7, конкуренция, по-видимому, снизилась: налицо меньшее число новых фирм и хронические разрывы между показателями работы ведущих и отстающих предприятий. Но трудовая жизнь и управленцев, и простых работников ощущается еще более исступленной, чем прежде.

В этой книге даются ответы на два ключевых вопроса: чем вызваны все эти симптомы и что мы можем с ними поделать?

Объяснение Великого экономического разочарования: поведение, обстоятельства и трансформация экономики

Когда дела идут из рук вон плохо, редко случается нехватка теорий для объяснения. Как сказано в главе 1, объяснения Великого экономического разочарования в основном относятся к двум группам: одни теории винят образ действий, другие — обстоятельства.

В объяснениях, основанных на образе действий, считается, что мы смогли бы избежать наших проблем, если бы раньше действовали лучше. Левые критики утверждают, что нам следовало отказаться от неолиберализма за счет повышения налогов или ужесточения антимонопольного законодательства; правые критики винят упадок духа предпринимательства и оплакивают утраченную культуру «созидания». В обстоятельственных объяснениях важнее фатум. В некоторых из них утверждается, что наши сегодняшние проблемы — всего лишь выход на свет застарелых несовершенств: подходит время платить по счетам капитализма. В других считается, что стагнация есть неизбежное следствие прогресса (возможно, потому что прежние темпы роста зависели от технологического везения — например, от таких поменявших наш мир изобретений, как двигатель внутреннего сгорания, электрификация, телевидение и водопровод, — и нам просто не столь повезло с технологиями, доступными на сегодня). Некоторые обстоятельственные объяснения пессимистичны: в них считается, что последние два десятилетия — новая норма. Другие более оптимистичны: в них предсказывается улучшение в будущем, по мере того как мы будем находить способы делать новые технологии продуктивными.

Мы скептичны к теориям, которые опираются на предположение, что человечество попросту стало хуже или что нам просто не благоволит провидение или же процесс великого раскрытия технологий. В этой книге предлагается альтернативное объяснение. Мы уверены, что экономика принципиально меняется — от материальной (главным образом) экономики к экономике, основанной на идеях, знаниях и отношениях с потребителями и коммерческими партнерами. К сожалению, институты, от которых экономика зависит, по большей части не успевают меняться. Проблемы, которые мы наблюдаем, — это болезненные симптомы экономики, зажатой между невозвратимым прошлым и тем будущим, достичь которого мы не можем.

Мы зафиксировали переход от (главным образом) материальной экономики к экономике, основанной на идеях, знаниях и отношениях, в нашей книге 2017 года «Капитализм без капитала». Там мы отметили переход к инвестированию в нематериальные активы — такие как программное обеспечение (ПО), данные, НИОКР, дизайнерские разработки, брендинг, профессиональное обучение и бизнес-процессы. Этот переход продолжается более сорока лет. Как мы показываем в этой новой книге, данное изменение само по себе объясняет некоторые особенности Великого экономического разочарования — от роста неравенства общественного признания до хронического разрыва между ведущими и отстающими фирмами.

Когда мы писали «Капитализм без капитала», нам стала известна совершенно неожиданная сторона версии нематериального капитала. По-видимому, примерно в период финансового кризиса [9] долговременный рост нематериальных инвестиций начал замедляться. Это замедление было совершенно неожиданным. В конце концов, ранее нематериальные инвестиции десятилетиями уверенно росли. Нематериальные инвестиции (такие как ПО и НИОКР) и нематериальные выгоды от использования платформ, сетей и сильных брендов становились лишь важнее для предприятий. В то время нематериально насыщенные фирмы укрепляли свое доминирование на мировых фондовых рынках, а на микроуровне спрос на нематериальные инвестиции не показывал признаков сокращения. Первоначально мы предполагали, что замедление роста нематериальных инвестиций наверняка является временным последствием глобального финансового кризиса. Но по мере роста доступности данных становилось понятно, что это не временное снижение. Сегодня мы живем с ним уже десять лет, и мы уверены, что оно объясняет значительную долю снижения роста производительности в этот период.

Незавершенная революция

Наше утверждение, подробно объясняемое в главе 3, таково, что базовая проблема — это неподходящие институты. В целом экономисты и неспециалисты одинаково согласны с тем, что экономическая деятельность зависит от институтов, которые Дуглас Норт описывал как «изобретенные человеком ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие», — или от того, что Арнольд Клинг и Ник Шульц называют «операционной системой» экономики. Здоровые институты способствуют обмену: торговле, инвестициям и специализации, которые заставляют экономику развиваться. Здоровым институтам приходится решать четыре проблемы обмена: обеспечивать достаточные гарантии (commitment), решать проблемы коллективных действий, снабжать информацией и ограничивать расточительные попытки влияния (influence activities).

Ключевая проблема состоит в том, что, поскольку нематериальный капитал обладает необычными экономическими свойствами, институты должны измениться, чтобы приспособиться к ним. Рассмотрим, например, рост потребности в коллективных действиях: бюджетные институты (public institutions), финансирующие те нематериальные активы, которые не склонен финансировать коммерческий сектор (такие как фундаментальные научные исследования или профессиональная подготовка), становятся более важными для экономической политики. Также рассмотрим рост потребности в информации: рынки капитала и банковская система должны быть в состоянии кредитовать фирмы, активы которых трудно использовать как обеспечение по кредитам. Одновременно растут расточительные попытки влияния: всё больше судебных разбирательств вокруг интеллектуальной собственности, которая предоставляет полный контроль (ownership) над определенными нематериальными активами, а в густонаселенных местах, где, по-видимому, процветают нематериальные инвестиции, идут неконструктивные споры касательно городской планировки и зонирования. В отсутствие надлежащих институтов возникают две проблемы: 1) выгодные нематериальные инвестиции не производятся, что приводит к снижению экономического роста; 2) потенциальные минусы нематериально насыщенной экономики не встречают противодействия.

Мы можем воспользоваться метафорой катализатора в химии, чтобы проанализировать, почему институты, подходящие для роста нематериальных активов примерно до уровня в 15% ВВП страны, не способны поддерживать дальнейшее увеличение. (Просим нас извинить пуристов от экономики, которые возражают против таких метафорических рассуждений, при этом замечая, что экономическая наука уже наполнена метафорическими подходами.) Пивовары и виноделы знают, что дрожжи вырабатывают зимазу — фермент, который катализирует реакцию превращения сахара в этанол и углекислый газ. Однако дрожжи погибают, как только концентрация алкоголя в бродящей жидкости превысит 15%, и зимаза, от которой зависит реакция, больше не вырабатывается. Дрожжи позволяют сделать вино, но не бренди, пиво, но не виски. Химики-технологи говорят о более общем явлении — отравлении катализатора, при котором эффективность катализатора снижается из-за примесей или из-за продуктов тех реакций, которые они катализируют.

Те институты, на которые опирается нематериальная экономика, видимо, ведут себя так же. В некоторых случаях институты, благоприятные для нематериальных активов, присутствуют лишь в малой части экономики и непригодны для использования в большем масштабе. Пример — отрасль венчурного капитала, которая на ранних этапах предоставила финансирование многим из крупнейших нематериально интенсивных фирм. В других случаях изъяны и временные решения, которые были второстепенными проблемами в ту пору, когда нематериальные активы составляли малую часть капитала, становятся более серьезными с ростом важности нематериального капитала. Патентные войны, вызванные недоработанными режимами защиты интеллектуальной собственности, фальсификация результатов научных исследований учеными, стремящимися выполнить требования по количеству и качеству публикаций, и планировочные споры, которые не позволяют расти кластерам [10], — все эти проблемы сегодня более значимы, чем в 1980 году.

В других случаях последствия «более нематериальной» экономики (такие как растущее неравенство или политические последствия растущего разрыва между либеральными элитами и «забытыми» массами) работают на ослабление тех институтов, на которые нематериальная экономика опирается. Избиратели, разгневанные возвышением нематериально насыщенных элит, голосуют за популистские правительства, урезающие финансирование тех институтов, которые осуществляют нематериальные инвестиции, такие как научные исследования. Те предприятия, которые достигли рыночного доминирования за счет ценного ПО или сетей, вкладываются в лоббирование, чтобы затруднить жизнь конкурентам, тем самым отвращая указанных конкурентов от инвестирования. Как результат, издержки неадекватных институтов растут.

По мере того как нематериальные активы становятся важнее, институты, от которых зависит наша экономика, начинают смотреться подобно унаследованным системам ПО в крупных банках и государственных учреждениях: они устарели по архитектуре и все более затратны — та ситуация, которую разработчики ПО именуют техническим долгом (technical debt). На первых порах можно мириться с убыстряющими приемами (shortcuts), архитектурными компромиссами и работой обходными путями, но с течением времени соответствующие издержки возрастают, и в конце концов система терпит крах, если технический долг не погашен. Изредка технический долг вторгается в умы широкой общественности (возможно, самый известный пример — «ошибка тысячелетия», исправление которой обошлось в сотни миллиардов долларов), но он таится в бесчисленных программных компонентах, которые мы ежедневно используем. Растущая значимость нематериальных активов создала более значимую и вездесущую разновидность технического долга, которую мы называем институциональным долгом.

Погашение нашего институционального долга

Во второй половине этой книги мы рассматриваем четыре области, в которых наш институциональный долг наибольший и которые сдерживают будущие нематериальные инвестиции и усугубляют существующие проблемы, вызываемые нематериальными инвестициями.

Бюджетное финансирование и интеллектуальная собственность. Самая очевидная проблема связана с институтами, явным образом предназначенными способствовать нематериальным инвестициям. Как законы об интеллектуальной собственности, так и государственные органы, которые финансируют научные исследования, профессиональную подготовку и культурные материалы, работают на преодоление одной из главных особенностей нематериального капитала: он порождает эффекты перелива [11], которые снижают стимул частных фирм инвестировать столько, сколько они инвестировали бы в отсутствие подобных помех. Соответственно, как мы обсуждаем в главе 4, правительства создают законы об интеллектуальной собственности, чтобы ограничить указанные эффекты, или же сами субсидируют или непосредственно финансируют эти инвестиции.

К сожалению, найти верный баланс трудно, и существующие институты, созданные для экономики с интенсивным использованием материальных активов, в которой ставки ниже, все чаще сталкиваются с вызовами. В частности, нашим существующим системам зачастую трудно поощрять не «мусор», а нематериальные инвестиции с высокой отдачей. Каждому знакомы рассказы об исследователях, которым выгодно писать никем вообще не читаемые статьи, и молодых людях, получающих дипломы, которые не ценятся работодателями. Эта проблема произрастает из принципиального свойства нематериальных активов: в сравнении с материальным капиталом их ценность более изменчивая, менее однородная. Отделение пшеницы от плевел налагает необычайно тяжкое бремя на правительства — особенно потому, что государственные системы финансирования научных исследований или патентного администрирования обычно опираются на правила, которые плохо подходят для подобного различения. Кроме того, хотя в принципе наши существующие системы способны обеспечить бюджетное финансирование, содействие многообразию идей, всё более необходимому для успешных проектов, может стать непростой проблемой.

Финансы и денежная политика. Столь же серьезные вызовы характерны не только для финансовых рынков и банковских систем, которые предоставляют финансирование предприятиям частного сектора, но и для тех режимов денежно-кредитной политики, на которые эти структуры опираются. Бо́льшая часть внешнего финансирования предприятий оформляется как долговые обязательства. Но нематериально интенсивные предприятия не слишком подходят для долгового финансирования. Нематериальные активы трудно использовать как обеспечение по кредиту, а природная черта нематериальных активов — победитель получает всё — затрудняет оценку качества заемщиков. Эти реалии ослабляют способность центральных банков сглаживать циклические колебания путем изменения процентных ставок. Решение — это институциональное изменение подходов к тому, как мы регулируем финансовые учреждения (повышающее их способность инвестировать в нематериально насыщенные предприятия), а также налоговых и регуляторных установлений, которые благоприятствуют долговому финансированию, а не акционерному.

Также пришло время присмотреться к традиционной роли центральных банков по снижению издержек кредитования в случае, когда экономика нуждается в стимулировании: осуществлять эту роль стало гораздо труднее в условиях близких к нулю процентных ставок. Этот феномен отчасти вызван тем, что премии за риск растут по мере того, как экономика становится «более нематериальной». Мы обсуждаем эти вопросы в главе 5.

Крупные города. Традиционно нематериально интенсивные предприятия концентрировались в густонаселенных и процветающих крупных городах — от Кремниевой долины до Шэньчжэня и Сохо. Нематериальные активы порождают эффекты перелива и демонстрируют синергию, и представляется, что наилучший способ извлечь из этого выгоду, невзирая на COVID-19, — взаимодействие лицом к лицу. Однако в большинстве богатых стран установления в сфере городской планировки и зонирования противодействуют росту крупных городов, предоставляя собственникам жилья право вето. Это право приводит ко все более и более высоким издержкам по мере того, как нематериальный капитал становится более важным. В главе 6 мы рассматриваем свидетельства наличия данной проблемы, обсуждаем политические вызовы на пути ее устранения и предлагаем решения, которые не только позволяют собственникам жилья и местным сообществам получить свою долю выгоды от роста городов, но и помогают максимизировать выгоды удаленной работы в нематериально насыщенной экономике.

Антимонопольная политика. Всё чаще утверждают, что рост значимости крупных доминирующих предприятий — от высокотехнологичных платформ наподобие Google до розничных сетей наподобие Walmart — есть следствие ослабления антимонопольной политики и что надлежащий ответ — это возвращение к более жестким антимонопольным нормам 1960-х и 1970-х годов. Как сказано в главе 7, мы убеждены, что эта аргументация неверна. Рост разрыва между лидерами и аутсайдерами бизнеса является по большей части следствием растущей значимости нематериальных активов, и следует отвечать на это не произвольным дроблением компаний, а скорее обеспечением низких барьеров вхождения на рынок. Хитроумнее и проблемнее другое проявление конкуренции — конкретнее, растущая конкуренция между индивидами, также вызванная растущей значимостью нематериальных активов, которая приводит к увеличению инвестиций в неоправданное квалификационное сигнализирование [12], такое как ненужное высшее образование и избыточное профессиональное лицензирование. Подавление подобного рода конкуренции с «нулевой суммой» среди индивидов — не тот предмет, которым озабочено большинство правительств, но оно должно стать одним из политических приоритетов.

Все эти институциональные проблемы сводятся к двум ключевым задачам. Во-первых, важно укрепить потенциал наших правительств и тех организаций, которые поддерживают наши институты, особенно в том, что связано с нематериальными инвестициями. В некоторых случаях это вопрос увеличения расходов на то, что традиционно не входило в число государственных приоритетов (например, на НИОКР). Но чаще речь идет об инвестировании в способность выносить здравые суждения и выполнять поставленные задачи. Практичные режимы интеллектуальной собственности, эффективное финансирование научных исследований и образования, емкие и ликвидные рынки капитала для нематериально интенсивных предприятий — всё это требует соответствующих компетенций. Эти компетенции редки, особенно в государственном аппарате, где их ранее зачастую выхолащивали во имя эффективности или жесткой экономии. Вероятно, патентоведы, руководители аппарата судов и ответственные за финансирование научных исследований — в числе наименее «глянцевых» работников общественного сектора. Они первые кандидаты на увольнение, когда политики клятвенно обещают сократить бюрократию и управленцев. Однако укрепление потенциала государства и институтов в этих конкретных проявлениях особенно важно для строительства процветающей нематериальной экономики.

Во-вторых, нам, если мы хотим «починить» институты, необходимо сформулировать и заключить политические договоренности. Наши институты неадекватны не потому, что у нас не хватает остроумных идей, а скорее потому, что нынешнее положение очень многих устраивает, а перемены связаны с политическими и социальными издержками. Собственники жилья не хотят дополнительного жилищного строительства, им нравятся те установления, которые позволяют его блокировать; режимы интеллектуальной собственности выгодны правообладателям, которые лоббируют расширение и укрепление своих прав. Совершенствование этих институтов требует большего, нежели эффективной технократии. Оно требует взаимовыгодных договоренностей для того, чтобы заставить новые институты работать. Например, зонирование уличного уровня (обсуждаемое в главе 6) предоставляет собственникам жилья стимулы поддерживать новое жилищное строительство, а наращивание политического капитала способно помочь политикам оправдать бюджетные расходы на высококлассные проекты, такие как научные исследования.

Может показаться, что эти потребности политически трудно удовлетворить. Восстановление потенциала государства очень трудно «продать» избирателям, а заключение «сделок», необходимых для признания новых институтов, требует изобретательности, хитрости и готовности бросить вызов своекорыстным интересам. Для этого необходим деятельно-оптимистический настрой, вера в то, что положение действительно может улучшиться. Но, в отличие от других объяснений Великого экономического разочарования, наша версия, которую мы сейчас излагаем, и наши решения, которые мы здесь выдвигаем, дают основания для оптимизма. Если бы та важная экономическая проблема, с которой мы сталкиваемся, была, как полагают некоторые комментаторы, общим моральным разложением или неотвратимым, экзогенным изменением продуктивности новых технологий, сложность ее решения было бы крайне тяжело оценить. Но если наша проблема состоит в том, что нам пока не удалось обновить и улучшить наши институты — с тем, чтобы они соответствовали меняющейся структуре экономики, — то решение имеется, даже если его трудно реализовать. Институциональная реконструкция случалась в прошлом и может случиться вновь. Если мы преуспеем в ее осуществлении, то мы сможем ускорить рост и повысить благосостояние, плотно заняться экологическими угрозами (от пандемий до глобального потепления) и найти способ выбраться из того жалкого «приюта на полпути», в котором экономика застряла почти на два десятилетия.

1 Патент США 549,160 доступен онлайн: “Road-engine,” Google Patents, patents.google.com дата просмотра 31 июля 2021 года.

10 Под кластерами здесь и ниже имеются в виду компактные сосредоточения компаний тех или иных отраслей. — Прим. пер.

9 Здесь и в последующем «финансовый кризис» и «глобальный финансовый кризис» означают известные события конца первого десятилетия текущего века, начало которым положил ипотечный кризис в США. — Прим. пер.

12 Термин «сигнализирование» употребляется экономистами для обозначения затратной деятельности, единственная цель которой — дать возможность наблюдать некоторые экономически значимые характеристики, которые недоступны для наблюдения при отсутствии сигнализирования. Таким образом, квалификационное сигнализирование (signalling qualifications) — затратная деятельность, единственная цель которой — подтвердить профессиональные качества работника. — Прим. пер.

11 Эффекты перелива (spillovers) весьма характерны для нематериальных активов. Эти эффекты проявляются, в частности, в том, что знания, приобретенные одной из компаний, становятся доступны, хотя бы отчасти, и ее конкурентам, что снижает стимулы инвестировать в накопление знаний. — Прим. пер.

6 Douthat 2020.

5 Baudrillard 1994; Бодрийяр 2015.

8 Case and Deaton 2020; Кейс и Дитон 2024.

7 Здесь и ниже «правительство» и «правительства» соответствуют government(s), однако речь может идти не только про исполнительную власть (правительство в собственном смысле слова). — Прим. пер.

4 Graeber 2018, xviii; Гребер 2020, 20.

3 Авторы не вполне последовательны, поскольку ниже, в главе 1, они упоминают четыре доковидных рецессии, которые учтены в их расчетах, а в главе 5 — снова пять. — Прим. пер.

2 Furman and Summers 2020.

Часть I.

Что пошло не так и почему?

1

Великое экономическое разочарование

С первых лет XXI века развитые страны борются с целым рядом серьезных проблем — стагнацией, неравенством, хрупкостью, неэффективной конкуренцией и общим ощущением того, что можно было бы назвать неподлинностью. В этой главе мы описываем данные проблемы и некоторые из стандартных нарративов [13], используемых для их объяснения. Этим нарративам свойственны ностальгия, фатализм или же и то и другое. Мы предлагаем альтернативное объяснение: существующие проблемы следует рассматривать как следствие трудного перехода экономик развитых стран: опору на материальные активы сменяет опора на нематериальные активы.

Прямо сейчас трудно смотреть на современную экономику иначе, как через призму пандемии COVID-19 и ее последствий. Столь многое идет не так, как надо и как было, что мировые проблемы до пандемии кажутся чем-то вроде коричневатой, цвета сепии, фотографии ушедшего мира.

Но, мысленно вернувшись в 2019 год, читатель вспомнит: даже тогда было широко распространено ощущение того, что в экономиках развитых стран что-то не так. Эта обеспокоенность была повсеместна и многолика. Она, начиная с ключевых докладов в Давосе и кончая массовыми митингами политиков-популистов, создавала своего рода фон для нашего обсуждения современной жизни. Она проявлялась в тех обобщающих версиях, которые мы рассказываем об экономиках наших стран (почему экономический рост столь низок? почему мы больше ничего не изготавливаем?), и в том, как мы размышляем о нашей собственной жизни (почему трудовая жизнь всё сильнее напрягает? почему у меня на работе так много бредовости?). Она объединила экономистов бесспорно магистрального направления, обсуждающих долгосрочную стагнацию и рыночную концентрацию, с критическими голосами, вопрошающими, не разрушает ли сегодняшний капитализм нашу планету и не создает ли он непреодолимую пропасть между богатыми и бедными. Когда люди говорят об экономике, они делают это с чувством разочарования, как если бы мы жили в какую-то «эпоху свинца» [14].

Перед лицом злободневных проблем восстановления от всемирного ковидного кризиса озабоченность этими вопросами может показаться старомодной причудой. Кого беспокоит долгосрочная стагнация, когда выпуск упал на 25%? Кого беспокоит структура экономики, когда прямо сейчас нужно защитить здоровье населения, а также оптимизм потребителей и инвесторов (consumer and investor confidence)? Но мы по-прежнему должны об этом беспокоиться, потому что указанные долгосрочные проблемы не исчезли. У них есть общая причина, которая произрастает из долгосрочных изменений в нашей экономике. Наша способность понимать и реагировать будет определять способность перестраивать нашу экономику. Как гроза темной ночью, ковидный кризис помогает высветить некоторые из наших застаревших проблем, делая отчетливо зримой потаенную проблематику. Он также предоставляет возможность всё поставить на свои места. Помимо того, COVID-19 показывает жизненную необходимость правильного подхода к инерционности экономики. Технические нововведения во Второй мировой войне строились на результатах довоенных фундаментальных исследований (таких как радар), и ровно так же вакцины от COVID-19 основаны на исследованиях Каталин Карико по синтетической матричной РНК [15]. И, конечно же, погашение долгового прироста, созданного COVID-19, потребует ускоренного экономического роста.

Пять симптомов Великого экономического разочарования

Иногда самые знакомые и повсеместные явления неожиданно трудно распознать и описать. Мы должны поставить те же самые вопросы, которые ставит врач, лечащий пациента с многочисленными симптомами. Какие из симптомов взаимосвязаны? Какие из них следует игнорировать как несущественные? Наша первая задача, стало быть, — перечислить долгосрочные проблемы экономики XXI века.

Как отмечено во введении, мы утверждаем, что люди обеспокоены пятью отрицательными чертами экономики XXI века — стагнацией, неравенством, неэффективной конкуренцией, хрупкостью и неподлинностью. Каждую из них мы поочередно объясним.

Стагнация

Драматичное падение выпуска вслед за вспышкой COVID-19 в 2020 году вызвало самый масштабный обвал экономического роста на нашей памяти. Но едва ли перед этим состояние экономики богатых стран было благополучным.

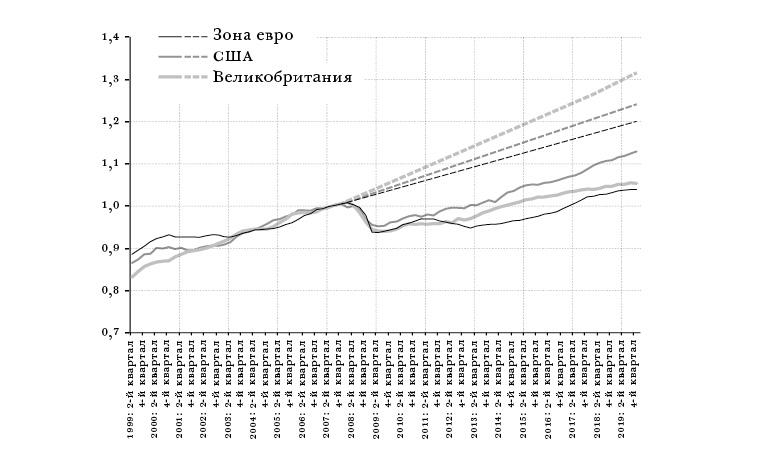

На рис. 1 показано, каким был бы среднедушевой выпуск, если бы экономический рост продолжал следовать тенденции, наблюдавшейся от начала столетия до финансового кризиса: развитые страны были бы на 20–30% богаче.

Рис. 1.1. Среднедушевой выпуск в относительном выражении (сравнительно с тенденциями, действовавшими перед финансовым кризисом)

Источник: расчеты авторов на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития.

Разочарование станет еще острее, если мы рассмотрим более долгий период. На протяжении большей части второй половины XX века развитые страны могли рассчитывать на средний рост реального ВВП свыше 2% в год. На рубеже веков произошло резкое 50%-е снижение экономического роста. Между 2000 и 2016 годами рост среднедушевого реального ВВП в США составлял около 1% в год (см. таблицу 1.1 далее в этой главе). Если сосредоточиться на периоде глобального финансового кризиса и последующих лет, цифры еще хуже: рост с 2006 по 2016 год составил жалкие 0,6% в год. Европейские страны столкнулись с аналогично низкими темпами роста. К концу 2019 года британское Королевское статистическое общество выбрало низкий рост производительности в качестве своей «статистики десятилетия».

Низкий рост столь знаком нам сегодня, что даже до пандемии COVID-19 специалисты принимали его как данность. Но всего лишь 20 или 30 лет назад он был бы воистину шоковым для наблюдателей. Чтобы живо почувствовать, сколь разочаровывают нынешние темпы роста, рассмотрим долгосрочные экономические прогнозы, подготовленные в самом начале нашего века и ранее. Последний до начала глобального финансового кризиса доклад Бюджетного управления конгресса (Congressional Budget Office) предсказывал, что годовой рост составит 2,5% в середине 2010-х. [16] Большинство центральных банков, видимо, предполагали то же самое.

Десятилетием ранее эксперты, видимо, были еще оптимистичнее. В обстоятельном обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 1992 год описывалось несколько сценариев экономического роста США в 2010-х годах. В двух инерционных (business-as-usual) прогнозах предсказывался годовой рост американской экономики на 3,1–3,4%. Даже в самом мрачном случае (он назван, с каким-то предвосхищением, «Глобальный кризис») предсказывался годовой рост на 2,3%. Питер Шварц, отец сценарного планирования, представил даже более оптимистическую перспективу в журнале Wired в 1997 году, предсказав, что экономика США будет ежегодно расти на 4% до 2020 года. [17] Откровенно мрачноватая книга Пола Кругмана «Эпоха сниженных ожиданий», неоднократно переиздававшаяся в 1990-х годах, также оказалась чрезмерно оптимистичной: согласно базовому прогнозу, экономика США должна была расти в предстоящие десятилетия чуть более, чем на 2% в год [18]. Даже Кейнс был бы разочарован. В 1930 году в работе «Экономические возможности для наших внуков» он оценил, что ВВП вырастет восьмикратно между 1930 и 2030 годами. [19] Если взять рост к настоящему времени, даже если исключить последствия пандемии COVID-19, британской и американской экономикам удалось вырасти, соответственно, в 5 и 6,4 раза.

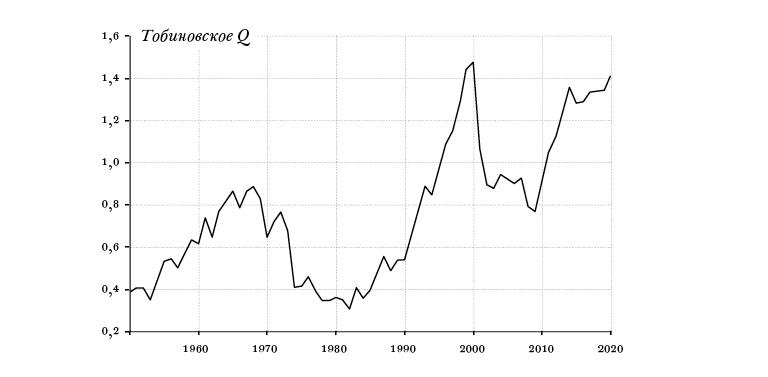

Но проблема с экономическим ростом не только в том, что он замедлился: указанное замедление открыто противоречит многим стандартным экономическим объяснениям. Слабый рост начала XXI века сосуществует с низкими процентными ставками и — до ковидного кризиса — с высокими оценками стоимости компаний. Экономисты называют это явление долгосрочной стагнацией (secular stagnation). Мы видим эти высокие оценки на рисунке 1.2. Тобиновское Q [20] (показатель того, сколь оптимистично инвесторы смотрят на будущие прибыли компаний), хотя и не достигло ошеломляющих высот времен «бума доткомов» [21], куда выше минимумов 1980-х годов.

Рис. 1.2. Тобиновское Q в США

Источник: база данных Federal Reserve Economic Data (Экономические данные Федеральной резервной системы).

Такое положение дел удивляет. Обычно высокие корпоративные прибыли — признак того, что предприятия пожинают достойные плоды своих инвестиций. Если деньги дешевы, то следовало бы ожидать, что предприятия будут привлекать средства и увеличивать инвестиции в доступные им возможности, и за счет этого экономический рост восстановится. Но процентные ставки были низкими на протяжении более 10 лет, а рост остается низким. И больше того, сегодняшний медленный рост приходится на период широко распространенной уверенности, что технический прогресс идет бурной поступью. Если это так (мы рассмотрим данный вопрос подробнее в главе 4), то медленный экономический рост — последнее из того, чего нам следовало бы ожидать.

Неравенство

Озабоченность ныне вызывает не один лишь размер «экономического пирога», но и то, как его делят. С самого начала нынешнего века, и в особенности со времен финансового кризиса, растет озабоченность разрывом между богатейшими и всеми прочими. Уилкинсон и Пикетт утверждают, что неравенство приводит к преступности, ухудшению здоровья и неудовлетворенности не только среди бедных, но и в других слоях общества [22]. В 2011 году движение Occupy популяризовало мем The 99%, который подчеркивает полное расхождение между богатой элитой и населением в целом. А в книге Тома Пикетти «Капитал в XXI веке» на общественное обсуждение выносятся десятилетия эмпирических исследований по неравенству богатства [23].

Мы наблюдаем в богатых странах материальное неравенство между людьми как по накопленному богатству, так и по их доходу. Если сравнивать с тем, что было 40 лет назад, богатейшая часть общества еще больше опережает беднейшую с точки зрения как того, скольким она владеет, так и того, сколько она зарабатывает. Видимо, это увеличение неравенства в значительной мере происходило в 1980-х и 1990-х годах; впоследствии некоторые показатели неравенства продолжали расти, в то время как другие оставались примерно на одном уровне.

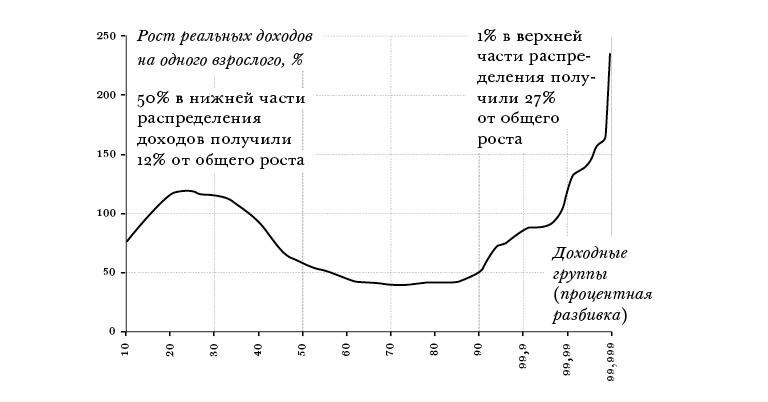

Рисунок 1.3 позволяет почувствовать эти цифры. На нем показан, для мира в целом, прирост доходов на одного взрослого, от беднейших до богатейших, в период 1980–2016 годов. В левой части рисунка мы видим, что экономический подъем динамично растущих стран обеспечил прирост доходов в нижней части их мирового распределения. Но это увеличение перевешивается ростом в верхней части того же распределения, где на 1% самых богатых пришлось 27% общего роста (в то время как на 50% в нижней части распределения пришлось лишь 12% общего роста).

Рис. 1.3. Рост доходов в отдельных доходных группах по миру в целом, 1980–2016 годы

Источник: рис. E4 в публикации (Alvardero et al. 2020).

Подобно неудаче с экономическим ростом, усиление неравенства не было предсказано прогнозистами XX века. Если оглянуться на четвертьвековой давности «великие нарративы» будущего, мы обнаруживаем серьезную обеспокоенность, которая касалась крайне бедных и социальной изоляции (social exclusion), но не сверхбогатых и не либеральной элиты. Хеймиш Макрей в своем бестселлере «Мир в 2020 году» рассматривает социальное неблагополучие, включающее преступность, наркоманию и разводы, как угрозу США в 2020 году, и считает, что оно «главным образом сказывается на сравнительно бедных социально-экономических группах», но ему нечего сказать о разрыве между элитой и массами, который преобладает в сегодняшнем нарративе [24].

Сегодняшнее неравенство — не только экономический феномен. В 2000-х и 2010-х годах знакомые разновидности материального неравенства соединились с увеличением статусного неравенства между либеральными образованными урбанистическими элитами и так называемыми забытыми обитателями не столь благополучных территорий — от постиндустриальных городков в Великобритании до «ржавого пояса» [25] в США. Это проявление нынешнего неравенства связано не с деньгами. Оно включает в себя различия в открытости, образованности, укорененности (rootedness) и уважении. Ему присуща ярко выраженная географическая составляющая, и оно иногда совсем не совпадает с экономическим неравенством. Многие малооплачиваемые выпускники колледжей с долгами все-таки могут описывать себя как либеральные элиты, в то время как в число «забытых» людей входят отошедшие от дел благоустроенные обладатели жилья и пенсий.

Экономист Энрико Моретти назвал географическое проявление этого раскола «великим расхождением», представив свидетельства различий между процветающими и «забытыми» крупными городами США по всем показателям — от доли завершающих вузовское образование и зарплат вузовских выпускников до уровней разводов и смертности [26]. Уилл Дженнингс и Джерри Стоукер, два британских политолога, наблюдают раскол, возникший в начале 2010-х годов и разделяющий то, что они называют «двумя Англиями»: одна из них космополитическая и открытая внешнему миру, а другая нелиберальная и националистическая [27]. Сходный раскол в Соединенных Штатах стал важнейшим фактом политической жизни конца 2010-х годов, обеспечив те голоса, которые ввели Дональда Трампа в Белый дом, вывел Великобританию из Евросоюза и положил начало карьерному пути политиков-популистов по всему миру.

Подобного рода неравенство вполне может быть вопросом жизни и смерти. Энн Кейс и Ангус Дитон связывают его с эпидемией «смертей от безысходности» (волной смертей от самоубийства, передозировки опиатов и алкоголизма) среди белых американцев среднего возраста, которая началась в конце 1990-х годов и продолжает нарастать [28]. Эта эпидемия и другие проявления статусной тревоги продолжают расти, хотя неравенство доходов и богатства сохраняют стабильность.

Неэффективная конкуренция

Следующий элемент комплексного неблагополучия в экономике XXI века касается сил конкуренции, которые заставляют рынки работать. Целый ряд важных показателей, используемых экономистами для оценки здоровья рынков, долгое время ведет себя странно.

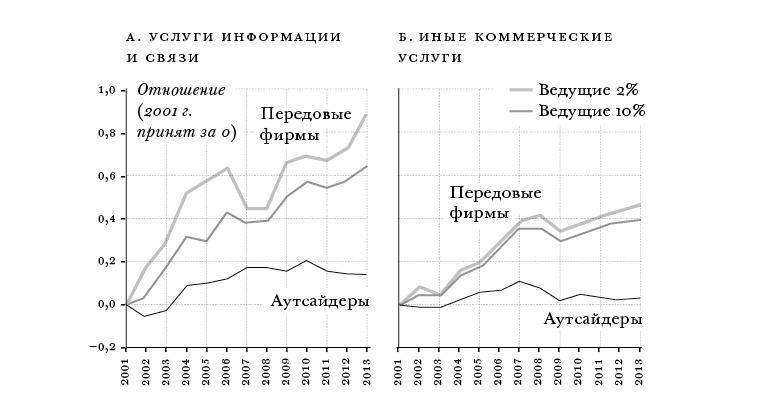

Во-первых, разрыв между наиболее успешными предприятиями и всеми прочими, видимо, неудержимо растет. В секторе за сектором, в стране за страной этот разрыв, отделяющий наиболее прибыльные и производительные предприятия от остальных, впечатляюще вырос за два последних десятилетия, как показано на рис. 1.4. Тот факт, что этот разрыв вырос среди сервисных фирм в отрасли ИКТ (информационных и коммуникационных технологий), возможно, не удивителен, но он повсеместен и в других отраслях.

Рис. 1.4. Разрыв показателей производительности

Примечание: на графиках А и Б группа всемирно передовых фирм определяется как 5% компаний с наивысшей совокупной факторной производительностью внутри каждой укрупненной (two-digit) отрасли, а все остальные фирмы рассматриваются как аутсайдеры.

Источник: Andrews, Criscuolo, and Gal 2016.

В то же время тенденция к сокращению размеров непроизводительных фирм и росту производительных — явление, которое экономисты называют предпринимательским динамизмом, — с 2000 года подвергается тому, что Райан Декер и соавторы называют «повсеместным упадком» [29]. Исследования также показывают, что сегодня создается меньшее число предприятий, при этом значительно сократилось предпринимательство с быстрым ростом.

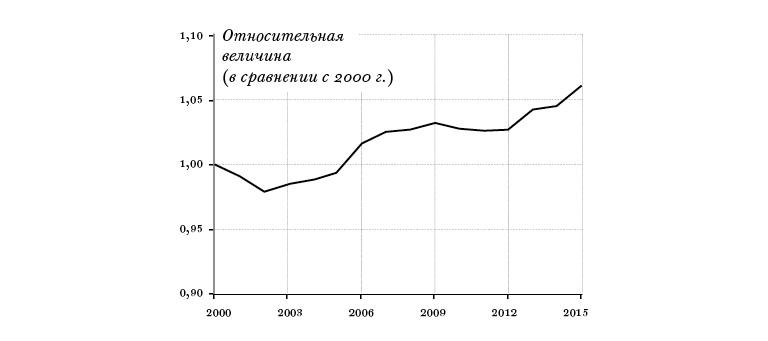

Помимо того, в последние годы экономисты зафиксировали увеличение маржи, то есть разницы между ценами и предельными издержками, которая, по видимости, достается фирмам (рис. 1.5) [30]. Эти исследования подытожены в блестящей книге «Великий поворот», которую написал экономист Тома Филиппон [31].

Рис. 1.5. Средняя по миру маржа, 2000–2015 годы

Источник: Diez, Fan, and Villegas-Sanchez 2019.

На уровне отдельных работников, как показывают данные, есть признаки снижения динамизма. Вопреки популярным мифам о «летунах-миллениалах» [32], молодые работники меняют работодателей значительно реже, чем это делали предыдущие поколения. Они также реже переезжают из одного крупного города в другой ради работы. Экономист Тайлер Коуэн описывает эти тенденции как симптомы нарождения «самодовольного класса» («complacent class»), который «работает усерднее, чем прежде, чтобы отложить перемены» [33].

Но здесь есть какое-то несоответствие. Если показать среднему работнику или руководителю данные, что рынки ныне становятся менее конкурентными, а работники — более самодовольными, они ответят чем-то в диапазоне от удивления до неверия. При всем при том, что конкуренция между предприятиями и предпринимательский динамизм, казалось бы, снижаются, в той среде, где большинство фирм пребывает, самодовольства не чувствовалось даже до того, как пандемия COVID-19 внесла смятение и неразбериху в деловой мир. Особо не чувствуется, что фирмы «жирные, тупые и довольные», если взять откровенное описание американских компаний в 1981 году министром экономики США Малькольмом Болдриджем [34].

Особо не чувствуется и того, что работники довольны своей работой. Напряг и безжалостное управление результативностью низкооплачиваемых рабочих мест, например на складах Amazon, — постоянный источник сюжетов для журналистских расследований. Условное выделение пособий, призванное побуждать безработных к возобновлению трудовой деятельности, означает, что даже быть безработным труднее, чем это было несколькими десятилетиями ранее.

Не видно и того, что для работников с высокой квалификацией и оплатой трудовая жизнь стала менее напряженной. Дэниэл Марковиц в книге «Ловушка меритократии» фиксирует, что «сегодня бешеная конкуренция на ключевых постах главенствует», противопоставив этот факт сонному корпоративному миру 1950-х годов, а в 1956 году Уильям Уайт в книге «Организационный человек» отметил, что главе компании не нужно было быть «жестоким или одержимым жаждой успеха» [35]. Битвы высших руководителей н