автордың кітабын онлайн тегін оқу Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский

В. Б. Ремизов

Читаем вместе с Толстым.

Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский

Информация о книге

УДК 82.0

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Р38

Автор: Ремизов В. Б. – литературовед, специалист по русской литературе, исследователь художественного, философского и педагогического наследия Л. Н. Толстого. Кандидат филологических наук, заслуженный учитель России, создатель нового педагогического направления «Школа Толстого». Автор книг «Роман Л. Н. Толстого “Воскресение”: концепция жизни и формы ее воплощения», «Л. Н. Толстой: диалоги во времени», «Уход Толстого. Как это было», «Толстой и Достоевский. Братья по совести», «Уроки Толстого и школа культуры». Музеевед, работал заместителем директора музея-заповедника «Ясная Поляна» и директором Государственного музея Л. Н. Толстого. С 2003 по 2006 г. – президент ИКОМ России. Лауреат премии Правительства Российской Федерации, Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского. Почетный доктор Воронежского государственного университета, почетный член Российской академии художеств. Награжден орденом Почета.

Круг чтения Толстого был чрезвычайно велик, и часто на страницах книг он делал разного рода пометки. В Яснополянской библиотеке таких книг много, но только малая часть их изучена.

Виталий Ремизов предлагает совершить вместе с Толстым увлекательное путешествие в мир любовной лирики Пушкина и его романа «Евгений Онегин»; вдуматься в духовно-религиозные откровения Гоголя на примере его «Выборных мест...»; приобщиться к загадочной и блистательной поэзии Тютчева; понять особое отношение к последнему роману Достоевского, который Толстой перечитывал накануне ухода из Ясной Поляны.

Вместе с Толстым мы побываем в Древней Греции как собеседники Сократа и Платона, вступим в диалог с философом Владимиром Соловьевым о его понимании «смысла любви», окажемся в плену завораживающей мудрости «Опытов» Монтеня, а также познакомимся с его другом Ла Боэти, восставшим против «добровольного рабства».

В этих книгах – малая частица того, что мы называем Вселенной Льва Толстого. Отношение великого художника к чужому тексту находило свое воплощение не только в словах, но и в знаках-символах, над смыслом которых размышляет автор этой книги. Он приглашает и читателя к совместному постижению тайны толстовских пометок.

В оформлении макета и обложки использованы фотографии из архива автора.

УДК 82.0

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

© Ремизов В. Б., наследник, 2023

© ООО «Проспект», 2023

ПОСВЯЩАЮ КНИГУ ТЕМ,

кто всегда был во мне и рядом со мной

в горе и радостях, кто разделил со мною диалоги

о смысле жизни, смерти, свободе и счастье –

Козьминой Марии Александровне, жене, хранителю домашнего очага, специалисту по русской литературе, автору статей о Лермонтове, Льве Толстом и поэтах серебряного века, поэтического сборника «Река не кончается»; матери двух моих детей;

Ремизову Михаилу Витальевичу, сыну, известному политологу и публицисту России, автору книг по актуальным проблемам современной жизни, ведущему и автору передачи «Власть факта» на российском канале «Культура»; мужа моей невестки Елены, отца моих внуков Маши и Вани.

Ремизовой Елизавете Витальевне, дочери, журналисту по образованию, специалисту по связи с общественностью, руководителю департамента информационного партнерства Общероссийского народного фронта, имеющей талант не только глубоко понять чужое горе, но и помочь каждому, кто оказался в беде; матери моего внука Егора;

Литвинову Дмитрию Витальевичу, моему старшему сыну, продолжившему служение музейному делу, и его матери Литвиновой Наталье Николаевне.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, МОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Приглашаю тебя совершить вместе со мной путешествие в таинственный мир, который непросто понять и в котором надо быть весьма осторожным, чтобы не оказаться в пропасти глупости или заложником собственных предубеждений. Мы выстроим с тобой сотни ассоциаций, вызванных пометками Толстого на страницах книг и нашим с тобой знанием разных сторон жизни и творчества великого человека. Путь будет долгим и трудным, но не надо спешить. Быть может, черепахи потому и живут 300 лет, что никогда никуда не спешат. Не сразу, постепенно возникнет ощущение духовного приобщения к великим чувствам и великим мыслям, а с ним придет, говоря словами Толстого, «приращение души».

В Яснополянской библиотеке писателя (пишу с большой буквы, ибо она являет собой священное хранилище) более 23 тыс. книг на 35 иностранных языках. Она — свидетельство энциклопедической образованности писателя, университета его самообразования.

Владение многими иностранными языками, включая французский, немецкий, английский, славянские языки, а также древние, позволяло Толстому пребывать в свободном общении со всем миром. Он проявлял интерес к разным сферам человеческой деятельности не потому, что был всеяден, а потому, что стремился постичь универсальный смысл религии, искусства, науки, понять жизнь современников в ее сложности и всеохватности — от особенности земледельческого труда крестьянина до вселенских обобщений И. Канта и Н. Федорова.

Незадолго до ухода Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, 11 октября 1910 г., С. А. Толстая записала в своем дневнике:

«Просматривала вечером академическое издание о Пушкине, о его библиотеке. Он сам ее составлял и выбирал книги, а вот наша библиотека в доме совершенно случайная: со всех сторон света присылают книги, разумеется, даром и с надписями, и иногда книги хорошие, а иногда такой хлам! Лев Ник. редко сам покупал книги, все больше присылали, и образовалась самая бесформенная и безыдейная библиотека» (курсив С. А. Толстой. — В.Р.; Толстая С. А. Дневники: в 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 212).

Библиотека, действительно, собиралась всем миром, но она, по свидетельству дочери писателя Татьяны Толстой, и расхищалась всем миром. Известно, например, что сын Сергей Львович вывез на подводах часть библиотеки в свое имение Никольское-Вяземское, которое в 1918 г. было сожжено крестьянами. Вместе с усадьбой сгорели и книги, а некоторые из них содержали пометки отца.

Фрагменты комнат, в которых расположена библиотека Л. Н. Толстого в яснополянском доме.

На рабочем столе в Верхней библиотечной комнате лежит рукописный трехтомник описи книг, созданный женой писателя С. А. Толстой

Несправедлив и упрек в «бесформенности и безыдейности библиотеки». Случайного много, но в этой случайности есть и момент уважения к тем, кто через книгу стремился засвидетельствовать свое почтение великому писателю Земли Русской, как утверждали его современники, — «совести человечества».

Среди дарителей были знаменитые и незнаменитые писатели, известные и малоизвестные представители науки и культуры, философы, религиозные деятели, фермеры и врачи, садоводы и земледельцы, крестьяне-философы. Были и графоманы. Почти всё, что поступало в Яснополянскую библиотеку, просматривалось Толстым. Некоторые книги он брал на заметку для будущего чтения, приходило время, и он читал их. Были книги, которые вызывали в нем особый интерес, и он внимательнейшим образом тут же читал их и тут же отвечал автору. Ответы были разные, но в каждом из них содержалась оригинальная, собственно толстовская, оценка прочитанного. Ряд писем, вызванных чтением книг, приобретал новую жизнь; в зависимости от содержания они становились заметным явлением в той или иной области знаний, будь то литература, философия, педагогика, психология, социально-политические науки или воззвания с кричащими и предупреждающими названиями: «Одумайтесь!», «Неужели это так надо?», «Пора понять»…

Многие книги хранят свидетельства глубокого интереса Толстого к духовному опыту его современников и предшествующих поколений.

Пометки Толстого — это кладезь, награда для тех, кто искренне служил многогранному творчеству гениального человека, художника и мыслителя возрожденческого масштаба. Они ключ к пониманию толстовской личности, смысл и значение которой в том и состояли, что она сама себя выковала, сама сумела вырваться из замкнутого круга вседневности и подняться на такую высоту нравственного развития, которая поставила ее в один ряд с мудрецами мира — Сократом, Буддой, Монтенем, Паскалем, Руссо, Кантом… Пометки Толстого — это своеобразный диалог великого человека с теми, кто жил до него и рядом с ним. Теряются временные границы этого диалога. Вечная душа вечного странника продолжается в нас.

Характер пометок самый разнообразный. В одних случаях Толстой отчеркивал абзацы или целые страницы; в других — выделял те или иные мысли, подчеркивая их; в третьих — ставил вопросы возле спорных мыслей; в четвертых — перечеркивал текст, не принимаемый им по сути или с целью сокращения для дальнейшего использования в книгах афоризмов; в пятых — выражал свое отношение, ставя особые знаки, делая записи, прибегая к системе оценок, буквенных обозначений. Много пометок полемического содержания, в иных заметно резкое отмежевание Толстого от того, что противоречило его взглядам. Неоднократно встречаются загнутые уголки, особенно знаменитый толстовский «двойной». Встречается и редакторская правка собственных сочинений и произведений, предназначенных для «Круга чтения».

Включенные в эту книгу главы — малая частица той тайны, которую хранит Яснополянская библиотека писателя. Будущих исследователей ждут на этом пути большие открытия, связанные с духовными исканиями Льва Толстого и культурой разных эпох.

Что касается этой книги, то ее страницы станут путеводителем по жизни Толстого — от детства к молодости, от нее к зрелости, а потом и старости, к последним дням жизни в Астапове.

Незадолго до кончины, накануне ухода из Ясной Поляны, он читал Достоевского и Монтеня, воспоминания о крестьянском мыслителе Василии Сютаеве, книгу русского философа Петра Николаева «Понятие о Боге как совершенной основе жизни».

После ухода из Ясной Поляны страсть к чтению в нем не угасла. В Шамордине он просматривал статьи о социализме Герцена, Вл. С. Соловьева, Спенсера. В письме к младшей дочери Саше просил привезти ему книги Монтеня, Николаева, 2 том «Братьев Карамазовых», «Жизнь» Мопассана. В Астапове, когда у него не было сил читать самому, это делали по его просьбе другие. Они читали, и ему становилось легче.

Попробуем совершить путешествие в ту страну, где еще никто не бывал. Проводник у нас необычный — сам Лев Толстой. Необычна и цель — через символы знаков, сделанных рукою великого человека, понять то, что роднит и разделяет нас с ним и его современниками, приближает к пониманию духовных вершин в жизни человечества.

* * *

«СПИСОК КНИГ,

ПРОИЗВЕДШИХ НА МЕНЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»

Из письма Л. Н. Толстого к издателю М. М. Ледерле

1891 г. Октября 25. Ясная Поляна

Михаил Михайлович. На первое письмо ваше я просил ответить мою дочь, на последнее же письмо ваше с приложением копии с списка, бывшего у Маракуева, постараюсь ответить получше1.

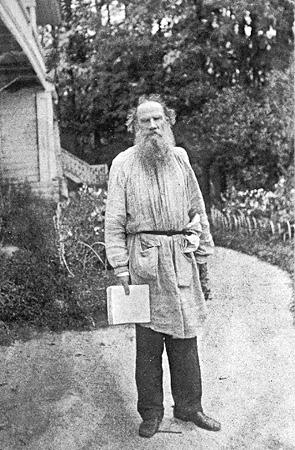

Л. Н. Толстой. 1891 г.

Ясная Поляна.

Фотография С. С. Абамелека-Лазарева

Очень благодарен вам за присылку этой копии; список этот составлен по отметкам, сделанным мною на списке 100 лучших книг, напечатанных в «Pall Mall» газете»2, и список этот никуда не годится, во-1-х, потому, что он называет только авторов, не определяя, что именно из часто весьма плодовитых и неровных авторов; а во-2-х, потому, что лучшие книги могут быть лучшими и не лучшими, смотря по возрасту, образованию, характеру лиц, для которых они отбираются. Вообще, подумав серьезнее об этом предмете, я пришел к заключению, что проект составления списка 100 абсолютно лучших книг неосуществим и что затея, которой я необдуманно поддался, отметив книги по списку Стэда3, была затея неосновательная.

М.М. Ледерле, издатель

Первый же ваш вопрос, относящийся к каждому отдельному лицу о книгах, имевших на него наибольшее влияние, по-моему, представляет серьезный интерес, и данные на него добросовестно ответы могут повести к интересным выводам.

Письмо это, которое я теперь переписываю, я написал уже недели три тому назад и тогда же начал составлять список книг, произведших на меня сильное впечатление, определяя меру впечатления четырьмя степенями, которые обозначал словами: огромное, очень большое и большое. Список я подразделил по возрастам: 1) детство до 14 лет; 2) с 14 до 20; 3) с 20 до 35; 4) с 35 до 50 и 5) от 50 до 63. Я и составил отчасти этот список, в котором вспомнил до 50 различных сочинений, произведших на меня сильное впечатление, но увидал, что он очень неполон, так как не мог всего вспомнить, а вспоминаю понемногу и вношу.

Из всего этого вывод следующий: желания вашего, составить список ста книг, исполнить не могу и очень сожалею об этом; тот же список книг, произведших на меня впечатление, о котором пишу, постараюсь дополнить и прислать вам.

Лев Толстой.

Посылаю начатый и неоконченный список для вашего соображения, но не для печатания, так как он еще далеко не полон4.

Сочинения, произведшие впечатление

Детство до 14-ти лет или около того.

История Иосифа из Библии – огромное.

Сказки тысячи одной ночи:

40 разбойников, Принц Камаральзаман5 – большое.

Черная курица — Погорельского – очень большое.

Русские былины: Добрыня Никитич,

Илья Муромец, Алеша Попович.

Народные сказки – огромное.

Стихи Пушкина: Наполеон – большое.

С 14-ти до 20-ти

Евангелие Матфея: Нагорная проповедь – огромное.

Stern’a Sentimental Journey6 – очень большое.

Rousseau Confession – огромное.

Emile – огромное.

Nouvelle Héloïse7 – очень большое.

Пушкина Евгений Онегин – очень большое.

Шиллера Разбойники – очень большое.

Гоголя Шинель. Иван Иванович,

Иван Никифорович – большое.

Невский проспект – большое.

Вий – огромное.

Мертвые души – очень большое.

Тургенева Записки охотника – очень большое.

Поленька Сакс Дружинина – очень большое.

Григоровича Антон Горемыка – очень большое.

Дикенса Давид Коперфильд – огромное.

Лермонтова Герой нашего времени. Тамань – очень большое.

Прескота Завоевание Мексики – большое.

С 20-ти до 35-ти лет

Гете. Герман и Доротея – очень большое.

Виктор Гюго. Notre Dame de Paris8 – очень большое.

Тютчева стихотворения – большое.

Кольцова – большое.

Одиссея и Илиада (читанные по-русски) – большое.

Фета стихотворения – большое.

Платона (в переводе Cousin) Федон и Пир9 – большое.

С 35-ти до 50-ти лет

Одиссея и Илиада (по-гречески) – очень большое.

Былины – очень большое.

Ксенофонт. Анабазис – очень большое.

Виктор Гюго. Misérables10 – огромное.

Mrs Wood. Романы11 – большое.

George Elliot. Романы12 – большое.

Троллоп — романы – большое.

С 50-ти до 63-х лет

Евангелия все по-гречески – огромное.

Книга Бытия (по-еврейски) – очень большое.

Henry George. Progress and Poverty13 – очень большое.

Parker. Discourse on religions Subjekt14 – большое.

Robertson’s Sermons15 – большое.

Feuerbach (забыл заглавие, сочинение о христианстве)16 – большое.

Pascal. Pensées17 – огромное.

Эпиктет – огромное.

Конфуций и Менций – очень большое.

О Будде Француза известного (забыл)18 – огромное.

Лаодцы Julien19 огромное»

(разрядка и курсив Л. Н. Толстого. — В.Р.; 66, 66—6820).

[19] С. Жюльен перевел на французский язык труд китайского философа Лао-Цзы «Тао-те-Кинг».

[18] Имеется в виду книга «Lalita vistara», переведенная Ф. Фуко с тибетского на французский. См. письмо 89, примеч. 5 к нему.

[17] Б. Паскаль. «Мысли».

[16] Л. Фейербах. «Сущность христианства».

[15] Робертсон. «Проповеди».

[14] Т. Паркер. «Исследование вопросов, относящихся к религии». 812.

[13] Генри Джордж. «Прогресс и бедность».

[12] Джордж Элиот. Толстой ценил ее роман «Феликс Хольт — радикал». См. письмо 39 и примеч. 3 к нему.

[11] Генри Эллен Вуд — английская писательница, романы которой Толстой неоднократно рекомендовал для перевода.

[10] «Отверженные».

[20] Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах (1828–1958) приводятся в тексте книги с указанием арабскими цифрами тома и страницы.

[9] Диалоги Платона в переводе с греческого на французский В. Кузена.

[4] Рукопись окончательного текста этого списка утеряна. Перечень книг печатается по черновой редакции.

[3] Издателем журнала «Pall Mall Budget» был Томас Стэд, и поэтому его именем называет Толстой список Лебокка.

[2] В журнале «Pall Mall Budget» была напечатана статья Джона Лебокка о «ста лучших Книгах» мировой литературы.

[1] В письме от 1 июня книгоиздатель Ледерле просил Толстого прислать ему список книг, произведших на него в разные периоды жизни наибольшее впечатление, и произведений, с которыми «необходимо познакомить молодежь и читающую публику». Т. Л. Толстая по просьбе отца сообщила ему, что такой список должен быть у В. Н. Маракуева, у которого его можно взять. Ледерле список получил и его копию вместе с письмом Т. Л. Толстой отправил в Ясную Поляну для просмотра.

[8] «Собор Парижской богоматери».

[7] Жан-Жак Руссо. «Исповедь», «Эмиль», «Новая Элоиза».

[6] Лоренс Стерн. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

[5] Очевидно, имеется в виду «Повесть о Царе Шахраманс, сыне его Камар-аз-Замане (или Камаральзамане) и царевне Будур».

Николай Толстой. 1851.

НАД СТРАНИЦАМИ «НЕЗАПУТАННОГО ПУШКИНА»

Приглашение к путешествию

Льву было летНиколай Толстой. 1851. семь, когда высокая поэзия впервые ранила его сердце. «Помню, — писал Толстой в своих «Воспоминаниях», созданных уже в старости, — как он (отец. — В.Р.) раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек» и т. д...» (34, 357).

А.С. Пушкин

Гравюра Т. Райта. 1837 г.

«Надменный! кто тебя подвигнул?

Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Великодушного пожара

Не предузнав, уж ты мечтал,

Что мира вновь мы ждем, как дара;

Но поздно русских разгадал...»21

«Его (отца. — В.Р.) поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым (крестным отцом Л. Толстого. — В.Р.). Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (34, 357).

Пушкин был кумиром для Толстого с отроческих лет и на протяжении всей жизни. Однако в научной и читательской среде сложилось иное мнение.

«Пророческий посох, выпавший из рук умирающего Пушкина, — писал Авраам Позов в 1967 г., — попал в слабые руки Гоголя и перешел к Толстому и Достоевскому. Чудные пушкинские всходы растоптал Толстой своими босыми ногами22»23.

Марина Новикова в работе 1995 г. гармонию «пушкинского Космоса» противопоставила «новоевропейской цивилизации», растерявшей народные, духовные по сути, мерила, «которыми раньше измерялся человек». Теперь он, по ее убеждению, выпал из контекста вечности и оказался во власти «режимов», «систем», «экономических укладов» или «биологических импульсов». Отсюда популярность в Европе Толстого и Достоевского.

«Толстой, — видимо, с упреком в его адрес иронизировала она, — (с некоторым даже симпатичным смущением) заметил однажды, что Пушкин-прозаик гол как-то... Рядом с ним и с Достоевским — уж точно»24.

В религиоведческой литературе «православный Пушкин» был противопоставлен Толстому-богоотступнику. Нападали на Толстого, как правило, приверженцы поэта. Любители творчества Толстого, напротив, стремились отыскать точки соприкосновения во взглядах двух гениев. К последним относился толстовед с мировым именем Б. М. Эйхенбаум.

«Пушкин и Лев Толстой, — писал он, — стоят на крайних точках исторического процесса, начинающего и завершающего построения русской дворянской культуры ХIХ века. […] На первый взгляд — полная противоположность позиций и поведения. На самом деле — одна из тех противоположностей, которые сходятся, потому что смыкают собой целый исторический круг. Корни творчества у Пушкина и Льва Толстого иногда так близки, что получается впечатление родства при всей разнице позиций. Не у Гоголя, не у Тургенева, не у Достоевского (при всей его заинтересованности некоторыми темами Пушкина), а именно у Толстого находим мы своего рода дозревание или, вернее, перерождение замыслов, тем и сюжетов»25.

Та же позиция и в статье Г. Н. Ищука:

«Особого рода эстетическое доверие у Толстого было только к Пушкину: ни гуманизм Руссо, ни милосердие Гюго, ни трогательность Диккенса, ни “нравственная значительность” Лермонтова, ни даже “родственность” Достоевского не вызывали в нем подобного творческого “заражения”»26.

А как же быть, спросит читатель, с толстовской хулой на Пушкина? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к анализу наиболее резких высказываний Толстого в адрес поэта.

Многие с негодованием восприняли слова Толстого о личности и творчестве Пушкина в трактате «Что такое искусство?» (1897–1898):

«...Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель... (...) ...Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные» (30, 171).

«Чувство боли» исчезает, когда обращаешься к контексту этих слов. Не от себя лично Толстой произнес приговор Пушкину, а от лица «грамотного мещанина» из Саратова, якобы сошедшего с ума оттого, что духовенство «содействовало постановке “монамента” (памятника поэта в Москве; сам факт искаженного словоупотребления свидетельствует об уровне культуры «грамотного мещанина». — В.Р.) господину Пушкину». В этой связи Толстой сообщил доверчивому читателю, что к нему пришло более десяти писем «от разных крестьян с вопросами о том, почему так возвеличивают Пушкина?» (30; 170).

Несколько выше в том же трактате рядом с неприятием «рассудочно-холодного произведения» «Борис Годунов» Толстой дал высокую оценку творчеству великого предшественника:

«...наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, “Евгения Онегина”, “Цыган”, свои повести, и это всё разного достоинства произведения, но всё произведения истинного искусства» (30; 124).

Немало в высказываниях Толстого о личности Пушкина слов добрых и сделанных с акцентом явной симпатии. С годами положительных оценок становилось все больше и больше.

В памяти у большинства читателей хранится и другой пример, вызывающий недоумение. Это высказывание Толстого о Пушкине в его статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862). Увлеченный в это время проблемой восприятия крестьянскими детьми произведений искусства, Толстой сделал парадоксальный вывод,

«что лирическое стихотворение, как, например, “Я помню чудное мгновенье”, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о “Ваньке-клюшнике” и напев “Вниз по матушке по Волге”» (8; 114).

Сообщая читателю о том, что он «годами бился тщетно над передачей ученикам поэтических красот Пушкина и всей нашей литературы», что «то же самое делает бесчисленное количество учителей — и не в одной России», Толстой еще резче обозначил суть возникшей перед ним как перед педагогом конфликтной ситуации.

«Я бился, говорю, годами, — утверждал он, — и ничего не мог достигнуть; стоило случайно открыть сборник Рыбникова, — и поэтическое требование учеников нашло полное удовлетворение, и удовлетворение, которое, спокойно и беспристрастно сличив первую попавшуюся песню с лучшим произведением Пушкина, я не мог не найти законным» (8; 115).

Восприятие искусства слова, как и симфонии Бетховена, требовало от человека, а ребенка и подавно, особой культуры. К этому надо было подготовить бытовое сознание. И Толстой во время работы в яснополянской школе многое сделал для того, чтобы преодолеть барьер непонимания.

В России детская литература тогда не была в чести. Понимая это, Толстой вслед за «Сказками» Пушкина написал для детей более 600 рассказов, историй, литературно-научных зарисовок, притч. Эта гигантская работа была проделана с целью ответа на вопрос:

Что нужно сделать для того, чтобы ребенок смог преодолеть бытовизм восприятия произведения искусства и открыть для себя мир подлинно нравственно-эстетических ценностей?

Он предложил решение этой проблемы, увидев ее в необходимости создания, как он говорил, «переходной литературы», которая могла бы проложить мостик от ребенка с его особенностями восприятия, потребностей, с имеющимся у него жизненным опытом до культуры чтения серьезных литературных произведений. Эта была пропедевтика искусства чтения, своего рода азбука художественной литературы. И он создал такого рода произведения для детей. Но его опыт в этой области, как и его педагогические открытия оказались забытыми на долгие годы27.

Можно утверждать, что негативных высказываний Толстого в адрес Пушкина очень мало, и все они так или иначе мотивированы ситуативной установкой автора «Войны и мира». Положительных же отзывов не счесть.

Однако, к сожалению, немногих резких оценок Толстого в адрес Пушкина оказалось достаточно, чтобы в течение многих десятилетий держать поклонников Пушкина в состоянии раздражения: «Он и до Пушкина добирался…».

Не добирался, а постигал его гений всю жизнь. Ему интересна была сама личность поэта, а его творчество стало составной частью духовных исканий Толстого. Интерес ко всему, что было написано Пушкиным, возрастал с каждым годом, менялись и оценки творчества — от сдержанных и умеренных до восхищенных и восторженных, а подчас божественно трогательных.

Родившись в Пушкинскую эпоху, Толстой и молодость провел среди тех, многие из которых были знакомы с поэтом. «Л.Н., — засвидетельствовал Д. П. Маковицкий 8 декабря 1906 г., — просматривал новый том переписки Пушкина, издание Академии28. О корреспондентах Пушкина сказал: “Я всех знал”»29. Знал Толстой и Павла Васильевича Анненкова, первого биографа и издателя посмертного собрания сочинений А. С. Пушкина.

В Яснополянской библиотеке Толстого по сей день хранятся 5 из 6 томов этого издания30. Отсутствует 3-й том, в котором напечатана поздняя лирика Пушкина. Вероятно, и в нем, как и в других томах, содержалось немало пометок Толстого. Часть из них носила предположительный характер («по-видимому»). Часть дошедших до нас пометок, несомненно, принадлежит Льву Николаевичу — о них и пойдет речь. Судя по форме и содержательной направленности пометок, их можно отнести к раннему периоду творчества.

К чтению томов собрания сочинений Пушкина Толстой обратился в начале июня 1856 г. и в те же дни «с наслаждением», как он писал в своем дневнике, прочитал большой труд П. В. Анненкова «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», помещенный в первом томе собрания сочинений. К этой книге в течение многих лет Толстой обращался не однажды.

В середине ноября 1855 г. Толстой сразу же по окончании Крымской войны приехал в Петербург. В читательской среде он воспринимался как новая восходящая звезда на горизонте русской литературы. Братья-писатели и многие критики приняли его в свои ряды — кто на равных, а кто-то, как И. С. Тургенев, с желанием взять шефство над не кончавшим университетов самоучкой. Но П. В. Анненкова в это время в Петербурге не было. Встреча состоялась позже, в декабре 1855 г., на квартире И. С. Тургенева, у которого остановился после возвращения из Крыма Лев Толстой. Вот как об этом писал сам Анненков:

П. В.Анненков – русский критик, историк литературы

«Однажды… зашел к нему на квартиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой. Публике было уже известно это имя, а литераторы превозносили его в один голос. Лев Толстой выслал в «Современник» первый свой рассказ «Детство и отрочество», поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непререкаемое. Он готовил еще и многое другое. Будучи соседом Толстого по деревне и движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия, Тургенев пригласил его к себе. Но Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. Как курьез воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности, но гр. Толстой не гонялся за курьезами. То был сектантский ум по преимуществу, очень логический, когда касалось выводов, но покорявшийся только вдохновенному слову, сказавшемуся, неизвестно как, в глубине его души. Поэтому столь же интересно было следить за его мнением, всегда новым и неожиданным, сколько и за происхождением этого мнения. Нередко встречались у него приговоры, поражавшие своим ультрарадикальным характером. Так, шекспировского короля Лира он считал нелепостью, за неправдоподобие сказки, лежащей в основании трагедии, и в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту-немцу, которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих»31.

Первая встреча не произвела на автора «Детства» сильного впечатления. Дружеские отношения возникли спустя год. На них не могла не повлиять статья Анненкова «О мысли в произведениях изящной словесности. (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л. H. Т.)» и, безусловно, прочитанные Толстым «Материалы к биографии А. С. Пушкина» и проштудированные им тома сочинений поэта.

15 ноября 1856 г. Толстой записал в своем дневнике:

«Потом ужинали с Анненковым и много толковали, он очень умен и человек хороший» (47, 99).

В 1857 г., памятуя, что Анненков продолжал сбор материалов, связанных с жизнью и творчеством Пушкина, Толстой, подружившись с Михаилом Ивановичем Пущиным (брат друга Пушкина, участник декабристского восстания, которому посвящено стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный». — В.Р.), написал биографу примечательное письмо. Примечательное тем, что свидетельствовало о трепетном отношении Толстого ко всему, что связано с именем Пушкина.

«1857 г. Апреля 22 / мая 4. Кларан.

Посылаю вам, дорогой Павел Васильевич, записку Пущина, с которым мы живем вместе в Clarens, Canton de Vaud, куда вы мне пишите, ежели захотите меня этим истинно обрадовать.

Записка забавная, но рассказ его — изустная прелесть. Вообще это, видно, была безалаберная эпоха Пушкина. Пущин этот — прелестный и добродушный человек. Они с женой здесь трогательно милы, и я ужасно рад их соседству. Я в Швейцарии вот уже 4-ю неделю и очень доволен своим житьем» (60, 181–182).

Суть записки по сей день неизвестна. Но важно, что в этом же письме содержались раздумья Толстого об особенностях собственного творчества. Чувствовалось, работая над «Казаками», он испытывал потребность в общении с собратьями по профессии. Таковыми в этот период жизни для него стали Анненков и Тургенев.

«Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, — писал он Анненкову, — я начал в 4-х различных тонах, каждую написал листа по 3 — и остановился, не знаю, что выбрать или как слить, или должен я всё бросить. Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия, — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, субъективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать; но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысль не приходит отчаиваться, а какая-то кутерьма происходит в голове всё с большей и большей силой. — Буду держаться вашего мудрого правила девственности и никому не покажу и предоставлю одному себе выбрать или бросить» (60, 181).

Толстой зафиксировал переворот, который совершался в нем в этот период творчества, — переход от «субъективной поэзии искренности» к эпическому пониманию и воссозданию мира. Повесть «Казаки», над которой он продолжал работу во время первого заграничного путешествия, стала предвестницей «русской Илиады» (И. А. Гончаров) — «Войны и мира».

Пришло время отправиться в путешествие, и сам Пушкин в определенной степени будет нашим спутником в напряженном мире жизненных исканий Льва Толстого.

«Пушкин удивителен.

Молодой человек — какая серьезность»32

Какой молодец Пушкин! Он говорит, как мы

все говорим, только лучше и красивее. Это единственный поэт,

в нем нет усилий и напряжения в рифме и ритме.

В нем можно найти отзвуки на все, что мы чувствуем,

и с таких молодых лет он стал уже все понимать.

Л. Н. Толстой33

Сохранившиеся в первом томе, содержащем собранные П. В. Анненковым материалы к биографии Пушкина, пометки, несомненно, принадлежат Толстому. Они — свидетельство глубокого интереса к Пушкину как человеку и художнику, несущему в себе и для людей смысл земного и извечного существования. В жизни этого человека-гения нет такого, мимо чего можно было бы пройти, отсюда скрупулезность чтения Толстым «Материалов…». Они вызвали в нем живой отклик. Его волновали разные грани (вплоть до деталей) жизни гениального и неповторимого Пушкина

1. Кто бы что ни говорил, Толстой любил поэзию и хорошо ее знал, но он понимал, что стихотворная речь не его удел. Естественно, что пушкинский экивок в сторону прозы не мог не понравиться ему, мастеру прозаической речи, универсального, близкого к мистическому синтаксиса. Он подчеркнул в письме Пушкина к брату Левушке, приславшему поэту стихи, несколько строк карандашом (выделено жирным шрифтом. — В.Р.) на с. 79. В них Александр Сергеевич призвал брата более сдержанно относиться к поэзии:

«Благодарю тебя за стихи, более благодарил бы за прозу. Ради Бога, почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться её милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее — безрассудно...» (подчеркнутые Толстым здесь и далее, а также отчеркнутые им далее строки выделены жирным курсивом. — В.Р.)34.

2. Пушкинская любовь к брату была понятна Толстому. У него у самого были три брата, и каждого он любил по-своему, о каждом заботился, а в предсмертные дни Николая и Дмитрия сумел облегчить их участь.

Оба художника с юности задумывались над проблемами воспитания. В их творчестве они занимали особое место. Юный Пушкин получил образование в Царскосельском лицее, Толстого воспитывали иностранные гувернеры, с которыми, за исключением старика-немца, у него возникали постоянно конфликты. Пушкина волновал вопрос о воспитании младшего брата, «существа, одаренного душою», и он обратился к своему «парнасскому брату» Антону Дельвигу с просьбой о духовном покровительстве над Левушкой. В Лицей не попасть, а других заведений подобного типа в России не было. Одаренная личность под воздействием обстоятельств и собственного опыта должна была учиться преодолевать трудности, но на пути познания ей нужна была поддержка со стороны духовно окрепшего человека.

«Друг мой, — обращался Пушкин к Дельвигу, — есть у меня до тебя просьба — узнав, напиши мне, что делается с братом. Ты его любишь, потому что меня любишь. Он человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим: другого воспитания нет для (подчеркнуто Толстым карандашом на с. 83. — В.Р.) существа, одаренного душою. Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца. В этом найдут выгоду; но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями — не только по африканской нашей крови. Прощай».

«Другого воспитания нет». Слова, взятые в контексте, могли быть восприняты по-разному: то ли скудна Россия середины XIX в. достойными учреждениями образования, то ли одаренный человек должен сам себя воспитывать и образовывать, а кто-то по возможности должен ему помогать.

Оба аспекта были важны для Толстого. Но в том же ключе думал и Пушкин.

3. В этом же письме от 23 марта 1821 г., призывая Антона Дельвига к могучему творчеству, Пушкин сообщил ему о завершении им поэмы «Кавказский пленник» — и с вдохновением объявил о новых замыслах:

«Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы — но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости (подчеркнуто Толстым карандашом на с. 82. — В.Р.), как не воспоминаниями?»

А. С. Пушкин. Автопортрет. 1821 г.

«…под старость нашей молодости ». Как раз в этом периоде жизни находился и Лев Толстой. Акцент сделан был им не на воспоминаниях, которыми живет душа поэта и которые всегда были в центре творчества Толстого, а на одном из самых сложных периодов жизни человека — переходе от молодости к зрелости. Он сопряжен был с катаклизмами, разломом в душе, открытием новых подходов к изображению действительности. Менялось ви́дение мира, а с ним изменялись и способы его воплощения в художестве.

4. Известно, что Пушкин весьма строго относился к издателям, вторгавшимся в его текст. Это буквально приводило его в бешенство. П. В. Анненков в качестве примера приводит историю с «Полярной звездой» (1824 г.). Поэт обнаружил в двух стихотворениях, напечатанных в этом журнале, редакторскую правку. Тогда он немедленно переправил тексты этих «пьес» в журнал «Литературные листки» со словами:

«Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в Полярной Звезде, от чего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди».

Последняя мысль (выделена мною курсивом и жирным шрифтом. — В.Р.) поразила Толстого, и он подчеркнул ее карандашом (с. 87). Она вполне в законченном виде могла бы претендовать на крылатое выражение. Но главное — она точно передавала позицию настоящего художника, для которого любой нюанс, любой оттенок содержательно значим. Толстой, как и Пушкин, беспощадно чиркал и зачеркивал во время творчества. У них образность и смыслы рождались в муках. Потому так порой неистово они защищали свои интересы перед издателями.

Так, в письме к Н. А. Некрасову, редактору «Современника», первому открывшему талант Толстого, автор повести «Детство» написал:

«1853 г. Сентября 17. Пятигорск.

Милостивый Государь, Николай Алексеевич.

Посылаю небольшую статью («Записки маркера». — В.Р.) для напечатания в Вашем журнале. Я дорожу ею более, чем Детством и Набегом, поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть…» (59, 246).

5. Толстой отчеркнул карандашом целый массив текста (21 строку на 97 с.) в пушкинском письме к Н. И. Гнедичу:

[«Недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно — так]

явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения, описание нравов Черкесских не связано с происшествием и есть не иное что, как географическая статья, или отчет путешественника. Характер главного лица (а всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме, да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях, неизвестных читателю?

Его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости Горцев и к прелестям Кавказской девы могут быть очень естественны, но что тут трогательного? Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего Русского, мог быть любовником его избавительницы; мать, отец и братья её могли бы иметь каждый свою роль, свой характер — всем этим я пренебрег: во-первых, от лени; во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, как обе части поэмы были уже кончены, а сызнова начинать не имел я д у х а.... (разбивка и многоточие по тексту Анненкова. — В.Р.) Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня на счет Кавказского пленника, но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что: в нем есть стихи моего сердца...» (I, 97).

Черкес. Рисунок А. С.Пушкина. 1820–1821

Как следует из текста письма, речь шла о художественных, с точки зрения поэта, недостатках поэмы «Кавказский пленник»: не удался «характер главного лица», неубедительны его переживания — «Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях, неизвестных читателю?» Пушкин чувствовал и понимал, как можно было бы уйти от романтической однобокости героев, указывал на причины, почему он этого не сделал.

Но, думается, не столько «ситуация с недостатками» взволновала Толстого, сколько то удивительно трогательное признание Пушкина в финале письма, которое так понятно каждому человеку, познавшему родительское чувство:

«Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня на счет Кавказского ленника, но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что: в нем есть стихи моего сердца...»

Толстому, особенно в молодости, тоже приходилось переживать творческие неудачи, и он так же, как и Пушкин, относился к своим произведениям по-отечески.

6. Читая «Материалы…» Анненкова, Толстой чаще всего обращался к текстам самого Пушкина. В них его поражала способность поэта сравнением или одной фразой выразить суть большой проблемы. Так, на стр. 111 Толстой подчеркнул карандашом сравнение Пушкина. Оно было достаточно образным и остроумным, но главное — точным по сути. Пушкин сравнил нападки романтиков нового поколения, к которым принадлежали В. Кюхельбекер, К. Рылеев, отчасти В. Одоевский, на романтизм В. А. Жуковского с «ребенком, кусающим грудь своей кормилицы потому только, что у него зубки прорезались».

7. Чуть ниже, на стр. 114, Толстой выделил карандашом еще одно меткое пушкинское выражение: «Вот глубина глупости!». Оно было сказано поэтом по поводу ходульности героев «Ивана Ивановича» (так у Пушкина) Раси́на, который, как утверждал Пушкин, «понятия не имел о создании трагического лица».

8. Известно, что П. В. Анненков не высоко ценил теоретические взгляды Пушкина на искусство. Толстой думал иначе. Приводя раздумья поэта о различии классического и романтического начал в литературах разных эпох, автор «Материалов» настаивал на

«малых способностях Пушкина к теоретическим тонкостям, что доказал он многими примерами и впоследствии. Чрезвычайно меткий в оценке всякого произведения, даже и своего собственного, он был чужд, по природе, той тяжелой работы мысли, какую требует отвлеченная теория искусства. Часто не хотел он доискиваться значения идеи, верность которой только чувствовал, и отрывочно бросал ее на бумагу в своих тетрадях».

Толстой, имевший склонность к теоретическим обобщениям (и не только в сфере эстетики), выразил свое несогласие с Анненковым знаком вопроса, который он поставил на полях страницы 112 возле цитируемых выше слов.

Кстати, надо заметить, что мысли Пушкина в плане «теоретической тонкости» были не так мелки, как это казалось его биографу. Теоретики литературы обращались к ним не однажды.

9. Внимание Толстого привлек выпад Пушкина против женщин-читательниц, которых могут пугать «звуки харчевня, острог…» На стр. 115 карандашом молодой Толстой подчеркнул, видимо, чем-то близкие ему слова:

«Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на Русской земле, да и жалеть не о чем».

Заметим, что для Пушкина эта мысль была сиюминутной и не отражала его истинного отношения к проблеме женского чтения. Тогда как молодой Толстой имел более скептический взгляд на женщин-читательниц. Его Наташа Ростова, в отличие от Татьяны Лариной, книг не читала. В зрелые годы Толстой изменил свое мнение относительно читающих женщин и многое делал для того, чтобы просвещение было значимо для всех слоев общества.

10. С юности в силу, быть может, одиночества Толстой испытывал потребность в переписке с близкими ему людьми. Форма письма позволяла проявить себя иначе, нежели художество. Толстой при чтении «Материалов…» согласился с их автором относительно того, что

«непрерывная литературная переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина».

Толстой подчеркнул ногтем эти слова; они, в свою очередь, вошли в большой отчеркнутый им ногтем фрагмент текста на стр. 123 (29 строк), в котором содержалась постановка проблемы инобытия автора.

«Непрерывная литературная переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина в это время. Переписка Пушкина особенно драгоценна тем, что ставит, так сказать, читателя лицом к лицу с его мыслию и выказывает всю её гибкость, оригинальность и блеск, ей свойственный. Эти качества сохраняет она даже и тогда, когда теряет достоинство непреложной истины или возбуждает сомнительный вопрос. Мы имеем только весьма малую часть переписки Пушкина, но и та принадлежит к важным биографическим материалам.

Первая глава Онегина появилась в печати в течение 1825 года, предшествуемая известным прологом: Разговор Книгопродавца с Поэтом, который был окончен в Михайловском, 26 Сентября 1824 года, и о значении которого весьма мало говорили: так затемнен он был романом, поглотившим все внимание публики и журналистов. А между тем в прологе глубоко и поэтически выражено состояние художника, уединенно творящего свои образы, посреди шума и внешних волнений, как вообще любил себе представлять художника сам Пушкин. Вскоре мы увидим, что он усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим. Стихи, которыми он очертил свой идеал поэта, весьма основательно прилагались у нас к самому автору их:

В гармонии соперник мой

Был шум лесов, иль вихорь буйной,

Иль иволги напев живой,

Иль ночью моря гул глухой,

Иль шепот речки тихоструйной» (I, 123).

Анненков обратил внимание читателя на то, что Пушкин хорошо «усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим». Читатель же стихи, которыми Пушкин очерчивал свой идеал поэта, «весьма основательно» прилагал их «к самому автору».

Однако между биографическим автором и его героями, в том числе его лирическим «Я» или лирическим героем, существует дистанция. Искусство — это всегда форма иновыражения.

Часть последней строки («весьма основательно прилагались у нас») Толстой отчеркнул ногтем.

Вполне понятно почему: он пережил ситуацию с первой публикацией повести «Детство» (1852) в некрасовском «Современнике», когда по воле редактора ей было дано другое название — «История моего детства». Толстой тогда вынужден был убеждать окружающих его людей, что это не его, а Николеньки Иртеньева детство.

Пушкин и Онегин. Рисунок А. С.Пушкина. 1824.

Бытовое сознание многих читателей по сей день склонно ставить знак равенства между автором и его главным героем. Онегин не Пушкин ли? А Печорин — не сам ли это Лермонтов?

11. Проблема жизни и смерти всегда занимала ведущее место в произведениях больших художников. Ранняя смерть родителей, гибель людей на войне, предчувствие ухода из жизни двух братьев — это и многое другое обращало Толстого постоянно к мысли о смерти. Отсюда его внимание на стр. 230 к четверостишию Пушкина, которое не вошло в канонический текст стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных». «Одна строфа его, выпущенная впоследствии, — писал Анненков, — еще сильнее подтверждает общую мысль пьесы». Эту строфу Толстой очеркнул ногтем целиком и ногтем подчеркнул каждую строчку:

«Кружусь ли я в толпе мятежной,

Вкушаю ль сладостный покой,

Но мысль о смерти неизбежной

Везде близка, всегда со мной».

В январе 1858 г. Толстой написал рассказ «Три смерти», ставший одним из шедевров русской прозы.

12. Заглянул Толстой и в Приложения к «Материалам…» П. В. Анненкова. Одно из них, связанное с творчеством Шекспира и Байрона, вызвало особый интерес.

И. С. Тургенев, как известно, не только боготворил Шекспира, но и многое сделал для того, чтобы его трагедии заняли достойное место в читательском пространстве России, стремился пробудить в молодом Толстом любовь к английскому драматургу, но тот сопротивлялся.

Тем примечательней выделенный Толстым на стр. 444 в Приложении к «Материалам…» Анненкова фрагмент из французского письма Пушкина по поводу «Бориса Годунова» (письмо Н. Н. Раевскому-сыну на французском языке, вторая половина июля 1825 г.)35. Толстой обратил внимание на мысль Пушкина об отсутствии у женщин характера (вместо него «у них бывают страсти в молодости»). Довольно примечательная, оригинальная мысль, и, видимо, кому-то она доставит удовольствие расшифровать ее. Однако взята она в скобки самим Пушкиным и пребывает в более масштабном содержательном окружении, и отчеркивание Толстым всего фрагмента свидетельствовало о понимании им сути пушкинского противопоставления Шекспира Байрону.

Дж. Байрон. Рисунок А. С.Пушкина. 1835 г.

«…mais quel homme que ce Schakespeare! je n’en reviens pas. Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n’a jamais conçu qu’un seul caractère (les femmes n’ont pas de caractère, elles ont des passions dans leur jeunesse; et voilà pourquoi il est si facile de les peindre), ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère; son orgueil à l’un, sa haine à l’autre, sa mélancolie au troisième etc. et c’est ainsi que d’un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants — ce n’est pas là de la tragédie!» (1, 444).

Перевод: «…но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер (у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их), этот самый Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственного характера; одному он придал свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою тоску и т. д., и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных — это вовсе не трагедия» (Х., с. 782).

У. Шекспир. Художник А. В.Алемасов

Байрон мелок, ибо «распределил между своими героями отдельные черты собственного характера», тогда как «Шекспир “изумителен”». В этом фрагменте не раскрывалась непосредственно суть пушкинского восторга, но она следует из противопоставления одного художника другому.

Пушкин, а вслед за ним и Толстой (задолго до написания им возмутившего весь мир трактата о «О Шекспире и драме» — 1906) сделали выбор в пользу шекспировского размаха в изображении жизни человека — здесь небесное сошлось с земным, противоречия приобрели вселенский характер, любовь и разум, оказавшись в сетях лжи и насилия, в трагической борьбе сумели выстоять и сохранить неугасимый смысл отпущенной им Богом свободы.

Через 52 года, так же в начале июня, Толстой с восторгом читал материалы Анненкова к биографии Пушкина.

«Л.Н. сказал, — писал Д. П. Маковицкий 5 июня 1908 г., — что читал биографию Пушкина и некоторые стихи:

— Какая случайная вещь — два огромных дарования, которые родятся раз в многие века, — Пушкин и Лермонтов — убиты на дуэли» (Маковицкий, кн. 3. С. 106).

20 июня 1908 г. Толстой продолжил разговор о чтении биографических материалов Пушкина:

«Как раз, — сказал он, — читаю материал биографический о Пушкине Анненкова: очень хорош. Очень интересен потому, что Анненков в своих работах пользовался материалом, тогда для печати недоступным. И его (Пушкина) письма к брату Левушке, его отношения с отцом интересны. Это такой блеск остроумия, полнота здравого смысла.

Л.Н. припомнил с похвалой свойство Пушкина: ценить писателей — своих современников» (Маковицкий, кн. 3. С. 101)

Масштаб личности Толстого

и одна пикантная деталь

Так сложилось, что «в одночасье», читая в июне 1856 г. том за томом сочинения поэта, изданные Анненковым, Толстой приобщился к миру пушкинского творчества в его целостности и всеохватности. На одном дыхании он прочитал четыре тома сочинений Пушкина и том, в которой вошли собранные Анненковым материалы для биографии поэта. Естественно, что Пушкин с детства входил в орбиту художественной культуры

Льва Толстого. Но это были отдельные всплески восторга, реже — критики тех или иных его произведений.

В начале статьи упоминались отроческие увлечения Толстого поэзией Пушкина. В дневнике 1853 года сохранилось признание автора первого печатного произведения повести «Детство» (1852) относительно прозы Пушкина. 31 октября, будучи на Кавказе, в Хасав-Юрте, он писал:

«Я читал Капитанскую дочку и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то. Вот мысли, которые приходили мне в эти 4 дня…» (46, 187–188).

В начале ноября того же года в Дневнике промелькнула запись «Слог Пушкина», и в разбивку с ней были обозначены признаки стиля, но совсем не ясно, связаны ли они как-то с пушкинским слогом или нет: «развитие мысли», «непринужденность приемов», «строгость к выражениям» (46, 190).

8 июля 1854 г., после перенесенной операции под хлороформом, будучи в Бухаресте, Толстой в дневнике запечатлел свои переживания, связанные с чтением русской поэзии:

Лев Толстой – прапорщик. 1854

«Утром читал и писал немного. […] Открыл я нынче еще поэтическую вещь в Лермонтове и Пушкине; в первом Умирающий гладиатор. (Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша) и во втором Янко Марнавич36, который убил нечаянно своего друга. Помолившись усердно и долго в Церкви, он пришел домой и лег на постель. Потом он спросил у жены, не видит ли она чего-нибудь в окне, она отвечала, что нет. Он еще раз спросил, тогда жена сказала, что видит за рекой огонек; когда он в третий раз спросил, жена сказала, что видит — огонек стал побольше и приближается. Он умер. — Это восхитительно! А отчего? Подите объясняйте после этого поэтическое чувство» (47, 9).

На другой день и в последующие дни Толстой продолжил чтение, и оно свидетельствовало о его живом интересе как к русской литературе, так и зарубежной, которую он при знании языков читал в подлиннике:

9 июля. «Утро и целый день провел, то пиша Записки Феерверкера («Рубка леса». — В.Р.), которые, между прочим, кончил, но которыми так не доволен, что едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, […] То читал Гёте, Лермонтова и Пушкина.

Первого я плохо понимаю, да и не могу, как ни стараюсь, перестать видеть смешное (du ridicule) в немецком языке. Во втором я нашел начало Измаил-бея весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикой, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противуположные вещи — война и свобода. — В Пушкине же меня поразили Цыгане, которых, странно, я не понимал до сих пор. Девизом моего дневника должно быть «non ad probandum, sed ad narrandum»37 (47, 10).

10 июля. «Писать не хочется, а я сказал уже, что принуждать себя ни к чему не намерен par parti pris.38 — Поэтому скажу только, что читал Лафонтена и Гёте, которого начинаю день ото дню понимать лучше, и писал на бело Записки Феерверкера очень мало и лениво, за что и делаю себе упрек» (47, 9).

11 июля. «Перечитывал Героя нашего времени, читал Гёте и только перед вечером написал очень мало. Почему? Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что и делаю себе 2 упрека. […]

Читал я нынче и Гёте и Лермонтова драму («Маскарад»), в которой нашел много нового, хорошего, и Холодный дом Дикенса. Вот уж 2-й день, что я покушаюсь сочинять стихи. Посмотрим, что из этого выйдет. —

Упрекнуть должен себя нынче только за лень, хотя писал и обдумал вперед много хорошего, но слишком мало и лениво» (47, 10).

12 июля. «С утра чувствовал в голове тяжесть и не мог преодолеть себя, чтобы заниматься. Весь день читал Современник. Эсфирь (Холодный дом) говорит, что детская молитва ее состояла в обещании, которое она дала Богу 1) всегда быть трудолюбивой, 2) чистосердечной, 3) довольной и 4) стараться снискивать любовь всех окружающих ее. Как просты, как милы, удобоисполнимы и велики эти 4 правила» (курсив Толстого — В.Р.; 47, 10—11).

15 июля. «Рано нынче разбудил меня Доктор, и благодаря этому случаю, я написал в утро довольно много — все переделывал старое — описание солдат. — Вечером тоже пописал немного и читал Verschwörung von Viesko39. Я начинаю понимать драму вообще. Хотя в этом иду совершенно противуположным путем большинству, я доволен этим как средством, дающим мне новое поэтическое наслаждение» (47, 12).

21 июля. «Вчера забыл записать удовольствие, которое мне доставил Шиллер своим Рудольфом Габсбургским40 и некоторыми мелкими философскими стихотворениями. Прелестна простота, картинность и правдоподобная тихая поэзия в первом. Во втором же поразила меня, записалась в душе … мысль, что, чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы души устремить на одну точку» (47, 14).

21 ноября 1855 г. Толстой прибыл из Крыма в Петербург, 20 мая 1856 г. после посещения Сергиева Посада остановился в Москве, 28 мая заглянул в Ясную Поляну (видимо, тогда им и были привезены тома анненского издания Пушкина) и укатил на несколько дней в Покровское, где находилось имение его сестры Марии Николаевны, побывал в гостях у И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове,

3 июня на рассвете возвратился в Ясную Поляну.

Он долго не мог заснуть и, вспомнив о привезенном издании Пушкина, открыл четвертый том и стал читать его маленькую трагедию «Каменный гость».

Выбор был вполне закономерен, так как в Покровском вместе с сестрой Машей он (Толстой хорошо играл на фортепьяно, техника позволяла ему играть не все, но многие сонаты Бетховена) играл в четыре руки отрывки из оперы Моцарта «Дон Жуан».

2 июня. «Встал в 11-м часу, пошел к Маше и детям. — Очень хорошо болтали с Тургеневым, играли Дон Жуана» (47, 78). А 5 июня 1856 г. он сообщал в письме М. Н. Толстой, что «приехал домой в 4 часа утра, все спали», и он «усевшись на балкон, прочел Пушкинского «ДонЖуана» и до того был в восторге, что хотел тотчас писать Тургеневу об своем впечатлении» (ДонЖуана — так в рукописи; 60, 63).

3 июня. Из Дневника Толстого:

«Троицын день. Приехал в 5-ом часу и, пройдя сквозь насквозь провоненный дом, испытал огромное наслаждение у окна на сад. Прочел Дон Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине» (47, 77).

Вот тот день и тот час, когда совершилось таинство встречи Толстого с Пушкиным! С этого момента величие поэта было для Толстого безусловным и неоспоримым. Пушкинское начало дало о себе знать во многих его произведениях. Думаю, что именно под влиянием Пушкина мощно и убедительно прозвучала в романе «Война и мир» мысль «ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО — ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ».

Но в событиях начала июня есть одна пикантная деталь. Возникает вопрос: почему, с дороги, приехав рано утром из Покровского в Ясную Поляну, Толстой кинулся читать пушкинского Дон Жуана? Читатель может предположить, что это вызвано игрой Толстого и сестры Маши в четыре руки оперы Моцарта. Возможно. Но читатель может и не знать, что между Марией Николаевной Толстой, замужней женщиной, и Иваном Сергеевичем Тургеневым, отбывавшим ссылку в Спасском-Лутовинове (за критику властей в «Записках охотника»), видимо, крепко завязался любовный узел. Чуть позже вся сложность коллизии будет художественно озвучена в тургеневской повести «Фауст». Между братом и сестрой всегда были особо доверительные отношения. Толстой был в курсе происходящего. Знал он и об особенностях тургеневской натуры, в чем-то близкой к донжуановской. Конечно, только близкой. Дон Жуан и по сей день остается мифом в европейском сознании. Но раскрепощенность в понимании отношений между мужчиной и женщиной была свойственна красавцу Тургеневу.

Такова одна сторона объяснений.

Другая связана с особенностью характера и телесной природы Льва Николаевича. Знать об этом надо, чтобы понять суть пометок писателя на страницах ранней лирики Пушкина.

Подспорьем в этом вопросе стал дневник молодого Толстого. Привожу в основном те записи, которые относятся к периоду чтения пушкинских текстов. Дневниковые признания Льва Николаевича отличались искренностью и правдивостью. В них четко обозначились две тенденции в его отношении к женщинам: потребность возвышенной, чистой любви, не допускавшей никакой пошлости и неизбежно ведущей к женитьбе, и удовлетворение мужских потребностей, потворство похоти, борьба с которой для него всегда была актуальной, но часто граничила с поражением — слаб-де мужик, хоть и граф.

В обоих случаях давала о себе знать и природная застенчивость (сам Толстой назвал это «робостью»), доходящая до стыдливости, вызываемой излишней рассудочностью, рефлектирующим сознанием Толстого. Он не был ни ловеласом, ни тем более Дон Жуаном. Полагаю, что и способностью страстно долго любить он не обладал, а разыгрывать страсть накоротке ему претило, да, видимо, и в природе его это не значилось. Сам он как-то обронил признание: развратником, мол-де, не был, до женитьбы имел 4–5 женщин.

Но ему дано было от природы ощущать мощь и власть плоти и одновременно ее обреченность на гибель и смерть. В нем всегда давал о себе знать странный симбиоз «застенчивости» и «неукротимости» плоти. В поздние годы это сказалось в нравственном ригоризме, признании религиозного вето на свободу проявления плотского в человеке.

В молодости Толстой с трудом и не всегда, но все же иногда преодолевал барьер на пути к плотским утехам с женщиной из социальных низов (его отношение с замужней «солдаткой», муж которой был призван в армию; от нее у него был незаконнорожденный сын Тимофей Базыкин), но перед женщинами из высшего общества он как мужчина пасовал. Будто боялся их, а скорее, не уверенный в своей внешней неотразимости (вспомним раздумья о внешности Николеньки Иртеньева, противопоставление своей внешности красоте старшего брата Сергея Николаевича), старался воздействовать на женщин своим интеллектом, приобщить их к своим нравственным правилам жизни. Естественно, что это не могло не пугать молодых женщин. Высокие мотивы отношений не располагали к отношениям иного плана. Дружба и увлеченности быстро исчезали…

В своем дневнике Толстой создал контекст, в котором разворачивались его чувства и мысли. Это был период, когда молодой офицер, герой войны и уже известный писатель, в двадцать шесть лет задумался о женитьбе и стал присматривать окрест себя достойную партию, но одновременно с этим был одержим «поползновением к пороку».

Важно понимать, что именно в этот период шел интенсивно процесс становления Толстого-писателя и мыслителя. Он почти каждодневно работал над повестью «Юность», на второй день после чтения ранней лирики Пушкина возобновил работу над «Казаками» (под воздействием пушкинской поэзии замыслил написать повесть чуть ли не в стихах), не без воздействия Пушкина начал писать «Отъезжее поле», «Дневник помещика» («Утро помещика»), задумал комедию «Свободная любовь», набросал вчерне рассказ «Разжалованный».

Много читал, и прежде всего сочинения русских писателей, собратьев по перу, и зарубежных знаменитостей — произведения Диккенса («Дэвид Копперфильд», «Пиквикский клуб», «Крошка Доррит»), Теккерея («Ньюкомы»), Гете («Читал “Вертера”. Восхитительно»), Гоголя («Мертвые души» — «с наслаждением, много своих мыслей»), Гончарова («Обыкновенная история»), пьесы Мольера, Шекспира, статьи в русских журналах того времени, прежде всего в «Современнике». Прочитал Толстой и только что вышедшую в свет повесть И. С. Тургенева «Фауст» («Прелестно»), которая стала, на мой взгляд, в дальнейшем яблоком раздора и послужила для Толстого одним из мотивов дуэли двух писателей, благо несостоявшейся.

Поражает масштаб переписки Толстого с современниками. В 1856 г. из 49 писем 16 Толстой адресовал Валерии Арсеньевой. Среди адресатов — имена известных литераторов, родных и близких ему людей. Со многими он не только состоял в переписке, но и часто встречался, был свидетелем споров о судьбе России, направлениях развития русской литературы, важных культурных событиях того времени. Не отказывал себе в радости посещать балы, салоны, обеды и дружеские вечеринки со знаменитостями того времени.

Жизнь, одним словом, кипела ключом, но писательская работа все больше затягивала его в свои колдовские сети, и ему казалось, что только женитьба способна будет упорядочить его жизнь и создаст условия для художества. Она освободит его от бродяжничества по усадьбам и салонам, введет в берега его неуемно плотскую натуру. В одном из последних писем к Валерии, написанном 28 ноября 1956 г., Толстой выказался искренне и правдиво:

«Есть люди, которые женясь думают: «ну, а не удалось тут найти счастье — у меня еще жизнь впереди», — эта мысль мне никогда не приходит, я всё кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенного счастия, то я погублю всё, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу — зарезаться» (60, 127).

Но эти мысли появились в то время, когда разрыв уже состоялся. Ему же предшествовала многомесячная интрига. Вот о чем свидетельствовали картинки плотского «поползновения» молодого Толстого в дни углубленного чтения «всего» Пушкина.

Выдержки из Дневника Толстого 1856 г.

3 июня. [Ясная Поляна.] «Троицын день. Приехал в 5-м часу и, пройдя сквозь насквозь провоненный дом, испытал огромное наслаждение у окна на сад. Прочел «Дон-Жуана» Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине» (47, 77).

4 июня. «Встал в 5, гулял, признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Читал первые стихотворения Пушкина. Потом разбирал свои старые тетради, непонятная, но милая дичь. Решил писать «Дневник помещика», «Казака» и комедию. За первое примусь за «Казака». Завтракал, спал, обедал, гулял, купался в Воронке (река в яснополянской усадьбе. — В.Р.), читал Пушкина и пошел к мужикам. Не хотят свободу» (47, 78).

6 июня. «Встал в 7, поехал купаться и на Грумант (деревня в 3 км от Ясной Поляны, принадлежала Волконским-Толстым. — В.Р.). Похоть ужасная, доходящая до физической болезни. Приехал в 10 и целый день ничего не делал [...] Вечером опять ездил купаться на Грумант, опять с целью, неосуществленной к счастью. — Вечер ничего не делал, тем более что опять страсть к праздности в виде пасьянсов» (47, 78).

7 июня. «Проспал до 11 часов и проснулся свежий. Опять шлялся по саду, огородам и Груманту, разумеется без успеха. Завтра иду к Гимбуту41 за тем же...» [Шлялся в поисках предмета плотского наслаждения, отсюда — далее описанная ситуация с ревностью Гимбута и «скользкого» поведения Толстого относительно жены хозяина дома Надежды Николаевны. — В.Р.]

Читал Пушкина 2 и 3 часть; “Цыгане” прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая “Онегина”, ужасная дрянь» (47, 78).

8 июня. «Встал в 10-м. Шлялся по саду. Очень хорошенькая крестьянка, весьма приятной красоты. Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок (колебания, вызванные особенностью натуры Толстого. — В.Р.). Делал гимнастику, купался. Шлялся по лесу. Передумал кое-что дельно из романа помещика. Кажется, я за него примусь. Ездил на Грумант купаться и ложусь спать морально больной, недовольный слабостью и с болью в пояснице от неловкого прыжка. Встретил, ехавши верхом, Дурову, одну и ничего не сказал ей» (47, 79).

9 июня. «Встал в 9, поясница болит хуже. Читаю биографию Пушкина с наслаждением. Все обдумывается роман помещика» (47, 79).

10 июня. «Встал в 9. […] Читал биографию Пушкина и кончил. Гулял по Заказу (лес в яснополянской усадьбе. — В.Р.), кое-что придумал. Главное, что «Юность» надо писать предпочтительно, не оставляя других: «Записок русского помещика», «Казака» и комедии, особенно для последней главная тема окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем. Брат с сестрой. Незаконный сын отца с его женой et cet. Написал было записку Дуровой (одна из сестер Надежды Николаевны. — В.Р.), но, боюсь, слишком нежно» (47, 79).

11 июня. «Встал в 9, перечел Юность. Лень страшная. Шлялся, делал пасьянсы и читал Пушкина. После обеда поехал в засеку, но объездчик не являлся. Гимбутов нашел у себя. Весело болтал с ней (неизвестно, с какой из сестер. — В.Р.) и провожал ее. Она мила» (47, 80).

12 июня. «Скверно, что я начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость. Без этого нет любви и нет счастия. Написал письмо Некрасову и получил Записки от Николеньки (сочинения брата. — В.Р.) Читал их. Прелестно» (47, 80).

13 июня. «Встал в 5, ловил рыбу, шлялся. На волоске от того, чтобы велеть Солдату привести бабу. Читал прелестнейший рассказ Чеченка Николеньки. Вот эпический талант громадный. Вчера нашли повешенного солдата в засеке, ездил смотреть на него. Встретил Надежду (жена Гимбута. — В.Р.), очень мила, и ее пошлость я ей невольно прощаю. […] Валерия приехала. Завтра поеду к ним» (47, 80).

Поэзия юного Пушкина

глазами молодого офицера, или страсти-мордасти

Л. Н.Толстой. 1856 г.

Итак, 4 июня 1956 г. Толстой записал в дневнике, что он в первой половине дня «читал первые стихотворения Пушкина» и продолжил чтение Пушкина после обеда.

Толстой обратил внимание на стихи Пушкина, написанные под воздействием древнегреческой поэзии, в традициях Анакреона, игры ума и тела. Для них характерны мотивы вина и любви, подчас сексуально раскрепощенной, безмятежной, нарочито блудливой, иногда поучительно-наказуемой, безмятежного досуга, презрение к славе, богатству, культ свободного творчества.

Вспоминая молодость, Толстой в письме от 23 ноября 1903 г. сообщал единомышленнику П. И. Бирюкову:

«Ваше желание написать мою биографию чрезвычайно трогает, умиляет меня, и я всей душой желал бы помочь вам. — О моих любвях:

Первая самая сильная была детская к Сонечке Колошиной42. Потом, пожалуй, Зинаида Молоствова43. Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице — описано в Казаках44. Потом светское увлечение Щербатовой-Уваровой45. Тоже едва ли она знала что-нибудь. Я был всегда очень робок. Потом главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева Валерия. Она теперь жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка моих писем к ней. Я просил Таню переписать их и послать вам.

Дневники мои я не даю кому попало переписывать, потому что они слишком ужасны по своей мерзости. Но зато особенно интересны, и я сообщу их вам. Среди бездны грязи там есть признаки стремления на чистый воздух. Я непременно сообщу их вам. Самый светлый период моей жизни дала мне не женская любовь, а любовь к людям, к детям. Это было чудное время, особенно среди мрака предшествующего» (73, 239).

Как следует из письма, у Толстого не было сильной и всепоглощающей любви в молодости. К июню 1856 г., пожалуй, только проблески любви запечатлел писатель в повести «Детство». Драматические коллизии любовного содержания станут предметом авторского внимания чуть позже.

В ранней лирике Пушкина Толстой обратил внимание на те стихотворения, которые так или иначе были связаны с его переживаниями и его пониманием сути отношений между мужчиной и женщиной.

Горизонтальной чертой он разделил большое стихотворение Пушкина «Фавн и пастушка» (1816) на две части. В первой — торжество красоты юной Лилы, ее жизнь в любви под чарами Купидона, ее наслаждение телесными радостями в объятиях прекрасного Филона, во второй — увядающая плоть девы, насмешливо отвергнутая даже «козлоногим» Фавном.

В губительном стремленье

За годом год летит,

И старость в отдаленье

Красавице грозит.

Амур уже с поклоном

Расстался с красотой,

И вслед за Купидоном

Веселья скрылся рой. (II, 113)

И весьма грубый жестокий финал любовной истории — ответ Фавна на предложение Лилы подарить и ему радость телесного наслаждения:

Но Фавн с улыбкой злою,

Напеня свой фиал,

Качая головою,

Красавице сказал:

«Нет, Лила! я в покое —

Других, мой друг, лови;

Есть время для любви,

Для мудрости — другое.

Бывало, я тобой

В безумии пленялся,

Бывало, восхищался

Коварной красотой,

И сердце, тлея страстью,

К тебе меня влекло.

Бывало... но, по счастью,

Что было — то прошло». (II, 114)

Позже Толстой создаст целую галерею красивых женщин с их драматическими судьбами, влюбленных и разлюбивших, обманутых и покинутых, подверженных огненным силам страсти, молодых и стареющих. И он будет пристально вглядываться в то, как эта страсть не столько созидает, сколько разрушает красоту.

Слова «бывало... но, по счастью, что было — то прошло» он обратил и к себе самому, когда принял решение разорвать отношения с Валерией Арсеньевой.

В другом стихотворении с античным мотивом «Фиал Анакреона» пометка Толстого сама по себе не примечательна (подчеркнуто «В уборной у Венеры» — II, 115). Суть ее, скорее всего, в указании на то пространство, где происходило действо. Само же событие при всей его отдаленности от каких-либо непосредственно жизненных реалий замечательно тем, что передает настроение созерцателя картинки. Он отказывает «коварному Амуру» в его просьбе достать из фиала поэта оброненные им стрелы и лук:

«О, нет, — сказал я богу, —

Спасибо, что упали;

Пускай там остаются.

Тем лучше для меня» (II, 116)

Толстой, в молодости жаждавший любви, внутренне будто боялся этого чувства. Рассудительность, часто граничившая с самобичеванием и ироническим отношением к предмету так называемой любви, заканчивалась, как правило, убеждением: «Тем лучше для меня».

Читая стихотворение раннего Пушкина «Старик», Толстой обратил внимание на не свойственный юноше взгляд: от лица того, кто в молодости всецело отдавался чарам Амура, теперь, в старости, озаботился чуть ли не восстанием против него.

«Амур, бог возраста младого!

Я твой служитель верный был;

Ах, если б мог родиться снова,

Уж так ли б я тебе служил!» (II, 71)

Толстой подчеркнул последнюю строку стихотворения. По-настоящему ему еще не были знакомы чары Амура. Он думал о них, но внутренне как будто боялся их, и потому коллизия пушкинского стиха взволновала его.

Первый портрет Пушкина, опубликованный в 1822 г. в издании поэмы «Кавказский пленник» (типогр. А. И.Герча). Гравюра на меди.

Пылкая и готовая страстно любить натура Пушкина ярко проявилась в стихотворении с прозаическим названием «Окно» (1816). В лирическом сюжете сия часть комнаты, безусловно, присутствует, но оно не только место ожидания (у окна), но и возможность перехода из бытового пространства в пространство больших чувств и наслаждений — открытое навстречу любви окно! За встречей возлюбленных как бы подглядывает юноша, жаждущий такого же счастья, какое ниспослано им.

«Счастливец! молвил я с тоскою,

Тебя веселье ждет одно;

Когда ж вечернею порою

И мне откроется окно?» (II, 133).

В ожидании такого же пылкого чувства жил и Толстой. Ему хотелось любить самому и быть любимым настолько, чтобы кто-то ждал его у окна. Но в стихотворении он выделил слова, которые в данный момент больше соответствовали его состоянию души — одинокой и мало верящей в возможность чуда любви к той, кто разделит с ним его судьбу.

«Где мир, одной мечте послушный?

Мне настоящий опустел!

На всё взираю равнодушно,

Дышать уныньем мой удел». (II, 132).

Он подчеркнул в стихотворении строку об «унынии», ибо оно, действительно, не покидало его. Высокие требования к жизни и людям порой не совпадали с тем или иным поведением в действительности. От уныния спасало творчество, и он сетовал на себя, когда, как ему казалось, недостаточно много уделял времени писательскому труду. Читая это стихотворение, Толстой обратил внимание на художественное мастерство Пушкина-поэта, умевшего двумя-тремя словами воссоздать перед глазами читателя красоту одного мгновения:

«Напрасно поздняя зарница

Мерцает в темноте ночной,

Иль в зябких облаках денница

Разлита пламенной рекой,

Иль день багряный вечереет.

И тихо тускнет неба свод,

И клен на месяце белеет,

Склонясь на берег синих вод» (II, 132).

Подчеркнув последнюю строку в этой строфе, Толстой выразил тем самым свое писательское одобрение поэтическому ви́дению и лаконизму Пушкина: склонившийся с берега над синими водами и белеющий в свете месяца клен.

И всё же «ожидание у окна» мучило его каждодневно. Ему хотелось распахнуть окно обыденной жизни в мир настоящей любви, и, когда через несколько дней нежданно-негаданно в его судьбе появилась Валерия Арсеньева, ему показалось, что это она — та Богом данная ему женщина, с которой можно составить «семейное счастье».

Но рядом с этим возвышенным желанием было и другое состояние души, и она живо отреагировала на строчки из стихотворения Пушкина «Месяц»:

«Зачем из облака выходишь,

Уединенная луна,

И на подушки, сквозь окна,

Сиянье тусклое наводишь?

Явленьем пасмурным своим

Ты будишь грустные мечтанья,

Любви напрасные страданья

И строгим разумом моим

Чуть усыпленные желанья». (II, 133).

Здесь и мечта о настоящей любви, и «напрасные страдания», вызванные чувством одиночества, и темный смысл желаний, подавляемых разумом. В стихотворении далее речь шла о «тайной» прелести отрад от «прямой любви, прямого счастья», грусть по утреннему прощанию с милой. И это тоже было актуально для Толстого, разрываемого противоположными чувствами: желанием большой любви и потребностью, чуть ли не каждодневно, искать «солдатку» для удовлетворения временной телесной страсти.

Стихотворение «Пробуждение» (1816) вызвало в Толстом особое чувство. Он дважды отчеркнул само название стихотворения («Пробуждение») и первые четыре строки:

«Мечты, мечты,

Где ваша сладость?

Где ты, где ты,

Ночная радость?» (II, 142).

Далее трижды ногтевой пометкой выделил строки:

«И одинокий

Во тьме глубокой

Я пробужден» (II, 143).

У Пушкина пробуждение конкретно связано с воспоминаниями о сладком сне любви, с желанием возвратиться опять в сон и чуть ли не навсегда погрузиться в свои виденья:

«И поутру,

Вновь упоенный,

Пускай умру

Непробужденный» (II, 143).