автордың кітабын онлайн тегін оқу Уроки Толстого и школа культуры. Книга для родителей и учителя. Монография

В. Б. Ремизов

Уроки Толстого и школа культуры

Книга для родителей и учителя

Монография

Информация о книге

УДК 37.013

ББК 74.6

Р38

Издательство и автор книги благодарят Государственный музей Л. Н. Толстого за предоставленную возможность использовать в качестве иллюстраций уникальные материалы из коллекций изобразительных и рукописных фондов.

Изображение на обложке «Лев Толстой в Ясной Поляне» (1908 г.).

Цветная фотография С. М. Прокудина-Горского.

В оформлении макета использованы фотографии из архива автора.

Автор:

Ремизов В. Б.

Книга о поиске смысла жизни. Вопросы, обращенные к читателю, чрезвычайно актуальны в наши дни, когда человек под прессом общественного давления, навязывания ему мнимых ценностей утрачивает самостоятельность, теряет ориентиры в жизни, оказывается во власти идей Ротшильда и Содома.

Книга о рождении и становлении личности ребенка, о духовном возрождении взрослого человека. Автор стремится ответить на вопросы:

– как поддержать в ребенке его право быть самим собой, развить в нем чувство собственного достоинства?

– как помочь ему приобрести опыт сопротивления злу и насилию?

– как пробудить в нем Разум, приобщить к Культуре чувства, заложить потребность в Самостоятельности?

– как увлечь его мыслью о важности духовного развития и постоянного движения к идеалу?

– как реализовать данный ему Богом дар – потребность любить и быть любимым?

– как избежать насилия при воспитании детей?

– как пробудить в ребенке страсть к чтению?

– как вымостить дорогу от массовой школы к «Моей школе», «моей» – для ребенка, родителей, учителя?

В поисках ответов на эти вопросы автор книги обращается к педагогическим идеям Л. Н. Толстого и мудрецов мира в контексте проблем современного образования и многостороннего опыта школ России.

УДК 37.013

ББК 74.6

© Ремизов В. Б., 2018

© ООО «Проспект», 2019

1. ОЩУТИТЬ «СВОЮ ВЕЧНО РАСТУЩУЮ ДУШУ»

В чем смысл жизни человека? Вот тот вопрос, который люди задают себе с разных сторон и на который далеко не всегда находят ответы. Бесцельность существования — причина многих несчастий. Нужна сверхзадача жизни, осмысленная разумом и поддержанная чувством. Отыскать ее порой оказывается необычайно трудно. Жизнь и творчество Льва Толстого тому подтверждение. Трудно потому, что поиск смысла жизни сопряжен с большой работой души, борьбой духовного и телесного, преодолением грехов и соблазнов, обретением независимости в мыслях и поступках от обстоятельств. Несмотря на трагизм многих жизненных ситуаций, человек выстаивает благодаря вере в Бога, дающей ему такую энергетику, которая утраивает его силы и позволяет радоваться «живой жизни».

«Не теряет своего радостного значения одно, — писал Толстой в «Пути жизни», — сознание своего движения к совершенству. Только это неперестающее совершенствование дает истинную, не перестающую, а растущую радость»1.

Думая о духовном развитии, Толстой постоянно спрашивал себя: кто Я сегодня по отношению к идеалу и кем мое Я должно стать завтра?

Опыт поиска смысла жизни помог ему создать парадигму существования человека: восхождение по ступеням жизни от телесного рождения через «рождение духом» к идеалу и бессмертию души2.

Предлагаемая читателю книга нацелена на поиск «совместно с Толстым» ответов на эти вопросы.

Земная судьба Толстого — неустанная борьба страстей с изначально данной ему «чистотой нравственного чувства». Это чувство в итоге оказывалось сильнее, оно давало импульс для творчества, побуждало искать Божественное в себе и сердцах людей.

Человек рано становится рабом обстоятельств, превращающих его, говоря языком Отто Шпенглера, в хищника или жертву. Раб обстоятельств, он ломается под гнетом власти, общественного мнения, страстей…

Толстой разорвал этот круг зависимости. Как бы ни было сильно столкновение человека с реальной жизнью, она хотя и властна причинить ему немало страданий, но не властна над его душой, когда у человека есть воля к противостоянию злу и жестокости. С годами Толстой все более втягивает в свою орбиту то лучшее, что есть в человеке и окружающем его мире.

Начиная с признаний Толстого, связанных с ранним детством («Когда я стал помнить себя...»), можно выстроить целый ряд доказательств, подтверждающих мысль о том, что Толстой — удивительно цельная натура в своей борьбе с собственными недостатками, в своем противостоянии жестокости, насилию, телесному эгоизму. Становление и развитие личности Толстого, обладавшего огромным нравственным потенциалом, ощущавшего с детства в себе зов вечности, — это всегда становящееся бытие: от первых проблесков самосознания (детских «мук отчаяния») до высоты мудрости в последней книге «Путь жизни», до ухода и великих раздумий о сущем и должном на смертном одре. Данные Толстому от рождения «две лучшие добродетели» — «невинная веселость» (радость мироощущения) и «беспредельная потребность любви», эти изначальные «побуждения в жизни», ни на минуту не угасали в нем, а, напротив, с годами заметно крепли, став основным центром притяжения его духовных исканий.

В каждом периоде жизни человека Толстой видел свойственные только этому периоду особенности и в то же время отмечал наличие константы, некой постоянной величины, объединяющей ребенка, юношу, мужа, старца в одно лицо. «Детство», «Отрочество», «Юность», три великих романа, «Смерть Ивана Ильича», трактат «О жизни», предсмертная книга афоризмов «Путь жизни» — эти и другие произведения Толстого отразили типологию бытия человека, стали энциклопедией его духовной жизни, непрерывного нравственного совершенствования и самообразования.

Духовное становление и развитие личности человека, полагал Толстой, востребовано самой сущностью жизни. Она реализует себя только в акте движения.

Нужно было создать такую философию жизни, которая могла бы, с одной стороны, быть всеединой, универсальной, приемлемой для каждого, с другой — не разрушала бы в человеке его индивидуальности, неповторимости, национальной идентичности, приближала бы его к раскрытию тайны преображения и возвышения духа. И он ее создал.

«Четыре ступени жизни, — писал Толстой в дневнике 1909 г., — 1-я животная, младенцы, 2-я подражание, подчинение внушению, “что люди, то и я” — детство, 3-я для славы людской — юность, 4-я для души, для Бога — настоящая жизнь. Во всей жизни остаются все четыре. Вторая — традиция, инерция, гипноз, как люди, так и мы — главный двигатель 0,99 всей деятельности людской и в семье, и в общественных обычаях, и в государстве, и в религии» (57, 23).

В этом признании много личного, того, что пересекалось с его собственной жизнью, а она была грандиозной по событийности, колоссальной по творческой энергетике, и никогда Толстой не утрачивал духовного вектора развития, даже в тех ситуациях, где заявляла о себе греховность человеческой природы. Вектор жизни указывал Толстому на путь к Богу. Важно было понять, какова Его воля, что значит служить Ему и какие ресурсы заложил Господь в душу человека.

«Восемьдесят тысяч лье вокруг себя самого». Так говорил Иван Тургенев о духовных исканиях Льва Толстого. Масштаб личности автора «Войны и мира», действительно, восхищает. Он сумел рассказать о себе столько, сколько не сделал ни один живущий на этой земле человек: из 90 томов его Полного собрания сочинений 13 — это дневники жизни, 31 — письма (их там более 10 000), а каждое произведение — частица его души, мыслей, чувств.

Он обладал редким даром природы — «диалектикой души», способностью подняться на новую ступень развития через осмысление и преодоление противоречий. Из живущих на Земле людей только единицы имели способность к духовным переворотам и нравственному совершенствованию ради достижения идеала. «Диалектику души» часто путают с возрастным развитием человека. Каждый из нас проходит свой путь становления, зрелости и умирания, подчиняясь естественным законам плоти. Но далеко не каждому суждено пройти через взлеты и падения, пережить кардинальный переворот (а то и не один!) в жизни. В мировой культуре таких людей крайне мало. Среди них — Лев Толстой. Его «диалектика души», а с ней и установка на постоянное развитие внутренних и внешних способностей человека сказывались во всем.

Достаточно вспомнить, как активно и на протяжении всей жизни писатель изучал иностранные языки. С детства знал в совершенстве французский, немецкий, чуть хуже английский. В молодости изучал татарский и арабский. Читал на всех славянских языках. В зрелые годы освоил древнегреческий, латинский, древнееврейский. Овладел эсперанто и состоял в общении с эсперантистами мира. В 80 лет, когда в дневнике появилась запись: «Идет последняя весна моей жизни», он начал изучать голландский язык, а до этого пробовал японский, но признавался, что он дается ему с трудом.

Еще большее удивление вызывает общественный темперамент Толстого, проявившийся с юности и не угасавший до конца его дней: инициатор возникновения многих общественных организаций, создатель разного рода социальных проектов, основатель уникальной, до сих пор еще по-настоящему не оцененной педагогики, первооткрыватель глубинных тайн человеческой психики, религиозный мыслитель, теоретик искусства, талантливый лесничий и пчеловод, но главное — великий художник. Учителя музыки, обучавшие его в детстве, находили у него все задатки большого музыканта. Сохранились его рисунки, свидетельствующие о способностях и в этой области.

Толстого всегда тянуло к новым и неизведанным впечатлениям жизни. Отсюда его реформаторские мечтания в области хозяйственно-экономической деятельности, нашедшие выражение на страницах «Анны Карениной» и в социальных трактатах, участие в Кавказской и Крымской войнах, где ему открылись подлинные бездны жизни и где он понял, что война «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», заступническая деятельность за униженных и оскорбленных, позволившая спасти сотни человеческих судеб, живой интерес к научно-техническому прогрессу, подтверждаемый даже тем, что, начав писать, видимо, гусиным пером, он в старости диктовал свои мысли в фонограф.

Огромное внимание он уделял занятиям по физической культуре: блестящий верховой наездник, знаток шведской гимнастики, путешественник, совершивший не одно хождение пешком из Москвы в Тулу, из Ясной Поляны в монастырь Оптина пустынь, любитель большого тенниса, катания на коньках, велосипедной езды (научился в 67 лет). В последние три десятилетия придерживался вегетарианской пищи.

Величие Толстого раскрывалось и при общении с людьми. Он не делил их на достойных и недостойных внимания, на умных и глупых, образованных и безграмотных, на добрых и злых, а воспринимал каждого человека в его неповторимости, стремился отыскать в нем то лучшее, то подлинно «Божеское» и «Человеческое», на основе чего возможно общение в настоящем, а в будущем — «братское единение всех людей». Общение с людьми разного возраста, разных национальностей и профессий, различных интересов, взглядов доставляло ему истинную радость, становилось для него источником вдохновения, раздумий об окружающем, основанием для поиска новых художественных форм, обращенных к разным категориям людей — от малого ребенка, простого мужика до эстетически и философски подготовленного читателя.

У Толстого была фантастическая потребность в общении не только с современниками, но и с теми, кто жил задолго до него. Чтение — вторая стихия жизни Толстого — позволяло ему вести диалоги о Боге, мире и душе человека на расстоянии веков. В Яснополянской библиотеке писателя более 23 тыс. книг на 35 иностранных языках. Не одна сотня из них хранит свидетельство его разносторонней образованности, глубокого интереса к духовному опыту современников и великих предшественников. Знаки внимания, сделанные им на сотнях книг в форме пометок, — ключ к пониманию его личности. Эти пометки помогают увидеть, как ценою огромных усилий Толстой смог вырваться из замкнутого круга вседневности, эгоистической обособленности и внутренней замкнутости и подняться на такой уровень нравственного развития, который поставил его в один ряд с величайшими мудрецами мира.

Толстой университетов не кончал (свое обучение в Казанском университете ограничил вторым курсом). Стало быть, все, что достиг на своем пути, он обрел путем неимоверных усилий духа, неустанной работой души.

В юности мечтал стать самым богатым, самым великим и самым счастливым человеком на этой земле. Все эти желания он мог бы легко осуществить. Но от богатства отказался, славой тяготился, временами был счастлив, но больше страдал — нельзя быть счастливым, когда вокруг тебя столько горя. За десять дней до смерти навсегда ушел из Ясной Поляны, чтобы остаток жизни провести в уединении и тиши, в дневнике выразил свою последнюю волю — похоронить его в простом гробу, не ставить памятника над могилой, не произносить траурных речей.

О Толстом написаны горы книг, но в них редко можно встретить слово «Просветитель». Оно не в ходу при определении значимости его деятельности. Но Просветительство — духовный геном Толстого. Оно — внутренний строй его души, суть его сентиментальной (повышенно чувствительной) натуры, его взгляда на ребенка как «первообраз гармонии, правды, красоты и добра».

Духом Просветительства озарены детская мечта отыскать «зеленую палочку», юношеские попытки изменить в лучшую сторону жизнь крестьян Ясной Поляны («Утро помещика»), деятельность в качестве мирового посредника, гражданский протест против войн и насилия, учреждение школ для деревенских детей в Крапивенском уезде, организация в 1890-е гг. 240 столовых для голодающих и рабочих артелей, создание им массового, популярного не только в России, но и за рубежом издательства для народа «Посредник», десятки обращений к царю, правителям, рабочим и крестьянам, солдатам и генералам, общение со всем миром через переписку, дружеские послания, обличительные статьи.

Для детей он создал «Азбуку» и около 600 рассказов, взрослым оставил великие романы, философские повести и рассказы, несколько томов размышлений о жизни, смерти, бессмертии, душе человека и Боге, христианской любви к ближнему.

Не отказываясь от основных просветительских установок, Толстой понимал противоречивость человеческой природы. Вслед за Кантом склонен был считать, что в родившемся ребенке есть задатки всего, но важно определиться с доминантой, а она есть добро и любовь.

Просветительством продиктована и его вера в то, что добро неизмеримо сильнее зла, а человек способен через борьбу и страдание, «разумение жизни» прозреть и принять христианскую любовь к ближнему за основу движения к идеалу.

Выбор духовного вектора предполагал свободу духа. Понимая это, Толстой сосредоточил главное внимание на создании педагогики развития свободной личности.

Педагогическое наследие Толстого огромно: научные и публицистические статьи, философские и религиозные сочинения, многотомная афористика («Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «Путь жизни» и т. д.), художественные произведения, азбуки для детей, опыт Толстого-учителя, Толстого-отца и т. д. Он прошел путь от учителя яснополянской школы до Учителя жизни, величайшего мудреца мира, ставшего в один ряд с великими предшественниками и своими последователями: от Сократа, Конфуция, Марка Аврелия, Паскаля, Монтеня, Руссо, Канта, Сковороды до Махатмы Ганди, Рудольфа Штайнера, Николая Рериха, Циолковского, Владимира Вернадского, Альберта Швейцера, Тейяра де Шардена.

К педагогическим идеям Толстого активно обращались и обращаются зарубежные специалисты. Что касается отечественных ученых, то они долгое время игнорировали и сами идеи, и опыт яснополянского педагога. Только в последние годы произошел поворот в сторону изучения и использования в школах России педагогического наследия Толстого. Требуются определенные усилия для того, чтобы оно зазвучало в полный голос, обрело свое пространство в духовном развитии общества.

В этой книге предпринята попытка обобщить некоторый опыт участников эксперимента «Школа Л. Н. Толстого», который начиная с 1990 г. проходил и частично продолжается в ряде школ Российской Федерации. Автор этих книг был научным руководителем эксперимента, возглавлял научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ) «Школа Л. Н. Толстого», заведовал «толстовской кафедрой» при Тульском государственном университете имени Л. Н. Толстого.

В.А. Фаворский

Иллюстрация к книге Л.Н. Толстого

«Рассказы о животных»

Титул

Школа, по замыслу экспериментаторов, должна была стать школой реального бытия человека и в то же время работать на перспективу его духовного обновления и развития. Именно такая возможность кроется в самом учении Льва Толстого. Оно позволяло вырваться за узкие рамки той или иной идеологии, вобрав в себя многое из того, что есть в духовном опыте разных народов — от древности до современности. Оно в своей основе собственно и не учение, а методология жизни человеческого духа. Безусловно, оно не догма и не всесильно, но оно хорошо тем, что по-настоящему человечно.

Создатели современной «толстовской школы» взяли за основу своей деятельности ряд идей (не только педагогических) русского просветителя.

Среди них:

— нравственно-философский подход к содержанию и формам образования,

— отношение к ребенку как к цели, а не средству образовательного процесса;

— обеспечение школой условий, необходимых для проявления и развития в ребенке его положительной сущности, его духовных и физических возможностей;

— доминирование духовного знания над предметным;

— целесообразность и доступность содержания изучаемых предметов.

— уважение к личности ученика, независимо от его способностей, равенство субъектов образования.

Лейтмотивом общения ученика и учителя становится поиск ответов на главные вопросы жизни: Что есть мир? Кто я? Каково мое место в мире?

Поиск предполагает свободное отношение к жизни и знаниям; умение сделать самостоятельный выбор, исходя из принципов христианской этики.

Философия содержания в «Школе Л. Н. Толстого» восходит к идее постоянного духовного развития человека, вбирающего в себя опыт предшествующих поколений, своих современников и пребывающего в поиске идеала и своего места в жизни. Из философской установки следует главный метод обучения — через соотнесенность собственного опыта ученика с опытом окружающих людей, народа и человечества к открытию нового знания.

На единстве философии Пути жизни и метода «со-опыта», «со-осознания», «со-участия», «со-творчества» строится жизнедеятельность, в том числе и учебная деятельность, субъектов процесса непрерывного образования.

Свобода — спутник указанного эксперимента. Она предопределила характер участия ученых и методистов в нем. Отталкиваясь от педагогических и нравственных идей Толстого, создатели эксперимента творчески их развивали, совершали собственные открытия, помогали это сделать учителям и родителям.

Педагогическая часть книги включает в себя не только раздумья о том, каким должно быть современное образование, но и предлагает читателю познакомиться с теми инновационными материалами, которые прошли апробацию и получили высокую оценку экспертов.

Книга начинается с публикации двух глав, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к предмету исследования. Однако это не так. Пушкин и Лев Толстой — это не только великие художники, две вершины «золотого века» русской литературы, но и великие Просветители, Учители жизни.

[2] Выделение курсивом и жирным шрифтом здесь и далее в моем тексте и цитируемых материалах мои. ( Курсив и иного рода выделения в цитатах других авторов оговариваются особо. Некоторые цитаты и небольшие фрагменты анализа могут повторяться (крайне редко), но в каждом случае они включены в новый контекст содержания. Важно учитывать тот факт, что читатель может проявить интерес к одной из статей книги, мотивируя это своими научными целями, а для целостности восприятия важно присутствие всех элементов концепции. — В. Р.).

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М.: Художественная литература, 1956. Т. 45. С. 486. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте книги с указанием тома и страницы.

2. О ПРОСВЕЩЕНИИ И «ЧИСТОТЕ НРАВОВ». Л. Н. ТОЛСТОЙ И А. С. ПУШКИН

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни

А. С. Пушкин.

Борис Годунов. 1825

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт, [сын] ошибок трудных,

И Гений, [парадоксов] друг…

А. С. Пушкин.

Из неоконченного. 1829

Льву было лет семь, когда высокая поэзия впервые ранила его сердце. «Помню, — писал Лев Толстой в своих «Воспоминаниях», созданных уже в старости, — как он (отец. — В.Р.) раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек» и т. д.».

«Надменный! кто тебя подвигнул?

Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Великодушного пожара

Не предузнав, уж ты мечтал,

Что мира вновь мы ждем, как дара;

Но поздно русских разгадал...»3

«Его (отца. — В.Р.) поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым (крестным отцом Л. Толстого. — В. Р.). Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (34, 357).

Как ни странно, у многих почитателей Пушкина и Толстого сложилось впечатление о том, что Лев Николаевич был извечным критиком нашего поэта.

В статье 1982 г. «Лев Толстой — читатель Пушкина»4 Г. Н. Ищук попытался сгладить острые углы в восприятии этой темы, смягчив самую суть непростых отношений Толстого к творческому наследию гениального предшественника. Однако узел напряжения не ослабел и дает знать о себе по сей день.

«Пророческий посох, выпавший из рук умирающего Пушкина, — писал в 1967 г. Авраам Позов, — попал в слабые руки Гоголя и перешел к Толстому и Достоевскому. Чудные пушкинские всходы растоптал Толстой своими босыми ногами...»5.

Марина Новикова гармонию «пушкинского Космоса» противопоставила «новоевропейской цивилизации», растерявшей народные, духовные по сути, мерила, «которыми раньше измерялся человек». Сегодня он выпал из контекста вечности и оказался во власти «режимов», «систем», «экономических укладов» или «биологических импульсов».

«Язык… воистину народной универсальности и воистину универсальной народности новоевропейская «цивилизация» (а она раньше всего сформировалась именно в Западной Европе) уже разучилась употреблять. А популярность в Европе Толстого или Достоевского? Толстой (с некоторым даже симпатичным смущением) заметил однажды, что Пушкин-прозаик гол как-то... Рядом с ним и с Достоевским — уж точно»6.

В религиоведческой литературе «православный Пушкин» был противопоставлен Толстому-богоотступнику. Нападали на Толстого, как правило, приверженцы поэта. Те, кто занимался творчеством Толстого, напротив, стремились отыскать точки соприкосновения во взглядах двух гениев.

«Пушкин и Лев Толстой, — писал Б. М. Эйхенбаум, — стоят на крайних точках исторического процесса, начинающего и завершающего построения русской дворянской культуры ХIХ века. Пушкин — первый дворянин-интеллигент, профессиональный писатель, журналист; Толстой — последний итог этой культуры: он отрекается от кровно связанной с ним интеллигенции и возвращается к земле, к крестьянству. На первый взгляд — полная противоположность позиций и поведения. На самом деле — одна из тех противоположностей, которые сходятся, потому что смыкают собой целый исторический круг. Корни творчества у Пушкина и Льва Толстого иногда так близки, что получается впечатление родства при всей разнице позиций. Не у Гоголя, не у Тургенева, не у Достоевского (при всей его заинтересованности некоторыми темами Пушкина), а именно у Толстого находим мы своего рода дозревание или, вернее, перерождение замыслов, тем и сюжетов»7.

Та же позиция и в вышеупомянутой статье Г. Н. Ищука:

«Особого рода эстетическое доверие у Толстого было только к Пушкину: ни гуманизм Руссо, ни милосердие Гюго, ни трогательность Диккенса, ни «нравственная значительность» Лермонтова, ни даже «родственность» Достоевского не вызывали в нем подобного творческого «заражения»8.

А как же быть, спросит читатель, с толстовской хулой на Пушкина? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к наиболее резким высказываниям Толстого в адрес поэта.

Многие с негодованием восприняли слова Толстого о личности и творчестве Пушкина в трактате «Что такое искусство?» (1897–1898):

«...Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель... <...> ...Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные» (30, 171).

«Чувство боли» исчезает, когда обращаешься к контексту этих слов. Не от себя лично Толстой произнес приговор Пушкину, а от лица «грамотного мещанина» из Саратова, якобы сошедшего с ума от того, что духовенство «содействовало постановке «монамента» (памятника поэта в Москве; сам факт искаженного словоупотребления свидетельствует об уровне культуры «грамотного мещанина». — В. Р.) господину Пушкину». В этой связи Толстой сообщил доверчивому читателю, что к нему пришло более десяти писем «от разных крестьян с вопросами о том, почему так возвеличивают Пушкина?» (30; 170).

Несколько выше в том же трактате рядом с неприятием «рассудочно-холодного произведения» «Борис Годунов» Толстой дает высокую оценку творчеству своего великого предшественника:

«...наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, «Евгения Онегина», «Цыган», свои повести, и это всё разного достоинства произведения, но всё произведения истинного искусства» (30; 124).

В памяти у большинства читателей еще один пример, вызывающий недоумение у каждого, кому известно высказывание о Пушкине, содержащееся в толстовской работе «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862). Увлеченный в это время проблемой восприятия крестьянскими детьми произведений искусства, Толстой сделал парадоксальный вывод,

«что лирическое стихотворение, как, например, “Я помню чудное мгновенье”, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о “Ваньке-клюшнике” и напев “Вниз по матушке по Волге”» (8, 114).

Замечая, что он «годами бился тщетно над передачей ученикам поэтических красот Пушкина и всей нашей литературы», что «то же самое делает бесчисленное количество учителей — и не в одной России», Толстой еще резче обозначил суть возникшей перед ним как педагогом конфликтной ситуации.

«Я бился, говорю, годами, — утверждал он, — и ничего не мог достигнуть; стоило случайно открыть сборник Рыбникова, — и поэтическое требование учеников нашло полное удовлетворение, и удовлетворение, которое, спокойно и беспристрастно сличив первую попавшуюся песню с лучшим произведением Пушкина, я не мог не найти законным» (8; 115).

Восприятие искусства слова, как и симфонии Бетховена, требовало от человека, а ребенка и подавно, особой культуры. К ней надо было подготовить бытовое сознание. И Толстой во время работы в яснополянской школе многое сделал для того, чтобы преодолеть барьер непонимания.

Можно с уверенностью утверждать, что негативных высказываний Толстого в адрес Пушкина очень мало, и все они так или иначе мотивированы ситуативным настроением автора «Войны и мира». Положительных же отзывов так много, что их не счесть. Однако, к сожалению, того, что выше было процитировано, да плюс еще две-три оценки оказалось достаточным, чтобы в течение многих десятилетий поклонники Пушкина пребывали в состоянии раздражения: «Он и до Пушкина добирался…». Пришло время объясниться по этому поводу, и сам Пушкин в определенной степени будет нашим союзником.

Прежде всего, личность поэта для самого Толстого была в высшей степени симпатичной и вызывала в нем искренний интерес на протяжении всей жизни. Родившись в Пушкинскую эпоху, Толстой и молодость провел среди тех, многие из которых были знакомы с поэтом. «Л. Н. — засвидетельствовал Д. П. Маковицкий 8 декабря 1906 г., — просматривал новый том переписки Пушкина, издание Академии9. О корреспондентах Пушкина сказал: “Я всех знал”»10. Знал Толстой и Павла Васильевича Анненкова, первого биографа и издателя второго посмертного собрания сочинений А. С. Пушкина.

В Яснополянской библиотеке писателя по сей день хранятся 5 из 6 томов этого издания11. Отсутствует 3-й том, в котором напечатана поздняя лирика Пушкина. Вероятно, и в нем, как и в других томах, содержались пометки Толстого. Часть из них носит предположительный характер («по-видимому»), а часть, несомненно, принадлежит Льву Николаевичу. В ранней лирике Толстой обратил внимание на изобразительные средства, психологические слова-меты, в «Евгении Онегине» был тронут пейзажными зарисовками, проследил за динамикой развития образа Татьяны, отметил строфы, связанные с глубиной переживаний Онегина, в драматургии выделил монолог Бориса Годунова «Достиг я высшей власти» и монолог Барона из «Скупого рыцаря». Судя по форме и содержательной направленности пометок, их можно отнести к раннему периоду творчества.

К чтению томов собрания сочинения Пушкина Толстой обратился в 1855 г., а в мае 1856 г. «с наслаждением» прочитал большой труд П. В. Анненкова «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», помещенный в первом томе собрания сочинений.

Сохранившиеся в этом томе пометки, несомненно, принадлежат Толстому. Они свидетельствуют о глубоком интересе к Пушкину — человеку и художнику, несущему в себе и для людей высокий смысл Бытия и в то же время необычайно земного. Нет такого, мимо чего можно пройти, отсюда скрупулезность чтения Толстым «Материалов…». Оно вызывало в нем живой отклик. Его волновали разные грани жизни гениального и неповторимого Пушкина. Вот некоторые примеры такого чтения.

1. Кто бы что ни говорил, Толстой любил поэзию и хорошо ее знал, но он понимал, что стихотворная речь — не его удел. Естественно, что пушкинский экивок в сторону прозы не мог не понравиться ему, мастеру прозаической речи, универсального, близкого к мистическому синтаксиса. Он подчеркнул в письме Пушкина к брату Левушке, приславшему поэту стихи, несколько строк карандашом на с. 79:

«Благодарю тебя за стихи, более благодарил бы за прозу. Ради Бога, почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее — безрассудно...» (подчеркнутые или отчеркнутые Толстым строки здесь и далее выделены курсивом. — В. Р.).

2. Пушкинская любовь к брату была понятна Толстому. У него у самого были три брата, и каждого он любил по-своему, о каждом заботился, а в предсмертные дни Николая и Дмитрия сумел облегчить их участь.

Оба художника с юности задумывались над проблемами воспитания. В их творчестве они занимали особое место. Юный Пушкин получил образование в Царскосельском лицее, Толстого воспитывали иностранные гувернеры, с которыми, за исключением старика немца, у него возникали постоянно конфликты. Пушкина волновал вопрос о воспитании младшего брата, «существа, одаренного душою», и он обратился к своему «парнасскому брату» Антону Дельвигу с просьбой о духовном покровительстве над Левушкой. В Лицей не попасть, а других заведений подобного типа в России не было. Одаренная личность под воздействием обстоятельств и собственного опыта должна была учиться преодолевать трудности, но на пути познания ей нужна была поддержка со стороны духовно окрепшего человека.

«Друг мой, — обращался Пушкин к Дельвигу, — есть у меня до тебя просьба — узнав, напиши мне, что делается с братом. Ты его любишь, потому что меня любишь. Он человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим: другого воспитания нет для (подчеркнуто Толстым карандашом на с. 83. — В. Р.) существа, одаренного душою. Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца. В этом найдут выгоду; но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями — не только по африканской нашей крови. Прощай».

«Другого воспитания нет». Слова, взятые в контексте, могли быть восприняты по-разному: то ли скудна Россия середины XIX в. достойными учреждениями образования, то ли одаренный человек должен сам себя воспитывать и образовывать, а кто-то по возможности должен ему помогать.

Оба аспекта были важны для Толстого. Но в том же ключе думал и Пушкин.

3. В этом же письме от 23 марта 1821 г., призывая Антона Дельвига к могучему творчеству, Пушкин сообщил ему о завершении им поэмы «Кавказский пленник» — и с вдохновением объявил о новых замыслах:

«Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы — но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?» (выделенные слова Толстой подчеркнул карандашом; с. 82. — В. Р.)

«…под старость нашей молодости». Как раз в этом периоде жизни он и находился. Акцент был сделан не на воспоминании, которыми живет душа поэта и которые всегда были в центре творчества Толстого, а на одном из самых сложных периодов жизни человека — переходе от молодости к зрелости. Он сопряжен был с катаклизмами, разломом в душе, с открытием новых подходов к изображению действительности. Менялось виˊдение мира, а с ним изменялись и способы его воплощения в художестве.

Пушкин и Толстой прошли этот период сосредоточенно и успешно, потому что открыли для себя мир народной духовной культуры. Не желая того специально, стали выдающимися представителями Русского Просвещения.

4. Известно, что Пушкин весьма строго относился к издателям, вторгавшимся в его текст. Это буквально приводило его в бешенство. П. В. Анненков в качестве примера приводит историю с «Полярной звездой» (1824 г.). Поэт обнаружил в двух стихотворениях, напечатанных в этом журнале, редакторскую правку. Тогда он немедленно переправил тексты этих «пьес» в журнал «Литературные листки» со словами:

«Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в Полярной Звезде, от чего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди».

Последняя мысль поразила Толстого, и он подчеркнул ее карандашом (с. 87).Она вполне могла бы претендовать на крылатое выражение. Но главное — она точно передавала позицию настоящего художника, для которого любой нюанс, любой оттенок содержательно значим. Толстой, как и Пушкин, беспощадно чиркал и зачеркивал во время творчества. У них образность и смыслы рождались в муках. И потому так порой неистово они защищали свои интересы перед издателями.

Так, в письме к Н. А. Некрасову, редактору «Современника», первому открывшему талант Толстого, автор повести «Детство» написал:

«1853 г. Сентября 17. Пятигорск.

Милостивый Государь, Николай Алексеевич.

Посылаю небольшую статью («Записки маркера». — В. Р.) для напечатания в Вашем журнале. Я дорожу ею более, чем Детством и Набегом, поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть…» (59, 246).

5. Толстой отчеркнул карандашом целый массив текста (21строку на 97 с.) в пушкинском письме к Н. И. Гнедичу.

В нем речь шла о художественных, с точки зрения поэта, недостатках поэмы «Кавказский пленник»: не удался «характер главного лица», неубедительны его переживания — «Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях, неизвестных читателю?» Пушкин чувствовал и понимал, как можно было бы уйти от романтической однобокости героев, указывал на причины, почему он этого не сделал.

Но, думается, не «ситуация с недостатками» взволновала Толстого, а то удивительно трогательное в финале письма признание Пушкина, которое так понятно каждому человеку, познавшему родительское чувство:

«Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня на счет Кавказского Пленника, но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что: в нем есть стихи моего сердца...»

Толстому, особенно в молодости, тоже приходилось переживать творческие неудачи, и он так же, как и Пушкин, относился к своим произведениям по-отечески.

6. Читая «Материалы…» Анненкова, Толстой чаще всего обращался к текстам самого Пушкина. В них его поражала способность поэта сравнением или одной фразой выразить суть большой проблемы. Так, на стр. 111 Толстой подчеркнул карандашом сравнение Пушкина. Оно было достаточно образным и остроумным, но главное — точным по сути. Пушкин сравнил нападки романтиков нового поколения, к которым принадлежали В. Кюхельбекер, К. Рылеев, отчасти В. Одоевский, на романтизм В. А. Жуковского с «ребенком, кусающим грудь своей кормилицы, потому только, что у него зубки прорезались».

7. Чуть ниже, на стр. 114, Толстой выделил карандашом еще одно меткое пушкинское выражение: «Вот глубина глупости!». Оно было сказано поэтом по поводу ходульности героев «Ивана Ивановича» (так у Пушкина) Расина, который, как утверждал Пушкин, «понятия не имел о создании трагического лица».

8. Известно, что П. В. Анненков невысоко ценил теоретические взгляды Пушкина на искусство. Приводя раздумья поэта о различии классического и романтического начал в литературах разных эпох, автор «Материалов…» настаивал на

«малых способностях Пушкина к теоретическим тонкостям, что доказал он многими примерами и впоследствии. Чрезвычайно меткий в оценке всякого произведения, даже и своего собственного, он был чужд, по природе, той тяжелой работы мысли, какую требует отвлеченная теория искусства. Часто не хотел он доискиваться значения идеи, верность которой только чувствовал, и отрывочно бросал ее на бумагу в своих тетрадях».

Толстой, имевший склонность к теоретическим обобщениям (и не только в сфере эстетики), выразил свое несогласие с Анненковым знаком вопроса, который он поставил на полях страницы 112 возле цитируемых выше слов.

Кстати, надо заметить, что мысль Пушкина была не так мелка, как это показалось его биографу. Теоретики литературы обращались к ней не однажды.

9. Внимание Толстого привлек выпад Пушкина против женщин-читательниц, которых могут пугать «звуки харчевня, острог…». На стр. 115 карандашом Толстой подчеркнул, видимо, близкие и ему слова:

«Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на Русской земле, да и жалеть не о чем».

Заметим, что для Пушкина эта мысль была сиюминутной и не отражала его истинного отношения к проблеме женского чтения. Тогда как молодой Толстой имел более скептический взгляд на женщин-читательниц. Его Наташа Ростова, в отличие от Татьяны Лариной, книг не читала.

10. С юности в силу, быть может, одиночества Толстой испытывал потребность в переписке с близкими ему людьми. Форма письма позволяла проявить себя иначе, нежели художество. Толстой при чтении «Материалов…» согласился с их автором относительно того, что

«непрерывная литературная переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина».

Толстой подчеркнул ногтем эти слова, а они, в свою очередь, вошли в большой отчеркнутый им фрагмент текста на стр. 123 (29 строк), в котором содержалась постановка проблемы инобытия автора.

После описания состояния «художника, уединенно творящего свои образы, посреди шума и внешних волнений», Анненков обратил внимание читателя на то, что Пушкин хорошо «усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим. Стихи, которыми он очертил свой идеал поэта, весьма основательно прилагались у нас к самому автору их».

Последнюю строку («весьма основательно прилагались у нас») Толстой отчеркнул ногтем. Вполне понятно почему: он пережил ситуацию с первой публикацией повести «Детство» (1852) в некрасовском «Современнике», когда по воле редактора ей было дано другое название — «История моего детства». Толстой тогда должен был убеждать окружающих его людей, что это не его, а Николеньки Иртеньева детство.

Бытовое сознание многих читателей по сей день склонно ставить знак равенства между автором и его главным героем. Онегин не Пушкин ли? А Печорин — не сам ли это Лермонтов?

11. Проблема жизни и смерти всегда занимала ведущее место в произведениях больших художников. Ранняя смерть родителей, гибель людей на войне, предчувствие ухода из жизни двух братьев — это и многое другое обращало Толстого постоянно к мысли о смерти. Отсюда его внимание на стр. 230 к четверостишию Пушкина, которое не вошло в канонический текст стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных». «Одна строфа его, выпущенная впоследствии, — писал Анненков, — еще сильнее подтверждает общую мысль пьесы». Эту строфу Толстой очеркнул ногтем целиком и ногтем подчеркнул каждую строчку:

«Кружусь ли я в толпе мятежной,

Вкушаю ль сладостный покой,

Но мысль о смерти неизбежной

Везде близка, всегда со мной».

В январе 1858 г. Толстой написал рассказ «Три смерти», ставший одним из шедевров русской прозы.

12. Заглянул Толстой и в Приложения к «Материалам…» П. В. Анненкова.

Одно из них, связанное с творчеством Шекспира и Байрона, вызвало особый интерес.

И. С. Тургенев, как известно, не только боготворил Шекспира, но и многое сделал для того, чтобы его трагедии заняли достойное место в читательском пространстве России, стремился пробудить в молодом Толстом любовь к английскому драматургу, но тот сопротивлялся.

Тем примечательней выделенный Толстым на стр. 444 в Приложении к «Материалам…» Анненкова фрагмент из французского письма Пушкина по поводу «Бориса Годунова» (письмо Н. Н. Раевскому-сыну на французском языке, вторая половина июля 1825 г.). Толстого заинтересовал подход Пушкина к изображению женщины в литературном творчестве — в этом суть его подчеркивания трех строк. Отчеркивание же всего фрагмента свидетельствовало об интересе Толстого к пушкинскому противопоставлению Шекспира Байрону.

…mais quel homme que ce Schakespeare! je n’en reviens pas. Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n’a jamais conçu qu’un seul caractère (les femmes n’ont pas de caractère, elles ont des passions dans leur jeunesse; et voilà pourquoi il est si facile de les peindre), ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère; son orgueil à l’un, sa haine à l’autre, sa mélancolie au troisième etc. et c’est ainsi que d’un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants — ce n’est pas là de la tragédie!»12

В июне 1908 г. Толстой глубоко и основательно, с чувством особого восторга перечитывал Пушкина и вновь проявил интерес к его биографии:

«Как раз читаю материал биографический о Пушкине Анненкова, — сообщил Толстой гостям Ясной Поляны, — очень хорош. Очень интересен потому, что Анненков в своих работах пользовался материалом, тогда для печати недоступным. И его (Пушкина) письма к брату Левушке, его отношение с отцом интересны. Это такой блеск остроумия, полнота здравого смысла. Л. Н. припомнил с похвалой свойство Пушкина: ценить писателей — своих современников»13.

В августе 1883 г., беседуя с Толстым, Г. А. Русанов «заметил, что когда читаешь Пушкина, то как бы видишь перед собою добродушного, умного, бодрого и иногда шутливого человека». На что Толстой незамедлительно ответил: «Вот это правда»14.

Ясна была Толстому и интрига властей и светского общества вокруг Пушкина.

«Нет мерзости, которой бы придворные не совершали, — передает слова Толстого Маковицкий в февральских записках 1906 г. — Пушкина, после того, как был на приеме у Николая, спросил знакомый: «Что вы в это время чувствовали?» — «Подлость во всех жилах»15.

В один из декабрьских вечеров 1907 г. А. Б. Гольденвейзер, М. В. Булыгин, Н. Н. Гусев в присутствии Льва Николаевича и Душана Петровича заговорили о воспоминаниях Араповой, дочери жены Пушкина от второго брака, стремившейся оправдать мать и очернить поэта. Гольденвейзер усомнился в правдивости воспоминаний, однако Толстой занял иную позицию:

«Она (Арапова) очень, кажется, правдива в том, что описывает Пушкина как изменившего жене. Я застал людей этого века. У них мысли не было — когда женились — быть верным жене»16.

На другой день за обедом современники возвратились к разговору. Гольденвейзер опять настаивал на том, что Арапова «неправа». Тогда Толстой, как это записано у Маковицкого,

«вспомнил из казанских знакомых родственника Воронцовых, которого отзывы о Пушкине поражали их: были им тяжелы, неприятны. Он говорил, что Пушкин — жалкий человек, его жена — красавица. Как только он в молодом кружке — пьяный кутеж. Л. Н. прибавил, (что он не осуждает его), ему восемьдесят лет, а Пушкину было тридцать в те времена»17.

Сын писателя С. Л. Толстой, вслед за Маковицким приводя свидетельство встречи Пушкина с Николаем I, вполне обоснованно утверждал:

«Как к человеку отец относился к Пушкину сочувственно. Он считал его человеком искренним, не закрывающим глаза на свои слабости и если и шедшим на компромиссы, то на компромиссы лишь в поступках, а не в убеждениях»18.

Апрельским вечером 1909 г. дочь писателя Татьяна Львовна на раздумье Толстого о «забвении старости» ответила чтением одного из стихотворений Пушкина (могло быть: «Элегия. Безумных лет угасшее веселье» или «Воспоминание. Когда для смертного умолкнет...»).

«Какой молодец Пушкин! — воскликнул растроганный Толстой. — Он говорит, как мы все говорим, только лучше и красивее. Это единственный поэт, в нем нет усилий и напряжения в рифме и ритме. В нем можно найти отзвуки на все, что мы чувствуем, и с таких молодых лет он стал уже все понимать»19.

«Лев Николаевич, — вспоминал А. Б. Гольденвейзер, — с большой любовью говорит о Пушкине. Он раскрыл книгу с его портретом, смотрел довольно долго на его лицо и с каким-то особенным чувством сказал: «Экое прекрасное лицо!»20.

Не «гулякой праздным», не дуэлянтом, не автором «неприличных» стишков предстает в жизненно-художественном пространстве Толстого Пушкин, а трепетным, добрым, легко ранимым, глубоким, не лишенным человеческих слабостей гением.

Несколько слов о человеческих слабостях.

Пушкин и Толстой понимали их неотвратимое присутствие в жизни каждого человека, в том числе и великого. Понимали и умели прощать. Но в их раздумьях на эту тему звучал и другой мотив — мотив недопустимости смакования недостатков выдающейся личности, грубого, обывательского вторжения в ее частную жизнь.

«Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, — с иронией замечал Пушкин, — наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания» (7, 65).

В 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому Пушкин с еще большей определенностью раскрыл суть взаимоотношений толпы и гения:

«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. [...] Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе…» (курсив Пушкина. — В. Р.; Х; 190–191).

В том же ключе, что и Пушкин, неоднократно размышлял и Толстой. Один из переводчиков Мопассана Л. П. Никифоров, вспоминая разговор с писателем в Ясной Поляне, задал ему недвусмысленный вопрос:

«Меня очень задело одно ваше замечание: что писателя нужно судить по его писанию, а не по его нравственной личности, не по его жизни... Я не знаю, не противоречит ли это вашему взгляду?» (66; 418).

Толстой недвусмысленно на него ответил:

«Я очень понимаю, что суждение о том, что писателя нужно судить по его писаниям, а не по делам, не нравится вам. Мне такое суждение тоже противно. Но я, как и говорил вам тогда, только делаю замечание, что писание — дела писателя, как это метко сказал Пушкин, то есть что если хороший кузнец, работник напивается, то я должен принять во внимание его работу и не равнять его с праздным пьяницей. Если Руссо был слаб и отдавал детей в воспитательный дом и многое другое, то все-таки дела его, как писателя, хороши и его нельзя равнять с праздным развратником. А что человеку надо всеми силами стремиться делать и исполнять то, что он говорит, то про это не может быть и речи...» (66; 417).

В суждениях и художественной практике Толстого, как и Пушкина, всегда присутствовало понимание недопустимости отождествления автора с созданным им героем. Об этом он заявил со всей определенностью в письме к Н. Н. Страхову (см. 66, 253), поставившему знак равенства между Достоевским и его героями.

Пушкин и Толстой далеки были от ханжества в своих взглядах на своеобразие личности великого человека. Размышляя над проблемами его жизни, они стремились к объективной оценке его деятельности и творчества, но при этом были глубоко убеждены, что нельзя выносить на суд толпы того, что оскорбляло бы его память и унижало бы его достоинство. В этом вопросе Пушкину и Толстому всегда был присущ, говоря словами Белинского, «такт действительности». Сущностно значимое для понимания великой жизни, а не мелочное и суетное становилось предметом их раздумий.

Сожалением и грустью пронизано пушкинское обращение к П. А. Вяземскому с просьбой написать биографию Н. М. Карамзина:

«Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том Русской истории; Карамзин принадлежит истории. Но скажи всё...» (курсив Пушкина. — В. Р.; Х; 210–211).

Примечательно в связи с поставленной нами проблемой и признание Толстого относительно чтения им воспоминаний М. И. Чайковского о болезни брата: «Сегодня, — писал Толстой Н. Н. Страхову в ноябре 1893 г., — читал описание Чайковского о болезни и смерти его знаменитого брата. Вот это чтение полезно нам: страдания, жестокие физические страдания, страх: не смерть ли? сомнения, надежды, внутреннее убеждение, что она, и все-таки при этом неперестающие страдания и истощение, притупление чувствующей способности и почти примиренье и забытье, и перед самым концом какое-то внутреннее виˊдение, уяснение всего «так вот что» и... конец. Вот это для нас нужное, хорошее чтение. Не то, чтобы только об этом думать и не жить, а жить и работать, но постоянно одним глазом видя и помня ее, поощрительницу всего твердого, истинного и доброго» (66; 451).

Хрестоматийно известна особая любовь Толстого к пушкинскому стихотворению «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»). Он часто его читал вслух наизусть (последний раз — за несколько дней до ухода вместе с тютчевским Silentium), размышлял над его искренним и глубоким, тесно связанным с биографией содержанием. В мемуарной литературе сохранилось немало тому свидетельств. Вот одно из них — воспоминание А. Б. Гольденвейзера:

«Лев Николаевич сказал: «В то время, когда так называемые несчастья случаются, их обыкновенно не чувствуешь, как рану в момент ее получения, и только постепенно сила горя растет, сделавшись воспоминанием, то есть став не вне меня, а уже во мне. Однако, прожив свою долгую жизнь, я замечаю, что все дурное, тяжелое не сделалось мною, оно как-то проходит мимо; а, наоборот, все те хорошие чувства, любовные отношения с людьми, детство — все хорошее — с особенной ясностью встает в памяти».

Татьяна Львовна сказала:

— А как же у Пушкина: воспоминание — «свой длинный развивает свиток» и дальше «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю» и т. д.

Лев Николаевич ответил:

— Это совсем другое. Уметь переживать и живо чувствовать все свое зло с такой силой — это драгоценное, нужное свойство. Счастлив и особенно значителен только такой человек, который умеет это так живо переживать, как Пушкин»21.

В период работы над своими воспоминаниями Толстой сделал запись в дневнике: «Чем старше я становлюсь, тем воспоминания мои становятся живее» (55; 145). И написанные им «Воспоминания» (1906), действительно, полны истинной поэзии, свежести, лирического вдохновения, несмотря на то что в последние годы жизни его взгляды на то, какой должна быть биография писателя, заметно изменились. Толстому казалось необходимым «написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного» о собственной жизни.

«Я, — читаем в его «Воспоминаниях», — ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении...»

Далее, цитируя целиком «Воспоминание», этот поэтический монолог, он останавливает внимание читателей на финальной части стихотворения —

«Но строк печальных не смываю». Ему казалось, что она должна быть иной: «В последней строке, — пишет он, — я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю» (курсив Толстого. — В. Р.; 34, 345–346).

Нельзя не ощутить в этих словах гипертрофированной совестливости Толстого. Но начало эта совестливость, которая присуща всей русской литературе, берет в мире Пушкина.

«Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию, — писал поэт в письме к А. А. Бестужеву 24 марта 1825 г. — Бескорыстное признание в оном требует душевной силы» (курсив Пушкина. — В. Р.; Х, 132).

И в другом письме того же года, но к другому адресату — П. А. Вяземскому:

«Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно» (Х, 191).

Касаясь интереса издателей и публики к «Запискам палача» Самсона и к запискам шпиона Видока, Пушкин занял ту истинно нравственную позицию, которая до сих пор не утратила, а, быть может, приобрела еще большее значение для поколений людей, живущих среди жестокости и вседозволенности ХХI века.

Сочинения негодяев, считал Пушкин,

«не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?» (VII, 148).

Даже Пушкин не мог предвидеть, что подобного рода явление к концу ХIХ века, не говоря уже о ХХ и ХХI, превратилось в моровую язву общественной жизни, «бесстыдство» охватило все слои общества, «торговцы в храме» стали его хозяевами, а ярмарка тщеславия обернулась рынком человеческих душ, где властвует «всё дозволено» и «всё на продажу». Толстой, наблюдая процесс девальвации общественного мнения, обратился к голосу разума и совести каждого человека. Стыд — вот с чего должен был начаться процесс внутреннего возрождения.

Тем писателям начала ХХ в., которые, с точки зрения Толстого, не имея идеала, отображали хаос жизни и превращали человека в ничтожество или зверя, Толстой противопоставил творчество великих русских писателей во главе с Пушкиным.

«Пушкин, — говорил он в одной из домашних бесед за несколько дней до смерти, — удивителен. Молодой человек — какая серьезность. Гоголь, Достоевский, Тютчев. Теперь чтó из русской литературы стало! Все эти... Сологубы... Это от французской литературы можно было бы ожидать, но от русской — никак»22.

В июле 1908 г., когда Толстой перечитывал Пушкина, А. Б. Гольденвейзер записал в своем дневнике:

«Л. Н. наслаждается Пушкиным, читал его все последние дни. Восхищался его отдельными заметками, этими «перлами ума». Читал вслух его записки, анекдоты, мысли. Между прочим, особенно хвалил заметку об эгоизме, которую тоже прочел вслух»23.

Д. П. Маковицкий в своих «Записках» привел пушкинский текст, прочитанный Толстым вслух:

«Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки. Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностью, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности»24.

Продолжая рассказ об июльском вечере в яснополянской гостиной, А. Б. Гольденвейзер обратил внимание на пиететное отношение Толстого к Пушкину:

«Л. Н. прочитал вслух неподражаемо всю сцену из «Пиковой дамы» у графини, приход Томского и проч. Он сказал:

— Как это все хорошо — повести Белкина. А уж «Пиковая дама» — это шедевр.

Когда кончил читать, он сказал:

— Так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно! И как это странно: были Пушкин, Лермонтов, Достоевский... А теперь что? Еще милый, но бессодержательный, хотя и настоящий художник, Чехов. А потом уж пошла эта самоуверенная декадентская чепуха. А главное, эта самоуверенность!»25.

Толстого, ниспровергателя многих авторитетов как в искусстве, так и в жизни, относили часто к типу самоуверенных и амбициозных людей. Однако надо заметить, что в его отрицании того или иного гения, как правило, была своя логика. С ней можно не соглашаться, но она была. Что же касается собственно художественного творчества, здесь Толстой был необычайно требователен и взыскателен к себе — в той же степени, что и Пушкин. Вместо самоуверенности были муки творчества, страдания от невысказанности самого заветного слова, высочайшее чувство ответственности за судьбу сменяющих друг друга поколений. Оба пробуждали в людях чувства добрые. Оба служили светлому разуму, истине, правде. Оба, хотя и по-разному, защищали высокий идеал искусства, искали пути к массовому читателю через ясное, простое, вдохновенное Слово. Толстому была понятна пушкинская строгость к себе в процессе работы над текстом. Во многом, признавался он, она сродни его собственному творческому процессу.

Титул первого тома первого издания Сочинений А. С. Пушкина (СПб., 1855), изданного П. В. Анненковым. Слева: воспроизведение гравюры Н. И. Уткина с оригинала О. А. Кипренского. Именно этот портрет пристально рассматривал Л. Н. Толстой незадолго до смерти и относительно него сказал: «Экое прекрасное лицо!»

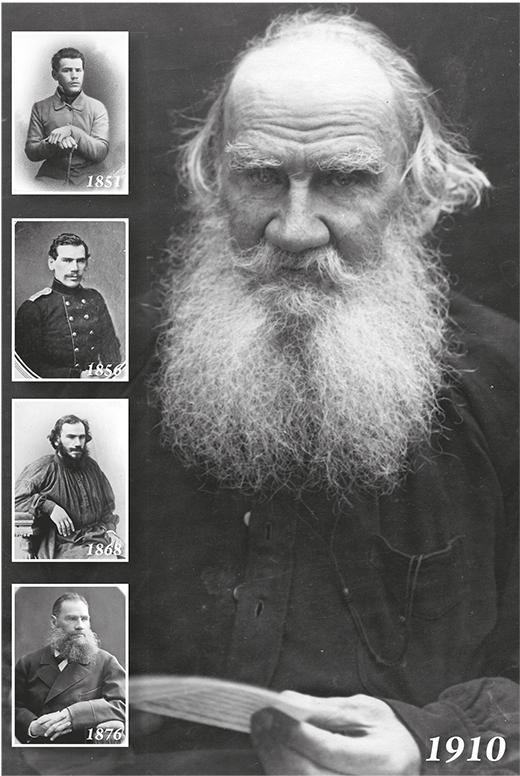

Молодой Толстой периода чтения первого тома Сочинений А. С. Пушкина

Л. Н. Толстой за чтением в яснополянском кабинете. Фотография В. Г. Черткова. 1908.

Проблемы восприятия художественного произведения и ориентации писателя на тот или иной круг читателей наряду с проблемами становления, развития и демократизации русского языка как в области художественного, так и философского (метафизического на языке пушкинской эпохи) творчества волновали Пушкина и Толстого на протяжении всей их писательской деятельности. Если взять за исходный момент их взгляды на суть вопроса, провести тонкую грань различия, то станут объяснимыми «нападки» Толстого как на пушкинское, так и на собственное художественное творчество, и тогда можно с меньшим негодованием относиться к толстовским заявлениям типа «Я помню чудное мгновенье»... симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-клюшнике» и напев «Вниз по матушке по Волге»» или еще более круто: «Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости» (8, 114).

«Нашей слабости». Через четверть столетия Толстой постарался объяснить всю остроту поставленной им проблемы:

«...Это наша самая пища, но такая, которая годится нам, сытым с жиру, которая надувает нас, но не кормит и от которой, когда мы предлагаем ее народу, он тоже отворачивается».

И далее:

«...Пища — не скажу дурная, но не с

...