автордың кітабын онлайн тегін оқу Соленое детство в зоне. Том II. Жизнь — борьба

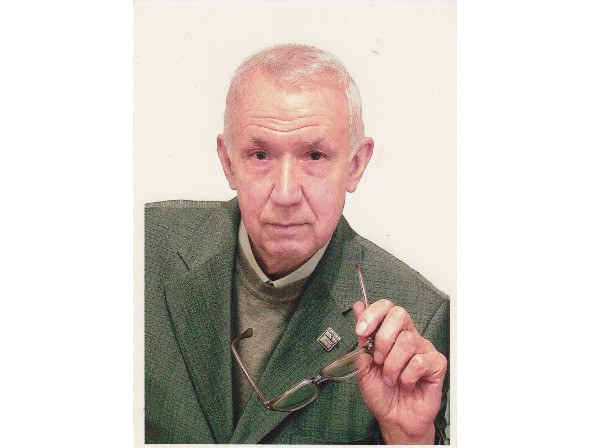

Николай Углов

Соленое детство в зоне

Том II. Жизнь — борьба!

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Николай Углов, 2017

По возвращении из ссылки герой страдает от насмешек одноклассников из за своего невзрачного вида (от непрестанного голода, холода в ссылке — невысокий рост, худоба и пр.) Одежда с заплатами, опять голод и нищета. Решает заняться спортом и учиться. Через 12 лет происходит чудо — он становится мастером спорта по л/а. Одновременно заканчивает РИСИ. Как инженер-строитель трудится в домостроительном комбинате, пройдя путь от разнорабочего до начальника. 40 лет занимается независимой журналистикой.

18+

ISBN 978-5-4490-0604-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Соленое детство в зоне

- Синопсис романа «Солёное детство в зоне»

- Глава 46. Возвращение

- Глава 47. Смерть отца

- Глава 48. Тоска по шегарке

- Глава 49. Хулиганский год

- Глава 50. Учителя и соседи

- Глава 51. Нина Суворова

- Глава 52. Поступление

- Глава 53. Липецк

- Глава 54. Техникум

- Глава 55. Тракторный завод

- Глава 56. Первые встречи

- Глава 57. Пенза

- Глава 58. Армия

- Глава 59. Служба

- Глава 60. Распределение

- Глава 61. Ейск

- Глава 62. Нервы

- Глава 63. Роковой поцелуй

- Глава 64. Институт физкультуры

- Глава 65. Встречи

- Глава 66. Женитьба

- Глава 67. Годы в шиповках

- Глава 68. Одержимость

- Глава 69. Воспоминания

- Глава 70. Строительство

- Глава 71. Первые экскурсии

- Глава 72. Упорство

- Глава 73. Поездка в …детство

- Глава 74. Назначение

- Глава 75. Жигульский — Высоцкий

- Глава 76. Исковерканные судьбы

- Глава 77. Развод

- Глава 78. Соловки

- Глава 79. Нина

- Глава 80. На Шегарку!

- Глава 81. Перестройка

- Глава 82. Развал КПСС

- Глава 83. ГКЧП

- Глава 84. Трудное время

- Глава 85. Солженицын

- Глава 86. Отрыжка сталинизма

- Глава 87. Последняя поездка

- Глава 88. Рэкетиры

- Глава 89. Последние путешествия

- Глава 90. Годы потерь

- Глава 91. Пираньи в Кисловодске

- Глава 92. Швеция

- Глава 93. Украина

- Глава 94. Курортный парк

- Глава 95. Достопримечательности курорта

- Глава 96. Ночь со злыднем

- Глава 97. Запоздалая поездка

- Глава 98. Четыре времени года

- Весна

- Лето

- Осень

- Зима

- Глава 99. Эпилог

Синопсис романа «Солёное детство в зоне»

События развиваются в довоенном Кисловодске. Началась война. Отец главного героя — офицер советской армии, будучи раненым и обмороженным, попал в плен к немцам. Ему дали 10 лет лагерей в Норильске. Жену с двумя малолетними детьми сослали в Новосибирскую область. Семья терпит неимоверные трудности — голод, холод, побои и унижения от комендантов. В зоне гибнут тысячи людей. Семью спасает первая учительница старшего брата героя Ольга Федосеевна Афанасьева. Она помещает детей в больницу, а затем в детдом — туда же устраивает прачкой их мать. В детдоме главный герой в течение 3–х лет получил все главные и необходимые навыки в предстоящей жизни. Он учится, трудится, участвует в художественной самодеятельности. Но у него и матери не складываются отношения с суровым директором детдома Микрюковым. Итог — мать и сыновей директор выгнал из детдома. Семья опять оказалась на краю гибели. Опять выручает Ольга Федосеевна — на свои деньги она покупает им небольшой домик. Мать выходит замуж за пьяницу и распутника Пастухова. Пьянки, скандалы в семье отражаются на детях. На краю деревни неожиданно приземляется самолёт, и главный герой после этого даёт клятву другу, что станет лётчиком. Он любит читать книги ночами под вой пурги на русской печке и прочитал всю литературу в четырёх близлежащих библиотек соседних посёлков. По натуре он романтик — неистово влюбляется в одноклассницу Нину Суворову. Завёл дневник. В глухой деревне много мистики. Есть необъяснимые случаи встреч с покойниками, чертями, ведьмами, лешими. В деревне много сосланных интеллигентных людей, которых описывает герой. Интересны сцены многочисленных детских игр, охоты на зайцев, лис, куропаток, летней и зимней рыбалки. Происходит несколько смертельных случаев, когда главный герой чуть не утонул в реке, трясине, погиб от холода, обморожений, падений с высоты, пожара в лесу, нападения диких зверей. Неожиданно приехал отец. Сложная семейная сцена оканчивается тем, что мать осталась с Пастуховым. В Пихтовке, где Николай заканчивает восьмой класс, происходит встреча со знаменитой Анастасией Цветаевой — писателем, сестрой поэтессы Марины Цветаевой.

Реабилитация. Семья приехала в Кисловодск. В школе все надсмехаются над главным героем: 16 — летним хилым замухрышкой (вес 40 кг. рост 150см.), одетым в лохмотья. Выручает хороший учитель физкультуры, который советует заняться спортом. Через 12 лет происходит чудо — главный герой становится мастером спорта в беге на длинные и средние дистанции (рост 181см. вес 75 кг.) Участвует в многочисленных соревнованиях. Незабываема встреча с Олимпийским чемпионом Владимиром Куцом. После окончания десятилетки главный герой, в какой уже раз, пришёл в Ессентукский аэроклуб. Начальник отдела кадров встретил его, как знакомого:

— А — а! Углов? 18 лет исполнилось? Ну, давай, давай документы! Так. Аттестат зрелости, паспорт, справка из поликлиники, автобиография, комсомольская характеристика. Так, так. А что это ты написал в автобиографии? Отец был судим? И ты был в ссылке? Ну, братец! Такого я не ожидал! Нет, нет — из тебя лётчика не получится!

— Почему? Ведь нас реабилитировали! Даже дом отдали! У меня есть справка об освобождении! Партия осудила культ личности! Всех, невинно осуждённых, оправдали! Целые народы вернули из ссылки!

— Послушай! Я верю тебе, но… подыщи другую профессию!

— Почему? Я с детства мечтал быть лётчиком!

— Я не хочу на старости лет париться в тюрьме, потому, что пропустил тебя в лётчики! Где гарантия, что ты не затаил злость на власть за отца и себя? Перелетишь за границу, а я в тюрьму?

Главный герой заплакал. Это был крах его мечты! С той поры он стал тщательно скрывать факт судимости отца и своей ссылки. В Сибири трагически погибает его отец и Николай жестоко страдает от потери любимого человека. Приехала из Сибири его первая любовь — Нина Суворова, но встреча окончилась неудачно и они расстались навечно. Три года техникума и столько же армии — много интересных приключений и встреч с людьми. Романтические встречи с несколькими девушками, которых так и не смог поцеловать главный герой из — за своей «проклятой деревенской робости». Поступил в Волгоградский институт физкультуры, но вынужден был бросить его из — за низкой стипендии. Дома те же скандалы, пъянки отчима и нищета. Неудачная женитьба. Заочно окончил Ростовский инженерно — строительный институт. Главный герой неистово трудится, старается, проходит путь от разнорабочего до беспартийного начальника домостроительного комбината (его назначили в обход парткома). Двое сыновей подрастают, но произошёл развод с первой женой.

Вторая половина жизни как бы уравновешивает первую. Успехи в работе, второй счастливый брак, много путешествий по стране. Главный герой с радостью встретил перестройку. Много пишет в независимых СМИ разоблачительных статей о федеральных, краевых и местных бюрократах — чиновниках. Стал членом СПР и СЖ РФ, а также обладателем Международной карточки журналиста. Встречается с великим писателем Александром Солженицыным и Андреем Губиным, министром финансов Борисом Фёдоровым, разработчиком Конституции РФ Виктором Шейнисом, полпредом президента Кулаковским, олигархом Брынцаловым, видной правозащитницей Людмилой Алексеевой, всеми руководителями края, КМВ и города, а также другими лицами. Участвует в ветеранских соревнованиях по лёгкой атлетике в стране и за рубежом. От города Кисловодска предложили нести факел к Олимпийским играм в Сочи. Здоровый образ жизни и любовь жены Нины делают поистине счастливыми дни старости героя.

Глава 46. Возвращение

Мы уже в Кисловодске. На станции Минутка Шурка в последний раз начал канючить:

— Мама! Куда мы приехали? Где будем жить? Кто нас ждёт? Мать решительно пресекла паническое настроение Шурки:

— Приехали на родину! Здесь вы родились. Что, всю жизнь пропадать в Сибири? Ты должен радоваться, что мы уехали из того пекла, а ты хнычешь.

На вокзале начали немного сомневаться, к кому поехать жить? В нашем доме жили какие-то люди. Об этом нам написали бабушки Оля и Фрося, а сами они были в Кабарде. Мать сказала:

— Нечего сомневаться! Едем к моей двоюродной сестре Кате Колпаковой. Я уверена, она приютит нас на время. А мы будем хлопотать, чтобы нам возвратили наш дом по улице Овражной.

Колпаковы жили на улице Почтовой. Это почти рядом с улицей Революции, где был первоначально наш родовой дом.

Нас встретили хорошо. Слёзы, объятия, разговоры. Дали комнату. На следующий день мать начала подавать документы в исполком на возвращение дома. Там волынили, встретив нас в штыки. Мать написала в Москву и одновременно подала в городской суд. Мы были ни в чём не виноваты, теперь реабилитированы и ждали, что дело быстро разрешится. Но не такая наша власть! Знали бы мы, что придётся помытариться по людям и ждать возвращения своего дома ещё более года!

Дом Колпаковых располагался в великолепном саду. Запах спелых яблок, слив, чудесных жёлтых груш, запах вишнёвого варенья, которое варили в медном тазу, стоящем на керогазе — всё это великолепие южной щедроты лета теперь окружало ежедневно нас. Моя одногодка Неля — дочка Кати, уверенно руководила мной в саду. Мы собирали плоды, ягоду, поливали грядки и цветы. Я отъедался дарами юга. Было радостно на душе. Мы быстро привыкали к новым для нас местам. Мы шутили с Нелькой, обливались из шланга тёплой водой, гонялись друг за другом в большом саду, хохотали по любому пустяку. Юность и задор молодости распирали нас беспричин-ным весельем. Отец Нельки был инвалидом войны — он вернулся без ноги. Одноногому дяде Косте не нравились наши игры, шум, крик. Мы явно нарушали его покой и он, вероятно, начал выговаривать Кате за нас неприятные вещи. Сама тётя Катя — крупная, мясистая, добрая, очень жалела нас и дружила с матерью, но не могла устоять против мужа.

Через два месяца мы переселились на улицу Революции к материной куме — Фроловой Нюсе. Мы поселились в подвальном помещении, а наверху жила кума со своим непутёвым сыном, бросившим учёбу. Его звали все почему-то Лобиком.

Помня приземлившийся самолёт на окраине Вдовино и мечту стать лётчиком, сразу же начал расспрашивать об Ессентукском аэроклубе, о котором рассказала мать. Поехал на электричке «зайцем» туда. В отделе кадров, узнав, что мне только исполнилось шестнадцать лет, сказали: — Приезжай через годик! Посмотрим! Предварительно возьмём на учёт, а по окончании десятилетки, пожалуйста!

Я загорелся ещё больше и стал нетерпеливо ждать. Филипп Васильевич устроился работать кочегаром, а мать теперь ежедневно обивала пороги судов — городского, краевого, писала жалобы в Москву. Дом пока не возвращали. Мы жили теперь рядом со своим домом №116, который в войну перекупили у матери Старковы. Рядом находилась школа №7, в девятый класс которой я и пошёл с 1 сентября.

Новая школа, великолепно одетые городские девчонки и мальчишки — рослые, упитанные, высокомерные, произвели на нас неизгладимое впечатление! Это был другой мир, это были другие люди! У нас во Вдовино все были равны, плохо одевались, никто не выделялся, все были скромными, простыми и добрыми. Здесь же мы почувствовали себя «белыми воронами». На переменах мы с Шуркой бежали друг к другу, испуганно озираясь, жались по углам. Наша нищенская одежда и обувь, робость, забитость и неуклюжесть так и выпирали из нас! Мы были подавлены и ошеломлены городом и его людьми, смелостью и даже наглостью мальчишек и девчонок — они нам были не пара! Огромная белокаменная школа была раз в десять больше нашей деревянной. Крикливые и уверенные в себе ученики превосходили нас в развитии и это угнетало нас! Над нами потешались и смеялись во всём! Я самолюбиво переживал временное угнетение и не раз клялся себе:

— «Я ещё докажу всем этим городским выскочкам, что не хуже их!

Если бы я уверенно знал, что так оно и будет! Знаю сложившуюся судьбу всех своих одноклассников — «никто из них не поднялся высоко». Я не виню никого! У каждого свой выбор пути! Если у тебя есть внутренний стержень — можно многого добиться в жизни!

Шурка проучился в школе в десятом классе не более двух недель, затем бросил учёбу бесповоротно! Он не выдержал насмешек, издевательств, всего этого стресса и прекратил ходить в школу. Напрасно мать кричала, била его, плакала, ругалась:

— Что вы обещали отцу и Василию Ивановичу? Забыли? Ты бросаешь учёбу, а потом и Колька? Будете неучи? Для чего все наши мучения? Тогда не надо было учиться в Пихтовке. Здесь же рядом, и нам теперь легче. Подумай, будешь всю жизнь на задворках? Мы с Филиппом горбатимся, а теперь и вы?

Но Шурка был неумолим и наотрез отказывался от школы: — Мама! Я не выдержу насмешек! Ты бы слышала, как они смеются над нашей одеждой, обувью, над нами! Я не клоун, чтобы быть предметом смеха! Вот устроюсь где-нибудь на работу, заработаю денег и куплю себе приличную одежду и обувь, вот тогда и продолжу учёбу! А пока дома сам буду учиться по учебникам.

Так он и просидел эту зиму дома, боясь даже смотреть в сторону школы. Мне же без него стало ещё хуже. Особенно тяжело было пережить перемены. Я не знал, куда себя деть! Кинулся было к Нельке Колпаковой (она тоже училась в параллельном девятом классе), но здесь, в школе, она была куда великолепнее меня, смелее, общительнее. Одета, обута лучше, всегда в окружении подруг, которые хихикали и с интересом разглядывали меня. Да и она, может, конечно, мне показалось, теперь сторонилась меня. Я отшатнулся от неё и замкнулся в себе. На уроках физкультуры становились по ранжиру и я всегда предпоследний, за мной только коротышка Галя Бондаренко. Девчонки Харыбина Лиля, Щедрина Люба и Алла Карак стоят рядом — впереди меня, постоянно подтрунивают надо мной. Мой хилый вид и малый рост (150 см.), деревенские трусы до колен, заставляли меня глубоко страдать, видя, как надо мною потешаются мальчишки и девчонки.

Непрестанный голод в Сибири, холод, непосильный труд (достаточно вспомнить только, как дёргали лён на колхозных полях до самых морозов, косили сено, пилили, кололи дрова, копали, сажали, пололи, окучивали картошку, носили воду на коромыслах за 300 метров и т. д.) — вот и замухрышка! Всё время вспоминаю, как пас свиней, коров. Уже по утрам иней и мелкий снег, а мы всё босиком!

Осень в Кисловодске была тёплая, и физкультуру проводили до самого ноября в трусах и майках на открытой спортплощадке. У всех были настоящие спортивные майки и трусы, а у меня умопомрачающие колхозные исподники и старая большая безрукавка отчима, а на ногах поношенные сандалии вместо тапочек. Физкультуру, столь любимую мной во Вдовино, я здесь возненавидел, а горластого, длинноносого, с медным лицом физрука Кадурина, просто боялся. Ему ничего не стоило громким голосом «выдернуть» меня из строя и попотешаться, заставив десятки раз отжаться, прыгнуть в высоту, взять низкий старт, несколько раз бросить гранату или мяч в корзину.

Всё это я не умел делать, так как во Вдовино на уроках физкультуры этого не было. Особенно невзлюбил баскетбол. Я впервые здесь вообще узнал об этом виде спорта! Долго не мог уяснить правила этой игры, а спросить боялся. Во Вдовино мы хорошо играли в волейбол, городки, лапту, подтягивались на турнике — вот, пожалуй, и всё, что было на уроках физкультуры. Здесь же доминировал баскетбол, теннис, футбол, лёгкая атлетика. Кадурин Валентин Яковлевич был очень старательный физрук. Он всему этому учил на уроках самозабвенно. Видя, что у меня ничего не получается ни с одним из этих видов спорта, он старался мне помочь быстрее овладеть ими, а я думал, что он издевается надо мной.

Как-то он после урока физкультуры отозвал меня в сторонку:

— Вижу, Коля, как ты страдаешь! Помни, только спорт поможет тебе! Бегай, прыгай, подтягивайся, играй в баскетбол, а главное — виси на турнике много раз, используй каждую возможность. Виси расслабленно минуту-две, а затем и до десяти. Уверен, вырастешь!

Я думаю, что Валентин Яковлевич и сам не до конца верил своим словам! Когда через десять лет, уже будучи чемпионом Ставропольского края в беге на длинные дистанции, встретился с ним на Ростовском стадионе, где проводился чемпионат Юга зоны России и где я стал первым в беге на десять тысяч метров, он не скрывал слёз:

— Ты ли это, Углов? Господи! Какой молодец! А рост-то! Вымахал за метр восемьдесят! Чудо, да и только!

И правда, ростом (181) я стал не ниже Кадурина.

— Валентин Яковлевич! А вы здесь как оказались?

— Привёз воспитанников спортшколы. Давай, Николай, как приедешь в Кисловодск, принеси мне свою фотографию. У нас теперь в седьмой школе построили закрытый спортзал. Повешу твоё фото рядом с братьями Криуновыми. Слышал за них? Они мастера спорта по лёгкой атлетике и оба мои ученики!

Кадурин сдержал своё слово, и моя фотография висела в спортзале лет тридцать.

Так вот, в баскетболе всё решает ловкость, быстрота реакции, скорость. В каждом дворе Кисловодска есть корзина и почти все ребята играют хорошо. На уроках физкультуры, разбившись на команды, мы ежедневно играли в баскетбол. Сверстники все высокие, ловкие, так и перебрасывают мяч друг другу, а мне не достаётся, всё не ухвачу его, со мной никто, как с партнёром, не считается. Всё это меня бесит, я злюсь, стараюсь изо всех сил, ношусь по всей площадке, нагло выхватываю мяч у рослого красавца Червякова или ловкого Павлова и бегом с ним к кольцу. Бац — мимо! А сзади хохот, все схватились за животы, катаются. Оказывается, я сделал «пробежку» — т. е. ни разу не ударил мячом об пол. А надо ударять через каждые два шага.

Дома я глубоко страдал от насмешек в школе, от этой одежды в заплатах, от неуклюжести и бедности, из-за отсутствия друзей, из-за маленького роста и плохого питания. Мы по-прежнему голодали и находились «на дне жизни». Была ли хоть ещё одна такая беднейшая семья в Кисловодске? Всю злость и досаду теперь вымещал на матери:

— Зачем родила таких? Лучше бы подохли с голоду в Сибири! Почему я такой маленький, низкорослый, как карлик? Неразвитой и заскорузлый, как тот поросёнок, которому Пастухов отрезал голову! Когда ты оденешь нас, как людей и когда, наконец, в доме будет что-то пожрать? Никогда ничего нет поесть, вечно кастрюли пустые! А Сережу своего поишь сливочками с печеньем! Не можешь прокормить нас, лучше бы не рожала на свет!

Мать бранилась, плакала, била подзатыльника, а Филипп хватался за ремень, но уже стал опасаться меня. Шурка же слабо поддерживал меня. Он голодал молча и всё искал работу в городе, но никто его нигде не брал, так как он был маленький и худой. Наступала зима. Здесь тоже все на зиму, как и в Сибири, заготавливали картошку. Материна кума Фролова Нюська как-то сказала Филиппу Васильевичу: — Наш сосед Васька — муж Елички Хромовой работает трактористом где-то в совхозе. Он распахивает, сажает, обрабатывает поля на горе Кабан. В этом году там, говорит, осталось много картошки после уборки. Сходите туда, может, заготовите картошки на зиму.

Гора Кабан возвышается над Кисловодском на востоке прямо напротив улицы Революции. От нашего дома туда, в довольно крутую гору (метров на шестьсот-семьсот выше города), по прямой километра четыре-пять. За горой Кабан располагались колхозные поля практически на ровной местности. Мы поздними вечерами ходили по полям и ногами разгребали землю, выбивали, вытаскивали целую, полусгнившую, порезанную картошку. Её было полно. Наберём с пол мешка каждый, и домой. Невероятно трудно идти с крутой горы с тяжёлой ношей! Ноги дрожат от напряжения, пот заливает глаза, дыхание, как у загнанной лошади! Если оступишься, то загремел, покатился по камешкам вниз! А мешок развяжется или лопнет при падении, считай, картошки не найдёшь! Раскатится вниз далеко в разные стороны, бесполезно в темноте искать! Приходили в город уже за полночь усталые, мокрые от пота, в глазах круги ходят, а ноги мелкой дрожью бьёт. Утром не поднимешься, тело ломит от усталости. Тяжело доставалась картошечка в этот первый год на Кавказе, но мы всё же натаскали мешков пятнадцать! Картошка есть, считай, с голоду не помрёшь!

Как-то раз пришёл домой поздно вечером — ни матери, ни Шурки не было дома. Тихо зашёл в калитку и вижу следующую картину. На освещённой веранде раскрасневшийся, вероятно, выпивший отчим о чём-то оживлённо беседует с кумой, шутит, хватает за руки. Затем он пытается её свалить и обнимает. Она слабо сопротивляется, но затем сдаётся. Они выключили свет в веранде, а я тихо вышел со двора.

Пастухов и здесь был в своём репертуаре! Я на этот раз ничего не сказал матери, но она, видно, и сама догадывалась о внебрачных связях Пастухова, опять начавшихся на Кавказе.

Через некоторое время мы ушли от кумы. Перешли мы на квартиру опять к соседям — Хромовым. Хозяйка двора дородная бабка весом 120—130 килограммов и не менее полнотелая её дочь Еличка с мужем Васей жили наверху, а нам сдали подвал. Видя нашу бедность, добрая бабка разрешила нам даже держать в катухе сада свинью, которую мы купили на базаре. Не каждая хозяйка пошла бы на это — нюхать во дворе «прелести» кабана! Бабка и дочь нигде не работали, ничего особо не делали, они сидели дома и жирели день ото дня. Сад у них был огромный, но запущенный. Мужа Елички — Васю, мы почти никогда не видели. Он работал даже в выходные дни в пригородном совхозе трактористом. Каждый день одна и та же картина. Часов в одиннадцать вечера приходит с работы Вася. Загремел кирзовыми сапогами по деревянной лестнице наверху над нами, значит, побежал с двумя вёдрами к колонке на углу улицы за водой! Сходит за водой, умоется в рукомойнике, начинает себе жарить картошку, а уже ночь на дворе! Жена и тёща не следили за ним, и ему самому приходилось ещё и стирать себе грязные рубахи! Я всегда жалел его и возмущался терпению и спокойствию:

— Зачем такая ему жена, только деньги ждёт!

Филипп язвил:

— Дурак потому что! Но ты погоди, может, и у тебя ещё почище будет! Не кипятись, рога обломает какая-нибудь! Сейчас они все ушлые! Не такие вприсядку пляшут перед ними!

Если бы я знал, что его слова оправдаются через десять лет и я стану ничуть не лучше того Васи! Но, забегая вперёд, скажу, что впоследствии Вася, как и я, ушёл от своей первой ленивой и неразумной жёны.

Теперь нам надо было заняться топливом для зимы. В то время в Кисловодске не было газа, и все топились углём и дровами. Филипп Васильевич работал кочегаром в санатории «Красный шахтёр». После выгребания из котла печи всегда оставался не совсем сгоревший уголь. Завхоз разрешил Филиппу частично забирать его домой. Надо ли говорить, что в мешки нам отчим насыпал хороший уголь, а сверху чуть присыпал сгоревшими отходами? Уголь мы таскали поздними вечерами в мешках через весь город, таясь от милиционеров. Правда, милиционеров в то время практически не было. Можно было встретить за ночь, и только в центре, одного-двух блюстителей порядка. Принесём с Шуркой, с передышками, по пол мешка угля домой, валимся от усталости. Спина мокрая и чёрная от пыли, а вымыться негде! На весь город было две бани, но и те ночью не работают. Помоемся под рукомойником и спать! Так и таскали уголь на своих плечах всю зиму.

Жили мы все в одной полуподвальной комнате — душно, сыро, полутемно. Серёжке Филипп сделал из досок кроватку — люльку и оплёл бока верёвкой, чтобы не выпадал. Вот он и сидел там целыми днями, только успевай слюни подтирать, да за задницей следи! Рос он сильным мальчиком, но очень уж сильно горлопанил, ночами мешал всем спать. Кушал же всё отменно, только подавай! Неприхотливый, весь в отца! Он и судьбу-то отца повторил. Пил беспробудно лет тридцать пять и только к старости, как и Филипп, угомонился!

Мы росли опять в голоде. Всё время хотелось есть, а дома никогда ничего не было пожрать. Помню, выйду ночью во двор якобы в туалет, а сам заберусь тихо в саду на грушу, чтобы бабка Хромиха не увидела с веранды меня. Зимние жёсткие груши висят до декабря, когда начинаются заморозки. Залезу потихоньку на старую грушу у туалета, в темноте нащупаю не-сколько плодов, принесу и Шурке похрумать.

Сижу на ветке. Внизу огни центра маленького городка. А здесь, на окраине темно, как во Вдовино, и собаки брешут также. И каждодневно вспоминаю родную деревню, Шегарку. Заноет сердце:

— «Как там сейчас отец живёт? Какая погода? Как Афанасий и все остальные друзья? Уехала ли Нинка Суворова? Почему не ответил на письмо Костя Чадаев и Вовка Жигульский? Может, тоже уехали? Сейчас там снега по брюхо и кто-то без меня ловит силками зайцев. Зачем мы уехали оттуда?»

А утром опять постылая школа, постылые учителя и ученики. Всё мне не мило, всё нехорошо. И дома нет покоя. Да и какой это дом? Легко ли жить на квартире? Там не сядь, там не плюнь, условий для учёбы никаких. Полутёмный подвал, бесконечный визг Серёжки, брань пьяного Пастухова с матерью, тяжёлый запах картофельных шкурок, варящихся для кабана. Запах говна и мочи Серёжки, сырых пелёнок, смердящего, коптящего угля. Даже нет нормального стола и стула для приготовления уроков. Какие уж тут условия? Вот и Новый год прошёл, а радости никакой. Даже снега здесь нет настоящего. То пойдёт, то растает, грязь одна, а не зима! А вот во Вдовино зима была, так зима!

Всё больше метался, тосковал, учился на одни тройки, ничего не хотел делать, дерзил матери и Филиппу, уже раза два-три так схватился с Шуркой, что табуретки летели! Такого у нас с ним не было на Шегарке! Я стал упрямым, как бык Борька, настырным. В школе съёжился в тугую пружину, не подходи! Грубил всем, задирал, постоянно кидался в драку. Незаслуженно обзывал Шурку сопляком, и по этому поводу мы стали драться с ним. Он тоже жестоко страдал от этой новой жизни и не знал, куда себя деть, чувствовал себя ненужным. Филипп по пьянке постоянно ругал нас, обзывал халдеями и тунеядцами. Во мне рос протест против всего этого! Мать жаловалась на меня приходившей к нам почти ежедневно куме. Та укоризненно качала головой и тоже бранила меня:

— Если так будешь вести себя, ты превратишься в дурака. Видел — на нашей улице ходит Толик Красильников? Ему уже под сорок, а он всё на губах играет марши и песни разные. Все с него смеются, а ему хоть бы что! Или как мой сын будешь! Тоже дурак не лучше! Бросил учёбу, курит, пьёт, гуляет с девками, не хочет работать! Разве можно так? Вы же из какого пекла вышли? Из какой бедности вылезли, из голода, и не хочешь учиться? А мать почему обижаешь? Ну и характерец у тебя! И в кого ты такой вышел? Володя, твой отец, золотой мужик был! Спокойный, уравновешенный, добрый к семье и людям. Всегда, помню, от него слышишь: «Нюсейчик, Нюсейчик. Ты устала? Я сейчас помогу, принесу, быстро сделаю. Не волнуйся, всё будет хорошо!» Вот как любил мать и вас! Приедет на Кавказ, тебе же стыдно ему будет в глаза смотреть!

При упоминании имени отца мне становилось ещё скучнее, грустнее и ещё больше не хотелось здесь учиться и жить. Я уже всерьёз подумывал о возвращении на Шегарку, но где взять деньги на дорогу?

Глава 47. Смерть отца

От отца получили уже четыре письма. Ему не везло. Попал в аварию (придавил пальцы) и был на больничном несколько месяцев. Мать на него сразу же, по настоянию Пастухова, подала алименты и отец в письме очень возмущался: — «Дети! Я что, вам чужой? Неужели бы вам сам не помогал? Но раз так, и вы следите, сколько денег будет получать мать. Советую вам понемногу покупать одежду и обувь (вы очень плохо одеты, обуты), а то она истратит эти деньги не на вас.»

Отца очень интересовала послевоенная жизнь на Кавказе. Расспрашивал о всех друзьях, знакомых, соседях, интересовался ценами на продукты на базаре, спрашивал, как мы учимся. Помню, очень огорчился, узнав, что Шурка бросил учёбу: — «Александр! Почему бросил? Может, мать с Филиппом заставили работать? Это огромная ошибка! Надо любыми путями продолжать учёбу! Я приглашаю вас переехать ко мне. Если решитесь, сообщите! Деньги на проезд дополнительно вышлю. Здесь есть десятилетка и хорошее ремесленное училище. А летом, возможно, все переедем на Кавказ.»

Последнее письмо отца получили 13 января 1955 года:

— Здравствуйте сыновья Александр и Николай! Поздравляю с Новым Годом! Желаю вам здоровья и хороших успехов в учёбе. От Коли получил одно письмо, где он описывал, что были в Москве и как доехали до места. Вы остановились у Кати Колпаковой, но адрес и номер дома не указали. Больше ни одного письма! Как дела с домом, есть ли надежда на его воз-вращение? Как учёба? Пишите, в каких условиях протекает жизнь в городе. Ходите ли с Александром в кино? Коля, опиши, какие обновления в городе. Живут ли медведь с медведицей в Зимнем саду, как театр на вокзале, Курзал и пр. Напиши адрес своей школы. Учишься напротив «Интуриста» или направо к вокзалу? Кратко о своей второй семье. Михаил учится, мать Дуся дома по хозяйству. Я в августе получил ссуду 1000 руб. и 600 руб. отпускных. Купил стельную тёлку за 1400 руб., кроликов и кур — по семь штук. Мне в жизни продолжает не везти. Накосил сена два стога — один 16 центнеров, а другой — 24. Так вот, второй стог украл объездчик колхоза «Старо-Коноваловка». Теперь для коровы придётся сена покупать. Попал в аварию, ушибся (на бюллетене 3 месяца) и мать на алименты подала, как будто я сбежал! Теперь с меня будут удерживать ссуду 100 руб., алименты — 33%, за квартиру, займ, радио, свет и на руки ничего нет! Но ничего! Николай должен получить по исполнительному листу 401 руб. На эти деньги, Николай, купи себе ботинки и костюм. Если у меня состояние здоровья не нарушится, будет всегда вам поддержка! Александр на будущий год будет взят в ряды Советской армии. Жаль, очень жаль, что мать так и не дала закончить ему десятилетку, заставила работать. На будущий год, Николай, твоя очередь — призыв приписки к военной обязанности. Почему Александр не пишет? Что-то вы мне не сообщили, кого мать родила — мальчика или девочку? У моей мальчик вышел неживой. Сегодня получил письмо от Николая и одновременно от Василия. Вася пишет, что потерпел удар высокого кровяного давления на суставы левой стороны. Отнялась нога, рука левая. Установили на один год инвалидность. Хочет выехать ко мне. Василий обещал сообщить о выезде телеграммой. Очень жду брата и печалюсь за него. Александр, Николай! Будете иметь затруднение, приезжайте ко мне. Александра устрою в Новосибирске в РУ, а Николай может и у меня учиться в посёлке. Ничего, сыновья, жизнь наладится! Мы только начинаем обзаводиться хозяйством. Возможно, и в семье будет прибавление! Переломы в жизни пройдут! Начинаю снова жизнь, лишь бы было только здоровье! Пишите, пишите чаще! Пламенный привет! Ваш отец В. И. Углов.

В ответ на это большое письмо я послал ещё более пространное, смущённое, стыдливое, с извинениями за молчание, но которое так и не получил отец — он был уже мёртв! Первой мне об этом сообщила плачущая мать, когда пришёл из школы:

— Коля! Отец погиб!

5 февраля 1955 года во время ночной выгрузки леса, где он принимал самое активное участие, произошла страшная авария — упал большой кран! Погибло несколько человек, в том числе и отец! Об этом мы узнали из письма тёти Дуси. Она его прислала через месяц после гибели отца. Даже телеграмму она не послала, хотя вряд ли мы смогли бы в то время поехать на похороны. Так и не увидели мы больше отца, так и не исполнилась его мечта о новой жизни!

Часто я думаю об отце, о его нелёгкой и трудной жизни. Ему, действительно, в ней не везло! Как ни плохо, а мать прожила 87 лет, а отец, ещё в гораздо больших мучениях, почти наполовину меньше — всего 45 лет! Отца давно нет, хотя живы ещё некоторые его сверстники!

За смерть отца на производстве, как ни странно, никто не ответил, да и нам, детям, государство не заплатило ни копейки! Был, не был человек — советского государства это не касалось! Но вот подошёл год призыва в армию, сразу вспомнили сыновей этого человека!

Нас, униженных режимом, голодных, запуганных, забитых, сразу призвали в армию! Кому нужно такое государство? Никто не спросил, как мы жили, как мы остались живы, как мы ели, пили, воспитывались, как чудом мать наша спасла нас от

голодной смерти! Если бы не моя учительница Ольга Федосеевна (верю, её сам Бог нам послал!), которая силком и своим авторитетом нас устроила в больницу и детдом, нас бы не было! Чуть подросли и к тому времени, оказывается, мы уже были «должны» и этот «долг» государству надо было отдавать тремя годами службы в суровой, ещё «жуковской» армии! Горько и обидно об этом вспоминать, но государство ничего нам не дало, чтобы потом всю жизнь спрашивать о «долге» с нас! Сегодняшнее время совсем другое! Я тоже не в восторге от него, но, что бы ни говорили, дети сегодняшние, действительно, в долгу у России! И получают они от государства значительно больше, чем дают! За нас, знать!

Мечты мои о поездке к отцу рухнули — его уже нет в живых! С Шуркой плачем безутешно. Ведь только начали привыкать, что у нас есть отец и вот такое горе! Мать тоже ежедневно вспоминала отца и плакала. Филипп Васильевич также на время притих — семьёй овладел траур. Соседи также сочувствовали, кто знал и помнил отца, вечерами приходили проведывать нас. Думаю:

— «Как горько сознавать, что ничего не изменишь, не оживишь отца! Как нелепа и безжалостна судьба! Почему это произошло именно с нашим отцом, когда он вырвался из пекла Норильских лагерей? Ведь ему в жизни из всех знакомых и соседей досталась самая тяжёлая доля! И после всего безумия сталинских лагерей, где он чудом уцелел, так нелепо оборвалась его жизнь. Ну почему? Бедный отец! Как я хотел, чтобы он пожил хотя бы десяток лет, ведь хорошая жизнь только начиналась! Как жаль его!»

Ухожу в горы, рыдаю, молюсь Богу, опять плачу и проклинаю всё на свете. Душа мечется, на сердце оцепенение. — «Жаль отца, жаль себя! Ненавижу всех и вся, ненавижу Филиппа и мать, всё противно мне. Что делать дальше? Как жить и стоит ли жить? Кто я и что стою в этой постылой жизни? Зачем я существую? Примут ли в лётчики? Это последняя надежда.»

Решаюсь умереть. Но как? Хватит ли сил? Может броситься со скалы? Нет, уйду в горы за Кабан и заблужусь, умру от голода. Решение созрело:

«Пойду в Сибирь пешком, навещу могилу отца и потом уже умру. А вдруг не дойду, погибну где-нибудь, и никто не узнает, кто я?»

Решил сделать татуировку, чтобы узнали, когда погибну. Напишу на левой руке — Коля Углов. Не знаю, как делают татуировку. Иголку окунаю в тушь и выкалываю на руке — Коля. Помешал Пастухов, застал меня за этим занятием, начал ругаться и едко высмеивать. Мне стало противно, дурно, стыдно, кинулся смывать. Слово чётко не получилось, но на всю жизнь осталась размытая и еле видимая надпись

По-прежнему нет друзей. Как мне тяжело без них!

Горечь об утере отца сливается с безысходной тоской по Вдовино, Шегарке, по друзьям, которые остались там. Сердце мечется, душа стонет в тоске по родным местам.

— «Нет, только туда, только туда! Надо, надо ехать! Там жизнь, здесь смерть! Как только вырваться из этого ада? Господи! Зачем я не остался с отцом?»

Наколка на руке напухла, и мать боялась заражения, а Филипп всё насмехался. Я готов был наложить на себя руки, ревел:

— Дай, мама, денег на дорогу! Я хочу уехать назад! Мне здесь не нравится! У меня нет друзей! Я не могу жить без них!

И это сработало! Мать, действительно, поняла, что нужно парнишке в 16 лет! Друзья, только друзья поддерживают интерес к жизни в это критическое время взросления!

К матери всё время ходила соседка Беляева — красивая, тихая и незаметная женщина. Они, видно, переговорили, и она как-то привела в гости к нам своих сыновей, близнецов Федьку и Володьку. Они стали моими первыми друзьями здесь на два года и спасли меня от стресса! Но в силу их хулиганского нрава чуть не пошёл за ними по «кривой дорожке». Братья были так похожи, что даже мать их иногда путала! Но я сразу отличил Федьку, у которого был небольшой шрам на шее. Придут, поздороваются. Только после того, как загляну под шею, отвечаю им. Белобрысые, с торчащим ёжиком волос, курносые, хулиганистые ребята тянули меня всё сильнее. Они тоже признали меня, полюбили, стали ежедневно наведываться к нам, как когда-то наш Афанасий во Вдовино. Я тоже посещал их маленький приземистый домишко. Он и сейчас такой же, совсем врос в землю на улице Революции под номером 124, второй от края. Их отчим, отставной офицер Семён Иванович, красивый, грамотный, держал много кроликов. Он как-то сказал мне:

— Эх, Коля, Коля! Связался ты с моими обормотами! Смотри, чтобы они тебя не довели до тюрьмы! У них это на лбу написано!

Как он оказался впоследствии прав! Федька и Володька были младше меня на два года, еле дотянули на тройки седьмой класс в нашей же школе и больше учиться не пошли. Весёлые, хрипатые, вечно рыгочущие, они постоянно были заняты мыслями, как провести день, где что украсть, где нахулиганить.

Запомнился один случай. Как-то с Шуркой нагрузились по пол мешка угля в кочегарке у Филиппа Васильевича. Уже поздно, идти в гору неохота. Шурка говорит:

— У нас есть шестьдесят копеек. Заплатим по тридцать копеек и доедем на автобусе до дома.

— Но ведь до дома шесть остановок. Одна остановка пятнадцать копеек. Надо только одному человеку девяносто копеек!

— Ничего! Может кондукторша не заметит!

Подошёл красно-жёлтый автобус. Толстая тётка кондукторша рявкнула:

— Остановка «Санаторий Горняк!».

В автобус хлынули женщины с сумками, корзинами и узлами. Это домой на Будённовку возвращаются повара, официантки и кухрабочие с ближайших санаториев по проспекту Ленина. И сразу автобус наполнился запахами борща, котлет, макарон. Все эти продукты успешно крадутся местным населением со столов курортников. Проехали две остановки, и кондукторша орёт на нас:

— Ребята! Вы заплатили за две остановки! Вылезайте!

Мы молчим. Она продолжает негодовать:

— Вылезайте, я говорю! Ещё и с мешками!

Я съёжился, а Шурка вдруг взорвался:

— Ну, нет у нас денег!

Какой-то пьяный мужичок поддержал нас:

— Да довези их тётка! Хочешь, я спою тебе за них песню! Кондукторша кричит, смеясь:

— А деньги-то у тебя есть самого? Если есть, заплати за детей! Мужик вытащил пачку денег и сунул её под нос кондукторше:

— Чего лыбишься? На! Возьми, хоть все!

И заорал на весь автобус:

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня!»

Все рассмеялись и автобус тронулся. На остановке «школа №7» пьяный мужик начал выходить, качаясь, заорал ещё громче песню:

«А под окном кудрявую рябину, Отец рубил по пьянке на дрова…»

Кондукторша кричит на него:

— Да выходи же скорее! А то отправлю автобус!

Мужик обернулся, запел ещё веселее и, качнувшись, вышел наружу.

Дверь ещё не захлопнулась, а автобус тронулся. Раздался крик, автобус тряхнуло, как на кочке. Люди закричали:

— Мужика раздавили!

Все выскочили из автобуса. Голова мужика попала под заднее колесо и лопнула, как арбуз. Страшное зрелище!

Осенью 55-го года всем десятым классом проходили первый призыв в военкомат. Было отвратительно холодное моросящее утро и муторно на душе. Я испуганно, как бычок перед бойней, жался, съёжившись, у забора военкомата, ожидая вызова. Настроение у меня было «ниже нуля». Ребята все стояли дружно кучкой, рассказывали анекдоты, реготали, а я,

сбычившись, стоял тоскливо один. Мне было всё противно — эта хмурая погода, весёлые одноклассники, мой маленький рост, а, главное, предстоящее насилие над моей личностью. Думаю:

— «Меня призывают в армию? Я не готов ещё к ней! Я ещё ребёнок, полностью не отошёл от унижений, голода и лишений. Когда мы целое десятилетие выживали, государство не знало нас и не протянуло руку помощи. А тут, чуть подросли, сразу вспомнило и призывает его защищать! Кого защищать? Государство убило моего невиновного отца и беспричинно

унижало нас целое десятилетие. Это государство не моё! Оно не для меня, а для кого-то другого! Я чужой здесь!»

Мишка Скворенко отвлёк меня от этих взрослых мыслей и позвал:

— Цока! Иди сюда! Ты чего такой кислый? Иди к нам.

Я не прореагировал. Он, не поняв моего состояния, отошёл, ухмыльнувшись. Я продолжал размышлять:

— «Вот сейчас нас разденут догола и будут заглядывать в задницу. Я что? Овца глупая? Это насилие над человеческой личностью! Кто имеет право делать то, что мне не нравится? Как это противно! А ведь все эти весёлые одноклассники на самом деле притворяются. Они тоже боятся армии, предстоящей муштровщины, насилия. Там не будут считаться с нашим настроением, а будут „ломать через колено“. Об этом теперь всё время всё больше и больше разговоров среди нас.»

Тут, как назло, к нам подошёл какой-то старичок и внимательно всех стал рассматривать. Он был уже с утра навеселе. Остановил свой взор на мне и под взрыв смеха сказал:

— Ой-я-ёй! И тебя, малыш, забирают в армию? Как же ты винтовку донесёшь, малютка такой? Не навоевались, сволочи, если берут в армию даже детей!

От негодования я весь побагровел, но сдержался. Надо было бы ответить этому старичку-шутнику, но ведь он был прав?

Уверенность в своих силах и нерешительность боролись во мне. Уже заканчивая девятый класс, пока не мог преодолеть деревенскую стеснительность, отводя глаза при встрече с соседским девчонками сёстрами Фроловыми — Валькой и Надькой. Но в школе всё более привыкал, смелел и уже не раз хватал за косы девчонок в классе.

В школе у меня не заладились отношения с химичкой Варварой Фёдоровной. Невзлюбив её, я возненавидел и химию, по которой у меня теперь были двойки и тройки. Варвара — худая, чернявая, с едким скрипучим голосом, напоминала мне Елизавету Микрюкову с оттопыренным задом. С Варварой у меня началась настоящая война. Она уже не раз выставляла меня из класса, вызывала мать в школу. Но моё упорство и упрямство в борьбе с ней, как ни странно, укрепляло мои позиции в классе. Теперь уже и городские ребята начали замечать меня. Два эпизода.

Однажды на перемене, когда ко мне пристал и грубо толкнул на виду у всех один здоровенный парень — армянин, я с такой решительностью и смелостью петухом наскочил на него, выставив левое плечо и сжав кулаки, что он, молча, позорно отступил.

Как-то Варвара что-то записывала мелом на доске, обернулась. Кто-то шумел и она, не разобравшись, в очередной раз необоснованно выгнала меня из класса:

— Кто разговаривает? Опять Углов? Вон из класса!

Я в этот раз не был виноват, но не выдавать же мне Варваре виновника? Молча вышел. Чем отомстить? Мелькнула дерзкая мысль. Я забежал в туалет, где обычно втихомолку курили старшеклассники, намочил руки и выскочил во двор школы. Начал карабкаться по водосточной трубе на второй этаж, рискуя слететь. Но, ничего, труба выдержала! И вот уже от угла по выступу хватаюсь за отлив окна и открытую створку. Выглядываю, Варвара отвернулась к доске и пишет формулы. Я подтягиваюсь на руках, меня увидели, зашушукались, захихикали. Все очень довольны. Что будет? Тихо залез, спрыгнул, сел за парту с Мишкой Скворенко. И тут Варвара обернулась, заметила меня, на мгновение окаменела, а затем вспыхнула, всё поняв! Крикнула:

— Идиот!

— и выбежала из класса! Всё! Моя победа! Урок сорван, химичка сбежала! Авторитет мой после этого случая, как и рассчитывал, вырос! У меня и в школе появились друзья. Первый среди них Мишка Скворенко. Высокого роста, сероглазый, с волнистыми волосами, это был хороший парень. У него был свой велосипед, и он теперь часто давал мне покататься. Мы всё больше сходились с ним и становились настоящими друзьями, нигде не расставались. Правда, мне казалось, что он был чуть высокомерен и снисходителен ко мне. Мишка был явный лидер, а я преданно смотрел ему в глаза.

И ещё запомнил два события весны 1955 года. Мы уже закончили девятый класс. В субботу была посадка деревьев вдоль улицы Почтовой (сейчас Гайдара), примыкающей к седьмой школе. Проезжая теперь частенько на машине за родниковой водой в горы по этой улице, с грустью смотрю на огромные клёны, ясени, липы, которые сажал наш класс и вспоминаю тот денёк.

Было очень тихо, тепло, солнце. Мы со смехом, весельем, копали ямки и прикапывали, поливали саженцы. Заигрывали с девчонками, гонялись друг за другом, обливались водой. Самая красивая девчонка в нашем классе Валька Городова. Все были неравнодушны к ней! У колонки в самом конце улицы Почтовой, на пересечении с улицей Кисловодской, я с Червяковым, Павловым, Коротенко и Кулько поймали её и облили с ног до головы тёплой водой. Она вырывалась, визжала, хохотала, но мы ещё больше обливали её водой! Облегавшее платье чётко выделяло стройное девичье тело, бёдра, груди. Курносенькая, синеглазая, со светлыми мокрыми кудряшками волос, она была великолепна! Весь класс любовался ею, а она гонялась за нами и поочерёдно обливала тоже всех водой. Такой и запомнилась мне эта редкой красоты и телосложения девушка!

А через год, едва окончив десятый класс, Валька Городова…. умерла! Она от кого-то забеременела и неудачно сделала аборт на дому. Эта грустная весть поразила нас всех.

В воскресенье весь наш класс пошёл в поход. Мы прошли вдоль речки Белой по ущелью до самых гор. Я впервые был в окрестностях города так далеко, и мне очень всё там понравилось. Сейчас-то там нечего смотреть! Вдоль речки располагается карачаевский посёлок Белореченский, выше — дачи, а в самом верху дорога на Олимпийскую базу. Весь лес вдоль речки вырублен, всё загажено. Мусорные свалки, оползень испортил весь рельеф местности, нелепые строения, скот, грязь. А тогда была красота неописуемая!

Мы встретили несколько небольших, но диких водопадов, над нами нависали скалы, журчала чистейшая вода, которую мы пили ладошками. Сплошные заросли орешника, в которых было много гнёзд сорокопутов. Интересная эта птица! Она чуть больше скворца, но сильная и хищная. На шипах колючего кустарника мы видели наколотых сорокопутами высохших мышей, маленьких птичек и даже горлиц. В настоящее время в окрестностях Кисловодска не встретишь сорокопутов — всё и вся оттеснил и испортил человек.

Все шутили, смеялись, задирали друг друга. Ребята во главе с Юркой Ильиным лазили по кручам и пугали оттуда девчат, сталкивая камни. Мои одноклассницы — рослые, красивые городские девчата тоже «не лезли в карман за словом», не робели перед ребятами, как наши Вдовинские девчонки а, наоборот, задирали их. Кроме Вальки Городовой, выделялись красотой Вера Мозговая, Семенихина Женя и Нина Кузнецова. Симпатичны были также толстушка Галя Бондаренко, Света Пиданова и Галя Жерлицына. Я впервые в этом походе почувствовал себя ровнёй со всеми, хотя многие ещё держали себя со мной надменно и высокомерно.

Готовясь к поступлению в Ессентукский аэроклуб, перечитал в школьной библиотеке все книги о лётчиках. Заново, после Вдовино, проштудировал «Повесть о настоящем человеке». Вот это человек! Как хочется быть похожим на него!

Глава 48. Тоска по шегарке

В Кисловодске уже отцвели алыча и абрикосы. Наступает лето 1955 года. Закончен девятый класс, впервые с тройками. Отца нет в живых, дом наш так и не отдают. Жить на квартире в подвале осточертело. Что делать дальше? От злости и отчаяния выговариваю матери:

— Почему нам не отдают наш дом? Мы же реабилитированы, не виноваты ни в чём? Как ты хлопочешь? Кому писала? Где же справедливость? Давай, сам напишу Ворошилову!

Мать слабо оправдывается, плачет:

— Ты что, не видишь, как я измучилась, таскаясь по судам? Везде проклятые бюрократы! Дом наш по закону должны нам вернуть — так говорит мне знакомый юрист. Здесь в городе просто не исполняют законы! Напиши, напиши Ворошилову — ты умеешь! Может, от ребёнка дойдёт прошение!

Наконец, приходит письмо от Кости Чадаева. Описывает все новости. Много уезжает оттуда людей, но они пока не хотят. Возможно, переедут только в Новосибирск. Нина Суворова ещё там, но, якобы, хочет уехать куда-то к сестре. Она мне почему-то не ответила на письмо, и я обиделся. А может не дошло письмо? Думаю:

— «Нина скоро уедет оттуда? Я так и не узнаю куда? Надо ехать к ней, объясниться. А вдруг не застану уже её там? Тогда поживу у Афанасия или Кости, пока не отдали наш дом, а там видно будет! Найду её! Приедет ко мне на Шегарку и, возможно, останусь с ней там на всю жизнь!»

Эта мысль полностью овладевает мной. Начинаю думать, философствовать — за полчаса сочиняю сумбурное стихотворение:

Любимая

Я приехал на Шегарку к тебе. Ты ж уехала молча к сестре. Мимолётом махнула рукой. Улыбнулася: жди — я вернуся весной! Я тоскую, хожу по тайге. Думы, мысли — все, все о тебе!

Ни письма, ни звонка нету мне. Не зовёшь и не просишь к себе. Вслед старухи ворчат: ты ж мужчина, нельзя так страдать!

Я ж молчу, но ночами не сплю. Без тебя, дорогая, и жить не хочу!

Вот и лето прошло. Плачет осень в окно. А тебя я всё жду, на дорогу гляжу. Как люблю я тебя! Как хочу я тебя! Ты нарочно уехала, бессердечная, от меня. Где же, где же ты есть? Где же ты там живёшь?

Ты, наверное, милая, разлюбила меня. На Шегарке зима очень долгая. Ох, суровая, ох, и лютая! Чует сердце моё — не дождусь я тебя!

Вьюга воет в окне. Сердце плачет в тоске. Жду тебя, дорогая. Без тебя не могу!

Я дождусь ли тебя? Я увижу ль тебя? Моё сердце зовёт. О тебе оно помнит и ждёт!

Скоро, скоро весна! Прилетят к нам скворцы! Я молюсь: лишь вернись на Шегарку, любимая! Ты приедешь ко мне. Мы обнимемся вновь!

И навечно теперь будет наша любовь!

Все мои мысли о нашей деревне. Как там летом хорошо! Расцвела черёмуха, в лесу полно кислицы. На полянах медунки, на кочках жарки и огоньки, а в болотах сейчас там многоголосый хор лягушек. К берегам Шегарки, видно, уже вылезли щуки и стоят в разводьях щучьей травы, греются. Прилетели скворцы, ласточки, чибисы. Под сырыми кочками зайцы вывели уже своё потомство, и смешные зайчата прыгают рядом с бурундуками. По вечерам за околицей беспрерывно кричат перепёлки и бекасы. И десятки раз в сладостном сне вспоминаю, вспоминаю…

…1945-й год. В лохмотьях бредём с матерью в Алексеевку на заработки. Колючий снег забивается за края бурок, когда я проваливаюсь, оступаясь с дороги. Приходиться часто наклоняться, выковыривая его пальцами. Мать, хромая на одну ногу, чуть уходит вперёд. Разгибаюсь, опасливо оглядываясь вправо на чёрный угрюмый лес. Там, должно быть, нас высматривают такие же голодные, как и мы, серые волки. Слева, вдоль занесённой до верха берегов Шегарки, натужно гудят провода. От этого неумолчного, густого, тревожного звука проводов в морозном воздухе на сердце неспокойно и боязливо. Провода подгоняют: — «Скорей уходи отсюда! Скорей в тепло, к людям! Заморозит, занесёт снежная метель, пропадёшь!»

Бегом догоняю мать. Вот, наконец, в предрассветной мгле показались первые низенькие избы, до застрех занесённые снегом. Мать стучится в морозное, в узорах, окошко. Здесь живёт одинокая больная старушка. Она ждёт мать, так как ранее они договорились об этом. Даниловна, кряхтя, долго открывает запор, зажигает коптилку:

— Нюся! Затапливайте! А я полезу на печь, что-то расхворалась! А тут проклятые клопы замучили — всю ночь падали с потолка на лицо! Обезумели совсем, кусают, как собаки!

Мать растапливает печь, отогреваемся сами. Я бегаю в сенцы за дровами, за снегом. В тазиках мать оттаивает его и начинает уборку в доме — стирку белья, мытьё полов. Я достаю из подпола картошку и начинаю её чистить. Смотрю на весёлые блики огня в печке; в избе теплеет. На маленьких окошечках появляются в центре стёкол круглые разводья — они оттаивают. В избе понизу стелется пар. Мать переговаривается с Даниловной — они рассказывают друг другу новости. От общения поднимается настроение, всем становится хорошо и радостно. Садимся завтракать. По столу среди деревянных чашек и ложек носятся тараканы. Их здесь тьма! Едим картошку с простоквашей. Черпая деревянной ложкой простоквашу, успеваю ею же ловко прихлопнуть очередного, выскочившего из щели усача. Мать морщится, бранится, стегает меня по затылку. Но мне очень нравится охота на тараканов. Мы уже доедаем горячую картошку, а я всё никак не могу прихлопнуть огромного, с одним усом, но страшно ловкого таракана. Он уже трижды уходил от меня безнаказанно! Наконец, ловкач появился вновь, и я изо всей силы в азарте треснул его ложкой! Она развалилась пополам к великой горести бабки:

— Эх! Коля, Коля! Какая ложка была! Ей ели не только мои родители, но и дедушка с бабушкой! Вот ты баловный!

Мать трескает меня изо всех сил по затылку — я прячусь под лавку. Через некоторое время Даниловна отходит; они опять разговорились с матерью. Та продолжает убирать, закончив стирку. Затем гладит паровым утюгом бельё. Я играюсь с котёнком. Бабушка просит меня:

— Ну, давай, Колюшок, спой мне свои песни!

Тонким дрожащим голосом жалобно, стараясь растрогать бабку, вывожу своего любимого «Арестанта». Даниловна и впрямь утирает слёзы, жалея умирающего арестанта. Она подходит ко мне, обнимает, прижимая голову к старой кофте. Бабушка одинока и, видать, вспоминает своего мужа, детей или внуков.

К ночи возвращаемся в Носково к голодному Шурке. В котомке несём немного картошки, брюквы и овса. На два-три дня теперь есть чем прокормиться. А там видно будет.

…Детдом. Пришли с Шуркой к матери в прачечную. Тяжёлый смрадный запах. Волны горячего пара, лоснящиеся бруски чёрного мыла, щёлок, синька. На потолке сажа и копоть. Мать, обняв нас, ревёт, раскачивается, причитает:

— За что мы так страдаем? Господи! Когда это кончится? Неужели мне всю жизнь, до конца своих дней так батрачить? Я уже не могу!

Мы тоже плачем, жалея её пальцы, до крови растерзанные стиркой на гребенчатой доске.

Вдруг низенькая дверь открывается. Согнувшись, входит директор детдома Иван Григорьевич Ядовинов. Всматривается белесым, с бельмом глазом, в тусклый свет коптилки и энергично спрашивает:

— Что такое? Ну что же вы, Углова, расплакались? Почему плачете, говорите правду!

Мать жалуется на тяжёлую работу:

— Иван Григорьевич! Я одна обстирываю двести человек! Дайте хоть одну помощницу! У меня в детдоме самый маленький оклад — 20 рублей в месяц. Мне негде спать. Я постоянно голодная.

Иван Григорьевич, потрепав нас по вихрам, весело басит:

— Всё поправимо, Углова! Правда, оклад вам не могу добавить, но помощницу дадим! Летом пристройку к прачечной сделаем — будет, где спать. Я послезавтра буду в Пихтовке, вызывают. Постараюсь для вас добиться пайка. Будете питаться вместе с ребятнёй в столовой!

Мать, плача, благодарит его. На душе у нас посветлело. Иван Григорьевич уходит, оставив у нас всех надежду на лучшее будущее.

А через два дня новым директором детдома стал суровый и безжалостный Микрюков.

…Вот зимним вечером играем в детдомовском зале в перетягивание каната. Валенки скользят по деревянному полу, не во что упереться. Наша команда проигрывает и ползёт за меловую черту. Крик, шум, гвалт! Обидно, неужели поражение? Я на самом краю, как мышка за репку. Уже ничто не может удержать команду наших противников, возглавляемую могучей Ольгой Гуселетовой! Она побеждает. Я крайний, уже у черты! И вдруг, не выдержав, бросается к нам на помощь моя любимая учительница Ольга Федосеевна и, крепко ухватив меня, вытягивает под одобрение и хохот всю цепочку назад! Противная команда протестует, кричит, но поздно! Мы победили!

…1949 год. Школьная библиотека. Мы вместе с интернатскими ребятами. Приглядываемся друг к другу. Заведующий библиотекой Василий Павлович Татаринцев, о котором я уже упоминал, советует нам по очереди, кому прочитать какую книгу. Мы все за глаза зовём его коротко — Васпат! Любим и уважаем его! С вечно нахмуренными бровями, но очень добрый! В полинявшей гимнастёрке с орденами, медалями, звякающими каждый раз, когда он наклоняется к полкам с книгами, он негромко толкует мне:

— Ты что, Углов, книги глотаешь что ли? Ведь позавчера брал её. Неужели прочёл? А ну, расскажи содержание.

Я мнусь, краснею, с беспокойством оглядываюсь на всех, молчу, а затем растерянно шепчу:

— Да я, Василий Павлович, ещё вчера её прочитал, да боялся принести, не поверите, думал. Всю ночь читал «Зимовье на Студёной» — очень интересная книга! Про охоту, тайгу, про зверей.

Я начинаю подробно рассказывать про охотничью собаку Музгарко, оживляясь, но Васпат добродушно перебивает:

— Молодец! Вижу, что читал. Ты прямо с Жигульским соревнуешься, кто больше прочтёт. Обменяйтесь книгами, а я перепишу на карточки.

Я сую Вовке Мамина-Сибиряка (ну и мудрёная фамилия у этого писателя!), а он даёт мне сразу две книги: «Два капитана» и «В окопах Сталинграда». Васпат впервые записывает мне две книги, а Вовке даёт ещё к моей и «Дерсу Узала». Лупоглазый Шабанов просит тоже две книги, но Васпат непреклонен:

— Ты вот не возвращал целый месяц «Разгром» Фадеева. Небось, и её толком не прочёл?

— Василий Павлович! У меня уважительная причина. Брат сломал ногу, и я ухаживал за ним. Полез он зарить сорочье гнездо и упал. Теперь хромой будет всю жизнь!

— Нехорошо это! Бог наказал! Нельзя разорять гнёзда птиц!

…Вспоминается ранняя дружная весна. Половодье. Первые цветы жарки. Марево жарков, сполохи жарков! Красота необыкновенная! Всё красно от них в лесу и на полянах. Девчонки плетут венки, мы рвём их охапками, играем, кидаемся, а их не убывает. Яркое солнце лупит нещадно, лягушки надрываются в болотах, тепло, всё зазеленело. Как хорошо после долгой зимы в лесу! Где это всё теперь? Эх, как жаль, жизнь не повторяется! Всё прошло и не вернётся…

Тоска по Шегарке, друзьям и деревне не давала мне сердечного покоя. Опостылевшие горы, надвинувшиеся на нашу улицу, вызывали глухое раздражение и ярость. Безмерная тоска по мокрым кочкам и болотам, рыхлому белому туману (здесь его никогда не было) и душистым стогам сена, мучила меня ежедневно. Вспоминалось всё то, чего здесь не было. Берёзовый сок, который мы пили взахлёб ранней весной, ушастые мокрые зайчата, разбегающиеся в разные стороны, хмель, чибисы, конопля, дергачи в лугах, снегири, чебаки и лилии, лён и скворцы — всё то, что окружало меня десять лет из моих семнадцати.

А вскоре произошло радостное событие: нам отдали дом! Больше года мать писала, доказывала в судах городских и краевых — ничего не помогало! И вдруг неожиданно пришло это спасительное известие! Может быть, помогло моё детское, наивное, кричащее письмо с надписью на конверте «народному комиссару Климу Ворошилову»!

Судебные исполнители, два дюжих мужика, к нашей неописуемой радости выкинули дряхлые комоды и сундуки каких-то неприветливых людей. Как говорили потом соседи, эта была пьющая и нигде не работающая семейная пара. Справедливость, наконец, восторжествовала! Мы вошли в свой дом, из которого нас грубо выкинули 11 лет назад подлые НКВД-шники! Я ликовал:

— Мама! Неужели это правда? Неужели это наш дом? Наконец-то мы заживём, как люди! Неужели это всё наше: одна, вторая комната, веранда, кладовка, погреб, сад?

Мы с Шуркой радостно кричали, бегали, заглядывали во все уголки долгожданной хаты.

— А какой красивый пол! Крашеный, в яркий красный цвет! Как легко будет теперь его мыть! Не то, что во Вдовино, скоблили ножами. Вот здорово!

В маленьком саду на двух сотках было несколько грядок, великолепная яблоня «Виноградка», алыча, абрикоса, вишня, слива и смородина. В конце сада был туалет, во дворе курятник. Всё это теперь наше! Кончились наши мытарства на квартирах! Мать от радости беспрерывно плакала, а Филипп Васильевич, тоже от радости… пил! От соседей не было отбоя. Со всей короткой улицы Овражной и с Будённовки, где была улица Революции, шли и шли люди! Женщины тоже плакали с матерью, мужчины поздравляли нас.

Я удивлялся и думал:

— «Как много всё-таки хороших людей на свете! А сколько друзей и знакомых у матери! Просто сочувствующих, доброжелательных! Спасибо вам, люди!»

И все люди с подарками! Кто тащит старый стол, стулья, тумбочки. Кто-то дал две кровати, одежду, обувь, простыни, коврики, горы посуды. Вскоре всего было полно! Только не зашла в гости к нам со второго этажа нашего дома бабка Шубиха! Она почему-то невзлюбила нас ещё в войну, когда мать сменяла наш родовой дом на улице Революции на эту хату, на улице Овражной 7, чтобы быть поближе к госпиталю, где она работала. Шубиха постоянно подглядывала сверху за нами, сипела, плевалась. Преотвратительная всё же личность! Что мы ей сделали плохого? Много, много ещё в России завистливых людей!

С переездом в свой дом нам сразу полегчало, проклятая нужда чуть отступила. Со временем купили курей, два поросёнка, стали появляться кое-какие свои вещи.

Филипп Васильевич перешёл работать на стройку плотником. В центре города строилась огромная центральная больница.

Символично! Через пятьдесят пять лет больница придёт в такое дряхлое состояние, что её придётся сносить. Это сделает строительная организация, возглавляемая моим младшим сыном Игорем, и возведёт самый красивый — с колоннами, жилой дом Кисловодска!

Мать управлялась по дому и воспитывала годовалого горластого Серёжку. Шурка той же осенью ушёл в армию. Служил он в авиации, в городе Молодечно (Белоруссия). Прислал этой же зимой фотографию. Стоит в шапке-ушанке, ватнике и пимах, а руками в зимних рукавицах сжимает настоящий автомат! Кругом снежный лес. Вокруг рамки фотографии летят самолёты, внизу дула артиллерии и танков, а сбоку написано вязью:

— И в дальнем краю солдат не дрогнет в бою. Смело и храбро защищая Родину свою!

Да, Шурка уже настоящий солдат! Я горжусь им! Молодчина!

Вскорости, как нам возвратили дом, приехали в Кисловодск на постоянное место жительства наши бабушки Оля и Фрося. Они и до этого много раз приезжали, гостили с нами на квартире по нескольку дней, а потом уезжали опять в Кабарду. Теперь они приехали взволнованные, радостные, счастливые. Разговоров, расспросов, воспоминаний — не счесть! Мать с бабушками рассказывали друг другу о пережитом, о голоде, страхе, лишениях. Они прожили у нас с год, а затем устроились на Минутке (это в двух километрах от нас) в школу на работу уборщицами — сторожами. Там им дали комнату. В ней они проживали до 1967 года, когда скончалась одна из бабушек — Ефросинья Тарасовна. После этого бабушка Оля перешла к нам и жила с нами до своей кончины в 1971 году.

Этим летом к нам приехал дядя Вася. Он после смерти жены покинул Сахалин и теперь жил в Куйбышеве по ул. Бебеля 8. Значительно постаревший, больной, он с трудом передвигался и волочил ногу. Смерть жены и брата сильно подействовали на него. Где-то к нему подвизалась молодая особа с дочкой Ольгой моих лет. Дяде Васе необходима была женщина для ухода за ним. Но она, как показала их дальнейшая жизнь, лишь транжирила его сбережения и не особенно-то беспокоилась о нём. С Василием Ивановичем в этот приезд мы ещё больше подружились — я не расставался с ним! Как будто чувствовал, что это наша последняя встреча! Два эпизода.

Идём с дядей Васей и Ольгой из города под железнодорожным мостом на Кирова. Заходим в нарзанный бювет, пьём нарзан, отдыхаем на скамьях. Он всё время рассказывает о нашем отце, вспоминает его, горюет. Обговариваем с ним и нашу дальнейшую жизнь, вспоминаем Сибирь, делимся планами. Спрашивает меня:

— Коля! Всё-таки решил, кем будешь?

— Лётчиком, только лётчиком хочу быть! Мне так нравится эта профессия!

— Да? Всё-таки лётчиком? Хорошая мечта, но… Уверен, будут препятствия и подвохи на твоём пути. Наше государство, как бы это тебе сказать… недоверчивое и мстительное по отношению к людям. Всё может быть. Но ты не отчаивайся. Если не получится, стань хорошим строителем, каким был твой отец! Вчера смотрели мы с тобой в парке его здание — третий корпус санатория Орджоникидзе. Он был там десятником, т. е. главным строителем. Какая мощь! Какая архитектура! Сотни лет будет стоять это здание в камне! Вечная память твоему отцу в этом здании!

Заходим в магазин на углу улицы Желябова. Дядя Вася даёт мне деньги и говорит:

— Я постою на улице. А ты купи себе, Коля, что хочешь. Икры, сыру, конфет, печенья. Это для меня сказочные яства — я отнекиваюсь. Но Василий Иванович легонько и дружелюбно подталкивает:

— Иди, иди! Не стесняйся!

На прилавках магазина в большом количестве чёрная и красная икра, шоколад, ноздреватый сыр. Эти продукты никто не покупает по причине их дороговизны. И вдруг я?

Растерялся, мнусь и не могу заказать толстой и хмурой продавщице такие дорогие продукты. А вдруг подумает, что я где-то украл деньги? Она уже кричит на меня:

— Чего молчишь? Что тебе надо?

Выручает Ольга. Она смело заказала всё, что ей понравилось. С Олей мы сошлись быстро. Это была контактная, симпатичная, белокурая девчонка.

Вечерами дядя Вася разрисовывал нам с Олей фотографии и картины. А больше рисует нам всякие этюды и портреты — это у него здорово получалось!

В последний день перед отъездом дяди Васи устроили ужин с вином. Нам с Олей дали тоже по стакану лёгкого вина — мы опьянели. Отпросились гулять в парк.

Идём, взявшись с Олей за руки, чуть захмелевшие, гордые. Я в белой рубахе, рукава засучены, беспричинно много говорю и смеюсь, горжусь, что рядом со мной девушка. Кажусь себе теперь очень значительным и важным. Лёгкий тёплый вечер, звёздное небо, запах цветов в парке — всё было значимо и запоминаемо. Мы радовались друг другу: оба были в восторге и смеялись от счастья.

Отношение Жени (матери Оли) к дяде Васе становились всё хуже и хуже по мере убывания его денежных сбережений. Дядя Вася очень грустил по первой жене. Вздыхал, вспоминая нелёгкую судьбу Володи, а его самого подстерегала неотвратимая судьба. Здоровье его с каждым днём

ухудшалось. В значительной степени этому способствовала его новая молодая жена, которая, растранжирив его деньги, начала от него гулять, сначала втихую, затем открыто.

Глава 49. Хулиганский год

По весне в Свиной балке, по соседству с Беляевыми, многие окрестные жители заготавливали саман для строительства. Снимают плодородный чёрный слой земли до глины, затем вскапывают глину, добавляя солому и воду, всё тщательно перемешивают — «тесто» готово! Обычно участвует в замесе вся семья. Ходят бабы босиком, подоткнув подолы, друг за другом по кругу, ходят мужики и дети. Все мешают ногами глину с соломой. Это трудный и тяжёлый процесс! Затем в деревянные ящики размером в 4—6 кирпичей с размаху, чтобы было плотнее, наляпывают тесто, предварительно смочив дно водой, уплотняют, соскребают вровень с бортами и отвозят верёвками сырой кирпич в сторону на просушку. Переворачивают, вытряхивают и складывают пирамидкой (с отверстиями между кирпичами), чтобы саман сох быстрее. Труд тяжёлый, но зато саман обходится очень дёшево, и дома из него стоят по сотне лет.

Так вот, однажды Беляи мне говорят:

— Колька! Пойдём в Свиную балку, мы тебе покажем такое! Понравится, сам попробуешь!

Пошли по горе, где когда-то стояли в войну две зенитки. Почему-то залегли за небольшими кустиками. Выглядывают. Говорят:

— Подождём, уже собираются. Уходят. Не высовывайся!

Я ничего не понимаю, но жду. Внизу, под горой по пыльной дороге проходит несколько человек. Беляевы выждали немного и вдруг сорвались с гигиканьем вниз! Разбежались с горы и прыгнули прямо на пирамидку из сырого самана! Я оторопел! Они вновь и вновь разбегаются и прыгают с хохотом на саман, разрушая пирамиды. Орут:

— Присоединяйся! Знаешь, как здорово! Не бойся, никого нет! Никто не узнает!

Я испугался не на шутку! Это же подлость! Как не жалко труд людей! Кричу им, отзываю! Всё бесполезно! Разметали, расшвыряли, размесили, уничтожили весь саман! Выпачкались в глине до невозможности. Одни шальные глаза блестят! Хохочут до одури!

Кто-то показался на дороге. Я давно наверху в кустах, а Беляи кинулись смываться. Бегут по кустам на речку Белую, отмываться и очищаться. От дури сколько сгубили труда людского! Я больше никогда не ходил с ними туда, сколько они не просили! Удивляет! Ни разу не попались они, а то бы не сносить им головы!

Начав дружить с Беляевыми, я постепенно смелел, обвыкался в новой обстановке, всё более и более укреплял свои позиции и достоинство. Своей дерзостью и наглостью братья Беляевы вселяли и в меня всё больше и больше уверенности! Мысль о том, что теперь не один и у меня есть грозные друзья, которые всегда придут на помощь, вселяла в меня спокойствие. Нет, я никогда не участвовал полностью в их подлых поступках, не был так нагл и смел, но начинал и сам по-настоящему хулиганить!

С химичкой Варварой Фёдоровной опять начались стычки. Мы с Мишкой Скворенко дружно боролись с ней и принципиально не учили химию. Как-то я рассказал об этом друзьям Беляевым. Оказывается, они из-за неё бросили школу. Созрел план мести. У Варвары был великолепный сад, в котором дозревали зимние груши. Поздним октябрьским вечером втроём перелезли через невысокий каменный забор. Тишина. Темно. Жутковато, так как ни один листочек на высоченных грушах не шелохнётся. С хрустом обламываем переспелые ножки крупных тяжёлых плодов, без труда нащупываемых в темноте. Груш великое множество. Они тяжёлыми гроздьями согнули ветки. Быстро набрали в мешки груш столько, что стало тяжело висеть с ними на сучьях. Я спускаюсь, отношу свой мешок, а затем и их мешки перекидываю за забор. Федька и Володька всё время шумят, гогочут, я их еле сдерживаю. Весь дрожу от страха и нетерпения, а им хоть бы что! Я впервые здесь ворую в чужом саду. Зову их, они совсем обнаглели! Благоразумно оттаскиваю все мешки через дорогу и отношу их далеко в лопухи к оврагу. А затем перепрыгиваю опять в сад, зову братьев. А в саду шум стоит неимоверный!

Володька и Федька свесили сверху голые задницы и оправляются, весело регочут друг над другом! Вдруг один из них с шумом и треском летит вниз — сучок обломался! Рёв, хохот! На веранде мгновенно вспыхивает свет и почти одновременно выбегает на крыльцо в одних трусах мужик и из двух стволов громыхает в нашу сторону выстрел! Ужасный в ночи шум от выстрела! Дробь прошелестела рядом. Второй Беляй с криком и ойканьем кулём свалился сверху, ломая сучки и мелькая голой задницей. Изо всех сил бегу к забору, теряя чёрную фуражку, а впереди и сбоку, подбирая штаны, несутся прыжками перепуганные курносые («курнали», так их звали).

Только через полчаса угомонились все окрестные собаки и мы, пересвистываясь, собрались втроём у оврага, хохоча и матюкаясь. В мягком месте задницы у Федьки застряли две крупинки соли и он целый день просидел в тазу с водой — отмокал. Дня через два Володька говорит мне: — Колька! В воскресенье пойдём на базар продавать груши. А потом устроим кутёж, купим «Хересу». Надо отметить твоё первое крещение в чужом саду!

В воскресенье вылезаем из автобуса №2 (он был, кстати, единственный в то время на весь город) с четырьмя вёдрами груш на рынке. А Варвара, видно всё рассчитала! Смотрим, она стоит на остановке и ждёт нас. Резко подходит к нам:

— Что? Груши чужие привезли продавать, субчики?

Я потерял дар речи, а Федька с Володькой, не растерявшись, схватили вёдра и исчезли с ними в толпе.

— На, Углов! Возьми свою фуражку! — как ни в чём не бывало, примирительно сказала Варвара и надела на мою понурую голову чёрную засаленную старую кепку. Она, видно, запомнила меня в ней и обо всём догадалась.

У Беляевых был баян, на котором они играли довольно хорошо, так как закончили курсы баянистов. Но мать и отчим, очень образованный и грамотный мужчина (не в пример Филиппу Васильевичу), теперь не одобряли их увлечение баяном. Почему? Их стали активно приглашать на вечеринки, свадьбы, дни рождения. Оттуда они приходили навеселе.

— Курнали проклятые! Ведь сопьются, как два старших брата! — ворчал Семён Иванович.

Старшие братья уже сидели в тюрьме и мать с отчимом нещадно работали на производстве, чтобы прокормить этих. Да и дома держали семьдесят кроликов. Часто посылали в тюрьму своим непутёвым посылки. Сколько помню, мать Беляевых идёт с гор, согнувшись, и несёт большую вязку травы для кроликов. И так всю жизнь проносила до смерти, а дети по очереди сидели в тюрьмах! Старший Николай просидел в общей сложности 27 лет, Витька 20 лет. А вскоре подошла очередь моим друзьям Федьки и Володьки! Вовремя я откололся от них! И сидят-то по мелочам! То где-то по-пьянке поскандалят, подерутся. То велосипед уведут, то в парке с кого-то сдёрнут шапку и т. д. А мать всю жизнь мучается, мается с ними. Семён Иванович (полковник в отставке), думаю, из любви и жалости жил с ней. Стыдно было ему за таких её детей!

Я очень полюбил баян. Конечно, это не наша деревенская гармошка! Приду к ним, прошу:

— Гармошка деревенская наша всё равно лучше баяна! Куда баяну до неё! Но всё же, сыграй, Федька, «Камаринскую»!

Только скажи им! Федька и Володька сами любят играть! Сядет на кровать Федька, склонит голову к баяну, растянет меха и пошёл жарить! То плясовую, то танго, то вальс, только носом шмыгает всё время и глазами так, по особенному, косит! Сильно увлекается игрой! И неплохо получается у обоих! Молодцы! Ничего не скажешь, таланты!

С Беляевыми не соскучишься. Всё время тянут меня в какие-то переделки. Как-то приходят, говорят:

— Колька! Сегодня идём на дело! Ты не бойся, будешь на атанде! Вон, напротив вас винзавод. За забором склад пустой тары. Мы днём из рогатки уже разбили лампочку на столбе. Наберём пустых бутылок, сдадим и будем пить «Херес» и «Портвейн»! Сторож там, видно, вечно пьяный и спит внутри цеха. Мы уже всё проверили. Два вечера приходили, стучали по забору, никто не отзывается.

И, правда, напротив Овражной улицы был небольшой винзавод «Самтрест». Там готовили разные вина и коньяк. Подходим поздно вечером. Склад тары не освещён — Беляи постарались! Забор из досок не особенно высокий. Федька с Володькой перепрыгивают, складывают из ящиков в мешки пустые бутылки. Я на улице — на атанде! Всё получилось! Начали повторять. На заводе, видно, не было никакого учёта и там не замечали исчезновения бутылок. Становилось весело. Выпивка, друзья, нас тянуло на подвиги. Поначалу выпивал мало, чтобы не заметила мать.

Беляи опять начали наглеть. Они остались верны себе! Наберут бутылок, перекинут через забор мне и опять туда! Начинают реготать, хохотать, шуметь — валят ряды с пустыми ящиками. Грохот, шум поднимается, пока не выскочат соседи на лай собак или сторож ахнет из ружья, просунув ствол через форточку. Бутылки Беляи таскали к себе, но несколько раз принесли и ко мне. Шубиха спала на веранде и заметила нас с пустыми бутылками. Она сказала об этом матери. Что тут началось! Мать расплакалась:

— Что ты делаешь, Колька! Ты что, в тюрьму хочешь? Чтобы я на дух здесь твоих Беляевых не видела!

Филипп Васильевич вторил:

— Если ещё раз полезете на винзавод за бутылками, сам заявлю в милицию!

Это подействовало! Я понял, что мы с Беляевыми заходим слишком далеко и это добром не кончится. Категорически отказался от набегов на винзавод.

Как-то вечером Беляи приходят ко мне, и Вовка говорит:

— Колька! Сегодня пойдём хохмить! Не бойся, будет очень интересно! Пошли в «Медик»! Будем швырять булики и дразнить сторожа!

На краю курортного парка, рядом с городом, располагалось большое здание клуба медработников. Днём там занимались в десятках кружков и секциях сотни человек, взрослые и дети. Это был в то время один из основных источников культуры в Кисловодске. Впоследствии его снесли. Так и не построили больше подобного прекрасного очага культуры в городе! Так вот, большой старинный клуб стоял прямо под горой. Крыша была жестяная. Наверху, на горе были кусты. Очень удобно прятаться. Приходим поздно вечером, когда все уже прекратили занятия и в клубе остался один сторож. Набираем в карманы много буликов (камней) и давай швырять по крыше клуба. Грохот неимоверный! Мы хохочем. Сторож выскочит, поорёт, поорёт, успокоится и назад заходит. Мы опять кидаем камни на крышу и регочем. Сторож в ярости начинает палить из ружья, а нам хоть бы что! Лежим в кустах за бугром в канавке и хохочем. И так много раз повторяли, и всё сходило с рук! Как и на винзаводе!

Однажды поздним вечером возвращались домой, основательно позлив сторожа. Идём напрямую через парк, веселимся, вспоминаем подробности. Подошли к санаторию Орджоникидзе. Он стоит на горе. Дорога к нему вьётся серпантином. Около котельной стоит большая тачка. С тонну груза могла она вместить! Видно, на ней подвозили со склада к топкам котлов уголь. У Беляев созревает решение:

— Колька! Смотри! Серпантин проходит левее. За котельной только небольшие кустики. Давайте все втроём разгоним тачку вниз под гору. Там только целина и крутой уклон. Тачка может долететь до улицы Декабристов или до винзавода! Вот будет хохма!

Схватили тачку. Сначала тихо, а затем всё быстрее покатили под гору. Как понеслась вниз тачка напрямую по целине, ломая кусты! Всё быстрее и быстрее! Шум, грохот такой, что забрехали собаки на всей Будённовке. А тачка так ахнула внизу, врезавшись и проломив деревянный забор винзавода, что зажглись огни в окнах близлежащих домов! Всех разбудили! А нам весело, ржём, катаемся по земле! Долго потом вспоминали:

— Как здорово получилось!

Беляевы в очередной раз придумали этим летом новое:

— Колька! Идём на озеро купаться! Мы взяли две бутылки «Хереса». Выпьем, покатаемся на лодке, попрыгаем с вышки.

В западной части города находилось довольно большое озеро. Говорили, что его сооружали после войны всем городом. Тысячи людей работали безвозмездно, копая и отвозя грунт вручную! Соорудили трибуны на тысячу мест, проводили соревнования пловцов и гребцов. На лодочной станции было более сотни прекрасных лодок. Разбили парк, дорожки, насыпали песочный пляж, соорудили навесы. Работала столовая и буфет. Тысячи горожан с детьми отдыхали там летом! Бардак современных властей прокатился и здесь! Сейчас озеро заросло лесом, всё разрушено!

Так вот, приходим, купаемся в семейных трусах, так как плавок в то время не было. Беляевы прыгают с десятиметровой вышки! Притом, как попало: и вниз головой, и по-всякому! Ничего не боятся! Несколько раз у них слетали трусы. Они только хохочут, ловят их в воде, пока не утонули, одевают. Я же начинаю с пятиметровой, затем семиметровой вышки. Беляи орут:

— Колька! Не бзди! Прыгни с десятиметровой!

Взбираюсь на самый верх! Ужас! Как можно — вниз головой? Ни за что! Долго и нерешительно стою на верхней площадке. Беляевы внизу регочут:

— Давай! Смелей! Прыгай!

Зажмурив глаза, «столбиком» прыгаю вниз! Нормально! Только чуть пятки отбил.

Со временем прыгнул и вниз головой. Беляевы, накупавшись и напрыгавшись, кричат мне:

— А теперь будет самое главное! Пошли заказывать лодку, покажем тебе высший трюк и шик!

Заплыли втроём подальше от трибун в конец озера. Беляи достают две бутылки «портянки» из сумки. Говорят:

— Пить будем так. Становишься на самый нос лодки, откупориваешь бутылку, падаешь медленно в воду как столб, не шевельнувшись и не складываясь. Пьёшь вино до самого вхождения в воду и в момент погружения надо успеть пальцем заткнуть бутылку, чтобы сохранить вино, а самому не захлебнуться!

Что и говорить, рискованный трюк! Беляевы прыгают просто великолепно! Они не впервой, видно. Второй-третий раз повторяют трюк, а затем раскупоривают вторую бутылку:

— Давай, Колька! Твоя очередь! Не бойся! Давай, давай!