автордың кітабын онлайн тегін оқу Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI в

Книги Александра Степанова

Искусство эпохи Возрождения.

Италия. XIV-XV века

Искусство эпохи Возрождения.

Италия. XVI век

Искусство эпохи Возрождения.

Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия

Оформление обложки Ильи Кучмы

Подбор иллюстраций Екатерины Мишиной

Степанов А.

Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / Александр Степанов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

ISBN 978-5-389-23417-8

16+

Книги петербургского искусствоведа Александра Викторовича Степанова, посвященные искусству эпохи Возрождения, неизменно пользуются любовью читателей. Помещая творчество прославленных мастеров Ренессанса в широкий исторический и культурный контекст, автор находит новые, неожиданные ракурсы для каждого из них, благодаря чему произведения, за которыми за многие века существования закрепился статус хрестоматийных, вдруг обретают шанс быть увиденными и переосмысленными заново.

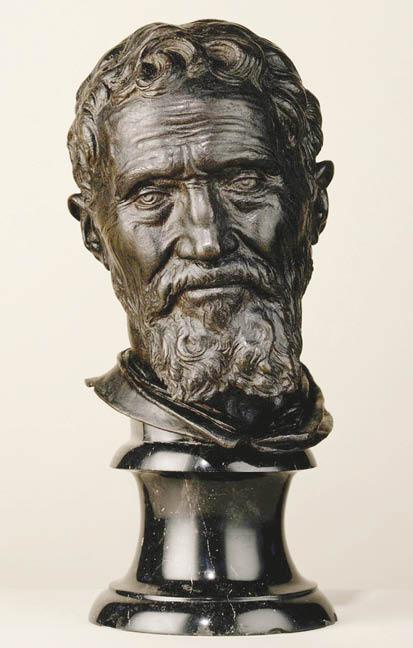

В книге, посвященной искусству Италии XVI века, рассматривается творчество подлинных титанов Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана и других, — а также история его восприятия вплоть до XX столетия.

Книга А. В. Степанова обладает универсальностью в лучшем смысле этого слова: в то время как динамичное, увлекательное повествование будет интересно самому широкому читателю, академическая глубина исследования помещает ее в один ряд с работами крупнейших мировых специалистов в области искусства эпохи Возрождения.

© А. В. Степанов, 2007

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Введение

«Львы» и «лисы»

В XVI столетии Италия остается раздроблена на ряд небольших государств. В начале века между ними время от времени вспыхивают войны, вызванные наступательной политикой пап. Таковы завоевания Чезаре Борджа в Средней Италии, происходящие с благословения Александра VI; война Юлия II во главе Камбрейской лиги против Венеции и присоединение Болоньи, Пармы, Пьяченцы к Папской области; захват Урбино Львом X. Позднее итальянские междоусобицы оказываются не более чем эпизодами грандиозных войн, которые ведут на полуострове Франция и Испания.

Начало Итальянским войнам кладет французский король Карл VIII в 1494 году, а заканчиваются они лишь в 1559 году миром в Като-Камбрези. Между этими датами — несколько крупных вторжений, сражений, временных перемирий. В сравнении с этими невзгодами Треченто и Кватроченто кажутся благополучной эпохой. Конечно, междоусобных войн, неурожаев, эпидемий чумы, мятежей, погромов, пыток, казней, изгнаний, заговоров, убийств, поджогов, грабежей — всего этого и тогда было предостаточно. Но если вспомнить, что Франция пережила за это время Столетнюю войну и Жакерию, Англия — Войну Алой и Белой розы, Чехия — Гуситские войны, а Византия и вовсе перестала существовать, то придется признать, что в XVI веке Италия прямо-таки благоденствовала.

По Като-Камбрезийскому миру Милан, Неаполь, Сицилия и Сардиния оказываются под испанским протекторатом. Папское государство, Флоренция, Феррара, Мантуя, Генуя формально суверенны, но вести независимую от Испании политику они не могут, да и не хотят. Победа Испании впервые придает Италии известное политическое и культурное единство. Неинтегрированными остаются только Венеция и Пьемонт с Савойей.

Рафаэль. Портрет Юлия II. 1512

Трагической кульминацией Итальянских войн был 1527 год, когда Шарль Бурбон, командовавший имперскими войсками в Италии, спровоцировал их на взятие Рима. Они подвергли Вечный город ужасающему разгрому. Винить в катастрофе надо не только Бурбона и его наемников. Не говоря уж о протестантах, в чьих глазах папская столица была блудницей вавилонской, во всей Европе не нашлось бы доброго католика, который не был бы убежден, что римское духовенство погрязло в пороках. Честолюбие, жадность, изнеженная жизнь духовенства особенно отвратительны у тех, чье бытие, по их словам, отдано Богу, — писал Франческо Гвиччардини, признаваясь, что, не люби он папскую власть ради собственного интереса, он любил бы Лютера как самого себя «ради того, чтобы видеть, как скрутят эту шайку злодеев, т. е. как им придется или очиститься от пороков, или остаться без власти» [1].

В жизни пап, которым Рим более всего обязан своим превращением в средоточие Высокого Возрождения, — Юлия II, Льва X, Климента VII — перечисленные грехи проявляются в различных пропорциях. Менее всего можно заподозрить кого-нибудь из них в жадности. Честолюбие — черта Юлия, но не в этом суть его натуры. Изнеженная жизнь — идеал двух других, из рода Медичи, но достичь его удается только Льву. Присмотримся к этим папам, главным заказчикам Браманте, Микеланджело, Рафаэля.

Папу-воителя Юлия II звали Юлием Грозным. Задолго до того, как кардинал Джулиано делла Ровере стал папой, Мелоццо да Форли, изображая церемонию основания Ватиканской библиотеки, поставил его посередине, возвышающимся над всеми, на фоне колонны, внушая современникам провидческую мысль, что среди людей, которыми окружил себя Сикст IV, только этот кардинал сможет быть надежной опорой Церкви. Там ему тридцать три года. Пройдет еще двадцать семь, прежде чем он взойдет на престол Св. Петра благодаря скоропостижной смерти своего давнего врага Александра VI. Редкий случай в истории конклавов: делла Ровере избирают без подкупа.

Характер у Джулиано пылкий, властный, воинственный, неукротимый. Имя Юлия II он принял с двойным умыслом: не только в честь Юлия I, прославившегося строгой жизнью, твердостью в отстаивании первенства Рима и заботой об украшении города новыми церквами, но и в честь Цезаря, которого он избрал образцом в своей деятельности «духовного монарха». Взойдя на престол, он издает буллу, запрещающую симонию. Оружию своих предшественников — яду и кинжалам наемных убийц — «Второй Юлий» (как называет его Ариосто) предпочитает меч. Не книгу, но меч вкладывает Микеланджело в руку бронзовой статуи папы.

Юлий II смел и тверд, но замыслы его непомерны. Он держится, по мнению Гвиччардини, скорее своим авторитетом, распрями князей и милостью фортуны, нежели благоразумием. Макиавелли объясняет успех его военных авантюр привычкой идти напролом: «Фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать» [2].

Трудно сказать, что для Юлия II важнее — личная слава, величие Католической церкви или спасение собственной души. Желания его меняются часто и резко. И каждое должно осуществиться, даже если бы сам он погиб ради очередной захватившей его идеи. Горя нетерпением прибрать к рукам Перуджу, он вступает в город безоружным, не дожидаясь своего войска, и такова оказывается сила воли этого человека, что тиран Перуджи ему подчиняется.

В войне Камбрейской лиги против Венеции, когда армия его союзника Людовика XII выходит к лагуне, французские ядра долетают до города и венецианцы готовятся к борьбе насмерть, Юлий II вдруг решает покончить с французским влиянием в Ломбардии. Он перенимает у венецианцев идею борьбы с иноземцами и грозит интердиктом всем государям и народам, не примирившимся с республикой св. Марка. Объединив Италию, Рим возвысится над всей Европой! Эта мечта определяет политику Юлия в последние годы его понтификата. Завербовав шесть тысяч непобедимых швейцарских пехотинцев и провозгласив лозунг «Вон варваров!», он возглавляет антифранцузскую Священную лигу.

Весной 1512 года герцог Гастон де Фуа дает под Равенной сражение войскам Священной лиги, по большей части испанцам. Французский полководец погибает, но войска лиги теряют 12 тысяч человек убитыми, они разбиты наголову. Однако приближение папских швейцарцев заставляет французов отступить, а под Рождество Массимилиано Сфорца, сын Лодовико Моро, вступает в Милан. Вскоре на итальянской земле не остается ни одного французского воина. Папа восстанавливает во Флоренции власть Медичи, сажает в ней правителем Джулиано, младшего сына Лоренцо Великолепного.

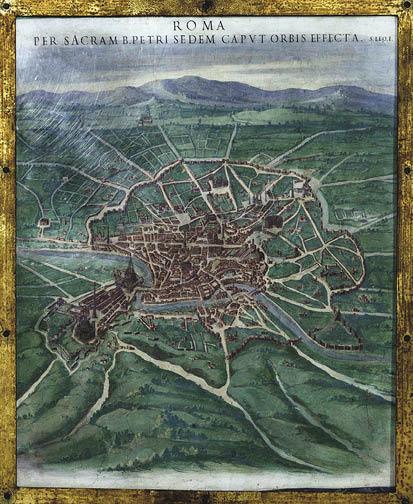

А Рим Юлий II стремится превратить в архитектурную и художественную столицу христианского мира. Ни на экономической, ни на политической карте того времени Рим отнюдь не конкурент таких центров промышленности, как Флоренция, Тулуза, Руан, Валансьен, Лейден, таких центров торговли, как Венеция, Генуя, Барселона, Нюрнберг, Страсбург, Антверпен, таких банковских центров, как те же Флоренция, Генуя, Антверпен, Аугсбург, таких центров формирования национального самосознания, как Париж или Лондон. Тем не менее притягательность Рима для художественно одаренных людей возрастает настолько, что именно здесь, при дворе Юлия II, обозначаются основные черты новой эпохи — Высокого Возрождения. Если флорентийские гуманисты XIV–XV веков видели в Риме лишь символ великого прошлого, то при Юлии появляется надежда, что Рим станет оплотом «renovatio» («обновления») для всего христианского мира.

Надо было обладать убежденностью Юлия II в правоте своего дела, чтобы вместо бережного воссоздания обветшавшей базилики Св. Петра, где над мощами апостола вот уже более тысячи лет благоговели поколения паломников, начать строить на ее месте грандиозный центрально-купольный храм — величайший архитектурный символ Церкви воинствующей и торжествующей. В 1506 году закладывают фундамент, и две с половиной тысячи рабочих принимаются за возведение опор нового храма. Противники Юлия называют Браманте «maestro ruitante» («мастером разрушения») и рассказывают анекдот, в котором св. Петр обещает зодчему впустить его в рай лишь по завершении строительства. В течение многих лет (собор будет окончен в 1614 году) это сооружение напоминает циклопические руины, приводя в ужас добрых христиан, приходящих прильнуть к святыням.

Карадоссо. Медаль в честь основания собора Св. Петра. 1506

Для художников, работавших на Юлия II, было большой удачей, что их щедрый покровитель, по его собственному признанию, не разбирался в искусстве. У него не было пристрастий или идей, которые вынуждали бы его оказать предпочтение одному из непохожих друг на друга гениев и диктовать им свою волю. Зато папа прекрасно понимал, что искусство — это «оружие массового поражения». Никогда еще в Риме не осуществлялись столь грандиозные художественные проекты.

Собор Св. Петра — образцовый храм для христианского мира. Гробница самого понтифика — новый тип мавзолея. Роспись потолка Сикстинской капеллы — новое «зерцало истории». Росписи Станцы делла Сеньятура — новое «зерцало веры». Соблазнительно видеть в этих главных заказах, выполнявшихся в 1505–1512 годах Браманте, Микеланджело, Рафаэлем, звенья единой программы Юлия II по обновлению основных форм католического искусства.

Одновременно Браманте реконструирует папский дворец и расширяет Ватиканскую библиотеку. В Бельведерском саду он устраивает по желанию Его Святейшества хранилище древних статуй — «антикварий» [3], прообраз садов-музеев, мода на которые распространится из Рима по всей Европе. Здесь выставлены знаменитейшие античные статуи, на которых будет оттачиваться мастерство скульпторов от Микеланджело до Кановы. И вокруг Ватикана тоже кипит работа: выпрямляются и расширяются старые улицы, пролагаются новые, строятся мосты, проводятся акведуки и клоаки, укрепляются стены Вечного города.

Пример папы побуждает римскую знать соревноваться в возведении дворцов и мавзолеев. Современникам хочется верить, что Древний Рим воскресает. «Рим, Вечный Град, божество земель и языков, коему ничто не равно и никто не подобен... коего власть пресекается у западного Океана и у затигрийских царств», — захлебывается от восторга автор путеводителя по новым римским достопримечательностям, посвящая свой труд Юлию II [4].

Исполнив программу жизни до конца, в феврале 1513 года Юлий Грозный умирает. Он оставляет Папскую область умиротворенной и расширенной. Система управления не потребует улучшений в течение четырех столетий. Благодаря отделению церковного права от светского Церковь освобождена от притязаний со стороны светских властей. Денежная реформа спасает папство от банкротства. Папская казна пополняется за счет наследства духовных лиц, умирающих в Риме. Но опустошается она быстрее, поэтому пущена в ход продажа индульгенций — теперь уже не только в Риме, но и по всей Европе.

В глазах Лютера Юлий II — «ужасающей силы чудовище». Ульрих фон Гуттен называет его «смертоносной язвой человечества», «бандитом, носящим в себе всевозможные пороки». Иероним Босх в «Поругании Христа» украшает шапку одного из палачей веткой дуба с желудем — эмблемой рода делла Ровере. Но для большинства соотечественников Юлий II — укротитель льва св. Марка (то есть Венеции) и избавитель от нашествия варваров.

Кардинал Джованни Медичи подкупает конклав 1513 года на деньги банкирского дома Фуггеров в Аугсбурге. Помня предсказание Марсилио Фичино, составлявшего гороскопы для детей дома Медичи, что Джованни станет папой Львом X, новый понтифик принимает это имя. Его отец Лоренцо Великолепный, мечтая о соединении в руках Медичи светской и духовной власти, готовил Джованни к духовной карьере. Иннокентий VIII возложил на него кардинальскую шапку, когда ему было тринадцать лет. «Это величайшее достижение нашего дома», — писал сыну Лоренцо, поясняя, что теперь тому «нетрудно будет помогать и Флоренции, и нашему дому» [5].

«При Александре царствовала Венера, при Юлии — Марс; теперь наступает владычество Паллады» — гласила надпись на триумфальной арке, построенной в Риме накануне торжественного въезда Льва [6]. «Если его предшественники возвеличили папство силой оружия, — писал Макиавелли, — то нынешний глава Церкви внушает нам надежду на то, что возвеличит и прославит его еще больше своей добротой, доблестью и многообразными талантами» [7]. Это не пустые комплименты. Лев одарен жизнерадостным нравом, гибким умом, тонким политическим чутьем. Но он не озабочен укреплением доставшегося ему государства. Ему дороже интересы дома Медичи. Он правит Флоренцией через своего брата Джулиано, герцога Немурского, и через своего властолюбивого племянника Лоренцо, для которого он отобрал у Франческо делла Ровере герцогство Урбино.

«Насладимся же папством, раз уж Бог даровал его нам», — записывает со слов папы венецианский посол [8]. Изнеженный и умный, говорящий о себе, что он вырос в библиотеке и любит искусство с колыбели, натура эгоистичная и чувственная, Лев хочет, чтобы всё, что он читает и слушает, было живым, изящным, «истинно латинским». Активность духовных поисков, творческая дерзость сменяются после смерти Юлия II требованиями хорошего вкуса, инициатива — осторожностью и умеренностью, творческая смелость — ученостью, археологической точностью, эстетством.

Джулио Романо. Портрет Льва X. Между 1513 и 1521

Лев X кладет конец практике разрушения древностей Рима. Рафаэль, его любимец, не только руководит после смерти Браманте строительством собора Св. Петра, но и надзирает за сохранностью мраморов с латинскими надписями. Папа назначает его суперинтендентом древностей Рима. Рафаэль составляет археологическую карту Вечного города.

Великие писатели для Льва X — норма жизни и утешение в несчастье. Говорят, он не читает посланий апостола Павла, чтобы не испортить язык, привыкший к классике. В приобретении классических манускриптов и поощрении гуманистических исследований он видит высшую пользу, какую может принести человечеству. Он пополняет профессуру Римского университета знатоками Античности, учреждает коллегию для издания греческих классиков. Всякий, кто прикосновен к науке или искусству, стремится в Рим — новую столицу Возрождения.

По утрам из Ватикана доносятся пение и музыка, призывающие populus romanus к наслаждению жизнью. Виртуозов-музыкантов сменяют славящие папу поэты. Они не отступают от него ни на шаг — и Лев, презирая деньги и любя видеть вокруг себя счастливые лица, щедро награждает их. То он смотрит из окна своего дворца корриду, устроенную во дворе Ватикана, то присутствует среди зрителей на конских скачках и бегах буйволов, то, подобно Нерону, выступает вместе с приезжими певцами, то с азартом играет в карты, то любуется балетом или развлекается непристойными комедиями Ариосто, кардинала Бибиены, Макиавелли. Перед началом представления он стоит в дверях зала, и входящие гости подходят к нему под благословение. Обмирщение культуры и порча нравов, в которых обличал флорентийцев Савонарола, — пустяки по сравнению с атмосферой празднеств и наслаждений, царящей в сластолюбивом и галантном кругу сына Лоренцо Великолепного, где на все лады обыгрываются идеи Фичино о согласии любви небесной и земной.

Титульная страница папской буллы «Против заблуждений Мартина Лютера». Рим, 1521

Римская элита при Льве X состоит из трех групп. Самая импозантная — окружение папы: родственники Льва, кардиналы, иностранные дипломаты, толпа привилегированных лиц. Они живут по-княжески, стараясь затмить друг друга пышностью быта. Большинство с молодости покровительствует искусствам, даже если это обрекает их на долги и тайную нищету. Они нанимают художников, чтобы прославить свои имена подношениями Церкви либо строительством и украшением дворцов. С ними пытаются соперничать новые люди, которым Рим, этот центр всемирной финансовой системы папства, обеспечивает чрезвычайно благоприятную конъюнктуру: крупные банкиры, богатые купцы, администраторы — все те, без чьей предприимчивости не просуществовала бы и дня атмосфера ослепительной роскоши и великолепия. Среди них один из самых щедрых меценатов — папский банкир Агостино Киджи, по чьим заказам трудится не только его друг Рафаэль, но и Содома, Перуцци, Себастьяно дель Пьомбо, Джулио Романо, Пенни. Третья группа — старые обедневшие аристократы, почти не принимающие участия в художественной жизни и занятые поиском выгодных партий для своих благородных отпрысков [9].

Наблюдая беспечную жизнь папского двора, трудно поверить, что в эти годы в Италии идет война, а за Альпами назревает Реформация. Правда, Лев X успеет умереть до самых страшных событий — вероятно, не предвидя их.

Осенью 1515 года королем Франции становится принц Ангулемский. Похвала ему, которую произносит Джулиано Медичи в книге Кастильоне «О придворном», звучит провокационно: «Он не только статен телом и красив лицом, но и всем своим внешним обликом являет такое величие, соединенное, впрочем, с милосердием и человеколюбием, что Французское королевство всегда будет казаться тесным для него» (курсив мой. — А. С.) [10]. Став королем Франциском I, этот влюбленный в Италию темпераментный и артистичный юноша, зерцало всех доблестей и недостатков французской аристократии, решает первым делом отобрать у Сфорца Милан — щит Италии. С невероятной смелостью он переходит через Альпы. При Мариньяно путь французам преграждает швейцарская пехота герцога Массимилиано и папы. Французы атакуют. Битва, не закончившись к ночи, длится весь следующий день. Не раз швейцарцы упускают победу. К исходу второго дня им приходится сдать поле битвы, оставив на нем 20 тысяч лучших воинов. Потери Франциска тоже велики, но щит Италии становится его триумфальной аркой. Милан и Генуя у его ног. Массимилиано Сфорца, как и его отец, умрет в плену. Миф о непобедимости швейцарцев развеян.

Лев X просит мира и спешит навстречу Франциску I в Болонью. Там они подписывают конкордат: папа отдает королю право замещать церковные должности во Франции, король отдает папе право на сбор повинностей с Французской церкви.

Строительство собора Св. Петра, меценатство, урбинская авантюра, непрерывная череда охот, театральных представлений, маскарадов, пиров — все эти затеи блистательного «леонийского века» требуют колоссальных средств. Одна только кухня Льва X поглощает половину доходов с Папской области. Приходится восстановить в самых широких масштабах симонию и увеличить сбыт индульгенций: верующие могут выкупать умерших из чистилища. По подсчетам императора Максимилиана I, доход Папской курии в сто раз превышает его собственный. Но до самого папы доходит не многое — бóльшая часть добытых средств оседает в кошельках сборщиков. Умрет Лев X неоплатным должником, его тиара пойдет с молотка, римские банкиры окажутся наполовину разорены его банкротством.

В Германии индульгенциями особенно ревностно промышляет доминиканец Тецель, на которого возложен и сбор пожертвований на строительство собора Св. Петра. «В Риме строится церковь Петру и Павлу, которой равной не будет во всем свете, — взывает он. — В ней будут положены тела святых апостолов и многих мучеников. Теперь же эти тела не прикрыты и не защищены, они остаются без всякого призора, на них лежит пыль, падает дождь и град. Неужели вы захотите потерпеть, чтобы их святой прах долго еще терпел такое поношение?» [11] Его деятельность побуждает другого монаха к поступку, с которого начинается Реформация: в 1517 году, в День Всех Святых, Мартин Лютер [12] прибивает к дверям соборной церкви Виттенберга девяносто пять тезисов против индульгенций. «Бред упившегося пивом немецкого монаха», — презрительно отзывается Лев X. Но через три года веротерпимый папа вынужден осудить Лютера специальной буллой. Тот торжественно сжигает буллу при стечении профессоров и студентов Виттенбергского университета.

Одновременно с выступлением Лютера высокопоставленные деятели Римской католической церкви, озабоченные ее будущим, учреждают «Ораторий Божественной любви». Не подвергая сомнению ни догматы, ни таинства, ни авторитет папства, они хотят вернуться к «евангелизму» апостольских времен христианства, культивируя аскетизм в миру, самосовершенствование, благотворительность. Они мечтают опоэтизировать культ, чтобы пробудить душевное участие в каждом верующем. «Евангелисты» воодушевляются протестантскими идеями священства всех верующих, их непосредственного общения с Господом и спасения только верой.

Тем временем назревает конфликт между Франциском I и императором Священной Римской империи Карлом V (испанским королем Карлом I). С точки зрения императора, Милан и Генуя — клин, вбитый между его испанскими и австрийскими владениями, который ему хочется превратить в плацдарм для действий против Франции. Для Франциска же, чьи земли со всех сторон, кроме моря, окружены землями императора, итальянские приобретения — форпост, защищающий Прованс и Бургундию. Война, развязанная в 1521 году Франциском, не приносит ему успеха. Он великолепный воин, но плохой военачальник. Испанцы, союзники Льва X, входят в Геную и Милан. «Щит Италии» становится «щитом Испании».

Лев X скоропостижно скончался в 1521 году. «Голландский варвар» Адриан VI за два года своего понтификата вызвал всеобщую ностальгию по беззаботным временам Льва. На конклаве 1523 года имперская партия обеспечила победу кардинала Джулио Медичи. Изощренный интеллектуал и эстет, обаятельный и блестяще образованный, истинный аристократ духа с живым интересом к наукам и искусствам, он очень популярен у римлян. Подтверждая свою репутацию гедониста и либерала, Джулио выбирает имя Климента VII [13].

В личной жизни Климент VII скромен, благочестив, щедр на подаяние бедным и даже злейшим своим врагам не дает оснований для упреков в безнравственности. Он покровительствует Рафаэлю, Микеланджело, Челлини. Воздействие рафинированной интеллектуальной культуры папского двора на работающих в Риме художников столь значительно, что стиль произведений, созданных в этот период Джулио Романо, Перино дель Вага, Пармиджанино и Себастьяно дель Пьомбо, историки искусства иногда называют «стилем Климента VII» [14].

Потомки, третирующие Климента VII за слабоволие и нерешительность, едва ли осознают в полной мере серьезность проблем, с которыми ему пришлось столкнуться. Папство не в состоянии погасить свои долги. За Альпами ширится Реформация. В Риме тоже осознается необходимость церковных преобразований. Чтобы не допустить господства в Италии Габсбургов или Валуа, приходится постоянно лавировать между их интересами. Оттоманы рвутся на Адриатику. Старинные враги папства постоянно держат Рим под угрозой нападения.

В 1525 году в результате успешных действий испанских войск французы терпят близ Павии сокрушительное поражение. Взятый в плен Франциск I в 1526 году подписывает в Мадриде договор, по которому уступает Карлу V Милан и Бургундию.

Себастьяно дель Пьомбо. Портрет Климента VII. 1526

Опасаясь, что в руках Карла V будет теперь вся Италия, Климент VII совершает роковой шаг: как только Франциск оказывается на воле, Климент освобождает его от обещаний Мадридского договора и присоединяется к Коньякской лиге — союзу Франции, Англии, Швейцарии, Венеции и Флоренции против Карла. Император, возмущенный вероломством папы, вербует в Ломбардии армию под командованием Шарля Бурбона. Войска Бурбона вторгаются в Папскую область. На соединение с ним идут ландскнехты Фрундсберга. Среди них много лютеран, возмущенных тем, что папа выступает против императора, когда султан Сулейман стоит под Веной. Нет ли тайного сговора между владыкой мусульман и главой Римской церкви? Фрундсберг везет с собой золотую цепь, на которой собирается повесить папу. На улицах и площадях городов появляются проповедники, пророчащие гибель Италии и всего света. Климента они называют антихристом. Бурбон замышляет завоевать себе королевство в Италии. Разжигая алчность своих наемников невыплатой жалованья и уверяя императора, что их невозможно удержать в повиновении, он ведет их к Вечному городу. 7 мая 1527 года они с ходу берут Рим. Бурбон погибает при штурме (впоследствии Бенвенуто Челлини припишет себе сразивший его выстрел из аркебузы) [15]. Климент VII укрывается в замке Св. Ангела.

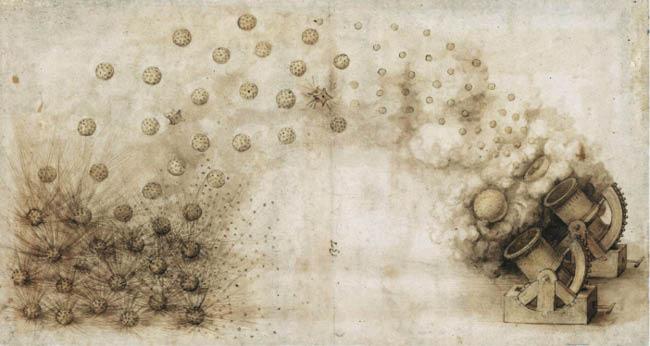

Мортиры, стреляющие взрывающимися ядрами, — фантазия Леонардо да Винчи. Ок. 1490

Начинается страшное опустошение Рима — Sacco di Roma. Солдатня — католики наравне с протестантами — грабит церкви и монастыри, убивает священников и монахов, насилует монахинь, превращает собор Св. Петра в конюшню, Ватиканский дворец — в казармы, фрески Рафаэля — в фон для граффити, уничтожает библиотеки, разрушает виллы. Бегут из Рима прелаты и банкиры, разбегаются кто куда блестящие «мальчики Рафаэля». Из пятидесяти пяти тысяч жителей Рима три тысячи убито. Солдаты разъезжают на ослах переодетыми в кардинальские одежды, рядятся перед замком Св. Ангела в папские одежды, провозглашают папой Лютера. Потрясенный Фрундсберг умирает от апоплексического удара. Лишь на восьмой день удается отчасти обуздать утомленных бесчинствами победителей. Папа выплачивает огромный выкуп Карлу. Тот не выпускает его из добровольного заточения, но папе удается бежать. Люди истово религиозные воспринимают Sacco di Roma как кару, обрушенную Богом на папство, на Римскую церковь. Но орудие этой кары — взявшая Рим армия почти вся погибает — ее косит чума. И когда в феврале 1528 года завоеватели поодиночке разбредаются, их грабят и добивают местные жители. «Падение Рима явилось падением не города, а всего мира», — говорит Эразм Роттердамский [16].

В событиях 1526–1528 годов итальянские войска не уступают в бесчеловечности иностранным. «Грабежи, пожары, насилие над женщинами и девушками, убийства, множество ваших крепостей разграблено вашими же солдатами с большей жестокостью, чем это сделали бы враги», — свидетельствует Гвиччардини, подчеркивая, что никогда еще во время войны в Италии солдатам не платили так дорого [17]. Пытаясь вслед за Гвиччардини охватить взором всю Италию этой поры, мы видим опустошенную страну, превращенную в захолустную провинцию Европы. Ничуть не бывало! Историков, считающих 1527 год точкой перелома в истории Италии, концом Высокого Возрождения и началом конца Возрождения вообще, озадачивает контраст между политическим унижением страны, трагически переживаемым такими патриотами, как Макиавелли и Гвиччардини, и отсутствием хозяйственной разрухи, не говоря уж о немеркнущем блеске культуры, которая хоть и изменилась после Sacco di Roma, но не утратила ренессансного характера.

Как это понять? Если верить во всеобщую связь явлений, то надо присмотреться к тому, какими были Итальянские войны.

На каждом их этапе война шла в границах какого-то одного итальянского государства, оказываясь на руку его соседям. Для противников папства — Венеции, Феррары, Мантуи — Sacco di Roma и невзгоды, обрушивающиеся на Папскую область, — подарки фортуны. Будь Италия целостным государством, она оказалась бы втянута в войну вся. Последствия были бы неизмеримо тяжелее.

Театр Итальянских войн — почти исключительно сельская местность. Осады больших городов редки и, за исключением блокад Неаполя, Флоренции и Сиены, непродолжительны. В панораме бесчинств, из которой мы взяли у Гвиччардини только маленький фрагмент, городов нет. Гвиччардини возмущен в большей степени тем, что итальянские солдаты свирепствуют на своей земле хуже иноземцев, нежели ущербом, который терпят крестьяне. Совокупный этот ущерб, по оценкам нынешних специалистов, в сравнении с Sacco di Roma невелик [18].

Шок от Sacco di Roma длился недолго. Уже в 1535 году Микеланджело назначен главным архитектором, скульптором и живописцем Апостолического двора. На следующий год он приступает к работе над «Страшным судом». Подтверждая славу Вечного города, Рим с каждым годом все явственнее приобретает черты имперского великолепия. С 1526 по 1600 год его население возросло с 55 до 100 тысяч человек.

В 1527 году, как только весть о падении Рима и унижении Климента VII дошла до ушей флорентийских республиканцев, они изгнали Ипполито и Алессандро Медичи, навязанных им папой. Собранный по савонароловской конституции Большой совет избрал верховным правителем Флоренции самого Иисуса Христа. После того как Климент VII примирился с Карлом V и в феврале 1530 года короновал его в Болонье, объединенные силы папы и императора сжимают кольцо осады вокруг Флоренции: «Готовь для нас золотую парчу, Флоренция! Мы купим ее, отмерив копьями». Их тридцать четыре тысячи человек против тринадцати тысяч у флорентийцев. В осажденном городе вспоминают пророчества Савонаролы о том, что Флоренция за свои грехи будет наказана и осуждена папой по имени Климент, но ее спасут ангелы. Однако ангелы на помощь не приходят, и в августе 1530 года главнокомандующий Малатеста Бальони, у которого хватает ума и ответственности поставить само существование оставшихся в живых флорентийцев выше манящего их призрака Царства Божия на земле, сдает неприятелю измученный голодом город, выставив условием «забвение обид». Немного выждав, чтобы усыпить осторожность республиканцев, папский кардинал Валори при поддержке отряда испанцев начинает террор. Казнят, изгоняют, конфискуют имущество противников Медичи. Четыреста шестьдесят эмигрантов приговорены к смертной казни заочно. По всей Италии читают объявление о назначенной за их головы награде.

Тициан. Портрет Франциска I. 1538–1539

Правителем города император и папа сажают Алессандро Медичи, пожаловав ему странный титул «герцога Флорентийской республики». Герцог Алессандро — разнузданный деспот и дальновидный политик. Опираясь на новую государственную элиту — придворный нобилитет, он укрепляет господство рода Медичи. Республиканская молва приписывает ему убийство главы оппозиции, кардинала Ипполито Медичи. Исполнить акт общественного возмездия приходит в голову Лоренцино Медичи — образованному юноше с наклонностями литератора. При дворе герцога он играет роль льстеца и сводника. Опозоренный памфлетом, обвиняющим его в порче древних статуй в Риме, он измышляет поступок, шок от которого мог бы заставить всех забыть этот его позор. В 1537 году он закалывает своего родственника и государя, заманив его к себе домой обещанием ночи с красивой женщиной. «Педантизм убил герцога Алессандро», — скажет об этом преступлении Пьетро Аретино. Педантизм в глазах Аретино — это умственность запоздалых гуманистов, способных воодушевиться идеей подвига при чтении древнеримских авторов. Лоренцино сравнивал себя с Брутом. Через девять лет агенты герцога Козимо I выследят его в Венеции и убьют [19].

Соперничество с возрождающимся Римом выдерживает только Венеция — город, по численности населения не уступающий Риму и Флоренции, вместе взятым. Венецианцы ни от кого не зависят, богатеют от колоний и, благодаря своей военной мощи, своим оборонительным укреплениям, своей искусной дипломатии, позволяют себе выдерживать раздражающий всю Европу нейтралитет в раздираемом противоречиями христианском мире. Но в качестве владычицы Адриатики Венеция — желанный партнер всех, кто обеспокоен турецкой экспансией. От неблагоприятных последствий перемещения мировой торговли на Запад венецианцы заблаговременно защитились, инвестировав капитал в экономику Террафермы [20]. Сохраняя свое богатство, могущество и стабильность, олигархическая республика св. Марка и в XVI веке — предмет всеобщего изумления и зависти.

Джорджо Вазари. Коронование Карла V папой Климентом VII в церкви Сан-Петронио в Болонье. Интерьер церкви оформлен в подражание собору Св. Петра в Риме. 1560

Если до конца XV столетия вклад Венеции в культуру Возрождения был относительно невелик, то теперь энергия венецианцев, переключенная с крупномасштабной внешней коммерции на обустройство и украшение собственного жизненного мира, на преодоление культурной маргинальности, творит чудеса. Венеция XVI века — крупнейший центр книгопечатания в Европе [21]. В архитектуре Сансовино и Палладио, в живописи — Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе (если упоминать только самые славные имена) создают свой вариант Возрождения, в большей степени, нежели римско-флорентийский, обусловленный заказами общественных корпораций и частных лиц, более чувственный, теплый, человечный, гедонистический.

Наряду с претендующими на мировое значение Римом и Венецией, а также оттесненной на второй план Флоренцией существуют «камерные» очаги Возрождения: затерянный в глухих горах Урбино, уснувшая среди низменных равнин Феррара, потонувшая в болотах Мантуя, эти «изумительные маленькие столицы, с их дворцами, переполненными живописью, с их садами, населенными вырытыми в далеких землях антиками, с их библиотеками, кунсткамерами, театрами, типографиями, залами академии и кабинетами музыки» [22].

Культура этих маленьких столиц сугубо придворная. Тон в ней задают в начале Чинквеченто не мужчины, а женщины. В Мантуе блистает Изабелла из рода д’Эсте Феррарских, в Урбино — Елизавета из рода Гонзага Мантуанских, в Ферраре — дочь Александра VI Лукреция Борджа. В отличие от Рима, Венеции, Флоренции, где господствует мужская воля, Ренессанс в окружении этих выдающихся женщин выглядит порой как запоздалая метаморфоза северной куртуазной культуры. В сфере влияния их интересов и вкусов возникают и расцветают новые жанры литературы, распространяющиеся затем по всей Италии с быстротой и всеохватностью, немыслимыми для новшеств в архитектуре и изобразительных искусствах.

Джулио Кловио. Карл V в окружении побежденных соперников. Ок. 1550

Первые драматургические произведения — комедии в современном понимании этого слова, сменяющие средневековое литургическое действо и площадную мистерию, — ставятся в Ферраре («Шкатулка» и «Подмененные» Ариосто) и Урбино. Они имеют шумный успех и в течение XVI века достигают в Италии невероятного размаха; комический театр становится предметом настоящего культа. Премьера комедии Бибиены «Каландро» при урбинском дворе в 1513 году — первый в истории европейского театра спектакль, о сценографии которого мы узнаём благодаря Кастильоне, оставившему его описание: «На сцене был представлен прекраснейший город, с улицами, дворцами, церквами, башнями; все было сделано выпукло, но вместе с тем помогала превосходная живопись и правильно примененная перспектива. Между прочим, там был восьмиугольный храм... <...>. Он был весь в гипсовых барельефах, изображающих прекраснейшие истории, с алебастровыми простенками для окон, с архитравами и карнизами из золота и ультрамарина, а кое-где со стеклами, будто из драгоценных каменьев, которые казались настоящими; вокруг стояли рельефные статуи» [23].

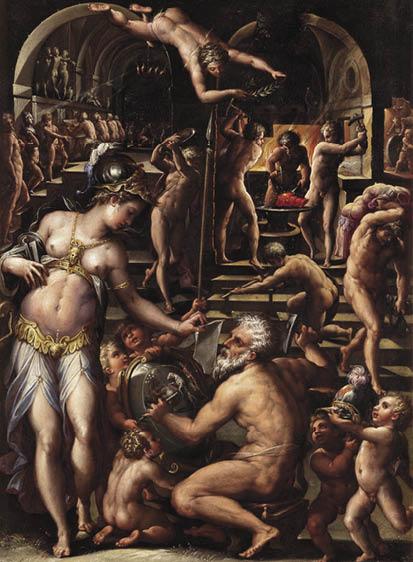

Джованни Страдано. Аллегория мира в Като-Камбрези. Ок. 1560

Другое «культовое» произведение эпохи — трактат Кастильоне «О придворном» — вдохновлено впечатлениями от двора Елизаветы Гонзага. Кастильоне работает над ним в Урбино и Мантуе.

Поэму феррарца Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд» называют в наше время единственным подлинно ренессансным романом, одной из вершин мировой поэзии. А ведь это настоящий рыцарский роман. Популярность его была такова, что в 1530-х годах именами его героев и героинь называли детей. Насчитывая столько же стихов, сколько «Илиада», «Одиссея» и «Энеида», вместе взятые, этот роман тем не менее в одной только Италии выдерживал на протяжении следующих полутора веков в среднем по три—пять изданий каждые три года.

Но в свое время Ариосто был еще более знаменит как постановщик придворных спектаклей, далеко опережающих своим фантастическим великолепием все, что только можно было видеть при дворах других итальянских государей. Неудивительно, что в его поэме рыцари, прекрасные дамы, феи, добрые и злые волшебники напоминают фигурки из кукольного театра.

Йост Амман. Процессия в Венеции в честь отплытия дожа. Ок. 1570

Там, где тон задают женщины, на первом плане стоят искусно разыгрываемые зрелища и звучные речи, то есть живые картины, будь то беседы изысканнейших кавалеров Италии, или постановки комедий со знаменитыми феррарскими «интермецци», или же фантастические сцены «Неистового Роланда». Всеобщая страсть людей Возрождения к зрелищам достигает в этих придворных обществах апофеоза. А культ зрелищ — благоприятная почва для эстетизации рыцарства, невозможной там, где нет «прекрасной дамы», предмета поклонения и верховного арбитра поступков рыцарей.

Общеевропейский феномен рыцарского возрождения возникает в начале века в Испании и Италии. Это как раз те страны, где впервые начинают вести войну, подчиняя неуправляемые рыцарские порывы военной тактике, и перестают церемониться в выборе средств, ведущих к успеху. Разница лишь в том, что испанцы, не успев еще остыть от Реконкисты, воюют сами; итальянцы же, предпочитая загребать жар чужими руками, призывают для решения своих проблем иностранных государей, приглашают иностранных полководцев, нанимают солдат и при первой же возможности пользуются огнестрельным оружием, так что не личная рыцарская доблесть, а бюргерская искусность артиллеристов, инженеров, литейщиков выступает у них на первый план [24].

Беспрецедентная популярность «Амадиса Гальского» [25] и «Неистового Роланда» говорит о дефиците таких куртуазно-рыцарских доблестей, как великодушие, храбрость, благородство, и о трезвом признании того, что наступает конец беспредельной инициативе одиночки, которая у героев рыцарских романов ограничивается только их собственным чувством меры. Мириться с этими прозаическими истинами трудно. И вот рыцарские романы теснят прочую литературу на книжных полках; старая и новая аристократия бьется на турнирах с азартом, какого не знало Средневековье; оружие и доспехи являют собой произведения искусства, создаваемые по эскизам придворных художников и с удовольствием изображаемые в качестве атрибутов и аксессуаров в живописи.

И на войну предпочитают смотреть эстетически, как на спектакль. «Не говорю об истреблении хлебов, не говорю о том, как пьяные солдаты разбивали винные бочки и вино разливалось по подвалам, превращавшимся в озера, не говорю о том, как они уводили скот на продажу в другие области, если не могли съесть его на месте, о том, как бесчисленное количество трупов животных валялось на полях и досталось на съедение волкам» [26]. Этот великолепный пассаж из уже цитированного нами текста Гвиччардини отнюдь не похож на репортаж с места событий. Скорее это дальний план аллегорической картины на тему «Бедствия войны», патетическая панорама театра военных действий с подразумеваемой фигурой Марса на переднем плане. Итальянские войны — театр войны с ударением на слове «театр», грандиозный «турнир», который затягивается на 65 лет, потому что его участники понимают: так они красуются в последний раз. Прекрасная дама Италия, мать всех искусств, родина красоты и утонченной жизни, смотрит на могущественнейших монархов христианского мира. Кому достанется ее благорасположение? Королю? Императору? А может быть, папе?

Кастильоне не боится упрека в абсурде, утверждая, что идеальный придворный должен отказываться даже от важных, сопряженных с опасностью и самопожертвованием задач, если они некрасивы и бесстильны; и не долг сам по себе побуждает его участвовать в войне, а честь. Зачем же государям быть прагматичнее придворных? Война на Севере — событие местного значения. А в Италии за спинами главных действующих лиц стоят тени Пирра и Ганнибала, Сципиона и Цезаря, Карла Великого, Роланда и Амадиса Гальского. Мотивы чести и престижа противоречат соображениям выгоды, но еще выше может оказаться красота поступка, которую по достоинству оценят искушенные свидетели.

Сколь бы ни были испанцы и итальянцы прагматичны, даже циничны в способах ведения войны, порой и они проявляют себя истинными рыцарями. В 1552 году восставшие сиенцы принуждают испанский гарнизон очистить город. «Синьор дон Франсезе... — говорит один из них капитану, выходящему из городских ворот последним. — Теперь ты мой враг, но объявляю тебе, что ты поистине достойный рыцарь и что, кроме того, в чем был бы вред для республики, я, Октаво Соццини, останусь навсегда во всем твоим другом и слугой!» Тот смотрит на него со слезами на глазах и обращается к собравшимся на стенах сиенцам: «Храбрые жители Сиены, вы еще раз совершили славный подвиг, но берегитесь же, ибо вы оскорбили очень могущественного человека!» Речь идет о Карле V. Через три года, взяв Сиену измором, испанцы уничтожат ряд башен сиенских палаццо, но невольное уважение победителей к мужеству осажденных спасет город от полного разорения.

Итальянские войны не могли быть восприняты современниками как трагедия Возрождения. Они воспринимались как войны ренессансного мира.

Возрождение Рима после Sacco di Roma — заслуга Алессандро Фарнезе, представителя старинного аристократического рода, избранного папой в 1534 году под именем Павла III. Ему 66 лет. Образованность и вкус, приобретенные им в молодости в окружении Лоренцо Великолепного и в Пизанском университете, сочетаются в нем с предприимчивостью и талантом организатора. Будучи еще кардиналом, Фарнезе окружил себя учеными и писателями, центром деятельности которых была Ватиканская библиотека. Он друг Римского университета и энтузиаст издательского дела, щедрый покровитель художников и архитекторов. Антонио да Сангалло, затем Микеланджело строят для него дворец, который станет образцом ренессансных княжеских палаццо. В 1536 году, после того как триумфальное шествие Карла V не смогло подняться на Капитолий из-за запущенности священного холма, Павел поручает Микеланджело украсить это почитаемое место архитектурным ансамблем. Туда переносят конную статую императора Марка Аврелия. Обновляют Пантеон, выравнивают и расширяют римские улицы, разбивают новые площади. Сменив Сангалло на строительстве собора Св. Петра, Микеланджело предлагает папе свой проект — и тот принимает его. В недрах папской римской монархии восстанавливается Римская империя [27].

Парис Бордоне. Праздник вручения дожу кольца св. Марка. 1534

Но Рим слишком много выстрадал, чтобы снова, хотя бы и при таком папе, каков Павел III, превратиться в веселый и беспутный Рим времен Льва X. В том, что верховный понтифик одобряет беспощадную критику, которой Микеланджело подвергает всё сделанное до него на строительстве собора, и санкционирует возвращение к центрическому плану, требующему разборки уже возведенных Сангалло частей, видна метафорическая параллель затеянной папой реформы Церкви: за год до начала реконструкции собора Св. Петра, в 1545 году, приступает к работе Тридентский собор.

Тициан. Портрет Павла III. 1543

До его созыва Павел III назначает новыми кардиналами только энтузиастов церковной реформы. Некоторые из них заседают в созданном им Консилиуме об обновлении Церкви. «Мы успокаиваем нашу совесть надеждой на то, что под Вашим понтификатом увидим Церковь Божию исправленной, — говорится в отчете Консилиума. — Вы взяли имя Павла. Мы надеемся, что Вы будете подражать его милосердию. Он был призван для насаждения имени Христа среди язычников. Вы, мы надеемся, призваны для того, чтобы возродить в наших сердцах и делах это имя, так долго забытое среди мирян и среди нас, духовенства» [28].

В 1541 году Павел III по приглашению Карла V посылает кардинала Контарини легатом на Регенсбургский рейхстаг. Контарини и Меланхтон приходят к согласию. Но Павел III и Лютер отказываются признать взаимные уступки Контарини и Меланхтона. В умонастроении Павла III происходит переворот. Чтобы устоять в борьбе с протестантами, ему необходим не компромисс, а безусловное повиновение верующих папскому авторитету. Свободомыслие грозит ересью, а потому должно быть уничтожено. Начинается Контрреформация [29] — реставрация католицизма на основе авторитета папства средствами репрессивной политики. В 1542 году папа учреждает в Риме Священную канцелярию — высший апелляционный суд по делам, связанным с ересью, который призван осуществлять надзор за инквизицией. В следующем году вводится цензура на печатную продукцию. Начинается преследование «евангелистов». Веротерпимость дольше всего сохраняет Венеция, следующая давнему правилу: не позволять Церкви возвыситься над светской властью.

Мартин ван Хемскерк. Строительство собора Св. Петра в Риме в 1534

Ничто не характеризует ситуацию лучше, чем поощрение Павлом III деятельности иезуитов. Вначале эти люди, объединившиеся вокруг Игнатия Лойолы, учившего следовать бедному и страдающему Христу с горячим сердцем, но холодной головой, сочетая истовое благочестие с военным уставом, не вызывали у папы симпатии. Санкционировав в 1540 году «Компанию Иисуса», он запретил им иметь более шестидесяти членов. Но после расторжения Регенсбургского компромисса Павел III возложил на иезуитов главную роль в осуществлении католической реформы. Они стали действовать по его прямым приказаниям, получив неограниченное право вербовки в свой орден. Они обращали язычников, возвращали заблудших, но главной их задачей было давать образование. «Дайте мне мальчика семи лет, и он будет моим навсегда», — сказал св. Игнатий. Все считали, что иезуиты придерживаются тактики «цель оправдывает средства». Несмотря на вызываемые ими страх и неприятие, они легко проникали во все слои общества в качестве педагогов, духовников, советников знати и самого папы. Орден стал очень влиятельной религиозной и политической силой [30].

Тридентский собор, проходивший тремя сессиями в 1545–1547, 1551–1552 и 1562–1563 годах, был тем Вселенским собором, о созыве которого давно уже молились церковные реформаторы. Собор выработал учительные определения и организационные структуры, позволившие Католической церкви выжить в условиях вызова, брошенного ей протестантами. Их возмущение безмерной гордыней, алчностью и безнравственностью, царившими в начале века в папской столице, в конечном счете оказалось стимулом к укреплению католической веры. «Есть все основания утверждать, что со стороны нравственной папство было спасено своими смертельными врагами» [31].

Духовным лицам и профессорам университетов всей Европы вменено в обязанность присягнуть «Тридентскому вероисповеданию», утвержденному буллой Пия IV от 26 января 1564 года. Этот документ прежде всего объявляет Римско-католическую церковь «матерью и наставницей всех церквей», утверждает идею иезуитов о непогрешимости папы и ставит его авторитет выше авторитета соборов.

Все догматы Католической церкви оставлены в силе. Созданный св. Иеронимом латинский перевод Библии (Вульгата) утвержден в качестве канонического. Только Церковь может толковать Священное Писание. В качестве источника истины в вопросах веры принято также церковное предание. Сохранены традиционные взгляды на первородный грех, на искупление и заслуги. Отвергнуты протестантские толкования пресуществления в таинстве евхаристии. Единственным видом причащения мирян оставлено вкушение гостии. Больше внимания уделено чудотворному характеру таинств, культу Девы Марии, заступничеству святых, а также отвергаемым протестантами сторонам культа: почитанию реликвий мучеников и святых и использованию образов. Принята единая форма мессы. Выдвинуто требование регулярной исповеди как знака подчинения Церкви. Утверждается безбрачие духовенства, присяга на верность папам, детализированы правила и система наказаний.

Тициан (?). Заключительное заседание Тридентского собора в 1563

Тридентский собор привел западное христианство к окончательному расколу. Дух католического фанатизма проявился в создании новых монашеских организаций, в аскетизме, в появлении новых подвижников Церкви — таких, как архиепископ Миланский кардинал Карло Борромео и основатель римской конгрегации ораторианцев св. Филиппо де Нери. Путем создания структур контроля за «вольнодумием», за образованием, за распространением знаний, за пропагандой Церковь монополизирует любую деятельность в области веры — от наблюдения за умами духовенства до религиозно-философской мысли вообще. Авторитет духовенства в толковании вопросов веры возрастает по мере того, как утверждается представление о человеке как о наивном, невинном и полном веры ребенке, доверяющем свою судьбу Богу и уповающем на его милосердие. Строгая регламентация религиозной жизни и принуждение верующих к коллективным акциям — участию в паломничествах, церемониях и процессиях — способствуют преобладанию внешнего конформизма, показного благочестия при внутреннем равнодушии. В спасении души собственные нравственные усилия человека обесцениваются упованием на чудо. Протестантские теологи указывали на то, что Тридентский собор пренебрег этическими вопросами, не дал католикам столь действенного морального кодекса, каким были вооружены протестанты.

Приоритеты в деятельности папства постепенно изменяются. Вместо того чтобы держаться за светскую власть в Папской области, существование которой непрочно, ибо всецело зависит от более или менее удачного лавирования пап между интересами могущественных держав, папство принимает доктрину иезуитов: Рим возлагает на себя миссию помощника любой католической державы. А чтобы этой помощью дорожили, надо господствовать не над землями, а над умами, над волей и сознанием каждого человека. Христос учит: «...Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).

Несмотря на ригоризм «Тридентского вероисповедания», так испугавший некоторых католических монархов, включая Филиппа II Испанского, что они свели на нет публикацию этого документа в своих странах, оно никоим образом не враждебно искусству. Утвержденное на последнем заседании Собора «Установление о заступничестве святых, молении, почитании реликвий и надлежащем употреблении изображений» было призвано в первую очередь ответить на обвинение в идолопоклонстве со стороны протестантов. Поручая искусству важную роль в почитании Бога, Церковь оставалась верна изобразительной традиции Средних веков и Возрождения и тем самым настаивала на своем неприятии еретического иконоборчества протестантов. Кроме того, она позаботилась об удержании христианского искусства в границах ортодоксии и о его благопристойности [32]. Подспорьем для составителей программ и художников явился Список запрещенных книг [33].

Переориентация папства с политики укрепления своей светской власти на программу строительства Царства Божьего в человеческих душах поставила перед религиозным искусством новую задачу: вместо того чтобы утверждать легитимность папской власти и служить ее триумфальным художественным обрамлением, искусство должно стать инструментом душевной инженерии. Опираясь на положения Цицероновой риторики, Тридентский собор потребовал, чтобы произведение церковного искусства трогало, поучало и доставляло удовольствие (movere, docere, delectare) [34].

Во Флоренции убийство герцога Алессандро прерывает линию наследования, шедшую от Козимо Медичи Старшего. На место нового герцога патриции ищут такую фигуру из младших Медичи, которая стала бы послушным орудием в их руках. Выбор падает на восемнадцатилетнего Козимо, сына знаменитого кондотьера Джованни делле Банде Нере. Бедного застенчивого юношу никто из местных политиков не воспринимает ни достойным соратником, ни серьезным противником. Но он находит поддержку у бюрократов из окружения покойного Алессандро. Фортуна ему благоволит: его отряд наносит поражение республиканцам-изгнанникам. Победа сопровождается конфискациями, казнями и воспринимается флорентийскими гражданами как знак способности Козимо самостоятельно принимать правильные решения. Флоренция готова наконец поставить благополучие выше политики и мистических упований. Это позволяет молодому герцогу сосредоточиться на четырех целях: на освобождении герцогства из-под императорской опеки, на укреплении новой управленческой элиты, на более тесной интеграции Флоренции с ее тосканскими владениями и на мифологизации правления Лоренцо Великолепного как «золотого века» Флоренции. Современники всё лучше видят, что у Козимо подвижный и цепкий ум, многообразные познания, феноменальная память и фантастическая работоспособность.

Пока прелаты заседают в Тренто, Козимо I перековывает свой флорентийский принципат в «региональную монархию» [35]. Собранность натуры герцога, его страсть к ведению всевозможной учетной документации, его умение вникать в детали всякого дела служат примером каждому, кто хочет участвовать в принятии решений. Его поддерживают уже и патриции, готовые пожертвовать клановыми интересами ради работы на благо государства. Благодаря активному участию в уничтожении испанцами независимости Сиены Козимо в 1557 году совершает крупнейшее территориальное приобретение, когда-либо единовременно осуществленное Флоренцией: откупает у Филиппа II Сиену и бóльшую часть ее контадо (владений). Он создает в Тоскане систему укреплений, строит дороги, водопроводы и осушительные каналы, воспринимая свои владения как целое, а не как господствующий над округой город-государство, каким была Флоренция прежде. И вот он уже слывет самым богатым государем в Европе. Демонстрируя нераздельное экономическое и политическое единство Флоренции и всей Тосканы, Козимо принимает в 1569 году от Пия V титул великого герцога Тосканского.

Все, что Козимо делает с присущими ему целеустремленностью и «буржуазной» тяжеловесностью [36], должно служить вящей славе дома Медичи. Не испытывая личной склонности ни к литературе, ни к изящным искусствам, он хочет, чтобы в нем видели настоящего Медичи не только по крови, но и по вкусам. Во Флоренцию съезжаются известные литераторы, философы, проповедники. Покровительством Пизанскому университету, а также основанной в 1540 году Флорентийской академии и Академии рисунка, образованной в 1563 году по инициативе Вазари (сам герцог и Микеланджело — ее почетные председатели), как и сравнениями в ангажированных «историях» правления Козимо I с правлением Карла V и Франциска I, — всем этим подтверждаются идеи легитимности абсолютистского режима Медичи. Любя по-настоящему только охоту, войско и канцелярские дела и имея, по словам Челлини, «обычай скорее купца, чем герцога», Козимо I тратит большие деньги на украшение своей столицы, обеспечивая работой зодчих, ваятелей, живописцев: Понтормо, Бронзино, Амманати, Бандинелли, Челлини, Монторсоли, Вазари, Буонталенти, Аллори. Что бы ни создавали они по его заказам — мост Санта-Тринита или фонтан Нептуна, Уффици или набережные Арно, реконструированный палаццо Веккьо или превращенный в резиденцию герцога палаццо Питти, сады Боболи или обновленные виллы в Кареджи, Кастелло и Поджо-а-Кайано, — все делается с желанием поразить современников. Когда Челлини, окончив «Персея», открывает его на всеобщее обозрение в Лоджии деи Ланци, герцог, спрятавшись за окном палаццо Веккьо, часами подслушивает пересуды толпы и только после этого, удовлетворенный, хвалит Бенвенуто [37].

Ущемленное недостаточно высоким происхождением самолюбие герцога заставляет его не только множить собственные изображения в образе благородного и победоносного правителя, написанные красками, отлитые в бронзе, запечатленные на медалях, но и заполнять свою гардеробную, кабинет редкостей и апартаменты палаццо Веккьо бесчисленными портретами представителей дома Медичи, чтобы подчеркнуть преемственность своей власти от старших Медичи. Он умело использует пассеистское умонастроение, возникшее во Флоренции после антимедичейского и тем самым антигуманистического бунта Савонаролы, — идеализацию времени правления Лоренцо Великолепного. Катастрофа республиканской Флоренции в 1528–1530 годах только усилила это умонастроение. Деятельностью академических учреждений под покровительством Козимо I пассеистский взгляд превращается в систематически насаждаемый государственный миф.

В беседе с Вазари по поводу множества персонажей, изображенных вокруг Лоренцо Великолепного на фреске в палаццо Веккьо, герцог заметил, что Флоренция никогда не была так богата «искусными людьми», как при Лоренцо, и что никто из Медичи не мог сравниться с ним в щедрости, с какой он покровительствовал талантам. Подхватывая эту мысль, Вазари в жизнеописании Боттичелли назвал времена Лоренцо Великолепного «золотым веком».

Бронзино. Портрет герцога Козимо I Медичи. Ок. 1545

Не забывая, что народ хочет хлеба и зрелищ, герцог разнообразит календарь Флоренции многочисленными праздниками, связанными с текущими и минувшими событиями в жизни правящего дома и во все большей степени отражающими вкусы двора, поскольку их устройство зависит от отпускаемых герцогом средств. Неудивительно, что и самому Вазари Флоренция кажется «такой же полной художественными свершениями и предчувствиями, такой же неиссякаемой, неисчерпаемой и вечно длящейся, какой мы готовы представить себе лишь Флоренцию Козимо Старшего и Лоренцо Великолепного» [38].

Жена герцога Козимо Элеонора Толедская, дочь неаполитанского вице-короля, налагает на придворный уклад испанскую печать. Молчаливые, надменные, презрительные испанцы занимают придворные должности, постепенно прививая свои нравы, свою замкнутость, свой строгий этикет, свою жестокость верхушке тосканского общества. Но не будем спешить с обобщениями и видеть в придворной культуре Флоренции или в ее испанизированных чертах антиренессансную реакцию. Вероятно, нигде взаимодействие старого и нового не могло проявляться так ярко, как при дворе, который, с одной стороны, демонстрировал перед подданными верность «добрым старым традициям», а с другой — нуждался в эффектных новшествах. Упреждая культурную политику монархов XVII столетия, герцог Козимо I одним из первых среди европейских государей сумел придать идеологии абсолютизма художественное великолепие.

Джорджо Вазари. Лоренцо Великолепный в окружении философов и ученых. Фреска в палаццо Веккьо во Флоренции. 1559

В последние десять лет жизни Козимо I отходит от дел из-за болезни. Тосканой фактически правит его старший сын Франческо. В 1574 году он наследует герцогство. О его интересах можно составить некоторое представление по записи Мишеля де Монтеня в путевом журнале 1580 года: «Мы видели дворец герцога, где он копирует восточные камни и делает искусственный хрусталь: так как это Князь, весьма старательный в занятиях алхимией и механическими искусствами» [39]. Эзотерические опыты герцога магически соотносятся с его интимной жизнью. В 1579 году, когда завершается украшение аллегориями стихий «студиоло» Франческо в палаццо Веккьо, внезапно умирает его жена Иоанна Австрийская, открывая путь к трону его любовнице Бьянке Каппело, чей муж погибает незадолго до этого. У Франческо и Бьянки нет сыновей. Законным наследником остается брат герцога, кардинал Фердинанд. Бьянка притворяется беременной и симулирует роды, взяв где-то новорожденного мальчика низкого происхождения и выдав его за своего. Мать ребенка и все знающие об этом уничтожены. Ненавидя друг друга, Фердинанд и Бьянка иногда вступают в перемирие. В 1587 году герцог приглашает брата в гости на виллу в Поджо-а-Кайано. Во время интимного ужина герцогиня настойчиво угощает гостя пирожным, изготовленным в знак внимания к нему ее собственными руками. Тот отказывается. Герцог, шутя, съедает кусок пирожного, герцогиня, улыбаясь, съедает свою долю. Вскоре оба умирают в мучениях. Люди кардинала не пускают в комнату доктора. На другой день кардинал Медичи становится правителем Тосканы Фердинандом I. Правление его благодетельно: он поддерживает традиции меценатства, заботится о земледелии и торговле, облегчает налоги и мирно правит до своей смерти в 1609 году.

Джорджо Вазари. «Студиоло» герцога Франческо I Медичи. 1570–1573

Неизвестный художник. Устройство, облегчающее подачу книг ученому. 1588

После Като-Камбрезийского мира и Тридентского собора Европе легче сплотиться в борьбе против турок. В 1571 году, когда они нападают на Кипр, Венеция, Филипп II Испанский и Пий V создают новую Священную лигу. На рейде Коринфского залива, при Лепанто, флот Священной лиги — 208 галер под командованием Дона Хуана Австрийского — дает грандиозное сражение турецкому флоту (210 галер и множество поддерживающих их мелких судов). У турок погибает тридцать тысяч человек, у христиан — девять тысяч. Многие турецкие галеры идут ко дну, 117 кораблей победители уводят с собой. Но в течение года с верфей Стамбула сходит на воду почти столько же галер, сколько турки потеряли при Лепанто [40]. Из-за неспособности победителей прийти к согласию друг с другом турки захватывают Кипр.

Джованни Страдано. Алхимики. Картина в «Студиоло» Франческо I Медичи. 1570

В 1581 году в Ферраре, истощенной утехами герцогского двора до такой степени, что ее широкие прямые улицы зарастают травой, потому что многие дома на них уже пусты, выходит в свет «Освобожденный Иерусалим» последнего великого поэта итальянского Возрождения Торквато Тассо. Тема Первого крестового похода переплетена в ней с приключениями рыцарей, многие мотивы которых заимствованы из «Неистового Роланда» Ариосто. Но у Тассо все контрастно по отношению к Ариосто: и идея Божественного промысла; и злободневный призыв к сплочению Запада для отражения турок; и изображение рыцарских деяний как религиозных, а не любовных подвигов; и осознание того, что невозможно отвоевать Гроб Господень доблестью отдельных рыцарей — необходим подвиг христианского воинства, скрепленного нравственным превосходством над сарацинами, аскетическим самоограничением каждого рыцаря, чувством долга, дисциплиной; и, наконец, то, что война изображается без зрелищных красот начала века, но как «кровь и пот». Симптоматично для конца Возрождения, что поэму публикуют вопреки воле Тассо, отрекающегося от нее как от сочинения еретического, и что вторую ее редакцию, «Завоеванный Иерусалим», Тассо превращает в поэтическое выражение идей Блаженного Августина и св. Фомы Аквинского. В 1598 году герцогство Феррара перестает существовать, будучи включено в состав папских владений. Рим торжествует: его противники д’Эсте вынуждены удалиться в Модену.

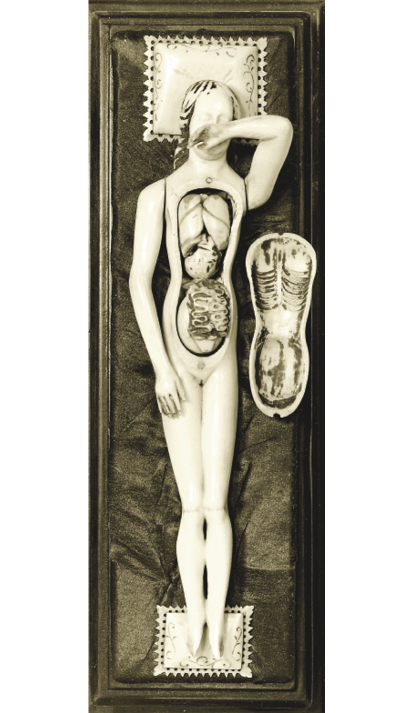

Анатомическая фигура из слоновой кости. Конец XVI в.

Единственным понтификом второй половины XVI столетия, который мог бы соперничать с Павлом III размахом преобразовательной деятельности в Риме, был Сикст V — сын крестьянина, францисканский монах, один из величайших проповедников своего времени и большой знаток схоластической науки и римской литературы, избранный в 1585 году благодаря поддержке Медичи. Символ своей миссии он видит в воздвигнутом Микеланджело куполе собора Св. Петра: устремляться к небу, не покидая земли. Сикст V улучшает систему церковного управления и судопроизводства, ограничивает расходы на содержание папского двора, держит в отдалении от себя иезуитов и проявляет умеренность в заботах о родственниках. Он уничтожает бандитов в Папской области и создает собственный флот для борьбы с пиратами. Сикст V рассекает средневековые кварталы Рима прямыми улицами, расходящимися трезубцем от обелиска на нынешней Пьяцца дель Пополо; водружает обелиск перед собором Св. Петра; возводит Святую лестницу, равную той, по которой Христос шел на суд Пилата; сооружает водопровод Аква Феличе и фонтаны, украшает город множеством монументов, строит великолепное здание Ватиканской библиотеки, основывает типографию для издания трудов церковных писателей. Симптомом конца Возрождения является его отношение к астрологии: если Юлий II советовался с астрологами о дне коронации, а Лев X основал кафедру астрологии в Римском университете (аналогичные кафедры существовали в Падуе, Болонье и Париже), то Сикст V запрещает астрологию, а заодно и всю практическую магию. Бурная деятельность папы требует огромных средств. Он утяжеляет бремя налогов, продает в беспрецедентных масштабах церковные должности, прибегает к огромным займам. Усугубляется и без того тяжелое финансовое положение курии. В 1590 году, услышав о его смерти, римский народ, ожесточенный тяжестью налогов и подстрекаемый иезуитами, низвергает статую, воздвигнутую ему сенатом на Капитолии.

Паоло Веронезе. Аллегория битвы при Лепанто. 1572 (?)

Вид Рима на фреске в Галерее географических карт в Ватикане. Ок. 1580

На совести последнего папы XVI века Климента VIII лежит мученическая смерть доминиканского доктора теологии Джордано Бруно, вернувшегося в Италию в надежде на покровительство понтифика. В руки инквизиторов Бруно попадает в Венеции по доносу своего ученика. Бруно обвинен в ереси. Восемь лет его держат в тюрьмах в Венеции и Риме, подвергая допросам и пыткам.

Возрождение приходит к самоотрицанию в «философии рассвета» Бруно и в страшной казни, уготованной ему Римской церковью. Бруно строит свою космологию, опираясь на неоплатоническую традицию Возрождения. Но он заходит в своих выводах так далеко, что ни в его представлении об одушевленности природы, ни в его картине Вселенной как множества самодостаточных звездных миров, образующих бесконечную совокупность в бесконечном пространстве, ни в его мысли о возможности разумной жизни на других небесных телах не остается места традиционному ренессансному антропоцентризму. Земной человек заменен фантастической фигурой всемогущего мага-мудреца, имеющего власть над звездами и формирующего стихии.

В этике Бруно исходит из ренессансного неприятия религиозного аскетизма и из ренессансного представления о достоинстве человека, обеспечиваемом не благородством происхождения, а личной доблестью. Но в его концепции «героического энтузиазма» идеальный человек, способный посредством магического акта принять в себя бесконечную Вселенную и расширить себя до ее пределов, решительно перевешивает человека реального. В этой концепции нет места ни ренессансному наслаждению радостями земной жизни, ни озабоченности личной выгодой, ни здравого социального инстинкта взаимополезности обычных («пресных», по выражению Бруно) людей.

Его гносеология продолжает традицию возрожденческого свободомыслия, но в отрицании Бруно исторической обусловленности настоящего прошлым и в его отказе от ссылок на авторитет любого, сколь угодно великолепного и знаменитого, мужа не остается места пафосу гуманизма, пронизанного ощущением течения времени и жившего «воспоминанием» античного знания и мудрости.

Неприятие и осуждение учения Бруно Климентом VIII и его окружением — это защитная реакция обыденного ренессансного сознания на экстремальные выводы философа-мага, которые воспринимаются противниками как извращение истин о месте человека в природе, обществе и истории. Но в их карающем усердии жестокость выходит за пределы пресловутого ренессансного аморализма. Было немало жестокого и в прежней итальянской истории. Однако такими злодеями, как Висконти, Малатеста или Чезаре Борджа, руководила страсть, все равно какая — любовная или политическая. Но когда в центре католического мира держат восемь лет за решеткой, а затем заживо сжигают на костре католика, не отрекающегося от Бога; ученого, философа, богослова, который вел диспуты в Женеве и Камбре, читал курс философии в Тулузе и Париже, Оксфорде и Виттенберге, издавал свои сочинения в Париже, Праге и во Франкфурте; человека с европейским именем, которым Италия должна была бы гордиться, — это не пароксизм страсти, а методично проведенная в назидание всей интеллектуальной Европе пропагандистская акция.

Это трагическое событие происходит в последнем году Чинквеченто — 1600-м. В Италии есть еще люди, обладающие ренессансной энергией, предприимчивостью, пытливостью. Портные и фармацевты, чулочники и мельники все еще создают литературные, научные и философские сочинения, проникнутые гуманистическими идеями. Торговцы и вельможи еще собираются вместе на заседаниях академий и обсуждают проблемы языка и философии, искусства и науки.

Но к концу века жизнь замирает в равновесии, складывается в стабильные формы, становится привычной. Всякого рода борьба: за господство в Италии, за абсолютную власть, за правильную веру, за чистоту Церкви — все это уже не ново. Нов лишь итог: усталость от свободы индивидуального поступка и желание жить благополучно и по регламенту. Обильная еда и дорогая одежда, дворец и вилла, огромное приданое, толпа ливрейных слуг, роскошная карета — предел мечтаний каждого, кто хочет и может разбогатеть в еще сохраняющем вертикальную мобильность обществе. Все увлечены составлением генеалогических древ, доказывающих древность происхождения.

Молодежь из патрицианских семей не хочет уступать сверстникам из дворян в рыцарской доблести, а образумившись, каждый ищет почетной должности при дворе государя, где заведен четкий испанский этикет. В такой атмосфере свобода поступка сменяется внутренней свободой цинического ума. Цинического — потому что конкретный жизненный опыт, насыщенный амбициями, корыстными желаниями, суеверными страхами, пристрастиями и привычками, отлично уживается посредством умственных уверток, лицемерно-учтивых масок и ритуальных жестов с моралью, нацеленной на спасение души. «Время приобретать прошло, пора сохранять приобретенное» — эта формула идейного вождя контрреформационных политических мыслителей Ботеро в его трактате 1589 года «Государственный интерес» звучит как отходная по Ренессансу. В эпоху прочных государственных границ и законного наследования власти, в эпоху кристаллизации политических структур апология индивидуальной экспансии воспринимается уже как анахронизм [41]. Наивному Бруно с его «героическим энтузиазмом» не оставалось места в регламентированной жизни Нового времени.

На Кампо деи Фьори трещит костер под нераскаявшимся еретиком из Нолы, а на расстоянии одного лишь квартала, в галерее палаццо Фарнезе, высятся леса, построенные для Аннибале Карраччи, выполняющего по заказу могущественного кардинала Одоардо Фарнезе, внука Павла III, роспись плафона с откровенно эротическими сценами из жизни олимпийских божеств — эффектный контраст к строгому регламенту аудиенций кардинала. Разумеется, в день казни художник, не говоря уж о его клиенте, — на Кампо деи Фьори. Это финальная сцена Возрождения.

* * *

В знаменитом трактате «Государь» Макиавелли изучает политическую практику итальянских тиранов как способ правления, с помощью которого якобы можно добиться единства и независимости Италии. Нет ничего общего между частной и гражданской нравственностью. Нет такого преступления, которое не было бы оправданно, если оно пошло на пользу государству, персонализированному в лице единовластного государя. Аргументация Макиавелли пронизана примерами из Античности. Мечтая о возрождении величия и славы Древнего Рима, Макиавелли смотрит на христианскую нравственность с сожалением и презрением, так как она, по его убеждению, повинна в ослаблении гражданской доблести.

Макиавелли замечает, что государь, как и всякий человек, действует по своей воле в меру отпущенной ему доблести. Успех зависит также от фортуны, то есть от природных склонностей человека и от инерции движения по более или менее удачно выбранному пути. Природные склонности — это то, в чем человек близок зверю. Макиавелли хочет, чтобы государь уподобился льву и лисе. «Лев боится капканов, а лиса — волков, следовательно надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам» [42]. Выигрывает тот, у кого лисья натура. Государю нет необходимости быть прямодушным и честным, но он должен казаться средоточием этих добродетелей.

Историю Макиавелли понимает как результат индивидуальной формообразующей деятельности, тем самым (может быть, неосознанно) сближая ее с художественной практикой. Ведь «являться в глазах людей» — то же самое, что изображать себя, работая над собой так, как художник работает над произведением. Возможно, охудожествлением тактики «нового государя» Макиавелли обязан Аристотелю, согласно которому вещи можно изображать «так, как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». Изображать людей «так, как они были или есть» — значит показывать их или «хорошими» (добродетельными), или «дурными» (порочными) [43]. Почти буквально повторяя аристотелевские формулировки, Макиавелли переносит их из художественного творчества в творчество политическое.

«Новый государь» порочен — такова уж удачливая лисья натура. Предъявлять подданным правдивый автопортрет для него самоубийственно. Аристотель предлагает ему две другие возможности: создавать добрую молву о себе и соответствовать мифическому образу идеального государя. Надо, чтобы подданным ты постоянно казался человеком мужественным, щедрым, справедливым, удачливым, благочестивым. Кроме того, надо постоянно убеждать их в том, что ты — любимец богов.

А если государь по натуре лев? Выглядеть львом не так рискованно, как выказать лисью натуру. Но открытость, какую львиная натура может позволить себе без ущерба для государства, имеет свои пределы. Лев страшен, самоуверен, неосмотрителен. Признать его силу добродетелью можно лишь с оговорками. Лев по природе ни щедр, ни справедлив. Значит, и для львиной натуры жизненно важно различие между «являться» и «быть».

Проходит два десятка лет, уже нет в живых автора «Государя», но вот Климент VII в разговоре с кардиналом Контарини словно цитирует Макиавелли: «Мир пришел в такое состояние, что кто более лукав и более изворотливо обделывает свои дела, того больше хвалят, считают более достойным человеком и больше прославляют, а кто поступает наоборот, про того говорят, что хотя человек он хороший, а цена ему грош» [44]. Желаемое стало действительным — мог бы резюмировать Макиавелли, будь он жив.

Его политическая философия имела прямое отношение к искусству Чинквеченто. Художники — специалисты в деле первостепенной важности, в создании того, что мы назвали «автопортретом» государя, то бишь государства. Если государю нет нужды быть добродетельным, но необходимо таковым казаться, то с какой стати художники будут показывать других людей такими, каковы те «на самом деле»? Важно лишь, чтобы облик любого персонажа, помимо легкости узнавания, доставлял эстетическое удовлетворение [45]. В Италии XVI века нет и не могло быть искусства, которое изображало бы людей львиной породы простаками, не замечающими капканов, а людей лисьего нрава — лицемерами, не прикрытыми масками милосердия, доброты, верности, человечности, благочестия.

Пьеро ди Козимо. Строительство дворца. 1515–1520-е

Различие между «являться» и «быть» оказывается актуальным в жизни и в искусстве как раз в то время, когда в Италии особенно быстро расширяется сфера театра — по существу, лицедейства. Чем горше и обманчивей жизнь, тем сильней и настойчивей героизируется образ человека. Героическим почитают теперь любое превышение обычной меры человеческих сил и возможностей. Героическая доблесть — все, что удивляет энергией, мощью, искусностью или необычностью. На каждом шагу встречаются выражения «сверхчеловеческий», «бессмертный», «божественный», «великий», «величественный», «высший», «возвышенный», «грандиозный», «торжественный», «роскошный», «пышный», «гордый», «триумфальный», «исключительный», «превосходный», «знаменитый», «доблестный». Эти слова относят к домам, мебели, одежде, к любым проявлениям человеческой жизни — от «великолепного завтрака» до «роскошных похорон». Проявляющаяся в этой лексике любовь элиты к декору, возвышенности, монументальности определяет собой формы общения, предметы обихода, литературу [46]. В ренессансной Италии, этой «стране мощнейших развратников и величайших насмешников» [47], героический профиль на аверсе медали, звенящий древнеримской или рыцарской доблестью, не имеет ничего общего с тем же самым человеком на реверсе. Впрочем, второе лицо предпочитают скрывать.

Никколло дель Аббате. Игра в Таро. Ок. 1550

Другой полюс тотальной театрализации жизни — нищие. Поднятый папами престиж католической столицы сделал ее привлекательной для богачей и знати со всего света, а нищим имеет смысл быть только там, где есть у кого просить, как актерам стоит играть только на публику. Священник Фатуччи писал в 1601 году: «В Риме ничего не видно, кроме нищих, и они так многочисленны, что невозможно пройти по улице, не будучи при этом окруженным ими со всех сторон». Как-то раз стражники арестовали в церкви Сан-Джованни Спаньуоло, на площади Навона, юношу, просившего милостыню во время мессы. Сохранилась запись допроса, на котором пятнадцатилетний профессионал рассказал о тайных объединениях римских нищих: «сбазити», растянувшись на земле, стонут и жалуются, как больные; «бароны», изображая бедных безработных, попрошайничают стоя и в добром здравии; «гуитти», скорчившись на земле, умирают от холода; «гонси» притворяются сумасшедшими; «рабурнати» — лунатиками; «бриши» бродят голыми; «трабокки» изображают расслабленных; «абетолини» — беженцев из турецкого плена; «фамиготти» — ограбленных солдат; «бистольфи» просят в одежде священников; есть еще «бедняги, ограбленные бандитами», а также больные пляской св. Витта [48].

Настольной книгой всякого образованного итальянца становится изданный в 1558 году трактат «Галатео, или Об обычаях» флорентийского аристократа, епископа и поэта Джованни делла Каза. Черпая примеры из «Декамерона», он с неподражаемым остроумием дает наставления в правилах хорошего тона, предназначенных, в отличие от книги Кастильоне, не для придворных, а для культурного общества вообще. Симптоматично само по себе появление такого адресата, не распыленного по отдельным придворным кружкам, но образующего слой общества, интегрированный в масштабах целой страны. В трактате, который еще до конца века будет переведен на другие европейские языки, описан комплекс условностей, соблюдать которые должен всякий человек с хорошими манерами. Главное достоинство человека, согласно делла Каза, — самообладание, проявляющееся в сдержанности, ибо «наши манеры приятны тогда, когда мы хлопочем не о своем, а о чужом удовольствии». В сравнении с прежними этикетными руководствами наставления делла Каза четче очерчивают сферу приватного. За столом лучше есть из своей тарелки, а не с общего блюда; сидеть надо на стуле, а не на общей скамье. «Не советую протягивать другому бокал, из которого сам отпил... Еще менее посоветую угощать соседа грушей или каким бы то ни было плодом после того, как сам его надкусил» [49]. Может создаться впечатление, что современники делла Каза уже не опасались быть отравленными. Но история гибели герцога Франческо Медичи и Бьянки Каппело показывает, что этикет был такой же идеализацией действительного положения вещей, как и другие формы культуры Чинквеченто.

Джироламо Романино. Званый ужин в замке Мальпага. Ок. 1527

Пьерфранческо Фоски. Благочестивая семья. Ок. 1545