Юрий Пиляр

Ирина Пиляр

Семейный альбом. Трепетное мгновение

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Редактор Людмила Маковейчук

Технический редактор Ирмели Таласйоки

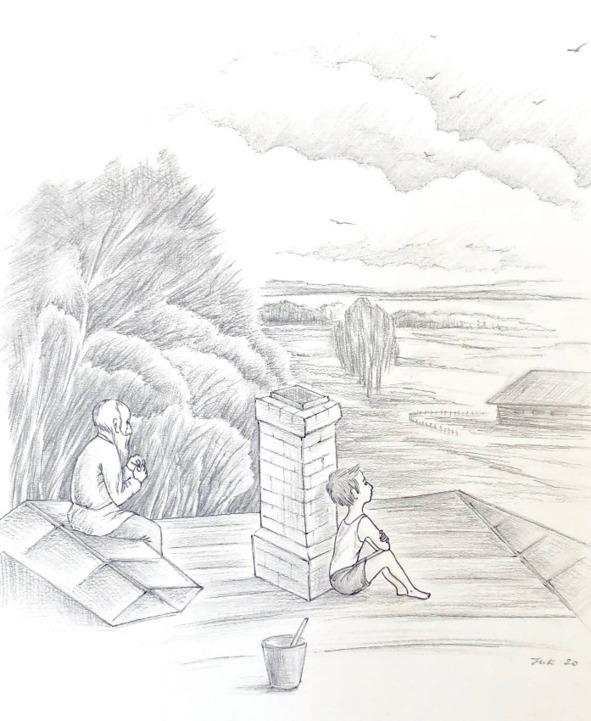

Художник Юлия Колга

Оформление книги Ирина Пиляр

© Юрий Пиляр, 2020

© Ирина Пиляр, 2020

Свое название «Семейный альбом. Трепетное мгновение» — новый сборник получил не случайно. Повести, рассказы и эссе авторов сборника позволяют высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в позапрошлом и прошлом столетиях, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое.

Объединяющим началом всей книги является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде и прабабке, своем деде и отце.

ISBN 978-5-4498-6296-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Семейный альбом. Трепетное мгновение

- Предисловие

- Часть первая

- Вор-воробей

- Моя семья

- Страшный сон

- Серега

- На Кубене

- Заблудился

- Князь Шуйский

- В папином кабинете

- Праздничным вечером

- Сёстры, Люба и костыли

- Я цыган

- У лесорубов

- Опять собака

- Как мы с Ксеней болели

- Папа и мама

- Он не умрёт

- Талая земля

- Семь лет спустя

- Друзья-приятели

- Нина

- Поход в столовую

- Урок литературы

- Футбол

- Дома

- Муки творчества

- Немецкий

- У нас всё ещё впереди

- Любимый учитель

- Трепетное мгновение

- Елизарово

- Я — домашний учитель

- Мария Августовна

- Кое-что о воспитании характера

- Избранное общество

- Сестра

- В библиотеке

- Мамины письма

- Большак

- У озера

- На границе

- Все это было

- Часть первая

- Часть вторая

- Часть третья

- Пояснение к анкете (вместо автобиографии)

- Место рождения

- Национальность

- Социальное происхождение

- Теперь об отце

- Странички дневника писателя

- Матрешка

- Вор-воробей

- Часть вторая

- Разрыв-трава

- Дедушка Айджан

- Сердечная привязанность

- Семейный альбом (Бароны)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА

И 75-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Предисловие

В литературу 60-х годов фронтовик, бывший узник концлагеря Маутхаузен, Юрий Пиляр пришел со своей темой — темой фашистских концлагерей, и этой теме писатель остался верен до конца, до последних своих дней. Вот, что он сам написал о себе в своем дневнике: «Я — писатель-антифашист, в юности был активным участником антифашистского Сопротивления в Маутхаузене.

Вся моя сознательная, с 1956 г., жизнь направлена на борьбу с этим дьявольским явлением — германским фашизмом: мои романы, повести, очерки, выступления по радио и телевидению. Этот дьявол во плоти, сгубивший более 50 млн. человеческих жизней и создавший ад на земле — концлагеря. Я пытался, как писатель, вскрыть изнутри и со всех сторон — в назидание потомкам — природу сего страшного явления!»

В сборник «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ» вошла ранняя повесть Юрия Пиляра «Все это было», с которой он начал свой путь писателя-антифашиста. В этом, по сути автобиографическом повествовании, показаны страшные годы военного лихолетья, с 1942 по 1945, которые герой повести провел в застенках концлагеря Маутхаузен.

Трилогия «Вор-воробей», «Талая земля», «Трепетное мгновение», предшествующая военной повести, рассказывает о детских, отроческих и юных годах автора. В этот период жизни складывается характер, воспитывается воля, а главное проникают в душу героя все те ценности, полученные в семье, которые позволили ему чуть позднее, в неполных восемнадцать лет, преодалеть нечеловеческие испытания, выпавшие на его долю в фашистком лагере смерти.

Кроме того, в сборнике «Семейный альбом», читатель встретится с рассказами выпускницы Литературного института в Москве, Ириной Пиляр, дочерью Юрия Пиляра.

Идея совместной книги отца и дочери появилась давно, еще в ту пору, когда они оба увлеченно работали над киносценарием «Матрешка» в 1975 году. Позже, творческий руководитель Ирины Пиляр на отделении прозы в Литинституте, известный писатель Анатолий Ким, положительно оценивал художественные работы своей студентки и не раз предлагал их к публикации.

Постепенно родился общий замысел книги «Семейный альбом», позволивший высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в прошлом столетии и на рубеже веков, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое и соприкоснуться с настоящим. Наряду с художественными произведениями, включенными в сборник, встретятся жанры и документальной прозы, и дневниковые записи, и эссе. Но объединяющим началом всей книги, повторяем, является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде, деде, отце, а это уже не только личная история, но и немного всеобщая…

В эссе «Пояснение к анкете» писатель Юрий Пиляр впервые открывает свое происхождение. Древний баронский род Пилар фон Пильхау имеет глубокие корни, правда, здесь еще немало темных пятен. Об этом, о своих более близких родичах, некоторых биографических подробностях увлекательно и с добрым юмором рассказывает автор.

Первую часть сборника завершают «Странички дневника писателя», написанные в больнице (1987 год), в последний короткий период жизни писателя, несколько месяцев не дотянушего до своих 62-х лет.

Вторую часть книги открывает пробная работа Юрия Пиляра в качестве киносценариста при участии юного соавтора — шестнадцатилетней дочери Ирины. Матрешка — это символ, любимый сувенир, который привозит своим чешским подругам одна московская школьница. А на чешском курорте она оказывается, сопровождая на лечение своего овдовевшего отца, ветерана войны, воевавшего, между прочим, и в этих местах, недалеко от Праги, а впоследствии попавшего в концлагерь и заработавшего весь тот букет болезней, который и пытается излечить здесь, на целебных чешских водах…

«Матрешка» — это и своеобразный переходный мостик к творчеству Ирины Пиляр, ибо впервые в центре повествования появляется девический образ, образ героини, который будет присутствовать на страницах произведений, составляющих вторую часть сборника «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ».

В рассказе «Дедушка Айджан» (1984 г.) читатель оказывается в далекой казахской степи, где в доме таинственного старика-травника собрались жаждущие исцеления женщины. «И, — как пишет писатель Анатолий Ким, — началась исповедь не литературной, а живой души о жизни, о горе, о страхе смерти, о милосердии, о постижении нелегкой науки добра…»

Повесть «Разрыв-трава» (1986 г.) — семейно-бытовая драма. «Никто не виноват, и все виноваты. Отец и мать, и мачеха, и жизнь, которую не так складывают люди…» (из рецензии писателя В. Амлинского).

Рассказ «Сердечная привязанность» (1990 г.) — о сострадании, о женской доле, об испытаниях судьбы и еще о вере, о Божием храме.

Эссе «Семейный альбом» — первое название «Бароны» (1994—95 гг.) — как бы продолжает тему эссе Юрия Пиляра «Пояснения к анкете» и дает более полную и широкую картину родословного древа, семейной генеалогии. Такая возможность у Ирины Пиляр появилась в результате открытия новых архивных данных как в нашем отечестве, так и за рубежом. На родословном древе засияли имена фельдмаршала Голенищева-Кутузова, графа Орлова, князя Кудашева, Столыпина, князя Воронцова-графа Шувалова… Список можно продолжить. Сокращенный вариант этого эссе под названием «Бароны» печатался в газете «Дворянский вестник» при Российском Дворянском Собрании.

Не всегда, далеко не всегда, сбываются мечты. Юрий Пиляр долгие годы ждал переиздания известного романа «Люди остаются людьми», переведенного на многие европейские языки и причисленного к лучшим военным произведениям своего времени. Не дождался. Мечтал писатель и об издании двух- или трехтомника своих произведений к 70-летнему юбилею, который состоялся бы в 1994 году. Жизнь оборвалась в шестьдесят два года, юбилейных томов не было и посмертно.

Сейчас в моде другие книги. Книжные магазины изобилуют детективами, приключенческой литературой и любовной романистикой. Поэтому можно понять издателей, которые избегают брать в производство рукописи серьезного, так называемого не популярного содержания.

Тем не менее, мы осмелились предложить к изданию сборник «Семейный альбом. Трепетное мгновение», вложив в производство книги собранные по крохам собственные средства. И нас не оставляет надежда, что книга найдет своего читателя, свою среду обитания. И еще. Сбудется, даст Бог, хотя и с опозданием, мечта писателя об издании совместной, его и дочери, художественной книги…

Ирина Пиляр

Часть первая

Юрий Пиляр

Вор-воробей

Мальчик на ножки ступает, Ума-разума пытает… Вор-воробышек летит — То мальчоночка шалит.

Северная игровая песня

Моя семья

Мой папа учитель и агроном. Мы живём в школе на втором этаже, здесь живут и другие учителя со своими семьями. На первом этаже классы — пятый, шестой и седьмой, кабинеты, папина комната-лаборатория, физкультурный зал, ну, а на втором, как я уже сказал, живут.

Наша школа называется ШКМ — школа крестьянской молодёжи. Она стоит на краю большого села Троицко-Енальское, у широкой дороги. Мы сюда приехали из города Великого Устюга несколько лет тому назад, но я плохо помню, как переезжали: был ещё мал.

Теперь я уже умею читать, а писать — только печатными буквами. Однажды сестра написала в тетрадке слово ЮРА, я перерисовал его и выучился, потом разучил слова ПАПА, МАМА, а потом научился писать остальное. Мама это объясняет тем, что у меня способности. Я, правда, люблю рисовать. Я как-то разрисовал карандашом дверцу папиного бюро — нарисовал корабли; мама хотела их соскоблить ножом, а меня поставить в угол, но папа заступился: он решил сохранить мои корабли на память.

Я хочу стать моряком. Мы получаем журналы «Красный следопыт», «Прожектор», «Вокруг света», и я подолгу рассматриваю картинки, на которых изображены корабли. Море такое красивое, я часто любуюсь им в одной толстой книге — Брема. Там на цветном листке, загороженном тонюсенькой папиросной бумагой, нарисован берег моря, голубого-голубого, и ягуар. Этого ягуара и узкую полоску моря я вижу иногда даже во сне.

У меня две сестры. Вообще-то их, сестёр, больше, но те не с нами, они замужем. А эти должны присматривать за мной, Ксеня и Ира. Ксеня на два года старше меня, она весной перешла во второй класс и ещё играет в куклы, а Ира закончила ШКМ и теперь учительница физкультуры. Они только расстраивают маму, что плохо за мной присматривают: им некогда.

У нашей мамы больное сердце. Когда она лежит, нам по хозяйству помогает Дуня. А когда мама здорова, она копается на огороде или возится на кухне — стряпает, стирает бельё, чинит папины рубашки, — или же разговаривает с женщинами, которые приходят к ней посоветоваться.

Вот пока и всё о нашей семье. Потом я буду ещё кое-что рассказывать о папе, маме и сёстрах, а сейчас только скажу, что они всегда заняты и им не до меня, а мне это и на руку.

Страшный сон

Сегодня мне приснились ведьмы. Сперва собака, которая живёт недалеко от почты, а потом ведьмы. Я будто поднимаюсь по лестнице домой, а она лежит поперёк на ступеньке и смотрит на меня жалостно. Словно хочет что-то сказать или не пустить. Ну, я взмахнул руками и перелетел через неё — во сне это получается, — а когда встал на ноги и оглянулся, собака исчезла. И тут я заметил, что в коридоре темно, а в углу возле нашей двери кто-то притаился. Я сразу понял, кто это. Ведьмы же всегда в углу прячутся, подкарауливают. Я — обратно, а ещё одна ведьма из-под лестницы выскочила, расставила руки и пальцами скрюченными шевелит. Я в другой конец коридора, и они за мной. Я по чёрной лестнице вниз, и они тоже. Я опять взмахнул, перелетел через их головы, а они раскрыли рты и нехорошо смеются. И будто бы я уже не в коридоре, а в папином кабинете, а сам папа в соседней комнате сидит на стуле, лицо у него печальное и какое-то больное, он смотрит в открытую дверь и будто не видит меня. Я думаю, почему же он не видит — так обидно! — хочу позвать его, а ведьмы уже тут как тут, захлопнули дверь и опять — ко мне. Я от них и выпрыгнул в окно, прямо со второго этажа. Я понимал, что это сон, поэтому и выпрыгнул. И не разбился, а только проснулся.

Это ещё хорошо, что так проснулся. Бывает, что просыпаешься не по-настоящему: тебе лишь кажется, что проснулся, а на самом деле продолжаешь спать. Со мной несколько раз было так: я вдруг как будто просыпаюсь, как будто вижу себя в папином кабинете, где я сплю, вижу как будто даже солнце в окне, но когда встаю — никого в комнате нет, и на улице никого нет, и солнце вдруг начинает меркнуть, и я уже догадываюсь, что сон не кончился, и что ведьмы где-то поблизости и вот-вот снова погонятся за мной. Такие двойные сны я особенно не люблю.

Вот и сейчас — я проснулся и не совсем уверен, проснулся ли. Во-первых, тихо, не слышно ничьих шагов и голосов. Во-вторых, в окне солнце. Всё подозрительно смахивает на тот сон, который я особенно не люблю. Надо попробовать надеть тапочки и стрелой промчаться в уборную, а потом опять залезть под одеяло. Это самое лучшее, чтобы избавиться от ведьм: после этого ведьмы обычно не снятся. А вдруг мне только покажется, что я туда промчусь, а на самом деле это произойдёт не там, а на папиной кушетке, во сне?

Нет, пробовать не буду. Я и так чувствую, что проснулся. Тишина в комнате — это потому, что папа на своём опытном участке поливает огурцы, или подщипывает томаты, или что-то колдует над земляной грушей — прививает или скрещивает; мама на нашем огороде окучивает картошку, да и Ксеня с ней, наверно. А Ира, конечно, ушла в сельсовет или в избу-читальню по общественным делам — она всегда пропадает по общественным делам.

Солнце — самое настоящее. Оно ещё невысокое, смотрит в комнату сквозь тонкие ветки берёз. И совсем не меркнет. Значит, я проснулся не как будто, а точно. Здравствуй, день!

На кухне меня ждёт большая кружка парного молока и ломоть ржаного хлеба. Молоко я выпиваю залпом, хлеб, посолив, сую в карман. Затем ополаскиваюсь под рукомойником, проверяю почтовый ящик на двери — он пока пустой — и по чёрной лестнице схожу на крыльцо.

Здесь, пригревшись на солнышке, дремлет кот Васька. Я котов не люблю. Во-первых, он притворяется, что дремлет, а сам все видит и слышит, а во-вторых, они орут на чердаках. Его можно было бы щелкнуть в нос или дернуть за ус, но я этого не делаю — ленюсь. Я вообще лентяй. Это даже папа признает, что я лентяй. Интересно все-таки, почему папа был такой печальный и не увидел меня? Надо обязательно его об этом спросить.

Я спрыгиваю на дорожку и иду не спеша. Со стороны хлевов тянет разогретым сухим навозцем, снизу из тени остро пахнут лопухи. Мне гораздо больше нравится, когда пахнет черёмуха, липа, даже берёза. А всего лучше — мамины духи в синем флакончике. Я на маму не обижаюсь, хотя она первая и придумала, что я лентяй. Я не лентяй, а просто не люблю делать того, что не хочется.

Сейчас я пойду на почту и принесу наши газеты. Мне неохота идти на почту — из-за собаки, но я всё-таки пойду. Мне нравится, когда папа доволен. Почтальон всегда опаздывает с газетами, а папа любит читать их, когда приходит обедать. И потом, мне хочется посмотреть на заведующего почтой и на плакат, который там висит. Хоть я и боюсь собаки.

Я иду сперва по песчаной дорожке, затем сворачиваю на широкую дорогу. Небо высокое-высокое и голубое. За косой изгородью тянутся поля, шуршащие, жёлтые, с птичьими гнёздами и васильками. А за полями — кудрявый лес, такой неровный зелёный поясок; он зелёный только днём, а рано утром — синеватый, а вечерами — чёрный, иногда немножко сиреневый. От поля волнами идёт сухой тёплый дух.

Я перепрыгиваю канаву, прикладываю ухо к телеграфному столбу и закрываю глаза. Я это очень люблю: там что-то таинственно гудит внутри. Мне представляются какие-то дальние страны, какие-то загорелые матросы, и я сам среди них. Я могу стоять так долго-долго и всё воображать. Но сейчас мне надо на почту.

Пыль на дороге мягкая и тёплая. Она забивается между пальцев и щекочет. Я иду нарочно посреди дороги. Пусть собака думает, что я её не боюсь.

Слева кузница, справа скотный двор и силосная яма. В кузнице весело постукивают и позванивают: стук-звон, стук-звон. А из ямы вкусно пахнет прошлогодним силосом — так бы и поел! Или хорошо зайти в кузницу и покачать за длинную палку мех. Они там, в темноте, как колдуны. Но мне сейчас не до них. Надо вовремя принести газеты и посмотреть на заведующего и на плакат.

У этого заведующего пышные усы, бурый лоб и короткие волосы ёжиком, и он замечательно говорит слово ДЭПЕША. Это он так говорит, как до революции. Раньше говорили ДЭ-ПЕША, а теперь телеграмма, мне это папа объяснил. Он, заведующий, похож на вредителя. Мне немножко жутко, когда я смотрю на него. А на плакате — весь красный, вернее, оранжевый рабочий вытянул руку и показывает пальцем. И никуда от него не спрячешься. Куда ни встанешь — всё равно глядит на тебя круглыми глазами и показывает пальцем. Он и на заведующего показывает, и тому, наверно, ещё жутче, потому что заведующий похож на вредителя…

Собака уже поджидает меня. Растянулась в тенёчке возле высокого тесового крыльца, высунула язык и следит за мной — ждёт, когда я с ней поравняюсь. Я чувствую, как начинает колотиться моё сердце.

Я не должен подавать виду, что боюсь её. Я тебя не боюсь, собака, ты только не вставай. Я не смотрю на неё. Не надо обращать внимания. Надо идти спокойно и прямо, но у меня подгибаются ноги. Теперь она обязательно придерётся.

Я иду почти не дыша. И я слышу, как она, проклятая, вскакивает и топает, перебирая лапами, по сухой тропе. Я на неё не гляжу, не обращаю внимания, а она всё равно приближается.

Не надо, собака, пожалуйста, не надо!..

И я чувствую, как сзади на мои плечи наваливаются две прохладные мохнатые лапы. Я делаю вид, что ничего не случилось, и продолжаю идти. Я не обращаю внимания, хотя всё во мне холодеет. Мне хочется закрыть глаза и очутиться во сне. И у меня пересыхает во рту.

А она шагает, опираясь на мои плечи, и часто, шумно дышит мне в затылок. Господи, миленький, заступись ты за меня!

Внезапно я ощущаю толчок, чуть не ныряю носом, и — какая радость, какое облегчение! — её лап на моих плечах больше нет. Помоги и помилуй, помоги и помилуй!

Теперь я слышу позади себя только мягкие её шаги. Она идёт за мной следом. А вдруг ей что-нибудь ещё вздумается? Помоги и помилуй! Но вот шаги затихают. Наверно, остановилась. А может быть, хитрит? Ждёт, что я оглянусь?

Но собака в самом деле отстаёт и тут же исчезает куда-то. Как во сне.

Я поглубже вздыхаю и бегом к крыльцу почты.

Пожилая тётенька-служащая с растрёпанными волосами молча протягивает мне газеты, и мне как-то подозрительно: а вдруг она сейчас превратится в ведьму? И всё на почте сегодня как-то подозрительно: заведующего с усами не видно, молоточком по письмам никто не постукивает, и плакат с оранжевым рабочим висит как будто не с той стороны. Что-то всё не такое, не настоящее…

Когда я уже другой дорогой возвращаюсь домой, я думаю: может, я ещё не совсем проснулся? Мне хочется побыстрее к папе, чтобы он мне всё объяснил — и про тот сон, как он был печальный и не увидел меня, и про сейчас, — я заворачиваю за школьный сарай, спешу на опытный участок, но там папы нет. Я бегу домой, и дома его нет. И мамы нет. Одна лишь Ксенька под окном в тени играет со своей подругой Любой Кораблёвой в куклы. Я сверху крикнул Ксеньке, спросил её, а она мне только ответила, что мама велела никуда не уходить, потому что скоро будем обедать; а папа, сказала Ксенька, наверно, пошёл в кооператив узнавать, привезли ли удобрения. А какой дорогой пошёл — через лесок или мимо кузницы, — она не знает.

Вот она всегда такая: ничего не знает! Ксенька-то, я вижу, самая настоящая — толстоносая, с голубым бантом на голове, — и мне сразу стало полегче.

Серега

Я ещё немножко покрутился у окна, пока не пришла мама, а потом потихоньку улизнул. Я знаю, что делать что-нибудь потихоньку некрасиво, но всё же иногда делаю. Я не люблю обедать, когда жарко. Мама будет заставлять есть горячий суп — вот я и улизнул. Я тоже решил пойти в кооператив.

Жарища такая, как в бане. Трава, цветы, можжевельник — всё разомлело на солнце и пахнет. Пчёлы уткнулись в мохнатые лиловые цветы и дремлют, выставив задки. У них там на самом кончике — чёрный блестящий коготок. Они им тоже жалят. Чтобы никто не смел брать мёд, который спрятан в их животе в светлом круглом мешочке. Я на обратном пути обязательно поохочусь на пчёл, выну из них мешочки и угощу маму мёдом. Чтобы она не очень сердилась.

Я иду по лесной поляне. На голове тюбетейка, голову мне не печёт. Эта дорога через лесок хороша тем, что здесь никто не подстерегает меня и не мешает воображать. Собственно, дороги нет, это я так просто говорю себе, что дорога, — я тут много раз ходил и запомнил, где поляна, где яма с крапивой, где надо свернуть в поле и идти по тропинке че¬рез рожь. Интересно, что, когда я что-нибудь воображаю и после рассказываю про это дома, папа улыбается сквозь очки и называет меня фантазёром, а Ксенька — вруном. Она всё время называет меня вруном.

Во ржи меня не видно, я скрываюсь в ней с головой. Она сухая и жёсткая и дышит зноем — рожь мне не очень нравится. И ячмень не очень — из-за колючих усиков, загнутых кверху. А овёс нравится. Когда овёс ещё недоспел, его можно набрать в ладонь и пожевать. Из него вытекает сладкое молоко. Им питаются медведи.

Во ржи медведей не бывает. Тут только жаворонки — как вылетят внезапно и, быстро хлопая крыльями, скроются. И опять тишина. И громадное солнце. И васильки стоят на ножке, синие и фиолетовые звёздочки…

Поле обрывается, и я выхожу на деревянные мостки, которые протянулись от больницы до церкви. Отсюда рукой подать до кооператива. О нашей церкви я ещё расскажу. Ужас! А теперь через площадь, через зелёный бугорок, через широкую горячую дорогу прямо в просторный двухэтажный дом, в открытую дверь.

Внутри темновато, не жарко и столько разных приятных запахов! Я из-за запахов сюда и хожу. И из-за того, что тут в самую жару не жарко. И ещё из-за одного хромоногого пар¬ня Серёги, который околачивается тут целыми днями.

Пахнет, во-первых, пряниками и керосином. Во-вторых, рогожей, деревянными ящиками и водкой. Немножко пахнет табаком от папирос. Я люблю, когда много запахов, — тогда я тоже что-нибудь воображаю и мне что-то представляется.

На меня смотрит продавец. Он возвышается над прилавком, как колокольня. Он строгий, и с ним трудно разговаривать. Я снимаю на всякий случай тюбетейку.

— Что, мамку потерял? — сверху спрашивает он толстым голосом.

Он серый и очень чужой.

— Папу, — отвечаю я снизу.

У продавца большой рот, большой нос, и он весь какой-то жёсткий.

— Папы твоего тут не было. Может, в правлении?.. А ты чего всё носом водишь?

— Я пряников хочу, — сознаюсь я.

Голова продавца склоняется над прилавком. Большой рот кажется ещё больше.

— Деньги-то есть?

— Нету.

Продавец вновь выпрямляется и делается неподвижным. И равнодушно молчит.

— Я деньги после могу принести. Сколько надо? — говорю я.

— После нельзя.

— А почему нельзя?

— Потому что нельзя. Амба!

Вот и поразговаривай с ним. Амба, и всё. Это слово надо обязательно запомнить — «амба»!..

Не удастся мне поесть пряничка. Так жалко! Пока я не сказал ему, мне и не хотелось, а теперь так захотелось, что только о них и думаю. И запах только один слышу — медовый, очень сытный. И они стоят перед моими глазами, хоть я и не вижу их за высоким прилавком, — круглые, твёрдые, с застывшей белой корочкой. Я глотаю слюну.

— Сходи попроси у мамы две копейки, — говорит голос сверху.

— Сейчас, — отвечаю я и бросаюсь к двери.

В дверях чуть не налетаю на того самого Серёгу. Я его чуть не сбиваю с ног — у него одна нога покороче и слабая, и ему неудобно ходить. Он меня отталкивает, и я бочком проскакиваю мимо него на улицу.

А на улице, на солнышке, я сразу понимаю — никаких мне двух копеек не будет. И пряников, значит, не будет. Я улизнул от обеда — какие уж тут две копейки! Даже если я добуду маме мёда из пчёл, всё равно не будет.

Я вытаскиваю из кармана ломоть хлеба, который остался у меня от завтрака, сажусь на опрокинутый ящик в тени и ем. Серёга уже выходит раскачиваясь. У него большущая кепка со сломанным козырьком, одна щека оттопырилась — там заложен кусок сахару, я знаю. Сейчас он будет закуривать.

Серёга правда закуривает папиросу, соскакивает на од-ной ноге с низкого крылечка и поворачивается ко мне.

Он глядит на меня, а я на него. Я гляжу, как он сосёт сахар и курит. Я ему чуть-чуть завидую — из-за сахара. Я тоже мог бы сосать сахар и есть хлеб. Получилось бы, как будто я ем пряник.

— Чего вылупился? — угрюмо спрашивает Серёга.

Он всегда угрюмый. Я однажды видел, как он курил сразу две папиросы. Сунул их в уголки рта и дымит. И сурово смо¬трит по сторонам — не смеются ли?

— Ты зачем тогда голубям глаза вытыкал и с церкви бросал? — говорю я.

— А мне ндравится, — мрачно хрипит Серёга. — А те какое дело?

А сам сосёт сахар и дымит.

Я прячу хлебную корку в карман — после доем, — слезаю с ящика и отхожу шагов на десять. С Серёгой лучше разговаривать издали.

— Ты живодёр, — говорю я.

— Чего? — грозно произносит Серёга и немного оседает на кривую ногу, изготовляясь к прыжку.

— Живодёр, — повторяю я.

Тут я потихоньку пячусь, потому что Серёга резко сдвигает брови.

Хотя догнать меня он всё равно не сможет.

Но Серёга вдруг перестаёт хмуриться и подтягивает слабую ногу. Папиросу вынимает изо рта. И даже будто улыбается.

— Хошь, на пряник дам? — почти уже ласково спрашивает он.

— Мне отец даст.

— Когда те он ещё даст, а я — вот! — И Серёга, улыбаясь, показывает медную денежку, на которую можно купить пряник, а то и два.

Пока я размышляю, как быть, Серёга неожиданно в два маха подскакивает ко мне и больно хватает за плечо.

— Попался! — злорадно смеётся он. — Я те сейчас покажу живодёра, я тя, шкет, зелёная труба, сейчас тоже сброшу с колокольни.

— Эй! — кричит кто-то. — А ну, пусти парня!

— Сейчас, дяденька, пущу, — ухмыляется Серёга и тащит меня, ухватив за ухо, к церкви.

— Пусти, живодёр, подкулачник! — чуть не плачу я, с ужасом представляя себе, как Серёга будет сбрасывать меня с колокольни.

Серёга даёт мне подзатыльник, и тут — тут вновь происходит чудо.

Чья-то длинная рука цепляет Серёгу за шиворот и встряхивает. Жёсткие Серёгины пальцы отпускают моё горящее ухо. Серёга бормочет ругательства, а продавец из кооператива, ворочая головой, сердито отчитывает его.

— Подыми головной убор, — тоже сердито говорит мне продавец, и, когда я поднимаю сбитую Серёгой тюбетейку, он берёт меня за руку и ведёт в открытую дверь.

Скажите — не чудо! И даже бесплатно пряник даёт. Я после ему, конечно, отдам две копейки за пряник, хотя он мне больше ничего и не говорит про деньги.

Я снова выхожу из кооператива. Серёги не видно. Ну и ладно. Сегодня я уже нагляделся на него. Я его не боюсь, хоть ему уже пятнадцатый год. Я от него всегда могу убежать.

На улице всё ещё как в бане: жарко, душно. Даже куры с петухами попрятались. Я бы пошёл на Кубену купаться, но, во-первых, надо идти мимо кладбища, а во-вторых, я обещал папе не ходить без него на Кубену. Куда бы мне ещё пойти, где прохладно или хоть не так жарко?

Я думаю об этом и вдруг вижу, что из дома Тимачёвых выходят с ружьём. Два знакомых дяденьки из сельсовета и один незнакомый, в военной форме. Я военных люблю. Я забываю про жару и бегу поглядеть на военного. И на ружьё, которое держит, посмеиваясь, председатель из сельсовета.

Они, посмеиваясь, останавливаются около деревянной трибуны, где Первого мая висели плакаты и говорили речи. Я тоже останавливаюсь недалеко от трибуны. У военного дяденьки на поясе кобура с наганом. Вот бы он стрельнул из него! Я больше не могу оторвать от него глаз. Сапоги у дяденьки чистые, как зеркало, на воротнике малиновые полоски, жёлтые пуговицы горят, ремень немножко поскрипывает, когда он поворачивается. Голова у него бритая, розовая, и он тоже посмеивается негромко. До чего же красивый!

Председатель из сельсовета, что-то сказав ему, кладёт ружьё на уголок трибуны и целится. Он наводит дуло на колокольню, где сидят галки. Вот здорово! Сейчас как бабахнет! Я от волнения присаживаюсь на корточки.

Вдруг ружьё как ударит с грохотом — это оно выстрелило. Жутко! И запах сразу пошёл, незнакомый, холодноватый какой-то. И что-то чёрненькое полетело вниз со второго окошка колокольни, где сидели галки. А остальные с гомоном взвились и заполошились вокруг, затолклись.

— Точненько! — радуется председатель и поворачивает к военному смеющееся малиновое лицо. — Теперь ваш черёд!

А военный больше не посмеивается, а чего-то морщится. И показывает на свою руку — она у него, наверно, болит. Но всё-таки подходит к ружью и прикладывается. А галки-дуры, покричав, опять рассаживаются в ряд — пожалуйста, бей любую!

Я гляжу на военного дяденьку не отрываясь. И всё вижу: как он опять морщится, как поддевает под локоть ремешок от ружья, как целится, прикрывая глаз.

И я опять присаживаюсь на корточки и замираю. Но военный не спешит.

— Ну, Агапыч! — говорит весёлый председатель. — По мировой гидре… Пли!

Но военный дяденька поднимает голову, а потом и вовсе снимает ремешок с локтя.

— Не могу, адская боль…

— Тогда проиграл, — смеётся председатель, — всё одно проиграл, товарищ начальник!

Конечно, проиграл. Мне так обидно, что он не стрельнул, хотя и жалко галок. И мне кажется, что никакая рука у него не болит, а просто боялся промазать. Я весь изождался, пока он стрельнёт.

И они делаются неинтересными мне. Пусть уходят дообедывать. Я пойду на убитую галку посмотрю.

Галка вся разбита и в крови. Даже перья валяются. А глазок неживой смотрит. Не успел закрыться.

Неожиданно я вижу Серёгу, который сидит в тени, прислонясь спиной к ограде. Что это он — плачет? У него под глазами розовые ободки.

Я не люблю, когда люди плачут. Даже если это живодёр Серёга.

— Тебе галку жаль, Серёга?

— Уйди, зелёная труба, — отвечает он.

А может, он и не плакал?

— Ты плакал, Серёга?

— Галифешники! Зимогоры! — зло бормочет Серёга и плюёт, стараясь достать меня.

— А он галку пожалел, а ты голубей не жалел, — говорю я, отодвинувшись. — Он не стрельнул потому, что зачем ему это, а тебе убивать голубей «ндравится».

Серёга хватает камень, но я проворнее: уже отскочил.

— Вы богатели, а бедняки беднели, — продолжаю я. — А теперь этого нет, вот ты и злишься…

Я догадываюсь, почему он плакал. Он из-за меня плакал. Из-за того, что продавец не дал ему сбросить меня с колокольни. Он же убогий, и его никто раньше не цеплял за шиворот и не тряс. Вот он и заплакал. Или, может, своего отца вспомнил, как его в милицию забирали за то, что он мешал богачей Тимачёвых раскулачивать?

И мне опять делается жаль Серёгу: он ведь теперь всё равно что сирота.

— Сын за отца не ответчик, — примирительно говорю я. Это я вспомнил папины слова, когда он спорил с Ирой.

И снова я отскакиваю в сторону — камень, кинутый Серёгой, падает на середину дороги, в пыль.

— А почему я зелёная труба? — Я уже давно хотел спросить его об этом.

Но Серёга больше не отвечает. Он, наклонившись, вытаскивает из штанов папиросы. Интересно бы узнать — зачем он всё курит? Ладно, я лучше пойду к больнице, там около реки не так жарко. И, отвернувшись от Серёги, я снова иду через пыльную дорогу, мимо церкви к деревянным мосткам, белеющим посреди ржаного поля.

На Кубене

Теперь надо рассказать сперва про церковь и утопленника, а потом — что было дальше.

Я ведь на колокольне бывал, но об этом почти никто не знает. Когда стоишь там наверху и смотришь вниз, то кажется, будто колокольня чуточку качается и вот-вот упадёт, или железная решётка выломится, или меня ветром сдует, — всегда что-нибудь такое кажется, отчего делается немножко щекотно.

Я это люблю, то есть люблю, когда немножко щекотно и когда кругом всё видно: поля, деревни, река Кубена — она блестит на солнышке и извивается в берегах, и всё наше Троицко-Енальское, и люди, у которых как будто нет туловища, а одни головы с ногами, и очень длинные дороги, и всё так чисто и прибрано на земле.

И дует ветерок со всех сторон. А над головой громадина колокол, как баба в дублёной шубе, а сбоку под перекладиной, как ребята на лавке, другие колокола мал мала меньше. И галки кричат и летают туда-сюда — беспокоятся. Я на колокольню три раза лазил.

Я прошлый год, когда церковь была ещё открыта, и внутрь заходил. Жуть! Внизу темно, стоят люди, а вверху дым, и по бокам жёлтенькие огни свечек, что-то поблёскивает, и голову она так печально наклонила и ребёночка держит, и в темноте красиво поют. А посреди стоит поп-батюшка и быстро говорит басом. Скажет быстро что-то непонятное и запоёт, а позади из темноты подхватят и тянут в несколько голосов. А старики со старушками в темноте торопливо крестятся и что-то шепчут. Очень таинственно, и мне нравилось.

Я только не любил, когда он размахивал плошкой с огнём. Я тогда всегда уходил из церкви. У него на длинной цепочке в руке была плошка, и в ней что-то горело, и от неё шёл дым, а он махал ею и медленно двигался к двери.

Я его всегда опережал и выбегал на улицу. Мне это не нравилось… с огнём.

И батюшки-попы мне не очень нравились. Я их боялся. Когда, бывало, увижу — идут по улице, убегаю или спрячусь. Я их глаз боялся и длинной одежды. У нас их было два: поп рыжий и поп чёрный. Они были очень здоровые, с пышными кудрями до плеч.

И оба надорвались на пасху. Они выпили водки и стали друг друга поднимать. Я сам этого не видел, но очень хорошо себе представляю. Встали живот к животу, обхватились и давай по очереди друг дружку подбрасывать. И надорвались. А когда их увезли в больницу, рыжий поп вскоре умер, и церковь закрыли.

Мне чуть-чуть жалко, что закрыли. Я не верю в бога, у нас дома никто не верит, а всё же чуть-чуть жалко. Ира, та очень радовалась, а я не очень, потому что нигде больше так не поют.

Когда ещё церковь была открыта, все комсомольцы вместе с Ирой собирались на площади и кричали хором: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов! Залезем мы на небо, разгоним всех богов». Богомольные старушки на Иру плевались, а она смеялась. Она у нас бедовая.

Они на Иру и из-за утопленника плевались. Они говорили, что нельзя его в ограде хоронить, раз он сам на себя руки наложил, это не по закону, а Ира говорила — можно, говорила, что церковный закон — это не закон. А его молоденькая жена плакала и всем объясняла, что он не утопился, а был пьяный, потому и утонул. Ну, пока они спорили, я быстро сбегал в больницу и посмотрел на него.

Утопленник, голый, серый, лежал на лавке в избушке для мертвецов. Дверь была заперта на замок, а окошко полое. Я сунул в окошко голову и всё рассмотрел. Там под лавками стояли шайки со льдом, и было прохладно. У него только живот немного надулся, а так — обыкновенный покойник. И я был так рад, что Ира победила и его похоронили в ограде, то есть на самом кладбище. Что он, не человек, что ли?..

Сейчас я как раз мимо этой больничной избушки прохожу, где он лежал.

Избушка сухая, чёрная, под окном выросла крапива, и оно закрыто. Наверно, нет никого внутри… Тогда я посижу около неё в тени, а потом пойду на Кубену напиться. Я дорогой съел пряник, и теперь что-то пить захотелось.

Или лучше сразу пойду напьюсь. Купаться-то всё равно не буду, нечего беспокоиться. Кому охота стать утопленником?

Я спускаюсь по тропе меж старых лип к калитке, открываю её и ложусь на мосточек, на тёплые доски, животом вниз. Я зачерпываю воду ладошкой и пью. Вот и всё.

Я люблю глядеть в воду. На дне жёлтый песок в морщинках, а сверху она льётся-переливается. Как она вся не выльется? То рыбёшка подплывёт, уставится удивлённо чёрненьким глазом, потом, быстро вильнув тельцем, исчезнет. То водяной паук на дрожащих лапах куда-то прошагает; то вдруг стрекоза с налёта коснётся прозрачным крылышком воды и вспорхнёт, испуганная.

И опять она льётся-переливается, и морщинки на песке чуть шевелятся. Тут уснуть можно на досках.

А на том берегу бабы сгребают сено. Чуть подальше мечут стога. Ловко, споро — раз, раз — просохшую траву кладут в ряд, в такой валик, потом встают поперёк и — раз, раз — забирают на грабли душистые тёплые вороха и несут в копны. А на замётанном стогу стоит мужик с вилами и принимает свежее сено, раскладывает налево и направо, утаптывает, вилы его с длинными белыми зубьями играют солнечными зайчиками.

Запах лёгкий, чистый доносится даже через реку. И лошадь там ходит, подтаскивая копны на волокушах. И девки бабы слышно, как смеются и громко, живо разговаривают. Они не девки и не бабы — это неправильно, надо говори «деушки» и «женщины». Но они сами себя называют так «бабы», «девки». Не могут отвыкнуть.

Мне, пожалуй, пора к дому. Я бы сейчас даже супу поел — так есть хочется!

Я бы выкупался перед тем как идти, но я дал папе слово. Если бы не дал, то обязательно выкупался бы. Тут мелко. Можно только разок окунуться и вылезти — это не будет считаться, что выкупался.

Я снимаю штаны, стягиваю майку — тюбетейка моя, перекувырнувшись, летит в реку. И сразу же на том берегу — откуда они взялись? — загалдели ребята:

— Камилавку, камилавку!.. Агрономов парнёк камилавку обронил!

Я бултыхаюсь в воду — она мне здесь до подмышек, — тюбетейка, покачнувшись на волне, отплыла подальше. Я за ней, а ребята с того берега тоже попрыгали в воду и кричат:

— Лови, а то в омут снесет. Держи ее!

Я еще шаг за ней, и мне уже до подбородка. И страшновато делается — из-за омута. А ребята уже выбрались на мель и бегут по песку наперерез.

— Стой! — кричат. — Не ходи, потонешь!

Я на цыпочки привстал, весь вытянулся — всё равно не хватает руки, не достаю.

А ребята, пробежав мель, снова в воду и плывут ко мне наискосок, глаза выпучили, руками хлопают — кто первый поймает тюбетейку. Один и схватил её, самый длинный, и встал около меня.

— Эва, — говорит и напялил её, мокрую, себе на голову.

И все встали полукругом и засмеялись. Я отступил на шажок, где помельче, и тоже засмеялся. Парень-то рыжий, нос облупленный, волосы мокрые торчат, а на макушке — моя тюбетейка.

— Ладно, — говорю, — спасибо, давай её.

— За спасибо-то не отдам, — смеётся рыжий. — Выкупи! Они все вылезли на мосток и расселись, свесив ноги. И pыжий тоже. Я сел рядом с ним.

— А что ты хочешь за неё? — спрашиваю.

— Томата, — отвечает он, скаля зубы, — или сахарного гороху, можно кабачок.

— Так это же всё у папы, — говорю я. — Может, другое что-нибудь?

— Топинамбур, тыква, севооборот, — смеётся рыжий.

И остальные посмеиваются негромко, вроде бы стесняясь, и переглядываются.

А рыжий говорит:

— Я твоему папаше на уроках всегда на«очхор» отвечаю. На! — и пересаживает тюбетейку со своей головы на мою.

И все опять зачем-то засмеялись и стали соскакивать в воду. А я выжал тюбетейку, надел штаны и помахал ребятам на прощание.

Заблудился

Отворив калитку, я снова поднимаюсь по тропе в больничный сад. Он большой, тенистый, весь зарос тополями и старыми липами. Дома красивые — розовые. Это палаты. А два дома коричневые, с красными торцами брёвен. И везде проложены деревянные мостки, такие дощатые дорожки. Пожалуйста, иди, не спотыкнёшься.

Больничных запахов я не люблю. Я поскорее пробегаю мимо палат. По дорожке навстречу мне идёт новый доктор. Раньше у нас была женщина-доктор, добрая. А новый доктор не такой. У него не такая голова — голая и как будто двойная. Она очень поперёк длинная. И под носом пучок усов. Я его немного боюсь: а вдруг он у меня что-нибудь спросит?

Я пробегаю мимо, опустив глаза. Он меня ничего не спрашивает. Я оборачиваюсь и ещё раз гляжу на его длинную ото лба к затылку голову.

Потом я влезаю на забор — крупные пахучие листья липы щекочут моё лицо — и спрыгиваю на другую сторону в рожь. Сейчас я найду какую-нибудь тропинку и пойду на зелёную крышу. Она чуть виднеется вдали за полем и кустарником, зелёная крыша нашей школы.

Я иду не по самой ржи, а рядом. Я обхожу, наверно, с полполя, и зелёная крыша, став поменьше, отодвигается вбок. Я не люблю возвращаться старой дорогой. Даже это лучше, что нет тропинки. Я леском вернусь домой или, может, выйду к папиному участку.

Тюбетейка моя уже просохла, и солнце опять стало припекать, хоть и опустилось пониже. Пчёлы, которые проснулись, завозились в цветках, зашевелились. А некоторые ещё дремлют, нежатся.

Я ещё успею поохотиться на них. Когда подойду поближе к дому или к участку.

Я лучше леском пойду, тут вроде поменьше солнца. В молодом сосняке очень густо пахнет хвоей, смолой, горячей землёй. Очень жарко пахнет, просто пышет. Всё замерло, разомлело и неподвижно. И только рыжие муравьи бегут по своей дорожке туда и сюда: одни — туда, другие — сюда. Туда чего-нибудь несут, а обратно бегут пустые.

Один тащит сухую муху за ногу. Уцепил её передними проворными лапками и тащит-пятится. Другой — осколочек от ржаной соломины. Неужели он её с поля приволок? А куда они волокут?

Я иду за ними и скоро нахожу высоченный, в мой рост, муравейник, такую горку, которая вся кишит рыжим и чёрным, вся переливается и блестит. Вот уж и на меня полезли — сейчас согнут чёрные головки, подождут и укусят, я уж знаю. Я их щелчком сбиваю с ноги и отхожу подальше.

Надо вернуться в поле: в лесу ещё жарче. А в какой стороне поле? Надо пойти обратно вдоль той муравьиной дорожки. А сколько же их, этих муравьиных дорожек? И которая из них та?

От муравейника во все стороны, как лучи, протянулись дорожки с муравьями. Вот смех-то: я не знаю, с какой стороны сюда зашёл! Я смотрел вниз на муравьёв, поэтому и не заметил, и не знаю. Вот чепуха-то, как говорит папа.

Я иду сперва в одну сторону — нет, здесь поля не видно. Иду оттуда в другую — опять не то. Тут земляникой сильно пахнет. Надо для мамы хоть земляники насобирать. Ладно, вот только выберусь, так насобираю и земляники, и мёда добуду из пчёл. Наверно, мама без меня уже скучает, думает: где Юра?

Ладно, Юра, мы теперь пойдём вот туда — там светится какая-то прогалина. Я иду туда и попадаю на незнакомую лесную поляну со старыми трухлявыми пнями, окружёнными высокой травой. Тут в траве крупная сочная земляника. Я снимаю тюбетейку, раздвигаю траву и — раз, раз — бросаю в тюбетейку самые спелые земляничины. Раз — в рот, раз — в тюбетейку. Только бы нам не заблудиться.

Раз — в тюбетейку, раз — в рот. А почему солнце не печет? Я поднимаю голову — всё небо затянулось серой дымкой. Когда это оно успело? Я, наверно, очень долго смотрел на муравейник.

Раз, раз — в рот, раз — в тюбетейку. Я сейчас вернусь к муравейнику, пройдусь по всем дорожкам по очереди и найду ту, по которой он тащил соломинку. Я не заблудился.

Я встаю, осматриваюсь и бегу туда, где должен быть муравейник. Но там муравейника уже нет. Я бегу ещё быстрее — может быть, там? И там нет. Я опять бегу, и мне уже хочется заплакать.

Я, наверно, заблудился… Тут низина, папоротник и ели. Я елей не люблю. А с неба уже — кап, кап — на широкие резные листья папоротника упало несколько дождинок. На мою голову — холодненькие. Что же делать? Куда бежать?

Надо бы залезть на ёлку и поглядеть вокруг. Мы с тобой, Юрка, заблудились. Нет, не заблудились. Я этого не хочу: я боюсь лешего. Я лучше побегу, а то хочется заплакать.

Я снова бегу куда-то, и на голову мою и на плечи падает холодненькое. Я боюсь волков и лешего и боюсь совсем заблудиться. Как меня найдут? Что я буду есть и где спать?

А тут уже какое-то болото. Я никогда не видел этого болота. Я бы заревел потихоньку — но кто меня услышит?

Я бегу обратно и думаю про папу и маму. И про Ксеню хорошую думаю. И про Иру. Они стоят печальные и спрашивают: где Юра?

Что же делать? Куда ещё бежать? Куда это меня занесло?

Я останавливаюсь, переводя дух, и вдруг слышу постукивание. Близко очень постукивание — как телега едет. Я кидаюсь в ту сторону, продираюсь через кустарник, и вот передо мной дорога, вся рябая от капель дождя. Из низины, где настланы брёвна, постучав ещё, выезжает телега, а на ней бородатый мужик с кнутом. И хотя он незнакомый, и дорога незнакомая, я смеюсь от радости.

— Здравствуйте! — кричу я дяденьке мужику.

— Здравствуй, парнёк! — Дяденька натягивает вожжи, придерживая кобылу. — Чего тут стоишь? Землянки насбирал?

— Я заблудился.

— Заблудился? — недоверчиво тянет дяденька и — тпру! — останавливает кобылу. — А куда же тебе надо?

— В Троицу.

— Дак Троица — вот она! — Он кнутовищем указывает вдоль дороги, и я, удивлённый, вижу поверх ивняка маленький краешек зелёной крыши.

— Спасибо, дяденька, — говорю я, счастливый, — теперь я быстро добегу.

— Садись, подвезу, — предлагает дяденька, показывая жёлтые зубы под усами.

Я забираюсь к нему в телегу, и мы едем. Мы едем мимо мокрых ёлок, осинок, ольх, мимо потемневшей изгороди к нашей школе, где я живу с папой, с мамой и сёстрами. Я очень люблю этого дяденьку, и папу люблю, и маму, и Иру, и Ксеню. И кобылу его люблю, и дождик, и свою тюбетейку, в которой лежит земляника для мамы. Я всё люблю, потому что всё такое хорошее, такое чудо, и я не заблудился!

Князь Шуйский

Настала осень, начались уроки, а крышу-то и забыли починить. Она ведь только издали зелёная, а когда мы с князем Шуйским поднялись на неё из чердака, она оказалась грязная, с пятнышками ржавчины и отколупывается. Князь Шуйский постучал по ней молотком, так краска на этом листе почти вся и отлетела.

Сейчас он её заново красит. Он сперва соскрёб старую, почистил, помазал чем-то и красит из ведёрка. Получаются как заплаты. Снизу не заметно, что крыша составлена из листов, из железных квадратов. А когда он покрасил первый лист, так и снизу, с земли, стало, наверно, заметно, что из квадратов.

Мне-то отсюда, от трубы, это хорошо видно. Я вначале сидел на чердаке и смотрел на него из слухового окошка, а потом всё-таки выполз к трубе. Тут лучше, хотя и страшновато, что могу слететь. Мне очень нравится смотреть на него поближе и как он красит.

Он водит кистью вверх-вниз и поёт:

Инда красна девица,

Девица, девица,

Инда красна девица…

Других слов он, наверно, не знает, а я всё равно слушаю. И всё на него смотрю. Он такой осанистый, добрый, и борода у него добрая, широкая и сивенькая, и глаза, и красноватый нос, и домотканая рубаха, оттопырившаяся сзади над завязкой фартука.

Инда красна девица, —

поёт он, а я его слушаю, и мне ни капельки не надоело, потому что он, князь Шуйский, для меня загадка.

Он очень, очень древний. Ему лет триста. Я вот только не понимаю, как он прожил столько. То есть я, с одной стороны, понимаю, что столько прожить нельзя, но, с другой стороны, в том, что он князь Шуйский, тоже нельзя сомневаться, особенно, когда он мягким своим, таинственным голосом поёт про «красну девицу». И песня эта из тех старинных времён, я знаю. И сам он будто сошёл с картинки из папиной книги о Борисе Годунове, где есть и его, князя Шуйского, портрет. Меня вот только немного смущает, что он из деревни Перепечиха, но мало ли чего с человеком могло случиться за столько лет! Может, он однажды приехал сюда и затерялся в наших лесах, а потом и сам забыл, кто он такой. Мало ли бывает чудес!

Инда красна девица…

— начинаю негромко подпевать и я у трубы, а он сразу повернул ко мне голову. Вот древний, древний, а всё слышит, слух у него острый. И зубы белые, и все целы и даже блестят, будто он их только что почистил порошком.

— Свалиться не боишься? — говорит он мне.

— Я за трубу держусь.

— А ну как тятенька заметит, что к трубе-то вылез, да задаст нам обоим, а?

— Тятенька сейчас на уроке, — отвечаю я, нарочно называя папу по-старинному — тятенькой.

Князь Шуйский прислоняет кисть к ведёрку, которое стоит на деревянном клинышке, вынимает из-под фартука кисет и присаживается на скат крыши, что над слуховым окошком.

Он вначале разворачивает кисет на колене, отрывает от помятой газеты кусочек и приклеивает его к нижней губе. Затем, запустив одну руку в кисет, другой рукой снимает с губы этот кусочек и сыплет на него махорку. Затем разравнивает её указательным пальцем, подносит край бумажки ко рту, слюнит, покусывает, а потом — круть, и папироска готова. Очень ловко! Он быстро оглаживает её, закупоривает снизу, вставляет другим концом в рот и зажигает спичку, складывая ладони домиком.

Я люблю подробно смотреть, как делают папироски и прикуривают. Так ловко, и потом дым выпускают изо рта и из носа, тремя струйками… Пока он сворачивал, то на меня не глядел и ничего не спрашивал. А как выпустил из себя дым, так сразу посмотрел на меня весёлыми глазами и говорит:

— Как тебя звать?

— Юрий.

— Юрий? Значит, Егорий? А годков от роду сколько?

Я ему сказал и сам спрашиваю:

— А сколько вам?

— А мне, милок, осемь лет на семой десяток ноне пошло. Вон сколько!

— А почему вы всё про красну девицу поёте? Это старинная песня? — Я подбираюсь к главному — настоящий он князь Шуйский или нет; сразу спросить как-то неудобно. — Очень старинная, да?

— Очень, дружечка. Её, бывало, ещё батюшка-покойник за работой певал, царствие небесное… — И князь Шуйский потряс сложенными в щепоть пальцами у груди, перекрестился.

— А в Бога вы веруете? — допытываюсь я.

— А кто же в Него, в Господа нашего, не верует?

— Папа не верует, я не верую.

— Это грех, — говорит Шуйский. — Папа твой хороший, обходительный со всеми, работать любит и, видать, учёный, ничего не скажешь; вон как землица-то его одаривает — диво! А не верует…

— Ну и что? — отвечаю я. — Даже в старину не все верили. А некоторые хоть и верили, а мальчика убили… Вы Бориса Годунова помните?

— Кого-кого?..

И мне уже ясно, что не помнит. Ещё бы — так давно это было!

Князь Шуйский вдруг улыбается, и я опять вижу его как порошком вычищенные белые зубы.

— Ты это про кого меня спрашиваешь? Про какого Гладцинова? — Он отчего-то всё веселее улыбается. — Ты-то откель про купца Гладцинова знаешь?

— Да не про Гладцинова, а Годунова.

— A-а, Годунова! — И весёлость постепенно исчезает из глаз князя.

Может, ему неприятно вспоминать про Годунова — они ведь, папа мне объяснял по книге, были враги. Или притворяется, что не понимает, про кого я спрашиваю, — может, не хочет, чтобы люди узнали, что он, Шуйский, князь. Он делает ещё две глубокие затяжки, пускает в сивую бороду дым и встаёт, отряхиваясь.

— Сидеть ладно, а дело кончать ещё ладнее. Так аль нет, Юрий-Егорий?

— Так, — подавив вздох, отвечаю я.

Не удалось мне пока узнать про него. Опять буду мучиться до самого сна — настоящий он князь Шуйский или нет, а если настоящий, то как же он столько прожил?..

…Вечером я папу спрашиваю:

— Ты, папа, знаешь того дедушку, что крышу красит?

— Да. А что?

Папа только что вернулся с участка и умывается, а очки его, как всегда в это время, лежат на полочке возле мыльницы.

— Скажи, он князь Шуйский или нет?

— Как? Князь Шуйский? — Папа хватает полотенце, но не вытирается, а, сильно щурясь, смотрит на меня. И чего они улыбаются все, когда я о чём-нибудь спрашиваю?

Он быстро всё-таки вытирается, надевает очки и ведёт меня за собой в комнату.

— Ты опять залезал на крышу, это никуда не годится. Но при чём тут князь Шуйский? Только, пожалуйста, не жуй кашу, когда отвечаешь.

Он всегда говорит, что я жую кашу, когда отвечаю. Он сам немножко недослышит, и ему кажется, будто я что-то жую, а я только «р» не слишком твёрдо выговариваю, а так у меня во рту ничего нет.

Я ещё раз повторяю свой вопрос: может это быть или нет, что тот дедушка — князь Шуйский, который нарисован в книге?

— Аня, ты слышишь? — кричит папа маме на кухню и тоненьким, даже странно, каким тоненьким голосом заливается смехом.

И Ксенька тут откуда-то взялась, схватила себя за кончик круглого носа и захохотала радостно. И мама, показавшись в своём переднике на пороге, засмеялась. Я сперва хотел обидеться, но вдруг сам прыснул, и пошло. Я не могу удержаться, когда другие хохочут. А уж если папа взялся смеяться, тут никто не выдержит. Он потом к концу даже будто плачет, жалобно всхлипывает и платком вытирает голубые свои глаза под стёклышками очков. Ну и пусть. Всё равно тот дедушка-красильщик похож на князя Шуйского. Я завтра папу специально подведу к нему, а после ещё раз покажу книгу, где он нарисован.

В папином кабинете

Потом я ещё долго про него вспоминаю. Как увижу на полке ту книгу, так сразу вспоминаю, как он красил, и eго песню.

Я сейчас дома сижу. На улице дождь, слякоть, последние листочки с берёз слетели, а дома натоплено и хорошо. Я сижу в папином кабинете, за его столом — мне это папа позволяет — и воображаю, будто я работаю. Будто я тоже пишу книгу про томаты и разные культуры — как их надо здесь выращивать.

Сперва я смотрю в микроскоп. Как папа. Там внизу, под трубкой, есть заслоночка, и когда её отодвинешь, виден белый светящийся кружок. Папа кладёт на него зёрнышки рассматривает их. А потом срисовывает в блокнот. Они получаются большие и полосатые.

Он всегда так радуется, когда у него хорошо выходит! Он, мама говорит, хочет, чтобы на севере росло то же, что и на юге: гречиха, люпин, тыква, кабачки, помидоры, кольраби, цветная капуста, клубника. Всё это и кое-что ещё папа выращивает на школьном участке, но ему хочется, чтобы это бы и в колхозах. Поэтому он устраивает в школе выставки, беседует с мужиками и заведующими, проводит совещание с агрономами в Вожеге.

Папе, мама говорит, надо очень много знать. Вот он и делает разные опыты — скрещивает, прививает — и всё аккуратно записывает: какая была погода, какие удобрения, какие семена. И когда опыты удаются, папа быстро переписывает из блокнота на отдельные листки, а затем печатает на машинке. Это такая чудная машинка, чёрная. Она хлопает, и верхушка её сама двигается. И отпечатывает на белой бумаге буквы, как в книге. Папа эту напечатанную бумагу складывает в ящик стола — там уже много лежит таких бумаг с рисунками.

Но когда у папы что-нибудь не выходит, он делается грустный. Поднимет на лоб очки и сидит, тихонько постукивает пальцами по столу. Это он так думает. Или же встанет и начнёт прохаживаться по кабинету. Походит, снимет какую-нибудь книгу с полки, полистает и поставит её на место. Иногда при этом сердито взмахивает рукой, будто с кем-то споря, но вслух ничего не говорит.

Потом опять походит, ещё одну книгу возьмёт и снова задвинет её меж других книг. А иногда не задвигает, а, полистав, принимается читать, сперва стоя, потом прислонившись к подоконнику, потом усевшись на уголок кушетки. Если в этой книге стихи, то лицо папы добреет, он закрывает глаза и что-то шепчет, покачивая головой. Я думаю, он так отдыхает. У папы весь кабинет в книгах. Они стоят на полках вдоль стен от пола до самого потолка…

Я немножко смотрю в микроскоп, немножко рисую, немножко трогаю печатную машинку. Затем придвигаю стул к стене и начинаю выбирать книги. Я выбираю только те, которые с интересными картинками.

Особенно я люблю Брема. Там изображены птицы, звери, море, и мне всегда после этого хочется побыстрее стать моряком. Там есть антилопы, носороги, гиппопотамы, тигры, львы, кенгуру с короткими передними лапками и малышом, который выглядывает из живота; верблюды, страусы с толстыми, как у лошади, ногами, разные пёстренькие птички, леопарды. А про ягуара я уже рассказывал.

Как они все называются, мне объясняет мама. Сам я прочитать не могу, потому что книги Брема на немецком языке. Их читает только папа, а мама лишь немного понимает.

Ещё я очень люблю про Гулливера. Там в одном месте он сидит в сундуке, а его под облаками тащит орёл. А на другой картинке сидит лошадь. Облокотилась передней ногой на стол, подпёрла щёку и внимательно слушает Гулливера. Как человек. И видно, что она думает. Жалко лишь, что и эта книга не русская. Она в красном матерчатом переплёте, и на ней написано золотыми буквами по-французски. Это очень странный язык, как будто тебе нос зажали. Я «р» по-французски выговариваю, папа сказал.

Вот я и не скучаю, хоть мне и нельзя гулять из-за дождя. Я на днях прочитал «Конька-горбунка». Мне в особенности понравился конец, как он выкупался. Только как же он все-таки прыгнул в котёл с кипятком? Я бы ни за что не прыгнул, не осмелился бы. Ради того, чтобы царём стать, — ни за какие денежки! И вообще, зачем ему это, раз он со своим горбунком сильнее всех царёв? Вот уж правда дурачок, хоть и добрый!

Я всяких царей и буржуев не люблю. Мне сейчас попала как раз такая книжка. Я её сперва смотрел на папином столе, а потом перебрался на пол, развернул её — она вся в картинках и раскладывается, — лёг на живот и стал глядеть по порядку. Она называется «Наши достижения». В ней нарисованы красные тракторы, красные трубы, а внизу под чертой, где тракторы, — что было раньше, при царе: оборванные мужики с сохой, а рядом — богатей кулак, в жилетке, в сапогах, и цифры — сколько собрали пудов тогда и сколько теперь. А где красные трубы, там под чертой — худенький сердитый рабочий, а рядом стоит буржуй, пузатый, с короткими ножками и цепочкой через весь живот, и опять цифры. Я бы всех буржуев перебил.

Я вспомнил такую Ирину песню:

Мы пойдём к буржуям в гости,

Мы пойдём к буржуям в гости,

Мы пойдём к буржуям в гости,

Поломаем рёбра, кости,

Во, и боле ничего!

Последние три строчки надо петь быстро, а после «во» сделать остановочку и весело закончить — «и боле ничего!»

Только у буржуев нет рёбер, я думаю. У них одно пузо. Я хочу, чтобы отовсюду прогнали таких уродов и поломали им кости.

Потому что они не люди. Поэтому мне их не жалко.

Я Будённого люблю. Над моей кушеткой висит портрет Будённого, и мне нравится на него долго смотреть. У него боевые усы. Я его так и вижу на коне, с шашкой, как он рубает. И как буржуи от него бегут на коротеньких ножках. И как барон Врангель выглядывает из-за каменной стены — у него лицо длинное, губы тонкие, с загнутыми вниз уголками. Он похож на чёрта, только в папахе.

Я чертей видел в другой папиной книге. У них на голове острые прямые рога, а глаза белые. Я как представлю себе его живым — сразу делается холодновато. Особенно от того чёрта, который воткнул в человека кинжал и смотрит на меня с картинки. Ещё очень страшно, как голый человек откинулся спиной к каменной плите, а снизу из могилы выбивается огонь. А ещё — как земля вся покрыта такими плитами и из-под них идёт дым. Что же там бедные люди делают, как же им, наверно, горячо!.. Или как с неба падают огненные капли, а голым людям некуда спрятаться. Зачем это? Или вот ещё. Голый человек (они там почему-то все голые) сидит на камне и смотрит на свою отрубленную голову, которая лежит у него на коленях. Так странно! Я никак не могу этого себе вообразить — как же он её видит, чем? А голова, которая лежит на коленях, тоже смотрит страдающими глазами. Очень жуткая картинка! Он только шею чуть склонил, свой обрубок…

У меня папа отобрал эту книгу и запретил брать. Он сказал, что я ещё не дорос до Данте. Мне надо читать детские книжки, а картинки смотреть лучше всего про животных и дальние страны…

Раскладная книжка мне надоела. Я теперь возьму «Бахчисарайский фонтан». Там тётенька голая, печальная стоит, думает. О чём она думает? А хан Гирей обмотал голову полотенцем и лежит, курит трубку. Может быть, у него голова болит? Когда у папы сильно болит голова, мама даёт ему полотенце, намочит в горячей воде, выжмет, а папа положит его на свою лысину и ходит по комнате, и я вижу, что ему больно. И мне его жалко. Я своего папу люблю больше всех на свете.

Мне что-то расхотелось смотреть «Бахчисарайский фонтан». Я лучше полежу на кушетке и подумаю, как я его люблю. А потом прозвенит звонок, папа и Ира придут весёлые из учительской, и мы будем обедать. А Ксенька ещё раньше их прибежит, у неё во втором классе меньше уроков. А пока она не прибежала, я, пожалуй, ещё раз посмотрю в микроскоп и нем