автордың кітабын онлайн тегін оқу Нескончаемая дорога в Рай

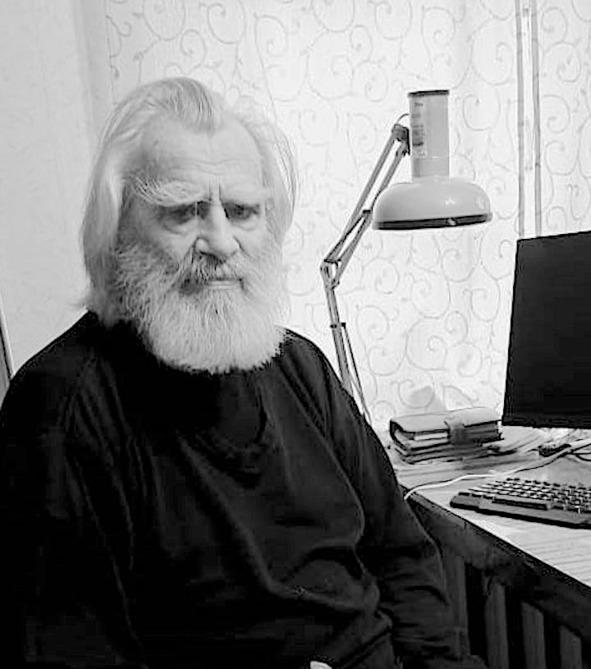

Николай Леонидович Колос

Нескончаемая дорога в Рай

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Николай Леонидович Колос, 2023

Содержание книги основано на реальных событиях. Задуманная версия должна вместится в три книги, охватившие целое столетие начиная с 1910 года. Это первая книга. Но автору 93 года и вряд ли ему Бог даст время, чтоб осилить ещё две намеченные книги.

ISBN 978-5-0059-9217-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

НЕСКОНЧАЕМАЯ ДОРОГА В РАЙ

От автора

Когда мне было двенадцать лет, а это было в 1942 году, и мы были под немецкой оккупацией, мать меня отдала учиться к сапожнику, к нашему соседу Гороховскому Станиславу. Он меня дня два потренировал, и сразу давал выполнять уже не пробные а настоящие работы. Конечно вначале очень простые, ежедневно их усложняя. Конечно пока только по ремонту обуви.

Так-как за эти работы ему заказчики вносили плату, то он за обучения с моей матери гонорар не брал. Дескать я уже своей работой оплачивал своё «университетское» образование. Если бы он даже хотел взять какую-то мзду, то платить было нечем. Мы с матерью жили одни, и жили очень бедно.

Мастерская была в его доме, в маленьком чуланчике.

В обеденный перерыв он покидал чуланчик, заходил в жилую комнату и там со своей семьёй обедал.

Мне он говорил — «Коля, иди домой пообедай и сразу сюда». Я знал, что дома ничего нет. — Мы с матерью кушали очень скудно и кушали два раза в день — утром и вечером. Экономили картошку, чтоб дотянуть до весны. Поэтому я отвечал ему — «Дядя Стас, мне кушать не хочется, лучше я поработаю» — «Ну, как знаешь» — говорил дядя Стас.

Я сидел один очень голодный и сочинял невероятные картины будущего. Тогда-то я и думал, вот вырасту, вот выучусь и обо всём напишу. Но не выучился, потому, что Красная Армия вернулась когда мне было четырнадцать лет и я проучился только немного в седьмом классе, минуя пятый и шестой.

В пятнадцать лет меня по доносу моих сельских друзей арестовали. Не буду вдаваться в подробности, я о них где-то писал.

Я сидел в камере предварительного заключения и тоже мечтал в дым — «Вот меня выпустят на свободу, я выучусь и обо всём напишу» Но не выпустили — дали десять лет, после побега из лагеря, ещё добавили.

На Ухтинской нефте-шахте, работая на разных участках, я тоже мечтал, но уже очень робко, что выйду на свободу, немножко подучусь и обо всём напишу. Но темы мои значительно расширились.

Вышел я на свободу раньше срока, после смерти Иосифа Виссарионовича, и ме было уже 23 года. Я приехал к своим родным в г. Киев. Мне выдали паспорт в г. Белая Церковь, но он был с особой отметкой. С такой отметкой паспорт считался волчьим билетом. Волчий билет не приветствовался. Нужно было приспосабливаться, чтобы жить и уже о том, чтобы что-то писать я не мечтал.

В 42 года я закончил Львовский полиграфический институт. Только потом нормальная работа, семья.

В 80 лет я начал писать. В 84 года, я вспомнил что давал себе обещание обо всём увиденном и пережитом написать. И вот только сейчас, в 93 года, я закончил первую книгу из обещанных самому себе — трёх. Хотя по счёту это одиннадцатая мной написанная книга.

Судить вам.

Пролог

Маленькие босые ножки мальчика топали по чуть влажной, но тёплой траве и радовались жизни. Яркая бабочка, порхающая с цветка на цветок и пьющая из них самые сладкие природные соки, тоже радовалась жизни. Радоваться вместе приятнее. Радость заразительна! К ним присоединился одуванчик. Он срывал из себя пушистые белые зонтики и отдавал их на потеху дуновению ветра. Одуванчик хотел, чтоб радовался и ветер. А ветер, в свою очередь, игрался с одуванчиком. с радужной бабочкой, со светлыми, мягкими как шёлк кудряшками мальчика. Ласково трепал их.

Радовалась вся природа.

Знала природа, что голубые, как утренняя заря глазки маленького мальчика — и есть часть её самой. Часть природы. И что они появились на свет, чтобы природа могла его глазками увидеть саму себя. Только ребёнок с огромным интересом и так непосредственно воспринимает окружающий мир. Для него всё интересно, всё приятно и всё родное, потому что природное. — Его частица, как и сам он — Её частица!

Ребёнок, тигрёнок, львёнок, котёнок, волчонок с огромной радостью воспринимают друг друга. Их глаза полны неподдельной любви и ласки! Нет в них коварства, нет зависти, нет недоверия! Ещё не очерствевшей душой инстинктивно понимают — они одно целое! И они — бессмысленны друг без друга!

Черствеют с возрастом. В них появляется необходимость бояться друг друга.

Бог так устроил, что всем необходимо есть. И все поедая друг друга, поедают сами себя! Такая формула жизни. — Устроенная самим Богом! Поэтому перестаньте утверждать, что Бог явление гуманное! Палач, в человеческом облике, занёсший топор над головой жертвы, тоже человеческого облика — порождение самого Бога. — Его иерархия! И не нужно сваливать вину на Дьявола! — Потому, что Бог и Дьявол, есть две стороны одной и той же медали, попеременно меняющиеся и равноудалённые от главной ординаты мира.

От того-то и радость очень часто заканчивается печалью и наоборот. — В общей массе! — Что касается индивидуума, то здесь зависит как он грёб окружающее своими руками, как быстро раскручивал и прилаживал к себе текущие события его мозг! Как он натренировал его. Там где мог догнать жертву

— его взяла! — А где не смог убежать — он жертва!

Пока наш малыш, наступающий маленькими босыми ножками на огромный земной шар, радуется всему окружающему — не радуется его мать, что ведёт сына за ручку. Огромная в ней печаль. Животный страх гложет её душу. И за себя и за малыша. А зовут мальчика Тарасиком.

Не раз, она просыпалась ночью в холодном поту. Её сердце сжималось и она спрашивала саму себя: " что будет»?

Когда встречали односельчане, то каждый гладил мальчика по головке. Рука сама тянулась к светлым пушистым волосикам. Не возможно было не порадоваться голубым глазкам, таким невинным, таким притягивающим к себе. — Только, уже когда проходили, останавливались, смотрели им в спину, то задавали себе тот же вопрос — «что же будет»?

БЕЗ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОГО СТЕКЛА

Оккупация

Шёл 1943 год. Тяжёлый год.

Немецкая армия, пропахав огромную территорию Советского Союза, как бы налегке, наконец натолкнулась на непреодолимое препятствие у Сталинграда. Остановилась, дрогнула и медленно, как бильярдный шар откатывалась назад. Откатывалась, где полноводной рекой, а где маленькими ручейками, что разбрелись по всей многострадальной Украине.

Украинские сёла, страдающие уже два года от лишений военного времени, и не приветливостью немецких властей притаились подслеповатыми хатками с соломенной крышей, под глубокими снегами и трескучими морозами зимы 1943 года.

В деревнях остались старики, женщины и малые дети. Мало кто выходил днём на улицу, потому что всеми сёлами, всеми улицами и всеми дворами разорённых домов, владел Страх! Жестоко владел! — Днём по деревням ходила полиция в чёрных шинелях, властно, как в свои апартаменты, заходила в дома, в сараи и забирала то, что ещё где-то осталось. Днём, казалось — деревни мёртвые. И только в глубокие сумерки, кое где загоралось тусклым свечением маленькое, не совсем прикрытое соломой, окошко. Солому предательски сдувал морозный ветер А, уже поздней ночью, сам Страх боялся высунуть своего носа! Полиция баррикадировалась в полицейских участках, охраняя свои полицейские жизни от существующих и мнимых партизан. Тогда, ночью, женщины, не боясь партизан, — (свои люди!), собирались по 3 — 4 голодных и промёрзлых, чтоб вместе пойти до ближайшей скирды и набрать соломы. — Соломой чуть протопить печь, условно согреть избу и приготовить, даже не скромную, а нищенскую еду. В основном еда состояла из картошки и свеклы, выращенные на своём огороде.

Немцы отступали.

Самые страшные были маленькие ручейки. Без центрального снабжения, с командирами низшего ранга, а то и без них, озлобленные, голодные, усталые, промороженные, продвигающиеся на запад. Они грабили, насиловали, убивали. Иначе им не выжить. Они продлевали агонию. Свою агонию.

Фактически они являлись разношёрстной бандой в кожухах, ватных телогрейках, одетых на тонкие шинели, закутанные поверх военного головного убора награбленными шерстяными платками. На сапогах плетённые из соломы лапти. — Мороз!

Озлоблены на всех! На свою страну, что послала в морозный (по понятиям немецких солдат — ад) — умирать! На командование, что обещало мгновенную победу, на жителей сёл и деревень, что нечего уже было у них грабить — всё разграблено их же предшественниками.

Боялись встретить засаду партизан, не потому, что партизанов было много, а потому, что невозможно угадать место и время… встречи с засадой. И вымещали своё зло, на тех кто не мог дать отпор.

В деревнях, я уже говорил, остались старики, женщины и дети с измождёнными лицами и горящими от ненависти глазами. В таких сёлах отступающие могли грабить, насиловать, убивать. Война им дала такое право. Сопротивляться было нечем и некем…

Война дала право не только немецкому солдату убивать, чтоб грабить! Ладно бы грабили чужие — так устроен человек, что чужих не жалко. Но ещё человек устроен так, что те у кого есть чего грабить — всегда чужаки, по классу. Это в мирное время. А в военное — молодой сосед, когда-то порядочный парень, одел чёрную форму полицейского, пособника гитлеровской идеологии и сразу преобразился! Ему гитлеровская армия дала преференции отбирать всё, в том числе и саму жизнь у своих соседей, в прошлом друзей! — К сожалению — не только гитлеровская армия.

Любая армия предназначена и готовится для войны. В любой армии мира учат без жалости убивать! А для этого из друзей нужно сделать врагов, нужно научить солдата не жалеть «врагов», восторгаться запускающимся механизмом азарта от вражеской крови! Поэтому служащие в гитлеровской полиции украинские парубки, одевшие немецкие шинели превратились во взаимных антагонистов со своими односельчанами. Они уже не жалели друг друга! Но полицейский имел в своём арсенале немецкое оружие, а оставшийся сельский житель только ненависть к нему! — К своему бывшему другу. К тому, бывшему маленькому мальчику, которого сосед с любовью гладил по головке, и получал взамен благодарную улыбку.

Мальчик вырос. Мальчику уже двадцать лет. И он остался в деревне, только потому, что Красная Армия в начале войны из-за своей неподготовленности терпела поражение. У двадцатилетнего сельского парня два явных и один туманный выбор. — Уезжать в Германию неизвестно зачем, поступать в немецкую полицию, или организовывать голыми руками партизанские отряды. — Самый лёгкий — сделаться полицейским. Хоть он из идейных соображений — самый постыдный и… так же опасный. Никакой вариант не давал гарантию — выжить.

А кто вам сказал что во время войны есть какая-то гарантия, хотя бы у кого нибудь остаться живым. На то и война, мои дорогие, чтоб вы умирали раньше срока и не коптили своими человеческими заблуждениями чистое небо. Потому, что только вы — грамотные, культурные, учёные, читающие одновременно, и Генриха Гейне, и Александра Пушкина, придумали ужасающие орудия смерти и пытки, и умеющие до умопомрачения ненавидеть свой собственный вид! — Вид человека!

Читающие одновременно, и Лермонтова, и Байрона придумали отличающиеся друг от друга сущей ерундой идеологемы, позволяющие одну часть общества, признать другую часть общества врагами с враждебной, не приемлемой и не примиримой идеологией! Потому, что оказывается, самое главное в твоей жизни, за что ты должен бороться и отдавать свою жизнь — даже не Солнце и не Хлеб — а… идеология! —

Враньё всё это! Самое грязное и подлое вранье! — Гипнотизируют и вооружают народы непримиримыми идеологиями, только для того, чтоб отобрать хлеб у других и не отдать своего хлеба!

На самом деле человечество так и осталось обществом дикарей, припудренным гуманитарными и психологическими псевдо-понятиями. (Я не говорю обо всех! — это чисто моё убеждение) — Самые главные заботы у нашего предка Неандертальца — убегать и догонять! А мы… никуда далеко не ушли, и остаёмся теми же Неандертальцами! И главный постулат наш — убегать, чтоб не отобрали… и догонять, чтоб отобрать у слабого — самому! (Это символически).

И вот результат. Обескровленные сёла с блуждающим по опустевшим улицам страхом в виде полицейских — днём, и в виде партизан — ночью. Те и другие одной веры, одной религии,

одной нации и жители одного села! — Вот вам древние неандертальцы убегающие и догоняющие попеременно! Но!.. уже не убежать и не догнать! Человеку, как биологическому существу нет никакой разницы где положить свою голову — В немецком плену, в полиции, обслуживающей варварское нашествие немцев, или в партизанах, противостоящей немецкой полиции.

С бренного твоего тела никто не спросит. Даже Бог, потому, что он равноудалённый к твоим друзьям и врагам твоим. Уже ты сам, по твоему восприятию мира, создаёшь в душе своей своего, персонально личного Бога. Ему и следуешь, ему и служишь. Вышел ли Бог твой из рядов коммунистической партии, из фашистских ли рядов, или ещё черт знает из каких рядов, для того и внушён твоему разуму, чтоб догонять и убегать.

А ты, даже читая того же Гейне и Пушкина, того же Лермонтова и Байрона, послушно внушаешься как годовалый телёнок, хотя ты кандидат всевозможных наук, хотя ты профессор математики, подготовленный идеологами получающими за это хлеб насущный, а иногда и с маслом! Трудней внушить человека, выращивающего хлеб, что ежедневно ходит с косой и плугом. У него свой Бог! — Правильный Бог! Того можно только сломить. Заставить нельзя!

А вот и «гости»

Входная дверь открылась и повеяло холодом. В полутёмной «каморке», что служила одновременно спальней, кухней и столовой ввалились три фигуры. Странную одежду, и ещё более странные головные уборы покрывал сплошной иней. Из того места, где должна находится голова, через тряпьё сверлили пространство злые глаза.

В русской печке горел огонь. Молодая женщина подкладывала в печь солому, и орудовала ухватом. Напротив, на сооружении, подобном кровати сидел скукоженный от холода мальчик лет девяти-десяти и смотрел в печку. В доме было прохладно. На мальчике и на женщине было одето какое-то рваньё, напоминающее фуфайки, чуть защищающих их от холода.

При виде непрошеных гостей женщина поставила ухват и тупо со страхом уставилась на них. Губы её чуть дрожали. Она свою фуфайку застегнула на все пуговицы Мальчик подвинулся в глубь, в самый угол и съёжился в маленький комочек, прикрыв босые ножки свои соломой, что лежала на топчане. Потом на кровать села мать, и заслонила собой мальчика.

«Гости» выглядели насколько нелепо и страшно в своей сборной одежде, прячась в ней от мороза, что хотелось сорваться и убежать. Но, во первых и женщина и мальчик на ногах не имели никакой обуви, а мороз около тридцати градусов. Во вторых нужно было пробежать мимо странных и страшных потвор, в данный момент нисколько не похожих на человеческие личности. И ещё главней — куда бежать? И женщина и её сын были в шоке. Воцарилось предчувствие, что это встреча просто так не закончится. Не в первую их хату заходят такие незваные «гости». И ничем хорошим не кончается!

«Гости» вели себя так, вроде кроме них здесь никого не

было. Вроде они зашли в свою собственную гостиную, и удивлялись, что нет той вещи, где они вчера положили своими руками вот на этом месте. Один, из них подошёл к печке, протянул к огню руки, чтобы согрелись, потом взял ухват, вытащил из печки горшок, и, обнаружив, что там варится картошка, издал

радостный крик.

— Meine Herren, Kartoffel! verdammt! *

— Kann in diesem Drecksloch noch irgendwas? **

— Zweifel ***

— Nun bring was zu Essen, schon die Kiefer treibt ****

— Man könnte denken, dass du täglich isst Erbsen mit Schweinefleisch und trinkst Bier? *****

— Nicht klug! Komm, ich Schneide ich das Fett, was gestern im Nachbardorf holten. ******

— Dieser verdammte Griff ...nicht gewohnheitsmäßig ziehen… aus dem Russischen Ofen *******

— In ein solches Loch uns fuhr Hitler! ********

— Schweig *********

*Господа, картошка! Чёрт побери!

**Может в этой чёртовой дыре есть ещё что нибудь?

***Сомневаюсь

****Ну тащи что есть, уже челюсти сводит!

***** Можно подумать, что ты ежедневно ешь горох со свининой и запиваешь пивом?

****** Не умничай! Давай! Я нарезаю сало что вчера добыл в соседней дыре.

******* Этот чёртов ухват… не привычно… вытаскивать из русской печки…

******** В такую дыру нас загнал Гитлер!

********* Помалкивай

Солдаты стаскивали из себя тряпки. Под тряпками были тонкие солдатские шинели и немецкие автоматы. На физиономиях солдат торчала трёхнедельная, или даже месячная рыжая, почти красная щетина. Значит было не до бритья.

Отступала немецкая армия.

Когда была съеденная картошка, и какие то пожитки, награбленные где-то, они уже сидели вальяжно без шинелей отогретые и сытые, и вели свои беседы.

По интонации можно было понять, что диалог составлялся из грубой брани. Время от времени говорящий вскакивал, стучал кулаком по столу, бил себя в грудь, размахивал кулаками над головой и посылал проклятия в какой нибудь угол невысокого потолка.

Присмотреться — то это были молодые парни, не старше двадцати, двадцати пяти лет. Но щетина на бороде, и обветренные на морозе лица, делали их на много старше и на вид свирепыми. При других обстоятельствах они были бы достойные жалости. Но!.. при других обстоятельствах.

Где-то далеко у каждого из них были мамы, готовые при любых поворотах жизни, и, при любой навязанной идеологии, прижать их к своей груди и не отпускать на эту чёртову войну! Нет! Мамы не хотели их видеть мёртвыми героями! Каждая, даже немецкая мама, ждала их живыми. Но!.. сейчас каждая русская мама, видя их издевательства на своей земле, в своём доме — желала им скорее смерти, может даже жестокой! Очерствели, ожесточились сердца человека к человеку!

Женщина с ребёнком сидели ни живые, ни мёртвые. И боялись даже пошевелиться.

Примерно через час, гости начали успокаиваться и на их физиономиях появлялось что-то похожее на улыбку. Кое-кто даже начал зевать.

Видя, что солдаты, как-бы не агрессивные, душа женщины возвращалась из пяток. Оцепенение прошло и она позволила себе пошевелиться и кашлянуть. Тут её присутствие и обнаружилось! Все трое повернулись в её сторону. На физиономиях застыл вопрос — «здесь ещё смеет быть кто-то»?

Они настолько чувствовали себя хозяевами, что другие живые души воспринимались как куча соломы, дополнительно к той, что валялась на земле.

«Кучей соломы» оказалась молодая и, по украински, красивая женщиной.

Живая беседа возобновилась вновь. Но теперь уже с другим тембром, и громким нагловатым смехом.

Один из солдат вынул из кармана кости и бросил их на стол. Последовал взрыв смеха. Все посмотрели в сторону женщины. Намерения их были ясны. Женщина нервно вздрагивала, мальчик тихонько всхлипнул.

Поднялся здоровенный детина. Он потянулся, расправляя кости и слюнявая вожделенная улыбка обезобразила небритое лицо. Так женщине показалось. На самом деле лицо было по европейски нормальное. Но это чисто условное понятие. — Смотрится ли нормальной, красивой мордочка кошки на взгляд мышки?! Спросите её — мышку то эту… и ответ будет ясный.

Может быть он никогда не имел женщины, не чувствовал её, но у него был инстинкт мужчины, и, дополнительно, инстинкт зверя, приобретённый и воспитанный гитлеровским режимом. и многочисленными лишениями войны. Дополнительно он имел юридическое право своей страны, убивать и наслаждаться продуктом убийства.

Он подошёл к Марине, так звали женщину, схватил ворот фуфайки и разорвал её вместе с кофтой.

Даже в таких случаях, в полевых условиях, природа требует, пусть грубоватой, но нежности и интимности. А где её взять?

Из под обрывков кофты показалось красивое женское тело, с очень полной, всегда зовущей к любви, украинской грудью. Мужчины издали инстинктивный животный крик и вскочили с насиженных мест. Все накинулись одновременно!

Женщина отбивалась сколько было сил и крикнула — «Ваня, беги»!

Бежать было невозможно. Нужно проскользнуть мимо остальных двоих, босяком в трескучий мороз. Тем более, что он сидел как парализованный.

Когда у женщины иссякли силы, она изловчилась и больно укусила насильника за руку. Последовала жёсткая оплеуха и женщина свалилась на пол.

Сработал инстинкт! — Мальчика подбросило как пружиной. Он, уже ничего не соображая, подхватился, прыгнул на солдата и маленькими ручками вцепился ему в горло. В глазах потемнело… Через секунду малыш лежал на полу и получил несколько ударов кованым сапогом по голове. Сознание помутилось. — Раздался выстрел и истошно закричала кошка. Выстрел привёл Ваню в чувство и он шмыгнул под печку, в печурку, там забрался до самого конца небольшой туннели. Такие туннельки делают под русской печкой со сводчатым перекрытием. Оттуда достать его было трудно — глубина печурки метра три, можно только пристрелить, но нужно стать на колени. Солдат поленился. Вслед за Ваней приползла кошка, оставляя за собой кровавые следы.

Женщина умоляла, потом кричала, потом стонала. Стоны были страшные, хриплые, и… затухающие. Каждый стон всё тише и тише. Ваню бил озноб, наконец он впал в забытьё. Сработала защитная реакция организма.

Когда Ваня открыл глаза, то почувствовал холод. Было тихо. Под ним оказалась мокрая лужа. В какой то момент мальчик описался. Возле, лежала мёртвая кошка с перекошенным ртом. Было светло. Ваня в своём убежище пролежал до утра. Он прислушался какое то время и решил выбираться. Нужно было или перелезть через мёртвую кошку и придавить её, или толкать перед собой. Он выбрал последнее.

Мать лежала на спине без движения. От её одежды рядом валялись разбросанные лохмотья. Женщина была голая. Ваня первый раз увидел голую женщину и испугался. Растрёпанные волосы полностью закрывали её лицо, руки раскинуты по сторонам, ноги широко раздвинуты и из лона вытекала какая то мутная тошнотворная жидкость. Мальчика трясла лихорадка. Его стошнило и он вырвал.

Дверь, что вела в сени была полураскрыта и оттуда тянуло холодом. Он бросился босяком полураздетый бежать. Уже выбежал наружу, там валил снег. Вернулся. Взял охапку соломы и накрыл матери живот и ноги. И тут он увидел, что на одной и другой груди, с запекшейся кровью была выцарапана свастика. В отдельных местах, царапины ещё кровоточили. Руки и ноги у Вани дрожали. Он обессиленный сел рядом и опять вырвал. Хотел заплакать, но не смог.

Бегериха

Баба Бегериха жила через дорогу. Жила одна. Её избушка стояла чуть ли ни на курьих ножках, но дверь хорошо закрывалась, окна хорошо законопачены и в доме держалось условное тепло. Засовов её дверь не признавала. Какая-то невиданная сила хранила этот дом. Баба Бегериха умела жить. Всегда в доме была соль и краюха хлеба. Возле печки лежал и сушился охапок дров.

На вид Бегерихе можно было дать и шестьдесят, и сто лет. Во всей согнутой фигуре чувствовалось, что жизнь её ломала, но сломить не смогла и так и оставила, чуть согнутой, но даже не надтреснутой. Когда Ваня зашёл, она ещё лежала на топчане и недовольно крикнула —

— Ну чего тебя чёрт несёт в такую рань? Быстрее закрывай дверь, не напускай холода. Опять мать за солью послала? Я и сама уже ем почти без соли. Ироды проклятые, когда их нечистая возьмёт! —

И тут она заметила что то неладное. Мальчик стоял бледный, осунувшийся, без шапки, в расстёгнутой рубашке и в опорках на босу ногу. Было слышно, как с дрожью стучали его зубы. Он пытался что то сказать, но сумел только выдавить — «мама» — и показал дрожащей рукой в сторону своего дома.

Нужно сказать несколько слов о бабе Бегерихе. В селе она появилась в году — 1928. — Примерно. — Раньше она жила на хуторе учреждённом и построенном согласно столыпинской реформе. Был муж удачливый сельский труженик, коренастый, как и полагается землепашцу. Два сына, что работали на земле и по хозяйству. Ещё дочь — украинская красавица, пышная и грудастая. Но несмотря на это ленивой не была. Работала наравне с братьями. Дом их ежегодно прирастал разными пристройками. То конюшней, то сараем для свиней, то гумном для обмолота хлебов. С кровли исчезла кровельная солома и появилось железо, выкрашенное в зелёный цвет. — Цвет полей украинских.

К моменту уничтожения хуторов их дом представлял странное живописное строение, неподдающееся никакой архитектурной логике. Сыновья поженились. У каждого своя семья и своя пристройка к общему дому. Рабочих рук добавилось. Сеяли хлеб, выращивали овец, свиней, сами ели-пили и продавали. Деньги хранили в банке.

Жадничали нажитым, хотелось больше. Наняли двух работников. Хлопцы ленивые, но из под кнута работали исправно. Платили им за работу деньгами. Выдавали исправно, каждую субботу после обеда. К вечеру их на усадьбе уже не было. Хлопцы запрягали одноконную линейку и уезжали в район. Там в разных, любящих деньги, заведениях просаживали нажитое недельным трудом и, немного помятые к утру понедельника являлись в хозяйство. Выпивали для поправки здоровья по пару литров хлебного кваса, и как новенькие, приступали к работе. Это летом. Зимой работы было меньше и в основном они спали.

Так и проходила хуторская жизнь. До поры-до времени. Но грянул набат. Пришёл 20-й и 21-й год. До хутора доходили такие слова, как Петлюра, революция, Ленин, Скоропадский, немцы.