автордың кітабын онлайн тегін оқу Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени

Авторский коллектив

Джордж Алтер (George Alter), исторический факультет, Мичиганский университет.

Дэн Богарт (Dan Bogart), экономический факультет, Калифорнийский университет в Ирвайне.

Стивен Бродберри (Stephen Broadberry), экономический факультет, Уорикский университет.

Консепсьон Гарсия-Иглесиас (Concepción García-Iglesias), факультет истории общественных наук, Хельсинкский университет.

Оскар Гельдерблом (Oscar Gelderblom), исторический факультет, Утрехтский университет.

Регина Графе (Regina Grafe), исторический факультет, Северо-Западный университет.

Бишнуприя Гупта (Bishnupriya Gupta), экономический факультет, Уорикский университет.

Трейси Деннисон (Tracy Dennison), отделение гуманитарных и общественных наук, Калифорнийский технологический институт.

Гийом Доден (Guillaume Daudin), Лилльский университет I, Французский центр экономической конъюнктуры (OFCE) и Парижский институт политических исследований.

Маурисио Дрелихман (Mauricio Drelichman), отделение гуманитарных и общественных наук, Калифорнийский технологический институт.

Ян Лейтен ван Занден (Jan-Luiten van Zanden), исторический факультет, Утрехтский университет.

Грегори Кларк (Gregory Clark), экономический факультет, Калифорнийский университет в Дэвисе.

Ли Крейг (Lee Craig), экономический факультет, Университет штата Северная Каролина.

Дебин Ма (Debin Ma), факультет экономической истории, Лондонская школа экономики.

Паоло Маланима (Paolo Malanima), Институт исследований средиземноморских обществ (IISM–CNR), Неаполь.

Джоэль Мокир (Joel Mokyr), факультеты экономики и экономической истории, Северо-Западный университет и Школа экономики им. Эйтана Бергласа, Тель-Авивский университет.

Ларри Нил (LarryNeal), экономический факультет, Иллинойский университет в Урбана-Шампейне.

Кевин О’Рурк (Kevin H. O’Rourke), экономический факультет, Тринити-колледж в Дублине.

Севкет Памук (Şevket Pamuk), Институт истории Турции Нового и Новейшего времени им. Ататюрка, Босфорский университет (Стамбул) и Европейский институт Лондонской школы экономики.

Леандро Прадос де ла Эскосура (Leandro Prados de la Escosura), факультет экономической истории и институтов и Институт Фигеролы, Мадридский университет им. Карлоса III.

Жан-Лоран Розенталь (Jean-Laurent Rosenthal), отделение гуманитарных и общественных наук, Калифорнийский технологический институт.

Джеймс Симпсон (James Simpson), факультет экономической истории и институтов, Мадридский университет им. Карлоса III.

Питер Солар (Peter Solar), Везалий-колледж, Брюссельский свободный университет, Университетские факультеты Сен-Луи.

Ричард Унгер (Richard W. Unger), исторический факультет, Университет Британской Колумбии.

Ганс-Иоахим Фотх (Hans-Joachim Voth), экономический факультет, Университет Помпеу Фабра (Барселона).

Райнер Фремдлинг (Rainer Fremdling), экономический факультет, Гронингенский университет.

Предисловие

Американские студенты были бы немало удивлены, услышав предложение прослушать курсы по экономической истории не США, а, например, штата, в котором расположен их университет. В то же время в большинстве современных учебников по европейской экономической истории рассматривается исключительно развитие отдельных стран. Данное построение сопряжено с риском, что студенты будут неправильно интерпретировать феномен континентального развития только в масштабе некоего одного государства, устанавливая характерные только для него причинно-следственные зависимости. Пришло время для учебника по европейской экономической истории, в котором явным образом использовался бы панъевропейский подход, когда предлагаемый к изучению материал организован по темам, а не по различным государствам.

Таким образом, цель нашего проекта заключается в том, чтобы предложить читателям единую экономическую историю Европы в Новое и Новейшее время. В качестве модели мы использовали изданную в Кембридже новаторскую работу под редакцией Р. Флауда и Д. Макклоски «Экономическая история Англии» (Floud and McCloskey, 1981). Каждая глава учебника написана двумя или тремя ведущими специалистами в рассматриваемой области, что позволило им охватить каждый из трех важнейших регионов Европы (Северную Европу, Южную Европу и Центральную и Восточную Европу). Следуя матрице, предложенной Флаудом и Макклоски, мы представили учебник в двух томах, охватывающих 1700–1870 гг. и 1870–2000 гг. соответственно. В каждом из томов содержатся главы, в которых рассматриваются доминирующие в современной экономической истории темы: агрегированный экономический рост и экономические циклы, анализ различных сфер экономики и уровень жизни населения. Мы использовали количественный подход и явным образом выраженный экономический анализ. Полученные результаты преподносятся так, чтобы они были понятны студентам.

Еще два десятилетия назад подобный проект был немыслим. Для того чтобы наглядно убедиться в существовании традиции панъевропейской экономической истории, достаточно познакомиться с более ранними изданиями Cambridge Economic History of Europe («Кембриджской экономической истории Европы»). Данные, содержавшиеся в трудах многих гигантов экономической истории, публиковавшихся в Кембридже, позволили нам взглянуть на экономическое развитие континента в целом. Однако впоследствии, в более поздних томах этой серии, начиная с тех, которые были посвящены Промышленной революции, возобладало представление событий в рамках истории отдельных государств. При этом выбор как государств, так и научных тем носил в высшей степени избирательный характер. Начиная с 1970-х гг. на экономических факультетах европейских университетов начала писаться количественная экономическая история, которая в большинстве своем была национальной по масштабам. Вероятно, это было неизбежно, поскольку количественные оценки долгосрочного экономического роста осуществлялись на основе национальной статистики стран, в которых работали специалисты-историки. Более того, количество клиометристов, работавших в других, помимо Великобритании и Ирландии, странах, оставалось сравнительно небольшим, а их профессиональный состав был раздробленным, особенно по сравнению с нашими североамериканскими коллегами.

Сегодня все изменилось. Критически важной поворотной точкой стало создание в 1991 г. Европейского общества исторической экономики (ЕОИЭ, EHES) с целью объединения специалистов по экономической истории нашего континента для совместной работы как в историческом направлении, так и в сфере экономической теории. В 1997 г. ЕОИЭ учредило журнал European Economic History Review, со временем превратившийся в своеобразный форум европейских специалистов. Еще одним важным прорывом стали начатые в 2003 г. инициативные исследования в области экономической истории лондонского Центра исследований экономической политики (ЦИЭП, CEPR), представляющего собой крупнейшую в Европе сетевую структуру в сфере экономических исследований. Результатом усилий ЦИЭП, подкрепленных финансированием панъевропейских исследовательских инициатив со стороны Европейского союза, стало появление динамичной профессиональной группы экономических историков, представители которой имеют полное право называть себя «европейскими» специалистами.

Мы «провели» наших авторов через две «тяжкие» конференции (в Лунде в 2006 г. и в ЦИЭП в 2007 г.), на которых обсуждались первоначальные наметки каждой главы учебника, и выражаем огромную признательность местным организаторам обоих форумов. Мы благодарны всем нашим авторам за проявленные ими в обоих случаях энтузиазм и стойкость, а также своевременное предоставление текстов.

Наш проект стал своего рода «ответвлением» финансируемой ЕС Исследовательской и учебной сети имени Марии Кюри «Изучение общего европейского опыта: исторические уроки панъевропейского развития» (контракт № MRTN-CT-2004–512439). Разумеется, мы благодарны Европейской комиссии за щедрую финансовую поддержку, без которой наш проект, скорее всего, никогда не смог бы «оторваться от земли». Мы признательны персоналу ЦИЭП, предоставившему нам экспертную помощь в получении гранта и администрировании проектом. Значительная часть работы над этой книгой была проделана в то время, когда О’Рурк работал старшим научным сотрудником правительства Ирландии. Он благодарит за неоценимую помощь Ирландский совет по научным исследованиям в области гуманитарных и общественных наук.

В 2007 г. наша учебная сеть понесла невосполнимую утрату — безвременно, в возрасте 46 лет, скончался Стефан (Ларри) Эпштейн, один из наиболее уважаемых, пользовавшийся всеобщей любовью ее участник. Смерть Ларри стала огромной потерей для нашей профессии. Нам будет очень не хватать его. Эта книга посвящается Ларри.

Стивен Бродберри

Кевин О’Рурк

Введение к первому тому

Стивен Бродберри

Кевин О’Рурк

Первый том экономической истории Европы Нового и Новейшего времени посвящен переходу к экономическому росту современного типа, определяя который С. Кузнец использовал следующие характеристики: 1) высокие темпы роста подушевого продукта и численности населения; 2) высокие темпы роста выпуска в расчете на единицу затрат всех видов — то есть совокупной производительности факторов; 3) высокие темпы структурной трансформации от сельского хозяйства к промышленности и сфере услуг и от «личных» предприятий к крупномасштабной обезличенной организации фирм; 4) изменения в структуре и идеологии общества, включая урбанизацию и секуляризацию; 5) открытие международных коммуникаций или глобализация; 6) ограниченное распространение роста, ведущее к расхождению уровней жизни населения «развитых» и «слаборазвитых» государств (Kuznets, 1974). В Европе переход к экономическому росту современного типа происходил в 1700–1870 гг. Он начался в Англии, а затем довольно быстро распространился на другие части Западной Европы.

Рассматриваемые в исторической перспективе, эти перемены носили радикальный характер и должны анализироваться в одном ряду с другими эпохальными изменениями, такими как переход от охоты и собирательства к оседлому сельскому хозяйству. В то же время, используя непрерывно расширявшиеся в последние десятилетия возможности реконструкции экономического развития в рассматриваемый период, исследователи пришли к выводу, что эти изменения носили в большей степени постепенный характер и происходили в разных сферах экономики, а не только в промышленности, как считалось в прошлом. Тем самым был поставлен вопрос о правомерности использования самого понятия «промышленная революция». Однако мы продолжаем использовать этот термин, в какой-то степени потому, что он твердо укоренился и в общественном сознании, и в профессиональной литературе. Возможно, еще более важно помнить о следующем. Несмотря на более низкие, чем считалось ранее, темпы роста, происходившие в то время экономические изменения носили революционный характер в том смысле, что они были необратимыми и превратились в идеальный тип (de Vries, 2001). Ведь когда мы говорим о «Великой французской революции», то, как правило, имеем в виду события, происходившие на протяжении всего 1789 г., а не только короткий по времени штурм Бастилии. В конце концов никто не ставит под сомнение положение, согласно которому, по мере того как в процессе модернизации экономик ресурсы постепенно перетекали из сельского хозяйства в промышленность, последняя стала играть гораздо более важную роль (Crafts, 1985a).

Насколько быстро «росла» Европа в 1700–1850 гг.? Действительно ли результатом роста стал радикальный разрыв с прошлым? В последние годы европейские специалисты по экономической истории добились огромного прогресса с точки зрения количественной оценки экономического роста. Основные данные о годовых темпах роста в ряде европейских стран и сравнительных уровнях валового внутреннего продукта в расчете на душу населения приведены в табл. I. 1. Одним из важнейших достижений недавнего времени стало систематическое отслеживание сравнительных уровней подушевых доходов, что открыло возможность последовательной сверки данных о темпах роста в отдельных европейских странах, которые обычно рассчитывались на основе данных государственной статистики.

Обратившись к табл. I.1, мы, во-первых, видим, что в 1820–1870-х гг. имели место гораздо более высокие темпы роста, чем в эпоху раннего Нового времени (1500–1700 гг.). Имеющаяся информация позволяет предположить, что в это время в некоторых частях Южной и Восточной Европы происходило снижение уровня жизни населения, в то время как на Северо-Западе континента, и, прежде всего, в Англии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и части Франции, уровень доходов населения медленно повышался. В данном случае имела место известная «перемена участи» различных частей Европы, связанная с открытием новых торговых маршрутов на Восток через мыс Доброй Надежды и открытием Америки. Не так давно этот процесс перехода лидерства в подушевом доходе от региона Средиземноморья к «атлантическим» экономикам европейского Северо-Запада, был назван Малым расхождением (в отличие от произошедшего после 1800 г. Великого расхождения в уровнях жизни между Европой и Азией) (Pomeranz, 2000; Allen, 2001; Broadberry, 2007).

Во-вторых, при рассмотрении данных табл. I.1 мы видим, что переход к экономическому росту современного типа представлял собой длительный процесс. Даже в такой ведущей европейской стране как Великобритания, до начала XIX в. годовые темпы роста подушевого дохода не превышали 0,5%. Только после 1820 г. показатель темпов роста превысил 1% в год, да и то лишь в некоторых странах. И в-третьих, из табл. I.1 становится очевидным, что, несмотря на свое английское «происхождение», современный экономический рост относительно легко распространился на остальные страны Европы, и, конечно же, на колонии европейских поселенцев в Новом Свете. Происходивший после 1820 г. во всех представленных в табл. I.1 европейских странах рост подушевого дохода обусловил Великое расхождение в показателях уровня жизни населения Европы и Азии.

ТАБЛИЦА I.1.

Показатели ВВП в расчете на душу населения в странах Европы в 1500–1870 гг.: темпы роста и сравнительные уровни

| А. Темпы роста ВВП в расчете на душу населения (в % в год) |

||||

| 1500–1700 |

1700–1750 |

1750–1820 |

1820–1870 |

|

| Великобритания |

0,12 |

0,35 |

0,20 |

1,25 |

| Нидерланды |

0,24 |

0,00 |

–0,02 |

0,83 |

| Бельгия |

0,09 |

0,19 |

0,02 |

1,44 |

| Франция |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

0,85 |

| Италия |

–0,08 |

0,14 |

–0,22 |

0,61 |

| Испания |

–0,02 |

–0,10 |

0,10 |

0,27 |

| Швеция |

0,02 |

0,03 |

0,06 |

0,65 |

| Польша |

–0,13 |

–0,24 |

0,21 |

0,59 |

| Россия |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

0,64 |

| Турция |

н.д. |

0,16 |

0,07 |

0,52 |

| Б. Сравнительные уровни ВВП в расчете на душу населения (Великобритания в 1820 г. = 100) |

||||||||||

| до 1500 |

до 1700 |

до 1750 |

1820 |

1870 |

||||||

| Великобритания |

57 |

73 |

87 |

100 |

187 |

|||||

| Нидерланды |

67 |

109 |

109 |

107 |

162 |

|||||

| Бельгия |

58 |

69 |

76 |

77 |

158 |

|||||

| Франция |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

72 |

110 |

|||||

| Италия |

83 |

71 |

76 |

65 |

88 |

|||||

| Испания |

63 |

61 |

58 |

62 |

71 |

|||||

| Швеция |

64 |

66 |

67 |

70 |

97 |

|||||

| Польша |

50–54 |

38–42 |

34–37 |

41 |

55 |

|||||

| Россия |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

40 |

55 |

|||||

| Турция |

н.д. |

35 |

38 |

40 |

52 |

|||||

| Источники: Приведенные данные заимствованы из работ ван Зандена (van Zanden, 2001), Мэддисона (Maddison, 2001), Памука (Pamuk, 2006), а также Альвареса-Ногаля и Прадоса де ла Эскосура (Álvarez-Nogal and Prados de la Escosura, 2007). |

||||||||||

Организация этого тома отражает нашу убежденность в том, что переход к современному типу экономического роста имеет решающее значение для понимания европейской экономической истории в период между 1700 и 1870 гг. В части I рассматривается развитие событий в общем, включая как флуктуации краткосрочного экономического цикла (глава 5), так и долгосрочный экономический рост (глава 1). Включение в нее, наравне с главой об экономическом росте, отдельной главы, посвященной проблемам народонаселения (глава 2), отражает проведенное Кузнецом различие между экономическим ростом в Новое и Новейшее время и ростом в доиндустриальный период. В соответствии со знаменитым положением Т. Мальтуса, в доиндустриальное время повышение уровня жизни обычно носило кратковременный характер, так как непрерывно увеличивавшееся население буквально тут же «проедало» любое временное повышение реальной заработной платы (Malthus, 1798). Напротив, период Промышленной революции был отмечен «мирным сосуществованием» быстрого роста численности населения и повышения подушевых доходов, после чего в Европе начался демографический переход к режиму более медленного увеличения населения, сопровождавшегося устойчивым ростом подушевого дохода. В главе 4, посвященной торговле и созданию империй, отображается свойственный Кузнецу акцент на глобализации. В ней рассматриваются имеющие долгую историю дебаты о том, не является ли источником богатства Запада эксплуатация мировой периферии. В результате продолжительных научных изысканий специалистам по экономической истории удалось установить, что масштаб взаимодействий между Европой и остальным миром был недостаточно крупным. Поэтому, для того чтобы объяснить возвышение Запада, необходимо изучить и другие факторы (O’Brien, 1982). Альтернативный способ понимания причин «Европейского чуда» предполагает анализ институциональных изменений, позволивших Европе достичь экономического роста современного типа посредством формирования системы встроенных глубоко в институциональную структуру общества стимулов. Эти проблемы рассматриваются в главе 3, посвященной государственным и частным институтам.

В части II предлагается более подробный анализ различных сфер экономики. Развитие сельского хозяйства анализируется в главе 6, промышленности — в главе 7, а сферы услуг — в главе 8. В этих трех главах в центре внимания находятся проблемы роста выпуска и продуктивности, а также изменений в структуре и организации (вопросы, которым уделял большое внимание Кузнец). В заключительной части III этого тома рассматриваются вопросы, связанные с уровнем жизни населения. Если в главе 9 вы узнаете о динамике реальной заработной платы и других показателей уровня жизни, то глава 10 посвящена проблемам урбанизации. Это одно из структурных изменений, привлекавших особое внимание Кузнеца, поскольку влияние роста численности городского населения на уровень жизни представляется очевидным. И наконец, в главе 11 мы обращаемся к вопросам глобализации и расхождения в показателях уровней жизни между Европой и Азией.

ЧАСТЬ I

АГРЕГИРОВАННЫЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

ГЛАВА 1

Экономический рост в Европе в 1700–1870 гг.: теория и фактические свидетельства

ДЖОЭЛЬ МОКИР

ГАНС-ИОАХИМ ФОТХ

❧

Сегодня обычные жители экономически развитых стран получают доходы, превосходящие те, которыми на протяжении большей части истории человечества располагали богатейшие представители элит. В 1930 г. Джон Мейнард Кейнс немного скептически заметил, что экономические проблемы человечества уже решены, по крайней мере в Европе и Северной Америке (Keynes, 1930). Исчезла угроза голода. Чистая одежда, крыша над головой и тепло перестали быть роскошью и воспринимались как предметы первой необходимости. К 1870 г. процесс развития, благодаря которому в конечном счете было создано всеобщее богатство, уже набрал полный ход. В предлагаемой главе обобщаются результаты недавних экономических исследований в области теории роста, позволяющие ответить на вопрос, как человечеству удалось спастись от «неприятной, жестокой и короткой», по словам Томаса Гоббса, жизни. Предлагаемые интерпретации сопоставляются с известными историческими свидетельствами и последними научными результатами экономических историков. Самое пристальное внимание уделяется четырем областям — демографии, институтам, человеческому капиталу и технологии. В заключение мы высказываем предположения, которым еще предстоит пройти проверку в будущих исследованиях.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. фокус внимания специалистов по макроэкономике начинает перемещаться с экономических циклов к детерминантам долгосрочного экономического роста. Авторы научных публикаций об эндогенном росте предлагали различные объяснения того факта, что в некоторых странах мира экономическое развитие происходило гораздо быстрее, чем в других. В большинстве своем предлагаемые модели применялись к периоду, наступившему после окончания Второй мировой войны. В результате произошло возвращение к классическому аргументу, выдвинутому Саймоном Кузнецом [1], — в случае обратной экстраполяции текущих темпов роста мы придем к выводу, что в начале Нового времени и в предшествовавший ему период доходы находились на абсурдно низком уровне. Следовательно, началу роста современного типа должен был предшествовать продолжительный период стагнации. Возникает вопрос: что обусловило фазовый переход от мира очень низких или нулевых темпов роста к новому миру быстрого устойчивого роста?

Начиная с 1990-х гг. ученые пытаются создать всеобъемлющую теорию, позволяющую охватить как медленный рост, так и переход к быстро возрастающим среднедушевым доходам — унифицированную модель роста (unified growth model). И сегодня эта научная область пользуется повышенным вниманием исследователей. К важнейшим ее темам относятся демография, влияние институтов, человеческий капитал и культура, а также роль технологии. Прежде всего, мы предложим обзор некоторых, наиболее значительных, достижений в данной области, представленных в научной литературе. В основной части главы проводится сравнение теоретических предсказаний и главных открытых специалистами по экономической истории фактических свидетельств. В заключение выдвигается ряд предположений относительно дальнейших исследований в рассматриваемой нами области.

В ранних моделях в рамках унифицированной теории роста (например, Kremer, 1993) переход от стагнации к росту был представлен как процесс длительного постепенного ускорения темпов роста. Как и в некоторых других публикациях, посвященных эндогенному росту, в модели Кремера предполагается, что увеличение численности населения ведет к ускорению технологических изменений, так как вероятность выдвижения неким индивидом той или иной блестящей идеи является относительно постоянной величиной. Поскольку эти идеи никак не соперничают, происходит ускорение роста. Кремер показал, что некоторые базисные предсказания, сделанные на основе этой, достаточно простой модели роста, подтверждаются как при анализе временных рядов, так и при кросс-секционном анализе. Располагая данными о текущей численности населения, мы можем предсказать темпы его роста начиная с 1 000 000 г. до н. э. Кроме того, географически отделенные друг от друга экономические единицы, занимающие значительные территории, продуцируют большее по численности население и более высокую его плотность. Поскольку рост численности населения и технологическое развитие происходят одновременно, в модели Кремера отсутствует состояние равновесия. Для того чтобы избежать взрывного роста всех переменных, необходим демографический переход, когда при достижении некоего порогового уровня увеличение доходов ведет к снижению рождаемости.

Напротив, в моделях экзогенного роста технология «просто случается», а решения о ее принятии не являются эксплицитными. Размер сам по себе не оказывает влияния ни на технологию, ни на изменение производительности. Один из примеров приложения концепции экзогенного роста к изучению перехода к самоподдерживающемуся устойчивому росту — модель перехода «от Мальтуса к Солоу» Г. Хансена и Э. Прескотта (Hansen and Prescott, 2002). Она основывается на допущении об экзогенной данности и постоянстве технологических изменений как в способе производства с использованием земли (при убывающей отдаче), так и в способе производства, не предполагающем ее применения. Первоначально используется только мальтузианская технология. В рассматриваемой модели в каждом поколении, продолжительность жизни которого составляет 35 лет, производительность в «мальтузианском секторе» (т. е. в сельском хозяйстве, в условиях убывающей предельной отдачи труда) увеличивается на 3,2%, в то время как в «секторе Солоу» (где все факторы производства являются воспроизводимыми) — на 52%. В конечном счете, поскольку производительность неиспользуемой технологии экспоненциально возрастает, технология Солоу становится конкурентоспособной и принимается. В этих условиях промышленная революция является неизбежной, а ее наступление зависит только от используемых при градуировке различных темпов роста производительности.

Ко второму классу моделей, для которых размер имеет значение, также относятся модели, в которых технологические изменения рассматриваются как экзогенные. Но здесь внимание исследователей сосредоточено на условиях, при которых новые технологии найдут применение. Авторы первоначальных моделей, следуя традиции, заложенной К. Мерфи, А. Шлейфером и Р. Вишну (Murphy, Shleifer and Vishny, 1989), опирались на воздействия спроса и, соответственно, размеров экономик для обосновывания периода, когда мог произойти «большой скачок». Приверженцы этой концепции, следуя П. Розенштейну-Родану, понимают под «большим скачком» одновременный переход на новые технологии сразу во многих секторах экономики. Для того чтобы покрыть постоянные издержки, ассоциирующиеся с внедрением новых технологий производства, уровень спроса должен быть достаточно высок. Зачастую это возможно только в случае, если индустриализация охватывает целый ряд отраслей. По мере увеличения совокупного выпуска вероятность такого развития событий возрастает. Один из выводов рассматриваемых моделей состоит в том, что индустриализация могла бы начаться задолго до того, как она развернулась в полную силу, — если бы все приняли решение о более раннем инвестировании в технологии, связанные со значительными постоянными издержками, то прибыли были бы достаточно высокими, чтобы оправдать расходы. Новые технологические знания сами по себе не обязательно ведут к увеличению выпуска. Таким образом, недостаточная скоординированность может подорвать переход к современной технологии.

В моделях, где принятие решения зависит от диверсификации рисков, ключевую роль играют также высокие постоянные издержки и неделимость. Д. Асемоглу и Ф. Зилиботти представили модель, основанную на противоречии между требованиями производства и инвестициями домашних хозяйств (Acemoglu and Zilibotti, 1997). Производственные проекты, предусматривающие использование новых технологий, требуют высоких расходов на создание нового предприятия. В то же время домашние хозяйства стремятся к диверсификации своих инвестиций с целью минимизации рисков. В силу этого инвестиции в новые продуктивные технологии первоначально находятся на очень низком уровне, равно как и выпуск. Ситуация изменяется по мере того, как домашние хозяйства становятся богаче, — объем сбережений становится достаточно большим относительно требований, предъявляемых новыми технологиями к капиталу, что позволяет домохозяйствам не «складывать все яйца в одну корзину». По мере того как индустриализация набирает ход, она начинает генерировать средства, обеспечивающие ее собственное развитие. Начинается своеобразная лотерея. В зависимости от того, насколько им повезло в первом раунде, две первоначально идентичные экономики могут встать на принципиально отличные друг от друга пути развития. В модели Асемоглу и Зилиботти подчеркивается, что домашние хозяйства не принимают во внимание воздействие своих инвестиционных решений на совокупную производительность. Существование возможности индустриализации не означает, что она будет использована. Модель включает в себя стохастический компонент — в определенной степени индустриализация может быть результатом удачного стечения обстоятельств. Одно из следствий его присутствия заключается в том, что не каждый компонент реальной индустриализации наполнен смыслом — и возможно, что стране, которая опередила остальных, просто повезло [2].

Во многих унифицированных моделях роста накопление человеческого капитала связывается с технологией и расширением возможностей продуцирования новых идей благодаря росту численности населения. В этих работах обосновывается положение, согласно которому переход к современному типу роста сопровождается возрастающим значением человеческого капитала (Becker and Barro, 1988; Lucas, 2002; Becker, Murphy, and Tamura, 1990). По мнению О. Галора и Д. Вейла, связь между человеческим капиталом и технологическими изменениями является краеугольным камнем перехода к быстрому росту (Galor and Weil, 2000). Они утверждают, что выход из стагнации осуществляется в два шага: сначала происходит переход от мальтузианского к постмальтузианскому состоянию и лишь затем — к режиму современного роста. В соответствии с ключевым допущением Галора и Вейла по мере ускорения технологических изменений возрастает ценность человеческого капитала: это позволяет людям приспособиться к переменам, происходящим на рабочих местах. Технологические изменения ускоряются, поскольку больше людей продуцируют большее количество идей в течение продолжительного мальтузианского периода. Поскольку доходы увеличиваются быстрее, чем численность населения, среднедушевой доход, пусть и очень медленно, но возрастает. В конечном итоге родители увеличивают инвестиции в человеческий капитал своих отпрысков, что, в свою очередь, обусловливает ускоренное расширение круга доступных знаний. Более высокие доходы создают возможность увеличения количества детей в семьях. В то же самое время возрастающая ценность человеческого капитала продуцирует стимулы к повышению «качества» детей и сокращению их количества. На первоначальном этапе роста современного типа доминирует эффект дохода, что ведет к увеличению рождаемости; впоследствии на первый план выходит эффект замещения и показатели рождаемости снижаются.

М. Червеллати и У. Сунде (Cervellati and Sunde (2005), а также Д. де ла Круа (de la Croix, 2008) оценивают ситуацию несколько иначе, утверждая, что вместе с ростом производительности быстро увеличивается продолжительность ожидаемой жизни. В результате по мере того как горизонт окупаемости отодвигается все дальше, усиливаются стимулы к инвестициям в человеческий капитал. Даже если технологические изменения лишь в малой степени зависят от уровня квалификации работников, запускается самоподдерживающийся процесс улучшения технологий, увеличения продолжительности ожидаемой жизни и повышения объема инвестиций в человеческий капитал. Р. Боукеккине, Д. де ла Круа и Д. Петерс показывают, что увеличивающаяся плотность населения может способствовать распространению грамотности, поскольку происходит удешевление предоставляемых школой услуг (Boucekkine, de la Croix and Peeters, 2007). Ч. Джонс предпринял попытку объединить механизм население — идеи и режим прав собственности, позволяющий инноваторам присваивать часть выпуска (Jones, 2001). Основываясь на своей собственной «градуировке», Джонс приходит к выводу, что единственным важнейшим фактором «взлета» экономики по окончании XIX в. стало более эффективное принуждение к соблюдению прав интеллектуальной собственности, что создало необходимые стимулы для сферы продуцирования идей.

Некоторые замечания с точки зрения экономической истории

Во многих унифицированных моделях роста ключевую роль играет положение о связи «население — идеи». Согласуется ли оно с историческими свидетельствами? Как подчеркивал Крафтс, выводы кросс-секционного межстранового анализа экономического роста в Европе и во всем мире не подтверждаются имеющимися фактами — более крупные страны растут отнюдь не быстрее, чем другие (Crafts, 1995) [3]. Заключение исследователя подкрепляется современными данными: размер той или иной страны мира либо отрицательно связан с показателем ВВП в расчете на душу населения, либо такого рода связь отсутствует. Этот отрицательный научный результат представляется весьма правдоподобным, поскольку с увеличением размеров страны, значение одного из самых устойчивых коррелятов экономического роста — верховенства закона — снижается (Hansson and Olsson, 2006). Даже если мы заменим «население» более релевантными показателями, такими как размер рынка, определяющий уровень спроса на новые товары, данные об экономическом росте Англии и Франции, значительно отличающиеся друг от друга, едва ли будут соответствовать моделям эндогенного роста, в которых делается акцент на размерах [4]. Более того, как быть с тем фактом, что к 1750 г., в преддверии промышленной революции, Англия в течение вот уже половины столетия находилась в состоянии демографической стагнации? Если бы численность населения действительно играла решающую роль, то как быть с Китаем начального периода Нового времени? Население этой страны увеличилось со 130 млн человек в 1650 г. до 420 млн человек в 1850 г., однако никакой промышленной революции не произошло. Интересный аргумент приводит Дж. Лин (Lin, 1995). Исследователь убежден, что отношение между размерами населения и технологическими изменениями зависит от источника инноваций. В мире, в котором новые технологии целиком и полностью основываются на обучении в процессе труда, большая численность населения предполагает и большее количество инноваций, при условии в равной степени эффективного распространения в большей по численности населения стране. Как только условием прогресса становятся эксперименты и теоретические разработки, преимущество в размере исчезает. По мнению Лина, успехи Китая в период правления династии Сун (960–1279 гг.), резко контрастирующие со стагнацией в XVII в. и далее, отражают изменение в источнике инноваций.

Даже если «размер имеет значение» с точки зрения данных, остается вопрос о путях влияния. Большее по численности население (в отсутствие коллапса в среднедушевых доходах) может ассоциироваться с положительными экстерналиями различных типов. Независимо от того, имеет ли размер значение с точки зрения генерирования или принятия новых технологий, в моделях эндогенного роста предполагается, что большие размеры, по крайней мере, способствуют углублению разделения труда, что само по себе могло способствовать ускорению роста выпуска. В созданной М. Келли «смитианской модели» роста фактором торговой интеграции является усовершенствование транспортной инфраструктуры, способствующей ускорению роста. Автор применяет эту модель к периоду правления династии Сун в Китае. Аналогично в Европе более высокая плотность населения могла генерировать целый ряд положительных экстерналий, частично — посредством усовершенствований дорог и каналов, частично — посредством междугородней и международной торговли (Bogart, 2005a, 2005b; Daudin, 2007). В этом смысле нам становится проще объяснить успехи средней по размерам, но плотно населенной и интегрированной в международную торговлю Республики Соединенных провинций Нидерланды в XVII–XVIII вв.

Авторы моделей, следующих традиции «большого скачка», сталкиваются с проблемами, во многом схожими с теми, которые присущи моделям эндогенного роста на основе численности населения; весь опыт развития Европы после 1700 г. отнюдь не предполагает, что абсолютный размер экономики является хорошим прогнозирующим параметром для времени индустриализации. Большая часть промышленных проектов никак не впечатляла своими размерами — создание даже самых крупных текстильных фабрик, если бы оно финансировалось одним человеком, не влекло за собой высокую концентрацию риска. До конца XIX в. объем постоянных издержек в промышленности был ограничен. Более того, во время промышленной революции имела место значительная диверсификация уже существовавшей производственной структуры Англии [5]. В тех случаях, когда речь идет о производственных технологиях, внедрение которых ассоциируется с высокими постоянными издержками, принятие решений после 1870 г., возможно, объясняется в теоретической структуре «большого толчка». Но на тот момент международная торговля уже сделала очень многое для того, чтобы разорвать связь между размером внутренней экономики и возможностью применения технологий. До 1870 г. наиболее крупные постоянные издержки были связаны с созданием инфраструктуры, а не промышленного производства. В случае Англии никак нельзя сказать, что эти инфраструктурные инвестиции — строительство дорог, каналов, портов — страдали от недостатка капиталов. И это несмотря на многочисленные изъяны британской финансовой системы, начиная с Закона о дутых компаниях и до законов, направленных против ростовщичества, ограничивавших частное кредитование, а также беспрестанные государственные заимствования на протяжении большей части XVIII в. (Temin and Voth, 2008). В целом финансирование инфраструктурных проектов не вызывало особых трудностей и осуществлялось главным образом представителями местной аристократии.

И наконец, при попытке оценить унифицированные модели роста, в которых основное внимание уделяется различиям в производительности между сельскохозяйственным («традиционным») и промышленным («современным») секторами экономики, такими как модель Хансена и Прескотта (Hansen and Prescott, 2002), мы вновь сталкиваемся с эмпирическими трудностями. Когда совокупные темпы роста начали ускоряться, как в сельскохозяйственном, так и в промышленном секторе производительность возрастала — по некоторым оценкам, приблизительно одинаковыми темпами (Crafts, 1985a). Заметим, что модель Хансена и Прескотта, по определению, едва ли пригодна для установления того, какая страна первой начала индустриализацию и почему, поскольку в ней в качестве объекта наблюдения выступает весь мир.

Не следует воспринимать высказанные нами соображения как окончательный положительный или отрицательный вердикт относительно унифицированных моделей роста. Мы лишь попытались объяснить, почему теоретикам, экономистам-прикладникам и экономическим историкам необходимо «копать» еще глубже, и, прежде всего, в направлении взаимодействий между рождаемостью, человеческим капиталом, институтами и технологиями. Рассмотрению этих отношений и посвящены следующие разделы главы.

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» МАЛЬТУСА

В начальный период Нового времени в большинстве регионов Европы происходил рост численности населения. В некоторых ее частях численность населения превысила уровни, существовавшие до прихода «черной смерти» (пандемии чумы). В конце XVIII в. во многих европейских странах произошло довольно значительное ускорение демографического роста. Однако нельзя не отметить и существование значительных вариаций, поскольку здесь лидировали Англия и Ирландия, в то время как Франция в целом избежала столь же резкого скачка. В период 1500–1870 гг. экономическое воздействие демографического фактора претерпело заметные изменения. Если первоначально в большинстве частей Европы численность населения была важнейшей детерминантой среднедушевых доходов, то по мере ускорения технологических изменений после 1800 г. важность этого фактора постепенно снижалась. Нередко теоретики роста называют период до 1750 г. мальтузианской эпохой. В этом разделе мы сначала опишем мальтузианскую модель и произошедшие после 1800 г. изменения во взаимодействиях демографических и экономических факторов, а затем рассмотрим соответствующие фактические свидетельства и суммируем, что мы знаем о том, как давление численности населения перестало быть одной из ключевых экономических переменных.

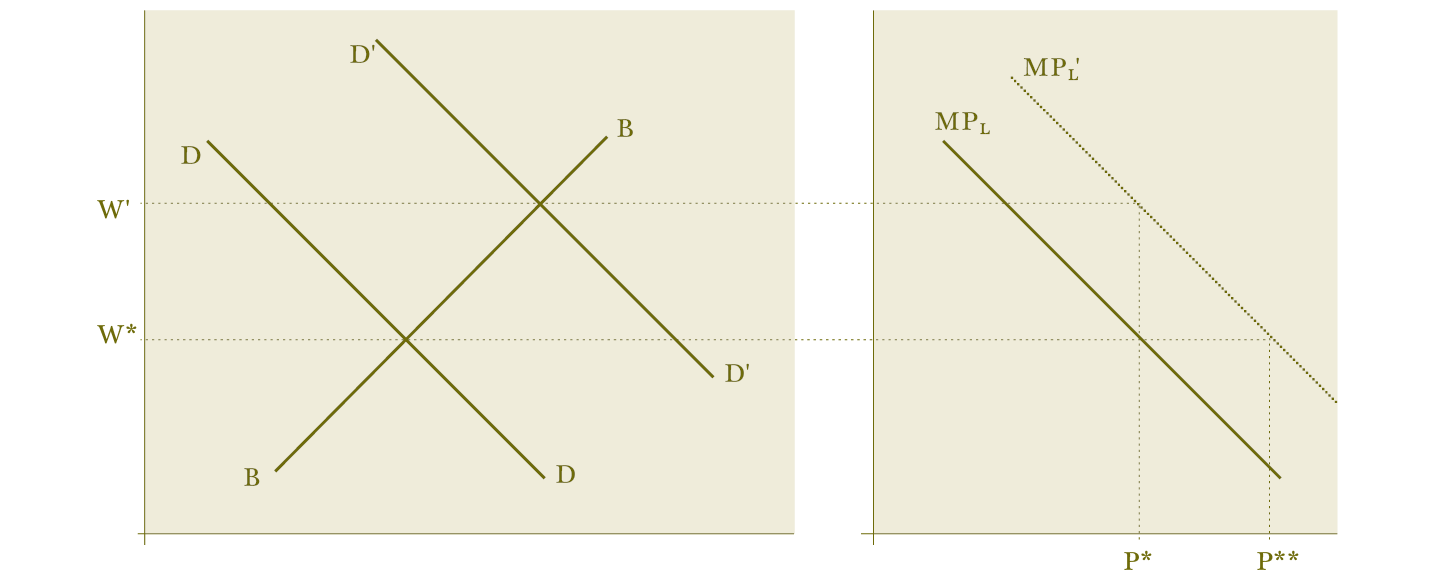

Мальтузианская модель основывается на двух главных допущениях: во-первых, рост населения положительно реагирует на рост среднедушевого дохода. В тех случаях, когда заработная плата или доход в расчете на душу населения сокращаются, происходит снижение рождаемости («превентивная мера»), а показатели смертности возрастают («естественное препятствие»), что на рис. 1.1 отображают восходящий наклонный график рождаемости BB и нисходящий наклонный график смертности DD. В соответствии со вторым допущением между среднедушевым доходом и численностью населения имеет место отрицательная связь, обусловленная убывающей отдачей от труда, что иллюстрируется нисходящей кривой предельного продукта труда MPL, положение которой, inter alia, отображает технологический уровень экономики. Один из наиболее известных примеров, иллюстрирующих выбор между доходами и численностью населения — пандемия бубонной чумы, известная как «черная смерть». В силу того что население большинства европейских стран сократилось от одной трети до половины от предкризисных уровней, заработная плата повсеместно выросла. В XIV в. традиционно измеряемый уровень жизни в Англии повысился настолько, что впоследствии аналогичный показатель был достигнут лишь в XIX столетии.

Совместно основные допущения мальтузианской модели приводят к выводу, что любые положительные изменения доходов с неизбежностью сходят на нет благодаря увеличению количества появляющихся на свет младенцев. На рис. 1.1 графики рождаемости и смертности пересекаются на уровне заработной платы W*. Исходя из графика технологий, представленного в правой части рисунка, в этом случае наиболее приемлемая численность населения составляет P*. Если в случае временного технологического шока кривая MPL сдвигается вправо до MPL’, что обусловливает повышение заработной платы до W’, показатели смертности снижаются и начинается рост численности населения. В конечном счете в силу уменьшающейся предельной отдачи заработная плата сокращается до предшествующего уровня (численность населения находится на уровне P**). Как однажды заметил Герберт Уэллс, «в бессмысленном и хаотическом воспроизведении обычной убогой жизни человечество транжирило великие дары науки с такой же быстротой, с какой их получало» (Wells, 2005) [6]. Г. Кларк идет еще дальше (Clark, 2007a). По его мнению, в 1800 г. положение типичного жителя Англии было ничем не лучше положения его прародителей, живших на африканских равнинах миллионы лет назад.

Рис. 1.1. Мальтузианская модель

Более высокие показатели смертности (отображены сдвигом графика смертности вправо от DD до D’D’) подразумевают и более высокий уровень жизни населения. Например, плохие гигиенические условия и ухудшение микробиологической ситуации приведут к повышению доходов в силу увеличения детской смертности. Аналогичное воздействие оказывают и более низкие показатели рождаемости. Общее благосостояние, возможно, не изменится, но доходы живущих возрастут. Европейцы в период раннего Нового времени добивались снижения давления численности населения путем увеличения доли никогда не рожавших женщин. Одновременное повышение возраста вступления в брак привело к дальнейшему сокращению показателей рождаемости. Данная традиция является уникальной для Европы. Она «накрывала» территорию, расположенную к западу от воображаемой линии, проведенной между Петербургом и Триестом (Hajnal, 1965). В других частях мира, в частности в Китае, для того, чтобы добиться той же самой цели, практиковалось убийство новорожденных. Но этот метод оказался не слишком эффективным.

Известно два варианта мальтузианской модели. Корни ее наиболее сильной формы уходят в классический «железный закон заработной платы». В отсутствие сдвигов в графиках смертности и рождаемости она позволяет предсказать стагнацию реальной заработной платы. В отсутствие технологических изменений или других шоков на стороне предложения численность населения будет оставаться относительно постоянной. В более слабом варианте мальтузианской модели основой акцент делается на механизмах равновесия, а не на результатах. На демографический рост оказывают влияние идентифицированные Мальтусом естественные и превентивные меры. Этот слабый вариант приводит в пределе к возвращению заработной платы на уровень прожиточного минимума только в том случае, когда демографический отклик является достаточно сильным, и только в отсутствие дальнейших возмущений в системе.

Очевидно, что сильный вариант (стагнирующая на уровне прожиточного минимума заработная плата) не способен «заручиться» значительной эмпирической поддержкой. Такие переменные запасов, как численность населения, относятся к числу медленно изменяющихся. Сдвиги графиков смертности (возможно, в результате урбанизации) могли бы привести к возникновению нового равновесия, но наши возможности наблюдать за ними будут зависеть от относительных величин краткосрочных и продолжительных изменений. Для Англии показатели реальной заработной платы, исчисленные Кларком (Clark, 2005, p. 1311), пришли на смену показателям, рассчитывавшимся Г. Фелпсом-Брауном и Ш. Хопкинс. Они рассчитаны на основе широкой совокупности однородных товаров и всеобъемлющем наборе номинальных заработных плат. И расчеты Кларка, и расчеты Фелпса-Брауна демонстрируют вызывающее немалое удивление резкое снижение заработной платы в период правления в Англии Тюдоров в 1495–1575 гг. Оно выглядит загадочно, поскольку численность населения сначала оставалась стабильной, а затем начала расти, в то время как показатели ожидаемой продолжительности жизни были необычно высокими. Недавно выполненные Алленом (Allen, 2001) и другими исследователями расчеты показывают, что в долгосрочном периоде в Европе заработная плата находилась на расходящихся траекториях. На европейском Северо-Западе рыночная цена труда возрастала, во многих случаях одновременно с ростом численности населения. Если бы и Север, и Юг Европы были подвержены воздействию мальтузианских сил [7], это противоречило бы сильному варианту модели. Более того, в некоторых дебатах относительно исхода мальтузианских процессов реальная зарплата смешивается с реальным уровнем среднедушевого ВВП или доходом. И это создает проблему, поскольку уровень занятости и количество отработанных часов могут изменяться, приводя к значительным изменениям душевого или семейного дохода даже при более или менее постоянной величине заработной платы. Конечно, повышение уровня занятости могло бы, при прочих равных условиях, привести и к тому, что реальная заработная плата и реальный среднедушевой доход будут двигаться в противоположных направлениях. Одним из примеров является рост кустарной промышленности в сельской местности после 1650 г., получивший известность как феномен «протоиндустриализации». У нас есть все основания полагать, что в течение всего предшествовавшего промышленной революции столетия происходил рост трудозатрат (De Vries, 1994, 2008; Voth, 1998, 2001a, 2001b).

Сопоставление с предсказаниями слабой модели, в которой акцент делается на механизмах равновесия, не слишком информативно. Мы имеем возможность наблюдать поток таких переменных, как частые рождения и смерти, и соотносить их с ценами на продукты питания и реальными зарплатами. На коротких отрезках времени до 1750 г. движение в численности населения в некоторой степени подтверждает мальтузианский отклик [8]. Показатели смертности и брачности способны изменяться даже в краткосрочном периоде. Часто происходившие события, такие как голод, войны и эпидемии, имели далеко не столь значительные долгосрочные последствия, как об этом нередко думают: как правило, вслед за резким снижением численности населения следовал рост заработной платы. В течение нескольких лет необычно высокая рождаемость и низкая смертность компенсировали первоначальное снижение численности населения (Watkins and Menken, 1985; Watkins and van de Walle, 1985). В оригинальной работе Р. Ли, основанной на использовании данных о численности населения Ригли–Шофилда, демонстрируется быстрое изменение брачности (слабое и с лагом во времени, что снижает достоверность) в ответ на вариации заработной платы, в то время как ожидаемая продолжительность жизни остается в значительной степени не зависимой от этой динамики.

При проверке как сильного, так и слабого варианта мальтузианской модели основную проблему представляет эндогенность. Заработная плата оказывает влияние на численность населения и наоборот (Lee and Anderson, 2002). Одно из потенциально возможных направлений продвижения вперед — использование экзогенного источника идентификации. В недавней работе М. Келли высказывает предположение, что одним из полезных инструментов исследования вопросов, связанных с заработной платой, является погода — связанную с ней часть вариаций заработной платы никак нельзя объяснить обратной связью с численностью населения (Kelly, 2005). Соответствующие исчисления позволяют сделать вывод о наличии сильных доказательств действия мальтузианских ограничений в Англии до 1650 г., когда изменения в заработной плате вызывали сильную (и положительную) реакцию нормы брачности и сильный (и отрицательный) отклик нормы смертности. Полученные Келли результаты позволяют предположить, что происходившие флуктуации реальной заработной платы оказывали большее воздействие на брачность, чем на смертность. Следовательно, в краткосрочном периоде предупредительные меры были сильнее, чем реальные препятствия, но и те и другие играли важные роли.

Альтернативным методом являются векторные авторегрессии. Э. Николини (Nicolini, 2007), а также Крафтс и Миллс (Crafts and Mills, 2009) используют их в целях моделирования динамической обратной связи между рождаемостью, смертностью и реальной заработной платой в Англии. С ее помощью исследователи изучали силу предупредительных мер и реальных препятствий. Авторы обеих работ пришли к выводу о наличии более сильных доказательств в пользу мальтузианской системы сдержек и противовесов балансов в период до середины XVII в., чем для последующих десятилетий. Особенно действенным является канал связи с рождаемостью, в то время как канал связи со смертностью проявил себя значительно слабее. После 1650 г. сила первого из них ослабевает. Николини приходит к выводу, что «возможно, до Мальтуса мир был не таким уж мальтузианским» (Nicolini, 2007). Как и в случае со всеми отрицательными результатами, всегда остается вопрос о том, связаны ли они с недостатками применявшихся статистических процедур, ограниченности идентифицируемой вариации в данных, или истинного отсутствия причинно-следственной связи. В целом использовавшаяся Келли IV-процедура представляется более перспективным способом установления причинно-следственной зависимости и силы взаимодействий.

Таким образом, прослеживается определенный прогресс в исследованиях краткосрочных откликов. Однако вопрос о точной оценке вклада демографических факторов в расхождение показателей подушевого дохода в начале европейского Нового времени пока остается без удовлетворительного ответа. Во времена Золотого века в Голландии, по сравнению с остальной Европой, выплачивалась исключительно высокая заработная плата, тогда как численность населения была относительно стабильной. Мы не знаем, какие иные, помимо высоких уровней урбанизации, особенности поведения, связанного с рождаемостью, или графиков смертности (если они вообще имеют значение), определяли рассматриваемый феномен. Пример Голландии позволяет предположить, что в то время, как в краткосрочном периоде могли функционировать мальтузианские механизмы приспособления, многие важные изменения были вызваны другими факторами. Начиная с Позднего Средневековья по всей Европе было множество регионов и городов, жители которых получали доходы, превышавшие традиционно определявшийся прожиточный минимум, в отсутствие сопутствующего роста численности населения. Некоторые универсальные модели роста (Galor, 2005; Jones, 2001) предполагают (сдержанно) повышение подушевых доходов перед промышленной революцией. В целом это подтверждается: в некоторых частях Европы уровень жизни постепенно повышался вплоть до начала XIX в. Предлагаемое обоснование — отложенный во времени отклик на технологические достижения — представляется не слишком убедительным: и до наступления Нового времени во многих человеческих популяциях (особенно в европейских) совокупные нормы рождаемости были значительно ниже, чем их биологический максимум. После каждого периода голода нормы рождаемости значительно возрастали. Это позволяет предположить, что они могли увеличиться и в ответ на повышение уровня жизни. Но здесь возникает один очень важный вопрос: почему европейцы ограничивали рождаемость, причем довольно необычным способом, когда некоторые женщины вступали в отсроченные браки, а другие были обречены на безбрачие? Какие социальные институты ответственны за «европейскую брачную матрицу»? В соответствии с одной из интересных гипотез, возникновение ограничений на рождаемость связывается с высокой ценой труда после окончания пандемии бубонной чумы («черной смерти») (van Zanden and de Moor, 2010), что обусловило повышение ценности женщин как работниц. Тем самым их длительное пребывание в составе рабочей силы было весьма выгодным, что заставляло женщин переносить материнство на более поздний срок. Однако почему этот механизм работал в Нидерландах, но не работал, например, в Италии, Китае или Индии? Тем более что во всех перечисленных выше странах имели место вспышки эпидемии чумы.

Один из способов установления связи высокой заработной платы со специфическими для Европы особенностями требует рассмотрения графиков городской смертности. Европейские города были поистине смертельными ловушками (показатели смертности в них были гораздо выше, чем в сельской местности). Напротив, в Китае и Японии показатели городской и сельской смертности не слишком отличались друг от друга (Woods, 2003). Важную роль в данном контексте могли играть различные культурные практики, такие как регулярный вывоз экскрементов в городах Дальнего Востока и использование их в качестве удобрений в сельской местности. Европейские города были не только гораздо более нездоровыми местами и не обеспечивали нормальных условий для жизни (в силу перенаселенности и плохих санитарных условий), они сильнее страдали от эпидемий инфекционных болезней и военных действий, в частности осады и грабежей со стороны противника. Следовательно, кривая DD на нашем графике, отображающая сельское и городское демографическое поведение, в силу эффекта сложения могла бы переместиться выше в некотором пространстве W-D. Тем самым возникает множественное равновесие: общества могли переходить от одного состояния (многочисленное население, низкая заработная плата, маленькие города и низкая агрегированная норма смертности) к другому, характеризующемуся меньшей численностью населения, но более высокой заработной платой, более крупными городами и высокой смертностью. Переход экономики от одного равновесного состояния к другому мог инициироваться сильными шоковыми воздействиями, такими как пандемия «черной смерти» [9].

Впрочем, значение европейских городов определялось не только очень высокими показателями смертности. Это были места, в которых велась международная торговля, где создавались институты частной собственности, поддерживавшие функционирование рынков товаров, капитала и труда. Одновременно города были центрами изобретательской деятельности. Сама городская жизнедеятельность способствовала повышению вероятности изобретения новых технических приемов, имевших большое экономическое значение: возможно, что усовершенствование технологий самих по себе было результатом урбанизации (Clark and Hamilton, 2006; Voigtländer and Voth, 2006). Правомерно допустить, что рост городов шел рука об руку с медленным, постепенным сдвигом технологического графика, что способствовало приведению в соответствие более высокой заработной платы и более высокой численности населения. Это означает, что при любом уровне численности населения чем большим будет городской сектор, тем выше будет и доход. Таким образом, мы еще немного приблизились к объяснению голландской «аномалии». Урбанизация является отнюдь не только индикатором производительности. Урбанизация способна сыграть роль движущей силы, стимулирующей рост производительности в расчете на душу населения. В этом случае в краткосрочном периоде продолжают доминировать мальтузианские силы, но ключевое объясняемое уже никак не следует из базисных принципов Мальтуса.

В какой-то момент в большинстве европейских стран произошло ускорение роста численности населения, имевшее очень важное значение. Довольно часто рост рождаемости и/или снижение смертности становится сигналом об окончании предшествовавшего режима. В конечном счете следовавшие за понижательной тенденцией смертности нормы рождаемости привели к завершению «демографического перехода» [10]. Последняя «сверка» оценок населения Англии Ригли–Шофилда (Wrigley et al., 1997) показывает, что увеличение рождаемости было доминирующей причиной более быстрого роста; определенную роль сыграла и смертность, но ее вклад в ускорение не превышал одной трети [11]. Представляется, что к 1750 г. прежний демографический режим окончательно сошел со сцены. В работе Патрика Галловея показывается, что в середине XVIII в. в Англии в краткосрочном периоде показатели естественного движения населения уже не реагировали на изменения цен (Galloway, 1988).

Хотя взрывной рост численности населения в Европе после 1800 г. был во многом связан с повышением рождаемости, в конечном счете снижение смертности сыграло более важную роль. Рождаемость следовала понижательной тенденции, во многих случаях с задержками, измерявшимися десятилетиями (Lee, 2003; Coale and Watkins, 1986). Основное снижение рождаемости происходило в течение нескольких десятков лет. Оно началось в 1870 г. и ускорилось после 1890 г. В ряде стран, таких как Великобритания, Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Бельгия, показатели рождаемости носили устойчивый характер, и в некоторых случаях спаду рождаемости предшествовало некоторое ее увеличение. Например, в Нидерландах в 1850–1880 гг. среднее количество детей в расчете на одну женщину увеличилось с 4,5 до 5,5. Но к 1890 г. показатель рождаемости вернулся к предшествовавшему уровню. В большинстве европейских стран первые значительные сокращения рождаемости произошли после 1880-х гг., значительно позднее начала охватившей континент индустриализации. В некоторых странах снижение рождаемости последовало после значительного сокращения младенческой смертности (Швеция, Бельгия, Дания); в других имело место одновременное снижение обоих показателей (Франция, Германия, Нидерланды) (Chesnais, 1992).

Установление экономических причин снижения рождаемости представляет собой не самую простую задачу. Пока специалисты так и не пришли к согласию относительно важнейших определивших это явление факторов (Alter, 1992). Правильную интерпретацию затрудняют как временные вариации этого показателя, так и различия между европейскими странами. Участники крупнейшего сравнительного исследования, посвященного изучению перехода в рождаемости, — Принстонского проекта изучения европейской рождаемости (EFP) — пришли к выводу об отсутствии четко выраженных связей между социально-экономическими факторами и изменениями показателей рождаемости. Вместо этого доминирующие роли в данном случае играли этнические, религиозные, лингвистические и культурные факторы (Coale and Watkins, 1986). Аналогичный вывод относительно Англии сделал Р. Вудс (Woods, 2000), приписывающий викторианское снижение рождаемости изменениям в сфере идеологии, и, прежде всего, «возникшим в начале 1860-х гг. желанию или готовности к ограничению размера семьи» (p. 150), и высказывающий довольно провокационное предположение, согласно которому «для большинства викторианцев внове был сам вопрос о том, „сколько детей они хотели бы иметь“» (p. 169). Изменения в рождаемости объясняет, прежде всего, «модель диффузии», согласно которой знания о технике предохранения распространялись по лингвистическим каналам. Основная причина принятия учеными научных результатов EFP заключается в продемонстрированной EFP примечательной синхронизации между демографическим переходом и ее распространением по лингвистическим каналам [12].

Исследователи, рассматривающие не только широкие агрегированные показатели, но и региональные данные, нередко приходят к иным, чем большинство специалистов, заключениям. Например, в Баварии важную роль сыграли альтернативные издержки, связанные с имевшимся у женщин временем, а также религия и политические предпочтения (Brown and Guinnane, 2002). Более того, возможно, что статистические данные, на которых основывались выводы участников EFP, являются менее надежными, чем считалось в прошлом [13]. Произошедший по всей Европе до 1914 г. одновременный спад показателей воспроизводства означает, что, объясняя снижение показателей рождаемости, мы должны принимать во внимание не только экономику. Вероятно, столь существенное падение европейской рождаемости было обусловлено доминирующей ролью экзогенных, неэкономических факторов. Впрочем, данное обстоятельство представляет собой дополнительную трудность отнюдь не для всех моделей. Однако для наиболее амбициозного класса структурных моделей, разработанных в традиции универсальных моделей роста, очевидная невозможность объяснить изменение рождаемости действием экономических факторов представляет проблему.

Во многих моделях долгосрочного роста переход в показателях рождаемости играет решающую роль, а временная динамика ее снижения занимает центральное место во многих теориях перехода к самоподдерживающемуся росту. Обычно спад моделируется как реакция на изменяющиеся экономические стимулы. В наиболее известных интерпретациях, предложенных Г. Беккером и Р. Барро (Becker and Barro, 1988), а также Р. Лукасом (Lucas, 2002), основное внимание уделяется количественно-качественному выбору, перед которым оказываются родители в контексте более быстрых технологических изменений и более высокой отдачи на человеческий капитал. Набор стандартных аргументов включает в себя: (i) повышение премии за квалификацию, зачастую обусловленное изменениями в технологии; и (ii) ограничиваемая родителями рождаемость как реакция на изменение в выборе между количеством и качеством детей. Впрочем, и здесь существуют определенные проблемы. Вероятнее всего, до наступления 1870 г. традиционно измеряемая отдача на человеческий капитал если и увеличилась, то незначительно. Авторы моделей, основывающихся на привязке динамики населений к технологическому прогрессу самому по себе, таких как модель Галора и Вейла (Galor and Weil, 2000), в случае их применения к Англии сталкиваются с временными проблемами, так как произошедшее здесь в середине XVIII в. ускорение демографического роста предшествовало сколько-нибудь серьезному воздействию технологических изменений на объем выпуска в расчете на душу населения. Более того, поскольку с точки зрения занятости рабочего класса экономические выгоды формального образования были, по всей вероятности, минимальными, любая модель родительского выбора относительно рождаемости, основывающаяся на решении проблемы количества-качества, в лучшем случае объясняет демографическое поведение относительно небольшой группы населения.

Ответы на вопрос о количественно-качественном выборе не подкрепляются достоверными фактическими свидетельствами. Более вероятным представляется довод, согласно которому во второй половине XIX столетия произошло увеличение чистых затрат, связанных с количеством детей в семье. В альтернативной интерпретации основное внимание уделяется важности государственного вмешательства, выразившегося в принятии законов об обязательном школьном образовании и регулировании детского труда. М. Депке приводит аргументы, согласно которым последнее имело решающее значение, и обосновывает положение, что другие меры в рамках политики государства не могли оказать столь же сильного влияния на рождаемость (например, предоставление субсидий на образование) (Doepke, 2004). Если мы соглашаемся с положением о важности государственного вмешательства, то решающее значение приобретает изучение экономического и других факторов, обусловивших принятие законов о детском труде или реформах в сфере образования (Doepke and Zilibotti, 2005). Галор и Моав (Galor and Moav, 2006) подчеркивают важное значение принятия Закона Бальфура, в соответствии с которым в Англии было введено обязательное школьное образование. По мнению исследователей, решающее значение для успеха реформы имела ее поддержка со стороны капиталистов, нуждавшихся в более квалифицированной рабочей силе [14].

У нас нет оснований для решительного заявления о том, что вмешательство государства сыграло решающую роль в том, что английские дети оставили фабричные цеха и заполнили школьные классы. В США государственные законы о школьном образовании оказали незначительное влияние на детский труд (Moehling, 1999). В то же время проблемы с достоверностью данных ведут к смещению оценок эффективности данных мер и сводят на нет все усилия. В Великобритании, как считают К. Нардинелли (Nardinelli, 1980) и П. Кирби (Kirby, 1999), принятие законов о детском труде происходило одновременно с технологическими изменениями, которые привели к значительному снижению полезности детской занятости. Таким образом, имеет место противоречие между воззрениями экономистов-теоретиков, уделяющих основное внимание технологическим изменениям, обусловившим повышение квалификации работников, или последствиям государственного вмешательства, и оценками экономических историков, в основном отвергающих первое положение, в то время как фактические свидетельства в пользу второго рассматриваются как ограниченные.

Некоторые ограничения, связанные с имеющимися данными, представляются нам едва ли преодолимыми. Мы испытываем очевидный недостаток информации о факторах, определявших нормы рождаемости, инвестиции в образование, возраст вступления в брак и т. п. в промышленных городах Европы. Никто не проводил исследований фертильного поведения в различных возрастных когортах на микроуровне, которые могли бы однозначно идентифицировать воздействие прерывистых изменений в законах о школьном образовании и т. п. Знаменитая Population History of England («История населения Англии») Ригли и Шофилда основывалась на попытке воссоздания истории британских семей, а фокус внимания ее авторов был сосредоточен на сельских приходах. Использовавшиеся ими данные были ограничены 1837 г. Повсюду в Европе реконструкция истории отдельных семей в XIX веке сложнее, чем в предыдущие периоды из-за усилившейся мобильности населения. Будущие исследования должны быть направлены на углубление понимания фертильного поведения и релевантных издержек воспитания детей. Более подробный анализ фертильного выбора рабочего класса, дополненный информацией о показателях посещаемости школы и экономике обучения и т. п. до и после принятия законов об обязательном школьном образовании, будет способствовать более глубокому пониманию нами демографического перехода.

ИНСТИТУТЫ — ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ

В центре внимания немалой части современных дебатов, посвященных экономическому росту, находится вопрос об относительной важности институтов в сравнении с человеческим капиталом (Acemoglu and Johnson, 2005; Rodrik, Subramanian, and Trebbi, 2004; Glaeser et al., 2004). Согласно результатам межстранового кросс-секционного анализа в конце XX в. ограничения на исполнительную власть демонстрируют тенденцию к положительной корреляции с более высоким объемом выпуска в расчете на душу населения. Учитывая потенциальную возможность обратной причинности — более высокий подушевой доход способствует повышению институционального качества — работа с современными данными принципиально сосредоточена на поиске экзогенного фактора, воздействующего на институты, но не на экономические результаты (следовательно, он мог бы использоваться для координации их деятельности). Один из таких факторов, который с успехом используется, — смертность европейских колонистов в прошлом. В серии прорывных публикаций Д. Асемоглу, С. Джонсон и Дж. Робинсон показывают, что страны, благоприятные для жизни переселенцев из Европы, со временем приходили к более желательным институциональным соглашениям (например, Acemoglu, Johnson, and Robinson, 2001). По уровню богатства сегодня такие страны заметно превосходят другие государства. Следовательно, повышается вероятность того, что связь между институтами и эффективностью действительно является причинно-следственной.

В какой степени институциональные интерпретации способны помочь нам в понимании роста, происходившего в Европе до 1870 г.? Какую роль играют институциональные изменения в переходе к самоподдерживающемуся росту? Если мы анализируем институты в определенных исторических обстоятельствах, то не имеем права рассматривать только лишь роль государства и ограничений, налагаемых на исполнительную власть. В то же время мы не располагаем информацией, достаточной для вынесения суждения о функционировании европейских институтов в 1500–1870 гг. и их совокупном вкладе в экономический рост. Более всего мы нуждаемся в расширении круга знаний о юридических процессах, о роли «строительства государства» и о реальной значимости неформальных институциональных соглашений.

Возможно, самое известное заявление в традициях институционализма было сформулировано Д. Нортом и Б. Вайнгастом (North and Weingast, 1989). Исследователи пришли к выводу, что роль Славной революции и Билля о правах (1688–1689 гг.) не ограничивалась подведением твердой основы под государственные финансы Англии. Повышение роли парламента и расширение влияния судов общего права означали сокращение властных полномочий английского монарха. Принято считать, что решающую роль в этом сыграли так называемые достоверные обязательства, обязательства, которым доверяют. Тем самым был положен конец бесцеремонным, своевольным разрывам контрактов и захватам чужой собственности [15]. Норт и Вейнгаст обосновывают положение, согласно которому твердое установление прав собственности и ограничений на исполнительную власть обусловливает снижение премии за риск. В результате происходит ускорение процесса накопления капитала и повышается прибыльность инвестирования в новые идеи. В конечном счете это и привело к «взлету» темпов роста Англии [16].

Схожим образом большинство институциональных интерпретаций начального периода Нового времени сосредоточены на избавлении от капризного деспотического режима правления. Б. Де Лонг и А. Шлейфер (DeLong and Shleifer, 1993) возвращаются к знаменитому аргументу Ш.-Л. Монтескье о более высоких темпах роста в республиканских государствах, в меньшей степени страдающих от произвольных вмешательств властей [17]. Авторы убеждены, что пагубность абсолютистского правления определяется тремя причинами: государства, которыми управляют амбициозные властные государи, участвуют в большем количестве войн, их население вынуждено нести более тяжелое налоговое бремя, а права собственности не пользуются должным уважением со стороны власти. К тому же так уж случилось, что самодержавные государства находились в среднем дальше от новых торговых маршрутов в Америку и Азию. Заметим, что лишь одна из перечисленных выше «связок» непосредственно ассоциируется с институциональной интерпретацией в ее узком определении, а Де Лонгу со Шлейфером не удалось убедительно обосновать их важность.

В более поздней работе Д. Асемоглу, Д. Кантони, С. Джонсон и Дж. Робинсон (Acemoglu, Cantoni, Johnson, and Robinson, 2005) попытались продемонстрировать, что особым образом взаимодействующие связи, установленные Де Лонгом и Шлейфером, способствуют усилению институтов. В странах, перед которыми открылись возможности атлантической торговли, происходило постепенное укрепление буржуазных общественных сил. Таким образом, в соответствии с расчетами исследователей в Англии и Соединенных провинциях Нидерландов усиливались «налагаемые на исполнительную власть ограничения». Асемоглу и его коллеги демонстрируют, что это повышение качества институтов имело значение с точки зрения роста — нормы урбанизации увеличились везде, где была географически обусловленная высокая «предрасположенность» к атлантической торговле.

Институциональные интерпретации промышленной революции и ее последствий означали возрастание роли политической экономии. Рассматривая сложившуюся в Англии в XIX в. ситуацию, Асемоглу, Джонсон и Робинсон (Acemoglu, Johnson, and Robinson, 2005) и Асемоглу и Робинсон (Acemoglu and Robinson, 2006) обосновывают положение, согласно которому политическая власть имеет значение во многом потому, что она способна осуществлять перераспределение дохода. Ученые различают власть de jure, т. е. власть принимать формальные законы и заключать соглашения, и власть de facto, включающую в себя материальную способность свергнуть режим правления, если ее носителю пришлась не по нраву та или иная политика. Уже к 1720 г. английский парламент сосредоточил в своих руках огромную власть de jure, возвысив себя до статуса метаинститута. Но парламентарии обязаны были учитывать, что власть de facto находилась в руках представителей среднего класса, аккумулировавших в своих руках постоянно возраставшее экономическое богатство. В то же время до проведения реформ в 1832 г. и в 1867 г. этот средний класс был в значительной степени ущемлен в гражданских правах. Асемоглу и его коллеги убеждены, что Французская революция стала своего рода экзогенным шоком для политических систем соседних государств (Acemoglu et al., 2006). Поражения, которые потерпели в наполеоновских войнах Пруссия и Австрия, подтолкнули правителей этих государств к реформам. В других завоеванных французской армией странах старые политические институты были отправлены на свалку истории. Авторы уверены, что усовершенствование институтов в окружавших Францию странах привело к ускорению их роста в начале XIX в., что в сочетании с поднимавшейся после 1850 г. волной технологических изменений позволило им развиваться в правильном направлении.

В современной литературе, посвященной проблемам роста, институтам уделяется очень большое внимание (Rodrik et al., 2004; North, 2005). И все же специалисты, интерпретирующие данные о европейском экономическом росте главным образом на основе институтов, должны будут преодолеть целый ряд трудностей. Для начала упомянем об отсутствии единого мнения о том, что представляют собой институты и каким образом этот концепт должен применяться при изучении прошлого. Норт определяет институты как «комплекс правил, соответствующих процедур, а также моральных и этических норм поведения, разработанных для того, чтобы ограничить поведение отдельных людей в интересах максимизации богатства или полезности принципалов» (North, 1981; курсив наш). А. Грейф включает в это определение и другие способы поведения, способные создавать исторические закономерности (Greif, 2006). В предлагаемой ученым модели убеждения и идеология действуют как «глубинные» параметры, определяющие степень эффективности, с которой общества устанавливают правила, открывающие возможность обмена и инвестирования. Конечно, существует несколько теорий, позволяющих подробно объяснить процесс изменения институтов, а также причины того, что некоторые экономики демонстрируют «лучшие» результаты, чем другие. Все рассматриваемые в научной литературе стандартные показатели, такие как (воспринимаемый) риск экспроприации, эффективность правительства и ограничения на исполнительную власть, позволяют отобразить выбор, который делает то или иное государство, и могут быть быстро изменены. Однако это весьма проблематично для любой модели, основывающейся на допущении, согласно которому лучшие институты способны «творить чудеса» с точки зрения накопления капитала или технологического прогресса. Э. Глейзер и его коллеги показывают, что во многих случаях одни-единственные выборы приводят к изменению всех трех стандартных показателей качества институтов (Glaeser et al., 2004). По-видимому, в том случае, если единственной защитой прав собственности является прихоть правителя, их значение резко снижается. Волатильность, демонстрируемая этими показателями во времени, обусловливает меньшую вероятность того, что с их помощью будут идентифицированы те или иные структурные параметры политической системы. Другие, в большей степени очевидные переменные, такие как независимая судебная система, пропорциональное представительство и конституционный контроль, варьируются в значительно меньшей степени и, скорее всего, способны служить заменителями структурных ограничений на деятельность правительства, которые имел в виду Норт. Тем не менее в тех случаях, когда мы имеем дело с современными данными, эти переменные оказывают довольно слабое, несущественное воздействие. Для того чтобы окончательно ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к такому «глубинному» параметру, как политическое устройство государства, изменение которого происходит относительно медленно и не является простым отражением текущих экономических и политических условий.

Для периода 1500–1800 гг. такая переменная, как «ограничения на исполнительную власть», как следует из работы Асемоглу и его коллег, позволяет успешно предсказать нормы урбанизации. То же можно сказать и об индикаторе абсолютизма Де Лонга и Шлейфера. Тем не менее, если речь идет о начальном периоде Нового времени, применение обоих концептов связано с трудностями. Проблемы с данными, столь характерные для многих европейских государств, если речь идет о периоде до 1800 г., и необходимость кодирования переменных, основывающихся на комплексных институциональных соглашениях, могут быть восприняты не самыми отважными исследователями как непреодолимые препятствия. В Испании времен Габсбургов, кодируемой Асемоглу и его коллегами как совершенно абсолютистское государство, короли нередко не могли добиться согласия Кастильских кортесов на уплату налогов или получить иные уступки. В других испанских королевствах, и, в частности, в Арагоне, власть монарха ограничивалась разнообразными средневековыми «свободами» и ассамблеями. Например, весьма принципиальные вопросы задаются даже в отношении живого воплощения абсолютистского правления, «короля-солнце» Франции Людовика XIV (Асемоглу и его коллеги кодируют этот режим как ничем не ограниченный «1»). Большинство историков отвергли идею о том, что его правление можно считать реализацией успешной, перспективной абсолютистской повестки дня. Целое поколение исследователей следует новому консенсусу, вдохновляемому работами, inter alia, Жоржа Паге и Роланда Моуснера (Pagès and Mousnier, 1970). Эти исследователи утверждают, что даже будучи на вершине абсолютистской пирамиды французские короли большую часть времени должны были править страной посредством социального компромисса и консенсуса, поддерживая стабильность традиционного общества и влияние старых элит. Мы не уверены, что используемые в настоящее время классификации «захватывают» достаточное количество данных, релевантных аргументу, согласно которому до начала XIX в. причиной экономического роста были институты и ограничения на исполнительную власть [18].