автордың кітабын онлайн тегін оқу Простые тексты: «Агу», «Холосё», «Подмосковные вечера» и другие

Простые тексты

«Агу», «Холосё», «Подмосковные вечера» и другие

Москва

Новое литературное обозрение

2025

УДК 81’42

ББК 81.055.1

Ж79

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CCLXXXVI

Простые тексты: «Агу», «Холосё», «Подмосковные вечера» и другие / Александр Жолковский. — М.: Новое литературное обозрение, 2025.

Книга Александра Жолковского посвящена разбору «простых» текстов — от ходячих словечек, разухабистых частушек, броских эпиграмм и интернетных «порошков» до песенной лирики и малых форм классической поэзии. В фокусе всегда какой-то один такой объект, но его анализ, как правило, разрастается, охватывая богатый репертуар родственных текстов, приемов, конструкций и архетипов, и оказывается в результате много более сложным, чем можно было ожидать, — в общем, таким же, как и в случае произведений «большой» литературы. Систематическими попытками понять и описать генетический код словесного искусства А. Жолковский занимается давно; в книге собраны работы, в которых это делается на вызывающе элементарном и потому более доступном материале. Составившие книгу статьи — это самостоятельные исследования, которые могут читаться по отдельности, но перекликаются общностью применяемых методов анализа. Автор показывает, что законы поэтики едины и потому едина природа творческого успеха художника, эстетического наслаждения читателя и эвристических удач исследователя. Александр Жолковский — лингвист, литературовед, писатель, почетный профессор Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес).

ISBN 978-5-4448-2911-0

© А. Жолковский, 2025

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2025

От автора

Как видно из заглавия книги и ее оглавления, она посвящена разбору «простых» текстов: от ходячих словечек, разухабистых частушек, броских эпиграмм и интернетных «порошков» до песенной лирики — официальной, бардовской и еще не канонизированной из «камеди клаб» — и малых форм классической поэзии. Естественный вопрос — какой смысл сваливать в одну кучу Катулла, Пушкина, Матусовского и анекдот про обезьяну и кассиршу?

Интуитивный ответ содержится в моем любимом пассаже из «Второй речи о Пушкине» зощенковского управдома:

Конечно, я не спорю, Пушкин — великий гений, и каждая его строчка представляет для нас известный интерес. Некоторые, например, уважают Пушкина даже за его мелкие стихотворения. Но я бы лично этого не сказал. Мелкое стихотворение — оно и есть, как говорится, мелкое и не совсем крупное произведение. Не то чтобы его может каждый сочинять, но, как говорится, посмотришь на него, а там решительно нет ничего такого уж слишком, что ли, оригинального и художественного. Например, представьте себе набор таких, я бы сказал, простых и маловысокохудожественных слов:

Вот бегает дворовый мальчик,

В салазки Жучку посадив…

Шалун уж заморозил пальчик…

(Голос с места. Это «Евгений Онегин»… Это — не мелкое стихотворение.)

Разве? А мы в детстве проходили это как отдельное стихотворение. Ну, тем лучше, очень рад. «Евгений Онегин» — это действительно гениальная эпопея.

На высоком теоретическом уровне ту же, в сущности, мысль сформулировал великий формалист:

Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение и это — отношение нулевого измерения. Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой [1] .

Для поэтики нет никаких слишком «простых» текстов — постольку, поскольку ее занимает сам феномен их литературности, художественности, загадка их эстетической жизненности, живучести, витальности. По этой линии напрашивается аналогия из области генетики.

ДНК у плодовой мухи, круглого червя и человека сгруппирована похожим образом и обладает сходной генетической информацией (https://ria.ru/20140829/1021937011.html).

У червя и человека совпадает почти половина генов, а пятую часть генов «гомо сапиенс» делит с дрожжами (https://rus.delfi.lv/46441797/nauka/1002120/geneticheski-chelovek-pohozh-na-chervya).

ДНК всех людей на Земле на 99% совпадает. Различия, которые отражаются во внешности и привычках, укладываются в 1%. При этом ДНК ребенка и родителя совпадают на 99,5%. Сложно поверить, но ДНК человека и капусты одинаковы на 50%, а человека и банана — почти на 60%. Доля различий в ДНК человека и шимпанзе составляет всего 5% (https://rb1ncm.ru/news/k-mezhdunarodnomu-dnyu-dnk.html).

Скандальные речи о происхождении человека от обезьяны начались в науке с Дарвина, но в русской поэзии гораздо более смелое осознание нашего родства с дождевым червем мы находим уже у Державина: Я царь — я раб — я червь — я Бог!

Не менее важно (и даже более очевидно) единство генетического кода искусства, в частности словесного. Попытками понять работу этого кода на материале сравнительно простых — коротких, мелких, периферийных, несерьезных, непрестижных, низких — образцов я занимаюсь давно. Настоящая книга — представительный сборник таких работ последних лет, до сих пор разрозненно публиковавшихся в периодике.

В фокусе этих разборов всегда какой-то один «простой» объект, но его анализ, как правило, разрастается, охватывая богатый репертуар родственных текстов, приемов, конструкций и архетипов и оказываясь в результате много более сложным, чем хотелось бы, — в общем, таким же, как и в случае произведений «большой» литературы.

Небольшое лирическое отступление.

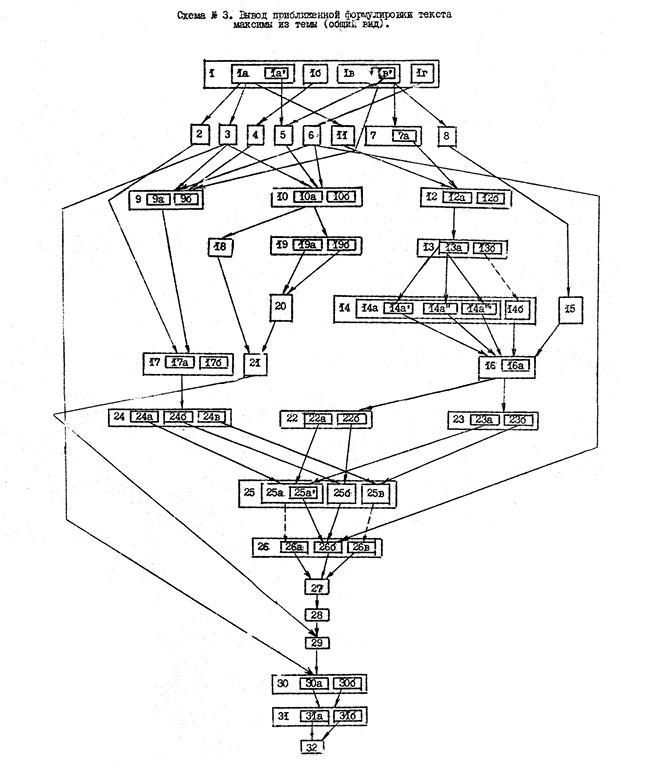

На заре нашей совместной с Ю. К. Щегловым разработки «поэтики выразительности» (она же модель «Тема → Приемы выразительности → Текст») мы занимались порождением текста максимы Ларошфуко #313 [2] из сформулированной нами темы.

Сначала это делалось на листке бумаги, потом приемы и, соответственно, стадии порождения множились, тема уточнялась и переформулировалась, одного листка стало не хватать, к нему подклеили второй, третий, схема порождения все росла, она уже не умещалась на столе, мы стали расклеивать ее на двери моей комнаты, которую она вскоре покрыла сверху донизу, на чем, к счастью, остановилась.

В посвященном этому разбору препринте [3] длиннющая схема (включавшая 32 стадии последовательного развертывания темы) была воспроизведена полностью, заняв два страничных разворота, но при перепечатке статьи в солидном академическом сборнике («под черепашкой» — по приглашению незабвенного Григория Львовича Пермякова) [4] мы ее малодушно опустили (вызывающим было уже само отведение пятидесяти с лишним страниц убористого книжного текста под разбор одного вопросительного предложения), и в посмертном собрании работ Щеглова [5] я ее тоже давать не стал.

Схема № 3. Вывод приближенной формулировки текста максимы из темы (общий вид)

А жаль. Помню, что, читая в дальнейшем книгу Уотсона об открытии генетического кода [6], я узнавал наш азарт и постоянные поиски адекватной формализации. К сожалению, ничего подобного двойной спирали мы тогда не придумали, да воз и ныне там, и ChatGPT компании Open AI порождает поэтические тексты, сам не зная как, — путем вероятностной имитации образцов.

Выше я привожу уменьшенную фотографию обобщенной схемы порождения максимы, уместившейся на одном развороте препринта (С. 26–27).

Но вернемся к содержанию книги. Оно разбито на три раздела по типу рассматриваемых текстов. В первом речь идет о лаконичных словесных эффектах в прозе (каламбурах, хохмах, apte dicta), во втором — о малых стихотворных жанрах (элегических двустишиях, 4-строчных эпиграммах, частушках), в третьем — о текстах песен.

Важный критерий отбора — количественный: простыми считаются прежде всего малые тексты. Но к этому дело не сводится. Так, в третьем разделе фигурируют тексты отнюдь не короткие; скорее, их «простота» усматривается в том, что эстетическую ответственность они как бы делят с музыкой, на которую положены. Во второй раздел тоже попадают и не вполне минималистские тексты: 8-строчная (двойная) авторская частушка и 10-строчное стихотворение Пригова; да и пушкинское двустрочие разбирается в контексте всей 14-строчной онегинской строфы, которую завершает.

Главное же, анализ всех этих прозаических и стихотворных миниатюр состоит в проецировании их на «большой» литературный контекст, обнаруживающем существенные жанровые, структурные и архетипические аналогии. Анекдот о неожиданном матримониальном рескрипте Николая I ведет к разговору о роли лингвистической категории перформативности в построении художественных текстов, в частности Лескова и Пушкина, а малозаметный словесный жест чеховского рассказчика может быть осмыслен и оценен лишь с учетом художественного мира автора в целом.

Особо стоит указать на роль, которую в предлагаемых сложных разборах простых текстов играет якобсоновская поэзия грамматики, в частности ее риффатеровский извод, акцентирующий аграмматизмы (ungrammaticalities), то есть остранения/нарушения языковых и стилистических норм. В некоторых статьях (например, в №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10) эти эффекты находятся в фокусе (и даже отражены в заглавиях), но и в большинстве других они занимают свое фундаментальное место.

Все статьи представляют собой самостоятельные исследования и могут читаться по отдельности, но перекликаются между собой общностью применяемых методов анализа. Законы поэтики едины. Едина, на мой взгляд, и природа творческого успеха художника, эстетического наслаждения читателя и эвристических удач исследователя. Приятного чтения!

6

Уотсон Дж. Двойная спираль: Воспоминания об открытии структуры ДНК / Пер. с англ. М. Брухнова и А. Иорданского. М.: Мир, 1969.

5

Щеглов Ю. К. Избранные труды / Сост. А. К. Жолковский, В. А. Щеглова. М.: РГГУ, 2014. С. 734–784.

2

Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu’au moindres particularités de ce qui nous est arrivée, et que nous n’en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les avons contées à une même personne? («Почему устроено так, что у нас хватает памяти на то, чтобы удерживать мельчайшие подробности происшедшего с нами, но не хватает на то, чтобы упомнить, сколько раз мы уже рассказывали о них одному и тому же человеку?»)

1

Шкловский В. Литература вне «сюжета» // Он же. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 226. Выделения полужирным шрифтом здесь и далее мои. — А. Ж.

4

Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст) / Сост. Г. Л. Пермяков. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1978. С. 163–210.

3

Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. К описанию смысла связного текста. II. Тема и приемы выразительности. Пример вывода художественного текста из темы. М.: Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 33, 1972.

Благодарности

За замечания и подсказки я признателен Максиму Амелину, Александре Архиповой* [7], Михаилу Безродному, Н. А. Богомолову, Дмитрию Быкову*, А. Д. Вентцелю, Илье Виницкому, Андрею Добрицыну, Александру Долинину, К. В. Душенко, Е. М. Дьяконовой, Л. М. Ермаковой, Е. В. Капинос, С. А. Крылову, Н. П. Крыщуку, Олегу Лекманову*, Марку Липовецкому, Игорю Мельчуку, В. А. Мильчиной, С. Ю. Неклюдову, В. И. Новикову, Ладе Пановой, И. А. Пильщикову, Джеку Питерсу, В. А. Плунгяну, Д. А. Пригову, Е. Э. Разлоговой, А. А. Раскиной, Семену Слепакову*, И. С. Смирнову, Евгению Сошкину, А. Д. Степанову, А. Л. Топоркову, Е. В. Урысон, П. Ф. Успенскому, Н. Ю. Чалисовой, Сергею Шаргородскому и Вольфу Шмиду. Отдельно хочу поблагодарить друзей-музыкантов, чьи консультации помогли мне избежать явных ляпов в рассуждениях о связи музыки и слова в третьем разделе книги: П. А. Берлянда, А. Б. Журбина, Б. А. Каца, Владимира Фрумкина и М. И. Шведову.

И, не в последнюю очередь, — слово благодарности редакторам изданий, организаторам конференций, школ и других публичных форматов, где впервые появлялись и обсуждались эти работы: Андрею Арьеву, Ольге Арцимович-Окуджаве, Владимиру Губайловскому, Наталье Ивановой, Дмитрию Ицковичу, Юрию Левингу, Роману Лейбову, Александру Ливерганту, Александру Кобринскому, Леониду Меджибовскому, И. Д. Прохоровой, А. А. Пурину, Александру Скидану, Алле Степановой и Марине Тарлинской.

Александра Архипова, Дмитрий Быков, Олег Лекманов, Семен Слепаков внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Здесь и далее подобные случаи отмечены *.

I. О словесных играх в прозе

1. Вменить в бракосочетание

Перформативы как прием [8]

Обещать — не значит жениться. Мало ли что обещал?! Обещанного три года ждут!..

Чисто словесный характер обещания виден уже из возможности обсуждать, что́ оно значит, а чего не значит. Вопросы, как бы это сказать, сугубо семантические, лингвистические — академические.

Другое дело жениться. Женитьба — шаг серьезный. Не слово, а дело, шаг.

Правда, делаемый с помощью слов. В одном американском анекдоте герой объясняет, что остался холостым из‑за того, что у его избранницы был дефект речи. «Какой такой дефект?!» — «Она не могла сказать „yes“».

Владение словом требуется не только от жениха и невесты, но и от лица, совершающего бракосочетание: священника, мэра, работника загса. Его сакраментальная фраза «Объявляю вас мужем и женой» — самый знаменитый пример Дж. Остина [9], открывшего перформативы, то есть слова, которые не только обозначают какие-то действия, но и совершают их — самим фактом своего произнесения. Официально уполномоченный человек говорит: «Объявляю вас мужем и женой», и вы, поставив где надо подпись (еще одна словесная акция), немедленно становитесь мужем и женой. Настолько немедленно, что у работников советских загсов была даже стандартная метаязыковая острота. Помню ее по собственному опыту. «Гражданка Т., — сказала представительница власти, — подпишитесь, пожалуйста, вот здесь. Так. А теперь передайте ручку мужу…»

Перформатив — дело действительно серьезное. Поскольку что написано пером, не вырубишь и топором.

То есть топором-то иной раз вырубают, но тогда уж по живому.

В «Голубой книге» Михаил Зощенко со смаком пересказывает историю о том, как «персидский царь Камбиз», обнаружив, что египетский фараон Амазис II подсунул ему в жены вместо своей дочери «простую девицу из рабынь» [10], спешно велел ее обезглавить, после чего «самолично двинул войска на Египет и в короткое время завоевал его».

Интереснее — филологичнее, — когда пером написанное пером же и вырубается, только более авторитетным. Из дневника Корнея Чуковского (29 марта 1926 года):

Был у [А. Ф.] Кони — он рассказал несколько анекдотов, которых я раньше не знал: о Николае I и его резолюциях. Один анекдот такой. Какой-то русский офицер сошелся с француженкой. Она захотела, чтобы он женился на ней, он повел ее в церковь, там произошло венчание, невесте поднесли букеты — все как следует. А через два года оказалось, что это было не венчание — но молебен. Офицер обманул француженку и привел ее на молебен, уверив, что это свадьба. А у француженки дети — незаконные. Она — в суд. Суд не имел права ни узаконить детей, ни заставить офицера жениться. Дело дошло до царя. Он написал: «вменить молебен в бракосочетание».

Тут что характерно: в полном соответствии с Остином (и вообще, лингвистической прагматикой, занятой взаимодействием языка и власти) важно, чтобы кем надо, где надо и когда надо были произнесены какие надо слова. Француженка думала, что так оно и было, но ее подвел «дефект речи» — незнание русского языка. В суде ее поняли, однако права на произнесение нужных слов у них не было. Зато император — как известно, большой ценитель словесности и личный цензор Пушкина — располагал достаточной властью не только над подданными, но и над словами и отлил свое решение в щегольскую метаперформативную формулу.

Пример, правда, не в точности по теме: он не про денонсацию заключенного брака, а, наоборот, про легитимизацию недозарегистрированного.

Вот еще один похожий пример, кстати, опять из Зощенко — из рассказа «Расписка», герой которого, носитель куртуазной фамилии Хренов, заранее берет у подружки письменный отказ от алиментов.

[Я], говорит, находясь с такой распиской, буду, говорит, более с вами любезен. В противном же случае я, говорит, скорее всего отвернусь от нашей с вами любви, чем я буду впоследствии беспокоиться за свои действия и платить деньги за содержание потомства. <…>

Короче говоря, через полтора года они как миленькие стояли перед лицом народного судьи и докладывали ему о своем прежнем погасшем чувстве. <…>

— Да, действительно, я по глупости подписалась, но вот родился ребенок как таковой, и пущай и отец ребенка тоже несет свою долю. <…>

А он, то есть бывший молодой отец, стоит этаким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, об чем тут речь? Когда и так все ясно и наглядно и при нем, будьте любезны, имеется документ. <…>

Народный судья говорит:

— Документ, безусловно, правильный. Но только советский закон стоит на стороне ребенка. И ребенок не должен страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного ваша расписка не имеет никакой цены и она только дорога как память. <…>

Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит деньги.

Народный судья действует, в сущности, аналогично Николаю I: артистически «вменяет» в закон то, что представляется ему справедливым. И мы в обоих случаях сочувствуем не трикстеру-самоучке, а трикстеру, облеченному властью. Почему? Прежде всего, конечно, потому, что победителя не судят, но еще, думаю, и потому, что оба раза на чашу весов кладутся дети, а это святое.

И в обоих случаях государственная власть осуществляется с помощью словесной эквилибристики, а не путем элементарной рубки голов. Разумеется, властителю это дается тем легче, чем он политически могущественнее оппонента, трикстера-разночинца. Когда же монарх сталкивается с другим монархом, то от слов он естественно обращается к топору, мечам и пожарам — как Камбиз в случае с фараоном.

Но не всегда. Английский король Генрих VIII некоторых жен казнил, другие сами умирали, но в одном случае он поступил вполне металингвистично: чтобы развестись с первой женой, Екатериной Арагонской, и получить возможность жениться на Анне Болейн, он велел полностью переписать английскую церковную доктрину, введя вместо католичества, запрещавшего развод, англиканство и таким образом выйдя из-под власти Рима. (Правда, в дальнейшем все-таки не удержался и казнил Анну.)

На сочетании словесности, любви, брака, власти и международных отношений построен в высшей степени метаязыковой и металитературный «Рассказ о том, как создаются рассказы» Бориса Пильняка.

Русская женщина полюбляет японца, выходит за него замуж и переезжает в Японию, но языка практически не выучивает. Они долго живут в уединении, но потом ее муж становится известным писателем, и их начинают посещать именитые гости, проявляющие интерес и к жене писателя. В какой-то момент она узнает, что славу ее мужу принесла книга, в которой с клинической детальностью описаны их супружеские отношения. Она решает покинуть мужа, обращается в советское консульство, и ей разрешают вернуться на родину.

Пильняк пишет обо всем этом на основании знакомства с ее автобиографией, найденной в консульском архиве, и с романом ее мужа (в пересказе двуязычного приятеля). Рассказчик всячески подчеркивает, что женщина была «глуповата», а японец «написал прекрасный роман». Обрамлен рассказ образом лисицы, мифологическим в японской культуре.

Мой соотечественник, секретарь генерального консульства <…> повез меня в горы над городом К., в храм лисицы <…> Лиса — бог хитрости и предательства, — если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят <…>

[М]ой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы. Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!

Тут, как видим, обошлось без крови, но главный филологический цимес — не в оформлении развода, а в причинах и функционировании брака. И главный филологический урок состоит, конечно, в пользе изучения языков [11].

С задачей расторжения законного брака ради сюжетных нужд регулярно сталкиваются авторы романов, которым нужно переженить героев. Аналогом топора в таких случаях является бесцеремонное умерщвление исчерпавшего свою полезность персонажа. Так, чтобы поженить Пьера и Наташу (что было предсказано критиком Драгомировым в рецензии уже на первые две книги романа), Толстому приходится не только без разговоров отправить на тот свет всем надоевшую Элен, но и подвергнуть князя Андрея изматывающе медленной смерти на руках у Наташи.

Иногда авторы облегчают себе задачу, доверяя героям так или иначе самим наложить на себя руки. Самый безболезненный вариант — это когда женатый на ком не надо герой якобы совершает самоубийство, его жена без проблем выходит за кого надо, после чего бывший муж возвращается на сцену под другой фамилией — разбогатевший и готовый к новому браку, уготованному для него автором. Так делает Лопухов в романе Чернышевского, уступающий Веру Павловну своему другу Кирсанову, а потом женящийся на Полозовой. Это дается ему тем легче, что его первый брак был по сути фиктивным — заключенным ради спасения девушки от власти матери-мещанки, которая навязывала ей брак по расчету с вообще нехорошим человеком. Фиктивный брак, фиктивное самоубийство — прекрасный рецепт, что делать.

Но раз уж речь зашла о фиктивных операциях, то настоящие перлы, да еще в филологической оправе, следует искать у Лескова. Есть у него и сюжет с крючкотворством вокруг венчания.

В рассказе «О Петухе и его детях. Геральдический казус» происходит следующее.

Крепостной повар женится на француженке, в результате чего и она, и их дочь Поленька становятся, не подозревая об этом, крепостными. В дальнейшем в Поленьку влюбляется сын их хозяйки-помещицы, Лука Александрович, самодурка-мать всячески этому противится и решает, по совету продажных попа и дьякона, наполовину хитростью, наполовину силой выдать Поленьку за своего крепостного, Петуха, и тем предотвратить женитьбу на ней сына. Но сын, благодаря хитростям попадьи, узнает об этом, врывается в церковь и заставляет попа венчать Поленьку с ним. Поп подчиняется, однако в книге дьяконом уже записан брак Поленьки с Петухом. Не зная об этом, Лука и Поленька бегут прочь, чтобы жить долго и счастливо, а помещицу хитрый дьякон успокаивает серией полуправд.

Так заключается проблематичный полубрак, а развязка наступает в коротком продолжении — рассказе под характерным лесковским названием «Простое средство». Проблема разрешается не сильными мира сего, как в предыдущих сюжетах, а, напротив, совершенно незначительным — «простым» — лицом, но зато настоящим мастером слова. (Недаром Эйхенбаум назвал метод Лескова «художественным филологизмом».)

У Луки Александровича и Пелагеи в Петербурге уже родились и выросли дети, и

пришел час отдавать их сына в корпус и дочь в императорский институт. Тогда стали нужны метрики, и в консистории их дать не могли, потому что брак писан по книгам не на помещика Луку Александровича, а на крепостного Петуха. И тогда, в безмерном огорчении Лука Александрович поехал хлопотать в столицу и был у важных лиц и всем объяснял свое происшествие, но между всех особ не обрелося ни одной, кто бы ему помог, ибо что писано в [церковной] книге о браке Поленьки с крепостным Петухом, то было по законным правилам несомненно <…>.

[К]огда Лука сидел один в грустной безнадежности, пришел к нему один приказный, весьма гнусного и скаредного вида и пахнущий водкою, и сказал ему:

— Слушай, боярин: я знаю твою скорбь и старание и вижу, что из всех, кого ты просил, никто тебе помочь не искусен, а я помогу <…>.

Тот рассмеялся, но думает: «Попробую, что такое есть?» — и спросил:

— Сколько твое средство стоит?

Приказный отвечает:

— Всего два червонца.

Лука Александрович <…> дал ему два червонца. А на другой день приходит к нему тот подьячий и говорит:

— Ну, боярин, я все справил: подавай теперь просьбу, чтобы не письменную справку читали, а самую бы подлинную книгу потребовали.

Лука Александрович говорит:

— Неужели ты <…> подлогом меня там записал! <…>

А подьячий отвечает:

— И, боярин, боярин! <…> Ум-то не в одних больших головах, а и в малых. Не пытай, что я сделал, а проси книгу и прав будешь.

Лука Александрович <…> подал, чтобы вытребовали подлинную книгу и посмотрели: как писано? А как была она вытребована, то объявилось, что писано имя «крестьянин Петух», но другим чернилом по выскобленному месту. Тогда сделали следствие и стали всех, кто живые остались, спрашивать: с кем Пелагея венчана, и все показали, что с Лукою Александровичем и браку было утверждение, и доселе мнимые Петуховы дети получили дворянские права своего рода, а приказный никакой фальши не сделал, а только подписал в книге то самое, что в ней и вычистил. То было его «простое средство».

Рассмотренные случаи дают, в общем, ясную картину. Для ее полноты не хватает разве что примера из нашего главного классика, помянутого пока лишь всуе. Читатель ждет уж рифмы Пушкин, и да, у Пушкина, как в Греции, все есть. В частности — то, что нам нужно, но с типично пушкинским амбивалентным извивом.

Готовится заключение вроде бы желанного, но запретного брака, однако вмешивается случай, жених не поспевает в церковь, невесту по ошибке венчают со случайно подвернувшимся проезжим, и складывается знакомая нам ситуация проблематичного брака, требующая разрешения.

Но уже первый шаг в этом направлении делается нетрадиционный: вместо того чтобы претендовать на переформатирование ложного брака, жених-неудачник напрочь отказывается от бывшей невесты, а там и вообще умирает.

Еще оригинальнее — или нарочито банальнее? — второй шаг, приводящий к счастливой развязке: никаких манипуляций с церковными записями не требуется и не потребуется, поскольку повенчанные волею судеб и автора герои встречаются еще раз, чтобы уже вовек не расставаться.

Чего, в результате, нет, это никакого словесного выверта, филологического мема, типа: «Ты выпил… без меня?» или: «Смеялся Лидин, их сосед, Помещик двадцати двух лет» — в общем, чего-нибудь в этом роде. А ситуация богатая. Что если бы первый жених не ретировался и не умер? Или если бы в конце героине полюбился не уже женатый на ней герой-офицер, а приехавший вместе с ним его друг, поэт, с душою прямо геттингенской?.. Да и будет ли героиня век верна тому, кому была столь нелепо отдана?.. [12]

Сергей Юрский бесподобно это интонирует; послушать можно, например, здесь: http://www.staroeradio.ru/audio/8745.

Как говорится в фильме «Джентльмены удачи» (1971), «Учите английский язык — будем брать английское посольство». Не исключено, что эта филологическая нота была навеяна американским вестерном «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969). Там есть эпизод с ограблением банка в Боливии, которое срывается из‑за неумения героев правильно объявить по-испански, что имеет место, вот именно, ограбление. То есть, выражаясь научно, из‑за элементарной перформативной несостоятельности. В ходе следующего ограбления герои уже кое-как пользуются шпаргалкой, заготовленной их грамотной подружкой-учительницей.

Впрочем, здесь я умолкаю, поскольку исчерпывающая деконструкция «Метели» давно проделана — на уровне, которому позавидовал бы самый ушлый лесковский подьячий (см. Кац Б. Чем кончается «Метель»? // Кац Б. Одиннадцать вопросов к Пушкину. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2008. С. 116–139).

John Austin, английский философ языка (1911–1960); не путать с Jane Austen, английской романисткой (1775–1817), тоже писавшей о проблемах брака.

Впервые: Вменить в бракосочетание // Знамя. 2017. № 8. C. 209–213.

2. Давайте не будем,

или Поэтика повелительности [13]

1. Папа [14] славился своими остротами и розыгрышами. Многие смешные истории, пережитые и рассказанные им, выложены — в его устном исполнении — в Ютубе и у меня на веб-сайте [15]. Некоторые другие я привожу в виньетках и воспоминаниях о нем [16]. Но эпизод, о котором пойдет речь, кажется, остался не записанным.

Где-то на рубеже 1930‑х годов папа, молодой профессор Московской консерватории, плыл на пароходе (сегодня мы бы сказали — «совершал круиз») по Волге в веселой интеллигентной компании, то ли отправившейся вместе с ним из Москвы, то ли образовавшейся вокруг него по ходу путешествия.

Однажды разговор на палубе зашел о Шекспире, и папа поразил собеседников, заявив, что в нашей стране гамлетовский вопрос решен, и решен окончательно, так что ответ известен каждому милиционеру [17].

— Решен? Как решен? Почему милиционеру? Неужели каждому? — посыпались вопросы.

Папа отвечал, что его тезис легко проверить, поставив соответствующий эксперимент, причем в самых что ни на есть объективных условиях российской глубинки — в ближайшем пункте пароходного маршрута.

Следующей остановкой был, кажется, Саратов. Как только пароход ошвартовался, толпа молодежи во главе с папой устремилась в город и на первой же площади бросилась к стоявшему на перекрестке милиционеру — с криками:

— Быть? Не быть? Быть или не быть? Товарищ милиционер, как по-вашему, быть или не быть?

Как и рассчитывал папа, милиционер, увидев шумную толпу, бегущую к нему через площадь, нарушая правила уличного движения, замахал полосатым жезлом и стал повторять, постепенно повышая голос:

— Давайте не будем, товарищи, давайте не будем!.. Давайте не будем!..

Так опытным путем был получен совершенно однозначный ответ на гамлетовский вопрос.

Эту историю иногда рассказывал сам папа, а потом пересказывал я, и она неизменно пользовалась успехом у публики, не вызывая никаких вопросов — в том числе у папиных сверстников, потенциальных свидетелей. Но вот недавно я поведал ее в обществе своих совсем молодых аспирантов из России и наткнулся на озадаченную реакцию, — что-то не сработало. Я стал выяснять, чтό именно, и оказалось, что современным носителям русского языка не знаком идиоматический оборот давайте не будем, являвшийся стандартной формулой обращения представителей власти к народу в 30‑е годы прошлого века и в последующие десятилетия, включая годы моей юности и зрелости, но теперь, по-видимому, совершенно вышедший из употребления [18]. А поскольку именно фразеологическая устойчивость и, значит, высокая предсказуемость этого оборота лежит в основе рассматриваемого хеппенинга, образуя его, так сказать, замковый камень [19], то без нее неизбежно рушится все здание.

Замечу, кстати, что в прошлое сегодня ушел не только этот фразеологизм, но до какой-то степени и самый институт милиции, более десятка лет назад (в 2011 году), то есть на памяти моих аспирантов, мутировавший — в основном вербально — в полицию. Так что перипетии вокруг ответа на гамлетовский вопрос образца 1930 года — все эти слова, слова, слова — покрылись почти непроницаемой патиной времени.

2. Немножко поскребем ее и попробуем наметить схему порождения папиного перформанса. За отправную точку можно взять гамлетовское Быть или не быть, а можно милицейское Давайте не будем.

Две эти идиомы очевидным образом связывает общий компонент — to be / быть. Однако в одном случае это полнозначная лексема — главный бытийственный глагол английского, русского и большинства других языков, а в другом — глагол вспомогательный, чисто служебная, фразеологически прихотливая тень первого [20]. Их приравнивание представляет собой смелый переносный ход — троп, известный под названием каламбура.

Соль всякого каламбура как раз и состоит в соотнесении двух очень далеких друг от друга сем — соотнесении, которое формально подсказывается случайным совпадением означающих, а содержательно оправдывается неожиданной связностью возникающей смысловой конструкции. В результате парадоксальное утверждение предстает одновременно и убедительным (мотивированным, натурализованным), и сугубо условным, шуточным, игровым (ибо мотивированным лишь словесно).

Именно таков сюжет, в который вместе с Гамлетом вовлекается провинциальный советский постовой, гамлетовскими и вообще какими бы то ни было философскими вопросами вряд ли заморачивающийся, свою реплику выпаливающий, явно не задумываясь, и тем откровеннее выдающий автоматическую репрессивность своей должности и олицетворяемой ею власти.

Сведе́нию двух идиоматических оборотов в единое построение способствует также модальный, то есть виртуальный, не-реальный, статус обоих высказываний.

У Гамлета это, прежде всего:

— сам вопросительный формат, а также

— инфинитивность, несущая идею «(не)желательности, долженствования, проблематичности»,

— альтернативность, вносимая союзом или,

— и философская метадистанция между говорящим и рассматриваемой проблемой, поданной в косвенной форме и потому без вопросительного знака: To be or not to be: that is the question («Быть или не быть — вот в чем вопрос»).

Реплика же милиционера виртуальна уже потому, что выдержана в императиве.

Соотнеся в том или ином порядке эти два высказывания друг с другом, мы получаем эффектную — по форме и по сути — каламбурную пару Вопрос/Ответ, а дальше либо разыгрываем, либо воображаем и в любом случае потом пересказываем эту небольшую экзистенциальную пьесу, запускаемую одной идиомой — классической шекспировской, а завершаемую другой — актуально-политической. При этом если гамлетовская фраза в основном лирична, медитативна, поскольку произносящий ее сосредоточен на себе [21], то милицейская, напротив, принципиально драматична, сценична, ибо предполагает минимум двух действующих лиц, — как то и свойственно императивам.

Драматический потенциал повелительности вытекает из ее сущности: словесной попытки одного из участников акта коммуникации продиктовать поведение другого. В какой-то мере этот речевой акт является перформативным, поскольку, произнося императив, говорящий меняет реальную ситуацию: ставит себя в позицию отдавшего повеление и ожидающего от собеседника его исполнения. Но поскольку самим произнесением императива такое исполнение отнюдь не осуществляется [22], да и не гарантируется, постольку реальные последствия отдачи повеления остаются открытыми. Диапазон складывающихся возможностей определяется двумя полюсами: с одной стороны, повелевающий заинтересован в неукоснительности исполнения, с другой, сознавая его проблематичность, склонен более или менее вуалировать жесткость своей позиции.

3. Этой двойственностью установок объясняется тяготение подобных ситуаций к иносказательности, переносному употреблению слов, фигурам речи, тропам. Одновременно и как бы отдается приказ, и делается вид, что это, собственно, не приказ, а так, информация к сведению. Откровенная повелительность часто заменяется всякого рода косвенными формами побуждения, держащимися, выражаясь грамматически, в пределах изъявительного или, в крайнем случае, сослагательного наклонения.

Недвусмысленно прямые императивы — это формы повелительного наклонения (стой; иди; садись; проходите; пойдемте; пусть он съездит) или выступающие в той же роли инфинитивы (встать; сидеть; разойтись; взять его). В некоторых устойчивых оборотах самый глагол может опускаться, но категоричность повеления остается вписанной — фразеологически, контекстно и интонационно — в остальную часть формулы (бегом; кругом марш; назад; руки вверх; левой, левой). Но широк ассортимент переносных побуждений, строящихся на игре соответствующих грамматических категорий.

Распространенный случай, хорошо известный из теории речевых актов, — объективное, в изъявительном наклонении, то есть в типично констативном, а не перформативном, модусе речи, описание ситуации, призванное ненавязчиво подтолкнуть собеседника к напрашивающемуся действию.

Таковы, например, слова, обращаемые к слуге: Что-то сегодня холодно с целью побудить его, угадав не высказанное прямо желание хозяина, совершить нужное тому действие: в зависимости от контекста разжечь камин, принести теплые туфли, подать шубу и шапку…

Известны и типовые приемы подрыва подобной игры в лукавую имплицитность повелений.

Таковы формально корректные, но подчеркнуто не-исполнительные ответы на наводящие вопросы — типа: Не знаете ли вы, который час? — Знаю. — Не можете ли сказать мне? — Могу… и т. д.

Вспоминается остроумный ответ одного студента-филолога [23] на имплицитную просьбу другого закрыть окно (в холодном помещении во время поездки на картошку):

— Тебе не кажется, что из окна сильно дует? — Do it yourself!

Ответ не только каламбурный, но и двуязычный, причем в иноязычную (доступную филологам) форму облечено обнажение повелительности, обраткой прилетающее к любителю дипломатичной иносказательности.

Или вот другая история, тоже немного макароническая. Ее рассказал мне, если не ошибаюсь, Игорь Мельчук, в свое время подслушавший разговоры пленных немцев, занятых в Москве на каких-то ремонтных или строительных работах под началом русского прораба.

Прораб не очень владел немецким, но как-то они понимали друг друга. Во всяком случае, немцы прочно выучили русскую формулу, означавшую объявление прорабом обеденного перерыва, — тот императив и даже перформатив, которым производился переход от работы к отдыху и трапезе.

Но как-то раз прораб все тянул с долгожданным объявлением, это продолжалось уже долго, и тогда немец, игравший роль десятника, любитель порядка и дисциплины, осмелился обратиться к прорабу с небольшой дипломатической тирадой:

— Ist es nicht gerade Zeit, Herr Kommandant, «Job tvoju mat’» zu sagen? (в буквальном переводе: «Не подошло ли, пожалуй, время, господин начальник, сказать: «Ёб твою мать!»?)

Всех извивов этой витиеватой фразы прораб, возможно, не понял, но ключевую формулу, конечно, опознал, и обеденный перерыв наступил.

4. Русский язык располагает богатым репертуаром грамматических тропов — конструкций, в которых одна форма переносно употребляется вместо другой:

Выхожу я вчера из дома и вижу…; Юлия Цезаря окружают заговорщики, и впоследствии у него насчитают более двадцати ран; Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется муха или заскребет мышонок в углу (наст. и буд. вр. — в значении прош.).

Завтра мы идем в театр; Летом я еду в Крым (наст. в роли буд.).

В лесу тихо, ни одна ветка не шелохнется, лишь иногда птица вспорхнет из кустов (буд. в роли наст.).

В занимающей нас императивной сфере примечателен грамматический троп, формулирующий побуждение, по определению направленное в будущее, как утверждение об уже заведомо свершившемся событии, как бы не допускающее и мысли об ином развитии событий, — в совершенном виде прошедшего времени. В зависимости от контекста и интонации эта побудительная форма может звучать мягко, поощрительно, ср.:

Так, открыл ротик, деточка, показал язычок (врач — осматриваемому ребенку);

Ну, ребятки, ручками похлопали, ножками потопали и побежали, побежали! (воспитательница в детском саду);

Пошли, девочки! (запомнившаяся из какого-то советского фильма команда руководительницы женского ансамбля своим танцовщицам);

а может — предельно жестко и унизительно, ср. обращения следователей и тюремщиков к заключенным, знакомые по множеству детективных сериалов:

Так, встали лицом к стене!

Ноги раздвинул!

Мне в глаза посмотрела!

Все эти побуждения в терминах прош. вр. сов. вида восходят к аналогичным, но менее жестким и, собственно, не императивным, хотя в той или иной степени модальным, переносным употреблениям форм прош. вр. Ср.:

Ну, я пошел, до завтра; Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру.

Если он не придет, мы погибли.

Так я тебе и дал книжку.

А в широком плане они опираются на категорию сослагательного наклонения, в русском языке использующего морфологические формы прошедшего времени (плюс частицу бы):

Было бы неплохо, если бы ты съездил туда завтра.

Я бы попросил Вас этого не делать.

Все это хорошо известные факты русской грамматики. Но один тип побудительных тропов, кажется, не попал в поле внимания лингвистов — это употребление наст. вр. гипнотизером, пытающимся навязать свою волю гипнотизируемому, ср.

Вы лежите неподвижно; Ваши глаза слипаются, вы спите; Вы переноситесь в детство; Вы идете по улице, вы видите то-то и то-то; Вы просыпаетесь…

Возможно, стоит говорить об особом гипнотическом наклонении…

5. Но вернемся к хеппенингу и вчитаемся в повелительную формулу, примененную типовым милиционером 1930‑х годов.

Она по определению диалогична: обращена одним лицом, 1‑м, к другому, 2‑му, причем множественному (давайте…), то есть к целой группе лиц, в данном случае — к массовке, предусмотрительно прописанной папиным сценарием.

Она отчетливо негативна: это побуждение не к действию, а к воздержанию от него.

Она скрыто эллиптична: в ней, что ввиду ее многословности заметно не сразу, опущен инфинитив того глагола, которым описывалось бы нежелательное и потому пресекаемое действие (не будем что — скапливаться? шуметь? нарушать? безобразничать?).

Она подчеркнуто некатегорична, вежлива, уважительна — благодаря «совместности» употребленной конструкции: давайТЕ не будЕМ (ср. возможный более резкий вариант: давайте-ка вы не будете [нарушать]) [24].

Каков же кумулятивный эффект этих свойств?

Диалогизм располагает к театральной динамике и ставит неизбежный для всякой властной ситуации (а чего еще ожидать от повелительности?) вопрос: «кто кого», естественно решаемый властью в свою пользу.

Негативность реализует естественную установку власти на стабильность, поддержание порядка, сохранение статус-кво.

Благодаря эллипсису «нежелательного» инфинитива на самое видное место выносится вспомогательный глагол будем, получающий тем самым возможность на равных правах вступить в каламбурную игру с полнозначно бытийственным предикатом гамлетовского монолога (быть).

Как эллиптичность, так и некатегоричность придают неоспоримому торжеству власти смягченный, так сказать увещевательный — а не карательный — характер.

В том же направлении, в сущности, работает и негативность, смазывающая конкретность повеления; для сравнения представим себе «позитивные» и тем самым более «репрессивные/агрессивные» варианты (типа: Стоять! Разойдись! Все назад! Марш на тротуар! А ну-ка, покинули проезжую часть!).

Так что в целом картинка предстает почти идиллической. Особенно если вспомнить, что в те времена постовые были одеты в ангельски белую форму (но, конечно, в темные брюки и сапоги, с темными ремнями и кобурой).

Вообще, милиция позиционировала себя как друг человека, — вспомним хотя бы знаменитую строчку Маяковского: Моя / милиция / меня / бережет. Или вдумаемся в троп, которым по сути являлось название этого института: милиция. Будучи на деле полицией, облеченной правом принуждать нарушителей порядка к повиновению, соответственно вооруженной и одетой в специальную военного типа форму со знаками различия и т. д., эта организация называлась милицией, то есть как бы добровольным ополчением граждан, готовых встать на защиту свобод, добытых в ходе революции [25].

Рискованным, но позволительным — ввиду легкомысленной каламбурности — предстает и весь описанный хеппенинг в целом.

Tropes, tropes, tropes.

О популярности этой милицейской формулы свидетельствует ее попадание в заголовки как минимум двух более или менее одновременных эстрадных программ: ленинградского капустника, или устного альманаха, «Давайте не будем», написанного и поставленного Ю. И. Рестом-Шаро (1907–1984) во второй половине 30‑х годов в театрике при ленинградском Союзе писателей (со вступительным словом перед спектаклями выступал Евгений Шварц; см.: Шварц Е. Л. Телефонная книжка. М.: Искусство, 1997. С. 386–387, 609), и одноименного капустника, разыгранного в апреле 1939 года третьекурсниками Киевского театрального института Е. И. Березиным (известным в дальнейшем под псевдонимом Штепсель; 1919–2004) и Ю. Т. Тимошенко (1919–1986; псевдоним Тарапунька); это обозрение было привезено Москву на Всесоюзный конкурс артистов эстрады, где заняло первое место, в частности благодаря диалогам опытного театрального осветителя (Березина) с наивным сельским милиционером (Тимошенко).

Такова, согласно нашей с Ю. К. Щегловым «поэтике выразительности» (во многом наследовавшей идеям Л. А. Мазеля), роль всякого рода «готовых предметов» в мотивировке/натурализации рискованных художественных построений.

Мой отчим Лев Абрамович Мазель (1907–2000).

См. Лео Мазель. Устные рассказы. Съемка Михаила Аркадьева, 1997 (https://www.youtube.com/watch?v=JfOK5j__nVQ); «Фуга» — устная новелла Л. А. Мазеля о борьбе самолюбий в Московской консерватории 1930‑х гг.; записана А. Е. Петровым (1994), звуковой файл отделан М. А. Аркадьевым (2018) (https://www.youtube.com/watch?v=jhH2kGTdyWM).

См.: Жолковский А. К. Из воспоминаний (Отмечая 100-летие Л. А. Мазеля) // Музыкальная академия. 2007. № 3. С. 91–100 (https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/bib189/); Звезды и немного нервно (М.: Время, 2008. С. 21–54 (https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/zvezdy-vrem/).

До рождения Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007) оставался еще десяток лет, до создания им «Апофеоза милицанера» (1978) — полвека (см. http://modernpoetry.ru/main/dmitriy-prigov-apofeoz-milicanera).

Впервые: Гамлет с пистолетом, или Поэтика повелительности // Новое литературное обозрение. 2019. № 5. С. 256–264.

Онлайн доступны разные версии шуточной песенки «Ходит Гамлет с пистолетом», о которой пойдет речь, различающиеся, в частности, разными ударениями в слове Гамлет, например, Александра Волокитина с группой «Последний переулок» (https://www.youtube.com/watch?v=qk7KPPh3-QM; запись 11.12.2002) и Влада Черного (https://www.youtube.com/watch?v=GFaBF5xgCJA; слова Глеба Ситько «в соавторстве с народом»; в клипе использованы кадры из фильмов Козинцева, Дзеффирелли, Майкла Алмерейда, Тома Стоппарда, Джона МакТирнана).

Ср. появление в Римской империи солдат-христиан, которые не должны были убивать; потом на Западе монашеские ордена также назывались «милиция Христова». В Парижской коммуне была создана «национальная милиция, защищающая граждан от власти, вместо постоянной армии, которая защищает власть от граждан». А у нас после Февральской революции царская полиция была заменена милицией, занятой именно охраной порядка, а не защитой власти. Смысл переименования заключался в стремлении избавиться от определения маркизом де Кюстином русской полиции как ведомства, занятого сокрытием преступлений вместо их профилактики и расследования, в возвращении к раннехристианскому определению милиции как службы рыцарей, ведущих войну с преступностью, и в признании факта, что полицейское право должно проводиться в жизнь не закрытой кастой, а всем народом. Впрочем, уже летняя форма нижнего чина царской полиции — городового — была белой (см. хотя бы статью «Милиция» в Википедии).

По-русски мы говорим о монологе Гамлета, но по-английски это не monologue, то есть длинная реплика, обращенная к кому-то, а soliloquy, произносимое в одиночестве.

Не осуществляется — в отличие от того, что происходит в случае классических перформативов, когда (по Дж. Остину) словесное объявление брачующихся мужем и женой реально делает их таковыми.

Насколько я знаю, это был А. Е. Сумеркин (1943–2006).

На обнажении сугубо переносной «совместности» этой формы императива строится целая главка популярной детской книжки конца 30‑х годов — эпизод с посадкой оказавшегося в советской Москве древнего волшебника в переполненный автобус.

«Уже <…> Хоттабыч занес ногу на подножку автобуса <…> когда из раскрытого окошка высунулся кондуктор и властным голосом произнес:

— Граждане, мест больше нет! Автобус отправляется! — <…> [С]пециально для старичка в канотье [он] добавил: — Давайте останемся, гражданин!

Старичок <…> убрал ногу с подножки и растроганно промолвил:

— Если тебе это доставит удовольствие, о господин мой, то я это только сочту за честь <…>

Кондуктор <…> вдруг совершенно непонятным образом очутился на мостовой рядом с <…> стариком в канотье и с ошарашенным видом проводил глазами автобус <…> [Он] с пронзительными воплями ринулся вслед за своей осиротевшей машиной <…>

— Странный <…> человек этот кондуктор! <…> Он сам, по собственной воле, предложил мне: „Давайте останемся“. Меня порадовали и поразили сердечность и доброта человека, предложившего мне свое общество, чтобы мне легче было скоротать время до следующего автобуса. Но стоило <…> ему очутиться рядом со мной <…> как он уже передумал, оставил меня в одиночестве <…>

— Он вовсе и не собирался оставаться с тобой на мостовой, — попытался Волька разъяснить старику. — Он сказал тебе „давайте останемся“ в том смысле, что останешься только ты, а он уедет.

<…> Хоттабыч <…> недружелюбно посмотрел в сторону кондуктора и жестко сказал:

— Теперь для меня окончательно стало ясно, что это не только странный, но и очень неискренний человек» (Лагин Л. Старик Хоттабыч. М.: Детиздат, 1938; гл. XLI «Давайте останемся»).

Так, в более или менее адекватном, хотя, конечно, не идиоматичном, переводе нашей милицейской формулы на английский (типа Comrades, let us not [do it] или Comrades, let me insist you wouldn’t [do it]) глагол to be не нужен, но может — «теневым» образом — и присутствовать (Comrades, let’s not be [doing that!]).

Любопытно, что формы быть и to be восходят к иному индоевропейскому корню, нежели будем, которое родственно таким словам, как русские будить и бодрствовать и индийское Будда. А это значит, что главный русский глагол БЫЛ/ЕСТЬ/БУДЕТ оказывается супплетивным не только ввиду очевидной разницы между первым и вторым членами триады, но еще и благодаря совершенно стершейся в сознании современного носителя языка глубинно-этимологической разнице между первым и третьим (фигурирующими в нашем сюжете).

3. Zoo, или Кассирша, обезьяна, далее везде [26]

Приступаю к любимому занятию — пространным объяснениям, чем так хорош давно полюбившийся текст, в данном случае старый анекдот. Занудство — постоянный профессиональный риск литературоведения. В почтенном варианте оно оправдывается величием задачи — понять, как сделаны «Шинель», «Дон-Кихот», «Гамлет» и т. п. Но растолковывать анекдот?! Что там может быть непонятно?

Вслед за Шкловским, Эйзенштейном и Ко я продолжаю верить, что в искусстве всё, от поговорки до романа-эпопеи, сделано — и сделано по единым законам. Для поэтики, как и для генетики, нет слишком мелких форм жизни. Может быть, не всякий, кто разберет анекдот, справится с «Гамлетом», но еще сомнительнее, чтобы «Гамлет» оказался под силу тому, кому нечего сказать об анекдоте.

А анекдот удобен еще и тем, что его можно анализировать — подвергать сборке-разборке, выворачивать наизнанку, проверять на альтернативные решения, — не рискуя оскорбить чувств верующих в святую неприкосновенность искусства. Хотя совсем уж никого не задеть — это вряд ли.

Ну и наконец, чисто конкретно, нужна броская затравка для курса о мотиве «магии слова», и мой анекдот подходит как нельзя лучше.

Итак:

— Папа, ты обещал в воскресенье сводить меня в зоопарк. Сегодня воскресенье! — Нет, сынок, сегодня не могу. В следующее воскресенье.

Через неделю та же сцена. На третий раз наконец едут.

— Папа, уже приехали, выходим? — Нет, на следующей. — А теперь выходим? — Выходим, выходим. — Папа, папа, это уже обезьяна? — Нет, деточка, это еще кассирша.

Привожу по памяти, как когда-то слышал и навсегда запомнил [27].

Действующие лица, декорации, сюжетная схема и финал (актанты, сирконстанты, предикаты, словесная пуанта) сей небольшой пьески хорошо знакомы по другим текстам. Это:

— родитель (отец),

— ребенок (сын),

— учреждение (зоопарк),

— его работник (кассирша) и

— эмблематический представитель (обезьяна),

— ход событий (отправка, поездка, прибытие),

— временны́е рамки (три недели, две остановки),

— техника повторов (воскресенье — следующее воскресенье, остановка — следующая, выходим — выходим, папа — папа) и

— заключительная игра слов (на уже/еще).

Набор знакомый, но привычные компоненты представлены здесь в своеобразном сочетании. И возникают вопросы относительно конкретизации схемы: почему отец, а не мать, почему кассирша, а не кассир или сторож, зачем столько повторов и в чем удачность финальной хохмы.

Некоторые ответы, во всяком случае на первый взгляд, напрашиваются. Зачем три воскресенья? — Ясное дело: это фольклорные три попытки. Почему кассирша? — Да потому что, во-первых, зоопарк, а во-вторых, обезьяна — женского рода.

Но в настоящем шедевре, тем более миниатюрном, не бывает ничего чисто формального — все пронизано смыслом. И для того чтобы выявить содержательную работу готовых деталей и приемов их сцепления, нужен инструментарий научной поэтики.

Начнем с нащупывания центральной темы.

В чем суть — point — нашего анекдота? Ну, вроде ясно, мизогиния, каковая, кстати, делает его неудобопроизносимым в американской аудитории — политкорректные слушательницы, да и слушатели, зацыкают. Еще бы! Женщина представлена обезьяной, то есть воплощением животности и уродства.

На каком-то уровне это, конечно, так. Остальные двое персонажей — мужского пола, а уродливая кассирша — женского. Правда, есть более приемлемые в этом плане варианты, например, с кассиром вместо кассирши и мамой вместо папы, но будем держаться рассматриваемого текста и убедимся, что женоненавистничество в нем хотя и бросающееся в глаза, но скорее поверхностное.

Дело в том, что на более глубоком уровне унижена здесь не только и не столько женщина как таковая, сколько человек вообще. Архетипический ход здесь тот же, что в начале «Шинели», где жалкое (рябоватое, морщинистое и т. п.) лицо героя, носящего, как вскоре выяснится, фекальное имя Акакий Акакиевич, приравнивается — своим цветом, «что называется, геморроидальным» — к заднице, да еще и страдающей неаппетитным недугом.

Почему же тогда в анекдоте фигурирует женщина?

Может быть, потому, что женская красота служит в нашей культуре самой общей эмблемой прекрасного, в чем, конечно, не исключен элемент патриархальной ментальности: от женщины требуется в первую очередь красота, тогда как мужчина призван быть сильным и умным, а красивым — уж как придется. И если Человека надо опустить по линии внешности, то выбор, при прочих равных условиях, падает на женщину (вспомним патентованных бробдингнегских красоток, отталкивающих малютку Гулливера ужасным телесным запахом, струящимся из их гигантских пор). Но какую-то роль играет, конечно, и согласование в грамматическом роде кассирши с обезьяной, в контрапункт к чему единым мужским фронтом выступают папа и сынишка. В некоторых версиях пол ребенка не прописан, но, думаю, что — опять-таки в традиционно мачистском духе — подразумевается, что в зоопарк стремятся скорее мальчики, чем девочки.

Установка на унижение Человека очевидна; ею, конечно, диктуется и эксплуатация антропоморфных возможностей топоса «зоопарк» (вспомним его трактовку Хлебниковым и другими), включая выбор обезьяны. И все-таки к простому издевательству над обезьяноподобной кассиршей дело, скорее всего, не сводится. Особенно — учитывая ее периферийность в штатном расписании данного учреждения (касса — это далеко не первое, что приходит на ум в связи со скриптом «зоопарк»).

Попробуем зайти со стороны главного протагониста — мальчика. Этот типовой персонаж задействован сразу по нескольким характерным для него линиям. Тут и детское любопытство, и мальчишеский авантюризм, и возникающий на этой почве «квест» (если угодно, роман воспитания), с отправкой в незнакомый большой мир, и нетерпение, подогреваемое серией предвестий и отказов (ступенчатым построением и задержанием, по Шкловскому). Отправка же именно в зоопарк хорошо согласуется с кругом детских интересов.

Но главная функция ребенка связана здесь, конечно, с его постоянной ролью — в литературе, анекдотах, комиксах — как носителя свежего, остраненного взгляда на вещи. Ребенок — воплощение наивного сознания (= мозгов, не промытых культурными условностями), в частности языкового; он ценен своей способностью бестактно констатировать, что король-то голый, и не совсем грамотно, но зато честно признаться: «Я пла́чу не тебе, а тете Симе» (в «От двух до пяти» Чуковского). В нашем анекдоте он использован для психологической мотивировки шокирующего тропа «кассирша = обезьяна», сюжетно уже подготовленного ретардациями, взогнавшими нетерпение мальчика до почти полной слепоты к окружающему.

Кстати, независимость детского сознания от стереотипов проявляется и в «незаконном» вовлечении в сюжет кассирши — фигуры для зоопарка не специфической и потому не подлежащей регистрации восприятием. Вспомним эпизод остранения оперы в «Войне и мире» (вдвойне знаменитый благодаря Шкловскому), где Наташа Ростова обращает внимание на нерелевантные с точки зрения оперных условностей свойства спектакля: «Одна [девица] очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон» [28].

Но это еще не все. Настойчивые ретардации соотносят приход сознания ребенка в измененное состояние с ходом повествовательного времени, предопределяя появление в тексте темпоральных координат «раньше/позже». Такая активизация хронологического аспекта событий эффектна и сама по себе, но особый смысл обретает при сопоставлении кассирши, вернее, как мы помним, человека вообще, с обезьяной, то есть приматом, непосредственно предшествующим хомо сапиенсу в эволюции видов. (Вот, кстати, почему обезьяна, а не, скажем, верблюд или попугай.) Возникает парадокс: на шкале эволюции обезьяна появляется до кассирши, а в нарративной последовательности анекдота ожидается после нее. Это обращение времени вспять (в духе мандельштамовского «Ламарка» с его безвозвратным спуском по ступеням эволюционной лестницы) подкреплено сюжетом и композицией анекдота и, в свою очередь, подсказывает коронное уже обезьяна / еще кассирша.

Сам оборот уже… / еще… в языковом отношении вполне стандартен и семантически вроде бы уместен, однако звучит как-то непривычно. Почему?

Дело в том, что наречия уже и еще могут относиться к глагольным формам, по определению содержащим категорию времени (уже началось; еще не уехал), а также к существительным и прилагательным, так или иначе вписывающимся во временные и другие аналогичные последовательности (еще не вечер; еще не старый; уже середина; уже академик; еще пригород; уже Москва). В нормальном языковом употреблении и вне данного сюжета ни кассирша, ни обезьяна (если не понимать это слово как обозначение биологического вида) такой хронологизации не предполагают. И потому словосочетания уже обезьяна и еще кассирша звучат странно — неправильно, неграмотно.

Разумеется, неправильность первого из них, уже обезьяна, оправдывается (в терминах западной поэтики — натурализуется) тем, что произносит его ребенок, носитель неконвенционального мировосприятия (путающий человека с обезьяной), несовершенно владеющий языком. В его устах слова уже обезьяна воплощают особое, «детское», видение мира — как на смысловом, так и на речевом уровне.

Но репликой ребенка анекдот не кончается. Последнее слово, punchline, отдано отцу. По смыслу тот исправляет ошибку сына (Нет… кассирша), но по форме — то ли в шутку, то ли всерьез — он копирует его словоупотребление (это еще кассирша). Получается, что, даже внеся в речи сына фактическую поправку, отец принимает, вместе с его, казалось бы, легким языковым вывихом, предложенную им картину мира — некий «принцип следования», согласно которому зоопарк предполагает постепенное нарастание животности: «сначала касса, затем клетки, и, значит, сначала кассирша, потом обезьяна». Словесный поединок двух главных героев заканчивается вничью — диалектическим синтезом их точек зрения, с изящным формальным перевесом в пользу детской.

Тот факт, что в финале взрослый перенимает сомнительную языковую практику сына, — классический пример явления, характерного для художественных, в особенности поэтических, структур, рассмотренного Майклом Риффатером под названием аграмматичности (ungrammaticality). В самой острой точке текста борьба его центральных оппозиций достигает максимума, приводя к слому принятых условностей литературной формы и даже естественного языка. Эти «аграмматизмы», как правило, и становятся запоминающимися отпечатками инновационных поэтических импульсов — новыми культурными «мемами», аккумулировавшими словесную магию текста.

…Таковы секреты скромного обаяния этого анекдота. Разумеется, вы так и думали. Только не знали, как сказать. На то и наука, которую я представляю.

***

И все-таки, как говаривал лейтенант Коломбо, one more thing.

Пытаясь определить тему анекдота, я отвел предположение о его вульгарном мизогинизме как поверхностное — в пользу парадоксального обращения эволюции, отдал должное педалированию детского взгляда на вещи и закончил констатацией торжества языковой неправильности. В сухом остатке имеем детальное описание виртуозной техники анекдота, однако его тема — в смысле не материала, «того, о чем», а транслируемого месседжа, «того, что́», — остается недосформулированной.

Что же, в конце концов, идейно главнее: безобразие кассирши, эволюция наоборот, мир глазами ребенка, коверканье языка?

Немного расширим нашу теоретическую перспективу.

Полуфантастические сюжеты, подобные рассматриваемому, строятся на оригинальном сцеплении двух порознь очень знакомых — «готовых» — мотивов, между которыми находится неожиданная связь, одновременно и нелепая, и по-своему органичная. В нашем случае два мотива — это, конечно, детское любопытство к миру и родство человека с обезьяной. Про технику их совмещения мы, в общем, все уже знаем, и, значит, вопрос лишь в том, какова же смысловая равнодействующая этой конструкции — так сказать, мораль анекдота. Более или менее ясно, что эволюционный аспект ярче детского, которому отведена скорее служебная роль, а словесный фокус с уже/еще лишь доводит сюжетный эффект до окончательного стилистического блеска. Значит ли это, однако, что соль анекдота именно в гротескном повороте эволюции вспять?

Рассмотрим пару структурно сходных миниатюр.

Среди образцов популярного онлайн жанра «порошков» есть такой:

пришел бетховену по почте

какой-то странный коробок

с письмом дарю тебе нужнее

ван гог

Конструкция здесь в целом та же, что в анекдоте про кассиршу. Две известные, но никак (кроме самого общего артистического величия) друг с другом не связанные фигуры приведены в невероятный, драматический и в конце концов вполне благодетельный контакт, для чего использованы их характернейшие черты: знаменитое отрезание одним собственного уха, запечатленное на автопортрете, и не менее знаменитая поздняя глухота другого, впрочем, не помешавшая ему творить. Работа почты и венчающее миниатюру афористичное тебе нужнее (сниженно разговорное, но грамматически все-таки правильное) — это опять-таки техника, а каков месседж? Ведь не проповедь же донорской авторасчлененки Ван Гога!

Еще одна типологическая параллель — шуточный английский стишок (однажды мной уже разобранный [30]) о гомосексуальном романе Верблюда со Сфинксом. Там тоже взяты две готовые фигуры (из «египетского» репертуара) и тоже сведены в единый фантастический сюжет: формирование провербиального горба Верблюда вызывается (в духе жанра de origine — о происхождении того или иного известного явления) забитостью заднего прохода Сфинкса провербиальными же песками Нила, на что Сфинкс реагирует своей не менее провербиальной Загадочной Улыбкой (еще одно de origine!) [31]. Все это изложено в двух балладных строфах трехстопного амфибрахия с рифмовкой AbCb DeFe и звучит как пародия на романтическую трактовку античных древностей и ориенталистской экзотики.

Последняя формулировка темы («пародия на романтическую трактовку…»), казалось бы, резко отличается — отчетливой металитературностью — от наших попыток в двух предыдущих случаях. На самом деле, она дает ключ и к ним. Во всех трех текстах налицо работа с готовыми мотивами, то есть литературными и культурными стереотипами, которые состыковываются, обыгрываются, преувеличиваются и подрываются самым неожиданным образом, создавая ощущение рискованной манипуляции сразу несколькими предметами, которые все время грозят упасть на землю, но нет, так и не роняются фокусником.

Именно радость от феерического жонглирования знакомыми мотивами — а не морализирующий упор на тот или иной из них (слепоту мальчика, уродство кассирши, членовредительство Ван Гога, сексуальную ориентацию верблюда…) — и составляет главный тематический импульс всех трех миниатюр. Причем изощренными в столь авто-мета-артистичном деле оказываются не только сознательная стихотворная пародия и щеголяющий неймдроппингом порошок, но и пошловатый, на первый взгляд, анекдот об обезьяноподобной кассирше. Как писал Пастернак, «лучшие произведенья мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденье».

Об этом порошке см. ниже в статье 11 (с. 196).

Впервые: Звезда. 2017. № 3. С. 254–259.

В печати и в Сети есть другие версии, в частности более краткие, без долгой предыстории и с мамой вместо папы. Ср. вариант, восходящий к «По памяти и с натуры» Виктора Ардова (М.: Искусство, 1975):

«В зоопарк пришла мама с ребенком.

— Мама, это уже обезьяна?

— Нет, сыночек, это еще кассирша».

Впрочем, именно словом кассирша открывается шуточный стишок Кузмина о посещении зоопарка. Вернее — о непосещении: кассирша всячески зазывает его внутрь, но он тихо отвечает: «…Не пойду! / Зачем искать зверей опасных, / Ревущих из багровой мглы, / Когда на вывесках прекрасных / Они так кротки и милы?» («Природа природствующая и природа оприроденная», 1926). Тут, как и в нашем анекдоте, кассирша маркирует границу между зоопарком и остальным миром. Герой Кузмина отказывается ее переступить, а наш мальчик решительно ее нарушает, и масштаб этого нарушения подчеркивает смелость метафорического скачка от кассирши к обезьяне.

Жолковский А. Принуждение к улыбке // Он же. Напрасные совершенства и другие виньетки. М., 2015. С. 508–522 (см. с. 513); см. также: http://primerussia.ru/article_materials/324.

Готовым является и сочетание муже- и скотоложества в образе верблюда. Ср. основанный на каламбуре английский анекдот о том, почему верблюдов называют «кораблями пустыни». Ответ: потому что «в них полно арабских моряков [seamen] / арабской спермы [semen]».

4. Кушай рябчика

Об одном эпизоде «Попрыгуньи» [32]

1. Когда восемь десятков лет назад я начал ходить в школу, на уроках литературы нас учили «читать и понимать прочитанное». Я был круглым отличником (с четверками только по поведению) и старался соответствовать, а в дальнейшем даже избрал такое умение своей специальностью.

Оказалось, что читать еще куда ни шло, а понимать уж точно надо уметь. Хотя, по идее, это писать, как со скромностью паче гордости твердили «Серапионы», трудно, а читать и понимать — не бей лежачего. Но факт остается фактом, профессия такая есть, за нее деньги платят.

И вот читаю я — с американскими студентами, но по-русски — «Попрыгунью» (1892), и мы доходим до такого пассажа:

Приехала она домой через двое с половиной суток <…Т>яжело дыша от волнения, она прошла <…> в столовую. Дымов <…> в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку <…> она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она <…> решила рассказать ему все <…> Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

Она <…> поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего… — сказала она. — Это я так…

— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так… Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся [33].

Это самый конец главы V. Ольга Ивановна возвращается с этюдов на Волге, где у нее летом разгорелся, а к осени угас роман с Рябовским, и рассказчик занимает нас вопросом, как же она себя поведет — признается ли во всем мужу? Она не признается. Сцена деликатная, тонкая:

Между репликами много несказанного, о чем читатель не может не догадаться <…> Художественная система Чехова такова, что мы в этом крохотном эпизоде безоговорочно верим Ольге Ивановне <…> потому, что она не произносит сколько-нибудь значительных слов, а только: «Ничего… Это я так…» Дымов, которому есть что сказать, молчит о жизненно-важном, он ограничивается почти шутливыми словами, обращенными как бы к ребенку: «Сядем… Вот так… Кушай рябчика…» Молчание у Чехова гораздо содержательнее иных разговоров <…> В приведенном эпизоде Ольга Ивановна углублена; позднее автор ее возвращает в ничтожество (Эткинд: 325).

Нам со студентами тоже предстоит добраться до этих тонкостей, но сначала я должен убедиться, что они поняли каждое слово, в частности слово рябчик. До сих пор я его не замечал, но на то и медленное чтение, оно же close reading, чтобы замечать все.

2. Заметил ли это слово Эткинд? Он его процитировал («Кушай рябчика»), но в порядке, выражаясь по-шкловски, не ви́дения, а узнавания. Почему? Ну, возможно, потому, что в данной статье его интересовало другое, а может быть — может быть, потому, что чеховедение вообще не склонно было замечать этого рябчика.

Тут следует оговориться, что я не чеховед и могу ошибаться, но в основном корпусе работ о Чехове, с которым я кое-как знаком, речь о рябчике не заходит; например, в основательном четырехтомнике «Чехов pro et contra» о нем (если не считать статьи Эткинда) нет ни слова. И когда я, наткнувшись на него в «Попрыгунье» и задумавшись, что же он там делает, спросил об этом уважаемого мной видного чеховеда, тот признался, что ничего о такой проблеме не слыхал. Беглый поиск по интернету принес две сравнительно недавние работы, в которых рябчик наконец фигурирует, но в целом получается, что слона-то в «Попрыгунье» до недавних пор и не замечали.

То есть, конечно, рябчика, но размером со слона (или хотя бы с сову, которую так хотел «разъяснить» Шарик). Согласно НКРЯ, рябчик у Чехова фигурирует всего в шести художественных текстах (на самом деле, в девяти [34]), — в некоторых дважды, но только в «Попрыгунье» трижды, причем на коротком отрезке в 200 слов. А вокруг буквально рябит в глазах от повторов фамилии Рябовский, появляющейся 21 раз до этого места и 18 раз после. Ближайшее к рябчику вхождение Рябовского отстоит от него всего на 70 слов. Правда, этимологически эта фамилия отсылает не столько к конкретному существительному рябчик, сколько к прилагательному рябой в более общем значении. Но Чехов принимает специальные меры, чтобы их перекличка была замечена: в пределах примерно тех же 70 слов перед появлением рябчика (и только там) он заставляет Ольгу дважды произнести ласкательное обращение Рябуша:

Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь… Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

А могла бы и бритвочкой — прямо так и назвать его: Рябчик. Но это был бы уже полный фарс, типа Откатай — Угадай — Размахай (в «Предложении»), а тут тонкая словесная вязь, не всякому заметная [35]. На читателя подспудно действующая, а от исследователя требующая осознания роли в зрелой прозе Чехова словесных приемов, близких к технике стихотворной речи, — освоения подхода, намеченного в пионерской работе Вольфа Шмида под программным заглавием «Проза как поэзия» [36].

3. По остроумному определению американского поэта Роберта Фроста, «поэзия — это то, что пропадает в переводе», и если бы «Попрыгунью» я преподавал в своем англоязычном курсе «Masterpieces of the Russian Short Story» («Шедевры русской новеллистики»), заметить рябчика мне бы, возможно, не пришлось. В соответствующем месте канонического перевода Констанс Гарнетт трижды появляется слово grouse:

Dymov <…> was sitting at the table sharpening a knife on a fork; before him lay a grouse on a plate <…>

«Let us sit down», he said <…> «That’s right, eat the grouse. You are starving, poor darling».

She eagerly breathed in the atmosphere of home and ate the grouse, while he watched her with tenderness [37].

Поэзия пропадает. А что делать переводчику? Не переименовывать же Ryabovsky в Grousovsky! Но мы, слава Богу, читаем Чехова по-русски и, заметив словесную перекличку (в терминах Шмида, эквивалентность) рябчика с Рябовским, отвертеться от ее осмысления уже не можем. А это операция отнюдь не однозначная.

Эквивалентность <…> проявляясь в различных <…> формах, обостряет способность читателя к ее восприятию. Сопряжения на одном из уровней способствуют выявлению соответствующих, но также и противоположных отношений другого уровня <…Э>квивалентности выделяют, поддерживают <…> друг друга. И все-таки их <…> осмысление должен провести читатель <…> В рассказах Чехова <…> сеть эквивалентностей так густа <…> что в одном восприятии <…> она не может проявиться исчерпывающим образом <…> Читая и осмысливая текст, мы пролагаем смысловую линию через тематические и формальные эквивалентности и проявляющиеся в них признаки, не учитывая, в силу неизбежности, множество других [38].

Самый первый шаг в осмыслении эквивалентности Рябовский — рябчик очевиден: поедание рябчика следует как-то соотнести с адюльтерным треугольником. Но как именно, предстоит решать читателю, вернее исследователю, выступающему от его имени. И здесь опасность грозит с двух сторон: смысловой маршрут надо проложить между Сциллой недо-интерпретации и Харибдой сверх-интерпретации.

4. Обратимся к монографии Кубасов 2008, где о «Попрыгунье» речь идет в разделе, посвященном условной анимализации персонажей [39].

Осмыслив фамилию Рябовского, иначе понимаешь некоторые сцены в рассказе. Так, накануне приезда Ольги Ивановны дается описание обедающего Дымова, который «<…> сидел за столом и точил нож о вилку». Герой похож на Отелло, готовящегося к расправе над супругой-изменщицей. Но продолжение фразы обманывает ожидания читателя <…> раскрывая тонкую травестию известного литературного героя <…> «перед ним на тарелке лежал рябчик» <…> Читатель, не пропустивший смысла анимализации, данной через фамилию героя, поймет неслучайность того, что на тарелке у Дымова лежит не котлета или, скажем, утка, а именно рябчик. Убийственная ирония состоит в том, что муж-рогоносец предлагает «попрыгунье»: «Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка».

Вопрос о неслучайности лежания на тарелке именно рябчика поставлен ребром — и, как я понимаю, впервые в чеховедении. Но разработка этой проблемы сопровождается необязательными преувеличениями. Безрезультатное, как выяснится, точение ножа Дымовым, несомненно, несет иронические обертоны, но вряд ли требует тревожить тень великого ревнивца и мнимого рогоносца (с анимализмом, добавлю, никак не связанного).

Заглавие таит в себе скрытый зооморфный образ <…из> басни Крылова «Стрекоза и Муравей» («Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела») <…> Если Ольгу Ивановну посчитать «стрекозой», то Дымову достается роль «муравья» <…> Ольга Ивановна <…> действительно «лето красное пропела» <…> «Муравей» Дымов все это время старательно трудился <…> По возвращении <…> ей, следуя здравомыслию муравья и морали басни, полагалось бы отказать в приюте и помощи («Ты все пела — это дело, так поди же попляши»). Но до поры до времени ничего не подозревающий супруг говорит нечто совсем иное: <…> «Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка» <…> Заключительная фраза героя кажется ситуативно-бытовой, но через ассоциативную связь с басней <…> становится двусубъектной: в ней слиты интонации простодушной речи Дымова с «подтекстной» иронической интонацией автора, который видит его в роли «муравья», не понимающего «попрыгуньи» и действующего вопреки морали басни.

Проекция рассказа на басню Крылова, как и Ольги Ивановны на стрекозу, представляется бесспорной, а Дымова на муравья — самоочевидной, но мало продуктивной, в силу не только отмечаемых исследователем различий в их поведении, но и общего несходства их ролей в двух сюжетах. Басенный муравей — не муж стрекозы, он не ведет с ней общего хозяйства и содержать ее не обязан. К тому же Дымов — не расчетливый накопитель, а бескорыстный ученый, и даже в восприятии Ольги Ивановны он никогда не принижается до роли муравья. Излишне риторично также рассуждение о «до поры до времени ничего не подозревающем супруге» (опять Отелло?): Дымов не станет «душить» жену и после того, как догадается о ее измене. В целом его поведение в эпизоде с рябчиком не столько вступает в знаменательный контраст с басенным прототипом, сколько просто не соответствует ему и потому требует более релевантного осмысления.

Пережимает Кубасов и с анимализацией героини.

Так, например, змея является давним трафаретом для обозначения злого, коварного человека <…> В «Попрыгунье» <этот> зооморфный образ дан <…> тоньше. «С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой» <…> Слово «змея» здесь не употреблено, но сам подбор деталей и заканчивающие фразу логически ударные слова «страшная и гадкая» <…> подталкивают <читателя> к тому, чтобы он сам завершил образное сравнение.

Разумеется, читатель волен думать, что хочет, но меня процитированный фрагмент в эту сторону не подталкивает, поскольку Ольга Ивановна предстает в рассказе не злой и коварной, а легкомысленной, глупой, не ведающей, что творит: стрекозой — да, змеей — нет.

Кубасов намечает и еще одну анимализацию героини.

Говоря о наступившей осени, безличный повествователь замечает: «И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей <…> и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей осени, и вороны летали около Волги и дразнили ее: „Голая! голая!“» <…> Чехов <…> намеренно поставил после слова «осени» не точку, а запятую, объединяя ярко-цветовое, шаблонно-поэтическое описание осени, данное в кругозоре героини, с травестированными воронами. Птицы вроде бы дразнят обнажившуюся природу. Но фраза читается и так, что оценка ворон относится и к героине. После драматических событий, случившихся в ее семье, Ольга Ивановна подумает о себе, невольно сравнив себя с птицей: «Проворонила!» Подобно известной пернатой, Ольга Ивановна тоже льстится на внешне броское, яркое, пренебрегая глубоким.