автордың кітабын онлайн тегін оқу Фитотерапия при заболеваниях сердца. Травы жизни

В. Ф. Корсун, Е. В. Корсун, Т. Е. Трумпе, М. А. Малышко,

Ю. И. Коршикова,Т. А. Давиденко

Фитотерапия при заболеваниях сердца. Травы жизни

© Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Коршикова Ю.И., Давиденко Т.А., Малышко М.А., Трумпе Т.Е., текст, 2020

© «Центрполиграф», 2020

Введение

Сердечно-сосудистая система – наиболее часто упоминаемая в жизни, науке, медицине, важнейшая составная часть организма человека, и это является данью той роли, которая отводится в жизни центральному органу этой системы – сердцу и связанным с ним кровеносным сосудам.

Именно сердце и сосуды, непрерывно функционируя, определяют продолжительность жизни человека, а если учесть, что для поддержания потребности человека во всем необходимом сердце массой лишь 300 г прокачивает ежесуточно до 7 тонн крови, становится понятной исключительная роль сердечно-сосудистой системы (ССС).

С сердечно-сосудистой системой связано дыхание, питание, терморегуляция, движение, репродукция человека и многое другое. Важнейшей составляющей в работе ССС является кровообращение, и в норме оно является показателем качественной работы сердца и кровеносных сосудов, а вот нарушение кровообращения может быть результатом воздействия множества факторов.

Сердечно-сосудистая патология является наиболее распространенной причиной смертности среди россиян. Коронарная болезнь сердца и цереброваскулярные болезни ответственны за 40–50 % случаев смерти. В основе развития гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, системного атеросклероза лежат психоэмоциональные стрессы, нарушение сна, гиподинамия, переедание, курение, прием алкоголя, вирусные инфекции. В последние годы отмечается значительный рост числа больных ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, атеросклерозом, и большинство больных обречено на постоянный прием химиопрепаратов.

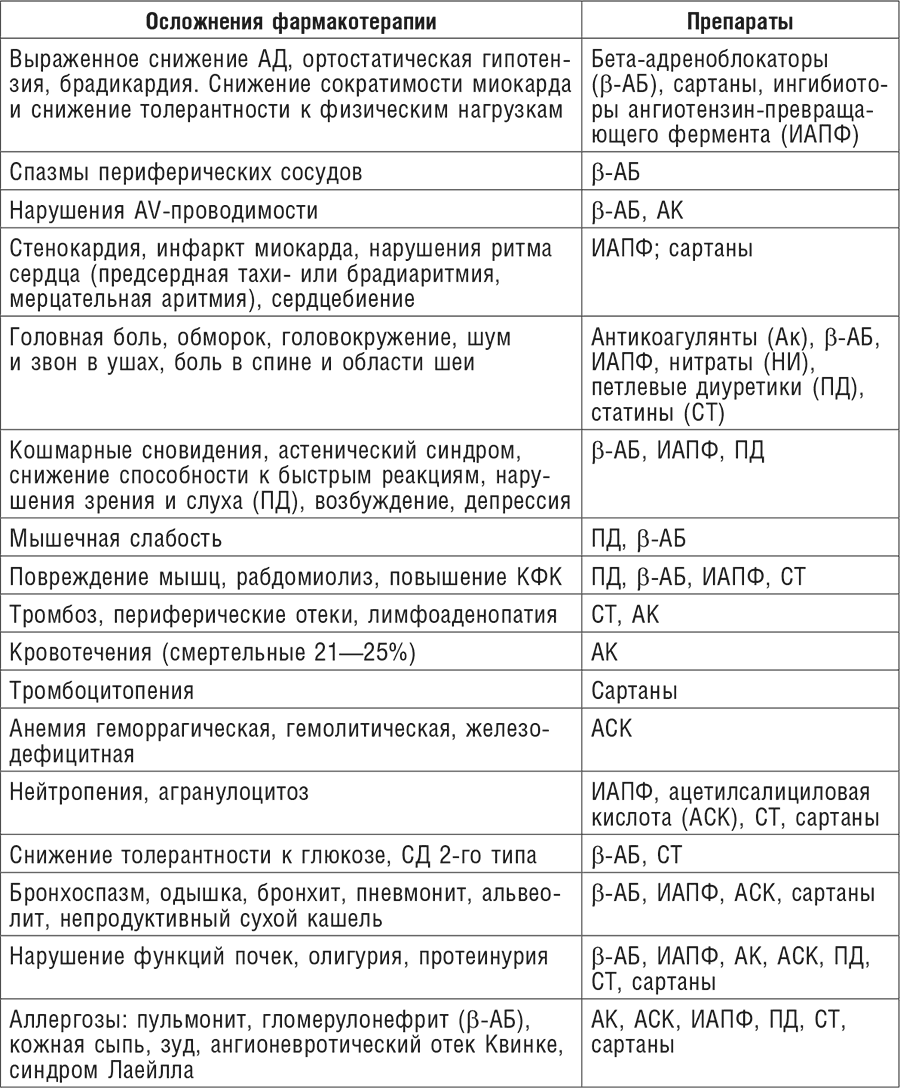

Таблица 1. Доказанные осложнения базисной фармакотерапии

К фармакологическим препаратам, широко применяемым в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, относятся статины, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, нитраты, петлевые диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, антикоагулянты, антиагреганты.

В своем докладе «Фитотерапия в кардиологии: стратегия выживания или стратегия выздоровления» на XVI Санкт-Петербургских фитотерапевтических чтениях, посвященных вопросам фитотерапии в кардиологии (16 ноября 2019 г.), профессор Елена Евгеньевна Лесиовская привела обзор доказанных осложнений базисной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.

К доказанным побочным эффектам статинов относятся:

• нарушения памяти;

• риск развития диабета (в Ломбардии обследовано 115 тысяч человек, получавших статины, – у 10 % развился сахарный диабет);

• повреждение мышц, рабдомиолиз, десятикратное повышение креатининфосфокиназы (КФК);

• снижение уровня тестостерона в крови;

• снижение синтеза убихинона (коэнзима Q10).

Результаты исследований 2011 года (опубликованы в British Medical Journal) указывают на то, что низкий уровень холестерина повышает риск самоубийств. В 2001 году компания Bayer прекратила выпуск церивастатина по причине появления миопатий и случаев смерти. А через два года на нее уже было подано 7800 судебных исков от пострадавших пациентов. Канадские ученые установили, что прием высоких доз «Симвастатина», «Аторвастатина» и «Розувастатина» увеличивает вероятность госпитализации с острым почечным повреждением (ОПП) в среднем на 34 %. Многолетний прием сопряжен с повышением риска развития депрессии, диабета 2-го типа, деменции. Почти 4 миллиона шведов в возрасте от 40 до 79 лет принимали статины в 2000 году, это в три раза больше, чем в 1998 году, и не было выявлено никакого сокращения сердечных приступов!

Биологически активные соединения (полифенолы, полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, фитостероиды и др.) находят все более широкое применение в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Нередко эти вещества человек получает главным образом с пищей, и они называются эссенциальными компонентами питания. К ним проявляют все большее внимание врачи различных специальностей и диетологи. Благодаря исследованиям в области биохимии, физиологии и иммунологии стали известны их механизмы действия, что позволяет создавать и научно обосновывать применение препаратов на их основе и как лекарственных средств, и как биологически активных добавок к пище (БАД) и чайных напитков в профилактических и лечебных целях.

Некоторые перечисленные вещества не синтезируются в организме и называются незаменимыми, а синтез других может быть ограничен или нарушен патологическим процессом. По сравнению с другими биологически активными веществами они участвуют в метаболических процессах в клетках многих тканей, что и является причиной значительного разнообразия физиологических эффектов дефицитов этих веществ. Поэтому дополнительный прием эссенциальных компонентов питания при лечении заболеваний снижает риск осложнений и рецидивирования.

Имеются определенные сведения и практические наблюдения об использовании лекарственных растений и препаратов из них в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Это направление в медицине завоевывает все больше сторонников, особенно среди кардиологов, участковых врачей и специалистов центров медико-социальной реабилитации.

Действие лекарственных растений на организм человека более благоприятно, возможен их выбор и разнообразное сочетание в зависимости от состояния больного, его возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Наиболее эффективным является сочетание рационального использования химиопрепаратов и дополнительного назначения фитопрепаратов.

К сожалению, эрудиция врачей в области фитофармакологии далеко не всегда достаточна. На курсе фармакологии студенты-медики изучают ограниченный перечень лекарственных растений (красавку, белену и др.), при изучении клинических дисциплин лекарственные растения упоминаются в единичных вузах, студенты не имеют возможности получить систематизированные знания о фитотерапии как методе врачебной деятельности. Будущий врач знакомится с анатомией лягушки, рыбы, но он плохо ориентируется в растительном лекарственном мире, нередко не может ответить пожилому пациенту, как применять в бытовых условиях цветки ромашки или календулы, траву пустырника. Как-то, беседуя с руководством Кардиологического центра в Волгограде, один из авторов был удивлен прекрасным помещением центра. Когда зашел вопрос о возможности использования средств фитотерапии в их условиях, было сказано, что они имеют представление только о валериане и ландыше. О других растениях, которые с успехом могут быть использованы в терапевтической кардиологии, чиновники от медицины, к большому сожалению, и не слышали.

С целью уменьшить информационный вакуум в возможностях сочетанного использования химиопрепаратов и средств растительного происхождения, повысить эффективность терапии кардиоваскулярных больных, уменьшить побочные явления от длительной химиотерапии этим больным и выпущено данное издание.

Авторы монографии – специалисты с многолетним практическим опытом. Эта книга имеет практическую направленность. В ней даны не только новейшие сведения других авторов, но и приведены данные собственных наблюдений, выписки из историй болезни.

Одной из главных задач данной книги является осмыслить прошлое отечественной и зарубежной медицины, истолковать ее огромный опыт, определить направления и пути развития фитотерапии кардиологических больных. Для этого необходимо дать достоверную, объективную картину прошлого, основанную на критическом анализе исторических фактов, теорий и практических наблюдений, ошибок и заблуждений. Выполняя социальный заказ времени, мы должны поставить на службу современности богатый исторический опыт отечественной фитотерапии в области кардиологии.

Авторы выражают благодарность профессору Барнаулову Олегу Дмитриевичу, профессору Лесиовской Елене Евгеньевне, Огреничу Николаю Антоновичу, Гордееву Михаилу Викторовичу, а также начальнику санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации Крупнову Михаилу Геннадьевичу за помощь и поддержку в организации фитотерапии в филиале «Клинический санаторий „Волга“» СКК «Приволжский» МО РФ.

Часть первая. Из истории фитотерапии сердечно-сосудистых заболеваний

Благодаря широкому распространению, доступности и ценным свойствам лекарственные растения используются с древнейших времен. Уже три тысячи лет назад в Китае и Египте были известны многие из них.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в Древнем Египте

Найденный в 1872 году при раскопках возле города Фивы так называемый папирус Эберса (в настоящее время хранится в музее Лейпцигского университета) имеет первоначальное название «Книга приготовления лекарств для всех частей тела» и был написан в XVII веке до н. э. Папирус, купленный египтологом Георгом Морисом Эберсом у египтянина – торговца древностями, прекрасно оформлен, легко читается с первой до последней страницы. Многие исследователи считают этот папирус самой древней книгой в мире. Это самый большой, самый красиво написанный и лучше всего сохранившийся из всех медицинских папирусов. В тексте встречается множество ссылок на его божественное происхождение и упоминаний о других древних источниках медицинских знаний.

Папирус Эберса состоит из большого количества рецептов для лечения ряда заболеваний, названий препаратов, способов приготовления (мази, пластыри, примочки, клизмы, благовония, припарки, отвары, пилюли и многое другое). Из растений чаще всего упоминается лук (81 раз), можжевельник (39 раз), инжир (37 раз), смола и зерна сорго (34 раза), чеснок (21 раз). Для получения фитопрепаратов чаще всего использовали воду простую, из колодца, родниковую, соленую, минеральную, льняную, щелочную, из пруда, дождевую (88 упоминаний), молоко (46 упоминаний) и вино (30 упоминаний). Одним из самых любимых средств у врачей Древнего Египта было пиво – простое и сложное (многокомпонентное), сладкое, горькое, крепкое, соленое, холодное и подогретое.

Отдельно описаны работа сердца и сосудов. В папирусе Эберса нарушение сердечной деятельности описано с помощью выражений, имеющих прямые ассоциации с современными медицинскими представлениями: «побег», «уколы», «забытье». Сердце считалось средоточием кровеносных сосудов, по которым болезнь проникала в организм и распространялась в нем. К сосудам были обращены слова заклинателей:

«Говорю я Вам, о Сосуды, через которые прошла болезнь…»

«Откройте Ваши устья, о Сосуды… выбросьте из себя болезнь, которая в Вас».

Среди сердечно-сосудистых и связанных с ними заболеваний упоминаются сердечная боль и слабость, беспорядочная работа сердца, геморрой, головная боль, головокружение, жировики, опухоли сосудов.

Мы можем узнать из папируса Эберса о том, что египтяне применяли «быстродействующее средство для восстановления сердца: плоды инжира, мед, охру, анисовое семя прокипятить в воде и пить на протяжении четырех дней» и «средство для лечения сердца: дыню, плоды сикамора, охру, свежие финики, мед и воду оставить на ночь, отфильтровать и пить в течение дня».

В еще одном древнеегипетском папирусе Херста на 18 с половиной «страницах» описывается 260 случаев болезней, из которых 96 упоминаются в папирусе Эберса, мы встречаем еще одно «средство для лечения сердца: черный эммер (пшеница двузернянка) и воду прокипятить, процедить и пить на протяжении четырех дней».

В теоретической части папируса Эберса изложены представления о причинах болезней: естественных (нездоровая пища, кишечные паразиты, изменения погоды и т. д.) и сверхъ естественных (например, вселение злого духа умершего человека в тело больного), дано описание сердца, сосудов, многих органов и тканей. Перечислены основные методы обследования больного: осмотр, ощупывание и выслушивание. Особое внимание уделено многочисленным «мету» – сосудам, которые поддерживают связь между душой и телом. Один из них, по мнению египтян, шел к сердцу. Этим объясняется обычай погружать мизинец в напитки, приносимые в жертву, позже перешедший из Египта к другим народам Древнего Востока.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в Древней Греции

Выдающийся врач и мыслитель Древней Греции Гиппократ создал учение о причинах возникновения болезней и методах их лечения с использованием многочисленных растений. Он описал около 250 растений, которые не потеряли своего значения для кардиологии и сегодня.

К сожалению, как отмечает выдающийся историк медицины С. Ковнер, «из болезней грудных органов о болезнях сердца почти нет речи, так как у них господствовало общепринятое мнение, что сердце не склонно к заболеваниям. Есть, правда, намеки на воспаление сердца и сердцебиение, но они совершенно бессодержательны. Но в некоторых местах находим описание болезней вен, как Phlebectasiae, и варикозные и, особенно, геморроидальные расширения вен». К мочегонным средствам при водянке Гиппократ относил чеснок, руту, тимьян, фурулу (сильфий), мяту (Ковнер С.Г., 1882). Целая глава в труде С. Ковнера о Гиппократе посвящена фармакологии, в том числе описанию свойств лекарственных растений.

Отцом европейской фармакогнозии считается греческий врач римской армии времен Нерона Диоскорид, который описал многие известные ему растения (боярышник) в сочинении Materia medica, послужившем в течение столетий настольной книгой врачей и фармацевтов. В своих книгах он описал около 6000 растений, дал их названия, рассказал о способах приготовления лекарств, их дозировке и воздействии. К сердечным средствам Диоскорид причислял кардамон, мирт, предположительно тимьян (Tragoriganum), ежевику.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в тибетской медицине

(материал предоставлен врачом, слушателем кафедры фитотерапии РУДН Нансу Нимаевной Жамбалдагбаевой)

Для того чтобы понять принципы фитотерапии сердечных заболеваний в тибетской медицине, необходимо сначала рассмотреть сердце как орган с позиции тибетской медицины.

Все основные органы в восточной медицине соотносят с первоэлементами (дерево, огонь, земля, металл или пространство, вода). Первоэлемент сердца – огонь. В сердце протекает много крови, которая также принадлежит первоэлементу огонь.

В дальнейшем при описании растений используется понятие о трех дошах. Рассмотрим их кратко.

Ветер. Характеристики: подвижность, жесткость, легкость. Концентрируется ниже пупка, в пояснице. Ветер опирается на аорту и оттуда распространяется по всему телу. Функции: приводит в движение первоэлементы и части тела, обмен между внешним и внутренним, обеспечивает равновесие между желчью и слизью. Например: циркуляция крови, сокращение сердца, движение конечностей, перистальтика кишечника, переваривание и всасывание пищи, глотание, дыхание, кашель, отрыжка и т. д.

Желчь. Характеристики: основные свойства – острота и жар. Функции: переваривание пищи, поддержание теплоты в теле, придает человеку бодрость и энергию. Один из видов желчи (желчь претворяющая) находится в сердце и отвечает за эмоциональную сферу. Избыточное накопление желчи приводит к болезням жара (в том числе воспалительные заболевания).

Слизь. Характеристики: основные свойства – тяжесть и холод. Локализуется в верхней части тела выше диафрагмы. Функции: влияет на развитие первоэлементов тела, способствует росту мышц, обеспечивает деятельность органов чувств, соединяет члены тела, делает их гибкими и подвижными.

Сердце расположено в верхней части тела, которая является основным местоположением слизи. В сердце находится ветер «всепроникающий» (функция сокращение сердца) и желчь претворяющая (мысли и желания). Когда ветер становится причиной болезни, сердце превращается в путь для продвижения патологического ветра. Любые из трех дош легко могут увеличиваться-уменьшаться, создавая множество патологических комбинаций – заболеваний. Однако на практике чаще всего проблемы вызывает ветер.

Также одним из основных принципов является определение свойства болезни по типу жар-холод.

Все болезни протекают по горячему типу (воспаление, температура и гиперфункция органа или ткани) и холодному (слабость, снижение теплоты и гипофункция тканей и органов). Слизь – доша холодная, желчь – горячая, ветер нейтрален, но по природе своей холоден, присоединяясь к слизи, становится холодным, к желчи – горячим.

Соответственно, врач при назначении сборов должен сначала провести диагностику и определить болезнь по типу: дисбаланс какой доши, локализацию патологического процесса, жар или холод.

Таким образом, сырье для препаратов тибетской медицины делят на согревающее и охлаждающее, по воздействию на доши и по тропности к органам. При этом надо отметить, что воздействие на доши зависит от вкуса сырья:

1) сладкий вкус успокаивает ветер и желчь, но увеличивает слизь;

2) кислый и соленый балансирует ветер и слизь, но усиливает желчь;

3) горький и вяжущий лечит дисбаланс желчи, но усиливает ветер и слизь;

4) острый лечит ветер и слизь, но увеличивает желчь.

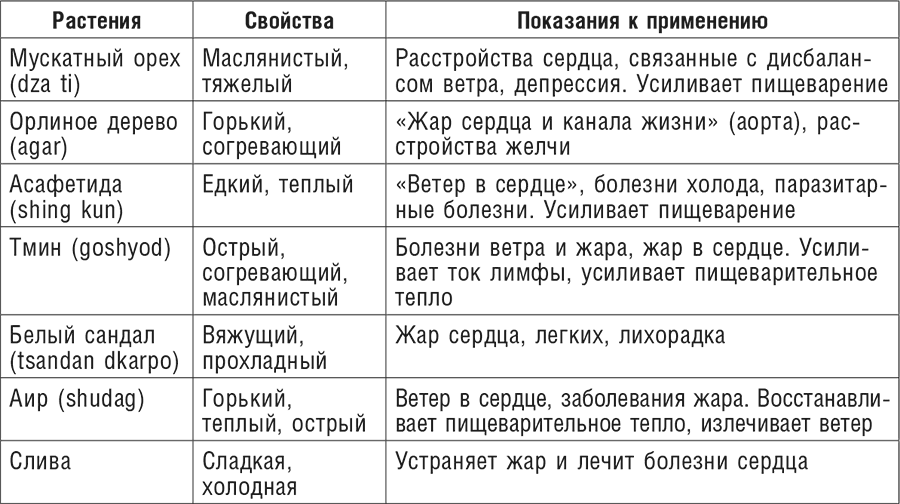

Таблица 2. Примеры лекарственного сырья, используемого при заболеваниях сердца

Также часто используются «три плода»: миробалан хебула (arura, сладкий, слегка кислый), миробалан белерический (barura, вяжущий, слегка кислый), эмблика (skyurura, кислый, сладкий, вяжущий). Три плода уравновешивают все три доши, а также обладают детоксицирующим действием, очищают кровь.

Принципы составления сборов

На первом месте обычно ставят «короля», то есть растение с основным терапевтическим действием. Далее идут «королева и министры», сопутствующие и дополняющие, то есть растения со сходным действием. Затем «субъекты», поддерживающие баланс, например если в сборе много компонентов согревающего действия, то стоит добавить 1–2 прохладных. И возможно, но не всегда, добавление «коня», то есть компонента-«проводника», который способствует улучшению усвоения сбора. Обычно используют сахарный тростник, мед или кожуру граната.

Для примера рассмотрим синдром скопления ветра в сердце:

• причины: душевные страдания, усиленные нагрузки как умственные, так и физические, пребывание на ветру, переохлаждение, несоответствующая диета (непитательная пища, голодание, много продуктов с горьким вкусом);

• симптомы: головокружение, сердцебиение, бессонница, тревожность, неустойчивость настроения, дрожь в руках и ногах, многословность;

• тактика лечения: подавить ветер, улучшить деятельность сердца.

Для подавления ветра необходимо использовать сырье со следующими свойствами: теплое, тяжелое, маслянистое, сладкое, кислое или острое.

Сбор «Орлиное дерево-8»

(номер в названии рецепта обычно указывает на количество компонентов)

Классические показания: накопление ветра в сердечной области, умственное беспокойство, сонливость, головокружение, сердцебиение, бессонница, тревожность, боли в груди и печени, дрожь в руках и ногах.

Показания: аритмии, артериальная гипертензия, нарушения проводимости, атеросклероз.

Состав:

• орлиное дерево – выводит ветер сердца (аритмии);

• мускатный орех – ветер сердца, успокаивающее;

• слива – устраняет жар и лечит болезни сердца;

• бамбук – охлаждающее, болезни легких, успокаивает желчь;

• босвелия (ладан);

• миробалан хебула уравновешивает все три доши, а также обладает детоксицирующим действием, очищает кровь;

• девясил высокий – болезни крови и ветра, восстанавливает пищеварительное тепло;

• квискалис индийский – усиливает пищеварение, детоксикация;

• добавить сахар.

Состав сбора в разных источниках может немного отличаться, часто используют заменители.

В данном рецепте на первом месте стоит орлиное дерево, которое обладает основным терапевтическим действием, мускатный орех – помощник. Оба обладают теплыми свойствами. Слива, бамбук и ладан – прохладные компоненты, устраняют жар. Миробалан балансирует все три доши и вместе с девясилом и квискалисом очищает и улучшает пищеварение. Таким образом, основное действие: балансировка ветра, устранение жара, детоксикация и поддержка пищеварения. Про водник – сахар. Рецепт сбалансирован, поскольку имеются компоненты как теплого свойства, так и прохладные.

Еще один пример использования того же рецепта, но с добавлением шафрана при заболеваниях сосудов.

Показания: уплотнение и вздутие сосудов, отеки и боль по ходу сосудов, сосуды бледнеют, ощущается холод.

Шафран (gur gum) очищает кровь, восстанавливает сосуды, используется при заболеваниях печени. Также обладает антиатерогенным, тромболитическим, противовоспалительным действием и улучшает циркуляцию.

Часто врач не ограничивается назначением одного сбора и в зависимости от состояния и сопутствующих заболеваний пациента назначает несколько сборов. При этом стоит учитывать взаимоотношения органов между собой. Следует помнить о взаимоотношениях сердца с другими органами. Взаимоотношения между органами в восточной медицине определяются через систему пяти первоэлементов по принципу: мать – сын и друг – враг.

Здесь следует пояснить.

Мать – позиция органа, порождающего энергию для другого органа.

Сын – позиция органа, забирающего энергию органа матери.

Друг – позиция органа, терпящего на себе воздействие другого органа, врага.

Враг – орган, который ограничивает работу соответствующего органа.

В нашем случае сердце – огонь, соответственно, матерью является дерево (печень, желчный пузырь), сыном – земля (селезенка, желудок), другом – металл (легкие, толстый кишечник), врагом – вода (почки, мочевой пузырь).

Используем данную схему и для диагностики, и для лечения. Например, если наблюдается недостаточность органа, то один из способов воздействия – балансировать энергию органа-матери, при избыточности органа также нужно воздействовать на орган-сын. При необходимости лечить врага и поддержать друга.

Термины «недостаточность» и «избыточность» – в классическом варианте подразумевается недостаток или избыток энергии в органе или соответствующем меридиане, которые определяются по симптомам и пульсовой диагностике. Их иногда также рассматривают как гипер- и гипофункция органа, но понятия «избыточность» и «недостаточность» могут быть несколько шире.

Поэтому в зависимости от анамнеза, симптомов и данных осмотра и пульсовой диагностики часто назначают сборы, корректирующие работу почек и органов ЖКТ. На практике очень часто заболевания сердечно-сосудистой системы сопровождаются дисбалансом в работе «врага», то есть почек. В особенности при артериальной гипертензии, аритмиях. При атеросклерозе необходимо наладить работу желудочно-кишечного тракта, так как идет увеличение слизи и желчи. Такой подход дает более эффективное лечение.

Поэтому на начальных стадиях, при коррекции образа жизни, диеты и с правильно подобранной фитотерапией удается поддержать должный уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений, убрать симптоматику и улучшить качество жизни без привычной аллопатической терапии.

В случаях декомпенсации добавление травяных сборов тибетской медицины к традиционному лечению усиливает ее эффективность.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в Западной Европе в Средние века

Профессиональное оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во многом связано с открытием первых больниц на территории Европы. Этого требовала необходимость лечить паломников и крестоносцев, поэтому больницы до XIII века повсеместно организовывались при монастырях (аббатствах), монашеских орденах, лишь после XIII века медицина в Европе становится преимущественно светской. XII век считается пиком развития монастырской фитотерапии. Из духовных лиц, занимавшихся фитотерапией, пожалуй, настоятельница монастыря Рупертсберг под Бингеном (Германия) Хильдегарда (Hildegard von Bingen, 1098–1179) оставила самый яркий след в развитии фитотерапии. Сегодня наследие Хильдегарды бережно сохраняется и изучается в Западной Европе. На основе ее рекомендаций создается множество фитопрепаратов.

Потомкам Хильдегарда оставила множество интересных простых рекомендаций для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Например, такие. «Если кто сварит лаванду в вине и потом будет пить это тепловатым, то он успокоит и смягчит тупые боли в своей груди. Просветлеет ум его, и появится вдохновение. Если вина нет, пусть сварит в воде, добавив мед». «Мускатный орех обладает большим теплым действием. Он открывает сердце, стимулирует чувства и дарует гениальность. Возьми мускатный орех и такое же количество корицы и немного пряных гвоздичек. Изотри все это в порошок. Из этого порошка, смешав его с тонкой мукой и небольшим количеством воды, выпеки печеньице и ешь его. И будешь спокоен, весел и здоров».

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в арабской медицине в Средние века

Труды Авиценны (Абу Али аль-Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина) (980–1037) знаменуют высшую точку развития арабской медицины, особенно на Востоке. Важнейшим трудом того времени стал его «Канон врачебной науки», законченный в 1020 году, – итог собственного опыта автора и воззрений древнегреческих, римских, индийских и арабских врачей. В XII веке этот трактат был переведен на латинский язык и в течение многих веков оставался в Европе и Азии одним из главных медицинских пособий. Канон Авиценны – величайшее наследие человечества, сохранившее значение и в сегодняшние дни возрождения интереса к лечению лекарственными растениями, пищевыми продуктами, минералами и др.

Одним из основных медицинских произведений Авиценны является книга «Ал-Адвият ал калбия» – «Сердечные лекарства».

К простым фитопрепаратам, укрепляющим сердце, он относил:

• водные извлечения (настои и отвары или простые порошки, получаемые из надземной части растений, в том числе цветков розы казанлыкской, базилика обыкновенного, плодов дикой моркови, цветков шафрана, мелиссы лекарственной, мяты пулегиевой, садовой гвоздики, имбиря, лаванды, касатика, корицы цейлонской, кориандра, конкреции бамбука и ряда других);

• плоды миробалана, яблони, груши, лимона и некоторых других растений;

• различные виды растительных смол, или камедей.

Авиценна различал перебои в сердце от избытка желтой желчи (при твердом пульсе и болезнях желтой желчи), от густого сока в желудке, от черной желчи (на фоне грусти и тоски), от тонкой чувствительности сердца, от холода (пульс медленный и редкий, когда нет перебоев) и др.

При перебоях сердца от желтой желчи назначалось питье талой воды, простокваша с камфорой, наложение на область сердца охлаждающих лекарственных повязок с сандалом, розовой водой, камфорой, чечевицей. При этом, если силы больного слабы, добавлялись кардамон, кориандр, перец кубеба, камфора с розой. Также при этих горячих перебоях следовало давать камфорные лепешечки с шафраном и напитком из цитроновой кислоты, в который иногда клали листья цитрона и др.

Особое значение имели ферулы, которые рекомендовались при атеросклерозе головного мозга. В средневековой медицине Востока высоко ценились лечебные свойства лука, алоэ, лилии и морского лука. По тем же показаниям использовались плоды и сок инжира, плоды шиповника, якорцы, шалфей, которым присущи поливитаминные, противосклеротические и гормонорегулирующие свойства. Лечебный эффект каждого сердечного средства в «Трактате о сердечных лекарствах» оценивается в зависимости от характера его действия в отношении силы сердечных сокращений, сердечного ритма и настроения больного. Например, шафран укрепляет сердце и бодрит; миробалан помогает от перебоев сердца и сердечной тоски; мелисса лекарственная бодрит и укрепляет сердце, прекращает перебои (аритмию) и т. д.

Известным лекарственным средством была камфора. Впервые упоминает об употреблении камфоры известный византийский врач Аэций (502–572) из Амиды. Сведения о ней имеются в арабских рукописях VI века, где камфора фигурирует как «дар, приносимый восточным императорам». Авиценна ее относил к «весьма холодным» лекарствам и рекомендовал при «горячих опухолях», «горячих головных болях» и людям с «горячим» темпераментом (Саратиков А.С., 1966).

Рекомендованная Ибн Синой еще десять веков тому назад общая схема лечения кардиологических больных, а также десятки простых и сложных кардиотонических препаратов, указанных гениальным медиком Средневековья, по сей день считаются актуальными не только для кардиологии, но и для других отраслей терапии и медицины в целом.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в Западной Европе в эпоху Возрождения и в XVI–XIX веках

Великий врач, философ, мистик и естествоиспытатель Парацельс (Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541) предложил законченную систему учения о сигнатурах (указании формы растений на их пользу). Он писал: «Свойства и силу растений узнают не по Диоскориду или Мацеру, а по сигнатуре, которой природа отметила каждое растение».

Признаки, по которым можно судить о полезных свойствах лекарственного растения, нельзя выводить только на основе внешней аналогии. «То, что видят глаза в растении, – пишет Гогенгейм, – еще не является лекарством. Глядя на деревья и камни, мы видим лишь их внешнюю оболочку, внутри которой и скрывается лекарство». Тот, кто хочет научиться распознавать функции растений по их внешнему виду, должен стараться увидеть в растении буквы, которые выражают их человеческую сущность.

В частности, для лечения болезней сердца применялись цветки с лепестками в форме сердца – фиалка трехцветная. Чистотел, по Парацельсу, помогает против желтухи потому, что у него желтый сок, а анакардиум (Anacardium orientale) может лечить болезни сердца, так как плоды его имеют форму сердца. Как сердечные средства Парацельс применял и дягиль лекарственный.

Парацельс писал: «Существует общая связь между макрокосмом и микрокосмом, но также существуют взаимные связи и воздействия между отдельными их частями, и каждая часть великого организма действует на соответственную часть малого организма, подобно тому, как различные органы человеческого тела тесно связаны и влияют один на другой, проявляя взаимную симпатию». Сердце, по мнению Парацельса, находится в симпатии с элементами Солнца, мозг – с Луной, желчный пузырь – с Марсом, почки – с Венерой, легкие – с Меркурием, печень – с Юпитером, селезенка – с Сатурном. С Солнцем связаны травы, назначаемые и при сердечных заболеваниях: Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный), Lavandula officinalis (лаванда лекарственная), Salvia officinalis (шалфей аптечный), Satureja officinalis (чабер), Melissa officinalis (мелисса лекарственная) (Корсун Е.В., 2015).

Рядом лекарственных средств мы обязаны традиционной народной медицине, на которой и сейчас еще продолжаем черпать новые сведения. Наперстянка, например, была обнаружена Уизе рингом еще в XVII веке у знахарки, которая лечила отеки сердечного характера набором из 40 трав. Из этих трав после длительной работы Уизерингу удалось выделить наперстянку в качестве действующего начала. Знахарка совершила фармакологический эксперимент на человеке – нашла траву и испытала ее на больном. Это был очень несовершенный эксперимент, потому что 39 трав оказались сопутствующими растениями, но вместе с этим это был полезный эксперимент, так как он дал возможность Уизерингу найти «жемчужное зерно» – дигиталис.

Затем наступил период, когда дары природы стали анализировать, готовое растительное сырье подвергали фармакологическому анализу, стали пытаться выделять действующие начала. В середине XIX века в лекарственных растениях были впервые открыты активные вещества, которые Ю. Либих и Ф. Велер охарактеризовали как гликозиды.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в народной медицине России

Опыт применения растений накапливался веками и привел к созданию народной традиционной медицины. Знания о свойствах лекарственных растений и их применении хранились в народной памяти, забывались, восстанавливались, пополнялись новыми сведениями и передавались из поколения в поколение.

В древнерусских памятниках медицинской письменности можно встретить описание или упоминание о болезнях сердца.

Тахиаритмию описывали как «трясение сердечное», «биение сердечное». Наши предки не знали таких наименований сердечно-сосудистых болезней, как стенокардия, инфаркт миокарда, миокардит, гипертоническая болезнь. Эти названия появились в XX веке. До этого мы встречаем «при тяжести в груди и биениях сердца», «колотье в сердце», «трепетание сердца» и т. п. Болезни сердечно-сосудистой системы в целом наши предки называли «сердечной болезнию» или «немочью сердечной».

Область «серца» народными информаторами конца XIX – начала XX века описывалась как эпигастральная область «под ложечкой» – как область средняя, срединная, посередке. Возможно, это относится и к доступным нам народным (непереводным с польского, немецкого и других языков) травникам. Поэтому цитируемый материал, где упоминается сердце, боль, тяжесть в сердце, может в равной степени относиться к гастритам и дуоденитам. Использование противовоспалительных желудочных растений при «болезнях сердца» мы встречаем нередко. В травнике конца XVIII века, опубликованном в сборнике «Отреченное чтение в Росси XVII–XVIII веков» (2002), в описании травы сомотой читаем, что эта трава «добра в молоке или в уксусе» и «чистит сердце». Все-таки это близко к теме очищения желудка (при переедании, несварении, повышенном слизеобразовании). Там же встречаем: «Есть трава девитисил, у кого сердце болит – корень толчен мелко и смешен с пресным медом подобно мази, и то пристоит, от того кашель уймется» (Отреченное чтение, 2002).

В Ботаническом словаре Анненкова (1878) упоминаются народные названия «сердечная трава» (фиалка собачья, вероника дубравная, белозор болотный, брусника, зимолюбка зонтичная, очанка лекарственная, пустырник сердечный, ирис касатик, ястребиночка зонтиковая, золототысячник, лебеда, купена и др.), «сердешна трава» (чина весенняя), «сердечный корень» (молочай чины, горец живородящий, лапчатка прямостоячая, грушанка круглолистная). Многие из этих трав – действительно укрепляющие сердце, а многие – вяжущие, помогающие при поносах – «слабом желудке».

Русский бытописатель М. Забылин перечисляет среди детских «магических болезней» и «сердцевой родимец»: «Родимцы» назывались по тем частям тела, которые болели у ребенка: родимец «пуповой, сердцевой, внутряной, суставной, жиленой, костяной, ручной, глазной, ревун, говорун» (Забылин М., 1880).

Сибиревед-этнограф и публицист Алексей Макаренко в «Материалах по народной медицине Ужурской волости» (современный Ужурский район Красноярского края) пишет о «кумушке на серце» (изнуряющей «ходячей» болезни, имеющей «личину женщины, сразу бросающейся в глаза плохой одежонкой и старческим безобразием лица»): «Она сказывается в общем недомогании, беспрерывно ежедневном давлении, ощущаемом под ложечкой и едва заметном лихорадочном состоянии. Действие ее скрытое, внутреннее и плохо различимое, но длительное и изнуряющее. При кумушке на сердце лечатся главным образом травами, так дают пить настойки зеленой полыни, трое листки и горькой травы» (Макаренко А., 1898).

Поэтому выделение перспективных сердечных растений и массы трав, упоминаемых в русской народной медицине в контексте лечения «сердца», представляет определенные трудности.

Это касается и исторических описаний болезней выдающихся людей. В частности, известно, что князь Дмитрий Донской скончался в возрасте 39 лет, будучи совершенно здоровым. Накануне смерти, а это был 1389 год, он «разболелся и прискорбен бысть вельми, потом же легчае бысть ему; и паке впаде в большую болезнь и стенание прииде к сердцу его, яко торгати внутренем его, и уже приближися к смерти душа». Возможно, причиной смерти стал инфаркт миокарда, а возможно, и нет.

В 1620 году царь Михаил Федорович учредил специальный Аптекарский приказ, который ведал сбором трав и всем врачебным делом России. В Аптекарский приказ поступали как местные травы, коренья, так и иноземные. В 1638 году возвращавшемуся из Монголии русскому посланнику Старкову в подарок царю Алтын-ханом было послано «китайское зелье» – 4 пуда чая. Чай использовался как лекарство. В одной из древних летописей сообщалось, что «чай усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселяться лености, облегчает и освежает тело и проясняет восприимчивость». Чай сравнительно быстро вошел в обиход знати, а затем и простого люда. Россия стала ввозить огромное количество чая через всю Сибирь караванным путем.

В 1654 году в Москве был произведен первый набор учащихся во вновь созданную медицинскую школу, где готовились русские врачи и аптекари, знавшие лекарственные травы и способы приготовления из них лечебных настоев и водок. По-видимому, один из выпускников такой школы, прикомандированный к якутскому воеводе, служилый человек Семен Епишев, высылая в 1674 году коллекцию трав царю Алексею Михайловичу, в своей челобитной писал: «А около, государь, Якутского (острога) лекарственные травы: бронец черный и красный и воронец, изгоны, излюдены, жабные и разные травы по Лене не близко, и посторонним рекам, на Собачьей, у моря многие; а таких, великий государь, лекарственных трав, которые растут по тем местам Сибири, в твоих государевых русских городах нет».

Вызывают большой интерес страницы истории российских аптекарских огородов. Как отмечет исследователь С.А. Коротков (2019), в 1702 году русский посол в Голландии Андрей Артамонович Матвеев по приказу Петра I пригласил на русскую службу в качестве лейб-медика Николая Ламбертовича Бидлоо. Он стал одним из основателей Московского госпиталя. В 1710 году на территории госпиталя был организован ботанический сад и аптекарский огород, предназначенный для выращивания лекарственных растений. Аптекарский огород «разбит был по горе, начинавшейся отложно подъемом от Яузы на всем том месте, которое теперь занято главным корпусом госпиталя». Повинность по его разведению и поддержанию надлежащего порядка несли крестьяне синодальных вотчин Московской губернии. Указом 1716 года ее заменили денежным налогом по 2 деньги со двора. Их расходовали «на покупку в аптеку госпиталя цветов ландышевых и сераборинового (шиповника), и в огород на саженья дерев и на наем работников и на поставку цветов» (Рихтер В.М., 1820). Помимо заготовки лекарственных растений на базе аптекарского огорода готовили и учеников аптекаря. Учиться было непросто. В 1712 году Н.Л. Бидлоо писал Петру I: «Взял я в разных годах и числах 50 человек до науки хирургической, которых 33 осталось, 6 умерли, 8 сбежали, 2 по указу взяты в школу, 1 за невоздержание отдан в солдаты». Дисциплину «Материя медика» (аптекарскую науку) в школе преподавали аптекари госпиталя Христиан Эйхлер, затем Иван Маак. В аттестате Саввы Кипчакова, который в 1737 году сдавал экзамен для получения аттестата аптекарского ученика, было написано, что он «научен отлично при московском медицинском огороде, а именно умеет гнать воды и олеи, делать экстракты и соли, и соки, полевые травы, которыя официнальные называются, сушить и ощипывать, и малое число по латыне читать и писать, и коликое число рисовать и, следовательно, способен и достоин быть учеником в полевой аптеке» (Чистович Я.Н., 1883).

Крупный знаток русских рукописных лечебников Н.А. Богоявленский, оценивая значение так называемых вертоградов, близких по содержанию к средневековым восточным фармакогнозиям, писал: «Лекарственная флора и „вертоградов“, насчитывающая более тысячи ботанических видов, представляют интерес не только для врачей и фармацевтов, но является драгоценным источником для изучения ботаники, агрономии… особенностей истории культуры Древней Руси».

В уникальном источнике медицинских знаний древности «Книга, глаголемая „Прохладный вертоград“» нередко можно найти сведения, подтверждающие определенную эффективность некоторых лекарственных растений в лечении сердечнососудистых заболеваний: «Василькова трава в воде варена и ту воду даем пити, у кого обморок находит на главу, и от того помогает». Также там говорится: «А у кого сердце бьется и болит, тогда емлем кардамону толченаго мелко един золотник, приемлет с вином или в ухах, якоже восхощет, и то велика есть польза от предреченныя болезни». «Корица сердце укрепляет и обвеселяет и растение доброй крови во удах телесных творит» (Книга, глаголемая…, 1997).

Русским словом «водка» уже в XVI веке стали называть спиртовые вытяжки целительных сборов, а также многие привозные лекарства. Довольно быстро простой народ на Руси признал в водке универсальное медицинское средство – чудодейственный бальзам. Она продавалась в аптеках и отличалась от других медицинских средств непомерно высокой стоимостью, так как еще в первой половине XVII века на Руси в Москве была всего одна аптека, отпускавшая водки исключительно по челобитным. «Вели, государь, – пишет один из просителей, – дать мне для моей головной болезни из своей государственной аптеки водок – свобориновой да финиколевой…»

Среди народа бережно собирались и записывались старинные рецепты снадобий. Вероятно, одно из первых дошедших до нас письменных свидетельств о бытовавших в старину на Руси рецептах производства травяных настоев содержит в себе «Домострой» – знаменитый литературный памятник XVI века.

В «Дословном тексте лечебника, хранящемся в Московской патриаршей библиотеке», впервые опубликованном М.Ю. Лахтиным в 1911 году (переиздан в 2012 году), приводится множество рецептов от болезней сердца.

«1. От сердца указ: возьми зинзивера корень един, да бобков 5 зерн, да перцу с орехову скорлупу, да сименю с ложку, истолк давати питии на тоще сердце.

2. Аще кому сердце болит, варити капусту без соли, да пити по рану на тоще сердце по 7 ден.

3. Аще кому сердце болит или кашель в огни, ягоды винныя варити и воду питина тоще сердце.

4. Аще у кого сердце болит, спусти водку из малые кропивы, дай питии, поможет».

Листья растений, которые помогали «от сердца», нередко имели форму сердца. Вот что пишет В.Б. Колосова (2009) в своей прекрасной монографии «Лексика и символика славянской ботаники»: «Сердечная трава майник двулистный Majanthemum bifolium (L.) Schidt. Получил название по форме листьев: „Его зовут сердечная трава. Он лист как сердечком, он маленький“. На Урале травянистое растение сердечник, сердечная трава с листочками в форме сердца употреблялось как укрепляющее для сердечной мышцы: „У етой сердечной травки листки вытянуты, сбоков округлы, как бы сердечко… От сердца пьют, цветки вкусны, ароматны“; те же свойства приписываются василистнику простому Thalictrum simplex, с листьями схожей формы и местным названием сердцева трава: „У сердцевой травы листки сердечкам“; „Сердцева трава от сердца помогат“».

Приведем еще рецепты при сердечно-сосудистой недостаточности из русских травников.

«В той же немочи сердечной вино, в коем варена трава василькова и потом стой день[1] да ношь и потом процедить и даем пити.

Возьми семя зорино[2] и давай пити в теплом виде, немочь уймет сердечную.

Вино, в коем парена есть рутова трава, аще питии даем с тем вином и та трава всякую немочь сердечную изнутри выведет».

Следовательно, даже такая современная область медицины, как кардиология, пользуется истоками опытов на человеке и только в последующем (иногда много лет спустя) начинает опираться на эксперименты на животных.

Значительный вклад в отечественную фитотерапию внес Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833). А.Т. Болотов принадлежит к числу выдающихся русских ученых-мыслителей, деятелей культуры и науки XVIII–XIX веков. Писатель, ученый, экономист, планировщик городов, ботаник и целитель, врач по призванию, один из основателей агрономии и помологии (науки о сортности яблок) в России, он оставил наследие практически во всех отраслях науки и искусства того времени. В своей усадьбе Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии (ныне Заокский район Тульской области) ученый основал ботанический сад лекарственных растений, насчитывавший около 80 видов, включая как дикорастущие виды растений (буквица, душица), так и культурные пищевые растения (артишок, фенхель и др.). Андрей Тимофеевич усердно пропагандировал заготовки и посадки в усадьбе лекарственных трав. Он писал, в частности, о девясиле, что «для избавления же себя от труда можно чрез посев семян завесть все произрастение на огородах, так оно будет родиться на грядках». Любимой травяной прописью Андрея Тимофеевича был декокт (отвар) от простуды с травой буквицы, ромашки и шалфея, «которого изящность не могу довольно выхвалить и которой один от многих болезней человека предохранить может, и столь полезен, что я советовал бы всякому иметь оной у себя и во всякое время в доме» – так писал об этом сборе Андрей Тимофеевич.

В 1780–1790 годах Андрей Тимофеевич опубликовал в журнале «Экономический магазин» около 500 статей с ботаническим описанием и особенностями медицинского применения многих лекарственных растений средней полосы России в лечении сердечных, легочных, суставных, желудочно-кишечных, гинекологических, кожных и венерических заболеваний. Эти статьи особенно ценны тем, что это первые из дошедших до нас колоссальные по объему (а это несколько томов сведений, опытов, наставлений, записок и советов обо всем, что связано с заботой о здоровье сельского жителя) записки ученого врача-ботаника с достоверными латинскими научными названиями растений, практически не изменившимися до нашего времени, с описанием клинических случаев и собственного опыта применения растений, рецептами приготовления фитопрепаратов, прописями наиболее употребительных сборов. Эти записки охватывают богатый арсенал лекарственных трав и обширный перечень заболеваний, эмпирические данные по народной и научной фитотерапии России и других европейских стран.

К средствам «для укрепления сердца» Болотов относит чабер садовый, листья и корни шалфея лекарственного, шафран, пряность гвоздику, иссоп лекарственный, корицу, свежие листья табака, цветки липы, семена базилика камфорного, принимаемые в вине, траву волчеца кудрявого, цветы желтофиолей, цветки календулы, траву медуницы, траву ясменника душистого, чистотел («отгоняет от сердца все, что ему вредно»), фиалку душистую (настой цветков, сок и сироп).

От «щемления сердца», «колотья в сердце» А.Т. Болотов рекомендовал употреблять хину, траву сивца лугового.

При «биении», «мерцании», «трепетании» сердца А.Т. Болотов рекомендовал:

• овсяный отвар («Славный Ливерена овсяный декокт»);

• шафран;

• побеги бузины черной (бузинные ростки);

• пряность гвоздику;

• траву змееголовника;

• засахаренные цветки лаванды.

Андрей Тимофеевич писал о ландыше: «Вода перегонная хороша для укрепления головы и сердца, равно как от самого паралича, обмороков, сумрака и кружения головы, и падучей болезни, а такое же действие производит и делаемый с сими цветами уксус».

От применения трав в давние времена неразделимы были словесные формулы, заговоры, «слова». «Слова» могли наговариваться на вино, чеснок или уксус, которые затем давались больному: «У кого только лучитца сердечная болезнь, или лихорадка, или иная какая нутреняя болезнь, и она тем людем наговариваючи на вино да на чеснок да на уксус давала, а в приговоре наговаривала: „утиши сам Христос в человеке болезнь сию, да Увар Христос мученик, да Иван Креститель, да Михайла Архангел, да Тихон святый“» (Новомбергский Н., 1906). Молитвенные заговоры создавались по образцу церковных молитв и использовали формулы православного богослужения, имена святых, Иисуса Христа, Богородицы и других христианских персонажей. Например, в «Древнерусском лечебнике» (1977) содержится следующая молитва, «егда кому сердце болит велми горько»: «Боже великий и вышный, еже еси разрешил болезнь сердечную, сии суть были у гроба от века, тако и ныне разреши болезнь сердечную рабу твоему имя рек молитвами святых апостолов твоих, и мученик, и евангелистов, и святителей преподобных, и всех святых твоих и ныне и присно и во веки веков аминь».

Любисток лекарственный. (Примеч. авт.)

Настаивать в течение дня. (Примеч. авт.)

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в научной медицине России XIX века

В 1817 году в Петербурге был издан солидный труд доктора медицины и хирургии И. Кашинского под названием «Русский лечебный травник, содержащий описание отечественных врачебных растений, качествами своими заменяющих иноземные и употребляемых для лечения внутренних и наружных болезней». И. Кашинский приводит рецепты Гиппократа, Диоскорида, Галена, Плиния и многих западноевропейских и русских ученых – Пленка, Бухана, Галлера, Паркинсона, Верльгофа, Куллена, Фуллера, Гмелина, Соболевского и десятков других врачей.

При биении сердца у И. Кашинского упоминаются змееголовник (рецепт Кранца), при водяной болезни – золотарник, варенные с медом ягоды калины, при трясении членов – девясил, зверобой; при меланхолической задумчивости – зверобой, ягоды земляники (рецепт фон Свитена).

Затем пришло время, когда фармакологи и химики подметили определенную связь между структурой вещества и его действием. Стала появляться научная фармакология. Первая в мире экспериментальная лаборатория была создана в Юрьеве на кафедре фармакологии местного университета.

В 80-х годах XIX века в клинике С.П. Боткина было изучено действие препаратов горицвета на человеческий организм. После этих исследований растение стало широко применяться в терапии сердечных заболеваний.

Затем появляются в клинической практике капли Зеленина, которые были предложены В.Ф. Зелениным при ваготонических неврозах. Входящий в них ментол принимается внутрь, а валериана представлена в малых дозах. Белладонна, как предполагал В.Ф. Зеленин, действуя ваголитически, снимает вагусное действие при ваготонических неврозах.

После экспедиции английских исследователей в Африку ученых заинтересовал стрельный яд тропического растения строфанта. Действие ничтожных количеств стрельных ядов из тропического растения было изучено в медико-хирургической академии в Петербурге профессором Е.В. Пеликаном. Результаты исследований установили их благоприятное действие на больное сердце. Через семь лет из строфанта было выделено физиологически активное вещество строфантидин и установлена его гликозидная природа.

Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний в научной медицине России XX века

Наступил период, когда, анализируя действие различных веществ, фармакологи вместе с химиками подметили известную связь между структурой вещества и его действием. Изменение структуры в ряде случаев закономерно изменяет и действие. Значительная часть средств, используемых современной фармакологией, была создана химиками в соответствии с «предвидением» их действия, умением их по химической структуре предполагать определенный вид действия. Большой вклад в развитие отечественной фитохимии внесли такие ученые, как Н.Ф. Комиссаренко, Е.А. Краснов, Г.А. Кузнецова, В.И. Литвиненко, Н.П. Максютина, К.С. Рыбалко и др.

Академиком А.П. Ореховым обнаружено в различных растениях 65 новых алкалоидов. Наша фармацевтическая промышленность дала такие ценные препараты из растительного сырья, как эфедрин, сальсолин, платифиллин, адонизид, «Аллапинин» и др.

И в настоящее время обнаруживаются все новые группы фармакологически активных веществ у давно используемых растений (пектины, лектины, лигнаны, фитоэкдизоны, фитоэстрогены и др.). Разработаны международные требования GMP по выпуску фитопрепаратов.

Выдающийся советский фитофармаколог Н.В. Вершинин уделил много внимания изучению сердечных гликозидов и разработке новых методов фармакологических исследований. Под его руководством Е.М. Думеновой, К.С. Шадурским, А.С. Саратиковым была разносторонне изучена синтетическая камфора, полученная из пихтового масла, в результате чего она заменила импортную японскую камфору, получаемую из листьев камфорного лавра.

В годы Гражданской войны и особенно в период Великой Отечественной войны Н.В. Вершинин вместе с B.В. Ревердатто возглавил большой коллектив ученых Томска и Новосибирска, в результате чего было комплексно изучено и предложено для внедрения в медицинскую практику более 50 видов новых лекарственных растений, и среди них такие важные, как володушка, голубушка (соссюрея иволистная), желтушник, кровохлебка, левзея, панцерия, пижма, пустырник, сенега сибирская (истод), сирения, стеллера, чина луговая, шлемник байкальский и другие.

Фармаколог Николай Васильевич Вершинин (1867–1951) внес большой вклад в развитие отечественной фитотерапии. В 1921 году вышла статья Николая Васильевича «К фармакологии „Digitalis grandiflora“», где он предложил заменить использование западноевропейского растения – наперстянки пурпурной сибирским – наперстянкой крупноцветной. В результате появилась возможность производства сердечных гликозидов из отечественного сырья. С 1934 года Вершинин с учениками занимался изучением сибирской синтетической левовращающей камфоры и организацией ее производства из пихтового масла, а уже через два года Советский Союз перестал зависеть от японского импорта – советский аналептик превосходил аналоги по кардиотоническому действию.

Открытие и изучение противошоковых свойств сибирской камфоры позволили с успехом использовать ее для спасения раненых. Исследования желтушника показали наличие в нем гликозидов, сходных по фармакодинамике и строению с гликозидами африканского растения строфантина. В 1944 году Наркомздрав РСФСР принял постановление о привлечении ученых к решению проблемы гипертонической болезни. Николай Васильевич со свойственной ему самоотдачей принялся за дело. Были исследованы многие сибирские растения на предмет гипотензивного действия. Подобная активность была установлена у пустырника и шлемника байкальского, по успокаивающему действию они превосходят валериану, нормализуют работу сердца и снижают артериальное давление. По итогам работы было опубликовано несколько сборников «Новые лекарственные растения Сибири». За разработку лечебных препаратов из лекарственных растений Сибири и внедрение их в клиническую практику Николай Васильевич Вершинин первым из советских фармакологов вместе с профессором В.В. Ревердатто и терапевтом академиком АМН СССР Д.Д. Яблоковым был удостоен Сталинской премии (Плотников Е.В., 2003).

Жидкий спиртовой экстракт плодов боярышника во время Великой Отечественной войны был введен Е.Ю. Шассом в практику для лечения сердечных заболеваний. Боярышник является ценным лекарством для системы кровообращения и считается одним из лучших кардиотоников. Боярышник обладает способностью расширять периферические и коронарные сосуды, улучшать кровоснабжение и метаболизм миокарда, обеспечивать отрицательный хронотропный и положительный инотропный эффекты.

В результате комплексного химико-фармакологического исследования, проведенного в Томском медицинском институте, Е.М. Думенова, Л.Н. Дьяконова и В.Г. Минаева установили, что желтушник и сирения содержат действующие вещества, сходные по динамике с импортным строфантином. Настойка шлемника байкальского оказалась хорошим лечебным средством при гипертонии.

Большой вклад в разработку и изучение сердечно-сосудистых препаратов внесли и украинские фитофармакологи. В послевоенный период (1944–1957 годы) лаборатории фармакологии Государственного научного центра лекарственных средств (ГНЦЛС) (Украина), руководимые М.А. Ангарской, Е.С. Розовской и П.И. Оницевым, продолжили изучение отечественных препаратов, главным образом сердечно-сосудистых. Были изучены такие сердечные гликозиды, как корельборин, дигитоксин, гомфотин и др., коронарорасширяющие средства – келлин, даукарин, ометин, эринит, гипотензивное средство резерпин.

В 1957 году организована лаборатория общей фармакологии, которую возглавлял с 1957 по 1989 год, в то время к. м. н., а затем д. м. н., профессор Я.И. Хаджай. В этой лаборатории были значительно расширены работы в области сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных средств, изучены сердечные гликозиды – гитоксин, фругозид, бовозид, гипотензивные препараты – «Раунатин», «Пастернин», спазмолитические – «Ависан», «Келливерин», «Келлатрин». Впервые фармакологически изучены природные кумарины, и положено начало их практическому использованию в медицине (фотосенсибилизирующее средство – «Бероксан», «Атамантин» и др.).

Новое направление лаборатории общей фармакологии ГНЦЛС – поиск и изучение антиаритмических средств. Был предложен алкалоид раувольфии аймалин, N-пропил-аймалин бромид, Mg ЭДТА, калия хлорид и др.; исследован и предложен «Аспаркам» для лечения больных инфарктом миокарда, а также капилляроукрепляющий препарат кверцетин. Начаты исследования новой группы фармакологических средств – венотонизирующих препаратов: «Эсфлазида» и др. Были также изучены новые оригинальные противоязвенные препараты – «Ликвиритон», «Флакарбин», «Плантаглюцид».

К фитопрепаратам, разработанным в ГНЦГЛ за последние годы и разрешенным к применению, относятся «Эсгефол» (гель с эсцинатом лизина, гепарином, фосфолипидами и др.); «Тривалумен», капсулы; «Кратал», гранулы; «Кардиофит», фитобальзам; «Валерика», капсулы и др. Нет ни одного подобного российского научного центра, который бы продолжал разработку и внедрение пусть несложных, из доступного сырья, но своих, отечественных, фитопрепаратов в таком объеме после распада СССР.

В 1960–1980 годах из Государственного реестра лекарственных средств были успешно исключены адонизид для инъекций, адонилен, барвинкан, дигицилен, дикумарин, диоспонин, капли ландышево-валериановые с настойкой строфанта, камфорно-эфирно-валериановые, строфанто-валериановые, корельборин, настойка астрагала, василистника вонючего, горицвета, конского каштана, корней диоскореи кавказской, наперстянки, омелы белой, строфанта, сушеницы, омелен и многие другие. Разве это были неэффективные, патогенетически не обоснованные препараты? В последние годы были разработаны единичные лекарственные препараты – «Касмин» (Быков В.А., 1998), «Фито Ново-Сед», «АнгиоНорм» (Колхир В.К., 2003). Тем не менее мы не видим на аптечных полках лекарственные фитопрепараты, разработанные ведущими фармацевтическими институтами – Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, Пятигорским медико-фармацевтическим институтом, многочисленными фармацевтическими факультетами России. Ситуацию уже которое десятилетие спасают не государственные специализированные научные центры, а энтузиасты, осуществляющие разработку, изучение и производство лекарственных фитопрепаратов, БАДов, чайных напитков – это профессор Корсун В.Ф., д. м. н. Лесиовская Е.Е., к. м. н. Коршикова Ю.И., д. м. н. Николаев С.М. (ИОЭБ БНЦ РАН), д. м. н. Колхир В.К. (ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»), Постельников С.А. (ЗАО «ВИФИТЕХ»), к. м. н. Корепанов С.В. (фармацевтический завод «Гален» и медицинский центр «Алфит»), к. б. н. Гордеев М.В. (ООО «Травник Гордеев»), Афанасьев Н.П., Назаревский К.Н. (ООО «Биопрактика») и многие другие.

Обоснование фитотерапии сердечно-сосудистых заболеваний

Одной из актуальных проблем современной медицины является профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые в общей заболеваемости населения занимают одно из первых мест.

В последние годы наблюдается прекращение роста и даже некоторое снижение смертности населения России, однако в целом ее уровень продолжает оставаться одним из самых высоких в Европе и все еще значительно превосходит уровень смертности в России начала 1990-х годов. Особую тревогу вызывает рост преждевременной смертности среди населения трудоспособного возраста. Отмечается существенное увеличение смертности от ССЗ, доля которых в структуре преждевременной смертности увеличилась у мужчин с 53 до 61 %, а у женщин с 61 до 70 %. По оценке специалистов, основной причиной столь значительного роста этих показателей остаются ишемическая болезнь сердца (ИБС) и нарушения мозгового кровообращения (Дмитриев А.Н., 1999).

Структура распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы следующая: ИБС – 51,2 %, гипертоническая болезнь – 15,2 %, сосудистые поражения мозга – 9,6 %, ревматические поражения сердца – 5,6 %, прочие – 18,1 %.

Росту ССЗ, как показывает большое количество наблюдений и специальных исследований (И.Д. Богатырев, В.А. Нестеров, В.К. Овчаров, И.К. Швацабая, Ю.П. Лисицын и др.), способствуют нервные и психоэмоциональные перенапряжения, недостаточная двигательная активность, курение и злоупотребление алкоголем, избыток в рационе питания жиров животного происхождения, холестерина, рафинированных высококалорийных продуктов, которые ведут к нарушению липидного обмена, избыточной массе тела и др.

Достижения современной кардиологии снизили смертность и процент больных, уходящих на инвалидность при ССЗ; позволили увеличить продолжительность жизни больных, уменьшить временную нетрудоспособность.

Важную роль в этом играет патогенетическая комплексная терапия с использованием комбинаций различных синтетических препаратов. Они дают хороший лечебный эффект, но одновременно оказывают побочное действие, особенно при длительном курсовом применении (например, β-адреноблокаторы вызывают бронхоспазм, утомляемость, бессонницу, триглицеридемию, снижают уровень холестерола, ЛПВП, а вазодилататоры – головную боль, тахикардию, отеки, тошноту, рвоту, нарушения функций печени и др.). Для снижения этих влияний рационально вводить фитотерапию, микрофитотерапию.

Кроме того, следует отметить, что успехи классической фармакологии дали новый толчок к развитию фитотерапии, позволили по-новому взглянуть на физиологическое действие лекарственных трав, их взаимодействие с синтетическими препаратами. Это позволило снизить дозировки как лекарственных трав, так и синтетических препаратов, получить при этом лучшие результаты и значительно меньше осложнений и побочных эффектов.

Возрождение интереса к традиционной медицине, охватывающей весь спектр растений, а не только внесенных в реестр, обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, это реальная эффективность и высокая степень безопасности фитотерапии при длительном лечении ССЗ, особенно в детской практике и геронтологии. Предельно низкая токсичность подавляющего большинства лекарственных растений позволяет назначать их длительными курсами (месяцами, годами) в сложных или более простых комбинациях для противорецидивного или реабилитационного лечения. Немногие растения, содержащие сердечные гликозиды и сильнодействующие алкалоиды, в широкой фитотерапевтической практике применяются крайне редко, в ограниченных дозах и под строгим врачебным контролем.

Во-вторых, это характерное для растений богатство химического состава, которое многократно возрастает в фитосборах. Оно определяет поливалентность фармакологических свойств, среди которых у каждого растения доминируют одно-два, формируя его фармакологическое «лицо» и смысл назначения. Остальные свойства чаще стерты, но также не бесполезны. Как правило, в фитотерапевтической практике используются именно сборы, а не отдельные растения, что позволяет достигнуть максимальной выраженности основных лечебных эффектов, дополнив их другими полезными видами активности, то есть мягко и безопасно воздействовать одновременно на многие системы организма, так или иначе задействованные в патологическом процессе.

В отечественной практике в сборы обычно включают от 3–5 до 10–12 растений, редко больше, в традиционной восточной медицине – до 20–30, нередко до 50–70. Именно этим достигается рациональная поливалентность лечебного воздействия и возможность широкой индивидуализации составов сборов при достаточной безопасности терапии (например, комбинация противовоспалительного, противомикробного, желчегонного, иммуномодулирующего, спазмолитического, седативного действий). Достижение подобного сочетания целей с помощью синтетических препаратов либо вовсе нереально, либо сопровождается побочными реакциями и осложнениями, частота и опасность которых возрастают с увеличением количества назначаемых лекарств.

В-третьих, немаловажной особенностью фитотерапии являются доступность и относительная дешевизна лекарственных растений, особенно по сравнению с современными импортными средствами. Действительно, большинство нужных растений может быть заготовлено в районах проживания больных, а немногие отсутствующие могут быть приобретены в виде организованных аптечных заготовок или готовых препаратов (настоек, экстрактов и прочих).

В последние годы различными авторами и издательствами выпущены в свет десятки книг и брошюр, посвященных описанию лекарственных растений. Эти издания очень похожи друг на друга, можно сказать, близнецы по содержанию. Они включают более или менее подробное ботаническое и фармакологическое описание растений, обычно расположенных в алфавитном порядке, способы приготовления из них простых лекарственных форм в домашних условиях и, наконец, перечень заболеваний, при которых каждое из растений применяют в народной медицине. В конце таких книг обычно приводятся несколько десятков сборов для лечения больных с распространенной патологией по принципу: болезнь – несколько стандартных прописей сборов.

Подобные издания, как правило, полезны в качестве пособия для сбора и заготовки лекарственных растений и их использования на бытовом уровне. Однако в них отсутствует главное – суть метода фитотерапии как системы лечения. Последняя подра зумевает знание основных положений теории предмета, осмысленный выбор и комбинирование лекарственных растений в зависимости от патогенеза болезни, индивидуальных особенностей ее проявлений, наличия сопутствующей патологии, стадии и фазы процесса, возраста больных и т. п.

В фитотерапии за редким исключением должны назначаться сборы лекарственных растений, позволяющие индивидуализировать лечение, получить наибольший и по возможности быстрый клинический эффект. Именно эти требования и определяют фитотерапию как систему лечения.

К сожалению, книг, посвященных собственно фитотерапии, а не стереотипному описанию лекарственных растений, очень мало, в том числе и за рубежом. Сейчас, когда фитотерапия получила наконец официальное признание, руководствоваться практическому врачу в этой непростой области фактически нечем. Нет и основы для преподавания предмета врачам и студентам. Между тем включение фитотерапии как самостоятельной дисциплины в программу медицинского образования диктуется жизнью.

Как свидетельствует медицинская статистика, сегодня более 60 % населения на земле зрелого и пожилого возраста имеет то или иное заболевание сердца и сосудов, а нередко и сочетание сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероз различных сосудов организма, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, облитерирующий эндартериит и др.

При лечении сердечно-сосудистых заболеваний возникает необходимость применения нескольких важнейших групп лекарственных средств растительного происхождения.

Кардиотонические растения благотворно влияют на энергетический обмен в миокарде, восстанавливают тонус ослабленной сердечной мышцы, улучшают микроцикруляцию и переносимость гипоксии, усиливают сокращения и расслабление желудочков сердца, замедляют или регулируют частоту сердечных сокращений. Эти растения можно отнести к кардиоцито-протекторам. К ним относятся:

• наперстянка пурпурная, шерстистая и другие виды;

• желтушник серый, раскидистый и левкойный;

• адонис весенний;

• ландыш майский;

• олеандр;

• розмарин;

• базилик;

• боярышник (разные виды);

• пустырник сердечный;

• астрагалы;

• лимонник китайский;

• омела белая;

• сушеница топяная;

• буквица лекарственная.

Гипотензивные (снижающие артериальное давление) растения играют ведущую роль в фитотерапии артериальной гипертензии. Это спазмолитические, мочегонные, усиливающие работу сердца, улучшающие микроцикруляцию, препятствующие тромбообразованию растения, такие как:

• мята перечная;

• донник лекарственный;

• сушеница топяная;

• душица обыкновенная;

• пустырник сердечный;

• мелисса лекарственная;

• кипрей узколистный;

• цветки и плоды боярышника;

• рябина черноплодная;

• синюха голубая;

• горец птичий (спорыш);

• буковица лекарственная;

• хвощ полевой;

• лист березы белой;

• корень одуванчика лекарственного;

• корневища пырея ползучего;

• цветки календулы;

• анис;

• фенхель;

• хмель;

• шлемник байкальский;

• подорожник большой.

Антисклеротическим действием обладают растения, способные снижать уровень холестерина в крови и усиливать выведение с желчью предшественников его синтеза в печени. Важным моментом антисклеротического воздействия является укрепление прочности сосудистой стенки благодаря флавоноидам, витамину Р и токоферолу. Противосклеротическими свойствами обладают:

• чеснок;

• репчатый лук;

• черемша;

• одуванчик, корень и лист;

• лопух (разные виды);

• бессмертник песчаный;

• лист березы белой;

• омела белая;

• софора японская;

• боярышник (разные виды);

• клевер красный;

• душица;

• зверобой продырявленный;

• лист подорожника.

Антиатерогенные свойства растений. Согласно перекисной теории атерогенеза, продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) вызывают дезинтеграцию липопротеидных комплексов, увеличивая их гидрофобность; повреждают эндотелий сосудов, увеличивают проницаемость клеток. Многие вещества растений обладают антиоксидантными, антирадикальными свойствами, снижают интенсивность ПОЛ, являются мембраностабилизаторами. В первую очередь это относится к группам веществ с неспаренной системой электронов – к фенольным соединениям, каротиноидам и витаминам.

Мочегонные средства необходимы при артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и пр. Фитопрепараты уступают синтетическим, но лучше переносятся при длительном приеме, могут сочетаться с ними и позволяют уменьшить их дозировку. Мочегонные лекарственные растения (чаще их используют в составе гипотензивных сборов):

• хвощ полевой;

• листья брусники, толокнянки, черники;

• почечный чай;

• пол-пола;

• трава горца птичьего;

• плоды можжевельника;

• плоды укропа, фенхеля;

• корни одуванчика.

Психоседативное (успокаивающее) и противоаритмическое действие растений необходимо для уменьшения возбудимости, риска гипертонических кризов, возникновения болевых ощущений и сбоев сердечного ритма при кардионеврозе, ослабления спазмирующих нервных влияний при стрессе и нарушения мозгового кровообращения на сосуды, купирования спазма регионарных артерий сердца, мозга, конечностей и нормализации сна. Успокаивающе действуют:

• боярышник (разные виды);

• валериана лекарственная;

• пион уклоняющийся;

• душица лекарственная;

• липа (разные виды);

• донник лекарственный;

• мелисса лекарственная;

• омела белая;

• ромашка лекарственная;

• пустырник сердечный;

• синюха голубая;

• пассифлора.

Для лечения и предупреждения тромбообразования применяются растения, оказывающие влияние на тромбоцитарное звено гемостаза, снижая скорость и степень агрегации тромбоцитов. Нарушение функций тромбоцитов и системы фибринолиза играет существенную роль в патогенезе атеросклероза любой локализации, сопровождающегося гиперкоагуляцией различной степени выраженности. Влияние растений на первичное звено гемостаза связано с содержанием в составе фитосбора кума ринов, а также с прямым уплотняющим действием фенольных соединений растительных компонентов на двухслойную фосфолипидную мембрану тромбоцитов и проявлением дезагрегантного эффекта (Барабой В.А., 1976). Сюда относятся:

• трава донника лекарственного;

• цветки и трава лабазника вязолистного и шестилепестного;

• цветки клевера лугового;

• кора и лист ивы козьей;

• трава ясменника душистого;

• цветки и лист каштана конского.

Гиполипидемические свойства растений обусловлены наличием сапонинов, комплексов фенольных соединений (рутин, катехины), витаминов (токоферол, ретинол, аскорутин), клетчатки, холина и др.

Противозастойные растения – ускоряющие кровоток при ослаблении сердечной деятельности, это растения с кардиотоническими, кроверазжижающими свойствами, а также:

• дягиль лекарственный;

• шалфей лекарственный;

• имбирь;

• цветки каштана конского;

• витаминные растения (плоды шиповника, рябины) и др.

Растения-антигипоксанты – растения, способные с помощью разных механизмов сгладить энергетический дефицит, наступающий в результате кислородной недостаточности, нарушений утилизации кислорода в митохондриях клеток, защитить клетки органов (в том числе клетки сердца) на обратимой стадии их повреждения и активировать восстановление и поддержание энергетического обмена в клетках, их структуру и функции или снизить потребность к кислороде. При стабильной стенокардии применение этих растений улучшает переносимость физических нагрузок, ускоряет наступление ремиссии, снижает риск осложнений фармакотерапии.

Профессорами Пастушенковым и Е.Е. Лесиовской на разных моделях гипоксии было выявлено около 500 растений-антигипоксантов (Лесиовская Е.Е., 2019), в том числе:

• трава донника лекарственного;

• цветки и трава лабазника вязолистного;

• лист березы повислой;

• календула лекарственная;

• мелисса лекарственная;

• синюха голубая;

• рябина обыкновенная;

• липа сердцевидная;

• боярышник кроваво-красный;

• подорожник большой;

• сушеница топяная;

• астрагалы;

• арника горная;

• смородина черная;

• овес посевной.

Следует помнить, однако, что самолечение травами не всегда допустимо. Лучше, если лечащий врач, знакомый с прин ципами фитотерапии, прошедший курс подготовки по клинической фитотерапии и фитофармакологии, имеющий опыт практической работы, подскажет правильный выбор средств и методов их применения. При незнании механизма действия растений возможны отравления, а длительный бесконтрольный прием трав может оказать неблагоприятное воздействие на функцию почек, печени и другие органы и системы человека.

Биологически активные вещества растительного сырья

Терапевтическая эффективность лекарственных препаратов из растений обусловлена наличием в них большого и довольно сложного комплекса биологически активных веществ – химических соединений, которые оказывают на организм человека и животных те или иные воздействия, обеспечивая два процесса – ассимиляцию и диссимиляцию, в основе которых лежит обмен веществ.

Для нормального течения обменных процессов необходимо поддерживать постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды организма. Оно зависит от ряда факторов, среди которых важное место занимают биологически активные вещества, поступающие с пищей (витамины, ферменты, минеральные соли, микроэлементы и др.) и осуществляющие гармоническую взаимосвязь и взаимозависимость всех физиологических и биохимических процессов в организме. Регулируя все жизненные функции, биологически активные вещества оказывают также эффективное лечебное и профилактическое действие.

В лекарственных растениях идентифицированы и исследованы алкалоиды, гликозиды, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты, антибиотики, кумарины, хиноны, флавоноиды, дубильные вещества и др. Химический состав многих растений изучен недостаточно, сведения по их составу постоянно пополняются. Многие лекарственные формы, особенно галеновые препараты, содержат несколько активных веществ одновременно.

Количество биологически активных веществ в растении зависит от его вида, условий произрастания, времени сбора, способа сушки и т. д. При использовании лекарственных растений в лечении ряда заболеваний (нервной системы, пищеварительного тракта и пр.) важно знать растворимость биологически активных веществ в таких растворителях, как холодная и горячая вода, разведенные спирты, которые чаще всего используются для приготовления настоев, отваров, настоек, экстрактов, соков и др. Знание растворимости помогает врачу определить лекарственную форму того или иного растения.

Помимо биологически активных веществ, образующихся в процессе ассимиляции и роста, в растениях всегда содержатся сопутствующие соединения, способные оказывать определенное влияние на проявление главного лечебного эффекта, повышать всасывание, ускорять или сокращать сроки вредного воздействия. В растениях имеются и так называемые балластные вещества: клетчатка, пектины, некоторые слизи, волокна и др.

Приводим основные химические группы БАВ лекарственных растений, имеющие большое значение в фитотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечные гликозиды – вещества, имеющие стероидную структуру. Выделяют карденолиды (усиливают возбудимость миокарда и сократимость, понижают синусовый автоматизм и проводимость) и буфадиенолиды (более активные, но кратковременные по действию).

В природе сердечные гликозиды содержатся в растениях 45 видов, относящихся к различным семействам (лилейные, лютиковые, бобовые, кутровые и др.), а также в кожном яде некоторых жаб, например, жабы-аги Bufo marinus, входящей в десятку самых крупных жаб мира. Хищник, нечаянно съевший эту жабу, обречен на гибель. Местные жители используют яд жабы-аги для приготовления отравы для стрел. Растения, содержащие сердечные гликозиды, использовали в качестве лекарственных средств и ритуальных ядов еще в глубокой древности. Так, лечебные свойства морского лука были известны людям за 1600 лет до н. э. (Дубищев А.В., 2013).

В Западной Европе эпоха научного изучения сердечных гликозидов началась с врача Уизеринга, который из многих растений в сложном рецепте шотландской знахарки, лечившей больных сердечно-сосудистой недо