автордың кітабын онлайн тегін оқу Руны земли

Серийное оформление и оформление обложки Александра Андрейчука

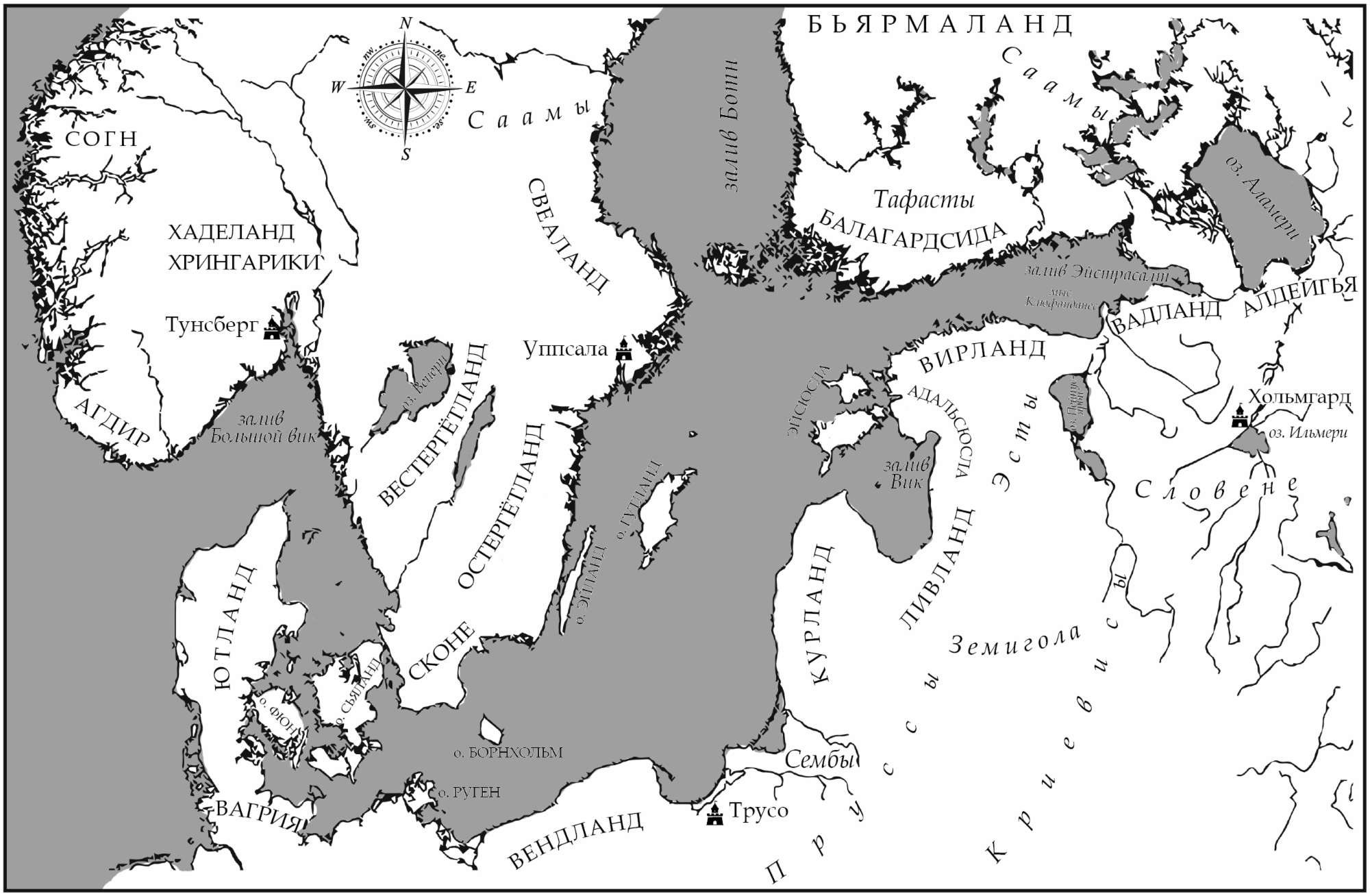

Карты выполнены Татьяной Гамзиной-Бахтий

Киппер Г.

Руны земли : роман / Георг Киппер. — М. : Иностранка, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Сага).

ISBN 978-5-389-30708-7

18+

Приладожье, IX век. По берегам рек, соединяющих Балтийское море с проходами к самой Византии, издавна живут и умирают, воюют и торгуют люди из самых разных племен: скандинавы, балты, финны и славяне. Древние верования, сказания и первобытные обряды создают захватывающую атмосферу, на фоне которой разыгрывается драма Ингигерд, дочери конунга, в одночасье потерявшей все: после захвата викингами торгового города Алдейгьи и убийства отца, девушка, чудом избежавшая плена, горит жаждой мести и ждет момента, чтобы осуществить возмездие. В это же время юный скальд и знаток рун Инги вместе с друзьями отправляется в свой первый морской поход.

Пересекутся ли пути дочери конунга и молодого гребца?

© Георг Киппер, 2025

© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

Издательство Иностранка®

Вместо предисловия

К сожалению, большинство имен людей, которые вам встретятся на этих страницах, вы вряд ли запомните, и с этим придется смириться, как миришься с подобным во время многолюдного застолья. И хотя роман написан для ценителей, знакомых с модной ныне культурой Севера, некоторым все-таки полезно будет обратиться к словарю в конце книги, чтобы уточнить значение северных словечек и происхождение названий тех или иных мест. Древние слова, разъяснение которых можно найти в этом приложении или далее по тексту, выделены курсивом. Также курсивом выделены кеннинги — словосочетания, характерные для скандинавской поэзии. Для удобства читателей имеются сноски с кратким пояснением, чтобы не было необходимости прерывать чтение для обращения к словарю.

Несколько строк о времени действия. Многие до сих пор вспоминают о нем как о золотом веке, хотя это было кровавое и безжалостное время, полное неравенства и лишенное многого из того, что ныне кажется привычным. В IX веке люди даже пространство ощущали не так, как это делаем мы сегодня. Тогда холодный и влажный север был, конечно же, внизу, а теплый и сухой юг наверху. Поэтому, встав на молитву, человек обращался к полуденному солнцу, зная, что сзади, внизу север, а слева — восток, а справа — запад. Кстати, место действия романа — северо-запад современной России. Алдейгья — древнескандинавское название торгового вика [1], превратившегося позднее в крепость Ладога — место притяжения героев повествования.

Одно из главных событий, определяющих время романа, произошло годом ранее описываемого похода — это битва в Хаврсфьорде, где конунг Харальд разбил конунгов Хардаланда и Рогаланда, Агдира и Теламерка. Как сказал скальд, «удирали премудрые, щитами, как черепицей Валхалла, прикрывши спины, на восток пустились домой с Хаврсфьорда — утешиться медом». С тех пор конунг Харальд единовластно правит почти всей страной, что ныне зовется Норвегией. Соседняя Дания в это время поделена между конунгами, Сигфридом и Хальвданом, впрочем, возможно, правителей там еще больше…

За морем, на Британских островах, в Мерсии и Нортумбрии, норманны уже распахивают захваченные земли, не забывая, впрочем, разорять соседние королевства. Купивший перемирие с данами молодой король Уэссекса Альфред еще только учится строить корабли, Великим его назовут много позже.

Южнее, на землях некогда единой империи франков, образовалось пять королевств. Со Средиземного моря их донимают сарацины, с северных морей — викинги. К тому же братья и племянники воюют не только с соседями империи на востоке и западе, но и друг с другом.

В этот год, летом, после очередного перемирия между братьями-королями, во время проведения съезда приближенных Хлодвига Саксонского, маркграф Рорик из рода Скьёльдунгов, известный среди клириков под прозвищем Желчь Христианства, явился в Аахенский дворец, дабы подтвердить свои права на Фризию. После обмена заложниками и подарками его права на эти беспокойные земли были подтверждены.

В Испании, в Кордовском эмирате, древняя вестготская аристократия воюет не только с захватчиками, пришедшими под зеленым знаменем ислама, но и со своими же родственниками, принявшими новую веру. Здесь создаются независимые герцогства, и они собирают под свои знамена недовольных со всех Пиренеев.

Знаменитое собрание ученых в Кордове к этому времени приходит в упадок, но исламский мир раскинулся от Испании до Памира, и даже Сицилия и Южная Италия находятся во власти эмиров, а вокруг Вечного города рыщут разъезды сарацинской конницы. Повсюду на Средиземном море — даже у берегов Венеции — хозяйничают североафриканские пираты.

Церковь еще не разделена, хотя уже пережила несколько лет схизмы, возникшей после смещения законного патриарха Константинополя и назначения на его место некоего Фотия по желанию кесаря. В Риме такое вторжение в церковные дела посчитали незаконным, к тому же между западом и востоком возникли трения из-за крещения болгар франкскими священниками. При этом уже год по решению собора немецких епископов находится в заточении Мефодий, поставленный самим римским папой архиепископом Великой Моравии. Это тот самый просветитель, чей брат Кирилл считается создателем славянской письменности. Похоже, что церковные властители и востока, и запада меньше заботятся о просвещении людей, чем о доходах с опекаемых земель. В описываемое время Фотий смещен с должности патриарха, опять же по желанию кесаря, он в опале, но через год-два его призовут ко двору для обучения детей нового императора, а там и до возвращения в патриархи недолго.

Великое Моравское княжество еще держится в постоянных войнах с восточнофранкским королевством на западе, но лавина кочевников уже готова обрушиться на него с востока. Константинополь не имеет сил помочь, болгары сами не прочь поживиться, франки и их немецкие епископы не признают славянского языка для богослужения и навязывают свою власть — помощи ждать неоткуда, а племена угров-мадьяр уже стоят на пороге.

Севернее Моравии о христианстве знают лишь понаслышке. Многочисленные племена славян враждуют между собой на пространстве от Эльбы до Дона. Еще севернее, от Вислы до Оки, живут балтские племена, которых летописи позднее без различий назовут кривичами. Их дружины, прозванные калбингами [2], соперничают с заморскими гребцами на реках от Восточного моря [3] до Днепра и Волхова.

От Балтийского моря до Урала раскинулся огромный мир финских племен. С юга их теснят балты и славяне, которые, спасаясь от степных кочевников, расселяются на север в поисках пахотной земли; с запада, двигаясь по лесным рекам, этот мир лесных людей открывают для торговли мехом и рабами скандинавские гребцы, которых лесные люди называют руотси. Эти гребцы-руотскарлар [4] осваивают речной путь на восток до Великой реки булгар и хазар, ныне известной как Волга.

Торговые пути, словно кровь в сосудах обмороженного тела, с болью пробуждают связи единого пространства огромной лесной равнины, заселенной и освоенной разноязыкими народами. На этих просторах предстоит родиться великому государству, но в это время великан лишь просыпается от своих первобытных сновидений.

[1] Торговое поселение, изначально без укреплений.

[4] Мужики гребли, ротсмены.

[3] Балтийское море.

[2] Люди меча, воинское сообщество балтских племен.

Каждую осень летят перелетные птицы с темного севера, из далеких краев. Под ними густые леса простираются меж великих озер. Светятся среди лесов реки, несут свои воды к морю, которое издревле ограничивает эту страну на западе.

Бескрайнее озеро заставляет стаю скворцов снизиться в поисках места для отдыха. И прежде, чем желтеющий лес оборвался гладью воды, среди вершин деревьев открылась перед ними ярко-зеленая луговина, а в стороне показались человеческие жилища — несколько бревенчатых домов, рядом с которыми копошились на пашне с десяток гусей и кур.

Скворцы опустились на траву, гуси подняли головы, встретив их стаю гоготаньем, и птицы, мельком взглянув друг на друга, уставились на людей, которые собрались на ближнем пригорке у могучего дерева с раскидистыми ветвями. Люди в светлых одеждах веселы и торжественны. Там проходит большое и важное действо — свадебные клятвы и обряды.

Сошлись по случаю соединения двух родов гости из окружающих селений, из разных колен разросшегося племени. Скоро будут зарезаны с десяток баранов и свиней, да и многие из тех гусей, что пасутся на пашне, скоро окажутся на вертелах. Заранее наварен пенный эль, или, как здесь его называют, олу [5]. Привезено его на свадьбу достаточно, чтобы веселиться и пить несколько дней. Скоро скрепят обрядом перед богами старшие родов свои договоренности об имуществе и наследстве, и возлягут он и она ради продолжения жизни. Славная осенняя пора после сбора урожая.

Ты — мальчишка, и, как все в этом возрасте, ты любишь рассматривать лезвия ножей, мечтаешь о тех краях, куда улетают птичьи стаи, и в твоем взгляде больше наглости, чем смысла. Ты думаешь, что твой отец старый недотепа, а бестолковая мать слишком заботится о твоем здоровье. Тебе хочется проявить себя, тебе кажется, что ты взрослый, хотя толком и не знаешь, что это такое.

За время праздника, после песен и плясок, после шуточных дразнилок и настоящих потасовок, молодежь успевает так передружиться и объединиться, что твой вид и говор уже никого не задевает и тебя принимают таким, какой ты есть. Ты становишься спокойнее и увереннее, научаешься терпеть непохожих и через первую влюбленность всматриваешься в себя, и, если судьбе будет угодно, вы с ней когда-нибудь также окажетесь под тем дубом в окружении родителей и родственников.

Кто первый из парней во время многодневного веселья вздумал пойти на восток, на охоту, в бескрайние леса, в край лесных чудовищ, волосатых йетилайненов [6], уже не припомнить. Но даже жених, тряхнув белокурой головой, заявил, что пойдет со всеми добыть себе славы.

Ты и так ведешь себя вызывающе, а тут предоставляется случай, и ты едва ли не первым поддерживаешь замысел похода, о котором, глядишь, сложат песню или хотя бы будут вспоминать дольше года.

Проходит несколько дней, праздник заканчивается, и вот уже молодежная ватага под предлогом охоты собирается вновь, все посмеиваются над женихом, которого не отпустили старшие, заподозрив неладное, и все помалкивают о настоящей цели охоты.

Дохнул ветер с родного Пейпси-озера [7], и два десятка разновозрастных парней уходит на лодках вверх, против течения лесной реки, на северо-восток, в ту сторону, откуда летят осенней порой перелетные птицы.

Тянули охотники узкие однодеревки на веревках, толкались шестами и гребли веслами, пробираясь по рекам сквозь прозрачные боры и сумрачные ельники, сквозь березовые и ольховые заросли, поднявшиеся на старых пожарищах, через багульники и мхи с чахлыми деревцами, сквозь залитые темно-красной водой осоки. Они крались, принюхивались, высматривали следы, но не зверя пушного или лесных быков искали они, и даже не с йетилайненами хотели помериться силой. Они охотились на людей.

Рабов и рабынь можно принести в жертву подающему и пожирающему Велсу [8], выкупив себе удачу, можно оставить на самых тяжелых работах или посадить за ткацкий станок, а можно ради ценных вещей продать их руотси [9] на большом торге, что проходит весной и осенью на Исо-йоги [10], что впадает в Пейпси-озеро.

Ты впервые в таком походе, и все в тебе бурлит от новизны происходящего и предвкушения богатства. Ты учишься многому и уже представляешь, как будешь вести себя сдержанно и достойно, когда вернешься с добычей.

За озерами, что на волоковом пути, ватага вышла на речушку Сабу, текущую в Лауга-йоги [11]. По ней когда-то хаживал один из них с торговым делом, люди на Лауге жили богато, земля там лучше и скот жирнее. Шепча заговоры, плыли они мимо помостов, устроенных на деревьях. Думали-гадали, кто их сделал, охотники или нойды [12] для своих путешествий в иные миры? Крепкое слово не помешает. Скоро начали попадаться ловушки на зверей и рыб. Затем встретилась подсеченная роща. Кто-то собирался завалить деревья и устроить пожогу следующей весной, распахать новые поля, ленды [13], чтобы взрастить на них хлеб для своих детей.

Наконец, спрятав лодки, на шестой день после выхода из дома, под вечер, старшие расставили молодых по засадам. Охотники, отсыпаясь по очереди, следили за людьми.

На высоком мысу у слияния двух рек стояло несколько изб, заглубленных в землю, крытых тесом и дерном. Лес вокруг был расчищен, мыс отгорожен от полей невысоким валом с изгородью. На берегу Сабы, на подоле, теснились лодочные навесы, бани, столбы с сетями. На мостках женщины чистили рыбу, рядом проказничали дети. Судя по звукам, парни на току обмолачивали зерно, девчонки хлопотали у печей под навесами. Все как обычно вечером в их родных краях, на берегу Пейпси-озера. Даже говор людей казался похожим.

Тянуло запахами знакомой еды: в поселении коптили рыбу, тушили капусту. Резко пахло свиным навозом. В сумерках все жители заползли в свои домишки, и лишь под навесами кухонь у остывающих печей засиделись мальчишки и девчонки. К ночи разошлись и они. Побрехивали собаки, недовольно погогатывали гуси. Ночь дохнула холодом на спины охотников, притаившихся в лесу.

В предутренней мгле, когда женщины закончили доить коров, а пара рыбаков, потягиваясь, направилась по скользкому берегу к реке, через поле со стороны леса двинулись тени, побежали, сверкая оружием, вдоль заборов из жердей, и вот уже перемахнули прямо в огороды. Скользнули другие вдоль воды меж лодочных навесов и бань. Звонко сыграли тетивы и пропели стрелы. Чмокнуло железо в зябкие от утреннего холода тела. Упали рыбаки у лодок. Всхрипнул мальчишка в дверях дома, осел со стрелой в животе на порог. Бросились по домам нападающие. Потемнели от кровавых разводов ножи и секиры. Ахнул вчерашний певец под топором, молча рухнула женщина, сбитая ударом древка тяжелого копья.

Оглушенные криком женщин, метались между домов защитники, посекли их топоры и копья, недолго они отбивались от быстрых ударов железа.

Все закончилось быстро. Все еще кричали женщины, плакали дети, лаяли собаки и горланили гуси, а мужчины были перебиты, лишь подрагивали их руки и уходила их кровь в землю.

Победители выволокли захваченных людей на огород перед селением. Покалеченных, но еще живых дорезали. Обшарили избы и зажгли их от дверей, заперев в них оставшихся в живых старух, так как побоялись их колдовства. Колдовство, может быть, и не сработало, но поджог оказался ошибкой, хотя кто мог это предвидеть.

Возбужденные первой удачей, они в жару от горящих хижин подначивали друг друга к насилию над женщинами, пытались напиться, благо нашли олу и брагу в клетях, но вели себя как пьяные и без этого, неловко ловили гусей, не спасших свое селение, и сожрали все, что смогли найти в домах, так как со времени свадьбы не ели досыта.

Удача была на их стороне — они взяли добычу! Будут теперь достойные жертвы богам, будет с чем появиться на осеннем торге в городке на Исо-йоги, будет достойная мена, будет достойная жизнь! Будущее определилось, жизнь удалась!

Но кто же знал, что ниже по течению этой невеликой реки по имени Саба, у ее впадения в Лаугу-реку, окажутся на стоянке люди, вооруженные лучше них и имеющие опыт войны куда больше, чем у парней с Пейпси-озера. Кто знал, что эти воины-гребцы, проклятые руотси, заметив знакомый дым пожара, вместо того чтобы хорониться в стороне, как обычные жители лесов, кинутся вверх по реке, дабы проверить, кто это взял добычу на земле, где привыкли кормиться оружием только они.

Если тебе семнадцать лет и ты дочь убитого конунга, мир не кажется тебе таким уж простым. До четырнадцати лет ты во всем пытаешься не отставать от мальчишек, проводишь время в играх, которые выстраивают тело будущего воина. Ты, как все они, играешь в большой и малый мяч, учишься делать подсечки и опрокидывать противника, вместе со всеми прыгаешь в круге на одной ноге, норовя сбить соперников, стоя на бревнах, бьешься мешками. Под руководством опытных наставников ты скачешь на коне по лугам и оврагам, метаешь копья и стреляешь из лука, упражняешься, наконец, в обращении с мечом, щитом и секирой. Ведь твой отец хотел бы иметь наследника, вот ты и пытаешься стать лучше, чем твои не выжившие братья.

В четырнадцатое лето к твоему дому приходят вооруженные люди, сообщают, что отца твоего они убили, мать у них в плену, а тебе остается только принять предложение о мире, что означает замужество с одним из их предводителей.

Она жила тогда у своего воспитателя Скули, ярла [14] Алаборга, что на восток от Алдейгьи. К этому времени она была искусна во всем, в чем надлежит преуспевать благородному юноше, но, глядя на пришельцев в кольчугах и блестящих шлемах, с тяжелыми мечами валландской [15] работы, поняла, что не в силах прямо сейчас выйти на верную смерть. Ее друзья по играм ушли с оружием в руках на поле боя, а она осталась среди ожидающих своей участи женщин.

Выстроились для боя воины. Пришельцы еще раз предложили мир. Лето было на подъеме, трава мягка, зелень рощ еще не потускнела. Широкая река несла свои воды так мягко, и в тишине щука играла в прибрежных омутах так громко, что воины отвлекались на ее плеск. В высоком небе только что заливался жаворонок, а теперь между двух рядов щитов метались и кричали оберегающие свои гнезда чибисы.

Эту тишину перед боем она так и схоронила в своем сердце, даже когда ту разорвал крик сотен людей и грохот сшибки, когда застучали по щитам боевые топоры и копья. Бой был шумным, но коротким.

Служанки потащили ее внутрь усадьбы, но она успела увидеть, что строй ее друзей по играм оказался смят. Она судорожно переоделась в простое платье. Служанки захлебывались от плача, а она молча повела больного ярла Скули за ворота, перекинув его руку через плечо. Только повернувшись на окрик викинга, она вдруг зарыдала и затараторила на лесном языке, что они здесь ни при чем, что они с отцом из леса, были в гостях, а отец, как всегда, напился так, что лыка не вяжет, и до битвы пришлых людей моря им дела нет!

Она сохраняла внутреннюю тишину и позже, когда они пробирались на малом ушкуе [16] через шхеры [17] в Восточное море. И потом, когда искали в Гётланде ее дядю, брата матери, и когда нашли его в Норвегии, в войске Харальда Косматого, она помнила эту тишину после песни жаворонка перед шумом схватки.

И даже теперь, три лета спустя, она удерживала эту тишину в своей памяти, когда на быстрых снеккьях [18] они шли мимо островов Эйсюслы [19] и побережья Хлюнскогар [20] сюда, в Вадланд [21], на Лаугу-реку. Для этой тишины не было ничего лучше, чем игра в тавлеи [22].

Поставь игральные кости на доску с цветными полями — и вот маленький мир, полный грозных предчувствий, застыл в ожидании первого шага. В кулак зажимаешь шесть граней — бросок, и звезды дают возможности хода. Ас Тюр, покровитель людей благородных, верных данному слову, отдал свою руку в залог, когда асы пытались усмирить Пожирателя Солнца, обман, совершенный другими, лишил его длани, но той, что осталась, он дарует удачу.

В тишине и случайностях игры ты заново выстраиваешь себя. Ведь мир твой тогда рухнул. Не дочерью конунга, а бестолковой девчонкой, сменив богатое платье и измазав лицо, пожираемая ужасом, тащила ты своего воспитателя, изнемогая под тяжестью его тела и собственного унижения. Страх битвы гнал тебя прочь от друзей, память той предательской тишины теперь принуждает тебя рассчитывать свои действия.

Играя в тавлеи, ты двигаешься долгой и холодной дорогой мести не только за потерю отца, но и за тот свой страх. Тюр-ас был верен своему слову и потому лишился руки. Если у отца нет сыновей, которые могли бы за него отомстить, дочь пройдет этот путь до конца. Она поклялась Тюром.

Ее звали Ингигерд, она была дочерью Хергейра, конунга Алдейгьи, страны на Восточном пути. Ее отца убили викинги, когда ей было четырнадцать лет. Теперь ей семнадцать, и благодаря ей корабли ее дяди Сигмунда, сына конунга Западного Гётланда и брата ее матери, пересекли море и вошли в Лаугу-реку, медленно текущую среди лесов, простирающихся между трех озер — Ильмери [23], Аламери [24] и Пейпси.

Во время стоянки у порогов, в месте впадения небольшой лесной речки, и заметили ее воины черный столб дыма, уходящий в светлое осеннее небо.

Реки и озера, волоки и укрепленные гарды [25] Озерного края — отныне такое же поле игры, в которой будет участвовать много людей, но мало кто из них сумеет сделать свои собственные ходы…

Охотники за людьми не успели далеко отогнать тех коров, что не зарубили в захваченной деревне, и связанных за шеи пленниц, когда рядом раздался боевой клич и все услышали знакомую до мурашек речь людей моря.

Застигнутый врасплох отряд попытался сопротивляться. Противников было не больше, но они были искуснее. Сталь сверкала, сверкали зубы и белки глаз. И яркая кровь уходила во мглу земли под высокими молчаливыми соснами, устремленными в небо. Сильные люди, крепкие руки, хрупкая жизнь. Такая хрупкая жизнь.

Его щит разлетелся на куски. Следующий удар должен был извергнуть из его тела жизнь, но человек с холодными глазами ударил его сбоку по голове клинком меча, который развернул в последнее мгновение плашмя. В глазах потемнело, а руотси выдернул топор из его рук и свалил ногой на землю.

Вместе с коровами и женщинами оставшихся в живых парней с Пейпси-ярви погнали вниз по Сабе-реке.

Гребцы перебрасывались шутками на морском языке и над чем-то смеялись. У высокого мыса, где еще дымилось сожженное поселение, женщины подняли истошный вой. Здесь на пристанях, где еще висели сети убитых рыбаков, часть подростков и женщин погрузили в лодки руотси. Какая-то любопытная выдра с печальными глазами долго плыла вдоль берега за ними. Дети, глядя на нее, заголосили, женщины закрыли лица. Гребцы хмурились, но никто не попытался пустить в нее стрелу или бросить камень. Что-то во взгляде этого зверя было не так.

Недавних победителей вместе со скотом перевели по броду на другой берег и погнали вниз, к слиянию Сабы-реки и Лауги. Здесь на мысу расположилась огромная по местным меркам дружина — больше двухсот человек, сошедших с нескольких кораблей. Руотси разделили богатую добычу: скот, женщин, подростков. Воины развлекались с новыми рабынями. Люди с Сабы и с Пейпси-озера, еще утром свободные, теперь сидели, привязанные к бревнам у отдельного костра, но и им тоже перепало немного браги.

Он, кто первым вызвался идти в поход от берегов Пейпси-ярви на восток, теперь волком смотрел на заморских гостей. Он также мог бы хвастаться своими подвигами среди таких же парней, но ему не хватило удачи, умения или еще чего. Он стал рабом, существом без судьбы, и теперь либо его убьют на могиле при похоронах какого-нибудь вождя, либо он много лет проведет на самых грязных и тяжелых работах. А могут продать иудеям, про которых известно, что они поставляют в южные страны молодых скопцов. Только бы не к ним. Но ведь так хочется жить. Еще утром чувствовал себя почти Калевипоегом [26], а теперь он всего лишь добыча, вещь.

Ему повезло. У слияния разлившихся от осенних дождей рек повесили не его. На дубе принесли в жертву богам, проткнув копьями, трех других парней с Пейпси-озера. Повисли там заводилы, подбившие всех идти в этот злосчастный поход. Тут же зарезали корову из захваченного стада. Кровь отдали богам. Мясо разделали для пира.

Следующим утром, стряхнув ночной хмель, злые, с опухшими лицами, гребцы в спешке загнали рабов на малые морские снеккьи и ливские ушкуи. Выкрикнули слова молитв, подняли оружие к небу и двинулись против течения Лауга-йоги. На восток. Далеко позади за кормой осталось Восточное море, лежащее теперь от них на западе.

Поднимались весла, серебряные струи скатывались в темную воду, гребок за гребком шли руотскарлар на кораблях против течения Лауги-реки, благо она была медленная, и ее название на местном языке ровно это и означало — Медленная, спокойная река, удобная для подъема против течения.

Люди моря, гребцы, издавна называли всех жителей леса финнами. Со временем земледельцев и рыбаков восточного побережья стали звать эстами, восточными, хотя сами они различали в себе несколько племен. А для кочевых охотников гребцы стали использовать имя лаппар [27], хотя и у них было много племен с разными самоназваниями.

Те же эсты своих соплеменников, переселившихся за Лаугу-реку на восток, стали звать вадья [28], вадьялайсед, как когда-то они звали местных лесных охотников, а уже для охотников стали использовать заморское имя лаппи, лаппалайсед. Понятно, что земли от устья Лауги до устья Новой реки стали гребцами называться Вадланд, хотя кое-кто мог слышать в названии этой земли древнее имя аса Одина [29], которое гёты и гуты произносили как Воден.

Ничейные земли, особенно пограничные леса, назывались здесь «Эремаа», Пустая земля; понятно, что гребцы переделывали названия таких мест в Эрмаланд, а уж отсюда недалеко и до более понятного для них имени Ормаланд, что на северном языке значит «Земля Зме́я».

Пришлых с юга словен и криевисов [30] гребцы звали вендами, так как людей с похожим языком они встречали на южном берегу Восточного моря, который с давних времен звался Вендским, торговым берегом. Когда-то с того берега начинались торговые пути на юг, в сторону самых богатых стран, но теперь за богатством надо было идти на восток.

Здесь, у края Восточного моря, на берегах Эйстрасалт [31], Наивосточной Соли, начинался великий путь от северных морей до Багдада и еще дальше, до Серкаланда, Страны шелка и красиво вышитых одежд.

Восток потреблял огромное количество меха и рабов — это были главные товары, за которые покупатели платили серебром и чья стоимость возрастала в разы по мере приближения к рынкам сбыта. На восток вело множество путей — сначала по северному или по южному берегу Восточного моря, а затем вверх по разным рекам до волоков, а после них уж вниз по течению других рек. Эти пути требовали обеспечения и безопасности, поэтому люди с Гутланда и Свеаланда, с Гётланда и из Фризии давно селились здесь в надежде на хорошо оплачиваемую работу и выгодную торговлю. Они ставили свои гарды, поселения, вводили вокруг них свои законы и укрепляли свой порядок дружбой, а если надо — мечом. Так как все они были пришельцами и не могли называться единым именем по своей прародине, они прозвались гребцами, ведь все они пришли из-за моря. Конунги этого края стали называться конунгами гребцов, а вся страна от Дуны-реки, впадающей в Восточное море напротив Эйсюслы, до Наровы и Лауги и далее до низовий Олхавы [32], где раскинулась самостоятельная область Алдейгья, прозвалась страной гардов — Гардар.

Тридцать четыре года назад Хакон, конунг руотсов, отправил посольство на юг для разведки и установления связей с богатой державой ромеев, которая также требовала рабов и меха, а сама могла предложить шелк, дорогую одежду, вино и пряности. Посольство было радушно встречено в Миклагарде [33] и даже переправлено к франкам, чтобы оно могло вернуться кружным путем в обход опасных степных мест. Франки выяснили, что эти руотсы на самом деле свеи, и задержали их как пособников норманнов. То, что эти люди хоть и говорили на одном со свеями языке, осознавали себя иным народом, для франков было непонятно. Люди из того посольства смогли вырваться из плена лишь с началом большой смуты в тех краях.

Тринадцать лет назад люди этой земли вместе с воинами из-за моря совершили великий поход во славу Севера и оказались у стен Миклагарда не с мирным посольством. Великий город ромеев они не взяли, так как было у них мало опыта для штурма таких крепостей и возглавляло их много хёвдингов [34], которые спорили между собой. Ромеи удивлялись тогда, как же можно воевать без монарха или кага́а, а северяне смеялись в ответ и говорили, что все они как конунги, имеют право голоса и все решают сообща. Конечно, взять город со рвами и тремя рядами защитных стен было невозможно, но северяне совершили попытку, о которой можно будет рассказывать детям, к тому же пригородные дворцы и усадьбы были так богаты, что они взяли обильную добычу.

Многие завязали дружбу во время того похода, поэтому на обратном пути ватаги руотси сели по рекам и волокам всего огромного пути возвращения на Север. Но мирное время не так объединяет, как война, — многочисленные пути Остервега [35], волоки и гостевые дома, требовали ухода, своевременных платежей и постоянного обустройства, а не простого грабежа купцов. Торговля стала хиреть, стража вновь разделилась по происхождению и начала грызню между собой. В конце концов руотси и старейшины разных племен, от эстов до вепсов и мери, решили призвать судью, способного разрешать споры и наводить порядок.

При равной доблести перевешивают кровь и поколения предков. Через пять лет после похода северян на Миклагард Рорик из рода Скьёльдунгов принял присягу глав родов и дружин, укрепил Алдейгью, построив крепость Алдейгьюборг, защищающую торговый вик, а в верховьях Олхавы-реки срубил крепость на острове Хольмгард [36].

Казалось, наступили мир и процветание, но уже через два года избранный конунг был изгнан решениями местных тингов [37], так как оказался с детства крещенным в веру Распятого бога. То, что было неважно на войне, оказалось трудностью для мира. Людей, которые вместе совершали жертвоприношения, называли кипятящими товарищами, или кокингами. Кокинги и изгнали Рорика.

Ведь при совершении жертвоприношений люди должны совместно съесть сваренную древним способом конину, когда мясо варится в кожаных котлах с помощью раскаленных камней. Рорик, воспитанный при дворе франкских правителей, отказался есть дикое варево. Отказ от совместного поедания конины не сулил удачи ни земле, ни ополчению. Рорика, как говорится, посадили на сани, пришлось ему плыть в свою беспокойную Фризию, в торговый город Дорестад. Старые боги восторжествовали.

С тех пор конунг Хергейр стал править в Алдейгье и подвластных ей землях. Отсюда шли пути на север, в Бьярмаланд, на восток к хазарам, и отсюда же шли пути на юг, к волокам на реку Данп [38] и далее в Миклагард, Великий город ромеев. И самое главное — Алдейгья связывала бескрайний мир рек, лесов и чудны́х народов с западными морями и странами: Свеаландом, Данеландом, Саксаландом, Фрисландом, Валландом и Энгландом. Так Алдейгья стала воротами на лесной восток для одних и на морской запад для других.

Именно туда, в Алдейгью, направлялись корабли гребцов, шедших этой осенью по Лауге-реке. На одном из них над игральной доской склонила голову девушка в мужской одежде. Ее темные волосы упали на плечи, темные глаза смотрели внутрь себя, в руке граненая кость. В сердце — тишина. Дочь Хергейра вернулась в свою страну. Большая игра продолжается.

Видимо, из-за появления на Лауге-реке дочери конунга этой ночью не спалось Гордой Илме. Предчувствия наполняли ее сердце, она вышла на двор, сырой туман покрывал поля вокруг, лишь верхушки черного леса темнели над ним.

Гордая Илма стояла под глухой мглой предутреннего неба, и холодная морось сыпалась на ее сильное лицо. Сердце томилось у Гордой Илмы, и мысли блуждали далеко и неясно. Там за лесами, за озерами, злопастна и когтиста, мягка и стремительна, кралась к ее дому беда.

Все меняется. Здесь, на север от Лауга-йоги, на восток от Восточного моря, посреди глухих лесов, где болота смотрят в небо тишиной своих равнин, было пока спокойно. Несчастья далеких соседей казались выдуманной бедой, которую не все были готовы простить беженцам. Поэтому косо смотрели соседи на то, что Гордая Илма дала зимовку в их землях безвестному охотнику Хуурту с одного из верхних притоков Исо-реки. Но Гордая Илма считала, что ее род, как и все вадья, в долгу перед лаппи-народом, поэтому пусть живет семья беженцев рядом с ними, все они здесь теперь вадья, на каком бы языке ни говорили их прадеды.

Внутренним взором видела она, как темное покрывало войны, словно осенняя непогода, шаг за шагом подкрадывается к ее родным лесам. Все эти далекие народы, рассказы о которых своего соседа Хельги, сына переселенца из-за моря, с таким любопытством слушала она когда-то, превращаются ныне в осязаемых чудовищ, подползающих сторуко и стозевно к ее дому. Жалея беженцев, она жалела собственных детей, которым, верно, тоже придется бежать от надвигающейся с юга напасти на север, вслед за лесными лопарями.

Илма вышла подставить ночному туману лицо. Скоро рассвет. Она заметила, как стороной обошли ее мальчишки, отправившиеся собирать стада телок, пасущихся с быками до самой осени почти на вольном выпасе. Лишний раз да в темноте под сырым небом лучше не встречаться с этой хмурой женщиной. Кто знает, почему она стоит перед своим домом в такое время и чем она занята. От ее слова и взгляда сила таинственно меняет ход, события теряют связь. Мальчишки на всякий случай обошли ее стороной. Юные воины, надежда лесов, боялись эту тридцатичетырехлетнюю женщину, почти старуху, повидавшую, конечно, жизнь, но всего лишь женщину. Они прятались от нее, но она, подняв руки, благословила их.

— Не уставай благословлять детей, пока жива, Илма, — услышала она рядом голос, от которого вздрогнула.

В десяти шагах от нее, с другой стороны изгороди, почти сливаясь с сумерками, стояла женщина в синей шерстяной накидке на плечах, заколотой под шеей красивой заколкой; серебряные подвески спускались вдоль ее строгих щек от узорчатого серебряного венца, схватывающего седые волосы.

— Здравствуй, Саукко…

— Здравствуй, соперница…

Глаза гостьи полыхнули желтым огнем, лицо на мгновение исказила боль. Темная рука легла на рукоять ножа в красивых ножнах, закрепленного на богатом поясе.

— На какую такую свадьбу ты так принарядилась, Дочь Выдры?

— На север ухожу я, и больно мне говорить и горестно, что погибли деточки Матушки Выдры, и не увидеть мне их свадьбы, и просить я вынуждена тебя, Гордую.

— Говори; если окажется по силам, выполню последнюю волю давней соперницы.

— Торма [39], люди с озера, разорили дом наш, люди моря отбили у них добычу… Дочь моя младшая у них… Ей передала я и руку свою, и глаза свои, и слова… Вырастет она тебе славной соперницей — выкупи ее, или Хельги твой пусть это сделает…

Лицо Саукко вновь исказила боль, и вся она сдвинулась в сторону севера, словно влекомая неощутимым ветром. Ее богатая одежда подрагивала и мерцала. Гордая Илма молчала, сцепив зубы.

Женщина в синей накидке отплыла еще дальше на север, одежда ее, бусы, и гривны, и бляшки на поясе дрожали, невыносимо звуча, неслышимым стоном. Гордая Илма не хотела ничего обещать, но не сдержалась:

— Я сделаю это, Аити Саукко, Матушка Выдра не оставит этих лесов.

Глаза женщины вспыхнули желтым светом так, что подвески сверкнули в ответ. Она улыбнулась. Туман засветился вокруг.

— Придут люди, будут звать твоего Хельги в поход — не отпускай, коли хочешь сохранить свой род. Прощай, Илма! Север ждет меня.

Женщина стала распадаться на мелкие сверкающие лепестки, и теперь только желтый комочек света, словно подгоняемый ветром, потек через поле, через темные кусты у реки к краю леса в сторону севера.

Не было у них никогда дружбы, но слово, данное уходящей, не воротишь. Вздохнула тяжело Гордая Илма и почуяла, что боль отпустила — верно, вовремя она вышла под это ночное небо, под холодную морось. Верно, об этом просила ее земля, хватая за сердце.

Мужчина ради дружбы может сделать многое. Не то что пройти несколько рестов [40], но идти не один день по лесам и горам, плыть не один месяц по морям и рекам. Ради дружбы легко пожертвовать выгодой, временем и даже расположением сильных мира сего. Но ради своего влечения к девушке парень может сделать еще больше.

Этим утром Инги, сын Хельги, вышел из дома вместе с мальчишками, пошедшими возвращать стадо с летнего выпаса, но отправился к своему приятелю Эйнару. Инги исполнилось семнадцать лет, дед его был одним из первых гётов, поселившихся в этих лесах, а отец славился как кузнец и годи [41] аса Тора. Сам Инги пока мало что собой представлял, хотя был статен, доброжелателен с людьми, хорошо стрелял из лука и для своего возраста неплохо понимал лес и охоту. В остальном он был обычным парнем, у которого только стали пробиваться усики над верхней губой, разве что родители невест примечали его как сына богатого по здешним меркам бонда [42] и хвалили его за то, что не уклоняется от помощи отцу по хозяйству. Впрочем, девушки и сами засматривались на него, вернее, заслушивались, так как Инги умел складно вести рассказы, а еще умел ярко одеться и лихо сплясать на вечеринке — что еще надо для успеха в семнадцать лет? И его любила лучшая девчонка округи — Маленькая Илма, дочь Гордой Илмы, принадлежавшей по местным меркам к знатному и древнему роду народа вадья.

Все хорошо было у них с Илмой, но так случилось, что в последние месяцы Инги очень хотел повидаться с другой девушкой, с сестрицей своего друга Эйнара. Поэтому Инги направлялся в сторону гарда Торда не только ради того, чтобы поторопить Эйнара в сборах для окончания давно начатой затеи.

Дело в том, что они вдвоем все лето сооружали на реке каменную запруду для ловли лосося. Конечно, только тогда, когда выпадало свободное время, которого у сыновей бондов было совсем немного, — возня в воде не слишком серьезное занятие для них, но они были еще подростками. Ведь и Эйнару было семнадцать лет.

Силы прибавлялись каждый день, хотелось свершений. По реке весной и осенью поднималось столько рыбы, что можно всей семьей не только поесть сразу после улова, но и заготовить на будущее. Еще не умея создавать многое, как их отцы, мальчишки надеялись принести домой такую добычу, которая сравняет их со старшими. Поэтому много дней они ворочали деревянными дрынами камни и с берега, и в русле реки, выстраивали в линию, громоздили друг на друга так, чтобы по высокой воде не исчезло препятствие для могучих и стремительных лососей, когда соберутся они идти вверх по реке. Теперь осенняя вода наполняет реку, вот-вот начнется осенний ход, а у мальчишек еще не все готово. Поэтому Инги спешил к приятельскому дому, но на самом деле Эйнар пришел бы на берег реки и сам, как договаривались, а Инги сделал большой крюк для того, чтобы увидеть Салми, его младшую сестру.

Белокурый и темноглазый Эйнар, певец и скальд, совсем не походил на других братьев, сыновей Торда. Он был зачат еще до свадьбы от проезжего руотси, весельчака и балагура, имя которого знала только мать Эйнара. Торд, изгнанник из Гётланда, взял ее беременной, так как у него не было здесь родни, а первая жена умерла, оставив ему только девочек. С новой местной женой он получал не только хорошие земли в приданое, но и обширную родню в придачу. Дочери от первой жены стали желанными невестами. Новая родня гордилась, что породнилась с руотси, хотя Торд не был по-настоящему гребцом, так как никогда не ходил в походы, но он был обычным трудолюбивым бондом и довольно быстро поставил свое хозяйство на ноги. Он был соседом Хельги, но, чтобы пройти к его двору, Инги пришлось прошагать почти рест, так как дома здесь ставили далеко друг от друга.

Младшая сестра Эйнара, белокурая Салми, прошлой осенью бегала за Инги все праздники, но Инги лишь подсмеивался над ее неловкостью и нескладностью, хотя в конце концов и воспользовался ее влюбленностью. Он бы и забыл Салми совсем, но этой весной увидел ее мельком, на блинах в доме Торда. Братья Эйнара прятали Салми от Инги и даже не пустили прислуживать за столом, сказав, что она больна, но тут Инги вышел во двор и увидел ее. Она тоже его заметила, посмотрела ему в глаза, но тут же отвернулась и убежала к себе наверх, под крышу женского дома. В отличие от других детей, она стала настоящей красавицей. Инги окатило желание. Весь вечер он удивлялся произошедшим переменам — она стала выше, женственнее, а в ее походке и движениях появилось нечто, не дававшее Инги ее забыть.

С тех пор Инги приходилось проявлять воистину охотничьи навыки, чтобы увидеть ее снова. Поговорить им так и не удалось. Лишь несколько раз на соседских сходках они дольше обычного смотрели друг на друга среди толпы людей. Братья Салми умело не позволяли им оказаться рядом.

Отец Салми, Торд, добывал совместно с Хельги, отцом Инги, болотную руду. Множество людей племени вадья работало на них и занималось выработкой древесного угля для переплавки руды. Семью Торда поселил здесь еще дед Хельги Ивар, первый гёт, занявший земли в этой округе. У Торда от второй жены родилось много сыновей. Теперь у его семьи было крепкое хозяйство, в котором трудилось множество работников. Правда, Торд не вызывал у соседей такого уважения, как Хельги, которого почитали не только как искусного кузнеца, но и как человека знания, умеющего потратить время и силы на вещи, которые другие считают необязательными.

Хельги перестроил святилище, созданное еще его отцом вокруг одинокого дуба на краю поля. Обновил плахи забора вокруг священного двора, выкрасил охрой с железистым порошком столбы входных ворот. Расширил каменные круги у корней дерева, чтобы священная кровь не проливалась на землю. Выложил каменные кострища для трех костров. Внутри двора возвел вейхус — дом-святилище с острой крышей на стенах из вертикально вкопанных бревен. Внутри вейхуса Хельги поставил почетную скамью с резными столбами, а перед ней каменный стол, на котором оставил серебряную гривну, за которую брался человек, пожелавший высказать слова надежды или благодарности богам.

Потраченные время и силы добавили ему уважения со стороны лесных вадья, и много гостей приезжали на его праздники, тем более что с древних времен знали вадья бога-защитника по имени Тоору. На таких сходах старейшины передавали дары для херсира [43] через годи Хельги. Невысокий, но довольно широкий могильный холм над прахом его отца Ивара скоро превратился в место суда и приема даров во время совместных тингов или суймов, как их называли вадья и лопари. Тем более что поле граничило с усадьбой Гордой Илмы, чьи предки издавна устраивали такие соседские сходки.

Хельги почитал не только богов людей моря. Он с уважением относился к старым местным праздникам вадья и лоппи-охотников, знал их обряды и часто бывал в совместных путешествиях к духам леса, воды и земли. Он был уважителен и с лесными нойдами-колдунами, и с велсовыми людьми [44] соседних вендов. Поэтому в округе Хельги считали и настоящим нойдой, и велсовым человеком, и Торд порицал отца Инги за это. Ведь истинный гёт должен совершать возлияния добрым элем и кровью на священные камни, уметь приносить жертвы асам дня и ночи, но не участвовать в камланиях и жертвоприношениях вместе с нойдами дикарей.

Несмотря на недовольство Торда, Эйнар и Инги легко подружились и оказались настоящими заводилами на молодежных вечеринках. Мало кто мог сравниться с Эйнаром в песнях, мало кто мог переговорить или перетанцевать Инги. Так что их совместная рыбная запруда — лишь малая часть того, что их связывало.

Наконец лес расступился, и тропа вышла на дорогу, огибающую поля Торда, по которой обычно свозили к усадьбе сено, снопы, репу, дрова и прочее. Инги уже подходил к ограде вокруг усадьбы Торда, когда из стоящей в стороне риги к нему вышли два брата Эйнара. У них были тусклые серые глаза, светлые стриженные под горшок волосы и круглые лица — они больше походили на лесных людей, чем на руотси, каким, без сомнения, был высокий и быстрый Эйнар.

— Чего ты повадился к нам? — довольно громко начал один из них, поигрывая цепом для обмолота зерна.

— Думаешь, мы ничего не видим, думаешь, не знаем, чего ты здесь ищешь? Насолить сестре и нам хочешь! — продолжил другой брат, весь в серой пыли. Братья Эйнара были правы, они знали, ради кого Инги тут появился.

Овцы, пасущиеся вокруг риги, перестали жевать и подняли головы, глядя на столпившихся мальчишек. Инги непроизвольно положил руку на рукоять ножа, но ведь если нож вынешь, значит, железо должно напиться крови. Инги с усилием разжал пальцы, понадеялся отговориться. Из риги вышли еще парни — работники и трэлли [45] Торда.

Старших здесь нет, Инги пришел один, разнять некому, но уступать сероголовым он не собирался. Понимая, что выйти непобитым из этого дела не удастся, он чувствовал, как кровь вскипает в нем, заставляя его броситься вперед, не думая о последствиях. Инги продолжал говорить спокойно, хотя голос его слегка дрожал, но не от страха, а от напряжения сдержанности. Он не ссылался ни на отца, ни на количество людей у него, не угрожал, а просто рассказывал, как возятся они на реке с Эйнаром, докладывая последние валуны. Все это по пояс в теперь уже ледяной воде, и вот только отогреешься у костра, и опять в воду. Работа почти закончена, и если Эйнар не пойдет с ним, то в одиночку он не успеет до хода лосося, а его ожидается столько, что и в их доме будет добрый запас соленой рыбы на всю зиму. Он говорил и говорил — братья Эйнара медлили. Они были ниже его ростом, но их было много. Они обступали его все тесней, а он выбирал, кого свалит первым, когда вдруг раздался возглас со стороны дома:

— Хей, Инги!

Красавчик Эйнар шел легкой походкой от дома. В руке копье, поверх кюртиля [46] из крашеной шерсти надета войлочная безрукавка со стоячим воротником, на шее яркий платок. На поясе висел кошель, большой нож и топорик в чехле. Ниже колен обмотки стянуты синей тесьмой, кожаная обувь с острыми носками блестела от воска. Эйнар подошел, растолкал братьев и работников, хлопнул друга по плечу.

— Хей! Я уже собран, — Эйнар показал поворотом спины заплечный мешок, украшенный вышивкой. — Пошли сразу на реку в дом не зову, а то отец опять ворчит, что я не тем занят, ну его… Два дня ничего не решат, а вода уже поднимается. Похоже, ты не все прихватил с собой: ни топора, ни копья. Ну, хоть лук взял! А вы чего насупленные такие?

Эйнар с улыбкой обвел взглядом младших братьев, и два приятеля ушли: белоголовый Эйнар и темно-русый Инги. Оба высокие, оба длинноволосые, как принято у свободных людей, оба с заплечными мешками, и всегда одетые так, словно собрались не в лес, а на молодежную посиделку с плясками и песнями. Настоящие руотси, хозяева путей и удачи. Братья Эйнара, круглоголовые, с короткими шеями, серые от пыли, сплюнули им вслед и погнали малолетних рабенков в ригу на обмолот зерна. Ничего, в другой раз они Инги ребра пересчитают!

Но и сегодня Инги с Эйнаром не удалось закончить свою запруду. Кончалось пастушеское время, начиналось время чужих, как говорили люди племени вадья. В эти дни пастух передает стадо хозяевам, получает осеннюю плату и в завершение летнего договора подносит в жертву Хозяину Леса свой рожок, пояс и кое-какие дары. Мальчишками они не один раз пытались выследить, как это происходит, но пастух всегда ускользал от них. Возможно, Хозяин Леса ему помогал, возможно, им самим не очень-то хотелось соприкоснуться с этим таинственным делом.

На этот раз младшие мальчишки помогали пастуху собирать стада на зимний постой, но так получилось, что к месту, где Инги с Эйнаром строили свою запруду, вдруг сбежало одно из стад коров. Перепуганные молодые коровки, бывшие еще телками в начале лета, а теперь стельные, то и дело выскакивали к их костру, который парни развели у своего навеса, чтобы можно было сушиться после работы в воде. Инги и Эйнар то просто покрикивали на них, то, отвлекаясь от своих камней, вылезали из воды и махали руками, отгоняя в сторону дома. Только тогда, когда казалось, что загонщики уже собрали стадо и их крики начали удаляться в сторону дома, Инги с Эйнаром решили поставить перемет в ближайшем омуте. Прежде чем продолжать свою возню в реке, Инги поднялся к костру погреться, накинул плащ и присел на бревно у костра.

Тишина длилась недолго — он услышал, что сквозь лес к нему кто-то приближается. Шаги были тяжелыми, и Инги только начал привставать, как на поляну к их костру вышел могучий бык, вяло пожевывая, остановился, разглядывая голого человека, с плеч которого соскользнул плащ. Бык — гора мышц, в полтора раза больше самой крупной коровы — стоял, помахивая хвостом, и не собирался скромно отправляться в зимний загон. Он пережил уже не одну зиму, так что игра по укрощению летней вольности была ему знакома.

— Хейлс, Горм, — поздоровался Инги почему-то на языке эрилов [47] с быком Гордой Илмы.

И на этот раз Эйнар оказался рядом весьма вовремя. Хлопнув резко в ладоши, он отвлек быка на себя; Горм задумался, на кого бросаться, и Инги успел схватить палку, а Эйнар — свое копье. Они хотели отогнать быка в сторону от воды, чтобы он не ушел за реку, но тот сам пуганул их так, что Инги скатился с берега. Внизу, у самой реки, обнаружилась мирно притаившаяся коровка, с невинным видом жующая прибрежную травку. Откуда бык узнал о ней, одному Велсу известно…

Инги, обругав корову, забежал со стороны воды и заорал на нее так, что та с испугу попыталась развернуться прямо на месте, всеми четырьмя ногами одновременно, запуталась в конечностях, поскользнулась и шлепнулась на бок, судорожно елозя ногами по воздуху. Наконец поймала копытами землю и, неуклюже вскочив, чуть ли не на коленях начала карабкаться на высокий берег.

Цепляясь за траву и ветки, давясь от смеха, Инги выбрался на верхнюю кромку берега. Здесь он нос к носу столкнулся с бегущим от быка Эйнаром. Инги, гаркнув, бросился навстречу быку и в сторону. Бык мотнул рогами вслед за ним, земля полетела из-под тяжелых копыт. Инги бежал быстро, но рогатый догонял. Дыхание быка уже обжигало пятки, но вдруг зверь метнулся в сторону. Инги через плечо увидел, что Эйнар, ударив быка древком копья, опять отвлек его на себя. Сердце колотилось, ноги дрожали от возбуждения, и хотелось передохнуть, но тут из кустов высыпали еще несколько коров, за ними другие. Тут же из леса послышался чуть не плачущий от досады голос младшего брата Илмы. Этот белобрысый недотепа по имени Вилька думал, что собрал с мальчишками все стадо, но забыл самую мелочь — быка!

— Я думал, мы отгоним их в сторону, а он сам за ними придет, — оправдывался Вилька.

Инги похлопал его по плечу, успокаивая.

— Стадо ходит за быком, а не он за стадом. Бык пришел за отставшей коровой, и все его стадо перестало подчиняться вам.

Инги расставил мальчишек и начал собирать перепуганных коров, прислушиваясь, куда делись Эйнар с Гормом. Наконец выше по течению, в стороне дома, послышались решительные крики подошедшего на помощь мальчишкам пастуха. Вот и Эйнар уже перекликается с ним, коровы замычали и, слыша знакомый голос пастуха, успокоились. Наконец воссоединение стада произошло. Выйдя на край высокого берега, Инги остановился, провожая взглядом удаляющихся коров.

— Отгонишь на священное поле — возвращайся к нам, там без тебя справятся, а у нас будет полно рыбы! — крикнул он Вильке.

Тот махнул рукой, то ли соглашаясь, то ли отказываясь. Инги развернулся и, не дожидаясь Эйнара, направился к стоянке, собираясь наконец натянуть штаны, хотя от беготни он уже согрелся. Подходя к навесу, Инги краем глаза заметил, как в кустах на том берегу что-то шевельнулось. Еле заметно, но не так, как ветки под ветерком. С тревогой он сообразил, что уже давно они здесь шумят и галдят, не замечая, что делается вокруг.

Инги шел, мягко ступая по траве, сдвигаясь в сторону от перегиба коренного берега, так чтобы его не было видно снизу, от реки. На той стороне кто-то был или ему показалось? В этих местах никого, кроме соседей, не должно было быть! Но соседи не таятся. Разве что торговцы могли идти на осенний суйм, но они всегда приходят открыто и обычно путешествуют по реке на лодках.

Это жителям пустынь или городов лес враждебен. Для Инги лес был родным домом, и в этом доме обнаружился еле заметный, но непорядок. Как зверь на лесной тропе настораживается при виде надломленной ветки, так и взгляд Инги споткнулся обо что-то, что пока не мог разглядеть.

Яблоки. Светлые яблоки одно к одному, все разные, c округлыми тенями от малого, дрожащего в темноте светильничка. Темные, шершавые руки женщин, выныривающие из темноты, и нежная прозрачно-зеленая кожица яблок. Гордая Илма, вдыхая чудный запах, смотрела, как перекладывают на зиму поздние яблоки. Затем отправилась в просторную ригу, приспособленную под варню, присела там, наблюдая, как на ручной мельнице дробят солод, затирают в горячей воде сусло. Таинственное превращение проросшего ячменного зерна в пьянящий напиток. Когда-то она очень любила следить за этим действом, теперь глаз замечал другое. Нужна новая дробилка, как и жернова, редкий товар в этих глухих местах. Воевода Гутхорм обещал привезти при осеннем обходе хорошие камни на жернова, от купцов из земли саксов, из-за моря. Посмотрим.

У варщиков верховодила ее пятнадцатилетняя дочь Илма. У нее чуть ли не с детства получался и яблочный бьёр [48], и ячменный олу. Конечно, Гордая Илма передала ей все свои навыки, но для одной советы матери как костыль хромому, а другой словно и говорить не надо, лишь напомнить, как знакомый напев песни. Конечно, никто не доверит девчонке начало, так как без заклинаний Гордой Илмы пенный напиток не получится, в это верили все, но то, что дочь не портила напитки, это уже было много.

Раскрасневшаяся Илма, поправляя локтем выбившиеся из-под повязки русые волосы, жаловалась подошедшей матери:

— Дрожжи в этом году не те, и в закваску я сыплю больше, а вчера, по-моему, пожалела, попробуй, аити…

— Как всегда, хорошо, — сказала, пригубив с ложки, Гордая Илма, улыбнулась, глядя на серьезную молодую хозяйку. — Пробовала я готовый бьёр. Хорошо получился, ведунья моя!

Мать слегка обняла дочь.

— Боюсь, не маловато ли будет…

— Да у меня двести мер готово, куда больше, яблок на зиму не осталось! — всплеснула Илма руками. — Или гостей новых ждешь, ма? Поэтому и не спала?

— Может быть, и поэтому… Надо отнести в святилище Тоору праздничного олу. Новое уже вряд ли к сроку вызреет, потому поставь простой браги побольше…

— Так сколько ставить?

— Посчитай — на всех наших, на соседей из Лисьего рода, на соседей с Родниковой реки, и на кемцев, и на людей с верховьев Орьяд-йоги [49], и на людей дома Хельги, и на соседа его Торда с сыновьями, всего человек сто будет. Ну и на людей Гутхорма, обычно у него здесь человек двадцать, не более. Жду его со дня на день…

— Что, пришли гонцы его?

Мать пожала плечами.

— Месяц уже торопит… Жертвоприношение скоро. Ладно, ладно, справишься, не делай большие глаза… Ты же знаешь, сколько соседи своего питья принесут!

Гордая Илма погладила дочь по спине.

— Сегодня, как и вчера, будут приходить из леса люди с припасами, так что принимай, не оставляй без внимания. Тебе потом и без меня их принимать… Те, кто сейчас на руках матерей, моими гостями уже не будут, тебе о них придется заботиться, когда меня не станет… Не морщись… Смерть всегда рядом. Вчера видела я Саукко-Выдру, да, да, она уходила на север, передала свою последнюю просьбу — оттого и мысли в голову лезут грустные… Да ты и сама что-то невеселая, дочка?

— Три ночи прошло, а я вся извелась… Просто смешно. Знаю, сегодня Инги с Эйнаром ночевать у своей запруды будут. Думала вечером к парням сбегать, а здесь столько работы. Опять не успею, хотела снести им свежего олу.

— В юности грустишь из-за трех дней разлуки, а в старости из-за потраченной жизни. Вот выдам тебя замуж, намилуетесь тогда со своим Инги.

Илма, фыркнув, отвернулась, а мать, посмеиваясь, вышла из варни и, дав указания младшим, отправилась по тропе к кузнецу Хельги. После встречи с Саукко дожидаться, пока отец Инги сам решится с ней поговорить, времени не было.

Она пошла среди расчищенных еще стариком Иваром, отцом Хельги, полей. Сколько людей загубил безжалостный старик тогда, лучше и не вспоминать. С утра до вечера, по уши в грязи работали Ивар с сыновьями и трэллями-рабами. И нельзя было отличить свободного от раба. Только работали свободные дольше, вставали раньше и не скулили от боли в суставах. Ночью все вповалку валились на настилы в тесном доме. А утром все начиналось сначала. Многие не выжили. Но сыновья Ивара выжили, повзрослели и разбрелись по свету. Здесь остался только один.

Красивы и печальны осенние поля, особенно когда через них идет человек. Гордая Илма смотрела вдаль и одновременно видела себя со стороны. Она шла среди скошенных лугов, на которых ярко зеленела трава, овцы поднимали головы, провожая своими грустными глазами человека. Илма шла, прислушиваясь и присматриваясь, как на охоте, но не зверя или птицу выслеживала она, а знак. Поэтому видела себя словно со стороны — одинокую женщину, давно потерявшую мужа, с юности влюбленную в соседского парня, за сына которого теперь собиралась сватать свою дочь.

Небо просветлело, и, хотя солнце еще не появилось из серой пелены, день был почти ясным. Трава на лугу зелена, опушки леса уже перезолотились, листва молчалива, обречена. Высоко в небе птицы который день тянулись на юг.

На полпути, когда вдалеке показался дым над кузней Хельги, Гордая Илма присела отдохнуть на скамью, сделанную Инги. Конечно, здесь они и встречаются, ее Илма и Инги. Его отец не поставил такой скамьи для нее. Что ж, все хвалили парня за то, что здесь, на изгибе тропы, поставил он эту скамью для отдыха, как бы для всех. Она окинула взглядом далекий могильный холм на краю зеленого луга и поздоровалась с соперницей, ставшей когда-то женой ее любимого.

— Привет тебе, Гудрун! Надеюсь, дочь моя станет женой твоего Инги. Привет и тебе, Ивар! Помоги сыну своему принять решение!

Гордая Илма проследила за полетом сороки и почти не обратила внимания на слабый треск за спиной. Но когда шум повторился, она обернулась и вздрогнула: в нескольких шагах от нее стоял огромный рогатый лось и разглядывал ее надменными глазами. Тело ее не успело испугаться, и только та сердцевина, к которой обращалась она в своих поисках ответов, непоколебимая и спокойная, вдруг захватила все ее внимание.

— Здравствуй, Сохатый!

Инги подошел к навесу у костра, натянул штаны и рубаху, подпоясался, взял свой лук, перекинул ремень тула со стрелами через плечо и отошел в тень деревьев. Прислушался. Скользнул глазами по теням, под желтые и зеленые листья, просматривая противоположный склон вдоль берега. Ни движения, ни странностей. Инги рассредоточил зрение, как учил его отец на охоте, вбирая глазами лишь тени. Он стал нем и неподвижен, как камень. Слева, со стороны звуков уходящего стада, топал и трещал ветками возвращающийся к нему Эйнар.

Инги продолжал неподвижно смотреть сквозь листву на противоположный берег. Эйнар был уже близко, и люди, спрятавшиеся на том берегу, заметили парня. Точно. Вот дернулся край ствола дерева, и за ним черточка за черточкой вырисовались части человека, которого, не шевельнись он из-за приближения Эйнара, было бы не отличить от дерева.

Эйнар остановился слева от Инги, не понимая, с чего это приятель вдруг окаменел. Инги продолжал смотреть на тот берег. Есть! Еще один. Чуть дальше от берега — человек с луком в руках сделал тихое движение, держа стрелу наготове.

— Встань за куст. — Собственный шепот показался Инги криком. — Пень с ушами… Встань за куст!

Эйнар направился прямо к Инги.

— Ты чего?

— Хочешь получить стрелу? Проходи мимо. Там, на том берегу, чужие…

— Бежим к дому быстрее! — оглянулся Эйнар и начал одеваться. Инги продолжал следить за людьми на том берегу, не понимая, что делать. Тут он услышал песенку, с которой через лес возвращался к их стоянке Вилька.

— Слушай, Эйнар, на том берегу какие-то люди, возможно странствующие торговцы, на лоппи не похожи, но вроде и не венды, я их окликну, а ты затаись и слушай… По берегу сюда идет Вилька, скажи ему, чтобы, как выяснится, кто там, бежал обратно и предупредил Хельги, — проговорил Инги.

Лицо Эйнара стало собранным, он, сжимая древко копья в руке, отошел в мелкий ельник. Инги прикрыл глаза и увидел перед собой руну защиты. Неплохой знак, решил он и неожиданно для себя шагнул вперед по склону берега.

По осенней траве меж редких деревьев Инги спускался к черной реке. Нестерпимо громко трещали под ним веточки, шуршала трава и билось собственное сердце. Посередине запруды, которую они соорудили с Эйнаром, весело журчал поток воды. Осталось только установить сюда плетеную котиску [50], чтобы запруда заработала, но сейчас надо было заставить себя говорить.

— Эй, кто бы ты ни был, покажись! — попытался крикнуть Инги, голос его был неуверенным, и слова лесного языка прозвучали неловко, так что он тут же более твердо повторил оклик на северном языке.

Затаившийся человек с луком сидел со вжатой в плечи головой и полагал, что его не видят, но тут на противоположный берег вдруг вышел человек, которого Инги не заметил, — крепко встал, поднял правую руку и на чистом морском крикнул:

— Мы гестиры [51] Гутхорма-херсира [52], идем от Лауги-реки, от дома Торлейва-Ванхуса. Оба они шлют привет Хельги-годи и дому его, и жене его Руне, и сыну Инги, и Гордой Илме, и людям леса…

— Привет людям Гутхорма-херсира… Сколько вас?

— Нас двое, Ульв и я, Альвстейн… Я был у Хельги два года назад, и еще с нами прусс [53], который держит путь к Ивару-кузнецу!

К Альвстейну вышли еще двое с коробами за плечами, с копьями в руках. Один с луком, судя по наряду и росту, Ульв, а тот, которого Инги заметил первым, оказался пруссом. Инги уцепился за него глазами — вислые усы, не слишком большой рост, неширокий, крепкий, темноглазый, коротко стриженный, как все жители южного берега Восточного моря. За плечом рукоять меча.

— Мой дед умер лет десять назад!

— Так это ты, Инги! Хей! Как ты вырос — не узнать! Говорят, ты стал настоящим эрилом, знатоком рун?

— Ну, до эрила еще далеко, но руны для поминального столба составить смогу! — Инги, переполненный радостью, что все обошлось, улыбался до ушей.

— Я знаю, что твой дед умер, — крикнул Альвстейн. — Но этот прусс идет от самого Себорга, с земли куршей, и говорит, что у него к нему важное дело.

— Ладно, пусть идет к отцу, сам расскажет, — Инги подошел к прибрежной линии высокой травы. — Можете прямо по нашим камням, а можете выше, там камней нет — мы все сгребли, вон, от того камня в траве, если по дуге ко мне, то воды чуть выше колена будет…

— Камни скользкие, лучше штаны снять, чем промокнуть! — крикнул Ульв, раздеваясь. Все пришельцы скинули обувь и штаны.

Первым вошел в воду прусс. Уверенность светилась во всех его движениях. Пока шел через реку, смотрел он больше на Инги, торопился, словно хотел быстрее рассмотреть его поближе. На пруссе была льняная рубаха с небольшой вышивкой на плечах и локтях, подпоясанная широким воинским поясом, на поясе большой нож в куршских ножнах, фляга, кошель, за плечами лыковый короб, меч, замотанный тряпицей, копьем он опирался о дно, в другой руке нес штаны, обмотки и обувь.

— Хей, — улыбнулся прусс, бросил обувь на траву. — Меня зовут Альгис, я иду от Себорга, из земли куршей.

Говорил он с вендским произношением и непроизвольно морщил лоб, подбирая слова.

— Долгий путь! — Инги присел на корточки. — Мое имя ты слышал, Инги… но Ивар, дед мой, умер давно.

— Да, ваш херсир сказал мне, но решения таких людей, как мой дед Витовт, имеют силу совершаться, даже если он сам уже не способен сдвинуться с места! — Альгис натянул штаны, затянул тесемки, одернул рубаху и, сев на землю, обмотал ноги, надел добротно сделанную обувь.

— Хей, Ульв! — Инги поднял руку.

— Хей! Как отец? Все хорошо? Как домашние, скот? Не женили тебя еще? Ты все растешь, скоро, гляди, и меня догонишь… Смотри, лесные девки мелкие, скоро до пояса тебе не достанут, а ты все тянешься, хотя есть свои удобства, — Ульв, выйдя из воды, сделал неприличные движения и заржал. Инги усмехнулся и повернулся к Альгису:

— Так ты шел морем?

— Сначала на кнорре [54] с купцами до Эйсюслы, там до Вируланда [55] с гётами на снеккье.

— Дней двадцать в пути, да?

— Ну, и я так думал, пятнадцать — двадцать, но викинги напали на купцов, с которыми плыл я… около островов Эйсюслы, — Альгис встал и слегка размял ноги. — Порядок!

— Расскажи, расскажи о своих злоключениях, прусс. Да, уж тебе досталось… Хей, Инги! Как отец, как домашние, хватает ли эля в доме? — Альвстейн выбрался на берег, отряхивая ноги. — Слышь, Инги, а где твои люди? Еще один точно был, и мне кажется, со стороны леса кто-то шумел. Так?

— Эй, Эйнар, выходи!

По склону уже спускался Эйнар с копьем в руках.

— Так это ты был, сын Торда, привет! Нас ты знаешь, а это Альгис-прусс, крепкий боец, так что полегче с ним, задира. — Альвстейн шутил, конечно: тощий Эйнар вряд ли мог быть соперником опытному воину, но ему было приятно. — Все? Пошли теперь? Скоро будем у Хельги в бане париться! — Альвстейн довольно улыбнулся.

— У нас здесь стояночка, а вы голодные, давайте посидим — рыбки поедим! Альгис расскажет о своих похождениях. А чего вы пошли так скрытно? — затараторил Инги, пытаясь задержать гестиров.

— Южнее Лауги по лесам эсты из племени торма шастают, так что мы решили подойти к вам втихую, а тут слышим такой шум, коровы мычат, люди орут, может быть, напал кто-то и скот угоняет? Мы затаились, но ты молодец, углядел нас. Показывай стоянку, перекусить никто из гестиров никогда не откажется.

Парни вытянули перемет с бьющейся рыбой и все вместе пошли вверх по склону.

Раз сын Хельги хочет потянуть время, Альвстейн решил подыграть ему. Пусть Хельги-годи предупредят об их появлении. Ведь Хельги и херсир были дружны с давних пор, когда они вместе ходили в походы и Гутхорм был простым бондом.

Рорик, когда был избран конунгом Алдейгьи, поставил Гутхорма, владевшего усадьбой на полуострове Клюфанданес [56], херсиром, воеводой округи. Херсир держал входы с моря в две реки, идущие в глубь этой земли от Клюфанданеса, Лаугу-реку и Нарову-реку, по которой купцы поднимались до Пейпси-ярви.

Гутхорм остался херсиром и после изгнания Рорика. Он был в хороших отношениях и с убитым три года назад Хергейром, ладил и с ярлами, сидящими на Пейпси-ярви. Поэтому и норвежец Эйстейн, сменивший Хергейра в Алдейгьюборге, не стал менять херсира, лишь принял от него клятвы верности.

Восточное море за мысом Клюфанданес, что разделял устья Лауги и Наровы, сужалось, превращаясь в залив Эйстрасалт. Большая часть речных путей на Восток начиналась именно здесь. Место проходное и опасное. Посадишь нового человека — дров наломает, купцов распугает, а Гутхорм умел ладить с окружающим миром. При этом он был ровесником и другом Хельги, поэтому и воины херсира старались ладить с его сыном.

Усадьба Хельги стояла над высоким южным склоном коренного берега у слияния притока Лауги Лемо-йоги [57] с небольшой речкой, которую давно уже именовали Гусиной, так как еще Ивар, его отец, устроив изгороди по берегу и в воде, выпускал в нее своих домашних гусей. Береговой склон круто уходил от дома вниз и превращался в заливной луг, ограниченный двумя сливающимися реками. На этом лугу и паслась вся мелкая домашняя живность — гуси, куры, овцы и козы.

Большой дом Хельги, эльдхус [58], вытянутый с запада на восток вдоль Гусиной реки, был рассчитан на пару десятков воинов. Так когда-то задумал еще отец, но у Хельги не было такого количества слуг и тем более воинов. Вместо них дом заполняли многочисленные ткацкие станки, где женщины из овечьей шерсти и льна творили разнообразные ткани. Столбы крыльца большого дома были украшены такой искусной резьбой, что лесные люди приводили своих дальних родственников посмотреть на них. Короткой восточной стороной дом примыкал к просторному хлеву, за которым был огород. Здесь же, со стороны поля, двор замыкали меховой и зерновой склады на толстых столбах, рядом стоял высокий женский дом — сруб на высоченном подклете, под широкими свесами крыши которого был устроен круговой помост на косых подпорах. В жаркие летние ночи женщины укладывались спать прямо на нем.

К северу от эльдхуса стояла длинная рига, где обрабатывали и хранили лен и шерсть, и все, что необходимо для работ, лова и поездок. На высоком берегу Лемо-йоги, ограничивая двор с запада, выстроились кухонные навесы и холодные клети для запасов. От них шла деревянная лестница к воде, где располагались лодочные навесы и две бани. Чуть выше по течению реки у воды бугрилась крытая дерном кузница с дымоходом, прокопанным в высоком берегу, на выходе которого была построена еще и небольшая коптильня.

Все крыши были покрыты досками внахлест, словно борта кораблей, а там, где надо сохранять тепло, помимо бересты и глины, еще и дерном, так что весной крыши зеленели, как кочки на болоте.

На огороде, обнесенном изгородью из косых жердей, тянулись ровные ряды кочнов капусты. Гордая Илма в очередной раз подивилась тому, как же все хорошо растет у ее соседа, что бы он ни посадил. Кажется, воткни здесь в землю палку — и та начнет приносить плоды. Так повелось еще с первой жены Хельги, Гудрун, умершей пять лет назад. Но и теперешняя его жена Руна умела вести хозяйство. Травка и живность любили ее, а Велс не забирал больше положенного. Илма, пройдя вдоль изгороди, спустилась по пологой тропинке к реке, вдоль которой можно было пройти к кузнице.

У столбов навеса уже стоял Хельги в простой холщовой рубахе и, улыбаясь, стягивал рабочие рукавицы. Верно, глазастые мальчишки предупредили его, и он вышел из кузницы прямо в рабочем переднике. Волна тепла пробежала между ними, и неожиданно для себя Гордая Илма, ускорив шаги, оказалась в его объятиях и захотела остаться в них подольше.

Счастливо улыбаясь, Илма прошла под навес, в тепло большой жаровни. Они обменивались обычными вопросами-ответами о здоровье, детях, хозяйстве, о второй жене Хельги, Гюде, дочери Торлейва, живущей ниже по реке, и ее детях, а Илма с любовью оглядывала с детства знакомые стены, увешанные орудиями для кузнечного дела. У наковальни звонко трудились, посматривая в сторону хозяина, молодые трэлли-работники, один за другим падали в кучу наконечники стрел. Когда-то она, дочь лесов и болот, с ужасом вступала сюда, в дом огня, к кузнецу Ивару, огромному темноволосому чужаку с холодными голубыми глазами. Теперь, спустя годы, эти стены были родными.

Хельги не вышел в отца, не был он ни крупным, ни зычным и не в походах собирал богатство, но упорным и спокойным трудом. Внимательные глаза его с улыбкой следили за Илмой.

— Художеств не делал новых? — спросила она.

— Да какой там! С утра до вечера поле, скот, стройка, теперь разве что зимой соберусь… Сейчас для Гутхорма заказ срочный, — Хельги махнул рукой. — Вот чуть-чуть времени было, сделал безделушечки, мелочь…

Хельги прошел к полке и, взяв оттуда берестяной ларчик, протянул Илме.

— Вот подвески височные, запястья, такое вот еще… вот отлил заколки, а это оберег… молоточек Тора на гривне…

Гордая Илма, словно девчонка, завороженно рассматривала сделанные Хельги украшения — тот, как всегда, скромничал. Вещички были красивы. Мгновение она надеялась, что Хельги сделает хоть малый подарок для ее девочек или для нее, но он с довольным видом завернул изделия в тряпицы и спрятал в ларчик. Хельги никогда не отличался щедростью. Илма только вздохнула, но Хельги и этого не заметил.

— Пошли в дом.

— О нет, там твоя Руна… Сразу найдет дело рядом, начнет мельтешить, давай лучше здесь присядем.

— Эй, ребята, умойтесь пока.

Работники вышли один за другим, и Илма присела на скамью, на которую Хельги постелил чистое полотенце, а сам пристроился на чурбаке у столба. Помолчали. Затем странную речь завела Гордая Илма. Словно запричитала, только очень спокойно:

— Видела я сны, видела сны в последние дни. Они заставили звать тебя, Хельги, ибо ты в наших краях, сын Ивара-нойды, знаешь те земли за морями и лесами, откуда приходит дух войны. А эти сны мои не о землепашцах наших и охотниках лесных, не о воде и ветре, не о будущих детях и приплодах, но о железе, огне и толпах вооруженных людей, о чем-то далеком и грозном… Я звала тебя, но ты стал туговат на ухо, а теперь времени нет, и вот я здесь.

— Что же тебе привиделось, Илма?

— Видела море я и битвы ужасные. Воины на берегах и на море рубят друг друга, не зная пощады, море от крови бурое, распухшие трупы, чайки сидят на них, глаза вынимают.

— Обычное дело — война, не в песнях геройских…

— В нашем лесу мир с такой любовью выстроен твоим отцом и моими родителями, и что же теперь? Кончилось краткое время без войны — снова долгая распря?

— Если на наши болота наступит война, то нельзя будет отсидеться в доме, спасаясь от пожара. Спорят не люди, а боги…

— Верно, будет у нас лишь суета от этого спора, но здесь надеюсь хотя бы память старого мира оставить.

— Как это сделать, не представляю.

— Видела я людей, ясени битв в поход собрались, па́руса кони оседланы, лебединою дорогой держат путь в наши глухие края, не отвертеться, не спрятаться, вижу, тебя вызывает херсир округи в поход!

— Что ж, мужская работа — не только лоно женщины пахать. Херсир собирает людей на защиту мира.

— Пусть будет война где угодно, но здесь будет мир лишь вместе с тобою. Если ты уйдешь в поход, храни тебя боги, не удержится мир на этой земле! Твой Инги в одиночку не справится ни с Торда людьми, ни с родственниками моими. Не сейчас, но лет через пять Торд приведет на суйм всех своих четырех сыновей и прочих людей в придачу… У моих соседей подрастают мальчишки… А ты знаешь, как относится Торд к нашим. Мир рухнет не только снаружи, но обрушится внутри нашего дома, нашего леса!

— Торд не глупец, чтобы ссориться с теми, кто создает ему богатство. И что зависит от меня там, где спорят сильнейшие?

— Не ввязывайся в их спор! Иногда лучше ничего не делать! Просто не уходи в поход, Хельги! Если Гутхорм будет звать с собой, скажи, что болен, отправь вместо себя своего Инги! Но для начала давай поженим его и мою Илму!

— Меня хочешь оставить дома, а дочь оставить без мужа? Что-то я тебя не понимаю.

— Много лет назад ты бросал руны. Я порадовалась тогда, что хоть не я, но дочь моя породнится с родом руотси. Или ты забыл, как тогда удивился, что сыну твоему суждено взять в жены дочь леса?

— Что было, то было. Но со мной Гутхорм заводил речь о своей младшей… Всем гребцам надо держаться вместе, — повторил Хельги чужие слова.

— Гётов тут мало, а лесных людей много. Без связей с людьми леса вам не удержать тот мир, который вы хотели бы здесь построить. Пусть будет хотя бы малая свадьба, лишь бы союз был скреплен на глазах всех лесных родов — вот чего я хочу!

— Наверное, ты права, — почесал подбородок Хельги.

— Пока только мы с тобой сохраняем здесь ряд, созданный твоим отцом и моими родителями.

— После свадьбы Инги и Илмы этот ряд станет надежнее, — пробормотал Хельги, уже не пытаясь сопротивляться напору соседки.

— Конечно, но если Инги не вернется, а Илма не сможет удачно разродиться, то не будет родства…

— Чтобы родить, надо зачать… она что? Уже?

— Они все лето бегают друг к другу, — покачала головой Илма, упрекая Хельги в невнимательности. — Дочка сама еще не понимает, но я-то вижу, она на втором месяце.

Два ворона пролетели над рекой. Хельги сощурил глаза, следя за их полетом.

— Когда-то я и правда надеялся скрепить нашу дружбу свадьбой детей. — Хельги смотрел на лес за рекой. — Но еще вчера мне казалось, что моему недотёпе рановато… Теперь же вижу, что лучше это сделать, пока Один-ас не захватил нас в свою игру.

— Брось руны, узнаем.

— Мне давно уже не нужно бросать их, я и без того вижу, что они благоприятны. Соединение двух наших родов обещает удачу и нам с тобой, и соседям, и самому Инги.

— Почему ты перестал гадать для людей?

— Всех занимает лишь богатство, в лучшем случае — здоровье… Ну еще удача на охоте или рыбалке… А руны — это знание! Знание о мире.

— Люди думают, что самое главное в этом мире — серебро, поэтому и спрашивают о нем чаще всего, — вздохнула Илма.

— Серебро — лишь часть этого мира, опыт людей, отчеканенный в монету или гривну.

— Кому сейчас нужен чужой опыт, все хотят обладать вещами здесь и сейчас.

— Но знание — не вещь, оно требует времени. Его нельзя схватить, как монету… Нельзя схватить рукой ветер, но знание, как ветер, видно по происходящему.

— Да, твой отец, Ивар, поразил меня тогда вещами, которые он выплавлял, ковал и сплетал, казалось бы, из грязи, болотных камней и красной земли. Я жила тогда в привычном мире и вдруг увидела, как из знания рождается вещь.

— Охотник добывает добычу не случайно, строитель строит дом на основе своего опыта, и они счастливы, так как действуют в согласии со своими знаниями. Я думаю, и мой отец был счастлив. Жил среди людей, которые его уважали и защищали. Исследовал свойства расплавов и присадок, нагревания и охлаждения, скручивания и удара. Большинству это непонятно.

Они долго сидели, прислушиваясь к далекому мычанью коров, блеянью овец, шуму реки и пению углей в очаге. Вдруг Илма вздохнула:

— Ты что-то редко навещаешь меня.

— Поле, скот, кузница… Да и у тебя дел полно… Мы не в том возрасте, чтобы встречаться наспех где-то в сенях или на сеновале… Сейчас праздники пойдут, будем видеться чаще…

Хельги обернулся. На него смотрела красивая полногрудая женщина… Синий платок ее, украшенный бронзовыми завитками, спадал на плечи, у висков спиральные кольца светились золотом, на груди сверкала серебряная заколка, стягивающая теплую накидку, руки, украшенные бронзовыми запястьями, спокойно лежали на полосатом подоле юбки. Голубые глаза ее были полны света и тепла. Детская дружба, восторженная любовь, обиды и ревность юности, разлука женитьбы и замужества — все это теперь превратилось в дружбу двух мудрых и сильных людей.

Свет уходил с полей, лесов, болот. Река, еще отражая пасмурное небо, холодным серебром мерцала среди темнеющих кустов, и звуки, замирая в холодном воздухе, каждый отдельно, каждый как знак, как вопрос, не смешиваясь, подчеркивали тишину.

И в этой тишине только далекие голоса людей, смутным, неразличимым разговором еле заметно приближались сквозь неподвижный воздух с той стороны реки, из-за поля, из-за поворота. Казалось, вот-вот люди появятся на опушке, вот-вот слова их разговора окажутся ясными, но в сумеречное время звуки обманывают близостью, особенно на реке. Хельги, одетый в кюртиль из темно-синей шерстяной ткани, в разрезе ворота которого поблескивала шейная гривна, опять ушел в дом. У его лесных соседей было даже особое словечко для описания состояния хозяина, нетерпеливо ожидающего гостя, но Хельги забыл его.

Что за гонец из прусских земель? Спрашивать Ивара через десять лет после его смерти! Или малый Вилька ошибся? Но нет, и хотелось бы ошибиться, но Хельги знал, кто это. Еще его отец говорил о своих таинственных фелагах [59], деловых друзьях в странном и таинственном деле. Впрочем, говорил невнятно, посмеиваясь, что старый узел проходил через их род и что на них наложена тайная руна. Предупреждал, что придет время и что призовет бремя, и нужно не бояться и не надеяться, что избежишь — где-то потянут узлы наброшенной на мир сети, и ты не должен прозевать этот знак. Поэтому год за годом ты на страже, изучаешь руны, старые предания и пытаешься понять, о чем был уговор и кем был завязан первый узел. А теперь, без грома и молний, без шторма и землетрясений, пасмурным серым вечером придут вестники той самой связи.

— Идут! — закричали мальчишки, дежурившие у мостков. — Идут!

— Идут, бредут, не торопятся, — пробурчал Хельги себе под нос и вновь вышел на берег реки, расправляя ворот льняной рубахи в вырезе кюртиля, твердо встал на тропе, спускающейся к наплавному мосту. За Хельги встали его работники во главе с Хотнегом-старшим.