кітабын онлайн тегін оқу Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография

Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма

Коллективная монография

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Рецензенты: кандидат исторических наук И. Н. Захарченко и кандидат философских наук О. В. Строева.

Редактор Екатерина Викторовна Сальникова

Редактор Виолетта Дмитриевна Эвалльё

Редактор Анна Алексеевна Новикова

Редактор Виктория Владимировна Воскресенская

Иллюстратор Татьяна Панова

Дизайнер обложки Татьяна Панова

© Татьяна Панова, иллюстрации, 2020

© Татьяна Панова, дизайн обложки, 2020

Под ред. Е. В. Сальниковой, В. Д. Эвалльё, А. А. Новиковой.

Авторы книги предлагают культурологическое осмысление феномена пандемии и его предыстории, образов катастроф и эпидемий в кино, виртуализации духовной деятельности, роли экранных медиа в условиях изоляции. Подробно рассматриваются формы присутствия популярной и классической музыки в медиа периода карантина. Адресовано культурологам, искусствоведам, практикам массмедиа.

ISBN 978-5-0051-3127-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма

- Екатерина Сальникова

- Игорь Кондаков

- Николай Хренов

- Людмила Сараскина

- Гюльтекин Шамилли

- Григорий Консон

- Екатерина Сальникова

- Андрей Галкин

- Наталия Кононенко

- Денис Вирен

- Юрий Богомолов

- Екатерина Сальникова

- Юлия Михеева

- Леда (Людмила) Тимофеева

- Даниил Смолев

- Виолетта Эвалльё

- Кирилл Горячок

- Евгений Дуков

- Екатерина Хаунина

- Анна Новикова

- Виолетта Эвалльё

- Елена Петрушанская

- Дарья Журкова

- Елена Савицкая

- Елена Сариева

- Александра Юргенева

- Анна Спиридонова

- Владимир Мукусев

Екатерина Сальникова

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, зав. Сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания

Вместо введения, или Гуманитарный «Декамерон»

Аннотация: Автор рассматривает различия понятий дистанционного, виртуального и удаленного, обозначает радикальную перемену мифологии компьютера и интернета, окончательно перекодирующихся в спасителей и волшебных помощников. Очерчивает изменение параметров бытия городской медиасреды, переживающей пандемию и карантин. В частности, фиксирует отмену концепта «открытого мира» и наслаждения повседневным жизненным пространством. Вероятна трансформация обыденных форм поведения, селекции физических контактов, привычных ритуалов коммуникации. Также автор делает краткий экскурс в ряд исследований последнего времени, соотносящихся с тематикой данного коллективного труда.

Ключевые слова: виртуальное, дистанционное, удаленное, изоляция, цивилизация, повседневные формы поведения, открытый мир, гигиеническая революция, интимная коммуникация, мифология интернета, деструкция, Смутное время, авторская рефлексия.

19—20 мая на платформе Zoom состоялся круглый стол «Новая виртуальность: искусство и художественные практики в режиме изоляции», в котором приняли участие около 30 ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. Однако, по точному замечанию одного из участников, Л. И. Сараскиной, можно было бы назвать наше заседание «Декамероном». Основной принцип, воплощенный в знаменитом сборнике новелл Дж. Боккаччо, действительно повторился — в период эпидемии в безопасном месте собирается небольшой круг лиц и рассказывает истории. Безопасным местом стало не загородное поместье, а единая интернет-среда, в которую каждый попадал из своей квартиры или из дачного дома. Наиболее же существенным явилось то, что в отличие от рассказчиков Дж. Боккаччо, мы выбрали предметом своих «историй» именно прошлое эпидемий, искусство, говорящее о вирусах и эпидемиях, особенности дистанционных форм творчества и художественные практики в режиме изоляции. Это как если бы герои Дж. Боккаччо рассказывали исключительно о том, что приключалось с людьми в чумной Флоренции, а также в других городах и селениях, переживавших в разные годы аналогичные или другие ужасы, вроде извержения вулканов, землетрясений и наводнений…

Итак, данная книга написана коллективом авторов в период карантина марта — июня 2020 года. Она содержит в себе как черты академического труда, так и критические и эссеистические материалы, рожденные в процессе наблюдения гуманитарных ученых за жизнью культурного пространства в ситуации пандемии. Мы надеемся, что все это может быть полезно не только для научного сообщества, но и для более широкого круга читателей, интересующегося искусством, спецификой современного мира и историей — потому что все то, о чем мы здесь пишем, скорее всего, превратится в историю к моменту публикации книги. История свершается ежеминутно. История культуры, искусства и науки не исключение. Вехи истории, ближней и далекой, в ракурсе катастрофического начала — в поле нашего внимания.

Позже о периоде пандемии будет написано, быть может, более основательно. Он будет осмыслен и проанализирован всесторонне. Однако для начала полезно обратить внимание на то, что мир меняется так стремительно и дарит нам столько неожиданного, что человечество, видимо, просто не успевает осознать всю глубину своего непонимания происходящего. Вернее, это способны почувствовать и признать очень немногие. Примерно десять лет назад об этом говорил Зигмунт Бауман, ему не нужно было переживать пандемию для того, чтобы ощутить непредсказуемость перемен, «застающих нас врасплох» [1].

В разгар пандемии эту тему по-своему продолжал Михаил Ямпольский: «Мне кажется, что кризис эпидемии, как и все подобные экзистенциальные кризисы, обнаруживает нищету нашего знания, наших политических и экономических институций и позволяет на короткое время прикоснуться к истине бытия в сартровском смысле. Но это озарение бытия дается нам сегодня в странном режиме, когда часть людей (врачи и заболевшие) непосредственно соприкасается с леденящим холодом непроницаемой темноты, а часть отделяется от него странным режимом карантинной изоляции, полностью прерывающей всякий непосредственный контакт с 'тем, что есть'. Люди в изоляции следят за происходящим опосредованно, через посты в Фейсбуке, однообразные репортажи о политиках на трибунах или о пустых улицах городов, слушают экспертов, которые знают немногим больше, чем они сами. Изоляция — это идеальный режим проникновения псевдознания в зазор между человеком и непосредственным опытом жизни. И все же сама ситуация изоляции, утраты свободы, а главное, способности предвосхищать будущее многое говорит об истине бытия. Даже в самом отделении от мира есть тревожащее присутствие сартровской темноты бытия. Изоляция, в которой мы в той или иной степени проживаем нашу жизнь, неожиданно становится видимой, угнетающей и осознаваемой.

Несмотря на весь ужас происходящего (но и вопреки ему), мы вдруг обнаруживаем слабую возможность начать думать о мире чуть-чуть правдивее, чуть-чуть адекватнее. Я понимаю, что на фоне происходящего это маленькое утешение. Но все же — хоть какое-то» [2].

Виртуальное, дистанционное, удаленное

Вынужденная самоизоляция была похожа на беду, «накликанную» во всех смыслах. Многие современные люди давно уже предпочитали проводить максимально возможное время за компьютером, выполняя с его помощью самые разные операции, работая, развлекаясь, общаясь. Бесконечное множество трудов было написано и, вероятно, будет еще создано на тему опосредованных форм коммуникации, не подразумевающих телесного контакта с объектом взаимодействия. Лев Манович еще в книге 2013 года написал о том, что современное общество — это общество компьютерное, общество электронного программного обеспечения, поскольку именно эти программы играют центральную роль в формировании некоей целостности взаимодействия «материальных элементов и нематериальных структур», которые вместе и составляют то, что можно назвать культурой [3].

Обозначениями «дистанционное» и «виртуальное» пестрят страницы научных и не только научных статей, поскольку оба определения стали все более активно применяться к широкому кругу явлений окружающей реальности. И тут мир оказался вынужден срочно освоить еще и понятие «удаленного». Ведь все то, от чего современный человек был склонен отворачиваться, чем он нередко пренебрегал, будучи уверен, что окружающая действительность в ее предметно-пространственных параметрах никуда от него не уйдет, вдруг оказалось недосягаемым, «унесенным пандемией» из настоящего — в неопределенность. Итак, сложилась триада: виртуальное, дистанционное, удаленное.

Применительно к экранной компьютерной реальности принято определение «виртуальная». Также принято говорить о дистанционных формах визуальной культуры, имея в виду их физическую недоступность для телесного взаимодействия с реципиентом, воспринимающим экранные формы. В период же пандемии стало широко употребляться выражение «удаленный». Нередко все три понятия используются как синонимы. Их часто употребляют в переносных значениях, и это закономерно, поскольку все они фиксируют актуальные новые качества явлений нашего жизненного пространства. Попытаемся все-таки в очередной раз остановиться на нюансах.

Все данные понятия объединяет то, что они выражают специфику различных форм реальности, по отношению к которой реципиент / пользователь / зритель находится на той или иной дистанции, то есть не может коснуться объекта наблюдения, вступить с ним в прямое физическое взаимодействие. В то время как это потенциально возможно в случае восприятия живого представления, происходящего «здесь и сейчас», скульптуры, живописного произведения, архитектурного сооружения и пр.

Однако понятие «виртуального» подразумевает, что наблюдаемая реальность (взаимодействует ли с ней реципиент, или нет, в каких-либо форматах) и не может быть физически такой же доступной, как живой театр, произведение в традиционном музее. Виртуальная реальность — то, что существует вне реального трехмерного пространства, принадлежащего тому же измерению, что и тело реципиента. Виртуальное изначально создано или стихийно сформировалось в экранных носителях, а не просто отображено, запечатлено и / или транслируется ими — и никак иначе, в непосредственной трехмерной реальности жить бы не могло. Виртуальна реальность компьютерной игры или анимационного фильма, к примеру. Когда данное понятие применяется к тем явлениям, которые расположены в посюстороннем трехмерном мире, вступают в силу метафорические оттенки смысла, и слово «виртуальность» логично брать в кавычки, или же эти кавычки подразумеваются.

Дистанционное может быть как виртуальным, так и относящимся к непосредственной трехмерной реальности окружающего мира, однако воспринимаемым опосредованно, с помощью каких-либо искусственных носителей. Например, дистанционно можно воспринимать спектакль, идущий на сцене театра, но транслируемый по телевидению или в кинотеатре. Дистанционно мы воспринимаем доклады, произносимые в ходе конференций из различных реальных пространств и транслируемые на тех или иных компьютерных платформах. Дистанционным стало восприятие через интернет живых концертов, записанных исполнителями, которые не смогли выступать в традиционных концертных залах или на стадионах, но желающих продолжить выступать для своей аудитории. Однако сами музыканты и певцы при этом остались реальными людьми, а не сконструированными бесплотными образами, обитающими лишь в экранном измерении. Мы можем говорить о том, что период карантина породил движение вынужденной трансформации живых форм исполнения и демонстрации произведений в формы дистанционные. Однако искусство было к этому уже подготовлено.

На протяжении последних двух десятилетий мы все чаще убеждались в том, что не только экранные произведения, но изобразительное искусство и зрелищно-игровые формы могут существовать и активно развиваться вне тех пространств, который традиционно мыслились их основным «домом». Так, фотография, разговорная эстрада и музыкальная эстрада уже давно осуществляют активную экспансию в интернете, рождая множество новых форматов. Идет процесс гибридизации виртуального и дистанционного, когда у концерта, клипа, или фотографии, одновременно есть и качество виртуального произведения, которое во всех своих деталях и подробностях может существовать именно как экранная форма (например, с активной игрой динамическими полиэкранными композициями, фокусами, монтажом кадров, применением эффектов коллажа и пр.), но вместе с тем произведение активно демонстрирует и свое внеэкранное происхождение из «реала», из приватных интерьеров, с балконов квартир и т. д.

Наконец — «удаленное». Это, конечно, менее всего похоже на научный термин, чаще встречается в публицистических материалах и в документах, обозначающих форму работы. Но вместе с распространением этого выражения в повседневной речи и документации пришли некие новые настроения, которые, в свою очередь, были инспирированы ситуацией пандемии. Выражения «виртуальное» и «дистанционное» не имеют смыслового оттенков «отнятое», «недоступное», «увеличенное расстояние». А при разговоре об «удаленности», возникает ощущение некоторого разрыва, недосягаемости то ли человека для мира, то ли окружающего мира для нас. В этом выражении чувствуется драматическое переживание нарушенного прямого контакта, непрерывного бытия человека внутри большого мира. Мир оказался удаленным, от-даленным, и современный человек ощущает это как «дефицит большой реальности» в своем личном жизненном пространстве. А ведь еще недавно она обнимала нас со всех сторон, мир казался таким открытым и довольно-таки безопасным…

Город, интернет и мы. Смена мифов и настроений

В последние годы мы могли ощутить и даже регулярно использовать черты «открытого мира». И глобализация настойчиво продвигала эту концепцию. Для одних больше, для других меньше, но открытый мир действительно существовал. Количество открытых информационных ресурсов, количество возможностей онлайн и шансов на прорыв к возможностям в реале, культ туризма на любой кошелек, культ активного использования самой городской среды как пространства повседневной жизни, работы, досуга — все это заявляло о себе активно, если не сказать назойливо. Многие жили на два города или на две-три страны, считая это совершенно нормальным и само собой разумеющимся.

Заметной тенденцией организации городской повседневности последних лет стала забота о внешнем благообразии и комфорте прогулочных зон, парковых и прочих досугово-развлекательных территорий. Бесконечные клумбы и дорожки, велосипедные трассы, открытые летние кафе, фонтаны, лавочки, детские площадки и площадки для выгула и тренировки домашних питомцев, площадки со спортивными тренажерами плотной сетью покрыли городские просторы. Словно устроители пиршества повседневных удовольствий начитались «Системы вещей» Ж. Бодрийяра, где говорилось, в том числе, о том, что с помощью рекламы город как бы транслирует идею любви к своему населению [4]. Помимо рекламы, которая призывает тратить деньги, современный мегаполис воздействует на своего обитателя, постоянно приглашая наслаждаться и развлекаться бесплатно и как бы независимо от личного социально-экономического благополучия, политических взглядов и возраста.

И вот в период карантина мегаполис превратился в опустевшую декорацию мегаполиса — воспринимаемую дистанционно и кажущуюся временами почти «виртуальной». Редкий прохожий автоматически сделался в ней экскурсантом или посетителем некоего госпиталя, полулегально навещающим изолированного больного (в его роли и выступал сам город). Пустые торгово-досуговые центры, с магазинами, опоясанными полосатыми заградительными лентами, с выключенными эскалаторами и молчаливой работой клинеров, перманентно чистящих стены и полы, выглядели и того хуже — то ли как места преступления, то ли как пространственные «трупы», обмываемые перед погребением. Поход в супермаркет или аптеку, расположенные в торговом центре, стал своего рода выходом в разведку, на опасную территорию.

Город и его публичные интерьеры, даже доступные для проникновения, утратили самые важные составляющие — свободно фланирующие толпы и атмосферу беззаботной суеты, когда люди чувствуют себя в полном праве выбросить из головы на время все нерешенные экзистенциальные вопросы, все глобальные проблемы и побеспокоиться о чем-то принципиально неважном, несерьезном и необязательном. О том, какой из модных фасонов выбрать, о том, какой столик предпочесть на фуд-корте, какой тип еды и напитков заказать, как подняться на верхний этаж, в прозрачном лифте-капсуле или по эскалатору, плывущему мимо рекламных плакатов или экранов. Современный обитатель мегаполиса, приученный жить в дискурсе развлекательной культуры, внезапно окунулся в атмосферу мобилизационной культуры, с множеством обязанностей и ограничений. Однако диктует ограничения уже не государство как таковое, — оно лишь транслирует то, что считает нужным транслировать научная мысль по поводу целесообразности тех или иных поведенческих паттернов. Если мобилизационная культура советского времени была пропитана идеологическими посылами, то нынешняя мобилизационность увязывается прежде всего с медициной и постоянно обновляемой информацией о вирусе и способах сопротивления ему. Как иронично написали в одном объявлении о закрытии фотостудии на период карантина, «все ушли на борьбу с вирусом» (что является перефразированным «все ушли на фронт»).

Понятие дистанционности, одно из ключевых для изучения медиасреды, обнаружило не замечаемые ранее нюансы. В середине 2010-х автором данного текста предпринималась систематизация экранных устройств по степени дистанцированности от индивида [5]. Мобильный телефон был отнесен к сфере интимной коммуникации, самой близкой, подразумевающей касания лица, тесный контакт пользователя со всем «телом» телефона. Теперь это означает и то, что телефон (впрочем, как и банковские карты, ноутбуки, шариковые ручки, фотоаппараты и пр.) относится к предметам личной гигиены, вроде расчески и маникюрных ножниц. Его не следует давать никому в руки, как не стоит брать в руки и чужие гаджеты.

В канадском сериале «Хроника эпидемии» (Épidémie, реж. Я. Л. Тургеон, 2020) показано, как готовность одолжить телефон незнакомой девушке для срочного звонка может стоить жизни владельцу телефона. Обычная ситуация курортов, когда незнакомые люди просят кого-то из прохожих сделать снимок на их же телефон или фотоаппарат, — теперь это ситуация риска. А чужие предметы, предлагаемые для мимолетного контакта, оказываются, как сказал бы Норберт Элиас, опасной зоной. «Чувство неприятного вызывают формы поведения, предметы, стремления, с ранних лет нагруженные страхом, — вплоть до того, что такой страх воспроизводится автоматически в сходных с запретами детских лет обстоятельствами, подчиняясь своего рода „условному рефлексу“» [6]. Раньше человек в ситуации просьбы сделать фотоснимок на чужой аппарат совершал выбор между «не трудно» и «неохота», решал, нравятся ли ему незнакомцы или не очень, считает ли он себя в праве проигнорировать их просьбу или ему приятно быть для кого-то полезным, доставить кому-то небольшое удовольствие, оказать услугу — то есть, чувства приятного / неприятного и решение об их выражении / подавлении реализовывались в этико-эстетическом ключе.

Н. Элиас, кстати, настаивал и на том, что «чувствительность к неприятному», к примеру, при еде с общего блюда или из общей миски, как и от запачканных пальцев при еде руками, в прошлом не имела ничего общего со страхом заразиться какими-либо болезнями. На переломе от Средневековья к Новому времени происходили трансформации бытового обихода, не связанные с идеей чистоплотности как таковой. «На какую-то форму поведения налагается запрет, но не потому, что она вредна для здоровья, а потому, что она неприятна для окружающих или рождает отвратительные ассоциации» [7]. К этим традициям эстетического, скажем условно, отношения к формам повседневного поведения в Новое и Новейшее время все активнее примешивались доводы рациональные, связанные с понятиями грязи, чистоты, стерильности, а главное — индивидуальной защищенности от чужой грязи. И более того — от своей же «прошлой грязи»: растущее обилие вещей для одноразового использования тому доказательство.

Теперь, похоже, спектр запретных форм поведения получит тенденцию к расширению. Некоторые, еще недавно естественные и повсеместные, привычки будут считаться дурным тоном, чем-то в высшей степени эгоистичным или отвратительным потому, что могут оказаться действительно вредны — способствуя переносу инфекции и, в перспективе, началу пандемии. Впрочем, учитывая наш политкорректный и высоко вариативный мир с многообразием модных трендов, часто взаимоисключающих, можно предположить, что в обществе сложатся как круги адептов гигиенической осторожности и крайней избирательности при физических бытовых контактах, так и протестующих против диктата санитарии, в том числе в силу этических и «атмосферных» переживаний. Ежеминутная забота о физической защите от инфекции подразумевает тотальное недоверие всех ко всем, разъединяет людей и возводит вокруг каждого человека «дезинфекционный слой» и пустоту, что не может не повлиять на напряжение в публичном повседневном пространстве цивилизации.

Тем не менее, вероятно, гораздо чаще в решении о повседневных физических контактах в силу будут вступать соображения гигиены и самосохранения. Многие ритуалы типа рукопожатия станут ритуалами старого допандемического мира. «Опасная зона» рационализируется. Мы находимся на пороге очередной «гигиенической революции» — очередного пересмотра принципов самоограничения индивида XXI века в его повседневных физических взаимодействиях.

Кроме того, так случается, что с телефоном, планшетом и ноутбуком у человека иногда более тесный и свободный контакт, нежели с фрагментами собственного тела, с руками и лицом. Телефон может стать нам немного ближе и роднее, нежели собственные конечности и физиономия. Дело не только в расстоянии от предмета до предмета, от человека до вещи, от кисти руки до гаджета или собственного лица. Важно наличие или отсутствие промежуточных слоев, материи, которая вклинивается между лицом и рукой, между рукой и телефоном, рукой и ручкой, рукой и остальным миром, — предохраняя, защищая, устанавливая барьер между потенциальной инфекцией и человеком, или нужной вещью. Но если эта материя мешает, если человек привык всю жизнь жить без этого тонкого, но неумолимо ощущаемого слоя, все операции становятся трудными, неудобными, не приносящими удовлетворения.

Руки в перчатках, лицо в маске — это, быть может, самый тяжелый для адаптации, самый некомфортный тип дистанционности новейшей эпохи. Сколько томов написано за последнее время о дистанционном общении, дистанционных видах работы, обучения, восприятия искусства… А период пандемии поставил человека перед необходимостью дистанционного взаимодействия со своим собственным телом. Пускай в основном это касается публичных пространств, публичных видов деятельности, но ведь такие виды деятельности являются неотъемлемой частью нашего социума и требуют многочисленной рабочей силы. Дистанционность по отношению к собственному телу в течение всего рабочего дня — это довольно суровое испытание.

До эпохи пандемии шло неуклонное наращивание психофизического комфорта в публичном разомкнутом городском пространстве, в публичных интерьерах. Многие оккупировали кафе, торговые центры, а в хорошую погоду парки и скверы, сидя там часами за ноутбуками или со смартфонами, проворачивая дела, встречаясь с партнерами по работе, планируя отдых и развлечения, или просто отрешаясь от всего, как бы уходя на тайм-аут — и при этом чувствуя себя даже лучше, чем дома или в офисе. Это была территория «ничейная» и всеобщая, ассоциирующаяся с комфортом, индивидуальной безответственностью и безопасностью — это было как бы продолжением дома, как бы личным отелем и внутренним двориком без названия и замков, всегда готовым впустить к себе любого платежеспособного или просто «непроблемного» клиента, фланера, пользователя, наблюдателя.

Пандемия упразднила свободную текучесть города, в котором неуловимо переходят друг в друга территории дома и публичных открытых пространств. Чтобы «грамотно» ступить за порог, надо надеть не только уличную обувь, но перчатки и маску, а также вооружиться флаконом антисептика. Такого выхода нельзя не заметить. Все, что за порогом своего дома, тем самым, кодируется как опасность, экстремальность, зараза, грязь, неизвестность. А ведь только что нам казалось, что в современной цивилизации немало общедоступных зон, где ничего этого нет, риски минимальны, опасности пригашены.

Попробуйте насладиться чашечкой кофе, выпитой после того, как маска приспущена на подбородок и шею. Пить кофе так можно — но о наслаждении придется забыть, если только не обладать сверхмощными способностями абстрагирования от всего, что мешает, раздражает, утомляет. Попробуйте взять рукой в одноразовой перчатке самоклеящийся чек на весах овощного отдела супермаркета, приклеить на пакет с картофелем или яблоками — и не приклеиться к нему перчатками.

Мы привыкли к беззаботности и даже наслаждению при походе в магазин. Даже те, кто глубоко презирает массовую культуру и общество потребления, в душе нередко испытывали немало позитивных эмоций от простых бытовых акций в современном городе. Быт в мегаполисе за последние двадцать лет стал проще, комфортнее, незаметнее. Теперь же мы снова его то и дело ощущаем как тягостную ношу. Необходимость что-то потреблять превратилась на период карантина в проблему — решаемую, и даже успешно. Но проблему.

Потребление, в котором современное общество привыкло искать наслаждений и развлечений, перестало вызывать удовольствие и развлекать. Стало очевидно, что потребление — это не награда, не аттракцион и не право, а неизбежность, усложняющая жизнь. Мы больше не «общество потребления», мы — общество, обреченное на потребление.

В 1980-е Э. Тоффлер писал в «Третьей волне» о перспективе тенденций, противоположных мегаполисным: «Поскольку средства коммуникации начинают заменять поездки, мы можем ожидать, что расположенные по соседству ресторанчики, театры, пивные и клубы станут процветать, оживятся церковные приходы и деятельность групп добровольцев — и все это, или почти все, на уровне живого общения» [8]. Однако мегаполис, во всяком случае, российский, продолжал жить по своей логике. Цивилизация стала густой сетью накрывать самые отделенные его территории. Каждый район обзавелся одним или несколькими торгово-досуговыми центрами, множеством салонов красоты, кафе. Во многих районах строятся церкви. Иногда открываются театры или выставочные галереи, притом размещаются в самых ранее немыслимых местах, включая те же торгово-досуговые центры. Однако все же основные очаги культурного досуга по традиции в основном воспринимаются связанными с центром города — театры, концерты, музеи, активно функционирующие выставочные комплексы, большие библиотеки «остались» там. Это вдруг стало очень далеко, как на другом континенте, — учитывая, что в период карантина был необходим специальный пропуск для проникновения в метро, специальное разрешение для использования такси.

В месяцы самоизоляции доступный мир для многих сжался до нескольких кварталов. До тех улиц и перекрестков с магазинами и аптеками, куда можно дойти, не садясь в транспорт, не спускаясь в метро. Не надо в центр, нельзя в другие районы, на другой конец города, вообще всюду, куда идти долго. Культурный центр оказался отрезан от спальных районов. Цивилизация же, теперь повсеместная, осталась с горожанином в тех формах и учреждениях, до которых можно дойти пешком.

Человек начала XXI века получил уникальный опыт почти средневекового бытия безлошадного горожанина, чей кругозор ограничен небольшим пятачком городской среды, примыкающей к дому, ближайшему храму и рыночной площади.

Однако это отнюдь не означает, что мир соседства стал ближе и роднее. Говоря об утопических проектах содружества жильцов многоквартирных построек, в частности, послевоенного проекта Марсельского дома Ле Корбюзье, С. Батракова отмечала идеалистичность и нереализуемость: «Предполагалось, что все жители марсельского дома будут связаны постоянными и прочными узами. Им предстояло встречаться в кафе и на торговой улице, вместе гулять, загорать, заниматься спортом, разыгрывать любительские спектакли. <…> но мечта о гармоничном образе жизни продолжала оставаться только мечтой… Торговая улица пустовала, магазины оказались нерентабельными, предприятия бытовых услуг закрывались. Обитатели дома не обнаруживали никакого желания налаживать друг с другом контакты и вообще жить как-то иначе, чем раньше» [9]. Удивительно, с какой регулярностью творческая мысль философов и художников создает утопические проекты общежития единым домом, единым кварталом, единой улицей, — а реальность отвергает возможности, кажущиеся такими реализуемыми. В период карантина еще раз была перечеркнута перспектива перенесения акцента из большого мира урбанистического центра, из мест скопления людей для работы и развлечения в мир местных, районных, квартальных «малых радостей», камерного общения. Теперь уже не только в силу отсутствия духовного родства тех, кто рядом «по месту жительства», а по причинам медицинского характера.

Соседи — возможность контакта на лестничной клетке, у мусоропровода, в лифте — возможность заражения. Из общения с соседями и тотального «необщения» в реальном пространстве большинство выбирало последнее. Вместо активизации коммуникаций в ближнем мире за пределами семьи и квартиры произошла очередная активизация виртуального общения и поглощения дистанционных образов. Герои книг, фильмов, сериалов и видеоигр в очередной раз стали продолжением духовного мира индивида, его родственных связей и дружеских контактов.

Еще недавно все, кто изучал электронные медиа и экранную культуру, сталкивались с носящимся в воздухе критическим мифом об этой сфере. Сидение за компьютером, интенсивная жизнь в интернете, неумеренное пользование мобильной связью многими воспринималось в контексте понятий греха, мании, зависимости, патологии, опасности, мнимости. Причем, критический дискурс объединял как простого обывателя, так и многих ученых.

В период вынужденной изоляции от многих прямых, «живых» сфер коммуникации произошло стихийное перекодирование электронных и экранных медиа на новых основаниях — безальтернативные «соломинки», необходимая связь с окружающим миром, повседневные спутники и партнеры, спасители. Нравятся телевизор и компьютер или нет, теперь не важно. Гораздо важнее, что без них просто невозможно обойтись.

Люди стали делиться уже не на тех, кто пользуется электроникой, но без энтузиазма, тех, кто пользуется с энтузиазмом, и тех, кто принципиально не пользуется. Теперь образовались другие «лагеря»:

— те, кто скучает по недистанционным формам коммуникации с внешним миром;

— те, кто сильно страдает без привычной недистанционной деятельности;

— те, кому вполне комфортно на карантине, потому что дистанционная деятельность и дистанционное восприятие всего на свете уже давно превалировали в их индивидуальной повседневности и без всяких карантинов.

Есть еще когорта лиц, испытывающих комплекс вины перед внешней физической реальностью за то, что мало ее ценили, любили, редко пользовались ее возможностями. Не дожили в окружающем «реале» эпохи бесстрашного открывания дверей и нажатия кнопок руками без перчаток… Не часто гуляли и ходили в гости, смотрели кино по интернету, а не в кинотеатре, редко наведывались в театры и музеи. Не побывали в новых зонах отдыха или особо рекомендуемых друзьями кафе, не всю одежду перетрогали и перемеряли в бутиках. Не «допутешествовали».

Не досидели в библиотеках…

Гуманитарные исследования на необъявленном переломе эпох

За один-два года и даже совсем незадолго до весны 2020 года выходили труды, которые сегодня воспринимаются как итоговые для периода до пандемии, хотя на момент написания и публикации самих книг никто еще не подозревал об ожидающих нас потрясениях. Так, книга Е. Бобринской «Душа толпы: искусство и социальная психология» охватывала историю понимания толпы и эволюцию ее образов в искусстве [10]. В настоящем совершенно очевидно, что именно феномен толпы будет подвергнут пересмотру как в социальной действительности, так и в художественной реальности. Масштабное исследование А. Ушкарева «Аудитория искусства в социальных измерениях» было посвящено исключительно живым, непосредственным формам восприятия искусства, оставляя в стороне феномен дистанционности, уже активно развивающийся в культурном пространстве [11]. И если до пандемии эта работа еще могла прочитываться как посвященная современной культуре, то в нынешний период окончательно ясно, что книга сосредоточена на истории жизни искусства: отныне весьма затруднительно рассматривать непосредственные формы восприятия в отрыве от дистанционных.

Авторский энциклопедический словарь О. Кривцуна «Основные понятия теории искусства» включил статьи по той тематике, которая в большой мере обладает непреходящей значимостью. Однако именно сегодня актуальность многих статей предельно возрастает. Прежде всего это относится к вопросам о целях и предназначении искусства, о специфике различных отраслей гуманитарной науки, изучающей художественные формы творчества. Как пишет О. Кривцун, «антропология искусства исходит из того, что главный стимул художественного творчества во все времена — это противоречие между языковыми возможностями искусства и экзистенциальным чувством жизни. Меняется историко-культурное самочувствие человека, и тут же весь прежний эстетический лексикон оказывается жалким, музейным, из него выветриваются смыслы» [12]. Уже в процессе карантина 2020 года стало понятно, что происходящие события являются импульсом для поиска художниками разных видов искусства новых выразительных средств, новых жанров и форматов, эстетически адекватных обостренному чувству драматизма и, при этом, физически осуществимых в сложных обстоятельствах вынужденного ограничения свободы перемещений в пространстве.

«Современный художник отягощен болью, тревогами о пороге человеческих смыслов в современном мире, но зачастую вся его творческая энергия сводится только к посылу сигнала SOS. В связи с этим критиками и искусствоведами обсуждается вопрос: не обстоит ли дело так, что антропологическое и эстетическое измерения искусства сегодня находятся в остром столкновении, противоборстве и чрезвычайно редко — в симбиозе? В какой мере нынешней практикой раздвигаются сфера художественного и сфера эстетического?» — размышляет автор словаря [13]. В поисках ответа на вопросы о творческих установках художника «за пределами сигнала SOS» необходимо отметить глубокую потребность творческого человека в переживании драматического, конфликтного, катастрофического как неких символических моделей жизненной динамики, без которой жизнь и искусство в ней принципиально не способны быть полноценными. Так, Сюзан Сонтаг давно уже описала прелесть деструкции и аннигиляции всего, моделируемую в искусстве и являющуюся неотъемлемой частью нашей рефлексии [14].

Правда, стоит отметить, что период пандемии существенно отличается от любого иного относительно мирного периода, когда человеческой жизни ничто конкретное и смертельно опасное не угрожает, и когда вполне закономерна позиция научной объективности и взвешенности в суждениях об известной необходимости и плодотворности всего разрушительного. Сейчас форсирование этого аспекта выглядело бы не вполне адекватно, поскольку баланс созидательного и разрушительного и так смещен в сторону последнего. Гуманитарная же наука каждого исторического периода связана с атмосферой своей современности и внутренне ориентирована на рефлексию о том, что является «нерешенной проблемой» действительности, ее конфликтным полем. Так что размышления о позитивной составляющей катастрофического начала, хотя и будут присутствовать в статьях данной книги, но многие авторы сосредоточатся именно на драматической и сумрачной составляющей катастрофы.

Показательно, что вообще катастрофическому началу в культуре и художественном творчестве все чаще посвящаются научные труды. У науки каждого времени — свои «любимые» катастрофы. Еще недавно в центре ключевых трудов был феномен исторического слома эпох, своего рода общественные катастрофы. Взрывной характер кризисных проявлений в отечественной культуре, в том числе в искусстве, уже подвергался глубокому анализу, в частности, в книге Ю. Лотмана «Культура и взрыв» [15], а также в ряде коллективных трудов постсоветской культурологии и философии. В частности, в 2003 году вышел весьма знаменательный сборник «Переходные процессы в русской художественной культуре» [16], в котором И. Кондаков писал об амбивалентности Смутного времени, сыгравшем «исключительно важную роль в переходе русской культуры к Новому времени, причем не вопреки, а благодаря драматическим и катастрофическим событиям, потрясавшим Русское государство и подводившим его на край гибели. Впрочем, „смутные времена“ на Руси лишь субъективно казались предвестьем гибели. На деле же все, что происходило в переходные периоды русской истории, было далеко… не только катастрофичным. Одновременно с разрушением старого шло созидание нового, еще не осознаваемого в этом качестве» [17]. Эта формулировка применима и к позднейшим кризисным периодам, будь то годы революции или крушение советского уклада. (Когда-нибудь и о нынешнем периоде пандемии напишут нечто подобное, с исторической дистанции будет очевиднее полезная составляющая этого события).

Как правило, исторический катастрофизм — это процессуальный катастрофизм, часто скрытый, во всяком случае, неочевидный напрямую, проявляемый отнюдь не обязательно, или не только в каких-то конкретных материальных разрушениях, насилии, гибели каких-либо существ. Можно говорить о том, что в большом серьезном искусстве нередко существует огромный зазор между глубинной сущностью отображаемых социокультурных процессов — и их внешним выражением, их зримыми проявлениями, связанными с жизнью ограниченного количества персонажей. Такова, к примеру, модель катастрофы в «Вишневом саде» А. Чехова. Крупным планом показана малая часть глобальных деструктивных процессов, продвигающих Россию в направлении тотального исторического кризиса 1910-х годов, но носящих подчеркнуто обыденные, внешне неброские формы распада устоявшейся жизни в одном имении, в одном небольшом, сугубо приватном человеческом сообществе.

Постидеологическая эпоха рубежа XX—XXI веков побудила искусство и гуманитарную науку обратить внимание на ряд катастроф, происходящих в первую очередь в жизни природы, экосреды, климата [18], и параллельно исследовать катастрофы и апокалиптические ситуации как архетипические модели, как проявление антиутопизма, актуального в современном искусстве. В известной мере данная тематика определяет лицо современной науки в России и за рубежом [19].

В своей диссертации «Проявление «Не-Я-Концепции» и переживание катастрофы в европейских художественных практиках XV — XX веков» (защищавшейся в июне 2020 года, в разгар пандемии) Г. Консон справедливо связывает катастрофизм с внутренним состоянием личности, в Новое время особенно явственно выраженным в искусстве эпохи романтизма. Принципиальным представляется и вывод ученого о том, что «трансмиссионно-позитивный смысл авторской рефлексии на катастрофическое в жизни… в конечном счете служит укреплению защитного пояса культуры: ноосферы (разума) и пневматосферы (духа)» [20], что косвенно обосновывает бурную популяризацию мотивов катастрофизма во многих видах искусства ХХ-XXI веков.

Не менее существенно то, что современная гуманитарная наука осознает всю условность деления на элитарное и массовое, на серьезное искусство и популярное, отмечая значимость внешне несерьезных произведений, в особенности экранных, в дискуссионном пространстве, обращенном к перспективам развития человечества и рисующем возможные сценарии будущего. К. Разлогов уже описывал свою «аберрацию» при знакомстве с передовыми научными идеями на масштабной международной конференции: «у меня возникло ощущение, что я слышу аннотации голливудских боевиков последнего времени, потому что фантастические допущения и разного рода безумные идеи, которые посещали сценаристов в самом широком жанровом диапазоне… оказались удивительно созвучны новейшим поискам ученых. Более того, они иногда даже предшествовали им» [21]. Тут, конечно, дело обстоит несколько более противоречиво, поскольку голливудские сценаристы и режиссеры нередко активно сотрудничают с самыми передовыми научными учреждениями, получают у них серьезные консультации, так что можно говорить о сотрудничестве художников и ученых в создании искусства. А фильмы, по сути, становятся визуальным полигоном для обкатки новейших научно-технических идей. Так, Д. Кирби рассказывает о трехлетнем периоде консультаций с учеными С. Кубрика, снимавшего «2001: космическую Одиссею» (2001: A Space Odyssey, реж. С. Кубрик, 1968) и руководствовавшегося научными выкладками, так что «по-настоящему фантастичен в фильме лишь черный монолит» [22].

Как следует из недавних исследований об интерпретации кризиса экосреды в кинематографе, современные фантастические жанры существуют одновременно в художественном и в научном контексте [23]. Кинематографисты держат руку на пульсе новейших концепций развития человечества и вариантов бытия цивилизации в будущем. Некоторые, вроде бы чисто развлекательные научно-фантастические фильмы, тем не менее, кажутся иллюстрацией к лекционному курсу по экологии. Так или иначе научные прогнозы находят свои отражения в игровых жанрах кино. «…Междисциплинарное взаимодействие в современной культуре осуществляется не только в традиционных научных формах (семинары, симпозиумы, специализированные журналы и т.д.), но и в пространстве массовой культуры, которая по структуре своей близка к виртуальному мегаполису <…> Новые научные идеи преломляются сквозь призму научно-популярных фильмов и изданий, массовых журналов, телевизионных и радиопередач, да и повседневного общения, перерабатывающего передовые научные гипотезы в удобоваримую для всех (в том числе и деятелей культуры) форму реальных или вымышленных сюжетных коллизий…», — писал К. Разлогов [24]. В данной же книге о проблемах взаимодействия гуманитарной науки и биологии размышляет И. Кондаков.

Мы исходим из многомерности искусства, неиерархического строения медиасреды и уникально высокой значимости художественного творчества, интегрированного в глобальные социальные процессы и находящегося в диалоге как с научными изысканиями, так и с законами бытия органической материи.

Примечания:

[1] Бауман З. Лекция, прочитанная 21 апреля 2011 года в клубе «ПирОги на Сретенке», в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» // Полит.ру. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2011/05/06/bauman.html (дата обращения 20.06.2020).

[2] Ямпольский М. В. Эпидемия: незнание и правда // Colta. 6 апреля 2020. Режим доступа: https://www.colta.ru/articles/society/24006-mihail-yampolskiy-o-tom-kak-pandemiya-razrushaet-illyuziyu-znaniya (дата обращения 23.06.2020).

[3] Manovich L. Software Takes Command. New York, London, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 2013. P. 33.

[4] Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. С. 141.

[5] Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде: Современные тенденции и исторические экскурсы. М.: Прогресс-Традиция, 2017. С. 61—119.

[6] Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. Том II. М.-СПб.: Университетская книга, 2001. С. 295.

[7] Элиас Н. Цит. соч. Том I. С. 194.

[8] Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 589.

[9] Батракова С. П. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры ХХ века. М.: Наука, 1990. С. 223—224.

[10] Бобринская Е. А. Душа толпы: искусство и социальная психология. М.: Кучково поле, 2018.

[11] Ушкарев А. А. Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя, 2019.

[12] Кривцун О. А. Основные понятия теории искусства: Энциклопедический словарь. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 19.

[13] Там же. С. 22.

[14] Sontag S. The Imagination of Disaster // American Jewish Committee. 40, 4, 1965. Pp. 42—48.

[15] Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, Издательская группа «Прогресс», 1992.

[16] Переходные процессы в русской художественной культуре / Отв. ред. Н. А. Хренов. М.: Наука, 2003.

[17] Кондаков И. В. «Смута»: к типологии переходных эпох в истории русской культуры // Переходные процессы в русской художественной культуре / Отв. ред. Н. А. Хренов. М.: Наука, 2003. С. 143.

[18] Brereton P. Environmental Ethics and Film. London and New York: Routledge, 2015; Culture, Creativity and Environment: New Environmentalist Criticism / Eds. F. Becket, T. Gifford. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007; Ivakhiv A.J. Ecologies of the Moving Image: Cinema; Affect; Nature. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2013.

[19] Тенякова О. Катастрофизм как мегатенденция современного цивилизационного развития. Дис. … кандидата филос. наук. Уфа, 2003; Пожаров А. И. Трансформации христианского эсхатологического мифа в современном медиакультурном пространстве. Дис. … кандидата культурологии. М., 2016; Havert N. The Golden Age of Disaster Cinema: A Guide to the Films, 1950—1979. Jefferson: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2019.

[20] Консон Г. Р. Проявление «Не-Я-Концепции» и переживание катастрофы в европейских художественных практиках XV — XX веков. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии (специальность 24.00.01 — теория и история культуры). М.-СПб., 2020. С. 259.

[21] Разлогов К. Э. Образ города в киноискусстве: Между «Метрополисом» и «Матрицей» // Города мира — мир города / Гл. ред. В. П. Толстой. М.: НИИ РАХ; Северный паломник 2009. С. 92.

[22] Kirby D.A. Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema. Cambridge, London: The MIT Press, 2011.

[23] Ibid.; King G., Krzywinska T., Wood Ch. R. Science Fiction Cinema: From Outerspace to Cyberspace. London, New York: Wallflower, 2000.

[24] Разлогов К. Э. Цит. соч. С. 93.

Игорь Кондаков

Доктор философских, кандидат филологических наук, профессор, действительный член РАЕН, Российский государственный гуманитарный университет, Государственный институт искусствознания

«ЯЩИК ПАНДОРЫ». Новые аспекты взаимосвязи культурного и биологического на фоне пандемии[1]

Аннотация: Статья посвящена малоизученной проблеме взаимосвязи и взаимодействия культуры и биологии в современных условиях. В ней обосновывается новое понимание культуры как феномена, неотрывного от социального и биологического уровней мироздания. Биология в свете культурального (культурологического) дискурса выглядит как природная предпосылка культуры и как ее природная среда. Соответственно культура в свете биологического дискурса предстает как аккультурация биологического. Биологизация культуры означает акцентирование биологической основы культурных процессов и явлений, а аккультурация биологии — превращение биологического материала в феномен культуры.

В свете обозначенного понимания соотношения биологии и культуры — либо через посредство социального и политического, либо помимо него, «через голову» социума, непосредственно — в истории культуры можно осмыслить и интерпретировать такие явления, как биологическая угроза культуре, борьба культуры с биологией, восстание биологии против культуры, вмешательство культуры в биологию, проявление биологического в культуре, противоречия культурного и биологического, «снятие» биологического в культуре и т. д. Кроме того на стыке биологии и культуры рождаются такие явления, как ноосфера, биополитика, биоэтика, биотехнологии, биоарт, генная инженерия, искусственная жизнь.

Одним из таких продуктов человеческого творчества с биоматериалом является искусственный коронавирус, задуманный, может быть, и с благими целями (научными, медицинскими), а, может, и как образец биологического оружия. Однако, вырвавшись из-под контроля человека, искусственный вирус стал биологической угрозой всему человечеству и вызвал глобальную пандемию. Противодействие культуры биологической опасности и самосохранение культуры в условиях пандемии вызвало к жизни новую виртуальность как средство оптимизации культурной деятельности и осуществления социокультурной коммуникации в опасной биосреде.

Ключевые слова: культурный дискурс биологии, биологизация культуры, аккультурация биологии, биологическая угроза, биополитика, генная инженерия, геном коронавируса, гибридизация вирусов, биологическое оружие, пандемия, новая виртуальность.

«КАРА ЭДИПА»: Биологическая угроза культуре

Э д и п

Дальнейшую мою узнайте волю:

Приказываю, кто бы ни был он,

Убийца тот, в стране, где я у власти, <…> —

Виновник скверны, поразившей город.

Т и р е с и й

Вот как? А я тебе повелеваю

Твой приговор исполнить — над собой,

И ни меня, ни их не трогать, ибо

Страны безбожный осквернитель — ты!

Софокл. Царь Эдип [1]

Никогда еще в истории человечества (начиная с его далеких истоков) биология не находилась в такой опасной близости к культуре, как сейчас. Под биологией в данном случае я имею в виду не науку о жизни в ее органических формах, а сами механизмы порождения и формирования, развития и функционирования, модификации и гибели жизненных форм и субстратов жизни на планете Земля (т.е. биологическое). Но и биология как наука об одной из важнейших для человека составляющих природы, как никогда, оказалась сегодня неотделимой от гуманитарных исследований, в том числе обращенных к культуре в целом и искусству в частности. И, конечно, особо актуальным стал тот раздел биологии, который непосредственно связан с человеком (биология человека как биосоциального, или, точнее, био-социо-культурного существа), включая медицинский дискурс человека, который, как показал М. Фуко, может содержать в себе клинический опыт, научные исследования и философскую рефлексию, а также дискурс биополитики [2].

Противоречия между биологией и культурой бросались в глаза гораздо реже противоречий между социумом и культурой. В последнем случае любые формы воздействия политиков на культурный процесс и художественное творчество, вмешательство цензуры и органов государственного управления, влияние экономической и политической конъюнктуры, перипетии общественного мнения и даже борьба суждений вкуса — вольно или невольно сказывались на актуальной культуре и отношении к культурному наследию. Что же касается противоречий между биологией и культурой, между медицинским, научным и художественным дискурсами, то они становились заметными, например, в ситуациях болезни и смерти деятелей культуры, когда невольно прерывался творческий процесс, оставались незавершенными художественные произведения или научные открытия, когда на культурные тексты — философского ли, научного или художественного содержания — болезнь налагала печать душевного кризиса и патологии личности, творческого упадка и деградации таланта [3].

Другое дело — социальные и биологические процессы глобального масштаба, вовлекающие в себя массы людей и вызывающие к активности мощные созидательные, но чаще разрушительные силы. В социальной сфере — это войны, революции, массовые волнения и беспорядки, оказывающие прямое и косвенное воздействие на культурные процессы и явления разного уровня значимости и ценности, но особенно — эпохального размаха. Подобное же мощное воздействие на культуру производят природные катастрофы — землетрясения, извержения вулканов, наводнения, тайфуны, смерчи и т. п. — по преимуществу физического порядка, происходящие в геосфере. Сюда же примыкают и катастрофические процессы биологического порядка — различные эпидемии и пандемии вирусных смертоносных заболеваний — чумы, холеры, оспы, энцефалита, «испанки», спида и др., распространяющиеся в биосфере. В этом своем проявлении конфликт общества и культуры с биологической опасностью (как правило, невидимой) происходит с особой непредсказуемостью и неумолимостью, приобретая для участников этих процессов во многом судьбоносный и мистический характер.

Столкновение человечества и отдельных человеческих особей с жестокой неумолимостью природы — в ее физических, отчасти химических и особенно биологических проявлениях сохранялось в истории человечества как трагические события планетарного порядка; отображались в литературе и искусстве как величайшие бедствия, служащие испытанием вере, гуманизму, любви, мировой гармонии, красоте, мудрости, морали; подвигали философию, религию и науки к поиску ответов на вечные вопросы и рецептов спасения. Но — в ответ на все чаемые способы спасения от массовых смертей и все профилактические меры научного, религиозного, эзотерического и магического характера — природа (в том числе ее биологический сегмент) как будто открывала каждый раз новые резервы болезнетворных и гибельных стихий всемирного хаоса. И человечество снова и снова оказывалось перед новой глобальной угрозой неизвестного происхождения и тем более неисповедимого преодоления.

Так, на смену «классическим» чуме и холере пришла «неклассическая» «испанка», а вслед за непреодоленным еще вирусом ВИЧ подошла пора загадочного коронавируса. Сегодня именно коронавирус вышел на первую строку мировых новостей. Но в будущем возможны новые эпидемии и пандемии, вызванные (как полагают некоторые микробиологи) еще более сложными и неожиданными для человечества биологическими образованиями. Общий взгляд на динамику микробиологического фона социокультурной истории человечества заставляет поневоле предположить, что природа находит все более совершенные средства воспрепятствовать гегемонии человека и пресечь амбициозные проекты «покорения природы», также совершенствующиеся раз от раза, век от века…

Столкновения культуры с природными стихиями казались всегда человеку в принципе непреодолимыми, а потому и безысходными. Но там, где люди сталкивались с физическими силами природы геологического и географического порядка, эти драматические события казались объективно не разрешимыми, титаническими, извечными — что подтверждалось визуально — простыми наблюдениями за происходящими природными катаклизмами. В то же время вирусные пандемии — невидимые, неощутимые — уже в силу этого представали гораздо более грозными и устрашающими, трагически направленными на уничтожение человечества и его культурного наследия, на вытеснение человеческих жизней с планетарной арены естественной истории.

Перед этими обстоятельствами человек всегда чувствовал свое полное бессилие, казавшееся тем более отчаянным, что болезнь, в отличие от землетрясения или урагана, представлялась временным состоянием человеческого организма, которое можно и должно преодолеть средствами, потенциально доступными человеку, — лекарствами, вакцинами, врачебным опытом, клиническим обследованием, карантином… Однако, как свидетельствовала историческая память, в каждом новом случае эпидемии ни одно из известных к тому времени средств не годилось: оно оказывалось практически неприменимо, бесполезно, иллюзорно. Любая новая биологическая угроза для человечества была своего рода «черным ящиком», проникнуть внутрь которого, помимо специального научного исследования, предпринимаемого «с нуля», было невозможно. Пока ученые продолжали искать ответы, поставленные перед людьми предшествующим наступлением природы, природа предлагала человечеству новый вызов, к которому общество было, как правило, совершенно не готово.

Более того, мы видим, что конфликт между культурой и биологией, время от времени возникающий в истории человечества, почти всякий раз остается не разрешенным, тем более — не разрешенным своевременно. Ответ культуры на вызов природы всегда запаздывает, а иногда бывает неадекватным, мнимым, ошибочным. Еще чаще возникает «разброс» мнений, и поиск гипотетических ответов на «вызов» природы, идущий в разных и даже противоположных направлениях, ведет не к разрешению проблемы, а к бесплодной полемике между различными научными направлениями, школами, подходами. В конечном счете — между амбициями разных научных (и вненаучных) сообществ, которые в борьбе между собой подключают различные аргументы политического, национального, этнокультурного и эмоционально-психологического характера, тем самым дискредитируя свои теоретические цели и практические задачи [4]. И когда наука оказывалась неспособной дать адекватный и быстрый ответ на вызов природы, на авансцену истории выступали антинаучные — мифологические, религиозные, эзотерические, мистические — интерпретации грозных событий.

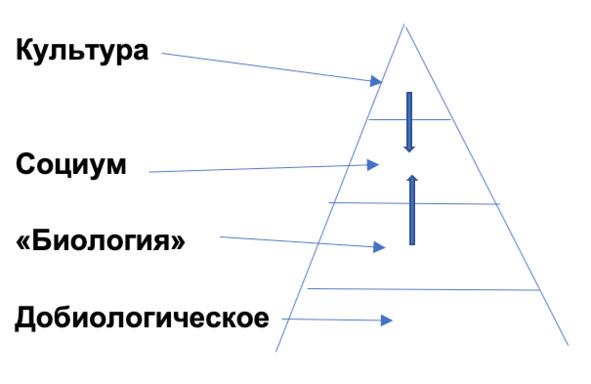

Определенное осложнение диалога между культурой и биологией представляет то обстоятельство, что отношения между биологией и культурой опосредованы социумом (т.е. социальными отношениями и институтами, социальными ролями и структурами социального поведения, ценностными ориентациями, нормами и традициями определенного общества, стереотипами и предрассудками отдельных социальных групп и сообществ). На расположенной ниже схеме уровней мироздания показано соотношение культурного, социального и биологического уровней человеческого бытия.

Культура относится к социуму как «высшее» к «низшему»; так же соотносятся между собой социальное и биологическое, «биология» и добиологическое (химическое, физическое и т.п.) [5]. «Каждая форма материи — это своеобразный „пакет“ признаков всех предшествующих форм материи. Высшие формы материи не утрачивают всего содержания низших, а несут основное их содержание в себе в обобщенном и интегрированном виде. <…> Основное содержание предшествующих ступеней развития в обобщенном и „уплотненном“ виде в последующие ступени» [6]. Применительно к нашей теме исследования это означает, что черты биологического в свернутом и обобщенном виде присутствуют в социальном и объясняют существующую преемственность между биологическим и социальным. Черты социального, также в свернутом и обобщенном виде, присутствуют в содержании культуры.

«Окружающие нас вещи, — писал яркий представитель „философии пограничных проблем“ В. В. Орлов, — это сгустки бесконечной истории. В них и через них прошлое оказывается живым и действующим вокруг нас. Познать вещи поэтому — значит увидеть в них их историю, расшифровать бесконечное число „текстов“ — физических, химических, биологических и пр., спрессованных в единую „запись“ качества или сущности вещи, увидеть <…> [в них. — И.К.] как бы „следы“, „отпечатки“ и „тени“ прошлого» [7]. В этом отношении формируемая человеком «вторая природа» (т.е. культура) аккумулирует в себе бесконечное многообразие предшествующей истории [8].

Для понимания человека как социального и культурного существа чрезвычайно важно понимать место «биологического» в системе «человеческого». «Биологическая природа человека составляет необходимый уровень человеческой сущности. Чтобы быть существом социальным, человек должен быть прежде живым существом, обладающим наиболее сложной среди живых существ биологией», — утверждает философ, размышляя о соотношении социального и биологического уровней мироздания. — «Человек как целостное существо, — продолжает он, — есть социальное существо, включающее в себя свою биологическую основу, но обладающее интегральной социальной сущностью» [9]. Я бы уточнил: целостный человек есть социокультурное существо, и далее — по тексту. Но оговорка философа, убежденного марксиста, как мы далее увидим, была, конечно, не случайна. Культурная «надстройка» над социальным и биологическим специально не обсуждалась и особенно его не интересовала — в силу ее «нематериальности».

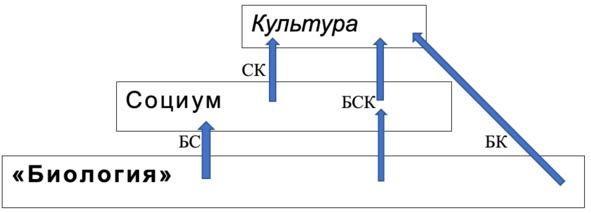

То, что социальное интегрируется с культурным и неразрывно с ним — убедительно показал уже П. А. Сорокин [10]. Сложнее разобраться с присутствием биологического в культурном. С одной стороны, в превращенном виде биологическое, интегрированное в социальное (биосоциальное — БС), трансформируется далее (через социокультурное — СК) в культурное (биосоциокультурное — БСК). Но и само биологическое в обобщенном и «уплотненном» виде непосредственно входит в культуру и интегрируется культурой как биологическая предпосылка культурного. Таким образом, «биология» привносится в культуру различными путями — через посредство социального (так сказать, в «снятом» виде) — как биосоциокультурное (БСК); и непосредственно — как биокультурное (БК). Ниже эти процессы показаны на схеме:

Однако в некоторых типах цивилизаций эта общая схема соотношения уровней человеческого бытия «работает» в специфическом режиме. Уровни человеческого бытия «переставлены» и им придан функциональный статус. К примеру, в нацистской Германии система тоталитарной культуры находилась в непосредственной зависимости от «биологии» (раса, этнос), а обобщающие суждения и решения относились к сфере социального и политического. При этом политически ценная для тоталитарного режима культура (биологически укорененная в расе и нации) приобретала чисто политико-идеологический статус, а политически отверженная и биологически чуждая (например, неарийская культура) низводилась до уровня уничтожения (как биологически вредная и опасная для истинных арийцев субстанция). Иерархия уровней бытия была извращена: вслед за биологическим уровнем шел сразу культурный, а социально-политический — завершал архитектонику уровней и содержал в себе все выводы и обобщения, важные для режима [11].

По-иному искажалась схема уровней человеческого бытия в советской тоталитарной системе. Культура выводилась прямо из социума по жесткой классовой (и партийной) схеме. Этно-национальные (т.е. в той или иной степени биологически обусловленные) различия культур игнорировались, исходя из принципа пролетарского интернационализма. Социально осуждаемая культура (рабовладельческая, буржуазная, дворянская) отвергалась; ей приписывались свойства физиологические, биологические; а переживаемые ею состояния описывались в терминах «упадок», «разложение», «загнивание». Социально предпочитаемая культура (пролетарская и, на худой конец, крестьянская, позднее социалистическая) наделялась высшим политико-идеологическим статусом, который и определял социальную значимость и ценность культуры — в зависимости от ее социально-классового происхождения и политической ориентации. Национальное и этническое своеобразие культуры рассматривалось на уровне формы (сталинская формулировка гласила: культура в Советском Союзе — «социалистическая по содержанию» и «национальная по форме»), т.е. воспринималась лишь как оттенок идеологии, апеллирующий к национальному самосознанию населения союзных и автономных республик. С «биологией» оказались связаны лишь культуры прошлого — первобытного, рабовладельческого и феодального общества, а из современности — реакционная буржуазная культура на стадии загнивания империализма [12].

В результате тоталитарных практик то культура, то биология подменяются своими социальными эквивалентами, и диалог культуры с биологией на деле оказывается социокультурным разговором, а диалог биологии с культурой вытесняется биосоциальными проблемами. Говоря иными словами, биологический дискурс то и дело «выдавливается» из культурного пространства дискурсом социальным, а нередко и политическим. Но то же самое происходит и с дискурсом культурным (или, что в данном случае почти одно и то же, дискурсом культурологическим) — применительно к биологии: он тоже «выдавливается» дискурсом социальным (социологическим) или даже чисто политическим.

Вся советская история переполнена примерами того, как проблемы биологии или медицины предельно политизировались. Запрет на достоверную информацию о состоянии здоровья вождей (начавшийся еще при жизни Ленина), табуирование фрейдизма и психоанализа, борьба с педологическими «извращениями», канонизация и мифологизация учения и селекционной практики И. В. Мичурина, возвышение и апология личности и псевдонаучной деятельности акад. Д. Т. Лысенко и его соратников — И. И. Презента и О. Б. Лепешинской, уничтожение советской генетики как буржуазной «лженауки» и гонения на выдающихся отечественных генетиков (начиная с акад. Н. И. Вавилова), дискредитация первооткрывателя гена Г. Менделя, разоблачение «вейсманизма-морганизма», разгромная сессия ВАСХНиЛ 1948 г. и одиозное дело «врачей-убийц» 1953 г. — все это звенья одной цепи, выкованной в Советском Союзе — преимущественно в Сталинскую эпоху, но продолжавшуюся и за ее пределами…

Смысл всех этих интерпретаций биологического в советском политическом дискурсе (а отчасти и в политическом лексиконе) заключался в том, чтобы представить биологические процессы: медицинскую практику, врачебный диагноз, неурожай зерновых, падеж скота, болезнь и смерть человека и т. п. — как результат политического заговора, запланированную диверсию, вредоносное лечение подкупленных врачей или происки империалистических разведок, — т.е. как закамуфлированные проявления классовой борьбы в повседневной жизни, в науке, в медицинской и сельскохозяйственной практике. Но и позитивные результаты биологических процессов (выведение нового сорта полезного растения или селекция эталонного животного, достижение высокого урожая, проведение эффективного курса лечения, совершение выдающегося научного открытия в сфере биологии и т.д.) объяснялись парадоксально: успешным овладением марксистской теорией, проведением в жизнь идей «Краткого курса истории ВКП (б)», ведением эффективной классовой борьбы со скрытыми «врагами народа», активной социальной позицией борца, бдительностью советского гражданина и тому подобной демагогией.

За «биологией» советскими идеологами не признавалось ни способности к саморазвитию и самоорганизации, ни к сохранению и передаче наследственности, ни возможности деградации и гибели, ни приспособляемости к объективным условиям. Предполагалось, что только вмешательство социальных факторов может изменить или сохранить, отобразить или преобразить облик, сущность, типологию, динамику, направление развития или упадка биологического и природы в целом. В том же случае, когда наблюдалась «непокорность» биологического социальным преобразованиям, искусственному отбору (селекции), выявлению и воспитанию необходимых черт и свойств, запланированных заранее, — это должно было свидетельствовать о допущенных просчетах и ошибках в работе с «биологическим материалом», о неверно составленном плане биопреобразований, о неспособности человека (группы или сообщества) управлять биологическим с позиций социального или о преступных, вредительских, враждебных намерениях социального оператора или менеджера, подменившего общественное — биологическим [13].

Знаменитый лозунг Сталинской эпохи, позаимствованный из дилетантских суждений агронома-самоучки Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, — взять их у нее — наша задача» [14] — соперничал по значимости и популярности со сталинским: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики» [15]. Казалось: все в руках «нового человека», одержимого той или иной политической идеей. Революционным преобразованиям могли и должны были быть подвергнуты не только общественные отношения, но и сама природа, в том числе природа человека (отсюда увлечение советских вождей евгеникой и социальной геронтологией, движимое надеждой на успехи политики в преобразовании биологии).

Неслучайно и то, что биологическое в своих взаимоотношениях с социумом и его представителями представало в советской интерпретации прежде всего как пассивный «материал» для социальных действий и экспериментов или как опасный материал, управление которым в социальных целях не всегда удачно. Поэтому одним из самых недопустимых методов в общественных и гуманитарных науках считалось «биологизаторство» социальных и культурных явлений. Так, например, М. М. Бахтина, защитившего в ИМЛИ АН СССР докторскую диссертацию «Ф. Рабле в истории реализма», обвиняли в биологизации литературы и культуры средневековья и Ренессанса, а также во фрейдизме [16], а Л. Н. Гумилева, защитившего вторую докторскую диссертацию по географии (этнологии), в связи с его пониманием этноса как феномена, обусловленного ландшафтом и биосферой, вообще объявили расистом и надолго отлучили от науки [17].

На первый план идеологической борьбы в тоталитарном государстве вышла борьба политизированной культуры с биологией.

В античной мифологии невольные преступления Эдипа против человеческой природы были покараны богами эпидемией, охватившей Фивы, которыми правил Эдип-царь. Сам Эдип заплатил судьбе своей слепотой и добровольным изгнанием… А виновен Эдип был в том, что, сам того не ведая, нарушил основополагающие принципы биополитики своего времени: совершил отцеубийство и вступил в кровосмесительные отношения с матерью. На пошатнувшееся равновесие биологии человека и культуры природа ответила массовым истреблением социума — чумой. Миф об Эдипе воплощал в себе социобиологическое табу, запечатленное в культурной норме. И последующая история человечества периодически возвращала культуру к тому же экзистенциальному порогу, возлагая ответственность за восстание биологии против социума на культуру.

«ПИРРОВА ПОБЕДА»: Культура в борьбе с биологией

Так вот она, гармония природы!

Так вот они, ночные голоса!

На безднах мук сияют наши воды,

на безднах горя высятся леса!

Лодейников прислушался. Над садом

Шел смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

хорек пил мозг из птичьей головы,

и страшно перекошенные лица

ночных существ смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

соединяла смерть и бытие

в единый клуб. Но мысль была бессильна

соединить два таинства ее.

Николай Заболоцкий. Лодейников в саду [18]

Излюбленной концепцией советских идеологов была теория подчинения биологического социальному и преобразования биологии по лекалам социума. За этой концепцией стояла апология колхозного строя, успехи которого объяснялись подчинением сельского хозяйства (и вместе с ним всего сельского населения и сельхозпродукции) — политике коллективизации, а значит, переносом классовой борьбы в мир природы. Борьба с генетикой и репрессии против генетиков логично вписывались в русло этой агрессивной и жестокой политики, направленной на тотальную политизацию не только социума и культуры, но также и всей природы.

Лидер и главный идеолог сталинской биополитики акад. Д. Т. Лысенко утверждал, что биология — это материал для различных социальных преобразований и экспериментов. «Согласно Лысенко, наследственность живого тела строится на основе условий внешней среды, в которых существовали многие поколения того или иного организма, и всякое изменение этих условий ведет к изменению наследственности. Этот процесс он называл „ассимиляцией внешних условий“. <…> По мнению Лысенко, наследственные факторы, передающиеся от предков потомству, не являются чем-то неизменным или относительно неизменным — они являются ассимилированными внешними условиями». Для того, чтобы управлять биологическими процессами и радикально видоизменять их наследственность, нужно лишь «расшатать» стабильность наследственности. «Лысенко полагал, что организмы, находящиеся в дестабилизированном или „расшатанном“ состоянии, представляют особый интерес с точки зрения возможностей воздействия на их наследственность» [19].

В сфере культуры применение этой же политической доктрины вело к тому, что культура также понималась как материал политики, легко преобразуемый в нужном направлении при нажиме сверху. Все явления культуры, оцениваемые государством позитивно, «поднимались» до высших политических оценок, а все культурные явления, оцениваемые официозом негативно, «опускались» до биологии и третировались как «недосоциальное», не доведенное до нужных критериев, т.е. низменное и извращенное. Неслучайно «буржуазное» и «декадентское» искусство в СССР постоянно характеризовалось при помощи физиологических и психиатрических терминов.

В связи с социобиологической интерпретацией колхозного и советского строительства поэма Н. Заболоцкого «Торжество земледелия», в которой иронически рисовалась триумфальная победа природы над социальными отношениями, была квалифицирована как пародия и клевета на колхозную жизнь и сатира на сталинскую коллективизацию, а поэт был заклеймен как подкулачник и проводник кулацкой идеологии [20]. В то же время шолоховская «Поднятая целина» была поднята на щит советской идеологии как эффектная пропаганда победы большевистской политики над природой страны, над природой человека — с его частнособственническими инстинктами, натуральным хозяйством, вековыми традициями донского казачества и русского крестьянства, опытом взаимодействия с окружающей природой. Само название шолоховского романа, воплотившего «социальный заказ» Сталинской эпохи, должно было символизировать одоление «неосвоенной природы» (поднятие «целины») — одновременно: непаханой земли и непреобразованного человеческого материала.

Написанная на шолоховский сюжет опера И. Дзержинского «Тихий Дон» (сегодня прочно забытая) сразу стала эталоном музыкального соцреализма. 17 января 1936 г., во время гастролей МАЛЕГОТа в Москве, спектакль посетили Сталин и Молотов, встретившиеся с автором оперы и руководителями постановки. Во время беседы вожди «дали положительную оценку работы театра в области создания советской оперы, отметили значительную идейно-политическую ценность постановки оперы „Тихий Дон“» [21]. Акад. Б. В. Асафьев в то же время резюмировал: «„Тихий Дон“ — на своем этапе — отстоял и оправдал права на признание здоровых и жизненных корней в советской опере» [22]. Воодушевленные успехом и признанием композитор И. И. Дзержинский и дирижер спектакля С. А. Самосуд откликнулись на беседу с благосклонными вождями проникновенными статьями, опубликованными 21 и 24 января 1936 г. [23].

А 28 января в «Правде» была опубликована знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», — не то продиктованная Сталиным, не то написанная по его заданию — в связи с посещением 26 января вождями в ГАБТе оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» [24]. В статье «естественной, человеческой музыке» [как в опере «Тихий Дон» И. Дзержинского. — И.К.] противопоставлялась «нервозная, судорожная, припадочная музыка» Шостаковича [заимствованная, по мнению авторов статьи, из джаза! — И.К.], которая затем называется еще «дергающейся, крикливой, неврастенической». «Опера эта сумбурна и абсолютно аполитична», — поэтому, говорится в статье, «она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории». Неоднократно подчеркивая «грубо натуралистические черты» музыки Шостаковича, статья утверждает, что «музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены»; «в таком же грубо натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене». «…Сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличии представлены все — и купцы и народ» [25].

Так, Д. Шостакович был осужден за «натурализм» и «физиологизм» его музыки, будто бы проявившиеся в его опере «Леди Макбет Мценского уезда», которая в одночасье предстала едва ли не чисто биологическим феноменом! Стремясь «идти в ногу со временем», Б. Асафьев счел возможным охарактеризовать Шостаковича «как композитора музыкального театра „вне этики“», ссылаясь не только на «Леди Макбет», но и на более ранний «Нос» [26]. Если «Нос», по Асафьеву, посвящен изображению «людей — нелюдей», то «Катерина Измайлова» [второе название оперы «Леди Макбет». — И.К.] обращена к «предельно цинично себя обнаруживающей чувственности» [27]. Ставший к этому времени вполне официозным критиком, Б. Асафьев задним числом объяснял предпочтение Сталиным оперы И. Дзержинского — опере Д. Шостаковича: «…Советская общественность резко предпочла оперу таланливого юноши Дзержинского[2] „Тихий Дон“, потому что в ней на основе эпизодов знаменитого романа Шолохова повеяло свежестью народной лирики и реализмом народных характеров. На сцене вновь появились люди живой интонации и естественной повадки, мелодии одушевились песенностью, лирика стала вновь выразителем здорового чувства. Вот за эти дорогие слуху и сердцу массового слушателя свойства опера „Тихий Дон“, при некоторой ее профессионально несовершенной технике, была приветно принята и прошла почти по всем оперным сценам Советского Союза» [28].

В терминах тоталитарной идеологии доступная массам музыка Дзержинского означала естественность, народность и здоровье — нравственное и физическое, а музыка Шостаковича («антинародная») демонстрировала извращение, звериные нравы, психическую болезнь и… цинизм, безнравственность в отношении человека (особенно «простого человека»). Музыка Дзержинского казалась политически ценной, одухотворенной, по-советски человечной (хотя и культурно несовершенной), но это не беда: учиться можно бесконечно! А музыка Шостаковича виделась аполитичной, безыдейной, культурно-изощренной и… бесчеловечной (!). Дзержинский был «свой» в советской тоталитарной культуре, простой и понятный, а Шостакович — «чужой», странный, непонятный и даже враждебный тоталитарной культуре, от которого всего можно было ожидать.

Иван Дзержинский — в рамках советской идеологии — воплощал надежную и ясную политическую ангажированность советского человека, безусловно поддерживающего любые инициативы вышестоящей власти. (Может, даже его фамилия казалась руководству страны «социально близкой»!) А Дмитрий Шостакович в советской системе длительное время воплощал «темное», политически неконтролируемое, бессознательное начало, ассоциировавшееся с биологической подоплекой человека, упорно сопротивляющейся политике, властному дискурсу, а потому оправдывающей творческий индивидуализм и, почти наверняка — политический анархизм. Более того, Шостакович в Советском Союзе довольно долго (и ярко!) символизировал своего рода советское «дегенеративное искусство» (термин германской пропаганды), авангардистский нонконформизм — со всеми вытекающими отсюда последствиями — для искусства, для народа, для вождей и самого творца…

В результате складывался очень своеобразный статус культуры (включая науку, искусство, философию и т.д.) в контексте тоталитарного общества. Культура фактически лишалась собственной ценности и функциональности. У нее было два пути — возвышения и падения: либо культура становилась средством политики (а значит, и частью политики); либо она превращалась (метафорически и буквально) в продукт разложения, презренную биомассу, отходы социально-политического строительства. Тогда она принадлежала физиологии, биологии, медицине, анатомическому театру и служила образцом непригодного к употреблению продукта человеческой жизнедеятельности, обреченного на изъятие, осуждение и уничтожение.

Советская культурология, складывавшаяся в 1970–80-е годы, последовательно отделяла себя от биологии и представляла себя как общественную науку, далекую от естественнонаучных изысканий. Общепризнанный лидер социально-культурных и культурно-антропологических исследований того времени Э. С. Маркарян так определял «культуру»: «Данное понятие, как бы различно его ни понимали и трактовали, так или иначе призвано выразить в современном обществознании своеобразие человеческой жизнедеятельности и провести разграничительную линию между нею и биологическими формами жизни» [29]. Далее, культура рассматривается как один из аспектов сферы социальной жизни («организация культуры», или «структура культуры») — наряду с «социальной организацией» (социальной структурой) и «организацией деятельности» (структурой деятельности) [30].