автордың кітабын онлайн тегін оқу Царские сокровища, или Любовь безумная

Валентин Лавров

Царские сокровища, или Любовь безумная

© В.В. Лавров, 2019

© «Центрполиграф», 2019

* * *

Боже, как тяжело за бедную Россию!

Николай II, пятница, 20 октября 1917 года, Тобольск

От автора

В основу этой книги положены подлинные исторические события, случившиеся летом – зимой трагического для России 1917 года.

Благодарю за добрую помощь в предоставлении важных, прежде не публиковавшихся материалов научного руководителя Государственного архива Российской Федерации, доктора исторических наук, профессора Сергея Владимировича Мироненко, а также сотрудников архива Н.И. Абдулаеву, Л.И. Кулагину и О.Н. Копылову.

Часть первая. Сумасшедший мир

Погребальный марш

Июнь 1917 года. Гений сыска, атлет-красавец граф Соколов, узнав о гибели на океанском пароходе сына, отца и жены Мари, погрузился в страшную меланхолию. Почти месяц он заливал горе в портовых кабаках, где не вспоминали о сухом законе, который в годы войны ввели в России. Наконец, однажды утром он поднялся с постели с твердым решением: все, пора действовать – спасать государя. Теперь после многих опасных приключений он стремился в Петроград. Он не жаждал покоя и уединения. Он хотел одного: проникнуть к заточенному в Царском Селе государю Николаю Александровичу. И не ведал наш герой, что неугомонная судьба уже уготовила ему очередное, пожалуй, самое суровое испытание…

* * *

Все рухнуло.

Могучая, громадная Российская империя с хорошо отлаженным, сложнейшим государственным механизмом нежданно рассыпалась. Не стало порядка, не стало закона, исчезли городовые, размножились грабители и насильники, былое изобилие сменилось всеобщим голодом и разрухой.

Россию теперь не боялись враги и не уважали друзья. Ее мог унизить всякий, ибо у государства отсутствовал стержень, который дает силу и прочность сложной государственной конструкции, – у нее не было дисциплинированной армии и не было крепкого правительства. Но еще страшнее было то, что народ не был объединен единой и манящей целью – победить в войне.

Зато был великий раздор. Смута кровавым вихрем гуляла по некогда великой России. Император Николай Александрович под истеричным напором русской интеллигенции и глумливой толпы отрекся от престола.

Все рухнуло.

Власть захватили горлопаны-аферисты, скромно назвавшие свое правительство Временным. Это правительство оказалось совершенно непригодным для управления громадной страной, которая к тому же находилась в состоянии тяжелейшей войны.

Фронт разваливался на глазах. Солдатня, за три года устав от окопной жизни, соскучившись по родному крову и бабьему телу, с интересом слушала хитрых людишек с вороватыми глазами – агитаторов. Эти типы неведомым образом, словно вши окопные, пролезали повсюду, заводились не только в тылу, но и на передовой. Они терлись среди людей, внезапно выскакивали вперед, начинали торопливо, словно пулемет, строчить наяривающим голоском, привычно сыпать словами:

– Товарищи, от кого наши беды? От мировой буржуазии и ее эксплуатации. У буржуев промеж себя уговор – жизнь нашу угнетать. И войну они на вред простым людям начали, дескать, перебейте друг дружку! Товарищи, бросайте оружие и расходитесь по домам. Срочно! Партия большевиков и лично друг солдат и трудящихся товарищ Ленин призывают: «Всю помещичью землю – крестьянам, заводы и фабрики – рабочим». И барахло эксплуататоров – все ваше, товарищи! Не сомневайтесь, метите подчистую. Потому как они награбили, а вы – заслужили.

Выпуливая опасные слова, агитатор все время, как ворона на плетне, вертит головой и, острым черным глазом заметив офицера, тут же соскакивает на землю, норовит смешаться с толпой.

Мели, Емеля, Германия через своих посредников-большевиков за все платит!

Работенка у агитаторов была опасная, порой давно не стриженную голову вместе с пенсне теряли. Но, изощрившись в хитростях, попадались не все, а интерес денежный агитаторы имели хороший. Впрочем, лживые речи падали на подходящую почву. Всходы были зловещими.

Каждая война начинается под звуки патриотических песен, а кончается погребальным маршем.

* * *

Все рухнуло.

Наслушавшись смутьянов, начитавшись листовок германской печати, солдаты промеж себя рассуждали: «Воевали-то мы за царя, веру и Отечество, а теперь ничего этого нету. Царя свергли, а про Бога ученые объяснили, что его для свечной торговли попы выдумали. Воевали за Отечество. А где оно? Разве Керенский – Отечество? Тьфу, видимость одна. Так чего в окопах вшу кормить? Может, и впрямь хватит терпеть эту, как ее, эксплуатацию? Айда по домам! Умные люди не попусту пишут: давно пора воткнуть штык в брюхо мировой буржуазии. Будя, попили нашей рабоче-крестьянской кровушки. Теперь мы станем ихнюю, буржуазную, кровь пить да ихнее добро по домам растащим, баб ихних пощупаем, – может, и впрямь слаще наших, крестьянских? Землю помещичью промеж себя поделим. Сами помещиками заживем, разлюли малина! Только спешить надо. Народец нынче наглый пошел, не успеем глазом моргнуть, как без нас все схапают, растащат по избам, вот и поспеем к морковкину заговенью!»

Началось брожение миллионов, с дьявольской гениальностью продуманное в германском Генштабе и поддержанное российскими революционными клоповниками. Разнузданной и алчной оравой солдаты устремились к своим деревням, разбросанным по бескрайним просторам несчастной России. Бежали не с пустыми руками – заплечные мешки набивали до отказа: патронами, гранатами, бабьим платьем, сдирали с окоченелых мертвецов гимнастерки и сапоги, – все в доме сгодится.

Эшелоны облепляли, как саранча, набивались в вагоны – не вздохнуть, не выдохнуть. По нужде не пробраться до тамбура, ибо и в тамбуре стояком стояли, и на крышах лежали, и на подножках и на буферах сидели, откуда, на мгновение забывшись сном, летели на рельсы, превращались в кровавое месиво.

На войну шли, выплясывая под гармонь, высвистывая и горланя непристойные частушки и разухабистые песни. Теперь разбегались тишком и с позором.

Шел страшный 1917 год.

Правительственная телеграмма

Бывший московский губернатор, бывший товарищ министра внутренних дел России, генерал свиты его императорского величества генерал-лейтенант Джунковский в мае семнадцатого года воевал на Западном фронте, служил командиром Пятнадцатой Сибирской дивизии.

Этот человек был редкой породы и крепкого замеса. Превыше всего он ставил честь русского офицера, а смысл жизни давало служение Отечеству, престолу, Православной церкви.

Неустрашимость в бою, забота о солдатах, неприхотливость в быту – все это для Джунковского не являлось какими-то особыми достоинствами, для генерала это было столь же естественным, как и дыхание.

Джунковского солдаты обожали. К каждому рядовому, пусть самому некудышному, он относился как к близкому человеку, многих знал по имени, интересовался их семьями. Порой укорял:

– Ты, Васька, когда письмо матери писал?

Рядовой ел глазами начальника и с отчаянным восторгом кричал:

– Виноват, господин генерал! Все нет время…

Джунковский укоризненно качал головой:

– Чтобы сегодня же написал, понял? Соображать, глупая башка, надо – мать заждалась… А кормили вас нынче как?

– Спасибо, ваше превосходительство, нечего Бога гневить – хорошо поели: щи с мясом, каша с маслом!

Генерал шел дальше, а солдаты шумели:

– Вот это командир! Да мы за такого головы не пожалеем!..

Действительно, дивизия Джунковского была самой надежной и боеспособной на Западном фронте.

Утром 29 мая Джунковский сидел на стуле около штаба и точил шашку. Шашка была великолепной златоустинской работы, с тонкой золотой отделкой. Еще в 1913 году, когда он прощался с губернаторством, московские купцы поднесли ему шашку в подарок.

И ходил командир дивизии в конную атаку, словно был не седым генералом, а молоденьким офицериком, рубал в отчаянном бою врага, и смотрели на него подчиненные с искренним восхищением.

Из штаба выскочил телеграфист. Это был узколицый белобрысый парень из лифляндцев. В руках у него была лента. Он вытянулся перед Джунковским:

– Господин генерал, вам срочная телеграмма.

– Читай! – кратко приказал Джунковский.

Телеграфист повесил меж пальцев ленту, с расстановкой и заметным акцентом прочитал:

– «Начальник штаба Девятого армейского корпуса Геруа извещает начдива пятнадцатой Сибирской стрелковой дивизии генлейта Джунковского: необходимо теперь же выехать в Петроград для допроса в Чрезвычайную следственную комиссию Временного правительства по делам Министерства внутренних дел. Известить о времени отъезда и сообщить, кому сдано командование дивизией».

Джунковский принял ленту, прочитал ее раз, другой и был весьма удручен содержанием. Однако стал собираться в дорогу.

* * *

Офицеры подняли граненые стаканы, пожелали Джунковскому скорейшего возвращения, хотя все по чему-то были уверены: любимого командира арестуют и больше они не увидят его.

– Чего нюни распустили? – Джунковский обвел боевых товарищей взглядом. – Я даже все свои вещи оставляю, знаю, что вернусь.

Произнеся последнюю фразу, Джунковский осекся, поймав себя на мысли, что, вопреки правилу всегда говорить правду, на сей раз лукавит: в возвращение верилось не очень. Махнул рукой:

– Ну, вернусь не вернусь, в любом случае держите в дивизии дисциплину железную! Паршивых агитаторов преследуйте без жалости. Кормежка солдат – особый разговор, хоть сами от голода валитесь, а солдат всегда сытым должен быть. И еще – относительно приказов, которые приходят от членов Временного правительства и военно-морского министра Керенского. – Вздохнул, откашлялся, подыскивая правильные слова. – Приказы следует выполнять неукоснительно – об этом нет нужды говорить, сами знаете. Но… – обвел офицеров хит рым взглядом, подмигнул, – выполняйте, господа офицеры, приказы из Петрограда с разумением, дабы от ваших действий не последовало вреда для дела, а была бы только польза. Поняли?

– Так точно, господин генерал, поняли! – поддержали офицеры. – С приказами Временного правительства только в нужник ходить…

Джунковский строго пресек:

– Лишнего не говорить! Приказы начальства не обсуждают, а выполняют… с разумением. – Взглянул на карманные часы – как бы на поезд не опоздать. – Ну, друзья, уезжаю, а сердце оставляю с вами. Пьем прощальную, на посошок! Как у нас, преображенцев, говорили: за всех больных и в жопу раненных!

Офицеры рассмеялись, на душе от незатейливой шутки чуть легче стало.

…Вскоре генерал Джунковский садился в поезд, направлявшийся в революционный Петроград.

В Минске его поджидала еще одна дурная весть: Верховного главнокомандующего толкового Алексеева заменили Брусиловым.

Ехавшие с Джунковским в вагоне молодые офицеры спросили:

– Почему это назначение так вас огорчило?

Джунковский отвечал с армейской прямотой:

– Слава Брусилова дутая. По натуре своей он лакей и среди офицеров уважением не пользуется.

И действительно, вскоре стало известно: прикатив в новом качестве в Могилев, Брусилов сразу принял заискивающий тон по отношению к местным Советам, держал себя униженно. Дошло до того, что, когда на вокзале его встретила почетная стража, сделавшая ружья «на караул», Брусилов обошел весь строй, здороваясь с каждым солдатом за руку. Все были поражены такой неуместной странностью.

Знакомые ливреи

Утром 31 мая Джунковский прибыл в Северную столицу. Странно и жутко было подъезжать к граду Петра – впервые после переворота.

Решил: «Прямиком с вокзала, не заезжая домой, отправлюсь на допрос. Поскорее сделаю дела, быстрее в армию вернусь! А если арестуют, то вещички, что в чемодане, в Крестах пригодятся». Крикнул лихача.

Здоровый, в синем армяке малый с наглым и по-цыгански красивым лицом подкатил на рессорной коляске, колеса на дутиках – для мягкости езды. Переспросил:

– До Зимнего дворца? Это можно! С вас, господин генерал, как раз пять рубликов будет.

– Ты что, братец, очумел? Тут пешком – два шага!

– Топайте себе пешком, теперь демократия, лихачи за двугривенный не возят. Вы, видать, у нас давно не были? Жизнь теперь веселая, свободная!

– Ты, братец, просто разбойник с большой дороги! А почему ты не на войне?

– А это без вас разберемся! А вам надо ваньку нанимать, он за стакан семечек везет. – Извозчик нагло сверкнул глазами и отъехал.

Огляделся боевой генерал да поплелся на ваньке – выезд плохой, лошадка едва тощие ноги переставляет, зато дешево.

Казалось, все на месте: те же дома, улицы, трамваи. Но поразил какой-то отпечаток всеобщего беспорядка и разнузданности. На каждом шагу горы мусора и грязи. Столбы, заборы, дома оклеены листовками и воззваниями. Подумалось: «Прежде Петербург был самым чистым городом Европы. А люди? Раньше были нарядные, улыбчивые, спешащие по своим добрым делам. Теперь все это сменилось мрачными толпами, без дела слоняющимися по проезжей части, кучками стоящими на каждом углу. Масса солдат-дезертиров. Почему их не вылавливают, не проверяют документов? Вон сколько патрулей фланирует, болтается без дела. К продовольственным лавкам – громадные голодные очереди. Как все быстро перевернулось!»

Подъехав к Зимнему дворцу, Джунковский подумал: «Хорошо, что в чемодане теплое белье, мыло, ветчина в консервных банках. Все сидеть веселей будет!» Уже у подъезда знакомые лица – швейцары, лакеи бывшего высочайшего двора. Расспрашивают, не таятся:

– Ваше превосходительство, Владимир Федорович, скажите на милость, когда настоящая власть придет? Побаловался народец малость, да пора и честь знать, порядок навести! – И тихонько: – Как бы государя уговорить, чтобы на трон вернулся. Прежде, не в пример нынешнему, лучше было!

Джунковский усмехнулся:

– Одумались! А в феврале, поди, радовались: «Отрекся Николка!»

– Грешны, батюшка, радовались, потому как дураками были! Вот Бог и наказал за дурость: ни порядка, ни продуктов. Когда это было видно, чтобы нам за два месяца жалованье задерживали? Да и что на него теперь купишь, на наше жалованье? Краюху хлеба и хвост селедки…

– Где, братцы, у вас следственная комиссия?

– И до вас, Владимир Федорович, добрались? Уж кого только не допрашивали! И Протопопов с Хвостовым – это которые были министры МВД, – и князь Андроников, и генерал Хабалов, и Бурцев-разоблачитель, и начальник охранки Белецкий, и бывший военный министр Гучков, и самого, страшно сказать, Плеве притянули, и многих других важных господ. Приезжали сюда, к примеру сказать, своим ходом, на своих рессорных колясках, а отсюда их отправляли на казенном транспорте в Петропавловку. Сидят-с, но чтобы расстреляли кого – об том пока слуха не было. Господи, хоть скорее бы вся эта волынка кончалась! Глядишь, и до нас, рабов, доберутся. Проходите, ваше превосходительство, к Эрмитажу! Допрашивают в запасных комнатах, в тех, где вход с набережной. А вы уже и с вещичками? Это правильно, лучше загодя все предусмотреть. Позвольте, поможем вам…

* * *

Большая приемная забита народом, преимущественно чиновного вида, есть несколько дам. Это, как выясняется, свидетели по различным делам. Комиссия их долго не задерживает. Одни входят, другие выходят, но народ в приемной не уменьшается.

То и дело с бумагами в руках снует человек с удивительно знакомым лицом. Джунковский, к своему изумлению, в этом служащем узнает поэта Александра Блока. Думает: «А этот что тут делает?»

Блок тоже узнает Джунковского, вежливо кланяется и протягивает несколько замусоленных листков. Глуховатым голосом говорит:

– Вам, господин генерал, придется подождать. Если желаете, можете познакомиться с Положением о Чрезвычайной следственной комиссии.

– Желаю! – И, откинувшись на спинку стула, Джунковский читает: «Чрезвычайная следственная комиссия учреждается… для расследования противозаконных по должности действий лиц. Предоставляется право расследовать преступные деяния… Возбуждение предварительного следствия, привлечение в качестве обвиняемых, а также производство осмотра и выемок почтовой и телеграфной корреспонденции производятся с ведома следственной комиссии… Акты окончательного расследования комиссия представляет со своим заключением генерал-прокурору для доклада Временному правительству. Подписано министром-председателем князем Львовым, скреплено министром юстиции Керенским 11 марта 1917 года».

Джунковскому даже стало любопытно: какие такие он совершил преступления? За всю жизнь чужого алтына не взял, и на тебе: допрос, следствие и кандальный звон!

После трех часов ожидания подходит секретарь и торжественно возглашает:

– Гражданин Джунковский, вас приглашает следственная комиссия.

Ничтожества в мантиях

В просторном, с высоченными потолками зале – длиннющий стол, покрытый зеленым сукном. За столом большинство знакомых физиономий. Председатель – балагур и картежник с сытым веселым лицом присяжный поверенный Муравьев, слева – всегда отличавшийся бестолковостью сенатор Коцебу, справа – бывший прокурор Петербургской судебной палаты, страдавший запоями Завадский, главный военный прокурор Апушкин, специалист по буддизму и фольклору академик Ольденбург и прочие, менее значительные деятели.

Джунковский стоит перед этими людишками и по привычке мечтает: «Хорошо бы вас, гладкомордых, в атаку послать! То-то со страху в порты наваляли бы, вонь до Петербурга дошла бы. А сейчас с умным видом вопросы станут задавать».

Несколькими минутами прежде, попивая кофе в комнате отдыха судей, председательствующий Муравьев весело рассказывал Завадскому, как вчера на Лиговке князь Вихров навестил известную актрису Цветкову. В разгар свидания вернулся муж, цирковой атлет Валентин Силаев, сграбастал князя и голым вышвырнул в окно со второго этажа. Князь на время укрылся в комнатушке дворника, прежде чем ему принесли одежду. Десятки прохожих видели князя голым, и эта история уже попала в газеты.

Завадский знал эту историю, но приличия ради выслушал ее, взглянул на брегет и произнес:

– Николай Константинович! Пора начинать.

Муравьев, словно актер перед выходом на сцену, в момент изменил выражение лица, напустил на себя серьезную мину, поправил на сальной переносице золотое пенсне, перед зеркалом вспушил душистые баки и распорядился:

– Господа судьи, все готовы? Выходим!

Муравьев, в бытность Джунковского губернатором Москвы, несколько раз обращался за помощью к нему, и Джунковский неизменно бывал любезным, всегда оказывал содействие.

Теперь Муравьев намеренно не желал вспоминать об этом эпизоде их отношений, наоборот, считал признаком порядочности быть с Джунковским очень строгим. Судьи уселись за стол, с любопытством поглядывая на допрашиваемого.

Едва кивнув на приветствие Джунковского, Муравьев сытым голосом, вальяжно развалясь в кресле, спросил:

– Гражданин Джунковский, вы предупреждаетесь, что за дачу ложных показаний несете уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовно-процессуального кодекса Российской империи. Переходим к существу дела. В феврале пятнадцатого года вы приняли должность товарища министра внутренних дел. Так?

Джунковский старался быть серьезным и уважительным, но ему мешала мысль, что весь этот допрос – насмешка и все это какая-то детская игра взрослых холеных мужиков, создающих видимость чего-то очень важного, чем они занимаются. И невольно он говорил тем тоном, каким терпеливые няни объясняют прописные истины своим малолетним глуповатым подопечным.

– Я вступил в должность пятого февраля тринадцатого года и сдал ее шестнадцатого августа 1915 года.

– Владимир Федорович, скажите откровенно: какие изъяны вы нашли в Департаменте полиции? Нас особенно интересует политический розыск. Хотелось бы, чтобы вы осветили вопросы секретного сотрудничества. Это правда, что на жалованье полиции состояли лица, бывшие членами революционных организаций?

– Первым делом я занялся корпусом жандармов, я желал сделать из него боевую единицу на железнодорожном транспорте, ибо железные дороги играют важную стратегическую роль. Другое важнейшее дело – агентура в войсках. Иметь агентов-солдат – это разврат и развал всей армии.

Джунковский рассказывал интересные вещи. Следователи слушали с любопытством. Муравьев задумчиво жевал бороду, и на его румяном лице было написано: «Вот как я тебя! Все изменилось под нашим зодиаком, эка я тебя поставил…» Неотрывно глядя в рот Джунковского, застыл сидевший за отдельным столиком поэт Блок.

Когда Джунковский закончил, Муравьев глянул в бумагу, подготовленную для него секретарем, многозначительно спросил:

– Очень хорошо – военная агентура. Мы к ней, знаете ли, вернемся. Теперь не припомните ли что-нибудь об агентуре в средних учебных заведениях? Вам ведь есть что сказать?

Джунковский на некоторое время задумался, потом, подбирая слова, неспешно произнес:

– Однажды потребовались имена сотрудников по какому-то делу, и я вдруг увидал: гимназист седьмого класса, шестого… Меня это возмутило. Я приказал: «Впредь ни один учащийся в агентуре не должен числиться!»

– Очень интересно. – Муравьев постукивал тупым концом карандаша о крышку стола. – Расскажите о каких-либо, так сказать, конкретных фактах… Ставили, скажем, тайную типографию?

– Да, была такая мода – силами полиции открывать для революционеров типографию, а потом ее накрывали и получали за это ордена. Провокация – дело недопустимое.

– А конкретно все-таки что-нибудь…

– Ну, когда я был еще губернатором, с провокационной целью устроили побег тринадцати заключенным женщинам, замешанным в терроре, а потом ни одну не сумели поймать. Я приказал наказать виновных, но провокации изжить никогда полностью не удавалось. Впрочем, то, что я вам говорю, это прописные истины, они известны любому сотруднику охранки, незачем меня было вызывать с передовой позиции.

Козлобородый заикающийся Коцебу строго прикрикнул:

– Н-нам указывать н-не надо!

Муравьев согласно встряхнул кудрями:

– Да, Владимир Федорович, вы, так сказать, отвечайте только на вопросы. Пока что мы вас допрашиваем, а не вы, так сказать, нас…

Джунковский усмехнулся.

* * *

Допрос продолжался еще часа три.

Муравьев вспомнил, что сегодня он идет в гости к отцу жены, а времени уже четвертый час и надо допросить еще нескольких из тех, кто вызван и ждет в приемной. Он заторопился, задал несколько пустяковых вопросов и решил: «Надо его и завтра вызвать! А то начнет звенеть, дескать, из-за ерунды с линии фронта командировали! Архив охранки у нас в руках, скажу секретарю, он вопросов подготовит вагон и маленькую тележку!»

Звякнул в настольный кнопочный колокольчик, обращая внимание коллег, сидевших за столом:

– Владимир Федорович, на сегодня хватит! Допрос продолжим завтра. Ровно в десять ноль-ноль ждем, так сказать.

Джунковский удивился:

– Но мне на фронт надо быстрей возвращаться! Я все разъяснил…

Муравьев, желая досадить бывшему губернатору и показать, кто есть власть, добавил:

– Позвольте, сударь, мне знать, «все» или «не все», – и, словно злая сила в ребро толкнула, неожиданно для себя строго произнес: – Мы, так сказать, и завтра не успеем закончить. Как минимум три дня будем работать, ведь у нас и другие подследственные есть…

* * *

Два следующих дня были похожи на первый. Муравьев, а порой и члены следственной комиссии задавали какие-то вопросы, Джунковский кратко, но вразумительно отвечал.

Интересовало следователей все на свете, ибо их целью было найти хоть какое-нибудь слабое звено в деятельности Джунковского. Собственно, ради этого его и вызвали с фронта. Вновь говорили о провокации, о причинах разногласий Джунковского с директором Департамента полиции Белецким.

Чуть не час давал объяснения по поводу ближайшего сподвижника Ульянова-Ленина – провокатора-большевика Малиновского, которого полиция протащила в Госдуму.

– Я в принципе был против этой акции, а провокатора провели тайком от меня, – объяснил Джунковский. – И всегда считал, что нельзя оказывать давление на избирателей при выборах в Государственную думу.

Муравьев с нажимом, словно схватил за руку преступника, гневно воскликнул:

– А вы, как московский губернатор, не знали, что большевик Малиновский три раза судился, так сказать, за кражи со взломом? Это был обыкновенный уголовник, и по закону он не имел права быть избранным!

– Я все это узнал лишь потом, позже.

На третий день расспрашивали о секретном фонде полиции, к которому Джунковский не имел отношения и которым никогда не пользовался. Затем речь зашла о Распутине, с которым у Джунковского если и были отношения, то самые неприязненные.

Наконец, председательствующий вытер пот со лба и покрутил головой:

– Мы, так сказать, хорошо поработали. У господ членов комиссии нет вопросов? Вы, Владимир Федорович, свободны. Объявляю перерыв на обед.

Поэтическое прозрение

Джунковский облегченно вздохнул и направился к выходу. В приемной его догнал поэт Блок. Он как-то странно, сбоку, взглянул на генерала и глухим, едва слышным голосом, словно стесняясь, прошептал:

– Александр Федорович Керенский, зная о вашем допросе, просил меня передать… приватно, – и протянул пакет. – Завтра в одиннадцать утра ждет вас у себя, в Морском министерстве.

– А почему приватно?

Блок потупил красивые оленьи глаза:

– Понятия не имею. Сейчас вообще многое делается секретно.

– Большое спасибо, Александр, простите, запамятовал отчество!

– Александрович! – подсказал Блок. Он шел рядом, словно желая продлить беседу.

Джунковский приличия ради спросил:

– Как нынче, стихи пишутся?

Блок взглянул на Джунковского безумным взглядом. Лицо его было измучено, оно выдало душевные страдания.

– Какие стихи? Все погибло, впереди апокалипсис, конец света…

Джунковский возразил:

– Не надо поддаваться унынию, Александр Александрович! Вы знамениты, талантливы, вам надо творить…

Блока словно прорвало. Он заговорил как-то спутанно, отрывисто:

– Ах, зачем творить! Наша интеллигенция уже столько сделала дурного, что на двадцать поколений хватит, не расхлебать. Все требовали революцию, свержения… Ну, свергли… Еще хуже сделалось, совсем плохо. Война вот… Скажите, правда (мне Горький передавал, сам слыхал как верное от фронтовика): в сырых окопах офицеры используют солдат вместо матраса: укладывают их в жижу, а сами ложатся сверху, чтобы комфортней было? А, неужели правда? Ведь это бесчеловечно, солдат тоже душу имеет.

– А вы сами в это верите?

– В наши дни девальвации моральных ценностей и оголенной беспринципности все возможно.

– Горький сказал вам чушь, этого не бывает. Лживые слухи распространяют большевики и газетчики, оплаченные кайзером. Поверьте мне, Александр Александрович, такого офицера тут же отдали бы под военный трибунал. Нынче беда в ином: солдаты выходят из повиновения, сплошь и рядом не желают подчиняться приказам офицеров, бегут с фронтов.

Блок, кажется, не слушал, угрюмо глядел куда-то в паркет. Вдруг он резко поднял глаза, и зрачки у него болезненно расширились.

– А как теперь, после этой ужасной войны, быть с человечеством? Ведь оно больно, и больно неизлечимо. Для чего Эвересты трупов, горькие океаны крови? Кому это надо? И вы, ваше превосходительство, принимаете участие в этом всемирном преступлении. Нет, я вас, Владимир Федорович, не осуждаю, я не имею права на такую роскошь – на осуждение. Но я спрашиваю: кому это безумие надо? Вот вы – военный начальник, а этого не знаете. И государь Николай Александрович не знал. И Керенский подавно ничего не понимает. А я поэт и потому правду прозреваю.

– И в чем она, ваша правда?

– А в том, что человечество давно сошло с ума. Ведь отдельные люди лишаются разума, вы не станете возражать?

– Нет, не стану.

– Так и вся многомиллионная масса свихнулась, и поступки ее необъяснимо дики, неразумны. Но если индивидуума можно посадить в психиатрическую клинику, то как человечество упрятать в палату номер шесть? Впрочем, сейчас меня, кажется, осенило. – Блок упер в Джунковского остановившийся взгляд, поднял брови и заговорил, словно в бреду: – Человечество уже живет в психиатрической лечебнице. Эта лечебница – весь земной шар. – Он руками изобразил круг и лихорадочно закончил речь: – Только человечество никто не лечит, ему не делают уколов, и потому оно болеет, болеет… Потом снова будет война, еще более страшная. И еще, и еще – без конца! Это ужасно, это сознавать невозможно, грудь давит… – И Блок пошел прочь какой-то нерешительной шата ющейся походкой, не оглядываясь и что-то бормоча себе под нос.

Джунковскому стало не по себе. Он лишь мысленно повторил: «Человечество сошло с ума». Но было ли оно когда-нибудь нормальным?

…Вернувшись домой, поэт Блок занес в записную книжку свое впечатление о «красавце генерале» Джунковском: «Говорит мерно, тихо, умно… Лицо значительное. Честное. Глаза прямые, голубовато-серые. Очень характерная печать военного… Прекрасный русский говор».

Хвостатый друг

Возвращался с войны и граф Соколов. Возвращался, выполнив приказ государя, которого теперь унизительно называли «бывшим». Граф совершил беспримерный подвиг – пустил на дно кровавую германскую субмарину «Стальная акула»[1].

Случилось это в апреле семнадцатого, но газетчики, увлеченные описанием крушения империи и демонстраций под демократическими лозунгами, этого подвига почти не заметили.

Да и кому он был нужен, подвиг?

Армия распадалась, разлагалась, лишь кое-где, в отдельных дивизиях и корпусах, еще поддерживалась железной волей и авторитетом командиров. Старая государственная машина с ее аппаратом развалилась, а новая создана не была.

Герои теперь были не нужны. Теперь все бежали с фронтов и нужны были железнодорожные эшелоны и крошечное свободное местечко на полу, хоть возле туалета, хоть на крыше.

Путь гения сыска домой оказался долгим, полным опасных приключений.

Наконец, в начале июня граф прибыл в Северную столицу. Он еще не ведал, что именно в эти дни он сделает первый шаг к самому опасному и, увы, последнему подвигу своей бурной и вполне героической жизни.

* * *

Евдокия Федоровна Джунковская, фрейлина императрицы Марии Федоровны, среди множества общественных должностей, была еще председателем общины Святой Евгении. Община эта служила поддержкой сестрам Красного Креста и возникла в начале восьмидесятых годов. Силу община набрала лишь при деятельной и умной Евдокии Федоровне. Именно ей пришла мысль печатать открытки с картин выдающихся мастеров – Репина, Бём, Бенуа, Переплетчикова, Маковского и прочих, и общий тираж их превысил тридцать миллионов.

Община по милости государя занимала большой участок на Старорусской улице, по соседству с Невой. Здесь за забором, в густом парке жила фрейлина, а до отъезда на фронт и ее знаменитый брат, не обремененный семьей и имевший в доме кабинет, библиотеку и спальню.

Дом был построен в глубине парка по всем правилам классицизма: с портиком, с изящным фронтоном, мраморными колоннами и широкой лестницей, которая вела к тяжеленным резным дверям из мореного дуба. В мертвенном свете белой ночи это архитектурное величие казалось волшебным призраком.

Шел второй час ночи, и кругом царило безлюдье.

Вдруг некая таинственная фигура в офицерской шинели и с заплечным мешком возникла возле кованых ворот. Высоченного роста человек попытался раздвинуть их, но створы ворот были прочно опутаны толстой цепью и закрыты на тяжеленный замок.

Пришелец побрел вдоль ограды, внимательно приглядываясь к ее толстенным прутьям. Наконец нашел один, слабо укрепленный в цоколе. Оглянулся по сторонам – патрулей не видно. Человек громадными ручищами уцепился за прут, выдрал его из основания, только вывалились кирпичи из цоколя и запахло цементной пылью. Далее человек с непостижимой легкостью загнул прут вверх и протиснул свое громадное тело внутрь, за ограду. Пробираясь по густому, заросшему парку, он осторожным шагом направился к дому.

Вдруг затрещали кусты роз, и оттуда выскочила большая лохматая овчарка. Широкими прыжками она неслась наперерез пришельцу. В сажени от своей жертвы овчарка остановилась, ощерила верхние клыки, глухо зарычала, присела на передние лапы, примеряясь к решительному прыжку, чтобы перегрызть чужаку горло.

Человек сорвал ветку. Внимательно следя за овчаркой, смело пошел на нее, властно приговаривая:

– Цыц, стоять! На место, зверюга сердитая! Я еще свирепей, чем ты. Р-р-р…

Овчарка втянула влажным черным носом воздух и сразу как бы обмякла, сменила злобу на добродушное урчание, завиляла хвостом. Человек улыбнулся:

– Фало, дружок! Никак, это ты, старина? Ну, иди ко мне, Фало, собака ты полицейская, заслуженная. Немало с тобой мы бандитов переловили. – Человек подошел к овчарке, присел, почесал ей за ухом. Собака лизнула руку, сладострастно зажмурила глаза, подняла морду вверх. – Как тебя из Москвы сюда занесло? Ну и встреча. Рада, глупышка? И я рад. Ну все, хватит с тебя, хочу музыку твоих хозяев послушать.

Об этом читайте в книге «Агент S-25, или Обреченная любовь».

Романс

Действительно, на первом этаже высокое, тщательно промытое венецианское окно было открыто, из него неслись звуки рояля, сладко таявшие в призрачном безмолвии. Приятный женский голос напевал:

Не ветер, вея с высоты,

Листов коснулся ночью лунной –

Моей души коснулась ты:

Она тревожна, как листы,

Она, как гусли, многострунна!

Мужской голос подтянул:

Житейский вихрь ее терзал…

Пришелец уцепился за окно, подтянулся и осторожно заглянул внутрь. Он разглядел в большой гостиной фрейлину, сидевшую за роялем. Ее лоб был высоким и чистым. Густая коса каштановых волос падала ниже узкой и гибкой талии. Рядом, упираясь локтями в полированную крышку рояля, спиной к окну стоял широкоплечий мужчина в домашнем костюме.

Певцы самозабвенно и дружно продолжили:

И сокрушительным набегом,

Свистя и воя, струны рвал

И заносил холодным снегом…

Пришелец решил поддержать дуэт. Он пробасил:

Твоя же речь ласкает слух,

Твое легко прикосновенье…

Фрейлина испуганно вскрикнула. Мужчина на мгновение оторопел, но тут же пришел в себя. На округлом лице зашевелилась жесткая щетка усов. По привычке хлопнул себя по бедру, где обычно висела кобура, но которой сейчас не было, и все же решительно шагнул к серевшему в оконном проеме силуэту.

– Чего надо? – Голос мужчины звучал угрожающе.

Пришелец, напевая мелодию, нахально перекинул мешок и сам влез в окно. Он спрыгнул на скрипнувший под тяжестью крупного тела паркет и с упоением пропел, с нарочитой томностью заламывая руки, заключительные строки романса:

Как от цвето-ов летящий пух,

Как майской ночи ду-унове-енье.

С укоризной взглянул на фрейлину:

– Евдокия Федоровна, почему вы перестали мне аккомпанировать? Вы так прекрасно играете! Это правда, что сам Сережа Рахманинов давал вам уроки и рекомендовал выступать на сцене? Позвольте, сударыня, поцеловать вашу ручку. М-м-м, чудесно! А это что за остолбенелая фигура в статском костюме жадной ладонью шарила по тому месту, где должна висеть кобура? Ваш револьвер, господин генерал, лежит на козетке. Как младший по званию, сейчас подам его вам. Евдокия Федоровна, неужто этот очумелый персонаж – ваш знаменитый и отважный брат, бывший губернатор Москвы, бывший командир Отдельного корпуса жандармов, бывший товарищ министра внутренних дел Владимир Федорович Джунковский? Впрочем, унывать не стоит, теперь все достойные люди, на которых держалась империя, стали бывшими.

Хозяева наконец вышли из столбняка. Джунковский бросился к гостю, заключил его в объятия:

– Аполлинарий Николаевич, здравствуй, голубчик! Вот это сюрприз! Дай тебя расцелую, милый друг. Ты словно с неба свалился! А где наши двое охранников? И как же тебя наша овчарка не разорвала?

Соколов удивился:

– Охранники? Наверное, спят после выпивки. А что касается овчарки… Ну, это кто кого.

– Как же, как же, по дороге в Царское Село, когда на праздник Рождества ехал к государю, ты волка задавил голыми руками. Сколько лет прошло с той поры?

– Всего года четыре, а ощущение – целый век минул… Кстати, как знаменитая разыскная собака к вам попала?

Джунковский ответил:

– Когда в пятнадцатом году я покинул министерский пост, в канун отъезда на передовую зашел в сыск проститься. Фотограф Ирошников тут как тут: «Фало заболел тяжело, придется усыпить его!» Я обиделся за знаменитого Фало: «Пса с собой заберу». Так и сделал, отправил собаку с сопровождающим в Петроград, а моя милая сестрица Евдокия Федоровна кобеля вылечила.

Фрейлина согласно кивнула:

– Фало – овчарка редкой грюнендальской породы, хозяевам предана, к чужакам беспощадна. Вся округа знает ее свирепость, боятся к нам лезть. – Подошла к Соколову, погладила его плечо. – Вы сильно изменились, Аполлинарий Николаевич…

Джунковский усмехнулся:

– Нет, сестренка, наш граф остался таким же ловким на проделки, как в молодые годы! Это надо додуматься – в окно залезть. Сейчас столько всякой рвани расплодилось, что я мог бы вгорячах пристрелить…

– Не мог бы! Я вначале убедился, что на тебе кобуры нет. На курок спешат нажать слабонервные, а ты у нас олицетворение мужественного спокойствия.

Хозяева рассмеялись, и эта радость, которую они давно не испытывали, на мгновение вернула в стародавние счастливые времена, когда на душе царил вечный праздник.

– Я в газетах прочитал, что тебя, Владимир Федорович, затребовали с передовой на строгий допрос в Чрезвычайную комиссию. Понял: ты в Петрограде. Если бы ты знал, как мне нужен! Хотя у нас больше нет нормального государства, а есть территория, но у меня дело истинно государственной важности.

– Я думал, что ты, милый друг, зашел ко мне по старой дружбе, а ты – из корыстных побуждений. Ну, и для чего я тебе понадобился? Что за таинственное дело?

– Вначале давайте ужинать, – сказала фрейлина. – Прислуга на своей половине давно спит, но я сей миг разбужу… Им нынче просторно – осталось всего трое: горничная, повариха да истопник. Все остальные разбежались по своим деревням – помещичье добро делить, да теперь и сытней в деревне.

Соколов подошел к фрейлине, взял ее за руки и ласково сказал:

– Евдокия Федоровна, не беспокойте прислугу. Теперь такие времена, что лишние уши – дело напрасное и опасное.

Фрейлина согласно качнула головой:

– Удивительно, но люди, почти одновременно с февральским переворотом, так переменились, так испортились, что донесут и на мать родную.

Соколов сказал:

– Докладываю, что я перешел на полулегальное положение. Случилось это нынче в половине восьмого вечера. Вот почему я проник к вам тайным образом. С нанесением повреждения вашей кованой ограде.

Джунковский поморщился:

– Граф, ты ломал ограду? Небось ради своего экстравагантного нрава?

Фрейлина с любопытством смотрела на Соколова:

– Аполлинарий Николаевич, вы опять чего-нибудь набедокурили?

– Обязательно набедокурил! Я воспитывал торжествующего хама. – Соколов извлек из заплечного солдатского мешка три заплесневелые бутылки. – Это «Марго» урожая благословенного 1874 года. Покойный батюшка словно сердцем чувствовал государственные катаклизмы, в свое время изрядно запасся этим божественным напитком.

Джунковский приятно удивился, разглядывая этикетки. Фрейлина заторопилась:

– Несу все, что есть в холодильном шкафу: маслины, сыр бри, ветчину…

Джунковский объяснил:

– Это мои однополчане позаботились обо мне! Думали, что меня сразу потащат в Петропавловку, дескать, приготовили тюремную передачу… Но пока Бог миловал, за решетку потащат, но позже.

Фрейлина возмутилась:

– Володя, ты что такое говоришь! – Повернулась к Соколову: – Вы, Аполлинарий Николаевич, желаете ветчины?

– Отсутствием аппетита, Евдокия Федоровна, никогда не страдал. Хорошая ветчина с хреном да под красное бордо? По нынешним голодно-революционным временам это буржуазная роскошь.

Джунковский полюбопытствовал:

– И где, милый друг, ты остановился? В отцовском доме?

– В доме на Садовой теперь расположился Совет каких-то депутатов…

– Народ окрестил их метко: Совет собачьих депутатов, – рассмеялся Джунковский. – В Смольном, видите ли, им места не хватило. Надо влезать в частные дома.

– Понятно, что первым делом разворовали все, что еще не успели до них украсть революционные матросы, и сразу же сунулись в излюбленное место – в винный погребок. Но верный слуга, славное порождение времен крепостнических, древний Семен еще прежде умудрился перепрятать с сотню коллекционных бутылок в погреб, вход в который так замаскировал, что революционные массы его не нашли. Учитывая пролетарское происхождение Семена и его антикварный возраст, новое начальство разрешило ему на правах дворника остаться в доме. Всех остальных домочадцев прогнали на улицу. И вот теперь этот новоявленный пролетарий, монархист и верный мне человек, рискуя головой, сохранил эти реликты мирного времени и обещал по мере возможности поддерживать меня и впредь.

Фрейлина разложила на столе столовое серебро и обратилась к Соколову:

– Вы давно, Аполлинарий Николаевич, в Петербурге?

– Целую вечность – с нынешнего утра! После эпопеи на Балтике, когда удалось потопить германскую подводную лодку, я попал на миноносец «Стремительный». Тот доставил меня в новый порт Романов-на-Мурмане, что в Кольском заливе. Это от Петрограда чуть меньше полутора тысяч верст. Выдали проходное свидетельство: дескать, полковник охранного отделения такой-то извлечен из воды после потопления российскими моряками германской субмарины. Нынче-де едет по месту службы в Петроград. Ничего глупее написать было нельзя. Полное впечатление, что я германский моряк или шпион. А что я враг революционной разнузданности, так это у меня, кажется, на лбу написано. Нынешнюю свободу я с удовольствием бы малость укоротил. Русскому мужику давать свободу – все равно что поставить перед ним ведро самогона и сказать, чтобы он выпил лишь одну чарку. Выпьет все ведро и с пьяных глаз зарежет жену и сожжет собственный дом.

Джунковский сочувственно покачал головой:

– Каждый патруль считал за дело доблести задержать тебя?

– Именно так! Едва на платформе покажешься, как тут же слышишь: «Гражданин, твое удостоверение!» И ведут под дулами ружей в комендатуру. Вот я и пробирался в Петроград почти полтора месяца. Десять раз меня арестовывали революционные товарищи, пять раз водили на расстрел. Каждый раз удавалось уходить. Однако, друзья, я вновь с вами, вновь вернулся в Петербург. Меня здесь, увы, с цветами не встречали…

Джунковский вставил:

– С музыкой и с цветами у нас встречают лишь германских шпионов – Ульянова-Ленина и его приятелей.

– Да, у нас чем чудней, тем веселей! Я проделал на родину тяжелый путь, кажется, лишь для того, чтобы какая-то рвань не пустила меня в родовой дом. Как вам это нравится?

Фрейлина смиренно вздохнула, перекрестилась:

– За наши грехи Господь посылает испытания!

Пачки денег

Джунковский, ласково глядя на приятеля серо-голубыми глазами, с легкой улыбкой спросил:

– А в своем родовом гнезде, чувствую, ты дров, Аполлинарий Николаевич, наломал?

– Нет, не дров – костей. – Лицо Соколова потемнело. – О гибели своих близких – жены, сына и отца – я прочитал в газетах, едва сошел на берег. Ведь я своими глазами видел, как немцы пустили на дно «Цесаревича Алексея»! Но я не знал, что на его борту находятся дорогие мне люди. И вот теперь, направляясь в свой петербургский дом, я думал прикоснуться к предметам счастливых безвозвратных дней, пожить в родных стенах, отдохнуть телом и душой. Подхожу, наблюдаю: у парадных дверей стоят двое в шинелях, ружья держат как лопаты. Пропускают лишь по удостоверениям. Взглянул я на окна – чужие люди. На балконе какие-то оборванцы самокрутками небо коптят. Я спокойно мог бы задами с черного хода войти – все лазейки с детства знаю, да взыграло во мне самолюбие. По какому праву, пока я воевал, эта тыловая рвань дом мой захватила? Ну и прямиком к мраморному подъезду. Солдаты штыками путь мне преградили: «Свой мандат предъяви!» Я им в личики глянул и шепчу: «Крысы революционные, это мой природный дом, я в детстве тут жил, моя комната на втором этаже». Но они меня не поняли, лишь на «крысу» обиделись, стали обзываться «буржуем недорезанным». Штыки к моей груди приставили, требуют: «Пошел вон, стрелять будем!» Достали полицейские свистульки, щеки раздули – для моего ареста подмогу звать. Я этих вояк за грудки ухватил да затылками о дубовую дверь так шмякнул, что они полумертвые на ступеньки рухнули, только из брыластых ртов свистульки торчат.

Фрейлина перекрестилась:

– Господи, ужас какой! – и отправилась в столовую накрывать на стол.

Соколов продолжил рассказ, а Джунковский внимательно слушал.

– Все произошло столь стремительно, что на эту сцену никто из революционных товарищей внимания не обратил. Я походил по дому, полюбовался мерзостью запустения, окурками и плевками на роскошном пар кете, послушал матюги представителей новой власти. Причем женщины не уступают в этом искусстве мужчинам – эмансипируются! Шныряют из дверей в двери, в зубах папиросы. Я видел изуродованную мебель, порванные штыками картины фламандцев. Там, где была библиотека, трещат машинистки, на полу кучи мусора. В мою спальню притащили столы, на них – горы бумаг, за столами – уголовные типажи. Гостиную перегородили пополам, стащили сюда из других помещений антикварные шкафы и столы. Везде суета неимоверная, шум, гам, орут по телефонам. По коридору слоняются личности в штатских пиджаках и военном галифе, хлопают дверями, переругиваются. Одноглазая бабка, похожая на горьковскую старуху Изергиль, налетела с разбегу на меня, трясет за рукав, орет: «Почему накладные не подписаны? Пойдешь под трибунал!» Дом умалишенных! Уже решил: «Принесу бензин, пролью его в коридорах, снаружи припру двери ломом, подожгу. Пусть сгорит вся нечисть, которая воровским путем влезла в мое родовое гнездо!» Да вдруг смотрю – глазам не верю: с метлой и в дворницком переднике идет наш старинный слуга Семен. Вот это встреча! Обнялись мы, всплакнул Семен и утащил меня в свою клетушку. Вовремя мы ушли: Аники-воины на ступеньках очухались, рыщут, желают меня арестовать. У Семена меня не нашли, а тот открыл тайну: «Когда ваш батюшка в Америку на пароходе поплыли, то перед тем ходили грустный, знать, у него такое предчувствие было. И он передал мне большую шкатулку. Мол, храни, Семен, для молодого графа, то есть для вас. Наказал: там, дескать, фумильные кольца-браслеты, а еще деньги в ассигнациях, потому что он, то есть вы, всегда имеете привычку много транжирить, мол, в кого такой мот, то есть вы, пошли? Теперь имения наши, то есть ваши, в Тверской и Самарской губерниях сожгли, землю крестьяне захватили, и никаких денег оттуда больше впредь не предвидится. Шкатулочку я сразу же в подвале поглубже запрятал и теперь вам, сударь мой, верну. А еще вам есть удовольствие: прежде чем солдаты въехали в наш дом, я в том же подвальчике шесть корзин со старинным вином спрятал. Так что спустимся осторожно и все забирайте, чтоб этим извергам ничего не досталось».

Мы спустились с Семеном в подвал. Там, в углу, находился люк, который вел в небольшое помещение, которое прежде было ледником. Люк был завален разным мусором, а кольцо, чтобы внимание не привлекать, Семен свинтил. В леднике действительно нашел шесть плетеных корзин с редчайшими винами, которые отец так любил. Забрал полдюжины бутылок, вынул из шкатулки несколько пачек денег. Теперь я богат, словно Крез. – Спохватился: – Владимир Федорович, ты помнишь Веру фон Лауниц?

– Как не помнить, когда в четырнадцатом году мы передали через эту Веру пакет с дезинформацией для самого Вальтера Николаи, главы германской разведки!

– Демобилизационные планы России? Да, я Вере передал пакет, и мне немцы даже прислали вознаграждение, – рассмеялся Соколов.

Джунковский широко улыбнулся:

– Но главное, Вера – твоя аманта.

Соколов напустил на себя серьезный вид:

– Любовница? Да, но только в оперативных целях. Так вот, Вера сейчас в Петрограде. Мне Семен сказал, что она днями искала меня на Садовой. – Соколов умолчал, что он скучал об «аманте» и заходил на ее старую квартиру на Невском, но она сменила адрес.

Джунковский удивился:

– Фон Лауницы живут в Берлине! Как Вере удалось пробраться через линию фронта? – Хитро улыбнулся. – Впрочем, для влюбленной женщины нет преград. Ты, Аполлинарий Николаевич, счастливец, от тебя женщины без ума.

Соколов рассмеялся:

– Да, лучше быть без ума от любви, чем от природы…

В это время фрейлина пригласила:

– Господа, ужин подан, проходите в столовую!

Характер народа

Дом Джунковского, точнее, его сестры был обставлен без особой роскоши – все самое обычное, самое необходимое.

В столовой хрустальная люстра отражала блики свечей, зажженных фрейлиной. Большой обеденный стол был накрыт лишь с торца на три персоны, сервирован серебряными приборами и застелен белой шелковой скатертью с затейливыми вензелями фрейлины – «Е. Д.». В фарфоровой вазе белели свежие ромашки. Стекла буфета сказочно играли всеми цветами радуги. Стены были увешаны картинами хороших русских мастеров, многие из которых Джунковский получил в подарок, когда был губернатором Москвы: Поленова, Саврасова, Сергея Виноградова, Репина. Соколов долго любовался большой панорамой Константина Юона «Москворецкий мост», подписанной 1911 годом: зимний город, толпы спешащих людей, едущие сани, груженые возы, трамвай, осторожно катящий с моста, древний Кремль и дымы, подымающиеся из множества труб.

Соколов с тоской подумал: «Прекрасная жизнь налаживалась веками, а рухнула в час единый! Удивительно и прискорбно». Дабы не взболтать осадок, он с необходимой осторожностью откупорил бутылку. Джунковский выложил консервы на тарелки. Фрейлина принесла из погреба обещанные сыр бри и свежий окорок с хреном и маринованными огурчиками, нарезала лимон.

– За государя и его августейшую семью. – Соколов поднял бокал. – Да продлит Создатель их дни, пусть государь вновь будет призван на службу России!

Фрейлина отозвалась:

– Этот тост хорош уже тем, что борцы за якобы свободную Россию могут за него в Петропавловскую крепость замкнуть.

Соколов согласился:

– Свободы было слишком много, а ее излишек в России всегда переходит в анархию и разнузданность.

Смакуя, осушили бокалы. Знаток изысканных питий, Джунковский почмокал губами:

– Изумительно густое, насыщенное вино. Пышный аромат винограда! А теперь, друзья, выпьем за то, чтобы Россия на страх врагам воспрянула в новой силе, опять стала бы могучей империей.

И снова наполняли бокалы. Пили за победу российского оружия в нынешней войне, за офицерскую честь, за доблестных солдат. Вино делало душу покойной, на краткое время залечивало раны, нанесенные войной и революцией.

Фрейлина понимала: мужчинам надо поговорить наедине. Она раскланялась:

– С вашего позволения иду спать, – и удалилась величественной походкой.

Соколов деликатно спросил:

– Владимир Федорович, твой допрос в Чрезвычайной комиссии – секрет?

– Нет, конечно! Началось с того, что двадцать девятого мая в штаб армии пришла правительственная телеграмма, которой меня затребовали для допроса в Чрезвычайной следственной комиссии по делам Министерства внутренних дел. Все так и ахнули, решили: по приезде в Петроград я буду арестован и присоединен к уже находящимся за решеткой царским министрам.

Соколов согласился:

– За верную службу в России любят наказывать.

– Мне очень не хотелось оставлять дивизию, и я боялся за ее будущее. В дивизии был большой некомплект, по этой причине в последнее время к нам влилось немало сырых, необстрелянных новобранцев, которых агитаторы еще прежде успели развратить лживыми идеями «всемирного братства трудящихся».

Соколов гневно раздул ноздри:

– Да, идеи интернационализма – мирового братства – прекрасны, но, к сожалению, они хороши лишь в теории. На практике ими ловко пользуются всякого рода политические карманники. Надо помнить: пока существуют национальности, до той поры будут существовать различия народов в их характерах, обычаях. Немцам наверняка известны достижения психологов, изучающих особенности народов и рас. Те давно знают, что у всех народов, в том числе и у русского, есть не только замечательные качества, но и отрицательные…

Джунковский удивился:

– Признаюсь, я об этом даже не думал! И что характерно для нашего народа?

– Великодушие и сострадательность, склонность рисковать, надежда на удачу…

– То есть на «авось»?

– Так точно! Доброжелательность, смирение с судьбой, стойкость, выдержка, умение споро работать в трудных условиях, крайняя неприхотливость в быту, нестяжательность, жажда высоких духовных идеалов и многое другое.

Джунковский с интересом слушал:

– Это так! Но какие качества нашего народа ты, граф, не одобряешь?

Соколов продолжал:

– Наш народ весьма склонен доверять всякого рода аферистам, которые не скупятся на химерические обещания, а многие жаждут только мгновенного обогащения.

Джунковский улыбнулся:

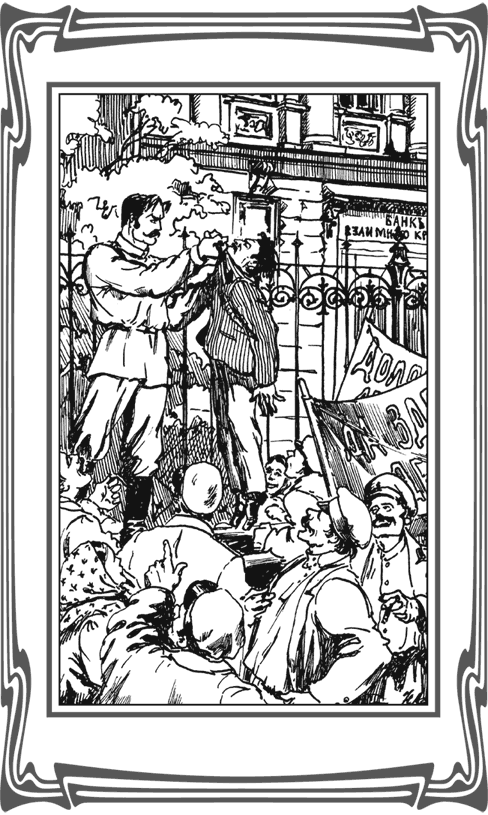

– Да, одна история с банком Ивана Трахмана в Москве чего стоит! Достаточно было пообещать вкладчикам громадные проценты, как потащили ему свои сбережения и генералы, и бедные старушки. Понятно, этот Трахман всех надул и с деньгами сбежал в Париж, где ты, граф, его и арестовал. А сколько таких аферистов на нашей земле!

– Но если Трахман обманул сотню-другую простодушных русских, то социалисты и окопные агитаторы хотят обмануть весь народ, обещая в далеком будущем горы золотые. И русские люди верят им, ибо от природы расположены верить во все хорошее. Этому способствует и другая черта народа: русские, готовясь совершить что-нибудь значительное, как правило, не обдумывают в деталях дело, а скорее полагаются на свою интуицию.

Джунковский с жаром заговорил:

– Вот ты, Аполлинарий Николаевич, упомянул о сострадательности нашего народа. Мне на память пришел дикий случай, произошедший накануне моего отбытия в Петроград. Мои разведчики захватили германского унтер-офицера сто пятидесятой самокатной роты Курта Швецера. Он охотно отвечал на все вопросы. И когда допрос был уже закончен, вдруг заявил: «Если германские солдаты еще не умерли с голоду, то за это обязаны благодарить прекрасных ребят – русских солдат!» Я удивился: «За что именно?» И тут мы узнали нечто возмутительное. Оказывается, наши солдатушки, которых продовольствием снабжают превосходно, наладились подкармливать врагов. Делают они это в утренние часы – с четырех до шести. Наши солдаты меняют хлеб, мыло, сахар на всякую ерунду: на папиросы, часы, перочинные ножи, открытки с голыми девицами. Это явление на Западном фронте приобрело массовый характер. Позже слова Швецера подтвердили и другие пленные. По их словам, русская продовольственная помощь весьма существенна и помогает переносить голод. Германское военное начальство этот обмен одобряет, да и русские офицеры не препятствуют. Только я собрался отыскивать виновных и закручивать гайки, а тут – кати в Петроград.

– Расскажи, что ты нашел в пакете от Керенского?

– Тот просит меня «для частного, но очень важного разговора» быть у него завтра к одиннадцати часам в Адмиралтействе, где он, согласно должности военно-морского министра, теперь занимает квартиру своего предшественника Григоровича. Признаюсь, я решил не ходить. Какие у меня могут быть разговоры с погубителем России? Тем более что мне надо успеть побывать в имении, что в Курской губернии, недалеко от железнодорожной станции Лукашевка. Там будут ждать лошади. Вместе едем, граф? Отдохнем на природе. Не хочешь? Жаль! В имении пробуду два дня. И оттуда – на фронт, через Минск на Западный фронт.

Соколов с легким ехидством спросил:

– А присягу Временному правительству принял?

Джунковский дернул шеей, на скулах вздулись желваки.

– Да, одиннадцатого марта. До конца жизни буду скрипеть зубами при воспоминании об этом позоре. Я словно отрекался от всего, что чтил с детства: от родины, от государя, от самого себя. Смерть казалась желанной. Ведь с этой присягой рушилось все, чему молился, чему всю жизнь посвятил. Но для блага России присягнуть было необходимо. – Вздохнул. – Мое положение генерала свиты его императорского величества сделалось щекотливым. Гнусные газетчики обливают грязью Николая Александровича и царствовавший дом, а я продолжал носить вензеля государя. Те, кто знал мой характер, гадали: застрелюсь или нет? Не верили, что я присягну Временному правительству. Солдаты прямо говорили: «Коли дивизионный командир присягу не примет, то и мы не станем». Задушил свою гордость, сделал то, что нужно было России. Принял первым присягу – сидя верхом на коне, за мной вся дивизия – в полном порядке, слава богу.

Соколову стало неловко за неуместность своего ехидного тона. Джунковский понял настроение приятеля, ободрил его:

– Эх, граф, нельзя ни на секунду забывать: мы временны на этой земле. И кому, если не нам, следует радеть о величии Отчизны? Все эти временные правительства канут в Лету, а останется русский народ, останутся наши внуки и правнуки, останутся города и села. Может, и вспомнят о тех, кто берег честь родины? А не вспомнят – не беда. Главное – наша совесть чиста перед Богом и перед потомками.

Отчаянный план

Джунковский видел в Соколове былинного героя, какие водились на Русской земле в незапамятные времена. Он восхищался подвигами графа, он любил его как бесстрашного и умного человека и заранее решил, что сделает для него все возможное, о чем бы гений сыска ни попросил. Он предложил:

– Давай, друг, выпьем еще по одной! И ты наконец скажешь, за каким важным делом прибежал среди ночи. Что тебя заставило выламывать ограду?

– Во-первых, у тебя я ищу временного прибежища. В гостиницах нынче места не найти, да и останавливаться в них опасно.

– Живи сколько захочешь. А во-вторых?

Соколов, глядя в лицо приятеля, задушевным тоном произнес:

– Я непременно должен побывать у государя. У тебя с губернаторских и министерских времен остались во влиятельных кругах богатые связи. Помоги мне проникнуть в Александровский дворец Царского Села.

Джунковский отрицательно покачал головой:

– Думаю, это невозможно. Я интересовался участью государя. Александровский дворец превращен в настоящую тюрьму строгого режима. Режим этот определил Керенский инструкцией, им лично составленной. Заключенным строжайше запрещено покидать дворец. Богослужения проходят в дворцовой церкви. Свидания? Их милостиво может позволить лишь сам Керенский. Так, преподаватель английского языка Гиббс много недель бегает по различным инстанциям, но везде получает отказ. Одну из таких бумажек он мне показывал: отказ подписали пять министров Временного правительства. Так что, граф, ты стоишь перед глухой стеной жестокой мстительности.

Соколов задумчиво покачал головой:

– Признаться, я не знал, что безобидных людей охраняют строже, чем убийц.

Джунковский продолжил:

– Керенский запретил государю встречаться без свидетелей даже… с супругой. Когда свидания с Аликс случаются, то обязательно присутствуют солдаты-конвоиры. И все разговоры супруги должны вести исключительно на русском языке, чтобы конвоиры могли все понимать. Это сделано якобы с целью предот