автордың кітабын онлайн тегін оқу Литературный оверлок. Выпуск №2/2018

Литературный оверлок

Выпуск №2/2018

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Авторы: Евсеенко (мл) Иван, Сычиков Яков, Всеволодов Роман, Корбутовская Оксана, Белаяр Сергей, Митрофанова Анна, Лутченко Александр, Вебер Саша, Чеботарёва Лера

Главный редактор, редактор-составитель Иван Иванович Евсеенко

Редактор отдела прозы Яков Михайлович Сычиков

Иллюстрации к рассказам Сергея Белаяра Сергей Белаяр

Иллюстрации к статьям Якова Сычикова Яков Сычиков

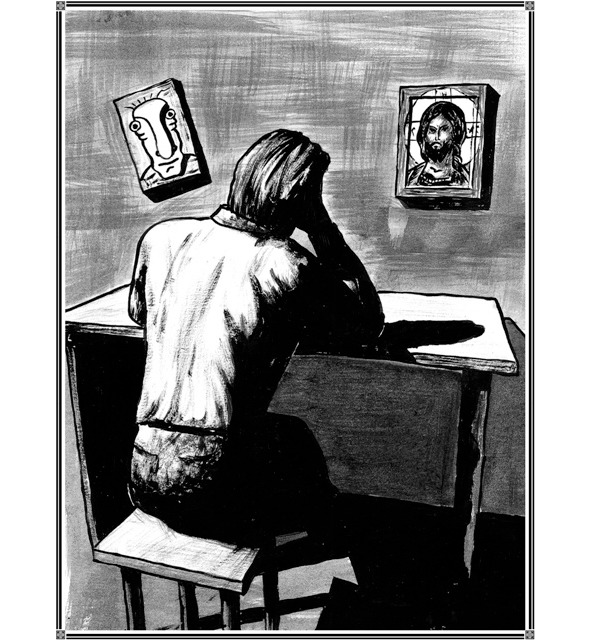

Иллюстрации к повести Романа Всеволодова "Прозрение" Владимир Задвинский

Иллюстрация к рассказу Ивана Евсеенко (мл) "Двойник" Светлана Ефимовна Евсеенко

© Иван Евсеенко (мл), 2018

© Яков Сычиков, 2018

© Роман Всеволодов, 2018

© Оксана Корбутовская, 2018

© Сергей Белаяр, 2018

© Анна Митрофанова, 2018

© Александр Лутченко, 2018

© Саша Вебер, 2018

© Лера Чеботарёва, 2018

Здесь все имеет смысл с рождения до смерти —

Великие дела и сотни пустяков.

Мне выпало пожить на голубой планете —

На Родине Любви, страданий и стихов.

CАША ВЕБЕР

18+

ISBN 978-5-4490-7260-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Литературный оверлок

- От составителя

- ПРОЗА

- Виктор Кречетов

- Право на свой взгляд (предисловие к повести Романа Всеволодова «Прозрение»)

- Роман Всеволодов

- Прозрение (повесть)

- часть первая

- часть вторая

- Оксана Корбутовская

- Танечка

- Сергей Белаяр

- Последняя электричка

- Неудержимый

- Анна Митрофанова

- Следующие

- Иван Евсеенко (мл)

- Двойник

- Виктор Кречетов

- ПУБЛИЦИСТИКА

- Яков Сычиков

- Статьи из ЖЖ

- Как Иван Иваныч за хлебом ходил?

- Об антиутопиях и топях

- Развенчание нервов

- Тренд на обиду

- Исторический этюд

- Секрет

- Яков Сычиков

- ПОЭЗИЯ

- Александр Лутченко

- От поэта поэту

- Тебе

- Рассвет

- Мы одно

- «Смотрюсь в практическое размышленье…»

- Целостность любви

- «В чернила синие небес…»

- Безмолвие

- «О тишь — первоначальное сознание!..»

- «Мокрыми пальцами дождь постучался в стекло…»

- «Покрыты горы снежной белизною…»

- «Тропинка петляет познанием длинным…»

- «Всяк ли внемлет лучам мудрословия?..»

- Саша Вебер

- СИМФОНИЯ ЛЮБВИ (цикл)

- Весенняя фантазия «Место встречи — Весна»

- Женская фантазия «Тебе»

- Мужская фантазия «Она»

- Рассветная фантазия «Встреча»

- Вечерняя фантазия «Свидание»

- Ночная фантазия «Любовь»

- Уходящей осени мотив

- Весенняя душа

- Сужение пути

- «Не спрячется от Бога ничего…»

- Поэт

- Рождественская ночь

- Дыхание розы

- Голубая фреска

- Август

- Александр Лутченко

- ДРАМАТУРГИЯ

- Лера Чеботарёва

- Табуретка

От составителя

Следует пояснить, что альманах русской поэзии и прозы «Литературный оверлок» не является коммерческим проектом, невзирая на то, что активно продается по всему Интернету. Потому как не все, что продается — покупается, так же как и наоборот! Скорее всего наличие альманаха в Интернет-магазинах — есть побочный эффект проистекающий от самого процесса издания. Ridero весьма удобная платформа для этого. Сие уместно сравнить с библейской историей про Иисуса Христа запросто пошедшего однажды по водам. Ведь даже не христианину понятно, что в мир человеческий Сын Божий пришел не для демонстрации подобных чудес. Хождение же по воде, на мой взгляд, своего рода побочный эффект его святости.

Альманах «Литературный оверлок» издается мной и моими соратниками для собственного удовольствия, отчасти, может быть, для удовольствия авторов, если таковое время от времени накатывает. Но если даже на минуту представить, что подобное чтиво начало успешно продаваться, уверяю, мы бы нашли на что потратить несчастные деньги. Скорее всего их трата была бы связана с продвижением альманаха (для тех, кто не в курсе, поясню: в системе Ridero существует множество платных и отнюдь не дешевых услуг), хотя пивка, тоже, наверное, попили бы всей редакцией на вырученное!

Тем не менее, настоятельно советую приобретать литературно-художественный альманах русской поэзии и прозы «Литературный оверлок» несмотря ни на что, и здоровье со счастьем непременно настигнут вас!

Редактор-составитель Иван Евсеенко (мл)

ПРОЗА

Виктор Кречетов

Виктор Николаевич Кречетов родился в 1942 году в Тамбовской области. Работал плотником, рабочим сцены, резчиком по металлу, воспитателем в детской колонии. Окончил философский факультет ЛГУ (1968) по специальности этика и эстетика. Преподавал в вузах Ленинграда, работал редактором в газете, на телевидении, в издательствах. С 1994 по 2011 г г. руководил детско-юношеским литературным клубом «Дерзание» при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных.

Первая публикация — в 1969 г. Выступал в качестве литературного критика в газетах, журналах, сборниках. Был делегатом чрезвычайного съезда Союза писателей РФ и IX съезда Союза писателей СССР (1992). Избирался ответственным секретарем Ленинградской областной писательской организации. Профессор Международной Славянской академии наук, искусств и культуры (1997). Член Союза журналистов СССР (1986). Награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Член Союза писателей России с 1989 г.

Право на свой взгляд (предисловие к повести Романа Всеволодова «Прозрение»)

Роман Всеволодов — писатель молодой, но уже давно не нуждающийся ни в каких предисловиях. Тем не менее, мне все же захотелось сказать несколько слов о его новой повести «Прозрение». Впрочем, повесть можно назвать романом, но это не меняет отношения к данному произведению.

Главный герой повести, художник Яков прочитал в детстве «удивительную книгу Пришвина «В краю непуганых птиц». О чувствах, испытанных Яковом при чтении этой книги, Р. Всеволодов пишет: «Есть книги, от которых веет теплом. Переворачиваемые трепетными пальцами страницы — словно поленья в камине. Уютный огонь слов нежит душу». Да, есть такие книги.

Повесть Романа Всеволодова — не из них. Она скорее обдает холодком, а иногда от нее веет жутким, замогильным холодом. Но когда читаешь ее — не можешь оторваться, и мучаешь себя страницу за страницей.

Для кого же она? Думаю, не для читателей моего весьма преклонного возраста. Для них она слишком необычна, смела, сомнительна и раздражающа. Она написана человеком, отстоящим от изображаемых им событий (война, блокада) более чем на полстолетия и знающим эти события от очевидцев — точно, болево, но все-таки не бывшим свидетелем тех лет. А писать о них, кажется, лучше человеку, прошедшему сквозь этот ад и знающему цену всему всем своим существом.

Против правды и Правды с большой буквы писатель, наверное, ничем не погрешил. Но я, бывший по времени ближе к тем событиям, воспитанный на иной литературе, иной оценке событий, не хочу этой правды. Я предпочитаю правду художественную, а не реальную. Прав ли я? Едва ли.

Роман Всеволодов — писатель новейшего времени, и на многие вещи он смотрит из наших дней, порой, может быть, не считаясь с тем, как это воспринимали современники описываемых им событий.

И повесть его адресована прежде всего современнику, молодому читателю, не знающему ни блокады, ни многих условий жизни советского человека до войны, во время ее, и после. Но, несомненно, он имеет право на свой взгляд.

И, наверное, я бы не принял той реальной жизни, которой наполнена повесть, если бы не главный герой ее — Яков, художник, пронесший сквозь всю свою жизнь поиск какого-то высшего прозрения, оправдывающего все его земное существование, со всеми его тяготами, трагедиями и светом — божественным светом, придающим жизни человека высокий смысл.

Читайте эту повесть, и вы согласитесь со мной.

Виктор Кречетов

член Союза писателей России

Роман Всеволодов

Всеволодов Роман Сергеевич родился в 1977 году, в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский Университет Московской Государственной академии печати.

Активно публикуется с 1994 года. Первая книга вышла в 1998 году (сборник рассказов «Гемофилия», издательство «Дума»).

С 2003 г. — член союза писателей России, с 2004 года (по настоящее время) — руководитель литературного объединения «Молодой Петербург», с 2005 г. — член мастерской драматургов при Спб. отделении союза писателей России, с 2014 г. — член международной ассоциации писателей «Светоч»,

с 2015 г. — член союза писателей Санкт-Петербурга.

Как прозаик, журналист, поэт, драматург, публицист имеет более тысячи публикаций в газетах, журналах, альманахах («Юность», «Балтийские сезоны», «Северная Аврора», «Невское время», «День литературы», «Пять углов», «Искорка», «Питер», «Молодой Петербург», «Молодой Санкт-Петербург», «Аврора», «Аргументы и факты», «Профессия», «Илья», «Дети Ра», «21 век», «Ленинград», «Коростель», «Питер», «Светоч», «Мгинские мосты», «Криминал», «За решеткой», «Фактор успеха», «Второй Петербург», «Литературная Вена», «Германия плюс», «Адреса Петербурга», «Парадный подъезд», «Молодость», «Новые писатели», «Мир криминала» и еще целый ряд изданий, с которыми сотрудничал на протяжении нескольких лет на постоянной основе). Кроме того, и сам долгое время издавал журналы «Вокзал» и «Другие люди», на страницах которых открыл ряд авторов, впоследствии получивших широкое признание.

Дважды официальный стипендиат Министерства культуры как драматург и четырежды как прозаик.

Лауреат Всероссийского конкурса драматургов «Мы дети твои, Россия», международной премии им. Ильи Тюрина, международного фестиваля им. К. Пруткова, Всероссийской литературной премии «Молодой Петербург», международной премии им. Д. С. Лихачева

Произведения Р. Всеволодова вошли в шорт-лист премии Гоголя, шорт-лист премии «Дебют», лонг-лист международного конкурса драматургов «Евразия — 2014», лонг-лист Международного конкурса современной драматургии «Время драмы — 2015», лонг-лист XIV международного Волошинского конкурса — 2016», лонг-лист Третьего Международного фестиваля русскоязычных писателей «Литературная Вена», лонг-лист международного конкурса «Русский Гофман», лонг-лист международного конкурса «Сказка сегодня».

Автор книг «Переплетение», «Зарисовки», «Любить людей», «Моя королева», «Ты больше не моя женщина», «Живые мишени»

В издательстве «Мир ребенка» в 2015—2017 году вышли научно-популярные книги для детей: «От Олимпа до Тартара», «Там, где наши истоки», «Когда вода не в радость», «Как рождаются города», «Волшебство над водой», «Прогулки с призраками», «Путешествие императрицы за тридевять земель», «Где живут чудеса», «Как дорога становится проспектом», получившие широкий читательский отклик.

В 2014 г. институт Пушкина (Таллин) организовал литературный конкурс среди школьников Эстонии на лучший перевод прозы Р. Всеволодов и поэзии Е. Полянской.

На протяжении ряда лет Р. Всеволодов — один из руководителей конференции молодых писателей Северо-Запада, Международного фестиваля детского литературного творчества, городской литературной конференции, Всероссийской Ассамблеи «Адрес детства — Россия» в номинации «Слово».

Прозрение (повесть)

часть первая

1

— Что, страшно? — спросил он, и Агния сразу почувствовала себя виноватой. Виноватой за то, что бросившись ему навстречу всем существом своим, отшатнулась испуганно, увидев его обезображенное лицо, виноватой потому что за весь вечер так и не смогла совладать с собой, и полным, жадным взглядом сумела взглянуть на него всего единственный раз. Да и то, столько панической муки, болезненного сочувствия было в этом ее взгляде, что Юрий брезгливо усмехнулся в ответ.

Он спросил ее, страшно ли ей, когда пришло время стелить постель и ложиться вместе. Юрий застал ее врасплох этим своим вопросом. Она ведь изо всех сил старалась не думать каково это будет, — лечь с ним вместе теперь. Сможет ли она вытерпеть рядом с собой присутствие абсолютно чужого, ужасающего существа, в котором уже совершенно невозможно было узнать молодую любовь ее, статного красавца, вместе с которым они вышли из загса 21 июня 1941 года.

И той руки, под которую она тогда держала его, той руки, тепло которой она ощущала всем телом, твердой, надежной руки его, что давала ей не только уверенность в том, что он обязательно удержит ее, как бы сильно она не споткнулась, но и ощущение, что дома ждет непременное, уютное счастье, руки этой больше не было.

Он скупо объяснил ей, что горел в подбитом немцами танке, был уверен что не выживет, поэтому не писал ей из госпиталя.

— Но я выжил, — с каким-то вызовом сказал он.

Когда Агния провожала его на фронт, он предупредил: «Только ты смотри! Не закрути с кем-нибудь без меня. Я специально неожиданно вернусь, когда ты меня ждать не будешь. Вернусь, даже если меня убьют»

— Дурак! — закричала она тогда на него, — что ты глупости такие говоришь?!

— А глупости — это что, — улыбнулся он, — про то что «закрутить с кем-то», или то что меня убьют?

Она хотела зло пожурить его, попенять на ненужную сейчас браваду, но внезапно почувствовала, что земля расходится меж ними, словно расколовшаяся надвое льдина, части которой водные потоки уносят далеко-далеко друг от друга, и обязательно нужно что-то успеть сказать ему, что-то очень-очень важное, такие слова, без которых им, возможно, не суждено будет встретиться вновь.

И глупые юрины шутки, неподходящая расставанию улыбка, вдруг оказались жизненно необходимыми. Улыбка эта раскачивалась на ямочках его щек, словно детские качели, и сама Агния стала маленькой девочкой, бегущей к этим качелям, как к самой главной радости своей.

Оба они (как и все тогда, впрочем), были уверены, что война закончится очень скоро, и те, кто идет на фронт, через месяц-другой вернутся в свои дома гордыми победителями, приструнившими распоясавшихся иноземцев. Но время измерялось не листами календаря, а собственным расставанием. И продлись эта война пусть даже всего несколько дней, они бы все равно показались им вечностью.

— Ты не думай, — Агния все-таки не смогла сдержать слез, — не думай, дурачок, что я могу тебя не дождаться.

Она вспомнила эти свои слова, когда усталая, изможденная ежедневным трудом на сталелитейном заводе, где сорокакилограммовые стальные болванки для опорных мин приходилось вручную снимать с верстака, и поднимать с токарного станка сотни раз за день, столкнулась случайно на улице с давним своим ухажером, нынче ставшим солидным начальником спиртоводочного завода.

Он посочувствовал ее усталому виду, а она, торопясь пойти дальше, буркнула в ответ, дескать какой у нее еще может быть вид после 12-часового рабочего дня на заводе.

— Я могу устроить тебя на другую работу, — сказал он, — у нас никто по двенадцать часов не работает. Устрою тебя в цех розлива, будешь спирт по бутылкам разливать. Это тебе не стальные балки тягать.

Агния хотела ответить очень грубо, чтобы он больше не смел обращаться к ней с подобными предложениями, но внезапно ноги ее подкосились, воздух закачался, и задрожали дома. Очнулась она у него дома.

— Не бойся, — сказал он, — ты сейчас просто встанешь и уйдешь. Мой дом рядом был. А ведь когда-то я мечтал взять тебя на руки. Но я давно уже не об этом мечтаю. У меня семья, жена, дети. Слышишь? Это они шумят в соседней комнате. Мне от тебя ничего не надо. Просто я считаю, что надо уважительно относиться к своей первой любви. И я хочу тебе помочь. Не думай, что за это мне нужно будет как-то угодить. Я просто хочу, чтобы ты жива осталась. И мужа своего дождалась.

Слезы посыпались из нее, словно монеты из доверху набитой, разбившейся копилки.

— У нас же ничего еще с ним не было, — глотая слезы, прошептала она, — ничего! Мы так и не легли в одну постель. Я устала его ждать. Когда закончится эта проклятая война?!

— Когда-нибудь, наверное, закончится, — выдохнул он в ответ, и добавил: «а еще знаешь, у нас каждый месяц по целых два литра спирта можно по государственной цене покупать, а спирт сейчас попробуй за любые деньги достань».

И за этот бережно хранимый спирт, который Агния достала из буфета и поставила на стол к горячей картошке, Агния тоже чувствовала свою вину перед вернувшимся с фронта мужем.

— Что?! Что ты так смотришь на меня?! — внезапно вспыхнула она, — в чем я виновата перед тобой?! Пока ты там воевал, у нас здесь жизнь тоже не сахар была. Знаешь, в нашем русском языке раньше даже не было таких слов, как «сталеварша» или «вальцофщица», потому что никому в голову не могло прийти, что на заводах женщины работать будут! Попробуй по двенадцать часов от раскаленных печей не отходи! И пока ты там воевал, у нас здесь тоже, между прочим, не в празднике жили! Этот вот спирт, что я покупала, чтобы к встрече сберечь, другие тайком хотели пронести. Знаешь, к каким срокам их приговорили? Двоих расстреляли даже.

— Геройская смерть, — усмехнулся муж.

И Агнии так мучительно захотелось, чтобы он замолчал, чтобы не говорил больше ни слова, что она встала из-за стола, подошла к нему, впилась губами в его рот.

Губы ее завязли в его рту словно в болоте. Было дурно, страшно, но она длила этот мучительный поцелуй, потому что только им сейчас могло быть куплено спасительное молчание, без которого Агния просто сошла бы с ума.

— Хочешь, я лягу на полу? — спросил он, вытерев губы.

— Нет, нет, — испуганно замотала она головой, боясь того, что это сейчас самое сильное желание ее.

— Скоро ведь конец, да? — спросила Агния, когда они лежали, прижавшись друг к другу.

И хоть ясно было, что говорила она о том, что скоро закончится война благодаря победоносному наступлению советских войск, подходивших к Берлину, слова ее прозвучали так, как будто речь шла о конце мира, о затихающей боли, о том, что все их тревоги, страхи, и сами они, пройдут, как до них проходили целые поколения.

— Скоро, — произнес Юрий, и больше они не сказали друг другу ни слова.

Каждый из них ждал, когда уснет другой, чтобы наконец вздохнуть свободно, оставшись наедине с собой.

2

Радостные возгласы вылетели из распахнутых настежь окон, словно звонкие птицы, и вскоре ночные московские улицы наполнились счастливыми детьми. Миллионами электрических солнц вспыхнул во всех домах комнатный свет после того, как по радио диктор Левитан, главный голос всех побед и поражений этой бесконечной войны, объявил о «безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил».

Всю ночь по радио крутили эти слова, подобно пластинке, под музыку которой пустилась в пляс вся советская страна, вдруг почувствовавшая себя по-настоящему счастливой.

С каждой минутой людей на улицах становилось все больше. Счастье огромным людским потоком лилось к рубиновым звездам Кремля.

И те, кто, замешкавшись, еще оставался дома, спешили в исступленном блаженстве влиться в этот общий поток, как изнуренные сильной жарой ныряют в благодатную прохладу чистой реки.

Такую силу тогда чувствовали в себе все эти люди, что казалось им, — они, как живого человека, поднимут сейчас на своих руках целый Кремль и будут восторженно подбрасывать его вверх, в благодарность за то, что война наконец-то закончилась. Так подбрасывали к небу встречавшихся на пути военных, на следующий день, 9 мая, которое объявили выходным днем. Для женских рук, натруженных на заводах, бросать и ловить мужские тела, увешанные орденами, было теперь не труднее, чем качать колыбель.

В небе, расцвеченном праздничными огнями разноцветных прожекторов, летели самолеты, сбрасывавшие из ракетниц веселые воздушные шары. И незнакомые люди празднично целовались друг с другом под дождем из этих шаров.

Диктор Левитан, чьим голосом долгожданный Мир сообщил о своем пришествии из всех советских репродукторов, был вызван в Кремль, где ему вручили для прочтения текст о полном разгроме фашистской Германии. Текст этот диктор должен был прочитать в 21 час, 50 минут. Для того, чтобы выйдя из Кремля, дойти до радиобудки, стоило только пересечь Красную площадь. И вдруг Левитан с ужасом понял, что он никуда не успеет. Сквозь ликующую толпу невозможно было протиснуться ни на шаг.

— Товарищи! — нервно воскликнул Левитан, — мне очень нужно срочно, по делу. Очень важно.

Счет до назначенного эфира шел на минуты.

— Да какое важное дело в такой день у тебя может быть?! У нас сегодня одно важное дело на всех — Победа. Куда тебе спешить? Салют и отсюда хорошо будет виден. Сейчас и Левитан по радио сообщение прочитает.

Протиснуться сквозь бесконечное количество счастливых людей невозможно было даже с помощью милиции. И тогда главный диктор страны, лоб которого уже больно колол холодный пот, понял, что единственный выход — бежать обратно в Кремль и просить, чтобы ему предоставили ту студию, которая недавно была специально оборудована для того, чтобы Иосиф Виссарионович Сталин обратился ко всему советскому народу.

Услышавший об объявлении салюта, увешанный орденами и медалями, полковник-танкист на углу Петровки и Столешникова переулка купил у мороженщицы весь ее товар и стал бесплатно раздавать детворе.

В один миг вокруг него образовалась целая прорва мальчишек и девчонок. Были среди них и взрослые, надеявшиеся на щедрое угощение дорогим лакомством. Купленного мороженого на всех не хватило, и веселый полковник, за которым уже следовала целая процессия, нашел еще одну продавщицу мороженого.

— Давайте, все, что есть, — сказал он ей.

— А не жалко потом будет, что так потратились? — вдруг ощерилась усталая женщина.

— Хочу, чтобы мальцы эти тоже самое чувствовали, что и я сегодня. Хочу, чтобы они тоже счастливыми были.

— А мне что купите? — спросила она.

— Тебе? — не понял полковник.

— Тоже счастливой очень хочется быть, — объяснила она, — только никак не получается. У меня муж, сын, брат, — все в этой войне проклятой погибли. Сын еще мальчик совсем был.

Мальцы, не вслушивавшиеся во взрослые разговоры, нетерпеливо тянули руки к мороженому.

В этот день было много горьких слез. Но те, кто хотел быть счастливым, уверяли себя, что чужие слезы — это слезы счастья.

3

В последний раз Вера была здесь еще до войны. Одинокая Клавдия Степановна славилась своим умением так ловко раскинуть на столе колоду, что всевозможные карточные персонажи обретали четкое лицо грядущей судьбы.

— Ты по любви замуж не выходи, — предостерегла тогда Веру гадалка, — скоро война будет. Большая. Сгинет твой любимый. Измаешься потом. А нелюбимый жив останется. Выбирай сама: с нелюбимым жить или любимого оплакивать.

Вера пожалела, что решила доверить свою судьбу гадалке. Не тех слов она ждала от вещуньи, которую посоветовала ей знакомая. Но уже на следующий день, такой теплый, звонкий, летний день, Веру ждал у служебного выхода из театра статный красавец в военной форме.

— Это вам, — протянул он ей огромную охапку роз, — не поверите, я первый раз кому-то цветы дарю. Вы меня, конечно, со сцены не углядели никогда, но я уже столько раз на ваших спектаклях был. И, главное, не помню о чем они. Как только вас вижу, все уплывает.

— Красивые цветы, — сказала Вера, — очень красивые.

Она уткнулась в них, словно котенок в блюдце с молоком, лакая их запах. Никто никогда не считал ее хорошей актрисой, и цветы каждый спектакль доставались другим.

— И… давно вы ходите к нам? — спросила Вера.

— Уже год почти. Первый раз случайно попал. Вообще, я думал, что ничего не боюсь. Все-таки человек военный. А к вам подойти робел. Как мальчишка. Никогда бы не поверил, что такое может быть.

— А почему сегодня решились? — улыбнулась она.

— Не знаю, — сказал он, — но сердце и сейчас стучит как сумасшедшее. Не верите?

Вера коснулась ладонью его груди, а он накрыл ее ладонь своею, и сразу стало так спокойно, так уютно, как никогда раньше в жизни не было. Его убили через семь месяцев, когда она уже была его женой. Похоронка пришла за четыре часа до начала спектакля. Она выла от боли в гримерной. Директор театра выразил ей сочувствие и попросил не срывать спектакль.

Не раз в сердцах проклинала она ту гадалку, к которой пошла, измучившись долгим одиночеством. И уж точно знала, что никогда не придет к ней вновь, — больше не хотелось знать свою судьбу наперед.

— На суженого будем карты раскладывать? — спросила Клавдия Степановна.

— Нет, — зло предупредила Вера, убежденная в правде пророчеств гадальных карт, — не надо мне больше никаких суженых. И судьбу свою тоже знать не хочу. Мне только одно важно знать, пусть карты ваши правду скажут. Когда нам в театре зарплату наконец выдадут? Третий месяц обещают. А потом опять говорят, что время тяжелое. А раньше оно что, не тяжелое было? Выходит, в войну лучше было? Мне знать нужно, дожидаться ли мне зарплаты своей, или из театра на другую работу идти?

— На это я гадать не берусь, — отвела глаза гадалка, — ты меня, милая, под арест не подводи. И так чудом на воле живу. О счастье женском скажут тебе все мои карты, а о чем другом ты не у меня узнавай.

— А какое счастье у меня женское может быть, если мне зарплату третий месяц не платят? И если муж мой на фронте погиб?

— Горька наша женская доля, — вздохнула гадалка.

— Спасибо, утешили, — с ненавистью посмотрела Вера на старую женщину.

4

Даже через дверь Агния слышала, как скрипит пол под его ногами. Тяжела стала его поступь. Невозможно было узнать в теперешнем Льве того задиристого, смешного, белобрысого юнца, с глазами навыкате, которым он был пять лет назад. Он стал выше ростом, и при этом смотрел на всех так, как будто это были не люди, а едва различимые черные точки, что едва видны с высоты его «истребителя», на котором он летал почти всю войну. Полученную на войне медаль «За отвагу» он надевал, даже если появлялся на кухне на несколько минут. В любую комнату он теперь входил без стука.

— Поздравляю, — выкрикнул Лев, ввалившись в комнату к Агнии.

— С чем? — не поняла Агния.

— Как — с чем? — возмутился Лев несообразительностью соседки, — мы сегодня Японии войну объявили. Нам останавливаться нельзя. Мы теперь весь мир под себя подомнем. Зря, что ли, воевали?! Слушай, соседушка, выпить есть у тебя? Все-таки отметить надо событие такое.

— Что отмечать-то? — пожала плечами Агния, — что опять война?

— Я что-то удивляюсь такой несознательности, — процедил Лев, — или тебе просто спирта жалко? Я же знаю, вам там, на заводе, дешево продают.

— Давай, что ли, выпьем, — подал голос Юрий.

— Вот видишь, — облегченно усмехнулся Лев, — накрывай на стол, хозяюшка.

— За войну! — радостно произнес тост Лев, — Гитлеру мы хвост прищемили, теперь и узкоглазых самураев дрожать заставим. Я все-таки рад, Юр, что мы теперь за одним столом с тобой. Чего греха таить, не любили наши ребята друг друга.

Это была правда. Танковые и воздушные войска ревновали эту войну, словно любимую женщину. Постоянные стычки и ссоры между танкистами и летчиками случались чаще, чем в довоенное время столкновения болельщиков двух соперничающих футбольных команд.

— Мы эту войну вместе выиграли, — Агнии казалось, что от взгляда выпученных глаз Льва на вещах в ее комнате останутся царапины, — вы там, на танках своих, мы — в воздухе. Это не то что Яшка. Я его до войны уважал. В газете работает, солидный человек. С таким в одном доме и жить почетно. А сейчас смотреть на него противно. Тоже мне мужик. Всю войну карикатурки на Гитлера прорисовал. Нет, конечно, он смешно малевал, ничего не скажешь, но Гитлер и без шаржей всяких, с этими усиками его мудацкими, как полный идиот выглядит. Чего на него карикатуры-то рисовать! И пока он для газеты рисуночки свои рисовал, мы с тобой кровь проливали. У тебя вон, считай, и лица теперь нет, и рука одна оттяпалась. Мне, правда, больше повезло, но тоже еще как мог попасть. А ведь Яков на фронте был. Я его спросил, держал ли он хоть раз оружие в руках? И знаешь, что он мне ответил? Что его оружие — это карандаш. Тоже мне мужик, называется. Как таких уважать можно?! Давай лучше за тебя выпьем. За жену твою, которая, несмотря на то, что ты …таким неказистым с войны вернулся, все равно с тобой в одну постель ложится. Налей еще, хозяюшка. За ваш семейный очаг хочу выпить.

— Спирт кончился, — раздраженно ответила Агния.

— Как это — кончился? — и без того, выпученные глаза Льва, казалось, выкатились еще больше.

— Так, — грустно улыбнулась Агния, — это только война, похоже, никогда не заканчивается.

5

Это был другой страх. Не тот, все обжигающий страх, что впервые испытал Яков в засыпанной под сильным артобстрелом воронке. Теперь он боялся не смерти.

Для поднятия духа бойцов Красной Армии был организован журнал «Фронтовой юмор», выпускавшийся в формате полевой сумки. Броские карикатуры призывали солдат со страниц журнала поверить в то, что воюют они не с могущественным врагом, а с убогим отребьем жалких доходяг. Поначалу редактор не был доволен работой Якова.

— Это же наши враги, — отчитывал он художника, — им такие рожи малевать нужно, чтобы блевать хотелось. А у тебя что?! Не фрицы, а какие-то овечки заблудшие. Не тот ты им страх в глазах рисуешь. Это враг! Враг, понимаешь? Его, ублюдка, карандашом, как клопа поганого, давить надо. Чтобы кровью со страниц пахло. А у тебя овечки какие-то. Без слез не взглянешь. Это хорошо я тебя давно знаю. А другой твои рисуночки провокацией бы счел. Поди доказывай потом, что ты не на немцев работаешь.

Через неделю редактор устроил ему экскурсию по отбитой у немцев деревне.

— Вот, смотри… видишь, вот здесь немцы при отходе жителей расстреливали. А вот это тебе как? Здесь дом стоял, где хозяев заживо решили сжечь. Посчитали, что они с партизанами связаны. А вот тут господа фашисты развлекаться любили, по живым мишеням стрелять. Ну, как хороша экскурсия? Ты чего молчишь-то?

— О, вот это то что надо! — воскликнул редактор, получив от Якова новые рисунки, — даже у меня мороз по коже. Рожи так рожи. Научился наконец хари мерзее некуда рисовать. Пойдет у меня теперь дело с журналом.

Сегодня Якову, всю войну рисовавшему яростные карикатуры, стало страшно. Он вдруг понял, что больше не видит перед собой обычных человеческих лиц.

Даже в разговоре с близкими, добрыми знакомыми взгляд цепко выхватывал в их облике какую-нибудь самую непривлекательную деталь, и в голове тут же возникал отталкивающий шарж собеседника.

Рука, пытавшаяся нарисовать возвышенный профиль, не слушалась, и вела рисунок к очередному уродству. Это мучило Якова. Ведь до войны он видел все по другому. Он даже писал иконы.

6

Агния знала, что муж, вновь спешно закрывший глаза, едва только они легли в постель, опять не спит. Тяжесть его дыхания, словно навалившимся камнем, сдавливала ей грудь. Он боялся, что Агния догадается о том, что он не спит.

Еженощное обреченное молчание вымотало ее.

— Юра! — позвала она мужа, — я ведь знаю, что ты не спишь. Я не могу так больше. Сколько времени уже прошло, как ты вернулся. И кому сказать, мы так с тобой и не… Я женщина, Юр! Ты до меня не дотрагиваешься, как будто я чумная какая-то. Мы муж и жена, ты забыл об этом? Да, так красиво, как мы мечтали, уже не будет. Но все равно! Неужели я заслужила, чтобы ты до меня вообще не дотрагивался?! Я привыкла к тебе. Такому, какой ты есть, — привыкла. Ты мой муж. Муж. Слышишь?

— Муж, — с болью повторил за ней супруг, — знаешь, когда я в госпитале очутился… Четверо нас было, тяжелораненных. И один рядом со мной лежал. На койке соседней, совсем близко. Красивый еще был очень. И на медсестру он такими глазами смотрел… Он еще мальчишка, в общем-то, и младше нас всех там, а ему уже умирать. В живот его ранили. Мы уснуть не могли, потому что он все время воды просил. Ему не давали, потому что еще спасти надеялись. Нельзя воды давать. Но вошла медсестра вечером, и принесла ему пить. Потому что им там понятно стало, что его не спасти. И он с такой тоской, с такой болью на медсестру посмотрел, и попросил ее, знаешь о чем? Если он выздоровеет, замуж за него выйти. И таким голосом он это попросил, что… Мы ведь там уже очень много всего видели, а все равно от такого голоса вздрогнули. «Не успеем мы пожениться», — сказала ему медсестра, и от ее голоса тоже жутко стало. Она попросила нас закрыть глаза, и легла к нему в постель. Он умер счастливым. Только мы-то там остались. И видели, что у этой медсестры уже другие заботы.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросила Агния.

— Я не хочу, чтобы ты со мной вот также, из жалости… Я себя в зеркале вижу.

— Ты сейчас мне про себя рассказывал? — спросила она.

— Что значит — «про себя»?! — еще больше нахмурился он.

— Тот, с кем медсестра твоя в постель легла, это …это был ты?

— Ты вообще, меня слушаешь или нет?! — раздраженно воскликнул он, — я говорил, что он умер. В госпитале. Я, что, по твоему, умер?

— А я уже и не знаю, умер ты там или нет, — сказала она.

7

Быть может, не укради у нее кто-то продовольственные карточки, никуда бы не пошла с ним. Но от него пахло хлебом.

В последнее время Вера жила со спутанными мыслями. Она терялась в выученных словах своих ролей, и опаздывала на репетиции. Режиссер отчитывал ее за нерадивость, а она в ответ спрашивала, скоро ли им выдадут зарплату.

— Что ты все на деньги меряешь! — воскликнул режиссер, — какая меркантильность! Тебе бы только мольеровских скупердяев играть! Люди на войне кровь проливали. И в тылу тоже, знаешь, у станка стояли. Ничего, живут, не жалуются. Государству после войны, как человеку после болезни, восстановиться нужно. А ты здесь подрывную деятельность ведешь.

— Мне просто жить надо, — тихо ответила Вера, — у вас всех семьи, вы друг на друга опереться можете. А я одна. У меня нет никого.

Днем спустя, режиссер, при всех, устроил ей головомойку после спектакля, во время которого Вера упала в обморок на сцене.

— Это была сознательная провокация с твоей стороны, я уверен! — возмущался он, — актерский дар в себе почувствовала, да? Хотела нас тиранами перед зрителями выставить, — дескать, посмотрите-ка, как нас тут недокармливают?! Ты не понимаешь, что в своем лице ты все государство наше компрометируешь розыгрышами своими подлыми! И не думай, что все тебе с рук сойдет. Не сойдет.

Веру, которой и прежде никогда не доставалось главных ролей, теперь и вовсе перестали пускать на сцену. Она хотела написать заявление об увольнении, но ее останавливал страх, что она нигде не сможет устроиться.

Лев увидел ее, когда она плакала прямо посреди улицы, обнаружив пропажу продовольственных карточек. У него в руках был хлеб, он только что вышел из магазина. И запах свежего хлеба заслонил перед ней его выпученные глаза, его скользкое лицо.

— Чего рыдаете, гражданка? — спросил Лев, оценив ее стройную фигуру.

— У меня и так денег нет, а тут еще все карточки украли, — не поднимая глаз, прошептала Вера.

— Давайте я вас до дома, пожалуй, провожу. А то еще в голодный обморок упадете.

Он взял ее под руку, не дожидаясь согласия.

— Чаем не угостите? — спросил он у дверей ее дома.

— У меня нет ничего, — растерялась она.

— Не беда, — весело ответил Лев, — зато у меня все есть.

У нее закружилась голова от запаха хлеба, что он дал ей в руки.

В постели он так суетливо двигался, что задел стоявший рядом с кроватью портрет.

— Кто это? — спросил он потом.

— Муж. Убили его на фронте.

— Так ты вдова фронтовика! — воскликнул Лев, — нет, тут разобраться надо. Я вижу, в театре твоем эти крысы тыловые тебя притесняют. Будет им на орехи. Я крыс этих знаю. Тыловых. Ты ведь как вдова фронтовика на особое отношение к себе рассчитывать можешь, а они наверняка тебя зажимают. Ведь зажимают, да?

— Не бойся, — подмигнул он покойнику на портрете, — я твою женщину под свое крыло возьму. Со мной она не пропадет.

8

Даже посреди ночи ему хотелось встать, выйти на улицу, и пересохшим от тоски горлом хлебнуть воздуха улиц, наполненных всевозможными увечными.

Юрию казалось, что они и ночью не расходятся по домам, скрипят своими протезами, катятся на самодельных деревянных тележках, опираются на грубо сколоченные доски, беспомощно всматриваются во тьму слепыми своими глазами.

Днем он наслаждался видом этих искалеченных войной людей. Их было очень много. Они просили милостыню, звали выпить с ними, отчитывали «тыловых крыс», пели заунывные песни, порой пытались лезть в драку, и почти всегда были сильно пьяны.

Если Юрий встречал тех, кого война, превратив в чудовищный отголосок человека, все-таки чуть пощадила, изуродовав не до конца, ему сразу становилось тревожно, и тревога эта могла дойти до паники. Он, словно охотник крови дичи, жаждал паноптикума самых безнадежных уродств, чтобы успокоиться своим собственным существованием, чтобы почувствовать себя еще человеком.

Он с нарочитым сочувствием расспрашивал запойных калек об их роковых битвах и безвозвратных потерях, громко, тяжело вздыхал в ответ на очередную историю уже такой обыденной боли, но интересовало его только одно — нужно было быть уверенным, что изувеченный его собеседник, превратившийся лишь в слабый отзвук человека, будет здесь завтра, на этом же месте, когда они с Агнией пройдут мимо.

И тепло становилось на душе Юрия, когда затравленный взгляд жены его, наткнувшийся на обезображенное чужое тело, искромсанное войной как бумага ножницами, возвращался к нему самому, Юре, словно к теплу родного дома. Его обезображенное лицо больше не пугало, оно стало привычным, а культя пряталась в рукаве. Это не тело, лишенное всех конечностей, катящееся на деревянной дощечке.

— Наконец-то, наконец-то, — радостно шептала Агния, и руки ее благодарно ласкали лицо мужа.

Сброшенное нечаянно одеяло так и валялось на полу. Их тела впервые не испугались друг друга.

— Родной мой… И у нас все еще может быть, как у других. И будет, у нас все еще обязательно будет очень хорошо. Еще лучше, чем у других. Ну и что, что война, она же кончилась, эта проклятая война… и мы теперь имеем право быть счастливыми. И те мы, которыми мы были до войны, мы никуда не делись. Верь мне, пожалуйста. Мы такие же.

Агния счастливо улыбалась. Она не догадывалась, что еще несколько мгновений назад он представлял ее, обезображенную, с отрубленными конечностями, беспомощную. И представлял так ярко, так живо, что впервые не испугался ее в постели.

9

— Дело серьезное, — сказал редактор, но это было и так ясно.

Если он вызвал к себе одновременно Якова и Родиона, то это давно уже значило, что речь пойдет о каком-нибудь важном задании.

— Вы молодцы, — счел он нужным лишний раз похвалить их сегодня, — каждый ваш репортаж — это классика просто. И, главное, вы так творчески срослись друг с другом, такой дуэт у вас прямо артистический! И так органично все, точно… Прямо в цель. Я вот уверен, Яш, что у тебя Гитлер смешнее, чем у Кукрыниксов. Такой он ничтожный у тебя, такой гадкий на твоих карикатурах. Если б их с самолетов вначале войны разбрасывать, она бы и месяца не продлилась, таким бы смешным он всем своим приспешникам показался. А у тебя Родь, подписи к рисункам всегда такие уморительные, куда до тебя Салтыкову-Щедрину! Честно скажу, многие материалы уже из памяти выскочили, столько их было, а вот все ваши работы — все как одна перед глазами. Мы с вами святое дело делали. Столько ребят наших полегло, но благодаря вам они хоть перед смертью вдоволь насмеяться успели. И сейчас, честно скажу, задание непростое, деликатное. Потому вас и вызвал. Знаю, что вы справитесь. Японцев мы разбили-таки, и вот готовим большой номер в честь этой победы. Но в этом же номере пойдет у нас материал про блокаду Ленинграда, про то, чем город жил во время войны. Но написать нужно тонко, с юмором…

— С юмором? — уставился на редактора Родион.

Стекла его очков даже, казалось, дрожали от напряжения зрачков.

— Ну, не так выразился, — махнул рукой редактор, — нам нужен материал честный, правдивый, но не сгущающий краски. Да, люди страдали, но сгущать краски не надо, надо развеять эти ужасы, эти мифы, которые наши враги могут использовать в своих коварных пропагандистских целях.

— А кто теперь наши враги? — спросил Яков.

— Победа — вещь сложная. Кто с тобой ее разделил, тот тебе и враг. От союзников наших так называемых всяко можно ножа в спину ожидать. И ни к чему в руки им мифы разные давать.

— А о каких мифах речь? — решил уточнить Родион.

— Ну, там просто уже до наглой лжи доходит. Есть такие проходимцы, которые о том говорят, что в блокаду люди друг друга ели. Очень здорово! А потом прочтем в какой-нибудь вражеской газетенке, что мы нация каннибалов. В общем, нужен хороший материал о героях блокады, о мужестве, благородстве, свершениях. Съездите, посмотрите, с людьми пообщайтесь. Красивый город. Сейчас полным ходом восстановление идет. Я уверен, это будет лучший ваш материал. Справитесь? Впрочем, чего я спрашиваю, знаю, что справитесь.

И пожав им обоим руки, он, уже другим голосом, почти шепотом, будто признаваясь в чем-то очень личном, сказал им:

— Хорошо все-таки, что вас на войне этой не убило. И что оба вы живы.

Ни Яков, ни Родион не думали, что доживут до последних дней войны.

Яков хорошо помнил тот день, когда впервые увидел своего будущего верного соавтора и товарища.

В сентябре 1941 года в Колтушах разместили тыловые подразделения штаба армии. Вместе с ними в поселке обосновалась и редакция армейской газеты, в которой работал Яков. Тогда он еще не карикатуры для армейского журнала рисовал, а создавал портреты первых героев войны, которые выходили лучше фотографий, потому что Яков придавал их глазам особенное, неземное величие. Пришло время новых икон, и прежний иконописец создавал галерею святых в солдатских шинелях.

С прибытием редакции ночную тишь поселка стал дробить стрекот ротационных машин, устроенных в кузове грузовика. Грузовик поставили между деревьями, для пущей сохранности от авиационных налетов.

Наутро редактора ждал скандал. К нему яростно подошла пожилая женщина и стала отчитывать его, как мальчишку. В разговоре она широко, волнительно размахивала руками, будто тонула и отчаянно пыталась выбраться на берег.

— Нашли где грузовики свои расставлять! — кричала она, — что, в другом месте гараж нельзя было устроить?!

— Это не гараж, это редакция.

Есть такие особенные люди, едва увидев которых возникает необходимость оправдываться, еще не зная даже ни должности их, ни того, имеют ли они право требовать у тебя ответа. Подошедшая к редактору (между прочим, человеку бывалому), женщина была как раз из таких.

— Ваш грузовик прямо в стену упирается. А вы знаете, что за этой стеной? Там песики!

— Какие песики? — редактор уже было подумал, что видит перед собой сумасшедшую.

— «Какие песики», — зло передразнила его женщина, — нет, я вам поражаюсь просто. Мы как будто в разных государствах живем. Ваша редакция, молодой человек — это не бродячая цирковая труппа. Культуру своей страны надо знать.

Обращение «молодой человек» кольнуло 52-летнего редактора сильнее, чем сравнение его редакции с бродячей цирковой труппой.

— Вот вы сюда приехали, а что вы о нашем посёлке знаете? Вы мне честно скажите, вот выйдет номер газеты вашей, и будет ли там хоть один материал об академике Павлове? А?! Здесь все им пропитано. И мы его дело продолжаем. Нельзя оставлять незаконченными опыты, которые проводил наш великий ученый. А вы… вы… своим грохотом, своим грузовиком расшатываете психику псов, над которыми мы проводим опыты. Мало того, что бедных собак жалко, которым от вас теперь никакого покоя нет, так еще и опыты могут дать неправильные результаты. Ох, не одобрил бы вас академик Павлов, ох, не одобрил бы!

— Послушайте, вы! — редактор тщетно искал какое-нибудь оскорбительное, но вежливое слово, — вы… дамочка! — подходящее слово наконец пришло ему на ум, — а вы вообще знаете, что сейчас идет война?

— Вот именно — война! — дама задвигала руками еще размашистее, — а вы за что воюете? За жизнь собственную, за теплое, насиженное, довоенное местечко? Или все-таки страну нашу защищаете, историю ее, культуру, науку? А у нас в стране немного найдется ученых, которые бы так много сделали для страны, как академик Павлов. А вы… вы… здесь находитесь и даже память его не почтили. Даже никакой статьи о нем делать не собираетесь. А здесь каждый, каждый буквально его помнит. Он для всех нас как живой. Здесь каждый вам рассказал бы и об опытах его, и лично показал бы, где Иван Петрович на коньках кататься любил, где велосипед оставлял, на котором в обезьянник ездил.

— Обезьянник? — переспросил редактор.

— А вы что, хотите и обезьянам жизнь испоганить? — совсем рассвирепела женщина, — вы, выходит, только об условных рефлексах собак Павлова слышали, да и то краем уха. Вы совсем ничего не знаете про его опыты?! Я начинаю совершенно не понимать, кто поставил вас на такую ответственную должность. Послушайте, у вас хоть какое-то образование есть? О чем вы в газете своей пишите?

— Не о «о чем»! А о ком! — вышедший из себя редактор говорил повышенным голосом, — О тех, кто кровь свою проливает! О тех, кто жизнь свою не жалеет! Враг Ленинград измором берет. Весь левый берег Невы, от устья Тосны до Ладожского озера, весь, слышите меня, весь! Немцами занят! Один крохотный пятачок меньше чем в два километра у Московской Дубровки остался. Только он не дает врагу себя полным хозяином почувствовать. Там скоро целая армия наша поляжет. Немец со всех сторон бьет. А вчера чудо случилось: дивизия командира Алексеева на целых пятьдесят метров вперед продвинулась! Ему наш номер и будет посвящен, а не собакам вашим! Если о таких героях сейчас не писать, то скоро немцы на нас с вами опыты ставить будут.

Репортаж о командире Алексееве поручено было сделать Якову. Задание было не из легких. До первого эшелона штаба идти не так страшно, поскольку шоссе было укрыто лесом, а вот за КП командующего армией шоссе уже выходило на прогалину. И здесь ноги, словно в болоте, увязали в мёртвых телах. Из человека ты превращался в маленькую муху, которую могут прихлопнуть в одно мгновение.

И Яков почувствовал не просто страх, а нечто еще более глубокое, сильное, безысходное. Даже искореженные деревья, с переломанными ветвями, все равно укрывали его от вражеских глаз, лаская спасительным теплом воспоминаний. И как идут в атаку, Яков к тому времени знал не понаслышке. Даже в самом безнадежном бою ты ощущаешь рядом других, и разухабистый мат за спиной в такую минуту может приободрить тебя, подарив сознание того, что ты все-таки не один предстал перед лицом смерти.

Но сейчас Яков испытал чувство абсолютного, вселенского одиночества, и оно оказалось хуже, чем страх. Рядом не было больше ни милосердных ко всему живому деревьев, ни людей, общим порывом несущих тебя в атаку. Было только ощущение абсолютного, потустороннего одиночества. Как будто ты еще находишься в утробе матери, и тебе показали, как вспышку света, весь будущий мир, а потом сказали, что тебе так и не суждено родиться.

Яков шел через бесчисленные трупы, словно по тонкому канату, натянутому над бездной. Оцепеневшие ноги не давали двигаться быстрее, хотя каждая секунда промедления могла стоить жизни. Но казалось, что мгновения сцеплены друг с другом, словно карты в карточном домике, и одно лишь неосторожное движение может разрушить время, а вместе с ним и твоя жизнь рассыплется на мелкие атомы, ничего от тебя не оставив.

И когда ощущение абсолютного одиночества стало совсем невозможным, когда бездна задышала в лицо будто заклятый недруг перегаром после пьяного кутежа, на котором сосудами вина служили кровавые реки, Якова кто-то окликнул.

— Эй! Друг!

Эти слова пролетели над ним словно тяжелые птицы. Будто мир уже начал отвыкать, отдаляться от него, и первым полетели в иные края слова, предваряя вечное безмолвие. Но удар по плечу вывел Якова из оцепенения. Перед ним стоял щуплый, невысокий человек в очках, которого он никогда раньше не видел.

И они, не говоря друг другу ни слова, побежали вперед, вместе. Потому что бежать вдвоем было уже не так страшно, не стыдно. Это когда Яков шел один, ноги его прирастали к земле.

— Родион, — представился Якову его новый товарищ, когда они добежали до Невской Дубровки, где располагался главный штаб переправ на нужный им пятачок.

Здесь, в блиндаже можно было поговорить спокойно.

— Я только сегодня в редакцию прибыл. Меня вместе с тобой направили — репортаж делать. Мне объяснили, что ты рисуешь прекрасно, а статья у меня может лучше получиться. Но, думаю, ерунда это все. Редактору просто боязно стало, что ты обратно не вернешься. Вот и решил шансы увеличить, чтобы хоть кто-нибудь из нас жив остался. Как думаешь, хоть кто-то из нас уцелеет сегодня?

— Хотелось бы, — усмехнулся Яков, сразу же почувствовавший не только благодарность, но и доверие к своему новому товарищу.

Сделанный ими репортаж о командире дивизии Алексееве получился настолько ярким, живым, полным художественной силы, что вскоре Яков и Родион стали постоянными соавторами.

За все долгие годы войны Родион ни в чем не подвел своего друга, не сделал ничего из того, что заставило бы Якова хоть самую малость усомниться в нем. И тем тревожнее было ему сейчас отправляться вместе с ним в долгую командировку.

Яков не мог отделаться от мысли, что отчего-то и самый верный, самый надежный друг его глядит на него изменившимися чертами лицами, будто кривое зеркало преобразило их. Гордый профиль Родиона теперь кажется заготовкой для карикатуры.

Из-за этих порочных мыслей Якову впервые было неуютно с Родионом. Он уже чувствовал какую-то вину перед ним.

10

Льва разбудили громкие всхлипы и тихие возгласы, доносившиеся из коридора. Вера еще спала. Так долго остававшаяся одинокой и беззащитной, и нашедшая наконец приют в крепком мужском теле, она уснула ночью рядом с ним самым безмятежным сном. Лучистый сон ее жаждал продлиться как можно дольше.

Кинув довольный взгляд на ее счастливую улыбку, Лев поспешил одеться и выйти в коридор. Не из любопытства. Ему необходимо было указать место царапающим его слух посторонним звукам.

В коридоре плакала молодая девушка, согнувшаяся будто от сильного удара в живот. Уголки губ ее взмывали надо ртом, словно бурные волны над морем. Перед рыдавшей девушкой, скрестив руки на груди, стоял Верин сосед. Взгляд его как будто пытался поднять юную особу, закружить в вихре и унести от этого дома как можно дальше. Сосед этот был военный врач, и Лев уже успел познакомиться с ним.

— Что здесь происходит? — резко спросил Лев.

— Да вот, — объяснил врач, — гражданка хочет вломиться в наш налаженный быт. Утро еще, а она не брезгует всю мою семью своим зареванным видом напугать. Я ей объясняю, что у меня дети маленькие, а ей хоть бы что.

— Но это моя комната, — вскинула голову девушка, — моя! Я же здесь прописана.

— Послушайте, — глаза врача сделались совсем злыми, — я сюда не самовольно вселился. Меня сюда государство вместо вас поселило. Вы, надеюсь, по советским законам живете. Тот, кто во время войны в свое отсутствие никакой квартплаты не вносил, тот, извините, жилплощади своей лишился. Сами себя вините, нечего было в эвакуацию уезжать.

Слезы заметали красивое, юное лицо, словно тяжелые хлопья снега, и слова выли как вьюга.

— Я… я… но это моя комната. В ней и отец мой умер.

— Послушайте, барышня! — взвился врач, — что вы мне за трагедии здесь разыгрываете?! Ваш папенька, небось в теплой постельке на тот свет отбыл, со всем возможным комфортом?! А знаете, в каких муках люди от ранений умирают?! Вас бы хоть на один день да в госпиталь, к тяжелораненым. Дайте-ка мне ваш паспорт, — потребовал он.

— Зачем? — растерялась девушка.

— Дайте, — еще более категорично сказал он.

Она протянула ему свой паспорт, не сразу найдя его в своей сумочке.

— 1920-го года рождения, — усмехнулся он, — это значит — сколько вам исполнилось? Двадцать шесть? И лицо-то ваше блеска не утратило. Даже и в слезах вон сияет. Все потому что в тылу отсиживались, пока ровесницы ваши здесь от тяжелого труда в настоящих старух превращались.

— Да чего с ней церемониться-то, с крысой тыловой, — смерил презрительным взглядом обреченную девушку Лев, — поганой метлой ее надо. Человека, который раненых на фронте лечил, с семьей в ее комнату вселили, а она еще вопит что-то. Ты спасибо скажи, что тебя к ответу не призывают. Вместо того, чтобы в обороне родного города участвовать, сбежала, как крыса.

— Вера Николаевна! — воскликнула девушка, увидев вышедшую из комнаты соседку — здравствуйте, Вера Николаевна! Объясните же им…

Проснувшаяся Вера, не увидев рядом с собой Льва, вскочила, спотыкаясь об одеяло и подушки, накинула на себя халат, чтобы выбежать поскорее, догнать хоть тень своего внезапно исчезнувшего мужчины.

Таню Вера хорошо помнила. Она часто приходила к отцу, с которым была разведена Танина мать. Сама Таня жила с матерью, но прописана была у отца. После его смерти Таня сказала Вере: «думала что поживу здесь. Но за матерью надо ухаживать. Сильно болеет она у меня».

Через месяц радостная Татьяна делилась с ней: «теперь комната пустовать не будет. У меня сокурсница, из другого города, ей жить негде. Так я ей сказала — пусть у меня поживет. Чтобы тепло никуда не делось. У нее денег нет, чтобы комнату где-нибудь снимать. А здесь ей хорошо, уютно будет».

— Скажите, скажите им, Вера Николаевна, — на коленях умоляла Татьяна, — я же не для себя. Я же маму в эвакуацию увозила. Я за нее боялась. Я не могла ключи отбирать у человека, которого к себе пустила. Но я же не знала, что она за комнату платить не будет. Я ей деньги оставила. На два года вперед. А она только за первый месяц заплатила. Мне же теперь идти некуда!

— Гражданка! — одернул девушку врач, — вы не могли бы кричать потише?! У меня дети маленькие спят еще.

— Вера Николаевна! — взмолилась Таня, так и не встав с колен.

— Пойдем, — сжав руку Льва, Вера потянула его за собой, обратно, в комнату, — без нас разберутся.

Вера боялась сейчас только одного — что даже заплаканное лицо давней ее соседки покажется Льву привлекательным.

И еще ей было очень неприятно, что она при нем называет ее по имени и отчеству, подчеркивая свою юность в сравнении с Вериным возрастом.

11

Долгое время Яков истово верил, что главный смысл его пребывания на фронте — запечатлеть войну не в лубочных картинках, на которых и над мертвыми светило солнце, и не на бравурных агитационных плакатах, где кровь зачастую пахла клюквенным соком.

Яков чувствовал себя живописцем, спустившимся в ад, где художнику моделями служат не обнаженные тела прекрасных натурщиц, а разрушенные города с посиневшей от побоев кожей. Обе воюющие стороны он ощущал как части единого ада, и в кромешной тьме войны он рвался к Свету, где бы ни встречал его: в обращении к небу еще не закрытых навечно зрачках убитого героя, теплоте молитвенных слов незнаемой прежде старухи из случайного дома на пути, или даже глазах иного военнопленного, на ломаном русском объясняющего, что он отправился воевать только, чтобы не тронули его семью, и что Достоевский ему дороже Гитлера.

Что касается пленных, то на милость врага отдавались пока еще считанные единицы, но винили в этом не отступавшую краснознаменную армию, а тех художников, что вместе с Яковом трудились над листовками, призванными убедить чужих солдат в том, что там, где кончается верность своей злополучной родине, начинаются кисельные берега и берут свои истоки кисельные реки.

Когда не хватало оружия, а то, что имелось, выходило из строя, когда то и дело подводила техника, приходилось рассчитывать на листовки. Ими начиняли снаряды, сбрасывали с бипланов, не забывали взять с собой разведроты. Бывало, что пачки листовок клали на плоты и отправляли на другой берег, как письма врагу.

До сентября 1941 года все листовки составлялись только в Москве, при центральном «7-м управлении по работе в войсках и среди гражданского населения». Вдали от Москвы сочиненные в столице листовки могли лишь распространять, а не придумывать сами. Оттого случались нелепости. Листовка говорила о сокрушительном разгроме наступающих немецких дивизий и там, где могли похвастаться только одним лишь захваченным у врага автоматом. Как-то близ Новгорода распространили листовки о полной победе над 11-ой немецкой пехотной дивизией. Оказалось, что именно эта дивизия еще вовсе не участвовала в наступлении. Дабы избежать подобной путаницы, в сентябре 1941 года отделам политического управления на фронтах было наконец разрешено составлять свои собственные листовки.

Во время первого артобстрела, в который он попал, Яков увидел, как по разному отвечают лошади и кони гибельному небу. Молодые животные заходились в неистовой пляске, беспомощно прыгали с места на место, ржали испуганно, тогда как бывалые лошади ложились на землю и замирали неподвижно. Вокруг них словно останавливалось время. Рядом бегали, кричали, суетились все остальные, но все это было отгорожено от них некой магической чертой. Все мгновения всеобщей паники они жили в коконе остановившегося времени.

Вечером политрук застал Якова за рисованием лошади.

— Это что? — растерялся политрук.

— Лошадь, — объяснил Яков, — разве не похоже?

— А зачем нам сейчас лошадь?! — политрук окончательно перестал понимать происходившее, — зачем нам сейчас лошадь?

— Просто рисую, — с вызовом посмотрел на него Яков.

— А… вот оно что! — недобро захохотал политрук, — рисует он, видите ли! А то, что война сейчас, это ничего?! Война, что, она подождет, пока он своих лошаденок рисовать будет! Не на то вы талант свой употребляете! Ох, не на то! Немец, всей мощью своей поганой, на нас прет. И художники ихние, между прочим, еще как в этом участвуют! То и дело с самолетов нам листовки свои сбрасывают. У нас бойцы, конечно, сознательные, вместо туалетной бумаги их используют. Но стараний художников ихних не признать нельзя. А вы тут лошаденок каких-то рисуете. Каждый на своей линии фронта врагу отпор дает. Если у вас карандаш в руках лучше держать получается, чем оружие, так от других не отставайте, карандашом их разите, а то с каждого потом спросится, в конце войны, сколько фрицев на его счету, и как бы вам потом стыдно не стало, что вы черт-те чем в войну занимались. Поизучайте-ка вражеские агитки, да повнимательнее! И сделайте лучше!

Вражеские листовки большей частью отличались топорной работой. Счастливые советские семьи как будто были скопированы с плакатов во славу социалистических строек, только на немецких агитках текст был другой. «Эта счастливая жизнь ждет тебя, если ты поможешь нам свернуть шею жидобольшевизма».

Едва ли не каждая немецкая листовка призывала сдаваться в плен. «Твое рабочее место разрушено большевиками. В Германии ты найдешь работу и хлеб. Зовите с собой ваших братьев, сестер и друзей! Вы только подумайте: ведь вместе можно ехать, вместе работать и вместе в свободное время петь ваши красивые народные песни, играть ваши прекрасные мелодии, веселиться и танцевать ваши народные танцы!».

Стихи на рисунках, обратная сторона которых служила официальным пропуском в добровольный плен, были не лучше рисунков:

«Большевики вас погнали

Защищать жидов проклятых,

А чтоб правды вы не знали —

Комиссары Вас пугают,

Будто немцы убивают

Русских пленных, и как будто

Хотят немцы Вашу родину забрать,

И к себе в карман покласть».

Одна из листовок была напечатана в форме большой бутылки, на этикетке которой красовался текст секретного приказа №0999, согласно которому «под личную ответственность командиров частей» следовало «обеспечить снабжение каждого бойца, действующего на передовой линии фронта, водкой. Водку выдавать преимущественно перед атакой». «Не подлость ли, — вопрошали на другой стороне бумажной бутылки, — напоить человека водкой, чтобы он, одурманенный ею, не отдавая себе ни в чем отчета, лез в бой, в котором предстоит верная смерть».

Но бойцы, к которым тщетно взывали немецкие пропагандисты, считали это не обманом, а милостью. Идти в бой все равно надо, так лучше, если водка затопит страх.

— Держи, — сказала Якову Зоя Кудинова, протягивая ему флягу, — я раньше и в рот не брала, а тут пристрастилась. И я не стыжусь. Не то время, чтобы стыдиться. Пей. Хорошая, трофейная. Такую неизвестно еще когда попробуешь.

Зоя Кудинова была снайпером. Яков должен был написать про нее очерк. Днями напролет лежала она в белом маскхалате, почти неподвижно, на снегу, держа на мушке очередной предполагаемый немецкий блиндаж и надеясь прибавить к списку убитых ею врагов еще одну человеческую жизнь.

— Я до войны в планово-экономическом отделе училась, — рассказывала Якову Зоя, и взгляд ее становился все более неприкаянным, — до войны больше всего о ребенке мечтала. Это я не для статьи тебе, не пиши об этом. Когда столько на снегу лежишь… Застудила я себе все. Да так застудила, что, похоже, не будет у меня детей. Никогда уже не будет. Слушай, а вот ты рисуешь, я знаю хорошо, а можешь меня с ребеночком нарисовать? Пусть он хоть на картинке живет, если в настоящей жизни не довелось ему родиться.

Яков для нее не рисунок нарисовал, а целую картину сделал. Три вечера старался, привез потом, специально. Когда увидела мальчоночку, глазками на нее своими так трепетно глядящего, не выдержала, в слезы ударилась. Она, 16 человек из снайперской своей винтовки уложившая, слов не могла найти.

— Это же… Это же… как живой. Я… Я… в нем… Как же ты сделал так, что все, что внутри меня, все в глазах этого крохи теперь… Это… это же… Я раньше о ребеночке думала, мечтала. Больно думать было, больно мечтать… но ты мою мечту живой сделал. Так и кажется, что крохотка эта сейчас «мама» мне скажет. Именно мне. Но ведь этого не будет никогда. И потом, когда война кончится, когда ни одного фрица проклятого не останется, для меня все равно ничего не изменится.

Ее убили на следующий день. Даже статья о ней еще не успела выйти.

И Яков, узнавший об этой смерти, боялся, что причина ее не роковая промашка опытного стрелка, а пренебрежение к собственной жизни, которого прежде, до портрета ребенка, у Зои не было.

12

— Ну, вздрогнули? — по-хозяйски разлив спирт в два стакана, спросил Лев.

Он теперь часто заглядывал к соседу. С Агнией у него отношения не заладились, но в ее отсутствие Юрий всегда выставлял соседу припрятанный женою спирт.

— Я, кажись, женщину хорошую нашел, — поделился Лев новостью с собутыльником, — Красивая она. Такая, что рядом идти не стыдно. И еще актриса она. Это получается, что я через нее тоже теперь к искусству как бы приобщен. Правда, зажимают ее. Роли главные не дают. Но я знаю отчего это. Потому что красивая. И там, в театре, среди режиссеров всяких, точно тьма охотников до нее. А она не такая, чтобы с кем попало, за рольку в постель лечь. Ну, ничего, порастрясу я их театр, заходит он ходуном. Ну, давай еще по одной, — смачно крякнув, Лев потянулся за графином, — ох, ну тебе-то, конечно, воевать теперь не с руки, — взгляд Льва скользнул по пустому рукаву собутыльника, — а я бы еще полетал. Высоты не хватает мне. Зря все-таки столько ребят демобилизовали. А вдруг вот как с Японией… Мы же готовы должны быть. Чтобы всей огромной армией, если что, навалиться. Нельзя нам к мирной жизни привыкать. Хотя у меня еще тут цель появилась — машину хочу купить. Глаз любуется. Раньше, до войны, поди увидь автомобиль на улицах, а сейчас они по улицам бегут, как кровь по венам. Куплю себе обязательно «москвич четырехсотый».

— А ты знаешь, сколько он стоит? — угрюмо ответил радужным мечтам соседа Юрий, — на таких машинах только директора разъезжают.

— Ну, и я каким-нибудь директором стану, — рассмеялся Лев, — не лыком шит.

13

Никогда еще молчание между ними не длилось так долго. Уже с целых полчаса, наверное, взгляд Родиона не отрывался от мелькавших за окном поезда, пейзажей.

Яков понимал, что обманчиво сосредоточенный взгляд его товарища — спасительное средство, призванное защитить его мысли от чужого вмешательства. Что-то сильно тревожило его, что-то такое, чем он не хотел делиться даже с другом. Несмотря на то, что знакомы они были давно, доверяли друг другу как мало кому, и, случалось, вместе рисковали жизнью, оставалась какая-то часть их прошлого, о которой каждый из них рассказывал очень скупо, в двух-трех словах, давая понять, что очень не хочет лишних, тягостных расспросов.

Для Якова отзывалось сильной болью любое напоминание о далеком времени. Самые детские годы были окрашены ощущением особого, нежного уюта, который так умело создавала в доме мать. Особо всегда помнилась икона над ее кроватью, перед которой неизменно светлел мамин взгляд, и перед которой отец нередко становился на колени. Икону эту отец Якова, регент церковного хора, бросил в печь после смерти жены.

— Умерла наша мама, сынок, — сжав зубы, сказал он сыну.

Яков думал, что не выдержит тяжести рук, доверительно положенных отцом ему на плечи. Злая, непосильная тяжесть была сейчас в его руках.

— Уж я старался по богову жить. Ничем, кажется, его не обидел. А он мне в ответ такую оплеуху. За что он так нас?! Ей еще жить, да жить, а она в один час сгорела. Кто в чести у него? Отец Никодим, который на пожертвованиях жирует?! Я же видел, как он деньги берет. И щеки только розовеют.

Не прошло и нескольких лет, как бывший регент церковного хора явился в родную церковь в тяжелых сапогах, с револьвером в кобуре. Он теперь был комиссар. Нескольких священников (и в первую очередь отца Никодима) арестовали, а золото церковных куполов пошло на службу дела революции.

Никогда не забыть Якову тот день, когда отец пришел домой, очень усталый, нервный. Сапоги его были в пыли, одежда — в крови.

— Подь сюда, — позвал он сына.

Яков осторожно приблизился к нему, предчувствуя что-то недоброе. Отец резким движением сорвал с него крестик, сжав его в кулаке, как пойманную муху.

— Запомни, сын, Бога нет, — глаза отца налились кровью, — этот мир насквозь гнилой. И если ты во всякую чушь верить будешь, никогда сильным не станешь. А сейчас время такое, только сильный выжить может. Ну, все, все, иди спать, хватит с тебя на сегодня уроков.

Всю ночь Яков не мог заснуть, ворочался с бока на бок, невыносимо было чувствовать, что в доме сейчас, в соседней комнате, находится не родной, любящий папа, а какой-то незнакомый человек. Хотелось встать, пойти к нему и попросить, чтобы он отдал обратно крестик. Как будто немытым чувствовал себя Яков без крестика. И он встал, посреди ночи, чтобы пойти в соседнюю комнату, из которой пробивался свет сквозь полуоткрытую дверь.

Крестик лежал на полу, прямо под ногами задохнувшегося в веревочной петле отца.

И как бы сильно не доверял Яков Родиону, он знал, что никогда не расскажет другу о той давней, страшной ночи. Да и о первых своих иконах тоже не скажет, которые Яков стал писать не из-за истовой веры, а лишь ради надежды вернуть хоть на мгновение чувство уюта, покоя, заботы, связанные в памяти во многом именно с иконой, стоявшей рядом с маминой кроватью.

— Вроде мир уже, — Родион наконец оторвал взгляд от окна, — а на душе такое чувство, будто война еще не кончилась.

— Ты что, Ленинграда страшишься? — удивленно спросил Яков, и получив утвердительный ответ, воскликнул: «Там, конечно, всем не сладко пришлось, но мы с тобой столько всего видели, что не тебе встречи с выжившими ленинградцами бояться. Или дело не в них?».

— Не в них, — с неожиданной откровенностью ответил Родион, — я думал, меня в 39-м арестуют. Меня, в общем-то не за что было арестовывать, а вот приятеля моего, причем близкого, было за что. Он роман написал, почти антисоветский, и друзьям и знакомым главы из него читал. Я оказался одним из тех немногих, кто эти главы слышал и куда надо не сообщил. Взяли меня в тиски. Будь здоров ситуация… Или друга до конца топи, или свою собственную голову на плаху клади. Только чудо меня спасло. А так бы мы сейчас здесь с тобой не разговаривали. Талант мой понадобился, ну, или то, что они посчитали талантом. Еще в Финскую войну мое положение выправилось, потому что я писал то, что они хотели, и именно так, как им было нужно.

— А Ленинград здесь при чем? — спросил Яков.

Вопрос этот прозвучал грубо, но они были давно и близко знакомы, чтобы иметь право задавать друг другу такие вопросы.

— Ленинград, — рассеянно повторил название города Родион, — я же там жил, в Ленинграде, пока все это не случилось, и пока меня московские друзья не вытащили. Роман у меня был. Страстный, безумный, такой, что до обмороков. Не просто роман. На всю жизнь единственная любовь моя. Только она замужем была. Причем за офицером. Ничего не мог с собой поделать, любил ее безумно. Я бы все для нее сделал, и на мужа бы не посмотрел. А тут история эта. С моей опалой. Одно дело — журналист известный, и другое — подозреваемый в антисоветской деятельности любовник. С которым еще не просто кому-то изменяешь, а верному отечеству офицеру. Бежал я от нее. Бежал, чтобы репутацию ее не замарать. Я уверен был, что благо для нее делаю, гордился тем, что своими чувствами ради нее жертвую. У меня костяшки пальцев все стерты были, потому что о стены бил. По ночам плакал. Да, плакал. Подушку, словно лицо ее, в ладонях сжимал. Потом письмо получил. Нашла она меня как-то. Уж как, не знаю. Не читая, выбросил. Чтоб не искушаться. Я под расстрелом ходил, а она за офицером своим как за каменной стеной была. Я все чувства к ней из себя вытравил. Думал, геройский поступок совершил. Ее от себя спас. Только письмо ее, которое я думал, что выкинул, среди книжек нашлось. Плохо я его выбросил. Вчера я это письмо прочел. Она мне писала, что очень боится. Чувствует, что грядет что-то очень страшное. Она в письме умоляла… Представляешь, умоляла меня забрать ее из города. Письмо это в начале 41-го было написано. В марте. Она уже тогда умоляла меня забрать ее. Умоляла. А я даже письма ее не прочел. Я ничего ведь о ней не знаю. Спрятался, отгородился малодушно от жизни ее, от судьбы. Страшно мне. Для меня Ленинград не просто город, в котором люди от голода подыхали. Это город, в котором я оставил Ее.

14

— Ты не рад? — беспокойно спросила Агния.

— Рад, рад, — раздраженно ответил Юрий.

Когда он, вняв ее словам, прислонился к ее оголенному животу, то показалось ему, что внутри жены не новая счастливая жизнь зарождается, а таится коварный враг, который только и ждет удобного случая, чтобы, появившись на свет, лишить собственного отца с таким трудом завоеванных им недавно прав. Ведь только-только жизнь начала поправляться. Многих его новых знакомых искалеченных собутыльников ВТЭК или вовсе лишил инвалидности, или поменял группу, оставив без очень существенных пенсионных выплат. Юрия несколько раз вызывали на переосвидетельствование, и оставили за ним прежнюю группу инвалидности. Полученная пенсия, верная, любящая жена, приличные бытовые условия, — все это помогало ему чувствовать себя уверенно и уютно. Другие калеки кончившейся наконец войны, торгующие на базарах, просящие милостыню, казались ему неудавшимися людьми, хилыми, беспомощными противниками собственных судеб, не способными тягаться со своими увечьями.

Но теперь Юрия мучило чувство, что жена его живет мыслями о будущем ребенке, мечтая о сотворении улучшенного образа мужа. Сердце сдавливало ощущение, что и зачала Агния только потому что не могла довольствоваться видом искалеченного супруга. Юрий ведь явно видел, что она думает уже не о нем, а о будущем ребенке. Она теперь, казалось, боялась прикосновений мужа, как будто внутри нее был хрусталь, который он мог разбить каким-нибудь неловким движением.

15

Она поразила Якова тем, что за долгое время оказалась единственной, чей образ не сложился в его сознании в едкую карикатуру.

В тусклом свете вагона лицо ее показалось ему целым миром, где глаза, как теплые звезды блестят над чистой рекой улыбки. Золотистые пряди волос заливали ее лицо, словно мягкий, лунный свет, а ямочки на щеках чудились тихими заповедными озерами. Голос ее был свеж, как утренняя роса, каким бы старомодным ни было это сравнение.

Когда уснул утомленный собственными признаниями Родион, Яков почувствовал, что ему самому уснуть удастся не скоро, и вышел, чтобы успокоить пересохшее горло горячим чаем. Теперь разжиться им в мчащемся поезде было легко. Это до войны в вагонах в помине не было никаких титанов с кипятком, и у проводников можно было купить лишь заварку, а кипяток приходилось добывать самому, выбегая с чайником в руках на какой-нибудь станции.

Но не до чая уже было Якову, увидевшему проводницу своего вагона. В рассеянном разговоре с товарищем, в людской толпе при посадке в вагон, Яков еще не успел увидеть ее такой, как сейчас. Но теперь казалось, что жизнь существует только там, где есть она, а все, что вдали от нее, — призрачный, ненастоящий мир.

— Почему же вы на меня так смотрите? — спросила она, и от смущения будто легкий ветерок всколыхнул гладь ее ямочек-озер.

— Я вам напоминаю кого-то?

— Нет, — ответил Яков.

— А то я подумала… Сейчас время такое. Кто только кого не потерял в эту войну, вот и ищут хоть отзвук близких даже в случайных прохожих.

— Нет, вы ни на кого не похожи, — сказал Яков, — я уверен, вы одна такая на свете.

— И что же во мне необычного? — удивилась она.

— Не знаю. Только вот еще минуту назад было как-то неуютно на душе, недобро, неприкаянно. Казалось бы, благодарным надо быть за то, что нам с товарищем редакция отдельное купе определила… Ан нет. Ничто не в радость. А вышел, вас увидел, вот и на душе сразу легко стало. Спокойно.

Яков раньше не говорил никому таких слов, и не числился никогда среди тех ловеласов, что с легкостью заводят разговор с очередной женщиной и с плохо скрываемым возбуждением осыпают цветастыми фразами очередную жертву своей похоти. Но сейчас, пожалуй, впервые в жизни, Якову было легко говорить такие слова незнакомой девушке. Легко, потому что он был уверен, что никогда не увидит ее больше. Легко еще и потому что война приучила его к тому, что надо успеть сказать человеку что-то хорошее прежде чем его не станет.

— А вы в редакции работаете? — заинтересованно спросила девушка, — вы журналист?

— Художник.

— Художник?! Настоящий?!

— Да. Кажется, да.

— И… и вы меня вот… портрет мой нарисовать бы могли?

— Да. Не только бы мог, но даже и хотел бы.

— Но я позировать не смогу. У меня тут работы много.

— Позировать и не надо. Мне кажется, я вас на всю жизнь запомнил.

— И что, прямо вот так и нарисуете?

— Да. Только здесь простой карандаш не подойдет. Слишком тонкие у вас черты. Такие только на холсте изображать. В самых редких сочетаниях красок.

— Ну, на это время нужно. А вы его на меня вряд ли тратить станете.

Яков хотел сказать, что с радостью потратил бы на нее все то время, что у него есть, но подумал, что это уже прозвучит как пошлость, как банальнейшие, плоские слова, с помощью которых многие ловеласы добиваются расположения понравившейся им девушки.

— А вот вы в Ленинград едете… Я там через три дня тоже буду. Недолго, правда. Но все равно, не то что в этот раз. Сейчас-то сразу обратно. И если у вас найдется минута свободная…

— Да, да, конечно, найдется, — спешно заверил ее Яков, спеша найти в кармане пиджака записную книжку.

Ни с кем еще Якову не было так уютно, так легко и празднично. И больше всего ему сейчас хотелось, чтобы они увиделись вновь.

16

Лев желал показать Вере, что не чужд искусству и поэтому когда он увидел афишу, сообщавшую о выступлении Бориса Пастернака и Анны Ахматовой в Колонном зале Дома союзов, то решил спросить в кассе, хорошие ли это поэты, и если его уверят, что хорошие, то взять билеты. У кассы уже была огромная очередь, в которой каждый волновался только о том, что продажа билетов закончится именно на нем.

Вера никогда не была в числе ценителей ни Ахматовой, ни Пастернака. Стихи их обоих казались ей вычурными, надуманными, но на выступление она пошла с любопытством, ей было интересно посмотреть, как встретит их публика.

Все происходившее в этот вечер в Колонном зале Дома союзов раздражало Веру. Раздражал седовласый поэт, гордо заискивающий перед собравшейся публикой. С подчеркнуто вытянутой спиной он метался по разным частям сцены и говорил в зал: «а теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам». Но еще более тошно ей было от приторных слез поэтессы, демонстративно смахнувшей их с ресниц, когда Пастернак читал «Реквием» Цветаевой.

Ахматова казалась Вере постаревшей и уже ни на что не годной актрисой, вышедшей на сцену только для того чтобы получить цветы и аплодисменты за роли, сыгранные много лет назад. Сколько самой Вере приходилось репетировать, переживать, волноваться, пробовать на вкус каждое слово, ради единого, брошенного великодушно из зрительного зала цветка или благосклонного взгляда, которым порой удостаивали не только тех, кто играл главные роли.

А тут, стоило только этой поэтессе выйти на сцену в своем черном платье и белой шали с длинной бахромой, и не успеть еще сказать ни слова (ни слова!), как весь зал вскочил со своих мест в радостном исступлении и принялся аплодировать так, как будто каждый хотел стереть свои ладони до крови.

Вере казалось, что она оглохнет от этих сумасшедших аплодисментов. Даже на премьере лучших спектаклей в ее театре она никогда (никогда) не видела, чтобы зал аплодировал так долго, громко, исступлённо. Выверенная и вдохновенная игра целой труппы, самые сложные декорации, искрящаяся музыка, сложнейшая работа сотни людей проигрывали одному лишь вычурно величественному выходу на сцену горбоносой стареющей кокетки. Ей не надо было ничего говорить, делать, читать стихи. Достаточно было явить себя, но зал уже не мог уняться от рукоплесканий.

Все раздражало Веру в этой женщине: и горбатый нос, и ее полнота, не мешавшая мужчинам смотреть на нее с истовым обожанием. Черное платье с белой шалью раздражало тоже, но более всего тяготило то, что проклятые аплодисменты никак не кончались. Ничего еще не было сказано, а они все длились и длились.

Льву показалось, что Вере дурно, и он предложил ей выйти на улицу.

— Все хорошо, — сказала она, — просто душно стало.

Вера не хотела никуда уходить. Она напряженно ждала, когда эта оранжерейная царица в чем-то споткнется, сфальшивит, разоблачит свою мнимую царственность. Но чаяния Веры были напрасны. С каждым новым прочитанным стихотворением упоение зала росло. На последних строчках каждого из них неизменно в едином порыве стаей птиц взлетали восторженные рукоплесканья. А в одной из посланных на сцену записок поэтессу назвали новой Екатериной Второй. И выспренняя благодарность в ответ на эти слова настолько разозлила Веру, что она не могла больше сдерживать себя. Она тоже написала записку, и Лев не понимал, почему она прячет ее от него.

«Я здесь случайно, — написала Вера в записке, — но сейчас слушаю ваши стихи, и не понимаю, за что вас так любят».

Волнуясь, передала записку, и уже не слышала никаких стихов, только и думала о том, когда же та, что сейчас на сцене, развернет скомканный листок и прочтет пощечину себе. Поэтесса улыбнулась, держа развернутую записку бережно, словно древний свиток. Она посмотрела в зал.

— Вы здесь случайно? А я — нет. Есть и другие места. Те, где поэзия не в чести. Наверное, там вам будет уютнее. А пока я желаю вам, чтобы вас тоже любили.