автордың кітабын онлайн тегін оқу Лагерь и литература

LAGER UND LITERATUR

Zeugnisse des GULAG

KONSTANZ UNIVERSITY PRESS

2019

ЛАГЕРЬ И ЛИТЕРАТУРА

Свидетельства о ГУЛАГе

Новое литературное обозрение

Москва

2024

УДК [821.161.1:323.282](091)

ББК 83.3(2=411.2)6-3

Л29

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CCLXVII

Перевод с немецкого Н. Ставрогиной

Лагерь и литература: Свидетельства о ГУЛАГе / Ренате Лахманн. — М.: Новое литературное обозрение, 2024.

Одно из главных последствий ГУЛАГа — это потеря привычных гуманистических и культурных ориентиров, несоответствие прежних категорий мысли и речи новым обстоятельствам катастрофы. Автобиографии, дневники и рассказы выживших стремятся перевести этот физический и психологический опыт страдания на язык литературы, но раз за разом сталкиваются с теми или иными сложностями. Книга Ренате Лахманн предлагает литературоведческий анализ масштабного корпуса свидетельских текстов о ГУЛАГе: от Евгении Гинзбург, Александра Солженицына и Варлама Шаламова до Юлия Марголина и Карла Штайнера. Также рассматривается лагерная тема в творчестве писателей более поздних поколений, в частности Данило Киша и Оливье Ролена. На каких формальных принципах основывается поэтика лагерного письма? Каково соотношение документальности и художественности в этих текстах? И какое знание о человеке и человечестве стремится раскрыть нам эта литературная традиция? В поисках ответов на эти вопросы автор предлагает свое прочтение известных лагерных текстов, предоставляя при этом слово и самим жертвам ГУЛАГа. Ренате Лахманн — славист, историк культуры, автор книги «Дискурсы фантастического», вышедшей в издательстве «НЛО».

ISBN 978-5-4448-2426-9

© Konstanz University Press, 2019

© Н. Ставрогина, перевод с немецкого, 2024

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024

© OOO «Новое литературное обозрение», 2024

Памяти Томаса Лукмана

ВВЕДЕНИЕ: ЧТО БЫЛО ИЗВЕСТНО?

Что было известно в 1920–1930‑е годы о советских исправительно-трудовых лагерях? О лагерной реальности, этой «неотъемлемой части советского эксперимента с самого начала, то есть со времен Ленина» [1], имелись достоверные рассказы выживших. Одно из первых свидетельств о ранних лагерях на Соловецких островах (Соловках) в Белом море принадлежит бежавшему в Финляндию заключенному Созерко Мальсагову, чьи записки «Соловки. Остров пыток и смерти» вышли в рижской эмигрантской газете «Сегодня» в 1925 году, а в 1926‑м — в Лондоне под названием «Адский остров. Советская тюрьма на далеком севере» (Island Hell: A Soviet Prison in the Far North). Отчет этого арестованного и сосланного за участие в Белом движении уроженца Ингушетии не остался незамеченным. Во Франции им заинтересовался бывший военный Раймон Дюге — автор одной из первых книг о Соловках, изданной в Париже в 1927 году под названием «Каторжная тюрьма в красной России. Соловки, остров голода, пыток, смерти» (Un bagne en Russie rouge. Solovki, l’île de la faim, des supplices, de la mort). В 1928 году Юрий Безсонов, бежавший вместе с Мальсаговым, выпустил в Париже свои воспоминания о лагерях и побеге — «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» (Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki). Ромен Роллан осудил эту книгу как клевету на Советский Союз, а Редьярд Киплинг увидел в ней заслуживающий доверия фактографический рассказ. Еще одно свидетельство о режиме террора на Соловках оставил Николай Киселев-Громов — в прошлом белогвардеец, а впоследствии сотрудник ОГПУ, служивший на Соловках вплоть до своего бегства; его «Лагери смерти в СССР. Великая братская могила жертв коммунистического террора» увидели свет в Шанхае в 1936 году.

В 1934 году стали доступны на английском языке еще два текста: «Я говорю от имени молчащих заключенных Советов» (I Speak for the Silent Prisoners of the Soviets) Владимира Чернавина и «Побег из страны Советов» (Escape from the Soviets) его жены Татьяны Чернавиной [2]. Как мало кто другой в те годы, Чернавин подчеркивает: его долг — «говорить от лица тех, кто погиб молча». Сознавая всю невероятность своих записок, он настаивает на достоверности описываемых событий, действующих лиц и фактов. Подробно рассказывается о характерном для многих случаев обвинении во «вредительстве», которое в конечном счете погубило и его. Сочетавший научную работу с производственной деятельностью ихтиолог Чернавин добился значительного усовершенствования устаревшей системы рыбной промышленности Мурманска (что пошло на пользу и городу). После вызванного ошибками планирования спада эффективности его судили за вредительство и отправили на Соловки. Воспользовавшись ситуацией свидания, он сумел бежать в Финляндию вместе с женой и сыном.

От того, что описывают с беспощадной точностью Мальсагов и Киселев-Громов, перехватывает дыхание; аффекты сострадания и ужаса кажутся здесь банальными. Невероятность изложенного заставляла усомниться в его достоверности [3]. Лишь в последние годы эти ранние свидетельства очевидцев и жертв — двух бывших белогвардейцев и одного «вредителя» — стали предметом анализа и вызвали интерес к начальному этапу становления тюремно-лагерной системы [4].

В Германии 1920–1930‑х годов тоже встречались публикации о существовании советских концентрационных лагерей, содержавшие ссылки на рассказы свидетелей и помимо резкой критики лагерных условий обличавшие коммунизм как социально и политически опасную систему [5].

Несмотря на многочисленные доступные в Западной Европе публикации, известия о происходящем в молодом Советском Союзе не вызвали стойкого шока [6]. Такая реакция наблюдалась только в кругах русской эмиграции.

Условия в Соловецком лагере особого назначения, или СЛОНе [7], не внушали людям тревоги уже хотя бы потому, что обладавший непререкаемым авторитетом писатель Максим Горький, посетив этот считавшийся исправительным лагерь, объявил его устройство и управление образцовыми и с воодушевлением сообщил о достигнутых там советским руководством положительных результатах. Литературовед Дмитрий Лихачев, в конце 1920‑х годов отбывавший на Соловках часть присужденного пятилетнего срока [8], в воспоминаниях [9] подробно описывает этот визит (Горький прибыл в сопровождении своей одетой «как заправская „чекистка“» снохи) от лица очевидца, упоминая высказанную заключенными надежду на облегчение участи или даже освобождение по ходатайству знаменитого писателя. После продолжительной беседы с четырнадцатилетним мальчиком, сообщает Лихачев, Горький покинул барак, где они говорили, в слезах — потому, вероятно, что узнал всю правду (ЛД 189).

Из отчетов Мальсагова, Киселева-Громова и Чернавина видно: монополия на власть в этом островном царстве была в руках чекистов [10]. Их действия практически не контролировались вышестоящей инстанцией. Монополия на власть означала ничем не сдерживаемое насилие: притеснения, унижения, пытки, убийства [11].

В предисловии к ныне переведенным на французский текстам Созерко Мальсагова и Николая Киселева-Громова [12] Николя Верт называет созданную на Соловках лагерную систему испытательной станцией, лабораторией, где не только отрабатывались программа принудительного труда и введение трудовой нормы с соответствующим размером пайка, но и играли свою роль акты садистского произвола чекистов: пытки, казни, сексуальные посягательства. Ужесточение условий при помощи принципа нормы было частью системы, придуманной прошедшим путь от уголовника до начальника производственного отдела лагеря Нафталием Френкелем и послужившей моделью устройства более поздних лагерей. Возникшая в результате система, так называемая «соловецкая власть», распространилась на весь ГУЛАГ, что привело к ухудшению условий заключения и неограниченному произволу надзирателей [13].

В своей книге о ГУЛАГе и его предыстории «Кривое горе. Память о непогребенных» Александр Эткинд пишет о роли этого островного лагеря:

Соловецкий лагерь был первым и «образцовым» лагерем в системе ГУЛАГа, которая определила судьбу России в XX веке. Для культурной памяти Соловки работают как метонимия всех советских лагерей — часть, которая замещает собой целое и включает в себя весь ужас и страдания жертв советского террора [14].

В 1996 году Ральф Штетнер посвятил этой начальной фазе существования советской лагерной системы и дальнейшим этапам ее развития обширный исторический труд [15], в котором ссылается на рассказы заключенных, прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и увидевший свет в 1987 году «Справочник по ГУЛагу» Жака Росси [16], а также результаты международных исследований сталинизма. В своей работе Штетнер рассматривает понятия наказания, исправления, перевоспитания, обернувшиеся в итоге реальностью принудительного труда, приводит обзор типов лагерей [17] и их распределения в европейской и азиатской частях Советского Союза, а также разбирает сложную систему управления и географически обусловленные виды работ. В 1998 году под руководством созданной в конце 1980‑х независимой правозащитной организации «Мемориал» [18] был издан справочник, цель которого — с опорой на исторические изыскания и архивные данные предоставить более точные сведения о количестве, местоположении, возникновении и закрытии лагерей, сферах труда и колебаниях численности заключенных (1930–1960) [19].

Точных данных о числе погибших в тюрьмах, при депортациях и в лагерях нет. «Хотя за последние 15–20 лет секретные архивы приоткрыли свои двери, <…> [п]роблема оценки демографических последствий политических репрессий советского времени еще ждет своих исследователей», — пишет электронный журнал «Демоскоп Weekly» [20]. Число приговоренных к тюремным и лагерным срокам в период с 1929 по 1953 год оценивается в 20–30 миллионов человек.

В рассматриваемых ниже текстах рассказывается о работах на Соловках (лагерном комплексе на островах в Белом море) и в онежских лесах, о добыче никеля в Норильске и золота на приисках Колымы, о строительстве Беломорско-Балтийского канала и Байкало-Амурской магистрали [21].

Решающим для сосуществования заключенных в лагере фактором было столкновение друг с другом разнородных групп. Принятие в 1927 году уголовного кодекса со статьей 58, узаконившей применение карательных мер к «политическим» и «контрреволюционерам», было направлено против тех, в ком подозревали классовых врагов, врагов народа, предателей и саботажников; статья включала ряд подпунктов о различных правонарушениях подобного рода [22]. В лагерях такие люди, на лагерном жаргоне именуемые «пятьдесят восьмая», оказывались вместе с осужденными за кражи, убийства, порчу общественного имущества или же с профессиональными преступниками, составлявшими особую группу со своей иерархической структурой. Такое положение дел рождало усугублявшие тяжесть лагерных условий конфликты, которые во всех свидетельствах составляют один из главных пунктов [23]. Помимо политических, контрреволюционеров, иностранных коммунистов и уголовников в лагеря попадали подозреваемые в фашизме литовцы и поволжские немцы, ставшие жертвами доносов советские граждане и в целом считавшиеся подозрительными иностранцы (в том числе много азиатов), а после 1945 года — освобожденные из немецкого плена и немецкие военнопленные. Охрана состояла, как уже сказано, из чекистов — этой определявшей жизнь всего лагеря группы, имевшей, очевидно, неограниченную свободу наказывать.

Дмитрий Лихачев, находившийся в заключении на Соловках в 1928–1931 годах, во времена, когда лаборатория уже превратилась в рутину, не только подробно описал местоположение и эксплуатацию этого превращенного в лагерь крупного монастырского комплекса, раскинувшегося на нескольких островах, но и показал повседневную жизнь, где вид обнаженных непогребенных трупов был такой же обыденностью, что и непосильный труд, голод, холод, побои, унижения и массовые расстрелы. Вот что говорит об этом островном царстве, имея в виду его знаменитое монастырское прошлое, в одном из интервью Евгений Водолазкин — автор романа «Авиатор», действие которого частично разворачивается там: «Соловки <…> это своего рода модель России. Потому что все там было доведено до предела: и святость, и злодейство» [24].

Если в этих сообщениях показана самая темная сторона жизни на Соловках, то из других явствует, что на островах кипела оживленная культурная жизнь: ведь туда сослали множество ученых, представителей духовенства и деятелей искусства. Они не привлекались к принудительным работам и могли выступать с лекциями, проводить время в богатой монастырской библиотеке, посещать концерты и спектакли. В своих мемуарах Лихачев стремится осветить и эту сторону лагерной жизни. В главе о Соловецком театре (Солтеатре) он, имея в виду эти особые условия, говорит о «чекистском чуде» [25]. На Соловках такой альтернативный мир существовал уже в 1920‑е годы (а впоследствии стал возможным и в других местах ГУЛАГа) — мир в конечном счете нереальный, в жизни которого с явным удовольствием участвовали обе стороны: исполнители и зрители/слушатели.

В главе «Театр в ГУЛАГе» фотоальбома Томаша Кизны «ГУЛАГ» (2004) можно увидеть обескураживающе эффектные снимки различных сцен, актеров и актрис. В зале сидели солдаты лагерных войск, представители охраны и лагерной администрации. Кизны воспроизводит фотографию игравшего в театре Медвежьегорска и на Соловках актера (с московским театральным прошлым) Ивана Николаевича Русинова и цитирует его пересказ разнообразной недельной программы:

[Р]епертуар выглядел так: в понедельник — драма, во вторник — опера, в среду — оперетта, в четверг — балет, в пятницу — симфонический концерт (в оркестре играло около пятидесяти музыкантов), в субботу — эстрадный концерт; в воскресенье — кинофильм [26].

Уголовники создали театр «Свои» и хор, исполнявший лагерные песни. Лихачев, который отдельно упоминает постановку «Маскарада» Лермонтова и показ фильма по сценарию Виктора Шкловского, позже комментирует эту деятельность так:

Солтеатр с его занавесом, отделявшим смерть и страдания тифозных больных от попыток сохранить хоть какую-то интеллектуальную жизнь теми, кто завтра и сам мог оказаться за занавесом, — почти символ нашей лагерной жизни (да и не только лагерной — всей жизни в сталинское время) (ЛД 218) [27].

Трудно понять несоответствие между этими культурными возможностями — и преступлениями, которые совершались не только в отношении подневольных работников (они составляли отдельный «слой»), но и в отношении культурной «элиты» [28]. В документальном романе французского писателя Оливье Ролена «Метеоролог», опубликованном на немецком языке в 2015 году, на материале переписки заключенного с семьей из архива «Мемориала» рассказывается о судьбе ведущего в 1920–1930‑е годы исследователя погоды и стратосферы Алексея Феодосьевича Вангенгейма, приговоренного к нескольким годам на Соловках и расстрелянного в 1937 году. Из этой переписки, как и из оценки Лихачева, видно, что участники культурного «времяпрепровождения» прекрасно осознавали эту раздвоенность лагерной жизни. Их редевшие вследствие казней или перевода в другие лагеря ряды пополнялись новыми арестантами. По сути на Соловках осуществлялся эксперимент, жертвами которого стали сотни заключенных [29]. Известия об этом, если куда-нибудь и просачивались, сенсации не производили. Упомянутые публикации о начальной фазе существования лагерей игнорировались или отметались.

Эта неготовность воспринимать представленную в виде документальных отчетов или воспоминаний информацию о развитой системе ГУЛАГа не изменилась и в 1940‑е годы. Признать их значение помешали преданные огласке после Второй мировой войны знания о нацистских лагерях смерти и начало холодной войны. Правда, в Германии рассказы вернувшихся из советского военного плена вызывали смущение, однако не смогли по-настоящему открыть глаза на советскую репрессивную систему [30].

Иная ситуация складывалась во Франции, где споры по поводу правдивости рассказов о существовании советской лагерной системы привлекли к себе общественное внимание. Французские левые в своем печатном органе «Летр франсез» попросту отвергли подобные рассказы как лживые и обвинили Виктора Кравченко — советского перебежчика, написавшего об исправительно-трудовых лагерях в своей исповеди «Я выбрал свободу» (I Chose Freedom, 1946), — в создании пасквиля, а в 1949 году подали против него иск о клевете на Советский Союз. Дело приняло скандальный оборот и среди прочего способствовало превращению книги Кравченко в публицистический бестселлер. Он выиграл процесс благодаря выступлению Маргариты Бубер-Нойман, чьи свидетельские записки «В заключении у Сталина и Гитлера» (Als Gefangene unter Stalin und Hitler) вышли в 1946 году в Швеции и в 1947‑м — в Германии и чьи слова исключали всякое сомнение. В 1949 году произошел еще один случай, вызвавший жаркие споры французской общественности: выживший узник концлагеря Давид Руссе опубликовал в газете «Фигаро» статью о советской системе концентрационных лагерей, а в книге «Концентрационный мир» [31] изобразил не только нацистские концлагеря, но и советские учреждения принудительного содержания (с 1918 года именуемые «концентрационными лагерями» или «концлагерями»), подчеркивая прежде всего их системный характер и говоря, соответственно, о концентрационном мире. После того как «Летр франсез» (обвинителем выступил Луи Арагон) назвала его троцкистским фальсификатором, он подал на газету в суд [32]. Процесс он тоже выиграл, причем свою роль здесь сыграло выступление Юлия Марголина, автора «Путешествия в страну зэ-ка» [33], наряду с показаниями автора «Одиннадцати лет моей жизни» Элинор Липпер [34] и нескольких прошедших через ГУЛАГ поляков, получивших известность благодаря собственным текстам на эту тему [35].

При всей прозрачности идеологических мотивов этой кампании отрицания, утверждение, что представленные рассказы — клевета, то есть нечто, что можно назвать «ложью о ГУЛАГе», не было опровергнуто достаточно энергично. В 1950 году Юлий Марголин произнес в ООН речь о существовании советских исправительно-трудовых лагерей. В политической публичной сфере это выступление опять-таки осталось без последствий.

В результате среди французских интеллектуалов возник своего рода раскол: с одной стороны — отстаивание подлинности рассказов о происходящем в Советском Союзе (так считал Альбер Камю), с другой — отказ признать факты таковыми (эту позицию занял Жан-Поль Сартр). Закрытый доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году, ставший достоянием общественности, явился признанием соучастия в преступлениях, необоснованных «репрессиях». То было признание вины, сформулированное самым могущественным человеком в тогдашнем Советском Союзе, представлявшим членов партии и говорившим от их лица, причем одновременно он дистанцировался от культа личности с его извращающими эгалитарный принцип религиозными коннотациями. Эта единственная в своем роде речь, обличавшая культ Сталина и признававшая совершенные от имени партии преступления, могла бы, будь ее подрывное содержание принято к сведению, положить конец кампании отрицания [36].

Иной была реакция на репортажи западных корреспондентов о показательных процессах и расстрелах руководящих деятелей ВКП(б) в конце 1930‑х годов, вызвавшие на Западе живой интерес. Хотя фальшивками эти репортажи не объявлялись, их интерпретация рождала идеологические споры. Артур Кёстлер, чей роман «Слепящая тьма» вышел в Англии в 1940 году и был встречен не только литературным, но и политическим интересом, во Франции подвергся резким нападкам левых интеллектуалов, в том числе видных философов и литературоведов. Опубликованная уже в 1939 году книга «Я был агентом Сталина» [37] — исповедь советского перебежчика Вальтера Кривицкого, своими глазами наблюдавшего показательные процессы и осведомленного об обстоятельствах, которые заставляли обвиняемых делать парадоксальные признания вины, — могла бы быть прочитана как историческое соответствие тексту Кёстлера, подтверждающее его версию и придающее ей статус своего рода литературы факта. Но этого не произошло. На тот момент Кёстлер остался одним из немногих, кто выступил с резкими аргументами против (контролируемого?) замалчивания информации о сталинских преступлениях.

Правда, упомянутый отчет Маргариты Бубер-Нойман о ее пребывании в лагерях, в котором также предлагается основанный на личном опыте сравнительный взгляд на обе репрессивные системы с точки зрения жертвы и свидетельницы, в Германии заметили, как и роман Кёстлера о показательном процессе (рецензии на оба текста появились в ведущих журналах), но всерьез этой темой никто заниматься не стал.

Политическая актуальность романа Ванды Бронской-Пампух «Без меры и конца» (Ohne Maß und Ende, 1963) [38], действие которого разворачивается в колымских лагерях и охватывает три поколения женщин-заключенных, тоже оказалась приглушена — вероятно, в силу «эпического» характера этого текста, написанного одной из первых жертв и свидетелей. В рецензиях на роман интерпретируются в большей степени чувства и поступки персонажей, чем определившие их судьбу сталинская диктатура и лагерная система.

Лишь изображение лагерной действительности в изданном сначала на Западе «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына [39], соединившего изображение собственной лагерной жизни с рассказами других жертв об их личном опыте и сведениями из секретных документов, благодаря эффекту аутентичности привело к тому, что теперь «самая темная сторона Советского Союза» была потрясенно принята к сведению. Дело вновь не обошлось без идеологически мотивированных предубеждений против этого, как гласит подзаголовок книги, «опыта художественного исследования». В Германии основы адекватной рецепции, учитывающей литературные качества, заложил Генрих Бёлль. Когда в 1980 году вышла вторая часть (под названием Gratwanderung) лагерной биографии Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», то опять-таки именно Бёлль в предисловии к немецкому изданию сумел подчеркнуть как художественные достоинства этой истории страданий и выживания, так и достоверность изложенных исторических фактов. Перевод первой части книги Гинзбург увидел свет еще в 1967 году (под названием Marschroute eines Lebens), но без предисловия, подобного написанному Бёллем.

Был на Западе и еще один текст, в котором лагерная система показана с опорой на почти двадцатилетний опыт: «составленный по памяти протокол» австрийского коммуниста и члена югославской КП Карла (Карло) Штайнера «7000 дней в ГУЛАГе» (7000 dana u Sibiru). Этот текст, написанный примерно в одно время с солженицынским, в Югославии оказалось возможным опубликовать лишь в 1972 году с согласия Тито; об увидевшем свет в 1975 году немецком издании писал автор книги «Революция отвергает своих детей» (Die Revolution entläßt ihre Kinder) Вольфганг Леонгард [40], однако других откликов не последовало. Зато текст Солженицына надолго приобрел в западном мире «просветительскую» функцию.

Но именно эта функция и делала его недоступным для советских читателей. Доскональное раскрытие механизмов репрессивной системы и истории ее жертв ни в коем случае не должны были стать достоянием широкой общественности. Однако благодаря самиздату существовал неофициальный способ распространения «опасных» текстов среди посвященных при помощи рукописных и машинописных копий. Подозрение во владении такими списками грозило серьезными неприятностями. Тем не менее уже в 1962 году в ведущем журнале «Новый мир» появляется литературный первенец Солженицына — повесть «Один день Ивана Денисовича», которая затем выходит массовым тиражом в серии «Роман-газета» (1963, № 1). Публикация этого текста стала возможной после хрущевского выступления, тем более что позиционировался он как повесть, а не как сведение счетов или разоблачение. Но те, кто прошел через лагеря, поняли содержащееся в тексте послание и завалили автора множеством рассказов от лица жертв и очевидцев, впоследствии включенных им в его всеобъемлющее изображение ГУЛАГа. Общественно же приемлемым обсуждение этой темы в стране, где все происходило, стало лишь в горбачевское время перестройки и гласности. Заговорили многие из тех, кто прежде молчал. В 1990‑е годы, в постсоветскую эпоху, в России вышли тексты многих бывших лагерников и ряд исторических работ о системе ГУЛАГа — это видно из названий в составленной Элен Каплан библиографии. Но устойчивого общественного внимания тема не получила.

У истоков исторического осмысления того, что происходило в ГУЛАГе, и, соответственно, начала общественной дискуссии стоит деятельность правозащитной организации «Мемориал», основанной в 1988 году при участии Андрея Сахарова. В автобиографии «Руки моего отца» (Die Hände meines Vaters, 2017) Ирина Щербакова пишет об опыте чтения ходившего в самиздате «Архипелага ГУЛАГ», который так потряс ее, что она начала заниматься судьбами жертв ГУЛАГа; она описывает этапы создания союза историков и культурологов, зарегистрированного и тем самым легализованного в качестве организации Горбачевым. Произошло это в 1989 году и стало началом колоссальной исследовательской работы, которой не видно конца. Щербакова провела множество интервью с выжившими (результаты можно сопоставить с письменными текстами) и учредила просветительские исторические курсы для молодежи.

Это грандиозное предприятие по сбору и изучению документов, поиску лагерей и братских могил, открытию музеев в местах событий, получению доступа к документам, созданию архива и составлению биографий жертв все чаще наталкивается на противодействие со стороны путинского режима. Члены «Мемориала» не только вынуждены ожидать трудностей — они их уже испытали. Недавно предъявленное «Мемориалу» обвинение в выполнении функций иностранного агента в случае успеха может иметь юридические последствия. Спусковым крючком для обострения ситуации стала публикация в ноябре 2016 года списка c десятками тысяч имен приспешников Сталина: так «Мемориал» хочет пролить свет на преступления и сломить молчание. Сергей Ковалев [41], бывший заключенный колонии «Пермь-36» и борец за ее сохранение, сообщает о сложившейся вокруг этого памятника ГУЛАГа (единственного, который расположен на месте лагеря) угрожающей ситуации, так как одна поддерживаемая постсоветскими гражданами и настроенная в духе «назад в СССР» «патриотическая молодежная организация» считает подобный мемориал вредным для репутации России.

Ил. 1. Забор и сторожевая вышка в советской исправительно-трудовой колонии «Пермь-36». Единственный на территории современной России музей ГУЛАГа, расположенный на месте бывшего исправительно-трудового лагеря

Помимо доступности перечисленных произведений Солженицына, Штайнера, Гинзбург и Бронской-Пампух, по большей части посвященных происходившему в лагерях с 1939‑го примерно по 1956 год, в Германии также существовала возможность составить представление о вышеупомянутой начальной фазе развернутых на Соловках репрессий. К этому приглашала уже названная книга Лихачева (1997); в предисловии редактор объясняет значение автобиографии этого выдающегося ученого, который, проведя на Соловках и в Белбалтлаге в общей сложности пять лет, несмотря на свое незыблемое положение в Пушкинском Доме — ведущем советском институте литературы — и международную репутацию литературоведа и культуролога продолжал подвергаться опасным для жизни нападениям [42].

Ил. 2. Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»

Сведения о лагерях 1920‑х годов, прежде обходившиеся вниманием, стали предметом исторического исследования лишь недавно. К ним принадлежит уже цитированное издание двух ранних соловецких отчетов, выпущенных под редакцией Николя Верта и снабженных историческим комментарием. Использующий статистические данные исторический труд Штетнера выходит, как уже упоминалось, за рамки этой ранней фазы, осмысляя систему ГУЛАГа прежде всего с точки зрения ее экономической эффективности. Истории лагерей с 1917 по 1986 год посвящена книга Энн Эпплбаум «ГУЛАГ» (Gulag. A History, 2003), основанная на скрупулезной работе в архивах — некоторые документы предоставил «Мемориал» — и интерпретации множества лагерных записок (опубликованных лишь частично). Эпплбаум читает эти письменные отчеты не как художественные произведения, а как документы. В 2008 году вышла книга Карла Шлёгеля «Террор и мечта. Москва 1937» (Terror und Traum. Moskau 1937) — анализ событий, получивших известность как Большой террор, «сталинские чистки» или «ежовщина» (по имени главы НКВД Николая Ежова). Присужденная этому историческому труду награда (премия Лейпцигской книжной ярмарки) привлекла к этой теме соответствующее внимание в Германии. В опубликованном «Нойе цюрхер цайтунг» 7–8 марта 2009 года интервью с автором приводится одно из более ранних его высказываний, в котором он формулирует свой этос историка. Эти слова справедливы для занятий свидетельствами того времени в целом:

Когда я пишу об истории, первая моя проблема — понять тех, кто жил в те времена. Как историк я нахожусь в привилегированном положении. Я жив, и в моей власти предоставить кому-то слово или заставить кого-то промолчать. От меня зависит не только то, как я истолкую тот или иной источник, но и буду ли я вообще его использовать. Здесь возникают отношения власти живых над мертвыми. Как нам, потомкам, подступаться к эпохе, частью которой мы по объективным причинам не являемся?

Свой труд Шлёгель посвятил «стойким мемориальцам». В 2012 году благодаря выставке «ГУЛАГ. Следы и свидетельства 1929–1956» (подготовленной совместно с фондом мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора под патронажем Хорхе Семпруна и осуществленной после его смерти) об этих стойких мемориальцах узнала широкая немецкая публика. Выставка была показана сначала в Нойхарденберге, затем в веймарском музее Шиллера, а в 2013 году — в берлинском Немецком историческом музее [43]. В Веймаре выставка сопровождалась чтением отрывков из «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, представленных в анонсе как «принадлежащие к важнейшим текстам о ГУЛАГе наряду с произведениями Александра Солженицына». В 2007 году издано полное собрание рассказов Шаламова, до этого выходивших по-немецки выборочно в 1967 и 1983 годах [44]. (Насколько широкой аудитории достигли доверенные Коринне Харфух веймарские чтения, остается неясным.)

Документирующий выставку сборник материалов «ГУЛАГ. Следы и свидетельства 1929–1956» содержит впечатляющие изображения экспонатов и подчеркнуто объективные комментарии соучредителя «Мемориала» Арсения Рогинского и одного из ведущих членов этой организации Ирины Щербаковой, а также не только содержательный, но и «объясняющий» творившееся в ГУЛАГе очерк французского историка Николя Верта, которого я упоминала выше.

В 2013 году вышел немецкий перевод написанной еще в 1946–1947 годах автобиографии Юлия Марголина «Путешествие в страну зэ-ка», в которой рассказывается о принудительном труде в онежских лесах и об интеллектуальном искусстве выживания. Она содержит один из самых резких упреков обществу, молчаливо мирившемуся с преступлениями:

Необходимо протестовать против лагерной системы, как самого чудовищного явления современности, в котором заложены ростки мировой катастрофы. Моральная и политическая катастрофа начинается в тот момент, когда методическое и массовое мучительство, увод людей и убийство, практикуемое под прикрытием марксистской и демократической фразеологии, начинает замалчиваться или оправдываться людьми прогресса, людьми Революции, доброй воли (M I 412) [45].

Неслучайно наряду с рассказами заключенных и жертв в 2014 году увидел свет и текст об опыте противоположной стороны — теперь выпущенный и в немецком переводе дневник Ивана Чистякова, описавшего принудительный труд на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) от лица вохровца [46].

Использованное в новаторской для изучения и интерпретации лагерных текстов работе Леоны Токер «Возвращение с Архипелага: рассказы переживших ГУЛАГ» (Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors) обозначение Narratives of Gulag Survivors дало толчок к размышлениям об «инаковости» этих текстов, занимающих промежуточное место между документом и литературой. Сами авторы об этой «инаковости» не высказывались, однако при выборе жанра и стиля руководствовались очевидным стремлением свидетельствовать и бороться с замалчиванием. Под влиянием реалистической традиции большинство пишущих избегали формальных экспериментов, которые могли бы исказить реальность излагаемого. И все-таки эти многообразные тексты позволяют выявить ту или иную «стилистическую волю», которой также определяется интенсивность вызываемых у читателя аффектов: сострадания, отвращения, ужаса, растерянности. Разрыв между переживанием и описанием, страданием и говорением, чудовищностью случившегося и необходимостью ретроспективно использовать язык так, чтобы передать это случившееся в условиях нового настоящего, времени письма, — такова тематика многих лагерных текстов.

Монография Франциски Тун-Хоэнштейн «Ломаные линии. Автобиографическое письмо и лагерная цивилизация» (Gebrochene Linien. Autobiographisches Schreiben und Lagerzivilisation, 2007) тоже носит литературоведческий характер. Если Токер рисует общую картину известных текстов о ГУЛАГе, то исследовательский интерес Тун-Хоэнштейн направлен на специфику разных способов письма и их нарратологические основания, а также на вопросы мотивации письма. Аргументация обоих исследований ведется в контексте вопросов выразимости/невыразимости экстремального опыта. Вопросы эти в равной мере касаются литературы о ГУЛАГе и литературы о холокосте, а потому отсылки к последней играют роль в обеих работах. Этот двойной взгляд на литературу обеих тоталитарных систем пронизывает и монографию Любы Юргенсон «Невыразим ли опыт концлагеря?» (L’expérience concentrationnaire, est-elle indicible? 2003).

В последние годы в Германии возрос интерес к творившемуся в ГУЛАГе и текстам об этом. В 2007 году вышел не только первый том рассказов Варлама Шаламова, но и собравший целое множество статей под общим заголовком «Лагерное письмо» тематический номер журнала «Остойропа», который положил начало продолжительной дискуссии о лагерной литературе [47] и истории ГУЛАГа. В статье Анны Хартман содержится программное высказывание:

Чтобы противодействовать утрате памяти, необходимо заново прочесть лагерь, ибо невозможно постичь советскую цивилизацию без сопровождающего ее мира теней. По ту сторону утвердившегося канона мемуарных текстов мы можем открыть литературу, которая разнообразно и своенравно реагирует на лагерь как экзистенциальную и мыслительную форму [48].

В 2016 году вышел том (Hi-)Stories of the Gulag под редакцией Фелицитас Фишер фон Вейкерсталь и Каролины Тайдигсман, в котором не только исследуется центральный вопрос о соотношении реальности и вымысла, но и вводится в значительной степени неизвестный или по меньшей мере неразработанный материал: музыка в воспоминаниях узников ГУЛАГа, гулаговская поэзия, изображение сталинских репрессий в современных российских криминальных фильмах.

В своих прочтениях этих текстов я буду рассматривать два вопроса: во-первых, как жертвам удалось перевести опыт своих страданий на доступный для понимания язык; во-вторых, что именно они нам рассказывают. Первый вопрос требует определения формальных принципов, использованных авторами в этой «переводческой» работе. Второй касается передаваемых этими свидетельствами переживаний, впечатлений, физических и психических ощущений. Интерпретируя эти тексты, я стремлюсь соблюсти баланс между их художественностью и документальностью — и, конечно же, предоставить слово им самим.

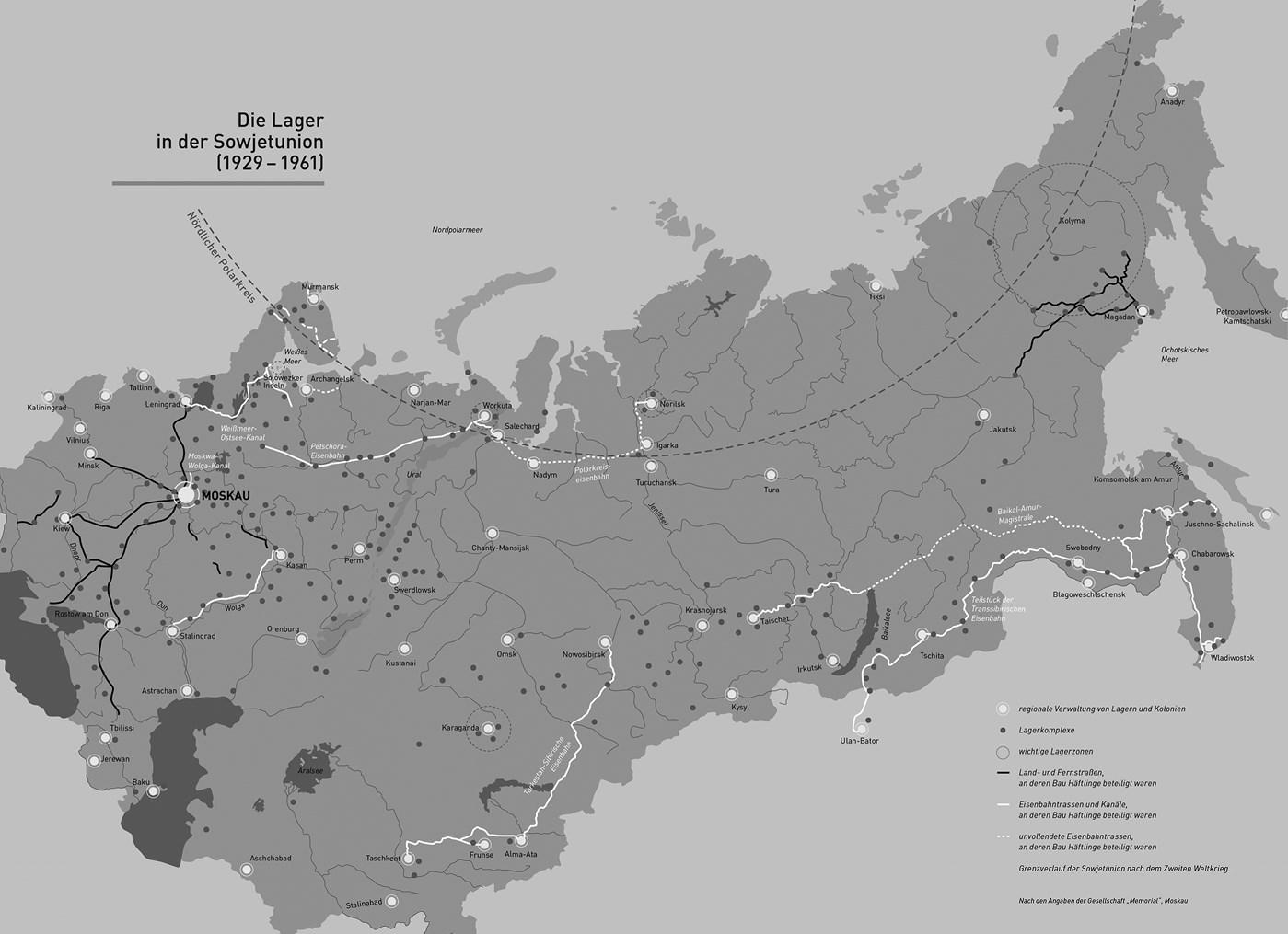

Ил. 3 Карта ГУЛАГа © Фонд мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора

18

Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

19

Das System der Besserungsarbeitslager in der UdSSR 1923–1960. Ein Handbuch / Hg. M. Smirnow. Übers. von I. Raschendörfer, V. Ammer. Berlin, 2006; Система исправительно-трудовых лагерей 1923–1960 / Ред. Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский. М., 1998.

14

Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М., 2016. С. 15.

15

Stettner R. Archipel GULag: Stalins Zwangslager. Terrorinstrument und Wirtschaftsgigant. Entstehung, Organisation und Funktion des sowjetischen Lagersystems 1928–1956. Paderborn, 1996. Пространная статья о ГУЛАГе в немецкоязычной «Википедии» по большей части опирается на работу Штетнера.

16

Росси Ж. Справочник по ГУЛагу: Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом. Лондон, 1987.

17

Выделяются два основных типа лагерей: исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) и исправительно-трудовая колония (ИТК).

10

Хотя в 1920‑е годы ЧК, созданная Феликсом Дзержинским в 1918 году по приказу Ленина для «борьбы с контрреволюцией», была преобразована в ГПУ, а в 1934‑м — в НКВД и затем в КГБ (1954–1991), сотрудников лагерей продолжали называть «чекистами».

11

Показанный в Каннах в 1992 году фильм Александра Рогожкина «Чекист» содержит шокирующие сцены чекистской жестокости.

12

Malsagov S. L’île de l’enfer. Un bagne soviétique dans le Grand Nord. Riga, 1925; и Kisselev-Gromov N. Les camps de la mort en URSS. Shanghai, 1936 в: Malsagov, Kisselev-Gromov. Aux origines du Goulag. Récits des îles Solovki. Верт приводит биографические сведения об обоих авторах. Киселев-Громов, который, как и Мальсагов, был офицером Белой армии, после ареста перешел на сторону ЧК, а впоследствии спасся бегством.

13

См. предисловие Ирины Щербаковой к книге: Чистяков И. Сибирской дальней стороной: Дневник охранника БАМа, 1935–1936. М., 2014. С. 7–40.

9

Лихачев Д. С. Мысли о жизни: Воспоминания. СПб., 2014.

6

Обширную библиографию см. в: Zorin L. Soviet Prisons and Concentration Camps. An Annotated Bibliography 1917–1980. Newtonville, 1980; а также: Kaplan H. The Bibliography of the Gulag Today // Reflections on the Gulag / Eds. E. Dundovich, F. Gori, E. Gueretti. Milan, 2003. P. 225–246. Вторая часть библиографии охватывает тексты, написанные в постсоветской России.

5

Этот вопрос подробно рассматривает и интерпретирует Фелицитас Фишер фон Вейкерсталь: Fischer von Weikersthal F. Appearance and Reality. Nazi Germany and Gulag-Memoirs // (Hi-)Stories of the Gulag. Fiction and Reality / Eds. F. Fischer von Weikersthal, K. Thaidigsmann. Heidelberg, 2016. P. 75–100. В статье приводится список немецких публикаций о лагерях за 1934–1940 и 1941–1945 годы.

8

Лихачев находился в заключении на Соловецких островах с 1928 по 1931 год. Еще год он провел на материке как узник Белбалтлага — принадлежавшего к соловецкому лагерному комплексу лагеря на Беломорско-Балтийском канале.

7

Акроним СЛОН располагал к различного рода игре слов.

2

Русские оригиналы вышли в Санкт-Петербурге в 1999 году одной книгой под названием «Записки „вредителя“. Побег из ГУЛАГа».

1

См.: Werth N. Ein kurzer historischer Abriss über den Gulag // GULAG. Spuren und Zeugnisse 1929–1956 / Hg. V. Knigge, I. Scherbakowa. Weimar, 2012. S. 103.

4

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын посвящает этой начальной фазе развития ГУЛАГа исторический экскурс. Основанный на архивных и позднесоветских съемках документальный фильм Марины Голдовской «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» (1988) содержит информацию об истории лагерей и рассказы бывших заключенных о пережитом.

3

О проблеме достоверности см. предисловие Николя Верта к французскому изданию воспоминаний Созерко Мальсагова и Николая Киселева-Громова: Malsagov S., Kisselev-Gromov N. Aux origines du Goulag. Récits des îles Solovki / Trad. par G. Ackerman, N. Rutkevich. Paris, 2011.

29

См.: Bogumil Z. The Solovetski Islands and Butovo as two «Russian Golgothas». New Martyrdom as a Means to Understand Soviet Repression // (Hi-)Stories of the Gulag / Eds. Fischer von Weikersthal, Thaidigsmann. P. 133–158. О проблеме статистики жертв см. анализ российского историка Галины Ивановой: Ivanova G. Die Gulag-Statistiken im Spiegel von Archivmaterialien und Memoiren // Ibid. P. 21–35.

25

О чекистах см. выше, примеч. 2 на с. 11.

26

Кизны Т. ГУЛАГ: Соловки. Беломорканал. Вайгач. Театр в ГУЛАГе. Колыма. Воркута. Мертвая дорога / Пер. с польск. М., 2007. С. 278. Солтеатр уже некоторое время выступает предметом историко-театроведческого изучения.

27

См. также илл. на с. 186–187 настоящей книги.

28

В исследованиях холокоста считается, что культурная деятельность на Соловках послужила образцом для Терезиенштадта.

21

В зависимости от размеров лагерного комплекса число заключенных варьировалось от 40 000 до 180 000.

22

Статья 58 УК СССР была принята ЦИК СССР 25 февраля 1927 года и вступила в силу незамедлительно.

23

Ср. главу «„Гулаговское население“ — люди как массовый расходный материал» в: Stettner. Archipel GULag. S. 180–187. В научной литературе отмечается, что основную массу заключенных составляли не политические, а обычные граждане, приговоренные к многолетним лагерным срокам за провинности наподобие саботажа, прогулов, спекуляции, то есть за нарушения социального поведения.

24

Российская газета. 6 апреля 2016. В одной своей статье Сюзанна Франк (Frank S. Solovki-Texte // Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Wiesbaden, 2017. S. 265–298) рисует как историческую, так и — после посещения — современную картину этого островного мира с его монастырской культурой и представляет написанные в лагерную эпоху тексты, а во второй части интерпретирует современные тексты о Соловках, принадлежащие перу Юрия Нагибина, Юрия Бродского, Захара Прилепина, Евгения Водолазкина. См. также илл. на с. 78–81 настоящей книги.

20

Вишневский А. Вспоминая 37‑й: Демографические потери от репрессий // Демоскоп Weekly: Эл. версия бюллетеня «Население и общество». 10–31 декабря 2007. № 313–314. Автор — Анатолий Вишневский (http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0313/tema06.php (дата обращения 16.02.2023)).

36

Об этом секретном докладе см. главу 7.

37

Немецкий перевод: Krivitsky W. Ich war in Stalins Dienst! / Übers. von F. Heymann. Amsterdam, 1940. Особенно познавательна глава «Сталин обезглавливает партию большевиков» (в русском варианте «ОГПУ»).

38

Бронская-Пампух была ребенком первого впавшего в сталинскую немилость поколения коммунистов (в данном случае видных польских). Вместе с родителями она ехала в поезде, который вез Ленина в Россию через Германию (с политически мотивированного прямого разрешения). 4 декабря 1963 года журнал «Шпигель» напечатал рецензию на ее книгу.

39

Первое русское издание вышло в Париже в 1973 году; в Советском Союзе — лишь в 1989 году. Немецкий перевод появился в 1973–1976 годах (в трех частях).

32

В Германии тоже высказывалась такая антипозиция, сторонники которой говорили о клевете на Советский Союз и категорически отрицали существование лагерей: Dietrich P. Zwangsarbeit in der Sowjetunion? Moskau, 1931. Ср.: Fischer von Weikersthal. Appearance and Reality. P. 75–100.

33

Марголин Ю. Путешествие в страну зэ-ка. Нью-Йорк, 1952.

34

Lipper E. Elf Jahre meines Lebens. Zürich, 1950. О лагерных записках Липпер см.: Toker L. Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors. Bloomington, 2000. P. 42–43.

35

Среди них Юзеф Чапский, Ежи Гликсман, Казимеж Заморский.

30

Основанная на личном опыте книга Гунтера Тиле «1945 год. После краха. Советский плен» (1945. Nach dem Untergang. Gefangenschaft in der Sowjetunion) вышла лишь в 2016 году в Нордерштедте.

31

Rousset D. L’Univers concentrationnaire. Paris, 1946.

47

Обсуждение понятия «лагерная литература» см. в: Thun-Hohenstein F. Gebrochene Linien: Autobiographisches Schreiben und Lagerzivilisation. Berlin, 2007. S. 37–46.

48

https://shalamov.ru/research/61/3.html (дата обращения 21.06.2023). Оригинал: Hartmann A. Ein Fenster in die Vergangenheit. Das Lager neu lesen // Das Lager schreiben. Varlam Šalamov und die Aufarbeitung des Gulag. Osteuropa. 2007. № 6. S. 55–80. S. 55. При впечатляющей компактности это — фундаментальный вклад в проблематику понимания происходившего в ГУЛАГе, раскрывающий исторические обстоятельства (препятствия для осмысления в России, слабый интерес на Западе) и опирающийся на интерпретацию литературных текстов о личном опыте.

43

Отклики появились во «Франкфуртер альгемайне цайтунг», где 2 мая 2012 года вышла статья Регины Мёнх, объяснявшая цели и задачи выставки и содержавшая очерк событий, о которых призваны были свидетельствовать экспонаты, и в подробном репортаже «Тагесшау» (одной из информационных программ ARD — Рабочего сообщества государственных вещательных организаций ФРГ) 29 апреля 2012 года.

44

В семи томах с обширным комментарием Франциски Тун-Хоэнштейн в переводе Габриэле Лойпольд.

45

См. рецензию Андреаса Брейтенштейна в «Нойе цюрхер цайтунг» от 18 марта 2014 года.

46

Чистяков. Сибирской дальней стороной; нем. пер.: Čistjakov I. Sibirien. Tagebuch eines Lageraufsehers / Hg. und mit einem Vorwort von I. Scherbakowa, übers. von R. Kühn. Berlin, 2014.

40

Leonhard W. 7000 Tage in Sibirien. Gefangene schaffen die Grundlage der sowjetischen Wirtschaft // Die Zeit. 1976. 17 September.

41

Сергей Ковалев, один из авторов российской Декларации прав человека и гражданина (1991), бывший председатель «Мемориала» и один из самых резких критиков Путина, после ареста в 1974 году провел семь лет в Перми и три года в ссылке в Магаданской области.

42

В своем предисловии к немецкому изданию (Smirnow I. Der unbehauste Garten // Lichatschow D. Hunger und Terror / Hg. und mit Vorwort von I. Smirnow, übers. von Th. Wiedling. Ostfildern vor Stuttgart, 1997. S. 7–20) литературовед Игорь Смирнов, ученик Лихачева, не только воздает должное личности автора, но и очерчивает актуальный для лагерного опыта исторический контекст. Последнее происходит с позиции представителя непострадавшего поколения, то есть с дистанции, позволяющей подвести под события убедительный философский фундамент. Уже упомянутый мною Эткинд причисляет Лихачева к ведущим интеллектуалам, внесшим вклад в перестройку (Эткинд. Кривое горе. С. 91).

I. КАК ОБРАЩАЮТСЯ СО ЗНАНИЕМ?

1. Подходы: Цветан Тодоров, Данило Киш, Александр Эткинд

Начать я хотела бы с обсуждения трех разных подходов к теме: антропологического и поэтического, которые, на мой взгляд, представляют соответственно Цветан Тодоров и Данило Киш, а также «психоисторического», в постсоветской перспективе успешно реализованного Александром Эткиндом.

Тодоров и Киш отталкиваются от текстов, оставленных им жертвами двух тоталитарных систем: первого это чтение побуждает к принимающей форму трактата рефлексии на тему conditio humana, второго приводит к созданию крупных художественных проектов.

Основываясь на многочисленных свидетельских рассказах о лагерях смерти и принудительного труда, в книге «Лицом к крайности» (Face à l’extrême, 1991) Тодоров еще раз, во многом сопоставляя Освенцим и Колыму, принципиально и с моральной настойчивостью поднимает фундаментальные вопросы вины и человечности. И все это на фоне событий в его родной Болгарии, история которой местами — в скобках и курсивом — сопровождает текст грозной тенью. Ребенок и подросток, сын вступившего в коммунистическую партию отца и внук осуждающей это бабушки, он чувствует себя свидетелем эпохи, но и человеком, который, подобно отцу, не позволял себе отчетливо осознать происходящее (аресты и расстрелы не согласных с линией партии сограждан). Это частное поведение невмешательства, терпимости, попустительства служит ему отправной точкой для того, чтобы объяснить самому себе и читателям преступную пассивность свидетелей (имеются в виду сторонние наблюдатели), которая в обеих тоталитарных системах превращала их в соучастников. Упоминает он и самообвинения лагерников, которые во время случайных передышек воспринимали чужие страдания равнодушно, а впоследствии сожалели о своем поведении. Под таким углом зрения Тодоров убедительно переосмысляет часто рассматриваемые тексты Леви, Гинзбург, Бубер-Нойман, Солженицына, Беттельгейма, Жана Амери, вплетая в эти рассуждения собственную моральную семантику.

Он словно рассматривает самого себя как кого-то, кто находится лицом к крайности: позиция эмпатии, никогда, однако, не забывающей об аналитической дистанции. Изучение лагерных текстов приводит Тодорова к созданию антропологии, призванной выработать новые термины для понимания противоречий, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся face à l’extême, люди, хотевшие выжить и вынужденные смириться с отсутствием у солагерников шансов на выживание. К этому же контексту принадлежит и дифференцированный подход Тодорова к таким понятиям, как банальность зла, коллективная вина немцев, уникальность нацистских преступлений. Это одна из точек зрения, с которых он исследует лагерные тексты, высказывая удивительные взгляды, признающие вездесущесть зла и тем самым снимающие с него бремя уникальности. Но в некоторых местах рассуждений о зле (как антропологической величине) Тодоров возвращается ко злу системы, тоталитарной диктаторской системы. Лагерное зло, таким образом, предстает следствием зла системного — это не подлежит сомнению. Однако системное зло тем самым обезличивается, то есть упускается из виду тот факт, что системное зло совершалось акторами, которых можно назвать по именам. Отличительной чертой антропологического проекта Тодорова или, вернее, его проекта этики in extremis — наряду с подробным изложением аргументов «за» и «против» в вопросах коллективной вины и сопоставимости Освенцима с Колымой — выступает поразительное обращение к перечню добродетелей, включающему такие понятия, как достоинство, забота, дух. Высказывания узников лагерей здесь опять-таки передаются и развиваются путем сочувственного вникания, позволяющего воздать должное жертвам (по большей части посмертно). Тодоров читает эти отчеты не как литературовед, которого интересуют нарративные и риторические приемы, подобно тому как он анализировал их в своих образцовых исследованиях структуралистского толка, а как читатель, имеющий дело с принципиально иным жанром. Жанром, требующим иной рецептивной позиции — такой, при которой реципиент приближается к пишущему «я» (то есть «я» того, кто написал текст) диалогически, а не описательно (притом с точки зрения сопереживающего современника).

Это делает текст Тодорова, насыщенный цитатами из огромного количества автобиографий, биографий, мемуаров, документальных отчетов, своего рода посттекстом, который объединяет и актуализирует претексты в их многоголосии, при этом игнорируя их зависимость от одной или нескольких жанровых традиций. Семиотик Тодоров, которому мы обязаны трудами по семиотике и фантастической литературе [49], в случае с литературой лагерной сосредоточивается на signifié, на означаемом этих текстов, не допуская, по-видимому, никакой другой постановки вопроса. Он читает такие тексты как документы, в которых зафиксированы суждения, наблюдения, способы поведения, как интерпретации пережитого, нередко сформулированные свидетелями/жертвами уже после периода переосмысления перенесенных страданий. Именно эти интерпретации включены в его антропологический очерк о выпадающих на долю человека крайностях [50].

Подобно Тодорову, Киш (ребенком и подростком, затем студентом) был современником политической системы, неумолимо преследовавшей своих критиков и диссидентов. В отличие от Тодорова [51], в детстве он стал свидетелем резни еврейского и сербского населения в Нови-Саде и депортаций евреев [52]. Как и Тодоров, Киш был захвачен текстами об обеих лагерных реальностях. Комментируя свое обращение к теме ГУЛАГа, он — здесь его слова сопоставимы с тодоровскими — признает, что оно имеет моральную окраску: стыд за запоздалое осознание второй бесчеловечной системы XX века. В «Уроке анатомии» он пишет о создании «Гробницы для Бориса Давидовича»:

Быть современником двух репрессивных систем, двух кровавых исторических реальностей, двух лагерных систем уничтожения души и тела — и при этом показывать в своих книгах только одну из них (фашизм), тогда как другая (сталинизм) упускается из виду по принципу психологического слепого пятна, — эта навязчивая интеллектуальная идея, этот моральный и моралистический кошмар мучил меня в последнее время <…> Когда мысль эта обрела свой лирический вес, доросла до стыда и раскаяния, до признания, я принялся писать мои истории в некоей поэтической лихорадке, относительно легко и быстро, как бы избавляясь от кошмара, преисполняясь приятным (невзирая на тему) чувством. То было некое духовное облегчение, знакомое, быть может, лишь тяжким грешникам после исповеди в смертный час [53].

Как современник и писатель, пусть и не очевидец, Киш чувствует, что сбалансированное изображение обеих преступных систем — его ответственность [54]. Своей критикой в адрес французских левых он резко обличает политико-идеологический обскурантизм, в плену которого многие, даже выдающиеся, их представители оставались непростительно долго. Благодаря литературоведческому образованию, познакомившему его, как и Тодорова, с теоретическими школами эпохи, формализмом и структурализмом, Киш всю жизнь занимался проблемами формы и разработал поэтологию собственного письма, которая проливает свет на генезис его текстов и обосновывает решения, принятые им в непростом поле между фактом и артефактом. В интервью, данных по большей части во Франции, он настаивает на том, что сборником рассказов «Гробница для Бориса Давидовича» пытался исполнить свой нравственный долг — уничтожить слепое пятно в господствующем политическом сознании. Это «послание» его текста было понято в полной мере [55].

В отличие от Тодорова, который его не упоминает (если не считать замечания о жене Карла Штайнера) [56], Киш стремится не комментировать и интерпретировать, а «присваивать» тексты жертв. Иначе говоря, если Тодоров, пусть и включая в свою моральную аргументацию собственный голос, предоставляет голосам выживших драматически «звучать» в многочисленных выдержках из свидетельских текстов, Киш отказывается от полифонии и, как автор, оставляет за собой право подчинять эти тексты своей формальной воле. Настойчиво формулируемую в его работах поэтическую логику следует понимать как оправдание фикциональных «манипуляций», которым он подвергает документальную составляющую отчетов и мемуаров.

Рассказы выживших узников ГУЛАГа, сумевших найти язык для выстраданного в молчании, побуждали авторов из непострадавшего поколения отвечать собственными текстами, в которых ощущается попытка приобщиться к памяти уцелевших, сделать ее частью собственной памяти. Родившиеся позже, будучи заражены травмой старшего поколения, демонстрируют готовность обращаться к этому сохраненному мемуарными текстами «чужому» опыту в собственных рассказах и романах, причем фактография и вымысел могут сочетаться по-разному. Помимо Данило Киша это касается авторов, которые обращаются к свидетельской литературе скорее косвенно, прибегая, подобно русскому автору Владимиру Сорокину, к приемам гиперболы, фантастики, остранения и вырабатывая повествовательные формы, отрывающиеся от реалистической подоплеки и переходящие в разные формы «постреализма». Однако ужас лагерных текстов продолжает жить и в них.

Здесь следует назвать и уже упомянутого Оливье Ролена, тем более что в своем документальном романе он придерживается совершенно иной изобразительной стратегии. В его книге предпринимается попытка свести вымысел к минимуму и встроить документы в повествовательный контекст, рождающий напряжение и вместе с тем шок. Перечисленные авторы (последний из упомянутых родился в 1947 году) в своих текстах продолжают писать историю, бремя которой, хотя она и не является частью их непосредственного опыта, как бы заставляет их ощущать себя ее наследниками. Эти литературные подходы выступают еще и ответами, реакциями, попытками интерпретации или отрицания таковой. В своем многообразии они предстают возможностями, открытыми поколению людей, которые, не испытав ничего подобного в действительности, чувствуют себя затронутыми чужим страданием как современники, наблюдатели, читатели и в собственных произведениях отвечают не только авторам этих текстов, но и тем, кому не суждено было высказаться.

Иной подход — я назвала его «психоисторическим» — прослеживается в работах Александра Эткинда. Родившийся в 1955 году в Ленинграде, он принадлежит к поколению тех, кто узнал о холокосте и ГУЛАГе в подростковом возрасте. Эткинд — культуролог и глубокий историк развития психоанализа в Советском Союзе [57]. История семьи познакомила его как с опытом ГУЛАГа, так и с явлениями более позднего времени; так, в 1960‑е годы политическому преследованию подвергся его дядя Ефим Эткинд, выдающийся ленинградский германист (см. гл. 8).

Представляется, что книга Эткинда знаменует собой начало причинно-следственного анализа занятий темой ГУЛАГа, которые ранее не велись или игнорировались. Следуя за разрабатываемыми в последние десятилетия философскими дискурсами о холокосте, Эткинд пытается выявить своеобразие мемориальной культуры в постсоветской России, причем в центре выстраиваемой им теории находится тесное взаимодействие между памятью и скорбью. Эткинд работает с психоаналитическими понятиями, в применении к российским условиям обретающими в его интерпретации поразительную остроту. Тезисы Эткинда еще предстоит осмыслить — и в России, где можно надеяться на рецепцию этой вышедшей в США книги, и на Западе, где усвоение его теоретического подхода могло бы заполнить пробелы в изучении преступлений сталинизма. Эткинд описывает практики скорби, но также их отсутствие и подавление, то, что он называет «кривым горем», warped mourning, эту мучительно искаженную, не приносящую облегчения скорбь, которая чинит препятствия самой себе. Уже во введении к своей книге Эткинд говорит о «миметическом горе», mimetic mourning, определяя его как

<…> повторяющуюся реакцию на потерю, которая символически воспроизводит саму потерю. В миметической работе памяти и воображения состоит сама сущность горя. Как это случилось? Где и когда? Почему все произошло именно так? Могло ли оно обернуться иначе? Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить потерю? Скорбящий задает эти вопросы себе и другим, делая их и себя рассказчиками и свидетелями, которые обмениваются правдой или фантазиями о сущности и обстоятельствах утраты. Независимо от того, есть ли у скорбящего факты и свидетельства, говорящие о том, что произошло, или его воспоминания — плод одной фантазии, работа горя неизменно воспроизводит прошлое в воображении, тексте, общении или спектакле [58].

Таковы программные тезисы о горе/горевании, звучащие как некое правило. Когда оно нарушается, заключает Эткинд, процесс скорби тоже нарушается и «искривляется». Откуда берется этот сбой в выражении горя? Главной причиной Эткинд считает неведение о судьбе исчезнувших:

Многие умерли в тюрьмах и лагерях, но вести об их смерти могли дойти до родных и друзей лишь спустя годы или десятилетия. <…> Приговор не имел предсказательной силы. Источник репрессий — государство — был и единственным источником информации. Патологическое состояние неопределенной потери возникало всякий раз, когда близкий человек исчезал по непонятным причинам; когда он мог оказаться жив и, возможно, мог еще вернуться; когда информации о нем не было или она была недостоверной [59].

Он настаивает на факте «выпадения» горя, помещая причины и следствия этого отсутствия в концептуальное поле, питаемое психоанализом и научной фантастикой. Не получившее выражения горе заставляет неоплаканных возвращаться в виде нежити, духов, призраков, жутких во фрейдовском смысле слова. Рассматривая демонологию, вампиризм, поэтику зомби в кинематографических и литературных произведениях постсоветского времени, Эткинд вычленяет ведущий мотив: пугающее возвращение вырвавшихся из забвения жертв, которые остались неоплаканными и теперь «мстят».

Его аргументация основывается на сравнении немецкого «осмысления» (Aufarbeitung) нацистских преступлений с аналогичным советским (а затем и постсоветским) процессом после 1956 года. При этом он опирается на положения работы Александра и Маргариты Митшерлих «Неспособность скорбеть» (Die Unfähigkeit zu trauern), в которой «коллективное поведение» немцев рассматривается с психофилософской точки зрения. Дистанция, отделяющая анализ супругов Митшерлих от осторожных попыток подобного анализа в постсоветской России 1990‑х годов, внушает ему тревогу.

Рассуждая с российской точки зрения, Эткинд позволяет себе упустить из виду тот факт, что в Германии так называемое осмысление отнюдь не было фундаментальным и не завершено до сих пор, а нацистские преступники продолжили беспрепятственно занимать государственные должности.

Как бы то ни было, он подчеркивает одну особенность обращения советской России с виной за совершенные преступления, а именно признание этой вины на высшем уровне. Имеется в виду доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году. Эткинд подчеркивает уникальность этой речи-поступка секретаря ЦК и, объясняя его решение выступить со столь неслыханным разоблачением, обращается к хрущевскому лейтмотиву возвращения террора:

Ничто не побуждало Хрущева признать свою вину, кроме памяти о терроре и страха перед его повторением. Этот автономный, добровольный характер хрущевских откровений делает их уникальными, даже беспрецедентными для истории насилия в XX веке [60].

Хрущев говорит изнутри круга возможных соучастников, добровольно проливая свет на историю вины. Его обличительный доклад с элементами «самообвинения» — не обвинительная речь наподобие той, которую произнес о представших перед Нюрнбергским трибуналом нацистских преступниках Роберт Х. Джексон. Речь Джексона, признанная выступлением выдающимся, потрясающим, притязала на то, чтобы заклеймить не только преступления немцев, но и преступления против человечества в целом.

Причастность Хрущева к преступлениям не подлежит сомнению [61]. Применительно к собственной персоне он отнюдь не пытался избежать такого же культа личности, какой в его докладе выставлен главным злом, первопричиной преступных ошибок партийного руководства [62]. Заметный у Эткинда воодушевленный акцент на своеобразии этого выступления [63] нуждается в оговорке, поскольку в данном случае самообвинение относилось к преступлениям против жертв из числа членов партии. О массовом терроре, равно как и о существовании системы ГУЛАГа, умалчивается. «Заговор молчания» прервал лишь инициатор перестройки Горбачев; в 1987 году он разрешил выпустить снятый тремя годами ранее фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» — картину о тайных преступлениях власть имущих, в одном из персонажей которой без труда угадывается Сталин [64].

В докладе Хрущева подлинным врагом народа предстает Сталин, который, клеймя своих противников как «врагов народа» [65], тем самым обрекал их на смерть. Начатый докладом 1956 года процесс десакрализации завершился лишь с символическим актом выноса в 1961 году из Мавзолея забальзамированного тела того, о ком теперь заговорили по-новому. Хотя перезахороненный у Кремлевской стены Сталин был идеологически обезврежен, система ГУЛАГа ликвидирована не была, пусть в 1954–1956 годах и последовали массовые освобождения (так называемые амнистии). Предпринятый Хрущевым нравственно-идеологический скачок не подкрепился никакими дальнейшими политическими решениями. Эткинд указывает на новый застой после короткой оттепели (выражение Ильи Эренбурга) — отрезка советской истории, ознаменованного амнистиями, допустимостью скорби, к которой призывала главным образом интеллигенция, и надеждой (вскоре обманутой) на облегчение условий содержания для тех, кто оставался в лагерях. Иными словами, не прекратились политически/идеологически мотивированные аресты, допросы, отправки в трудовые лагеря, публичные процессы. Случай Ходорковского [66] и носящее совершенно иной характер дело участниц группы Pussy Riot показывают, что базовая структура системы существенно не изменилась даже в постсоветское время. Великое молчание продолжается, запрет на распространение информации о преступлениях не снят в полной мере.

Подход Эткинда к факту ГУЛАГа — это еще и диагноз современности: книга вышла в 2013 году. Эткинд посетил места, где «Мемориал» при поддержке местных жителей пытался установить памятники или создать музеи, и осмотрел открытую в 1997 году активистами Ириной Флиге, Вениамином Иофе и волонтером Юрием Дмитриевым братскую могилу в урочище Сандармох (по названию некогда располагавшегося поблизости хутора Сандормох) неподалеку от Беломорканала [67]. Таким образом, в отличие от повествовательного творчества Киша, которое оборвала в 1987 году его смерть, а также от предпринятого Тодоровым в 1988 году анализа лагерных текстов, в центре которого находятся отраженные в них события ГУЛАГа, книга Эткинда ставит вопрос о последствиях ГУЛАГа для постсоветской России, о препятствовании памяти и скорби [68].

65

Понятие «враг народа» впервые появляется в августе 1917 года в листовках Комитета народной борьбы с контрреволюцией. Выражение «враг народа», представляющее собой перевод ennemi du peuple, в конечном счете восходит к термину римского права hostis publicus, hostis populi romani. В контексте заимствования лексикона Французской революции русские революционеры переняли его для обозначения так называемых контрреволюционеров, вредителей, шпионов, диверсантов, врачей-убийц.

66

Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

67

В «Метеорологе» Оливье Ролена (Rolin O. Der Meteorologe / Übers. von H. Fock, S. Müller. München, 2015) прослеживается предыстория этого массового захоронения и высоко оценивается открытие, сделанное тремя упомянутыми людьми, в сопровождении которых и посетил это место Ролен. (См. гл. 31.)

68

В главе о кинематографе советского и постсоветского времени Эткинд выявляет пласт постановок, в символико-аллегорической форме «показывающих» террор, его главного виновника и страх перед возвращением покойников, чья гибель осталась безнаказанной.

61

Йорг Баберовски отмечает в главе «Террор», что Хрущев рекомендовал «расстрелять 8500 чел., а более 32 000 чел. отправить в лагеря»: Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма / Пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. М., 2007. С. 178–179.

62

О культе личности Хрущев еще раз и более подробно высказался в статье «О культе личности и его последствиях».

63

Подробнее о докладе см. гл. 7.

64

Фильм завоевал несколько наград на международных кинофестивалях, в 1988 году — премию «Ника».

49

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М., 1997.

60

Эткинд. Кривое горе. С. 56.

58

Эткинд. Кривое горе. С. 10–11.

59

Там же. С. 32.

54

Об интерпретации этого двойного фокуса см.: Jukić T. Between Auschwitz and Siberia: James Joyce, Danilo Kiš and a Zoning of Totalitarianism // Ireland. West to East. Irish Cultural Connections with Central and Eastern Europe / Eds. A. O’Malley, E. Patten. New York, 2013. P. 135–158.

55

См.: Coquio C. La biographie comme cénotaphe. Note sur Le Tombeau de Boris Davidovitch de Danilo Kis // Les Pierres de l’offrande. Paris, 2003.

56

В посвященной лагерному пути Карла Штайнера главе книги «Homo poeticus. Беседы и эссе» — «Свидетель обвинения Карло Штайнер» (Kiš D. Homo poeticus. Gespräche und Essays / Hg. und übers. von I. Rakusa. München, 1990. S. 79–88) — Данило Киш выражает восхищение Соней Штайнер, которая ждала мужа двадцать лет (S. 82).

57

См. его монографию: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993. В 2010–2013 годах он возглавлял международный исследовательский проект Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia, and Ukraine.

50

Вопрос о вине Тодоров обсуждает с привлечением цитат из текстов, написанных выжившими узниками концлагерей (в частности, Жерменой Тильон, Примо Леви), отвергающими концепцию коллективной вины: он разделяет эту позицию. Сформулированный с предельной резкостью отрицательный ответ на вопрос о прощении, «Pardonner?», Владимира Янкелевича им не рассматривается (Янкелевич В. Прощение // Янкелевич В. Ирония. Прощение / Пер. с фр. В. В. Большакова, Б. М. Скуратова. М., 2004. С. 145–298).

51

Тодоров подчеркивает, что Болгарии удалось в значительной степени предотвратить преследования еврейского населения.

52

Титовскому лагерю для политических заключенных на острове Голи-Оток Киш посвятил фильм («Goli Život»).

53

Kiš D. Anatomiestunde / Übers. von K. Wolf-Grießhaber. München, 1998. S. 71.

2. Сложилась ли мемориальная культура?

«Политические репрессии — целая эпоха в жизни нашей страны, горькая и страшная». С пониманием этого факта Арсений Рогинский связывает высказанное в работе Карла Ясперса «Истоки истории и ее цель» (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 1949) предостережение:

Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. <…> То, что произошло, — предупреждение. Забыть — значит принять на себя вину. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в неверии, что все это действительно происходило <…> [69].

Эта цитата из Ясперса в классическом русском переводе служит девизом Сахаровского центра [70] и философским ориентиром деятельности «Мемориала». В тексте Ясперса есть дополнение в скобках: «(ведь по сей день есть люди, которые отрицают реальность концентрационных лагерей)», — которое можно интерпретировать с учетом того, как воспринимается творившееся в ГУЛАГе.

Примечательна характерная для упомянутого выше каталога «мемориальской» выставки «ГУЛАГ. Следы и свидетельства. 1929–1965» осторожность формулировок, которые, с одной стороны, указывают на игнорирование происходившего в советских лагерях общественным сознанием (Щербакова говорит о «вытеснении») и необходимость исторического просвещения (она тоже подчеркивает достигнутый в Германии уровень осмысления нацистских преступлений), а с другой — избегают сравнения между двумя этими беззаконными европейскими системами XX века. Лаконичный комментарий Арсения Рогинского к изображенным на фотографиях и выставленным в виде конкретных экспонатов предметам, документирующим материальное окружение заключенных, звучит так: «Колючая проволока, барак, нары, телогрейка, жестяная миска, кружка, ложка. Вот, пожалуй, и все. Никаких газовых камер, никаких орудий пыток» [71]. Однако можно предположить, что инструментами пыток служили орудия труда (кайло, лопата, тачка, лучок, пила), а местами истязаний — шахты, подлежащие расчистке леса, стройки Беломорканала и огромной железнодорожной системы БАМа, где этим примитивным оборудованием работали в морозы вплоть до пятидесятиградусных. При всей сдержанности замечание Рогинского ясно показывает разницу: с одной стороны — нацистские лагеря смерти, с другой — гулаговские лагеря принудительного труда.

Не кто иной, как узник Бухенвальда Хорхе Семпрун, неустанно подчеркивал, что советские лагеря тоже носили истребительный характер, и заклинал включить в «европейскую коллективную память» знание о сталинских лагерях. Высказывания Семпруна носят характер воззваний. Его идея идентичной памяти, «двойной памяти» [72], в которой опыт перенесенных им самим страданий встречается, по его мысли, с опытом прошедшего через ГУЛАГ Варлама Шаламова, может помочь в преодолении страха перед соприкосновением с историей этой другой беззаконной системы. Шаламов в записных книжках называет Колыму «сталинским лагерем уничтожения», а Марголин, пусть и ясно обозначая разницу между гибелью в газовой камере и ГУЛАГом, в своем изображении «обыкновенного советского концлагеря» подчеркивает: «Чья смерть была легче — кто знает?..». Карл Штайнер комментирует следующий принцип, которого придерживался НКВД:

Лагерное начальство по-зверски относилось к тем, кто потерял здоровье. В принципе, оно не признавало ни слабых, ни больных. Заключенный освобождался от работы лишь в том случае, если имел высокую температуру или становился калекой. Изнуренные люди ходили на работу до тех пор, пока могли передвигаться (ШК 118).

В случае с прошедшими через ГУЛАГ поляками между ГУЛАГом и концлагерями проводится уверенная параллель. Говорят о «паре близнецов» [73] — Освенциме и Колыме; сравнение подкрепляется примерами таких авторов, как узник концлагеря Тадеуш Боровский и узник ГУЛАГа Густав Герлинг-Грудзинский. Сопоставимость сменяется здесь, в сущности, своего рода сродством. Идея общей памяти тоже предполагает не аналогию, а сопричастность одной судьбе.

Великий роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», в 1961 году подвергшийся конфискации в Советском Союзе, на немецком языке вышел в 1984 году [74], но как важный вклад в тему в нашей стране осмыслен не был. Гроссман изобразил не только сталинскую систему на примере отдельных судеб (в заостренном виде, поскольку действие разворачивается в период Сталинградской битвы), но и — проводя параллель вопреки действующему табу — ту систему, которая сделала возможным холокост: сталинская и нацистская программы истребления предстают двумя вариантами одной модели. Роман Гроссмана выглядит литературным соответствием теории тоталитаризма Ханны Арендт, на которое она, впрочем, в своей впервые опубликованной в 1951 году работе ссылаться не могла, равно как и он на нее [75].

Семпрун добивался того, чтобы остающиеся в тени события советской истории были замечены, а инициативы «Мемориала» нашли поддержку.

Активисты «Мемориала» стремятся дополнять сбор данных символическими актами памяти. Примером может послужить открытие в Москве и Петербурге двух памятников в виде камней с Соловецких островов. Один из двух камней «Мемориала» был установлен в Москве 30 октября 1990 года — в день памяти жертв политических репрессий. У подножия постамента высечено: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом „Мемориал“ и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима». На основании второго Соловецкого камня, установленного в Петербурге в 2002 году, выбита надпись: «Узникам ГУЛАГа». Этот мемориальный камень поставили рядом с Домом политкаторжан, построенным советской властью для Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Жертвы царской каторги и ГУЛАГа оказались в причудливом соседстве [76]. В 2008 году у Соловецкого камня на Лубянской площади состоялась публичная поминальная акция «Возвращение имен», в ходе которой потомки и выжившие зачитывали имена казненных и погибших [77]. С тех пор мероприятие повторяется ежегодно при участии тех, кому оно близко по причине семейной истории или политических взглядов. Слово «возвращение» имеет двоякий смысл. Называние имен отменяет анонимность жертв, о которых удалось найти сведения: им возвращают имена. Указание имени, возраста, рода занятий, даты расстрела восстанавливает их личность, индивидуальность: они возвращаются домой. Эти краткие сведения, делающие возможным поминовение, позволяют как бы перехитрить невысказанное: не говоря об опыте жертв, они называют своим именем сам факт того, что эти люди пали жертвами [78].

Российский автор Елена Чижова в статье «Вопреки неспособности скорбеть» [79] рассказывает о другой поддержанной «Мемориалом» инициативе — «Последний адрес», образцом для которой послужили посвященные жертвам холокоста «камни преткновения» (Stolpersteine) в Германии. На домах, в которых жили люди, погибшие в ГУЛАГе, начали устанавливать таблички с указанием имени, даты рождения, ареста, смерти (если известно) и реабилитации (если таковая воспоследовала). Сначала это происходило в Москве. Организаторы акции, добавляет Чижова, столкнулись с оскорблениями со стороны людей, убежденных в легитимности ГУЛАГа, поскольку заключенные — таков аргумент критиков — были шпионами и врагами народа. Табуирование, сокрытие произошедшего и неизвестность местонахождения пропавших без вести или места их гибели, места, где сгинули их тела, но также и то безмолвие уцелевших, о котором говорит Солженицын, то есть молчание выживших, блокируют скорбь и память. В своей статье Елена Чижова спрашивает:

Как это возможно, что в стране, где жертвы сталинских репрессий были почти в каждой семье (иными словами, где у абсолютного большинства сегодняшнего населения имелись репрессированные родственники), потребность участвовать в проекте «Последний адрес» испытывают лишь несколько сотен человек, а не сотни тысяч? [80]

Как может возникнуть мемориальная культура, если память о пережитом безмолвствует, если в миллионах семей, которых это коснулось, вспыхивали споры о признании или отрицании лагерной судьбы кого-то из родных, а реинтеграция вернувшихся из ГУЛАГа вызывала огромные проблемы? Чижова формулирует это заостренно:

В этой атмосфере амнезии и молчаливого страха сам факт, что кто-то из семьи был репрессирован, воспринимался большинством советских людей как «позор», который надо скрывать от детей и внуков [81].

Не подлежит сомнению, что во многих семьях это препятствовало общению между поколениями и вытесняло травму жертв. Нежелание скорбеть и неумение скорбеть — таковы два аспекта неспособности скорбеть [82]. Исторический вопрос «Что привело к этому?» и философский вопрос интерпретации событий по большому счету остаются без ответов. Эткинд констатирует: сколько-нибудь заметных попыток философски осмыслить произошедшее и создать язык, адекватный столкновению с непонятным/непонятийным, не последовало не только после того, как знание о лагерях и политике уничтожения стало достоянием общественности, но даже после распада Советского Союза, — и в очередной раз указывает на обхождение Германии с ее преступным прошлым.