автордың кітабын онлайн тегін оқу Мос-Анджелес. Избранное

Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“

Владимир Паперный

Мос-Анджелес

Избранное

Новое литературное обозрение

Москва

2018

УДК 7(092) Паперный В.З

ББК 85.103(2)648 Паперный В.З

Редакторы серии И. Калинин, Т. Вайзер

Владимир Паперный

Мос-Анджелес: Избранное / Владимир Паперный. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — (Серия «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“»).

ISSN 1815-7912 Настоящий сборник является продолжением предыдущих «Мос-Анджелес» и «Мос-Анджелес Два» (НЛО, 2004, 2009). Здесь собраны лучшие статьи, воспоминания, заметки и рассказы из предыдущих сборников, плюс много новых эссе. Темы, которые объединяют разные по жанру тексты, это столкновение культур, конфликт своего и чужого, искусство глазами культуролога. Умение автора писать смешно о серьезном и серьезно о смешном проявляется и в автобиографических, и в, условно говоря, историко-культурных разделах сборника. Владимир Паперный — писатель, дизайнер, искусствовед, культуролог, историк архитектуры. Окончил Строгановское училище и аспирантуру Института теории и истории архитектуры в Москве. Его диссертация о сталинской архитектуре «Культура Два» выдержала множество изданий на русском и других языках и стала культовой книгой. С 1981 года живет в США.

ISBN 978-5-4448-0881-8

© В. Паперный, текст, обложка, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

Содержание

- Родственники, друзья и знакомые

- Дедушки и бабушки

- Галич

- Високосный год

- Как я написал письмо Белле Ахмадулиной

- Асаркан

- Конец соцарствия

- Обрезание

- Вкусовой мираж

- Как стать бездомным в Венеции

- Города и люди

- Алиса в стране чудес

- Как нам обустроить Америку

- Вера и правда

- Москва глазами француза

- Война и выставки

- Джером Сэлинджер и Холден Колфилд в Нью-Йорке: город как пространство личной трагедии

- В поисках утраченного времени

- Пешеходов надо любить

- Руины Детройта

- В поисках ванкуверизма

- rem.ru

- Лидер арьергарда

- Нарушительница границ

- Кабаков: персонажи в поисках автора

- Рассказы

- В Кистеневской бане

- Первая любовь

- Свистулька типа тромбон

- Движок

Родственники, друзья и знакомые

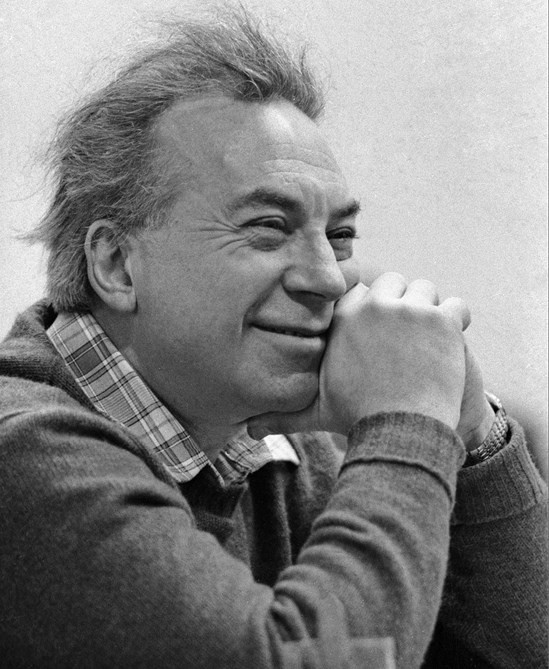

Четыре поколения Паперных (слева направо): Владимир, Самуил, Зиновий, Дмитрий

Дедушки и бабушки

В 1928 году дедушка Коля был уволен из Большого театра «за антисемитизм» и сослан в Красноярск. Можете представить себе его восторг, когда десять лет спустя его любимая единственная дочь сообщила ему, что выходит замуж за еврея.

Ссылка была связана с дирижером Николаем Головановым, с которым дедушка работал в Большом театре и которого, естественно, тоже уволили. Голованов жаловался на «жидовское засилье в театре». Сталин назвал его «вредным и убежденным антисемитом». «Головановщина, — писал Сталин в 1929 году, — есть явление антисоветского порядка, из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться». Голованов одумался, порвал с «головановщиной», и его вернули в театр. Дедушку тоже вернули из ссылки, но в Большой он уже не попал. Голованова потом еще дважды увольняли, но свои четыре сталинские премии он все-таки получил, правда, это было уже после войны, когда антисемитизм из «вредного» явления постепенно превращался в «полезное».

Колина мать Анна была одинокая, кроме него у нее было еще двое детей: мальчик и девочка. Работала надомницей на конфетной фабрике, приносила домой мешок карамелей и бумажные обертки. По вечерам вся семья дружно занималась заворачиванием. Вечно голодные дети воровали конфеты и заворачивали вместо них камешки, за что мать их регулярно порола ремнем.

Анна была умная и практичная, сдала две комнаты жильцам, в оставшуюся переехала с младшим сыном. Старшую отдала в ученье портнихе, с проживанием и едой, а Колю — в синодальное училище при одном из кремлевских храмов, тоже с проживанием. За хороший голос и слух мальчика приняли в мужской хор. Потом, когда голос стал ломаться, Коля Озеров перешел в реальное училище.

На выпускников с хорошими отметками был большой спрос. Колю взял себе в помощники владелец ювелирной лавки купец Сиротинин. Лавка находилась на Красной площади, в Верхних торговых рядах. Интересно, что Колиной зарплаты хватало на всю семью, теперь уже можно было отказаться от жильцов. У Сиротинина на «корпоративах» Колю всегда заставляли петь. Какой-то музыкант услышал его пение и посоветовал учить Колю дальше. Сиротинин поехал в Московскую консерваторию узнавать, сколько это стоит. Цена оказалась приемлемой, и Коля начал учиться «без отрыва от производства». Буржуй, лавке которого очень скоро суждено было стать экспроприированной, не только платил за обучение, но и отпускал Колю с работы на занятия.

Учась в консерватории, дедушка Коля вступил в русское хоровое общество, где познакомился с бабушкой Симой. Она тоже училась в консерватории, но, поскольку у нее, в отличие от Коли, не было богатого спонсора, она училась по специальной программе для одаренных детей из бедных семей (да, да, была такая в Московской консерватории до революции). Некоторые педагоги считали, что учить музыке «кухаркиных детей» — варварство, и охотно делились своим мнением с самими учениками. Преподаватель сольфеджио, например, говорил Симе:

— Сейчас будет урок для тех, кто платит деньги, а вы, Морозова, подождите в коридоре.

Анна Озерова с детьми Алексеем и Николаем

Симина мать была карелкой. Карелки, как все в России тогда знали, были «смирные, кроткие и добросовестные». В свое время Петр I переселил под Лихославль одну карельскую деревню, видимо, чтобы по-мичурински привить эти ценные качества русскому народу. В эту деревню, начиная с эпохи Петра, ездили серьезные женихи выбирать невест.

Симина мать была сиротой и красавицей — и то и другое сильно повышало ее market value, тем более, что какое-то приданое за ней было — карельская деревня заботилась о своих сиротах. Как-то туда приехал из Москвы владелец нескольких извозных дворов на Рогожской заставе. Увидев шестнадцатилетнюю красавицу-сироту, он понял — это судьба.

Когда моя мама была пионеркой, она как-то спросила свою бабушку:

— Бабушка, а ты помнишь крепостное право?

— Помню, внученька, — отвечала кроткая карелка.

— А как его отменяли, помнишь?

— Помню, внученька. Мы так плакали, так плакали. Что теперь с нами будет, кто о нас позаботится...

Юная пионерка быстро потеряла интерес к разговору.

Мама родилась 9 июня и была названа Калерией в честь святой великомученицы Калерии (Валерии) Кесарийской. Я подозреваю, что из множества святых этой недели Калерия была выбрана по созвучию с родиной ее бабушки: Карелия-Калерия.

Дедушка Шмилик родился в местечке, где-то между Минском и Пинском, в абсолютно нищей семье, где еды всегда не хватало, а показывать, что ты хочешь есть, считалось неприличным. Привычки голодного детства остались у него навсегда. Когда, уже в сравнительно сытые 60-е годы, все садились обедать, он обычно говорил: «мне не кладите, я совсем не голоден, ну только может самый маленький кусочек».

Как полагается, он учился в хедере и йешиве, знал наизусть Тору и чуть ли нt весь Талмуд, но местечковый мир казался ему затхлым, и из него хотелось бежать. Старший брат Левик бежал первым. Он стал революционером-подпольщиком и членом РСДРП чуть ли не с ее основания. А Шмилика манила русская литература. Русский язык и русская культура стали для еврейского мальчика примерно тем же, чем для многих поколений русских была «заграница».

Русское правительство шло навстречу еврейским детям. В Киеве для них создавались специальные гимназии, где перед ними раскрывали все прелести православия, самодержавия и народности. Однако великая русская литература, находящаяся в фазе критического реализма, звала совсем не туда. То, о чем писали Гоголь, Чехов, Короленко и Салтыков-Щедрин, прочитывалось еврейскими детьми скорее как иллюстрации к Карлу Марксу, чем к графу Сергею Уварову. Когда надо было петь гимн царю, вместо «дажди ему силу» Шмилик и другие хулиганы пели «дажди ему килу» — старое русское слово, обозначающее грыжу. В другой раз еврейские «головорезы» отрезали голову на портрете Николая II и приклеили ее к его ногам. Все эти как бы невинные выходки материализовались в Екатеринбурге в 1918 году в чудовищном по жестокости расстреле императорской семьи.

Гимназию он все-таки закончил и многие произведения русской литературы знал наизусть — не только стихи, но и прозу.

Бабушка Ита была из тех же мест. Ее отец, Израиль Майзиль, был раввином, его работа состояла в чтении Торы и Талмуда. Всю остальную работу совершала мать, Сура-Хана. Понятно, что в этих условиях ни о каком богатстве не могло быть и речи, но голода и нищеты тоже не было. Детей было семеро. Брат Иты, Иехиэль, женился на Фелиции, девушке из богатой семьи. Она играла в театре Таирова, знала много языков и безуспешно пыталась обучить этим языкам меня. Я учился отвратительно, хотя что-то из Лафонтена в памяти все-таки застряло: «Et bonjour, Monsieur du Corbeau, Que vous êtes joli!»

— Тетя Феля, — спрашивал я ее, — вы же были евреи. Как же вы могли жить в Москве — тогда же была «черта оседлости»?

— О, это было очень просто, — отвечала Фелиция. — Раз в месяц приходил жандарм, служанка выносила ему блюдце со стаканом водки и золотым рублем. Он выпивал водку, брал рубль, благодарил и уходил.

Фелиция с мужем Иехиэлем (братом бабушки Иты) жила в коммунальной квартире. С симпатичным соседом Юликом отношения были прекрасные. Когда Юлика в 1965 году вдруг арестовали за публикации на Западе и приговорили к пяти годам лагерей, тетя Феля была в шоке.

— Я уверена, — говорила она, — что он ни в чем не виноват. Он был такой хороший мальчик. Наверняка этот ужасный Андрей Синявский его уговорил.

Она совсем не разделяла наших антисоветских настроений. Мы иногда заводили разговоры на тему «как хорошо было при царе».

— Если бы не эти ужасные большевики, — говорили мы, — мы бы сейчас свободно ездили за границу!

— Я вижу, вы ничего не знаете о том времени, — отвечала она. — Атмосфера была гнетущая. Какая там свобода! Все мои друзья по театру находились в депрессии от невозможности делать то, что считаешь нужным и правильным.

При этом она довольно трезво воспринимала советскую жизнь.

— У нас в театре, — говорила она, — самым страшным преступлением считалось играть с «сантиментом». А когда я включаю радио, все, что я слышу, — это сплошной сантимент.

По семейному преданию, ее дядя был одним из совладельцев московского «Метрополя». У него, по рассказам Фелиции, были левые взгляды. В 1917 году он охотно отдал «Метрополь» рабочему классу и уехал в Берлин. Через год приехал посмотреть и увидел, что большевики тащат оттуда мебель для своих кабинетов. Страшно возмутился и больше не приезжал.

Жениться на Ите, девушке из респектабельной и сравнительно состоятельной семьи, было серьезной победой в жизни дедушки Шмилика. Но уже в 1919 году молодая пара, бросив абсолютно все, бежала от погрома в Киеве с двумя новорожденными близнецами Борей и Зямой на руках. Спасенному Зяме суждено было стать моим отцом, а Боре — отцом Ирины Паперной.

Заслуги дедушкиного брата Левика перед большевиками не были забыты, и он довольно скоро оказался в Москве, где стал большим начальником в Совете профсоюзов.

— Левик пришел к Бухарину, — рассказывал дедушка Шмилик, — и сказал, что он написал статью о демографии. Тот спросил: источниками на каких языках вы пользовались? На немецком. Тогда, говорит Бухарин, я даже читать не буду, немцы ничего в этом не понимают, все главные источники по-английски. Левик, понятно, расстроился, но решил, что он так легко не сдастся. Засел за учебники и за полгода так выучил английский язык, что его послали в командировку в Америку.

Я хорошо помню две деревянные теннисные ракетки, которые Левик привез племянникам Боре и Зяме. На них было красивое клеймо: Antelope Brand. Это все, что осталось от Левика. В 1937 году он был назначен наркомом земледелия Украины и почти сразу же расстрелян как американской шпион. К этому времени родители бабушки Иты с двумя из семерых детей уже уехали в Палестину, а семья Паперных жила в Москве. Возможно, именно поэтому никто из родственников не пострадал — Киев и Москва, видимо, шли по разным ведомствам. Боре и Зяме сказали, что дядя Левик погиб в альпинистском походе, сорвавшись в пропасть. Зная его бесшабашный характер, поверить в это было легко.

Дедушка Шмилик был сентиментален. Он часто пересказывал нам, детям, истории из Торы, чаще всего про Иосифа Прекрасного. Он делал большие паузы — теперь я понимаю, что при этом он мысленно переводил с иврита. Каждый раз доходя места, где Иосиф говорит братьям «неужели вы не узнаете меня, я брат ваш, Иосиф», дедушка начинал плакать. Мы все знали, что в этом месте надо плакать, и терпеливо ждали. Дедушка беззвучно плакал несколько минут, потом вытирал слезы и продолжал рассказ.

Уверен, что в этой истории ему слышался голос любимого брата: неужели ты забыл меня, я брат твой, Левик.

Много лет спустя, когда дедушки уже не было, я попытался вспомнить историю Иосифа и рассказать ее своему сыну. Когда дошел да слов «неужели вы не узнаете меня», у меня из глаз вдруг градом полились слезы.

Павловский условный рефлекс.

В 1937-м мои родители Лера и Зяма познакомились в ИФЛИ. Институт истории, философии и литературы, созданный в 1935-м, был одним из элементов возрождения имперской культуры. Именно тогда вновь были введены воинские звания царской армии, осуждено использование марксистских схем в преподавании и возвращены колонны в архитектуру. Известные дореволюционные профессора — Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков и другие — были извлечены из коммуналок, и им было позволено преподавать практически как до революции.

«Твои родители, — рассказывали мне потом их соученики, — самая красивая девушка курса и самый блестящий студент, все пять лет ИФЛИ проходили, держась за ручки». В 1939-м они уже обсуждали будущий брак, а пока, полные презрения к буржуазной морали, решили вместе поехать отдыхать на Черное море. На платформе Курского вокзала впервые встретились провожающие их родители. К шоку от того, что «дитя собирается вступить в брак с чужим», добавлялось смущение от свободы нравов детей, но кто после кровавой эпохи войн и революций обращает внимание на такие мелочи. Официальное знакомство состоялось, детям дали на дорогу денег, и поезд ушел.

Первое время в Курпатах было абсолютно счастливым, но потом произошло непредвиденное. У перегревшегося на солнце Зямы произошел такой нервный срыв, что Лера решилась послать телеграмму его родителям. К ним немедленно выехала бабушка Ита, они с Лерой вдвоем отвезли Зяму в Москву и устроили в больницу. Зяма поправлялся, но Лера была в панике: готова ли она связать жизнь с не очень здоровым человеком? Решила поговорить со своей мамой.

Бабушка Сима, дочь кроткой и добросовестной карелки, внимательно посмотрела на нее и тихо сказала:

— Каленька, ну как же можно бросить больного человека!

В эти годы Калерия была убежденной комсомолкой и атеисткой, христианское милосердие было ей не свойственно, но эта фраза на нее подействовала. Вопрос был решен. Бабушка Сима и дедушка Коля были верующими, поэтому для них вопроса вообще не было — христиане не бросают больного человека.

К этому времени дедушка Коля работал в Наркомате совхозов, заведуя самодеятельным хором, но главной его деятельностью, во многом полуподпольной, было сочинение церковной музыки — незадолго до смерти в 1972 году он получил орден от патриарха Пимена, а эти сочинения до сих пор поют в московских церквях. С одной стороны, вера удерживала его от многих неблаговидных поступков, почти обязательных для советского человека. Когда, например, ему настойчиво предлагали быть осведомителем НКВД, он ответил: «Меня в детстве отец ремнем драл, если я доносил, так что извините, не могу». Как ни странно, это сошло ему с рук, его, правда, сослали на два года в Сибирь, но учитывая атмосферу в стране, можно сказать, что ему повезло. С другой стороны, прегрешения плоти — чревоугодие и прелюбодеяния — с его верой вполне уживались.

Пожалуй, самым главным его качеством была доброта. Он обожал делать подарки. Мне тоже иногда что-то доставалось, но я по юношескому идиотизму его подарков не ценил (за исключением, разумеется, велосипеда «Орленок»). Как-то он мне подарил старинное мужское кольцо в виде змеи с отделением для яда. Я выдумал и всем рассказывал, что это было кольцо Гитлера, с помощью которого он и отравился. После многочисленных переездов на двух континентах кольцо, к сожалению, пропало.

И еще одно качество дедушки Коли — организаторские способности. Во время войны он отвечал за эвакуацию всех детей работников Наркомата совхозов в башкирский городок Миловка, недалеко от Уфы. Рискуя своим служебным положением, он сумел вывезти, снабдить жильем и продовольственными карточками не только свою дочь (мою будущую маму), но и ее новых родственников: бабушку Иту и ее беременную невестку Миру, жену Бори, ушедшего добровольцем на фронт. Дедушка Шмилик в это время преподавал русскую литературу в военно-морской школе (тогда его еврейский акцент все еще не был препятствием) и имел звание майора. Он был эвакуирован вместе со школой куда-то под Калугу. Зяма, освобожденный по болезни от службы, рыл противотанковые рвы под Ельней.

Возможно, дедушка Коля когда-то и не слишком любил евреев, но теперь, когда они стали частью его семьи, его доброта и забота распространялась и на них.

Дедушка Шмилик, как мы знаем, в юности порвал с иудаизмом, а после гибели на фронте его сына Бори вступил в партию. В брежневскую эпоху он разочаровался и в партии.

— Если бы я не боялся, что это испортит жизнь твоему отцу, — говорил он мне, — я бы швырнул им в лицо этот партбилет.

Дедушке подарили транзисторный приемник «Спидола». Он пришел с ним в радиомастерскую и закричал прямо от входа:

— Он не ловит «Голос Израиля»! Вы можете починить?

Мастер, оказавшийся, как говорил дедушка, ex nostris, поманил его пальцем и сказал тихо:

— Не надо так кричать, оставьте, мы все сделаем.

После этого голос Израиля звучал на весь писательский дом у метро «Аэропорт» непрерывно.

Зяме на самом деле терять уже было нечего — за его песни и антисоветские пародии, распространившиеся в самиздате, его уже исключили из партии и теперь собирались уволить «доктора наук и старшего научного сотрудника» с работы. Его спас, сам того не зная, французский коммунист, а впоследствии отрицатель Холокоста, принявший ислам, Роже Гароди.

Гароди написал в 1960-х книгу «Реализм без берегов», где доказывал, что реализм включает в себя и таких модернистов, как Джойс и Кафка. Не перевести на русский язык книгу французского коммуниста было неудобно, но и публиковать ее казалось опасным, — а вдруг все начнут писать как Джойс. Решено было опубликовать, но дать отпор.

На роль оппонента назначили бывшего «врага народа», старательно делавшего новую карьеру, Бориса Сучкова. Он писал и носил черновики в ЦК, а там ему все время говорили: «слабо, надо крепче». В конце концов ему удалось врезать как надо, и книга Гароди вышла одновременно с разгромной рецензией. Сучкова за заслуги назначили директором Института мировой литературы, где и работал мой отец.

На нового директора стали немедленно давить с двух сторон. Ему звонили из ЦК и говорили: «Вам известно, что у вас работает человек, исключенный из партии? Какие вы собираетесь принимать меры?» Одновременно ему звонили представители «прогрессивной либеральной общественности» и говорили прямо противоположное: «Надеемся, вы не дадите в обиду талантливого пародиста?»

Сучков оказался между двух огней. Как официальный представитель советской литературы за границей и участник различных международных конференций, он дорожил репутацией «либерала». С другой стороны, не принять меры было бы прямым вызовом ЦК. Его решение было по своему гениальным. На стене института появился приказ (я видел его своими глазами), где говорилось примерно следующее: «Паперного З.С. за допущенные идеологические ошибки наказать переводом из сектора советской поэзии в группу Чехова». Это было серьезным понижением.

Дедушка Шмилик, хотя и разочаровался в коммунизме, детство, проведенное за изучением Торы, все еще вспоминал с отвращением:

— Схоластика! Обскурантизм! Средневековая наука! У них даже имя Бога нельзя было произносить вслух.

— Дедушка, а какое имя у Бога? — спрашивали дети.

— Имя? Ну...

Он замолкал, потом пробовал еще раз:

— Его имя... э...

Так и не смог произнести.

2013

Александр Галич

Галич

Их было два брата, Толя и Валя Аграновские. В 1970-х Толя считался советским «журналистом номер один», а потом, по слухам, написал все книги Брежнева. Валя был младше и менее знаменит, но зато писал пьесы и жил в нашем подъезде этажом ниже. Как-то Толя пришел к нам со своей красавицей женой Галей и с гитарой и спел песню «Облака».

Я подковой вмерз в санный след,

В лед, что я кайлом ковырял,

Ведь недаром я двадцать лет

Протрубил по тем лагерям.

Мне было 15 лет, и на меня сильное впечатление произвели и песня, и жена.

— Автора назвать не могу, — сказал Толя строго, — у него могут быть неприятности.

Год спустя я сидел на пляже Дома творчества писателей в Коктебеле и учился играть на шестиструнной гитаре по самоучителю.

— Что ты, мальчик, так бессмысленно проводишь время, — сказала мне дама в розовом купальнике, — давай-ка я научу тебя петь три песни Галича и покажу три аккорда. Все девочки будут твои.

Одна из песен оказалась «Облака». Авторство Галича, судя по всему, уже не было секретом. Я довольно быстро освоил аккорды и начал развлекать знакомых песнями Галича. Как-то раз возле писательского кооператива, около метро «Аэропорт», я столкнулся с самим Александром Аркадьевичем, с падчерицей которого тогда дружил.

— Вадик, — сказал он мне с улыбкой, — зашли бы как-нибудь к нам, вам ведь нужно расширять репертуар.

Я был смущен: ему донесли! Сам зайти я не решился, но, когда на домашний концерт Галича позвали моих родителей, меня взяли с собой. В скромную «аэропортовскую» квартиру набилось около сотни человек. Сидели на чем попало. Духота была невыносимая.

— Саша, — громко говорила жена Галича Нюша, — сними пиджак, очень жарко.

— Нюша, — мягко отвечал Галич, — если мне будет жарко, я сниму.

— Это прекрасный твидовый пиджак, — продолжала Нюша, обращаясь уже к гостям, — мы купили его в Англии, а он не хочет его снимать.

Этот театральный диалог продолжался еще минут пять, потом все затихли и концерт начался.

Песни Галича можно условно разделить на две группы: пародийно-сатирические и серьезные. В пародийных советская действительность доводилась до абсурда, это был своего рода соц-арт. Вот, например, знатный рабочий Клим Петрович выступает на митинге и читает по бумажке, которую ему сунули по ошибке:

Израильская, говорю, военщина

Известна всему свету!

Как мать, говорю, и как женщина

Требую их к ответу!

И... ничего не происходит. Первый секретарь обкома говорит ему одобрительно:

Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!

Очень верно осветил положение!

Пародийные песни были смешными и пользовались успехом, даже в моем исполнении. Серьезные песни ни мне, ни моим слушателям не нравились: слишком все это было в лоб. Вот, например, песня о вторжении советских войск в Чехословакию в августе 1968-го.

На севере и на юге

Над ржавой землею дым,

А я умываю руки,

А он умывает руки,

А мы умываем руки,

Спасая свой жалкий Рим.

И незачем притворяться,

Мы ведаем, что творим.

Проблемы начались, когда Ваня Дыховичный, женатый тогда на Оле, дочери члена Политбюро Полянского, решил развлечь тестя и его гостей магнитофонными записями Галича. Члены Политбюро пришли в ужас, Галич был отовсюду изгнан, и в конце концов ему пришлось уехать из страны. Покойный Ваня отрицал всю эту историю и, по слухам, даже объяснялся с «дядей Сашей», говоря, что он виноват, на что дядя Саша вроде бы ответил: «Вань, да, понятно, что все это ерунда. Но согласись, что ерунда красивая». Будем надеяться, что кто-нибудь из участников откликнется и расскажет, как все было на самом деле.

Могила Александра Галича

Галич жил сначала в Мюнхене, потом в Париже. 15 декабря 1977 года его убило током, когда он пытался подключить телевизионную антенну. По одной версии, это было дело рук КГБ, по другой — ЦРУ, но, по-видимому, это был несчастный случай.

Одна из песен, написанных в эмиграции, называлась «Когда я вернусь». Мне кажется, что сейчас как раз настало время для возвращения песен Галича, причем не пародийных, которые интересны скорее как памятники эпохи, а серьезных, потому что призыв перестать «умывать руки» сегодня актуален как никогда.

Поводов, по которым каждому из нас надо принять решение — промолчать или нет, — много: неправедный суд, уничтоженные памятники, фашистские лозунги, власть, не выполняющая своего предназначения, как сказал бы Державин, «от сильных защищать бессильных», и т.д. Писателя Юрия Домбровского в свое время спросили, почему он демонстративно вышел из Союза писателей в связи с процессом Синявского и Даниэля, а когда исключали Пастернака, не сделал ничего. Он ответил:

— Орудие производства писателя — это его совесть. Если моя совесть задета, я писать не могу. Я не знаю, почему моя совесть никак не пострадала, когда исключали Пастернака, но сейчас моя совесть задета, и, чтобы сохранить способность писать, я должен был что-то сделать.

Мне кажется, что совесть — это орудие производства любого нормального человека, и если что-то кажется тебе чудовищно несправедливым, молчание в конце концов отразится на качестве того, что ты делаешь.

Ах, как просто попасть в первачи,

Ах, как просто попасть в богачи,

Ах, как просто попасть в палачи.

Промолчи, промолчи, промолчи.

2011

Високосный год

Мне было 15 лет. Я был трудным подростком. Вместо школы проводил все время в кафе «Артистическое» в проезде МХАТа (сейчас Камергерский переулок), где вокруг легендарного Асаркана сидела разношерстная компания актеров, режиссеров, искусствоведов, художников, журналистов, поэтов и лиц без определенных занятий. Там можно было встретить Олега Табакова, Игоря Квашу, Олега Ефремова, искусствоведа Наталью Крымову, художников Юло Соостера и Юрия Нолева-Соболева. Там можно было встретить прозаика Павла Улитина. Там же иногда появлялся замшелого вида футурист Алексей Крученых.

Кафе «Артистическое», 1960-е

Однажды вечером в дверях кафе появился Анатолий Эфрос. Он не любил этой богемной компании и заехал по дороге с «Мосфильма», чтобы забрать жену, Наталью Крымову.

— Толя, посиди с нами пять минут, — попросила Крымова.

Ему притащили стул, и он с недовольным видом втиснулся между нами.

— Что у вас там происходит? — продолжала Крымова. Эфрос тогда готовился к съемкам фильма «Високосный год» по роману Веры Пановой «Времена года».

— Да вот, — ответил он, — никак не найдем мальчика на роль Сережи Борташевича.

— А какой тебе нужен мальчик?

— Какой? Ну... вот вроде этого, — и он показал на меня.

— Ну и возьми этого, — сказала Крымова.

Эфрос быстро повернулся ко мне.

— Ты актер?

— Нет.

— Играл когда-нибудь?

— Нет.

— Учился на актера?

— Нет.

— Можешь завтра приехать на «Мосфильм» к 10 утра?

— Могу. Завтра школа, но можно прогулять.

Как я потом узнал, отсутствие актерского образования резко повысило мои шансы. Эфрос ненавидел актерские штампы. Когда фильм уже вышел, он рассказывал Асаркану:

— Из-за того, что Смоктуновский гениальный актер, а Вадик совсем не актер, все остальные мне кажутся жутко фальшивыми.

Во время съемок его главной задачей было сохранить мою актерскую невинность. Он не давал мне никаких указаний и запрещал съемочной группе требовать от меня чего бы то ни было.

— Скажите ему, чтобы вставал точно на этот крест на полу, он не попадает в кадр, — кричал оператор.

— Ваша проблема, — отвечал Эфрос, — двигайте камеру.

Кадры из фильма «Високосный год», 1961. Режиссер Анатолий Эфрос, сценарист Вера Панова, оператор Петр Емельянов, композитор Карэн Хачатурян, художник Евгений Свидетелев

— Скажите ему, чтобы говорил громче, — кричал звукооператор, — ничего не записывается, все придется переозвучивать.

— Значит будем переозвучивать, — неумолимо отвечал Эфрос.

Для полного реализма, или неореализма, он настоял, чтобы я снимался в моей собственной одежде — к большому неудовольствию директора картины, который должен был платить мне, точнее, моим родителям за аренду.

Была, возможно, и еще одна причина, почему он выбрал меня для этой роли. Анатолий Васильевич родился в Харькове, его родители работали на авиационном заводе. Его всегда тянуло к детям из интеллигентных семей. Как-то много лет спустя я пригласил его на детский самодеятельный спектакль, где я участвовал как художник. Он приехал с сыном Димой, и они оба вели себя как дети: хохотали и хлопали в ладоши. Когда я спросил, что ему понравилось, он ответил:

— Больше всего понравилась аудитория — хорошо одетые молодые люди с интеллигентными лицами.

Два факта — отсутствие у меня актерского образования и наличие «интеллигентных родителей» — решили дело.

Я уже знал, что буду сниматься вместе с великим Смоктуновским. После роли князя Мышкина в театре у Товстоногова он уже считался гением. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что в сценарии нет ни одной сцены, где участвовали бы мы оба. Две сюжетные линии сценария — Куприяновых и Борташевичей — почти не пересекались. За полтора года съемок я так и не познакомился с великим актером.

Как-то весной приезжаю на очередное переозвучивание. Вхожу в гигантский павильон тон-студии «Мосфильма». В противоположном конце студии, в двухстах метрах от меня, стоят Эфрос и Смоктуновский и оживленно разговаривают. Я замираю. Дальше происходит следующее. Смоктуновский видит меня, говорит что-то Эфросу и быстрыми шагами идет через всю студию. Подходит, наклоняется ко мне и говорит своим трагическим голосом князя Мышкина:

Анатолий Эфрос

— У меня к вам очень большая просьба. Когда закончится озвучивание, не уезжайте, пожалуйста, сразу. Мне надо с вами очень серьезно поговорить.

Все два часа озвучивания я провел как в тумане. Он хочет со мной поговорить. Как актер с актером. Хочет поделиться профессиональными секретами. Или, наоборот, чтобы я с ним поделился. Что бы это ни было, свершилось. Эти полтора года прожиты не зря.

Вот, наконец, озвучивание закончено.

— Где Смоктуновский? — спрашиваю ассистента режиссера.

— Уехал.

Когда Эфроса спрашивали, что представляет собой Смоктуновский как человек, он обычно отвечал так:

— Смоктуновский — это такой тонкий инструмент, который мгновенно подстраивается к собеседнику и выдает именно то, что тот хочет услышать. Что за этой изменчивой оболочкой и есть ли там вообще что-нибудь, мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Видимо, произошло следующее. Смоктуновский поймал мой восторженный взгляд и сразу понял, каких именно слов я от него ждал. Добросовестно, с выражением, произнес этот текст и тут же забыл обо мне.

Когда в 1992 году в Лос-Анджелес приехал спектакль по пьесе Энквиста «Из жизни дождевых червей», я поразился, какая пропасть была между поразительной игрой Смоктуновского и игрой просто хороших актеров. После спектакля я подумал, не стоит ли зайти за кулисы и выяснить наконец, о чем он хотел со мной «очень серьезно поговорить» 31 год назад. В последний момент решил оставить загадку неразгаданной и не зашел.

2012

Как я написал письмо Белле Ахмадулиной

В начале 70-х моя младшая сестра Таня и я сняли зимнюю дачу у вдовы писателя Лукницкого в Переделкино. Я после развода оставил квартиру жене и сыну, Таня не хотела жить с родителями, и мы оба хотели жить здоровой деревенской жизнью.

На соседней даче жила Белла Ахмадулина со своим юным и беспутным мужем Эльдаром, недолго, впрочем, удержавшимся в этом статусе. Как получилось, что у известной поэтессы не было на даче телефона, а у вдовы он был, я не знаю, но несколько раз в день Белла забегала к нам звонить, и в результате мы с Таней оказались невольными хранителями большого количества ее личных тайн (которые, разумеется, умрут вместе со мной).

Возникло что-то вроде соседской дружбы. Когда к ней приезжала подруга-парикмахерша, Белла звала нас с Таней на бесплатную стрижку. Подруга обычно не возражала или делала вид, что не возражает, она дорожила статусом придворной дамы. Когда к Белле приходили гости, она часто приглашала и нас. Хорошо помню один такой вечер.

— Смотрите на них, — запела Белла своим поэтическим голосом, когда мы вошли, — это брат и сестра. Ведь это только в девятнадцатом веке такое могло быть: брат и сестра. Ведь только у Тургенева, правда?

— А ты знаешь, где я твоего Мишу Луконина видел? — сказал вдруг пьяный Эльдар. — В гробу.

Белла Ахмадулина

— Эльдар, — нежно пела Белла, — ты должен думать о своем творчестве, о своем сценарии, смотри, к нам пришли брат и сестра...

Так пролетел примерно год. Литфонд СССР, владелец дачи, решил отобрать ее у вдовы, и нам пришлось съезжать. Стало ясно, что дружба с Беллой вне дачного соседства и телефона долго не протянет. И тут мне пришла в голову идея перевести эту дружбу в художественно-поэтический жанр. Я решил написать Белле письмо, демонстрирующее, что я незаурядная творческая личность.

Это письмо где-то сохранилось в моем архиве. С одной стороны, журналистская добросовестность требует, чтобы я его воспроизвел. С другой стороны, мне стыдно: я перечитывал его несколько лет назад — оно было претенциозным, натужным и абсолютно бездарным. К счастью, решения принимать не пришлось — письма в той папке, где ему полагалось быть, сейчас не оказалось. Видимо, какой-то тайный доброжелатель его уничтожил. Помню начало:

О, как пугает и привлекает меня этот Дом Напротив,

за Зеленым Забором, возле Вонючей Канавы...

Ответ пришел быстро. В «Литературной газете» появилась поэма Ахмадулиной «Дачный роман», в которой были описаны и мы с Таней, и мое письмо. Все основные факты пересказаны в поэме достаточно точно, кроме моего письма. Во-первых, Белла его опоэтизировала, во-вторых, сделала его объяснением в любви (судя по литературному качеству моего письма, это была не любовь, а скорее суетное желание дружить со знаменитостью). Вот письмо в интерпретации Беллы:

Затем пришло письмо от брата:

«Коли прогневаетесь Вы,

я не страшусь: мне нет возврата

в соседство с Вами, в дом вдовы.

Зачем, простак недальновидный,

я тронул на снегу Ваш след?

Как будто фосфор ядовитый

в меня вселился — еле видный,

доныне излучает свет

ладонь...» — с печалью деловитой

я поняла, что он — поэт,

и заскучала...

Дальше в поэме появляется Пушкин, в которого влюблена она, но, поняв, что имеет дело с поэтом, Пушкин тоже начинает скучать:

Не отвечает

и думает: — Она стихов

не пишет часом? — и скучает.

Поэма кончается вариацией на тему стихотворения ее предыдущего мужа. У Евтушенко:

О, кто-нибудь, приди, нарушь

Чужих людей соединенность

И разобщенность близких душ.

У Ахмадулиной:

Вот так, столетия подряд,

все влюблены мы невпопад,

и странствуют, не совпадая,

два сердца, сирых две ладьи,

ямб ненасытный услаждая

великой горечью любви.

Белла Ахмадулина

В последующие годы мы неоднократно встречались, но никогда не упоминали ни моего письма, ни ее поэмы. Я как-то приехал брать у Беллы интервью для статьи «Писатели и вещи» и сфотографировал ее на фоне коллекции граммофонов ее третьего (или четвертого, если считать Эльдара) мужа, Бориса Мессерера. Последняя встреча произошла в Лос-Анджелесе. Я услышал, как Белла шептала хозяйке дома, указывая на меня:

— «Дачный роман» — это про него.

Тридцать лет назад она превратила мое глупое и претенциозное письмо в поэзию, тем самым как бы исполнив мое желание возвыситься до ее уровня. Теперь смотрела на меня как на свое творение.

Сегодня из четверых персонажей поэмы в живых остался я один.

2010