автордың кітабын онлайн тегін оқу Избранные труды по русской литературе и филологии

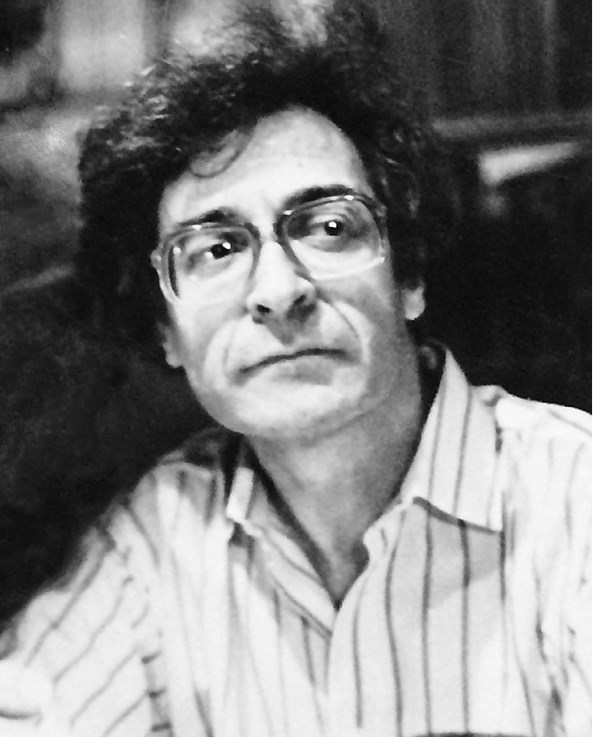

Евгений Тоддес

Избранные труды по русской литературе и филологии

Новое литературное обозрение

Москва

2019

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2=411.2)

Т50

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CLXХXIV

Составление: Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат

Подготовка текста: С. Боленко, Е. Лямина, Е. Сечина

Избранные труды по русской литературе и филологии / Евгений Тоддес. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.

В книге впервые собрано научное наследие Евгения Абрамовича Тоддеса (1941–2014). Избегавший любой публичности и не служивший в официальных учреждениях советской и постсоветской эпохи, он был образцом кабинетного ученого в уходящем, самом высоком смысле слова. Работы Е. А. Тоддеса, рассеянные по разным изданиям (ныне преимущественно малодоступным), внятно очерчивают круг его постоянных исследовательских интересов. Это — поэтика и историко-философские воззрения Пушкина и его современников (Батюшкова, Вяземского, Кюхельбекера), это — творчество и драматические судьбы вождей филологической революции 1920‐х гг. (Тынянова и Эйхенбаума), но прежде всего — это Мандельштам, подвергнутый фронтальному (к сожалению, незаконченному) изучению, соединившему реконструкцию его идеологической биографии, анализ лирического корпуса и семантики окружавшей его поэтической среды.

ISBN 978-5-4448-1062-0

© Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат, составление, 2019

© С. Боленко, Е. Лямина, Е. Сечина, подготовка текста, 2019

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

Содержание

- От составителей

- Принятые сокращения

- Часть 1

- Становление жанра поэмы в творчестве Пушкина

- К изучению «Медного всадника»

- О незаконченной поэме Пушкина «Тазит»

- К вопросу о каменноостровском цикле

- Отрывки из мыслей, наблюдения и замечания

- Пушкинистские маргиналии

- Перечитывая Батюшкова

- О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года

- Вокруг Кюхельбекера

- Неизвестные тексты Кюхельбекера в записях Ю. Н. Тынянова

- Часть 2

- Неосуществленные замыслы Тынянова

- К текстологии и биографии Тынянова

- «Не кинограмота, а кинокультура»

- <О «Подпоручике Киже»>

- Еще о замысле «Пастушка»

- Прибалтийский этюд Юрия Тынянова

- «Самый юный и свободный из нас» <Вокруг письма Г. О. Винокура о смерти Тынянова>

- Прототипы одного романа

- Б. М. Эйхенбаум в 30–50-е годы (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции)

- Часть 3

- Смыслы Мандельштама

- Поэтическая идеология

- Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов

- Мандельштам и опоязовская филология

- Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста)

- Смыслы «Мирного отрывка»

- Мандельштам и Тютчев

- Статьи для мандельштамовской энциклопедии

- К теме: Мандельштам и Пушкин

- К прочтению «Silentium’а»

- Заметки о Мандельштаме

- Из заметок о Мандельштаме. I

- Заметки о ранней поэзии Мандельштама

- Наблюдения над текстами Мандельштама

- Несколько слов в связи с комментариями Н. Я. Мандельштам (in medias res)

- Мандельштам и его издатели

- <Мандельштам и Рудаков>

- Справка о первых публикациях работ, включенных в настоящий том

От составителей

Посмертный сборник трудов Евгения Абрамовича Тоддеса (1941–2014) впервые дает возможность представить масштаб его филологического наследия[1]. Потребность в этом диктуется, кроме прочего, обстоятельствами научной биографии и уединенным, особенно в последние годы, образом жизни автора — то, что делалось им на протяжении более сорока лет, никогда не отзывалось гулом в широком профессиональном сообществе (исключение составляют лишь написанные совместно с М. О. и А. П. Чудаковыми комментарии к изданию трудов Тынянова, которое после долгих проволочек увидело свет в 1977 г.).

Предваряя знакомство читателя со сборником, выделим две приоритетные для автора области гуманитарного знания.

Во-первых, это поэтика. Образец анализа целого лирического корпуса на всех уровнях — фонетическом, синтаксическом, подтекстуальном, «семантики поэтической среды» (по его выражению), смысловом / идейном — две главы из незаконченной книги о Мандельштаме («Смыслы Мандельштама» и «Поэтическая идеология»). Ориентиром же для интерпретации верхнего (идейного) уровня текста до сих пор служит ранняя статья о «Медном всаднике», в которой сформулирован важнейший тезис о «сознательном снижении концептуальной стройности и определенности».

Во-вторых, исследовательский интерес Тоддеса неизменно привлекали драматические, даже трагические изломы судеб писателей и филологов — Кюхельбекера, Вяземского, Тынянова, Эйхенбаума. Совокупность работ, объединенных таким подходом, отличает свободное владение разнородным историко-литературным материалом, безупречный вкус при соприкосновении с самыми запрятанными сторонами внутренней биографии персонажей и корректная неуступчивость выводов.

Перфекционист собственноручной выделки, Евгений Абрамович писал очень плотно, как будто выращивал кристаллы в насыщенном растворе. Чтение предлагаемой книги требует ответных усилий, но мы убеждены, что тот, кто на них не поскупится, подпадет, пусть и запоздало, под мощное интеллектуальное обаяние, исходящее от собранных здесь трудов.

При подготовке книги мы пользовались поддержкой и советами П. М. Нерлера, Б. Н. Равдина и Р. Д. Тименчика, которым приносим глубокую благодарность. Непременным своим долгом почитаем назвать здесь имя М. О. Чудаковой — ближайшего друга, многолетнего соавтора и незыблемой опоры Евгения Абрамовича в его нелегкой жизни.

***

Работы, включенные в этот том, печатаются по текстам первых публикаций и по архиву Мандельштамовского общества (см. источниковедческую справку — С. 602–604). Библиографический аппарат унифицирован в соответствии с современными требованиями.

Статьям и заметкам из третьей части книги предстояла обработка для включения в давно обдуманную монографию о Мандельштаме[2]. Если бы Евгению Абрамовичу довелось завершить свой труд, то при подготовке к изданию он несомненно устранил бы некоторые тематические пересечения и вербальные повторы, которые встречаются в текстах, написанных в разное время и имевших разные задачи.

В подавляющем большинстве работ цитаты из Пушкина и Мандельштама приводятся без ссылок на то или иное издание[3]. Мы сохраняем эту авторскую особенность.

2

Следы этой работы — ряд поправок и дополнений к «Поэтической идеологии», переданных в архив Мандельштамовского общества М. О. Чудаковой.

1

Список работ Е. А. Тоддеса (в том числе статей о политической и культурной ситуации недавнего прошлого), а также некоторые биографические сведения об авторе см. в посвященном его памяти блоке материалов: Новое литературное обозрение. № 130. 6’2014. С. 174–215.

3

В ряде работ при цитатах из произведений Пушкина в скобках даны указания на том (римской цифрой) и страницу (арабской), отсылающие к изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937–1949.

Принятые сокращения[4]

ВТЧ — Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986.

М-95–96 — Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996.

ПИЛК — Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подготовили Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М., 1977.

ПСЯ — Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л., 1924; М., 1965.

ПТЧ — Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984.

ПяТЧ — Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1994.

ТМ-88 — Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988.

ТМ-90 — Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990.

ТМ-92 — Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992.

ТСб 10 — Тыняновский сборник: Шестые — Седьмые — Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998.

ТТЧ — Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988.

ЧТЧ — Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990.

ЭОЛ — Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет / Сост.: О. Б. Эйхенбаум, Е. А. Тоддес; вступ. ст.: М. О. Чудакова, Е. А. Тоддес; коммент.: Е. А. Тоддес, М. О. Чудакова, А. П. Чудаков. М., 1987.

4

В текстах ряда работ сохранены дополнительные сокращения, используемые автором. Они раскрываются в начале примечаний к этим работам.

Часть 1

Становление жанра поэмы в творчестве Пушкина

Первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», как известно, явилась событием в русской литературной жизни начала XIX века, вызвала оживленную журнальную полемику. И хотя для Пушкина «Руслан» вскоре же оказался пройденным этапом, поэма и литературные обстоятельства ее появления остались значительным фактом творческого пути поэта.

Б. В. Томашевский, анализируя лицейское творчество Пушкина, отметил свойственное поэту «явное тяготение к крупным монументальным формам. Пушкина привлекают поэмы, а не лирические сборники»[5]. «…Не в создании мелких стихотворений видел Пушкин основную задачу поэтического творчества. С первых шагов он пытается создать крупное произведение»[6].

Это стремление и было осуществлено в «Руслане». В то же время первая пушкинская поэма решила поставленную арзамасцами задачу, над которой работали Жуковский и Батюшков, — создание большого эпического произведения на историко-фольклорном материале. Все это определяет важность вопроса о формировании жанра поэмы у Пушкина, о развитии его раннего стихотворного эпического творчества.

В рамках поставленного вопроса следует выяснить, во-первых, соотношение «Руслана и Людмилы» с лицейскими эпическими опытами и, во-вторых, связь ранней эпической поэзии с лирикой соответствующего периода.

Простое сравнение показывает, что написанные в Лицее произведения повествовательного рода прямо не ведут к «Руслану». Надо учитывать и то, что «Монах» и «Бова» — опыты незавершенные. Единственное законченное лицейское произведение, которое можно считать поэмой, — «Тень Фонвизина» — по своей тематической и жанровой специфике занимает особое место. Поэтому, чтобы составить сколько-нибудь полную картину развития жанра и появления «Руслана и Людмилы», необходимо привлечь и материал лирики.

Как мне кажется, можно говорить об определенном объединяющем начале в раннем эпическом творчестве Пушкина, которое обеспечивает некоторую ведущую линию становления жанра поэмы. Прежде всего, заметно единство настроения, основанное на гедонистическом, жизнелюбивом мировосприятии молодого Пушкина. То же мы видим и в лицейской лирике, но там в 1816–1817 гг. происходит поворот к элегическому направлению. В эпических же произведениях, как в «Монахе» и «Бове», написанных в 1813 и 1815 гг., так и в «Руслане», над которым Пушкин работал в 1817–1820 гг., ощущается единое, устойчивое настроение. При этом важно, что положение не меняется и в «Руслане», где широко применен опыт элегической поэзии. Конкретизировать отмеченную общность помогает, например, стихотворение 1814 г. «Mon portrait» (написано по-французски). Такая поэма, как «Монах», а затем и «Руслан» естественно выходят из-под пера поэта, заявлявшего о себе:

Я молодой повеса,

Еще на школьной скамье;

Не глуп, говорю не стесняясь

И без жеманного кривлянья. <…>

Спектакли, балы мне очень нравятся,

И если быть откровенным,

Я сказал бы, что я еще люблю…

Если бы не был в Лицее. <…>

Сущий бес в проказах,

Сущая обезьяна лицом,

Много, слишком много ветрености —

Да, таков Пушкин.

Надо отметить повышенный интерес поэта к любовной теме:

Одушеви перо мое, любовь!

Так ты прав, оракул Франции,

Говоря, что жены слабые

Против стрел Эрота юного,

Все имеют душу добрую,

Сердце нежно-непритворное.

Я не Омер: в стихах высоких

Он может воспевать один

Обеды греческих дружин

И звон и пену чаш глубоких,

Милее, по следам Парни,

Мне славить лирою небрежной

И наготу в ночной тени

И поцелуй любови нежной!

Напомню, что некоторые критики ставили в вину Пушкину ряд эпизодов «Руслана и Людмилы», показавшихся им нескромными (с этой стороной «Руслана» и «Монаха» соприкасается позднейшая «Гавриилиада»).

Рассматриваемое объединяющее начало раннего эпического творчества Пушкина включает в себя и «вольтерьянский дух», свойственный «Руслану» и лицейским опытам. Важен именно общий дух насмешки, иронии, выдвижение и обыгрывание эротики, а не только прямые обращения автора к Вольтеру в «Монахе» и «Бове»[7].

В связи со всем сказанным находится то, чтo эпический замысел Пушкина и в «Монахе», и в «Бове», и в «Руслане» был замыслом шутливого, комического, развлекательного повествования. Правда, известно, что Пушкин в Лицее намеревался написать также героическую и описательную поэмы. Но это вряд ли противоречит выделенной здесь основной линии развития раннего повествовательного творчества поэта. Во-первых, замыслы героической и описательной поэм, вероятно, так и остались замыслами, а известные нам произведения сходны по настроению, «вольтерьянству», присутствию комического и эротического моментов. Во-вторых, — и это главное — «Руслан и Людмила» полностью реализует и завершает именно указанное направление эпической поэзии, и все отмеченные черты имеются также и в поэме.

Характерна сама запись в дневнике Пушкина от 10 декабря 1815 г., из которой мы узнаем о его намерении написать героическую поэму:

«Третьего дни хотел я начать героическую поэму: Игорь и Ольга, а написал эпиграмму на Шаховского, Шихматова и Шишкова, — вот она:

Угрюмых тройка есть певцов:

Шихматов, Шаховской, Шишков.

Уму есть тройка супостатов:

Шишков наш, Шаховской, Шихматов.

Но кто глупей из тройки злой?

Шишков, Шихматов, Шаховской! — »

С этой эпиграммой сопоставима другая — «Пожарский, Минин, Гермоген…» (1815), высмеивающая эпопею Ширинского-Шихматова. Вообще, литературная позиция Пушкина исключала подражание классической эпопее (ср., в частности, в послании «К Жуковскому» — «Те слогом Никона печатают поэмы»), к опыту которой он обратится лишь спустя много лет в «Полтаве». В период формирования жанра поэмы героическое содержание включается в шутливое сказочное повествование (песнь VI «Руслана и Людмилы»). Именно такое решение отвечало основной тенденции раннего эпического творчества Пушкина.

Относительно же замысла поэмы «Игорь и Ольга» можно предположить, что это явление того же порядка, что и работа Жуковского и Батюшкова над созданием произведения на основе национальной истории и фольклора. Эта линия, нашедшая свое воплощение в «Руслане и Людмиле», в 1822 г. продолжается в замысле поэмы о Мстиславе, известной нам по плану, который, однако, Пушкин не реализовал.

Перейдем теперь к конкретным жанрово-стилевым чертам, изменение которых прослеживается от лицейских опытов до «Руслана и Людмилы». Эти наблюдения касаются сюжета, характера комического, роли автора-рассказчика в повествовании.

В «Монахе» комизм создается в основном за счет построения соответствующих ситуаций; шутка везде прямолинейна и единообразна — суть ее в столкновении эротики и благочестия. Сюжет исчерпывается развитием комического действия. Этот факт, а также то, что, кроме монаха, в поэме еще лишь один персонаж (фантастический), показывает, что Пушкин прежде всего преследовал цель создания комического повествования, отказываясь на первых порах от развитого авантюрного действия. Во всяком случае это вытекает из написанных трех частей, обладавших определенной завершенностью, несмотря на то что работа над поэмой была прервана. «Монах» наметил обращение к фантастическому комическому сюжету. В «Бове» комический сюжет становится также и авантюрным — написанная часть является завязкой авантюрного действия. «Руслан» при всем его своеобразии соприкасается с традицией сказочно-богатырских поэм. «Бова» представляет собой обработку сказочного сюжета и в этом смысле самостоятельно связан с «Русланом и Людмилой». В 1820 г. Пушкин возвращается к замыслу поэмы о «Бове» и разрабатывает подробный план ее. Таким образом, два неосуществленных замысла Пушкина южного периода — поэмы о Мстиславе и Бове — восходят к его раннему эпическому творчеству[8].

В лицейских повествовательных опытах заметны следы грубоватого комического стиля, характерного для низких жанров классицизма, в частности для травестированных поэм. Однако, по сравнению с «Бовой» Радищева, в пушкинской «Бове» этот «ирои-комический» стиль смягчен. С другой стороны, в «Монахе», а затем — и более широко — в «Бове» появляются элементы иронии (например, сцена совета в «Бове» снабжена ироническими репликами автора).

Шутливая поэма получает как черты снижения, так и элементы иронии в качестве более тонкого стилевого средства. Именно оно и оказалось продуктивным: ироническая насмешливость, с какой автор относится к происходящему, к героям, а в отступлениях и к читателю, является одной из существенных особенностей стиля «Руслана и Людмилы». Есть в «Руслане» и комические ситуации (таковы сцены бегства Фарлафа, признания Наины, эпизод Людмилы и Черномора в песни II), но юмор «ирои-комического» типа почти не находит применения. Следовательно, при развитии жанра происходит «утончение» комического от простого комизма положений к иронии, окрашивающей повествование в целом. В этом отношении лицейские опыты показывают, от чего шел поэт, и в зачаточном виде — элементы будущего стиля «Руслана и Людмилы».

Поэма о поэтах-современниках «Тень Фонвизина», как уже сказано, стоит несколько особняком. Здесь насмешка Пушкина вызвана злободневными литературными обстоятельствами. В этом смысле поэма отходит от основной линии становления жанра — как шутливого фантастически-сказочного повествования — в сторону сатиры на материале современной литературной жизни. Можно отметить, что литературная современность, являющаяся темой «Тени Фонвизина», присутствует и в «Руслане» — в отступлениях и в знаменитом пародировании «Двенадцати спящих дев». Более того, мы встречаем это уже в «Монахе»:

И снова бес Монаха соблазнять,

Чтоб усыпить, Боброва стал читать.

Важнейшая жанрово-стилевая черта «Руслана и Людмилы» — это активная, организующая позиция автора-повествователя. Здесь также надо отметить известный опыт, накопленный в лицейских поэмах. В «Монахе» и «Бове» после традиционных зачинов рассказчик продолжает оставаться на первом плане. В небольшом по объему «Монахе» три авторских отступления. Одно из них прямо направлено против церкви. Второе можно считать собственно лирическим: оно содержит интимный любовный мотив и краткую автохарактеристику («…я молод, не пострижен / И счастием нимало не обижен»; I, 13). Третье отступление развивает риторический вопрос: «Ах, отчего мне дивная природа / Корреджио искусства не дала?» (I, 17). Это обращение к другому искусству встречаем затем в «Сне» (1816) — «Подайте мне Альбана кисти нежны» (I, 189); в «Руслане» — «Бери свой быстрый карандаш, / Рисуй, Орловский, ночь и сечу!» (IV, 35).

В «Бове» роль автора поддерживается включениями реплик рассказчика, его обращений к читателю непосредственно в повествование. Благодаря этому автор все время ощущается, хотя развитых отступлений в «Бове», в отличие от «Монаха», нет. В «Руслане и Людмиле» во множестве присутствуют и цельные отступления, и отдельные замечания, вопросы, восклицания автора. Качественно новый момент, которого еще не было в лицейских опытах, это, по словам Б. В. Томашевского, то, что в «Руслане» «не столько самые события, сколько общение с автором поэмы через его рассказ составляют сущность новой формы поэмы»[9].

Сравнение «Руслана и Людмилы» с предшествующими эпическими опытами показывает, что ряд жанрово-стилевых черт, определяющих поэму, в неразвитом виде употреблен уже в этих опытах. Однако нет такого произведения, которое являлось бы промежуточным звеном между формирующимися чертами жанра и стиля в лицейских произведениях и соответствующими особенностями «Руслана и Людмилы». Сами эти черты лицейских поэм становятся заметными лишь благодаря ретроспективному свету «Руслана и Людмилы». «Разрыв» восполняется материалом другого рода — лирического.

Первый эпический опыт выделяет две точки соприкосновения с лирикой: пасторально-анакреонтические мотивы, во-первых, и интимные, во-вторых. «Монах» тесно связан с циклом пасторально-анакреонтических стихотворений.

Казалося ему, что средь долины,

Между цветов, стоит под миртом он,

Вокруг него Сатиров, Фавнов сонм.

Иной смеясь льет в кубок пенны вины;

Зеленый плющ на черных волосах,

И виноград на голове висящий,

И легкий фирз, у ног его лежащий,

Все говорит, что вечно юный Вакх,

Веселья бог, сатира покровитель.

Как видим, воспроизводится общее место пасторального стиля. Дважды в «Монахе» дается излюбленный мотив преследования пастушки, причем в одном случае он помещен в авторском отступлении, где связывается с интимным любовным воспоминанием. Таким образом, рядом с анакреонтикой намечается и использование тем интимной любовной лирики, вокруг которых построены два из трех отступлений. Они связаны со стихотворением 1815 г. «К Наталье». Две лирические темы в поэме соседствуют и взаимодействуют, не отделяясь отчетливо одна от другой: личные мотивы оформлены с помощью анакреонтики. Отмечу также перекличку зачина-отступления песни третьей в «Монахе» со стихотворением 1815 г. «К живописцу».

Пасторальный стиль, как условно-литературный, быстро изживается Пушкиным. В «Руслане и Людмиле» находим лишь единичные отголоски этого стиля. Таково лирическое отступление в песни V:

Пастушки, сон княжны прелестной

Не походил на ваши сны,

Порой томительной весны,

На мураве, в тени древесной.

Я помню маленький лужок

Среди березовой дубравы,

Я помню темный вечерок,

Я помню Лиды сон лукавый…

Интересно, что и в этом случае пасторальный стиль привлекается для оформления личной темы, как это было в «Монахе». О своих первых увлечениях поэт говорит, как бы возвращаясь к языку первых поэтических опытов. Как и там, в «Руслане и Людмиле» в избытке присутствуют гедонизм, эротика, но условная анакреонтическая форма для данного поэтического содержания почти полностью отпадает.

В эпос проникает одна из излюбленных тем ранней лирики Пушкина, широко представленная, в частности, в его посланиях, — эпикурейское уединение поэта. Как указывает Б. В. Томашевский, возможно, что отрывок «Сон» был попыткой дидактической поэмы на эту тему[10]. Сюда ведут нити от таких стихотворений, как «Послание к Юдину», «Послание к Галичу», «Городок». Та же линия приводит к «Руслану», где эта сугубо лирическая тема оказывает активное воздействие на повествование: она привлекается в качестве мотивировки сюжетного решения. Само по себе решение это традиционно. Воин, прельщенный красавицей и забывший ради нее бранные дела, есть и у Тассо в «Освобожденном Иерусалиме», и в «Бахариане» Хераскова[11]. Но для Пушкина характерно лирическое осмысление традиционного образа. Ср., например, такие стихи в «Мечтателе» (1815): «Прелестна сердцу тишина; / Нейду, нейду за Славой». И далее: «Нашел в глуши я мирный кров / И дни веду смиренно» (I, 124). Древний витязь Ратмир оказывается прельщенным тем, чем увлекался — в стихах — молодой Пушкин:

Все тихо здесь — докучный шум укрылся

За мой порог…

Вот почему можно говорить о столкновении повествования с лирическим мотивом. Традиционный эпический сюжетный ход, получивший лирическое обоснование, дает анахронизм в характеристике героя. Хазарский хан времен князя Владимира объясняется как эпикуреец:

Душе наскучил бранной славы

Пустой и гибельный призрак.

Поверь: невинные забавы,

Любовь и мирные дубравы

Милее сердцу во сто крат.

Рассмотренный анахронизм имеет лирическую основу. Еще более очевидна связь «Руслана и Людмилы» с элегической лирикой. Если анакреонтика дает в поэме отдельные отзвуки, мотивы эпикурейского уединения связываются с образом Ратмира и вызывают причудливый сюжетный поворот, то элегический стиль пронизывает всю поэму. Это, соответственно, уже вопрос поэтического языка, но в данном случае неразрывно связанный с проблемой жанра, т. к. лексика и фразеология, типичные для элегии, для любовной лирики, впервые были применены в поэме. В связи с этим надо отметить, что «Монах» и «Руслан» различным образом связаны с лирикой.

Подражательная пасторально-анакреонтическая лирика соотносится с повествованием в «Монахе» через отдельные эпизоды, отличные от повествования в целом, в которых разворачиваются лирические темы. Элегический стиль — более высокая ступень поэтической культуры, и Пушкин в «Руслане и Людмиле» использует его более сложно и многообразно. Эта сложность, в частности, состоит в том, что фразеология, ставшая традиционной в лирике, часто свободно включается в повествование, получая повествовательную же нагрузку, которая накладывается на первоначальное лирическое значение. Характерный пример — в песни VI. В одном месте читаем:

Упоенный

Восторгом пылким и немым,

Руслан, для жизни пробужденный,

Подъемлет руки вслед за ним…

В той же песни вскоре:

Народ, восторгом упоенный,

Толпится с криками кругом…

В первом случае употребление лирического «упоенный восторгом», как это и было бы в лирике, выполняет эмоционально-экспрессивную задачу в применении, однако, к чисто фольклорной ситуации — воскрешение мертвого. Второй случай еще более показателен: то же выражение относится теперь к эпическому «народу» древнего Киева и ставится привычно ввиду тяготения автора к определенному слогу. Нечто подобное позднее встречается в черновике «Цыган»:

И вот покинув ложа неги, —

высыпал народ.

Здесь снова в сочетании с «народом» выступает лирическое «ложе неги». Но в 1824 г. такое сочетание уже было невозможно для Пушкина. В окончательном тексте выражение «ложе неги» мотивировано отнесением его к влюбленным — Алеко и Земфире. «Народ» же — цыганы — определяется совершенно иначе:

«…Оставьте, дети, ложе неги!»

И с шумом высыпал народ.

Возвращаясь к 1820 г., к «Руслану и Людмиле», легко продолжить нужные примеры.

В мечтах надежды молодой,

В восторге пылкого желанья,

Творю поспешно заклинанья, —

та же лирическая фразеология в «чистом» повествовании — рассказе Финна (песнь I).

Особо надо сказать о роли элегической фразеологии в построении образа Руслана. Здесь снова встречаем анахронизм, подобный отмеченному выше, но в данном случае он вызван не конкретной лирической темой, а исключительно использованием элегического языка. Современная Пушкину критика отметила странные в устах древнерусского витязя слова о «вечной темноте времен» и «траве забвенья». Ср. в типичной пушкинской элегии лицейского времени «К ней» («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку…», 1815):

Ужели никогда на друга друг не взглянет,

Иль вечной темнотой покрыты дни мои?

Ряд подобных соответствий приводит В. В. Виноградов[12].

В другом монологе Руслана (песнь II) — несколько вопросов, где лирическая риторика привлекается для передачи размышлений героя:

…Найду ли друга?

Где ты, души моей супруга?

Увижу ль я твой светлый взор?

Услышу ль нежный разговор?

Заключительные стихи этого монолога дают отчетливое стилистическое сплетение:

…Нет, нет, мой друг бесценный:

Еще при мне мой верный меч,

Еще глава не спала с плеч.

Все эти примеры, свидетельствуя об использовании в повествовании лирического стиля, говорят и вообще о широком проникновении лирической стихии в эпический жанр. Б. П. Городецкий, комментируя стихотворение «К ней» (1817), которое в известной степени предваряет «Я помню чудное мгновенье…», отмечает «новый мотив возрождения, зазвучавший с большой силой в послелицейской лирике Пушкина уже в 1817 г.»[13]. Мотив этот попадает в поэму. Ратмир так говорит Руслану о «пастушке»:

Она мне жизнь, она мне радость!

Она мне возвратила вновь

Мою утраченную младость,

И мир, и чистую любовь.

Образ Ратмира становится средоточием лирических мотивов: здесь, как мы видели, и эпикурейское уединение, и отказ от славы для «невинных забав», и возврат «утраченной младости» под влиянием любви. Герой эпического повествования, таким образом, приближается к лирическому герою пушкинских стихотворений.

В некоторых местах «Руслана» рассказчик говорит о своем поэтическом творчестве. Это позволяет сравнить отношение автора к своей литературной деятельности, как оно было выражено в первом эпическом опыте и в «Руслане и Людмиле». В «Монахе» автор декларирует уничижительное отношение к себе как к поэту:

А я — я вновь взмостился на Парнас.

Исполнившись иройскою отвагой,

Опять беру чернильницу с бумагой

И стану вновь я песни продолжать.

Это совпадает с тем, что мы находим в посланиях «Князю А. М. Горчакову» («Пускай, не знаясь с Аполлоном…», 1814), «Моему Аристарху» (1815), «Батюшкову» (1815), где творчество трактуется как «плод веселого досуга», как результат «скудного дара» писать» кой-как стихи на «именины». Это не совсем, конечно, искреннее отношение к своим литературным занятиям в лицейский период вполне уживается у Пушкина с осознанным пониманием трудностей пути подлинного художника и высокой ответственности поэта — «К другу стихотворцу» (1816), «К Жуковскому» (1816), с мечтой о будущем бессмертии своих произведений — «Городок» (1815). В дальнейшем, когда в 1816–1817 гг. на первый план выдвигается элегия, эта тема получает в соответствии с элегическим унынием иное раскрытие в таких стихотворениях, как «Любовь одна — веселье жизни хладной» (1816), «Дельвигу» (1817), «Элегия» («Опять я ваш, о юные друзья…», 1817):

Как дым исчез мой легкий дар.

В «Руслане и Людмиле» отношение автора к себе как к поэту является одним из аспектов того своеобразного персонажа-рассказчика, который во многом определил жанровую новизну поэмы. С одной стороны, поэт предстает как «влюбленный болтун» с «легкой и небрежной» лирой (зачин песни VI); в то же время в эпилоге появляется элегический мотив угасания творческого дара:

Но огнь поэзии погас.

Ищу напрасно впечатлений:

Она прошла, пора стихов,

Пора любви, веселых снов,

Пора сердечных вдохновений!

Таким образом, налицо параллелизм как с произведениями 1813–1815 гг., в том числе с «Монахом», так и с элегической лирикой 1816–1817 гг. Изменение по сравнению с «Монахом» в рассматриваемом отношении происходит на основе развития лирического творчества.

Наконец, отмечу отголоски «балладного» стиля в «Руслане и Людмиле». Это касается нескольких эпизодов с атрибутами обычного оссианического пейзажа. После одного из таких пейзажей (песнь V) и следующего за ним описания зловещего сна Руслана, перед появлением Фарлафа, дается балладный «сигнал»:

Луна чуть светит над горою;

Объяты рощи темнотою,

Долина в мертвой тишине…

Изменник едет на коне.

В этой связи можно добавить указанное Б. П. Городецким воспроизведение в поэме мотивов стихотворения 1815 г. «Сраженный рыцарь» в песнях III и IV[14].

Итак, в поэму «Руслан и Людмила» привнесены многообразные лирические темы и мотивы; они вызывают явления анахронизма в образах героев и далее влияют на сюжет; в эпическом жанре применен лирический стиль, выработавшийся в поэзии Жуковского, Батюшкова и самого Пушкина 10‐х гг. Дело идет гораздо дальше простого отражения лирики в эпическом произведении. В процессе становления жанра поэмы, начиная с «Монаха», лирика играет активную конструктивную роль, чем в значительной степени обусловлен стиль «Руслана» и его жанровое своеобразие.

Развитие ранней эпической поэзии Пушкина рассмотрено здесь в двух аспектах. С одной стороны, мы видели, что, хотя прямой связи между «Русланом» и лицейскими поэмами нет, эпические произведения Пушкина 1813–1820 гг. обладают известной жанрово-стилевой общностью. В этот период поэма мыслилась Пушкиным главным образом как шутливое, комическое, несколько фривольного характера повествование с фантастическим авантюрным сюжетом. Такое повествование в «Бове» и «Руслане» строится на сказочном материале, причем в «Руслане» использованы также и исторические данные, взятые Пушкиным из «Истории» Карамзина. Эти жанровые черты перестают определять эпическую поэзию Пушкина уже после 1820 г. (за исключением «Гавриилиады»). Замыслы южного периода — поэмы о Мстиславе, Бове, Актеоне, — которые, судя по планам, отчасти перекликаются с ранними поэмами, остались неосуществленными. Значительно более устойчивым оказался тот тип рассказа и рассказчика, который был намечен уже в «Монахе» и полностью развит в «Руслане», подготовив собой повествовательную манеру «Евгения Онегина».

С другой стороны, эпос впитывает в себя все разнообразие лирического творчества поэта. Если в «Монахе» лирические мотивы проникают в отдельные эпизоды или авторские отступления, то в «Руслане» лирическая стихия пронизывает все повествование и, что особенно важно, оказывает влияние на сюжет и образы героев. При этой лирическая лексика и фразеология составляют основу поэтического языка «Руслана и Людмилы». Все это в какой-то мере предвосхищает некоторые черты романтической поэмы — следующего этапа эпического творчества Пушкина.

9

Томашевский Б. В. Указ. соч. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 311.

6

Там же. С. 485.

5

Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2. С. 350.

8

Об интересе Пушкина к сюжету сказки о Бове см. статью М. А. Цявловского «„Бова“ (Отрывок из поэмы)» в его книге «Статьи о Пушкине» (М., 1962. С. 90–105).

7

См.: Слонимский А. Л. Первая поэма Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1957. [Вып.] 5. С. 200.

14

Там же. С. 102–103.

10

Там же. С. 47.

11

См. статью В. Закруткина «Незавершенные замыслы Пушкина в Кишиневе» в его книге «Пушкин и Лермонтов. Исследования и статьи» (Ростов-на-Дону, 1941. С. 130–131).

12

Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 45–46.

13

Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 175.

К изучению «Медного всадника»

В литературе о «загадочном» «Медном всаднике» остается неясным еще целый ряд вопросов. Во многом это объясняется своеобразием художественной структуры произведения, к которой с большим или меньшим основанием оказывались приложимы самые различные, иногда прямо противоположные истолкования философского, исторического, социологического, политического порядка. Предпринятые в последнее время попытки пересмотреть диалектическую в своей основе интерпретацию Белинского[15] показали скорее методологическую уязвимость и неприемлемость построений, предлагающих «расшифровать» пушкинский текст или же стремящихся приписать поэту «тенденциозный» подход к поднятой проблематике и обнаружить у него твердое, однозначное и непротиворечивое решение изображенного конфликта. Соответствующие выводы, с одной стороны, плохо согласуются с мировоззрением Пушкина 30‐х гг., а с другой — не подтверждаются анализом самого текста. Поэтому, чтобы избежать обеднения и упрощения пушкинского замысла, следует принять те толкования, которые исходят из нерешенности вскрытого в поэме противоречия, из отсутствия прямого ответа[16]. В этом направлении (т. е. в сторону усложнения, а не простого опровержения) в интерпретацию Белинского действительно должны быть внесены существенные коррективы.

Среди вопросов, требующих дальнейшей разработки, — на них и сосредоточено внимание в предлагаемой статье — художественная организация «Медного всадника», специфическим образом выраженные в ней тенденции позднего историзма Пушкина, соотношение «петербургской повести» с «Езерским», в особенности с точки зрения отражения в этих двух произведениях пушкинских взглядов на исторические судьбы и политическую роль русского дворянства.

В качестве исходного тезиса надо подчеркнуть, что «загадочность» мы понимаем как некоторое объективное свойство данной художественной структуры, как результат осуществления определенного авторского задания и, следовательно, как средство эстетического воздействия на читателя. Отсюда вытекает, что мы не собираемся «расшифровывать» поэму и считаем «загадочность» полноправным стилевым компонентом. Это не только компонент формы, но важная часть общего историко-философского содержания; не эффект какого-либо одного «приема», а результат взаимодействия нескольких факторов.

Вопрос о подлинном смысле «Медного всадника» упирается в соотношение Вступления и повествования, основанное на контрасте одического апофеоза Петра и Петербурга и трагического рассказа о несчастном чиновнике. Часть поэмы, названная всего лишь Вступлением, играет самостоятельную идейную и композиционную роль. Это равноправная, автономная, внесюжетная, лирическая часть произведения, развивающая первостепенный по важности аспект общего идейного замысла. Идейная композиция развернута следующим образом. Наперед задается отношение поэта к Петру и «его творенью», выраженное в панегирической и лично-лирической форме. Вся одическая концепция Вступления последовательна, ясна и лишена какой бы то ни было внутренней сложности.

Раскрытие противоречий начинается далее. Итоговый взгляд, данный в одической части, поверяется событиями 7 ноября 1824 г., и «печальный рассказ» о бедном Евгении предстает в качестве своего рода антитезиса Вступления. Безоговорочно высокой, восторженной оценке Петра и Петербурга противопоставлена картина стихийного бедствия и трагическая судьба героя. Возникает вопрос: может ли повесть даже трагического содержания противостоять Вступлению, если в ней нет столь же четко сформулированной авторской оценки? Для ответа остановимся в нескольких словах на развитии сюжета в повести.

Герой отличается пассивностью своей роли в сюжетном развитии. Он ничего не предпринимает и не может в данных ситуациях предпринять. В то же время не действует и его будущий антагонист, поскольку таким антагонистом выступает не живой человек, а статуарное изображение, памятник. Оба персонажа, таким образом, не двигают сюжета, столкновения их интересов не может произойти. До самого момента бунта развитие действия идет, по сути дела, независимо и от Евгения, и от «кумира». Но в сцене бунта, во-первых, герой неожиданно преодолевает свое пассивное положение жертвы и совершает некое активное действие; во-вторых, статуя «оживает» и также «действует». Столкновение противников, которые здесь только и выявляются как таковые, произошло. Теперь сюжетно прояснено и доказано то, что было намечено с самого начала: подлинный двигатель событий в повести, a значит, виновник несчастья (а затем и гибели) героя — Петр. Благодаря этому весь сюжет переводится в план историко-философский. А в силу того, что повесть приобрела историко-философский аспект, она по открывшемуся глубокому смыслу происшедшего уравнена со Вступлением. То, что во Вступлении было бесспорным и лишенным противоречий, в повествовании оказывается спорным и противоречивым. Неизменным остается величие Петра. Но если в лирической части оно было воспето, то в повествовательной — вызывает эпохальные вопросы («Куда ты скачешь, гордый конь?..») о конечном историческом смысле петровских преобразований. Место безусловного восхищения занимает дилемма: добрая или злая воля исходила от великого царя? Надо ли восхищаться стремительным движением «гордого коня» или страшиться за судьбу России, вздернутой на дыбы «железной уздой» реформатора? При этом имеется возможность искать ответ и в одическом Вступлении, и в трагической повести о петербургском потопе.

Противостояние Вступления и повествования — это оппозиция действительного факта деятельности Петра, с одной стороны, и действительного же факта наводнения 1824 г. плюс вымышленный художественный факт трагедии и восстания героя, с другой; при этом второй ряд оппозиции рассматривается как опосредствованное следствие первого. Прямое раскрытие соотношения этих фактов было бы равносильно разрешению противоречия, но такого раскрытия в тексте «Медного всадника» нет. Философская идея Пушкина о глубокой противоречивости исторического процесса композиционно выражена именно противопоставлением внесюжетной лирической и повествовательной частей поэмы. Вопрос о судьбах незаметных, рядовых людей в ходе прогресса, о правах отдельной личности поставлен и оставлен открытым. Однако имеется более частный, более относительный, но очевидный итог, вытекающий из позиции повествователя и поднятый на высоту объективно-исторического суждения. Это суждение предпослано рассказу: дело Петра для поэта не подлежащая сомнению историческая ценность, его «революция» есть для России добро, а не зло. Образуется круг: от апофеоза к вскрытию противоречий и опять — за ответом — к Вступлению. Но теперь оно не равно самому себе, не равнозначно тому, что было прочитано перед повестью. Ода обогащена трагическими ассоциациями, идущими от повествования. Безусловность панегирического содержания расшатана, поколеблена, но основная мысль не снята и не зачеркнута. Вступление становится и идейным заключением, обретая в поэме двойное бытие, двойную идейную функцию. Это и посылка, и вывод, но охватывающий лишь часть поднятой проблематики.

Таким образом, в «Медном всаднике» наличествуют два идейных итога: общий, философский — констатация глубокого противоречия между поступательным движением истории и участью единичной личности; более частный, конкретно-исторический — утверждение преемственной исторической ценности и незыблемости дела Петра. В свою очередь первый итог вступает в противоречие со вторым, поскольку констатированное общее противоречие распространяется и на частное утверждение, что делает невозможным вычитать в поэме какое-то компромиссное решение.

Рассмотренная композиция определенным образом использует особые свойства материала, петербургской темы о наводнении, о борьбе русской столицы с враждебной стихией. Подзаголовок поэмы — не только обозначение, ориентирующее на свободный жанр, независимый от сложившихся видов стихотворного повествования. Определение повести — «петербургская» — указывает на специфику проблематики. Название и подзаголовок, уже ведущие к специальному кругу исторических представлений, появились в рукописи еще до окончания I части[17]. Понятие «петербургское» в данном случае охватывает все, что связано с Петром, с Россией при императорах, с расцветом русской государственности в XVIII в., наконец, и с современностью; это и судьба города. В рождении новой столицы отразились все противоречия деятельности царя-преобразователя: оплот России на Балтийском море, завоеванное в борьбе со Швецией «окно в Европу», доказательство, демонстрация, символ могущества Петра и успехов его реформаторских усилий — и самовластное перенесение столицы из древней Москвы в «чухонские болота», гибель тысяч людей при постройке города, постоянная опасность наводнений. Карамзин, авторитетнейший для Пушкина историк, писал в «Записке о древней и новой России»:

Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку великого Петра? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. Еще не имев ни Риги, ни Ревеля, он мог бы заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров, но мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения! Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Человек не одолеет натуры[18].

Что касается последнего афоризма, то Пушкин как будто прямо опровергает его во Вступлении. Но в повести (и это одно из проявлений противопоставления Вступления и повествования) «натура» губит многих жителей столицы, а Александр I говорит о бессилии земных царей перед божьей стихией[19].

На современников трагедия петербургского потопа произвела огромное впечатление и оживила устное предание о роковой судьбе города и о таинствах, связанных с Медным всадником. Что такое предание существовало, доказывает ходивший в разных вариантах анекдот о кн. А. Н. Голицыне, майоре Батурине и статуе Петра (в другой версии вместо Батурина фигурирует почт-директор К. Я. Булгаков), рассказанный Пушкину М. Ю. Виельгорским[20]. Этот анекдот традиционно считался зерном пушкинской поэмы.

После наводнения, по свидетельству Д. И. Завалишина, «общее тревожное состояние духа и само порождало и легко воспринимало» различные слухи, которым верил не только простой народ[21].

Приведем несколько откликов современников на катастрофу 1824 г.[22]

М. П. Погодин записал в дневнике: «Какое ужаснейшее несчастие в Петербурге и какие великие следствия»[23]. Грибоедов приготовил для описания наводнения, которое собирались издавать Булгарин и Греч, статью «Частные случаи петербургского наводнения». «Река возвратилась в предписанные ей пределы, — писал он, — душевные силы не так скоро смогут притти в спокойное равновесие»[24]. Карамзин писал из Царского Села императрице Елизавете Алексеевне 9 ноября 1824 г.: «Судьба удалила меня от зрелища ужасного; но не знаю, что больнее: видеть или воображать! Сколько жертв, сколько отчаяния! <…> видно, что Петербургу назначено бедствовать два раза в век от наводнений»[25]. П. Я. Чаадаев в письме к брату от 30 декабря 1824 г. («Я здесь узнал про ужасное бедствие, постигшее Петербург; — волосы у меня стали дыбом <…>. Я плакал, как ребенок, читая газеты») вспоминает знаменитое лиссабонское землетрясение и осмысляет петербургскую катастрофу в духе своих религиозных исканий[26].

Любопытный анекдот о гр. А. П. Толстой (урожд. Протасова) приводит П. А. Вяземский. «Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что она еще задолго до славянофильства дала себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть пред ним язык»[27]. Об этой «мести» Толстой-Протасовой Вяземский вспоминает и в письме к А. И. Тургеневу от 18 апреля 1828 г.[28] (Анекдот о ее муже сенаторе гр. В. В. Толстом послужил основой комического эпизода, исключенного Пушкиным из окончательного текста «Медного всадника».)

С петербургскими наводнениями молва связывала и судьбу Александра I. Считалось, что рождение и смерть царя отмечены двумя крупнейшими наводнениями — 1777 и 1824 гг.[29] (в черновиках Пушкин довольно подробно говорит о бедствии 1777 г.). Так, H. М. Языков, сообщая П. М. Языкову о смерти Александра I в письме от 2 декабря 1825 г.: «Государь скончался 19 ноября в 10 часов утра», — тут же замечает: «занемог 7 ноября, в день наводнения Петербурга»[30].

Из сказанного видно, что молва, окружавшая катастрофу 1824 г., анекдотика, выросшая на этом специфически петербургском материале, впечатление, оставшееся в памяти современников, придавали теме наводнения совершенно особый характер местного, городского предания, в котором таинственная судьба города связывалась с именем его основателя, создавшего свою столицу на враждебной земле, вдали от исконной России. Естественным олицетворением враждебных сил выступала бурная стихия, и часто именно наводнения. Литературное закрепление этот мотив получил у поэтов XVIII в. от Ломоносова до Рубана; в XIX в. оды Петру и Петербургу писал Д. И. Хвостов, который был «гипнотически порабощен образом наводнения»[31]. Ему принадлежит и послание «К N. N. О наводнении Петрополя, бывшем 7-го ноября 1824 года», о котором у Пушкина есть два насмешливых отзыва: в письме к Вяземскому от 28 января 1825 г. и в тексте «Медного всадника».

В поэтической традиции в соответствии с общепринятой и официальной оценкой основатель Петербурга изображался могучим победителем природы. Таким предстает Петр и в «Прогулке в Академию художеств» Батюшкова, одном из источников «Медного всадника», причем автор опирался на более чем полувековую одическую традицию[32]. Наиболее близким по времени произведением с этой трактовкой Петра было стихотворение Шевырева «Петроград» (1829), напечатанное в 1830 г. в «Московском вестнике»[33].

Иная трактовка легендарного и литературного мотива, при которой победа оказывалась на стороне природы, а дело Петра дискредитировалось и терпело поражение, по цензурным причинам не могла попасть в печать. Но она существовала и в предании, и в бесцензурной литературе. Наиболее значительным явлением этой подспудной традиции была поэма В. С. Печерина «Торжество смерти». В ней описывалась гибель тирана Поликрата Самосского и его столицы под ударами разъяренной стихии. Аллегорическое тираноборческое произведение Печерина интересовало Герцена и Огарева и было напечатано в «Полярной звезде» на 1861 г. и в «Русской потаенной литературе»[34]. В сборнике «Лютня. Потаенная литература XIX столетия» было помещено стихотворение, приписанное Хомякову, в котором нарисована мрачная картина моря и дикого берега на месте Петербурга. Город погиб под волнами по воле Бога: «…себе ковал он злато, / Да железо для других».

В. А. Соллогуб писал в своих «Воспоминаниях»: «Существует предсказание, что он когда-нибудь погибнет от воды, и море его зальет». Лермонтов, рассказывает В. А. Соллогуб, любил рисовать разъяренное море, из которого виден только верх Александровской колонны[35]. Лермонтову приписывали и стихотворение на эту тему («И день настал — и истощилось / Долготерпение судьбы…»). Н. О. Лернер, признавая, что «тему свержения тирании двумя соединившимися силами возмущенной стихии и возмущенного человеческого духа» «Лермонтов <…> застал уже кристаллизовавшейся в „Медном всаднике“ Пушкина и вероятно знакомой ему, ходившей по рукам поэме В. С. Печерина „Торжество смерти“», предположил, однако, авторство А. Одоевского[36] на основании следующего места из статьи Д. И. Завалишина в «Русском вестнике». А. Одоевский и другие «лжелибералы», вспоминает Д. И. Завалишин, писали «дифирамбы на наводнение в 1824 году в Петербурге, изъявляя сожаление, зачем оно не потопило все царское семейство, наделяя его при этом самыми язвительными эпитетaми»[37].

Итак, наряду с закреплением в одической литературе петербургская тема, и особенно тема наводнения, осмыслялась в плане радикальной политической аллегории. О каком-либо воздействии на Пушкина этой скрытой традиции следует говорить с большой осторожностью и по идеологическим, и по хронологическим соображениям; бесспорно значение для него лишь одного (нерусского) образца — «Олешкевича» Мицкевича, воспринятого в связи с остальными стихотворениями «Отрывка» из третьей части «Дзядов», прежде всего с «Памятником Петру Великому». Все, что мы знаем о мировоззрении Пушкина 30‐х гг., не допускает предположения об использовании поэтом антимонархической аллегории. Тем не менее изучение вопроса об отношении «Медного всадника» к двум названным традициям приводит к выводу о том, что решение Пушкина не было прямолинейным. Если во Вступлении он близок к одической поэзии, то в повести нашла применение и более сложная трактовка темы. Более сложная и по отношению к апофеозу Вступления, и по сравнению с тираноборческими произведениями.

Сопоставление окончательного текста поэмы с черновыми рукописями показывает, что Пушкин отказывался от вариантов, которые могли быть осмыслены иносказательно. В заключительной части Вступления вместо призыва к примирению («Да умирится же с тобой / И побежденная стихия») первоначально был подчеркнут мотив вековой борьбы города со стихией («Но побежденная стихия / Врагов доселе видит в нас» и т. д. — V, 440); волны «потрясали», «колебали», «окружали» «гранит подножия Петра». Особенно многозначительной вырисовывалась сцена «бунта» Невы у памятника Петру: намечалось прямое столкновение «кумира» над уже «потопленною скалою» с «Невой мятежной» (V, 466–467). Хорошо понимая богатые ассоциативные связи темы, поэт отсекал те из них, которые тяготели к иносказанию.

Значит ли это, что наводнение в «Медном всаднике» начисто лишено какого бы то ни было скрытого смысла, лежащего за строго документированным (по книге В. Н. Берха и «тогдашним журналам») описанием? Представляется, что Пушкин не отказался полностью от использования таинственного колорита темы. Поэт избегал только того, что могло направить восприятие по слишком простому пути. Но в его намерения входила, наоборот, возможность неоднозначного, «растяжимого» понимания. С. П. Шевырев в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина уловил эту особенность. Он, с одной стороны, видит во внутренней связи наводнения и безумия героя «главную мысль, зерно и единство произведения», с другой — отмечает «какую-то неопределенность»[38]. Это впечатление соответствует действительным свойствам художественной структуры «Медного всадника». Особенно ощутимым становится пушкинский замысел потому, что возмущение стихии соотносится в поэме с мятежом Евгения. Подобно тому, как Вступление приобретает новое содержание на фоне повести (которая требует «возврата» к Вступлению и переосмысления его), описание потопа получает некоторый дополнительный смысл в соотнесении с бунтом Евгения. Если в первой части наводнение изображено как имевший место в действительности факт стихийного бедствия, а мотив вековечной вражды города и природы приглушен и выступает в качестве полулитературного, полумифического фона, то после эпизода бунта появляется возможность осмыслить и наводнение как бунт, сблизить два возмущения против Петра — стихии и героя. В этом, на наш взгляд, суть пушкинской художественной игры на особых тематических свойствах материала: поэт убирает из текста слова «бунт», «бунтовать», настойчиво повторяющиеся в черновиках, уходит от аллегоризма, но оставляет возможность непрямого понимания.

Тема наводнения вела по пути переплетения прямого и символического планов, и Пушкин извлек отсюда определенный художественный эффект.

Но в еще большей степени его занимало переплетение другого рода, опять-таки тесно связанное с особенностями самой темы, которая заключала в себе потенции расширения, обогащения и, главное, постановки более общих проблем. Катастрофа 1824 г. воспринималась в ряду наводнений, неоднократно посещавших Петербург в течение XVIII в. По воле Петра, создавшего столицу «под морем», наперекор природе, жители города были подвержены постоянной опасности. И поскольку эпизод основания Петербурга был чрезвычайно характерен для деятельности царя-реформатора вообще, постольку повествование о конкретном «несчастьи невских берегов», ограниченное современными рамками, могло расширяться до масштабов исторической концепции, охватывавшей весь петербургский период русской истории. Это отвечало главным тенденциям пушкинского историзма 30‐х гг., когда «историческая тема <…> берется в непосредственном, генетическом отношении к настоящему, а не в той аналогии с современными событиями, как это было в 20‐х гг.»[39]. Пушкин неоднократно применял в лирике исторические обзоры[40], связывая образ современника, в том числе автора, с важнейшими событиями эпохи.

В послании «К вельможе», в «лицейской годовщине» 1836 г. такой обзор не выходит за пределы истории новейшей. Но поэт стремился вскрыть и отдаленные связи, ведущие к истокам русской государственности. Направление и характер этого рода исканий были обусловлены пушкинским пониманием судеб русского дворянства. Не углубляясь сейчас в существо хорошо известных (хотя и далеко не достаточно изученных и объясненных) взглядов Пушкина, важно отметить, что они обеспечивали поэту целостное воззрение на всю русскую историю от князей до Николая I и, прежде всего, давали критерий оценки политических и социальных процессов применительно к России императоров.

В «Моей родословной» обзор начинается с XIII в., со времени Александра Невского, и доведен до падения Петра III. Но самое главное даже не в расширении хронологической перспективы, а в осмыслении в свете этой перспективы сегодняшнего социального положения автора. «Моя родословная» подготовила родословную «Езерского» и выделенную затем из неоконченной поэмы «Родословную моего героя». Определился тип своеобразного генеалогического повествования, которое выполняет двоякую функцию: выстраивает родословную и тем самым характеризует героя (или автора) и в нескольких словах дает представление о важнейших этапах русской истории. Образуется стремительно развивающийся сюжет. Отправной точкой его служит древнейший генеалогический факт («Мой Езерский происходил от тех вождей <…> »). Развитие сюжета воспроизводит ход истории, активными деятелями которой выступают представители сменяющихся поколений старинной фамилии. Повествование движется к современности; идейно именно современность, момент рассказывания родословной является отправным пунктом, сюжетно это конечный пункт, своего рода развязка: могущество рода подорвано, и его современный отпрыск, безвестный маленький человек, ничем не напоминает своих славных предков. Или в автобиографическом варианте: Пушкины сыграли видную роль в русской истории, а я — «мещанин».

Объединение исторической и современной проблематики — одна из важнейших тенденций творчества Пушкина 30‐х гг. Обзоры и родословные были формами связывания, синтезирования исторической и современной тем в пределах одного произведения[41]. Но все случаи реализации этой тенденции в лирике не могли еще в полной мере утвердить новый этап пушкинского историзма.

Попыткой построить большую повествовательную поэму (в онегинских строфах) на противопоставлении теперешнего низкого социального положения героя и прошлого могущества его рода был «Езерский». Каким образом это противопоставление было бы реализовано в сюжете, нам неизвестно. Текст «Езерского» (а также «Родословной моего героя», напечатанной в III томе «Современника»), в настоящее время хорошо изученный[42], не дает оснований для каких-либо предположений на этот счет. Можно только с уверенностью сказать, что Пушкин намеревался развернуть любовный сюжет, и вся «генеалогическая» проблематика поэтому должна была быть как-то вдвинута в него. На той стадии работы, где Пушкин бросил поэму, история рода Езерских представляет собой внесюжетную идейную декларацию с большим авторским отступлением. По-видимому, поэт неясно представлял себе, как надо развивать задуманную историко-социальную тему, как должен вести себя герой в жизни, в обществе. Показательно, что всякий раз, когда у Пушкина — в художественном произведении — заходит речь о старом и новом дворянстве, обнаруживается тяготение к выделению соответствующего эпизода из повествования в отдельный пассаж. Таков, например, разговор испанца и русского о русской аристократии в отрывке «Гости съезжались на дачу…».

Выработанный поэтом способ совмещения исторической и современной тематики в родословных имеет прямое отношение к «Медному всаднику». Черновые рукописи показывают, что Пушкин и сюда хотел ввести родословную героя и связанное с ней полемическое отступление. Более того, некоторые моменты даже усилены. Так, в «Езерском» и «Родословной моего героя» говорится о «нашем тереме забытом», в котором «растет пустынная трава». Пушкин имеет в виду некую примету времени — пренебрежение к предкам, забвение старинной славы дворянских родов. В черновике «Медного всадника» та же мысль и в сходной форме характеризует не современные нравы вообще, а социальное положение героя:

<Не знает он>

О том, что в тереме забытом

<В пыли гниют его права>.

Над этими стихами шла настойчивая работа, поэт перепробовал до десяти вариантов, и в каждом из них есть попранные «права», что представляется очень важным для понимания генезиса образа Езерского — Евгения. Так прямо поставленный вопрос о правах обедневшего дворянства нигде больше у Пушкина не встречается.

Какое место занимали замыслы родословной в общем замысле «петербургской повести», какую роль они сыграли в работе над поэмой?

При изучении «загадочного» «Медного всадника» надо особенно четко различать, анализируем ли мы художественную организацию данного конкретного произведения или говорим о социальных взглядах Пушкина 30‐х гг., которые составляют идейный контекст поэмы и комментарий к художественному тексту. Во втором случае можно без большой ошибки отождествить Евгения с Езерским, даже приписать ему хорошо известную нам родословную. Лаконичное упоминание о прошлом рода Евгения легко может быть развернуто, т. к. точно известно, какое значение придавал Пушкин историческим изменениям в среде старого дворянства. Отсюда, с учетом знаменательного варианта о «правах», выводится и объяснение бунта. Ход рассуждения в этом случае вполне логичен: Петр — «революционер на троне» — подорвал могущество старинного дворянства; Евгений — представитель обедневшей фамилии; Евгений восстает против Петра.

Однако подобные построения (неоднократно встречавшиеся в литературе), будучи обоснованными с точки зрения пушкинских социальных воззрений и в целом верно передающие логику исторических размышлений поэта, не получают достаточного подтверждения в тексте поэмы. Дело в том, что в процессе работы над «Медным всадником» Пушкин отказался от постановки социально-исторической проблематики в духе своей концепции русского дворянства. Он пошел по пути трансформации конфликта социально-сословного в обобщенный историко-философский конфликт. Генеалогия обедневшей фамилии в «Езерском» занимала центральное место, а в «Медном всаднике» оказалась низведенной до уровня второстепенной детали. «Ничтожество» Езерского контрастирует с величием его предков — заурядность Евгения важна сама по себе, безотносительно к «забытой старине». Введение генеалогии героя в «Езерском», что очень важно, мотивировано и истолковано повествователем в его специальном открыто полемическом отступлении. Евгений «не тужит / Ни о почиющей родне, / Ни о забытой старине», и автор только констатирует это. Тем самым идея поэтической родословной оказывается нейтрализованной. Отпадает возможность интерпретировать героя с точки зрения исторической социологии Пушкина. Поэтому в художественной системе «Медного всадника» в принципе допустимо вовсе не принимать в расчет упоминания о предках Евгения; это упоминание не более чем след первоначального замысла, ясно указывающий на генезис образа, но не объясняющий его. Социальное бытие героя фактически выключено из истории.

Не противоречит ли данный вывод только что высказанному положению о трансформации сословной проблематики в историко-философскую? Противоречие здесь только кажущееся. Лишив характеристику героя исторического объяснения, Пушкин упразднил — в пределах «Медного всадника» — только свою историческую социологию. Взамен выдвинуты более общие исторические же, но уже и философские вопросы. Это различие необходимо иметь в виду, определяя соотношение «Езерского» и «Медного всадника». В первом случае тема берется в изводе пушкинской исторической социологии, во втором — в обобщенном аспекте, в значительном отвлечении от конкретных сословных и социально-политических проблем. Если в родословных прошлое было подчинено современному социальному бытию героя, то в «петербургской повести» это бытие, наоборот, подчинено историко-философскому содержанию.

Выше говорилось, что в случае выхода за пределы «Медного всадника», в частности в вопросе о генезисе образа Евгения, в принципе возможно отождествить последнего с Езерским. Исходя из этой тождественности, можно представить себе и возникновение нового пушкинского героя — страдательного лица истории. Поэта интересует своего рода исторический феномен: падение родовитой дворянской фамилии, в результате которого потомок занимает на общественной иерархической лестнице место, противоположное своим предкам. Они — активные государственные деятели (за что и удостаиваются упоминания в труде Карамзина), он — предельно пассивен и испытывает на себе действие неведомых ему сил. Открытие маленького человека в историческом процессе, т. е. того, что в писаной истории не являлось предметом изучения и фигурировало в качестве нерасчлененной массы, механической суммы единиц, было подготовлено «Езерским» и совершилось в «Медном всаднике». Столкновение Евгения с «кумиром» раскрывается не как социальный конфликт царя и подданного, власть имущего и бесправного, богатого и бедного, а, главным образом, в плане философии истории, ее этики: великий преобразователь, выразитель объективных интересов нации и государства с его «железной уздой» и безвестный, массовидный человек, который своими жертвами оплачивает общий прогресс.

Отвлекаясь несколько в сторону, отметим, что достижения историзма определенным образом соотносились с реалистическими в более узком смысле слова («натуралистическими») исканиями Пушкина в разработке собственно современной темы. Одним из важных аспектов освоения «низкой» действительности в «Домике в Коломне», «Повестях Белкина» было введение литературных персонажей, отличных от героев южных поэм и романа в стихах. Допустить прозаическое лицо в историко-философскую поэму значило окончательно утвердить его в качестве эстетически равноправного объекта изображения. Но Евгений пришел с другой стороны, нежели Самсон Вырин. Образ Езерского — Евгения, как мы видели, возник в результате художественного типизирования, связанного с исторической социологией Пушкина. Это были две не сливающиеся, но сближающиеся линии: «низкие» герои «Домика в Коломне», «Гробовщика», «Станционного смотрителя» и потомки старых дворянских родов в «Езерском» и «Медном всаднике». Очень характерно стремление к слиянию двух типов маленьких людей отразилось в черновиках «Езерского». Езерский — представитель старинной фамилии —

Влюблен

Он был в Мещанской <?> по соседству

В одну лифляночку — Она

С своею матерью одна

Жила в домишке — по наследству

Доставшемся недавно ей

От дяди Франца.

Это почти автореминисценция из «Домика в Коломне». В одном из вариантов указана и профессия дяди — слесарь. Играя на сословных различиях, автор заявляет:

Но от мещанской родословной

Я вас избавлю — и займусь

Моею повестью любовной

Покаместь вновь не занесусь —

С точки зрения традиционной литературной характерологии социальные градации, еще разделявшие новых героев, казались не существенными, и «непоэтическое» содержание «Домика в Коломне» так же нуждалось в защите, как и «гражданин столичный» «Езерского».

В начале 30‐х гг. Пушкин с разных сторон приходит к открытию маленького человека в истории и в современности, что снова указывает на тенденцию к объединению и комплексному осмыслению исторической и современной проблематики. В «Медном всаднике» — в отличие от «Бориса Годунова», «Полтавы», «Капитанской дочки» — диалектика прошлого и настоящего пронизывает всю структуру произведения. И «смешанная» тема, и поэтический язык в столкновении двух своих элементов — одической струи и прозаической — отражают основной конструктивный и стилеобразующий принцип поэмы — синтезирование современной и исторической тем.

Не меньшее значение для художественной организации «петербургской повести» имеет и другой принцип. Речь идет о высокой степени обобщенности конфликта, о сжатом, схематическом изображении противоборствующих сил. Хроники Шекспира, подсказавшие Пушкину композицию его трагедии, Вальтер Скотт, которому многим обязана «Капитанская дочка», французские историки, чьи труды включали художественный повествовательный элемент, решали вопросы философии истории в обширном сюжете, посредством подробного воспроизведения событий с участием большого количества действительно существовавших и вымышленных лиц. Реставрацию прошлого так или иначе осуществляли продуктивные жанры эпохи — историческая поэма и драма и особенно роман с его установкой, по примеру «шотландского чародея», на «домашний» показ истории. «Рама обширнейшая происшествия исторического» (говоря словами Пушкина) — таков масштаб изображаемого. На фоне этих современных норм весьма знаменательным представляется отказ Пушкина от развернутых исторических картин в произведении, составившем этап его историзма.

Принцип обобщенности объясняет одногеройное построение поэмы и приемы изображения антагонистов.

Обычно указывают на то, что Евгений есть олицетворение массы незаметных, заурядных людей из городских низов. Однако этим несомненно правильным утверждением нельзя ограничиться. На тексте повести можно наблюдать последовательно проведенный композиционный прием разграничения героя и окружающего мира. Вокруг Евгения создана особая атмосфера одиночества, пустоты. В описании наводнения фигурируют толпы любопытных на берегу Невы, «народ»; далее намечен, правда в очень немногих чертах, небогатый петербургский люд, те социальные слои, к которым принадлежит Евгений. С этой столь близкой ему средой герой нигде не соприкасается, он отделен, замкнут в собственной сфере. Повествование строится так, чтобы он не сталкивался с другими людьми, не вступал в активные отношения с окружающими. Автор попеременно обращается то к Евгению, то к происходящему вне его. С одной стороны, такое построение поддерживает идею персонификации, в то же время, с другой — возникает контраст между неслиянностью героя со средой и полной его типичностью для этой среды. Такая «несогласованность» легко объяснима. Пушкин преследовал двоякую цель. Во-первых, максимально обобщить (и в этом смысле схематизировать) в герое одну из сторон конфликта: «кумир» — воплощение идеи государственного прогресса, Евгений — олицетворяет массу «граждан столичных», настолько он лишен индивидуальных отличительных черт, обычен, зауряден. Но, во-вторых, поэту важно показать действие исторической закономерности не только на многих людей, подобных Евгению, но и на отдельно взятую личность каждого из них. Поэтому собирательный герой подчеркнуто одинок, затем вообще «чужд миру», потому что безумен, и, наконец, в своем возмущении встает над обществом и над историей. Кроме того, и очевидное сочувствие автора, т. е. конкретное отношение повествователя к конкретной личности, указывает на то, что понимание образа в качестве только персонификации некоего множества людей будет неполным. Страдательный персонаж истории мыслится Пушкиным как живая и обладающая определенными правами индивидуальность. Именно этим обеспечены ее позиции в конфликте с Петром и оправдано безумное восстание против «кумира». Вина не может быть вменена Евгению и потому, что он безумен (реально-ситуационная, сюжетная причина), и потому, что автор сочувствует, сопереживает ему (причина эмоциональная и психологическая), и потому, что бунт представляет собой выражение неразрешенного исторического противоречия (причина рациональная — историко-философская).

Равенство антагонистов в системе «Медного всадника» свидетельствует об эволюции отношения Пушкина к Петру. Четко зафиксированная в «Истории Петра» двойственность («разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами» — X, 256) распространялась только на личность императора и его действия; все же политические противники реформ не могли быть исторически оправданы и потому оценивались отрицательно. Пушкин мог осуждать жестокость и деспотизм царя, но врагов его и в «Полтаве», и в «Истории Петра» считает объективными врагами общенационального дела. Восстание Евгения носит совершенно иной характер. Дело не в том, что оно происходит столетие спустя после смерти Петра и что угроза адресована статуе, а в том, что это не есть в отличие от попыток Мазепы или «боярства» политическая или сословная акция. Поэтому герой поэмы обретает право на протест: тем самым в истории выявляется такой противник великого царя, чье выступление расценивается уже как закономерное именно потому, что обосновано не конкретно-историческими антипетровскими интересами, а «вечными» категориями гуманности, добра, справедливости. Сложное отношение к Петру получает дальнейшее логическое развитие. Если Пушкин видел и гениального преобразователя, и деспота, различал огромного значения реформы и «тиранские указы», «писанные кнутом», то в «Медном всаднике» он пришел к сложности и в оценке результатов деятельности «революционера на троне» (притом отдаленных во времени результатов), и в подходе к антагонистам Петра. В этом пункте воззрение на конкретную проблему русской истории (проблему Петра), для которого характерна двойственность суждений, смыкается с более общей двойственностью, распространявшейся для Пушкина, по-видимому, на всю философию истории, — с универсальным противоречием между интересами государственного прогресса и судьбой личности.

Чрезвычайно важно не только при рассмотрении образа героя, но и при анализе структуры поэмы в целом учитывать значение мотива безумия. «Прояснение», которое часто понимают как «выздоровление», на самом деле всего лишь моментальное прозрение, припоминание, узнавание, но не выход из состояния помешательства. Неосознанная и потому невыразимая «точка зрения» страдательного лица истории осознана и выражена сумасшедшим. Безумие — мотивация бунта. Здравая, нормальная реакция обрисована так:

В порядок прежний все вошло.

Уже по улицам свободным

С своим бесчувствием холодным

Ходил народ.

Евгений на какой-то момент перестает быть жертвой, потому что он помешан. Здесь в значительной мере и сосредоточено наиболее сильнодействующее художественное качество «Медного всадника» (которое чисто условно можно обозначить как «таинственность» или «загадочность»), призванное выразить нераскрытые законы хода истории. В этом смысле мотив безумия является составной частью философского содержания поэмы. Для сравнения укажем на тождественный мотив в «Полтаве», где помешательство также возникает в результате душевного потрясения, но остается чисто сюжетным моментом, не имеющим прямого отношения к исторической проблематике произведения. В «петербургской повести», будучи естественным следствием происшедшего, безумие в сцене бунта предстает и как функция неразрешенного противоречия. В следующем затем эпизоде оживления статуи эта функция передана фантастике (на государственно-историческую семантику последней указывают и ее источники, исследованные Л. В. Пумпянским[43]).

Мотив безумия и фантастический элемент до известной степени вызывают иррационализацию — не поднятой проблемы, но ее трактовки. Рационально обоснованная, понятная и доказанная правота Петра, невозможность сойти с определенного им пути дополняются вскрытым, но неразрешенным и в силу этого пока иррациональным противоречием. Так снова возникает вопрос об общем «загадочном» смысле поэмы. Причинно-следственные идейные и сюжетные связи, обычно у Пушкина четко объясненные, на этот раз оказываются значительно осложненными и, как мы сказали, иррационализированными, не в мистическом смысле, а в смысле отсутствия ответа на вопросы о законах поступательного исторического движения. На этой основе построено подвижное равновесие Вступления и рассказа, на этой основе возникает и возможность символического понимания наводнения. Сюда же надо отнести богатую изустную и литературную подпочву поэмы, петербургскую мифологию и анекдотику — источник внетекстовых ассоциаций и обертонов.

В статье о втором томе «Истории русского народа» Полевого Пушкин писал о необходимости для России «другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенной Гизотом из истории христианского Запада» (XI, 127). Если работы Гизо были проникнуты единой философской идеей необходимой эволюции европейской цивилизации «сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, рассветающие века» к лучшему обществу, то Пушкин располагал только историко-социологической, но не историко-философской формулой. Гизо в одном из писем заявлял, что законы, управляющие судьбами человечества, для него столь же ясны и несомненны, как законы, регулирующие восход и заход солнца[44]. Для Пушкина такой ясности не существовало. Его социологическая схема была ýже историко-философского задания поэмы. Добровольный отказ от построения идейной системы «Медного всадника в соответствии с авторскими воззрениями на русское дворянство имел следствием совершенно сознательное снижение концептуальной стройности и определенности, что в свою очередь повлекло увеличение удельного веса «таинственности», «загадочности», недосказанности, т. е. тех свойств художественной структуры, которые отвечали конечной неразрешенности изображенного конфликта.

18

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 30–31. Отрицательного мнения об основании новой столицы придерживался не только Карамзин. Кн. Е. Р. Дашкова в своих запрещенных записках, хорошо известных Пушкину (выписка из них о Радищеве опубликована в кн.: Рукою Пушкина. [Л.], 1935. С. 589–593), резко осуждала жестокость и тщеславие Петра, стоившие жизни «тысячам работников» (Записки княгини Е. Дашковой. СПб., 1907. С. 162). Кн. M. М. Щербатов, сильно критиковавший Петра в произведениях «О повреждении нравов в России» и «Рассуждение о пороках и самовластии Петра Великого», в утопическом сочинении «Путешествие в землю Офирскую» коснулся и вопроса о новой столице. Дурные стороны перенесения столицы из Москвы в Петербург он видит в том же, в чем и Карамзин, но сверх того отмечает, что цари «знание внутренних обстоятельств <империи> потеряли»; вельможи, отдаленные от своих деревень, «потеряли познание, что может тягостно быть народу и оный налогами стали угнетать»; «вопль народный не доходил до сей столицы» (цит. по: Вальденберг В. Э. Щербатов о Петре Великом. СПб., 1903. С. 14–15). В «Прошении Москвы о забвении ее» Щербатов выступает за перенесение столицы в Москву. И. Фейнберг считает, что Пушкин мог знать о сочинениях Щербатова от Чаадаева, внука Шербатова по материнской линии (Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина: Изд. 4-е. M., 1964. С. 80). Ср. шуточное послание Вяземского московскому главнокомандующему А. П. Тормасову «Из того света» (Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1884. Т. 9. С. 3–5). Интересно следующее место в статье о Пушкине французского литератора Леве-Веймара, помещенной 3 марта 1837 г. в «Journal des Débats»: «Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта» (см.: Щеголев П. Дуэль и смерть Пушкина: Изд. 3-е. М.; Л., 1928. С. 413–416).

19

Этому месту «Медного всадника», как известно, соответствуют подлинные слова царя из его письма Карамзину от 10 ноября 1824 г.: «Воля Божия; нам остается преклонить главу пред нею» (Неизданные сочинения и переписка H. М. Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1. С. 32). См. также: Письма H. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 386.

15

См.: Мезенцев П. Поэма Пушкина «Медный всадник» // Русская литература. 1958. № 2. С. 57–68; Макогоненко Г. Исследование о реализме Пушкина // Вопросы литературы. 1958. № 8. С. 231–241; Xарлап М. О «Медном всаднике» Пушкина // Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 87–101; Гербстман А. О сюжете и образах «Медного всадника» // Русская литература. 1963. № 4. С. 77–88. С выводами М. Харлапа убедительно полемизирует А. М. Гуревич в статье «К спорам о „Медном всаднике“» (Филологические науки. 1963. № 1. С. 135–139).

16

См., в частности, комментарии С. М. Бонди к поэме в кн.: Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1960. Т. 3. С 517–521.

17

Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». История текста // Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 351.

29

См.: Ленобль Г. Указ. соч. С. 378–379.

25

Неизданные сочинения и переписка H. M. Карамзина. С. 62.

26

Сочинения и переписка П. Я. Чаадаева. М., 1913. Т. 1. С. 38.

27

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1883. Т. 8. С. 331.

28

Архив братьев Тургеневых. Вып. 6 (Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Т. 1). Пг., 1921. С. 70–71.

21