Юрий Иляхин

Сказки про Выхухоль

Основано на реальных событиях

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Публикуется в авторской редакции с сохранением орфографии и пунктуации подлинника

Иллюстратор Юрий Иляхин

© Юрий Иляхин, 2018

© Юрий Иляхин, рисунки, 2018

Это сказки про Выхухоль, которая, может быть, и не выхухоль вовсе, и не птица, и не зверь… Она поселилась в скворечнике величиной с дом, который построил в лесной деревне Борис Дубов, немного не рассчитав размер. К их компании постепенно присоединяются Мотылек Сяо-цань с весьма туманной биографией, неунывающая Барашка, Гремучая змейка, эстетствующий Ворон по имени Канарей и другие. Приключения происходят в деревне, в лесу и на реке, по которой друзья отправляются в свой Великий поход.

16+

ISBN 978-5-4493-8170-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Сказки про Выхухоль

- Вместо предисловия: Выхухоль и ее друзья

- Выхухоль и скворечник

- Выхухоль и Борис Дубов

- Выхухоль и внешний вид Выхухоли

- Выхухоль и прогулки с Борисом Дубовым

- Выхухоль и иностранные языки

- Выхухоль и пение

- Выхухоль и Печник

- Выхухоль и Гремучая змейка

- Выхухоль и Рыбка

- Выхухоль и раздумье

- Выхухоль и наука

- Выхухоль и Гремучая змейка-2

- Выхухоль и самолеты

- Выхухоль и нападение зимних зайцев

- Выхухоль и плавание

- Выхухоль и Соседская старушка

- Выхухоль и осиное гнездо

- Выхухоль и правила проезда по кругу

- Выхухоль и скворцы

- Выхухоль и сон

- Выхухоль и дачные воры

- Выхухоль, ковер и появление Мотылька

- Выхухоль и душистые грибы сян-гу

- Выхухоль, Мотылек и книги о природе

- Выхухоль и тайная тайна Мотылька

- Выхухоль и охрана природы. Часть первая

- Выхухоль и охрана природы. Часть вторая

- Выхухоль и инопланетяне

- Выхухоль и Барашка. Часть первая. Появление Барашки

- Выхухоль и Барашка. Часть вторая. Барашка остается

- Выхухоль и серьезный разговор

- Выхухоль и фотосессия

- Выхухоль, порнушка и Дом-2

- Выхухоль и Канарей. Часть первая. Появление Канарея

- Выхухоль и Канарей. Часть вторая. Идентификация Канарея

- Выхухоль и Канарей. Часть третья. Работа Канарея

- Выхухоль и зеркало для Барашки

- Выхухоль и битва у калитки

- Выхухоль и хорошие и плохие дети

- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Бориса

- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Мотылька

- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Начало

- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Продолжение

- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Окончание

- Выхухоль и Женщина Гу

- Выхухоль и идеал мужчины

- Выхухоль и Великий поход. Принятие решения

- Выхухоль и Великий поход. Подготовка

- Выхухоль и Великий поход. Завершение подготовки

- Выхухоль и Великий поход. По суше

- Выхухоль и Великий поход. По воде

- Выхухоль и Великий поход. По воде. Карпий Иваныч

- Выхухоль и Великий поход. По воде. Нападение

- Выхухоль и Великий поход. Встреча на слиянии

- Выхухоль и Великий поход. Пикник

- Выхухоль и Великий поход. После пикника

- Выхухоль и Великий поход. Возвращение

- Выхухоль и вечер после похода

- Выхухоль и вечер после похода. Появление Щенка

- Выхухоль и туесок

- Выхухоль и дружба между полами

- Выхухоль и Серега-разведчик

- Выхухоль и противопожарная оборона

- Выхухоль и Закон Красной шапочки

- Выхухоль и Мальчик

- Выхухоль и разговор на пляже

- Благодарность

Вместо предисловия:

Выхухоль и ее друзья

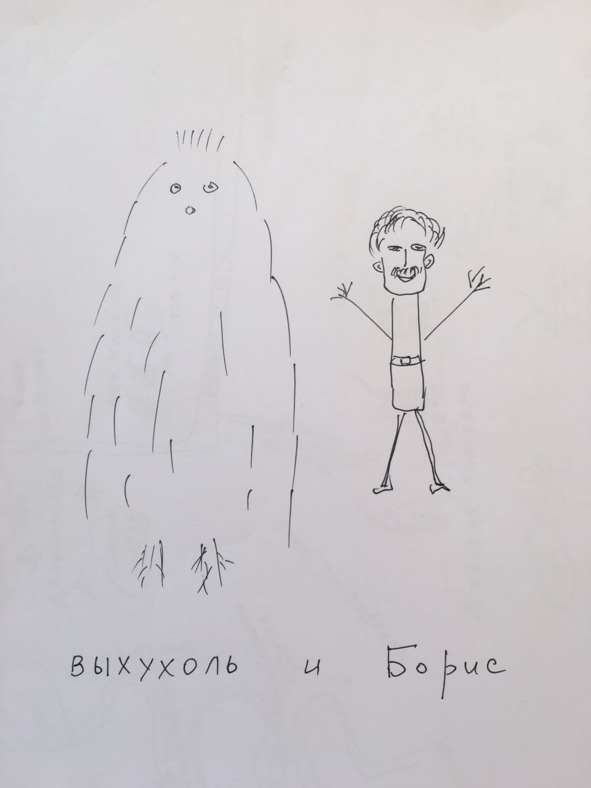

Это сказки про Выхухоль, которая, может быть, и не выхухоль вовсе, и не птица, и не зверь, и большая к тому же — повыше даже своего приятеля, Бориса Дубова.

Она поселилась в скворечнике величиной с дом, который построил в лесной деревне Борис Дубов, немного не рассчитав размер.

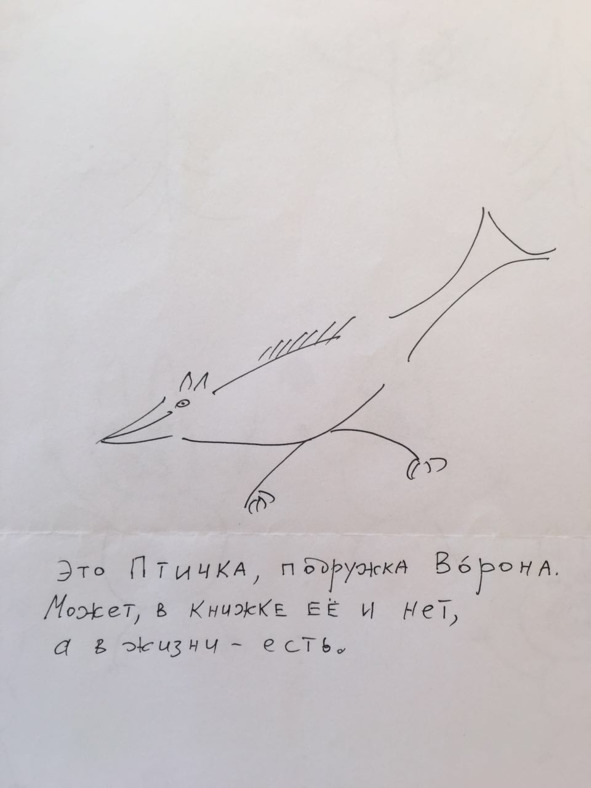

В компанию Выхухоли и Бориса постепенно вливаются и становятся друзьями: Мотылек Сяо-цань, с весьма туманной биографией, неунывающая Барашка, с биографией совсем коротенькой, но нисколько от этого не страдающая, Гремучая змейка со своей неудачной любовью, черный Ворон по имени Канарей — винный дегустатор и эстет, а также другие персонажи, вроде Рыбки или Щенка по кличке, конечно же — Пограничный пес Алый.

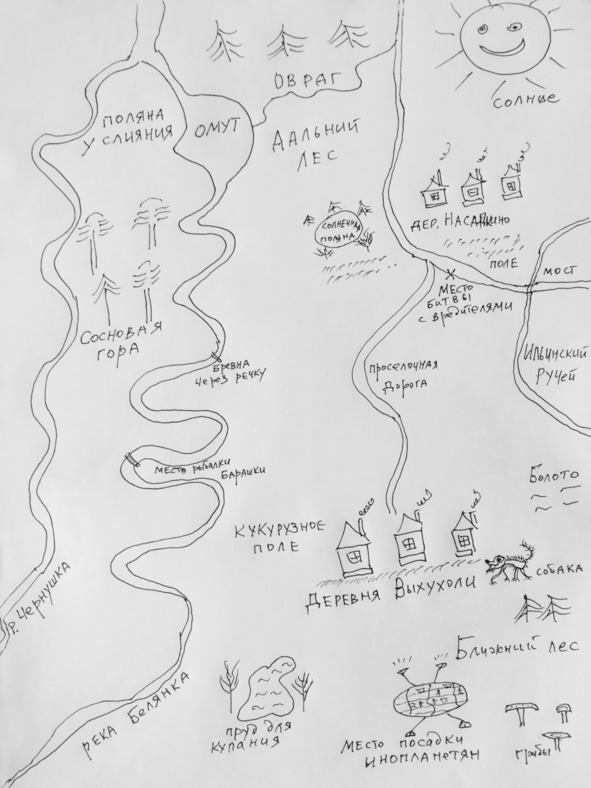

Героев становится все больше, истории про них разрастаются. Приключения происходят в деревне, в лесу и на реке, по которой друзья как-то отправились в свой Великий поход.

Рисунки — автора.

О, и Выхухоль просто моя героиня. По определению. Прямо хоть футболки про нее выпускай!!! Ой, сейчас посмотрела картинки на гугле. Это же не птица!!! Сейчас еще википедию читаю! Это шок! :))))))))))) Надо срочно перечитать все сказки. Так даже ржачнее получится. Это же вообще потрясающе!!!! :)))

(Из письма

первой читательницы,

моей дочки Лиды)

Выхухоль и скворечник

Борис Дубов построил в саду скворечник.

Скворечник был огромный, почти как дом.

Он стоял на земле.

Такой получился.

В скворечнике поселилась Выхухоль.

Она утром выходила из скворечника, оглядывала красным глазом окрестные виды, говорила: «Засрали всё, гады!» — и опять уходила спать. Она очень много спала, в этом скворечнике, потому что на улице было жарко. Лето же.

Выхухоль и Борис Дубов

Борис Дубов долго не знал, какого пола его Выхухоль, мальчик или девочка.

Ну, собственно, не его, а просто Выхухоль, которая поселилась в скворечнике.

Спросить он стеснялся, и только иногда косился глазом вниз, в направлении Выхухоли.

Выхухоль смотрела на него красным глазом и говорила: «Ну, Борис, не надо!»

И Борису становилось стыдно. Тем более под шерстью или перьями, что там было у Выхухоли, все равно было не видно. А вот стыдно становилось.

Выхухоль и внешний вид Выхухоли

Борису было непонятно, чем покрыта Выхухоль.

То ли шерстью, то ли перьями.

Вообще было не понятно, к чему это всё.

То ли это птица вроде курицы, то ли это животное вроде выдры или песца, к примеру, а может, навроде кота породы мэйнкун.

Хотя не похожа ни на тех, ни на других, ни на третьих.

С другой стороны — рост.

Выше Бориса. И крупнее.

И была ли вообще Выхухоль выхухолью — большой вопрос.

С виду не разберешь, а пощупать шкуру было невозможно, из этических соображений.

— Ходячая шуба! — сказал Печник про Выхухоль, но что с него взять, с Печника?

Хотя вообще-то внешний вид Выхухоли производил приятное впечатление, даже на детей, если бы не некоторая загрязненность временами и не красный глаз, особенно с просыпу.

Выхухоль и прогулки

с Борисом Дубовым

Иногда Борис Дубов ходил с Выхухолью гулять.

Они шли бок о бок по пыльной дачной дороге в сторону города.

Оттуда иногда приносило ветром заводские дожди.

Тогда Выхухоль покрывалась синеватым, а то и зеленоватым кислотным налетом.

В сочетании с красным глазом это выглядело красочно, хотя и пугало особо нервных и чувствительных.

К тому же Выхухоль начинала кашлять, с отчетливым выхухолевым акцентом.

Но прогулкам это не мешало.

Только иногда кто-то шуршал в кустах ивняка вдоль дороги.

То ли соседские дети следили за прогулкой Бориса и Выхухоли.

То ли это змеи расползались с нагретых пригорков: уж очень они боялись Выхухоли. Хотя она их не трогала.

Выхухоль и иностранные языки

Выхухоль пыталась учить иностранные языки.

Пела она хорошо, со способностями, а вот языки никак не давались.

Она сидела в своем скворечнике, упершись красным глазом в учебник, и мучалась.

— Борис, — спрашивала она внезапно, — а можно сказать «маньди» или «саньди» вместо «маньдей» и «саньдей»?

Борис не отвечал.

Всем было ее жалко.

Борис Дубов иногда говорил: «Брось мучаться, давай лучше траву покосим!»

Но Выхухоль знала, что очень важно заниматься языком хотя бы полчаса в день, зато каждый день.

Все равно толку не было.

Грубо ругаться матом по-английски, как другие, она не хотела, а другие слова ей как-то не подчинялись.

Выхухоль и пение

Зато пение Выхухоли давалось.

Ей нравились «Подмосковные вечера».

Элтон Джон нравился, Лепс нравился.

Ей не нравились негритянские всякие песни-речитативы, кроме одной, из фильма, где актриса Пфайфер, американская, играет морскую пехотинку, которая теперь преподает в школе для трудных детей в бедном районе Америки.

Так вот там была песня, рэп, очень ритмичная, с припевом красивым, и она пришлась Выхухоли по душе.

Со временем она узнала вдруг, что это вообще-то бандитский рэп, но поделать уже ничего нельзя было, раз нравится. «Любовь зла», — сказал про это Борис Дубов. Со знанием дела сказал.

Когда Выхухоль, прищурив красный глаз, начинала напевать эту песню, мелодию, конечно, не слова, всё вокруг затихало.

Сворачивали свой треск кузнечики в полях, кроты пробкой застревали в своих ходах, плотва переставала выпрыгивать, резвясь, из воды, а застывала, шевеля хвостом, в той же воде, невесомые водомерки замирали на месте, прижимаясь на всякий случай к кувшинным листьям.

Даже бесстрашная и вечно невозмутимая сова в ближнем лесу нервно ежилась в своем дневном дупле, ерзала, стараясь покрепче сомкнуть свои круглые желтые глаза. Ей казалось, что надвигается страшная гроза.

Но, конечно, всё кончалось хорошо, как только Выхухоль прекращала петь.

Особенно ей удавалось верхнее «ля» второй октавы.

Выхухоль и Печник

Вот с кем Выхухоль не ладила, так это с Печником.

Со всеми — «Вась, Вась», ну, в меру, конечно, а с этим — ну ни в какую.

Не совпадали они в отношении к жизни, ни по коренным вопросам бытия, ни по житейским подробностям.

А еще — Печник всё подбирался и подбирался к скворечнику, в котором жила Выхухоль.

Печник хотел во что бы то ни стало сложить там печь, иначе он мог без практики потерять квалификацию.

Другие его давно уже к себе не пускали на предмет печкостроения, а здесь, думал он, может и прокатит. На новенькую.

Он полагал, что Выхухоль его не заметит, потому что у нее глаз красный и можно тихо подобраться.

Но Выхухоль его замечала своим красным глазом и шугала, махала на него то ли своим крылом, то ли лапой.

И так жарко, солнцепек, куда еще печь-то?

От испуга Печник падал навзничь и покрывался потом.

Так и лежал не шевелясь в траве возле скворечника, притворялся, чтобы не тронули.

Замирал, как будто Выхухоль — это какой-нибудь злой медведь-шатун, который падаль понюхает, понюхает, да и не тронет. Про запас оставит.

Даже было неприятно смотреть на такую вот картину с лежащим неподвижно телом — хоть мелом по контуру обводи, — а ведь внешне это был благообразный седой старичок с бородкой, в полотняной рубахе с пояском и просторных штанах а-ля Лев Толстой и, конечно, в широкополой соломенной шляпе.

Покачав головой, Выхухоль уходила грустная в свой скворечник, закрывалась и не показывалась, пока Печник не уходил, отряхнув свою шляпу от пыли.

Как будто она кому нужна была.

Выхухоль и Гремучая змейка

— Ты глазки-то на меня не таращь! — сказала Выхухоль.

Гремучая змейка смотрела на нее снизу и пыталась поднять хвост, чтобы погреметь.

Но хвост отсырел в русском лесу, погремушка скукожилась и греметь не хотела, хоть плачь.

Выхухоль смотрела на Гремучую змейку не без сочувствия.

А вот Гремучая змейка наоборот: подняла голову, открыла пасть и попыталась плюнуть своим ядом в Выхухоль.

Яда было мало, да и был ли это яд? Может, слюна? Или желчь? Откуда ему, этому яду, собственно, взяться на тощем и незнакомом питании?

— Зря ты так, — сказала Выхухоль. — Клюв у тебя не вырос на меня плеваться.

Она подошла к Гремучей змейке поближе, наклонилась, разглядела погремушку.

— О, гремучая? А что это у тебя цвет зеленый вместо коричневого? Да еще с красными полосками?

— Сама не знаю! Уйди от меня! Не загораживай мне солнце! — сказала Змейка, нервно водя хвостом по земле.

— Ты не на солнце, ты на себя посмотри получше, — ответила Выхухоль. — Одни ребра остались. А зеленой, наверное, от нервов стала. Все болезни от нервов. — Она вздохнула.

Гремучая змейка длинным сдутым шариком опустилась на травку в тени дикого шиповника.

— Как тебя к нам занесло-то? — спросила Выхухоль.

— Я выпала из самолета. Пошла в туалет и выпала.

— Обычное дело у нас. А по-русски ты ничего разговариваешь, навострилась. Родители не лингвисты случаем? — спросила Выхухоль. — Есть хочешь?

Она достала из своей любимой синей сумочки бутылку с молоком, побулькала, отпила глоток.

— Хочешь?

Гремучая змейка сглотнула. Сглатывать было нечего, все пересохло окончательно от бескормицы.

«Как дальше жить?» — подумала она.

— Ты не переживай, — сказала Выхухоль. — У нас тут грибов много, ягод. Земляники хоть отбавляй, черники.

— Я грибы и ягоды не ем, — сказала Змейка.

— Ничего, привыкнешь. Мы здесь все на подножном корму. Остальные привыкли, и ты привыкнешь. Вытянешься, в тело войдешь. Здесь у нас все быстро растут. Химзавод военный, что уж они там химичат, не знаю… Насадкинская аномалия, слыхала?

Она налила молока в свернутый лист лопуха и протянула Гремучей змейке.

Змейка отпила глоток и зажмурилась. Потом снова открыла глаза. Глаза у нее оказались синие-синие.

— А грибы я все равно есть не буду, — сказала она.

— Ну-ну, — ответила Выхухоль, — все так сначала говорят. А потом лопают всё подряд за обе щеки, за шкирку не оттащишь.

— А я вот не буду, — сказала Змейка.

Выхухоль и Рыбка

Выхухоль сидела на берегу речки и болтала в воде ногами.

Или лапами?

Из воды высунулась Рыбка и стала смотреть на Выхухоль.

— Ну, что вылупилась, Выхухоли не видела? — спросила Выхухоль.

— А вы Выхухоль? — спросила Рыбка. — Какая-то вы… Э-э-э…

Ротик у нее был удивленно открыт и образовывал идеальную букву «О».

— А то кто же еще? Ты что, не местная? — спросила Выхухоль. — Что-то я тебя раньше не видела, пеструха.

— Я не пеструха, я из Японии, я карпия, — сказала Рыбка.

Она так и стояла почти вертикально на плавном течении, работая хвостом, а рот у нее был зафиксирован точнехонько на уровне воды. Как воронка. Но вода туда почему-то не заливалась.

«Как только не захлебнется?» — подумала Выхухоль.

— Ну, и откуда ты взялась здесь? — спросила она.

— Я выпала из самолета, — ответила Рыбка.

— А, — сказала Выхухоль. — Ну, да. Конечно. Откуда еще.

Она поболтала ногами, рыбку качнуло.

— Аквариумист менял воду, и вот… — объяснила Рыбка.

— В туалете менял? Что ж у них там у всех руки косые в этих ваших самолетах.

Рыбка пошире открыла узкие глаза.

— Не про тебя речь… Да ладно, мне-то что, — сказала Выхухоль. Помолчала. — Не холодно тебе у нас? В Японии поди теплее, возле этой вашей Фудзиямы с горячими источниками.

— Привыкаю потихоньку, — ответила Рыбка. — Только поговорить не с кем. Другие рыбы от меня шарахаются.

— Ну да, больно уж ты пестренькая. Была бы просто красная, а то еще и с пятнами, а нос вообще черный, — сказала Выхухоль. — Много отцов, что ли?

— Нет, порода такая, — сказала Рыбка. Она опустилась в воду с головой, поплавала туда-сюда и опять приплыла.

— Да ты не грусти, — сказала Выхухоль. — Тут у нас интернационал. Гремучая змейка, Мальчик, еще кое-кто, теперь ты вот. Притрешься.

— А можно я к вам буду приплывать, так просто, поговорить, пообщаться? — спросила Рыбка. — Язык буду совершенствовать.

— Да приплывай, совершенствуй, речка общая, не жалко.

Солнце встало совсем высоко и жгло макушку.

Выхоль поднялась, отряхнула зад от травинок, отодрала репейные колючки, которые в зоне доступа оказались, и пошла по тропинке домой.

Потом повернулась и спросила:

— Слушай, а как по-японски «до свидания»?

— Саёнара! Ой, нет, это значит «прощай!» — Рыбка заволновалась и завертелась в воде. — Лучше… лучше говори «цзя мата» — «еще увидимся»!

— А, ну это почти по-китайски — «цзай-цзянь»! У китайцев и взяли, наверное. Ох, уж эти мне японцы. Может, тебе поесть что принести? Риса там какого-нибудь? У нас как раз в сельпо завезли, краснодарский, мягковат, только кашу из него варить, но для сельской местности сойдет. В воде размочишь, что тебе еще надо?

— Спасибо, мне водорослей хватает. В них йода много. И витаминов. Ой, а японского зонтика у вас нет случайно?

Выхухоль и раздумье

Выхухоль любила думать.

Она, собственно, этим и занимала почти все свое время.

Нет, конечно, она ходила за грибами, косила траву, сажала цветы, ела сливы с дерева, качалась в гамаке, воспитывала окружающих в духе добра и терпимости, но главное, она думала.

Если бы ее спросили, о чем она думает, Выхухоль вряд ли бы ответила.

Однако по ночам у нее в скворечнике часто горел свет.

«Думает», — думал Борис, выходя ночью под звездное небо.

Иногда он надевал на лоб фонарик для ночной рыбалки и высвечивал пятном света изумрудно-серебряную лужайку у дома и седые стволы елей.

— Борис! — говорила укоризненно Выхухоль, выходя из скворечника.

Борис поспешно выключал фонарик, восстанавливая природное равновесие, а Выхухоль уходила к себе.

Им было не скучно наедине с собой и своими мыслями — Выхухоли в своем скворечнике, а Борису на росистой траве под звездным небом. Огромным, дырявым.

Борис босиком ходил по щекочущей ступни росе, а потом, нахолодавшись, с удовольствием нырял в теплую постель!

Жалко только, что Выхухоль боялась росы. «Не полезно для шерсти», — говорила она.

Выхухоль и наука

— Борис, наука нам нужна? — спросила Выхухоль.

— Странный вопрос, — ответил Борис.

Дело в том, что Борис Дубов сам был ученым, и еще каким, он занимался ихтиологией, медициной и краеведением, когда-то работал фельдшером на скорой помощи, а потом стал биологом, увлекался историей дворянских усадеб, у него были усы, густая шевелюра, умные глаза и обаятельная усмешка, он многое знал про рыб и людей, про движение жизни в организме, про уловки и ужимки митохондрий, и вообще, стоило его копнуть, как открывались большие научные глубины. При этом смеяться не очень любил. Зато если уж смеялся, то очень заразительно.

— Что ты знаешь о бифуркации, например? — спросила Выхухоль. — Или об уровне многочленов по плоскости?

Борис покривился.

— Я в высшей математике не петрю, — сказал он. — Это слишком специально.

— А вот кто в ней петрит, это хороший человек? — спросила Выхухоль. — И сама ответила: — Думаю, очень хороший. Ведь когда он об этом думает, он не мучает животных, не кричит по ночам под окнами пьяным голосом, не обворовывает дачи, не бросает мусор в лесу, не гоняет жену.

— А если гоняет?

— Тогда это не ученый, — ответила Выхухоль. — Разве это научно — гонять жену, да еще в пьяном виде, да еще наверняка небритым, в рваной рубашке, без ботинок.

— Куда-то ты не туда заехала, — сказал Борис.

— Туда, туда, — сказала Выхухоль. — Люблю науку.

Выхухоль и Гремучая змейка-2

Выхухоль и Борис Дубов часто прогуливались по лесу. В лесу у них была любимая солнечная полянка. Не та, которая подальше, слегка под наклоном, почти у оврага, а другая, в ближнем лесу, небольшая, но тоже круглая, веселая, в орешнике, елках и березах.

Они часто туда ходили — до тех пор, пока на полянке не построил дом местный лесник.

Он отгрохал огромную домину и огородил полянку забором, прямо по самым земляничным местам.

Выхухоль и Борис теперь обходили полянку стороной, стараясь не смотреть на зеленый забор.

И сейчас они направлялись в дальний лес.

Из-за кустов бузины раздалась песня:

— Я в ответ улыбаюсь смущенно,

Опускаю ресницы смущенно,

И молчу я, как будто смущенно,

Ну а сердце от счастья поет…

Слабый голос дрожал и пришептывал.

— Песенка Синеглазки, — сказал Борис. — Слова Энтина, музыка Гладкова.

— Кто это там шепелявит? — удивилась Выхухоль.

Они заглянули за кусты.

На траве за ними лежала Гремучая змейка, она обвилась вокруг высокого мощного мухомора, и, приподнявшись, любовалась своим отражением в лужице воды, скопившейся в углублении красной, с белыми точками, облупившейся по краям шляпки.

— Ах, глаза у Синеглазки… — Она увидела Выхухоль и Бориса и замолкла.

— Пой, красавица, пой, — разрешила Выхухоль.

Гремучая змейка смущенно улыбнулась, этак натянуто, стараясь не трогать правую сторону, но рот все равно приоткрылся и обнаружил отсутствие зуба.

— Эй, да ты без зуба, мать, — сказала Выхухоль. — Кто это тебя так?

— Неважно, — ответила Гремучая змейка, ослабила хватку и отползла от мухомора.

Мухомор облегченно вздохнул.

— Как ты, вообще? — Выхухоль присела на пенек.

— Да все в порядке. В полном, — ответила Гремучая змейка.

— Слышала, ты приятеля себе завела, — сказала Выхухоль. — Это не он тебе зуб-то выбил?

Борис Дубов толкнул Выхухоль в бок.

— Ничего, ничего, не развалится, — сказала Выхухоль, — как на ферму за молоком шастать, так она бойкая…

— Моя личная жизнь — это моя личная жизнь, — сказала Гремучая змейка, прикрывая хвостом корону из бересты, которую собиралась было примерить, — и вообще, какое право вы имеете…

— Эх, шепелявая, — сказала Выхухоль. — Ты бы лучше о других думала, а не о себе. Небось не одна в лесу живешь.

— То есть?

— А то и есть! Вот тут лесник завелся, дом себе построил, все ягодные места затоптал, опушку грибную загубил, не пройти никому, — сказала Выхухоль. — А про соседку он не знает. Про тебя то есть. Заглянула бы к нему, на чай с молоком.

Борис опять толкнул Выхухоль.

— Да хватит толкаться. — сказала Выхухоль, — ничего ему не сделается. Новый опыт, новые впечатления. Будет о чем внукам рассказать.

— А что, и загляну. На чай если, с молоком, — сказала Гремучая змейка. — А куда ползти?

— А вот прямо на закат и ползи, — сказала Выхухоль. — На огонек. Да не стучи в дверь, а сразу вползай, в щель какую-нибудь. Сюрприз! И погреми там погромче своей погремушкой, порадуй народ.

— А то! — сказала Гремучая змейка.

Она шустро поползла в сторону заката, через кусты малинника, мимо дубов, к елкам, в сторону дома лесника.

Она слабо, но довольно точно пела:

— Ах, глаза у Снеглазки,

Вы у неба взяли краски,

И небесной красотой

Синий взор сияет мой.

— Хорошая песня, — сказал Борис Дубов. — За душу берет.

— Знаю я этого Энтина, пересекались, — сказала Выхухоль и призадумалась.

Выхухоль и самолеты

Как-то так выходило, что всю информацию о мире Выхухоль получала из падающих сверху журналов.

Над деревней, высоко в небе, пролегали синие воздушные трассы во все стороны.

Японские летели из Японии, китайские летели из Китая, а немецкие из Германии.

Откуда летели другие самолеты, в деревне могли только догадываться.

Наверное, из Америки. Мир-то большой, чего гадать.

Из самолетов всё время что-то выпадало.

В основном это были газеты и журналы.

Наверное, пассажиры выбрасывапи их из окошек, прочитав.

По утрам Выхухоль подбирала возле своего скворечника кипы почти свежих газет и журналов.

Она знала новости всего мира.

Мир был глянцевый и красивый.

Но в нем много воевали.

Поэтому Выхухоль часто грустила.

Иногда из самолетов падали вниз отечественные товары, в основном самовары.

Наверное, пассажиры из них пробовали пить чай, не получалось, и они их выкидывали. Летом почему-то чаще.

Не так уж много и выкидывали, но на заднем дворе, за скворечником, их скопилось уже немало.

Вся деревня их приносила Борису, вроде как для ремонта, но потом все про них забывали.

Соседская старушка подворовывала у Выхухоли эти помятые, с гнутыми краниками самовары, и отправляла с оказией на тульский завод, где у нее работали племянники.

За деньги, конечно, пусть и небольшие.

А вот газеты и журналы никому не были нужны, и Выхухоль вырезала из них картинки и наклеивала у себя в скворечнике.

Особенно много картинок было про природу.

Она же красивая.

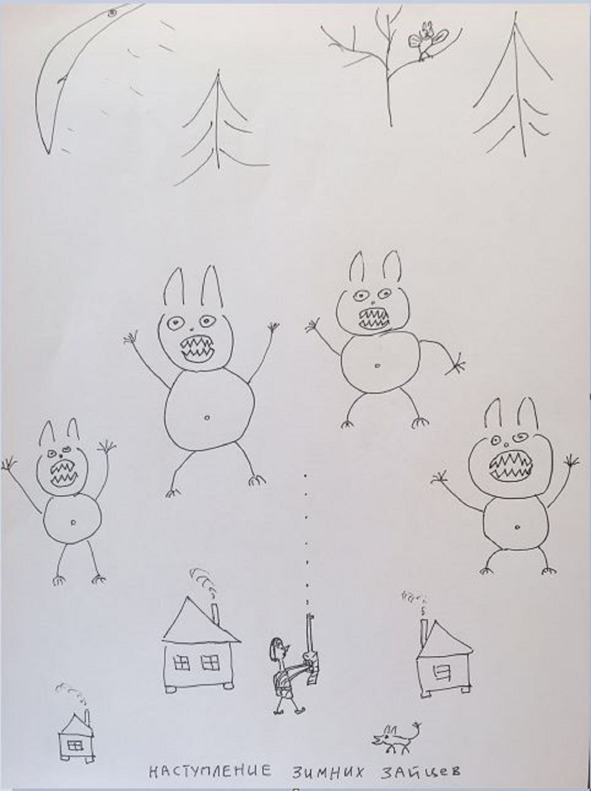

Выхухоль и нападение зимних зайцев

Выхухоль была единственной, кого боялись зайцы.

Зайцы жили в соседнем лесу. Летом их не было ни видно, ни слышно, а зимой просто беда!

Как только выдавалась особо морозная ночь и снег становился плотным, образовывая твердый наст, они выходили из леса и подступали к деревне.

Здоровенные, в цвет снега, с пламенными глазами и огромными белоснежными, с синевой, зубищами.

Шли в полный рост строем, как в психической атаке белогвардейцы в старом-престаром фильме «Чапаев».

Фильм этот зайцы тоже уже слабо помнили, но вот так вот от леса в сторону деревни и шагали в полный рост, высоко задирая лапы. Задние, конечно.

Шли молча, как и полагается в психической атаке.

Луна светит, но не греет, а наоборот, холодит, деревня как бы притихла и спит, а зайцы через поле идут неровным строем сурово и неуклонно, только снег под лапами хрустит — «хрусть, хрусть».

Вроде ничего особенного, по нынешним временам, однако по спине мурашки так и бегают туда-сюда, туда-сюда, и волосы шевелятся. У всего народа.

Раньше мужики деревенские с дачниками вместе, кто посмелее, бывало, залягут в полночь на околице в снежных окопчиках с ружьями, хотят встретить огнем, но когда зайцы все ближе и ближе, когда по ушам только «хрусть, хрусть», когда белые тени растут и растут до неба, огненные глаза горят так, что аж луны не видно, когда уши острыми саблями вскинулись, а резцы огромные стальным блеском сверкают — ой-ё-ёй!.. Тут даже самые храбрые не выдерживают, бросают куда попало свои ружья и травматы и по домам бегут прятаться. Ложатся в постели и дрожат до утра вместе с женами. Дети-то, конечно, спят уже, несмышленыши.

Но дети, кстати, вот такими вот утрами в школу не ходили, пользуясь чрезычайной ситуацией, как многие вообще у нас пользуются чрезвычайными ситуациями.

Этих зимних зайцев с их ночными немыми атаками даже волки боялись и переселились от греха подальше за дальний овраг, в самый бурелом.

Ну, их можно понять, страшно же, жить-то все хотят.

А зайцам только того и надо. Они молча подходили к садам и грызли плодовые деревья и даже кустарники, предпочитая черную смородину. Так грызли, что и бобрам не снилось. Всё обгрызут, поломают, затопчут, нагадят где попало — и назад в лес, в лежки, спать.

Словом, зимние белые зайцы держали деревню в страхе.

Но только до той поры, пока в скворечнике не поселилась Выхухоль.

Она зимой там тоже жила. Борис Дубов отопление сделал, воду горячую провел, главное, посуду мыть можно. Вот только теплого туалета пока не было, Дубов всё обещал, обещал и всё откладывал, мол, то труб нет, то еще чего-то там необходимого.

Ну вот, в первую же ее, Выхухоли, дачную зиму зайцы, как водится, в крещенские холода, в самый лютый мороз ночью двинулись через поле к деревне. Идут бодрые, голодные и свирепые, глаза как фонари, зубы клацают, лапищи по снежной крепи — «хрусть, хрусть, хрусть, хрусть».

Жуть.

А Выхухоль как раз на крыльцо вышла, покурить. Она любила курить, глядя на звезды в небе.

А зайцы все ближе.

Надо сказать, что зайцы вообще-то ничего не боялись.

Один раз мужики даже трактор поставили на их пути, с работающим двигателем. Раскрасили под танк, башню с пушкой из фанеры сделали, валунами обложили для прочности.

Так все равно никакого толка. Загадили только технику зайцы со всех сторон, башню отгрызли с пушкой, и снова к себе в лес.

Бесстрашные были, как самураи.

Но тут — вот когда Выхухоль на крыльцо вдруг вышла — тут они и заробели. И встали все как один.

На них из темноты смотрел огромный красный глаз.

Второй глаз Выхухль прищурила от сигаретного дыма.

Боевая шеренга смешалась, зайцы сбились огромной толпой на околице, топчутся на месте, смотрят на этот глаз, как завороженные, и не с места.

А большой красный глаз смотрит на них.

Как бы светит в упор и бьет далеко — до самой до опушки, туда-сюда шарит, как лазерная указка. Иногда в небо лучом уходит.

И так зайцам стало страшно, что лапы подкосились, они опустились на все четыре конечности, прижали уши и бросились назад в лес, давя друг друга, не разбирая дороги.

Да и какая там дорога в полях и лесах? К тому же зимой.

С той поры они в эту деревню ни ногой.

А Выхухоль что — покурила себе спокойненько, полюбовалась окрестностями и домой в скворечник.

Думаете, деревенские или там дачники хоть спасибо ей сказали?

Фигушки.

А ей и не надо.

Выхухоль, собственно, до поры до времени и не знала, что спасла деревню от зайцев.

Она же на небо вышла посмотреть, на луну, на лес.

Что ей какие-то зайцы?

К тому же она была немного близорука, на ночь линзы уже вынула и положила в чехольчик в ванной, на раковину возле умывальника.

Она же очень хозяйственная, Выхухоль.

Выхухоль и плавание

Выхухоль иногда ходила плавать на пруды под березами.

Пруды прятались вдалеке от дачных домов, в березовой рощице, примыкающей к большому лесу, на дне в них били ледяные ключи, намывая глубину, однажды там даже утонул трактор, по слухам, вместе с трактористом, и народ туда ходить побаивался.

Выхухоль это не пугало.

Она брала с собой Бориса Дубова, перекидывала через плечо полотенце, и они плечом к плечу шли песчаной дорогой через луг с высокой травой, обходя выпрыгивающих прямо под ноги кузнечиков.

Вообще-то Выхухоль плавание не любила, вернее, сначала, когда-то, любила, а потом дико устала от него.

— В детстве переплавала, — сказала она как-то Борису Дубову, — заставляли. Да еще попала в старшую группу, нагрузки там знаешь какие? Я плавание просто ненавидела, меня от него тошнило, живот ныл, до диареи фактически, стыдно сказать, доходило, шла на занятие и еле сдерживалась на ходу. Лишь бы до спортцентра дотерпеть. Даже способ придумала с поносом бороться. Как-то шла, еле терпела и вдруг поскользнулась и шлепнулась на попу. И в туалет сразу расхотелось. И с того дня как по дороге совсем невтерпеж, уже умышленно шлепалась на задницу.

— Помогало? — спросил Борис.

— Да, помогало. Но сколько так могло продолжаться? Плакала, конечно.

— Ну, и…? — спросил Дубов.

— Не нукай, — ответила Выхухоль. Но продолжать не стала…

Подойдя к пруду, она надевала очки для плавания и плюхалась с обрыва в воду, уходила в коричневую глубину, в сплетения лилий и кувшинок.

— Смотри, какой у меня гребок, — кричала она, отплевываясь и задирая над водой голову в круглых очках с голубой оправой, — эластичный, длинный, до конца доведенный, классный. Это я кролем плыву.

Борис Дубов грустно смотрел вниз с обрыва и жевал травинку, он бы тоже окунулся, но все время забывал дома плавки, а без них плавать было совсем уж голо.

— Смотри, а теперь брассом! — хвасталась Выхухоль. — Там пузырьки такие веселые, под водой!

Она нарядно смотрелась в голубых очках для плавания.

Борис Дубов настороженно озирался вокруг: как-то на пруды забрел веселый от летнего дня механизатор из соседнего сельскохозяйственного совхоза-техникума, увидел над водой голову Выхухоли в голубых фирменных очках и после этого уехал с малой родины навсегда, по слухам, стал искать страну Аватаров, добрых и веселых, и, главное, безволосых.

— Ты знаешь, Борис, ведь для счастья не так уж много и надо, — сказала Выхухоль, выходя из воды и отряхиваясь. — Сначала надо что-то полюбить, потом возненавидеть, но все равно любить в глубине души, а потом вернуться, понять, что боялся зря, и снова полюбить, как раньше… Главное, не бояться. Да не сиди ты сиднем, дай водички попить!

Выхухоль и Соседская старушка

По соседству со скворечником, в котором жила Выхухоль, через забор фактически, стоял домик Старушки.

Старушка была не то чтобы очень вредная, но житья никому не давала.

Старушка не знала, что Выхухоль — это Выхухоль.

Она поначалу думала, что Борис Дубов из жадности построил второй дом и сдает его теперь за большие деньги дачнице с противным голосом.

Старушка была подслеповатая, она, конечно, видела Выхухоль, когда та выходила качаться в гамаке, возилась с розами или шла на пруд с Борисом Дубовым, но различала только силуэт, а кто там, что там, ей было все равно, вот только голос новой дачницы вызывал раздражение.

— «Борис, Борис, принеси мне молока», — передразнивала Старушка. — Как будто сама не может задницу свою оторвать, если пить хочет, да и воду надо пить, а не молоко, молока на всех не напасешься, коров-то теперь не держит никто, разленились. Одни козы, и те шалые какие-то, так и лезут в огород, прости меня, господи.

Еще она перебрасывала на участок Бориса Дубова бурьян, который занял ее грядки, сорняков было так много, что не уследить, и росли они на удивление быстро.

Выхухоль, конечно, не обращала никакого внимания на Старушку, она и не таких еще старушек повидала на своем веку, а будь здоров каких старушек, одну даже вообще просто шпионскую старушку, совсем уже пропащую, хотя и с прекрасным английским языком.

А вот Бориса Дубова ей было жалко.

Воспитание и врожденная эмпатия не позволяли ему жестоко обращаться с растениями, живые же все, он подходил к сорнякам, смотрел на их буйные заросли, и, покачав головой, уходил домой пить чай и напрасно ждать заката. Почему напрасно?

Потому что лебеда и прочие сорняки вырастали огромные, лопухастые, до неба, они заслоняли солнце, а Борис Дубов любил смотреть утром на восход, а вечером на закат.

А тут как назло — ни заката не видно, ни восхода, один зенит, не команда футбольная, а когда солнце высоко, через бурьян перепрыгивая, идет по самой верхушке неба.

Что делать?

Другая бы или другой стали бы нервы напрасно жечь, раздумывая, как поступить с этой Соседской старушкой.

Она к тому же еще и мак стала выращивать, якобы для маковых булочек, а на деле все равно сплошной сорняк, одно название что мак.

Хотя поселковый участковый все равно насторожился, иногда к ней наведывался, присматривался, принюхивался и как бы невзначай просил почитать литературу про выращивание полезных растений, «ну, конопли там, к примеру, или еще чего». В медицинских как бы целях, говорил. Мол, зубы у него болят.

Но Старушка читать не любила, книг дома не держала.

А если бы и держала, то все равно не дала бы.

Не любила она отдавать.

Наоборот.

Она любила зайти к соседям, попросить что-то и не отдать.

Так что если что-то и можно было у Старушки получить, так только свое. И то без гарантии, с порчей нервов.

Вот поговорить она любила. Но если говорила о ком-то, то лучше и не передавать никому, что она там говорила.

Другой бы или другая при мысли о Старушке стали бы мечтать о гранатомете.

Но Выхухоль не такая.

Выхухоль просто однажды ночью перелезла через соседский забор, да какой там забор, гнилой штакетник, дыра на дыре, видимость одна, и вырвала все Старушкины сорняки на фиг, а на пустое место постелила искусственный газон, которые ей привез по дружбе озеленитель стадиона «Лужники».

С ним ее познакомил Борис Дубов, который в свое время добровольно ушел из своего умного биологического института и три года добровольно строил новую арену стадиона к Олимпиаде-80, пройдя в комплексной строительной бригаде славный трудовой путь от «подсобно-транспортного рабочего 2-го разряда» до «плотника 4-го разряда» (почти самый высокий плотницкий ранг!), тачку возил, бетон заливал, опалубку сколачивал, леса ставил — не задаром, конечно, а за квартиру, обещанную Моссоветом, которую и получил, слава богу, за труды свои тяжкие, не в обход других причем, потому что так и так стоял в районной очереди на улучшение жилья. Всем известно, что в Лужниках всю траву то и дело меняют в целях освоения выделенных средств, но не все знают, что новый свеженький газон главный озеленитель не кладет на арену, а отдает знакомым, старый же слегка подстригает, подновляет акриловой краской сочного малахитового цвета, и готово дело.

— Всё равно наши футболисты-оболтусы играют так себе, обойдутся, — говорил озеленитель после рюмочки-другой, — им бы на пустыре мяч гонять, и бесплатно, а не за такие деньжищи, дармоеды и лоботрясы, тьфу на них, глаза бы не глядели! (Дубов при этом всегда добавлял: «По соотношению цена-качество наш футбол, конечно, достоин занесения в книгу, только вот в какую, непонятно». А озеленитель на это всегда замечал: «Уголовного кодекса наш футбол достоин». И они чокались, проявляя взаимопонимание и согласие.)

Выхухоль постелила этот веселый, плотный и упругий, не топтанный еще зелененький газон, распространив на весь двор Старушки, почти до сортира у задней стены забора. Газон показался ей на ощупь чуть жестковатым, и она опрыскала его водой из шланга.

Утром Старушка вышла во двор и встала столбом.

Потом, треща косточками, опустилась на колени, погладила ровную изумрудную травку по голове и заплакала: такой красоты она в своей жизни еще не видела.

Как подменили после этого Соседскую старушку. Ну, почти подменили. Она распахнула свою калитку настежь и теперь утром, днем и вечером выходит на улицу и ждет прохожих, зазывает красотой любоваться. И старается говорить всем добрые слова.

С непривычки тяжело ей, заикается, потеет, но старается. Потому что понимает, что если ляпнет злое слово, никто к ней не придет разделить радость.

А тогда зачем газон?

Даже в дождь выходит к своей калитке, караулит.

А от дождя ее спасает кофейного цвета дождевик, который она сперла давным-давно у Бориса Дубова.

Ну, не сперла, конечно, а так, одолжила однажды в магазин сходить, да забыла вернуть.

Не со зла же.

Выхухоль и осиное гнездо

В скворечнике, где жила Выхухоль, завелось осиное гнездо.

Как оно там завелось, никому не ведомо, не было, не было, и вдруг на тебе — висит!

Вернее, прилепилось к потолку, к балке, на стыке со стеной. Сначала Выхухоль не обращала на него внимания, подумаешь, серый мешочек, надутый пустой кулек из жеваной промокашки.

Но осы так не думали.

Они думали, что кое-то теперь лишний в скворечнике.

Они стали подлетать к Выхухоли и смотреть ей прямо в лицо.

А Выхухоли что, ей и не такие смотрели в лицо.

Но одно дело смотреть, а другое дело, когда тебе чуть ли не в рот залетают.

Или в ухо.

Чего они там нашли, в ухе у Выхухоли, непонятно, но, видно, наравилось, тепло там, уютно по-домашнему, чуть замешкается Выхухоль, и вжи-их, опять кто-то в ухо влетает. Или вылетает.

Причем невозможно посчитать, сколько их там, и все ли уже вылетели или кто-то еще остался. И можно уже в ухе поковыряться, почистить, или пока нельзя.

Ночью еще ничего, а вот днем спать стало невозможно, ухо не приклонишь к подушке, живые же твари, хоть и маленькие.

И съесть ничего спокойно нельзя чего хочется, ни сладкого, ни соленого, ни острого, ни перченого, осы так и вьются вокруг, того и гляди, случится беда.

Выхухоль позвала Бориса.

— Борис, с осами надо что-то делать!

Борис посмотрел вверх под потолок, пригладил усы.

— Не знаю, осы не рыбы, вот если бы у тебя рыбки завелись, я бы их переселил.

— Если бы рыбки, я бы тебя не звала. И потом, откуда у меня рыбки могут взяться, где ты здесь воду видишь?

— Не буду я с осами связываться, — сказал Борис. — Меня в детстве укусили в одно место, стыдно сказать. Ты лучше мне раны не тревожь.

И ушел.

Вечерело, на улице зажглись фонари, осы собрались в своем гнезде и не шумели.

Тут в скворечник пришла девочка Лида.

Она была в плаще-дождевике, в руке держала ведерко и пластмассовую лопатку.

На голове у нее был накомарник.

Лида встала на стол, поднесла ведерко к гнезду и ковырнула его лопаткой.

Гнездо мягко упало в ведро.

Лида накрыла его крышкой.

— Пусть ночь у меня постоят, они спят, — сказала она. — А утром я отнесу их в осиновый лес, там много пустых дупел, им там будет хорошо.

— Что, так просто? — спросила Выхухоль.

— Да, так просто.

— Ну, так и я смогла бы. С ведерком каждый сможет. Тоже мне, барыня. А тем более в сетке этой на голове.

— А хочешь, я сейчас по ведру стукну? — спросила Лида.

P.S. Лидина мама Катя, такая же отважная, как дочка, прочитала и сказала:

— А зачем ты про накомарник написал? Не было никакого накомарника.

— Так страшнее, — сказал я.

Выхухоль и правила проезда по кругу

Шел дождь.

— Борис! — крикнула Выхухоль.

Она высунулась из скворечника.

Выхухоль махнула газетой.

— Ты слышал? Теперь новые правила проезда по кругу! Ничего себе!

Борис молча смотрел на Выхухоль, у него разболелся зуб, анальгин кончился, надо в аптеку ехать, а полоскать зуб водкой нельзя, утреннее время все-таки, детское.

Да и не полоскал он никогда рот водкой от зубной боли. Хотя иногда и хотелось.

— Теперь те, кто едет и только подъезжает к этому кругу, должны ждать, представляешь? — Выхухоль сверкнула красным глазом.

— Ну?

— Да что ну, баранки гну! Теперь те, кто на этом круге ездит, могут с него первыми съезжать! Просто убиться можно!

— Слушай, — сказал Борис. — У тебя машины нет, верно?

— Откуда? Да и зачем? Нам твоей хватает.

— И водить ты не умеешь? Так на хрена тебе эти правила? Откуда ты их взяла? Газете сколько лет? — Борис рассердился. Зуб ныл все сильнее. — Ты здесь у нас круг где-нибудь видишь для этой твоей езды?!

— То-то и оно, — сказал Выхухоль.

— Что то-то и оно?

— Я в принципе рада за вас! За людей.

— С чего это?

— Потому что жизнь налаживается. Хотя бы и по кругу. — Выхухоль еще больше высунулась из скворечника и лизнула дождь. — И дождик вроде перестает. За грибами пойдем?

— Я в аптеку, — сказал Борис.

— Вот, правильно! И мне мяту возьми в пакетиках, что-то сон совсем разладился.

Выхухоль и скворцы

Борис Дубов повесил на деревья скворечники, и в мае в них появились птенцы.

Выхухоль обрадовалась, она любила птиц, потому что они жили своей жизнью, а Выхухоль своей.

Главное, ей не было до них никакого дела.

Вот только кошки и вороны тревожили.

Они всё хотели подобраться поближе к скворечникам и, наверное, сожрать этих тощих маленьких птенцов.

Поэтому Выхухоль стала плохо спать, всё время выходила в сад и тревожно смотрела: а) на небо над деревьями, б) на землю под деревьями.

Птенцы, видя Выхухоль, начинали пищать, она вызывала у них добрые детские чувства.

— Да чего вы орете, заморыши несчастные, — говорила Выхухоль. — У вас своя мать есть, и отец есть. С ног уже сбились вас кормить. В смысле с крыльев.

— Сейчас-то еще ничего… — сказал Борис.

Он тоже тревожился, но виду старался не подавать, мужчина все-таки, усы, удочки, рыбалка, ножик заветный охотничий, ботинки высокие на шнуровке, то-сё.

— Что значит еще ничего? — насторожилась Выхухоль.

— Пока они в скворечнике живут, их кошки не тронут, и вороны тоже не достанут, дырочка мала.

— А потом?

— А потом они начнут выбираться наружу, но летать сначала не умеют, падают на землю.

— И что?

— Ну, а тут кошки эти. И вороны.

— Блин, — сказала Выхухоль. — Так я и знала.

Она ушла в свой скворечник, потом снова вышла в сад, огляделась.

— Ничего не происходит пока? — спросила она.

— Всё нормально, — сказал Борис.

— Может, переедем отсюда? — спросила Выхухоль.

— От себя не убежишь, — ответил Борис. Он смотрел на птенцов и принимал решение.

— Будем дежурить, — опередила его Выхухоль. — По пятницам и средам я буду дежурить, а по четвергам ты.

— А в другие дни?

— В другие тоже ты.

— А почему?

— Борис, — сказала Выхухоль, — давай только торговаться не будем! Ты же мужчина.

Выхухоль и сон

— Опять я плохо спала, — сказала Выхухоль. — Кофе приготовил? — Она зевнула. — Все время просыпалась.

— Да неужели? — спросил Борис.

— Ужасно! Только засну, тут сразу шум какой-то. Ворочаюсь, ворочаюсь… Очень плохо сплю!

— Это ты-то плохо спишь?

— А кто? Не ты же?

— Да вот именно что я! — Борис подтянул повыше спортивные треники-антик, практически артефакт, наглядное свидетельство давних торговых экспериментов с продажей китайских пуховиков и тренировочных костюмов с гордыми иностранными названиями.

— Не знаю, не знаю, — Выхухоль снова зевнула. — Вид, у тебя, Борис! Ты бы хоть побрился, а то мятый какой-то, и майка грязная.

— Ты на себя посмотри!

— А что посмотри? Охо-хо… Сил что-то совсем нет. А все потому, что сон разладился. Мяту, что ли, перед сном пить?

— Да ты так спишь, что храп по всей деревне.

— Я храплю? Борис, побойся бога. Никогда в жизни. Женщины вообще-то не храпят. Кофе где?

— Вот твой кофе. А только спишь ты будь здоров как.

— Да что ты пристал с утра со своим сном? Уже и слова сказать нельзя. Какой-то ты странный сегодня, Борис. Храплю я, выдумал тоже! И кофе остыло.

— Не остыло, а остыл.

— Борис, когда я не выспалась, ты меня лучше не трогай!

— И ты меня не трогай!

— Ну и вот!

— Ну и вот!

Выхухоль и дачные воры

Выхухоль вышла ночью в сад и столкнулась с дачными ворами.

Они вылезли из сарая, где лежали лопаты, грабли и прочий инвентарь.

Один держал на плече подвесной лодочный мотор, который Борис Дубов привез на память с Волги в ту пору, когда работал ихтиологом и изучал рыбу и рыбьи повадки в разных местах прекрасной и большой до невозможности страны.

Мотор, конечно, не работал, зато он был самой крупной, красивой и тяжелой вещью, которую можно было унести из сарая. На нем была иностранная надпись!

Выхухоль посмотрела на воров красным глазом и взъерошилась.

— Ты, тетка, лучше не встревай, — сказал тот, что с мотором.

Второй молча покачивался, он держал в руках детский велосипед и придерживал рукой звонок, чтобы не звонил. Раздумчиво замахнулся велосипедом, но Выхухоль взяла его на болевой прием и изящно шмякнула через плечо на землю.

— Уйди, тетка, с дороги, — сказал первый и выставил перед собой мотор. — Зашибу!

— Да что ж вы все техникой чужой прикрываетесь? — удивилась Выхухоль, аккуратно вынула из поленницы березовое полено и сунула в пасть.

Щелкнули зубы.

Выхухоль бросила полполена на землю, вторая половина торчала в зубах, как сигарета.

— А еще я кровь люблю пить, — сказала Выхухоль. — Ночью к вам приду. Вот ты! Мотор положи! Ага. Вот ты вроде помоложе. Сколько тебе годков?

— Двадцать. Ты лучше не подходи!

— Вот-вот, самый смак, — сказала Выхухоль и цыкнула. — Самый армейский возраст. Кровь еще горячая, с высокой текучестью. Хотя по виду тебе все сорок… А мне крови попить, как вам пивка хлебнуть. Как в шею вцеплюсь, артерию нащупаю и как начну сосать… Эй, вы куда? Куда по грядкам-то, заразы, огурцы же потопчете?!

Из дома выбежал тяжелой рысью Борис с травматическим пистолетом.

— Что происходит? — спросил он. — Ты чего там про кровь кричала?

— Ничего не происходит. Вон, возьми велосипед и мотор, занеси все назад. А вообще, на хрена тебе этот мотор?

— Пригодится. Ты что, в самом деле кровь пьешь?

— Пью, пью! И до тебя скоро доберусь. Сарай закрой. Богач тоже выискался. Ни сна мне, ни покоя.

Выхухоль вернулась в скворечник, любовно поправила висящий на стене красный треугольный вымпел с буквами РВВДКУ и серебряным самодельным значком с силуэтом летящего в боевом выпаде — прямом ударе ногой в прыжке — парня в берете и выгравированной по дуге надписью: «Дорогой В. — за науку побеждать», выключила лампу и легла спать. Завтра было рано вставать — гнать Бориса в совхоз за свежими яйцами и куриными ножками.

Выхухоль, ковер

и появление Мотылька

Борис встал утром и понял, что чего-то не хватает.

Он ходил целый день задумчивый, копался в огороде, в сарае. Но так и не понял, чего же ему не хватает.

И только на другой день до него дошло: на месте нет ковра. Он был расстелен у кровати Бориса, красивый, китайский, шелковый. Когда-то он вывалился из пролетавшего над деревней самолета, видно, совсем уже, через край, перегруженного товарами, и упал в большую лужу возле поселкового магазина, пошел по деревенским домам, а потом через третьи, а то и четвертые руки оказался у Бориса, в обмен на копку большого, соток на пять, огорода.

Борис к нему привык и уже не замечал. Светло-песочного цвета ковер с тонким, коричневатым цветочным узором слегка поблек, но все равно оставался теплым и мягким на ощупь. А теперь его нет!

Борис постучался к Выхухоли:

— Привет! Не спишь?

Спустя время Выхухоль высунулась из своего скворечника. Потерла заспанные глаза:

— Привет! Когда это я днем спала?

— Ты ковер не видела?

— Ковер? А, ковер… Я его убрала.

— Зачем?

Выхухоль замялась:

— Ну, знаешь… Рубль-то падает.

— Ну и что?

— Вот и думаю, жалко же ковер. Надо поберечь.

— Для чего?

— Ну, а что там дальше будет, кто знает? Доллар-то растет.

— Ковер не купленный, при чем здесь доллар?

— Он всегда при чем. А вдруг ковер продавать придется?

— Кому продавать?

— Дался тебе этот ковер! И вообще. Я еще кофе не пила, давай потом поговорим, — Выхухоль скрылась в скворечнике.

Вечером Борис заглянул к Выхухоли и увидел, что она беседует с кем-то маленьким, сидящим на его ковре. На его ковре! Пригляделся — с мотыльком! Крылышки, усики, круглые глазки…

Выхухоль взглянула на Бориса, потом подвинула мотыльку поближе блюдце с кучкой сахара, залитого водой, и сказала:

— Ну пей же, пей! Набирайся сил. Отощал-то как, бедненький! В цыпках весь…

— Да не хочу я, напился уже, сейчас живот лопнет!

— Здравствуйте! Не помешал? — спросил вежливый Борис.

— Заходи, — сказала Выхухоль. — Только на ковер не наступай.

— Почему? Сто лет наступал, а теперь нельзя?

— А теперь нельзя. И познакомься — это Мотылек, Шелкопряд Петя.

— Не хочу я Петей, — возразил Мотылек. — Говорил же!

— Ну ладно, будешь просто… Ну просто…

— Вообще-то я Сяо-цань, — сказал Шелкопряд.

— Ну, Сяо так Сяо!.. Сяо-масяо! — засмеялась Выхухоль.

— Не Сяо-масяо, а Сяо-цань. Не будем утрировать, — сказал Мотылек, приподняв усики.

— А что это означает? — спросил Борис.

— Да кто его знает… — сказал, помедлив, Мотылек. — Что-то такое вертится в голове. Верблюжьи силуэты гор, желтые воды реки, буйволы на речном перекате… Смутные детские воспоминания. Нечеткие. Следствие сенсорно-моторной амнезии в ответ на стрессовые и травматические факторы.

— Ишь, нахватался где-то! — удивился Борис. — Амнезия, факторы…

— С кем поведешься… — сказал Сяо-цань, со значением глядя на Бориса.

Помолчали. Борис отпил чая из носика чайника.

— Борис, сколько раз говорила, не пей из носика.

— Не буду. Но все-таки: откуда этот… деятель взялся? — спросил Борис.

— Из ковра, откуда же еще, — ответила Выхухоль. — Я его на солнце проветрить хотела, пыль выбить, сто лет же не чищеннный, растянула на веревке, а тут нате вам — вывалился китайский гость. Добро пожаловать!

— Спасибо! — сказал Мотылек.

— А как он в ковре-то оказался?

— Ну, видишь ли, на шелковой фабрике в Ханчжоу… — начала Выхухоль.

— Вообще-то я и сам могу сказать, — перебил Шелкопряд. — На фабрике был ремонт. Ковры вынесли во двор. Тут я с шелковицы и свалился в ковер. Ну, я маленький был тогда, неоперившийся еще, вот в ворсе и застрял, заснул.

— А потом? — спросил Борис. Рассказ казался ему подозрительным. Каким-то слишком гладким, заученным.

— А потом сразу в самолет, в грузовой отсек. И заморозился, видишь, до сих пор коленки плохо сгибаются, — Мотылек развел облезлые крылышки, подвигал худыми ножками, почесал грязноватую коленку.

— И что, так в ковре и пролежал? Это сколько лет? — продолжал допрос Борис. Он охранял покой Выхухоли и опасался незваных гостей, пусть и с больными коленками. «Может, это он так, для вида прикидывается, а на самом деле коленки здоровее здорового?» — думал Борис.

— Так глубокая же заморозка. Почти овощ. Но сознание частично сохранялось. Лежал в вашем доме, уважаемый преждерожденный господин Борис, кое-что слышал, кое-что видел… Кто на мне топтался, кто на мне кое с кем барахтался, — Мотылек подмигнул Борису круглым глазом.

— Это что такое ты видел? — забеспокоился Борис. — Кто барахтался? Никто не барахтался вообще-то.

— А Клава из Насадкино? А Настя, продавщица? А туристка заблудившаяся? Как ее… Варвара, искусствовед?..

— Чего ты несешь такое!? — возмутился Борис, покосившись на Выхухоль, заваривавшую новую порцию чая. — Какие туристки?

— Да ладно, дело житейское, чего там, замнем для ясности, — усмехнулся Шелкопряд и взмахнул примятыми крыльями, охлаждаясь. — «Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки…» «На пароходе музыка играла…»

— В самом деле, Борис… не приставай! — Выхухоль налила в чашку зеленый чай и поставила поближе к Мотыльку. — Ты лучше подумай, как его назад в Китай вернуть. На родину.

— Вообще-то мне и здесь неплохо, — сказал Сяо-цань. — У вас же этих… экспатов уважают. Карьера, возможности. Мы здесь растем быстро.

— Ну, это верно, — сказала Выхухоль. — Рыбка у нас японская уже есть, Змейка Гремучая неизвестно откуда, щербатая наша красавица… Мальчик… Одним меньше, одним больше… Тем более такой симпатичный. Ух! Малюська такая ма-а-люсенькая!

— А вот сюсюкать не надо, — сказал Шелкопряд.

— Да ты не волнуйся, вырастешь быстро, вес наберешь, у нас местность такая, все как на дрожжах растут.

— А я и не волнуюсь, у меня нервы стальные, не то что у некоторых, — Мотылек посмотрел на Бориса.

— Да ну вас, — сказал Борис. — Делайте что хотите! Хотя… Давайте я Васелине позвоню. Она стюардесса, в Китай летает. Попрошу ее, в баночку тебя положим, в сумку засунем — и вперед. То есть назад, в Китай.

— Не хочу я в баночку! Я тебе что — анализ, что ли? И вообще, это… Не надо суетиться! — Мотылек нервно отпил из чашки, подергивая крылышками. — Это… Не гони коней, ладно! Кстати, мед у вас есть?

— Меда ему… — сказал Борис. — Может, тебе еще коньяка армянского принести?

— Борис! — строго сказала Выхухоль.

— А что, армянский есть? — спросил Шелкопряд. — Только мне крепкого ничего пока нельзя. Вот сил наберусь…

— Это я так. Мед ему подавай… Ладно, сейчас принесу. — Борис вышел из скворечника и пошел к себе в сарай, там в тазике лежали соты со свежим медом, подарок Пасечника. Пасечник любил свежую рыбу, и Борис его регулярно снабжал из очередного улова.

«Ишь ты, наблюдатель нашелся… И чего такого он мог у меня слышать? — думал Борис. — Все-таки надо его от греха подальше домой вернуть. В лоно родины, так сказать. Китай уже Гонконг вернул, с Макао вместе, пусть и мотыля своего забирает. У нас своих мотылей хоть отбавляй!»

Из скворечника донеслась китайская песня «Жасмин». Голос у Шелкопряда был тоненький, пронзительный.

«Коньяк надо бы подальше убрать», — подумал Борис.

Выхухоль и душистые грибы сян-гу

Выхухоль, Борис и Шелкопряд Сяо-цань, он же Мотылек, пошли в лес прогуляться.

Сяо-цань сидел на плече у Бориса, свесив ножки, и озирался по сторонам. Ему все было интересно.

— Надо бы нам бизнес замутить, — сказал он.

— Какой бизнес? — спросила Выхухоль.

— Ну, я тут прикинул, какой здесь может быть бизнес. Кругом же лес. Как там в песне: «Много в ней лесов, полей и рек…»

— И что?

— Надо грибами заняться. Продавать. Но грибы нужны ценные.

— У нас тут белые есть, — сказал Борис. — Я места знаю, от опушки отойдешь метров на сто, в прогалах, в августе или в сентябре, если повезет, можно много набрать…

— Не, — сказал Мотылек. — Не! На белых много не заработаешь.

— А на каких заработаешь?

— Лучше всего, конечно, на подземных грибах. Их со свиньями еще ищут. На аукционе за доллары продают, за евро.

— Трюфели, — сказал Борис.

— Вот-вот, они самые. А еще лучше — душистые грибы сян-гу. Это вообще будет писк! Рестораны в очередь встанут.

— Первый раз слышу, — сказал Борис.

— Еще бы. Сян-гу — это сапроторфный микромицет.

— А по-русски?

— По-русски? Значит — на гнилых деревьях растут. И страшно целебные. Всё лечат. Фактически. Все болезни, от макушки до пяток. — Мотылек нагнулся и почесал пятку. — Японцы от них тащатся.

— А как мы их продавать будем? Мы же не японцы. У нас эти твои сян-гу никто не знает.

— Будем рекламировать. Оздоровительные грибы высшей категории. Укрепление живительной энергии «ци», освобождение от вредоносных частиц «ша». У вас же на это клюют? На всякую хрень?

— Клюют. У нас на всё клюют, — грустно сказал Борис, вспоминая свой опыт по приобретению чудодейственного целебного браслета из китайского «метеорита». Браслет был дорогой, а вот помог он или нет, Борис до сих пор не понял и старался про него не вспоминать лишний раз.

— А реклама будет простая и доходчивая, — продолжал увлеченно Мотылек. — В русском стиле, конечно. Ролик будем крутить примерно такой: я как бы заболею, лежу, весь такой бледный, весь укутанный, вы мне лекарства суете под нос, малиновое варьенье, мед…

— С коньяком? — спросил Борис.

— Это потом обсудим… С коньяком можно, с водкой, с маотаем. Ну так вот. Я в рекламе лежу, значит, а вы мне питье теплое подносите, горло закутали, и то мне, и сё, а я весь такой слабенький, «кха-кха-кха». А не берет! Болезнь не отступает. Тут крупным планом коробка с грибами. Борис их варит.

— Почему я варю? — спросил Борис.

— У тебя вид внушительный, усы. Хорошо бы еще очки добавить, в толстой оправе. Будешь в белом халате, со стетоскопом. Все поверят. И вот мне дают этот грибной отвар, я пью — и на глазах щеки розовеют, кашель проходит, я вскакиваю на коня…

— А почему на коня? — спросила Выхухоль.

— Красиво чтобы было. Все ждут принца на белом коне. Но это не принципиально, можно и на мотоцикле, понавороченнее. Подкатываю, снимаю шлем, а камеры ко мне телевизионные: чем лечились? Я говорю — вот душистым грибом сян-гу. Ну и крупным планом наши микромицеты. Добавим что-нибудь из фэншуя, легенду сочиним, мол, императоры лечились. Клиенты валом повалят.

— Н-да. А что, может быть, — Борис снова вспомнил про свой браслет.

Тем временем они углубились в лес. Солнечные лучи наискосок просвечивали сосны, елки и ореховые кусты. По заросшей мелкой березой и орешником просеке они вышли на Солнечную поляну — любимое место Выхухоли. Поляна была круглая, с бузиной и малиновыми кустами по краям, и хотя скрывалась в чаще леса, всегда солнечная, светлая. Солнце обходило ее по кругу с утра и до вечера. Поляна лежала с легким наклоном — дальше вниз шагали через буераки темные ели, спускаясь в глубокий овраг, извилистый, потаенный, непродуваемый, где в разгар летнего дня становилось душно от цветов. Где-то за оврагом жил Мальчик…

— Это все, конечно, интересно, деньги лишними не бывают. Крышу надо чинить, колодец почистить, а лучше скважину сделать, плащ Мотыльку купить, валеночки на зиму… — сказала Выхухоль. — Смотри, сколько малины!.. Вот только один вопрос: у нас есть этот твой душистый гриб? Он у нас водится?

— Ну, так это… — Шелкопряд заерзал на плече Бориса, сдвинул красную бейсболку, которую ему нацепила от солнца Выхухоль, пригладил вихрастую макушку. — Так поискать надо. Или разводить будем, они под соснами растут. Нет проблем!

— Съешь-ка лучше малинки, бизнесмен. — Выхухоль сорвала с низкого кустика на припеке две самые спелые, светло-розовые, просвечивающиеся на солнце ягодки и сунула ему в рот.

— Вкусно?

— Очень! А может, нам малину продавать? Сначала свежую, потом заводик поставим, глубокая переработка, варенья всякие, джемы, муссы, настойки, с торговыми сетями завяжемся…

— Настойки — это правильно. Это верно… Идея вполне здравая. Вот только с малиной этой конкуренция большая, — сказал Борис.

Прошлым летом на железнодорожной станции, куда он в сложный финансовый период носил продавать малину, конкуренты подбили ему глаз и порвали любимую спортивную куртку с надписью «РОССИЯ» на груди. Россия разошлась ровно наполам, между двумя буквами «С».

Борис, правда, тоже ушел не с пустыми руками: уже дома обнаружил в кармане с корнем вырванный в схватке круглый значок с заснеженной вершиной, перекрещенной альпенштоком, с голубым небом и медными буквами «Альпинист СССР». Знающие люди сказали Борису, что ему повезло, что значок редкий и ценный, и теперь он берег его в фарфоровой дедовской шкатулке вместе с другими драгоценностями: агатовыми запонками, серебряной галстучной заколкой, нефритовой цикадой и ножиком немецкой фирмы «Золинген». Его он нашел в лесу, кстати, собирая грибы. Нож был старый и ржавый, но когда его Борис отмочил в керосине, оказался острым — хоть куда.

— Казино, может, тогда откроем? — спросил Шелкопряд.

— Запретили у нас казино.

— Да что ж у вас все запрещают! Ну, тогда давай лес продавать, кругляк необработанный, самовывоз! Смотри, сосны какие. Под срубы. Индивидуальное строительство, молодая семья, материнский капитал…

— Я тебе дам наш лес продавать! — сказала Выхухоль. — И так весь лес в Сибири китайцам вашим продали!

— А кто мешает не продавать? — удивился Мотылек. — Кавалер без согласия барышни танец с ней не станцует.

— Тоже мне, кавалер нашелся. Ладно, давай к дому поворачивать, солнце уже садится. И вообще, Борис, не морочил бы ты Мотыльку голову всяким бизнесом! Ему еще окрепнуть надо.

— Это кто кому морочит, — огрызнулся Борис.

— Ах ты, худышка моя, — сказала Выхухоль и погладила Сяо-цаня по бейсболке. — Бизнесмен… Вот, лучше еще малинки съешь. Кушай, кушай! Ишь, как извозюкался, малюська моя, ух-ти…

— Ну вот, опять начинается! — сказал Мотылек. Но малину съел с удовольствием

Выхухоль, Мотылек

и книги о природе

Жарким полднем Мотылек Сяо-цань лежал на веранде в кресле-качалке и читал «Жизнь насекомых», толстенный том с цветными иллюстрациями.

— Интересно пишут? — спросил Борис. Так спросил, для разговора. Он сидел на широкой и толстой деревянной скамье, лицом к саду, разложив на круглом столе лески, крючки, поплавки, грузила, и готовил удочки к вечерней рыбалке. Это было его любимое занятие, святое дело, наравне с рыбалкой, и неизвестно еще, что было дороже. Выхухоль дремала рядышком на другой скамье, у поперечной стенки веранды, прикрытая пестрым лоскутным пледом, подаренным на день рожденья соседкой Татьяной.

— Много надуманного, — сказал Шелкопряд, брезгливо прелистывая страницы. — Сплошная физиология, копание в мелочах. Ух, жарко! Единочаятель мой Боренька, принеси еще лимонада!

— Какой я тебе Боренька? Я тебе Борис Леонидыч.

— Под Пастернака косишь?

— Но я правда Борис Леонидыч, — обиделся Борис. — С детства еще!

— Смотри, пишут здесь всякую хрень… Что шелкопряды находятся на низкой ступени эволюционного развития, что они малоподвижные, необщительные, неразборчивые в связях, духовно неразвитые! Тьфу! — Мотылек сплюнул через перила веранды, сдвинул со лба на нос солнцезащитные очки и уставился на небо над лесом. — Я бы на месте авторов написал в предисловии: «Герои книги вымышлены, и любое сходство с живыми или умершими реальными лицами — результат случайного совпадения».

— Ну, тебе виднее, — сказал Борис раздумчиво и отстраненно, как бывает, когда не слушаешь собеседника. Он рассматривал леску на удочке, растягивал, пробуя на разрыв, и решал, надо ли ее менять на новую.

— Вот видишь на небе солнце? — продолжал Мотылек. — Видишь, Боренька?.. Э-э, Борис Леонидыч.

— Конечно, вижу! Кто его не видит?

— А пятна на нем видишь?

— Откуда? Я же не телескоп. — Борис принялся привязывать крючки к поводкам, любуясь попутно новыми поплавками, купленными за бешеные деньги в магазине «Рыболов» на Таганке. Поплавки были настоящим произведением искусства: тонкие, длинные, изящно расчерченные красными, черными и белыми полосками.

— Вот! — Шелкопряд задрал вверх указательный усик. — А в этой книге (он хлопнул по «Жизни насекомых») только одни черные пятна, а солнца-то и не видно.

— В смысле? — спросил Борис.

— Без всякого смысла. Правда в том, брат…

— В силе?

— Ну, в силе — понятное дело, но — не-е-ет!.. — Мотылек потянулся и почесал под мышкой. — Тут дело в другом. Правда — она в любви. А где в этой книги любовь?

— Ну, там, наверное, есть, как вы там… потомством, детенышами… обзаводитесь, личинками то есть…

— Ты про половые контакты? Это примитив. Простейшее продолжение рода. Я о любви всеобщей, всеохватной, планетарной, ноосферной, как писал Вернадский.

— А он писал?

— Писал, писал. Но тоже не охватывал.

— А ты, значит, охватил? — Борис закончил менять снасть и пошел пробовать правильность огружения: опускал леску с поплавком и грузилом в большую ржавую бочку с дождевой водой, стоящую у крыльца веранды. Надо было, чтобы поплавок под тяжестью грузила торчал над поверхностью не слишком высоко. Это значило, что рыба почти не почувствует веса грузила и приманки и легко попадется на крючок. Но грузило оказалось слишком тяжелым, поплавок скрылся в воде с головой и не думал показываться. Борис чертыхнулся и вернулся к столу, перевязывать, облегчать грузило.

— Охватил, охватил… Помнишь, у Элтона Джона, «Похороны для друга», «Фьюнерал фор э френд», три с половиной минуты там медляк, гитарный запил такой неплохой, а потом фано вступает с ударными, остинатно долбит так, что башку сносит, та-та-та-та, та-та-та-та! — Мотылек побарабанил крылышком по креслу. — Хотя дальше там, середина и концовка — так себе, где он петь начинает, ничего особенного, можно не слушать… Но вот эта минутка, где фано вступает… Да, есть вещи посильнее Фауста Гете. — Он взглянул на Бориса.

— А ты что, английский знаешь? — прошепелявил Борис, он привязал новое грузило и как раз откусывал лишний кусок лески, косясь на Выхухоль. Та все время его ругала за такие откусы…

— Я? Откуда? С чего ты взял? — Мотылек снял очки и пристально посмотрел на Бориса. — Так, китайский немного. Врожденный. На детском уровне.

— Ну, фьюнерал этот, Элтона твоего Джона. Да еще так произнес, прямо как король английский… — Борис откусил еще кусок лески.

— Come on[1], Борис! Все любители музыки Элтона знают…

— Борис, ты опять зубами откусываешь? — спросила сквозь дрему Выхухоль. — У тебя что, зубы казенные? Ножницы для чего? — Она открыла глаза. — И опять леску расплевал по всей веранде! А мне потом отчищать…

— Когда это ты отчищала? У себя лучше командуй! И вообще, ты же спишь! — сказал Борис.

— Я днем не сплю. Когда это я днем спала? — Выхухоль потянулась и зевнула. Выпила воды. — О литературе беседуете? — Она приподнялась и достала из шкафа, стоящего рядом у стены, толстый том:

— Вот — такая же фигня, «Жизнь выхухолей». Ни слова правды. Где они таких выхухолей видели?

— Да, лажунчики полнейшие. Фантазеры, — сказал Мотылек. — Скрывают сущность за видимостью. Думают, что факт сильнее всего. А что такое факт? Это так, видимость… Эти, якобы ученые, видят мир с изнанки. А надо видеть суть. Каббала же об этом прямо говорит, взять хотя бы фильм «Матрица». А где в этих якобы ученых трудах о насекомых это самое зерно любви?.. — Мотылек горестно развел крылышками. — В груди которое? Борис Леонидыч, давай-ка лучше мы с тобой Лепса поставим, «Самый лучший день». Вот в этой песне, скажу я тебе, и есть сущность, в ней правда и про нас, шелкопрядов, и про вас, людей, да и вообще, планетарно…

— Ты думаешь? Нет, давай лучше «Я свободен».

— Кипелова?

— Ну да! А еще лучше версию со Шнуром, из «Бумера». Я всегда в машине слушаю.

Выхухоль и тайная тайна Мотылька

Мотылек заболел. Он лежал на постели в своей комнате на втором этаже, укрытый толстым одеялом. Выхухоль пыталась кормить его с ложечки малиновым вареньем.

По близкой крыше барабанил дождь. В окнах свистел северный ветер. Мухи на окне обессилели и еле ползали по деревянному подоконнику.

— Ешь, маленький! — Выхухоль огорчалась: Мотылек ел неохотно, мотал головой, отпихивал ложку. Даже когда Выхухоль принесла любимое лакомство Мотылька: лепестки чайной розы с капельками вареной коричневой сгущенки.

— Надо температуру померить, — Выхухоль положила ладонь на лоб Мотылька. — Ой, беда-то какая, ой, беда. Горячий!.. Борис! — крикнула Выхухоль вниз, — принеси градусник!

Пришел Борис с градусником. Попробовал сунуть под мышку, но крылышки были такие слабые, что даже не держали градусник. Борис потыкал, потыкал градусником, как-то весь сгорбился, глаза у него стали мокрые, и Выхухоль прогнала его на кухню, греть воду, чтобы всегда была под рукой.

— Ну что же ты так, Сяо-цань мой дорогой, — говорила Выхухоль, вытирая полотенчиком пот с выпуклого лба Шелкопряда. — Ты это, давай, давай, держись, не сдавайся, выздоравливай…

Дождь все не прекращался. Стемнело. Мотылек разметался на кровати, вялые крылышки совсем сникли, усики свились в колечки.

— Держись, держись, пожалуйста, — сказала Выхухоль.

Борис принес заваренный чай с малиной и зверобоем. Туда же покрошили таблетку аспирина. Выхухоль сунула носик чайника в рот Сяо-цаня. Тот отпил два глотка и закашлялся, тяжело двигая остреньким кадыком.

— Пей, пей, дружище… Не сдавайся! Мы еще с тобой полетаем! — сказал Борис, отпыхивась после подъема по крутой лестнице. Выхухоль принюхалась.

— Борис! — сказала она сурово.

— Что? — спросил Борис. — Я немного совсем. Экстренная же ситуация!

— Алкоголем горю не поможешь, — сказала Выхухоль. — И проблемы не решишь. Ты мне нужен трезвым. Вдруг в город везти?

Ночью жар усилился. Выхухоль сидела у кровати и думала, надо ли везти Мотылька к врачам в город. Болезнь на переломе. Удастся миновать кризис, тогда есть надежда.

— Кто здесь? — открыв глаза, прошептал Мотылек. — А, это ты…

— Я, я, лежи спокойно.

— До утра не дотяну, да? — сказал Мотылек. — Не плачь.. Дай мне руку. Вот так. Я открою тебе тайну… Надо, чтобы хоть кто-то… Такую тайну, что… — Он задышал еще прерывистее, кашель сотрясал тонкое, почти невесомое тело. — Я в самом деле не Шелкопряд… Я… Ко Антрим Мотыль Шотландский, Граф Мармар… Кавалер Ордена Белого орла… Ты слушаешь?

«Бредит, — подумала Выхухоль. — Бедняга. Кино насмотрелся. Совсем плохи дела, все-таки надо везти в город».

Но вслух сказала:

— Слушаю, слушаю. — И, чтобы поддержать больного, спросила: — А как же шелковая фабрика, ковер…

— Легенда, — прошептал Мотылек. — Прикрытие. На самом деле меня забросили с парашютом, в район…

За окном длинно сверкнуло, спустя время донесся тяжелый раскат грома…

— … спрятал. В лесу… — Голос обрывался, слова были едва слышны. — У Ильинского ручья… Тайник… Паспорта, валюта. Чеки… на предъявителя, оружие. У моста, под столбом… Особая миссия…

— Под каким столбом? Да ты лежи, лежи, не волнуйся…

— С табличкой, с рекламой… Это… «Копаю колодцы… налаживаю канализацию, биотуалеты»… И еще одной… «Электрика. Проводка. По… разумной цене»… — Дыхание Мотылька стало совсем прерывистым, он еле дышал. — Пятьдесят шагов на запад… в сторону ручья, у обломанной ели, под валуном… Ты не бойся, я работал… работал на мир… Чтобы никогда… Старая площадь, шестой подъезд… Сергей Ильич, вам нужны инновации.. были нужны, уже купили.. обойдемся без.. рыжих.. Амалия, солнце мое… My dear… My God… Don’t leave me, Father, don’t leave me[2]…

Молния ударила совсем рядом, гром сотряс стены. Мотылек потерял сознание.

Снизу пришел Борис.

— Везем? — спросил он. — Ты сама-то хоть держись, мать… Поела бы. Совсем лица на тебе нет.

— Какое тебе еще лицо?.. И куда везти? В таком состоянии? И с твоим сцеплением? Не довезем. Лампу включи! Да и развезло небось все, не выберемся теперь по нашим колдобинам, дорогам, прости господи, — сказала Выхухоль.

— И чего делать?

— Молиться, — сказала Выхухоль и перекрестилась. Посмотрела на Бориса.

— Я не верующий, — сказал Борис. — Ты же знаешь. Агностик.

— А сейчас поверь, — сказала Выхухоль.

Борис посмотрел на Мотылька, на окно, куда бил дождь. Снова сверкнуло, снова ударило, и еще раз, и еще… Борис перекрестился…

Утром комнату залил солнечный свет.

— Эй, — слабо, хриплым голосом позвал Мотылек. — Эй!

Выхухоль подняла голову. Она провела ночь в кресле, вид у нее был всклокоченный, под глазами мешки. Глаз из красного стал прямо-таки багровым. Густо пахло шерстью.

— Слава тебе, господи, — закричала Выхухоль. — Очнулся!

— Пи-ить! Пить!

— Сейчас, сейчас! Бори-ис! Борис! Неси скорее чай! И поесть что-нибудь! Тепленькое!

Выхухоль суетливо взбила подушку, подложила под голову Мотыльку, поправила одеяло.

— Надо тебе пижамку сменить, смотри, влажная совсем… И простыня тоже… Ой, радость-то какая, малюсенька ты моя! График ты наш Мармаренький!..

Мотылька словно ударило током. Он приподнял голову и уставился на Выхухоль прояснившимся, холодным взглядом:

— Что? Какой граф? Откуда ты…

— Ну, ты же вчера рассказывал всякое. Что ты под прикрытием, что ты Мотыль… Ха-ха! Шотландский вроде бы, или как там… — Выхухоль раздвинула занавески, распахнула окно. В комнату ворвался свежий лесной ветерок. — Ну, заговаривался, нес невесть что, бред всякий.

— А, бред… Да, бред! — сказал Мотылек, откидываясь на подушку. — Конечно, бредил. А что еще говорил? Имена называл какие-нибудь? Пароли?

— Да какие там пароли-мароли, явки-пиявки! Нес такое… Я уж и не упомню, радость-то какая, очнулся!.. Про ручей там что-то, про старую площадь… Теперь поправишься! — Выхухоль потрогала лоб Мотылька. — Температуры нет. Борис, ну наконец! Тебя за смертью посылать только. Давай сюда! Вот, попей, голову подними, попей, с медочком, со зверобойчиком. Ух ты, малюська ты наша шпионская…

Мотылька передернуло, он захлебнулся чаем, зубы стукнули по чашке.

— Ты знаешь… Давай забудем, ладно? — попросил он, прокашлявшись. — А то ведь смеяться будут… Что-то у меня голова кружится…

— Еще бы, после такого! Я уж думала… Борис, скатай-ка матрац, тащи всю постель на двор, просуши на солнышке!.. Мотылек, мы тебя пока на кресло положим. Вот так! Пей, пей, болезный ты мой, скоро мы тебя на ножки поставим, крылышки почистим, поправим, полетаем еще будь здоров как…

— «Обнимая землю крепкими руками, летчик набирает высоту…» — запел Борис.

— Борис! — сказала Выхухоль. — Опять? Еще и одиннадцати нет. И тельняшку сменил бы, причесался…

— Так я на радостях! — сказал Борис. — Тебе поесть принести? Ты, мать, уже второй день без еды. Может, супчик сварить? Грибной. Картошку молодую поджарить, с лучком? Или куриные крылышки лучше?

Выхухоль и охрана природы.

Часть первая

Нам нельзя ждать милости

от Дао после того, что мы с ним сделали.

Ма Ка-лун,

современный философ

Вечерело. Мотылек сидел на крыльце в наушниках и раскачивался из стороны в стороны, время от времени взмахивая крыльями. Выхухоль подошла сзади, сняла с него наушники, надела себе.

— «Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво!» — раздавалось в наушниках.

— Рома Зверь? Уважаю! — громко похвалила Выхухоль. — Он — живой. — Сняла наушники и тоном тише сказала: — А ты бы тоже оживился, задницу бы оторвал, сидишь тут, крылья обсиживаешь. Борис вон сливы собирает…

— Я еще от болезни не отошел. А Борис вино хочет сделать. Самогонщик! — Мотылек ухмыльнулся. — Бак уже приготовил.

— С Борисом я сама разберусь. Не отошел он… Здоровый, как… лось. Бегаешь по бабочкам как угорелый, будто я не знаю… А ты бы природу защищал лучше! От всяких… — Выхухоль сказала грубое слово, хотя вообще избегала мата, по возможности.

— Ты чего такая злая?

— Как чего? А ты не видишь? — Выхухоль повернулась спиной. И спина и лапы были заляпаны чем-то белым с примесью зеленого и местами оранжевого, с добавкой солидной порции жирной, лоснящейся на солнце грязи. — Иду сейчас по тропинке вдоль опушки, Змейку нашу навещала, она малость простудилась. Да и нервы никуда не годятся, ее кавалер бросил. Все болезни из-за нервов. Этот ее Ужик, ухажер с фермы, матросил, матросил и бросил. Загулял опять. Хотя она зуб вставила, в Москву таскалась, делать ей нечего, на это… на лазерное омоложение…

— Фракционный фототермолиз, — уточнил Шелкопряд и потер едва заметный след пирке на предплечье.

— В общем, кожу сдирала. Хотела старый узор на коже свести, а новый сделать…

— Зачем? У нее же раз в год так и так линька? Мне обещала, кстати, кожу на кошелек.

— Ну, раз в год — это сколько ждать. Новизны хочет. Вот и дохотелась. Сейчас лежит за кустами, охает, физия вся красная, на глаза боится показаться, говорит, через неделю отойдет… Может, из-за этого он ее и бросил?

— А деньги откуда? Это же дорого! — удивился Мотылек.

— Ну, яд-то сдает. На охране у дачников еще подрабатывает. Да бог с ней, сама разберется. Значит, иду я от нее, иду по самой опушке и вдруг бух — соскальзываю в яму, ну, ты знаешь, после пригорка с сосной сразу вниз, там вокруг еще грибы всегда белые попадаются, и прямо в эту впадину на спине и съезжаю. Думала, от дождя скользко.. А там… куча говна всякого, прости меня господи, полиэтилен этот заржавленный, железки, обломки, химия какая-то белая из баков.

— На свалку не повезли, вот у нас и сбросили. Не первый раз.

— На голову бы им сбросить. Где там Борис? В общем, вот что я вам скажу, дорогие товарищи…

— В смысле единочаятели…

— Ну да, дорогие мои товарищи, пора это безобразие прекращать! Будем родину защищать, то есть, тьфу, природу эту. Раз сама не может.

— А как защищать? С насилием? — оживился Мотылек. — Я готов!

— Если надо будет, с насилием. Засаду сделаем. Покажем врагам кулак добра.

— Ладонь будды покажем! — Мотылек подскочил на месте. — Здорово! Чур я первый пойду!

— Не суетись, суета суетная. Мы с Борисом сами управимся. Дело такое… тревожное, ты лучше на стреме постоишь.

— На стреме это бандиты стоят, а я буду вас прикрывать. Вот только… — Шелкопряд озабоченно потер затылок. — Только хорошо бы не сегодня, ладно? Я вечером схожу кое-куда, по срочному делу.

— Куда это? Опять к этой, Бабочке? К Шоколаднице? На пруд? То-то я смотрю, она сегодня раз двадцать к нашей калитке подкатывала, глазки свои строила смазливые…

— Не смазливые, а красивые. — Шелкопряд посмотрел на часы. — Так, в общем, к ужину можете меня не ждать, а завтра давай и устроим эту твою засаду, ладно?

— Ладно. Ты загляни еще к Печнику, у него два мотка веревки есть, толстой, прочной, попроси на время, хорошо?

Из сада пришел Борис с двумя ведрами слив. Сливы были некрупные, зато слаще сахара. Старый сад приносил последние свои урожаи. Яблоки были обычные, хотя и самых разных сортов, а вот сливы удивительные на вкус. На одних плоды созревали черные и мелкие, на других розовые с проседью, но тоже сочные, с сахарной мякотью.

— Вот, смотрите, красота какая, — сказал Борис, — сейчас снова пойду, еще наберу, только кваса попью. А пива нет?

— Не наработал еще на пиво, — сказала Выхухоль. — Завтра в засаду пойдем, готовься.

— Опять? — уныло спросил Борис.

— Что опять? Ты когда еще со мной в засаду ходил?