автордың кітабын онлайн тегін оқу Из Парижа в Бразилию по суше

Louis Boussenard

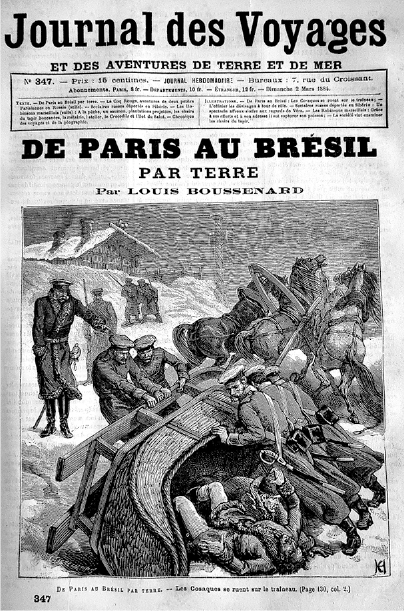

DE PARIS AU BRÉSIL PAR TERRE

Перевод с французского Елены Морозовой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Татьяны Павловой

Иллюстрации Жюля Фера

Буссенар Л.

Из Парижа в Бразилию по суше : роман / Луи Буссенар ; пер. с фр. Е. Морозовой. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — (Мир приключений. Большие книги).

ISBN 978-5-389-31655-3

16+

У молодого парижанина по имени Жак Арно умирает богатый дядюшка, и Жаку предстоит отправиться за своим наследством — в Бразилию. К сожалению, Жак безнадежно страдает от морской болезни и не в силах выдержать даже малейшую качку… Решение этой проблемы находит школьный товарищ Жака, Жюльен де Клене. Он предлагает отправиться из Парижа в Бразилию… по суше!

Роман «Из Парижа в Бразилию по суше» — одно из наиболее масштабных, веселых, увлекательных и информационно насыщенных произведений Луи Буссенара. Он повествует о кругосветном путешествии, герои которого пересекают три континента, переживая невероятные приключения. Примечательно, что действие первой части книги разворачивается на необъятных просторах Сибири…

Специально для настоящего издания подготовлен новый, наиболее точный перевод романа, сделаны подробные примечания. В книгу включены классические иллюстрации Жюля Фера к первому французскому изданию, а также иллюстрации из французских журналов и книг путешественников второй половины XIX века.

© Е. В. Морозова, перевод, 2025

© Е. В. Трепетова, статья, примечания, 2025

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

Издательство Азбука®

Глава I

Неожиданная остановка. — Грозный капитан Еменов. — Существа в скафандрах. — Ужасный приказ. — Конвой каторжников. — Ссыльные в Сибири. — Страдания ссыльнокаторжных. — «Милосердная», или Песня русских каторжников. — В караульной избе. — Допрос. — Экватор и сибирские снега. — Путешественники или заговорщики? — Русские или французы?

— Стой! — повелительный голос, прозвучавший словно удар хлыста, разорвал густой туман.

— А что случилось? — раздался удивленный вопрос, исходивший из мчавшихся на изрядной скорости саней.

— Да ничего, — ответил ямщик, не переставая подгонять коней. — Эх, залетные, шибче!

— Стой! — явно не желая слушать седока в санях, снова крикнул кто-то грозным голосом.

— Давай, ласточки мои! — прокричал ямщик, не намереваясь останавливаться.

Сквозь снежную пелену блеснула сталь, и из-за завесы густых хлопьев снега донесся сухой треск наспех заряжаемых ружей. Мужичок, поначалу решивший стрелой пролететь сквозь ощетинившийся штыками полукруг, перепугался и попытался остановить упряжку, издав губами причудливое тремоло, привычное для русских ямщиков. Но лошади его не послушались. В довершение несчастья лопнула веревка, служившая ему поводьями, которые он от страха натянул с удвоенной силой. Катастрофа казалась неминуемой, но внезапно на пути тройки возникла высокая фигура, закутанная в длинную шубу и в надвинутой до самых глаз меховой шапке.

Известно, что русские обычно запрягают в сани тройку лошадей. Посредине в оглобли ставится быстрый и сильный рысак, а по обе стороны от него подбирают более мелких лошадей, способных непрерывно мчаться галопом. Концы оглобель соединяются дугой, напоминающей огромную подкову, в верхней точке которой подвешивают большой колокольчик, чей звон слышен иногда дальше чем за километр. Коренник, чья сбруя прочно крепится к дуге и оглоблям, вынужден высоко держать голову и смотреть только вперед, в то время как обе его пристяжные имеют возможность галопировать по своему усмотрению и поворачивать голову к вознице.

Незнакомец, очевидно обладавший изрядной физической силой, явно знал об этой особенности, а потому не колебался ни секунды. Недрогнувшей рукой он вцепился кореннику в ноздри, наиболее чувствительный орган лошади, и сжал их, одновременно нанеся животному сильный удар, заставивший его пасть на колени. И все эти действия были проделаны буквально за одно мгновение.

От такой резкой остановки сани дернулись и, потеряв равновесие, опрокинулись; не помогли даже деревянные шесты, прикрепленные вдоль бортов для обеспечения устойчивости.

Сидевший на облучке ямщик вылетел из саней и головой воткнулся в огромный сугроб, над которым остались торчать только его ноги.

— А ну, ребятки, — командным тоном, в котором прозвучала легкая насмешка, проговорил человек, обладавший недюжинной силой, позволившей ему остановить на скаку тройку, — что же это вы, захотели, не простившись, уйти от славного капитана Еменова? Кишка тонка! Куда вам, молокососам, обманывать такого старого сибирского медведя, как я. Живо вылезайте и встать руки по швам! Да пошевеливайтесь!.. Все равно никуда не денетесь...

Из-под саней послышались приглушенные звуки; попавшим в столь бедственное положение путешественникам, очевидно, было слишком трудно, пожалуй даже и вовсе невозможно, исполнить приказ грозного капитана Еменова.

— Эй, ребятушки, — обратился капитан к сопровождавшим его солдатам, — вместо того чтобы бессмысленно таращить на меня глаза, давайте-ка поставьте мне эти санки на полозья и вытащите из кибитки тех, кто в них укрылся. Разумеется, со всем подобающим им почтением.

Капитану не пришлось дважды повторять приказ солдатам, а точнее, отряду казаков [1]. Не заботясь ни о самих санях, ни об их содержимом, они топорами и прикладами разбили возок, разодрав толстый войлок, которым тот был обит изнутри, и в мгновение ока вышвырнули на снег находившийся в них груз. Так они, без сомнения, поняли приказ поставить «санки на полозья».

Капитан Еменов невозмутимо взирал на сваленные в живописном беспорядке вещи, приготовленные для дальнего путешествия по холодному зимнему времени. Всего несколько минут назад все эти бараньи дохи [2], мясные консервы, разнокалиберные мешки, сахарные головы, подушки, валенки, матрасы, колбасы, чемоданы из мягкой кожи, бутылки с водкой, веревки, свечи, тулупы, молотки, топоры, коробки с чаем и еще масса полезных вещей аккуратно лежали в санях. Теперь поверх этой пестрой, вываленной на снег клади лежали двое путешественников.

Мы даже не пытаемся угадать их пол, ибо они были плотно укутаны в теплые одежды и завернуты в широченные меховые полости, отчего более всего походили на ныряльщиков в скафандрах.

— Они не шевелят ни рукой, ни ногой, — с легким беспокойством в голосе произнес капитан. — Неужели мои казаки по глупости укокошили их?

К великому счастью, подозрения офицера не оправдались, ибо, когда казаки, схватив за шиворот обоих путешественников, хорошенько их встряхнули, а затем, лишив половины гиперборейских одежд, изо всех сил растерли им снегом руки и лицо, те открыли глаза и одновременно звучно чихнули, свидетельствуя, что их жизнедеятельность полностью восстановлена.

— Где мы, черт возьми, и что произошло? — воскликнул один из них по-французски.

— Право, не могу сказать, — ответил второй на том же языке.

Затем, окинув взором разбитые сани, все еще дрожащих от испуга лошадей, которых держали под уздцы солдаты, а также снаряжение и запасы, раскиданные по снегу, первый, чуть не плача, воскликнул:

— Очередная напасть! Что за скверная страна! И куда девался этот чертов ямщик? — Я буду жаловаться властям... Я хочу видеть станционного смотрителя. Пусть мне дадут книгу, куда пишут жалобы...

— Молчать! — рявкнул, так же на французском, капитан Еменов. Несмотря на суровый тон, эта сцена скорее позабавила его, чем разозлила. И, обращаясь к солдатам, он добавил: — Отведите этих двоих на постоялый двор. И отвечаете за них головой! Понятно? А если они попытаются бежать или заговорить с каторжными, прежде чем я с ними разберусь, стрелять без предупреждения. И можете рассчитывать на вознаграждение. Исполняйте!

После такого жесткого ультиматума капитан, не дожидаясь вопросов, развернулся на каблуках и исчез, оставив после себя звон стальных ножен сабли, бившейся о шпоры на его сапогах.

Снег продолжал падать густыми хлопьями. Тусклый бледный день постепенно сходил на нет. Близилась ночь.

Едва оправившиеся от падения пленники, совершенно ошарашенные арестом, причин которого они не понимали, но последствия которого, принимая во внимание место, где они находились, могли оказаться плачевными, медленно брели в окружении взвода солдат. Несмотря на летящие в лицо хлопья снега, они заметили несколько шестов, воткнутых в землю на равном расстоянии друг от друга и служивших для обозначения дороги. Разбитая дорога, пересеченная глубокими выбоинами, закаменевшими от мороза и затруднявшими едва ли не каждый шаг, привела к нескольким жалким домишкам, сложенным из бревен, как обычно строят в Сибири.

На утоптанном снегу виднелись многочисленные следы, свидетельствовавшие о том, что недавно здесь прошла плотная людская толпа.

Ускорив шаг, казаки свернули вправо и двинулись по боковой дорожке, изрытой глубокими ямами, и менее чем через четверть часа вышли на просторную площадь, где напротив полуразрушенной церкви высилось зловещего вида здание.

От обжигающего холода перехватывало дыхание, и вскоре путешественники уже еле брели. А свирепые конвоиры, исполняя приказ грозного офицера, считали своим долгом подгонять их. Но едва они сделали несколько шагов по направлению к сему мрачному сооружению, как на дороге показался вооруженный отряд. Одетые в длиннополые шинели, солдаты шагали в ногу, ритмично печатая на снегу следы кованых сапог.

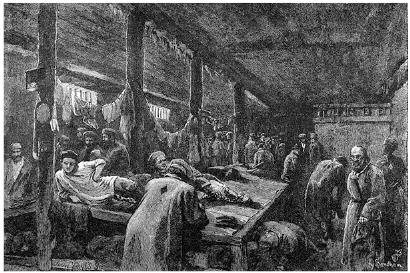

За ними шла колонна людей, чей измученный вид говорил о долгих и тяжких страданиях.

— Каторжники!.. — прошептал один из путешественников на ухо своему товарищу.

Тот не ответил; почувствовав, что падает, он привалился к стене стоявшей при дороге избы.

Путешественник не ошибся. Это действительно была колонна арестантов, осужденных российскими судами и сосланных на каторгу в Забайкалье, где их ожидали страдания и смерть в ледяном аду, именуемом Восточной Сибирью.

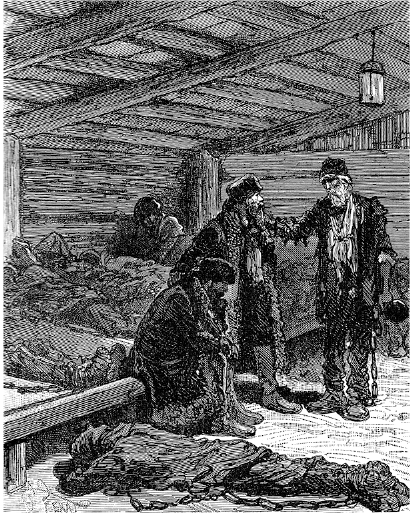

Впереди шли каторжники в серых балахонах и драных башмаках, с наполовину обритыми головами и распухшими от обморожения лицами. При каждом шаге кандалы, стеснявшие их движения, зловеще звенели. Чтобы обмотать ветошью заклепанные на щиколотках кольца кандалов, каторжнику приходилось собрать достаточно милостыни, и те, кому это удавалось, платили кузнецу за то, чтобы тот, успокоив свою щепетильность, оставлял кольцо достаточно широким. Цепь от ножных кандалов крепилась к поясу куском веревки. Цепь от ручных кандалов позволяла держать руки вместе только спереди, внизу живота. И наконец, третьей цепью сковывали вместе по шесть-восемь человек, тем самым вынуждая их соблюдать строй. Стоило одному из них оступиться и нарушить ритм движения, как железные кольца впивались в изъязвленную от постоянного соприкосновения с металлом кожу его товарищей.

За преступниками шли сосланные в Сибирь на поселение. Поселенцы (люди, сосланные пожизненно) тоже были одеты в серые балахоны, только с желтым квадратом на спине. Этот кусочек ткани да еще отсутствие ножных оков отличали их от каторжников. В остальном те же скованные руки, те же стоптанные башмаки, истрепавшиеся за время пути, та же нищета, те же страдания.

Колонну сопровождали два ряда солдат, справа и слева. Они шли, насвистывая или напевая и, возможно, вспоминая предписание, данное офицером перед отправкой, то самое, которое капитан Еменов сейчас напомнил тем, кто взял под стражу двух незнакомцев: «Если один из этих сукиных сынков попытается бежать, стреляйте не раздумывая! Коли даже убьете его, получите пять рублей!» Пять рублей! Даже казаку хватит, чтобы на протяжении двух недель утолять неуемную жажду спиртного.

Следом за колонной тащились телеги, запряженные маленькими сибирскими лошадками, тощими и измученными, с длинной свалявшейся шерстью, реквизированные по дороге у местных крестьян. В телегах ехал скудный скарб ссыльных, поверх которого лежал и умирал кто-нибудь из заболевших по дороге, и тело его, разъедаемое недугом, сотрясалось на каждой рытвине, коих на сем горестном пути великое множество.

За телегами шли женщины, решившие сопровождать своих мужей на поселение и разделить с ними тяготы изгнания. Некоторые из них, кому повезло больше, а иначе говоря, кто смог заплатить, находили местечко в телеге возле умирающих, дрожавших от холода на нищенских пожитках. Женщин подсаживали на телегу лишь тогда, когда усталость окончательно брала над ними верх.

Все остальные шли пешком. Матери вели за руки детей, и мальчиков, и девочек. Измученные малыши спотыкались на ходу и часто падали на дорогу от изнеможения. Тогда матери несли их либо на руках, либо на спине или на плечах — отец не мог снять цепи и покинуть свое место в колонне — и несли до тех пор, пока сами не валились от усталости.

В арьергарде шел еще один отряд солдат. Замыкающие подбегали к отстающим и ударами прикладов заставляли их встать. Хрипя и снова падая, несчастные выбирались из подмерзшей грязи, и солдаты толкали их перед собой до тех пор, пока в них еще теплилась искорка жизни.

Когда несчастные умирали, трупы их оставались лежать на снегу, и снежный саван постепенно полностью накрывал их, не спасая, однако, от голодных волков, рыскавших по ночам в поисках добычи.

При виде этой душераздирающей картины оба незнакомца, растерянные и оцепеневшие от ужаса, вжавшись в бревенчатую стену, мысленно задавали себе вопросы, не осмеливаясь произнести их вслух:

— А как же я?.. Неужели меня ждет участь этих несчастных?

Остановившись на площади, конвой, состоявший из пятисот осужденных, вскоре жалобно затянул заунывную песнь, напоминавшую не столько песню, сколько нескончаемый плач. И поселенцы, и осужденные за уголовные преступления пели «Милосердную» [3], песнь русских каторжников, молящих о милости.

«Милосердная»... тот, кто хотя бы раз слышал ее, никогда ее не забудет. Она представляет собой череду рвущих душу жалоб, произносимых нараспев псалмов, что-то типа miserere [4], и сопровождается мрачным кандальным звоном; ее невозможно слушать равнодушно. В ней с детской прямотой рассказывается об ужасной участи каторжников. Ее простые слова не меняются, как и страдания ссыльных, поэтому она всегда находит отклик в сердцах крестьян.

Не пытаясь узнать, является ли искупление пропорциональным вине осужденного, сибиряки, слушающие эту песнь, понимают ее душу. Жители суровой земли, они на своей шкуре испытали тяготы жизни в Сибири и потому с особым чувством внимают пению «несчастных», как они называют ссыльных. Немощный старик, здоровяк-работник, бедная вдова — все они приносят узникам свою медную лепту или кусок черного хлеба и глубоко кланяются тому, кто принял их скромное подношение.

Строго следуя предписанию, полученному от капитана Еменова, солдаты воспрепятствовали попыткам пленников вступить в общение с каторжниками, с любопытством взиравшими на новых товарищей. Проложив энергичными ударами прикладов дорогу через партию каторжан, солдаты препроводили французов в дом, где их ждал офицер.

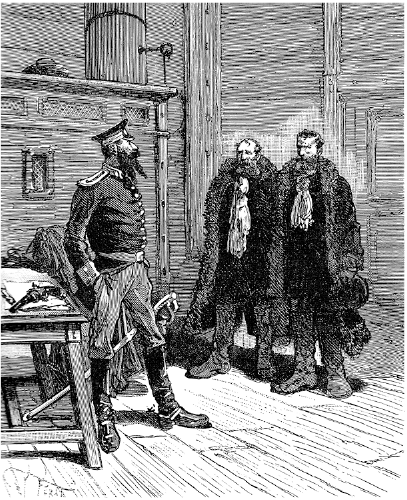

Смеркалось. Но в предвидении встречи с путешественниками капитан позаботился как следует осветить скромное помещение. Скинув широкую енотовую шубу и оставшись в перетянутом ремнями синем мундире с золотыми пуговицами и, словно на параде, сапогах со шпорами, он оперся о сложенную из кирпича монументальную печь, где с ревом трещали цельные еловые бревна. Напротив, на грубо сколоченном столе, были разложены всевозможные бумаги, поверх которых, заменяя пресс-папье, лежал револьвер большого калибра.

Дверь распахнулась, солдаты втолкнули в комнату своих подконвойных, а сами, с громким стуком поставив на пол ружья, остались караулить в соседней комнате; оба незнакомца вежливо поприветствовали офицера.

Не ответив на приветствия даже кивком, офицер по очереди оглядел путешественников, смерив их взглядом своих светло-голубых, почти бесцветных глаз; так обычно смотрят полицейские, дабы в один миг, окинув вас взором с ног до головы, составить ваш словесный портрет ничуть не хуже фотографа, снявшего вас на карточку.

Перед офицером стояли двое мужчин в расцвете лет, среднего роста и крепкого сложения; их лица, несмотря на вполне естественную озабоченность, дышали искренностью и прямодушием. Особой приметой, за которую, похоже, главным образом и уцепился капитан, оказались истинно мужицкие бороды путешественников с той разницей, что сие мужское украшение у одного было светло-рыжим, а у другого — черным, как эбеновое дерево. Однако и у одного, и у другого бороды отличались ухоженностью, что свойственно людям, заботящимся о чистоте, этом первом признаке привычки к комфорту. Костюмы для путешествия, в которых остались пленники, сбросив широченные шубы, сидели на них как влитые и отличались элегантностью и изяществом отделки, что указывало на то, что владельцы их отнюдь не являлись первыми встречными.

Капитан на минуту задумался. Проведя несколько раз рукой по седеющим бакенбардам, смыкавшимся, как принято у казаков, с густыми усами, подстриженными щеточкой, он подался вперед и сурово обратился к путешественникам по-русски:

— Кто вы такие?

— Сударь, — твердо, но исключительно вежливо ответил блондин, — имею честь заметить вам, что ни я, ни мой друг не понимаем русского языка. Поэтому мы вынуждены просить вас обращаться к нам по-французски, на нашем языке, который вы, как и большинство ваших соотечественников, наверняка знаете в совершенстве.

— Однако! — прервал их офицер. — Вы, голубчики, еще хитрее, чем я думал. Ладно, согласен. Я спрошу по-французски, хотя живо могу научить вас говорить по-русски, да еще как бегло, даже после одного урока, который по моему приказу даст вам Иван, чья грамматика называется кнут, и он безошибочно применяет ее правила.

— Вы сказали: кнут! — возмущенно воскликнул светловолосый путешественник, побледнев от возмущения, в то время как его товарищ, менее храбрый или, возможно, более впечатлительный, являл все признаки настоящего ужаса.

— Я сказал и повторю: кнут.

— Не знаю, право, сплю я или грежу наяву. Известно, что русские должностные лица, а особенно низшие чины совершенно чудовищно злоупотребляют своим положением, тем не менее мне бы хотелось видеть в вашей угрозе всего лишь пустое бахвальство, причину которого я объяснить не могу; разве что...

— Разве что?

— ...мы стали жертвами чудовищной ошибки.

— Вы все лучше и лучше играете свою роль. Ведь никто из подданных его императорского величества не осмелился бы так разговаривать со скромным служителем, представляющим здесь его величество, и это побуждает меня усомниться в ваших личностях.

— Но я вам уже сказал и готов повторить: мы французы. Вы очень легко в этом убедитесь, если посмотрите наши паспорта, что лежат у нас в чемодане. Если бы ваши люди не набросились на нас, словно дикари, мы бы уже давно вам их предъявили.

Капитан не ответил. Убрав револьвер, придавливавший разложенные на столе бумаги, он взял одну из них и негромко прочел: «Рост средний...» Так и есть. «Носят окладистую бороду. У одного волосы светлые, у другого темные. Очень деятельные. Особенно светловолосый. Невероятно хитрые... бегло говорят на нескольких языках».

— Точно они, голубчики, — промолвил в сторону офицер. — Посмотрим, насколько у них хватит дерзости. Пожалуй, позволю себе еще немного позабавиться, ведь в этом поганом краю развлечения редки.

— Итак, вы говорите, — продолжил он, притворно смягчив грубый тон, — что вы французы?

— Я вам это уже сказал.

— И как вас зовут?

— Жюльен де Клене, а это мой товарищ Жак Арно.

— Отлично. И разумеется, вы путешествуете ради собственного удовольствия?

— Не совсем так. Господин Жак Арно путешествует по делу, а я сопровождаю его для собственного удовольствия и, надеюсь, для его удовольствия тоже.

— У мерзавца и впрямь язык отлично подвешен, — процедил капитан сквозь зубы. — Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не будет ли с моей стороны нескромным спросить вас о цели вашего путешествия?

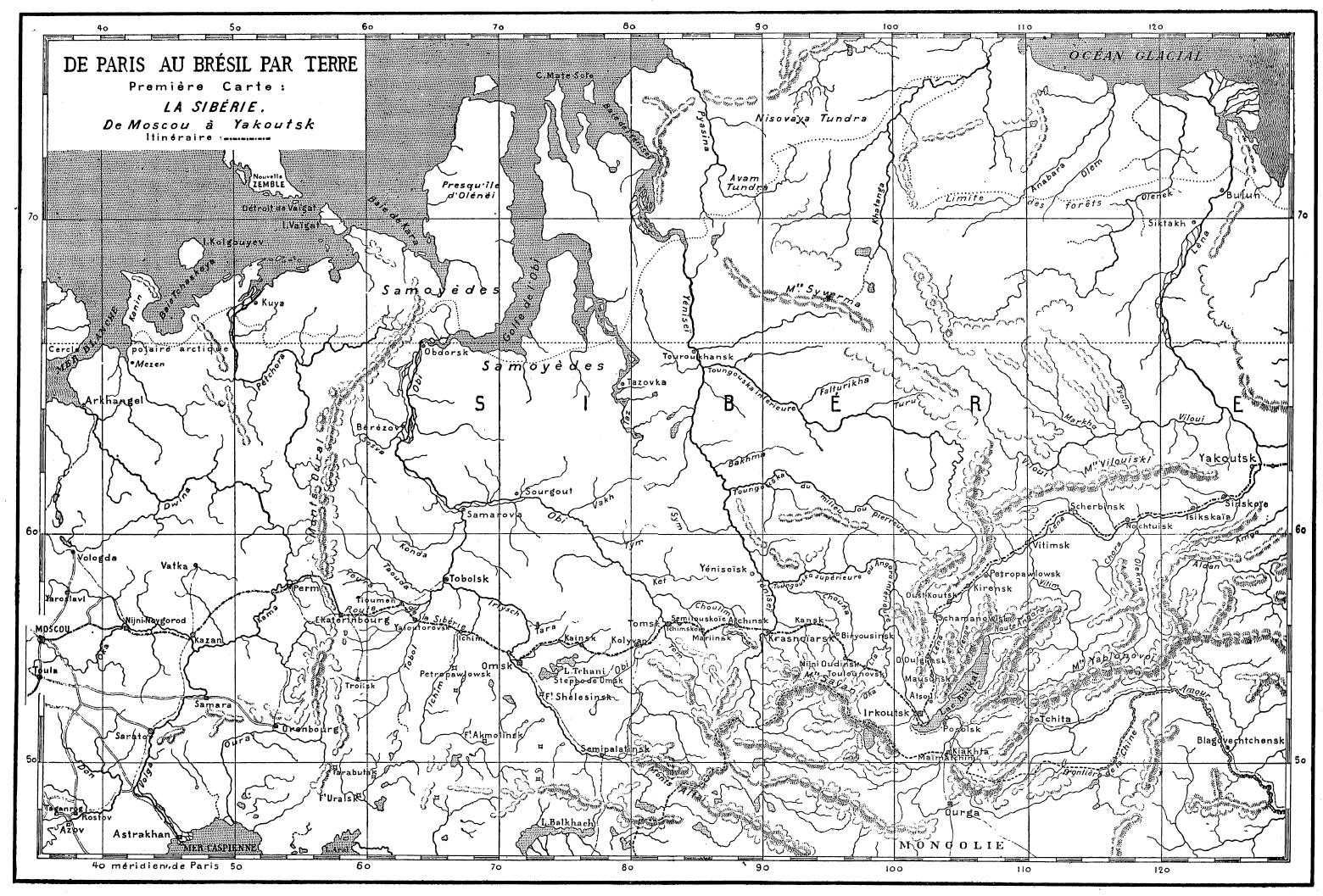

— Нисколько. Мы едем в Бразилию!

Капитан не был готов к столь ошеломляющему ответу, последовавшему от человека, казавшегося вполне разумным, однако явно не сознававшего, что разговор происходит в сибирской избе в нескольких километрах от Томска, то есть на 56-м градусе северной широты и 82-м градусе восточной долготы [5]. Так что при упоминании солнечной страны лицо капитана вытянулось от удивления, ибо горячее бразильское солнце явно никак не вязалось с трескучим морозом, от которого все три собеседника мерзли даже перед раскаленной добела печкой.

— В Бра... Бразилию... — оторопело произнес офицер. — Но в Бразилию не ездят по...

— По суше. Совершенно верно. Есть Берингов пролив, отделяющий Азию от Америки. Пятьдесят с чем-то километров. Сущие пустяки. Но мы преодолеем его зимой, по льду. Дело в том, что мой друг ужасно боится морской болезни. И именно этот страх стал причиной того, что мы оказались в Сибири, а теперь имеем честь познакомиться с вами.

Последние слова, произнесенные с легкой непринужденностью парижанина, везде чувствующего себя свободно, неожиданно пробудили гнев, вот уже несколько минут скапливавшийся в черепной коробке капитана. И взрыв не заставил себя ждать.

— Довольно, сукины дети! Если я и люблю иногда пошутить, то шуточки мои как у медведя... с когтями и клыками. И я не терплю, когда смеются надо мной. Так что повторяю: довольно врать!.. Маски сброшены! Ты называешь себя Жюльеном де Клене, но на самом деле ты Алексей Богданов, студент Рижского университета! А тебя, так называемый Жак Арно, зовут Николай Битжинский, и ты студент из Москвы. И вы оба принадлежите к мерзкой секте нигилистов, заговорщиков, злоумышлявших против нашего батюшки царя! Вас приговорили к пожизненной каторге, но неделю назад вы бежали из Томска... Ну что, убедились, что я все про вас знаю?!

Заслышав громогласную речь своего начальника, ожидавший в соседней комнате унтер-офицер потихоньку приоткрыл дверь, готовый в случае необходимости прийти на помощь.

— А, это ты, Михаил, — мигом взяв себя в руки, произнес капитан Еменов. — Забирай эту парочку. Отведи их на этап да свяжи хорошенько, потому что здесь у нас нет ни кандалов, ни кузнеца. Так что кандалы на них наденут, только когда прибудем в Красноярск. Да предупреди старосту, что он головой мне за них отвечает.

[4] Miserere («Помилуй меня, Боже») — католическое песнопение на текст 50 псалма.

[5] ...в нескольких километрах от Томска, то есть на 56-м градусе северной широты и 82-м градусе восточной долготы. — Здесь и далее в первой части романа Буссенар указывает долготу по Парижскому меридиану. Точные координаты Томска: 56°29' северной широты и 84°57' восточной долготы (по Гринвичу).

[2] Доха — длинная и просторная шуба, часто двусторонняя, с широкими рукавами и большим отложным воротником; обычная одежда в Сибири и на Дальнем Востоке.

[3] «Милосердная» — известная с XVIII века песнь каторжных, которую они пели, проходя по селениям и прося милостыню:

Милосердные наши батюшки,

Не забудьте нас, невольников,

Заключенных, — Христа ради! —

Пропитайте-ка, наши батюшки,

Пропитайте нас, бедных заключенных!

(Цитируется по первому тому трехтомника С. В. Максимова «Сибирь и каторга».)

[1] Капитану не пришлось дважды повторять приказ солдатам, а точнее, отряду казаков. — Наличие казаков в подчинении капитана Еменова, начальника конвойной команды, для 1878 года (когда начинается действие романа) является анахронизмом. Действительно, в 1822–1865 годах в этапные команды, конвоировавшие осужденных на каторжные работы, входили, помимо офицеров и пеших солдат, четыре конных городовых казака. Но с 1865 года был утвержден новый состав пешеэтапных команд: офицер, фельдфебель, старший унтер-офицер, три младших унтер-офицера второго разряда, шесть ефрейторов, пятьдесят пять рядовых. Из нестроевых при каждой команде было по одному младшему писарю и три сторожа.

Глава II

Злоключения ссыльнокаторжных. — Дорога длиною в два года. — Пройти пешком в кандалах две тысячи лье. — Что русское начальство подразумевает под облегчением участи каторжников. — Реванш капитана Еменова. — В бараке. — Ад сибирской каторги. — Староста. — Как скрывают побег ссыльнокаторжных. — Полковник Сергей Михайлов. — Солидарность ссыльных. — Нищенский капитал. — Луч надежды

Мы не собираемся ни писать историю сибирского этапа, ни отягощать наше повествование описанием страданий приговоренных к ссылке в Сибирь. Тем не менее наш краткий рассказ, необходимый для ясности повествования, основан исключительно на документах из самых авторитетных источников.

Двадцать лет назад русские, осужденные на каторжные работы, пешком проходили колоссальное расстояние, отделяющее Москву от мест их сибирской каторги. До рудников Забайкалья им приходилось пройти примерно две тысячи французских лье, до Якутска — две тысячи двести лье. Да, все правильно. Две тысячи двести лье! Восемь тысяч восемьсот километров! Почти четвертая часть окружности земного шара. Два года пешего пути до забайкальских рудников. Два с половиной года до Якутска.

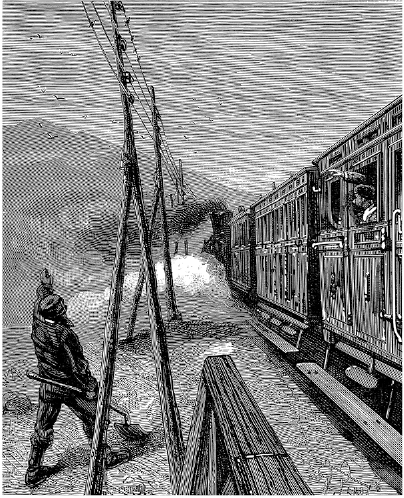

С тех пор администрация попыталась предпринять некоторые улучшения, к несчастью скорее внешние, нежели по существу. Ибо на деле они даже не уменьшили расходов на этапирование. Осужденных собирают со всех концов страны либо в Москве, либо в Нижнем Новгороде. Затем партию сажают на пароход и по Каме, одному из притоков Волги, препровождают в Пермь. Из Перми их везут по железной дороге через весь Урал до Екатеринбурга; потом на повозках доставляют в Тюмень, где баржи, взяв их на борт, долго плывут вниз по Тоболу до Тобольска, а от Тобольска до слияния Иртыша и Оби и дальше, уже поднимаясь вверх по Оби, прибывают в Томск.

Найдется тот, кто, узнав об этих новшествах, станет утверждать, что теперь бо́льшую часть пути ссыльные уже не идут пешком, а значит, не страдают от бесконечной усталости, поскольку пешком им остается пройти всего ничего, только чтобы добраться до места своего поселения. Легкомысленный в порыве поспешного оптимизма такой человек может заявить: «Да ведь путь от Томска до поселения не идет ни в какое сравнение с прежним путем!» Но на деле до поселения ссыльнокаторжных на реке Кара [6] расстояние составляет три тысячи восемьдесят километров, и, чтобы дойти до него пешим ходом, требуется девять месяцев. А если каторжников отправляют в Якутск, то это еще четыре тысячи шестьсот восемьдесят километров пешком. Бескрайние просторы Российской империи на каждом шагу преподносят подобного рода сюрпризы.

Но когда речь заходит о политических ссыльных, то начальство, видимо, полагает, что Якутск расположен слишком близко к Петербургу, и высылает политических в Заполярье — Верхоянск и Нижнеколымск [7], в окрестности зимовки экспедиции Норденшельда [8], а значит, к четырем тысячам шестистам восьмидесяти километрам, отделяющим Томск от Якутска, надо добавить еще расстояние между Якутском и Нижнеколымском, составляющее две тысячи триста двадцать километров.

Прибавив к 4680 километрам 2320 километров, получим в целом семь тысяч километров, что равно одной тысяче семистам пятидесяти французских лье. Простая арифметическая операция показывает, что по протяженности этот путь не намного отличается от упомянутого выше пути в две тысячи лье, а чтобы преодолеть его пешком, потребуется два года.

Так разве мы не правы, говоря, что предпринятые изменения улучшили положение лишь внешне, а не по существу?

Впрочем, читая труд русского писателя Максимова [9], три тома которого посвящены сибирской каторге, вряд ли можно назвать улучшением недавно введенную систему перевозки заключенных из Москвы в Томск. Полагая своим долгом приподнять всего лишь уголок завесы, за которой открывается неприглядная реальность, Максимов ярко описал ту часть пути, что проходит в повозках. Согласно его рассказу, каторжники, которым пришлось проехать на этом средстве транспорта, или «транспортировки», как его чаще называют, единодушно заявляли, что подобный вид перевозки предназначен исключительно для мучения людей и тягловых животных. Узники, прикованные к низеньким скамеечкам, вынуждены сидеть неподвижно на протяжении восьми, а то и десяти часов, не имея возможности укрыться от непогоды, отчего рубище их очень быстро превращается в лохмотья. Они не могут смягчить ни толчки повозки, подпрыгивающей на рытвинах и колдобинах дороги, ни подскоки на ухабах, ни тряскую езду по бревнам, брошенным поперек пути в жидкую грязь; такая поездка напоминает передвижение по белым и черным клавишам фортепьяно.

Баржи, в которых ссыльных переправляют из Тюмени в Томск, тянут на буксире пароходы. Эти плавучие тюрьмы нисколько не более удобны, чем повозки. Каким бы благим ни был замысел сократить длительность пути ссыльных к месту отбывания наказания, исполнение его не дало никакого положительного результата, по крайней мере в том, что касается гигиены. Баржи, более всего напоминающие клетки из оцинкованного железа, из-за большой скученности перевозимых в них людей стали настоящими рассадниками инфекции.

По прибытии в Томск конвой ссыльных проводит в городе несколько дней. Каторжников запирают в тюремный замок, и начальство постепенно распределяет их по более или менее отдаленным уездам. А затем начинается ужасный пеший переход, который может растянуться на целых два года.

Один из таких конвоев, доверенный не столько толковому, сколько рьяному капитану Еменову, отправился в путь утром 25 ноября 1878 года в сторону Якутска. Капитан, неотесанный служака, поседевший под ружьем и зачерствевший душой после долгих лет постоянного созерцания чудовищного зрелища этапа, в этот день находился в еще более отвратительном настроении, чем обычно. Причина заключалась в том, что тремя днями раньше двое заключенных, обманув его бдительность, бежали из Томского тюремного замка, и до сих пор, несмотря на усиленные поиски, найти их не удалось. Оба беглеца, приговоренные к каторжным работам, числились заговорщиками-нигилистами, что лишь усиливало негодование офицера, ибо организации нигилистов побаивался даже царь, несмотря на всю его многочисленную охрану. Однако, как бы то ни было, капитан Еменов со своим этапом обязан был пуститься в путь, предоставив начальнику уездной полиции, всемогущему исправнику, позаботиться о поимке беглецов.

В конце первого дня пути конвой остановился на предписанный уставом отдых в селе Семилужки́ [10]. Когда колонна двинулась дальше, к месту второй остановки в селе Ишим [11], ее нагнал вестовой от исправника. С трудом переводя дух после бешеной скачки, он передал Еменову объемное послание, прочитав которое тот, похоже, изрядно обрадовался. Исправник сообщал офицеру, что появление в Томске двух подозрительных путешественников в точности совпадало со временем побега арестантов. Конечно, документы задержанных в полном порядке, они даже ухитрились раздобыть [12] где-то царскую подорожную... [13] Но ведь тот, кто заинтересован избежать внимания со стороны правосудия, обычно запасается самыми надежными документами. Наконец в паспортах двух путешественников, называющих себя французами, указано, что владельцы их направляются в крайнюю северо-восточную точку Сибири.

Однако это уже не шуточки!.. Французы, слывущие записными домоседами, — и вдруг едут через весь континент, да еще зимой! Прибытие саней путешественников ожидалось через несколько часов, так что конвой не намного опережал их. Завершая свое конфиденциальное послание, исправник предлагал капитану Еменову поступить с путешественниками «по своему усмотрению».

— Черт возьми! Разумеется, я-то уж приму меры, — прорычал солдафон и, как мы уже видели, не теряя времени, произвел арест двух незнакомцев в тот самый момент, когда конвой вступил на главную улицу села Ишим.

Мы охотно верим в то, чего нам особенно хочется. Вот и Еменов, подвергнув своих пленников краткому допросу и бегло ознакомившись с их бумагами, решил, что у него есть все основания для их задержания. И никаких угрызений совести; впрочем, возможно, подобные чувства уже давно не беспокоили его.

Ошеломленные непонятной для них чередой событий, все еще ощущая недомогание после падения, задыхаясь от резкой смены жары и холода и напуганные до смерти, путешественники были немедленно препровождены в барак — длинный деревянный дом, окруженный высоким забором. Такие дома, сооруженные на расстоянии примерно тридцати километров друг от друга на дорогах, по которым следовали конвои, служили ссыльным пристанищами на ночь.

Этапный барак в Ишиме построили более тридцати лет назад; все эти годы он выдерживал натиск ненастья, свирепствующего здесь в любое время года, и пребывание многих сотен тысяч арестантов, так что к настоящему времени он прогнил от конька до фундамента. Снег, засыпавший крышу, таял и проникал во все щели, вода ручейками струилась по почерневшему полу, превращая его в грязную клоаку, где топтались пять сотен несчастных, хотя размеры сего жалкого строения предполагали, что в нем станут размещать не более ста пятидесяти человек.

Конвоир несколько раз сильно ударил в дверь, та распахнулась, и на пороге возник высокий старик с обнаженным торсом.

— Это ты староста? — спросил сержант.

— Да.

— Капитан посылает тебе парочку беглецов. Приглядывай за ними хорошенько. Ты дал капитану слово, так что головой за них отвечаешь.

— Ладно.

Не успели пленники опомниться, как их втолкнули в тесное, грязное помещение и дверь за ними тяжело захлопнулась. От сырости и жаркого смрада, наполненного зловонными испарениями, исходившими от гноящихся ран и вонючих лохмотьев скопившихся там людей, виски им словно сдавило железным обручем, в глазах потемнело, легкие отказались дышать, и, не сумев сделать даже шага, они, теряя сознание и инстинктивно взмахнув руками, рухнули на лежащих вповалку людей. Обморок оказался затяжным; товарищи по несчастью как могли пытались помочь им, но, лишь влив каждому в рот по глотку водки, они сумели вернуть их к жизни. Однако даже водка не смогла возместить отсутствие доброго глотка свежего воздуха.

С трудом открыв глаза, несчастные с ужасом, вполне естественным в их положении, озирались по сторонам, не понимая, где они находятся и откуда взялся этот кошмар.

Справа и слева вдоль стены в два ряда, один над другим, протянулись полати, сбитые из досок, скользких от грязи. На них вповалку спали измученные дорогой каторжники; многие во сне стонали от боли, причиняемой впивавшимися в тело кандалами. Из-за удушающей жары они сбрасывали с себя промокшие лохмотья и подкладывали их под себя вместо матрасов. Обнаженные по пояс, с мертвенно-бледной кожей и проступающими сквозь нее ребрами, они тяжело дышали, хрипели, заходились в кашле, и все эти звуки сливались в один ужасающий концерт.

Те, кто не смог найти место на вонючих убогих ложах, просто падали на пол, на запакощенные доски в проходах, или забивались под полати. Близкие к обмороку от давящей усталости, тяжесть которой усугублялась постоянным поглощением удушающих миазмов, каторжники в основном спали в одной и той же вынужденной позе. Со свинцового цвета лицами, запавшими глазами и жуткими ранами на тощих руках и ногах, более напоминающие скелеты, нежели людей, каторжники, лежа вповалку и забывшись тяжелым сном, инстинктивно пытались освободиться от оков.

Внезапно Жак Арно и Жюльен де Клене осознали, что произошло нечто ужасное.

— Куда мы попали? И кто вы? — душераздирающим голосом воскликнул Жак Арно, увидев в тусклом мерцании светильников печальное, благородное лицо старосты. — Я хочу выйти отсюда! Разве вы не видите, что я умираю?.. Помогите, на помощь!

Ответом ему стали звон цепей, вздохи и хрипы, а вокруг по-прежнему разливались зловоние и смрад.

— Не кричи, братец, не надо, — тихо сказал ему староста. — Пожалей страдальцев, окажи милость тем, кто смог заснуть!

Жюльен, более выносливый и, возможно, менее впечатлительный, чем его друг, постепенно обрел свое привычное хладнокровие и приспособился к удушливому воздуху.

— Кто вы? — в свою очередь спросил он старика, чье суровое лицо выражало самое искреннее сочувствие.

— Такой же осужденный, как и вы, бедные мои дети... Даже хуже: каторжник.

— Но, — тихо промолвил Жюльен дрожащим голосом, — мы не русские... Мы с другом — французские путешественники... задержанные недавно с явным нарушением всех и всяческих прав. Мы не знаем ваших обычаев и законов, вашей социальной борьбы, ваших требований. Мы никогда не участвовали в заговорах... но стали жертвами чудовищного произвола, потому что офицер, приказавший бросить нас сюда, считает и утверждает, что мы русские студенты, принадлежащие к секте нигилистов.

— Двое молодых людей, приговоренных московским судом, Алексей Богданов и Николай Битжинский, бежали из тюрьмы в Томске, — немного успокоившись, продолжил Жак. — По крайней мере, это то, что мне удалось понять во время нашего допроса. А офицер, этот палач, решил присудить нам их имена и проступки. И это, сударь, чистая правда, даем вам честное слово.

— Верю вам, ребятушки, — ласково отозвался староста, — и я в отчаянии, что эта ужасная ошибка, вольная или невольная, произошла по вине мерзавца, которому приказано доставить нас к месту отбывания ссылки.

— Вы говорите: вольная или невольная?..

— Увы, да. Этот негодяй сумеет извлечь выгоду из случившегося. Вы вряд ли знаете, что, выйдя на этап с определенным количеством ссыльных, конвойный офицер обязан сдать точно такое же число доверенных ему несчастных, за исключением тех, кто скончался в дороге, но их свидетельство о смерти должно быть соответствующим образом заверено. Если во время этапа случается побег, конвойный офицер в определенной степени несет за него ответственность. Его могут подвергнуть дисциплинарному взысканию или замедлить продвижение по службе; в любом случае его так или иначе ожидает строгое наказание. Среди конвойных есть честные офицеры, готовые в случае побега нести за него ответственность, но капитан Еменов к ним не принадлежит. Он всеми возможными способами хватает первых встречных, чтобы заменить ими беглецов.

— Но это же подлость!

— Вы правы, именно подлость. Тем более что у сосланных на рудники больше нет имени, ибо в ведомость их заносят под номером. Так что невиновные теряют не только свое гражданское состояние, но и свою личность и им до самой кончины остается лишь страдать в глубинах подземного ада!

— Значит, и нас ждет такая же участь?

— Да. По крайней мере, до тех пор, пока не найдется смельчак, который отважится презреть ярость этого солдафона и вернуть вам свободу.

— Но этот человек...

— Этим человеком буду я.

— Вы! — воскликнули в один голос оба друга. — Но кто же вы?

— Мое заточение длится уже два года. А раньше я был полковником при генеральном штабе, и звали меня Сергей Михайлов, профессор Военного института в Петербурге...

— Так это вы!.. — не сумев сдержаться, воскликнул Жюльен де Клене. — Полковник Михайлов!.. Знаменитый ученый, когда-то почтивший меня своим расположением... Вспомните Париж, полковник... несколько вечеров, проведенных в доме мадам П. [14] вместе с вашим знаменитым соотечественником Тургеневым... Наши выступления в Географическом обществе... Неужели вы меня не помните? Я — Жюльен де Клене.

— Жюльен де Клене, — повторил староста приглушенным голосом, — путешественник, прошедший Мексику, аргентинскую пампу, посетивший неисследованные острова Океании! Бедный мальчик, в каком аду мы встретились!

Изрядным усилием воли полковник подавил чувства, пробужденные дорогими воспоминаниями, и продолжил:

— Еще не зная, кто вы, я уже решил исправить чудовищную несправедливость, жертвой которой вы стали. Теперь же, когда я узнал в вас друзей, мое желание помочь вам еще более окрепло. Но прежде скажите: вы потихоньку приходите в себя? Начинаете привыкать к здешней сырости, жаре и смраду, к удушающим запахам?

— О, — шутливым тоном отозвался Жюльен, постаравшись сохранить свойственный парижанам юмор, — я, конечно, дышу, но не так часто, как хотелось бы.

— А я, — проговорил Жак, по бледному лицу которого струились крупные капли пота, — я едва вижу, еле слышу, а ноги отказываются меня держать.

— Вот, выпейте водки, — ответил староста. — В ожидании, когда откроют дверь, это единственное лекарство.

— Но как же вы?..

— Не беспокойтесь. Я уже привык не спать, обходиться почти без еды и не дышать полной грудью. К тому же мои обязанности, пусть совсем скромные и безвозмездные, если выполнять их так, как понимаю их я, требуют постоянного внимания, поэтому на себя времени, в сущности, не остается.

— А в чем состоят ваши обязанности?

— Они очень разные, ведь я староста партии. Вам вряд ли известно значение этого слова и все те правомочия, что возложены на старосту. Поэтому позвольте мне все коротко объяснить.

Традиционная русская общинность сохраняется также и среди ссыльных. Все свои средства они складывают в общий котел, и никто, ни политический, ни уголовник, не помышляет забрать оттуда даже копейку для собственных нужд. Перед отправкой на этап ссыльные выбирают одного из своих, обычно того, кто постарше, и вручают ему свои сбережения; по поручению общества выборный старается облегчить их положение посредством разумного использования этого нищенского капитала. Сейчас я разъясню. Сторожа на этапах имеют обыкновение облагать несчастных поборами, увернуться от которых мы не можем. Но у меня не хватит духа сердиться на этих бедолаг, почти таких же нищих, как и мы, ибо я хорошо помню, что государство выдает им четыреста кило муки и три рубля, иначе говоря — семь с половиной франков в год! Так что они постоянно пребывают в поисках новых «морковок», как весьма образно выражаются французские служаки.

Чаще всего каторжники прибывают на место ночлега промокшие до нитки и продрогшие до костей. «Дров для печи нет, развести огонь невозможно», — говорит сторож. В ответ староста выкладывает денежку из общественной копилки, чтобы сторож раздобыл дров. В следующий раз, желая получить мзду, сторож вынимает оконные рамы. «Они в починке, вам придется спать без окон», — говорит он. За то, чтобы вернуть окна или хотя бы получить несколько досок с тряпками или охапкой сена, чтобы закрыть дыры, староста снова платит. Он платит кузнецу, заклепывающему кандалы, платит за тряпки, которыми оборачивают железные браслеты, платит за водку для несчастного, который, закоченев от холода, упал на дорогу. Он подбодряет слабого, утешает отчаявшегося, напутствует умирающего. А иногда на определенных условиях ему даже удается убедить начальника конвоя закрыть глаза на неисполнение некоторых предписаний, делающих жизнь каторжников совершенно невыносимой.

— На определенных условиях? — удивленно переспросил Жюльен.

— Если конвойный офицер проявляет милосердие к ссыльным, то те сообщают ему через старосту, что по дороге побегов не будет, а староста подтверждает их обязательство своим честным словом. И вплоть до прибытия на место отбывания ссылки каторжники строго соблюдают это обязательство. На месте же, разумеется, они считают себя свободными от данного ради общего интереса обещания. Так, третьего дня я тоже пообещал капитану Еменову... Но будьте спокойны, к вам это обязательство не относится. Впрочем, я совершенно не намерен способствовать вашему побегу, напротив, я постараюсь сделать все, чтобы справедливость была восстановлена и вы покинули этап с гордо поднятой головой, как и подобает людям, не нуждающимся в помиловании, ибо они невиновны и невиновность их полностью доказана. Близится ночь. Светильники гаснут. Скоро совсем стемнеет. Постарайтесь немного отдохнуть. Я же пойду попрошу у сторожа пару охапок сена. Наши товарищи по несчастью освободят вам немного места. Рассчитывайте на меня.

[9] Сергей Максимов (1831–1901) — русский этнограф-беллетрист, путешественник, автор очерков народного быта Русского Севера, Дальнего Востока, юга России, Приуралья и т. д. Автор трехтомного труда «Сибирь и каторга» (1871). Данное сочинение на французский язык не переводилось. На самом деле все подробности этапирования заключенных в Сибирь позаимствованы Буссенаром из статьи Петра Кропоткина «Сибирская ссылка», начало которой было опубликовано в парижской газете «La Justice» («Справедливость») 25 декабря 1883 и 2 января 1884 года. Этот примечательный факт немного приоткрывает завесу над творческим методом романиста: получается, что между зарождением идеи будущего романа и началом его журнальной публикации прошло всего два месяца; иными словами, главы буссенаровских романов печатались по мере их написания. (Соответственно, окончание статьи Кропоткина, опубликованное в пяти номерах марта, писателю уже не понадобилось.) И второй примечательный факт: на момент публикации статьи «Сибирская ссылка» русский революционер-анархист, географ, политэмигрант Петр Кропоткин (1842–1921) уже год как находился в лионской тюрьме (освобожден в 1886-м); думается, это и стало причиной того, что Буссенар в своем романе избегает ссылаться на него, предпочитая указывать цитируемые Кропоткиным источники (в частности, труд Максимова).

[7] Нижнеколымск — первое русское поселение в низовьях Колымы, важный торговый центр второй половины XVIII века (основан в 1644 году). Впоследствии пришел в упадок, затем использовался как опорный пункт экспедиций из устья Колымы. Сейчас — село в Якутии напротив устья реки Анюй.

[8] Адольф Норденшельд (1832–1901) — шведский мореплаватель, исследователь Арктики; в 1878–1879 годах первым прошел из северной Европы Северо-Восточным проходом через Берингов пролив в Тихий океан.

[6] Кара — река в Забайкалье (приток Шилки), вдоль которой располагались семь каторжных тюрем; узники Карийской каторги работали на золотых приисках.

[14] ...несколько вечеров, проведенных в доме мадам П.... — По всей видимости, речь идет об Аделии Лесеньер, госпоже Патриксон (1835–1896), которая в 1872–1877 годах с супругом Филиппом Джоном Патриксоном занималась добычей алмазов на прииске Дютойтспен в Капской колонии. Ее записки «Путешествие в алмазные копи Южной Африки» были опубликованы в журнале «Le Tour du monde» («Вокруг света») в 1878 году. Буссенар ссылается на мадам П. в романе «Похитители бриллиантов», рассказывая историю прииска Дютойтспен. Также в репортаже о поездке в Гвиану писатель сообщает, что в 1879 году, отдыхая в Ипоре, он, страшась морской болезни, отказался от прогулки морем в компании очаровательной мадам П.

[12] ...ухитрились раздобыть где-то царскую подорожную... — Согласно французскому путешественнику Виктору Меньяну, подорожные грамоты были трех категорий: курьерская (выдавалась императорским гонцам), царская (выписывалась прочим чиновникам) и обычная (покупалась путешественниками, едущими по собственным нуждам). Приоритетное право на предоставление лошадей на почтовых станциях имели обладатели курьерской, а в их отсутствие — царской подорожной. Обладатели обычной подорожной нередко были вынуждены ждать два-три дня, пока станционные смотрители выделят им сменных лошадей.

[13] Подорожной называют бумагу с печатью, выданную властями путешественнику. На каждой почтовой станции ее предъявителю предоставляют лошадей для дальнейшей поездки. — Примеч. автора.

[10] Семилужки́ — село, основанное в 1632 году на реке Каменке в 30 км к северо-востоку от Томска. В селе располагался «полуэтап», в котором партии ссыльных, вышедшие из Томска, делали первую остановку на ночлег.

[11] Ишим — село, основанное в 1726 году переселенцами из Ишимской волости Тобольской губернии на реке Яя (территория современной Кемеровской области) в 90 км к востоку от Томска. В селе ссыльные делали не вторую, а четвертую остановку: до этапного острога в Ишиме колонны останавливались в Семилужках (полуэтап), Халдееве (этап) и Турунтаеве (полуэтап). На этапах колонна делала дневную остановку и происходила смена конвойных команд. Соответственно, команда Еменова должна была вернуться в Томск, сопроводив колонну до Халдеева.

Глава III

Встреча на углу Монмартрского предместья и бульваров. — Американский дядюшка. — Человек, которого тяготит многомиллионное наследство. — Послание с бразильской фазенды Жаккари-Мирим. — Счастливая жизнь в понимании американского дядюшки. — Эмоции скептика. — Тревоги канцелярской крысы. — Страх перед морской болезнью. — Злосчастная экскурсия. — Пароксизм морской болезни. — В Бразилию по суше!..

— Боже милосердный, да что случилось? Загорелся Люксембургский дворец? [15] Китайцы осадили «Мулен де ла Галетт»? [16] Во Франции восстановили монархию?..

— Смотри-ка, это Жюльен! Как дела, дорогой друг?

— Это у тебя надо спрашивать, мой бедный Жак, это ты выглядишь словно в воду опущенный.

Тяжело вздыхая, Жак сердечно пожал руку друга, потом вздохнул еще глубже, но ничего не сказал.

— Послушай, — продолжил Жюльен, — может, ты оплакиваешь продажу последней облигации парижского займа? Или тебя уволили со службы? А может, ты женился или заболел или тебя наградили орденом? Ты начинаешь меня беспокоить: во-первых, потому, что ты грустишь, а во-вторых, потому, что ты не у себя в конторе.

— Видишь ли, Жюльен, боюсь, мне скоро предстоит отправиться к черту на кулички.

— Однако! Да ты, похоже, малый не промах. Но насколько мне известно, дьявол проживает не близко, а ты всем заявляешь о своей крайней нелюбви к путешествиям...

— Вот именно! Это и приводит меня в отчаяние. Ведь, возможно, мне все же придется ехать...

— Куда же?

— В Бразилию.

Жюльен больше не мог хранить серьезный вид. И, сотрясаясь всем телом, звучно расхохотался:

— А я-то все пытался понять, куда нынче девался твой цветущий вид и почему сам ты выглядишь мрачнее тучи. Я даже подумал, не просрочил ли ты платеж. Теперь мне понятно, отчего префектура департамента Сена [17] скоро лишится ее просвещеннейшего помощника заведующего. Ты едешь в Бразилию! Путешествие весьма занимательное, а главное, очень быстрое. Бордо, Лиссабон, Дакар, Пернамбуку, Баия [18], Рио-де-Жанейро. Двадцать три дня на пароходе... мигнуть не успеешь, и ты уже в самом центре солнечной страны, посреди роскошной растительности...

— Ох, да будь тамошняя местность уродливее входа в катакомбы, меня это заботило бы куда меньше, чем цена на газ! Но море!.. Ох это море... — нарочито дрожащим голосом завершил Жак, не в состоянии и дальше развивать свою филиппику.

— Однако, — продолжил разговор Жюльен, — ты мне еще не объяснил, почему ты вынужден внезапно отказаться от своих милых сердцу привычек, что за неотложное дело побуждает тебя срываться с места. Я не видел тебя всего полгода, но за шесть месяцев парижская жизнь, заставляющая нас постоянно пребывать на нервах, отчего нас теперь называют невропатами, может преподнести нам немало сюрпризов!

— До вчерашнего вечера моя жизнь была спокойна, словно гладь озера Анген [19]. А с сегодняшнего утра я чувствую себя буквально как на угольях.

— Как покойный Гватимозин [20], оставшийся в памяти богатым и замученным мексиканским царем!

— Ты вряд ли мог бы сказать лучше. Ведь с сегодняшнего утра я действительно являюсь мультимиллионером, хотя и нисколько этим не горжусь.

— Ого! Ты получил наследство!

— Да.

— Дядюшка?

— Да.

— Значит, из Америки; только к наследствам американских дядюшек следует относиться всерьез.

— Да.

— Что ж, тем лучше. А то говорят, такие дядюшки уже перевелись. Так что меня радует и сохранность сей породы, и великое процветание твоих дел. Но полагаю, мы не можем вечно стоять на углу Монмартрского предместья [21], где нас то и дело толкают прохожие. Сейчас половина двенадцатого. Я умираю с голода. Так что идем к Маргери [22] и закажем классический обед. Съедим дюжину бретонских устриц, морской язык, пойманный у берегов Нормандии, закусим мясом молодой куропатки и спрыснем все это бутылочкой старого «Оспис де Бон» [23]. А потом, между грушами и сыром, ты мне расскажешь, что с тобой приключилось. Меня это весьма развлечет, ибо начало уже напоминает рассказ, какие печатают в «Журнале путешествий» [24].

— Да я и сам хотел бы все рассказать. Тем более что сегодня я вряд ли смогу добраться до своего бюро.

— Нисколько не сомневаюсь, — ответил Жюльен, скрывая усмешку.

Через полчаса оба друга, удобно устроившись в отдельном кабинете ресторана, с удовольствием воздали честь трапезе, сервированной для них Адриеном [25], славным малым, всегда восторгавшимся путешественниками и, похоже, питавшим злополучную страсть к дальним странствиям.

Еда, как обычно, была превосходна, а вино восхитительно. Во время завтрака никто словом не обмолвился о несчастьях Жака, внезапно ставшего баловнем фортуны. Но когда Адриен принес кофе, Жюльен, облокотившись о стол, закурил сигару и без всяких предисловий произнес:

— Так ты говорил, что твой дядюшка....

— Умирая, сделал меня своим единственным наследником. Я получил от него письмо, сегодня утром мне вручил его курьер. Вот, прочти, — промолвил Жак, вынимая из кармана пухлый конверт, надписанный размашистым квадратным почерком, а в верхней части заклеенный множеством пестрых почтовых марок с изображением его величества Педру ди Алкантара [26].

— Да тут целый том.

— Читай же... письмо очень интересное.

— И с солидным состоянием.

— Опять смеешься... Дядюшка не часто писал мне.

— Но уж если писал...

— За час как раз уложимся.

— У нас что, так мало времени?..

— Но у меня работа...

— Замолчи, помощник заведующего, и раскрой уши. Я читаю.

Пригубив рюмочку шартреза [27], Жюльен медленно развернул послание и размеренным тоном принялся читать:

Асьенда Жаккари-Мирим, 49 градусов западной долготы по Парижскому меридиану и 21 градус 50 минут южной широты [28] (БРАЗИЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ)

21 июля настоящего, 1878 года

Дорогой племянник,

некоторые дешевые моралисты считали, что нельзя доверять сиюминутным движениям души, ибо они всегда добрые [29]. У меня же, когда я принимал решение в отношении вас, все вышло ровно наоборот. Моим первым порывом было оставить вас без наследства, однако я задушил эту глупую мысль в зародыше и, умирая, назначаю вас своим единственным наследником.

Полагаю, вы не скажете, что я был не прав, отогнав от себя первую пришедшую в голову мысль, которую, как ни крути, нельзя было назвать доброй.

Не стану углубляться в причины, побудившие меня так поступить. Мое решение было исключительно спонтанным, хотя я с вами и не знаком, точнее, знаю вас только по нескольким письмам хорошо воспитанного племянника к пожилому господину, подходящему на роль американского дядюшки.

Я долго сердился на вас, потому что, выучившись на юриста, что само по себе я считаю глупостью Старого Света, вы устремились на поиски общественного положения, как какой-то Жером Патюро [30].

Ваша добрейшая матушка, моя сестра, по дружбе попросила у меня совета относительно сей деликатной проблемы. Обоснованно или нет, но меня считали упрямцем, потому что, покинув страну в двадцать лет даже без башмаков, точнее, в одних сабо, я сумел сколотить весьма недурственное состояние. Обратной почтой я ответил ей, чтобы она как можно скорее прислала вас ко мне на фазенду Жаккари-Мирим, где вас ждут распростертые объятия, сердце, не ведающее скупости, когда речь заходит о проявлении чувств, и сейф размером с артиллерийский бронированный катер.

Ваша матушка заколебалась; она испугалась. Я не мог ее за это порицать: тревоги матери равны ее любви.

А что до вас, племянничек, то вы в этом случае явили мне образчик малодушия, а говоря прямо — трусости, что меня изрядно возмутило.

С отчаянной энергией труса вы выдвинули в качестве последнего средства защиты ужас, который вы испытываете при одной только мысли об обычном плавании продолжительностью в двадцать три дня.

Я пообещал себе забыть вас и сделал это без особых затруднений.

Тем временем вы взяли на себя труд сообщить мне о своих планах и предложили мне разделить с вами ваши надежды.

Вам было двадцать пять, и вы, как любой молодой человек из приличной семьи, воспитанный согласно правилам, принятым в буржуазной среде, столь дорогой сердцу наших средних классов, мечтали о скромной, но бесполезной должности супрефекта, дабы, исполнившись величия, представлять администрацию в провинциальном городе наподобие Бриансона [31] или Брив-ла-Гайарда [32].

Завершив курс обучения юриспруденции, вы также могли добиваться опасной чести занять пост заместителя прокурора республики в суде первой инстанции какого-нибудь городка, носящего звучное название вроде Лодева [33] или Понтиви [34].

Но чиновникам, занимающим эти теплые места, иногда приходится менять место жительства, что никак не соответствует вашему стремлению к оседлой жизни.

Итак, вы отмели расшитый галунами фрак супрефекта и строгую мантию заместителя прокурора и решили стать простой канцелярской крысой.

Браво, племянничек! Обычно мы редко следуем нашим принципам, а потому поздравляю вас за ваш выбор.

Возможно, вы дослужились до должности старшего клерка или даже помощника заведующего и получаете три тысячи пятьсот франков жалованья в год. Вы маетесь за огромным письменным столом, затянутым зеленым репсом, что является высшим шиком для конторской мебели. У вас есть подчиненные, что ревниво следят за каждым вашим шагом, курьеры, что вас боготворят, швейцар в галунах, что кланяется вам чуть не до земли.

И что вам еще надо?..

Дурак!..

— Однако сказано излишне резко, — прервал чтение Жюльен, снова раскуривая свою сигару. — Впрочем, не будем заострять внимания на форме. Перейдем к сути. Твой дядюшка, дорогой мой, производит на меня впечатление большого философа.

— Продолжай, — ответил Жак, безропотно готовый выслушивать и дальнейшие не слишком лестные определения.

Дурак!..

Ведь здесь ты бы смог наслаждаться жизнью, как умеют наслаждаться ею помещики Нового Света.

Я отчетливо представляю твою квартирку на улице Дюрантен, что на Монмартре, состоящую из нескольких душных комнат с маленькими окнами и со всех сторон окруженную соседями.

Ты ежедневно, с регулярностью приступов хронического ревматизма, ходишь из дома в контору и обратно. Тебя душит галстук, твои движения сковывает костюм, в зависимости от времени года ты дрожишь от холода под зонтиком, или шлепаешь по грязи посреди улицы, или, подобно губке, впитываешь и поглощаешь тучи грязной пыли.

Поход из дома в контору и обратно — единственный маршрут, который ты проходишь в своей жизни, той однообразной жизни, от которой у тебя растет брюшко и выпадают волосы.

В остальном же ты вынужден соизмерять как свои удовольствия, так и неприятности, подчинять аппетит жалованью, а сон работе, создавать комфорт в зависимости от наличия излишков, и заводить знакомства в зависимости от пользы, которую они приносят. Тебе приходится высчитывать стоимость яйца и велеть служанке подавать вчерашнюю говядину. Раз в две недели ты наверняка ходишь в театр, но при этом ты вынужден курить сигары стоимостью в один су. Наконец, тебе приходится улыбаться начальству, тогда как на самом деле ты готов послать его к дьяволу, жать руку развратнику, потому что у него есть лапа в министерстве, и, не испытывая никакого почтения, кланяться людям совершенно безмозглым, вырвавшимся в начальство исключительно благодаря своей тупости.

В конце концов, ты остаешься один на один со своими иллюзиями, которые есть в душе каждого молодого человека, но, прозябая среди шумных, жадных, эгоистичных, придурковатых и продажных личностей, ты день за днем теряешь кусочек своей души, пока наконец не станешь частью этой толпы. Да, совсем скоро ты дойдешь до этого, канцелярская ты крыса!

В то время как здесь, будучи обладателем участка размером в двести квадратных километров, дворца, построенного с учетом твоих требований, опьяняясь солнечным светом и чистым воздухом, не ограничивая своих желаний, прихотей и фантазий, ты мог бы вести жизнь, не доступную ни одному монарху, ни одному президенту республики, в каком бы полушарии ни находились страны, которыми они правят.

Хочешь бифштекс или незатейливый кусок мяса на косточке? Прикажи забить быка: у меня их десять тысяч, или барана, точного количества которых я, право, не знаю — их у меня примерно тысяч пять.

Когда же твой аппетит будет удовлетворен, твои люди выкинут оставшееся мясо диким собакам или речным крокодилам.

Желаешь поохотиться? Хочешь загнать викунью [35], нанду или гуанако? Выбирай среди моих двух тысяч лошадей любого скакуна, перед которыми меркнут все ваши незавидные клячи, да и ваши разноцветные, словно попугаи, жокеи.

Тебе хочется послушать музыку? Слушай чудесную симфонию, оркестрованную прямо в лесной чаще артистом, чье имя сама природа.

Ты пожелал драгоценностей, золота, дорогой мебели? Рудники и бескрайние леса смогут удовлетворить потребности всего мира.

Хочешь осуществлять все желания? Стремишься к невозможному? Дерзай, и, я уверен, у тебя получится.

А если однажды ты почувствуешь ностальгию по Старому Свету — человек, увы, несовершенен, — ничто не помешает тебе приехать на несколько месяцев в твой Париж, тратить там по десять тысяч франков в день, осчастливив при этом немногих людей и наплодив множество неблагодарных и завистников.

Поездка даст тебе возможность сравнить электрическое освещение с нашим экваториальным солнцем, витрины Пале-Рояля [36] с сокровищницей феи цветов и монументы, созданные руками человека, с готическими арками девственного леса. Вдобавок ты сможешь сопоставить ту безграничную свободу, которой ты наслаждаешься здесь, и вашу жалкую куцую цивилизацию, об углы которой постоянно набиваешь шишки, и оценить каждую по ее достоинству.

Вот, сударь мой племянничек, тихое безбедное существование, о котором я когда-то мечтал для вас.

Затем я решил оставить свое немалое наследство государству; однако в последний момент меня охватила какая-то непонятная щепетильность, истоки которой я так и не смог определить. Я словно вновь перенесся в Турень [37], в уголок, откуда мы все родом. Я увидел кроткое и любящее лицо моей бедной, преждевременно скончавшейся сестры и рядом с ней вас, сначала толстощекого карапуза, а потом молодого человека, которого я был бы рад обнять и назвать своим сыном...

Короче, я не смог сопротивляться голосу крови.

Так что, дорогой мой племянничек, этим письмом я назначаю вас моим единственным и полноправным наследником.

Вам отойдет моя земля в Жаккари-Мирим. Мои леса, луга и пастбища; мои золотые и алмазные прииски. Мои стада быков, лошадей и овец; мои плантации табака, кофе, какао и сахарного тростника. Вам достанутся все мои вещи и запасы на складах, мои серебряные слитки, мои бриллианты, хранящиеся в Императорском банке Рио, — одним словом, все, что у меня есть.

Для вступления в наследство я ставлю вам единственное условие: вы должны сами, лично, прибыть в Бразилию, на фазенду Жаккари-Мирим, и вступить во владение имуществом.

Иначе оставайтесь на всю жизнь канцелярской крысой. А мое поместье отойдет государству.

Я все сказал.

На этом, дорогой племянничек, счастливого путешествия.

Ваш американский дядюшка,

Леонар Вуазен.

P. S. Когда вы получите это письмо, я уже буду лежать в могиле. Мой управляющий, отличный малый, которого я вам очень рекомендую, похоронит мои останки на территории асьенды, но достаточно далеко от дома, чтобы они не мешали живым.

Зрелище могилы порой наводит на печальные мысли.

И все же время от времени приходите ко мне на могилку.

— Жак, — медленно и серьезно произнес Жюльен, завершив чтение документа, — я только что сказал, что твой дядя был философом, сейчас я хочу добавить, что у него было золотое сердце. Читая между строк, я чувствовал, как каждое его слово дышит нежностью и стремлением любить, а нарочитый скептицизм выполняет лишь роль наброшенной на них прозрачной вуали. Скажу откровенно: в свое время ты совершил заведомую глупость, не отважившись поехать навестить этого замечательного человека. И что ты теперь намереваешься делать?

— Да я и сам не знаю! При одной только мысли, что придется подняться на борт судна, меня охватывает страх.

— Ты что, болен?

— Это хуже, чем болезнь... Это самое ужасное, что можно вообразить!

— Ах так! Ты что, трус? Да нет же. Во время войны я видел тебя в деле [38]. Ты лихо сражался. Уж я в этом разбираюсь.

— И как бы ты поступил на моем месте?

— Очень просто. Я бы немедленно помчался в контору компании «Мессажери маритим» [39], зарезервировал себе место на ближайшем пакетботе, отправляющемся в Бразилию, а прибыв на фазенду, положил бы скромный букетик на дядюшкину могилу... что расположена на отшибе от дома...

— Я умру по дороге, это точно.

— Трус, мокрая курица!

— Ты просто не знаешь, что такое морская болезнь.

— А ты?

— Я-то прекрасно знаю. Однажды, на свое несчастье, я захотел проехать из Гавра в Кан [40] морем. Предполагал совершить приятную прогулку, а по возвращении рассказать коллегам о странствиях настоящего морского волка. Стоило мне ступить на мостик, перекинутый между набережной и пароходом, как меня внезапно сразил ужасный недуг, напоминавший одновременно холеру и воспаление мозга.

— Всего-навсего морская болезнь.

— Согласен. Но симптомы ее были столь сильными и явными, что я возбудил отвращение и жалость не только у пассажиров, но даже у матросов. Лежа пластом, словно умирающий, икая каждую секунду, я пытался справиться с исторжением из меня потока гадостей, но все усилия мои были напрасны, и мне казалось, что я вот-вот, подобно зверю, умру в собственных нечистотах.

— К качке можно привыкнуть.

— Это тебе так кажется. Переход из Гавра в Кан длится примерно три часа. В этот день море штормило, и плавание заняло восемь часов. И на протяжении всего этого времени мне становилось только хуже. Я стал терять сознание, меня рвало кровью. Капитан, старый морской волк, никогда не видел ничего подобного.

— Черт возьми, да неужели?

— Все эти восемь часов я выдерживал ужасную качку, хотя мне казалось, что мы плыли никак не меньше двенадцати часов. Уверен, это предельный срок, далее мой организм вряд ли смог бы сопротивляться. А теперь подумай, что значат двенадцать часов по сравнению с двадцатью тремя сутками, необходимыми, чтобы из Бордо добраться до Рио-де-Жанейро. Уверен, до Бразилии живым я просто не доплыву [41].

— Но ведь эту злосчастную попытку ты предпринимал уже давно.

— Лет двенадцать назад.

— С тех пор реакция твоего организма могла измениться. Так бывает довольно часто. И тот, кто в юности не мог ни минуты переносить плавания, вступив в зрелый возраст, лишь посмеивается и при килевой, и при бортовой качке.

— Уверен, мой организм по-прежнему столь же восприимчив к передвижению по воде. Стоит мне взглянуть на карусель с лошадками или на русские качели [42], как у меня начинает кружиться голова. Однажды, когда я все же ступил на борт прогулочного кораблика, болезнь скрутила меня с такой силой, что я возмутил всех пассажиров, ибо они решили, что я пьян, и меня чуть не забрали в полицию за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Морская болезнь настигла меня на водах Сены. Куда уж больше! Ах, если бы только не требовалось пересекать Атлантику!

— И что было бы?

— Я бы глазом не моргнув отправился в дебри Африки, к экватору, на Камчатку! Да мало ли куда! Я силен как бык, хотя ты и знаешь меня бюрократом, и у меня масса сил и энергии, так что многие бы даже позавидовали такой канцелярской крысе.

— Да быть того не может!

— Именно так, как я говорю. Я было начал полнеть. Тогда я стал брать уроки фехтования и гимнастики и вскоре выбился в число лучших учеников Паса [43].

— Браво!

— Уверяю тебя, если бы существовал способ отправиться в Бразилию, не рискуя вновь оказаться во власти ужасной и нелепой болезни, я не стал бы ждать ни минуты.

— Отлично. А если я найду такой способ?

— Повторяю тебе, я уехал бы без промедления.

— Договорились. Ты дал мне слово.

— При условии, что ты оградишь меня от морской болезни.

— Даю тебе слово, так и будет.

— Эй, что ты делаешь?

— Звоню официанту, чтобы попросить у него счет и все необходимое для письма.

— Писать?.. но что?

— Прошение на имя префекта департамента Сена о твоей отставке.

— Ты не шутишь?

— Конечно, я люблю посмеяться, но никогда не шучу с серьезными вещами.

— Ладно, согласен. Сжигаю свои корабли.

— Безусловно, это способствует борьбе с морской болезнью, однако я намерен прибегнуть к совершенно иному способу.

— И что это за способ?

— Не лишай меня удовольствия сделать тебе сюрприз.

А в сторону Жюльен добавил:

— Ах, приятель, ты говоришь об экваторе и Камчатке словно о поездке в Аньер [44]. Вот и прекрасно! Ты отправишься и на Камчатку, и еще куда подальше. Я буду не я, если не довезу тебя до Бразилии по суше!..

[44] Аньер (с 1968 года — Аньер-сюр-Сен) — город во Франции, северо-западный пригород Парижа на левом берегу Сены.

[42] Русские качели — ярмарочный аттракцион, вертикально вращающаяся конструкция с подвесными сиденьями, на которые помещаются 2–3 человека, защищенные спереди планкой, чтобы не выпасть; предшественник колеса обозрения.

[43] Эжен Пас (1835–1901) — парижский журналист, преподаватель, пропагандист оздоровительной гимнастики. В 1865 году открыл в Париже частный гимнастический зал, в 1873 году основал союз гимнастических обществ Франции.

[40] Кан — город на северо-западе Франции, в Нормандии, административный центр департамента Кальвадос. Расположен на реке Орн, в 10 км от атлантического побережья, с которым дополнительно соединен морским каналом. Расстояние от Гавра, портового города в устье Сены, до устья Орна — около 30 км.

[41] Уверен, до Бразилии живым я просто не доплыву. — Недуг, которым поражен Жак, автобиографичен. В репортаже о путешествии в Гвиану (август 1880), отправленном во время плавания, Буссенар сообщает, что в прежних поездках мучительно страдал от морской болезни, однако на сей раз, после первого приступа, болезнь удалось превозмочь и дальнейшее плавание проходило без малейшего дискомфорта.

[39] «Мессажери маритим» — крупнейшее французское пароходное общество, основанное в 1851 году Наполеоном III. Объединено с Трансатлантической компанией в 1977 году.

[28] ...49 градусов западной долготы по Парижскому меридиану и 21 градус 50 минут южной широты... — Указанные координаты приблизительно соответствуют юго-западному пригороду Посус-ди-Калдаса — поселку Вила-Бразил-де-Носса-Сеньора-Апаресида, расположенному у транспортной развязки на границе штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Таким образом, фазенда дядюшки Жака Арно находилась менее чем в 400 км от Рио-де-Жанейро.

[26] Педру ди Алкантара (Педру I; 1798–1834) — основатель и первый император Бразильской империи.

[27] Шартрез — французский ликер крепостью от 40 до 69 процентов, изготавливаемый французскими монахами-картезианцами в Вуароне (близ Гренобля).

[24] «Журнал путешествий и приключений на суше и на море» — парижский еженедельник, издававшийся с 1877 года и публиковавший очерки о географических исследованиях, записки путешественников и приключенческие романы. На страницах журнала впервые увидели свет большинство романов и пара десятков рассказов и очерков Луи Буссенара.

[25] Адриен Капулад — легендарный официант ресторана Маргери. Капулад устроился туда подростком в 1866 году, к 1879 году дослужился до метрдотеля, а в 1897-м награжден Обществом поощрения добра почетной медалью за добросовестный труд.

[22] Николя Маргери (1834–1910) — парижский шеф-повар, автор рецепта филе морского языка в белом вине. Открыл в 1860-е годы знаменитый ресторан «Морской язык Маргери» на бульваре Бон-Нувель, около театра «Жимназ». Залы ресторана были оформлены в мавританском, индийском, египетском, китайском, фламандском, готическом стиле.

[23] «Оспис де Бон» («Бонская богадельня») — марка бургундских вин, производимых из сортов винограда «шардоне» и «пино-нуар», выращиваемых в виноградниках, с 1443 года принадлежавших больнице города Бона на востоке Франции (департамент Кот-д’Ор).

[20] Гватимозин (Куаутемок; ок. 1497–1525) — последний мексиканский царь, двоюродный брат Монтесумы II; попал в плен к испанцам. Несмотря на пытки, не выдал места, где спрятаны его сокровища. Обвинен в заговоре против жизни Кортеса и повешен.

[21] Монмартрское предместье — квартал в Париже, часть 9-го округа.

[19] Анген — озеро площадью 43 гектара на территории коммуны Анген-ле-Бен, в 11 км к северу от Парижа. Широко известно благодаря горячим серным источникам.

[37] Турень — историческая область во Франции с центром в городе Тур, известная замками Луары, белым вином. Значительная часть совпадает с департаментом Эндр-и-Луара.

[38] Во время войны я видел тебя в деле. — Буссенар имеет в виду Франко-прусскую войну 1870–1871 годов, завершившуюся поражением Франции и аннексией Эльзаса и Лотарингии. Будущий писатель, будучи в то время студентом факультета медицины Страсбургского университета, сразу же оказался на фронте в качестве помощника военврача и был свидетелем первых битв — под Висамбуром и Решоффеном, а затем — обороны Парижа.

[35] Викунья (вигонь) — парнокопытное из семейства верблюдовых.

[36] Пале-Рояль — монументальный ансамбль (дворец, сад, галереи, театр), возведенный в Париже напротив северного крыла Лувра по заказу герцога Ришелье. В XIX веке в Пале-Рояле располагались фешенебельные рестораны, кафе, множество роскошных магазинов, игорные и прочие развлекательные заведения.

[33] Лодев — город на юге Франции, супрефектура департамента Эро.

[34] Понтиви — город в Бретани, супрефектура департамента Морбиан, с населением восемь тысяч человек (в наши дни — четырнадцать тысяч).

[31] Бриансон — город в Провансе, супрефектура (административный центр округа) департамента Верхние Альпы.

[32] Брив-ла-Гайард — город на юго-западе Франции (супрефектура департамента Коррез).

[29] ...нельзя доверять сиюминутным движениям души, ибо они всегда добрые. — «Не доверяйте первому порыву, он всегда добр» — широко цитируемая во французской литературе фраза, авторство которой приписывается Талейрану.

[30] ...вы устремились на поиски общественного положения, как какой-то Жером Патюро. — «Жером Патюро в поисках общественного положения» (1843) — пользовавшийся большой популярностью во Франции роман Луи Рейбо (1799–1879), где дана сатирическая картина общественного и политического строя Июльской монархии.

[17] Департамент Сена — административно-территориальная единица, существовавшая с 1790 по 1968 год и включавшая в себя три округа: Париж, Сен-Дени и Со. Впоследствии эта территория была разделена на четыре новых департамента: Париж, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн.

[18] Пернамбу́ку, Баи́я — приморские (расположенные на побережье Атлантики) штаты Бразилии; на французских картах XIX века нередко обозначались их административные центры — портовые города Ресифи и Салвадор.

[15] Люксембургский дворец — памятник архитектуры раннего классицизма, возведенный в начале XVII века для Марии Медичи в парижском Люксембургском саду близ Латинского квартала. С 1799 года и по настоящее время — резиденция французского Сената. Однако с 1871 по 1879 год, когда парламент заседал в Версале, дворец являлся резиденцией префекта департамента Сена. Жюльен де Клене намекает на Люксембургский дворец как на место работы своего собеседника — служащего префектуры.

[16] «Мулен де ла Галетт» — ветряная мельница на Монмартрском холме, символ Монмартра.

Глава IV

Школьная дружба. — Об издевательствах над новичками. — Действенное покровительство. — Жюльен начинает самостоятельную жизнь. — Его любовь к свободе. — Его внешность. — Отставка Жака и его заверения в совершеннейшем почтении. — Простые приготовления к дальнему путешествию. — Письмо государственного секретаря английской королевы. — Результаты и последствия обильного ужина. — На Северной железной дороге. —

Сон продолжительностью двадцать четыре часа и сорок минут. — Кошмар проснувшегося человека. — По дороге в Петербург

Дружба Жака Арно и Жюльена де Клене началась в коллеже. В двенадцать лет Жюльен остался сиротой, и его опекун, которому поручили управлять изрядным состоянием подопечного, постарался поскорее избавиться от мальчика, отдав его в коллеж Сент-Барб [45]. Привыкнув к строгому режиму интернатской жизни, Жюльен никогда не приходил в комнату для свиданий, ибо его, в отличие от других затворников, никто не посещал, и нетерпеливое чувство ожидания поездки домой раз в две недели было ему незнакомо, не говоря уж о каникулах в семейном кругу.

Каждый год, когда радостный рой школяров вылетал из стен учебного заведения на каникулы, бедный маленький миллионер, завидуя простым стипендиатам, оставался в коллеже в обществе иностранных учеников: американцев, бразильцев, египтян или румын, чьи семьи жили так далеко, что поездка домой не укладывалась в сроки непродолжительного школьного отдыха.

Итак, лишенный радостей семейного очага, не зная домашнего воспитания, Жюльен тем не менее не вырос лентяем, хотя мог бы; но он, наоборот, направил всю энергию своего юного ума на учебу; она увлекла его, и он выбился в лучшие ученики.

Он уже два года учился в коллеже Сент-Барб, когда в первый день после каникул среди толпы робких и растерянных новичков заметил толстого розовощекого увальня, выглядевшего совершенно ошарашенным и потерянным.

Из-за деревенской внешности в сочетании с выговором уроженца Турени на невзрачного новичка вскоре ополчились юнцы, составлявшие среди учеников коллежа особую группу, члены которой явно готовили себя к карьере великосветских бездельников. Они изучали язык ипподромов, с нарочитой небрежностью судили о таланте того или иного актера и бурно обсуждали последние сплетни, без знания которых никогда не попадешь в высший парижский свет.

Увальня-новичка звали Жак Арно; смирный и неуклюжий, он представлял собой удобный объект для насмешек и издевательств маленьких повес, злоязыких, словно желчные старцы. Решив сделать из него мальчика для битья, они изощрялись, донимая его своими колкими эпиграммами весьма дурного вкуса, которые, словно зараза, передаются в коллежах из поколения в поколение. Жак невозмутимо выслушивал направленные в его адрес непристойные шуточки, смысл которых, равно как и смысл сомнительных стишков, он не всегда понимал.

Не ожидавшие столкнуться с таким безразличием к их насмешкам, юные задиры, обидевшись, перешли к рукоприкладству и начали изощренно мучить новичка. К счастью, сегодня подобная травля в коллежах отошла в прошлое. Несчастный толстячок заливался горючими слезами и забивался в угол, словно пес, которого мальчишки забрасывают камнями.

Но тут кто-то отрывисто крикнул: «Довольно!» И началась драка. На юных мучителей в неистовом ритме посыпался град мастерских ударов ногами и кулаками. Вскоре уже никто не считал подбитых глаз, разбитых губ и кровоточащих носов.

— Смелей! — кричал уверенный голос. — Делай как я! Бей! Сильней! Быстрей! Чаще!

Чувствуя поддержку, Жак осмелел, повернулся лицом к своим противникам, неловко взмахнул данным ему природой оружием, а именно кулаком, и с удивлением обнаружил, что удар достиг цели. В конце концов благодаря действенной помощи своего неожиданного союзника ему удалось обратить врагов в бегство. Помощника звали Жюльен де Клене.

Среди учеников Жюльен пользовался подлинным авторитетом, ибо он был силен, но главное — храбр; его богатству завидовали, а его школьные успехи вызывали восхищение. После вмешательства Жюльена де Клене Жака Арно навсегда оставили в покое.