автордың кітабын онлайн тегін оқу К реке. Путешествие под поверхностью

оливия лэнг

к реке

путешествие под поверхностью

Ад Маргинем Пресс

olivia laing

to the river

a journey beneath the surface

Canongate

Посвящается родителям и сестре;

в память о моем деде Артуре Лэнге

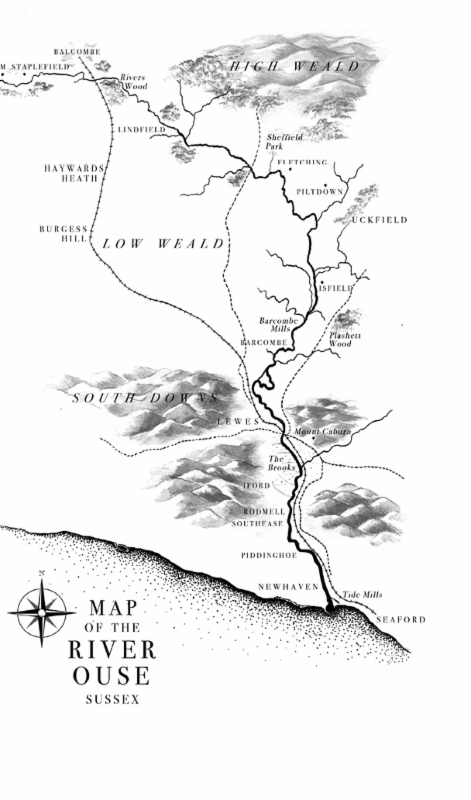

Бассейн реки Уз

Графство Суссекс

High Weald — область Хай-Вельд

Balcombe — деревня Балкомб

Slaugham — деревня Слаффам

Staplefield — деревня Стаплфилд

Rivers Wood — Риверс-Вуд

Lindfield — город Линдфилд

Sheffield Park — Шеффилд-Парк

Fletching — деревня Флетчинг

Haywards Heath — город Хейвордс-Хит

Burgess Hill — город Берджесс-Хилл

Low Weald — область Лоу-Вельд

Piltdown — город Пилтдаун

Uckfield — город Акфилд

Isfield — деревня Исфилд

Barcombe Mills — село и станция Баркомб-Миллс

Barcombe — деревня Баркомб

Plashett Wood — лесопарк Плачетт-Вуд

South Downs — возвышенность Саут-Даунс

Lewes — город Льюис

Mount Caburn — гора Маунт-Каберн

The Brooks — участок особого научного значения Брукс

Iford — деревня Ифорд

Rodmell — деревня Родмелл

Southease — деревня Саутис

Piddinghoe — деревня Пиддинго

Newhaven — город Ньюхейвен

Tide Mills — деревня Тайд-Миллс

Seaford — город Сифорд

Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.

Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Книга Екклесиаста. 1: 7–9

Хелен Макдональд. Карта реки Уз

I

очищение

Меня завораживает вода. Быть может, я слишком сухая, англичанка до мозга костей, или чересчур чувствительна к красоте, но мне действительно не по себе, если рядом нет реки. «Когда больно, — писал польский поэт Чеслав Милош, — мы возвращаемся к каким-то рекам» [1], и его слова меня успокаивают, ведь есть река, к которой я возвращаюсь снова и снова, в болезни и в здравии, в печали, в горе и в радости.

Впервые на берегах Уза я оказалась июньским вечером, лет десять назад. Со мной был мой молодой человек, который давно уже меня бросил; мы выехали из Брайтона, оставили машину на стоянке возле станции Баркомб-Миллс и пошли пешком на север против течения, мимо последних редких рыболовов, забрасывающих блесну в надежде выудить щуку или окуня. Сгущающийся воздух был напоен ароматом лабазника, и, приглядевшись, можно было различить шлейф лепестков, стелющийся по берегу. Полноводная река текла по краю поля, и после заката ее запах стал более различим; потянуло холодом, тиной и затхлостью, которые выдают близость даже невидимой воды. Я остановилась окунуть руку, и в памяти тут же мелькнуло: ведь в Узе утопилась Вирджиния Вулф, хотя почему и когда, я в то время не знала.

Однажды с компанией друзей мне довелось купаться возле деревни Саутис, рядом с тем местом, где было обнаружено ее тело. Я входила в стремительный поток, дрожа от напряжения, перерастающего в экстаз, — река увлекала меня за собой, грозила сбить с ног и утянуть прямиком в море. В этих краях она протекала через меловую долину, образовавшуюся в складке возвышенности Даунс, мел сыпался в воду, и она становилась мутно-зеленой, как осколки стекла, обточенные морем, вся в искорках света. Дна не было видно, я едва различала собственные ноги, и, возможно, по этой причине казалось, будто река таит в себе секреты и что в ней припрятан какой-нибудь клад.

Привел меня в это опасное место не душевный разлад, а скорее желание отдаться стихии, по большей части неподвластной человеку. Меня тянуло к Узу как магнитом, я возвращалась сюда летними ночами и короткими зимними днями, чтобы в очередной раз пройтись знакомым маршрутом, в очередной раз искупаться, пока мои привычки не обрели статус ритуалов. Я наведывалась в этот уголок Суссекса без всякого дела, без намерения задерживаться надолго, но теперь мне кажется, что река меня околдовала, поймала на лету, похитила мое сердце. И когда моя жизнь пошла наперекосяк, я стала искать утешение именно на берегах Уза.

Река Уз. Фотография автора

***

Весной 2009 года со мной случился один из тех мелких кризисов, которые периодически отравляют нам существование, когда кажется, будто жизнь рушится. Вышло так, что я лишилась работы, а затем по излишней беспечности потеряла любимого человека. Он был из Йоркшира, и очередным — но не единственным — камнем преткновения в нашей длительной баталии стал выбор территории, где мы с ним совместно поселимся. Я не могла бросить Суссекс, а он — отказаться от холмов и пустошей, к которым только недавно вернулся.

После ухода Мэтью меня одолела бессонница. Брайтон казался бесприютным, особенно явственно это ощущалось по вечерам. Больница через дорогу недавно закрылась, и, порой отрываясь от работы и выглядывая в окно, я видела, как стайка мальчишек бьет стекла или разводит костры во дворе, где прежде стояли кареты скорой помощи. В течение дня на меня периодически накатывало ощущение, будто я камнем иду ко дну, и единственное, на что меня хватало, это не броситься на пол и не разрыдаться, как малое дитя. Приступы паники — а в моменты отрезвления я сознавала, что они временны и преходящи, — обострились с наступлением чудесного апреля. Деревья пробуждались к жизни: сначала каштан выкинул свечки, затем зазеленели вяз и береза. Среди свежей зелени зацвела вишня, и за считаные дни улицы покрылись белым ковром, лепестки закупоривали водосточные трубы и, точно бумагой, облепляли лобовые стекла автомобилей.

Смена времен года пьянила, и именно тогда мной завладела навязчивая мысль пройти вдоль всей реки пешком. Мне хотелось очиститься во всех смыслах слова, и где-то в глубине души я осознавала, что река — это то, что мне сейчас нужно. Я маниакально принялась скупать карты, хотя никогда не умела по ним ориентироваться. Некоторые я развесила на стене, а одна, геологический срез почвы, оказалась настолько красивой, что я держала ее на тумбочке возле кровати. Моя задумка была провести исследование или зондирование, понять и записать, что собой представляет этот уголок Англии в разгар лета в начале двадцать первого века. Во всяком случае, так я говорила окружающим. Объяснить истинные мотивы было сложнее. Мне хотелось стряхнуть с себя повседневность, как спящий отрешается от обыденности и проваливается в сновидения.

•

На своем пути река фиксирует мир и возвращает его сверкающим и таинственным. Реки пронизывают наши цивилизации, как нити бусинки, и трудно вообразить себе эпоху, которая бы не ассоциировалась с великим водным путем. Сейчас ближневосточные земли превратились в пустыни, но прежде, орошаемые живительными водами Евфрата и Тигра, они были плодородными и обеспечили процветание Шумера и Вавилона. Источник богатства Древнего Египта — Нил, когда-то люди верили, что он обозначает переход между жизнью и смертью, а на небе ему соответствует звездная россыпь, которая теперь именуется Млечным Путем. Долина Инда, Хуанхэ — колыбели цивилизаций, орошаемые водами; разливаясь, они обогащали землю ценными минералами. В этих четырех цивилизациях независимо друг от друга зародилось искусство письма, и, думаю, не случайно мир письменности был вскормлен речной водой.

В реках таится загадка, потому нас тянет к ним, ведь они зачинаются в укромных лощинах и протекают по руслам, которые завтра могут быть совсем не там, где сегодня. В отличие от озера или моря, у реки имеется направление, и в его непреложности есть нечто успокоительное, особенно для тех, кто отчаялся отыскать верный курс.

Как мне тогда представлялось, в Узе были две составляющие. С одной стороны, это была просто река длиной в шестьдесят семь с половиной километров, берущая начало в дубово-ореховой роще неподалеку от городка Хейвордс-Хит, несущаяся по оврагам и стремнинам через древние леса Вельда, пересекающая возвышенность Даунс под Льюисом, а в Ньюхейвене впадающая в маслянистый Ла-Манш, в том месте, где паромы отплывают во Францию. На наших островах подобных водных потоков хоть отбавляй. Предположу, что один такой протекает рядом с вами — красивая, но ничем не примечательная река, петляющая по городам и полям, не сохранившая своего первозданного бурного нрава, но и не прирученная человеком. Хотя эпоха водяных мельниц и бассейнов для выпаривания соли давно миновала, Уз и сегодня приносит пользу в духе новых веяний: питает пару водохранилищ и уносит выбросы дюжины очистных сооружений. Иногда купаясь у деревни Исфилд, вы проплываете через скопление пузырей, а порой водоросли расцветают пышным цветом, точно плодовый сад, и все из-за удобрений, смытых с пшеничных полей.

Но река движется как через время, так и через пространство. Реки сформировали облик нашего мира; в них заключены, как выразился в «Сердце тьмы» Джозеф Конрад, «мечты мужчин, семена республик, зачатки империй». Они неизменно манили к себе людей и потому несут, подобно мусору, отвергнутые свидетельства прошлого. Уз не назовешь важной водной артерией. Лишь раз или два эта река оказывалась в центре событий: в 1941 году в ней утопилась Вирджиния Вулф, а веками ранее на ее берегах произошла битва при Льюисе. При этом ее взаимоотношения с человеком восходят к тысячелетиям до Рождества Христова, когда поселенцы времен неолита впервые принялись рубить леса и выращивать урожаи у кромки воды. Следы последующих эпох более ощутимы: саксонские деревни, норманнский замок; очистительные сооружения Тюдоров, дамбы и шлюзы короля Георга, призванные отучить реку выходить из берегов, хотя, невзирая на все ухищрения, она продолжала разливаться и затоплять Льюис еще в первые годы нашего тысячелетия.

Порой кажется, будто до прошлого подать рукой. Вечерами, на заходе солнца, когда воздух лиловеет, над лугом проносятся сипухи, а лучи убывающей луны пробиваются сквозь лесную полосу, над поверхностью реки поднимается туман. Именно в эти мгновения со всей очевидностью проявляется странность воды. Земля накапливает богатства, и ее кладовые нетронуты, пока сокровища не извлекает из недр лопата или плуг, а река ведет себя хитрее, отказываясь от того, чем обладает, лишь по воле случая и без оглядки на подземную хронологию, столь любезную сердцу археологов. История, изложенная сквозь призму воды, по своей природе юркая и ускользающая, она наполнена невидимой жизнью и способна, как я обнаружила, неожиданно перетекать в настоящее.

Этой весной я запоем читала Вирджинию Вулф, поскольку она разделяла мое трепетное отношение к воде и ее метафорам. С годами Вирджиния Вулф обрела репутацию писательницы-страдалицы, язвительной и бесчувственной неврастенички или же утонченного создания, инициатора бесед в замкнутом кружке Блумсбери. Подозреваю, что люди с подобными взглядами не читали ее дневников, ведь они полны юмора и любви к природе, которыми невольно заражаешься. Впервые Вирджиния Вулф оказалась на Узе в 1912 году, сняв дом высоко над болотами. В нем она провела первую брачную ночь с Леонардом Вулфом, а позднее восстанавливалась после третьего по счету нервного срыва. В 1919 году чета Вулф перебралась на другой берег реки, приобретя сырой светло-голубой коттедж чуть ниже Родмеллской колокольни. Первое время в доме практически отсутствовали удобства: не было горячей воды, туалет — плетеный стул над ведром — находился во дворе. Но и Леонард, и Вирджиния очень любили Монкс-хаус, в тишине и уединении им хорошо работалось. Здесь Вулф написала большую часть «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Волны» и «Между актов» наряду с сотнями рецензий, рассказов и эссе.

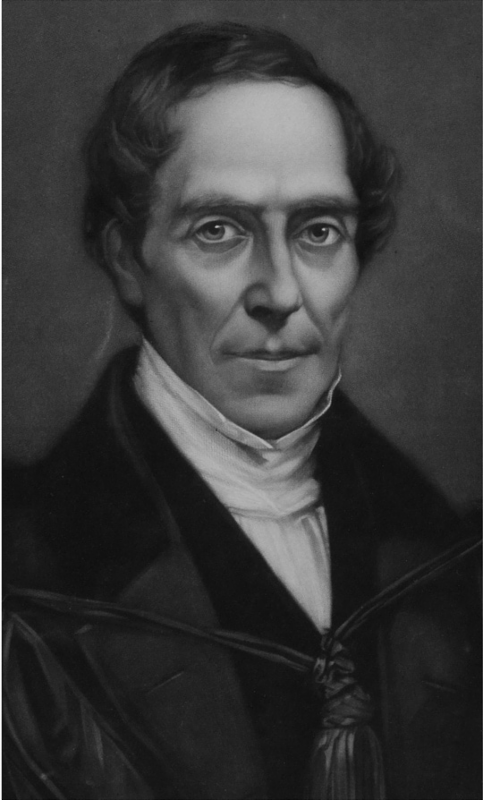

Уильям Тернер Дейви. Гидеон Алджернон Мантелл. Опубликовано L. Buck, первоисточник — Pierre Athasie Theodore Senties и John Jabez Edwin Mayall. Mezzotint, ок. 1850

Она была необычайно восприимчива к пейзажу, и впечатления от туманной, влажной долины отразились в ее прозе. Возможно, едва ли не ежедневные одинокие вылазки были для нее главной частью рабочего процесса. В Эшеме, во время очередного приступа болезни, когда ей запретили чрезмерно возбуждающие занятия вроде прогулок и сочинительства, писательница жадно поверяла свои мысли дневнику:

«…и что бы я ни отдала, лишь бы […] пройтись по фирлским лесам, когда […] мысли излечены сладкой лавандой и вновь здоровые, прохладные и созревшие для завтрашней работы. Как бы я все подмечала — придумывала подходящую фразу, чтобы сидела, как перчатка; а потом на пыльной дороге нажимала бы на педали, и моя история стала бы рассказываться сама собой; а потом солнце зашло бы; я была бы дома и после обеда то ли читала, то ли проживала бы немного поэзии, моя плоть как будто растворялась бы и сквозь нее прорастали красные и белые цветы» [2].

«Моя плоть как будто растворялась бы» — показательная фраза. Метафоры Вулф, относящиеся к литературному процессу, уходу в мир грез, в котором она себя чувствует как рыба в воде, текучи: она пишет об окунании, плавании, нырянии, растворении. Это желание погрузиться в глубины и привлекло меня, ведь, невзирая на печальный финал, казалось, она, подобно аквалангистам, обладает даром видеть то, что спрятано под поверхностью. Сидя дома в душной комнатушке, я чувствовала себя точно ученик иллюзиониста, изучающий трюки Гудини. Мне хотелось понять, как делается этот фокус, понять, как заурядные ныряния обернулись исчезновением куда более страшным.

•

Весна уступала место лету. Я решила подгадать так, чтобы мой отъезд совпал с летним солнцестоянием, поворотным моментом в году, с самым длинным днем. Мне нравились суеверия на этот счет: считается, будто перегородка между мирами истончается. Неслучайно Шекспир приурочил свой фантасмагорический сон к кануну Иванова дня, ведь самую короткую ночь года неизменно сопровождают кавардак с волшебными превращениями. В июне Англия особенно красива, и за день до отъезда я уже изнывала от желания оказаться среди цветущих полей и войти в прохладную, плавно текущую реку.

Моя квартира заполнилась списками того, что необходимо взять с собой. Я купила рюкзак, пару легких брюк в веселенький цветочек. Мама прислала мне страхолюдные сандалии, которые якобы не натирали ноги, — естественно, это оказалось ерундой. Я провела приятный день, бронируя номера в гостиницах по пути, в том числе в «Уайт-Харте» в Льюисе. Именно там Вирджиния и Леонард Вулф приобрели на аукционе Монкс-хаус и от избытка чувств поссорились. Еще я купила кучу овсяного печенья и большой кусок сыра. Быть может, не самая разнообразная диета, но, во всяком случае, с голода я не умру.

Все эти дни я почти не разговаривала с Мэтью, но вечером перед отъездом нарушила табу: позвонила ему и посреди бестолкового, полного взаимных упреков разговора вдруг разревелась, да так, что не могла остановиться. Это был, хотя тогда я об этом понятия не имела, надир, низшая точка этой удручающей весны. На следующий день наступило солнцестояние; и, хотя дни начали уменьшаться, на душе стало легче и настроение улучшилось.

[2] Вулф В. Дневник писательницы. 18 августа 1921 года / Пер. с англ. Л. Володарской.

[1] Чеслав Милош. «Я подолгу сплю». Пер. с польск. В. Британишского. — Здесь и далее приводятся примечания переводчика.

II

к истоку

На следующее утро я проснулась, точно вынырнула на поверхность, впервые за много месяцев выспавшаяся и посвежевшая. Первые, кого я увидела, были стрижи. Стрижи, а еще лиса на автомобильной стоянке больницы, щуплая, рыже-серая лисица, она сидела, почесываясь на солнце, а затем прокралась в тень старого крематория. Было 21 июня, самый долгий день в году, небо заслоняли легкие облака, над морем стелился туман. У моей постели лежал собранный рюкзак, набитый одеждой и картами. Боковые карманы, куда я засунула лосьон от загара, бутылки с водой, потрепанный справочник «Дикие цветы Британии и Северной Европы» и ржавый складной нож Opinel со сломанным замком, сильно топорщились.

Готовя кофе, я напевала. После вчерашних рыданий я чувствовала себя легкой, как перышко, словно слезы растворили ярмо, тяготившее меня месяцами. В этот день я планировала пройти от деревни Слаффам до того места, где начинался Уз, маленькой глинистой канавки, тянущейся вдоль живой изгороди из боярышника. Там мне придется сделать большую кривую с юга на юго-восток, пересекая течение туда и обратно, пока не доберусь до деревни Исфилд, где дорога и река пролегали через меловую долину, ведущую к морю. За неделю управлюсь, прикинула я, и еще останется масса времени побродить по окрестностям.

Накануне вечером я расстелила на полу три карты, составленные государственной картографической службой, и шариковой ручкой прочертила свой предполагаемый маршрут, соединяя тропинки и дороги так, чтобы оказываться как можно ближе к воде. Но сколько бы я ни ухищрялась, а начальный этап пути, похоже, придумал картограф, страдавший водобоязнью: в первые три дня мне предстояло увидеть воду лишь мельком. Никто автоматически не получает права бродить по речным берегам, и большая часть земель, по которым петляет Уз, состоит в частной собственности, она огорожена колючей проволокой и увешана предупреждениями «Хода нет» — так в Англии поддерживается старое межевое деление.

Я села в ту же электричку на Бедфорд, которой езжу на службу, она ходит в Лондон и из Лондона и останавливается на всех маленьких станциях. Лучше всего мне доехать до городка Хейвордс-Хит, рассудила я. Оттуда возьму такси до Слаффама, брошу вещи в «Чекерсе» и пойду искать вольную воду. Я привалилась головой к грязноватому окну, впитывая свет. Железнодорожное полотно окаймляла полоса бесхозной земли, заросшая растениями, на которых обычно не останавливается глаз: кирпично-розовой валерьяной, иван-чаем, бузиной, вьюнком и маргаритками. За деревней Хассокс я заметила желтые цветы энотеры. В жару здесь часто можно увидеть свернувшуюся лису, ржавое пятно среди отливающих металлом маков. Сегодня никто не шевелился в траве, лишь лесные голуби, громко воркуя, хлопали крыльями, словно бесконечно повторяли пять слогов.

«Чекерс» оказалась симпатичной, выкрашенной в белый цвет гостиницей на краю деревенского пустыря, заросшего сорняками. Внутри было пустынно и на удивление жарко. Девушка-полька проводила меня до номера, по дороге показав пожарный выход, открывающийся после окончания рабочего дня. Я швырнула рюкзак на кровать и, освободив руки, отправилась в поле, карманы оттягивали карты. Воздух, казалось, сгустился, как желе, и колыхался, когда я рассекала его своим телом. Я двигалась на юг между пастбищ с лошадьми, загадочных полупустых садов, уставленных трехколесными велосипедами и батутами. К тому времени, как я добралась до дороги Уорнинглид-лейн, солнце достигло зенита и на моей майке проступили пятна пота. Я вышла из-под сосен, и в лицо мне ударил жар. На обочине сидел заяц, он опорожнился и припустил через дорогу, к его шкурке снизу прилипли темные катышки.

Месяцами я рассматривала на картах область Хай-Вельд, проводя переплетающиеся синие линии, которые через ограждения вели на восток, к верховью реки. Я полагала, что точно знаю, где начинается вода, но не учла буйства летней растительности. По краю поля шла живая изгородь из боярышника, а за ней, там, где, по моим прикидкам, находилось русло, возвышалась стена крапивы и таволги с выгнутыми кверху белыми ядовитыми зонтиками высотой по пояс. Нельзя было сказать, есть ли там вода или канавка сухая и растения выпили всю влагу. С минуту я колебалась, в голову лезла всякая ерунда. Сегодня воскресенье, машин почти нет. Если только кто-то специально не следит за мной в бинокль с фермы Истленд, ни одна душа не заметит, как я нелегально проскользну через поле к месту, отмеченному как исток. Была не была, подумала я, и нырнула под изгородь.

Засоренная канавка привела меня к зарослям орешника и малорослому дубку. Деревья потеснили крапиву, и течение было видно: бурый ручеек, истоптанный копытами, заканчивался в дальнем конце леса. Никакой это не источник. Вода не пузырилась, вырываясь из-под земли, как я это видела в Балкомбе, в десяти милях к востоку отсюда. Исток — чересчур громкое название для струйки вязкой жижи, несущей сточную воду с последнего поля перед водосбором, сдвинутым в сторону Адура. Это был всего-навсего самый дальний от устья приток, самый длинный речной рукав, полупроизвольный способ изобразить на карте постоянное движение воды в воздухе, на земле и на море.

Не всегда можно нанести на план начало. Даже если встать на колени среди листвы, я все равно не найду точного места, где начинается Уз, где струйка дождевой воды набирает достаточно сил, чтобы достичь берегов. Подобное сумбурное рождение из грязи кажется на редкость уместным, если брать в расчет название реки. В Англии Уз — распространенный топоним, и, как следствие, он вызывает много споров. Как правило, считается, что Уз происходит от usa, кельтского наименования воды, но я лично склоняюсь к доводу, что, раз бассейн реки населяли англосаксы, название восходит к саксонскому слову ooze, означающему мягкую или липкую грязь, земляную жижу. Только вслушайтесь: ooooze. Она течет почти бесшумно, чавкая под ногами. Ooze — это болото или топь, to ooze — сочиться или ползти. Мне нравится, с какой изворотливостью Уз хватается за возможность удержать воды и с присущей ему сноровкой прокладывает себе русло: это многогранное название с двойным смыслом. В нем слышится журчание реки, струящейся по Вельду и змеящейся вниз по долинам туда, где когда-то она образовывала смертоносное болото.

•

В День святого Валентина, еще до того, как все пошло вкривь и вкось, Мэтью вручил мне карту Уза собственного изготовления. В Хаддерсфилдской библиотеке он отксерил все подходящие карты Британской картографической службы, а затем, как обычно, дотошно вычислил площадь речного бассейна, вырезая его по контуру. Каждый приток был выделен своим маркером: Беверн — оранжевым, Айрон-ривер — розовым, Лонгфорд и горемыка Глайтв-Рич — зеленым. Я склеила разрозненные части скотчем, и месяцами карта висела у меня на стене — триста семьдесят пять квадратных километров земли в форме спавшегося легкого. К апрелю разметка выгорела на солнце, а нынешней весной я, наконец, сняла карту и сунула ее под кипу бумаг на столе.

Стоя в лесу, я думала о ней. На карте канавка была выкрашена синим. Само по себе это ничего не значило — место, где пьет олень, овраг, расчищенный за века до того, чтобы поле не затоплялось. С дерева сорвался лист и медленно поплыл на восток. Я не могла припомнить, когда в последний раз шел дождь, когда здесь собиралась вода, мерно просачиваясь через траву и тонкой струйкой стекая на дно. Средний срок пребывания молекулы воды в речке такого размера исчисляется неделями, хотя многое зависит от течений, дождей и дюжины других непредсказуемых случайностей. Если же влага впитывается в почву и превращается в грунтовые воды, то ее существование растягивается на века, а если проникает достаточно глубоко — на сотни тысячелетий. Согласно данным изотопной гидрологии, ископаемой воде в некоторых крупнейших в мире месторождениях более миллиона лет. Часто водоносные слои залегают под пустынями, в голове плохо укладывается, что под Калахари, Сахарой и засушливым центром Австралии под толщей камней и осадочных пород погребены огромные хранилища древней воды. По сравнению с ними стоячая вода в верховье реки была сверхновой, только-только пролившейся с неба. Большая ее часть испарится на солнце еще до впадения в озеро Слоем-Милл, где она может пятьдесят лет кружить вместе с карпами, прежде чем устремится на юг, к морю со скоростью тысяча тонн в минуту.

Сейчас вода еле двигалась, и было трудно себе представить, что характер течения полностью преобразится. Там, где заканчивались деревья, находился зловонный пруд, трактор дожидался начала утренних полевых работ. Овес уже поспел, и все вокруг замерло. Я различала, как жидкая струйка воды ударяет о корни и мелкие камешки, и, пока я стояла в раздумье, мне на память пришла строка из стихотворения Шеймаса Хини, одного из множества его сочинений, посвященных рекам. Стихотворение рассказывает о поиске подземной воды с помощью лозы и, как мне кажется, в какой-то мере передает причудливость этой стихии. «Вода через орешниковый прут из-под Земли послала свой сигнал» [3]. Быть может, эта строка всплыла у меня в голове из-за размышлений об ископаемой воде, ведь меня всегда приводила в восторг мысль о том, что на нашей планете есть тайные озера и реки наряду с теми, что выбегают на свет божий. Такие своего рода сокровенные богатства, которые имел в виду Уистен Оден, когда писал «Хвалу известняку», заканчивающуюся так:

Мой дорогой,

Не мне рассуждать, кто прав и что будет потом.

Но когда я пытаюсь представить любовь без изъяна

Или жизнь после смерти, я слышу одно струенье

Подземных потоков и вижу один известняк [4].

В стихотворении Хини ореховая рогатина самопроизвольно подергивается — так вода выдает свое присутствие. Это представляется сущим шарлатанством, не случайно лозоходство — известное в Америке как водное ведьмовство — давало посредственные результаты на научных испытаниях, доказывая, что водоносные жилы под камнями и почвой с тем же успехом можно обнаружить методом тыка. Так или иначе, некогда люди, подобно животным, чувствовали воду на расстоянии. Теперь эта способность, безусловно, стала чем-то рудиментарным, притупилась из-за автомобильных сигналов и однообразных трелей мобильных телефонов, однако множество раз, когда я гуляла по лесу, удача или инстинкт выводили меня к водоему или источнику, о существовании которых я даже не подозревала.

Я присела на корточки возле юных дубков, разглаживая на коленке свежий лист остролиста. Мне было не по себе, в этом подлеске меня ни на миг не покидало чувство, что я беспардонно внедрилась в святая святых. Истоки рек часто сопряжены с запретами, и при всей своей фантастической красоте это не те места, где селятся люди, по меньшей мере, так гласят мифы и предания. Тиресий ослеп, увидев купание богини Афины в источнике у горы Геликон, а полученный им дар прорицания стал возмещением за кару — потерю зрения.

Согласно поэту Каллимаху, это случилось в летний день вроде нынешнего. Афина и нимфа Харикло, мать Тиресия, возлежали в ручье, стоял полдень, час тишины, когда весь мир цепенеет от зноя. Только один Тиресий со сворой собак бродил по холмам, охотясь на оленя. Охваченный жаждой, он спустился к источнику напиться воды, не ведая, что там кто-то есть. Афина заметила, как он пробирается между деревьев, и мгновенно его ослепила: никому не дозволялось видеть богиню обнаженной, даже ту, что купалась вместе с твоей матерью. «O, Геликон, ты моей ныне запретен стопе! — вскричала Харикло. — Многое ты за немногое взял, меняла жестокий — Нескольких ланей отдав, отрочьи отнял глаза!» [5] Чтобы смягчить наказание, Афина наделила его даром понимать язык птиц и передавать услышанное беотийцам и могущественным потомкам Лабдака. Он понес жестокую кару, сказала богиня, но не сравнимую с той, что выпала охотнику Актеону, который увидел купающуюся Артемиду, был обращен в оленя и растерзан собственными собаками, так что его матери пришлось собирать кости сына по зарослям и колючим кустам.

•

Для купания в истоке Уза богиня должна была быть весьма миниатюрной, тем не менее река более не казалась мне безвредной. Когда я возвращалась обратно в Слоем по частной дороге мимо сарая, в котором неподвижно висела рулевая трапеция дельтаплана, меня не покидало чувство, что я нарушила границу чужих владений. Тропинка вела в гору, через поле, где паслись лошади в средневековом снаряжении, к поросшему костром и бухарником лугу на склоне, над клевером вились тучи пчел. Розовое и темно-желтое разнотравье клонилось и колыхалось на ветру, над цветами летали одиночные пчелы, и воздух звенел от их жужжания.

Так оно лучше. Я разлеглась на солнышке, согнув ноги. Звуки природы убаюкивали, и у меня стали слипаться глаза, и тут мне припомнилось точно во сне, как однажды в Шотландии, растянувшись на грязном берегу лицом вниз, я наблюдала за пчелами: они влетали в крошечные пещерки, которые они, как троглодиты, вырыли в земле, и вылетали оттуда. Пчел было так много, что казалось, весь склон холма самопроизвольно шевелится в горячем, напоенном сосновыми запахами воздухе. Под землей их должно было быть еще больше, из каждого отверстия доносилось стрекотание крыльев — далекое атональное гудение, будто земля улеглась на боковую и напевает сама себе.

Леонард Вулф держал пчел. У него был улей в Монкс-хаусе, коттедже в Родмелле, который чета Вулф купила вскоре после окончания Первой мировой войны, и по поводу их роения Вирджиния оставила в дневнике до странности чувственную запись:

«Сидя после ланча, мы слышали их жужжанье, а в воскресенье они опять висели блестящей подрагивающей коричнево-черной мошной на надгробии миссис Томпсетт. Мы прыгнули в высокую могильную траву, Перси в плаще и траурной шляпе. Пчелы проносятся со свистом, точно стрелы желанья, неистового, чувственного; играют в воздухе в веревочку; мчатся, точно выпущенные из лука; воздух вибрирует — от красоты, жгучего, острого желанья и скорости; по-моему, дрожащее перемещающееся лукошко из пчел — символ высшего сладострастья и чувственности».

Ниже, через несколько фраз, все еще под впечатлением увиденной картины, она описывает уродливую женщину на приеме, добавляя: «Не могу сказать, почему вокруг нее обязаны роиться пчелы».

Этот эпизод полностью раскрывает натуру Вулф — впечатлительную, но обстоятельную (быть может, сама она скорее оса, чем пчела), созвучную как природе, так и искусству выдумки и стремящуюся в первую очередь постичь суть вещей, отыскать верное слово для определения испытываемого чувства или воспринимаемого образа. Дневники, надо признать, написаны более легким и ярким языком, чем романы, создается полное ощущение того, что писательница упражняется в своем ремесле. При этом им присуща чувственность, особенно явственная в приведенном отрывке, и они придают обаяние расхожему образу Вирджинии — дамы холодной, как кристалл.

Один из избитых мифов, касающихся жизни Вирджинии Вулф, гласит, что она была, как это следует из ее имени [6], фригидна — своего рода памятник долготерпению, женщина, состоящая из алебастра и блистательного ума. Что правда, то правда: в 1912 году, перед женитьбой она действительно призналась Леонарду, что не испытывает к нему физического влечения. Но его ухаживания имели свои издержки, и, хотя — что мне импонирует — их встречи происходили вблизи воды, в них не было ни капли того, что люди обычно подразумевают под романтикой. Они ходили на свидания на судебное разбирательство, где рассматривалось дело о катастрофе лайнера «Титаник», впервые поцеловались у Ла-Манша в Истборне, а в тот день, когда Вирджиния призналась ему в любви, отправились на пароходе вверх по Темзе в Мейденхед. На сделанной в тот день фотографии Вирджиния Вулф выглядит нервозной и одновременно неприступной; значительно лучше, чем на портрете, где она, изможденная, сидит рядом с поэтом Рупертом Бруком, смахивающим на упитанного Аполлона и отдаленно напоминающим Леонардо ди Каприо — по контрасту с щуплой девицей с прищуренными глазами.

Первые выходные Вирджиния и Леонард провели в Суссексе, среди холмов, смотрящих на Уз, в этих краях он протекает между возвышенностями Даунса, по краю широкой болотистой долины, последним участком перед впадением в море. Бродя по раскинувшимся вокруг зеленым полям, они наткнулись на Эшем, дом, где вскоре начнется их совместная жизнь, продлившаяся без малого три десятилетия. К моменту вступления в брак обоим под тридцать и оба завершают свой первый роман. Добродушный и упорный Леонард был евреем, его яркость сочеталась с холодной расчетливостью, что даже тогда несколько отдаляло его от кружка Блумсбери с его легковесными беседами. Он недавно вернулся с Цейлона, где служил чиновником при Колониальной гражданской службе. Отец его скончался, а он, несмотря на достойную восхищения силу ума, страдал тремором — в моменты волнения не мог унять дрожь в руках.

Что до Вирджинии, она была сиротой. В тринадцать лет она потеряла мать, а в 1902 году у ее гневливого отца, сэра Лесли Стивена, альпиниста и критика, обнаружился рак кишечника, который и свел его в могилу два года спустя. Каждая из этих тяжких утрат подрывала психическое здоровье Вулф, приводя к нервным срывам, которые после ее смерти будут неизменно связываться с ее образом. Однако раз за разом она стряхивала с себя безумие, настроенная работать, писать, в чем и преуспела.

Итак, два этих человека создали союз, который никак не назовешь обычным. Брак был заключен, однако его сексуальная сторона отодвинулась на задний план, а вскоре супруги и вовсе отказались от физической близости. Всего через год после свадьбы с Вирджинией Вулф произошел третий нервный срыв, и еще до того, как вернуться к шаткому душевному равновесию, она попыталась покончить с собой, наглотавшись веронала. Леонард частично исполнял обязанности сиделки, а порой и тюремщика, заставлял жену регулярно питаться, рано ложиться спать, не давал ей перевозбуждаться, дабы она снова не впала в безумие. Но не стоит думать, что Вирджиния Вулф была вялой и безучастной калекой, оторванной от мира. Она обладала поразительным обаянием, которое отмечали как ее друзья, так и враги, а также тонким чувством юмора, которое делало ее почти неспособной испытывать жалость к самой себе.

Брак — это очень интимная территория даже для людей, оставляющих груды дневников и писем, излюбленных объектов светских сплетен. Жадному глазу чужака не всегда видно, что творится в его сердцевине, на чем он держится, и даже строить догадки на этот счет — пустая затея. И все же из выкристаллизовавшихся слов возникает ощущение неизменной любви, в равных долях состоящей из привязанности и интеллектуального взаимовлияния. Вирджиния Вулф именовала Леонарда «мой незыблемый центр», именно ему она адресовала последние слова — своего рода признание, что они были счастливой парой. Одна из многочисленных книг, посвященных семейной жизни Вулфов, носит название «Соединение двух сердец». Это строка из 116-го сонета Шекспира, подлинной оды непреходящей любви. Чувство выражено достаточно прозрачно, но с учетом всех обстоятельств, мне думается, последняя строфа подходит больше всего:

Любовь — не кукла жалкая в руках

У времени, стирающего розы

На пламенных устах и на щеках,

И не страшны ей времени угрозы [7].

Пчелы по-прежнему пролетали над лугом, их извилистые маршруты пролегали прямо у меня над головой. Я откинулась на спину и растянулась на солнышке. Было так тепло, что тело у меня прямо-таки плавилось, а когда я прикрыла глаза, то передо мной замелькал разноцветный калейдоскоп. «Пчелы бесконечности» — в «Саде» Дерека Джармена они названы «золотым роем… с пыльцевыми мешками разных оттенков желтого». Умирая от СПИДа, он поселился на краю земли в маленьком деревянном домике на галечном пляже Дандгенесса [8] и среди прочего занялся пчеловодством. Он держал своих питомцев в улье из железнодорожных шпал, боролся с галькой в саду, и в августе пчелы делали мед из дубровника, а в январе — из английского дрока.

За несколько лет до смерти, вспомнилось мне, Джармен ослеп, сетчатку поразил токсоплазмоз. «Принято считать, что слепота страшит, — писал он в дневнике. — Но не так уж она ужасна, если у вас есть надежная гавань в море теней. Это обычное неудобство. Если человек проснется в кромешной тьме, и лишь мысленный взор ему подскажет, куда идти, повернет ли он назад?» И продолжает: «День нашей смерти сокрыт за семью печатями. Я не хочу умирать… пока. Хочу увидеть свой сад летом через несколько лет». Последний фильм режиссера, «Блю», имитирует его невидящий взгляд — ярко-синий экран не меняется на протяжении семидесяти девяти минут. Это цвет вакуума, насыщенный ультрамарин занебесного мира. Звуковое сопровождение — поток воспоминаний с поэтическими вставками — искаженная цитата из Уильяма Блейка: «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, каково оно есть».

Я резко поднимаюсь — кровь приливает к голове, и трава плывет перед глазами, на миг я слепну, голова кружится, пчелы врезаются в меня, жужжа на наречии, которого я не могу расшифровать, не говоря уже о том, чтобы делать предсказания.

•

Возвратившись в «Чекерс», я ложусь вздремнуть и сплю, пока солнце не зависает над горизонтом, затем иду в бар, где съедаю чудовищного размера бургер, он соскальзывает с тарелки, когда я протыкаю его вилкой под пристальным взглядом усатого пса, чей хозяин за все время, что я здесь нахожусь, ни разу не шевельнулся. Вечер такой чудесный, что нет мочи сидеть в четырех стенах. Когда я выхожу за порог, в небо взмывают ласточки и садятся на колокольню, их громкие крики слышатся над могилой сестры Нельсона.

Тропинка ведет меня к Слаффамскому пруду, рудименту черной металлургии, когда-то она была сильно развита в этой области. Мысль, что природа может что-то почерпнуть от цивилизации без ущерба для себя, абсурдна, по меньшей мере, на перенаселенном юге Англии. Местный ландшафт формировался веками под влиянием человеческой жизнедеятельности, меж тем как сам человек, как я полагаю, сформировался во взаимодействии с землей. Чтобы изготовить гвозди, или пушки, или изящные щипчики, которыми пользовались еще древние римляне, нужно железо, и благодаря густым лесам, поставщикам древесного угля, необходимого для топки печей, и залежам глины, богатой железной рудой, Вельд оставался промышленным центром, начиная с доримских времен и вплоть до самой Индустриальной революции.

Самые старые промышленные пруды с глинистыми берегами были сделаны из запруд. Из них бралась вода, чтобы снабжать энергией меха горнов, когда в печи выплавлялась руда. Позднее, после внедрения доменной печи, пруды стали использоваться для приведения в действие мехов и молотов в кузницах, где чугун размягчался и из него производились квадратные заготовки, которые затем кузнец превращал в слитки железа. На ходу я пыталась выстроить в уме весь процесс: огни кузнечных горнов, видимые за пятнадцать километров отсюда, громовые удары молота, эхом прокатывающиеся по возвышенности Даунс. Ныне озера — вотчина рыболовов, подобно кузнецам, говорящим на своем особом языке: «Ни палаток, ни бойлов, ни сетей! В духовке пикша даст фору карпу!»

...