автордың кітабын онлайн тегін оқу Изменницы

Элизабет Фримантл

Изменницы

Посвящается Рафаэлю и Элис

Elizabeth Fremantle

Sisters of Treason: A Novel

Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London

Copyright © Elizabeth Fremantle, 2014

© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2017

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017

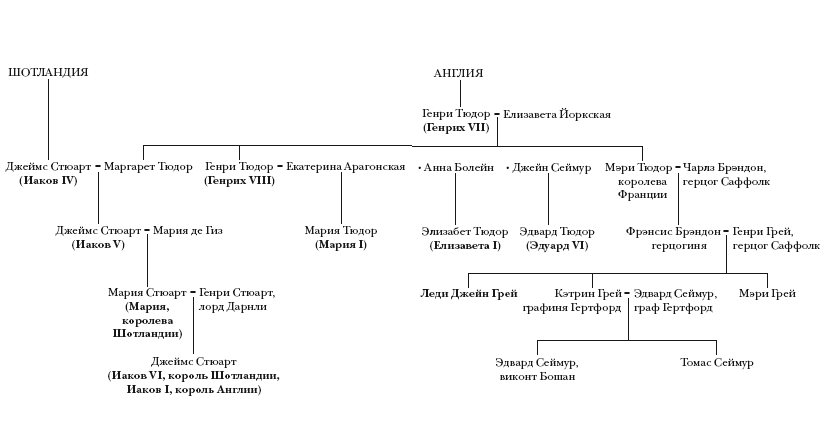

ТЮДОРЫ И СТЮАРТЫ. Порядок престолонаследия

Монархи выделены полужирным шрифтом; приводятся только браки, в которых рождались наследники престола

Пролог

Лондонский Тауэр, февраль 1554 г.

Левина

Фрэнсис трясло, как в лихорадке. Левина решительно взяла ее под руку и прижала к себе. В голых ветвях деревьев свистел холодный, пронизывающий ветер. От сильных порывов задирались подолы платьев; женщины придерживали руками чепцы, чтобы не слетели, потуже завязывали ленты под подбородком. Зимнее небо отливало перламутром, словно в облаках кто-то открыл устричные раковины. На бледном размытом фоне силуэт Белой башни казался особенно зловещим. Редкая толпа зрителей топталась у эшафота; они молча переминались с ноги на ногу и дышали на ладони, пытаясь согреться. Два возчика катили тачку, но Левина не смотрела на них. Запрокинув голову, она разглядывала окно под самой крышей башни; ей казалось, что она видит в проеме человеческую фигуру.

– О боже! – прошептала Фрэнсис, зажимая рот рукой. – Гилфорд!

Левина обернулась и замерла от ужаса. В тачке под окровавленным тряпьем лежало тело Гилфорда Дадли. Дыхание Фрэнсис участилось, сердце забилось в горле как сумасшедшее, лицо позеленело. Левина взяла ее за узкие, как у девочки, плечи, развернула к себе лицом и, пристально глядя ей в глаза, приказала:

– Дышите глубже, Фрэнсис, дышите глубже! – Она задышала глубоко и ровно, надеясь, что Фрэнсис, подражая ей, немного успокоится. Левина не могла представить, что испытывает несчастная мать в ожидании казни своей семнадцатилетней дочери, когда осознала, что не в ее силах помешать страшному действу.

– Не понимаю, почему Мария… – Фрэнсис словно поперхнулась словами и начала снова: – Почему королева не позволяет нам увидеться с ней… Чтобы попрощаться.

– От страха она стала безжалостной, – ответила Левина. – Наверное, ей всюду мерещатся заговоры. Ей кажется, что даже мать и ее приговоренная к смерти дочь способны плести интриги… – Она склонилась к своему борзому псу по кличке Герой и погладила его выпуклые позвонки. Пес, словно желая ее успокоить, ткнулся носом ей в юбку.

Левина вспомнила, как рисовала Джейн Грей в ее королевских регалиях – с тех пор не прошло и года. Тогда ее внимание привлекла юная девушка с пристальным взглядом широко расставленных темных глаз, в которых мелькали золотистые искорки, у нее были длинная шея и изящные руки. Джейн производила впечатление одновременно силы и беззащитности. Конечно, «рисовала» – не совсем точное слово, потому что Левина едва успела приколоть к доске бумагу для эскиза и приступить к фону. Вскоре в Лондон во главе армии прибыла Мария Тюдор и свергла с престола свою юную кузину, которой сегодня отрубят голову. Тогда именно Фрэнсис Грей помогла Левине разбить доску и бросить ее в огонь вместе с этюдом. Последнее время колесо фортуны поворачивалось в Англии очень быстро.

Бросив взгляд через плечо, Левина заметила группку католических священников. Среди них выделялся Боннер, лондонский епископ, толстый и гладкий, похожий на нелепого младенца-переростка. Левина хорошо знала его, ведь она живет в его приходе; Боннер славился своей жестокостью. Он расплылся в надменной улыбке – радуется, что юной девушке отрубят голову? Торжествует победу? Левине очень хотелось бы влепить ему пощечину, стереть с его физиономии самодовольную улыбку. Она отчетливо представляла себе багровую отметину у него на лице, и даже ладонь у нее зачесалась, словно после удара.

– Боннер, – прошептала она, наклоняясь к Фрэнсис. – Не оборачивайтесь. Если он встретится с вами взглядом, еще, чего доброго, поздоровается!

Фрэнсис кивнула, сглотнув подступивший к горлу ком. Левина поспешно увела подругу подальше от вновь пришедших, чтобы она не столкнулась с ними лицом к лицу. Немногие явились взглянуть на казнь девушки, которая пробыла королевой лишь несколько дней. По слухам, над Анной Болейн пришли поглумиться несколько сот человек, с нее и пошла мода обезглавливать королев. Сегодня никто не будет свистеть и улюлюкать. Все в ужасе от предстоящей казни, кроме Боннера и его приспешников, но даже они не настолько тупы, чтобы публично демонстрировать радость. Левина думала о королеве во дворце, представляла, как бы она ее нарисовала. Сейчас Мария сидит в окружении самых доверенных фрейлин – скорее всего, все они молятся. Но Левине Мария представлялась в одиночестве в пустом приемном зале; когда ей только что сообщили, что по ее приказу казнили ее молодую родственницу, которую она прежде так любила. У Марии на лице вовсе не скрытое торжество, как у Боннера, и не страх, хотя ей есть чего бояться. В конце концов, прошло лишь несколько дней после неудавшегося вооруженного мятежа Томаса Уайетта. Восставшие хотели посадить на престол сестру Марии Елизавету. Левина отчетливо видела перед собой узкое лицо королевы, белое, как лист нового пергамента, ее мертвые, бесстрастные глаза. Судя по всему, казни только начались.

– Во всем виноват ее отец, – бормотала Фрэнсис. – Я не могу не думать о том, что он сделал, Левина… Из-за его бездумного тщеславия… – презрительно выплевывала она, точно произносимые ею слова были грязные.

Левина снова бросила взгляд на верхний ярус башни, гадая, кто там в окне. Может быть, муж Фрэнсис, отец Джейн, Генри Грей, которого также обвиняют в государственной измене. Тачка остановилась рядом с невысоким строением наискосок от них. Возчик завел разговор с каким-то приятелем; похоже, ему скучно и безразлично, что он везет в своей тачке тело казненного юноши.

– Это карточный домик, Вина, карточный домик!

– Фрэнсис, не надо. – Левина положила руку на плечо подруги. – Вы сведете себя с ума.

– А королева… где ее милосердие? Ведь мы ее близкая родня. Elle est ma première cousine; on était presque élevée ensemble[1].

Левина молчала и лишь крепче сжимала плечо подруги. Фрэнсис часто забывала о том, что Левина почти не понимает по-французски. Левина никогда не спрашивала Фрэнсис, почему та, англичанка до мозга костей, так любит французский язык – тем более что при дворе Франция давно не в моде. Возможно, любовь к французскому как-то связана с матерью Фрэнсис Марией Тюдор, младшей сестрой Генриха VIII, которая около года была женой короля Франции Людовика XII.

К ним приближался какой-то незнакомец; из-за развевающегося на ветру черного плаща он был похож на летучую мышь. Остановившись рядом с двумя женщинами, он вежливо поклонился, снял берет и стал мять его в руках.

– Миледи, – произнес он, щелкая каблуками. – Сэр Джон Бриджес, комендант Тауэра.

Вид у него был суровый. «Наверное, – подумала Левина, – именно так должен выглядеть тюремщик». Правда, он тут же оставил официальный тон.

– Всей душой сочувствую вам. Мы с женой… – Он сбился, голос его едва заметно задрожал. – За последние месяцы мы очень привязались к вашей дочери. Она замечательная девушка.

Фрэнсис, не в силах вымолвить ни слова, молча взяла коменданта за руку и медленно кивнула.

– Сейчас ее спустят вниз. – Сэр Джон понизил голос почти до шепота: – Я могу устроить, чтобы вы ненадолго повидались с ней. Она отказалась видеться с мужем перед тем, как его… – Видимо, он собирался сказать: «Перед тем, как его казнили», но ему хватило такта промолчать. – Она попросила позволения увидеться с вами.

– Отведите меня к ней, – с трудом выговорила Фрэнсис.

– Предупреждаю, будьте крайне осторожны. Мы не должны привлекать к себе внимание. – Сэр Джон явно имел в виду Боннера и свору его приспешников. – Сейчас я уйду. Через несколько секунд следуйте за мной. Войдите черным ходом вон в то здание. – Он жестом указал на невысокую пристройку к Колокольной башне. – Мы будем ждать вас там.

Он ушел; через некоторое время Фрэнсис и Левина последовали за ним. Со стороны было похоже, что они ищут убежища от ветра. Им пришлось пригнуться, чтобы пройти в низкую дверь; закрыв ее за собой, они оказались в полной темноте и не сразу разглядели напротив входа еще одну дверь. Левина гадала, нужно ли им войти в нее. Она понимала, что ей придется взять инициативу на себя, потому что Фрэнсис, похоже, сейчас ни на что не была способна. Когда она сделала шаг в сторону второй двери, та со скрипом открылась; из-за нее выглянул Бриджес. Увидев женщин, он открыл дверь шире, и к ним вышла Джейн. Она была в черном с ног до головы. В своих маленьких белых ручках она держала две книги.

– Мама! – с улыбкой произнесла она, как будто сегодня был самый обычный день.

– Chérie! – воскликнула Фрэнсис, мать и дочь кинулись друг к другу в объятия. Фрэнсис снова и снова шептала: – Ма petite chérie![2]

Французский язык добавлял встрече драматизма, как будто они разыгрывали живую картину. Левину поразило и то, что Фрэнсис скорее можно было принять за дочь Джейн, которая была очень сдержанна и хладнокровна.

Левина отошла в сторону и тактично отвернулась. Правда, мать и дочь, похоже, забыли о том, что она тоже здесь.

– Мне так жаль, chérie… о, как мне жаль!

– Знаю, Maman. – Джейн первая разомкнула объятия и, собираясь с духом, разгладила платье. – Ne vous inquietez pas[3]. Господь избрал меня для этого. Я по доброй воле отправляюсь к Нему как посланница новой веры.

Нет больше той девушки, портрет которой Левина писала несколько месяцев назад; теперь перед ними явилась молодая гордая женщина, безупречная и спокойная. Левина тяжело вздохнула. Неожиданно в голову ей пришла странная мысль: Джейн Грей могла стать гораздо более достойной и мудрой королевой, чем Мария Тюдор. Если бы народ увидел ее такой, какая она сейчас, никто бы и не подумал поднимать армию для ее свержения и воцарения на престоле ее кузины-католички.

– Жаль, что у меня нет хотя бы немного твоей отваги, – пробормотала Фрэнсис.

– Пора, Maman, – сказала Джейн, покосившись на Бриджеса. Тот медленно, торжественно кивнул. Джейн передала Фрэнсис одну из своих книг, прошептав: – Там, внутри, послание для вас – и еще одно для Кэтрин; ей я написала кое-что в самой книге, потому что в противном случае она наверняка потеряет письмо – моя младшая сестренка вечно все теряет! – Она засмеялась; ее звонкий смех даже у Фрэнсис вызвал подобие улыбки. На миг мать и дочь стали так похожи друг на друга, что Левина неожиданно для себя тоже улыбнулась. Смех Джейн оборвался, и она тихо попросила: – Maman, берегите Кэтрин. Боюсь, у нее не слишком много выдержки.

Левина вдруг с ужасом осознала, что младшая сестра Джейн неизбежно станет новым центром протестантских заговоров. Многие наверняка захотят свергнуть католичку Марию Тюдор и посадить на трон кого-то из своих единоверцев; но заговорам суждено было заканчиваться неудачей.

– А что передать от тебя Мэри? – Фрэнсис имела в виду младшую из трех своих дочерей.

– Мэри умная. Ей мои советы не нужны.

Взмахнув тонкой рукой, Джейн ушла. Миг – и ее нет, и внутренняя дверь закрылась за ней. Фрэнсис одной рукой крепко прижала к себе книгу, а второй схватилась за стену, чтобы не упасть.

– Пойдемте. – Левина взяла ее под локоть и вывела на улицу, где бушевал ветер. За то время, пока их не было, зрителей у эшафота добавилось, и все же это была не толпа, а лишь группа людей.

Но вот они появились: первым появился мертвенно-бледный Бриджес, за ним – католический священник, которому так и не удалось обратить Джейн в свою веру. Головы у обоих низко опущены. За ними шла Джейн, отважная, с прямой спиной, она держала перед собой раскрытую Псалтирь, губы шевелились в молитве. По бокам от нее шествовали две ее фрейлины, которые не могли сдержать слез. Сцена отпечаталась в мозгу Левины: черное платье Джейн на фоне желтовато-серого камня Тауэра у нее за спиной; то, как ветер дергал подолы платьев, чепцы, словно предлагая побег; скорбные фрейлины, чьи яркие платья выглядели неуместно; бледное лицо Бриджеса; выражение суровой безмятежности на лице Джейн. Левине захотелось запечатлеть сцену в красках. Сильный порыв ветра сломал ветку ближайшего дерева, и она с треском упала на землю, так близко от Лондонского епископа, что тот испуганно вздрогнул и отошел подальше. Интересно, подумала Левина, многие ли из присутствующих, подобно ей, пожалели, что ветка не упала на голову Боннеру или кому-то из его приспешников.

Джейн Грей поднялась на помост и развернулась к зрителям, собираясь говорить. Она была так близко, что, если бы Левина встала на цыпочки, смогла бы дотронуться до подола ее юбки. Но порывы ветра унесли прочь слова приговоренной; до них долетали лишь обрывки ее речи:

– Умываю руки мои в невинности… – Она сложила свои маленькие ручки. – Я умираю истинной христианкой и не ищу спасения никаким другим способом, а только милостью Божией. – Джейн до последнего мгновения хранила верность новой вере; Левина жалела, что ей недостает непреклонности этой молодой девушки.

Произнеся речь, Джейн сбросила с плеч платье, передала его фрейлинам и развязала чепец. Когда она сняла его с головы, волосы, свободные от лент и завязок, плавно взмыли вверх, как будто хотели поднять ее в небеса. Она обернулась к палачу. Левине показалось, что он просит у нее прощения, но слов она не слышала. Зато увидела искаженное лицо – значит, происходящее ужасало даже палача. Только Джейн выглядела совершенно спокойной.

Джейн взяла у одной из фрейлин плотную ленту и, покачав головой, отказалась от чьей-либо помощи, сама завязала себе глаза. Затем она упала на колени, сложила руки перед собой и произнесла молитву. Помолившись, она вдруг словно потеряла самообладание, пошатнулась и потянулась к плахе, но не могла найти ее с завязанными глазами.

Все смотрели на нее, но никто не пытался ей помочь. Зрителей словно парализовало от ужаса при виде того, как совсем юная девушка на пороге смерти пытается ухватиться за что-то прочное. Не было слышно ни звука; даже ветер утих, как будто само Небо затаило дыхание. А Джейн все искала плаху, размахивая руками в воздухе. Не в силах больше выносить ее страданий, Левина вскарабкалась на эшафот и сама положила холодные маленькие ручки, в сущности, совсем еще детские, на место. Слезы жгли ей глаза, когда она с трудом спустилась к Фрэнсис, оцепеневшей от горя.

Взмах топора, струя алой крови – и все кончено… Фрэнсис упала на руки Левины; та удержала ее и закрыла ей глаза, когда палач поднял за волосы голову Джейн Грей и показал ее толпе: дело сделано. Левина не знала, почему она сама подняла глаза, но, когда она смотрела на эшафот, ей казалось, что она видит не то, что происходит в действительности, а сцену, возникшую в ее воображении: на месте палача – королева со скрюченными пальцами, которыми она держит окровавленную голову своей молодой родственницы. Лицо королевы спокойно, она не замечает, что ее платье в крови. Зрители молчат; только вновь, словно в негодовании, поднимается ветер.

Левина отошла в сторону; ее вывернуло в сточную канаву.

Не тревожьтесь (фр.).

Дорогая! Моя любимая малышка! (фр.)

Она доводится мне двоюродной сестрой; мы почти выросли вместе (фр.).

Часть первая

Королева Мария

Дворец епископа, Винчестер, июль 1554 г.

Мэри

– Сидите тихо, Мэри Грей, – велела мистрис Пойнтц, и голос у нее такой же грубый, как ее пальцы. – Не вертитесь!

Она слишком сильно дергала меня за волосы, заплетая ленты. Мне хотелось крикнуть, чтобы она прекратила, чтобы не трогала меня.

– Ну вот, – сказала она, надевая мне на голову чепец и туго завязывая его под подбородком.

Чепец закрыл мне уши. Я слышала шум моря, как в большой раковине, которую мы, бывало, прикладывали к уху в Брадгейте. Интересно, что случилось с той раковиной после того, как Брадгейт перестал быть нашим домом?

– Магдален поможет вам надеть платье. – Пойнтц слегка подтолкнула меня к черноволосой девушке; та мрачно покосилась на меня.

– Но я еще не… – начала было Магдален.

– Прошу вас, делайте как я велела, – прервала ее мистрис Пойнтц, и голос у нее такой же жесткий, как обруч под моей верхней юбкой.

Брюнетка закатила глаза и переглянулась со стоящей рядом с ней кузиной Маргарет.

Нас окружала настоящая неразбериха: сундуки с откинутыми крышками, в которых сложены платья; чепцы то и дело падали с подоконников; повсюду лежали груды украшений. В воздухе плыли ароматы духов. Невозможно и шагу ступить, чтобы не получить тычка, так у нас было тесно; девицы толкали друг друга локтями, дотягиваясь до своих вещей. Maman страдала почти так же, как и мы, потому что ей приходилось делить комнату еще с пятью дамами. Но их комната хотя бы закрывалась. Комната четырнадцати младших фрейлин, где мы ночевали, на самом деле представляла собой лишь занавешенный угол в конце коридора. Все утро мистрис Пойнтц отгоняла от занавеса любопытных молодых людей, которые надеялись хоть одним глазком увидеть, как переодеваются девушки постарше.

Я протянула платье Магдален; та взяла его и презрительно хмыкнула:

– Интересно, как его надевать? – Она встряхнула его кончиками пальцев, стараясь держать подальше от себя.

– Верхняя часть, – я показываю высокий воротник, который сшили специально по моей фигуре, – надевается вот так.

– Прямо на горб? – фыркнула Магдален.

Я заставила себя не плакать, спрашивая себя, что бы сделала на моем месте сестрица Джейн. «Будь стойкой, Мышка, – наверняка сказала бы она. – Не показывай никому, что ты чувствуешь на самом деле».

– Не знаю, почему королева хочет, чтобы такое создание присутствовало на ее свадьбе, – шепнула Магдален кузине Маргарет, но не слишком тихо, так что я все слышала.

Боясь, что заплачу и все будет еще хуже, я представила себе портрет Джейн. Помню, однажды она сказала: «Господь избрал для тебя определенный путь, и на то непременно есть какая-то причина. В Его глазах ты – совершенство, и в моих тоже». Но я-то знаю, что я – не совершенство; у меня сутулые плечи и искривленная спина, а ростом я с пятилетнюю девочку, несмотря на то что лет мне почти вдвое больше. «И потом, важнее то, что вот тут», – перед моим мысленным взором Джейн прикладывает кулачок к сердцу.

– У Мэри Грей больше прав присутствовать на королевской свадьбе, чем у вас, – возразила ей Джейн Дормер, любимица королевы. – В ее жилах течет королевская кровь.

– Но в каком уродливом теле! – пробормотала Магдален и, фыркая, начала шнуровать мне корсет.

Ценой предстоящей свадьбы стала жизнь моей сестры; ее убила королева. Хотя прошло сто шестьдесят четыре дня с тех пор, как ее убили (я помечаю каждый день в своем молитвеннике), горечь утраты не притупилась – и, наверное, не пройдет никогда. Я похожа на дерево, в которое ударила молния; такое дерево росло в Брадгейтском парке. Внутри оно совершенно выгорело и стояло черное и пустое.

Ненавидеть королеву так, как ненавидела ее я, – грех, государственная измена. Но я ничего не могла с собой поделать. Ненависть разрасталась во мне. «Не показывай другим свои чувства», – наверняка сказала бы сейчас Джейн.

– Ну вот, – сказала Магдален, отворачиваясь. – Все готово.

Она зашнуровала меня так туго, что я чувствовала себя голубем, которого нафаршировали и зашили нитками перед тем, как жарить.

– Елизавета будет на свадьбе? – спросила кузина Маргарет.

– Конечно нет! – ответила Магдален. – Она заперта в Вудстоке.

– Бедняжка! – обронила Джейн Дормер.

В комнате повисло молчание. Может быть, все они сейчас думали о моей сестрице Джейн и о том, что бывает с теми, кто слишком близко стоит к королевскому трону. Раньше портрет Елизаветы висел в длинной галерее Уайтхолла, но теперь о нем напоминает лишь темный прямоугольник на деревянной панели.

Меня беспокоила еще одна мысль: ведь сестрица Кэтрин тоже входит в число девушек, которые стоят совсем близко к королевскому трону.

– Кто-то сказал, что Елизавета даже в парк не может выйти без охраны, – прошептала Магдален.

– Хватит сплетничать! – прервала ее мистрис Пойнтц и обратилась ко мне: – Где ваша сестра?

– Кэтрин? – спросила я, не совсем уверенная, о ком именно она говорит – среди фрейлин много сестер.

– Разве у вас есть другая сес… – Мистрис Пойнтц умолкла. Наверное, вспомнила, что другая моя сестра умерла. Теперь она улыбнулась мне, склонив голову, и погладила меня по плечу со словами: – Мэри, платье сшито хорошо. У вас в нем красивая фигурка. – Голос у нее певучий, как будто она говорила с маленькой девочкой.

Я угадала неприязнь за ее улыбкой и в том, как она украдкой вытерла о юбку руку, которой прикасалась ко мне, как будто боялась заразиться. Я не ответила, и она послала Джейн Дормер на розыски Кэтрин – та, судя по всему, снова проказничала.

Я заметила в груде вещей Кэтрин Новый Завет на греческом, который принадлежал сестрице Джейн, и вынесла его в коридор, раскрыла обложку и на внутренней стороне увидела письмо, адресованное Кэтрин. Самого письма я не читала, только любовалась мелким почерком Джейн. Мне не нужно читать письмо, ведь я выучила его наизусть:

«Милая сестрица, оставляю тебе книгу закона Божия. Вот Его последняя воля, то, что Он завещал нам, грешным; Его слова направляют по стезе вечной радости. И если тебе хватит здравомыслия прочесть книгу, она приведет тебя к бессмертию и жизни вечной. Она научит тебя жить; она же научит тебя умирать».

Я все старалась понять, почему Джейн ничего не написала мне. Почему она написала Кэтрин, призывая ее прочесть Новый Завет, хотя мне было доподлинно известно, что Кэтрин едва разбирает греческий. Зато я хорошо читаю по-гречески; бывало, я каждый день слушала, как Джейн читала свою Библию на греческом, а Кэтрин в то время гонялась за своими щенками по парку да строила глазки папиным пажам. Я внушала себе: должно быть, Джейн думала, что мне руководство не требуется. Но хотя я и понимаю, что завидовать стыдно и к тому же грешно, в глубине души очень завидую Кэтрин. И не потому, что Кэтрин красива, как летний луг, а я искривлена, как старое плодовое дерево, но потому, что Джейн решила написать ей, а не мне.

– Мэри, погуляем? – Пегги Уиллоби взяла меня за руку и вывела в крытую галерею, окружающую сад.

Последние дни выдались дождливыми; после ливня пахло свежей землей. Мы осторожно уселись на каменную скамью под навесом, стараясь не намочить платьев: если от воды на шелке останутся пятна, нам попадет от мистрис Пойнтц. Мы самые младшие; Пегги, воспитанница Maman, всего на год старше меня, но больше чем на голову выше, ведь я так мала ростом! У нее светлые волосы, вздернутый нос и круглые блестящие глаза, но у нее заячья губа, и она невнятно говорит.

– Как по-твоему, какой он? – спросила Пегги. Она имела в виду нареченного королевы, испанского принца Фелипе; последние дни у нас в девичьих покоях только о нем и говорили.

Я пожала плечами:

– Ты ведь видела его портрет.

Мы все видели портрет в Уайтхолле; глаза принца под нависшими веками смотрели на зрителя в упор, где бы он ни стоял. При одной мысли о нем меня бросало в дрожь. На нем сверкающие черные доспехи, позолоченные во многих местах; чулки у него белее лебединых перьев. Кэтрин и кузина Маргарет стояли перед портретом, когда его вешали, и толкали друг друга в бок:

– Посмотри, какие у него тонкие ножки! – заметила кузина Маргарет.

– А гульфик какой! – подхватила Кэтрин, и обе прыснули, прикрывая рты ладошками.

– А мне интересно, – сказала Пегги, – привезет ли он с собой инквизицию, как говорят некоторые? – Слово «инквизиция» она произносит, как будто оно горячее и его нужно поскорее выплюнуть, прежде чем оно обожжет ей рот.

– А, вот ты о чем, – ответила я. – Никто не знает.

– А что такое вообще «инквизиция»?

– Не знаю, Пегги. – Это ложь. Я прекрасно знаю, что такое инквизиция, потому что нам все объяснила Maman. Инквизиция – когда людей преследуют и сжигают заживо за их веру. Но мне не хотелось пугать Пегги, ведь ей и так снятся страшные сны, а если у нее возникнет подозрение о том ужасе, который, по словам Maman, угрожает Англии, она вообще не сможет спать. – Но ведь мы с тобой добрые католички, поэтому нам бояться нечего.

Ее рука потянулась к четкам, которые висели у нее на поясе. Пегги такая же католичка, как и я, то есть никакая, но мы должны притворяться, потому что от этого зависит наша жизнь. Так сказала Maman.

– Поэтому королева не пускает Елизавету ко двору? Потому что она не принимает католическую веру?

– Откуда мне знать? – сказала я, вспоминая свою погибшую сестру и гадая, не кончит ли Елизавета так же, а следом за ней – и Кэтрин. Но я прогоняю страшную мысль до того, как она успела овладеть мною.

– Ты ничего не знаешь!

Пусть Пегги так и считает; я этого и хотела. Ведь на самом деле я знала даже слишком много. Все потому, что я внимательно слушаю все, о чем говорят взрослые и что я, по их мнению, не способна понять. Я знаю, что испанский посол хочет избавиться от Елизаветы, как он хотел избавиться от Джейн. Известно мне и другое: королева пока не может себя заставить осудить сестру. Правда, то же самое мы все думали и о Джейн, ведь Джейн была одной из любимых кузин королевы. Последняя мысль потянула за собой другую: хотя мне многое известно, гораздо большего я не знаю. Зато я знала еще одно: в Англии не хотят, чтобы королева вышла за испанца. Все очень боятся последствий этой свадьбы.

– Помоги мне распустить корсет, – попросила я Пегги, меняя тему. – Он невыносимо жмет!

Пегги чуть распустила шнуровку, и у меня боль в спине немного утихла. Я наблюдала за черным дроздом, который клевал червяков своим желтым клювом, скача по камням на таких тонких ножках, что просто чудо, как они выдерживали его. Когда птичка взлетала к небу, я вспомнила Незабудку, любимого попугая королевы, величественное создание, вынужденное всю жизнь скрестись в клетке и повторять слова, смысла которых он не понимал.

– Тебе не кажется, что у животных есть душа? – спросила я.

– Мне – нет, – ответила Пегги. – Думать о таких вещах нечестиво.

Мне захотелось спросить у нее, задумывается ли она когда-нибудь о том, есть ли Бог вообще. Она наверняка пришла бы в ужас оттого, что у меня возникла такая мысль. И наверняка решила, что ее долг рассказать об этом, хотя бы для того, чтобы спасти меня от меня самой. Я представила потрясенное лицо мистрис Пойнтц. Кто знает, что тогда может случиться? Мне все больше и больше казалось, что вера не может быть истинной до тех пор, пока ты не усомнилась в ней до конца. Я знала, что такие мысли – ересь. Чувствовала, как мне в голову проникает Джейн. Сомневалась ли она когда-нибудь в своей вере? Если и да, то ни разу не поделилась своими сомнениями. Нет, мне кажется, что Джейн верила.

«С Богом ли ты?» – мысленно спросила я убитую сестру, и холодный порыв ветра коснулся моего лица.

– Пойдем, – сказала Пегги. – Мистрис Пойнтц будет спрашивать, куда мы подевались.

Кэтрин

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт… – шептала я снова и снова, бегая вокруг пруда. Земля раскисла от дождя; намокший подол юбки липнул к ногам.

– Леди Кэтрин, Кэтрин Грей! – зовет меня с крыльца Джейн Дормер.

Я притворилась, что не слышу.

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт… – У меня есть подарок на память; я храню его под корсажем, у сердца; это кусок атласной ленты, которую подарил мне Гарри Герберт. Я надевала ее на счастье в день нашей свадьбы. Лента была голубая, как вода, но давно истерлась и побурела, потому что так долго хранится у меня под одеждой. Кэтрин Грей… Фамилия у нас простая, «грей» значит «серый», серый, как черепица, как камни или волосы старой герцогини… Невозможно представить, что мы, Греи, – такая прославленная семья, что мы близкие родственники королевы. – Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт… – Я старалась думать только о нем, чтобы в голове не оставалось места для мыслей о сестрице Джейн или об отце, от тоски по ним у меня в душе словно образовалась пустота.

Со стыдом вспоминаю, как я раньше завидовала Джейн. Все говорили мне: твоя сестра – настоящее чудо, образец. Она так умна, так элегантна! Я завидовала ей до дрожи, до головокружения. А теперь я скучала по ней безмерно, хотя запрещала себе думать о ней из страха, что меня затопит горе. Я должна была думать о другом. В конце концов, мне четырнадцать лет; в моем возрасте девушкам положено думать о любви, о чем же еще?

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт… – И потом, все говорят, что красивее всех в нашей семье я, а если учесть, что случилось с моей бедной сестрой, я предпочитаю считаться красавицей, а не совершенством.

Я раскинула руки в стороны и закружилась, притворяясь, будто не слышу Джейн Дормер, которая, пыхтя, подобрала подол платья и стала спускаться ко мне с крыльца. Кружась, я смотрела в небо. Солнце как золотая монетка за пуховым одеялом – облаком.

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт… – Я старалась представить лицо моего мужа, но я так давно его не видела, целых семь месяцев, и его образ превратился лишь в смутное воспоминание. Правда, я помнила его запах: от него пахло миндалем. В первый раз я увидела его в день нашей свадьбы. Сама мысль о замужестве приводила меня в ярость, я вовсе не хотела замуж; тогда я была влюблена без взаимности в одного из наших кузенов. Сейчас я уже почти не помнила, как он выглядит, тот кузен, а ведь когда-то мне казалось, что от тоски по нему я зачахну!

Сестрица Джейн всегда говорила, что я слишком сентиментальна и что, если я не буду осторожна, сентиментальность меня погубит. Но я ничего не могла с собой поделать. Кто способен удержаться от сильных чувств, от головокружения, от слабости в любви? Вот что я почувствовала, когда впервые увидела Гарри Герберта в зеленом шелковом камзоле под цвет таких же зеленых глаз, которые неотрывно смотрели на меня! После того как я увидела радостную, одобрительную улыбку Гарри Герберта, бедный кузен был предан забвению.

Джейн Дормер подошла ко мне. Я перестала кружиться; мне пришлось ухватиться за нее, чтобы не упасть. Увидев ее испуганное лицо – она как будто хотела сказать: «Ради всего святого!» – я невольно прыснула.

– Не знаю, Кэтрин, чему вы так радуетесь! – Она отвела от меня взгляд и прижала руку ко рту, словно для того, чтобы не дать воли словам.

– Я радуюсь, потому что королева выходит замуж! – Мне казалось, такое должна была бы одобрить даже Джейн.

На самом деле Джейн Дормер была не так уж плоха, просто она совсем не похожа на меня.

– Мистрис Пойнтц просила меня привести вас, и нам надо поспешить, ведь вы даже не переоделись в нарядное платье. – Она взяла меня под руку и повела во внутренний двор.

– На свадьбе будет Гарри Герберт.

– Неужели вы до сих пор грезите о нем?! Ведь он больше не ваш муж… да и не был вашим мужем на самом деле!

Судя по тому, как она внезапно покраснела, я понимаю: она хотела сказать, что мы не вступили в брачные отношения. По правде говоря, в последнем я не уверена. Такова официальная версия; хотя я около месяца прожила в доме его родителей, мы с ним считались еще детьми, и по этой причине нас поселили раздельно. Когда пришла беда и Джейн бросили в Тауэр, Герберты попытались как можно дальше отойти от Греев. Тринадцати лет меня вернули в родительский дом невинной девицей. Но это не совсем так, потому что иногда мы с Гарри сбегали от наших компаньонов и урывали короткое время наедине. Сейчас, когда я вспоминаю его пытливые руки и язык, который проникал ко мне в рот, в животе у меня все сжимается. Сама не знаю, вступили мы с ним в брачные отношения или нет, но он дотрагивался пальцами до влажного средоточия моей женственности.

По ночам в девичьих покоях мы часто говорили о таких вещах, хотя ни одна из нас не знала наверняка, что происходит в супружеской спальне. Кузина Маргарет уверяла, что мужчина должен снимать штаны. Я точно помнила, что Гарри был в штанах – правда, в темноте, когда обнимаешься и целуешься, трудно сказать наверняка. Магдален Дакр заявила, что можно забеременеть от поцелуя, если язык проникает достаточно глубоко, а Фрэнсис Невилл уверяла, что дети появляются после того, как юноша трогал тебя внизу. Все мы наблюдали за тем, как на дворе спариваются собаки; но многим девушкам была невыносима мысль о том, что Господь повелел нам вести себя как животные, чтобы зачать детей. Хотя я ни за что им не признаюсь, при мысли об этом меня всегда охватывала странное возбуждение.

– Ах, посмотрите на мои туфельки! – Я заметила запачканные мыски туфель, которые были видны из-под юбок, когда мы поднимались по ступеням. Это мои любимые бальные туфельки. Шелковые красные цветы окрасили белый шелк, и все было запачкано глиной. Я пожалела о том, что так беспечно поступила с дорогой для меня вещью.

– Вы погубили их, – заключила Джейн Дормер, и неожиданно глаза мои наполнились слезами.

Раздался цокот копыт; нас догнали два всадника, одетые по испанской моде. Сейчас повсюду было полно испанцев. У двух незнакомцев были оливковая кожа и черные глаза; они бросали на нас оценивающие взгляды. Должно быть, мы им понравились, если можно судить по улыбке, которая ненадолго появлялась на губах того из них, что симпатичнее. Они поклонились, сняв шляпы. Джейн стояла, не поднимая головы, а я протянула руку, которую, увы, пожал прыщавый испанец – с таким видом, будто готов проглотить ее целиком.

Почему у мужчин всегда бывает так: если они ходят по двое и один из них симпатичный, его друг почти всегда оказывается настоящим уродом? Второй, прыщавый испанец, был похож на шелудивого пса, и, хотя я люблю собак (некоторые говорят – слишком люблю, ведь у меня их целых пять), он мне не понравился, как и его жадный взгляд. Его спутник был уже не так молод, на вид ему можно было дать лет тридцать пять, но в своем нарядном костюме он выглядел величественно. Кроме того, он был очень хорошо сложен. Жаль, но на меня он смотрел лишь вскользь и пожирал взглядом Джейн. Она по-прежнему скромно потупилась, а он оглядывал ее с ног до головы, и его глаза были похожи на прыгающих золотых рыбок.

– Красивая материя, – заметила я, легонько проводя пальцем по его пунцовому рукаву, в попытке обратить внимание мужчины на себя.

– Gracias[4], – небрежно ответил он, мельком взглянув на меня.

Похоже, Джейн Дормер его совершенно очаровала; теперь она позволила себе посмотреть на него своими глубоко посаженными карими глазами, яркость которых подчеркивала ее белоснежную кожу. Испанец был не в силах оторваться от нее; мне пришлось признать, что я проиграла состязание. Впрочем, я с радостью уступила его Джейн Дормер; по-моему, у нее нет ни одного недостатка.

– Вы позволите мне представиться?

На то, чтобы произнести эту фразу, у него ушло бесконечно много времени, и я с трудом удержалась от смеха, но Джейн подняла голову – она образец самообладания – и без тени насмешки ответила:

– С величайшей радостью.

– Гомес Суарес, граф де Фериа, – объявил он, еще раз кланяясь, на сей раз ниже.

Джейн была так потрясена, что я подавила смех и сказала:

– Милорд, это Джейн Дормер, а я – леди Катерина Грей.

– Джейн До-ма… – повторил он, и я невольно прыснула, но он как будто и не заметил моей бестактности, потому что смотрел на Джейн, словно она – сама Богоматерь. – Delectata[5], – продолжил он по-латыни.

– Ego etiam[6], – ответила она.

Я пожалела, что не уделяла достаточно внимания своим урокам латыни. Бывало, няня утешала меня, когда я заливалась слезами досады из-за ошибок в учебе, понимая, что даже моя младшая сестра умнее меня: «Ничего, вы такая хорошенькая, что это не имеет значения».

– Si vis, nos ignosce, serae sumus[7], – спохватилась Джейн Дормер, беря меня за руку и готовясь уйти.

– Vos apud nuptias videbo[8], – сказал Фериа. Единственное слово, которое я поняла, – «nuptias», что означает «свадьба».

Оказавшись в коридоре, я толкнула Джейн в бок и шепнула:

– Вы кое-кому нравитесь!

– Невозможно ведь, чтобы все кавалеры достались вам, – с застенчивой улыбкой парировала она.

– Да. Испанец остается за вами!

Джейн достаточно хорошо меня знала; она понимала: я хочу, чтобы все желали меня. Я ничего не могла с собой поделать. Именно это помогало мне не думать о том, что я предпочла бы забыть. Я снова принялась мечтать о Гарри Герберте. При одной мысли о том, что скоро я его увижу, меня охватывало волнение. Я знала, что он будет в числе англичан, которые вошли в свиту Филиппа Испанского, и была рада, что выпросила у Магдален Дакр башмаки на деревянной подошве, потому что в них я кажусь выше. Она, правда, уверяла, что в них невозможно долго ходить, но я тренировалась все утро и ходила туда-сюда по коридору, пока не привыкла к новому ощущению; наверное, я справлюсь неплохо.

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт, – бормотала я, вбегая в комнату для фрейлин, чтобы переодеться.

К тому времени, как я оказалась в покоях королевы, на ходу торопливо завязывая чепец, все были уже готовы выходить.

Сьюзен Кларенси раздавала распоряжения, напоминая всем, где они должны находиться во время процессии; начались обычные распри из-за того, кто должен кому предшествовать. Marxian подозвала нас с Мэри и повела вперед, туда, где было наше место. Она поставила нас за собой и графиней Леннокс, еще одной кузиной королевы со стороны Тюдоров, но кузина Маргарет возмутилась, потому что хотела идти в паре со мной. Она протолкнулась вперед, оттесняя Мэри, и я, защищая сестру, отпихнула ее, бросая гневные взгляды, и, словно невзначай, наступила ей на ногу, что должно быть очень больно – ведь у моих башмаков грубая подошва! Но я все время думала о том, что, если бы здесь была моя сестрица Джейн, она шла бы в паре со мной, а Маргарет пришлось бы идти с Мэри. От таких мыслей все перевернулось у меня внутри, тем более что я вспомнила: среди приглашенных в собор не будет и отца. Как красив он был в парадном наряде, с орденом Подвязки, какой у него был величественный вид! Думать о нем было невыносимо. Я глубоко вздохнула, чтобы сдержать слезы, ущипнула себя за щеки и слегка покусала губы.

– Гарри Герберт, Гарри Герберт, Гарри Герберт…

Позже, на пиру, когда все наелись досыта, слуги убрали со столов и музыканты начали играть. Испанцы толпились с одной стороны зала; они почти не улыбались и выглядели так, словно предпочли бы находиться в любом другом месте, только не здесь. Англичане стояли по другую сторону и враждебно глазели на испанцев. Сборище больше напоминало поле битвы, чем свадебный пир. На габсбургском лице новобрачного застыло мрачное выражение, потому что ему подносили еду на серебре, а его жене – на золоте. Но, несмотря на угрюмое выражение его лица, невозможно было отрицать, что он изящен; королева, совершенно потерявшаяся в своем пышном свадебном платье, согнувшаяся под тяжестью украшений, не сводила глаз со своего молодого мужа.

Гарри Герберт поймал мой взгляд – уже в тысячный раз за день. Он послал мне воздушный поцелуй; я показала, будто ловлю его и прижимаю к сердцу. Во время церемонии, когда мы должны были молиться за то, чтобы королева подарила Англии наследников престола, мы с Гарри переглянулись. Когда я в составе процессии подошла к собору, он уже стоял на ступенях, и мне понадобились все силы, чтобы не нарушить церемонию и не броситься к нему. Когда мы с ним поравнялись, он отбросил со лба кудрявую прядь и улыбнулся мне; отчего мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок.

Мужчины выстроились в ряд для паваны; дамы стояли напротив. Я видела, что Гарри Герберт направляется ко мне, но его отец схватил его за руку и подтолкнул к одной из сестер Талбот. Я оказалась напротив прыщавого приятеля Фериа, который не знал ни одного танцевального па и все время поворачивал меня не в ту сторону. По правде говоря, я сама с трудом танцевала в башмаках на деревянной подошве, которые натерли мне пятки, поэтому, улучив первую же подходящую минуту, ушла, оставив прыщавого испанца развлекать кузину Маргарет, а сама села у стены рядом с Мэри – она была совершенно одна. Никто из девиц, кроме Пегги Уиллоби с заячьей губой, не хотел сидеть с ней, но Пегги уже легла спать. До того как мы прибыли ко двору, я на самом деле не замечала, что Мэри отличается от других. Конечно, я знала, что у нее искривлена спина, но дома никто не обращал на это внимания; для нас она всегда была просто Мэри, нашей маленькой Мышкой. Но при дворе мне то и дело приходилось защищать сестру от младших фрейлин. Здесь было настоящее змеиное гнездо!

Мэри зевнула, прислонилась головой к стене и пожаловалась:

– Очень хочется спать.

Я бы обняла ее, но она не любит, когда к ней прикасаются. Она говорит, что ее в жизни слишком много дергали – к ней без конца приглашали лекарей и знахарок. Ее привязывали к кровати и растягивали, втирали в нее дурно пахнущие травяные настои, чтобы размягчить кости, и все в стремлении выпрямить ее. Потом за нее взялись священники с их молитвами; один, в Брадгейтской церкви, даже пробовал изгнать из нее дьявола. Но Мэри осталась такой, как была. Я подсунула свой мизинец под ее – у нас такой жест заменял объятия.

Я смотрела, как Гарри Герберт танцует с Магдален Дакр; они смеялись над какой-то шуткой. Смотреть на них было невыносимо, но и невозможно было оторвать взгляд. Он взял ее под руку, и у меня внутри все сжалось.

– У меня новость, – сказала Мэри.

– О чем?

– О Maman… – произнесла она нерешительно, и я заподозрила самое худшее. Мне не хотелось ничего слышать; с удовольствием заткнула бы уши и мычала что-нибудь, потому что боялась: еще одна плохая новость – и я совсем расклеюсь.

– Новость не плохая?

– Нет, хорошая. – Мэри смотрела на меня снизу вверх; ее круглые карие глаза были похожи на глаза новорожденного олененка.

– Что же тогда? – Гарри Герберт что-то зашептал на ухо Магдален, и я ощетинилась.

– Она собирается замуж.

Гарри Герберт передал Магдален дурно воспитанному испанцу и танцевал с кузиной Маргарет. Слова Мэри не сразу дошли до моего сознания.

– Maman собирается замуж? Что ты, Мышка, это просто слухи.

– Но, Китти, я все узнала от нее самой!

Интересно, почему Maman обо всем рассказывает Мэри первой? Ее карие глаза казались теперь неискренними, и во мне проснулась старая ревность, какую я раньше питала к Джейн. Пришлось напомнить себе, что я говорю с маленькой Мышкой, с Мэри-горбуньей, которая никогда не делала мне ничего плохого.

– Она сама сказала мне, что намерена выйти за мистера Стоукса.

– За Эдриена Стоукса? Не может быть. Он ведь ее конюший… всего лишь слуга. И потом, королева ни за что не позволит…

– Она уже получила разрешение, – перебила меня Мэри.

– Она сама так сказала? – Мысли у меня в голове путались, и я чувствовала, как во мне закипает гнев, когда подумала о своем величественном отце, а вслед за ним – ничтожество, простолюдин, который ходит за лошадьми. – Как она могла?! – Я скучала по отцу, тоска по нему отзывалась в сердце острой болью. Папа не скрывал, что я – его любимица…

– По-моему, – тихонько сказала Мэри, – ей просто все надоело. Она сказала, что, выйдя за простолюдина, она сможет удалиться от двора, и мы тоже поедем с ней и будем в безопасности.

– В безопасности! – возмущенно повторила я.

– Китти, она его любит!

– Это невозможно! – негодовала я. – Ее мать была сестрой короля Генриха Восьмого, супругой короля Франции! И потом, даже если бы такое было возможно, такие дамы, как Maman, не выходят замуж по любви за своих конюших. – Но уж кому-кому, а мне следовало знать, что любовь способна появиться в самых неожиданных местах; более того, когда ты охвачен любовью, ты не способен рассуждать здраво.

Мне было невыносимо думать о том, что Maman больше не будет при дворе, а станет простолюдинкой миссис Стоукс – и эта мысль проникала мне под кожу, беспокоила, как чесотка. В глубине души я понимала, что должна радоваться ее счастью, но ничего не могла с собой поделать.

– И мы вместе с ней удалимся от двора?

– Не знаю, Китти. Может быть, нас королева не отпустит; ведь я у нее – вроде ручной обезьянки. – Последние слова она произнесла с необычной для себя горечью.

– Мышка! – Я почувствовала прилив любви к сестренке. Обида из-за того, что Maman с ней делится, сразу же прошла, как только я вспомнила, как тяжело живется Мэри. – Пойдем, я незаметно выведу тебя отсюда и уложу спать. Никто не узнает.

– Ой, смотри! – Она приподняла подол моего платья. – У тебя кровь идет. Наверное, из-за твоих башмаков. Я перевяжу тебе ногу.

Я была полна добрых намерений, но, когда мы встали, рядом с нами вдруг оказался Гарри Герберт. От него пахло миндалем. Он обвил рукой мою талию и прошептал мне на ухо:

– Выйдем со мной наружу! Никто не смотрит.

Я знала, что должна отказаться, сказать, что собираюсь уложить сестру спать, что нам нужно обсудить важные вещи; но, оказавшись рядом с ним, я просто не смогла устоять.

– Я сейчас вернусь, – сказала я Мэри и позволила увести себя, забыв об окровавленной ступне… забыв обо всем.

На улице было тепло; полная луна освещала двор серебряными лучами.

– Вот. – Гарри протянул мне фляжку.

Я поднесла ее к губам и отпила глоток. Жидкость обожгла мне горло, я закашлялась, потом засмеялась, и он тоже.

– Гарри Герберт, – сказала я. – Гарри Герберт, это вправду ты?

– Это вправду я, моя красавица Китти Грей.

Я сняла шляпу с его головы и провела пальцами по его волосам.

Мы оказались в небольшом садике, отгороженном от общего двора стенами, живой изгородью и травяным ковром. Я прикоснулась губами к его шее – она была соленая на вкус. Он запустил руку мне под рубашку.

– Мы с тобой муж и жена, – напомнил он.

– Так что это не грех, – хохотнула я. – Какой позор!

– Проказница Китти! Отец выпорет меня, если найдет нас! Я спустила с плеч верхнее платье, развязала чепец, и мои волосы разметались по влажной траве. Я широко раскинула руки. Он лег на меня; заулыбался и в лунном свете показался серебряным.

– Я так сильно хочу тебя, Китти, – пробормотал он, и его горячее дыхание ласкало мне кожу. Его губы приникли к моим. Наконец-то я ожила.

Мэри

Я ждала Кэтрин целую вечность. Подумала, что она уже не вернется. В глубине души меня терзала тревога, я боялась, что этот Гарри Герберт навлечет на нее беду. Я наблюдала, как его отец, Пембрук, ищет его среди танцующих. Мне показалось, что я вижу светло-золотистые волосы Кэтрин в толпе у двери, но ошиблась; когда девушка вышла на середину зала, я увидела, что у нее нет ни ярко-голубых глаз, ни сочных губ моей сестры. Я обращала на себя внимание, потому что сидела совершенно одна; постоянно ловила на себе любопытные взгляды. На меня все глазели из-за моего уродства, как, наверное, на сестру все глазеют из-за ее красоты. Платье душило меня, спина ныла в твердом корсете; очень хотелось незаметно ускользнуть в девичьи покои, но я ни за что не сумею расшнуровать корсет на спине без посторонней помощи, а Пегги наверняка уже крепко спит. Maman тоже занята – она прислуживает королеве. Я дошла до того, что готова была воспользоваться даже помощью мистрис Пойнтц, но мне стало страшно при мысли о ее резкости.

Я решила подождать еще немного и понаблюдать, как королева пожирает взглядом своего молодого мужа. Она раскрылась как цветок, а он не скрывал разочарования. Интересно, чего он от нее ожидал? Может быть, ему послали портрет, который оказался слишком лестным, как тот мой портрет, который хранит Maman, – на нем у меня идеальная фигура. Чем дольше я наблюдала за новобрачными, тем больше ненавидела их обоих. Его разочарование превращало в посмешище то, чем был оплачен их брак, – жизнью моей сестры.

Никогда не забуду день, когда я узнала, что таится за династическим союзом с мощной дружественной державой. Это было прошлой зимой, после подавления протестантского мятежа. Придворные дамы, а вместе с ними я, просидели всю ночь без сна на тесной женской половине Сент-Джеймского дворца; мы, оцепенев, ждали прихода армии повстанцев. С мятежниками был и мой отец, хотя тогда я этого не знала. Я подслушала, как Maman шептала Левине, что, если мятежники доберутся до дворца, начнется «кровавая баня». Тогда подобные слова были за пределами моего понимания, но за последние месяцы я довольно много узнала. Кроме того, Maman сказала, что мы все должны в глубине души молиться за успех восстания; если королеву свергнут, Джейн освободят из Тауэра. Однако мы не должны были поверять свои мысли – даже шепотом – никому, кроме Господа. Я многого не понимала до сих пор и, как ни старалась, не могла соединить вместе разные куски истории. Мне ничего не говорят; считают меня слишком маленькой. Но я понимаю больше, чем они думают.

Именно после той ночи я узнала ужасную правду. Королева отдыхала в своем личном кабинете; я сидела у нее на коленях, как она любит, и растирала ее тощую руку, похожую на птичью лапку. Ее постоянно донимали и донимают всевозможные недомогания и боли.

– Сильнее, Мэри!

– Сильнее, Мэри! – проскрежетал попугай Незабудка, стуча клювом по перекладинам своей клетки.

Я боялась, что под моими пальцами запястье королевы переломится; она какая-то совсем бесплотная. Она еле слышно мурлыкала какую-то песенку, повторяя ее снова и снова, и вертела в руке миниатюру с изображением своего будущего мужа. То и дело вглядывалась в портрет и тяжело вздыхала – не то от счастья, не то от большого огорчения. Наверное, это и есть любовь. На примере Кэтрин могу догадаться, что в любви нет никакой логики.

– А теперь, Мэри, легонько, как перышко, – велела королева.

Я начала легко поглаживать ей руку кончиками пальцев, едва касаясь темной поросли волос, которые растут у нее до самого локтя. Наша королева довольно волосатая; ее ноги покрывает густая темная шерсть. Когда я поделилась своими наблюдениями с Кэтрин и спросила, нормально ли это, она ответила: нет, ненормально, и показала свою гладкую, изящную ножку.

– Все потому, что она наполовину испанка – известно, что испанки покрыты шерстью, как медведицы.

И вдруг я что-то услышала – какой-то тихий звук, похожий на щелканье клюва. Королева перестала мурлыкать и прислушалась. Звук повторился: тихий стук, словно кто-то бросил камешек в стекло.

– Мэри, закатайте нам рукав, – приказала королева, протягивая мне руку.

Незабудка снова застучал клювом по клетке и прокричал:

– Мэри, закатайте нам рукав!

Я возилась с завязками, чувствуя ее растущее раздражение, отчего мои пальцы стали еще более неуклюжими. Она столкнула меня с коленей:

– Чепец! Платье!

Я принесла ей то, что она велела, и помогла облачиться, радуясь, что из-за жесткого платья из золотой парчи не заметно, насколько неловки мои движения. Королева взяла свечу и подошла к окну; немного постояла там, а затем вернулась в кресло. Потом приказала принести ей Библию и четки. Она велела мне устроиться на подушке у ее ног, сама восседала прямо, задрав подбородок, как будто изображала королеву на маскараде, а я, сидя на полу, напоминала ее любимую собачку.

За дальней стеной послышалось шарканье. Неожиданно прямо из стены вышла фигура в плаще, похожая на привидение. Должно быть, я с глупым видом разинула рот, потому что королева шлепнула меня по плечу:

– Мэри, не зевайте!

Фигура вышла на середину кабинета и поклонилась, сбросила капюшон и плащ в угол. Я узнала Ренара, испанского посла. При его появлении королева ожила, словно он высек из нее искру. Я часто видела Ренара с его свитой во дворце, издали любовалась его изысканными манерами, его безукоризненными нарядами. Он выглядел настолько совершенным, что невольно приходило в голову, будто он что-то скрывает.

– Вы принесли нам весточку от нашего жениха? – спросила королева, затаив дыхание.

– Да. – Ренар достал из-под дублета мешочек.

Королева сразу помолодела и стала похожа на девочку, которой принесли сладости. Она жадно схватила мешочек – по-моему, не следовало так выдавать свое нетерпение, – рывком развязала шнурки и с радостным вздохом положила себе на ладонь кольцо. Полюбовалась им, поднесла его к пламени свечи.

– Изумруд, наш самый любимый из всех драгоценных камней! – сказала она, надевая кольцо на палец и любуясь им. – Мне кажется, он уже знает меня.

Огромный камень на ее тонком пальце выглядел нелепо.

Помню, мне сразу показалось, что раньше я уже где-то видела это кольцо. Вскоре вспомнила, я видела его – на мизинце самого Ренара. Я часто замечала то, чего не видят другие.

Королева тем временем краснела и ахала, как настоящая невеста.

– Смотрите, как красиво переливается свет на его гранях! – воскликнула она. – Это кольцо Фелипе? Он надевал его на свой палец? Что на нем выгравировано? Буквы… «S» и «R»… «SR»… Что они обозначают, Ренар? Какое-нибудь зашифрованное любовное послание?

– Semper regalis, – пожалуй, слишком быстро ответил посол.

– «Королева навсегда», – мечтательно повторила Мария.

– Semper regalis! – выкрикнул Незабудка.

Ренар усмехнулся и сделал королеве комплимент: мол, только у нее может быть птица, которая так быстро выучила латынь.

Я мысленно усмехнулась. Подумать только, Мария получила хорошее образование, стала королевой Англии и совсем недавно справилась с целой армией мятежников! Как могла она не догадаться, что буквы «S» и «R» обозначают просто «Симон Ренар»! Мне всего девять – правда, я развита не по годам, – но для меня все сразу стало ясно как день. Кольцо – вовсе не залог любви, не подарок от будущего мужа, а вещица, которую Ренар в спешке снял с собственного пальца, зная, что королева надеется получить подарок от своего испанского жениха.

Кольцо – обман. Такой же обман, как слова, обращенные ко мне: «Мэри, ты уже не такая маленькая, и спина у тебя лишь чуть-чуть искривлена; она выпрямится, когда ты подрастешь». Мне говорят так, чтобы я не страдала из-за своего уродства, хотя я предпочла бы услышать правду. Однако королеве, по-моему, понравилась ложь Ренара. Я часто замечаю, что люди верят в то, во что хотят верить.

– Император просил поздравить вас с победой над мятежниками-еретиками. Он восхищен проявленной вами стойкостью. По его словам, лучшей партии для его сына невозможно найти. Он назвал вас «выдающейся королевой».

– В самом деле? – Мария напоминала зяблика, который прихорашивается и чистит перья.

– И еще он назвал вас «набожной»…

Королева медленно закрыла и вновь открыла глаза; на ее губах мелькнула еле заметная улыбка.

– Но… – продолжал Ренар, тихонько откашливаясь.

– «Но»?

– Но ту девицу… нельзя оставлять в живых.

Королева тихо ахнула:

– Она наша близкая родственница!

– В данном вопросе император непреклонен. При таком смятении, таком расколе из-за… реформаторов, еретиков… – Посол ненадолго замолчал, а затем продолжал: – Она представляет слишком большую угрозу для вашей власти.

Сначала мне показалось, что они говорят о сестре королевы, Елизавете; ходили слухи, что мятежники собирались посадить на трон ее.

– Она еще так молода! – Мне показалось, королева вмиг лишилась всей радости. Она принялась ломать руки, все растирая и растирая их, как будто смывая с них чернила. – Она провела с нами много счастливых дней в Бьюли.

Я тоже прекрасно помнила Бьюли; мы часто ездили туда в гости к Марии до того, как она стала королевой. Помню, что она всегда встречала нас словами: «Мои самые любимые кузины!» Помню, как Джейн отказывалась приседать перед святыми дарами в тамошней часовне. Тогда говорили: «Она это перерастет».

Теперь, когда королевой стала Мария, мы все вернулись в католичество; нам нужно быть очень осторожными. Так говорит Maman.

– Ренар… – Голос у королевы стал сдавленным, не похожим на всегдашний. – Мы не можем. – Она встала; Библия и четки с глухим стуком упали на пол. – Вы не понимаете. Мы ее любим. Мы не можем допустить, чтобы ее казнили.

Королева принялась расхаживать туда-сюда, туда-сюда. Ренар следил за ней взглядом. Казалось, оба забыли о том, что я тоже все слышу.

– С казнью ее мужа мы еще можем смириться. В конце концов, эти Дадли – изменники до мозга костей. Но она… Она наша кузина, наша младшая кузина!

И только тогда на меня снизошло мрачное прозрение. Они говорили вовсе не о Елизавете; они говорили о моей сестре Джейн и ее муже, Гилфорде Дадли! Я невольно ахнула. Королева и Ренар дружно развернулись ко мне; ее лицо искажало отчаяние, а на лице Ренара проступило что-то другое… Надеюсь, ему стало стыдно.

– К тому же ее сестра, – прошептала королева, указывая на меня. – Ее сестра! – Она без сил рухнула в кресло и закрыла лицо руками. – Нет, это невозможно!

– Ее сестра! – повторил Незабудка.

– Император… – Ренар бросился к ее ногам. – Император расценит ваш шаг как подтверждение помолвки с его сыном.

– Что вы такое говорите? – Ее глаза полыхнули гневом. – Неужели таково условие… – Она замолчала и, дрожа, глубоко вздохнула. – Принц Фелипе или Джейн Грей?

Мне хотелось закричать, напомнить им, что я тоже здесь, но я оцепенела.

– Условий как таковых никто не ставит, – бархатистым голосом ответил Ренар. – Император… который также является кузеном вашего величества… ничего так не желает, как безопасности ваших владений. Вас же он считает, по его собственным словам, «выдающейся королевой».

– Но… – начала Мария, но продолжать не стала.

– Простите меня за такие слова, мадам, но принц Фелипе, если можно так выразиться, ужасно жаждет брака с вами. Он думает о свадьбе, о вас, моя милая королева, как… – казалось, посол подыскивает нужное слово, – как ни о чем другом.

Королева снова повертела на пальце кольцо с изумрудом. Оно показалось мне еще более нелепым. Помню, тогда я пришла в ужас от того, что они задумали, – и пребываю в этом состоянии до сих пор. Моя добрая сестра, которая ни разу в жизни никого не обидела!

Королева наклонилась, схватила меня под мышки и снова усадила к себе на колени, крепко прижав к себе, так, что мне стало больно дышать. Потом она то ли тихо замурлыкала песенку, то ли застонала или тяжело вздохнула; я уловила резкий запах неролиевого масла, которым она любила умащать свою грудь; жесткая золотая парча больно царапала мне щеку. Как же мне тогда хотелось броситься к Maman, прижаться к ней! Я могу выносить только ее объятия.

– Можете идти, Ренар, – сказала королева.

Только после того, как посол ушел, королева выпустила меня.

– Ах, малышка Мэри, Господь многого требует от нас! – не глядя на меня, проговорила она. Потом принялась перебирать четки, бормоча молитву.

Мне хотелось соскочить с ее колен, выбежать из комнаты, из дворца – подальше от нее.

– Можно мне уйти? – прошептала я, перебивая ее молитву.

– Конечно, милая Мэри, ступайте, побегайте, – вот и все, что ответила она. Она ни словом не заикнулась о моей сестре, которую собиралась казнить, – ни единым словом! Когда я подошла к двери, она окликнула меня: – Мэри! – И я обернулась, думая, что она что-нибудь скажет. – Пришлите ко мне Сьюзен Кларенси и Джейн Дормер.

Из меня как будто выпустили весь воздух. Мне с трудом удалось выйти из ее личного кабинета.

Кто-то сжал мне плечо.

– Давай я уложу тебя спать, та petite chérie[9]. – Это Maman. Судя по тому, что у меня затекла шея, я, наверное, задремала, хотя как мне это удалось под громкую музыку и топот танцующих, сама не понимаю.

Она подхватила меня на руки и унесла из зала, но не в девичьи покои, а в свои, где нежно уложила на большую кровать под балдахином и стала раздевать.

– Но, Maman, а как же ваши приближенные? – сонным голосом спросила я, вспоминая, сколько дам делят с ней комнату.

– Не бойся, Мышка, – ответила она. – Я обо всем позабочусь. – Она слой за слоем сняла с меня наряды, пока я не осталась в одной сорочке, после чего нырнула на пуховую перину, похожую на облако. – Тебе лучше? – спросила она.

– Лучше, – ответила я. Какое-то время мы молчали; она гладила меня по голове, а я не могла не думать о Джейн; как я ни пыталась все понять, некоторые части истории оставались для меня загадкой до сих пор. – Мама, почему Джейн сделали королевой? – В голове у меня целый клубок спутанных вопросов.

– Ах, Мышка, не думаю, что…

– Только не говорите, что я еще маленькая! Расскажите, Maman! Я уже большая и могу знать правду.

Я видела наше большое родословное древо, длинный свиток пергамента, разрисованный переплетенными позолоченными ветвями и завитушками; здесь и там нарисованы птички и нечто похожее на фрукты, которые висят гроздьями, но на самом деле представляют собой маленькие портреты. Однажды отец развернул свиток на полу большого зала в Брадгейте; он показывал нам с сестрами наших предков-королей. Благодаря им в наших жилах течет королевская кровь. Наш прадед – Генрих Седьмой, первый король из династии Тюдоров. Водя пальцем по позолоченным линиям, отец показывал нам всех наших кузенов, чтобы мы знали, с кем мы состоим в родстве.

– Своей наследницей ее назначил молодой король Эдуард – pauvre petit[10]. Ведь мальчиков в роду не было.

– А Мария и Елизавета?

– Его сестры? Их законнорожденность многими подвергалась сомнению. Зато у твоей сестрицы Джейн все сходилось просто замечательно – она исповедовала новую веру, была набожной, ученой и вошла в подходящий возраст для того, чтобы родить наследников мужского пола… Идеальный выбор. – Marxian умолкала и вздохнула, словно боялась расплакаться при мне.

– Мама, но ведь вы тоже могли бы претендовать на престол, и даже перед Джейн?

– Ах, chérie! – ответила она, сутулясь. – Я отказалась от своих притязаний в ее пользу.

Я старалась отделить то, что только что узнала, от клубка запутанных фактов.

– Значит, это вы… – Я вовремя умолкла, чтобы не продолжить и не сказать «вы виноваты», но Maman поняла, о чем я думаю. Ее глаза заблестели от слез, и я протянула ей свой носовой платок, который она взяла, не глядя на меня.

– Я должна жить с этим позором, – сказала она. – J’ai bonte, jusque au coeur.

– «Мне стыдно до глубины души», – вслух перевела я. – Но зачем вы так поступили?

Она снова тяжело вздохнула, как будто была наполнена отравленным воздухом и хотела выгнать его из себя.

– Мышка, в то время твой отец попал под влияние Нортумберленда, лорда-протектора. Можно сказать, твой отец попал в его сети. Сейчас я утешаю себя тем, что у меня не было выбора. А правда это или нет… – Она умолкла. – Мы все иногда обманываем себя. С возрастом ты поймешь. – Свеча шипела и плевалась, ее пламя уменьшилось. – А когда Нортумберленд узнал, что молодой король Эдуард умирает, они с твоим отцом сговорились женить на Джейн его сына, Гилфорда Дадли. – В ее глазах вспыхнул гнев. – Я не давала своего согласия на их брак! Но мое слово не имело для них никакого веса.

Постепенно клубок у меня в голове начинал разматываться.

– Значит, Нортумберленд хотел, чтобы настоящим королем стал его сын?!

– Нортумберленд обвел твоего отца вокруг пальца; тот заразился его тщеславием. А такой путь всегда приводит на плаху.

Maman прикрыла подбородок ладонью и смотрела на меня. Я заметила, как переливаются в тусклом свете ее каштановые волосы и оживает лицо. Кожа у нее белая, черты точеные, как у Джейн. Неожиданно до меня дошло, как мы все неразрывно связаны. Перед моими глазами возникали золоченые ветви родословного древа. У всех нас в жилах течет кровь Тюдоров; она нас объединяет. После того как мои мысли обрели стройность, я задала неизбежный вопрос:

– А как же Китти?! Очень многим не нравится, что на троне сидит католичка. Неужели никто не попытается надеть корону на Китти, ведь она следующая по старшинству после Джейн?

Maman отвернулась и смотрела в пол.

– От всей души надеюсь, что нет, – тихо сказала она и еще тише продолжила: – Dieu nous garde[11]. – Мне показалось, что нас накрыло огромным черным одеялом. Maman пробормотала себе под нос: – Будем молиться, чтобы в этом браке с испанцем родился наследник.

Я решала сменить тему:

– После того как вы выйдете замуж, я точно буду жить с вами, вдали от двора? Разве я не понадоблюсь королеве?

– Теперь у королевы есть муж, и, если Господь на нашей стороне, скоро появится и наследник.

Я поняла: она хочет сказать, что, когда у королевы родится ребенок, меня уже не заставят изображать королевскую куклу.

– Maman, я хочу только одного: быть рядом с вами.

– Так и будет. – Она отстегнула с пояса футлярчик с ароматическим шариком и положила его на подушку. Я вдохнула аромат лаванды. – Это поможет тебе уснуть, малышка.

– Мама, иногда я гадаю, что станет со мной, ведь ни один мужчина не захочет взять меня в жены, несмотря на то что в моих жилах течет много королевской крови. – Если только, с горечью подумала я, не найдется мальчик из благородных, у которого одна нога или две головы…

– Мышка, ты не должна забивать себе голову такими вещами. Ne t’inquiètes pas[12].

И все-таки я не могла не тревожиться. После того как отец и сестра погибли такой страшной смертью, мой мир казался мне хрупким; я боялась за тех своих близких, кто остался в живых. Лежала без сна, гадая, что будет с Кэтрин; мне казалось, что ее жизнь тоже в опасности. А если я лишусь и Maman, стану считаться воспитанницей королевы и меня будут вечно перевозить из одного дворца в другой? Я знаю, думать только о себе – грех, но страх проник в меня, как лихорадка, поэтому я зажмурилась и заставила себя думать о другом будущем: о простой жизни в тихом месте, где девочками не размениваются, как пешками в шахматной партии.

Спасибо (исп.).

Не тревожься (фр.).

Я тоже (лат.).

Очень рад (лат.).

Мы с вами увидимся на свадьбе (лат.).

Здесь: если позволите, мы опаздываем (лат.).

Бедный малыш (фр.).

Моя малышка (фр.).

Храни нас Господь (фр.).

Ладгейт, июль 1554 г.

Левина

Левина наблюдала за спящим сыном Маркусом, который вернулся домой после занятий. Он лежал на скамье во дворе их дома в Ладгейте; рядом в солнечном кругу растянулся пес Герой. Трудно поверить, что шестнадцать лет назад она качала сына в колыбели, а он был крошечным свертком у нее на руках; теперь он превращался в мужчину, и для нее начался мучительный период, который проходит каждая мать: приходилось постепенно, шаг за шагом, отпускать его от себя. От таких мыслей у нее сжималось сердце. Маркус родился недоношенным; никто не думал, что он выживет. Соседи перешептывались: вот что бывает, когда женщина занимается мужским делом. Левина проводила слишком много времени среди кистей и красок, которые отравили ее лоно; у таких, как она, здоровые дети не рождаются. И все же Маркус выжил и, более того, здоров и крепок; кумушкам из Брюгге пришлось заткнуть рты. Левина иногда гадала, что бы сказали они все, если бы знали, что с тех пор она бесплодна; наверное, соседки испытали бы удовлетворение оттого, что все-таки оказались правы. Но ее поманил Лондон, и Брюгге остался только в воспоминаниях. Женщины в Ладгейте относились к ней со сдержанным уважением. Наверное, как ей казалось, они завидуют ее успеху при дворе. И все-таки она понимала: все они считали, что ее ремесло противно Господу. Похоже, у всех – что в Брюгге, что в Лондоне – имелось свое мнение о том, что думает или не думает Всевышний, но для Левины Господь – дело личное, тем более сейчас, когда на престоле королева-католичка.

Она развернула лист бумаги, положила его на стол и принялась набрасывать эскиз: спящий сын и Герой. Пес развернулся и положил подбородок Маркусу на бедро. За стеной слышался привычный уличный шум: торговцы нахваливали свои товары, а какой-то человек громко выражал протест против брака королевы с испанцем. Левина прошла мимо него, возвращаясь с рынка. Крики были слышны до сих пор, хотя протестующий успел изрядно охрипнуть. Своими воплями он все равно ничего не добьется – свадьба состоялась; теперь у англичан король-испанец, нравится им это или нет. Края листа загнулись, не желая лежать ровно, и она придавила углы четырьмя крупными камешками, которые держала специально для этой цели. Камешки она привезла с собой из Брюгге; они из отцовской студии. Мужа озадачило ее желание взять с собой в Англию четыре простых камня, когда у них столько багажа. Но камни служили воспоминанием о прошлом – возможно, еще больше, чем любые другие предметы.

Левина не скучала по Брюгге, но скучала по отцу. Она была его любимицей и понимала: он разочарован тем, что у него пять дочерей и ни одного сына. Только Левину он пускал к себе в мастерскую, где она, тогда совсем крошка, любовалась тонкими веленевыми листами, разрисованными его рукой, молитвенниками с изысканными рисунками и изящно выгравированным текстом, яркими, живыми цветами, позолотой, которая блестела, словно настоящее золото. Отцовская мастерская навсегда врезалась в ее память. Она, бывало, часами смотрела, как отец работает, на то, как на полях книжной страницы расцветают узоры, как в переплетении ветвей или виноградных лоз появляются птицы и звери. Иногда он рисовал на полях муху, так похожую на настоящую, что, казалось, она улетит, если поднести к ней руку. Иллюзия была полной.

Левина услышала, как хлопнула дверь. Всегда бдительный Герой поднял голову, но остался невозмутим. Должно быть, вернулся муж. Левина испытала легкую досаду. Она наслаждалась тишиной и одиночеством; ее набросок вот-вот готов был обрести очертания. Теперь же рисунок придется отложить – возможно, уже ничего не получится. Она снова посмотрела на Маркуса. Солнце переместилось, и на его лицо косо падали тени – там, где свет проходил через перила. Левина заметила, что плечи у сына стали мускулистыми, а раньше были мягкими и пухленькими, как у ангелочков в флорентийской часовне.

Глядя на рисунок, она поняла, что ошиблась; ей не удалось запечатлеть настоящего Маркуса. Она скомкала бумагу и швырнула на пол. Герой, принимая бумагу за мячик, бросился к ней. Маркус повернулся, ненадолго открыл глаза и снова заснул. Из прихожей донесся голос Георга – он отдавал какие-то распоряжения слуге. Взяв новый лист бумаги, Левина начала снова, пристально разглядывая лицо сына в полосах света. Изнутри поднималось тепло. Ей приятно было узнавать черты, похожие на ее: округлые щеки, широко расставленные глаза, как у ее отца, широкий рот. Зато уши у Маркуса – точно как у Георга, как и большие руки, и темные волосы – у самой Левины волосы бесцветные.

Иногда она сама себе удивлялась. Ее маленькая семья состоит из мужчин, хотя она выросла в доме, до самой крыши набитом женщинами. Правда, при дворе женщин хватало, и она без труда нашла замену сестрам. Женщин семьи Грей она считала едва ли не родственницами. Особенно близкой стала для нее Фрэнсис. После того как они вместе присутствовали на казни Джейн, их взаимная привязанность еще больше укрепилась. Они подружились после смерти первой покровительницы Левины Катерины Парр. Ей пришла в голову неожиданная мысль: их странная дружба построена не на родстве или единстве интересов, а на общем горе. Они с Фрэнсис выросли в совершенно разной среде: она – обычная художница из Брюгге, а Фрэнсис – внучка короля. Но иногда женскую дружбу трудно объяснить в привычных терминах.

Левина очень боялась за Фрэнсис и ее дочерей. Они вынуждены находиться при дворе и угождать узурпаторше, которая свергла их дочь и сестру. Воспоминание о Джейн Грей не давало ей покоя, будоражило воображение. Левина слышала сплетни: многие порицают Фрэнсис за то, что она осталась при дворе Марии после того, как казнили ее мужа, дочь и зятя. Некоторые называли ее бессердечной. Никто не понимал правды: она осталась при дворе, потому что таково требование королевы. Фрэнсис не вольна собой распоряжаться! Но, кроме того, она пыталась заручиться милостью своей кузины и уберечь своих близких от страшной участи – в конце концов, у леди Катерины Грей, ее средней дочери, столько же прав на престол, сколько было у бедняжки Джейн.

Вошел Георг; молча остановившись за спиной у жены, он смотрел, как она рисует. Левина сделала вид, что не замечает его. Она была благодарна мужу за то, что тот с уважением относится к ее работе и никогда не пытается ей помешать. Вместе с тем она чувствовала себя виноватой за испытанное ранее раздражение. На лицо ей упала прядь волос; она сдунула ее, не поднимая головы. Она слышала дыхание Георга. Теперь уголь как по волшебству подчинялся ее желаниям, образ возникал на бумаге, как будто уже был там, а она с помощью какой-то алхимии проявила его, сделав видимым. Она закончила рисунок и с улыбкой повернулась к Георгу.

– Ви́на, тебе удалось его схватить, – сказал он, легко кладя руку ей на плечо. Его прикосновение показалось ей незнакомым. Георг несколько недель находился на дежурстве – он служил в личной охране королевы, – и супруги давно не виделись. Теперь им придется заново привыкать друг к другу после странного раздельного существования.

– Как ты, Георг? – спросила она. – У тебя усталый вид.

– Не останавливайся. Люблю смотреть, как ты рисуешь.

– Тогда сядь, и я нарисую тебя. Вон туда! – Она указала на табурет у окна, на солнце.

Иногда, глядя на мужа, Левина думала о том, что почти не знает его, ведь она видит в нем все того же молодого человека, который робко представился ее отцу много лет назад. На нем тогда был плохо сидящий, хотя и дорогой камзол, в котором он был похож на монаха. Левина вспомнила, как боялась, что у него под шапкой окажется тонзура; теперь ей стало смешно. Он был племянником подруги матери и решил поискать жену среди многочисленных дочерей в семействе Бенинг.

Строго говоря, Бенинги были недостаточно родовиты по сравнению с Теерлинками, но Георг Теерлинк считался чудаком; на его лице вечно было испуганное выражение побитой собаки, и он сильно заикался – казалось, ему не под силу хоть одно слово выговорить целиком. Первое его посещение было мучительным; все напряженно ждали, пока он с трудом выговаривал обычные в таких случаях комплименты. Сестры Левины, в особенности Герте, встревоженно переглядывались, и каждая в душе надеялась, что он выберет не ее. Левине вдруг стало ужасно жаль Георга; должно быть, сочувствие отразилось у нее на лице, потому что он выбрал именно ее.

Ее отец был сангвиником, по крайней мере внешне, – он понимал, что рано или поздно потеряет свою любимицу, потому что она выйдет замуж, хотя, будь его воля, он удержал бы ее при себе навсегда. Но тогда Левине было семнадцать, и с дня ее замужества прошло уже семнадцать лет. Она удивленно покачала головой. Как быстро летит время! Все переговоры вела ее мать. Георг Теерлинк согласился взять ее без приданого, что было необычным.

Левина вспомнила и то, как мать спросила отца:

– Почему ты так несчастен? Ведь у тебя осталось еще четыре дочери! – Вместо ответа, отец вышел из комнаты.

Левина побежала за ним. Она догнала его в саду, где опадали листья.

– Все будет не так плохо, отец.

– Просто ты – моя любимица, Вина, – ответил он.

– Шшш! – Она приложила палец к губам. – Не то другие услышат!

– По-твоему, они ничего не замечают? – Отец заключил любимую дочь в объятия, и она радовалась, что не приходится смотреть в его сморщенное лицо.

– Разве не подозрительно, – спросила ее в ту ночь Герте, – что Теерлинк берет тебя без приданого? Несмотря даже на то, что он так ужасно заикается, их семья гораздо родовитее нашей. Что-то тут не так! Может быть, как муж он ни на что не способен?

Сестры часто обсуждали супружескую жизнь. Левина радовалась, что уедет от Герте, пусть даже отъезд означал, что она