автордың кітабын онлайн тегін оқу Индонезийские народы. Языки, народы, миграции, обычаи

Андрей Тихомиров

Индонезийские народы

Языки, народы, миграции, обычаи

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Андрей Тихомиров, 2018

В книге рассказывается о языках, народах, миграционных движениях индонезийских народов. О том, как возникает индонезийская (малайская) общность, о формировании верований, обычаев, обрядов, ритуалов. Привлекаются различные исторические и этнографические источники разных времен. Приведены краткие грамматики некоторых индонезийских (малайских) языков.

16+

ISBN 978-5-4493-2806-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Индонезийские народы

- Формирование индонезийских народов

- Культура, обычаи индонезийских народов

- Краткие грамматики некоторых индонезийских языков

- Использованная литература

Формирование индонезийских народов

Современные индонезийские народы, это — яванцы, сунды, мадурун, малайцы Брунея, Индонезии, Малайзии и Сингапура, минингкабау, буги, макасары, батаки, балийцы и другие. К той же группе относятся языки филиппинских народов: тагалов, висайя, илоков, биколов, банджаров, ифугао и др. Индонезийскими языками также пользуются группа горных народов Тайваня (Россия не признает Тайвань в качестве независимого государства, а считает частью Китайской Народной Республики) — гаошань, чамы на юге Вьетнама и в Камбодже, малагасийцы Мадагаскара (мальгаши). На австронезийских языках говорит также большинство народов Индонезии. Австронезийские языки распространены также у народов Океании. Это различные меланезийские народы в некоторых районах Новой Гвинеи и архипелага Бисмарка (Папуа — Новая Гвинея), на Соломоновых островах, в Вануату, на Новой Каледонии, Фиджи, микронезийские народы Каролинских, Маршалловых и других островов, полинезийские народы Тонга, Самоа и многих других архипелагов.

В современном понимании, все народы, говорящие на языках малайско-полинезийской семьи языков, широко распространенной и за пределами Малайского архипелага, объединяют с индонезийцами. В работах антропологов термин «индонезийцы» применяется не только к населению Индонезии, но и к древнейшему населению Юго-Восточной Азии (наряду с термином «ведда-индонезийцы»). Коренное население индонезийских островов, Малаккского полуострова состоит в основном из малайских племен и народностей, по имени которых архипелаг получил название Малайского.

Поэтому понятие «малайцы» включают в себя различное понимание, это и распространенное ранее название народов Юго-Восточной Азии, говорящих на языках индонезийской ветви, это и этнические общности в Малайзии, Индонезии (главным образом на островах Калимантан и Суматра), Таиланде, Сингапуре Брунее, Восточном Тиморе. Тетум (тетун) — австронезийский язык тетумов, государственный язык и один из двух официальных языков Восточного Тимора, наряду с португальским.

По своему расовому типу малайцы относятся к южным монголоидам, входящим в южно-азиатский расовый комплекс, широко распространенный и в Индокитае. В физическом облике малайского населения центральных областей островов присутствуют некоторые черты древнейшего населения — негроидов и веддов.

С 15 в. господствующей религией в индонезийских княжествах стал ислам; получили распространение брахманизм, буддизм и христианство. Среди даяков, батаков, минангкабау сохраняются еще примитивные религиозные верования: вера в духов, культ предков, пережиточные формы тотемизма, шаманизм.

Основное занятие малайцев на протяжении веков было земледелие (рис, просо, сладки картофель, кокосовая пальма, земляной орех, фрукты), культивируются каучуконосы, сахарный тростник, кофейное и хинное деревья, табак. Земля обрабатывался плугом, пахали на буйволах. Большую роль в хозяйстве играло морское и речное рыболовство. На охоте у жителей отдаленных районов или изолированных островов и до настоящего времени употребляется сумпитан — бамбуковое духовое ружье. Издавна развиты различные ремесла: постройка своеобразных судов — прау, резьба по дереву, ткачество, плетение корзин и шляп, гончарство, обработка металлов, и в частности выделка кинжалов с волнообразно изогнутым лезвием — крис. Жилищем жителей сельских местностях служат и по ныне прямоугольные бамбуковые дома на сваях с высокими тростниковым крышами. Характерная одежда малайцев — саронг, широкое и длинное полотнище ткани, обертываемое вокруг бедер. Как мужчины, так и женщины носят кофты с узкими рукавами.

Высокого развития у малайцев достигли различные виды народного изобразительного искусства (архитектура, художественное ткачество, ювелирное дело), устное поэтическое творчество, музыка, танцы и театр.

Коренное население филиппинских островов представлено тремя основными антропологическими типами: южно-монголоидным малайским типом (тагалы, висайя и др.), среднерослым, длинноголовым, прямоволосым монголоидным типом, но почти без зпикантуса, условно названным раннеиндонезийским (ифугао и др.), к которым относится большинство населения современных Филиппин, и низкорослым, курчавоволосым негроидным (аэта и др.). Однако этнически население современных Филиппин крайне неоднородно.

Сравнительная лингвистика и построение языковой генеалогической классификации очень важно для понимания вопросов этногенеза (происхождении народов). В разработке этих проблем, кроме антропологов, этнографов и лингвистов, участвуют ученые многих других специальностей, в том числе историки, изучающие письменные памятники, географы и археологи, предметом исследования которых являются остатки хозяйственной и культурной деятельности древних народов.

В период позднего, или верхнего, палеолита (древнего каменного века), длившегося несколько десятков тысяч лет и закончившегося приблизительно 16—15 тысячелетий назад, люди современного вида уже прочно освоили значительную часть Азии (за исключением крайнего севера и высокогорных областей), всю Африку и почти всю Европу, кроме северных районов, еще покрытых тогда ледниками. В ту же эпоху происходило заселение Австралии со стороны Индонезии, а также Америки, куда первые люди проникли из Северо-Восточной Азии через Берингов пролив, ранее здесь находился на его месте перешеек, также есть данные о том, что Южная Америка была заселена со стороны Антарктиды, ранее здесь могли находиться также острова или узкие островные перешейки. Согласно гипотезе «первобытной языковой непрерывности», предложенной советским этнографом С. П. Толстовым, человечество говорило на заре своей истории на многочисленных языках, по-видимому, постепенно переходивших один в другой на смежных территориях и составлявших в целом как бы единую непрерывную сеть («языковую непрерывность»).

Косвенным подтверждением гипотезы С. П. Толстова служит то, что следы древней языковой дробности в некоторых странах сохранялись до недавнего времени. В Австралии, например, существовало несколько сотен языков, между которыми нелегко было провести четкие границы. Н. Н. Миклухо-Маклай отмечал, что у папуасов Новой Гвинеи почти каждая деревня имела свой особый язык. Различия между языками соседних групп папуасов были очень невелики. Однако языки более отдаленных групп уже стали значительно отличаться друг от друга. С. П. Толстов считает, что языковые семьи могли складываться в процессе постепенной концентрации отдельных языков небольших коллективов, их стягивания в более крупные группы, заселявшие значительные области земного шара. Другие лингвисты предполагают, что языковые семьи возникали обычно в процессе самостоятельного разделения одного языка-основы при расселении его носителей или в процессе ассимиляции при взаимодействии его с другими языками, что приводило к образованию внутри языка-основы местных диалектов, которые в дальнейшем могли становиться самостоятельными языками.

У большинства крупных народов Филиппин деревня (барангай) представляет собой родственно-кустовой поселок. Горные народы селятся малыми общинами. Жилищем обычно служит прямоугольная деревянная хижина на высоких сваях. Стропильная конструкция опирается на верхний венец-обвязку столбов. Балки, которые служат опорой пола, вкладываются в полукруглый врез в этих столбах и привязываются к ним лианами. Настил пола — из расщепленного бамбука. Окна и двери завешиваются плотной бамбуковой циновкой (против термитов). Иногда перед входом в дом, ниже пола, устраивается широкая веранда на сваях, прикрываемая навесом двух- и четырехскатной крыши, чаще всего из листьев пальмы. На веранду поднимаются по бамбуковому стволу с засечками или по вертикальной лестнице.

Зондский архипелаг заселен во времена палеолита, первоначально — темнокожими веддоидами, меланезоидами, папуасами. Люди южномонголоидного типа переселялись волнами и постепенно вытесняли темнокожих. Местами сейчас сохраняются остатки этого реликтового населения, малочисленные племена, например, на Филиппинах — аэта и др. племена негритосов. Много археологических находок на Яве и Бали. Древнейшие из них — мегалиты, то есть каменные сооружения культового назначения. Много бронзовых изделий, мотыг, браслетов, колец. Часто такие предметы хранят в храмах, как реликвии. Вероятно, связи между Индонезией и Индией давние и тесные. Первоначальное распространение индуизма, буддизма, индийских культов на острове Бали сохраняется до сих пор, на Бали и Яве много индуистских храмов. В языке индонезийцев изобилие слов индийского происхождения. Для времени Ашоки характерна активизация внешней политики Маурьев, Завязываются более тесные связи с эллинистическими государствами, а также с некоторыми государствами Юго-Восточной Азии. Для усиления политического влияния державы Маурьев использовались буддийские миссионеры, рассылавшиеся но инициативе и при поддержке государственной власти далеко за пределы Индии. Именно с 3 в. до н. э. буддизм начинает распространяться на острове Цейлон, а затем в Бирме, Сиаме и Индонезии. Ашока, правитель Магадан нз династии Маурьев в 268—232 до н. э. Государство Ашоки охватывало территорию почти всей Индии и части современного Афганистана. Покровительствовал буддизму.

Одеждой большинства филиппинцев служат: у мужчин — короткие штаны темной расцветки, куртка без воротника, запахивающаяся направо, с застежкой у ворота; у женщин — длинная, обычно пестрая юбка и кофта из легкой ткани с короткими (до локтя) рукавами. Обуви крестьяне обычно не носят. Головным убором мужчин является почти плоская шляпа из пальмового листа; у женщин — головная повязка из ткани. Лишь немногие горожане носят европейский штатский или военный костюм. У горных народов распространены набедренная повязка и наплечный платок.

Хотя большинство населения Филиппин — католики, но по-прежнему широко распространены анимистические воззрения (культ духов природы, местностей, очага и др.).

Древнейшее население Филиппинских островов принадлежало к негро-австралоидной расе. Пигмеи-аэта, населявшие Ф. в 3—2-м тысячелетиях до н. э., сложились в результате эволюции этого антропологического типа. В 1-м тысячелетии до н. э. аэта были оттеснены в горы южно-монголоидными племенами, проникшими на Филиппины, вероятно, с. территории Китая. В то время на Филиппинах появились бронзовые орудия, началось возделывание риса на орошаемых полях, а в начале нашей яры — изготовление железных орудий, ткачество, гончарное дело.

Археологические памятники показывают, что народы, населяющие Малаккский полуостров, достигли весьма высокой степени развития уже в глубокой древности.

Индонезийские острова также являлась областью обитания древнейших антропоидов: питекантропа, костные остатки которого найдены в отложениях четвертичного периода на острове Ява. Древнейшими свидетельствами деятельности человека служат обнаруженные на Суматре, Яве, Борнео грубо обработанные ручные рубила, восходящие к эпохе нижнего палеолита. В эпоху неолита древние обитатели индонезийских островов занимались собирательством, охотой и рыболовством, о чем говорят обнаруженные в пещерах и на речных стоянках кости диких животных и кучи раковин съедобных моллюсков. Найденные там же орудия труда представлены наконечниками стрел и рыболовными крючками из кости, рога, ножевидными пластинами, скребками из камня и раковин. В конце неолита (2-е тысячелетие до н. э.) появляются каменные полированные орудия. К концу бронзового века (около начала нашей эры) в прибрежных районах наиболее крупных островов, теснее связанных с Индией и более развитых экономически, создается довольно высокая материальная культура, памятниками которой являются дольмены, менгиры, а также каменные изваяния. В этих же районах в начале нашей эры началась обработка железа.

«Человек флоресский», которого также прозвали «человеком-хоббитом» из-за внешнего вида, может оказаться не представителем отдельного вида людей карликового роста, а больным синдромом Дауна. Останки ископаемого гоминида были найдены в 2003 году в Индонезии. Мнение ученого сообщества разделилось: одни полагают, что «человек флоресский» представляет вид людей, живших в островной изоляции (останки обнаружили на острове Флорес) в то время, когда на планете остались только Homo sapiens. Другие полагают, что необычный облик человека объясняется врожденной патологией, например, синдромом Дауна. Дело в том, что других останков представителей этого вида найдено не было, поэтому исследователи считают, что один череп не является основанием говорить о целом виде людей. В числе фактов, говорящих о возможных пороках развития, — асимметрия, небольшой размер мозга, низкорослость. Низкорослость и маленький объем мозга встречаются как минимум в 50 различных синдромах. Установление истины усложняет то, что власти Индонезии закрыли доступ к костям гоминида. Сначала ученые полагали, что «человек флоресский» страдал от карликовости Ларона, однако потом, основываясь на трех симптомах: черепнолицевой асимметрии, уменьшенном объеме мозга и коротких бедренных костях — начали склоняться к версии с синдромом Дауна. Поскольку рост флоресского человека не сильно отличался от нормы, то различия могут объясняться именно этой болезнью. Предполагается, что «человек-хоббит» жил на Земле 74—12 тысяч лет назад.

Считается, что в древности на Земле происходили гигантские извержения вулканов, которые приводили к огромным изменениям во флоре и фауне планеты. Их следы обнаружены в Йеллоустоне, озере Тоба в Индонезии и озере Таупо в Новой Зеландии.

Огонь — человек применял огонь ранее, чем научился его преднамеренно добывать. Следы применения огня археологи находят при раскопках стоянок предков человека — синантропа и неандертальца. Первоначально использовался природный огонь, возникавший от самовозгорания прелых листьев и травы, от вулканической лавы, молнии и т. п. Предки человека, научившись оценивать полезные свойства огня, сохраняли его, подбрасывая горючий материал в костер, или в особых ямах с углом. Произвольное получение огня относится к началу верхнего палеолита. Известно несколько древних способов добывания огня: скобление, сверление и пиление, основанные на трении двух кусков дерева друг о друга (так образовался почитаемый с древних времен крест, в Древнем Египте крест анх «символ жизни», форма которого сохранилась в коптском кресте, клался с покойником в гроб), позже — высекание огня из кремня и др. Скобление, вероятно, — древнейший способ. Сверление — самый распространенный в прошлом способ добывания огня среди народов Азии, Африки, Америки, Австралии. Пиление было известно народам Западной Африки, Индонезии, Филиппинских островов и Австралии. Получение огня путем высекания из кремня с начала железного века было усовершенствовано при помощи огнива и существовало вплоть до изобретения в 19 в. фосфорных спичек и, позднее, зажигалок.

Индонезия была одним из районов, в которых протекал антропогенез. Об этом свидетельствуют находки на острове Ява тринильского, моджокертского и сангиранского питекантропов и останки неандертальцев. Довольно богато представлен в Индонезии палеолит и нижний неолит.

В IV — III тысячелетиях до н. э. происходит переселение в Индонезию племен Юго-Восточной Азии, получивших в науке название протоиндонезийских. Через Суматру, Малакку и Яву индонезийцы двигались далее на восток, занимая территории вдоль побережий и оттесняя коренное население в центральные горные районы. Поставленные в неблагоприятные естественные условия, первоначальные обитатели Индонезии развивались медленно и в течение всего периода древней истории пребывали на стадии первобытнообщинного строя. Они были охотниками-собирателями; земледелие существовало у них лишь в самой примитивной форме.

Первые аборигены острова обитали в пещере Джерималай примерно 60—50 тыс. лет назад. С 38 тыс. л. до н.э. до 17 тыс. л. до н.э. пещера Джерималай была необитаемой, что скорее всего, связано с понижением уровня моря. Предположительно 4 тысячи лет назад Тимор был населен представителями австралоидной расы, говорившими на древнепапуасских языках. Позже на Тиморе стали селиться австронезийские монголоидные племена, пришедшие с островов современной Индонезии. Последними из этих поселенцев пришли тетумы — вероятно, в XVI веке. Тетумы оказали существенное влияние на развитие всех тогдашних жителей острова — беря пример с тетумов, они стали переходить от первобытного собирательства к земледелию, в частности, к выращиванию риса. В это время (в XIV — XVI веках) Тимор посещался яванскими, малайскими и китайскими торговцами, которые выменивали у местных жителей сандаловое дерево, пользовавшееся большим спросом в странах Юго-Восточной и Южной Азии.

Большое значение в истории имело расположение Малаккского полуострова на пути между Китаем и Индией. В 1—3 вв. южно-индийские государства в целях расширения торговых связей создали на территории Малайского архипелага несколько поселений, ставших центрами распространения индийского влияния на малайские племена. Индийская культура наложила отпечаток на многие стороны их жизни. У индийцев малайцы восприняли религию. Господствующей религией малайцев вплоть до 15 в. были буддизм и индуизм.

Расселение малайцев по островам Индонезии началось в 1-м тысячелетии н. э. из западной Суматры, где малайские государства существовали еще в 1—2 вв. Отсюда малайцы стали расселяться по всей территории острова, проникли также и на полуостров Малакку (где в 12 в. возникло новое малайское государство), а с него обратно на восточное побережье Суматры и на другие острова Индонезии. К этому времени у племен протоиндонезийской группы тьямов, обитавших на территории современного Вьетнама, складывается классовое общество. В то же время на побережье происходят высадки небольших групп индийцев и индонезийцев, и это, как и значительное влияние кхмеров, наложило на культурную и политическую жизнь тьямов своеобразный отпечаток. К 1 в. н. э. тьямы переходят к широкому применению железа. В плодородных Густонаселенных речных долинах, на искусственно орошаемых полях возделывались рис и другие культуры.

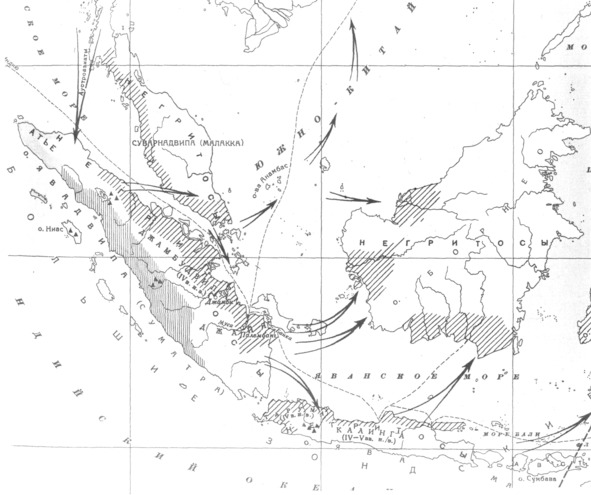

Индонезия на рубеже и в начале нашей эры. Всемирная история, т. II, М., Политиздат, гл. ред. Е. М. Жуков, 1956, карта-вкладка

Основную массу производителей в Тьямпе составляли общинники. Господствующие классы были разделены на брахманов и кшатриев, но резкого, как в Индии, различия между кастами не было. Брахманизм был господствующей религией, и его влияние все более усиливалось. Уже в самом начале истории Тьямпы появляется храмовое землевладение.

Культура Тьямпа находилась в теснейших связях с Индией и Индонезией, откуда были заимствованы многие элементы тьямской цивилизации: письменность (санскрит — официальный язык), индийские титулы, индианизированные назвать городов, индийский стиль в архитектуре, брахманизм (культ Шивы) и др. В то же время Тьямпа имела тесные торговые связи с Китаем и, в частности, с китайскими владениями в Северо-Восточном Индо-Китае. Во время правления местной династии Шри Мара (II — III вв. н. э.) Тьямпа ведет активные завоевательные войны в Юго-Восточной Азии.

Общественное развитие на различных островах происходило крайне неравномерно. К началу нашей эры процесс разложения первобытнообщинного строя и образования классового общества быстро шел лишь в некоторых районах прибрежной Явы, восточной Суматры и других островов. Возникали союзы племен и рабовладельческие государства. Завоевание ряда районов на Яве и Суматре в первых веках нашей эры выходцами из Индии привело к образованию индо-малайских государств.

Во 2—1 вв. до н. э. жители начинают применять бронзовые орудия, что ускорило развитие земледелия и ремесла. Основой их хозяйства было мотыжное земледелие, сначала подсечно-огневое, а затем поливное. Культивировались рис и просо, трубчатые корнеплоды (ямс, батат). Широко использовались естественные богатства тропических лесов, особенно кокосовая пальма, арековая, из семян которой делают бетель, и аренговая, шедшая на изготовление хлебного саго. Разводили индонезийцы кур и свиней, из других домашних животных им с древнейших времен была известна собака.

Легенды древних индонезийцев сохраняют следы матриархата, господствовал анимизм и культ предков. Найдены мегалитические памятники Южной Суматры. На плато Пасемах находят многочисленные менгиры и каменные изображения людей и животных.

Первые государственные образования на индонезийских островах возникли во 2—5 вв. К 4 в. относятся первые достоверные сведения о княжестве Тарума, сложившемся на западе Явы. Смешавшиеся с верхушкой местных племен индийские завоеватели образовали господствующий класс этого княжества. Основную массу населения составляли зависимые крестьяне и рабы. Главной отраслью хозяйства являлось земледелие со значительным развитием искусственного орошения.

Основной областью расселения индонезийцев была территория, охватывавшая Суматру, Яву и Малакку, носившая в древности название Явака. Отсюда индонезийцы распространились по всему архипелагу, образовав Великую Нусантару, как именовали они сами индонезийский островной мир. Драгоценные металлы Индонезия имеют хождение но всему Востоку, вплоть до Средиземноморья. В одной из редакций индийской поэмы «Рамаяна» говорит о Яваке, как о стране золота с семью царствами, которые граничат с горами Холодными, переходящими на краю света в небо. Слухи о и ее богатствах дошли даже до Рима, о ней упоминает Птолемей в своей «Географии». Античные авторы начала нашей эры называют Малакку «Золотым полуостровом» и указывают, что южнее лежит местность с «серебряным городом».

К 6 в. на Центральной и Восточной Яве существовало свыше 30 мелких княжеств, впоследствии подпавших под власть наиболее сильного из них княжества Калинга. Среди княжеств Суматры самыми крупными к этому времени были княжества Малайю и Шривиджайя.

Наиболее передовой и экономически развитой из всех областей Индонезии была Западная Суматра, где жило племя пинангкабу («начальные люди», позднейшие минангкабау). Пинангкабу начали использовать буйвола, умели приручать и заставлять работать диких слонов, рано освоили выплавку бронзы, а в первые века нашей эры — производство железа.

На рубеже нашей эры в индонезийском обществе уже существовало рабство. Главным источником развития рабства было порабощение военнопленных, рабов поставляли также пираты. Начиная со II в. н. э. индокитайские и китайские источники сообщают о беспрестанных набегах индонезийцев на южное побережье Азии, об уводе ими в плен большого количества населения. На этой основе расцветает работорговля.

Немалую роль в процессе формирования государств Индонезии сыграла иммиграция индийцев. Индийцы оседают в Северной Яваке, названной ими Самудра («Морская страна»), отсюда они продвигаются далее на юго-восток. В местное общество проникают индийские обычаи, религия и культура, к которой особенно быстро приобщаются высшие слои индонезийской знати. В наиболее тесных связях с Индией находилась Восточная Суматра. Индийская иммиграция, последовательно захватывавшая идущие к востоку острова, длилась почти беспрерывно по 6 в. н. э. Появляются индианизированные государства на Суварнадвипе («Золотом острове»), то есть в Малакке, Явадвипе («Просяном острове»), то есть на Суматре. В 4 в. в северо-западных областях Явы сложилось государство Тарума.

К 8 в. в государствах Центральной и Восточной Явы и Суматры господствующим становится феодальный строй. Развитие ирригационного земледелия и ремесел сопровождалось ростом внешней торговли, установлением регулярных связей с Китаем и другими странами. Наряду с индуизмом получает распространение буддизм. В 8—9 вв. на Яве установилась власть правителей Шривиджайя — Сайлендра. В 10—11 вв. почти вся Ява была объединена под властью княжества Матарам. В 10 в. власть династии Сайлендра на Яве в результате выступления яванских феодалов была ликвидирована. На большей части средней Явы установилось правление местной, яванской династии Матарам. Распад государства Матарам и «собирание» вновь территории Эрлангой (1019—1042 гг.) привело к возникновению на Яве к середине 11 в. мощного государства, подчинившего себе большую часть острова и значительные территории за пределами Явы. После смерти Эрланги на Яве вновь наступил период феодальной усобицы.

Из Индонезии вывозились в большом количестве пряности, особенно перец и гвоздика. Постоянный характер носили связи между Явакой и восточным побережьем Южной Индии. Местные товары достигали и более отдаленных районов, например Средней Азии.

Район Филиппинских островов и весь островной мир от Южно-Китайского моря и далее к югу с давних пор стал именоваться в китайской литературе странами Южных морей. Термин «Южные моря» сохранился в Китае, Японии в качестве географического обозначения этого района, сношениях стран Востока со странами Южных морей имели

не меньшое значение, чем пути по суше — через «Западный край» (Сиюй), нынешний Западный Синьцзян, восточную часть Средней Азии. Один из морских путей шел из Китая через Тайваньский пролив к Филиппинам, а оттуда — к Борнео, Целебесу и Молуккским островам. Второй путь шел из юго-восточных портов Китая в гавани восточного побережья Индокитая и Сиамского залива; оттуда — к Малайскому полуострову и далее Малаккским проливом — к Суматре. Здесь этот путь разветвлялся с одной стороны он шел на юго-восток к Яве, Бали и другим островам современной Индонезии, а с другой — на запад — в Цейлон и Индию, откуда корабли плыли дальше — к Персидскому заливу.

Вначале морская торговля между Китаем и странами Южных морей развивалась медленно. Плавали по этим морям тогда не китайские, а малайские и индийские корабли. В портах Юго-Восточного Китая, кроме малайских и индийских торговцев, начали появляться арабские купцы. Торговцы вывозили золото, олово, эбеновое дерево, слоновую кость и камфару. Однако выше всего ценились ароматические вещества и особенно пряности. Перец и гвоздика являлись важным предметом вывоза в страны Передней Азии и Европы, более ценным продуктом был мускатный орех. В то время гвоздика имелась на Молуккских островах, а мускатный орех — лишь на островах группы Бонда.

Развитие морской торговли привело к расцвету ряда портовых городов в междуречье Тигра и Евфрата и по берегам Персидского залива. Ввиду того, что большие суда были неудобны для плавания по Персидскому заливу, арабы доходили до Курама на юге Индии, двигаясь вдоль побережья на мелких судах, где переходили на большие корабли. В результате Курам превратился в первостепенной важности торговый пункт. Другим перевалочным пунктом стал Палембанг (по позднейшему наименованию) — главный город царства Сривиджайя на Суматре.

В китайских источниках Суматра упоминается впервые в 7 в. Именно тогда стали устанавливаться торговые связи Китая с царством Сривиджайя. До того время Сривиджайя составляла часть владений государства, существовавшего на острове Ява. После получения независимости царство Сривиджайн стало усиливаться. Главную роль в этом сыграло географическое положение царства, сделавшее это государство одним из посредников торговли между Западом и Востоком, особенно между арабами и китайцами.

В китайских источниках сообщается, что Сривиджайя имела военный флот, охранявший торговые пути. Почти все главные порты на Малайском полуострове также находились под властью этого государства. Правители царства до середины 9 в. владели и Явой. До середины 14 в. Сривиджайя была наиболее крупным и могущественным государством в районе Южных морей.

Своим усилением и расцветом Сривиджайя, основным населением которой были малайцы, во многом обязана многочисленным переселенцам из Индии, которые стали появляться как на Суматре, так и на Яве еще в древности. Выходцы из Индии принесли сюда свою культуру и свой язык — санскрит. Вместе с ними проникли и древние религии Индии: брахманизм и буддизм. О распространении буддизма многозначаще говорит знаменитый памятник буддийской архитектуры — храм Боробудуре на Яве, выстроенный в 8—9 вв.

В эти же века происходит переселение части индонезийцев на Мадагаскар и формирование там близкой к малайцам по происхождению, языку и культуре мальгашской народности.

Могущество Сривиджайи в районе Южных морей к 12 в. стало ослабевать, от Сривиджайи отпало княжество Малайя на Суматре, в районе Джамби, к северо-западу от Палембанга (12 в.), а в следующем столетии стало независимым королевство Тамбралинга на севере Малайского полуострова, у перешейка Кра. В восточнояванском государстве Кадири, державшем под контролем торговые пути к Целебесу и другим островам современной Восточной Индонезии, в начале 13 в. пришла к власти новая династия, при одном из королей которой — Кертанагара (1268—1292 гг.) — этому королевству удалось распространить свою власть почти на всю Яву и даже на княжество Малайю на Суматре. Укрепившись в этой части Суматры, яванцы начали продвигаться в глубь территории Сривиджайи, и к концу 13 в. под властью этого королевства остались только районы, ближайшие к Палембангу. Центром образовавшегося могущественного Яванского государства стал Сингхасари, к северу от нынешнего Маланга.

В это время вал монгольского нашествия докатился и до стран Южных морей, Подчинив себе Южный Китай, войска монгольских ханов в 1257 г. вторглись во Вьетнам, а в 1277 г. — в Бирму. В 1289 г. Хубилай направил в Сингхасари посольство с требованием покорности и дани. Король Кертанагара не только не подчинился, но и изгнал послов великого хана. В начале 1292 г. у берегов Явы появился монгольский флот, высадивший войска. Однако это вторжение произошло уже после того, как Кертанагара был убит одним из принцев прежней династии Вкджайя. Зять убитого короля с помощью монголо-китайских отрядов сначала восстановил власть своего дома, а затем возглавил народную борьбу против иноземных завоевателей. Последние должны были покинуть страну. Столицей государства с 1294 г. сделалось селение Маджапахит (близ нынешней Сурабаи), по названию которого стали именовать и все Яванское государство.

Культура народов Филиппин того времени (техники обработки металла, письменность, календарь, мифология) носит следы влияния индийской культуры. С 10 в. прослеживаются торговые связи отдельных районов филиппинских островов с Китаем. В 14—16 вв. часть Филиппин (архипелаг Сулу, Минданао, часть Лусона) находилась в номинальной зависимости от яванской империи Маджапахит. В 13—15 вв. яванское феодальное княжество Маджапахит распространило власть почти на всю территорию современной Индонезии. Возвысившееся на Яве в конце 13 в. феодальное княжество Маджапахит в 14—15 вв. подчинило себе большую часть Явы и превратило в свои вассальные владения почти всю территорию Индонезии. К 16 в. могущество правителей Маджапахита стало ослабевать. Против правителей Маджапахита выступили стремившиеся к самостоятельности вассалы и наместники прибрежных районов (так называемые портовые короли), которые контролировали возросшую внешнюю торговлю и были связаны с селившимися в портовых городах иностранными купцами.

Индийские, арабские и персидские купцы, стремившиеся к портам восточного побережья Индо-Китая и оттуда — к портам Юго-Восточного Китая, не всегда рисковали пользоваться Малаккским проливом, где свирепствовали пираты. Этим купцам приходилось из гаваней северо-западной Суматры проходить к восточному побережью Индо-Китая через Зондский пролив, т. е. огибая всю Суматру. Этот путь был гораздо длиннее и опаснее с точки зрения мореходных условий, чем путь через Малаккский пролив. Поэтому развивавшаяся торговля требовала устранения препятствия для движения этим проливом. Малакка могла стать, с одной стороны, перевалочным пунктом, хорошей гаванью для стоянки, а с другой стороны — опорным пунктом борьбы с пиратами. Интересы купцов совпали в данном случае с интересами правителей Малакки: и тем и другим нужна сильная власть в государстве. Усилению вновь возникшего государства способствовала и политика его правителя. Парамесвара принял ислам. Это обеспечило поддержку купцов, в своей подавляющей массе — мусульман, а также привело к политическому сближению с княжествами Педир, Пасан и Перлак в северо-западной части Суматры, контролировавшими вход в Малаккский пролив: здесь ислам спал распространяться еще с конца 13 в. Таким образом, по обеим сторонам преобразовались мусульманские княжества, то есть создались условия, наиболее благоприятные для купцов-мусульман. В этих княжествах, а через них и в других частях Индонезии стала все шире распространяться мусульманская культура.

Одновременно росло и политическое влияние Малаккского султаната. Так у Сиама и Явы, двух старых претендентов на господство в этих районах, где проходили главные торговые пути с Запада на Восток, появился новый серьезный соперник — Малаккский султанат.

Племена и народности филиппинских островов оставались в этот период разобщенными и находились на разных ступенях развития — от первобытнообщинного строя до ранних форм феодализма. Наиболее развитыми в 15—16 вв. были княжества на о-вах Себу, Панай, в юго-западной части Лусона, на архипелаге Сулу. Их наследственные правители — радха и дату — вместе со знатью, вышедшей из общинной верхушки, эксплуатировали рядовых общинников и часто имели домашних рабов. Собственность общины (называвшейся «балангай») сохранялась лишь на леса и пастбища, пахотные земли перешли уже в частную собственность; образовался слой безземельных общинников, с которых землевладельцы взимали натуральную и отработочную ренту. Княжества вели частые междоусобные войны. К середине 16 в. на юге Филиппин и в некоторых районах Лусона распространился ислам, проникший через Индонезию.

Идеологией, оформившей борьбу вассалов и наместников прибрежных районов против правителей Маджапахита, явился ислам, проникновение которого вместе с ростом торговых связей со странами Персидского залива и мусульманскими районами Индии и Малаккой началось еще в 14 в. Падение Маджапахита и возникновение на его развалинах ряда мусульманских княжеств в 16 в. совпало с появлением в Индонезии португальских завоевателей.

С глубокой древности жили в Малайском архипелаге и китайцы. Малаккский полуостров был удобной базой для китайских купцов, ведших торговлю с Индией и другими странами. Крупнейшие города Малайи Сингапур и Малакка возникли как порты, обслуживающие торговлю между Китаем, Индией и другими странами. Сингапур (в переводе с малайского языка — «город льва») был основан в 12 в., в 13 в. он был разрушен войсками яванского королевства Маджапахита. После уничтожения Сингапура малайцы основали в 14 в. новый город — Малакку. В 14—15 вв. правители Малакки достигли значительного могущества и временами их власть распространялась на весь полуостров. Однако возникавшие под их властью обширные феодальные малайские государства были очень непрочны и быстро распадались в результате феодальных междоусобиц и внешних вторжений. В 15 в. приняло широкие размеры обращение малайского населения в ислам; оно было завершено в начале 17 в. Мусульманское духовенство выступало как опора малайских феодалов. В начале 16 в началось проникновение европейских держав на Малаккский п-ов. В 1511 г. португальцы захватили г Малакку. В 1641г. португальцы были вытеснены из Малакки их соперниками в борьбе за ключевые пункты в торговле с Востоком — голландскими колонизаторами. Центр малайского государства на Малаккском полуострове после захвата Малакки португальцами переместился в Джохор.

Под властью султанов Джохора в 16 в. образовалось новое крупное государство, включившее Джохор, Пнханг, Тронгапу и острова Риау. Временами власть султанов Джохора распространялась и на другие государства Малаккского архипелага. Однако вскоре и это государство распалось.

В 1521 г. на Филиппинах впервые появились европейцы — это была экспедиция Магеллана. Магеллан заключил союз с правителем острова Себу. При нападении на остров Мактан испанцы были разбиты и сам Магеллан убит. Мактанский вождь Лапулапу почитается на Филиппинах как герой борьбы за независимость. В 1565 г. начался захват Филиппин испанской экспедицией под командованием Легаспи, вторгшейся на архипелаг в погоне за золотом и пряностями. Действуя то силой оружия, то обманом, используя распри отдельных княжеств, завоеватели к 1570 г. утвердились на Бисайских островах, а в 1571 г. захватили на Лусоне район вокруг Манильского залива, чем обеспечили себе господство над архипелагом. Покорение внутренних частей островов затянулось еще на столетие, а западный Минданао и Сулу были подчинены лишь в конце 19 в.

В 16 в. на индонезийских островах появились португальцы, затем голландцы.

После захвата Малакки в 1511 г. португальским вице-королем Индии Албукерки португальцы укрепились на Молуккских островах и, опираясь на созданную ими цепь факторий от Гвинейского залива через мыс Доброй Надежды, Персидский залив, побережье Индии и Малакку, обеспечили себе монопольное положение в торговле пряностями.

В условиях португальского господства над путями в Индонезию через Малаккский пролив и во внутренних морях, китайские и индийские торговцы начали использовать новые судоходные пути вдоль западного берега Суматры и через Зондский пролив. От этого значительно выиграло княжество Атье на севере Суматре, превратившееся в одно из наиболее мощных государств острова, и западная Ява, где к концу 16 в. после распада империи Маджапахит возник султанат Бантам.

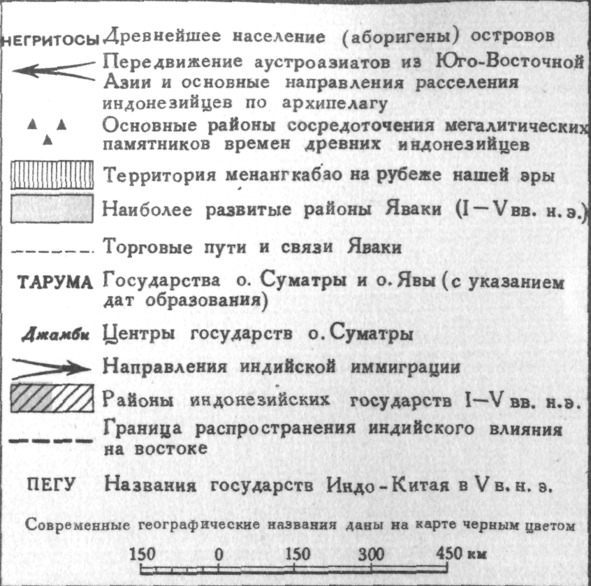

Союз старейшин в Бантаме. Гравюра, конец 16 в.

Всемирная история, т. IV, М., Политиздат, гл. ред. Е. М. Жуков, 1958, с. 655

К этому же времени мусульманские княжества, образовавшиеся после распада Маджапахита на всей остальной территории Явы, были объединены в одно государство под властью султанов Матарама (за исключением восточной оконечности острова, где сохранилась власть потомков бывших правителей Маджапахита).

В процессе миграций малайских племен сложился ряд отдельных малайских народностей — минангкабау на Суматре, буги и макассары на Целебесе и др. К началу 16 в. малайцы были широко расселены по всему архипелагу, а малайский язык стал здесь наиболее распространенным. С начала 16 в. началось проникновение в Индонезию европейских колонизаторов (португальцев, голландцев и др.). Несмотря на упорное сопротивление местного населения, в странах, населенных малайцами, установился жестокий колониальный режим.

С конца 16 в. началось проникновение в Индонезию голландцев. Голландцы вытеснили португальцев с Молуккских островов. Слияние различных враждовавших между собой голландских компаний в объединенную Ост-Индскую компанию (1602 г.) явилось началом создания колониальной империи Нидерландов в Индонезии. В городе Джакарте (столице одноименного княжества, правитель которого был вассалом Бантама) голландцами была устроена торговая фактория. В результате войны с султаном Бантама голландцы добились уступки города Джакарты и прилегающих территорий.

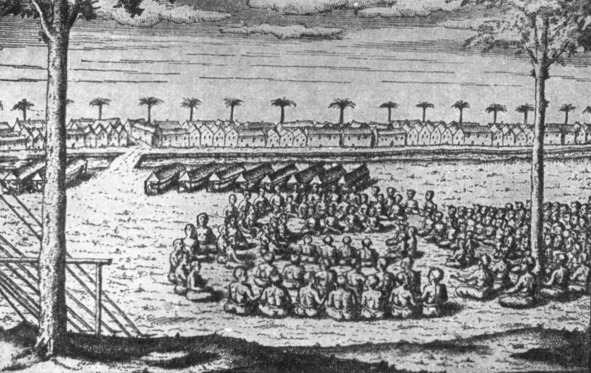

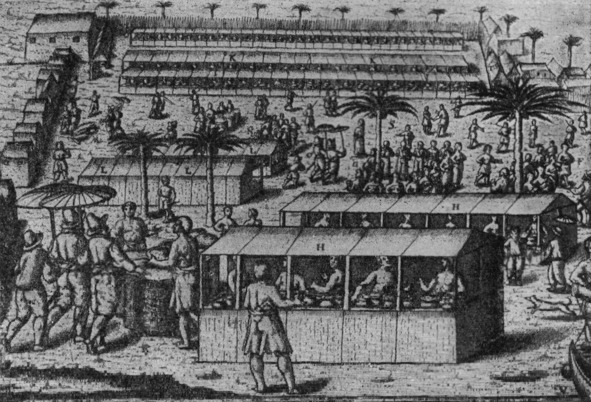

Рынок в Бантаме. Фрагмент гравюры. Конец 16 в.

Всемирная история, т. IV, М., Политиздат, гл. ред. Е. М. Жуков, 1958, с. 656

Переименованная еще в ходе войны в 1619 г. в Батавию, Джакарта стала в дальнейшем центром колониальной империи Голландии. В 1623 г. голландцы вытеснили с Амбоины своих английских соперников. Опираясь на захваченную территорию Джакарты, используя соперничество Бантама и Матарама, компания помогала феодалам расправляться с крестьянскими восстаниями