автордың кітабын онлайн тегін оқу Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени

УДК 130.2

ББК 71.0

М73

Работа по созданию монографии проводилась при финансовой поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в рамках студенческих проектов «Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Западной Европы Позднего Средневековья и раннего Нового времени» (проект № 11-04-0050, программа «Учитель — ученики», 2011–2012 гг.) и «Политическое измерение нелегитимного аргумента в науках о языке и тексте» (научно-учебная группа «Языки интеллектуальной культуры», 2013–2014 гг.) под руководством Е.Г. Драгалиной-Чёрной и Ю.В. Ивановой

Ответственный редактор — П.В. Соколов

Научные редакторы и редакторы переводов с английского и французского языков — Ю.В. Иванова и П.В. Соколов

Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени / отв. ред. П. В. Соколов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — ISBN 978-5-7598-1064-3 (в пер.).

Монография объединяет исследования, целью которых является анализ нелегитимной аргументации в различных областях интеллектуальной культуры Запада Средневековья и раннего Нового времени: логике, юриспруденции, библейской герменевтике, науках о природе. В монографии реализован синтез двух основных подходов к исследованию аргументативного устройства донововременного научного текста: аналитического (рациональная реконструкция) и исторического.

В центре внимания авторов монографии — теоретическая проблема демаркации софистики и аргументации; способы аналитической реконструкции схоластических «диспутов с предписаниями»; статус эмпирической аргументации в философском знании; аргументативные коллизии, возникавшие в процессе генезиса нововременной модели науки; концепция «политической софистики» в сочинениях позднесредневековых логиков и теологов; идея манипуляции в ренессансной политической литературе; специфика аргументации и определения критериев достоверности в «зонах неразличенности» между научным и прикладным (военное дело) и «паранаучным» (астрология) знанием. В состав монографии включены комментированные переводы наиболее репрезентативных текстов по истории нелегитимной аргументации.

Книга предназначена для специалистов по философии, истории и теории науки, студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов и для всех интересующихся историей интеллектуальной культуры Европы.

УДК 130.2

ББК 71.0

ISBN 978-5-7598-1064-3

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 2015

© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015

Электронное издание подготовлено компанией «Айкью Издательские решения» (www.iqepub.ru)

Содержание

Список сокращений

П.В. Соколов || Введение

I. МЕТАФИЗИКА

В.Л. Иванов || «То, чему не противоборствует бытие»: учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества

Иоанн Дунс Скот, ОМБ

ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 43

Параллельные и дополнительные места из сочинений Иоанна Дунса Скота, ОМБ

Иоанн Дунс Скот, ОМБ

ОРДИНАЦИЯ. КНИГА II. ДИСТИНКЦИЯ 1. ВОПРОС 2

II. ЛОГИКА

IIa. Софизмы

IIb. Диспуты с предписаниями

III. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

IIIa. Политическая семиология

IIIb. Филология

IV. НАУКИ О ПРИРОДЕ

Ч. Бёрнетт || Славянская космология? Естественная философия в сочинениях Германа Каринтийского

Д. Групе || Аргументы в пользу новой космологии в Европе XII века: «Книга Мамона» — ранний латинский комментарий к астрономии Птолемея

Н. Вейль-Паро || О значении одной отвергнутой гипотезы в Средневековье и эпоху Ренессанса: одушевленность магнита

И.Г. Гурьянов || Представления Марсилио Фичино об устройстве человеческого тела и причинах меланхолии: между университетской медициной и платонической экзегезой

Е.К. Карпенко || У истоков языка науки о природе: вводные замечания к трактату Бернара Палисси (1510?–1590) «О металлах и алхимии» из сборника «Любопытные рассуждения»

Д.А. Баюк || Легитимность апелляции к законам в рассуждениях Галилео Галилея о природе

V. ПРАКСИС

О.И. Тогоева || Когда преступник — свинья. «Дурные обычаи» и неписаные правила средневекового правосудия

Н.Е. Асламов || Дисциплина, gute Polizey и спекулятивный аргумент в немецких и нидерландских военных трактатах раннего Нового времени

VI. INCERTA ET OCCULTA

О.С. Воскобойников || Два голоса в пользу наук о небе в XII веке

М.А. Сорокина || Аргументы против астрологии в XIII веке

С. Пассаванти || Легитимность оккультного. Левин Лемний и литература о тайных знаниях

А.В. Марей || Франсиско де Витория и его лекция «О магическом искусстве»

Сведения об авторах

Ответственный редактор

Научный редактор

Авторы

Примечания

Список сокращений

CAG — Commentaria in Aristotelem Graeca. 23 vols. Berlin: Reimer, 1881–1907

Ms. — manuscriptum

OFM — Ordo fratrum minorum

OFMConv — Ordo fratrum minorum conventualium

OFMObs — Ordo fratrum minorum observantiae

OP — Ordo praedicatorum

PL — Patrologiæ Latinæ cursus completus / J.P. Migne (ed.). 221 vol. Parisiis: Migne, 1852

SJ — Societas Jesu

ОИ — Общество Иисуса

ОМБ — Орден миноритов

П.В. Соколов || Введение

В одном из своих последних интервью Мишель Фуко, противопоставляя друг другу демократическую дискуссию и авторитарную полемику, высказался так: «Полемист опирается на легитимность, от которой его оппонент отлучен по определению. Должно быть, когда-нибудь придется описать долгую историю полемики — паразита на теле дискуссии и препятствия на пути к истине»[1]. Меланхолическое замечание Фуко получило неожиданное, быть может, для самого автора расширение: «долгая история полемики» воплотилась под пером Барбары Кассен в провокативную «историю effet sophistique» — т.е., по слову самого автора, воздействия, которое софистика, антистрофа философии, оказывала на эту последнюю на всем протяжении ее истории.

Наше исследование движется по среднему пути, via media, между скептической позицией Фуко и экстремистской апологией софистики Барбары Кассен, антиметафизический пафос которой граничит порой с «террористическим обскурантизмом». Версия истории софистики, предлагаемая в настоящей книге — история реконфигураций границ легитимности в различных сферах европейской интеллектуальной культуры: в науке, богословии, политической теории, юриспруденции. В центре книги — нелегитимный аргумент, этот своего рода «лидийский камень», определяющий границы между наукой и псевдонаукой, теорией и риторикой, философией и софистикой, ортодоксией и гетеродоксией, истиной и мнением. Использование нами категории нелегитимного аргумента ни в коем случае не является данью нормативистской теории науки: речь не идет о том, чтобы предъявлять древним текстам чуждые им критерии логической и научной валидности, как она видится из привилегированной перспективы современности. История нелегитимной аргументации — не «история проблем» в неокантианском духе[2]; не существует никакой самотождественной и равной себе проблемы софистического аргумента, которая объединяла бы античных риторов в один лагерь с контрреформационными оппонентами Макиавелли, а Джона Уиклифа — с Бернаром Палисси. Однако независимо от наших представлений о легитимности, интеллектуальная культура на каждом следующем этапе своего исторического пути воспроизводит функцию софистики: логики, философы, богословы и ученые начиная с «Софистических опровержений» Аристотеля и вплоть до «Эффекта софистики» Б. Кассен опробовали самые разные стратегии «приручения» софистического логоса, но он остается неуловимым, словно Протей. Но «протеизм», т.е. неизбежная историческая и контекстная релятивность критериев легитимности аргумента, вовсе не является препятствием для того опыта истории софистики, который мы предприняли в нашей книге. «Единство софистики» вопреки «многообразию софистов»[3] обеспечивается единством той историко-научной оптики, которую предполагает «история нелегитимной аргументации». А именно аналитика софизма позволяет сделать видимыми подвергшиеся «исключающему включению» химерические конструкции, которые оперирующий категорией софизма полемист стремится выдать за учение оппонента. Эти конструкции образуют реальность sui generis, что-то вроде «третьего царства» или no man’s land в дискурсивном пространстве европейской науки. Так, анализ категории софизма и изучение фигуры софиста у позднесхоластических авторов позволили обнаружить целый спектр политико-семиологических программ, стоящих за обличаемой ими «софистической логикой»; исследование сознательно допущенной Леонардо Бруни асимметрии аргументов за и против обсуждаемого тезиса сделало видимой амбивалентную культурно-политическую концепцию флорентийского гуманиста, в центре которой — специфически переосмысленное понятие imitatio. Однако нелегитимная аргументация может быть не только сигналом нарушения границ нормативности: она выявляет нервные узлы интеллектуальных дискуссий на разных этапах истории науки, актуализирует перформативный потенциал экзегетической практики и приводит в действие семантические парадоксы, лежащие в основании центральных категорий политической мысли.

В соответствии с классической иерархией дисциплин за метафизическим определением софистического логоса должна следовать логическая экспликация софистического аргумента. Следовательно, важнейший этап в истории нелегитимной аргументации составляют попытки «приручить» софистический логос, превратив его в безобидный дидактический инструмент, в средневековых «диспутах с предписаниями». Этот, не так давно открытый, род диспутов представляет собой настоящую загадку для исследователей: ведь мы не располагаем никакими сведениями даже о том, проводились ли диспуты с предписаниями когда-нибудь в действительности — не в виртуальной действительности tempus obligationis, а, говоря схоластическим языком, de rei veritate, в институциональной реальности средневекового университета. В отличие от многих других форм средневекового диспута, таких как «рассуждение о чем угодно» (disputatio quodlibeta) или «диспут на паперти» (disputatio in parviso), которые представляли собой необходимые этапы академической карьеры, «диспуты с предписаниями», насколько мы можем судить, существовали только на пергаменте. В то же время логические игры схоластических интеллектуалов ни в коей мере не были праздной гимнастикой ума, совершенствованием ars obligatoria. В исследовательской литературе мы можем найти образцы аналитической реконструкции этого рода диспутов с привлечением самых разных логических методов, от теоретико-игровых до методов логики действия. Совмещение дидактического и семантического подходов к аналитической реконструкции диспутов с предписаниями позволяет поставить вопрос об эпистемологической значимости апофатической аскезы, практиковавшейся схоластическими мастерами ars obligatoria.

Если «диспуты с предписаниями» существовали, по-видимому, исключительно в жанровых границах трактатов de obligationibus, то присутствие логического аппарата аналитики софизмов в средневековой интеллектуальной литературе весьма ощутимо. Изощренный логический инструментарий схоластов, созданный для разоблачения «софистических опровержений» — fallaciae, consequentiae, sophismata — обретает политическую валентность в позднесредневековой библейской герменевтике у таких авторов, как Джон Уиклиф и его неутомимый оппонент, Джон Каннингем. В этой литературе — политических диалогах Уильяма Оккама или экзегетических сочинениях Джона Уиклифа — софизм предстает уже не как дидактический инструмент, а как вид социальной техники[4]. Открытие политических импликаций концепций знака у таких авторов, как Джон Каннингем или Джон Уиклиф, позволяет нам отодвинуть далеко в прошлое terminus a quo «политической семиологии», о которой такие авторитетные исследователи политической мысли Европы, как Ив Шарль Зарка, говорили применительно к Гоббсу.

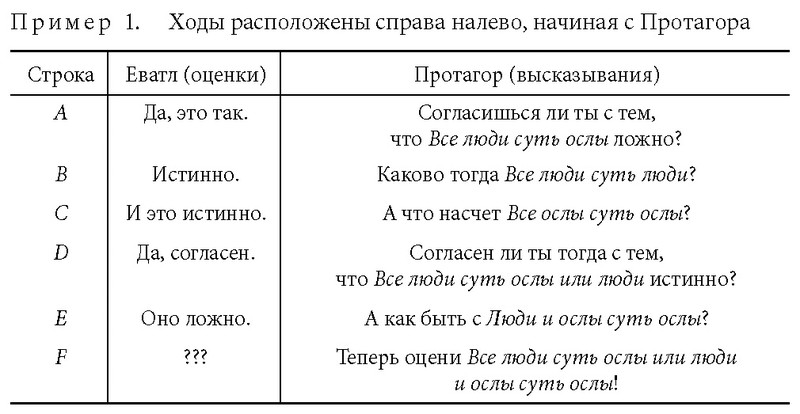

В то же время аналитическая реконструкция и историко-философская интерпретация политических «обязательств» библейской герменевтики самого Уиклифа и его оппонентов, таких как Т. Неттер, Дж. Каннингем, Уильям Рамсейский, Уильям Кентерберийский, в исследовательской литературе до сих пор не была осуществлена. Однако, не говоря уже о значимости этой темы для истории европейской политической мысли — как мы попытались показать, анализ конструкции языка у Уиклифа позволяет видеть в нем теоретика косвенной власти ante litteram[5], — она обладает и значительным историко-логическим и историко-философским потенциалом. Так, провокативное суждение Уиклифа об ослином софизме, согласно которому «софизм свидетельствует об истине propter vehementiam veritatis», отсылает и к сохраненному Диогеном Лаэртским речению знаменитейшего из софистов Протагора — «все есть истина», и к картезианскому осуществленному сомнению как несокрушимому основанию достоверности, и к произведшей революцию в логике уже в Новейшее время теории речевых актов. Когнитивный поворот в современной логике, переместивший интерес со статики условий истинности на динамику межсубъектных когнитивных процессов, обосновывает возможность применения инструментария прагматической логики для аналитической реконструкции экзегетических процедур, применяемых Уиклифом и его критиками. Отношение позднесхоластических логико-семантических категорий — virtus (vis) sermonis, significatio primaria, signum extrinsecum — к таким логическим фигурам, как тавтология или перформативный аргумент, остается одним из самых интригующих desiderata как в истории логики, так и в истории политической мысли. Внешне «экстремистский» герменевтический метод Уиклифа вполне вписывается в современную теорию речевых актов, призывающую учитывать именно интенции, пресуппозиции и импликатуры и, тем самым, отвечает одному из главных императивов современной логики — необходимости построения «логической динамики».

После деконструкции метафизики — и схоластической логики — у представителей гуманистического движения, после смещения границ между аподейксисом и диалектикой у Рудольфа Агриколы и Петра Рамуса, «перекапывания диалектики» у Лоренцо Валлы, апологии «науки о единичных вещах» у Марио Низолио, словом, с наступлением великой риторической эпохи софистический аргумент лишается своего логического ornatus’a, перемещаясь из трактатов de sophismatubus и схоластических диспутаций в центр дискуссий о возможности достоверного познания социально-исторического мира. В неставшем языке ранненововременной политики и этики нелегитимный аргумент обнаруживает беспрецедентный эвристический потенциал: дерзновенно пересекая границы как аристотелевской, так и картезианской эпистемологии, апологеты гуманитарного метода подготавливают почву для герменевтики человеческих действий, которую Джамбаттиста Вико назвал «достовернейшей критикой человеческого произвола» (critica certissima dell’umano arbitrio). Из всего многообразия нелегитимных аргументов, которые можно найти в гуманистической литературе, мы специальное внимание уделили одному, который представляет собой, на наш взгляд, своего рода предвосхищение основания в герменевтике. Этот аргумент (его можно условно назвать «argumentum ad conjecturam»), весьма популярный в дисциплинах филолого-герменевтического цикла, апеллирует к буквальной очевидности и непосредственной данности смысла толкуемого текста, подменяя тавтологией или превращая в перформативный акт или в политическое действие любые толковательные процедуры.

Такие основополагающие для истории гуманистической филологии тексты, как «Рассуждение о подложности Константинова дара» Лоренцо Валлы, располагаются между двумя крайними точками. Один экстремум — многочисленные сочинения, подобные «Восстановленному Риму» Флавио Бьондо, цель которых — максимизировать эффект совпадения с прошлым, сделать идею реставрации древности основной своей эстетической, социальной и политической программы. Другой экстремум — тексты, прототипом которых можно считать «Похвалу Елене» софиста Горгия, а показательным образцом уже в Новое время — «Похвалу Нерону» Джироламо Кардано. Ближайшая цель этого рода текстов — инверсия общих мест эпидейктического красноречия, а в случае Горгия — еще и демонстрация субверсивного потенциала риторики. Таким образом, софистическая риторика оказывается фоном становления нововременной науки, фоном, который далеко не всегда принимается во внимание. Стремясь хотя бы отчасти заполнить эту лакуну, мы обратились к исследованию риторических аргументов в текстах гуманистических филологов эпохи «Высокой критики».

Анализируя аргументацию в дискуссиях Фр. Робортелло и М.-А. Мюре, А. Полициано и Д. Кальдерини, мы видим, как дискутанты используют двойные стандарты в обращении с авторитетными древними и критикуемыми новыми авторами: если критическая и текстологическая работа с античными писателями должна соответствовать высшим стандартам филологической акрибии, то интерпретация аргументов коллег-современников вполне может подчиняться лишь стратегическим требованиям риторической убедительности и полемической эффективности[6]. Изъятый из полемически нейтральной практики «пересчитывания слогов» (знаменитая характеристика филологической деятельности у Ж. Леклерка) и филологических «очищений», аргумент «ad conjecturam» превращается в мощный инструмент дискредитации оппонента и конструирования собственного образа защитника филологической аутентичности. Однако в то же время нельзя однозначно отнести гуманистические споры из-за метрических трудностей античного стиха или конъектур к той самой дурной «полемике», о которой говорил Фуко: ведь все участники этого рода полемик разделяют эпистемологический и этический идеал veritas philologica и прибегают к риторическим средствам дискредитации оппонента исключительно ради более эффективной защиты попранной оппонентом истины. Таким образом, парадоксальная коллизия, которую мы можем здесь наблюдать — не столкновение двух режимов истинности, т.е. аподейктической достоверности науки и «свободной достоверности» риторики. Гуманистические полемисты не столько отказываются из своекорыстных побуждений от филологической корректности, сколько нарушают коммуникативные правила ведения полемики. В этом можно видеть один из истоков конструкции объективности и монологизма нововременной науки: перед лицом анонимного идеала объективной достоверности диалог утрачивает всякую ценность. Характерно, что альтернативная этой модель «мягкой» коммуникации, нашедшая прибежище в академиях и салонах, именно в эту эпоху получает и эпистемологическое оправдание, самый известный образец которого мы находим у Монтеня с его пирронизмом и гипертрофированной субъективностью[7].

Возникновение экспериментального метода и трансформация статуса механических искусств повлекли за собой переопределение отношений между теоретическим и практическим аргументом. Так, наиболее убедительные доводы против софистических уловок (sophistiqueries) алхимии были сформулированы не кем иным, как Бернаром Палисси, бравировавшим незнанием языков и отсутствием эрудиции. Неслучайно в диалоге «О металлах» аргументы в защиту алхимии вкладываются именно в уста «теоретика»[8]. Однако «аргумент к эмпирии» вовсе не так прост, как может показаться неискушенному читателю диалогов Палисси, Галилея или, скажем, Макиавелли. Наивно-реалистическая аргументация в диалогах, подобных «О военном искусстве» Макиавелли, становится настоящей лабораторией языка, в которой легитимация эмпирического аргумента оказывается на первых порах лишь эпифеноменом разрушения нормативистской риторики. Отсюда — многочисленные практические нелепости и противоречия: достаточно уже того, что с апологией ополчения выступает в диалоге Макиавелли не кто иной, как один из известнейших в Италии того времени кондотьеров, Фабрицио Колонна. Текст флорентийца содержит также целый ряд предписаний, нелепость которых была очевидна для любого современного ему военного-практика: копать ров не снаружи, а внутри крепости, не делать второго выстрела «во избежание происходящих от этого неудобств» и т.п. Таким образом, антириторическая установка Макиавелли оказывается столь же практически неэффективна (о чем, кстати, говорил еще Франческо Гвиччардини), сколь и ее антитеза, лингвоцентрическая программа цицеронианства: неудача Макиавелли как стратега образует параллель с неудачей знаменитого кардинала-цицеронианца Якопо Садолето как дипломата и проповедника[9]. Возможную причину этой двойной неудачи можно видеть в том, что обе эти программы в действительности имеют дело с лингвистической, а не «предметной» апорией. Апелляцию к действительному положению вещей у таких авторов, как Макиавелли или Валла, следует воспринимать как событие языка, а не как прорыв к «объективной реальности»: инверсия или деконструкция нормативистского языка еще не есть акт приближения к «действительности».

Из этого ясно, что эпохи расцвета нелегитимной аргументации нередко совпадают с периодами нехватки языка в тех или иных дисциплинарных областях или сферах практической деятельности: такое положение сложилось, к примеру, в средневековом судопроизводстве времен «инквизиционной революции» (XIII в.). Инквизиционная процедура, современному человеку кажущаяся апофеозом нелегитимности по одним основаниям (использование недопустимых способов дознания), средневековым теоретикам права и юристам-практикам представлялась «безумным правосудием» (по знаменитому выражению Филиппа де Бомануара) совсем по другим причинам, причем таким, с которыми мы вряд ли бы согласились[10]. На первый взгляд средневековое право являет собой классический пример юридической гетерономии: языковой вакуум в юриспруденции и правовой практике этого периода заполняется чуждыми правовой сфере элементами — натурфилософскими и теологическими аргументами, кутюмами, аргументами к прецеденту. Однако именно синкретическое устройство средневекового правосознания позволяет продемонстрировать историческую относительность самого нашего представления об автономии юридической сферы, которое, к слову, неоднократно подвергалось критике уже в XX столетии (например, у Карла Шмитта).

По слову Густава Шпета, софистика начинает с отрицания, а заканчивает императивом. Наша книга начинается с пересмотра перспективистской модели истории науки, созданной по образцу неокантианской истории философии, и завершается призывом к исторической релятивизации методов и «общих мест» гуманитарных дисциплин. Именно этой цели, как мы надеемся, послужат предлагаемые здесь читателю пролегомены к той самой «долгой истории полемики», необходимость которой нехотя признавал Фуко.

[1] Foucault M. Dits et écrits. P., 1994. Vol. IV. P. 591–592. Благодарю М.В. Шумилина за указание на эту цитату.

[2] Критику «истории проблем» с философских позиций см. в: Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 26–43.

[3] Bigou D. Diversité des sophistes, unité de la sophistique // Noesis. 1998. No. 2. P. 37.

[4] Об этих различных «ликах» софистики см. статью Е.Н. Лисанюк, с. 76 наст. изд.

[5] См. об этом нашу статью на с. 157 наст. изд.

[6] Об этих дискуссиях см. статью М.В. Шумилина, с. 251 наст. изд.

[7] Об этом см. статью А.В. Голубкова на с. 266 наст. изд.

[8] См. перевод диалога Палисси на с. 353 наст. изд.

[9] О неудаче миссии Садолето в охваченной Реформацией Женеве и ее причинах см.: Иванова Ю.В. Гуманистическая традиция на рубеже веков // История литературы Италии. Чинквеченто / отв. ред. М.Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. II. Кн. 2. С. 36.

[10] См. об этом статью О.И. Тогоевой, с. 401 наст. изд.

I. МЕТАФИЗИКА

В.Л. Иванов || «То, чему не противоборствует бытие»: учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества

Задолго до того, как Кант в своем критически уточненном трансцендентальном учении о методе запретил философам (в особенности же метафизикам) «догматически» давать определения своих первых понятий, многие философы, традиционно относимые к школьной философии, знали об особой трудности таких определений и даже указывали их причину. Например, Франсиско Суарес, ОИ, прямо утверждает[11], что содержание понятия сущего как такового, т.е. первого понятия, служащего, согласно его учению, адекватным объектом метафизики, вовсе не подлежит никакому определению, поскольку является простейшим и наиболее абстрактным (трансцендентальным, т.е. превосходящим любой род как необходимый элемент определения), а стало быть, может быть лишь объяснено или «описано» в некоторой «экспликации терминов». У теолога и философа, который небезосновательно признается ныне многими исследователями[12] основателем схоластической «онтологии» как трансцендентальной науки о понятии реального сущего, францисканца Иоанна Дунса Скота, в разных местах его сочинений содержится несколько вариантов описания того, чтó есть сущее, наиболее частым из которых является такое: «сущее, то есть то, чему не противоборствует бытие»[13]. Показательно, что те части его сочинений, в которых наиболее развернуто обсуждается ключевой термин этого описания, а именно «не-противоборство», посвящены разъяснению сущности твари до творения, а формально являются обсуждением теологических вопросов об объектах божественного знания и всемогущества. И это представляется вовсе не случайным: Дунс Скот, как и многие метафизики в школьной традиции до и после него, был прежде всего теологом[14], поэтому большая часть того, что мы относим к его метафизике, не только содержательно зависит от теологических целей его исследований, но и композиционно помещается внутри теологических трактатов[15]. Поэтому вторая[16] важнейшая часть схоластической метафизики, т.е. экспликация сущности конечного сущего или твари, в таком теологическом горизонте оказывается исследованием конституции конечной сущности по путеводной нити анализа принципов творения, т.е. трех главных атрибутов Бога, которые существенны для учения о творении в схоластической теологии XIII–XIV вв.: интеллекта, воли, всемогущества. Традиционно считалось, что тварь — в противоположность Богу как актуальному и необходимому сущему — является до творения лишь возможным, соотносясь, тем самым, как объект с активной творящей потенцией Бога, т.е. всемогуществом. Общее мнение (opinio communis) теологов состояло, во-первых, в том, что Бог «от вечности» знает в своем интеллекте все возможные твари посредством идей как образцов для творения[17]; во-вторых, что возможная тварь до акта творения (т.е. поскольку она не существует актуально) не обладает никаким собственным бытием, но имеет лишь «бытие в причине», т.е. в самой активной потенции Бога; в-третьих, что Бог творит не необходимо, но по собственному решению воли, каковое в себе полностью свободно. Парижский магистр Генрих из Гента (после 1217–1293 гг.), бывший наиболее влиятельным теологом Сорбонны в поколении, следующем за Фомой Аквинским, и ставший важнейшим теологическим оппонентом для Дунса Скота[18], учил о том, что возможность конечного сущего производна от активной потенции Бога, но также ввел в обсуждение «возможного до творения» одну до того отсутствовавшую проблему: в контексте своей специфической теории сущего как «твердо установленного» (ens ratum a ratitudine), т.е. обладающего «чтойностным бытием» или «бытием сущности», он впервые поставил вопрос о некотором собственном «бытии твари в себе», а не в божественной сущности или всемогуществе. В такой школьной ситуации Дунс Скот совершает ряд преобразований, достаточно радикально изменивших парадигму учения о возможном и, в своей совокупности, определивших теологическое и философское обсуждение этой проблематики на века вперед[19]. Прежде всего, он обсуждает первично возможное сущее не как объект всемогущества, но как объект божественного интеллекта (знания Бога, названного позже «наукой простого понимания»): «не может быть сотворено ничто, что прежде не имело “понятого” и “желаемого бытия”, и не было в “понятом бытии” формально возможным», — утверждает Скот в своем вопросе о творении[20]. Принцип возможности разыскивается отныне не в творящей потенции Бога, но в его интеллекте/уме. В связи с этим он переопределяет понятие «идеи» в божественном интеллекте: идея рассматривается как понятая божественным интеллектом чтойность (quiditas intellecta) или сущность конечного до творения, а не как образец для творения или «основание для божественного познания». Кроме того, он устраняет из обсуждения возможного до творения «отношение» — вопрос стоит о конституции возможных конечных сущностей «самих в себе» (как бы «абсолютно»), а не о сущностях, конституированных лишь посредством их отношения к Богу как образцовой или действующей причине. Поскольку порядок знания вообще следует порядку вещей (что имеет силу и для божественного знания), то первым объектом первого знающего (т.е. божественного) интеллекта является первая вещь — сама бесконечная божественная сущность, тогда как «возможное конечное сущее» Бог познает как вторичный объект (objectum secundarium) своего интеллекта. Иначе говоря, после Скота проблема конституции сущности конечного или возможного всегда обсуждается в спекулятивной теологии под рубрикой «Познает ли Бог иные сущие, чем он сам, и каким именно образом?»[21]. Однако вопрос о возможности имеет еще одну существенную составляющую в теологическом обсуждении: поскольку речь идет не о некотором определенном возможном (не о возможном «согласно чему-то» или лишь по отношению к некоторой определенной потенции/мощи), но о возможном как таковом, т.е. абсолютно, «в себе», и как предположенном самой бесконечной активной потенции Бога, то возможное как таковое должно быть заранее отграничено от того, что абсолютно невозможно, т.е. от «невозможного ничто», которое не может быть сотворено даже Богом. Иначе говоря, «возможное конечное» сущее эксплицируется Скотом по большей части в «противопоставлении к» и «отграничении от» невозможной вещи, а вопрос, в котором содержится наиболее развернутое изложение его учения о возможности конечного сущего, спрашивает собственно о первом основании невозможности: «Содержится ли первое основание невозможности создания вещи в Боге, или в самой создаваемой вещи?»[22].

Так как сам ход аргументации Скота в переведенных нами вопросах весьма сложен и во многом затруднен постоянной критической полемикой с мнением оппонента (в качестве которого выступает Генрих Гентский или его последователи), следует кратко представить главные аспекты его учения о возможной сущности твари, а также указать на наиболее существенные проблемные пункты, послужившие основанием для контроверсий и споров как в позднейшей скотистской традиции (особенно в XVII в.), так и среди современных исследователей. Итак, возможное конечное сущее (и противоположное ему некоторым образом «невозможное ничто») до творения может рассматриваться в следующих аспектах: 1) что есть возможное и возможность (соответственно, невозможное и невозможность)? 2) в чем содержится «первое основание» (или каковы причины? — если они вообще имеются) возможности/невозможности конечной вещи? В связи с этим также: как на этом основании (из этих причин) конституируется само возможное/невозможное? 3) наконец, каким образом есть сама возможная сущность до творения, каков ее «способ бытия»?

Первый вопрос кажется наиболее простым, но на деле является, пожалуй, самым сложным, поскольку, как мы помним, просто описать (не говоря уже — определить) простое (иначе говоря, некое начало) — невозможно, а Скот хотя и дает некоторые основания для понимания чтойности возможного сущего и «ничто», но не описание такой чтойности фактически является целью его трактата. Экспозиция его понимания «чтойности» возможного/невозможного[23] скорее содержится в ответе на второй вопрос — о первом основании, или причине, возможного/невозможного, — именно решением этой проблемы Скот, собственно, по большей части, и занят в переведенных нами трактатах. Само это решение главным образом сосредоточено в описании того, как возможное (и невозможное) конституируется как таковое до всякого актуального творения, причем Скот называет это «процессом», т.е. «происхождением возможности», а также невозможности в бытии[24], описывая некие «моменты порядка» этого конституирования.

Относительно этого описания необходимо сделать несколько важных замечаний. Во-первых поскольку возможное не есть просто актуальное сущее, а только у последнего может быть реальная причина в собственном смысле (таковой для любого конечного будет воля и активная потенция Бога), поэтому у возможного как такового нет реальных причин в истинном смысле слова, но есть лишь основания (rationes) или принципы конституции.

Во-вторых, Скот выделяет два первых основания возможности некоторой возможной конечной сущности (иначе говоря, первое основание возможности — двояко и принадлежит как бы к двум разным родам оснований): как «внешний принцип», производящий возможное как таковое, описывается божественный интеллект, мыслящий сущности твари как свои вторичные объекты, а в качестве формального основания (ratio formalis), или первого внутреннего принципа возможности, показывается сама «формальная сущность», или «чтойность твари», которой «формально из себя» же не противоборствует бытие. Оба этих разных по роду основания, или принципа, постоянно одновременно указываются Скотом в описании конституирования возможного, кажется, что для него было очень важно сохранять некий «баланс» дополнительности между обоими: с одной стороны, формальная чтойность есть как произведенная в «понятое бытие» божественным интеллектом, т.е. зависит от него как от принципа (излюбленный Скотом термин «principiative», противопоставляемый — «формально из себя»); с другой стороны, интеллект не может сделать «формально из себя возможное» невозможным, и наоборот, понять «невозможное ничто» как нечто возможное.

В-третьих, в сопоставлении описания происхождения «ничто» с описанием порядка конституирования возможного сущего обнаруживается, что эти два «процесса» конституции лишь по видимости параллельны друг другу, на самом же деле, между существенностью (возможностью) сущего и не-существенностью (или ничтожностью) невозможной химеры нет никакой аналогии. Скот — утверждает, что формально есть «первое возможное», которое является одним, т.е. в себе единым (представляет ли оно при этом также нечто простое — отдельная и большая проблема), и произведено в «понятое бытие» интеллектом как внешним принципом, тогда как никакого «одного/единого в себе ничто», которое было бы неким «первично и просто невозможным» на основании своей «формальной сущности», т.е. как бы «из себя» — нет. У такого мнимого «первично отрицательного ничто» нет и не может быть также никакого внешнего принципа — ни принципа реальности, ни принципа интеллигибельности, единственное же «невозможное ничто», которое обсуждает Скот — это нечто сложное, которое «невозможно из себя» лишь постольку, поскольку оно состоит из (как минимум) двух частей, которые сами по себе возможны и произведены в «возможное бытие» божественным интеллектом, но несовозможны друг с другом, поскольку формально из себя, т.е. из своих собственных чтойностей, противоборствуют друг другу, а потому несовозможны в «чем-то одном» разом, так что происходящее из них «ничто» и является «первым невозможным» вымыслом. Только такое вымышленное «псевдо-целое» может быть истолковано нами как «просто невозможное», поскольку ему «из себя противоборствует бытие», а потому и сотворение Богом. Более того, божественный интеллект является внешним принципом такого «ничто» не собственно и не непосредственно, но лишь в той мере, в какой он является принципом, производящим «первично в себе возможные» части, его составляющие[25].

В-четвертых, сама возможность, описываемая Скотом, как бы раздваивается: он отчетливо разделяет[26] «объективную возможность» конечного сущего как конституированную вторично, при предположении коррелятивного ей всемогущества Бога (причем, как кажется, полное содержание «возможного» такой возможностью как «объекта всемогущества» состоит не только в том, что объективно возможному формально не противоборствует бытие, но и в том, что ему формально противоборствует иметь «необходимое бытие из себя», т.е. быть бесконечным, потому представляется обоснованным полагать, что эта вторичная возможность есть именно возможность конечного как таковая), от «первичной возможности», описываемой как возможность, следующая непосредственно из формального и внутреннего не-противоборства вещи бытию (либо даже тождественная ему), и называемой Скотом то «логической», то «формальной возможностью»[27]. Из трактатов Скота невозможно определенно сделать однозначный вывод, что эта возможность совпадает по своему объему с возможностью лишь конечного сущего, и сама эта неоднозначность, более всего проявляющаяся в позднее столь знаменитом термине «логически возможное» (possibile logicum, или logice), представляет одну из наибольших трудностей для понимания метафизики Скота.

Возвращаясь к третьему, обозначенному выше, аспекту экспликации возможного/невозможного, т.е. к вопросу о способе бытия возможной сущности до творения, стоит указать на то, что хотя сам Дунс Скот приложил немало усилий для однозначной формулировки своей позиции по данному вопросу, именно он стал поводом для наибольших дискуссий и споров после Скота. Несмотря на то, что Тонкий учитель утверждает, что возможные твари/сущности до творения обладают лишь «понятым бытием» в интеллекте, т.е. «уменьшенным бытием» или «бытием согласно чему-то», сравниваемым Скотом также с «бытием сущностей в душе» и противопоставляемым им «всему реальному и истинному бытию в целом» (т.е. «простому бытию» «вне души»), и тратит много места в аргументации (внутри дист. 36 кн. I «Ординации») на опровержение мнения Генриха, который, как считает Скот, полагал некое вечное «бытие сущности», или «чтойностное бытие», для возможного конечного сущего в рамках своей теории «ens ratum», однако, способ бытия возможного как такового до актуального творения стал мотивом для наибольшего числа ожесточенных споров в последующей традиции. Помимо тех оснований непонимания Скота, которые были связаны с принадлежностью авторов к различным школам (томисты, по мнению позднейших скотистов и многих иезуитов, просто неверно поняли Скота, приписав ему именно то, что он сам опровергал как мнение Генриха), в этом вопросе существуют и содержательные трудности, ставшие причинами этой длительной контроверсии. Главным предметом контроверсии был статус самого этого «понятого», или «познанного бытия», возможной твари. Даже если мы, вслед за Скотом, признаем, что оно не имеет ничего общего с неким «реальным актуальным бытием сущности» и в смысле актуального существования есть до творения вещи лишь «ничто», то может быть поставлен вопрос о том, насколько само возможное как таковое независимо в своей возможности от божественного интеллекта, производящего его в единственно имеющееся у него, т.е. «понятое бытие»? Иначе говоря, если возможность первично произведена в «понятое бытие» интеллектом, но формально есть из себя, то не есть ли сам этот характер «формального из себя» лишь продукт того же самого божественного интеллекта? В связи с этой трудностью возникает еще одна, не менее фундаментальная, которую вроде бы затрагивает уже сам Скот в своем собственном истолковании учения о двойной «твердой установленности», или обоснованности сущего как «ens ratum»[28]: если возможное есть лишь «ничто» в смысле «актуального реального бытия», но тем не менее радикально отличается от «ничтожного бытия» химеры как противоборствующей бытию, то почему мы можем истинно утверждать о возможном до творения, что оно есть реальное сущее, или что «бытие возможного» в некотором смысле все же реально, а не полностью ничтожно? Если Скот и разделяет два этих значения сущего, т.е. сущее как «актуальное сущее, имеющее истинное бытие сущности и существования», и «сущее как формально не противоборствующее из себя бытию», которые, кстати, впоследствии — через обратную привязку к одной дистинкции у Авиценны — послужили прототипом для универсально принятого в школьной метафизике XVI–XVII вв. описания двух значений сущего как «сущего в вербальном смысле» (в смысле причастия, т.е. существующего) и как «сущего в номинальном значении» (субстантивированного имени, т.е. обладающего сущностью), то все же он не показывает эксплицитно, в чем состоит их общность или единство значений. Именно эти две проблемы вызвали к жизни ту «битву гигантов» о статусе возможности, что вели от издания к изданию своих «Философских курсов» (в их метафизической части) два самых знаменитых скотиста богатого на ученых скотистов XVII в. — Бартоломео Мастриус (Мастри де Мелдула) и Джон Понций (Панч)[29]. Степень независимости формальной возможности от производящего божественного интеллекта, а также реальность/нереальность возможного до творения до сих пор является предметом разных, часто противоположных, исследовательских интерпретаций: в связи с этим прежде всего стоит упомянуть фундаментальные работы Л. Хоннефельдера, а также монографии и исследования С. Кнууттила, К. Нормор, Т. Хоффманна, Ж.-Ф. Куртена, П. Кинга, Ф. Мондадори, Р. Кросса, Свена К. Кнебеля, Т. Рамелова, Дж. Кумбса.

В заключение скажем несколько слов о переводе предлагаемых вниманию читателя текстов Дунса Скота о возможности и невозможности конечного сущего. Текст вопроса дист. 43 кн. I «Ординация», переведенный нами целиком, а также фрагменты текста вопроса дист. 36 кн. I «Ординация» и вопроса 2 дист. 1 кн. II «Ординация» переведены нами по латинскому тексту Ватиканского критического издания трудов Скота[30]. При этом мы также использовали старое издание Ваддинга (1639 г.), поскольку в ряде мест, отмеченных нами в сносках, оно дает более осмысленное чтение, чем основной текст Ватиканского издания «Ординации». В основу перевода параллельного вопроса 1 дист. 43 «Репортации» I-А (т.е. первой книги проверенного и исправленного самим Скотом текста студенческих записей его парижских лекций) был положен текст, содержащийся в издании Ваддинга, но при этом мы также использовали изданный (вместе с немецким переводом) Иоахимом Р. Зедером исправленный по манускриптам вариант латинского текста этой дистинкции «Репортации»[31]. Вставки в текст перевода, традиционно помещенные нами в квадратные скобки, служат для того, чтобы пояснить наиболее трудные термины, либо дополнить и распространить особенно синтаксически сложные места в аргументах Скота. Что касается лексики перевода, то, так как схоластическая речь ученого-теолога Скота в высшей степени терминологична, в переводе мы старались, насколько это возможно, передать все термины одними и теми же русскими эквивалентами, т.е. создать параллельный терминологический ряд в русском тексте. Многие (хотя и не все) ключевые термины мы приводим на латыни в круглых скобках, особенно если их перевод несколько отличается от принятого в переводах на русский язык, либо если вариантов такого перевода еще вовсе не существует. Следует также отметить, что мы намеренно допустили в своем переводе значительную степень латинизации, т.е. употребления многих давно вошедших в философскую и научную русскую речь латинских терминов, а также введения некоторых новых, еще не вполне принятых. Отдельно стоит сказать о переводе ключевого термина «repugnantia» — мы переводим его как «противоборство», а не как «противоречие», поскольку, во-первых, «противоречие» — это лишь один, хотя и первый вид противоборства, во-вторых, в тексте Скота противоречие вовсе не всегда может содержательно заменить собой «repugnantia», иногда последний термин скорее ближе к «противоположному контрарно», что показывают постоянные примеры Скота с «белым/черным». Наконец, из истории понятия «repugnantia» (ср. статью Свена К. Кнебеля[32]) мы знаем, что в латинском философском языке этот термин появился как перевод греческого термина μάχη, употреблявшегося эллинистическими комментаторами физических работ Аристотеля в осознанном противопоставлении логическому «противоречию». Кроме того, стоит отметить упущенную, к сожалению, в переводе связь всемогущества («омнипотенции») и «потенции», оставленной нами как принятое в русской философской речи слово. Предельная степень терминологичности схоластической речи Скота видна, помимо прочего, из нюансировки им содержательных моментов с помощью употребления разных, хотя и близких по значению предлогов: например, иногда он отличает «ex» от «de» и от «a(b)», а «in se» от «ad se», часто эта нюансировка также была потеряна при переводе, хотя и отмечена нами посредством помещения латинских терминов в скобках.

Иоанн Дунс Скот, ОМБ

ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 43

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС. Содержится ли первое основание невозможности (Ratio impossibilitatis) создания вещи В боге или в самой создаваемой вещи33

1. Относительно сорок третьей дистинкции, в которой Магистр опровергает мнения иных [ученых], я спрашиваю: содержится ли первое основание невозможности создания вещи в Боге или же в самой создаваемой вещи?

Доказательство, что в Боге:

Магистр аргументирует в 1-й главе следующей дистинкции[34], что универсум мог быть создан лучше: ‘ведь если бы это было не так, то это было бы или потому, что ему не недоставало бы никакого блага, и тогда он был бы Богом’, ‘или потому, что, хотя некоторого блага универсуму бы и недоставало, но воспринять это [благо] он не был бы способен’. В последнем случае, как он далее аргументирует, универсум ‘был бы создан лучше, если бы Бог дал ему способность к восприятию того [блага, которого ему недоставало]’. Точно так же я аргументирую и в проблеме, предложенной [к решению в этом вопросе]: если нечто является несоздаваемым (infactibile), то, если Бог даст этому нечто способность к этому, оно могло бы быть создано. Следовательно, это нечто не может быть создано таким способом, потому что ему не дана такая способность. Следовательно, эта невозможность, как кажется, содержится первично (primo) в Боге, не могущем дать этой вещи способность [быть созданной].

2. Против этого:

Ансельм («О падении диавола», гл. 3[35]) аргументирует так: ‘Поскольку Бог даровал твердость доброму ангелу, поэтому добрый ангел ею обладал, — но злой ангел не обладал твердостью не потому, что Бог не дал ее ему, а потому, что злой ангел ее не воспринял’, — ведь воспринять ее он не был способен.

[I. К вопросу

A. Мнение Генриха Гентского]

3. Генрих говорит об этом в 3 вопросе VI серии «Каких угодно вопросов»[36], а явно противоположное этому [первому суждению] ищи у него же в 3 вопросе VIII серии «Каких угодно вопросов»[37].

4. Против этого второго его суждения, [неважно,] было ли оно высказано в качестве пересматривающего первое суждение об этом разделе [т.е. в вопросе об основании невозможности], или же было высказано как пересмотренное посредством того первого, — следовало бы аргументировать против Генриха только из его собственных слов, каковые вполне явно заключают в себе противоположные [друг другу утверждения].

5. Однако я специально аргументирую против него [т.е. против второго его суждения] таким образом: нечто является “просто невозможным” только постольку, поскольку ему просто противоборствует (simpliciter repugnat) бытие. Если же чему-то противоборствует бытие, бытие противоборствует ему первично “из себя” (ex se primo), а не из-за некоторого его утвердительного или отрицательного отношения (respectum) к чему-то иному. Ибо любое противоборство (repugnantia) некоторых крайних терминов происходит из их формального и через себя сущностного (per se essentiali) объективного содержания (ratione), даже если устранено какое угодно иное отношение — положительное или отрицательное — обоих крайних терминов к чему бы то ни было иному, а именно так, как белое и черное “через себя” контрарно противоположны друг другу (contrariantur) и обладают формальным противоборством (repugnantiam formalem) друг с другом из своих собственных формальных объективных содержаний, устраняя — если предположить невозможное — всякое их отношение к чему бы то ни было иному[38]. Следовательно, “просто невозможное” (simpliciter impossibile) — это то, чему “через себя” (per se) противоборствует бытие, и что первично “из себя” (ex se primo) есть такое, что ему противоборствует бытие, — а не из-за какого-то отношения к Богу, будь то утвердительного или отрицательного. И более того, ему противоборствовало бы бытие, даже если бы — предполагая невозможное — Бог не существовал[39]. Итак, первое суждение [Генриха] кажется более достойным одобрения, чем второе.

6. Но и против того первого суждения [в той части, где он говорит о первом основании возможности] я аргументирую, во-первых, следующим образом: активная потенция, из-за которой Бог считается “всемогущим”, формально не является интеллектом, но как бы предполагает действие интеллекта, [вне зависимости от того,] является ли это всемогущество (omnipotentia) волей или иной исполнительной потенцией. Но камень есть “возможное бытие” “формально из себя” (ex se formaliter). Следовательно, и возводя его как бы к первому внешнему принципу, именно божественный интеллект будет тем, от чего в камне есть первое основание возможности (prima ratio possibilitatis). Следовательно, первое основание возможности в камне — это не та активная потенция, от которой Бог именуется “всемогущим”[40].

7. Доказательство принятого [в меньшей посылке о камне[41]]. Возможное, согласно тому, что оно является границей[42] (terminus) или объектом всемогущества, есть «то, чему не противоборствует бытие» и что не может быть «из себя (ex se) необходимо»; камень, произведенный божественным интеллектом в «понимаемое бытие» (in esse intelligibili), имеет эти [два характера] «формально из себя», а через интеллект [Бога] — как «зависящий от принципа»[43] (principiative); следовательно, возможен он «формально из себя», а «как зависящий от принципа» — через божественный интеллект.

8. Поэтому кажется, что то первое его суждение[44] полагает неверно, что «всемогущество в Боге и есть та потенция, от которой как от активной потенции первично есть возможность в твари», а именно в том смысле, если мы говорим о той активной потенции, от которой Бог именуется «всемогущим» (omnipotens) и в отношении которой эта [возможность] называется «пассивной потенцией» в твари.

9. Этот довод[45] подтверждается следующим образом: та активная потенция, ‘которая является всемогуществом’, дает чему-то некоторое бытие, только производя его, потому что она и есть потенция, производящая вещь вовне (productiva rei ad extra); но вещь имеет «возможное бытие» до всякого произведения вещи вовне, поскольку — как было доказано нами в 36-й дистинкции[46] — то, что вещь произведена в «понимаемое бытие» (esse intelligibili), не значит, что вещь произведена в «простое бытие» (esse simpliciter), и даже если [произведенность вещи в первое] была бы [произведенностью вещи во второе], то и тогда [вещь] не была бы [произведенной в понимаемое бытие] посредством той потенции, из-за которой Бог именуется «всемогущим»; следовательно, некоторая иная [по отношению] к Богу [т.е. конечная] вещь «первично возможна» не через ту потенцию, ‘которая есть всемогущество’.

10. Опять же, о прецизированных[47] причинах [истинно], что если утверждение [чего-то] есть причина утверждения, то и [его] отрицание есть причина отрицания (согласно тому, что говорит Философ в кн. I «Вторых Аналитик»[48]), так что если обладание легкими — это причина дыхания, то и не-обладание легкими — это причина не-дыхания. Следовательно, если бы та активная потенция, которая в Боге является всемогуществом, была прецизированной причиной возможности в твари, то и отрицание активной потенции в Боге было бы причиной отрицания «возможного бытия» в твари, что он сам же и отрицает[49] (и, что касается этого, правильно, поскольку эта невозможность происходит в твари из-за формального противоборства частей[50]).

11. Кроме того, либо то отношение (respectus), которое следует в Боге за активной потенцией в четвертый момент [порядка, о котором он учит[51]], реально, либо нет.

Если оно реально и [ограничено] вовне, то это опровергнуто нами в 30-й дистинкции[52].

Если же [оно есть отношение] разума, тогда в третий момент [порядка] Бог является границей возможности [как отношения твари] в своем абсолютном объективном содержании (sub ratione absoluta), — и этот вывод я не считаю сам по себе нелепостью, но думаю, что с ним многие должны бы согласиться (если только можно это допустить) или по крайней мере его не должны расценивать как нелепость те, кто придерживается мнения этого учителя [т.е. Генриха], поскольку это следует из него.

12. Подобным образом, на том же основании, я вывожу из этого его полагания и другое заключение, а именно, что какое-либо отношение не может быть со стороны причины [к причиненному] прежде, чем отношение со стороны причиненного [к причине]; и более того, от самой причины как абсолютного происходит, [во-вторых], само причиненное, поскольку оно обладает абсолютным объективным содержанием; а уже потом, в-третьих, следует отношение в причиненном, а в-четвертых, — в причине к причиненному[53]. Следовательно, тот порядок абсолютных и относительных [вещей], который он признает здесь[54], никогда и никоим образом не должен считаться нелепым (inconveniens) теми, кто придерживается [его мнения] об этом порядке.

13. В-третьих, подобным же образом я делаю вывод о том, что всемогущество, поскольку оно является божественным атрибутом и означает простое совершенство (perfectionem simpliciter), не обозначает (dicit) какого-либо отношения к твари (что он сам доказывает в своем первом суждении, в 3 вопросе VI серии «Каких угодно вопросов»[55]), потому что ни одно божественное и простое совершенство не зависит от твари (а это доказывает Ансельм в гл. 15 «Монологиона»[56]). Поскольку же это ‘отношение к твари’[57] не означает простого совершенства в Боге, потому что тогда Бог не был бы таковым [т.е. совершенным таким совершенством], если бы не было твари (ибо Бог совершенен всяким простым совершенством — из себя и из своей природы, а не из какого-либо отношения к твари), — это, стало быть, заключение, каковое я считаю истинным (так же, как и другие два выше[58]), не должны отвергать как нелепое некоторые [ученые], которые придерживаются сказанного им [т.е. Генрихом].

[B. Собственное мнение]

14. Я же говорю иначе, чем сказано в его первом суждении (относительно того, что доказывают те два аргумента выше[59]), а именно: что хотя потенция Бога «в себе» (ad se) — т.е. некоторое абсолютное совершенство, из-за которого Бог является формально «могущим» (potens), — и есть в Боге в первый момент природы, так же, как и какое угодно иное простое совершенство (точно так же, как за теплом следует потенция нагревания, но при этом само тепло есть некая абсолютная форма), однако посредством самой этой потенции в том аспекте, «в каком она является всемогуществом», [ее] объект не обладает [характером, состоящим в том], что он «первично возможен», но имеет это посредством божественного интеллекта, первично производящего его в «понимаемое бытие», а интеллект формально не является той активной потенцией, от которой Бог называется «всемогущим». И тогда[60] вещь, в первый момент природы произведенная божественным интеллектом в такое, т.е. «понимаемое бытие», «сама собой» (se ipsa) имеет «возможное бытие» во второй момент природы, потому что ей формально не противоборствует бытие, и [разом] в нем самом[61] (se ipso) ей формально противоборствует иметь «из себя необходимое бытие» (esse necessarium ex se) (в каковых двух [характерах] и состоит полное объективное содержание [объекта] всемогущества (tota ratio omnipotentiae), соответствующее основаниям активной потенции [для акта творения])[62]. Следовательно, возможность в объекте не будет каким-либо образом первее, чем есть всемогущество в Боге, принимая «всемогущество» как абсолютное совершенство в Боге, — так же, как и тварь не может быть более первым, чем нечто абсолютное в Боге. Однако если [это] понимается в том смысле, что вещь возможна до того, как Бог производит ее [вовне] через всемогущество, то так это[63] является истинным, но в этой [своей] возможности она не будет «просто более первым» (simpliciter prius), но производится [в нее] божественным интеллектом.

15. Что же касается невозможности, я утверждаю, что она не может первично быть в Боге (ex parte Dei), но есть в вещи (ex parte rei) (как и полагает первое суждение[64]), и [я утверждаю] это из-за довода, высказанного против второго суждения [Генриха][65], ибо сама [вещь] является невозможной из-за своего противоборства тому, чтобы быть созданной (propter repugnantiam eius ut fiat).

16. Что я понимаю[66] следующим образом: «просто невозможное» заключает в себе несовозможные (incompossibilia), которые несовозможны из своих собственных формальных объективных содержаний, и [кроме того, их] несовозможность «зависит как от принципа» (principiative) от того, от чего они имеют «как зависящие от принципа» (principiative) свои формальные объективные содержания. Следовательно, процесс там будет таким: точно так же, как Бог своим интеллектом производит (producit) некое возможное в «возможное бытие», так он производит и формально два сущих (и то, и другое в «возможное бытие»), и эти ‘произведенные’ (‘producta’) сами собой формально несовозможны [друг с другом], так что они не могут быть разом [чем-то] одним (simul esse unum), как не [может быть] и нечто третье из них. И эту несовозможность, которую они имеют, формально они имеют «из себя», а как «зависящие от принципа» (principiative) — некоторым образом — от того, кто их произвел. И из этой их несовозможности следует невозможность[67] целого вымысла (totius figmenti), заключающего их в себе, а из этой невозможности вымысла в себе и из несовозможности его частей происходит его невозможность[68] в отношении какого бы то ни было действующего. И именно от этого должен завершиться весь процесс [происхождения] невозможности вещи (processus impossibilitatis rei) в целом, как будто предельной степенью несовозможности или невозможности является отрицание отношения к чему-либо действующему (agens). И [для невозможности вовсе] не нужно[69], чтобы имелось некое отрицательное отношение (respectum negativum) [к невозможному вымыслу] в Боге, как и в чем бы то ни было другом (да, пожалуй, и в природе самой вещи нет какого-либо [такого отрицательного отношения]), хотя [некий] интеллект и мог бы сравнить Бога — или иное действующее — с тем [невозможным вымыслом] в аспекте отрицания такого отношения [т.е. возможности быть сотворенным Богом].

17. Следовательно, первая невозможность есть формально в невозможном (ex parte impossibilis) и «как зависящая от принципа» (principiative) — в Боге. И если «как зависящая от принципа» она и сводится к чему-то [вообще], то все же не сводится к отрицанию возможности в Боге; и даже более того, «как зависящая от принципа» она сводится к божественному интеллекту, начинающему [как внешний принцип] то (principiantem illud) [невозможное] в том бытии, в котором эти [его] части формально противоборствуют друг другу, из-за какового формального противоборства целое [состоящее] из них и есть «просто невозможное».

18. И из этого явно, что ложно представление (imaginatio) тех, кто ищет невозможность некоторых [вымыслов] как бы в чем-то одном, как если бы нечто одно (aliquid unum) — или понимаемое, или как бы то ни было сущее — было «невозможным» «из себя формально», так же, как Бог «из себя формально» (ex se formaliter) есть «необходимое бытие» (necesse esse). Ибо в «не-существенности» не имеется ничего такого первого (nihil est tale primum), а божественный интеллект также не является и основанием (ratio) противоположной возможности существенности, противоположной таковой «не-существенности»; и также божественный интеллект не является прецизированным основанием (praecisa ratio) возможности, противоположной ничто (de nihilo)[70], ибо иначе имел бы силу вышеприведенный аргумент о «прецизированных причинах в утверждении и отрицании»[71]. Но всякое ‘простое ничто’ (omne ‘simpliciter nihil’) заключает в себе объективные содержания многих, так что оно само первично есть «ничто» (primo nihil) не из своего собственного объективного содержания (ex ratione sui), но из объективных содержаний тех, которые понимаются как заключенные в нем, и из-за формального противоборства этих многих заключенных в нем [объективных содержаний] друг другу; и это основание противоборства (ratio repugnantiae) происходит из их формальных объективных содержаний, каковое противоборство они первично имеют посредством божественного интеллекта[72] (per intellectum divinum).

[II. Ответ на первоначальный аргумент]

19. На первый аргумент[73] [я отвечаю], что довод Магистра имеет силу, если предположить, что универсум был бы способен воспринять бόльшее совершенство, потому что тогда, если бы ему была дана эта способность, он был бы создан лучше, чем он создан без такой способности, например, если бы он был способен воспринять [в себя] много иных [сущих или благ]. Однако в абсолютном смысле, а именно: если отрицается то, что универсум мог быть создан лучше, довод Магистра не может быть удержан и принят, — точно так же, как не имеет силы такое следствие: огонь, ‘остающийся огнем’, мог бы быть создан лучше, если бы он был создан способным к интеллекту или воле, — каковой [огонь по своей сущности] не может быть способным к ним. Тогда формально я отвечаю на [первоначальный] аргумент, что Бог не может дать способность тому, что есть «ничто пассивного создания»[74] (nihilo factionis passivae); но не это является здесь первым основанием (prima ratio) [невозможности создания], а то, что такое [ничто] не может иметь такую способность, и это основание сводится к формальному противоборству частей, а далее — к божественному интеллекту.

Параллельные и дополнительные места из сочинений Иоанна Дунса Скота, ОМБ

Репортация I-A. Дистинкция 43. Вопрос 1

СОДЕРЖИТСЯ ЛИ ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЕЩЕЙ В БОГЕ ИЛИ В ВЕЩИ?[75]

[Мнение Генриха Гентского[76]]

4. На это некий учитель[77] говорит, что в тех [атрибутах], что сказываются о Боге, есть тройственное различие. Ибо некоторые из них обозначают простое совершенство, как те атрибуты, которые подобают Богу в себе (in se), а не через отношение вовне. Некоторые обозначают совершенство и достоинство, но не простое совершенство, т.е. то, о котором [утверждают], что в чем угодно ему лучше быть, чем не быть, или же, что [лучше, если есть] ‘оно само’, чем ‘не оно само’, как те [атрибуты], которые подобают Богу в отношении к твари, как например, быть Господом, Творцом, правителем и тому подобное. Другие же подобают Богу привативно или отрицательно, как невозможное, которое лишает (privat) его объективного содержания пассивной потенции[78]. Итак, активная потенция не сказывается о Боге привативно или отрицательно; следовательно, она сказывается одним из двух других названных прежде способов. Активная потенция может, однако, рассматриваться двояко: с одной стороны, в сравнении с тем, в чем она есть, и таким образом активная потенция является простым совершенством и есть в чем угодно «лучше она сама, чем не она сама». С другой стороны, она может рассматриваться в сравнительном отношении к твари как к [ее] возможному объекту, и тогда она не будет простым совершенством, потому что ни одно простое совершенство не подобает Богу в отношении к твари, как это доказывает Ансельм в гл. 15 «Монологиона»[79], ибо если бы твари не было, то и Бог не был бы просто совершенным в этом совершенстве. Бог же совершенен из себя и из природы вещи. Следовательно, поскольку активная потенция в Боге «в себе» (ad se) есть простое совершенство, постольку в твари есть пассивная потенция абсолютно [т.е. не только в отношении к Богу]. А коль скоро пассивная потенция абсолютным образом есть в твари от Бога или от активной потенции в Боге, то отсюда следует отношение пассивной потенции в твари к активной потенции в Боге. И коль скоро тварь таким образом относится к Богу, то и, наоборот, Бог — согласно рациональному отношению (relationem rationis) активной потенции — относится к твари, потому что тварь относится к нему самому. Так что, во-первых, в Боге есть активная потенция «в себе» (ad se), во-вторых, в твари «в себе» (ad se) есть пассивная потенция, в-третьих, есть отношение, следующее из пассивной потенции в твари, и в-четвертых, есть следующее из активной потенции Бога рациональное отношение[80] к твари, т.е. отношение его активной потенции к твари.

5. Но что же относительно невозможного? Он [т.е. Генрих. — В. И.] отвечает: то, что сказывается о Боге отрицательно в отношении к твари, не имеет своего первого основания в Боге; но первое основание невозможности содержится в твари. И, в соответствии с этим, отрицание есть, во-первых, в твари в себе (in se), во-вторых, из этого следует отрицательное отношение твари к Богу, в-третьих же, в Боге есть следующее из этого отрицательное отношение к твари. Таким образом, во-первых, есть пассивная невозможность в твари, во-вторых, [отношение невозможности] твари к Богу, а в-третьих, активная невозможность Бога [в отношении] к твари.

6. Пересматривая это свое суждение, этот учитель в ином месте[81] говорит относительно невозможного следующее: не будет просто истинным [полагать], что Бог потому не может создать невозможное, что оно не может быть создано, но, [напротив, оно потому и не может быть создано,] что Бог не может его создать. Ибо точно так же, как в утвердительной [пропозиции] не говорится, что Бог может создать нечто, потому что его возможно создать, но наоборот, так как Бог может создать нечто, оно и может быть создано, — будь то субъективно или объективно[82], так же будет [обстоять дело] и с отрицательной [пропозицией].

[Опровержение мнения Генриха]

7. Но [я возражаю] против первого его мнения, и сперва — против тех его слов, что «активная потенция Бога “в себе” (ad se) является основанием пассивной потенции в твари». Ибо активная потенция Бога есть его всемогущество (omnipotentia). Однако вещь первично не обладает «возможным бытием» через всемогущество, но — через интеллект, который формально не есть ни всемогущество, ни воля, которая полагается как первый действенный (efficiens) принцип в отношении всех тех [вещей], которые существуют вне [Бога]. Следовательно, до (ante) активной потенции Бога или всемогущества, полагается ли оно как воля или как иная исполнительная потенция (potentia executiva), тварь уже имеет «возможное бытие». Доказательство меньшей посылки: так как тварь, существуя в божественном интеллекте посредством акта интеллекта, уже формально имеет «возможное бытие». Ведь это утверждает сам учитель, который высказал такое мнение. Ибо он сам полагает[83], что камень, благодаря тому, что у него есть образец (exemplatus) в божественном интеллекте, обладает твердо установленной чтойностной существенностью (entitatem ratam quidditativam), и вследствие этого может быть вне [божественного интеллекта]. Ведь именно из-за того, что вещь может быть вне [интеллекта], твердо установленная существенность (entitas rata) отличается от вымыслов (figmentis). Но божественный интеллект формально предшествует всемогуществу — какая бы потенция не подразумевалась здесь под всемогуществом. Следовательно, некоторая вещь первично является возможной не через всемогущество. В подтверждение этого можно привести следующий аргумент: камень имеет «возможное бытие» первично и «как зависящий от принципа» от того, от чего он имеет бытие в интеллекте или в божественном акте понимания. Но именно от божественного интеллекта камень первично имеет бытие как понятый, следовательно, «возможное бытие» он имеет первично и «как зависящий от принципа» от божественного интеллекта. Божественный же интеллект, так как он отличается от всемогущества, предшествует всемогуществу, следовательно, возможность есть в камне не через всемогущество.

8. Кроме того, божественное всемогущество, коль скоро оно отличается от интеллекта, будет принципом вещи только [в аспекте] «бытия существования» (secundum esse existentiae) самой этой вещи[84]. Но вещь уже была возможной прежде, до ее существования вне [интеллекта, т.е. как актуально сотворенная]. Следовательно, уже в своем «возможном бытии» она прежде должна быть «зависящей от чего-то как от принципа» (principiari eam ab aliquo). Не от всемогущества или активной потенции, следовательно, — от интеллекта. Принятое же в аргументе, а именно то, что вещь, существующая как эффект (in effectu), сперва производится в «возможное бытие», доказывается тем же самым магистром [т.е. Генрихом из Гента], который именно из-за этого полагает[85] вечные сущности [тварей в «бытии сущности»], и ссылается при этом на Авиценну, кн. II его «Метафизики», который говорит[86], что ничто не может быть произведено каким бы то ни было действующим, если только оно уже прежде не было возможным в себе. Итак, кажется, что если камень, у которого есть образец [в божественном интеллекте], формально есть сущность[87], то устраняя [из рассмотрения] всемогущество, он уже будет возможным, а следовательно, и будет до всякого действия (ante omnem actionem) или активной потенции в Боге.

[…]

11. А против пересмотра [им своего первого мнения] в серии VIII «Каких угодно вопросов»[88] я аргументирую[89] следующим образом: «просто невозможное» для создания — это то, чему просто противоборствует бытие «согласно себе» и «из себя» (secundum se et ex se), а именно — не из-за некоторого отношения к чему-то внешнему, но из его собственного формального объективного содержания, противоборствующего в себе или [противоборствующего бытию] из собственных формальных объективных содержаний [в нем], так, как противоборствуют друг другу белое и черное, а не через отношение к чему-то внешнему. Следовательно, невозможность создать нечто, связанная с тем, что создание противоборствует этому нечто, происходит не оттого, что Бог не может его создать. И потому, что касается этого [т.е. основания невозможности], я полагаю, что сказанное им прежде [т.е. в его первом мнении] было более истинным.

Кроме того, «просто невозможное» (impossibile simpliciter) заключает в себе противоречие (contradictionem), ибо все то, что не заключает в себе формального противоборства или противоречия, является возможным для Бога. Но противоречивые (contradictoria) [вещи] имеют формальное противоборство из себя, а не из отношения к некоторому внешнему отрицанию; и даже более того, если бы было возможно, чтобы не было Бога, то даже и тогда противоречивые [вещи] противоречили бы друг другу[90]. Следовательно, простая невозможность в твари есть не из-за некоего отрицания или невозможности в Боге.

[Ответ на вопрос]

Итак, я отвечаю на вопрос: и во-первых, относительно возможности в твари, во-вторых, относительно невозможности в ней, согласно ходу [изложения] первого мнения [Генриха].

[Относительно возможности в твари]

15. Что касается первого, я утверждаю, что всемогущество, или потенция Бога, поскольку она является простым и абсолютным совершенством, есть прежде (prior) твари согласно какому угодно ее [т.е. твари] бытию, ибо то, что есть «формально необходимое из себя» (ex se formaliter necessarium), есть прежде «не-необходимого из себя». Тварь, согласно какому угодно своему бытию — будь то согласно «бытию существования», или согласно «понимаемому бытию», — есть возможная, а не «формально необходимая из себя»[91], — так как есть какое угодно абсолютное совершенство в Боге. Следовательно, возможность и активная потенция в Боге есть прежде, чем некая возможность в твари.

16. Но будет ли активная потенция в Боге прежде, чем пассивная в твари именно потому, что эта пассивная потенция в твари «зависит как от принципа» (est principiative) от той активной потенции, что есть в Боге?

17. Отвечаю: я утверждаю, что нет, так как первое основание возможности в твари — это не активная потенция Бога, или всемогущество, но более первичным основанием (prior ratio) ее возможности является [божественный] интеллект, потому что именно посредством интеллекта она первично конституируется (primo constituitur) в «понимаемом бытии»[92].

18. И тогда я аргументирую так: именно то, посредством чего в Боге конституируется первично в «понимаемом бытии» [тварь] (что бы это ни было), это и будет для нее первым основанием возможности; однако посредством всемогущества, поскольку оно отделяется от интеллекта [в Боге], тварь не конституируется первично в «понимаемом бытии», но — посредством интеллекта; следовательно и т.д.

[Относительно невозможности в твари]

19. Что касается второго, я утверждаю: не следует воображать (imaginandum), что «первично невозможным» будет «нечто одно» (aliquod unum), или что будет нечто отрицательное или привативное, чему противоборствует бытие или создание (fieri), потому что никакое одно отрицание (nulla una negatio) или одно утверждение не является «первично невозможным» в сущих; и даже отрицание первого сущего, как «не-Бог», не является «первично невозможным», потому что само оно [т.е. такое отрицание] следует из всего того, что не есть Бог. Ведь и человек есть «не-Бог» и т.д., а следовательно, если отрицание будет одним, то оно будет некоторым отрицанием [чего-то] первично возможного[93]. Но также и никакое утверждение не будет в сущих «первично невозможным»; ибо любое утвердительное, которое может быть схвачено [интеллектом], может быть[94]. А потому ничто не будет «просто невозможным», кроме того, что заключает в себе противоречие (quod implicat contradictionem). Противоречивые же противоречат сами собой, устраняя всякое отношение к чему бы то ни было иному, как например, «неразумный человек» или «черная белизна». Поэтому, так как невозможные противоречат и формально противоборствуют «из себя самих», то не дóлжно искать причину невозможного или «заключающего в себе противоречие» в Боге из-за какого-то отрицания или отрицательного отношения в нем, но — в самом «из себя невозможном» — из-за формальной несовозможности и противоборства частей. Следовательно, невозможность в твари происходит не из невозможности в Боге, но только «из себя» и из ее [т.е. невозможной твари] несовозможных и друг другу противоборствующих частей.

20. Но поскольку есть некое первое основание самого невозможного, точно так же, как [есть и некое первое основание] ему противоположного, то есть необходимого (согласно Философу в IV кн. «Метафизики»[95]), то нужно разыскать первое основание невозможности, так же, как и необходимости.

Об этом должно сказать, что невозможность в невозможном должна возводиться (reduci) к божественному интеллекту, — не потому, что в Боге будто бы содержится первая невозможность как основание и причина (ratio et causa) невозможности в твари, но потому, что в нем самом находится первое основание принципирования (prima ratio principiationis) в отношении противоборствующих друг другу частей невозможного. Ибо части самого этого несовозможного будут несовозможными разом и формально противоборствующими в себе, как белое и черное. Ведь то «первое возможное бытие», которое они имеют, [эти части] имеют от божественного интеллекта, будучи «зависящими [от него] как от принципа» (principiative), и следовательно, от божественного же интеллекта они «как зависящие от принципа» имеют и свою собственную несовозможность, точно так же, как и свои формальные объективные содержания (rationes formales). Но они таковы «формально из себя», если устранить все прочее, что может быть сказано о них, а потому невозможность такой [пропозиции], как ‘белое есть черное’, не сводится (reducitur) к Богу как некоей привативной причине, в которой находилась бы такая несовозможность или формальное противоборство, но сводится к божественному интеллекту как позитивной причине, т.е. к тому, от чего «как зависящие от принципа» есть в «возможном бытии» первые формальные части самого этого невозможного, а следовательно, и [от чего опосредованно происходит] несовозможность целого, [состоящего из этих частей].

21. Из этого вполне ясно, что «вымышленное сущее» (ens fictum), отличное от «твердо установленного сущего» (ens ratum)[96], [такое] как, например, «химера» или «неразумный человек» и тому подобное, заключающее в себе противоречие, не может быть чем-то «одним схватываемым» [интеллектом] (aliquod unum conceptibile), разве что [оно будет схватываться] заблуждающимся интеллектом (intellectu errante). А то, что является схватываемым (conceptibile) заблуждающимся интеллектом, поскольку он заблуждающийся, — ничто. Но такие вымыслы или противоречивые [вещи] не имеют и никаких идей [т.е. образцов] в Боге[97], кроме как согласно своим частям, каковые части, однако, не образуют (faciunt) «через себя одно» (per se unum) ни в вещи, ни в интеллекте. И таким образом ясно, что первый довод о прецизированной причине утверждения и отрицания[98] не будет [аргументом] против меня, потому что точно так же, как я полагаю, что божественный интеллект есть первая причина возможности в твари, так же я признаю и то, что тот же самый интеллект есть причина невозможного, поскольку его части [конституируются] в «первом возможном бытии», но не поскольку [это касается] невозможного [как] целого, или в отношении целого невозможного [вымысла], потому что как таковое [т.е. как целое, невозможное] не имеет причины — ни в бытии, ни в понимаемом [бытии][99].

Иоанн Дунс Скот, ОМБ

ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 36

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Имеет ли фундамент (fundamentum) вечного отношения к Богу как познающему «бытие сущности» истинным образом в силу того, что этот фундамент находится в таковом отношении[100]

1. Относительно тридцать шестой дистинкции я спрашиваю, имеет ли основание[101] вечного отношения (relationis aeternae) к Богу как познающему [т.е. возможная тварь как вторичный объект божественного интеллекта] «бытие сущности» (esse essentiae) истинным образом из-за того, что [этот фундамент] находится в таковом отношении [к Богу как познающему]?

В пользу того, что «да», [имеет] аргументируют так[102]:

Человек не есть «из себя» «твердо установленное сущее» (ex se ens ratum), (потому что иначе он был бы Богом), следовательно, «твердо установленным» [сущим] формально он будет через нечто [иное], а именно, — лишь через отношение (per respectum) к самому «первому из себя твердо установленному» [сущему, т.е. к Богу], но не через отношение к нему как действующему (efficiens), потому что, коль скоро определение является [всегда определением] «твердо установленного сущего», а действующее, ‘поскольку оно есть действующее’, производит «существующее в акте» (exsistens in actu), то если бы человек имел «твердо установленное бытие» (esse ratum) от действующего, поскольку оно есть действующее, то определение было бы его [определением] только постольку, поскольку он является существующим, а тогда определение завершало бы поиск [ответа на вопрос] ‘есть ли’ (an est), что нелепо[103]; следовательно, человек будет «твердо установленным» сущим, поскольку он причастен к первому как образцу (exemplar), т.е. поскольку он имеет вечное отношение к Богу как знающему и служащему образцом (ut scientem et exemplantem), а потому и т.д.