Александр Левинтов

Человечность

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Редактор Ирина Михайлова

Художник Александр Зимин

Издатель Максим Осовский

© Александр Левинтов, 2022

Книга «Человечность» является продолжением авторского исследования общества отдалённого будущего и состоит из трех разделов — «Генезис», «Устройство (природа)» и «Функция и назначение».

В книгу вошли более сотни материалов, написанных с начала девяностых годов прошлого века.

ISBN 978-5-0050-9738-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Вступление

Данная работа является в одном из своих направлений продолжением НИР «Общество отдалённого будущего (конец XXIвека) и его требования к образованию», выполненной в 2012 году в РАНХиГС, без всякого ТЗ и финансирования, в рамках корпоративного университета ВИАНСА (WeAnswer): история обладает свойством не только повторяться, но и продолжаться.

Наверно, тот, кому пришла в голову идея пригласить меня к этой теме, вряд ли предполагал, что получится именно так. Я и сам стал смутно понимать, что, собственно, пишу, лишь к концу мая. Цель Заказчика для меня достаточно мутна: кажется, его волнует эта тема с точки зрения нового взгляда на менеджмент. Моя цель тоже, конечно, не target, скорее goal: я хочу противопоставить оголтелой технологизации, роботизации, цифровизации трепетность и эфемерность человеческого, кроющегося в каждом из нас и беззащитного под напором разбушевавшихся суицидальных страстей замещения себя всеми этими киборгами — уродами и монстрами с точки зрения человека наивного, homo simplex.

Человечность определяется и характеризуется также тем, что концентрируется не на знаниевых конструкциях, достаточно точных и легко воспроизводимых, а на герменевтическом фундаменте, на понимании, сильно индивидуализированном, а потому уникальном.

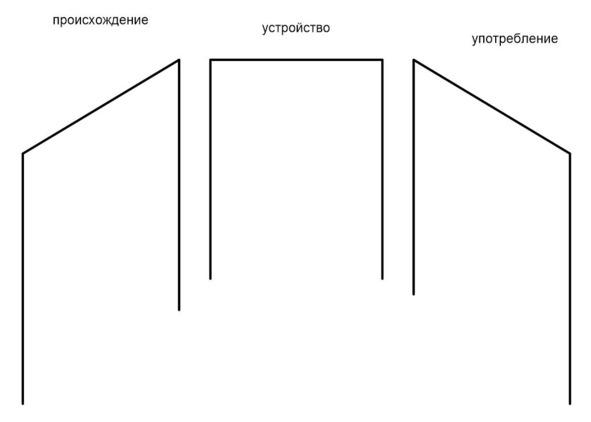

Понятие традиционно представляет собой трельяж:

Каждое из отражений стратифицировано по тематическим шелфам:

— архаика и мифология

— Ветхий и Новый Завет

— философия и методология

Вряд ли возможно логическое обоснование подобной структуры — в конце концов, это всё-таки автопортрет. Мне знаком такой жанр работы (если честно, потому что сам его придумал, написав в течение 30 лет «Небольшую Советскую Энциклопедию», одновременно портрет эпохи и её свидетеля).

Я не сильно заморачивался с редактурой — скорее всего, это была всё-таки корректура: выковыривание нелепостей, огрехов благоглупостей. Так как текст писался двадцать лет, то в нём полно противоречий и повторов: в каждом из нас происходят изменения, почему-то называемые развитием, и в каждом есть гомеостазис, выражающийся в речи повторами. К тому же писалось всё не только в разных жанрах, но и с разными настроениями, в разных жизненных и драматических декорациях.

Так возникла 12-элементная матрица, которую можно считать оглавлением «Человечности»:

Композиция получилась, конечно, не очень стройная и несбалансированная (это — моё предположение), но я и сам таков, а, помимо этого, я заметил, что особой стройностью обладают лишь висельники, мы же, ещё живые, весьма непропорциональны и не грациозны. Текст — пёстрый и многожанровый — читать, надеюсь, будет не скучно. Я давно заметил: мысль, не порождающая другую мысль, мыслью не является. Очень надеюсь, что чтение станет генератором мыслей у тех или того, кто будет читать, кто начнет спорить, возмущаться и строить контраргументы — собственно, для того и писалось.

Генезис

Архаика и мифология

Порог (ненецкая сказка длинного перегона)

Далек и потому нетороплив мой путь по белой пустой равнине. Полярная ночь светла от звезд и снега и неподвижна.

Наша ненецкая жизнь проходит на пороге, на узенькой жердочке, отделяющей жизнь от нежизни, бытие от небытия, настоящее и стоящее от поддельного и ничего не стоящего. Мы качаемся на этой хилой жердочке и еле удерживаем себя там, где уже давно никого из людей нет, но где все они были.

Все наши мифы начинаются одинаково, с одной и той же фразы: «Когда создавалась Земля, никого и ничего не было». Каждый раз мы спотыкаемся об этот порог пустоты, бытия и небытия и начинаем свой рассказ и свои воспоминания с этого места, от этого порога.

«Нердена Нэнэча» («Первые люди») рассказывает о том, что сначала была только вода, а потом казарка, подобно голубю, принесшему на ковчег Ноя пальмовую ветвь, принесла первую травинку — и постепенно стала появляться земля. В этом мифе рассказывается, как первые семь мужчин и семь женщин решили построить высокий чум до самого Бога, но два ангела, одетых в медные одежды, смешали их языки, и те заговорили на разных языках.

В мифе «Сидя Ненас Хасава» («Два брата») говорится о священном дереве и о том, как один брат убил другого. Древо жизни, а это было оно, — откуда у нас сейчас деревья? — было ведомо когда-то или задержалось в памяти и сознании от дальних далеких времен.

В мифе «Нув» Мядончей» («Подарок от Бога») рассказывается, как Бог сделал сначала мужчину, а потом женщину, а потом подарил им стадо оленей. Мне всегда казалось, когда я слушал его от старых людей, что мы, ненцы, и нам подобные по образу жизни и духу народы, живущие на краю земли и жизни, — единственные потомки Авеля, пастуха и кочевника, а все остальные народы, живущие южнее нас, — Каиновы дети.

Я искренне убежден: у людей единственная, одна на всех история, но есть много версий и интерпретаций этой истории, более или менее достоверных. Так как мы дольше всех удерживаемся на пороге Рая, располагавшегося, по уверениям и исследованиям многих — и древних и современных, на севере, рядом с полюсом, то наша версия сотворения мира и мироздания может быть отнесена к числу достоверных.

Нарты ходко идут, поскрипывая стянутыми бортами. Порой мне кажется, что мы не бежим, а плывем, и это не нарты, а каяк. И легкие залетные поземки вдруг кажутся волной и рябью, пушистой пеной.

С точки зрения писаной истории, мы — арьергард человечества, вытесненный другими народами на самый край ойкумены, мы еле удерживаемся и прозябаем на этой неуютной окраине, нам некуда больше продвигаться и мы обречены на вымирание и исчезновение.

Если же смотреть на истинную историю, на историю, которая уже написана в священных книгах многих народов, то мы — не только не покинули пределов Рая, мы и есть те, кто своими страданиями, кто своими смертями и жизнями оказался одесную, и к нам присоединятся лучшие люди и народы, чтобы встать единым народом перед чертогами возвращенного людям Рая, чертогами, уже видимыми нами в сполохах Небесных сияний.

Будучи отсталыми и забытыми в цивилизации, мы волею судеб и провидения стоим одними из самых близких к предстоящему восхождению и исходу людей к иным морям и небесам.

Мимо нас проплывают громоздкие стомухи, вросшие и впаянные в снег вздыбленные торосы льда. Ветер играет с ними в разные формы, одна причудливей другой, и этот редкий прекрасный сад делает наш путь нереальным и сказочным.

А кто был до нас? кто был перед нами? — Всякий, о ком мы говорим сегодня, что он коренной житель и туземец, — просто предпоследний оккупант территории. И всегда найдется народ, живший до того. Так, греки пришли на опустевший Пелопоннес после катастрофы, разделившей их и представителей более древней крито-микенской культуры. И египтяне пришли на чью-то землю в дельте Нила. И мы пришли в низовья Печоры, где до нас жила сысерть, «медные люди».

Они умели делать медь и бронзу и жили в пещерах. А это значит, они жили не в тундре и не на вечной мерзлоте, а в другой географической обстановке. Теплые времена стремительно уходили из наших мест, но сысертьеще застала здесь леса, без которых невозможна металлообработка, и незаболоченные почвы.

Сысерть стала нашим духовным наставником. Так часто бывает. Египетские жрецы поклонялись представителям неведомой теперь цивилизации, бывшей до того, иудеи обожествили того, кого они назвали Яхве, греки в своих мифах скинули предыдущих богов, названных ими Хаотидами, в бездны Тартара и стали поклоняться Хронидам — Зевсу и его братьям и сестрам.

Металлические орудия сысерти мы превратили в ритуальные средства и предметы поклонения. Нам дороги исчезнувшие пещеры этого народа, потому что мы, теснимые русской ратью (так тогда называли варягов в местах нашего предыдущего пребывания), если не могли и не успевали уйти, заканчивали свой Исход тем, что вырывали ямы, спускались в них и отмахивались от нападавших палками, а, когда силы иссякали, выбивали колья и уходили под землю, засыпаемые сверху. Мы тихо исчезали и умирали под землей, а когда дошли до своей Обетованной, узнали, что под землей можно жить! что сысерть так и жила! Но раньше, раньше, когда деревья в наших местах были большими, и еще не было тундры.

Мир полярной ночи разделен на белое и черное так ясно и очевидно, так понятно. И так понятно, почему из темной бездны неба прибывает белое Добро на землю. С этим снежным даром утихают ветры, и становится теплей и уютней. Белые птицы и белые звери ныряют в свежий белый снег и купаются в нем, как в чистом счастье.

Откуда мы? — Мы и те, кто хочет нас узнать, не знаем этого. Может быть, мы пришли с Запада, из Скандинавии, а может — из Северного Предуралья, из Великой Перми, а может — из Южной Сибири. Это почему-то очень важно для этнографов и других ученых, но, по сути, совершенно неважно для нас. Физически — мы вырвались из ада, духовно — мы пребываем на пороге Рая. Этнически мы можем быть и с запада, и с востока, и с юга, но этически мы — с Севера, из Рая, из светлой и радостной страны вечного и белого счастья. И мы всегда помним свою этическую родину.

Этот мир прекрасен своей тишиной, своей глубокой, как февральский снег, тишиной, совершенно чистой, без единой примеси звука. Остановишь нарты — и их скрип вскоре замрет и отлетит, и забудется, и останется только тишина, присущая мертвой жизни, которая единственно истинна.

Чем мы не вы? — Когда вы увидели нас, вы назвали нас «чудь белоглазая», робкая, боязливая и беспомощная перед злом и насилием. И это пугало вас, вы все ждали подвоха и коварства, а их все не было. И тогда настороженность сменилась презрением и вседозволенностью — и вы назвали нас самоедами. А мы — люди, мы просто люди, мы люди по понятию людей, и слово «ненцы» означает «люди», как на языках почти всех «диких» и «примитивных» народов «люди» есть самоназвание, отличающее людей от их среды обитания: камней, деревьев, зверей, других людей.

Мы, живущие на пороге Рая, никак в толк не возьмем вас, набегающих из далекого нравственного захолустья, от новгородских ушкуйников до нынешних нефтяных лукойщиков.

Мы одушевляем и одухотворяем не только себя, но и мир, нас окружающий и вмещающий. И этот мир защищает нас и защищается сам. На священном нашем острове, который вы назвали Вайгач, вы нарыли нор и ям ради какого-то металла — и дух острова, его воспаленная и возмущенная душа уничтожила ваши дыры и шахты, и загубила души ваши, и засыпала камнями тела ваши, и вам никогда их больше не найти и не оплакать. На огромной называемой вами Новой Земле вы устроили позорный и страшный очаг уничтожения всего мира, и снег сгорел от ядерной вспышки, и сотряслись горы, и сползли в океан ледники — вы уничтожили свои и наши святыни и теперь вы умираете от порожденной вами болезни. И ваши ракеты взлетают над нашей тундрой из таежного Плесецка и падают на наши головы — но мы кротко знаем, что эти же ракеты падут и на вас. И завтра вы начнете выкачивать и выкачаете досуха наши недра — нам не нужна эта нефть, но это не значит, что она ваша. И когда ваши жадные трубы протянутся по дну, стомухи станут несяками и снесут своими острыми краями и зубами алчные трубы.

Не мы, но наш мир встанет на вас, не принимающих этот мир таким, каков он есть, и вы никогда не вживетесь в него, вы всегда будете здесь грозными пришельцами, вечно воюющими с собой и против себя, с миром и против мира.

Кто-то дыхнул из-за дальнего тороса колючей поземкой, вихрь, вертясь и увеличиваясь в размерах, пронесся на нас, над нами, сквозь нас, и замер, затих мягким сугробом в другой стороне. Этот кто-то сложил новую картину, а, может, просто переложил эту кучу снега для равновесия мира, чтоб тот не кренился и стоял крепко.

В каждом человеке живет шаман. В одних он маленький-маленький — он так и останется ребенком шамана до самой смерти человека. В другом шаман заполняет собой всего человека. Мудр и всемогущ черный шаман, познавший черный мир юга и леса. Черные, адские силы черного шамана останавливают болезни и недуги, беду и бесплодие. Белый шаман знает белый Рай и тайные ходы в него. Белый шаман дарит радость и светлость, он не дает в руки и в дом ничего, что можно потрогать или использовать, но он делает нас отличными от беспощадных и слабых зверей, птиц и рыб.

Никто не хочет быть шаманом, никто не хочет стать местом борьбы белого и черного шаманов, корчиться в этой борьбе, никто не хочет владеть страшными и тяжелыми знаниями ада, уносящими в пустоту знаниями Рая. Но выбор падает на кого-нибудь — и он пускается в странствие за этими знаниями. Он проходит все круги Юга и все сферы Севера, его носят вихри знаний на грозный Запад и в священную тишину Востока, к древним святилищам Вайгача, самого края нашего мира.

И когда будущий шаман пройдет весь круг своего скитания, он возвращается к людям, уязвленный знаниями и умениями.

Мы не признаем вождей. Но мы слушаем старых людей, умудренных годами опыта, и шаманов, умудренных духовными знаниями. Блаженны прожившие долгую жизнь и прокляты прожженные огнями знаний, но мы верим и тем и другим, блаженным и страдающим — они ведут нас единственно спасительными тропами.

Глубоко под нами, под голубыми льдами, ходят рыбы. Они так много знают, что молчат и совершенно равнодушны к метелям нашей жизни. Они кормят собой нерпу и медведя, нас и песцов. И вместе с собой они дают нам знание неба, которое они никогда не видели, но откуда они когда-то пришли.

Мы скитаемся по земле и замерзшей воде, не имея прочных ориентиров под собой или перед собой или вокруг себя. Летом — это пустая серая тарелка, зимой — такая же пустая, но белая тарелка, совсем пустая. Но мы хорошо знаем свою дорогу — она проложена в небе. Это неважно, видны или не видны звезды. Мы научаемся у рыб знать небо, не видя его. Мы знаем расположение и движение звезд наизусть, даже в пасмурный дневной дождь и сквозь плотное укрытие снегопада.

И у каждого — свой путь средь звезд, а, значит, и по земле.

И, не пройдя свой путь, нельзя умирать и уходить, нельзя останавливаться и устанавливаться. Пока не иссяк твой путь, будь человеком, а кем ты станешь потом — ты узнаешь, когда иссякнут твои звезды.

В небе поплыла фальшивая звезда, чей-то беспутный «Боинг», портя собой небесные тела и фигуры, пугая и рассыпая звезды: и кто-то ведь может потеряться и заблудиться от этого беспорядка и вторжения. Мир адского юга все время вмешивается и будоражит наш покойный и чистый мир, ему неймется в своих дремучих лесах и торосах высоких чумов. Но сейчас эта случайная звезда пройдет и сгинет и в небе вновь установится привычная гармония.

Женская и мужская жизнь — они такие разные. Женщину все время тянет остановиться, она — как камень, держащий лодку на месте. На стойбище женщина складывает чум, а потом разбирает его. Женщина — это очаг и дети, посуда и всякие побрякушки, женщина шьет одежды и обузы. Новые порядки нравятся женщинам. Они навсегда остаются в стойбищах, а мы уходим в свой привычный путь за оленями и собаками. Теперь их зовут чумработницами и они сообща ждут меня, своего мужа, чтоб сделать немного нового кричащего мяса — детей. Женщина живет пестрым и крикливым днем, это ее время и ее хозяйство. Мужское время — ночь, ясная и черная, в пурге и в затишье, в одинокой тишине, в поиске и охоте, просто в пути.

Грамматика нашего языка и нашей жизни такова, что у нас нет настоящего времени — только неопределенность во всех ее ипостасях, только прошлое, контрастное настоящему (которого нет) и только будущее, которое — несвершившееся еще настоящее (которого нет).

И от того, что мы обходимся без настоящего, что почти все наши глаголы и действия — в разных формах инфинитива, наша жизнь не только похожа на сказку — она творится нами как сказка, как длинная долгая путевая сказка с непременной мыслью в конце: так что же мы пришли сюда сказать? Эта мысль, рождающаяся в лепете кусочка жизни, тянется сквозь годы и испытания, внутри снежных смерчей и в рое и ворохе гнуса, она становится все отчетливей и ясней к концу и выдыхается нами в последнем дыхании — никому, кроме Приславшего нас сюда. Он этой мысли от нас и ждал, не потому, что она Ему неведома, а потому, что нами Он вещал ее в мире.

Высоко-высоко полоснуло по небу короткой размашистой судорогой, за ней — еще и еще, и вот, наконец, встало, величественное и прекрасное, медленно плывущее куда-то, нисходящее радужными волнами света, далекое близкое, так похожее на то, что мы испытываем на женщине, но только совсем в другом масштабе и испытываемое не нами, а Тем, Кто живет в Раю, за Порогом.

Ноябрь 2000, Нарьян-Мар

Реки, текущие вверх

Читая несохранившуюся «Книгу мёртвых» этрусков, более древнюю, чем её египетская и тибетская версии, я кое-что узнал, а всё-таки скорее догадался о том, что это за реки, текущие вспять и какие смыслы они несут. Надо при этом заметить, что и этрусская книга — вторична. Её первоисточником считаются тексты, написанные людьми золотого века, для которых смерть — редчайшее и торжественное явление, до крито-микенской катастрофы и гибели Атлантиды, о чем глухо, но говорят Гесиод в «Теогонии» и Платон в «Федоне» и «Государстве».

Эти пять рек текут вверх, из Ада.

Самая коварная из них — Лета. Она находится в Беотии, на самом юге Эллады, очень близко к другой реке, Мнемозине, текущей, как и положено всем рекам, вниз. В том месте, где они почти сходятся, их течение сильно замедляется, почти останавливается, и потому человеку трудно определить, куда какая из них течет.

Мнемозина — река памяти и всезнания, мать всех девяти муз, зачатых Зевсом, — желанная и манящая цель людей творческих и любящих искусства. Попав в величавый поток Мнемозины, человек может потом в дельте реки выбрать любую из проток: Каллиопу (Эпическая Поэзия), Клио (История), Мельпомену (Трагедия), Полигимнию (Пантомима и Гимны), Талию (Комедия), Терпсихору (Танец), Уранию (Астрономия и Космогония), Эвтерпу (Лирическая Поэзия и Музыка) или Эрато (Любовная Поэзия). Все они удивительным образом судоходны и доступны челнам счастливцев, плывущих к своему бессмертию и богоподобию.

Лета заканчивается эстуарием, широким настолько, что берегов и не видно. Это — река забвения и безрассудства. Опьяненный и одурманенный, попадая в Лету, долго надеется, что это опьянение или дурман выведут его к одной из проток, но когда берега начинают расходиться, он с безнадежным ужасом понимает, в какой поток попал — поздно и нет пути назад, вниз. Мощно и неумолимо несут воды Леты несчастных в небытие и беспамятство о них среди людей.

Ахерон — река Скорби. Траурная река, несущая сожаления и угрызения совести от свершённого в жизни зла и несовершённого добра. Невыразимо тяжело плыть по Ахерону, и всё время хочется вернуться и исправить свою жизнь. Провожающие плывущего по Ахерону плачут, но это притворный плач. Они причитают: «Ах, да куда же ты? да как мы без тебя? Да вернись же к нам!», но это — чистое притворство, ещё более распаляющее скорбь уплывающего: никто не хочет и боится возвращения мёртвого, способного среди живых приносить только несчастья. По Ахерону, Харон сплавляет в Ад бестелесные души умерших. И именно здесь гигантский Цербер охраняет не вход, но выход из Царства Мёртвых.

У Ахерона два притока — Коцит (Плач) и Флегетон (Огонь), один страшней другого. Плач — это вырываемые фрагменты и атомы души человеческой, в плаче мы теряем свою одушевлённость и каменеем плотью. В кипящей лаве Флегетона сгорает и плоть — от человека остается лишь пепельно-серая тень, унылая, безрадостная, бесчувственная и безразличная ко всему. Порожистым Флегетоном следуют убийцы и самоубийцы.

Самая страшная и самая нижняя река — Стикс (Смерть). Она начинается далеко на Западе, в Стикском болоте, где увязли самые отъявленные негодяи и мерзавцы, настолько отъявленные, что ещё при жизни и они и окружающие их люди понимают, куда они попадут, и это делает их ещё более злобными и отчаянными. Здесь место самозванцам, тиранам и узурпаторам, всем захватившим власть незаконно и потому не имеющим удержу во властолюбии. В водах Стикса купала Фетида новорождённого ею Ахилла, но мёртвая вода Стикса — самый сильный и верный яд.

Трудность пути по всем пяти рекам в том, что они текут вверх из Ада, а умершему надо плыть против течения вниз.

Все привычные нам реки, ручьи и потоки — лишь явления, лишённые сути. Первознания о Земле гласят: наша планета — живое существо. По её жилам течет геомансия, кровь Земли. Как и наземными реками, потоками геомансии покрыта вся Земля, но это — внутренние потоки, стремящиеся наружу. Они сплетаются в узлы, растекаются плёсами, низвергаются порогами и водопадами — вверх, они подвижны и живучи, они несут на себе энергию Земли.

И там, где эти энергетические потоки выходят на поверхность или подходят к ней очень близко, опасно близко, находится герой, способный пригвоздить и усмирить этот вихрь энергии. Мы знаем, как Персей усмирил такой поток, спасая Андромеду, как архангел Михаил поражал дракона, как землепашец Егорий пригвоздил камнем змея (позже власть имущие и их церковные приспешники превратили крестьянина Егория в князя Георгия и вооружили его копьём) и стал истинным основателем Москвы — он же основал Егорьевск, также убив змия. Святой Георгий, поражающий змея — центральная фигура в гербах многих городов, ведь города, настоящие города, возникают там, где герои и святые, а нередко и непорочные Девы, усмиряют реки и ручьи геомансии.

Кадм камнем убил священного дракона бога войны Ареса и на этом месте основал Фивы. Малхиседек, установив скинию на вершине плоского холма в Салеме, усмирил подземные духовные стихии и тем заложил Город Бога, Иерусалим.

Вот еще несколько примеров тому.

В гербе Грузии св. Георгий, в честь которого и названа страна, убивает копьем дракона. В гербе Исландии также присутствуют рыцарь и дракон, в Клагенфурте (Австрия) городской фонтан изображает битву св. Георгия с драконом, и этот же сюжет — в гербе города. Любляна (Словения), Тараскон (Франция), Уэллс, королевство Бутан, многие города Китая, Вьетнама, Кореи, Киевщина, Лондон украшены драконами и их укротителями (Георгиевский крест — символ Англии, а сам св. Георгий — покровитель этой страны).

Символы всегда первичны относительно вещного, реального мира.

В сознании древних эти символы являлись прообразом поверхностных потоков.

Эллины помещали эти поверхностные потоки и в масштабах своей страны, и в масштабе известной им Ойкумены:

Стикс на западе — это ойкуменистический Дунай (Истр), а в планетарных масштабах — Енисей.

Ахерон, Коцит и ФлегетонЭпира — Тахо, Тигр и Евфрат в пределах Ойкумены, планетарно — Миссисипи, Нил и Амазонка.

Лета Беотии — Днепр Ойкумены и Инд планеты Земля.

Но это всё — уже наши догадки и предположения, а вовсе не истина, с которой начинается этот рассказ.

Апрель 2015, Москва

Молитва и песня

Мы сидели в гостиничном номере и слушали экспедиционную магнитофонную запись алтайского горлового пения. Это — очень странные ритмичные интонации, с оханием и кряхтением. Где я уже слышал такое? — ах, да, в реанимации. Так умирают мужики. Только этим они и могут помочь себе в последнем переходе.

Горловое пение могло родиться только в ситуации невероятного, витального напряжения сил, когда человек испытывает давление на свою жизнь на грани со смертью.

Мы поем, потому что нам трудно, тяжело, невыносимо. Тянут лямку и поют-стонут свою «Дубинушку» бурлаки, в ритм ударам по воде тяжелыми веслами поют прикованные цепями к лавкам гребцы. Поет пытающийся удержаться в этом мире и на тротуаре пьяница, поют солдаты на долгом марше, поют туристы на длинном переходе, поет неустанная мать над своим младенцем. Плачи и причитания на свадьбе и похоронах — песни, горестные и печальные, те и другие. Постоянно поют мексиканцы, умудряющиеся находить для себя самые тяжелые работы. В детстве и юности, при трудном становлении и в поисках своего призвания, мы поем гораздо больше, чем будучи зрелыми. Редки, удивительны и счастливы поющие старики — они, стало быть, не замечают своей старости, все еще осваивают этот мир и все еще прут в гору, а не под гору. «Нам песня строить и жить помогает» (было написано озорниками на воротах огромной дачи Лебедева-Кумача) — в тоталитарном режиме, будь то фашизм или коммунизм, особенно хорошо и много, задушевно поется. С Окуджавой и Высоцким мы пропели-проорали не самые тяжелые, но самые гнусные времена.

Песня — ритмизированный и мелодичный речитатив — естественное, стихийно отыскиваемое нами средство помощи самим себе.

Как и наскальный рисунок, песня возникла в первых проблесках рефлексии собственных действий. «Да, я ничего такого еще никогда не делал, но что-то похожее в моем опыте было и надо только восстановить, что же там было» — так возникает рисунок-припоминание и песня-припоминание. И сам факт припоминания и выполнение того, что казалось невыполнимым, кажется чудом, сверхъестественным — и мы начинаем придавать словам и рисунку магическое значение, предвосхищающее молитву и икону.

Сила воздействия на наше воображение нашего же припоминанния такова, что уже во вполне цивилизованное время Платон в «Теэтете» устами Сократа доказывает на мальчике Теэтете: самые сложные и отвлеченные знания нами «припоминаются», а не идут от учителя — тот лишь указывает тропку припоминаний.

Для этого припоминания нужны гармоничные звуки — именно поэтому песня поэтична и мелодична, в ней есть и ритм, и рифма.

Интересно устроено наше сознание — мы умеем связывать прошлое с будущим. Собственно, все наши мечты о будущем — хорошо и прочно забытое, но не потерянное прошлое. Обладающий большой пассивной памятью, необходимой для припоминаний, предсказывает будущие события как экстраполяцию этого припоминаемого опыта — порой не отдавая себе отчета в том, что же он делает. Так владелец памяти и «пра-песен» становится ведуном, вещим, жрецом, шаманом, пророком. Вспомните библейских пророков — сколько в их словах прошлого и настоящего, обличений и напоминаний, но для пророческого озарения грядущего!

«Стихи рождаются из гула,» — точно подмечено Иосифом Бродским, всю свою жизнь тонко прислушивавшимся к гулу жизни и вылавливавшим из времени (для поэта понятие времени было вообще ключевым) архаичные, как древняя молитва, а потому так сильно воздействующие на нас стихи.

Заклинания, молитвы, заговоры, ворожба — все ритмизировано и полно рифм. В них Бог или иная духовная сила выступают лишь как зеркало, отражающее нам наши слова и позволяющее оторвать от себя, объективировать собственную волю и силу, передавая ее потусторонним силам.

Богу наши песни и стихи, строго говоря, не нужны — Он может понять даже наше мычание, как говорил апостол Павел. Августин Блаженный в «Исповеди» до середины текста все вопрошает: «Господи, зачем Тебе моя исповедь, коли Ты и так все знаешь и ведаешь наперед?» И лишь потом Августин восклицает, Господи! я понял, зачем я это делаю: «Исповедь перед Тобой нужна мне!» И мы вослед за Августином можем сказать, что гармония песни, стиха, молитвы и заклинания нужны прежде всего нам для лучшего запоминания и легкого воспроизведения. В этом отношении мы ничем принципиально не отличаемся от компьютера и магнитофоаа, которых, кстати, и придумали по подобию и образу своему.

Если совесть — этическое порождение человека, то как продукт культуры человек возник из песни и рисунка — эти образы, слова и ритмы надо было не только лично воспроизводить, но и транслировать другим, превращать в норму, включать в цикл социальной жизни, например, охот или земледельческих работ или номадному циклу кочевника-скотовода — вот почему во всех религиях и культах литургический год совпадает с сельскохозяйственным или, более обще, с хозяйственным.

В своем первозданном смысле песня сохранилась в молитве. Это — первый наш говор с Богом и собственной совестью. У неверующего на молитве губы немеют и язык коснеет — смысл молитвы не в словах, а в вере. Большинство сакральных текстов, с точки зрения стороннего исследователя, почти лишены смысла и эстетической красоты (хотя порой в этих пениях, молитвах, псалмах и гимнах прорываются удивительно глубокие мысли. Сильнейшее впечатление производит, например, один из баптистских гимнов: «Благодарю Тебя, Господь, что мне неведомы Твои пути», еще более потрясающ многократно повторяющийся финал «Страстей по Матфею» Баха — «А Я говорю вам — будьте мирополны», до тех пор, пока не начинает пониматься основное, с чем же Он пришел) — за словами и звуками стоит невыразимое и невысказываемое, как за иконой стоит вовсе не левкас, и не доска, а незримый образ.

Песня, и это отличает ее и от рисунка, и от любого другого, всегда предельно авторизуется нами — и наше исполнение есть не просто интерпретация, а авторизация песни. Окуждава каждого из нас — наш Окуджава и у каждого он свой и разный, а уж поем мы Окуджаву совсем непохоже.

На этом принципе и построена молитва. «Отче наш» дан всем христианам, но каждый из нас произносит это от себя и про себя, каждому дано сказать в этой молитве-песне свое, неповторимое и одиночное. И каждый иудей — царь Соломон и царь Давид. И «Песня песней» поется всяким сущим. А несущие бьют веслами по волнам и горланят свою бездомную «Дубинушку». Нам самим выбирать: мы — сущие из надрывающих молитву или демонстраторы, братаны в красных пиджаках и с партбилетами за душой…

Статьи подобного рода принято заканчивать бодрым увещеванием, мол, пойте, и все будет хорошо.

Не пойте.

Не пойте и не трясите воздух попусту, если вам и так хорошо, без песни, не включайтесь в массовые и всеобщие хоры и славословия — шепот молитвы различим Им не менее дружной одноголосицы. Не заглушайте общей песней одинокий голос совести.

А когда поете, отдавайтесь собственному естеству и не заботьтесь о впечатлениях — песня самозабвенна, как самозабвенна ваша молитва.

Монтерей, 5 марта 1998 года

Бог

Из всех слов во всех языках, включая, конечно, и русский, самым частотным является это — Бог. Хотя иудаизм и христианство самым строгим и решительным образом запрещают частое употребление его, особенно всуе. Но именно всуе оно чаще всего и произносится, как верующими, так и неверующими. При этом имеется огромное число синонимов: Господь, Создатель, Всевышний, Всеблагой, Отец и так далее. Одни имена расхожи, как шлепанцы, другие настолько сокровенны, что их произнесение в неположенное время в неположенном месте неположенным человеком и неположенным образом может привести к печальным последствиям, что и произошло с Иисусом из Назарета, произнесшим на Малом Синедрионе «Я есть». Это имя Бога стоило ему жизни, но стало кредо христианина.

Этимология слова «Бог» удручающе проста: Бог он и есть Бог. В самых изначальных значениях это был Некто, дающий счастье и богатство, а что еще человеку надо, если он не знает пока про курс акций, ваучерную приватизацию, недвижимость на Гавайских островах и Блэк Джек? Впрочем, в «Кратиле» Платон устами Сократа пытается связать бога (theos) с бегом (thein), с бегущим, поскольку первые люди увидели бога только в двигающемся, в бегущем по кругу: солнце, луна, звезды, небо.

Если говорить о несчастнейших жертвах Второго тысячелетия, то первой является Он: сколько было Богохульств и Богоотступничеств, Богоборцев и Богогонителей, сколько преступлений, войн, притеснений, экзекуций, казней, пыток, проклятий и гонений было сделано от Его имени и во славу Его, создавшего людей из любви и для любви.

И теперь Он — почти в забвении, потому что — это бросается в глаза — в той же Америке хоровые песнопения и приплясывания есть форма социализации, психотреннинга и выколачивания десятины из паствы, а вовсе не интимный молитвенный диалог с Богом; в той же России — недоуменная братва от Больших братьев до братишек сменила партбилеты и комсомольские значки на свечечки и иконостасы, Историю КПСС на Евангелие, не зная не понимая ни того и ни другого. В католической Испании, уставшей от церковного фанатизма генерала Франко, люди перестали обращать на Бога внимание, и даже исламский фанатизм сильно попахивает нефтью и политикой.

Ныне нет более нелепой и несчастной фигуры, чем Он: мы придумали себе некоего партнера и вступили с ним в непрекрещающийся и гнусный торг по поводу нашего бессмертия и долголетия (что практически несовместимо), нашего благоденствия, преуспеяния и процента за пребывание в этом мире: мы тебе, Боже, по воскресеньям будем петь по паре часов, а ты нам, Господи, за это предоставь жилплощадь в белом районе своего Эдема, застрахуй нас от дорожно-транспортных происшествий, дурных болезней и русской мафии, а всех остальных к себе не пущай и на дорогах дави, потому что мы не желаем из-за них портить вид на Тебя и отношения с Тобой.

У мормонов дело дошло уже до заключения юридических отношений с их Богом и купле-продаже загробного брака, вечного блаженства, крещения усопших (с выплатой за них положенной десятины, по-видимому) и других коммерчески выгодных таинств.

Коммерсализация Бога, а заодно его технологизация, компьютеризация, вовлечение в Интернет и GreenPeace, автоматизация и торговля им togo, навынос — закономерный и неизбежный итог трепания имени Божьего по свету.

— Боже!

— Чего?

— Да, ничего, это я просто так.

— А, ну, ладно. Если что, то Я здесь. Зови, если, конечно, нужно.

«Я в Бога не верю» — говорит атеист, — «но я верю в некий Высший Разум, в то, что кто-то и для чего-то все это создал». Увы, представления верующих о Боге, если они не цитируют, гораздо неопределенней и туманней. Либо, в прямую противоположность, примитивно иконические. Предметные и вещные представления о Нем, конечно, увеличивают зрительную и осязательную достоверность присутствия, но чего: Его или нашей наивности?

Богом по понятию оперируют — какой кошмар! что за выражение?! — только профессионалы: богословы, философы, преподаватели научного атеизма (теперь они все преподаватели этики и истории религии, кажется).

Крайности унижения Бога достигли феминистки, с бабьей дури начавшие обсуждать Его сексуальную принадлежность и ориентацию.

Я думаю, Он скоро отвернется от нас совсем и лишит последнего удовольствия конца света и Суда: судиться с этими? Да они сами кого хочешь затаскают, а их адвокаты такие найдут доводы, зацепки и аргументы, что лучше не связываться и не пачкаться.

Боже мой, Боже мой! Во что мы превратили Тебя и во что превратились от этого сами? А ведь как Ты предупреждал нас о неведомости нам пути Твоего! Но мы все прем и прем, с Лениным или с Тобою в башке, с наганом и кошельком в руке, уверенные, что движемся верной дорогой, товарищи!

Можно ли испытывать стыд за Бога? — Разумеется, нет, Он ведь и есть наша совесть, наш стыд. Но мы можем испытывать угрызения за свои поползновения, использование и употребление, за свои слова и деяния, за свои подмены и лукавства.

А для этого прежде всего необходимо вырвать это слово из обихода, перестать клясться и сквернословить им, оставив его только для одинокой молитвы и тишины покоя.

Марина 2002

Главы из книги «Реальность и действительность истории»

Что есть история

История не есть хронология или хроника, не есть летопись, анналы и жизнеописание. История весьма подозрительна с точки зрения ее научности. Несомненно, что история есть сильнейшее средство политики, средство власти и манипуляции людьми — в этих случаях это грязная история, вполне в духе грязной политики.

История во многом является творчеством, прежде всего в том, что доставляет историку такое же наслаждение и утешение, как музыканту — сочиняемая или исполняемая им мелодия, поэту — стихи, художнику — живопись.

Вместе с тем, история — безусловный жанр литературы, как никакая другая наука. Лишь география может сравниться по занимательности с историей, да и то, разумеется, не всякая, а именно история мореплаваний, открытия и освоения неведомых земель, историческая география, а также «География» Геродота, которая давно превратилась в историю.

Можно перебрать довольно длинный компрегентный ряд, что есть или не есть история.

В античные времена, когда история только начиналась, история была единственной наукой. Математика, физика, геометрия входили в философию, география была жанром литературы, нечто вроде фантастики. А под наукой подразумевалась только история. Она так и называлась хистерос, что значит матка. Истерика — это зов, голос матки, нечто утробное.

История нужна, прежде всего, для поиска смысла. Плыть в дерьме бессмысленности никому неохота. Всем хочется знать — а зачем? Зачем столько крови и жертв — и все впустую, все жертвы напрасные и почти всегда безвинные? Ведь не может же быть так, чтоб все это: просто так — ошибки и зигзаги исторического процесса, напрасная трата человеческого материала и времени. Мы тщимся и из кожи вон понять хотим, что же мы такое делаем и зачем? Потому что всякий честный человек понимает, что никаких исторических личностей нет, в том смысле, что никто никогда не действует в расчете на историю, даже самые маниакальные наполеоны, стоящие в позе гениев истории, реально поступают и сообразуются не с ней, а со своими микроскопическими, сиюминутными целюшечками и притязаньицами. Наполеоны лишь равняются на других наполеонов, и потому им кажется, что раз предыдущие наполеоны — исторически заметные микробы, то и они могут стать такими же или даже еще больше, в размер бациллы. При этом смысл истории улавливается не в действиях и актах, как бы велики они ни были, а в их рефлексии, которая безразмерна и потому в состоянии вмещать в себя гораздо больше содержания, чем одна отдельно взятая жизнь.

История — это всегда поиски будущего. Мы, например, не знаем, чем, как и когда кончится чеченская война, которая идет уже более двухсот лет. Дольше тянулась только Иудейская война. Она окончилась тем, что Рим пал, иудеи оказались в рассеянии, а Европу заполнили христиане и варвары. История уже дала нам свою версию окончания Чеченской войны, независимо от того, сколько раз ее будут заканчивать многочисленные российские президенты. Самые светлые и яркие, самые невероятные и фантастические картины будущего — это самые отдаленные от нашего настоящего и самые забытые нами мифы древности. История, раскапывая и находя их, освобождает нас от далеких прежних заблуждений. Будущее — это не то, что было или будет, будущее — это то, чего не было, нет и не будет. Будущее настает таким, каким его никто не ждал и не предполагал. Творя этот мир, Бог использует детективный жанр. История же нам показывает, чего не следует опасаться в наших онтологических предположениях относительно будущего, она говорит нам о том, чего уже не будет никогда. Исторические невежды всегда ждут чего-то сбывшегося, а потому несбыточного.

Потребность в истории и историческом анализе возникает из-за недостатка теоретических обоснований. Это, кажется, еще А. Вебер утверждал. Если бы у нас был такой же теоретический уровень в социологии, как в физике, биологии, химии и других естественных науках, мы спокойно обходились бы без истории. Более того, если бы у нас были более или менее приличные гносеологические, когнитивные и, говоря вообще, гуманитарные теории, нам не нужна была бы и история науки. Но, слава Богу, таких теорий нет и не будет, а поэтому мы ловим редкое удовольствие от занятий историей.

Занятие историей — экспансия своего я, попытка собою прожить, хотя бы фрагментарно, историю всего человечества. Как будущее — проекция или, лучше сказать, тень человека, отброшенная им назад, в будущее… Потому что будущее всегда не впереди нас, а позади нас. Например, наши дети и наши ученики — они ведь позади нас, за нами, и последствия наших действий — тоже за действиями, а не впереди них… так и прошлое, история — это свет и тени, падающие на человека: темные тени — это неопознанная им история, свет же идет от учителей, знаний, наконец, от родителей. Выходит, что тот, кто не знает истории, блуждает впотьмах.

Как в геометрии имеется идеальный объект, геометрическая точка, а в механике — материальная точка, лишенные большинства, если не всех реальных характеристик и параметров, так и в истории имеется свой идеальный объект — событие. Наличие этого объекта делает историю наукой. История — это наука, пытающаяся строить не столько последовательность событий (этим занимается хронология), сколько придать этой последовательности некоторую стройность, разумность, рациональность, целесообразность, осмысленность. Нам, считающим себя homosapiens, так хочется, чтобы и наша история была хоть немножечко упорядочена и образумлена. История изучает смыслы событий и ищет закономерность в их последовательности. Другое дело, что она не находит эту закономерность и, возможно, никогда не найдет. Но мы ведь и Бога ищем и не находим, хотя уверены, что Он есть и Он с нами и Он в нас, но все равно продолжаем искать — и будем это делать до конца дней своих. Мы и себя, мы человека в себе ищем — и никогда не найдем, и, не дай Бог, если найдем, потому что, когда и если мы найдем в себе человека окончательно, мы тотчас же и перестанем быть им: нам не о чем будет размышлять и, исчерпав свое предназначение, просто вымрем, материализуемся и оскотинимся.

Что такое событие как идеальный объект истории?

Это фрагмент бытия, бытия человечества, который переживается и продумывается человеком, не присутствовавшим в этом бытии, но желающим проникнуть в него, со-быть там. Событие — это фикция, фантом сознания историка, пытающегося представить прошлое как актуальное себе, помещающего себя во фрагмент бытия, и заставить это бытие повториться — в сознании историка. Фрагмент бытия, ограниченный и определенный рамками места и времени — ситуация. Таким образом, можно сказать, что событие есть рефлексируемая ситуация.

Каково оно, бытие «на самом деле», не знает никто — ни участники этого бытия, ни историки, ни провозвестники. Поэтому мы имеем дело только с событиями, окрашенными личностью историка. И эта окраска и есть след той рациональности, которая мнится каждому историку.

Если трубке, в которой помещены птичье перо, кусочек пенопласта и металлический шарик, придать вертикальное положение, то шарик упадет первым, а перо опустится последним, но если из этой трубки откачать воздух, то все три предмета будут падать с одинаковым ускорением g. Если из содержательного потока бытия удалить значения и оставить только смыслы, поток распадется на ряд событий. Разумеется, событие как идеальный объект истории начинает выглядеть неким уродцем в сравнении с реальным бытием, но именно таково свойство всех идеальных объектов, включая идеальные объекты физики и геометрии, где идеализация достигает вершин человеческих возможностей — именно в этих науках (и это было очевидно Галилею, признававшему «ироничность» всякого идеального объекта) идеальные объекты — вовсе не предел гармонии и красоты, а чистой воды недомерки и недоноски в сравнении с реальностью, моделируемой ими. Тут важна одна идея Галилея о том, что идеальные объекты, в отличие от «мира идей» Платона (где все гармонично и совершенно), имеют сугубо прикладное значение, adhoc, — они суть средства познания реальности и не более того. Событие — средство познания бытия, при этом, в отличие от физики, геометрии и других естественных наук, индивидуальное, не универсальное средство. Впрочем, эта индивидуальность характерна для всех гуманитарных наук и доведена до абсолюта в психологии, где идеальным объектом для психолога является сам психолог. С помощью представлений о себе психолог и судит о психологии других людей, если, конечно, он психолог, а не очередной целитель.

Так в каждом акте человеческого действия мы обнаруживаем факт, фикцию акта, фикцию, как окрас или искажение, отражение акта в чьем-то сознании.

Один и тот же фрагмент бытия предстает перед нами как множество со-бытий, один и тот же акт — как множество фактов, по числу историков бытия и интерпретаторов, толкователей акта.

Бытие, не нашедшее отражения в событии, обойденное вниманием истории и историков, так и остается бытием, превращается в навоз и задворки истории. Бытие нам не интересно, как нам не интересно то, что в Голландии, оказывается, люди дышат воздухом: они и в Голландии дышат воздухом и в Неголландии, и в двадцать первом веке до новой эры, и в двадцать первом веке новой эры, и между ними, и до этих веков, и после них. Это все, конечно, бытие, но это бытие никогда не станет событием.

История — это каждый раз попытка скроить из разноцветных и разрозненных лоскутков бытия красивый и пышный наряд короля.

Реальность и действительность. Реальность как совокупность всех действительностей. Реальность как подоплека любой действительности.

Аристотель выделял в природе две ее сущности — naturа и physis: первое познаваемо и используемо человеком в его практике, второе — не ухватывается ни мышлением, ни деятельностью.

Относительно человека мы также можем выделить два схожих понятия: реальность и действительность, понятия близкие, но не тождественные, как не тождественны «вещь в себе» и «вещь для себя» И. Канта.

Мы действуем в действительности, более или менее четко представляя себе ее границы и наполнение, содержание, материал. Как бы плохо и неправильно мы бы ни действовали в действительности, какую логику или мораль мы бы в ней ни нарушали, мы всегда можем определить степень ее правильности и даже указать на характер наших ошибок и отклонений от норм.

Реальность дана во всей своей безразмерности, неописуемости и неисчерпаемости материала и содержания. И, тем не менее, мы, неспособные охватить ее ни мышлением, ни деятельностью, ориентируемся в ней. В качестве примера, «правомочность», характеристика действительности, может быть четко описана нами в соответствии с принятыми и действующими правовыми нормами, справедливость неописуема, но остро и безошибочно ощущаема каждым из нас.

Так что же такое реальность?

Мы озираемся вокруг себя, заглядываем в собственные глубины и заявляем, не указывая ни на что конкретное: «Вот она, реальность».

Реальность — вместилище и совокупность всех актуально, потенциально или погребенно имеющихся действительностей: ведь на одном и том же плацдарме, например, в городе, разыгрывается одновременно множество разных, независимых друг от друга, переплетающихся, пересекающихся или никак не относящихся друг к другу действительностей.

Поток истории — река реальности. Конечно, в ней можно выделить множество разных историй разных действительностей: всемирная история искусств, всемирная история торговли, всемирная история хлебопечения — это все истории отдельных действительностей и одновременно с этим — это реальные истории.

Реальность, таким образом, не только вместилище разных действительностей, но еще и подоплека любой из них. Искусство истории — в проникновении к реальной истории, но достойна существования и действительная история — ведь она помогает строить будущее.

Только мы все-таки помним реального историка Иосифа Флавия и забыли о Юсте Тивериадском…

Идеальный объект

Наука началась тогда, когда в ней появился идеальный объект. Этот капитальный переворот в богословии, а наука эмбрионально присутствовала именно в богословии (теологии), вмещавшем в себе в те времена (16 век) не только науку, но и философию, произвел Галилей, с беспримерной честностью проведший всю методологическую, хирургически точную работу по вычленению науки из богословия — и именно благодаря введению им института идеального объекта.

Основной тезис Галилея заключается в том, что человеческое сознание способно проникать в реальность за счет особого устройства этого сознания, а именно — за счет потенциала идеализации. Все другие существа, обладающие сознанием, не в состоянии идеализировать реальность.

Вмененность способности к идеализации, к запечатлеванию реальности, пусть и в искаженном (непременно в искаженном и сильно индивидуализированном) виде позволяет человеку формировать и удерживать память об этой реальности в виде идеального объекта. Этот идеальный объект имеет сугубо онтологический статус и достаточно далек от реальности, даже до невероятия: все тела падают с ускорением g независимо от своей формы, массы и высоты падения.

Однако этот уродец (имеется в виду идеальный объект) позволяет человеку совершить очень важное — создавать действительность, в которой он может разумно и целенаправленно действовать. В ходе развивающейся практики, уже совсем забыв о кардинальном и практически непреодолимом несходстве идеального объекта и реальности (которая так и не дается человеку ни в каких ощущениях или опыте), человек начинает технически использовать идеальный объект: не существующее в реальности g превращается, например, в технический параметр нагрузок (при подготовке космонавтов и в других областях действительности).

Идеальный объект выступает, таким образом, дважды: первый раз, в переходе от реальности к действительности, как средство проникновения и построения действительности, второй раз — как инструмент, возникающий в ходе действительности. При этом, во втором случае, это уже не только онтологическое представление, идеальный объект приобретает логическую стройность и законченность, он может математизироваться, как математизировалась практически вся физика, как математизировано сознание у В. Лефевра (психолог, создавший теорию рефлексивного управления и оперирующий в психологии булевой алгеброй). Более того, идеальный объект-2 становится ресурсом идеологизации — и мы возвращаемся к первому шагу, к стоянию человека перед реальностью и его попыткой проникновения в нее через свою способность видеть в ней нечто идеальное. Круг замыкается, однако наше возвращение к изначальной позиции означает, что мы уже не те, что мы уже имеем и опыт вхождения-исхода из реальности, и опыт действия в действительности, и опыт построения и использования идеального объекта.

По сути, это все очень и подозрительно напоминает аутизм: мы видим мир не таким, каков он есть на самом деле (мы не знаем, каков он есть на самом деле), а таким, каким мы его видим и можем в нем действовать. Действительность действует согласно нашим идеальным представлениям о ней, реальность проступает (или нам кажется, что проступает) в соответствии с ними же. И, так как нам удается технически реализовать наши идеальные представления и идеальные объекты, то нам не остается ничего другого, как признать правильность, истинность этих образований нашего сознания, уповать на силу собственного разума и не обращать внимания на возникающие несоответствия между идеальными и реальными объектами: «Если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов».

Идеальный объект-2 кладется в основу той или иной науки, превращается в ее модельное ядро, по поводу которого наука начинает формировать оболочку экспериментальных данных, правил и законов обращения и применения, систему знаний, кортеж задач и проблем, всю парадигматику данной науки, при этом сама модель, сам идеальный объект представляют собой синтагматику (неизменную часть) науки, неопровержимую в принципе, поскольку опровержение зачеркивает весь уже пройденный путь (а его зачеркнуть нельзя) и все намеченные и намечаемые перспективы. Смена научных парадигм, согласно Т. Куну и П. Фейерабенду — нормальное состояние науки, однако крах синтагматики науки приведет к шоку, подобному тому, который охватит мир, если он узнает, что математика оказалась ложной.

Если предлагаемая схема более или менее верна, то снимается принципиальное различие между гуманитарными и естественными науками: обе ветви науки строятся на базе идеальных объектов, представляющих собой индивидуализированную работу сознания на почве реальности.

Проблема равночестности гуманитарных и естественных наук перед нашим сознанием разрешается (или усугубляется) следующими двумя обстоятельствами, которые можно воспринимать и как фундаментальные допущения, и как собственно фундаментальные:

Законы сознания столь же универсальны, как и естественные

Законы сознания суть законы совести.

В пользу фундаментальности этих двух принципов говорят:

сильный антропный принцип космогонии, согласно которому Вселенная устроена так, что человек присутствует в ней с необходимостью;

второй закон термодинамики есть одновременно и космический этический закон: и он, и нравственный императив Канта математически описываются одинаково.

Применительно к истории можно интерпретировать предложенную схему следующим образом: в потоке бытия мы видим событие как идеальный объект. Это событие есть онтология некогда (неважно когда) случившегося, но, осознанное как идеальный объект, оно позволяет нам войти в исторический процесс как в поток действительности, пребывая в котором, мы, найдя логику и масштаб (рамки) события, признаем это событие как историческое, то есть имеющее статус элемента, эпизода истории, уже не вихря времени и явлений, а некоторым образом законосообразного или объяснимого. Вооруженные историческим событием или историческими событиями в их целесообразной, логически и деятельностно оправданной последовательности, мы оказываемся теперь не просто стоящими перед потоком бытия: теперь наша позиция может быть описана как позиция лица, принимающего историческое решение действовать (или не действовать). К изначальной точке не изменяется ничего, кроме нас самих.

К проблеме идеального объекта мы еще вернемся, вынужденно, но с удовольствием.

Методы истории и история как метод

Понятие «метод» применимо только к той истории, которая мыслится как наука. История и возникла как некая наука, описывающая наполнение времени человеческими делами и судьбами. Описательный метод, присущий истории всю ее историю, начиная с зарождения, не уникален и не специфичен только для истории. Этот метод столь же характерен и для географии. И он же, описательный метод, ставит под сомнение научность обоих предметов, ведь описание требует, прежде всего, писательского мастерства, необязательного в других науках.

И, как и в географии, в истории, начиная с Плутарха, очень распространены и популярны сравнительные описания, которые гораздо богаче простых описаний: мы ищем в них связь времен и судеб, мы поражаемся схожестью сильно удаленных событий и характеров и предельной противоположностью происходящих одновременно и в одном и том же месте: так Аполинер, умирая, решил, что осмеян уличной толпой, а это немцы входили в Париж.

Вместе с тем версиальныйметод в истории, в отличие от географии, почти неупотребителен. Это Геродот мог писать о стране гипербореев, и что там незаходящее солнце и что вся земля белая: сам не выезжая никуда, он честно воспроизвел разные версии описаний северных земель. Один путешественник побывал на севере летом и был потрясен незаходящим солнцем, другой посетил эти же места зимой и был в восторге от чистоты снегов. В истории такое практически невозможно — мы вынуждены становиться только на одну точку зрения. И даже в такой классической работе как Евангелия, мы, находя порой некоторые разночтения в событиях, описываемых четырьмя евангелистами, вынуждены признать отсутствие версий относительно главного содержания этих книг: учения Христа.

Когда историку нехватает «объективных данных» для его теории, он прибегает к историко-генетическим реконструкциям, восстанавливая не факты, но смыслы истории, ее событий и их последовательности. Порой эти реконструкции убедительней вскрытых позже фактов, как теория и логика убедительней всяких очевидностей.

Многие исторические труды характеризуются чрезвычайной и скрупулезной фактологической и хронологической работой: исторические диссертации, исторические романы и исторические фильмы — самые длинные в мире. Факты и события, излагаемые в хронологическом порядке — почти неизбежный инструментарий историка. Тут важно только, какой характер имеет хронология — ленточный или линейный. Историю как процесс можно представить линейно — как цепь битв и героев, как цепочку способов производства, как смены королей, династий или президентов, как… «любая история всемирна» (Новалис), и потому имеет право на существование даже самая линейная, геометрически линейная история. Однако, если рассматривать историю как полипроцесс, неминуемо возникнет ленточная хронология. А. Вебер выделял в историческом полипроцессе три важнейших: непредсказуемый и некумулятивный процесс социальных преобразований и трансформаций; предсказуемый и кумулятивный процесс научно-технического прогресса; непредсказуемый, но кумулятивный процесс духовных озарений, открытий и пророчеств. При этом, согласно А. Веберу, последний процесс является ведущим, доминирующим. Трехслойность (как минимум) исторического процесса подразумевает относительную независимость каждого и событий в каждом из них.

Периодизации — метод широко распространенный, но необязательный. В большинстве случаев берется одна из уже общепризнанных периодизаций (период дикости — первобытно-общинный период — период рабства — феодализм — капитализм — новейшая история. Еще реже обсуждаются основания периодизации: К. Маркс, например, увидел в приведенной выше периодизации смену способов производства, но для этого ему понадобилось доказывать нечто совершенно невозможное, а именно: производство — ведущий процесс исторического пути человечества. Никакой Сократ и Платон, никакой Данте и Пушкин, никакой Цезарь и Тимур не вписываются в историю смен способов производства, а, следовательно, в ней и не присутствуют. К стыду своему, мы вообще знаем мало героев производства — марксисткая история практически безлюдна.

Вся современная история евроцентрична, поэтому основания периодизации следует искать в европейской истории: заселение ахейцами Пелопонесса, начало христианства, падение Рима, эпоха Великих географических открытий… И как-то совершенно умалчиваются китайская и индийская история.

Основаниями периодизации могли бы быть, например «знамения времени»: вдруг с середины 18-го века всех охватил карточный азарт, вдруг в 30-е годы прошлого века весь мир наводнили фильмы наподобие «Веселых ребят». А в 60-е весь мир сошел с ума от мини-юбок. К сожалению, слишком мало было фиксаций «знамений времени» и слишком они кажутся порой несерьезными, чтобы строить по ним периодизацию истории, но теоретически такое возможно.

В настоящую пору мы переживаем бурное, почти паническое использование доктринального метода, когда вдруг понадобилось доказать себе и всем остальным, что клятые москали более тысячи лет угнетали великий малоросский народ, что Смоленск — исконно белорусский город, а в Латвии до 1940 года не было ни одного русского. Целые страны и народы выдумывают себе доходящие порой до дикости невероятные истории своего существования, начавшегося задолго до окружающих стран, сразу после мезозоя.

С использованием доктринального метода написан «Капитал» К. Маркса. Любая доктрина, в конечном счете, есть редукция всего разнообразия исторического материала до узколобости навязчивой идеи, не имеющей обычно никакого отношения ни к истории, ни к науке.

Прямой методологической противоположностью доктринальному методу является концептуальный. Яркий пример — школа анналов (Й. Хейзинга, А. Блок, Ф. Бродель и др.). Историческая школа анналов — это, прежде всего, полифоническая школа, где та или иная модель («Хомо люденс» или «Человек играющий») наполняется историческим содержанием, а не редуцируется, где концепция лишена политического или идеологического, пропагандистского окраса и потому непредвзята, где, строго говоря, концепция не является ведущим организатором исторического материала, но сам материал формирует концепцию.

Наконец, можно отметить не самый почтенный, но зато самый распространенный метод — метод фальсификаций. Хорошо описанный Дж. Оруэллом в «1984», этот метод был, фактически, единственным при написании всех редакций истории КПСС, включая новейшие издания под названием «История России». Универсальный метод фальсификаций «чего изволите?» позволяет перевирать и искажать историю на всем ее протяжении и в бесконечном разнообразии вариантов лжи.

Каждый историк вооружен если не всей обоймой методов и средств исторической науки, то многими или несколькими. Ведь даже «История КПСС» пользуется хронологиями пусть вымышленных, но все-таки фактов и событий.

История как метод познания и освоения мира противостоит теоретическому, модельному подходу к мировосприятию. История как метод — это, прежде всего, бегство из настоящего. Это также способ проживания, неконструктивный, но приятный и заманчивый.

История и география

Географ воспитан в идеологии и мысли «Не пишу, чего не вижу, чего не вижу, не пишу». Географ, конечно, имеет право на интерпретацию, но только очевидного. Историк заранее и заведомо обречен писать только о том, что он не видит, где и когда никогда не был. Историк-очевидец называется репортером, хронистом, летописцем, кем угодно, но он не может числиться историком. В этом принципиальное различие двух старейших познавательных наук.

И все-таки — они очень похожи и родственны! Наверно, никакая другая наука, кроме этих двух, не позволяет видеть окружающий нас мир в четком расслоении на реальность и действительность. Географам вообще свойственна презрительная рассеянность к действительности, они ее порой просто не замечают. Выйдет какой-нибудь Биогеограф на некошеный июньский суходол с любимой девушкой, у которой от этих ароматов разнотравья — слезы умиления и сенной лихорадки: «Посмотри, милая, какой классический биогеоценоз, какая показательная фация, прямо из учебника покойного Адольфа Петровича Солнцева! Тут, если хорошенько копнуть, непременно должны быть глеевые почвы, на худой конец, сильно оглеенные». Так и историк, наблюдая депутатские дебаты, практически не замечает разницу в политических позициях, но — то балаганных скоморохов вспомнит, то comediadelArte, то возникновение в античной Греции «песни козлов», трагедии.

Видение под покровом действительности чего-то реального не доступно ни Физику (он ведь не видит свои фотоны и электроны в дневном свете), ни Химику, пьющему и не замечающему как во рту усугубляется от гидроксила (ОН) его слюны сила разлитого по мензуркам спирта с той же (ОН). И на том суходоле Физик не увидит ничего единого — он будет обсуждать лишь аспекты: оптику света и цвета, может быть, дойдет до идеи гравитации, если, конечно, окажется под яблоней, но ухватить ландшафт в целом — вряд ли.

Диалог историка с географом — это всегда диалог о пространстве и времени. Пространство трехмерно, время — двухтактно (цикл и векторальный шаг), и от этого диссонанса, от того, что непонятно: это время заполнено пространством или пространство — временем?, от того, что нам никак не удается выразить одно через другое, хотя мы понимаем, что они неразрывны и — то создают из себя комбинацию ситуации, то бесконечной вечности. Как они это делают, нам все равно не дано понять, мы придумываем детские слова «вот», «вон», в равной степени описывающие и то и другое, и пространство и время. И дальше детских шалостей и представлений пока не проходим и потому смотрим на историю и географию как на детские науки, а, вообще-то, мы еще просто не доросли до них. Чем более пусто пространство, тем быстрей в нем летит время: в космическом вакууме время пролетает со скоростью света, в плотном пространстве какого-нибудь даунтауна он тянется невыносимо долго и мучительно, оно полно событий и толчеи.

- Басты

- ⭐️Философия науки

- Александр Левинтов

- Человечность

- 📖Тегін фрагмент