автордың кітабын онлайн тегін оқу Харклайтс

Памяти моего отца.

Солнце, которое ты зажёг,

продолжает сиять.

Глава первая

Новенький

Прислушиваемся к шагам Старухи Богги. Сжавшись, как стянутая пружина, ждём. Либо она назначит кому-то наказание, либо приведёт новенького. Орешек вскакивает со скамьи, едва только старуха переступает порог столовой — в своём вечном чёрном жакете и длинной юбке, которая волочится по полу. Седые волосы собраны в пучок. В руке палка для наказаний. Следом входит мальчуган.

Теперь можно дышать. Я отпускаю накопившийся страх.

Значит, ещё один сирота.

Мальчишка, кажется, перепуган. На нём уже серая одежда, какую мы тут все носим. В руке — чёрный с жёлтым коробок с надписью «Харклайтс», и внутри постукивают толстые спички. Каждому вновь прибывшему Старуха Богги вручает такой коробок. Со словами, что это — задаром, твой первый коробок со спичками в Харклайтсе.

Старуха Богги (что значит Пугало) — так почти все мы за глаза называем мисс Боггет. В отместку за её обычай первым делом отбирать имя у каждого сироты и давать ему взамен новое.

На большом пальце у неё железный напёрсток, словно остаток рыцарских доспехов. Старуха никогда не снимает его, хотя напёрсток нужен ей только при стрельбе из арбалета.

Новенький мальчик поднимается на деревянные подмостки, сжимая в руке коробок — в нём тихо перестукивают спички.

Старуха колотит палкой по дощатому краю помоста и рычит:

— А ну, держи спину прямо.

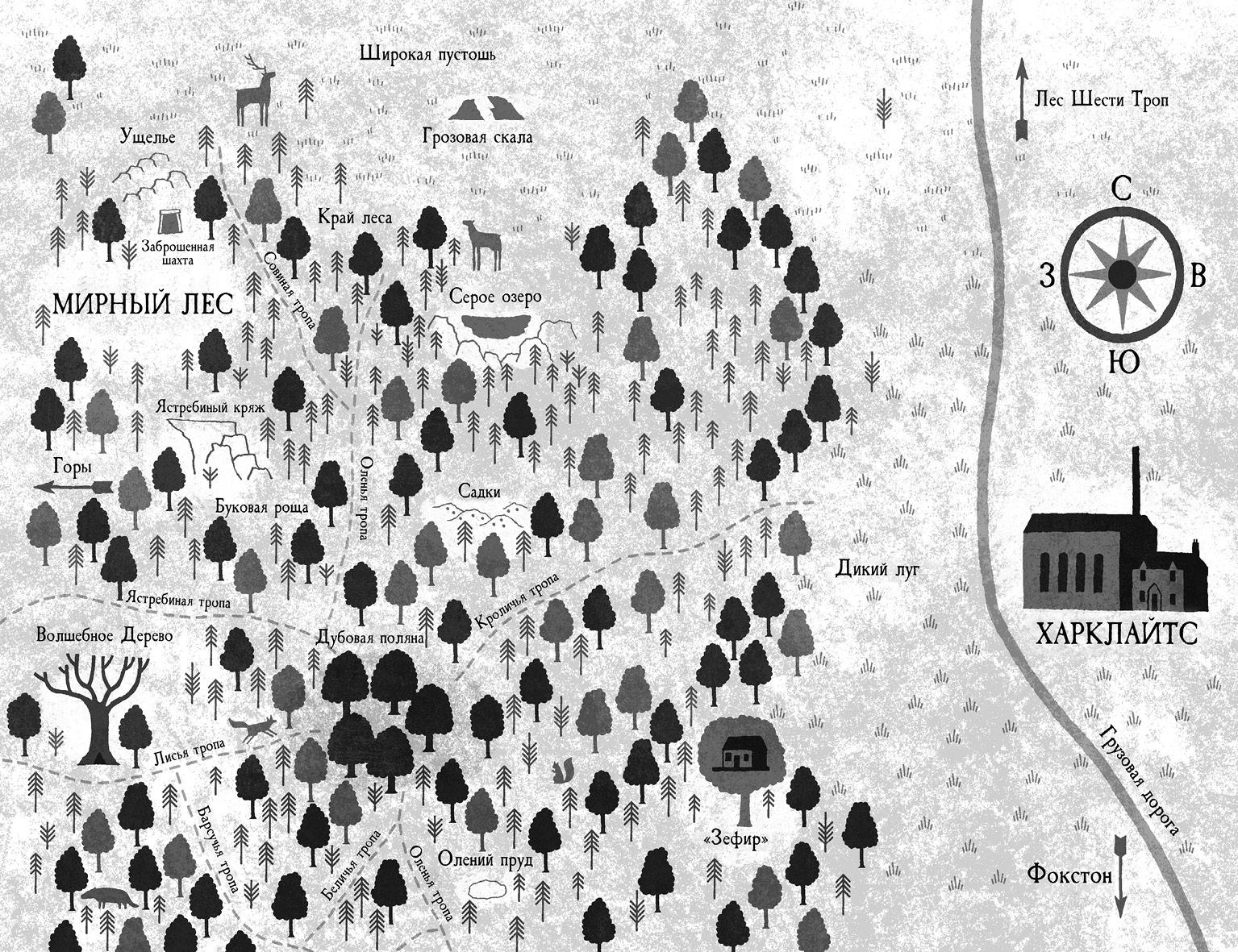

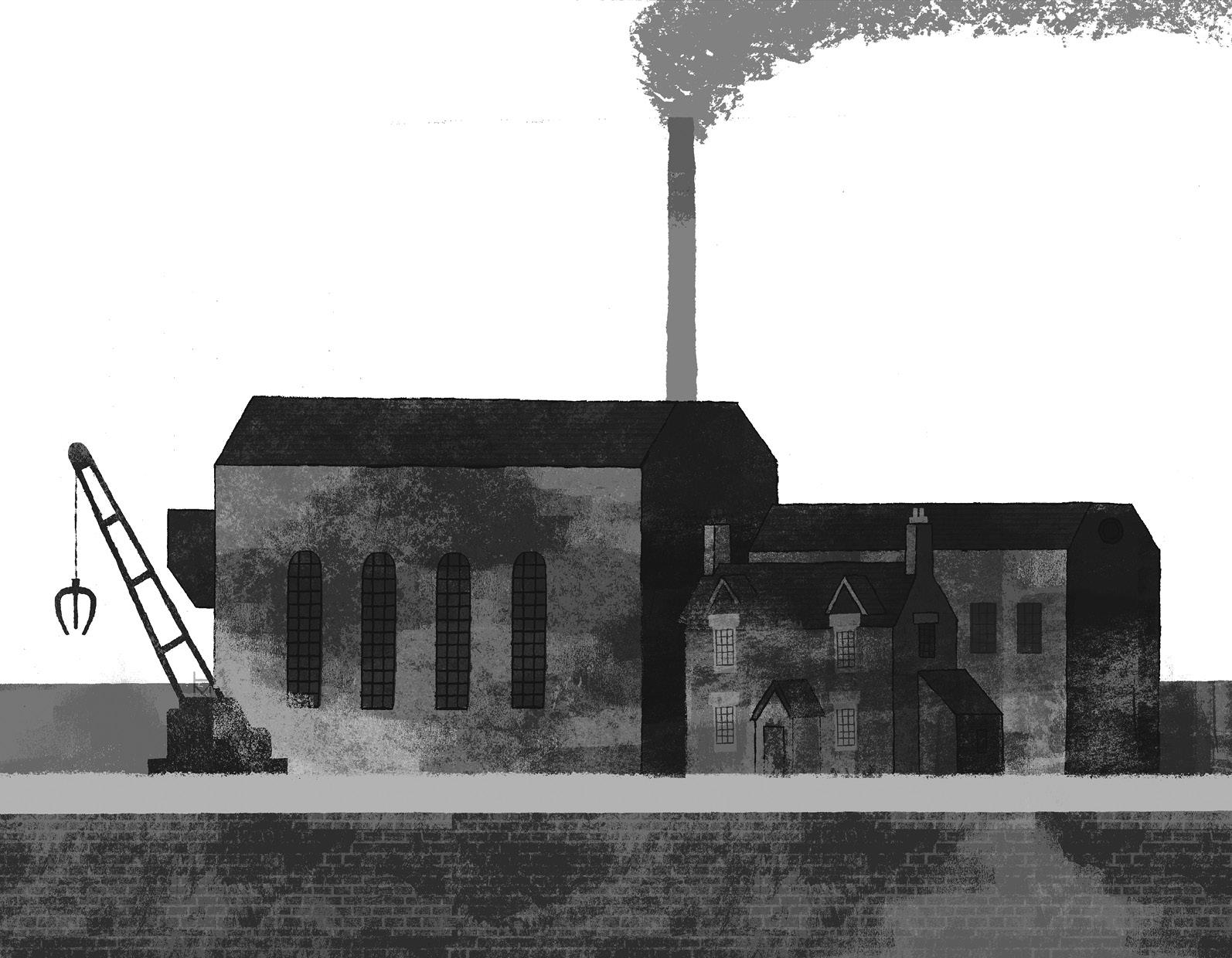

Интересно, знал ли этот мальчик родителей? Своих я не помню. Их лица стёрты. И я понятия не имею, где они жили — в просторной ли городской квартире, в лачуге или ещё где. Самое первое моё воспоминание — здешняя фабрика. Высоченные, как в тюрьме, стены, тяжёлые железные ворота и огромная, немыслимая труба, верхушка которой вся чёрная от копоти.

— Это Пробка. Теперь он будет жить с нами. — И Старуха Богги тычет в меня палкой: — Ну а ты, Фитиль, объяснишь и покажешь ему, как у нас тут всё.

У меня сводит живот. Сердце снова берёт разбег. Пока я встаю со скамьи, приставленной к длинному столу, Лепесток слегка толкает меня под локоть:

— Спорим, этот и полдня не продержится.

— Посмотрим.

Надеюсь, она неправа. Три новых сироты подряд не справлялись с работой на фабрике, а такие старухе не нужны. Если и этот сдастся, мне так и придётся работать в одиночку, без напарника.

Я подхожу к Пробке. На вид ему лет семь-восемь. Бледный, точно простыня, — можно подумать, жил на чердаке или в угольном сарае. Коробок со спичками всё ещё дрожит у него в ладони; усаживаю Пробку на скамью рядом с собой.

— Все пожитки отобрала у тебя, да?

Пробка кивает.

— Старуха со всеми так. Меня зовут Фитиль.

Через несколько минут распахивается кухонная дверь и появляется Замóк — он катит тележку с пустыми мисками и большим медным баком. Замок в приюте самый старший, и Богги выбрала его себе в помощники. Щетина у него такая жёсткая, что он может зажигать о неё спички. И иногда бросается ими в нас, рабочих. Мы ненавидим его почти так же люто, как Старуху Богги.

Подхватив своей ручищей одну из мисок, он открывает кран на баке, и в миску натекает комковатая серая жижа.

Пробка изумлённо смотрит.

— Это каша, — поясняю я. — Она тут на завтрак, обед и ужин. Не такая уж гадость. У неё совсем нет вкуса, так что можешь вообразить себе любую еду, какую только вздумается. И смотри, съедай всё подчистую, иначе несдобровать. — И, глядя, как Замок добавляет в каждую миску по капле из коричневой бутылки, говорю: — А это лекарство. Чтоб мы не хворали тут.

Старуха Богги и Замок кашу не едят. Сидя за высоким столом, они уплетают жареную курицу, индейку, утку, сосиски и бекон, внушительные куски баранины и говяжьи отбивные, и всё это с жареной картошкой в густом соусе. На десерт —пышные булочки с изюмом, яблочный пирог под заварным кремом, бисквиты, сливовый пирог, торт со сладким сиропом и ещё один торт — с джемом, и вдобавок хлебный пудинг, щедро смазанный маслом. Нам не достаётся ни крошки от этого изобилия, даже об объедках мечтать не стоит, хотя после старухи с Замком остаётся предостаточно.

После ужина Старуха Богги требует нас с Пробкой к себе в кабинет, а остальные идут вслед за Замком наверх. Старуха отпирает дверь и впускает нас. Кабинет — точь-в-точь как всегда. Чистота, скупой порядок. На письменном столе ни единой бумажки. Только масляная лампа, пресс-папье да выдвижной ящик, который она сняла с полозьев и вытащила из секретера. Чего в нём только нет: инструменты, детали от разных механизмов и старых карманных часов, линзы фотоаппаратов в медной оправе и ещё полно всякой всячины. Именно так, выуживая что-нибудь из ящика, Богги и раздаёт нам имена.

Стеклянный колпак по-прежнему на каминной полке рядом с жучками, которых так любит мастерить Старуха Богги. Эти жуки — существа запредельные, они совсем из другого мира, и их можно повстречать лишь в книгах или в людском воображении. Однако старуха умудряется мастерить их, и они копошатся у неё в кабинете.

Под стеклянным колпаком — крошечный человечек, не выше пары спичечных коробков, поставленных друг на друга. Его маленькие одёжки совсем как кукольные, а под ним — подстилка из мха и сухих листьев. Кожа грубая, как у перчаток. Глаза закрыты.

Заметив его, Пробка испытывает то же, что и всякий новенький, — отвращение, смешанное с восторгом. Он стоит, переминаясь с ноги на ногу; старуха между тем отпирает дверцу одного из шкафов.

— Вот, держи, — рявкает она и суёт ему хлипкое шерстяное одеяло, такое же пепельно-серое, как её волосы и наша одежда. Единственный настоящий цвет в Харклайтсе — у старухиной пунцовой губной помады, если не считать наших синяков.

— И вот это тоже, — говорит она, вручая Пробке белый мелок. — Будешь получать такой раз в две недели. Лепесток даст тебе вырезки из газет. — Старуха криво ухмыляется: — Чтобы ты как следует помнил то, что потерял навсегда.

Пробка в испуге таращится на меня.

Я изображаю спокойствие, чтобы приободрить его.

В кабинет бархатно втекает Царапка, старухина любимица, громадная чёрная кошка. Она прыгает на письменный стол. Богги, вооружённая своим железным напёрстком, тяжёлой рукой отвешивает ей оплеуху и сгоняет. Попробуй кто другой лишь прикоснуться к кошке — расцарапает в клочья.

— Ну что ж, на этом пока всё, — рявкает Богги. — Ступай.

Мы с Пробкой поднимаемся по лестнице, в середине пролёта я останавливаюсь возле широкой рамки с бабочками под стеклом. Рядом висит фотография: мужчина в очках с тёмными шестиугольными линзами и понурая девчушка.

— Тот человечек под колпаком — ненастоящий. Обманка, точно так же, как на ярмарке фея, которая торгует мыльными хлопьями, и чертёнок — продавец лимонада.

Я показываю Пробке ванную, потом веду его в дормиторий — нашу спальню. Вцепившись в одеяло, он оглядывает голый дощатый пол, разрисованный

мелом.

— Кроватей нет, — объясняю я, указывая на островки, исчерченные мелом: у каждого из нас своё место. — Спим на полу. Скоро привыкнешь. И к серной вони тоже.

Лепесток сидит на единственном в дормитории стуле. Остальные сироты вытянулись на полу. Лепесток распрямляет спину, отчего кажется ещё выше, и накидывает на плечи одеяло. Потом достаёт из кармана несколько листков «Эмпайр Таймс» и разворачивает их. Каждую неделю ей выдают старые газеты. Лепесток аккуратно раскладывает их на полу, словно это не газеты, а лакомства. Некоторые из нас берут страницы с фотографиями добродушных людей, какими хотели бы видеть своих родителей, а другие выбирают снимки тех, кто похож на настоящих родителей, бросивших их. Кто-то рисует мелом свою семью на отмеренном ему лоскутке пола и засыпает в объятиях родных, однако к утру от воображаемых родителей остаётся только белая пыль.

При свете свечи Лепесток читает:

— В лондонском Хрустальном дворце идут приготовления к фестивалю.

— Что, правда — к фестивалю?

— В Хрустальном дворце? — раздаются голоса из-под одеял.

Лепесток кивает и продолжает:

— В честь празднования коронации нового монарха. Представляете? Вот бы оказаться там. Торжественный въезд короля, хор, миниатюрные копии здания парламента со всех уголков Британской империи!

Я стараюсь скрыть свой интерес при упоминании архитектурных макетов.

Орешек, который рисовал на полу чей-то глаз, замирает с обломком мела в руке.

— Вовек нам не попасть туда, — произносит он блеклым голосом. Орешек не любит мечтать впустую. Он допускает только факты, которые имеют вес, и верит в то, что очевидно и само собой разумеется, — например, в то, что Лепесток читает вслух лучше всех или что Царапка охотится на всякую мелкую живность, а у Старухи Богги крутой нрав.

Младшие громко болтают.

— Тссс, — шёпотом приструнивает их Лепесток. — Не шумите.

Правильно. Иначе сюда ворвётся Замок и устроит нагоняй за ночную болтовню. Или, что ещё хуже, заявится сама Богги.

В дормитории наступает тишина. Орешек дорисовывает глаз, ресницы — как лучи солнца.

Откашлявшись, Лепесток дочитывает остальные новости. А потом спрашивает:

— Ну что, готовы слушать сказку?

Все кивают. Закутываются в одеяла и ждут, даже Пробка, который немного воспрянул духом, хотя по-прежнему выглядит пришибленным. Лепесток умеет выдумывать сказки. Слушая их, забываешь обо всех горестях. Сказки меняют мир так, как ты сам не можешь его изменить. Превращают тебя в кого-то иного. В кого-то совсем иного.

Глаза у Лепестка становятся большими и блестящими.

— Жил-был однажды часовщик…

— Небось, он работал на той большой часовой башне, да? — шёпотом спрашивает кто-то. — Ну, на той, что в Лондоне, — из-за которой вся империя работает как часы.

— Нет, про большую часовую башню потом. Часовщик имел дело с другими часами. Жилось ему очень одиноко, он мечтал о дочке и решил сделать себе заводную девочку.

Я слушаю вполуха, глядя в окно на лес, чернеющий за лугом. Жду, пока все уснут. Тогда дормиторий — весь мой и ничей больше.

Лепесток между тем продолжает сказку. Часовщик умер, и некому стало заботиться о его дочке, заводить её каждое утро. Она осталась сиротой, а чуть погодя её взял к себе ужасный человек, который бил девочку и заставлял её мыть пол, хотя от воды бедняжка покрывалась ржавчиной.

— Где же, наконец, прекрасный принц? — раздаётся тихий голосок.

Лепесток вздыхает.

— Ну почему же прекрасный принц обязан разрешать все проблемы?

За окном совсем стемнело, и Лепесток говорит:

— А продолжение завтра.

По небу проскальзывает ниточка света — один миг, и вот её уже нет.

— Звезда упала! — шепчу я.

— Значит, ещё у одного сироты на свете теперь есть дом, — говорит Лепесток.

Все, кроме Орешка, вылезают из-под одеял и спешат к окну, горячо перешёптываясь, пробуют представить себе, каково это — найти семью и выбраться отсюда. Но наша жизнь — здесь, и мы по-прежнему заточены в приютских стенах, как бабочки в рамке под стеклом, приколотые булавкой. Ни один человек пока не приходил в Харклайтс, чтобы усыновить кого-то. И ни одному из нас пока не удавалось покинуть это место. Винтик попытался однажды удрать, запрыгнув в кузов грузовика, но все водители работают на Старуху Богги, и Винтик не уехал дальше ворот. Грузовики, повозки, запряжённые лошадьми, да новые фургоны — вот и все вестники из внешнего мира. Они отчаливают, нагруженные спичками, а взамен привозят брёвна и еду. Раз в год приезжает инспектор приюта. Он встречается со Старухой Богги за воротами, но в сам Харклайтс — ни ногой.

Лепесток тушит свечу кончиками пальцев, однако младшие ещё долго не могут угомониться. Я лежу, прислушиваясь к их дыханию — вот оно становится всё медленнее и тише, как тиканье часов, у которых скоро кончится завод.

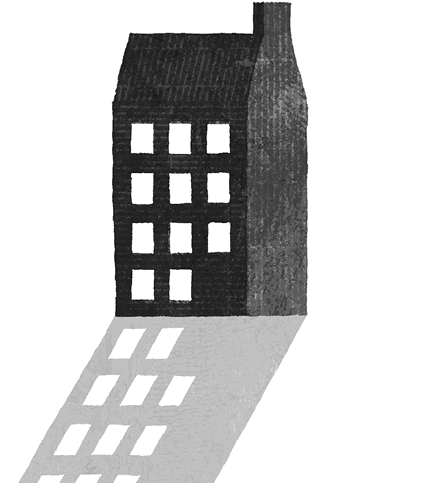

Наконец все спят, и я крадусь к камину, который не топили уже целую вечность. Иду осторожно, чтобы не наступить на нарисованные мелом цветы — по ним очень скучают те, кто помнит, что это такое. Я не видел цветов никогда в жизни. На потайном выступе внутри камина выстроились спичечные домики — их я украдкой мастерил весь год.

Вынимаю из коробка спички, которые я стащил сегодня в упаковочном цеху, и аккуратно отламываю сернистые головки. Доделываю последний домик.

У меня их уже двенадцать или около того, и все похожи на те, которые я видел на фотографиях в газетах. Я клею их, чтобы сбылась моя мечта о настоящем, взаправдашнем доме, и чтобы эта мечта не зачахла, не потускнела.

Бережно ставлю готовый домик на широкий подоконник.

Внутри поднимается гордость — работа закончена. На этот дом уходила добрая пригоршня спичек каждый раз, как я его достраивал. Просторный особняк где-нибудь в центре города. Наверное, такие есть в Лондоне. Четыре этажа, большие окна, ступеньки крыльца бегут к приветливой парадной двери.

В небе восходит луна и заглядывает в окошки дома, освещая его, словно внутри горят лампы. Я представляю себе уютные комнаты, где жарко натоплены камины и много книг, и, конечно же, мастерскую — там можно делать столько всего разного. И семью, которая приняла меня.

Пусть это волшебство продлится, но нет — свет в окошках тускнеет, когда луна, почти полная, взбирается по небу выше, раскрашивая серебром крошечную крышу и трубу, которую я приклеил только что. Спрятав домик обратно в камин, ныряю под одеяло. Наваливается сон, и я стараюсь удержать в себе эти мечты о новой семье, не дать им ускользнуть — держу их так же крепко, как здешние новенькие держат в первый день свои коробки со спичками.

Колокол будит нас в шесть утра. Мы умываемся и идём в столовую. Замок катит тележку с мисками и едой, Пробка смотрит на меня так, словно хочет сказать: «Не может быть, чтобы тут давали кашу на ужин и на завтрак».

— Скоро привыкнешь, — говорю я ему.

— Ммм… Сегодня у меня в тарелке шоколадный пудинг, — фантазирует Лепесток. — А вечером съем, пожалуй, лимонный пирог.

— И мне, и мне лимонный пирог, — доносятся сразу несколько голосов.

После завтрака мы идём за Старухой Богги и Замком вниз по коридору. Останавливаемся напротив густо-зелёной двери, через которую можно попасть из приюта на фабрику. Машина уже ревёт. Гул и грохот такие, что заглушат даже твой собственный голос, осмелься ты заговорить.

Старуха Богги гремит связкой ключей, находит нужный и отпирает дверь. Железная лестница ведёт к Машине — она на втором этаже. Всем нам, кроме Замка, строго-настрого запрещено ступать на неё. Даже на нижнюю ступеньку.

— Брось в котёл вот этот красный фосфор, — говорит старуха Замку. — И проверь, достаточно ли клея.

Мешки с фосфором, похоже, тяжёлые. Но Замок играючи подхватывает один из них и взбирается по лестнице. Вслед за Богги мы идём по извилистому коридору к другой зелёной двери. На ней табличка:

Входим внутрь. Из щели под потолком хлещет поток спичек. Они падают на конвейерную ленту, которая бежит вдоль стены, и несутся к огромной куче уже сваленных на пол спичек. Вдоль конвейера стоят на равном расстоянии друг от друга по паре табуреток для рабочих, то есть для нас, а рядом — пустые ящики.

— Вот тут мы и работаем, — объясняю я Пробке, когда мы проходим в цех и садимся на табуреты. — Спички делает Машина, а нам приходится укладывать их в коробки.

Пробка уныло кивает и бормочет что-то про солдатиков.

— Ты о чём?

— Она отобрала у меня оловянных солдатиков.

— Жалко.

Не помню, были ли у меня когда-нибудь игрушки, но я видел их фотографии в газетах. Досадно, наверное, когда у тебя отбирают нечто подобное.

Я показываю Пробке, сколько примерно спичек лучше хватать с конвейера за раз — не слишком мало, но и не чересчур много, — и как упаковывать их в коробок, а потом класть в ящик.

У Пробки всё валится из рук. Растяпа.

Его пальцы дрожат, когда он пытается засунуть спички в коробок. Спички сыплются на пол.

А я-то мечтал, что он будет справляться с работой хоть чуточку лучше предыдущего новенького, которого сажали рядом со мной, но Пробка оказался совсем недотёпой.

Видимо, Лепесток была права.

И Пробке не продержаться тут даже полдня.

Глава вторая

Бездонный колодец

Проходит полчаса. Пробка уже не дрожит как осиновый лист. Хотя по-прежнему роняет спички и набил только пятьдесят коробков. Вряд ли стоит говорить ему сейчас, что здешний темп работы — это штук триста в час. Я, конечно, не сравнюсь в скорости с Орешком — он укладывает спички быстрее всех, — но могу запросто делать триста шестьдесят коробков за час, если в хорошей форме.

Украдкой поглядываю на Замка — сосредоточенно ли он читает газету. Ага, читает жадно. Глотает газетные статьи, не замечая ничего вокруг, чтобы внушить к себе уважение и казаться солидным и важным. Погрузился в газету так, что из-за её разворота видны только его толстые пальцы.

Беру с конвейера пригоршню спичек. Достаю перочинный ножик, который Кремень стащил из старухиного кабинета, и отрезаю серные головки. Мажу спички клеем из пузырька — клей нужен нам по воскресеньям, когда Машина отдыхает, а мы весь день заготавливаем спичечные коробки на следующую неделю.

Пробка смотрит на меня.

— Ты лучше набивай коробки, у меня тут особое дело.

Минут через десять клей подсыхает, и я тихонько стучу Пробку по плечу.

— Вот, держи, это тебе.

Он разглядывает фигурку из спичек.

— На солдатика, конечно, не слишком похоже, но всё-таки…

Пробка берёт у меня человечка. Вертит в руках. И на лице у него расплывается улыбка.

— Спасибо.

Я киваю.

— Спрячь поскорее.

Укладывая спички в коробки под гул Машины, я думаю о том, как эти коробки мчатся во все концы Британской империи. Едут в города, утонувшие в клубах дыма, — в Манчестер, Ливерпуль, Лондон. Добираются даже до дальних стран, путешествуя в карманах или на пароходе: до Индии, например, — оттуда была родом мама Лепестка, — или до Африки. Думаю об огнях, зажжённых этими спичками. О пламени газовых фонарей, язычках масляных ламп и свечей.

В одиннадцать часов Машина затихает, постепенно иссякает поток спичек, наводнявших наш цех. Замок выныривает из-за газеты и грозно оглядывает комнату. Я незаметно перекидываю охапку коробков со своей стороны ящика ближе к тому краю, где лежат Пробкины.

— Проверка, — тихо говорю я ему.

Он сидит весь сжавшись — словно окаменел. Раньше я тоже такой был. Туго тогда приходилось. Как же я ждал чьей-нибудь помощи. И она пришла — от Лепестка.

— Я много сегодня упаковал, — шепчу я Пробке. — Коробков хватит с лихвой, чтобы зачли нам обоим. Всё хорошо будет, не бойся.

Однако внутри у меня тревожно. Что, если Замок видел, как я переложил Пробке часть своих коробков?

В дверях появляется Старуха Богги.

Пока все встают и впиваются взглядами в неё, я искоса смотрю на коробки, которые лежат с Пробкиной стороны ящика. Ну да, первое время мне нелегко тут жилось, и с этим уже ничего не поделаешь, ведь прошлое есть прошлое, его не изменишь, зато теперь я могу уберечь Пробку от побоев. Сделать его жизнь чуточку светлее.

Старуха медленно вышагивает вдоль конвейерной ленты, оглядывая ящики. Замок следует за ней, как верный сторож.

Она останавливается возле Орешка и берёт один из его коробков, щёлкнув напёрстком. Трясёт, прислушиваясь к деревянному перестуку спичек.

— Маловато, добавить ещё, — рявкает она. И наотмашь ударяет Орешка по затылку. Кусок мела, который лежал у Орешка за ухом, отлетает на пол. — Паренёк ты расторопный, но халтуришь. Прилежнее надо работать.

Внутри у меня холодеет. Я знаю, что такое старухин удар напёрстком. Мы тут все это знаем.

Богги подходит к нам с Пробкой. У него снова дрожат руки.

Я не в силах дышать — от страха, как бы Замок не выдал нас, если видел мой манёвр, но он лишь хмурится.

Старуха хватает чёрно-жёлтый коробок с Пробкиной стороны ящика и трясёт его.

— Прекрасно, — говорит она. Потом открывает, проверяя, все ли спички уложены головками в одну и ту же сторону. — Из тебя выйдет толк.

И кладёт коробок обратно в ящик. Но вдруг её пальцы скрючиваются, как лапки дохлого паука.

— Что это? — шипит Богги, выставив узловатый указательный палец.

Пробка ёжится. Старуха берёт склеенного из спичек солдатика, которого он оставил на рабочем столе.

— Это… это…

— Мы тут НЕ для того, чтобы баловаться! — кричит она, брызжа слюной прямо ему в лицо. — Ты что, возомнил, будто у нас здесь мастерская Санта-Клауса?

Пробка немеет от испуга.

Мы смотрим, как она сминает в ладони спичечного человечка, потом разжимает кулак, и щепки летят на пол, как высохшие листья с деревьев.

— Это я сделал его, мисс Боггет, — тихо говорю я.

— Ты что-то сказал? — Её глаза застилает гнев. Она тянет меня за ухо. — Повтори-ка, я не расслышала.

Холодный железный напёрсток давит всё сильнее, ухо пронзает жгучая боль. Богги поднимает меня с табурета.

— Я сказал, что это я сделал человечка.

Она разжимает пальцы. В ухе бешено пульсирует кровь — как будто моё сердце теперь именно там.

— Марш во двор. Жди меня у стены. Живо!

Прижав к уху ладонь, я быстро выхожу из цеха и не смотрю на испуганные лица Лепестка и остальных ребят. Старуха послала меня на улицу, а это может означать лишь одно: Бездонный колодец. Сироты оттуда не возвращаются.

Я ступаю по голой земле, останавливаюсь возле стены фабрики. Живот скрутило. И жутко даже смотреть на Колодец. Подъёмный кран цепляет своей клешнёй брёвна с телеги и опускает их в прожорливую пасть Машины. Потом взгляд мой падает на крошечный росток, который пробивается между кирпичей. Стебель тонкий, как нитка. С двумя юными зелёными листочками. Только что вылупившийся из семени росток. А ведь я и не подозревал, что здесь может расти хоть что-то. На старом корявом дереве, которое стоит посреди двора, никогда не бывает листьев. И вряд ли те яблоки, что мы получаем два раза в год — когда у нас выходные, — сорваны с него.

Машина снова гудит — значит, проверка окончена; от гула росток трепещет. Закрыв глаза, я прижимаю руку к стене и чувствую, как она дрожит, — от Машины дрожит всё, и дрожь бежит в мои кости.

Открываю глаза и успеваю заметить лёгкий взмах крыла сороки, взлетевшей в воздух. А потом что-то чуть слышно падает на землю, маленькое и невесомое.

Птица — добрая примета. Я озираюсь вокруг, смотрю на небо, но сорока уже исчезла. Затем опускаю взгляд и возле морщинистого дерева вижу жёлудь — как будто бы жёлудь.

Подхожу ближе. Подбираю его с земли — но это, оказывается, вовсе не жёлудь, а колыбелька, искусно вырезанная из дерева, и она лишь похожа на жёлудь.

Внутри — крохотное шерстяное одеяльце, словно кукольное. Под ним кто-то шевелится. У меня перехватывает дыхание, и кажется, земля уплывает из-под ног и мир теряет равновесие. В колыбели — младенец, ростом не больше половины спички, кареглазый малыш с чёрными кудряшками.

Я стою, изумлённо разглядывая его.

Неужели всё это происходит на самом деле?

Рассматриваю кроху поближе: он улыбается, барахтается под своим одеяльцем и размахивает крепкими ручками. «Не может быть, — шепчу я. — Никто не сумел бы сделать такую искусную игрушку…»

Слова застревают у меня в горле, словно кость.

Это не игрушка.

Ребёнок настоящий.

Настоящий и живой, в подгузнике из мха.

Смотрю на шершавый, весь в трещинах Колодец. И плачу затаёнными, невидимыми слезами. Кто-то подкинул малыша в Харклайтс точно так же, как когда-то давно подкинули меня.

Хочется успокоить его,