автордың кітабын онлайн тегін оқу Истукан

Евгений Рудашевский

Истукан

© Рудашевский Е. В., текст, 2022

© ООО «Издательский дом

«КомпасГид», 2022

In angello cum libello

Вас никогда не посещала внезапная мысль о нашем острове как некоем живом и дышащем существе, громадном животном допотопных времён, проспавшем столетия, не чувствуя, как по его спине в поисках средств существования ползают какие-то насекомые?

Джон Кутзее

Ныне покоится здесь в ничтожестве тот, кто познал землю, и чудится ему, жалкому лягушонку, боязливо прильнувшему к оболочке земного шара, будто он вращается вместе с ним в головокружительных безднах космоса…

Мишель Турнье

Я падаю всё ниже, ниже, ниже.

Волна, кружась, сливается с волною.

Идут на дно со мною гиацинты,

И затворились мрачно анемоны.

Лишь шёпоты и вздохи тишины.

И я затих, спокоен и недвижим.

Вирджиния Морено

Том 1

Глава первая

Старинная шкатулка

Неказистая шкатулка заинтересовала антиквара больше, чем лежавшие в ней драгоценности. Он провёл пальцем по шероховатому торцу, осмотрел узоры лакированной крышки, будто мог с ходу прочитать их историю, и чуть приметно кивнул собственным мыслям. Настя рассеянно проследила за его движениями. Посетителей в новоарбатской «Изиде» собралось немного: две женщины возле застеклённого шкафа с механическими куклами да мужчина возле коллекции портсигаров, – и антиквара никто не поторапливал.

– У вас есть заключение геммолога? – спросил он и тут же добавил: – Садитесь.

– Геммолога? – Настя растерянно взглянула на предложенный ей стул. – Не знаю… Нет, наверное.

– Значит, нет.

– Это плохо?

– Обычно к нам приходят с заключением.

– А что… Зачем оно? У меня есть завещание, и в нём упомянуты драгоценности, если вы об этом.

– Нет. – Антиквар качнул головой и вновь сосредоточился на шкатулке.

Шустов. Так он представился. Ему было лет тридцать. Каштановые волосы расчёсаны и смазаны матовым воском. Скулы и подбородок – выраженные, нос – чистый и прямой. У Насти было достаточно времени рассмотреть гладко выбритое лицо антиквара, его крепкую шею и чёрную, застёгнутую на все пуговицы рубашку. Обручального кольца нет.

Настя продолжала стоять. Между тем молчание Шустова затягивалось. Пора бы обратить внимание на старинные серьги, брошки и кулоны! Да хоть на браслет с золотыми вензелями, с серпом и молотом на пробе – бабушка им особенно дорожила.

– Откуда она? – Антиквар отложил шкатулку.

– Я же говорю, у меня умерла бабушка, и…

– Откуда она у вашей бабушки?

– От дедушки. А он привёз из Хургады. Это в Египте. На берегу… Ну, вы, наверное, знаете.

– Знаю, – мягко ответил Шустов.

Насте нравились его зелёные, с коричневыми крапинками глаза. Их взгляд успокаивал и мог бы очаровать в каминном полумраке ресторана. «Обручальное кольцо хорошо бы смотрелось на его руке». Мысль неуместная, как и стоявшая на столе антиквара искусственная ёлочка с броскими игрушками и разноцветно-праздничной надписью «2001». С Нового года прошло два месяца. Настя не удивилась бы, узнав, что ёлочка простоит здесь до лета.

– Мой дедушка… Он был моряком.

Настя, вздохнув, опустилась на стул. Быстро избавиться от драгоценностей не получилось.

– Служил механиком на тральщике. Где-то в семидесятых попал в Хургаду.

Дедушка часто рассказывал эту историю – всякий раз, как семье удавалось собраться у него в Малаховке. Её детали менялись от будничных до нелепо фантастических, но общие черты оставались неизменными. После очередной арабо-израильской войны требовалось разминировать Суэцкий канал, и Египет запросил помощь у советских кораблей. Им выделили пролив Губаль, где и оказался Давид Альтенберг, Настин дедушка. О поиске и подрыве мин Давид Соломонович вспоминал редко, предпочитал описывать сорокаградусную жару, песчаные бури и беспокойный рейд Хургады. Поставки продуктов и воды были ограничены, моряки выкручивались самостоятельно.

– И мылись они по команде. – Настя скользнула взглядом по стеллажу с потемневшими иконами. – Дедушка сравнивал поход в баню с торпедной атакой. Залетел – вылетел. Ну, вы понимаете, экономили воду.

– Понимаю.

– Простите, я зря всё это говорю…

Шустов не стал её разубеждать, и Настя поторопилась закончить:

– В Хургаде после войны… Там была нищета, голод. Дедушка по городу толком не ходил, но с местными рыбаками сталкивался. Ну они и менялись чем могли. За бинты или тушёнку давали морякам украшения, старинные книги… А дедушка вот получил шкатулку. Чья-нибудь семейная реликвия.

– Что-нибудь ещё? – спросил Шустов.

– Ещё дедушка говорил, что в Суэцком канале приходилось поднимать затонувшие корабли, они…

– О шкатулке.

– Нет, о шкатулке больше ничего.

Шустов, явно разочарованный ответом, наконец удосужился взглянуть на бабушкины драгоценности.

В тишине антикварного магазина было слышно, как гудят люминесцентные лампы низкого потолка, как шепчутся женщины, перекочевавшие от механических кукол к фарфоровым статуэткам. Настя различила новостной голос радио, доносившийся из-за стены. Ведущий сообщал о предстоявшем затоплении орбитальной станции «Мир» и американском чартерном рейсе, пассажиры которого смогут вживую наблюдать за падением космических обломков.

– Это искусственный александрит. – Настя оживилась, увидев в руках Шустова одну из бабушкиных серёжек. – А это… не знаю.

– Топаз. – Шустов осмотрел увесистую брошь. – Или дымчатый кварц. Оправа золотая. Пятьсот восемьдесят третья проба.

– Хорошо, – кивнула Настя.

В магазине приятно пахло полиролью и старым деревом, но драгоценности вызывали в памяти удушающе приторный запах бабушкиных духов. Бабушка умерла осенью. Настя не общалась с ней пять или шесть лет. Не думала, что когда-нибудь вновь зайдёт в малаховский дом. С того дня, как скончался дедушка, бабушка разругалась со всеми родственниками, но завещание написала на свою дочь, Настину маму. Мама заниматься наследством не захотела и разобраться с ним поручила Насте – заполучив шкатулку, та отправилась в «Изиду», её не остановили даже пробки после вчерашнего снегопада и минусовая температура. Март начался прохладный, хотя в Москве обещали потепление.

– Сколько вы хотите за шкатулку? – спросил Шустов.

– Шкатулку? Не знаю… А сколько она стоит?

Шустов осматривал кулон с тремя зеленоватыми камнями, делал пометки в блокноте и в остальном вёл себя так, будто не услышал обращённых к нему слов. Настя уже хотела повторить вопрос, когда возле стола появился другой работник магазина – ровесник Шустова, полноватый и с наметившейся лысиной.

– Серж, там Катя звонит.

Шустов молча кивнул. Затем сказал Насте, что захватит с собой шкатулку.

– Хочу кое-что проверить.

– Да, пожалуйста… Конечно.

«Значит, есть Катя. Печально. Всегда есть какая-нибудь Катя».

Полноватый коллега Шустова сменил его за столом. Закатав рукава полосатой рубашки, кратко расспросил Настю о лежавших перед ним драгоценностях, платком обтёр лоб и принялся с хозяйской важностью перебирать сгруженные возле пузатого монитора папки.

Обеспокоенная плохим предчувствием, Настя поднялась со стула. Не могла спокойно сидеть. Шкатулка – единственное, что она хотела сохранить из наследства. Как память о бабушке и дедушке. Печальную, полную разочарований и слёз, но всё-таки память. Настя считала, что шкатулка не привлечёт внимания антиквара, надеялась лишь на продажу драгоценностей, а теперь Шустов унёс её в дальний угол торгового зала и вместе с ней скрылся за тёмно-вишнёвой, сливавшейся со стенными панелями дверью.

«Хочу кое-что проверить. Что там проверять?»

Малаховский участок Настя выставила на продажу. Жалкие шесть соток были застроены несуразными теплицами, а где не застроены – утыканы арматурой и примяты бетонными кольцами от начатого колодца. Напротив калитки – двухэтажная громадина жилого дома с каркасно-засыпными покоробившимися стенами. Вчера Настя с грустью шла по некогда родным комнатам с однообразными коврами, напольными и настенными, клеёнками и древесностружечными сервантами. Если бы не шкатулка, упомянутая в завещании, Настя вообще не приехала бы в Малаховку. К счастью, дом стоял на второй линии, в семи минутах от станции, и в посёлке Настя пробыла не дольше часа. Убедилась, что запасные ключи по-прежнему лежат под козырьком, проверила насос в септике и газовый котёл, после чего достала из бабушкиного тайника шкатулку и вернулась на станцию. Тем же вечером просмотрела список ломбардов, ювелирных и антикварных магазинов. Выбрала «Изиду» – единственное знакомое название. Настя читала о выставленных в её витринах африканских масках; владельцы магазина собственноручно раздобыли их в Сомали или в какой-то ещё африканской глуши.

Интересно, Шустов тоже побывал в той экспедиции? И где же маски? В надежде развеять тревогу Настя прогулялась между застеклёнными шкафами, задержалась возле группы бронзовых бюстов, прислушалась к шёпоту женщин, выбиравших подарок общей подруге, а вскоре увидела, что Шустов возвращается, и поспешила ему навстречу.

– Всё в порядке? – полноватый коллега уступил антиквару место за столом.

– Что?

– Я так понял, у Кати что-то с ребёнком.

«Ещё и ребёнок».

– Катя… – Шустов вздохнул. – Скажи, я перезвоню.

– Ты…

– Да, я забыл. Трубка лежит.

– Ну ты хохмач.

Шустов проигнорировал напарника. Поставил перед собой шкатулку и уставился на неё в задумчивости, будто увидел впервые. Настя, чувствуя, как волнение усилилось, села на стул.

– Ну как? – спросила она, ногтями постукивая по краешку столешницы. – Кое-что проверили?

– Что? Да. Да, проверил.

Шустов выпрямился и посмотрел на Настю.

Шкатулка заурядная. Старинная, по-своему необычная и всё же заурядная. Сантиметров двадцать в ширину и глубину. Высотой сантиметров пятнадцать. С откидной крышкой, некогда замыкавшейся на два замочка, сейчас утраченные и заменённые обыкновенными застёжками. По крышке шла скучная резьба из банальных завитков. Никакой инкрустации или гнёзд, где она могла бы крепиться. Единственной особенностью шкатулки были громоздкие выступы – округлые набалдашники, прикреплённые к боковым стенкам изнутри и снаружи – так, словно в стенках застряли приплюснутые шары, каждый диаметром почти во всю высоту стенки. Ни красоты, ни удобства в них не было. Изнутри они вообще мешали равномерно заполнять шкатулку, как мешал этому и квадратный нарост на дне, больше похожий на своеобразное крепление. Наверное, шкатулку прежде использовали вместо подставки. Но подставки для чего? Настя спросила об этом Шустова. В ответ он пожал плечами.

Наружный выступ левой стенки был украшен вырезанными буквами «BH» с подобием растительных узоров внутри букв, а на выступе справа читалось простенькое «Tolle. Lege», которое Настя вчера перевела с латыни как «Возьми. Читай». Слова имели отношение к святому Августину – Настя обнаружила отсылку к ним на одном богословском сайте, однако вникать в прочитанное не стала.

– «Bэ-Эн». То есть «Би-Эйч» или… Думаете, эти буквы что-то значат? – Настя с надеждой посмотрела на Шустова.

– Возможно.

Не самый исчерпывающий ответ.

Из-за шкатулки антиквар забыл о жене. Если Катя его жена. Почему тогда он не носит кольцо? И забыл о ребёнке. Что за странное обращение – «ребёнок»? Почему не сказать «сын» или «дочка»? Какая ерунда лезет в голову, когда нужно сосредоточиться! Настя хотела бы узнать, что Шустов делал со шкатулкой за той тёмновишнёвой дверью, но зачем-то спросила:

– У вас дочка?

– Сын. – Вопрос его не смутил.

– Рада за вас. Маленький?

– Два года.

– Да… С детьми поначалу трудно.

Настя покраснела от неуместности начатого разговора, а Шустов достал несколько бланков и попросил их заполнить. От прежней молчаливости не осталось и следа. Антиквар говорил неспешно, с вежливыми паузами, не давал Насте отвлекаться. Его голос убаюкивал, и нервозность отступила.

– Мы возьмём драгоценности вашей бабушки на реализацию. Отправим их на геммологическую экспертизу. В лаборатории определят, какие здесь камни: их огранку, чистоту, размер. Попробуем установить их происхождение. Так проще продать. По каждому предмету получим сертификат, а на самые любопытные оформим антикварный паспорт. Что-то доверим друзьям из ювелирки, остальное продадим сами.

Настя кивала, попутно заполняла бланки: сверялась с образцами и вносила записи в пустые поля. Формальности только начались. Предстояло составить описание каждого украшения в отдельности, взвесить их и сфотографировать. На помощь Шустову пришёл его полноватый коллега, а другими посетителями занялся третий сотрудник «Изиды» – худощавый мужчина с вытянутым лицом, которого Шустов назвал Костей.

Прошло два часа, прежде чем последний подписанный листок лёг в общую папку с хлопковыми завязками. О шкатулке все забыли. Разумеется, подобной безделицей заниматься нет смысла. Настя ждала, что ей назначат новую встречу и укажут на дверь. Расстегнула сумку, готовясь уложить туда шкатулку, но Шустов её перехватил – напугал Настю своей порывистостью. Шкатулку, в отличие от драгоценностей, антиквар собирался выкупить здесь и сейчас.

– Но… Она ведь… В ней ничего особенного. Семейная реликвия для того рыбака из Хургады, а теперь и для меня…

– Шкатулку я возьму в личную коллекцию. Перепродать её сложно, вы правы. А я такие поделки собираю.

– Думаете, она старинная? Ну, совсем старая или не очень?

Настя хотела выиграть время, обдумать происходящее, но Шустов ей не позволил. Назвал цену. Настя окончательно растерялась. На такие деньги она не рассчитывала. Напарник антиквара немедля подсунул ей договор – когда только успел его подготовить? – и убедился, что она поставила необходимые подписи.

– Вы уверены, что ваш дедушка приобрёл шкатулку именно в Хургаде? – протянув конверт с деньгами, уточнил Шустов.

– Трудно сказать, – призналась Настя. – Дедушка выпивал… Иногда путался, но Хургаду упоминал часто.

– А на Филиппины ваш дедушка ходил?

– На Филиппины? Не знаю. Вряд ли. А что?

– Просто интересуюсь.

Шустов, не прощаясь, ушёл и прихватил с собой полноватого коллегу. Тот на ходу перетянул к себе шкатулку и принялся о чём-то живо говорить. Вместо них с Настей распрощался улыбчивый Костя.

Минутой позже Настя вышла из натопленного помещения на заснеженный тротуар одного из переулков Нового Арбата. Накинула капюшон болоньевой куртки и застегнула ворот. Пухлый конверт с деньгами во внутреннем кармане поддавливал грудь, однако Настя чувствовала себя обманутой. Она будто упустила нечто важное и, возможно, более ценное, чем прозаичная память о нелюбимой бабушке.

«Tolle. Lege». «Возьми. Читай».

Настя в последний раз взглянула на жёлто-белый доходный дом девятнадцатого века, первый этаж которого занимала «Изида». Рассеянно посмотрела на восстановленную лепнину фасада, на кованое крыльцо с вывеской антикварного магазина, на жалюзи в окнах второго этажа – и зашагала прочь, к припаркованной в соседнем дворе машине. О шкатулке решила не вспоминать, а вырученные за неё деньги сразу передать маме.

Глава вторая

В городе ласточек

«Вначале был Махал Макакаако. В руке он держал древо, и древо давало ему тень. С древа в руку ему упал червь, и испражнения червя стали первой землёй. В земле появились новые черви, они тоже испражнялись землёй, и её стало много. Махал Макакаако посмотрел на землю и подумал, что хорошо бы сделать из неё что-нибудь, что радовало бы глаз, – он был один во вселенной, и смотреть ему было не на что».

– Страшное одиночество всемогущего бога…

Мануэль любил предание мангиан, которое впервые услышал в четырнадцать лет. Тогда он служил у богатого выходца из их племени, Фернандо Манахана. Выполнял пустяковые задания: проследить, стащить, подслушать. Неплохо зарабатывал и помогал родной общине, одной из многих илоканских общин на острове Минданао. В двадцать один год даже съездил отдохнуть в горный Багио – увидел беспредельную даль Средне-Лусонской равнины и кобальтовые переливы Южно-Китайского моря. Мануэль надеялся однажды воплотить старинную мечту филиппинца: «летняя вилла на севере, апартаменты в Мадриде и имение в Андалузии на зимний сезон». Наверное, приятно жить в Испании и вспоминать о родной стране, «где круглый год весна цветы рождает огневые». Мануэлю не довелось этого узнать. В две тысячи десятом году пропал русский Шустов. Люди Манахана потеряли интерес к его «Изиде», и Мануэль остался не у дел.

С того дня прошло почти десять лет. Мангианы на связь больше не выходили. Тридцатидвухлетний Мануэль продолжал кочевать с острова на остров. Его гнала нужда. Он брался за любую работу, а к родителям возвращаться стыдился – слишком много небылиц рассказал им о будущих апартаментах в Мадриде. За последние полгода успел поработать носильщиком в двух разных портах. В октябре устроился на захолустную руэду в Себу: выпускал боевых петухов на арену и следил за проведением боя, затем чистил арену от крови и перьев. К ноябрю переехал в Давао, где по сезону дуриана – «короля фруктов» – подвизался торговать свежим дуриановым вареньем в парке Магсайсая.

В декабре Мануэль вернулся в Манилу, поселился в лачуге из картона и фанеры возле станции Пандакан и заделался железнодорожным рикшей: собрал шаткую телегу-дрезину и в промежутках между редкими поездами таксовал от Пако до Санта-Месы. Работа трудная. Нагруженную строительными материалами или дюжиной пассажиров дрезину приходилось толкать вручную, но Мануэлю нравилась жизнь посреди сотен таких же наспех сколоченных лачуг. Нравилось, как после очередного поезда с окнами, забранными решёткой, на ещё вибрирующие рельсы высыпа́ли дети, как из городского шума вновь выделялись смех и нескладные голоса караоке. Мануэль обзавёлся петухом – по вечерам любовался его лощёными перьями, пальцем наглаживал чешуйки на его крупных лапах и покупал ему хвалёный корм «Легион» по тридцать три песо за килограмм. Готовился со временем выпустить петуха на арену, но лачуга, а с ней петух и дрезина сгорели первого февраля. Тогда вспыхнул склад материалов на улице Томаса Клаудио. Пожар быстро поглотил строящуюся магистраль – третий пусковой комплекс манильской «Скайвей» обрушился, словно был не железобетонным, а деревянным.

Мануэль две ночи провёл возле пожарища, а неделю назад переехал сюда, в Батангас. Поселился на окраине, в бело-зелёной коробке заброшенного отеля «Максор». Днём стерёг прибывавших в город туристов – пока удалось стащить лишь один забытый на автовокзале рюкзачок, – а к вечеру шёл в центр Батангаса торговать клеёнчатыми зонтиками. Февраль выдался привычно засушливым, но Мануэлю это не мешало. Ночью зонтики раскупались хорошо. Тут не требовалось дождя.

Батангас – жалкий городишко, заполненный мототрициклами с крытыми колясками: пассажирскими, грузовыми, переделанными под лоток с мороженым или разъездную кухню. Для туристов он всегда был транзитным. Здесь останавливались перед утренним паромом на Пуэрто-Галеру или перед поездкой к вулкану Тааль. После недавнего извержения, накрывшего округу пеплом, местные власти ограничили подход к вулкану, но в итоге он притягивал ещё больше иностранцев. Они задерживались в Батангасе, чтобы найти водителя, согласного проскользнуть за ограждения, хотели насладиться видом бурлящего вулканического озера. Не зная, чем заняться в городе, выходили на вечерние прогулки и вынужденно покупали зонтики, без которых ночной Батангас в феврале становился непроходимым.

Мануэль усмехнулся брезгливости иностранцев. Крепче сжал стопку монет по двадцать пять сентимо – туго обтянутая бумажной лентой и вложенная в кулак, она утяжеляла удар, делала его пробивным. Хорошая защита от конкурентов, поспорить о её законности не удавалось и самым придирчивым полицейским.

Испанцы, американцы, японцы – кого здесь только не встретишь! Прежде они топтали Филиппины армейскими ботинками, а теперь разгуливали по островам с невинными лицами докучных визитёров. Три века филиппинцы прислуживали в испанском монастыре, полвека глотали пыль американских грузовиков и несколько лет унижались в японском лагере, прежде чем обрели независимость. И что же сделали каюманги – коричневые люди, – став свободными? Продолжают жить с испанскими именами, пляшут фанданго, говорят и пишут по-английски и сочиняют куцые хокку…

Если Конни Эскобар родилась с двумя пупками, отмеченная символом двух родоначал, то Филиппинам и не сосчитать пупков на своём искорёженном теле. «Быть такой, какая я есть, – преступление.

Преступно иметь не один пупок. И я решила, что должна ненавидеть себя». Ненависть к своему убожеству ничем не лучше рабского лепета о своей исключительности. А благоухание белоснежной сампагиты и сегодня воспето по-испански. И главные патриоты, от Рисаля до Герреро, складывали стихи из испанских слов – не тагальских, не илоканских, не себуанских.

Ты всех жемчужин больше и белей,

Ты – рай земной среди морских полей,

Оазис в голубом восточном море,

Пускай вовек тебя минует горе

И паруса испанских кораблей.

Строки Эмилио Хасинто, заученные Мануэлем в школьные годы и не раз зачитанные перед классом. Строки, написанные на испанском. Какая ирония! Не менее горькая, чем сказки из школьных хрестоматий, где по страницам верхом на филиппинском буйволекарабао разъезжал испанский Бернардо дель Карпио, а Карл Великий восторженно размахивал малайским крисом.

Мануэль подбросил и поймал стопку перетянутых монет. С грустью посмотрел на рекламный плакат «Макдоналдса». Шесть часов. Темнеет. Скоро на улицах появятся туристы. Днём они, конечно, заметили, что тротуары Батангаса выкрашены в белый, словно укрыты пухом, а при ближайшем рассмотрении поняли, что это – ковёр птичьего помёта, но не придали ему значения. Не знали, что после шести центр наводнят сотни, тысячи беспокойных амбарных ласточек лаянг-лаянг. С бежевой грудкой и коричневатым зобом, подвижные, они будут повсюду. Облепят протянутую над улицами многоуровневую паутину проводов, светофоры, крыши и бочки мачтовых трансформаторов. Лаянг-лаянг, сбежавшие на Филиппины от зимы из холодных краёв, поглотят город трепыханием тонких крыльев.

Четверть седьмого. Самое время. Мануэль, схватив в охапку зонтики, поторопился встать на крыльцо ближайшей гостиницы. Появление птиц вызвало восторг. Туристы вышли из ресторанов и магазинов. Разрезая темноту вспышками, начали фотографироваться под гирляндами щебечущих ласточек. Смеясь, снимали их на видео.

Прошло пять или шесть минут разноязычного веселья, прежде чем на улице раздался первый щелчок, будто лопнула скорлупа орешка. Щелчки нарастали, пока не слились в единую дождевую трескотню, но вместо дождевых капель вниз летел птичий помёт.

Туристы разбегались. Наспех очищали испачканные рубашки и боялись выглянуть из-под козырьков. Угодив в западню, с благодарностью принимали Мануэля, вышедшего гулять под одним из приготовленных на продажу зонтиков. Цену он устанавливал в зависимости от одежды и языка иностранца. Дороже всего зонтики обходились американцам лет сорока-пятидесяти, приехавшим в Батангас в сопровождении юных филиппинских подруг.

К восьми часам «дождь» прекратился. Ласточки успокоились, не трещали и не толкались на проводах – застыли сонными рядами. Лишь изредка кто-нибудь шикал на них с балкона, и тогда в воздух поднималось серое облачко обеспокоенных лаянг-лаянг; они быстро возвращались на место и вновь затихали. Из проулков потянуло запахами костров. Моторикши расставили по углам свои трициклы, растянули над ними полиэтиленовые навесы и под звуки шепелявого радио улеглись спать.

Мануэль продал дюжину зонтиков. Довольный, примостился на ступеньках очередной гостиницы. Знал, что его ждут два часа затишья. Зевая, наблюдал, как на улицах из тени в тень проскальзывают кошки. Пришло их время заботиться об ужине. Им никто не мешал, кроме редких джипни, отправлявшихся в запоздалый рейс или возвращавшихся с маршрута домой.

Сколько дней Мануэль проведёт в Батангасе? Куда отправится дальше? Когда вообще закончится его неприкаянная жизнь? «И каждый день всё надо начинать сначала. В нашем мире всегда – понедельник и утро… Почему нельзя, чтобы всегда был субботний вечер и карнавал?» От апартаментов в Мадриде и имения в Андалузии он давно отказался. Сейчас согласился бы на небольшую квартиру в Форбс-парке. Желательно с красным паркетом из нарры и розовыми бугенвиллеями на балконе. Римская мраморная ванна тоже не помешает.

И сафьяновый диван напротив плазменного телевизора. Да, хорошо бы… Мануэль сквозь дремоту усмехнулся собственной скромности, когда в кармане завибрировал смартфон.

Незнакомый номер.

– Да?

– Бахала на анг Диос, – раздалось в ответ.

«На всё воля Божья».

Слова незнакомца прозвучали эхом далёкого прошлого. Мануэль сжал смартфон. Мимолётное онемение сменилось дрожью.

Тишина в трубке.

Мануэль знал, как именно ответить, но медлил. Свободной рукой достал из кармана стопку монет, будто готовился сейчас же избить любого, на кого укажет незнакомец. Мануэль больше не мальчишка. Он остался проворным и ловким, способным пробраться в оконную щель и долгие часы неподвижно стеречь жертву, мог без труда подслушать переговоры. Этих способностей Мануэль не утратил, но за последние годы развил и другие. Теперь не боялся ни крови, ни криков. Если потребуется, будет действовать открыто. Настойчиво и жестоко.

Всего четыре слова из пустоты телефонного молчания, и мечта о бугенвиллеях на балконе и римской ванне уже не казалась столь наивной.

– Бахала, – наконец выдавил Мануэль.

Подобие паролей, которыми он обменивался с людьми Фернандо Манахана. Они означали, что мангиан приготовил для него новое поручение, а Мануэль в свою очередь соглашался его исполнить.

– Девятнадцатого февраля прилетит Шустов, – отчётливо произнесли в трубке.

– Шустов? – не сдержал удивления Мануэль. – Он объявился? Десять лет спустя?

– Шустов-старший мёртв. Прилетит его сын. Не один, с напарником.

– Сын…

– Ему двадцать. Теперь о́н возглавляет «Изиду». Фотографии Шустова-младшего и его напарника, деньги и всё необходимое ждут тебя в Маниле.

– Там же, где и всегда?

– Там же, где и всегда.

Сколько музыки, сколько удовольствия таилось в этой незамысловатой перекличке!

– Сын Шустова ищет то же, что и его отец?

– Да.

– А… Что делать, когда он прилетит?

– Ты знаешь.

– Да. Я знаю.

Мануэль посмотрел на погасший экран смартфона. Боялся обмануть себя очередной грёзой. За последние годы ему не раз снился звонок от Манахана. Проснувшись, Мануэль с горечью чувствовал, как рассеивается ликование, как реальность заглушает ночную иллюзию. Но сегодня всё было иначе. Прежняя жизнь возвращалась. Мангианы и «Изида» давали Мануэлю новый шанс, и он собирался воспользоваться им сполна.

В десять часов ласточки опять оживились, но вторая волна птичьего гомона пришла слабая. Ласточки снимались с проводов группками, сменяли друг друга: носились серыми тучами над отдельными перекрёстками, как обезумевшие чайки над рыбным кильватером, привычно орошали тротуары перьями и помётом, хотя с меньшим напором, способным напугать лишь самых неопытных туристов.

Мануэль порывался бросить зонтики. Или раздать их бесплатно. Порадовать одиноких иностранцев, возвращавшихся из баров или игорных клубов. Нет. Десять лет назад Мануэль растратил заработанные у Манахана деньги. Прогулял, проел, спустил на петушиные бои. Теперь он будет беречь каждый песо, каждый сентимо.

К одиннадцати часам Мануэль продал оставшиеся зонтики, но возвращаться в затхлую коробку окраинного отеля не захотел. Знал, что не уснёт. Предпочёл проститься с Батангасом, проследив городскую ночь до её увядания.

К полуночи ласточки окончательно успокоились, уснули. От моря потянуло холодом. В уличной тишине монотонно гудели бочки развешанных по столбам трансформаторов. Изредка доносился одинокий стрекот неприкаянного трицикла.

Шустов-младший, кажется, застал мангиан врасплох. Иначе они бы не обратились к Мануэлю. У них не осталось времени искать новичка, объяснять ему, что именно происходит. Или Манахан действительно не забыл Мануэля, верил в него? Почему же молчал столько лет? Не всё ли равно?! Ему платят не за рассуждения.

Город начал пробуждаться к четырём часам – неторопливо, но без протяжных вздохов и ленивых потягиваний. Ласточки к рассвету исчезли. Провода и крыши опустели. Лишь белёные тротуары напоминали об их ночном буйстве.

Мануэль остановил разъездную кухню с пышущими котелками. Перекусил лапшой с овощами, выпил кофе и зашагал к автовокзалу. Рассчитывал уехать в Манилу на первом же автобусе. Нужно было подготовиться к встрече с русскими «друзьями».

Глава третья

Семья Самоедовых

Четыре месяца назад квартиру Самоедовых вскрыли. Когда Рита с мамой вернулись с дачи, папа уже ремонтировал дверь. Выглядел он подавленным, даже не смеялся над неопытностью воров, испугавшихся соседской собаки, – об их посещении говорили только взломанный замок и грязные следы в коридоре. Всё осталось на местах: телевизор, оба ноутбука и планшет. Папа надеялся завершить ремонт и прибраться до возвращения жены и дочери. Не успел. И запретил маме звонить в полицию.

– Что ты скажешь? У нас ничего не украли.

Рите случившееся показалось подозрительным. Слишком неловкие подобрались воры, слишком расстроился папа – он замкнулся и пропадал на работе до конца недели. Однако подпитывать подозрения было нечем, к тому же с нового года Риту беспокоили мысли о предстоящих экзаменах. История со вскрытым замком забылась, а после праздников папа обсмеивал местных «мокрых бандитов», преступно намесивших на полу целое море уличной слякоти. Несмотря на смех, вечерами наполнявший кухню, прежняя живость к папе не вернулась. С тех пор как «Мир оптики» выселили из Дома быта, у него случались дни отрешённой грусти, но такой затяжной она ещё не становилась.

Рита скучала по Дому быта на Урицкого – серой пятиэтажной коробке из железобетонных панелей в центре Иркутска. Скучала по лабиринтам его тесных коридоров, по шестигранным, похожим на перевёрнутые гробы окнам, по дребезжащему лифту и десяткам мелких конторок, разбросанных без видимой планировки: павильоны, ателье, мастерские с чудесными названиями, вроде «Планеты фантазий» или «Каблучка». Рита бродила между ними и в оптику возвращалась с карманами, полными конфет от незнакомых продавцов и сапожников.

Четыре года назад Дом быта объявили аварийным. Папа не верил, что оптику выселят. Упустил возможность переехать в Дом обуви напротив, в итоге перенёс салон на угол Ленина и Сурикова, где начинался сквер у Спасской церкви. Место оказалось мёртвым. Случайные прохожие попадались редко, а прежние покупатели не думали искать салон в таком отдалении от Урицкого. Переезд «Мира оптики» изменил жизнь папы и всей семьи Самоедовых. Тогда начались разговоры о кредитах, которые пришлось взять маме и бабушке, а на следующий год папа продал четырёхкомнатную квартиру в Солнечном и перевёз семью сюда, в двухкомнатную квартиру на Бажова, в вонючий Первомайский с его вонючей семьдесят седьмой школой.

За три года в новом районе друзей у Риты не появилось. Не то чтобы их раньше было много, но тут ей совсем не везло. А в углу её комнаты, возле платяного шкафа, заклеенного моющимися обоями, стояли неразобранные коробки. Старые игрушки, тетрадки, поделки из ткани и ваты. Мама ругала Риту за коробки, а потом перестала – и сама не разобрала вещи, по-прежнему лежавшие в чемоданах.

– Ужин на столе! – с кухни крикнула мама.

Привыкла, что в Солнечном от кухни не сразу докричишься до детской, и в Первомайском продолжала кричать так, что слышали соседи. Полдня возилась с духовкой. Готовила пиццу. Хотела порадовать папу. В итоге порадует себя. Как всегда, начнёт жаловаться, что ничего не получилось: соли много или мало, подгорело или не допеклось, – а папа с Ритой станут её утешать и приговаривать, до чего отменная вышла пицца, куда лучше додошной. И пока не покончишь с последним кусочком, похвалу прекращать нельзя. Старая добрая традиция. Лучше обойтись без ужина. Сказать, что болит живот. Или перехватила что-нибудь на улице. Нет… Дороже обойдётся.

Рита откинулась на скрипящую пружинную кровать, набросила на лицо распушённые волосы и сквозь них посмотрела на книжные полки, размышляя, в какой мир заглянуть перед сном. Ей было из чего выбрать. Старая коллекция фэнтези с прошлого Нового года пополнилась зеленоградским сорокатомником Андрэ Нортон. Папа знал, какой подарок выбрать. Книги плохонькие, с корешками не первой свежести, но сорок томов! Правда, весь «Колдовской мир» Рита прочитала ещё в седьмом классе, в библиотеке на Трилиссера.

Самоедовы распаковали книги в первую очередь, когда и полки-то не приехали из Солнечного. Мама часами жевала однообразную жвачку в мягких обложках, не запоминая ни имён, ни событий, но, как она выражалась, «прогуливая жизнь», что бы это ни значило. Рита гордилась разноцветными «Чернильным сердцем», «Волшебником Земноморья», «Хоббитом». А папа… Папе от дедушки достался не только «Мир оптики», но и его подборка с дореволюционным ГрантАлленом, довоенным Фрэзером, распухшей от закладок «Настольной книгой атеиста» и пожелтевшими брошюрами, изданными Центральным советом Союза воинствующих безбожников СССР. Риту смешило название. «Воинствующие безбожники»! Она даже взялась прочитать одну из брошюр, но быстро заскучала.

Когда дедушку спрашивали о его подборке, в которую вошли и настоящие богословские книги, он кратко отвечал: «Врага нужно знать в лицо». Папа присвоил дедушкину присказку и неизменно веселил ею гостей, но про «врага» упоминал с усмешкой. Религия его интересовала мало. В прошлом году он впервые заговорил о ней с Ритой – в тот день, когда застал её с брошюрой «воинствующих безбожников»:

– Верь, если хочешь. Можешь иконку купить. Или танку. Или… В общем, ты не думай, тебя никто не ограничивает.

– Я и не думаю, – смущённая, ответила Рита.

Папа погладил её по голове, сказал, что у неё красивые волосы, и добавил, что из дедушкиной подборки дважды читал Грант-Аллена.

– Мне его работы хватило. Знаешь, для меня теперь настолько очевидна сама нелепость религии – не веры, именно религии! – что не хочется рассуждать о её оправданности. Нелепо говорить об откровениях или чудодейственных мощах. Загробная жизнь и прочие выдумки – прекрасно, по-своему очаровывает, если не знать, как возникли первые верования: из сновидений и постижения собственной смертности. Я как-то со студенчества этой божественности предпочитаю константы и математические формулы. Вот они действительно прекрасны и удивительны в своём совершенстве!

Папа минут двадцать продолжал в таком духе. Сказал, что в любой религии заметна её эволюция от культа мёртвых до признания семейных богов, богов-царей, могущественного Олимпа и, наконец, торжества иудейского единобожия. Впрочем, это не мешало папе допускать некую непознаваемую для современного человека первопричину всего сущего и даже её персонификацию, не имеющую отношения к придуманным до и во время нашей эры божествам. Да и верующих он не в пример дедушке врагами не считал. Принимал их религиозную мораль как наиболее адекватную и продуктивную.

– А её недостатки… Тут нужно говорить о неспособности человека следовать своим же идеалам. В общем, если появятся вопросы, почитай Грант-Аллена. Это как сходить в Дарвиновский музей или прочитать «Происхождение» – больше никто не заставит тебя поверить в единый акт творения всех животных разом. А брошюры «безбожников» пусть себе пылятся. Поняла?

– Да.

Читать Грант-Аллена Рита не хотела. Предпочитала лишний раз заглянуть в мир Корнелии Функе – «повелительницы слов и заклинательницы чернил», уверявшей, что «мир ужасен, как дурной сон. Жить в нём нельзя. Книги – единственное место, где можно найти сочувствие». Регистрируясь в очередном сообществе «тех, кто любит фэнтези», Рита заносила эту цитату в раздел любимых изречений.

У Риты не было способностей Волшебного языка. Она бы с радостью вчитала себя на остров, желательно скроенный по её лекалам. Там она бы забыла утомительную аллергию, остеоартроз, аритмию и прочую дребедень из медицинской карты. Мама с бережностью коллекционера подшивала в карту каждую новую справку.

«Девочка от первой беременности самопроизвольных родов в срок. Закричала сразу. На груди вскармливалась до шести месяцев. Росла и развивалась соответственно возрасту. Прививки получала по календарю». Самая здоровая запись в Ритиной «Истории развития ребёнка». Дальше нескончаемым списком шли респираторные заболевания, ячмени, консультации в кардиологическом диспансере, записанные хирургом жалобы…

– Долго тебя звать! – Мама распахнула дверь в комнату. – Идём. Пицца остынет.

– А папа? – Рита нехотя приподнялась в кровати.

Задремала, вспоминая папиных «безбожников».

– Давно пришёл! Ну!

Ужин начался предсказуемо. Мама заявила, что духовка старая – нормальную пиццу не приготовить. Температура недостаточно высокая. И моцареллу для «Маргариты» нужно было брать менее жирную, из-за неё пицца потекла. К тому же моцарелла перекипела, вот и не тянется как надо. Папа успокаивал маму и ел с преувеличенным аппетитом. Он вообще впервые за весь февраль вернулся довольный, а когда мама собирала со стола опустевшие тарелки, вдруг встал с табуретки и объявил:

– Мы летим на Филиппины!

– Очень смешно. – Мама сгрудила грязную посуду в раковину.

– А я не смеюсь. Билеты куплены. Вылетаем двадцать третьего февраля.

Папе потребовалось пересказать весь маршрут задуманного им путешествия, затем достать из брифкейса копии билетов, прежде чем мама серьёзно отнеслась к его словам. Дважды пересмотрев распечатки с «Букинга», она вытерла и без того сухие руки о фартук и тяжело села на стул.

– Говори, – выдавила мама после долгой паузы.

Рита, затаившись, ждала подробностей. Папа, не переставая улыбаться, бросил на стол несколько цветастых проспектов. Сказал, что два года назад взял их у Славы Джамбула и с тех пор мечтал отправиться по его следам на тропический остров Бусуанга.

– Ты с ума сошёл… – только и ответила мама.

Ей не нравилось, когда папа упоминал своего сокурсника. Слава Джамбул продолжал работать по специальности, инженеромстроителем. Лет пять назад его повысили до технического директора «Ист вэй Строя». Папа радовался за друга, а во взгляде мамы читал укор. Мог достичь большего, если бы не дедушкин «Мир оптики».

– Ты представь! – папа расхаживал по кухне, останавливался у холодильника и осматривал скромную коллекцию магнитиков. – Песчаные пляжи, кокосовые пальмы, море… Ты видела прогноз? В Иркутске весь февраль холод. Минус десять, минус восемь, а на Филиппинах круглый год плюс тридцать. Слава мне рассказал.

– Слава… – мама прикрыла глаза.

– Да, Слава. И он рекомендовал заглянуть в ресторанчик «Лейзи Лейн». Укромное местечко, не все знают о его существовании. Они себя особо не рекламируют. И там хоть весь день сиди, наслаждайся запахом моря и креветок. Свежих креветок! А не китайской пластмассы из «Слаты». Корон… – папа помедлил, подыскивая слова. – Это райский городок на Бусуанге. Там, наверное, европейцев и американцев больше, чем туземцев.

– Туземцев? – с сомнением переспросила Рита.

– Ну… филиппинцев. Индейцев. Не знаю, как правильно. В общем, местных. Они там улыбчивые. По утрам туристы бегают в спортивных костюмах, завтракают на верандах, а в восемь к отелям стягиваются белые фургончики «Тойота». Они забирают приезжих в туры, – папа неопределённо махнул на рассыпанные по столу проспекты. – В фургончики садятся в купальниках, в тапочках, с масками… И едут на причал, где покачиваются вереницы прогулочных лодок. Ты перебираешься на первую из них: два помощника на весу держат бамбуковый поручень, и ты хватаешься за него, чтобы не упасть, а если упадёшь, то это весело – вода тёплая, чистая. И когда доберёшься до своей лодки, ждёшь остальных. Там стоят лодки маленькие и внушительные, с душевыми и без, с открытыми кухнями или просто с мангалами, но все – традиционные, знаешь, с бамбуковыми противовесами, расставленными по воде, как ножки водомерок. И перед отплытием по ним бегают торговцы с гирляндами и веерами всякого туристического барахла, чипсов, газировок. Ты смеёшься над их проворностью и непременно что-нибудь покупаешь. Совсем ненужное, глупое. Но забавное. И радуешься. Потому что ты на отдыхе. Ни слякоти, ни промёрзшего подъезда, ни переполненных троллейбусов.

Рита давно не видела папу настолько возбуждённым, не слышала, чтобы он так сбивчиво и восторженно говорил о чём-то, кроме планов по возрождению оптики.

– Туристы одеты как попало. Кто в плавательных тапках, кто в ботинках. Кто в ветровках, а кто в ночнушках, натянутых поверх купальника. И все мажутся кремом от загара. И Слава рекомендовал садиться поближе к рулевой рубке, потому что там меньше брызг.

– Миша! – Мама стряхнула одолевшую её робость. – Это безумие! Какие Филиппины? О чём ты? На какие деньги?

– Деньги есть! – Папа остановился возле окна.

– Откуда… Ну хорошо. Если есть, то… Мне каждый день названивают из банка. Почему не погасить кредит? Ты сам говорил, там немного накопилось и…

– Погасим.

– Как?

– Лада, ты доверься мне, хорошо?

Папа отошёл от окна и опустился перед мамой на колени. Рите стало неловко. Она упёрлась подбородком в скрещённые на столе руки. Постаралась укрыться волосами, как капюшоном, и рассматривала старые, намертво въевшиеся пятна на габардиновой скатерти.

– Доверься, и всё будет хорошо. Я хороший игрок. Мне просто нужны правильные фигуры. Не думай об оптике и звонках. На Филиппинах мы выдохнем. Проживём неделю так, будто Иркутска не существует. Будем каждый день плавать на лодках по разным островкам и пляжам. А вечером возвращаться в Корон. Вечером там всё преображается. Туристы снимают купальники, надевают платья и костюмы, расходятся по ресторанчикам и сидят до темноты под звуки живой филиппинской музыки.

– Это тебе тоже Слава рассказал?

– А ещё по Корон каждый день в пять утра катится белый грузовичок мусоровоза. У него над кабиной громкоговоритель, и на всю улицу играет одна и та же зацикленная «Песня басуреро», то есть «Песня мусорщика». И так двадцать пять лет. «Мусор не выбрасывай на дорогу. Мусор, чтобы не получить штраф. Не волнуйся, мы приедем, чтобы собрать весь мусор».

– И это песня? – усмехнулась мама.

– Да! – Папа поднялся с колен и вновь принялся ходить по кухне с истовостью одержимого. – Каждый день! Двадцать пять лет! Все просыпаются под игривое «Басура», то есть «Мусор», и вступительный хор, такой торжественный, страдный. Представляешь?

– Наверное, там очень чисто, – с сомнением ответила мама.

– Да… А главное… Главное, эта зацикленность – победа над временем. Курортные дни проходят как один. Один бесконечный день отдыха без путаных смет и отчётностей.

– Но почему февраль? Ты забыл? У нас школа… У нас с понедельника подготовительные курсы!

Мама была права. Трёхмесячные подготовительные курсы при Иркутском университете. Факультет сервиса и рекламы популярностью не пользовался, но бюджетных мест на нём выделяли мало. Средний проходной балл невысокий – семьдесят один, но ЕГЭ по истории Риту пугал, в отличие от русского и обществознания, а идти на платное ей точно не хотелось. Уж лучше устроиться работать и подождать следующего года. Ну да… Мама с ума сойдёт.

– Почему не потерпеть до каникул? – настаивала мама. – Почему такое чувство, что мы бежим? Вдруг сорвались и… Миш, это как-то связано?

– Что?

– Что нас пытались обворовать и…

– Да ну, глупость какая. Как это может быть связано?!

Папа рассмеялся. Смех прозвучал делано. Или Рите показалось? В любом случае, с папой явно что-то происходило. Даже после выселения из Дома быта он не выглядел таким раздёрганным и… чужим.

– Про школу и курсы я не забыл. Мы вылетаем двадцать третьего февраля. Вернёмся четвёртого марта. Рита пропустит немного. Не трагедия. Там ведь и двадцать третье перенесут с воскресенья. И у кого-то будет день рождения, – папа рассеянно посмотрел на Риту, – а у нас с тобой годовщина. Почему не отпраздновать всё поездкой на Филиппины? Лада… послушай, я устал. Надеялся, что ты обрадуешься и поддержишь. А мне твоя поддержка пригодится.

– Прости…

Мама поднялась со стула. Заставила папу остановиться и обняла его. Она смирилась и других вопросов не задавала. С того дня, как папа уговорил её уйти с кафедры иностранного языка, мама вообще редко с ним спорила. Тогда дела в оптике шли хорошо, и Самоедовы могли позволить себе другую жизнь.

Следующий час мама развлекала папу, переводя отрывки из принесённых им проспектов. Предлагала заранее договориться, в какой из туров отправиться в первую очередь: «Супер алтимит» за две тысячи песо или «Айленд эскапейд» за тысячу семьсот. Перечисляла места, где им предстояло побывать: озеро Барракуда, озеро Каянган и парк Луалхати. Сказала, что погружаться к потопленной японской канонерке точно не станет, а вот в «Биолюминесцентный ночной тур» с плавучим рестораном съездила бы напоследок.

Рита в свою очередь украдкой вычитала в интернете о январском извержении вулкана Тааль – сейсмологи зарегистрировали больше шестисот мелких землетрясений. «Проснувшийся вулкан засы́пал Филиппины трёхсантиметровым слоем пепла. От пепла особенно страдают животные – он забивается в их шерсть и дыхательные пути». Кроме того, Рита нашла несколько статей о новом коронавирусе. В Китае опасались эпидемии. Три человека уже скончались за пределами Китая, один из них – на Филиппинах. Рита не стала говорить об этом маме, не хотела её пугать, но показала ей прошлогоднее забавное видео, где на филиппинского президента во время выступления забрался громадный таракан. Рита с папой смеялись над маминой реакцией, потом отпустили её мыть посуду, а сами разошлись по комнатам.

Перед сном родители шептались о предстоящей поездке, о двухдневном туре с дюгонями за три тысячи песо: «Мы заберём вас на частный остров с белоснежными рощами персиков, подводными лесами кораллов и восхитительными дюгонями!» Шёпот прерывался смехом и счастливой вознёй под одеялом. Кажется, мама с папой вновь ладили. Но Риту не отпускала давящая тревога. Томительное предчувствие, объяснить или выразить которое Рита не могла.

Глава четвёртая

Латерна магика

– Это то, о чём я думаю? – Дима положил руки на крышку деревянного ящика.

Таких ящиков, выкрашенных в жёлтый и пронумерованных, в подвале «Изиды» было много. В них хранились наиболее загадочные артефакты – Максим называл их зацепками, которые его отец, Шустов-старший, и другие основатели «Изиды» не успели изучить или отложили до лучших времён. Лучшие времена для них не наступили. Из пятерых основателей погибли четверо. Последним в перуанских джунглях погиб сам Шустов. Его измученное многолетними лишениями тело было погребено под скальными обломками. В живых остался лишь Покачалов, сейчас сидевший наверху, в торговом зале, и занимавшийся покупателями, – он располнел больше обычного, продолжал обливаться по́том в духоте натопленного помещения и неустанно тёр платком влажную лысину.

«Изида», основанная в девяносто восьмом году, изначально работала по заказам аукционных домов: искала утерянные предметы искусства, изучала их, готовила к последующей продаже или помогала им навсегда укрыться в домах частных коллекционеров. Шустовстарший и его друзья, все – выпускники Строгановки, отправлялись в затяжные экспедиции, не страшась ни пустынь, ни сельвы, но десять лет назад, после первых смертей и череды неудачных сделок, «Изида» превратилась в обычный антикварный магазин, спрятанный в одном из переулков Нового Арбата. О новых расследованиях Покачалов не помышлял, пока в стенах магазина не появился Максим.

Шустов-младший добрался до подвальных помещений с архивами и месяцами пропадал в главном из них – в жёлтой комнате, где сегодня его и застал Дима. Жёлтой её назвали из-за цвета ящиков с артефактами. Цвет стен, едва проглядывавших за переполненными стеллажами слева и справа, определить было трудно.

Максим откинулся в глубь вольтеровского кресла и беспечно наблюдал за другом, стоявшим по другую сторону П-образного стола. Они с Димой вместе учились на журфаке Московского политеха, на четвёртом курсе, правда, после зимней сессии Максим в университете появлялся редко. В прошлом году он уже потерял стипендию. Осталось попасть под отчисление. Диме никак не удавалось выяснить, какое из архивных дел настолько увлекло Максима, что тот порой ночевал в «Изиде». Дима изводил его звонками и приезжал в Зеленоград, где Максим снимал квартиру, заваливался с допросами в дом к его маме в Клушино. Наконец добился своего. Ответы лежали тут, в деревянном ящике, – Дима бережно приподнял крышку.

Незакреплённая, крышка поддалась легко. Дима замер, не зная, куда её пристроить. Стол был завален книгами, растрёпанными кон-волютами и подшивками чёрно-белых распечаток. Возле ящика лежали папки, среди них – папка «Альтенберг. 2001–2002. АН‐02/ 341ФИ». Номер отсылал к ящику и его содержимому. За монитором виднелась рамка фотографии, сделанной Максимом позапрошлой осенью в перуанском Трухильо: Дима и его сестра Аня позировали на фоне тёмно-зелёной амброзии. Ещё несколько фотографий были разбросаны по столу. Дима опустил на них крышку, затем развёл пальцами древесную стружку, наполнявшую ящик, и обмер.

– Кажется, я знаю, о чём будет моя следующая книга, – воскликнул он, вынимая деревянную шкатулку, о которой минутами ранее прочитал в подшивке по делу Альтенберга.

– Ты «Кровь джунглей» не закончил.

– Закончу, – поморщился Дима, вспоминая список запутанных, местами оборванных глав. Собрать из них единый приключенческий роман пока не получалось. – Главного я добился: Татьяна Тимофеевна проведёт мою книгу вместо дипломной работы. Точнее, «Кровь джунглей» засчитают творческим приложением, останется написать две вводные главы о «проблемах синтеза научного краеведения и журналистики» и прочей методологической чуши.

Дима осматривал шкатулку, выискивал отмеченные ещё Шустовым-старшим детали: «BH» на выступе левой стенки и «Tolle. Lege» на выступе правой.

– Возьми… Читай… – промолвил Дима. – Эти слова помогли Блаженному Августину обратиться к Христу и стали девизом ордена августинцев. В данном случае они – ключ к тайне девятнадцатого века. Феноменально… Думаешь, твой папа сразу догадался?

Дима постучал костяшкой среднего пальца по набалдашнику с девизом августинцев, прислушался к раздавшемуся полому звуку. Отстегнул застёжки и заглянул внутрь шкатулки – провёл пальцем по квадратному наросту на дне. Наконец положил шкатулку обратно в ящик и, уткнувшись кулаками в столешницу, потребовал подробного отчёта.

– Рассказывай, чем конкретно ты тут занимался последние месяцы. Почему вообще заинтересовался делом Альтенберга. Что успел сделать твой папа. И… с чего ты взял, что сделаешь больше?

– Наберись терпения. Тут надолго, а мы опаздываем. И основные материалы я перевёз в Клушино.

– В Клушино? Ты же… Я думал, вы с Аней поживёте у тебя в Зеленограде.

– Поживём в Клушине.

– Ясно… У вас всё в порядке?

– Там и выясним.

Максим выглядел безучастным. Умел скрыть чувства. Дима и не собирался вникать в его отношения с Аней. Ещё не хватало. Диму волновали лишь шкатулка и связанная с ней история.

Сестра прилетала завтра рано утром. Она предупредила, что пробудет в Москве почти неделю, прежде чем вернуться на учёбу в Мадрид. Максим обещал своей маме подъехать к четырём и подготовить дом к Аниному дню рождения. Они с Димой действительно опаздывали.

– Ну хоть покажешь, как она работает?! – взмолился Дима. – Не могу же я уйти просто так.

– Покажу. – Встав с кресла, Максим обогнул стол. Подал Диме его трость, а сам подхватил ящик со шкатулкой. – В другой комнате.

Из прочитанных материалов Дима знал, что владельцем шкатулки был монах-августинец Бернардино де Эррера, то есть Bernardino de Herrera. Именно его инициалы значились на левом выступе: BH. Летом тысяча восемьсот девяносто четвёртого года он отплыл из порта филиппинской Манилы на стареньком парусно-винтовом корвете «Альмасен де ла Фе». Оставалось два года до расстрела поэта Хосе Рисаля и четыре года до того, как в бухте Манилы американская эскадра потопит испанский флот – захватит Филиппины, а заодно присвоит Кубу и Пуэрто-Рико. Обстановка была неспокойная, и «Альмасен де ла Фе» отбывал в спешке, едва успев проверить оснастку и собрать команду.

Пройдя вдоль северного побережья Борнео, корвет вышел в Индийский океан. Оттуда проследовал в Красное море, рассчитывая в дальнейшем пройти Суэцкий канал, восполнить припасы в Порт-Саиде и устремиться к проливу Дарданеллы. Местами опасное, но в целом заурядное плаванье. Для «Альмасен де ла Фе» оно стало последним. Корвет навсегда застрял в северной части Красного моря. Подвёл лоцман, не сумевший провести судно между скоплениями островков и выступавших над водой рифов. Получив крупную пробоину ниже ватерлинии, «Альмасен де ла Фе» затонул неподалёку от пустынного египетского берега.

Команда и пассажиры перебрались в спасательные шлюпки и к вечеру следующего дня благополучно доплыли до ближайшего порта. Погиб один человек. Бернардино де Эррера. В отчёте капитана значилось, что монах-августинец рванул в свою каюту, надеясь захватить важные для него вещи. О каких вещах шла речь, капитан не знал. Упомянул только, что Бернардино де Эррера путешествовал с обитым медью деревянным сундуком из красного дерева нарры.

«Альмасен де ла Фе» лёг на илистое дно, как отмечал в записях Шустов-старший, весьма удачно: почти без крена и дифферента, на глубине чуть больше двадцати метров. И без того почти разорившийся судовладелец давно просрочил выплаты по страховке, а поднять корвет самостоятельно, разумеется, не смог – опять же, не нашлось денег. В итоге продал его за ничтожную сумму, и годом позже новый владелец поднял с «Альмасен де ла Фе» всё наиболее ценное, в том числе сейф судового казначея. В сейфе вещей Бернардино де Эрреры не оказалось.

С тех пор о затонувшем корвете не вспоминали. Прошло восемьдесят лет. Судно затянуло пятиметровым слоем ила. Его киль упокоился на смеси гальки и песка, под которой начиналось скальное основание, и на двадцатиметровой глубине волны не беспокоили «Альмасен де ла Фе». Корвет пролежал бы там, законсервированный, хоть дюжину веков, но после арабо-израильской войны в тысяча девятьсот семьдесят третьем году Египет занялся расчисткой Суэцкого канала. Потребовалось подорвать затерявшиеся в канале мины, поднять два десятка затонувших судов, и местные моряки наткнулись на останки «Альмасен де ла Фе».

Корвет был обследован вторично. Египтяне его буквально выпотрошили. Они извлекли даже крестильные монеты из форштевня. Надежды отыскать испанские сокровища, подобные тем, что разбросаны по Атлантическому океану после времён «Серебряного флота», не оправдались, но помимо прочего водолазы подняли на берег путевой сундук Бернардино де Эрреры.

– Кстати, в подшивке не сказано, почему сундук уцелел, – заметил Дима, когда Максим вывел его из жёлтой комнаты и повёл по узкому подвальному коридору «Изиды».

– Сундуку повезло, – Максим кивком указал на нужную дверь, и Дима, перехватив трость под мышку, поторопился её открыть. – Когда корвет затонул, на него упала бочка дёгтя.

– На корвет?

– На сундук.

– Откуда в каюте монаха взялась бочка с дёгтем?

– Точно неизвестно. Может, не выдержали переборки и бочка завалилась из соседней каюты. Или упала сверху. Или сундук сам провалился в трюм. В общем, египетские водолазы нашли сундук залитым дёгтем. К тому же глубоко в иле. В итоге он сохранился почти неповреждённый.

Дима щёлкнул выключателем. Когда проморгались люминесцентные лампы, он увидел, что Максим привёл его в мастерскую. Здесь по углам стояли два верстака, под чехлом виднелся простенький токарный станок. На жестяных полках размещались инструменты, а центр комнаты занимал прямоугольный стол с приставленными к нему стульями.

Пахло тут пылью и ржавчиной, угадывался кисловатый аммиак. Постукивая тростью по бетонному полу, Дима прогулялся до дальней стены с двумя откидными окнами под потолком и обнаружил там среди обломков багета знакомый рисунок. Аня зарисовала их втроём с Максимом под старым баньяном, неподалёку от представительства «Изиды» в индийском Ауровиле. На рисунке все трое выглядели счастливыми, улыбались. Хороший день. И Максим ещё ходил без седой пряди в каштановых волосах, без горбинки сломанного носа.

– Сундук до сих пор в Хургаде?

– Да. – Максим поставил жёлтый ящик на стол и взялся губкой стирать засохшие надписи с громоздкой маркерной доски. – Отец его видел. В местном музее. Он у них в хранилище, с остальными вещами Эрреры.

Сундук оказался главной находкой египтян. Помимо коленкоровых и полотняных одежд августинца удалось извлечь десяток церковных книг с переплётами, инкрустированными сердоликом и топазами, кое-какую церковную утварь и два серебряных креста. Кроме того, уцелели документы и запечатанные письма. Там же наверняка хранилась и шкатулка монаха, однако в переданном музею списке она не значилась. Шустов-старший предположил, что шкатулка, а с ней другие показавшиеся египтянам наименее ценными предметы «затерялись в пути», точнее – перебрались из морского ила на местные рынки Хургады, где всегда хватало любителей старины. Возможно, сохранившиеся письма изначально лежали именно в шкатулке; в них ничего примечательного Шустов не обнаружил.

Продать неказистую шкатулку не удалось. В послевоенное время сделать это было трудно. Скорее всего, она с полгода кочевала из рук в руки, пока не очутилась на палубе советского тральщика, – если верить воспоминаниям механика Альтенберга, он выменял её у местного рыбака. Чуть ли не на банку тушёнки. Затем шкатулка двадцать семь лет пролежала в Малаховке, пока девятнадцать лет назад внучка Альтенберга не принесла её в «Изиду».

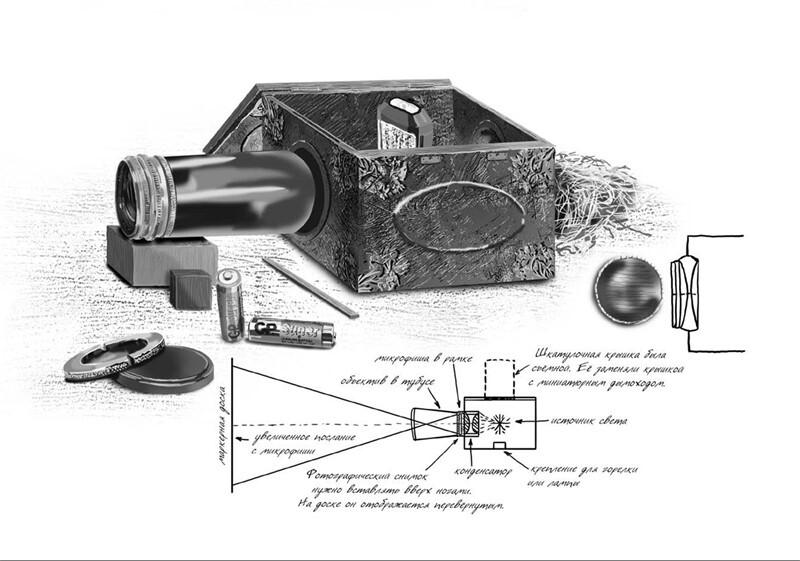

Шустов-старший с привычной дотошностью отследил бытование шкатулки, но Диму восхитило другое: как отцу Максима удалось походя раскрыть её тайну. Оставив внучку Альтенберга в торговом зале, он открыл тёмно-вишнёвую дверь, пересёк основное хранилище «Изиды», проскользнул за потайную серую дверь, прикрытую от чужих взоров развешанными на металлических щитах старинными шпалерами, спустился в подвал и наконец зашёл сюда, в мастерскую. Минутой позже Шустов-старший произнёс два заветных слова, теперь повторённые Димой:

– Латерна магика.

– Верно. – Максим очистил маркерную доску.

Пока он доставал из ящика новенький светодиодный фонарик и оставшийся после Шустова-старшего объектив от фотоаппарата «Зоркий», Дима в нетерпении прогулялся до токарного станка и спросил:

– Думаешь, мы сделаем больше, чем твой папа?

Максим не ответил. Возился с объективом – вправлял его в алюминиевый тубус. Всё необходимое для наглядного опыта лежало в ящике.

– Вообще, сейчас многое изменилось, – сам себе ответил Дима. – Оборудование другое и…

– У отца хватало проектов, – отозвался Максим. – Он не слишком верил в шкатулку.

– А ты? Почему ты веришь? Почему вообще выбрал дело Альтенберга? В архивах много всякого. Честно, я думал, тебе понравится дело Тюрина по Восточному Саяну. Любопытно ведь. Статуэтки оборотней, белый нефрит и затерянное племя карагасов…

– Готово.

Дима, отмахнувшись от саянских оборотней, поторопился к выключателю. Представил, как девятнадцать лет назад Шустов-старший в предвкушении зашторил окна и погрузил мастерскую в темноту.

«Tolle. Lege» было прямым указанием, краткой инструкцией, отсылавшей не к письмам, а к дополнительному посланию, вживлённому в само деревянное тело шкатулки. «Возьми. Читай». Достаточно надавить на наружный выступ правой стенки – тот самый, где красовался девиз августинцев, – повернуть его по часовой стрелке, и выступ, в действительности бывший защитным колпачком, выпадал. Возможно, когда-то он снимался без особых усилий, но Шустовустаршему пришлось воспользоваться инструментами, прежде чем он увидел, чтó под ним прячется.

Внутренний выступ выкручивался таким же образом. Без колпачков становилось очевидно, что они прикрывали сквозное отверстие диаметром в одиннадцать сантиметров, то есть почти во всю высоту правой стенки. Верхняя планка стенки сдвигалась – и в открывшуюся щель монах Бернардино де Эррера или кто-то другой из августинцев опускал тонкую деревянную рамку. В рамку были заключены два перетянутых бумажным кантом стёклышка. Зажатое между стёклышками, хранилось то, что Бернардино де Эррера обязался доставить в Испанию. То, что завлекло его в каюту тонущего «Альмасен де ла Фе». Микрофиша. Плоский фотографический снимок, уменьшенный в семьдесят раз по сравнению с оригиналом и заполненный знаками, невооружённым глазом не различимыми.

К отчёту по делу Альтенберга Шустов-старший подшил краткую справку от Покачалова, указавшего, что подобные снимки появились в середине девятнадцатого века. Во время франко-прусской войны их использовали для передачи военной корреспонденции из осаждённого Парижа – почтовый голубь переносил сразу по два десятка уменьшенных посланий. Чтобы прочитать крохотные буквы или разглядеть мельчайшие чертежи, микрофишу помещали в простейший проекционный аппарат – в латерну магику, то есть «волшебный фонарь», предок современных проекторов. Именно такой фонарь, замаскированный под шкатулку, и вёз Бернардино де Эррера.

В стенке шкатулки, скрытые под набалдашниками, размещались рамка с микрофишей и оптический конденсатор из двух плосковыпуклых линз. Конденсатор фокусировал свет на зажатой между стёклышками микрофише. Оставалось разместить источник света – он крепился в квадратном наросте на дне шкатулки, – затем снаружи прикрепить к стенке съёмный объектив, которым в те годы служила обычная двояковыпуклая линза, и на любой гладкой поверхности появлялось различимое, увеличенное в десятки раз изображение скрытого послания.

Августинцы едва ли использовали электрический свет. Первые электростанции в Маниле появились лишь незадолго до того, как «Альмасен де ла Фе» отправился в последнее плаванье. Шустовстарший предполагал, что в шкатулке Бернардино де Эрреры размещалась керосиновая горелка. Покачалов писал о наиболее вероятном применении газовой лампы. Сейчас, сто двадцать шесть лет спустя, Максим готовился использовать светодиодный фонарик.

– Странно, что шкатулка… неказистая, – прошептал Дима и аккуратно сел на стул, будто сторонним звуком разрушил бы волшебство допотопного проектора.

– Шкатулку с инкрустацией могли выкрасть ради неё самой, не зная о скрытом послании.

– Ну да, логично.

При свете фонарика Дима наблюдал, как Максим прижимает к шкатулке тубус с объективом. Тубус ставился на разноцветные деревянные кубики – первое, что попалось под руку Шустовустаршему, да так и сохранилось в общем наборе. Дима усмехнулся, подумав, что кубики он позаимствовал из игрушек тогда ещё маленького Максима.

– Почему просто не перевезти микрофишу? – вновь шёпотом спросил Дима. – Зачем всё усложнять? Подшить её в рясу или в пояс… И не надо никаких шкатулок. А там уж адресат пусть пользуется своей латерной магикой.

– Может, изначально и подшивали. – Максим пристраивал на место фонарь. – А потом решили, что проще передавать шкатулку.

– Подумали, что так изящнее?

– Надёжнее. Шкатулкой можно воспользоваться в любой момент. А неприкрытый волшебный фонарь привлечёт внимание. Рано или поздно кто-нибудь захочет узнать, зачем он в церкви.

– Да… Переносная латерна магика.

– Готово.

Максим снял с тубуса заглушку – и на маркерной доске появилось пыльное желтовато-серое изображение. Пришлось повозиться с объективом, прежде чем оно стало достаточно чётким. Дима, не сдержав восхищения, поднялся со стула. Стоявшая рядом трость скользнула по кромке стола и глухо ударилась о бетонный пол. Дима и не подумал её поднять. Пусть хоть в щепки разлетится. Сейчас не до неё.

– Замечательно!

Дима с жадностью всматривался в каждую из проступивших строк тайного послания. Вышел из-за стола и шагнул поближе к доске, чтобы разглядеть монохромную шапку, обрамлявшую витиеватый заголовок. В шапке виднелись изображения креста, знакомых слов «Tolle! Lege!» и двух символов: раскрытой книги и охваченного огнём, пронзённого стрелой сердца.

– «Книга символизирует преданность поиску знания, как земного, так и божественного», – Дима по памяти воспроизвёл отрывок из отчёта Шустова-старшего. – Эмблема ордена Святого Августина… Вряд ли Эррера знал, о чём написано в послании.

– Если и знал, то не запомнил во всех деталях.

– Да, детали тут важны. Вот он и бросился в каюту. И погиб. А продублировать послание монахи не успели. Началась война. Получается, кроме нас, теперь никто не знает тайну августинцев? Она утонула вместе с корветом… У тебя же есть перевод?

– В Клушине.

– Ясно…

«Альмасен де ла Фе» был ключевым, но не единственным и далеко не самым интересным затонувшим судном в этой истории. Диме не терпелось ознакомиться с полным переводом послания, однако он, заворожённый, не мог оторваться от проекции на магнитной доске. Знал, что делает первый шаг на долгом пути к развязке очередного дела «Изиды», и хотел сполна насладиться предвкушением.

– Значит, Филиппины, – промолвил Дима.

– Я вылетаю в Манилу на следующей неделе, – отозвался Максим.

– Я?! – вскрикнул Дима.

Очарование от ожившей латерны магики пропало.

– Что значит я́ вылетаю?! Как будто не знаешь, что я хочу с тобой!

Максим, рассмеявшись, вынул из шкатулки фонарь и пошёл к выключателю.

– Что тут смешного? – не успокаивался Дима.

– Билеты куплены на нас двоих. Летим вместе.

Глава пятая

Жёлтая папка

Филиппины встретили Диму чередой плакатов. Первый многоязычно приветствовал гостей манильского аэропорта и обещал им чудесный отдых на любом из семи тысяч местных островов, остальные плакаты выглядели чуть менее дружелюбно. «В случае землетрясения сохраняйте спокойствие и следуйте в обозначенную зону эвакуации» с набором картинок, объясняющих, где и как прятаться от падающих обломков. «Африканская чума свиней – угроза филиппинскому свиноводству» с перечнем стран вроде Польши и России, откуда обычно прибывает зараза. Запрет на ввоз растений и почв без разрешения, выданного Бюро растениеводства, запрет на сбор живых или мёртвых кораллов, запрет на оребрение акул и ещё десяток разномастных запретов. Главный плакат рассказывал о новом коронавирусе 2019‐энКоВи из Уханя. В дополнение Дима обнаружил табличку с цветовой гаммой мочи, благодаря которой приезжие могли определить у себя обезвоживание и вовремя обратиться в одну из замечательных филиппинских клиник.

– Вот уж точно добро пожаловать. – Дима неспешно вышагивал по аэровокзалу и радовался тому, что в итоге прилетел один. Максим, окажись рядом, подгонял бы его каждую минуту.

Отстояв очередь к обменнику, Дима взял такси и отправился прямиком в отель. Самолёт приземлился в первом часу ночи, и осмотр города пришлось отложить на следующий день.

Дима надеялся до возвращения в Москву набросать черновик новой книги, посвящённой делу Альтенберга. Разумеется, не было гарантии, что Максим до конца раскроет тайну августинцев, но этого и не требовалось. Достаточно наметить канву истории, а дальше свою роль сыграет воображение. Без него не обойтись в любом случае. «Что скажем мы людям в Англии, когда они попросят позабавить их нашими рассказами?» Кутзее в «Мистере Фо» прав. Читатель расстроится, если в романе о тропической стране не найдётся диковинных фруктов, змей и львов. И куда без людоедов? Ну или хотя бы одичавших августинцев, вынужденных веками скрываться в церковных катакомбах. Они ждут Максима. И готовы встретить его градом ядовитых стрел. Хотя… в катакомбах стрелы градом не полетят – тесновато.

Зарегистрировавшись в отеле и поднявшись в номер, Дима сразу позвонил Максиму. Узнал, что в Испании тот задержится по меньшей мере на пять дней. Организовать экспедицию на Филиппины оказалось нелегко. Сама «Изида» не могла обеспечить её сполна, и Максим обратился в севильский холдинг «Форталеза дель Сур», с которым прежде сотрудничал его отец, Шустов-старший. Новый владелец холдинга – дочь предыдущего – хорошо знала Максима и согласилась ему помочь. Благодаря ей в Кадисе удалось арендовать катер и необходимое оборудование, а также нанять юриста и команду надёжных водолазов. Куда труднее было договориться с филиппинскими властями.

Дима пришёл в ужас от перечня требований, свалившихся на «Изиду», и решил, что не упомянет их в своём романе. Его герои просто сядут на яхту и, захватив парочку помповых ружей, отправятся к месту назначения. От Максима же потребовалось расписать подробную техническую и экологическую программу запланированного исследования, заверить её в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, в Бюро горных работ и наук о Земле и ещё в десятке бог знает зачем придуманных контор. Следом Максим подписал соглашение с филиппинской береговой охраной и с Комиссией национального наследия, внёс залог в Государственную систему страхования услуг. Скукотища! Никто в здравом уме не додумается расписывать подобные препоны в приключенческом романе и тем более не захочет о них читать. Но даже этих соглашений и договоров оказалось мало. Дима не знал, чем именно сейчас занят Максим, ему было достаточно того, что в конечном счёте сотрудники «Изиды» получат официальный статус «охотников за сокровищами».

– Охотник за сокровищами, – медленно произнёс Дима, лёжа на кровати и рассматривая своё отражение в блестящем потолке.

Максима нет, значит, никто не помешает Диме заранее подыскать живописные места, где в будущем развернётся действие его книги. Он самостоятельно продвинется в деле Альтенберга, необходимые материалы у него на руках. Достаточно поспрашивать нужных людей. Максим скажет ему спасибо.

Раззадоренный, Дима уснул лишь к рассвету, но в десять часов уже вскочил с кровати. Наскоро ополоснувшись, надел лёгкую клетчатую рубашку, шорты и достал из чемодана пошитые на заказ ортопедические сандалии. В восьмом классе Дима сломал бедро – два месяца пролежал со спицами на вытяжке, но в итоге все равно левая нога у него стала короче правой на три сантиметра. За восемь лет разница увеличилась ещё на полсантиметра. Дима вынужденно носил обувь с подошвами разной высоты, однако, несмотря на боли, примирился с покалеченной ногой и старался о ней не думать. В конце концов, она не помешала ему участвовать в экспедициях, из которых не возвращались и более здоровые исследователи.

Нацепив поясную сумку с документами и подхватив трость, Дима выскочил из номера. Раскалённая под февральским солнцем Манила его не разочаровала. Дима пришёл в восторг от зловония многочисленных речушек, вроде речушки на пересечении проспекта Арельяно и Окампо-стрит – одного из мелких каналов, ведущих в главную реку Пасиг. От каналов несло плесенью, мочой и бензином. Они напоминали открытую застойную канализацию, где вместо воды текла мокротная жижа и пёстрая смесь пластикового мусора. Их зловоние отчасти разбавлял доносившийся из закусочных аромат жареного мяса и специй.

Город был затянут клубами строительной пыли и смогом от костров в бедных кварталах. Дышать приходилось через носовой платок. Дима пожалел, что не закупил перед поездкой медицинских масок. Бетонный тротуар покрывали пятна раздавленных тараканов – слишком уж крупных, будто нарастивших лишнюю пару крыльев и ножек. Возле бордюра встречались и раздавленные кошки, а прятавшиеся за мусорными баками живые кошки выглядели истощёнными.

Пренебрегая автобусами, разобраться в маршрутах которых было невозможно, Дима брёл по центральным улицам. Манилу будто заново отстраивали после очередного землетрясения – вроде тех, что не раз тревожили город в прошлом. Всюду шла нескончаемая стройка. Возводились эстакады, малоэтажные и высотные дома, прокладывались дороги. Город дрожал от шума отбойных молотков, а грязные машины, визгливо сигналя, продирались через лабиринт временных ограждений. Внутри кварталов собиралась и тут же нарушалась хаотичная планировка новоявленных улочек. И везде встречались самодельные лачуги из строительного мусора. Они вырастали в любом свободном закутке, будь то обочина автострады или проём между бетонными плитами, – главное, чтобы нашлось к чему прислонить убогие крышу и стены. На пустырях перед скелетами будущих высоток плодились целые деревни подобных сшитых внакрой лачуг.

Проходя вдоль забора, Дима видел обрезки фанеры, листового железа и тростниковых фашин – лишь по ядовитому запаху туалета и торчащей из щели чёрной пятке догадывался, что смотрит на жилой барак, где ютится бедная семья. Впрочем, чистотой не отличались и полноценные бетонные дома. Нередко они напоминали гигантский помойный контейнер, до отказа набитый людьмитараканами. Каждый этаж таких домов защищался от соседей сверху протянутым на всю длину фасада козырьком. Мусор летел прямиком из окон, падал на козырёк, застревал на нём, но по большей части сваливался дальше. В итоге нижние этажи утопали в гниющих отходах.

Пройдя несколько улиц, Дима убедился, что в лачугах живут не только бедняки. Подчас из-за грязной фанерной двери выходили ухоженные филиппинцы с портфелями, в нагуталиненных ботинках и с чистыми полотенчиками, аккуратно подоткнутыми за шиворот рубашки. В руках у них поблёскивал чехол мобильного телефона, а некоторые из них уезжали от дома на скутерах. Заглянув в дверной проём, Дима замечал чистый внутренний дворик, огороженный кухонный уголок и разгуливающего на привязи петуха. Петухи тут встречались лощёные, даже если их хозяин лежал в отрёпках, с пыльной нечёсаной шевелюрой.

Диме вспомнилось: «Живут же люди в этих климатах, и как дёшево!» – из «Фрегата „Паллада“» Гончарова. В прошлом году прочитал его для доклада в университете; готовясь к Маниле, пролистал заново. «Одежда – кусок полотна или бумажной материи около поясницы – и только; всё остальное наруже; ни сапог, ни рубашек. Пища – горсть рису, десерт – ананас, стоящий грош. Жить, то есть спать, везде можно: где ни лягте – тепло и сухо». Кажется, за полтора века Манила изменилась мало. Разве что нанесло бетонной пыли да людей стало больше.

– А у нас-то теперь шубы, сани, визг полозьев… И опера.

– Нет. Великий пост и война.

Дима отправился на Филиппины с единственной целью – собрать материал для книги. Общую грязь и нищету он наблюдал с интересом энтомолога, а любое неудобство отстранённо примерял на своих будущих героев. Здесь хорошее место для погони, там – для перестрелки или драки. Тут мог бы жить злодей – из тех, что держат за поясом малайский крис и готовы на любое преступление за голубенькую купюру с рифом Туббатаха.

Устав от пыльного центра, Дима сверился с «Гугл-картами» и отправился к прогулочной набережной. Добравшись до пересечения проспекта Кирино и шоссе Осменья, застрял у входа в забегаловку, где можно быстро перекусить и заодно прикупить шлёпки со стразами. Не понимал, как проскочить сквозь вереницы машин, сплетённые в сплошной ползущий ковёр, и с восторгом следил за торговцем, лавировавшим по проезжей части с корзиной, – задрапированный с ног до головы, он вразнос торговал пучками чеснока и очищенными варёными яйцами, лежавшими в мисках с арахисом. В грохоте грузовиков Дима не сразу распознал мелодию звонка. Звонил Максим. Голос выдал его усталость. О делах в Севилье Максим ничего путного не сказал, а под конец разговора неожиданно попросил Диму быть осторожнее.

– Нашим проектом заинтересовались.

– Кто? – Дима укрывал телефон рукой.

– Трудно сказать. Но заявка «Изиды» привлекла внимание. Кто-то расспрашивал о нас в Маниле. И в Севилье.

– Думаешь, это те же люди, что мешали твоему папе?

– Не знаю. Прошло восемнадцать лет.

– Ясно… Ну, мне-то чего бояться? Я не сотрудник «Изиды».

– В документах указано твоё имя. Ты ведь сам захотел стать «охотником за сокровищами». В общем, поглядывай по сторонам. И никуда не суйся.

Максим ничего не добавил. Даже не попрощался. «Никуда не суйся». Вполне в его духе. Дима, недовольный, сунул телефон в поясную сумку и проскочил рокочущий перекрёсток. От мнимой угрозы он отмахнулся.

Прошагал не меньше пятнадцати километров и теперь прихрамывал больше обычного. Сказывалась жара. Манильское солнце, запертое за стальными пластинами плоского неба, не тревожило, но раскалённый, полный миазмов воздух и духота утомляли. Пот на теле выступал грязный и маслянистый, стереть его со лба рукавом не удавалось.

«Пить хочется – а чего? Вода тёплая, отзывается чаем. Льду, льду бы да снегу: не дым, а лёд отечества нам сладок и приятен!» Гончаров, как и Дима, разгуливал по Маниле в феврале. Почему бы не сделать его героем своего романа? Пусть встанет в истоках интриги. Подслушает что-нибудь, потом опишет в черновиках, но из итоговой публикации «Фрегата „Паллада“» исключит… Развлекая себя подобными мыслями, Дима по проспекту Кирино добрался до набережной. После пройденных улиц она смотрелась опрятной, и солёный запах моря явственно смягчал городское удушье, однако тут за Димой увязались дети.

Их было трое. Старшему лет семь. Плюгавые, грязные, в драных штанах и футболках, с полотном серой ткани на плечах, накинутым на манер пончо. Они затрусили следом, и Дима ускорился. Старший из мальчишек его нагнал: шёл с ним вровень, а левой рукой, протянутой из-под накидки, настойчиво преграждал путь. Диме было неприятно, что чья-то грязная ладонь упирается ему в грудь. Пробовал отмахнуться от попрошайки – тот оказался прилипчивым, не уступал и продолжал жалостливо просить подаяние. Они так и шли по набережной, пока Дима не сообразил: правая рука мальчишки не бездействует. Под прикрытием накидки тот расстегнул молнию на поясной сумке и запустил в неё цепкие пальцы. Дима лишился бы кошелька, если бы вовремя не оттолкнул мальчишку. Церемониться не стал и прежнюю брезгливость позабыл. Увидел расстёгнутую молнию и помятые страницы паспорта. Пальцы воришки ощупывали всё вслепую. От кошелька их отделяла пачка бумажных платков и блокнотик с отрывными листами.

– Вот поганец! – Дима выругался по-русски и, разозлённый, замахнулся тростью.

Мальчишки рванули с места. Втянули голову в плечи, опасаясь, что вслед им полетит трость с пугающим набалдашником в виде драконьей головы или один из лежавших неподалёку камней, но Дима кидаться ничем не собирался. Наскоро проверил сумку, убедился, что всё на месте, и остался доволен случившимся – почему бы не включить этот эпизод в книгу? Воришка молодец. Хорошо придумал трюк с накидкой. Наверняка сидит тут с друзьями дни напролёт и караулит иностранцев с поясными сумками. Лёгкая добыча.