автордың кітабын онлайн тегін оқу Трое из Ларца

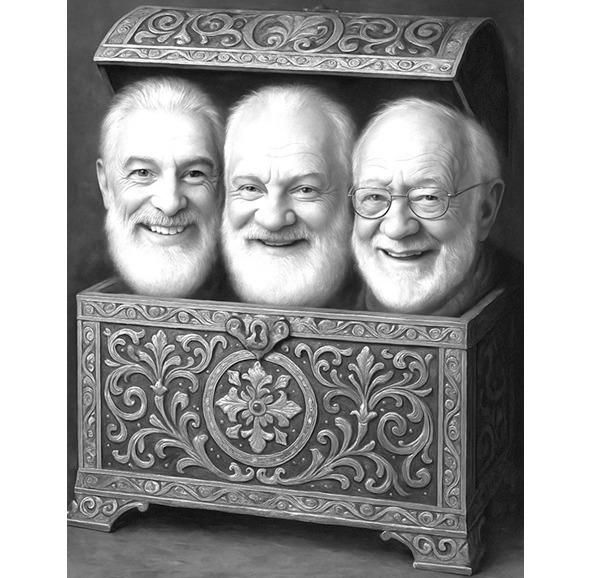

Леонид Куликовский

Валентин Лебедев

Василий Шарапов

Трое из Ларца

Рассказы и повести

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Составитель Леонид Куликовский

© Леонид Куликовский, 2025

© Валентин Лебедев, 2025

© Василий Шарапов, 2025

© Леонид Куликовский, составитель, 2025

Эта книга — встреча трёх авторов, голосов, судеб. Они пишут в своём особом стиле — от лиричной исповеди до философской притчи и реалистического повествования. Их слова звучат по-разному, но сходятся в одном: в любви к Родине, уважении к прошлому и вере в вечные человеческие ценности. На страницах книги оживают образы родной земли, память предков, сила семьи и свет, немеркнущий даже во времена испытаний. Сборник рассказов — это живая ткань души народа, сотканная из правды, любви и надежды.

ISBN 978-5-0068-5735-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание.

* * *

Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве. В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек. Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором фуганков, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет. Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между ними невелика. Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Константин Паустовский

ТРОЕ из ЛАРЦА

или «В начале было слово…»

Крылатое изречение сатирика Евгения Вагановича Петросяна: «Врун в детстве во взрослой жизни становится либо дипломатом, либо писателем», не сразу приобрело для меня осязаемую и результативную составляющую жизнедеятельности.

«В начале было Слово», но не Слово Божественной Ипостаси, а слово отца моего, держащего в руках бритвенный ремень для приложения к моей заднице. Он пристально смотрел в мои невинные, часто мигающие глазки, когда я напористо врал ему, что не брал его молотка с верстака, который почему-то оказался на чурке в конце огорода среди искорёженных шестерёнок и обломков пружины старенького, но исправно нёсшего свою службу обшарпанного будильника.

Потом, в пятом классе, было слово учителя русского языка и литературы Валентина Михайловича, склонившегося надо мной и указывающего в мою тетрадку с сочинением, где было написано: «Израильские экстремисты вероломно напали на Объединённую Арабскую Республику!»

Я-то наивно полагал, что уважаемый педагог при всех одноклассниках похвалит меня за такое заковыристое слово «экстремист!», но у него внезапно побагровел крупный нос. Он громко потребовал от меня объяснить, что значит сие. Я в ответ что-то пролепетал несуразное, типа — «нехорошие люди». В классе раздался смех, а следом в мою физиономию полетели клочки разорванной тетрадки. Весь в слезах выскочил из класса и забился в дальний угол школьного гардероба.

Я очень хотел походить на свою старшую сестру, любимицу нашего учителя словесности; она была примером для всех учеников школы как неподражаемо и умно пишущая сочинения на любую предложенную тему, используя витиеватые, непонятные для меня слова, и за это получала одни пятёрки. По своей наивности и я решил блеснуть перед Валентином Михайловичем, дескать, и мы могём удивлять и восхищать своими «энциклопедическими» знаниями!

Став взрослее, я подружился с Женькой, сыном того же учителя русского и литературы, и почти всё свободное от домашней обязаловки время вчитывался в слово писателей-фантастов Стругацких и Беляева. И всё это — с позволения нашего многоуважаемого Валентина Михайловича Митрофанова, властелина подпотолочных стеллажей с русской, советской и зарубежной литературой.

В долгие зимние ночи, стащив у сестры толстую книгу французского романиста, я с головой укрывался одеялом. Полулёжа на здоровенной подушке, втыкал между грудью и подбородком включённый китайский фонарик, с упоением и трепетом вчитывался в строки, повествующие о захватывающих проделках влюбчивых иноземцев.

Внезапно отдёргивалось одеяло, и цепкая рука отца выдёргивала фонарик. Сурово сдвинув брови, батя высвечивал обложку книги и в растяжку, с сокрушительным обличением произносил:

— Та-а-ак… МопОссаном интересуемся? А не рановато ли?! Завтра поговорим! А сейчас спать!

Конечно же, отец не знал, кто он, этот МопОссан, и про что пишет. Но факт тот, что малолетний сын втайне читает толстую книгу, наталкивало на мысль, что отпрыск занимается вопиющим непотребством!..

В старших классах слово было молвлено в письмах знакомым девчонкам. Их было несколько. И всем хотелось писать и писать! Это было предтечей освоения эпистолярного жанра.

Не думаю, что это было злонамеренным действом — подчинить трепетные сердца девиц ажурным слогом. Вернее всего, мною руководила неосознанная сила самовыражения, от которой я получал удовольствие.

Сестра, обнаруживая под моей подушкой ответные послания, частенько стыдила меня за подобную «всеядность».

— И тебе не стыдно им всем признаваться в своей любви?

На что следовал уклончивый, полный наигранного удивления ответ:

— Но я же не виноват, если они все мне нравятся!

В театральном институте моё враньё начало приобретать форму предлагаемых обстоятельств. Здесь я оказался, как пескарь в чистой проточной воде, среди подобных себе «единовралей»!

Ползая по несвежему полу аудитории актёрского мастерства, мы «врали» своим педагогам, что являемся собирателями ягод (сценические этюды на беспредметные действия), либо представляли себя заядлыми рыбаками. Сосредоточенно разматывали воображаемые удочки, нанизывали на несуществующие крючки воображаемых червячков, замерев, сидели на корточках, вперив свои очи в воображаемый водоём, и с рёвом выдёргивали на воображаемый берег огромных, гнущих до треска удилища не существующих в реальности рыбин! Навыки, приобретаемые в этих упражнениях, способствовали нашему психофизическому раскрепощению и избавлению от боязни «четвёртой стены», то есть публики.

На выпускном курсе мы уже работали словом и телом в образах героев — ролях, служивших нам, будущим драматическим артистам, путёвкой в жизнь на большую театральную сцену.

Городской драмтеатр, в труппу которого я влился по окончании института, представлял сложный многофункциональный производственный организм, в который были включены художественно-постановочная часть, создающая материальное оформление спектаклей (столярный, бутафорский, живописно-декорационный, пошивочный, костюмерный, реквизиторский цеха, службы освещения, механики сцены и электрооборудования). Эти подразделения отвечают за изготовление и эксплуатацию декораций, костюмов и реквизита для создания спектаклей.

Творческий состав — это нерушимая связка актёров и режиссёра, определяющих сценическое действо каждый вечер.

…И было слово режиссёра, молвленное при распределении ролей.

Моим дебютом на профессиональной сцене стала эпизодическая роль Профоса, начальника полиции, по пьесе Григория Горина — «Тиль Уленшпигель».

История, представленная на сценических подмостках, повествовала о событиях нидерландской революции шестнадцатого века, о борьбе народа Фландрии за свободу.

Главный герой Тиль воплощал собой вольный и независимый дух, которому претил осёдлый образ жизни.

От читки пьесы, являвшейся своего рода эскизом, наброском будущей постановки, (где определялись события, взаимодействия между героями и сверхзадачи в целом, и где занятые актёры использовали только свою речь) — до разводки и построения мизансцен с условными выгородками и элементами реквизита уже на сцене — весь этот временной промежуток был настолько увлекательным и всепоглощающим, что мы, участники этого будущего фейерического действа, которое на будущей премьере поразило зрителя масштабными спецэффектами, искромётными танцами и трюками, не ведали ни усталости, ни голода, ни жажды!..

Потом было слово зрителя, прессы районной и краевой — во время гастролей. Слово, которое грело и мотивировало на профессиональный рост. Были и главные роли. Стали узнавать на улицах, жать руку.

Однако, со временем меня начинало свербить сомнение в правильности выбора профессии актёра. Почему?.. Во-первых, драматическое искусство подразумевает беспрекословное подчинение актёрской братии воле режиссёра. И меня эта привязка начинала угнетать и раздражать. А, во-вторых, вхождение в роль, образ сценического героя, было настолько въедливым, что порой лишал сна. И настал тот печальный момент, когда я покинул театр…

Наступил затянувшийся на десятилетия период безвременья и эмоциональной инерции, время, когда все события вокруг тебя происходили вне какого-либо порядка и перспективы. От гнёта уныния спасало чтение. Читал много и по ночам (когда не было сна), закрывшись от домашних в ванной комнате. Круг общения был сведён до минимума: жена, дети и личная физиономия в зеркале, отображающая скорбь ветхозаветных евреев, исходящих из Египта…

И прозвучало слово из уст сестры моей. Она трудилась в редакции районной газеты.

Взглянув на мою скисшую рожу, предложила попробовать себя на писательской ниве, в малых формах: последняя страница имела рубрику «Новые имена».

Прочитав в моих глазах сомнение и растерянность, сестра ободряюще потрясла за плечи и, улыбнувшись, сказала:

— У тебя обязательно получится! Вспомни, как ты крутил эпистолярные романы с многочисленными девицами, врал, не краснея, про свои высокие чувства, убаюкивая их бдительность высокопарным стилем! И, ведь, верили же тебе? Поверят и теперь!.. Вот тебе тема, — сестра подала мне сложенный вдвое листок, — К завтрашнему утру заметка должна быть у меня на редакционном столе. Договорились?

Я, резко выдохнув, дал согласие.

Тема, которую я обязан был раскрыть в небольшом фельетоне, касалась нерадивости службы коммунального хозяйства, не обеспечившей своевременную чистку помоек между старых деревянных двухэтажек. И уж тут меня понесло!

«Зловонные айсберги под лучами мартовского солнца, на глазах дрожащих от страха обитателей трущоб, стремительно превращались в мутные потоки, а от их миазмов у прохожих соседних улиц начинали слезиться глаза и першить в горле! Над помоечным районом поднимался скорбной песней стон страдальцев!..» И в финале — преисполненный распирающих эмоций призыв к властям: «Доколь терпеть?!»

Пробежав несколько раз глазами по своему творению, я, наконец, распрямился. С чувством глубокого удовлетворения и самовосхваления самодовольно произнёс знаменитую фразу великого русского классика: «Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!»

И слава взвилась над моей седеющей главой лавровым венцом летописца районного масштаба!

Похожие обличения возымели результат. И освободившиеся пленники помоек трясли мне руку с восхваляющими моё пишущее острое перо словами: «Защитник ты наш!» Я же в ответ скромно отвечал: «Не надо оваций. Это мой долг гражданина».

Моим любимым писателем на момент, когда я стал пишущим товарищем, был Василий Макарович Шукшин. Виртуозно владеющий словом, как Паганини скрипкой, Шукшин по-актёрски выстраивал диалоги своих героев так, что возникало ощущение его, шукшинского, присутствия среди них. Верное слово Василия Макаровича и его метод предлагаемых обстоятельств я и стал использовать в своих пока ещё робких небольших рассказах.

«Ясность и сила языка совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из неё уже нельзя больше ничего выбросить» — эта формула завершённости работы была выведена писателем Исааком Бабелем. И я старался следовать и этому правилу.

Круг моих читателей, по-прежнему, ограничивался приобретателями районной газеты, а хотелось и ой! как мечталось о расширении аудитории…

…Однажды мне приснился странный сон. Будто иду я по полю пшеничному, раздвигая руками высокие до пояса тугие, зрелые колосья. Вдруг передо мной, словно по мановению волшебной палочки, возникает сверкающий медной облицовкой терем в форме ларца. Стучу трижды в кованую дверь. Из приоткрывшейся двери высунулись по пояс с взъерошенными головами Толстый и Тонкий. Обросшие двухнедельной щетиной, уставились на меня с покрасневшими белками выпученных глаз.

— Что, пришелец, надобно тебе? — в один голос, словно роботы, отчеканили оба.

— Пустите на постой, — отвечаю им.

— А что умеешь делать? — вновь дуэтом вопрошают.

— Писать, — говорю им.

— И только? — приподняв лохматую бровь и презрительно скривив физиономию, фыркнул Тонкий.

— Я ещё и плясать могу «Танец с саблями», — хвастаюсь, — На гармошке играть и петь…

— Спой, светик, не стыдись! — с ехидцей попросил Толстый, прищурив глазки, противно захихикал.

Сделав глубокий вдох, с опорой на диафрагму, затянул во всю глотку: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах!..»

— Берём! Наш кадр! — радостно крикнул Толстый.

— Заходи, — с неохотой отозвался Тонкий.

Внутри ларца, на застеленном зелёным сукном длинном столе лежали две высокие стопки египетского папируса, разрезанного под формат «А-3». Тут же были небрежно раскинутые заточенные и ломаные гусиные перья. У рукомойника стояла большая, плетёная из алюминиевой проволоки клетка с белыми гусями, крылья которых были обмотаны скотчем. Один грустного вида гусь тихо прошипел: «Ещё один изувер объявился», — и мотнул головой в мою сторону. Остальные гуси в знак согласия скорбно закачали своими головами.

Усадив меня на высокий табурет, двое из ларца, скрестив руки на груди, уже нормальным, не роботоподобным голосом спросили, чтобы я желал именно сейчас.

— Мне б поесть чего-нибудь», — тихо ответил я.

— О! Это я сейчас организую! — радостно вскрикнул Толстый и резво засеменил к холодильнику.

Одет он был весьма экзотично — в вылинявшую куртку-«энцефалитку» с протёртыми до дыр локтями, с большим карманом на груди, из которого торчали блёсны со свисающими крючками-тройниками. Брезентовые штаны, облепленные присохшей рыбьей чешуёй, и резиновые сапоги-бродни с завёрнутыми голенищами характеризовали Толстого как бывалого таёжника-рыбака-землепроходца.

— Я тут намедни в Карелию крутанулся, — неслось от открытого холодильника, — Накрутил кое-какие запасы… Ты тушёнку медвежью любишь?.. А клюкву мороженную?.. А харюзка копчёного?..

— Всё буду! — в нетерпении вскричал я, сглатывая обильные слюни и корчась от желудочных спазмов.

— А жареного гуся с брусникой?! — Толстый с сияющей улыбкой предстал перед моими глазами с подносом, на котором красовался жареный, с румяной корочкой, дикий гусь.

— Вам бы только брюхо набить, чревоугодники несчастные! — раздражённо буркнул Тонкий, — А пища духовная не в счёт?

Взяв со стола из папирусной стопки верхний лист, неспешно, с достоинством подошёл к клетке с гусями.

Одет Тонкий был в толстовку, из плотного флиса зелёного цвета, с капюшоном. На груди, с левой стороны был ввёрнут позолоченный логотип с изображением лебедя, устремлённого ввысь.

— Мною только что сотворён сей трактат, повествующий о роли этих благородных птиц в истории человечества, — наклонившись к клетке, он почесал шею высунувшегося гуся, — А вы, уважаемые коллеги, ведали, что сии твари Божии, однажды спасли Рим?

Откинув с высокого лба вьющийся локон седеющей шевелюры и стряхнув с него же на прямой нос очки в тонкой оправе, пристально, поверх стёкол взглянул на нас с Толстым.

— Надеюсь, господа, что мои философские выкладки и исторические факты, найденные мною в древних первоисточниках, и общение на ментальном уровне с Плутархом и Овидием, произведут на вас неизгладимое впечатление. Итак, слушайте и внемлите!

Поднеся исписанный мелким ровным почерком пергамент к лицу, торжественно начал повествовать:

«В пятом веке до н.э. галлы захватили и разграбили Рим, и последним оплотом римлян стал Капитолийский холм. Враги начали скрытое нападение ночью, прокравшись через неприступный, как казалось им, обрыв.

Священные гуси, содержавшиеся в храме Юноны, услышали и подняли громкий гогот. Гуси разбудили римских воинов, один из которых Марк Манлий Капитолийский, первым бросился к стене и отбросил нападавших вниз».

В моей руке, у открытого слюнявого рта зависло гусиное бёдрышко. Превозмогая искушение проглотить его, я продолжал слушать Тонкого.

«Другие римляне тоже проснулись, и совместными усилиями они отбили атаку, предотвратив полное падение города.

С тех пор гуси стали героями Рима, их начали почитать, а собак, которые не подняли тревогу, стали наказывать»…

Я проснулся на самом интересном месте, так и не вкусив аппетитного гуся! Сидя в кровати, долго соображал, к чему это сновидение?! С позиции эзотерики (во что я мало верил) — это означало предсказание потусторонних сил. А, может, это промысел Божий? И это Он, Всевидящий, указывает мне цель, к которой я должен двигаться?..

Освоив мало-мальски интернет, отправил однажды в «Одноклассники» небольшой рассказ. Вскоре стали поступать отзывы-комментарии от читателей на мою публикацию, среди которых оказались те (о чудо!), которых я видел во сне: Леонид, стройный, подтянутый интеллигент. С умным, спокойным взглядом, холёными тонкими музыкальными пальцами. С пышной, волнистой, посеребряной шевелюрой. И второй, Валентин. Кряжистый, с волевым подбородком, весёлым прищуром небольших глаз, среднего роста — широкоплечий мужчина.

Начался активный творческий обмен.

С присущим природным тактом, будучи поднаторевшим на писательском поприще, Леонид деликатно указывал на мои недочеты в изложении мыслей, стилистике повествования. Я сопел, соглашался, без подпрыгиваний, спокойно работать над ошибками…

Читая рассказы Валентина, я поражался чёткой и осязаемой детализацией предметов и образов, выходивших из-под его пера. «Властелин леса» — как я его окрестил, выступал в ипостаси таёжного репортёра, привнося в свои изумительные по восприятию всеми органами чувств полотна природы, свою авторскую изюминку любви! В ней, первозданной, не тронутой цивилизацией природе, Валентин черпал и черпает вдохновение. Это его стихия. Это его душа. Это его муза. Это его жизнь!..

Леониду, на мой взгляд, подвластны все жанры литературы. Он по-спортивному азартен в работе над архисложным материалом из жизни замечательных людей: писателей, художников, поэтов. Используя элемент личного присутствия, он водит читателя за руку по лабиринтам жизни, чувств, взлётам и падениям, местам обитания, думам своих героев. И всё это — с пристальным вниманием, сопереживанием, с ненавязчивыми, лишёнными всякого авторского морализаторства, философскими отступлениями-размышлениями. Это ли не высший пилотаж писательский!

Все мы, Леонид, Валентин и я, незримо едины в своей духовной и эмоциональной связи, которая не видна, но сильна. И не случайно договорились мы обозначить нашу связь сказочным объединением «Трое из Ларца», где слово «ларец» выступает метафорой, символизируя задачу, которую можно решить, а также тайну или нечто ценное, требующее разгадки. И в этом нам помогает и, даст Бог, будет помогать великое русское СЛОВО!

ВАСИЛИЙ ШАРАПОВ

6 ноября 2025г. Тыгда

_______________________

Леонид Куликовский

Леонид Куликовский родился 14 января 1956 года, седьмым ребёнком в семье, на прииске Крутой, в двенадцати километрах от Магдагачи. Вскоре прииск был закрыт, и жители его переехали в посёлок. Всё детство провёл среди прекрасной природы, среди лесов и озёр, какие в обилие были на Крутом. Об этом немало говорится в цикле рассказов «Мозаика детства».

Отец, Феликс Иосифович Куликовский, в начале тридцатых годов двадцатого века он вместе с братом и сестрой был выслан из Белоруссии на Дальний Восток за неповиновение добровольно вступить в ряды коллективного хозяйства. Леонид писал: «По исследованиям моих родственников по линии отца, они принадлежали к одному из ветвей польских дворян Куликовских, но эта информация требует тщательной проверки, так как сам отец на этот счёт всегда умалчивал, и это было понятно, чтобы не навредить своей семье. Во второй половине тридцатых, точно не могу сказать, он с братом Романом был арестован вторично, но расследование показало, что был просто оговор на них и их отпустили».

Кратко об этом описано в повести «Однажды цыганка гадала» и очерке «Семь Я», (похоронен в Магдагачи).

Мама Шарапова Надежда Павловна выросла в богатой семье землевладельцев Томской губернии. «Во время коллективизации её отец, а мой дед Павел Васильевич Шарапов, добровольно сдал всё имущество и хозяйство в колхоз и стал его председателем, так как был в большом авторитете у односельчан».

Это время затронуто в очерках «Домой!» и «Семь Я».

В 1963 году пошёл в школу №156, в первый класс, в старое здание школы, которого уже не существует. Читай очерк «Контуры прошлого», «В первый класс», «На коммунальной квартире», «В клубах».

В 1971 году закончил восьмилетку и перешёл в среднюю школу №155 и закончил успешно в 1973 году. Рассказы «Другая школа», «Уходящий в будущее» об этом. В этом же году поступил в высшее учебное заведение, политехнический институт в городе Томске.

В 1978 году ушёл служить в ряды Советской армии, в городе Новосибирске. После демобилизации вернулся домой, в Магдагачи. Работал один год помощником машиниста на железной дороге при магдагачинском локомотивном депо. Это время упомянуто в рассказе «Перипетии жизни».

По окончанию института ушёл служить офицером в Вооружённые Силы Советской армии (Витебская область, Белорусия). После увольнения в запас, переехал жить в Украину, город Кировоград (Елисаветград).

Работал инженером-конструктором, предпринимателем, заместителем генерального директора товарно-сырьевой биржи, менеджером по продажам в сельском хозяйстве, пожарником во время учёбы в институте. После выхода на пенсию подрабатывал таксистом.

Имеет троих детей: дочь, сын, дочь.

Начал писать в 62 года.

Первая книга «Мозаика детства» написана в 2021 году.

Вторая «Контуры прошлого», другое название «А ты помнишь?..» в 2022 году.

Третья «Центры притяжения» — в 2025 году.

Начал писать четвёртую книгу «Чувство сопричастности».

Первое место в конкурсе Международной гильдии писателей, в разделе «Эссеистика» — 2024 год.

_______________________

СКАЗКА о ПУСТОМ БОЧОНКЕ

* * *

В деревне на краю, у самого леса, стоял простой дом, а рядом с домом, как водится, стоял самый обыкновенный сарай. И был тот сарай старый престарый, худой прехудой и двери в этом сарае болтались на ржавых петлях. При порывах ветра, дверь колыхалась из стороны в стороны и издавала пренеприятный скрипучий звук. И была осень, и была грустная пора багряных закатов, и тревожных прохладных восходов. Ветер осерчалый носился по полям и долам, бросал целые охапки сухих бурых листьев в приоткрытые двери. На небе сером и низком появились снежные тучки, предвестники скорой зимы. Они наливались иссиня-тёмными тревожными красками — будет снегопад… Сама природа замерла в ожидании, когда же с осени перевалит на зиму. Всё заждалось, всё… Кроме тех предметов, какие давно жили в этом сарае.

А жили-были здесь старый бочонок, кадушка, а рядом под полкой, прислонившись бочком к обветшалой стенке, жил старенький берёзовый туес. Потемнел он от времени, усох от возраста, но взгляд сохранил светлый, добрый, как у старого леса, какой стоял у сарая и шумел свою вековую песню.

Бочонок был давно пуст, отчего жил и горевал. Пустой?.. Да, пустой!.. Был он большой, пузатый, с обжимающими по бокам обручами, а так, как был пуст, то ему было очень грустно от этого. Вся его жизнь в прошлом заключалась в наполненности своей утробы разными пряностями, солёными хрустящими грибочками или свежей квашенной капусткой. Тогда он был при исполнении, отчего гордился своей нужностью, его аж! распирало по бокам. А сейчас, как и его друзья был брошен, потому грустил. От ненужности стал прибаливать, стареть. Обручи, что стягивали охватом по бокам, прихватило ржавчиной. Всё чаще пребывал в беспокойстве, и было отчего — глядь, ещё немного, и будут плашки с бочков подгнивать. Его нутро наполнилось заползающими букашками, но он и им был рад, хоть кому-то был полезен.

Сетовал он всё чаще, обращаясь к своим соседям, конечно больше к кадочке. Была она ему мила и не очень говорливой. Так ему всегда представлялся случай покрасоваться перед ней своим дубовым красноречием. Если бы кто прислушался чутким ухом, то услышал в пустоте помещения тихий говор между ними и понял, что здесь разыгрывается своя драма, на вполне понятном бочонку и кадушке языке, да доброму туесу. А вся драма сводилось к тому, что нет от них никакого проку и всякого полезного употребления. Туес, не сердился, что соседи мало к нему обращались в разговорах, не потому, что пренебрегали, а потому, что туес был туговат на ухо. Часто дремал в тишине, услышав обрывки разговора, невпопад спрашивал: «Ась?, да Чего?», и так далее…

Бочонок и кадочка не раздражались, они с пониманием относились к почтенным годам туеса, временами не отвечали ему. Всё равно не услышит, а вопросами утомит. В то время, когда они поселились в сарае, туес уже здесь жил с добрый десяток лет и был уважаемым предметом многих первых необходимостей. Тогда он был весь в предназначении, к нему часто приходили люди, брали его в лесок и наполняли ароматными ягодами, лекарственными травами и кореньями, а порой в него набивали до верху лесными чудными грибами. Он был нужен и полезен им… Но время шло, хозяева ушли на вечный покой, а молодые все в города подались, с тех пор и загрустилось нашим героям. Так и повелось касаться в разговорах прошлой интересной жизни, своей ценности и востребованности.

— Всякая вещь сотворённая должна быть полезной, обязана быть таковой, — гудел в своей пустоте важный бочонок, обращаясь к соседушке, — Моей натуре надобно что-то хранить в себе, а ежели не получается быть заполненным, тогда случаются всякие болезни со мною. Да, соседушка, с бочонками тоже, а вы думали разве ж только с людьми? Нет, милые мои, с вещами и предметами також.

— Позвольте вам заметить, господин бочонок, я всяко солидарна с вами. И правильно! Должно быть так, чтобы полезны мы были, а то как же… А как вспомнишь бывалыча, сейчас и становится грустно… Ох-хо-хох! Теперь хоть повспоминать былые времена, — отозвалась тут же кадочка, знала, что простой фразой надо поддержать разговор, а потом только слушай словоохотливого бочонка.

— Ась? Чего вы там молвите? Слышу плоховато… Какие болезни, что, где? — очнулся от сонливости туес. Непонимающе обвёл сонным взглядом бочонка и кадушечку, улыбнулся им, словно только увидел после долгой разлуки, а потом как бы невпопад, произнёс странную, но удивительно-хорошую фразу, — Я помню аромат свежей земляники и смех детских голосов, а ещё запах свежей хвои ранней весной, да такой, что голова кружилась и я мог прямо пить ароматы. А вы? — потом добавил своим тихим голосом, — Послушайте, главное, ведь не в том, полны мы или пусты. Главное, что в нас когда-то хранилось, чем полны мы были.

Бочонок и кадочка переглянулись, услышав эти слова, улыбнулись. Часто речи туеса были им по душе. Оно известно, что старость — не радость, но их сосед, даже в свои годы сохранил память о главном, для чего был сделан… И память хранил только о добром и светлом… Они любили его и если он что-то говорил, пусть не в тему, о которой они шептались, всё одно было просто, одновременно и мудро.

1

Меж тем время шло, оно короталось в частых душевных беседах, задевали словом давние времена, где царила в них молодость, нужность, частота употребления и заботливое внимание хозяев к их персонам.

— Были моменты, когда меня кадушкой называли, ну право, можно ли так? — в шутку возмущался бочонок, — Этак быстренько из мужского в женский перекинули. А я помню, премилая соседушка, как вас к нам подселили, это случилось вскоре, как я познакомился с туесом. Был, не скрою, весьма рад такому жительству. Вы, кадочка, скажу вам, прехорошенькая, из берёзы сотворённая, ладненькая. Мы чем-то даже схожи, только вы поровнее и стройнее. Вас и надо называть кадушкой. А то ишь чё удумали обзывать меня. Вы помните, какой были свеженькой, новенькой и да! весьма мне пресимпатичной. Стоите рядом и мне хорошо от такого соседства, всё ж коротать не одному время, а оно, милые мои бежит, ой бежит… Иногда я слышал ваши глубокие вздохи, видимо были пустыми, как и я. Ох! жизнь наша тяжкая… Порыв ветра промозглой осенней порой, как завихрит, завьёт и забросит в моё пустое нутро охапку осенней листвы через неприкрытые двери. Поначалу таки веселей, но потом они окончательно темнеют, и начинают гнить, а мне каково?.. Так то вот… Таить в себе этакую гниющую погань — сил нет терпеть и так до следующего лета. Грустно мне, что не употреблён по мандату прямого назначения.

Бочонок любил ввернуть в свою речь такие слова, какие никто не знал, и не слышал. Этим вроде как придавал дополнительную значимость… Потом помолчал и все помолчали, словно их мандат прямого назначения был им совсем ясен, взгрустнули, а бочонок продолжал.

— А знаете, милые мои друзья, какое мне запомнилось времечко счастливое? Было оно, когда меня полнёхонького повезли на рынок, базар там какой-то, торговать содержимым моим. Позвольте, сударушка, вам рассказать кратенько, вы ведь не бывали на базаре… Так вот, во мне были засолены груздочки сырые, их ещё молоканами прозывают. Конечно, по дороге крепенько подрастрясли меня, помотыляли из стороны в сторону, но какая же была радость побывать среди разного рода своих сородичей, бочонков. Не передать… Повидать люд торговый, это я вам скажу, чисто артисты. Всякие бывали там, от цыган, до разного рода азиатов. Почём знаю? а разговор хозяина с хозяюшкой после торгов слышал, как возвращались домой.

Кричали на базаре громко, на разных языках, чтоб, значит, подходили к ним и скупали всё. Кричат себе и кричат. А чё кричать, ежели подходи да бери, вон у меня всё нутро полнёхонько. А это, что б веселее так было… Они кричалками вроде как ценность товару придают. И ну нахваливать каждый свой товар: «Подходи не стесняйся!». Ой! сударушка, и уважаемый туес, одни кричалки лучше других:

Внимание, внимание!

Весёлое гуляние!

Приходи народ!

Разевай пошире рот,

добрым людям здесь почёт,

всех нас ярмарка зовёт.

И громче всех кричат какие-то ряженые, ну эти, которые клоуны, на всю эту ярмарку, значит, слышно… Ещё вот какую зазывалочку помню:

Тары-бары растобары

Есть хорошие товары.

Не товар, а сущий клад.

Разбирайте нарасхват.

Знавал многие, да призабыл шибко… Лет то сколько пробежало…, — опять умолк, призадумался, почесал бочок. Его не смели перебивать о своём подумали… Своих воспоминаний короб полнёхонький, но бочонок опять заговорил, — И моих сородичей бочонков было видимо невидимо, разных видов и размеров також. Ой, были прямо богатыри, преогромных масштабов и сделаны были по другой технологии. Почему знаю, а много при мне разговоров происходило, я и слушал, набирался всего, ведь по приезду домой мне опять пустому было горе горевать.

Старый туес, словно древний летописец, хранящий в себе дыхание времени, покряхтел и отозвался из уголка своего, как будто на этот раз он всё слышал дословно и всё одно говорил о своём.

— Руки мастера были твёрдыми, когда творил меня, а солнце тёплое лилось, это было такое время, когда пахла свежая трава, когда птицы заливались кругом своим неумолчным пением, когда заполняли меня впервые смородиной пахучей, а прокладывали про меж слоями листками её. Помню ладони бабушки, шершавые, но ласковые, когда она ставила меня на полку рядом с глиняным кувшином. Вы её уж не застали, ушла она навсегда, а я помню её заботливую какую-то бережную. Знаете, когда она брала меня в руки свои, то в меня словно силушка наливалась, а она где брала её? я долго думал, да от земли матушки черпала. Поначалу то я жил в доме ихнем и слышал многое. Я слышал разговоры у печи, видел, как дети тянулись ко мне, чтобы достать сладости, спрятанные внутри.

Порою я стоял на окне, когда за ним бушевала метель, и в моём теле хранились сушёные грибы, собранные ещё в тёплый август. Я был на свадьбе, на похоронах, на именинах. Меня брали в лес, в поле, на ярмарку. Да, почтенный бочонок, и я бывал на ярмарках, справедливо вы изволили говорить. Я — свидетель жизни, простой и настоящей. Теперь я стар, потрескался, потемнел. Но если прислушаться, можно услышать, как в моих стенках шепчет прошлое. Я не просто сосуд, я память. И пока меня не сожгли, не выбросили, я буду помнить всё, что было вложено в меня, помнить буду с любовью, с заботой, с надеждой… А какая надежда во мне, чувствую доживаю свой век, да мне бы передать вам своё наследие из былых воспоминаний, а там уже и на покой пора.

Туес умолк, через минуту уже слышно было мирное посапывание, он уснул в своём уголке, а наши знакомые продолжили разговор тихо, боясь потревожить сон любимого ими туеса.

2

— Всего чаще вспоминается мне моё рождение, как щас-с помню… Для сего мероприятия, для моего появления на свет божий, использовали лучшие, что ни есть дубы, возрастом этак лет сорок и более. А как деревья были выбраны и срублены, их выставляли на улицу, чтобы они, значит, хорошенько просохли. Мастера, что меня изготавливали и моих родственников, прозывались бондарями. Ох, и нудные они были, кропотливые, но мастеровитые, да-а — мастеровитые. Мурыжат, мурыжат древесину — и так и этак… Годков два, али три прогревают на солнце, чтоб значит вызрела. Поленья разрезанные нужной длины, раскалывают вертикально и получают тот самый колотый дуб. Затем разрезают так, что б к середине был распил, а не через весь торец, то биш по направлению к центру… И получаются несколько плашек разной толщины и ширины, из которых в дальнейшем будут получены клепки, это дощечки для изготовления меня. Ой, братцы мои, и здесь свои премудрости, вот откель родилась фраза: «Бочки клепают». Придание формы клепкам — это процесс, могу доложить вам, требует большого внимания, поскольку нельзя допустить всяческие неправильности дерева, а это различные сколы, трещинки и сучки. Это совсем важно произвесть до сушки.

Самым внимательным образом осмотренная древесина складывается на специальные площадочки, на заднем дворе мастерской. А здесь, самое главное, идёт созревание и сушка клепок, дощечек значит. И такое обязательное созревание пробегает в течении двух, а иноди и трёх лет на солнце… Что? Поливать? Обязательно! Как будто дожжиком поливают, эт чтоб убрать всяческие спрятанные и тайные неправильности. Их, как вроде, танинами прозывают. А как не усмотришь, то всяко со временем обозначаться и бочонок с болезнью окажется. Вот каково! всё очень сурьёзно…, — бочонок умолк, задумался, вспомнил своё появление на свет, вздохнул глубоко и продолжил, а кадушечка очень внимательно слушала его, и не было у бочонка более благодарного слушателя в целом свете. Туес подрёмывал.

— Где это я остановился? Ага… Далее надобно клепке дать окончательную форму, значит ей фигуристость придать и размер. А он зависит от размера ствола. Клепки строгаются в несколько подходов, слегка утончаются в серединной части и сужаются на концах. А далее производится образование уже самого меня, то есть бочонка.

Выструганные по нужной фигуре дощечки, то есть клепки, закрепляются одна за другой вокруг такого приспособления, с помощью которого придаётся уже моя форма. Его нагревают изнутри и поливают водой снаружи. А потом клепки постепенно затягиваются внизу и, наконец, достигают нужный размер и фигуру, уважаемая кадушечка… Знаете, другие бочонки ещё обжигают внутрях, эт для хранения напитков всяческих, но меня не обжигали, не обжигали… Во мне этих напитков отродясь небывало. Мне что попроще поохранять, да с разными солениями примириться. Так то…

— Вы, уважаемый, — задумчиво промолвила кадочка, — сложный путь рождения прошли, похожий на мой, но всё же у меня попроще… Один ладный мужичок, у которого всё горело в руках, то есть работа спорилась, тогда он стал изготавливать меня из толстой, но уже повидавшей жизнь берёзе. Сладил меня и вот я здесь, уж сколько годков пролетело… А я верю в то, что наш час не пробил и настанет время, когда мы с вами, уважаемый бочонок, станем опять нужны людям, вновь наполнимся необходимостью и нам, перед каждым сезоном, будут устраивать бани. Верить, надо, я верю и вам хочу подать надежду, уважаемый… Не должно быть забытых вещей, все должны быть нужными.

Туес было хотел тоже что-то сказать, но его поймала дрёма, он зевнул и стал опять мирно похрапывать.

3

— Здесь я должен признаться, что ещё было моё счастливое времечко, — продолжал бочонок, — Вы, моя соседушка, вскользь упомянули об нём. Это когда меня подготавливали к заготовительному периоду. Знаете, всё моё пустое нутро исходилось от радости. Ну посудите сами… Меня, и вас, уважаемая соседушка, выносили из сарая, где мы основательно предавались хандре и всякой скуке. Сияло солнышко и горел костерок, а в нём были видны камни, да камни, ведь их надо было раскалить докрасна, а может и добела. Перед основными процедурами брали и по чёрному отмывали нас. Поскольку за время пустого, скучного стояния мы основательно запахивались нехорошими ароматами, да и в нутре можно было видеть различных жуков, комах и прочей всячины — не люблю их, но куда деваться — надо и их спасать… Нас вымывали и заливали горячей водой, накрывали и так мы стояли какое-то время, а потом нам устраивали баню, да! самую настоящую баню. Спросите как? А вот как!..

Огромными щипцами брали из костра раскалённые камни и несколько штук бросали в меня, во внутрь. О-о! я вам скажу, как вдруг всё зашипело и закипело внутрях моих и тут же меня плотно закрывали крышкой, значит, чтоб пар не уходил. В каком жару я находился, внутри клокотало и шипело долго. Пар старался высвободится и сорвать крышку, но её держали и тогда этим самым паром моя древесина чуток распиралась, всякие организмы и ароматы исчезали вмиг, и я словно оживал и становился почти как новый, когда народился.

Но и это не всё ещё. Добрая хозяюшка собирала перед этой баней разнообразные травы и давай меня, словно вехоткой ими тереть, туды-сюды по бокам, туды-сюда, аж до блеска возможного. Запахи от трав стоят такие…, зажмуриться можно. И стою я весь чистенький, готовенький принять в нутро своё всякую полезность на цельную зиму. Во как!

Разговоры порою смолкали, селилась тишина в помещении, только ветер посвистывал, да вольно пробегал по двору, потом и он удалялся в луга за деревню. Наступал вечер, в сарае становилось темно, но можно услышать, как тишина прерывалась негромким разговором бочонка с кадушкой, а потом в разговор вступал старенький туес, словно бы невпопад, а на деле, он жизнь рассказывал, он повествовал истории о лесе, где пели птицы и шептали берёзы, сказывал о молодых ивушках и закатах, который разливался в водах бегущей речушки. О многом поведал старый берёзовый туес, а потом засыпал… Бочонок и кадочка старались не шуметь и, как могли, оберегали его сон.

4

Так миновала зима и настала пора весны. Уже не играли ветры в снежные бураны, не загуливали в хороводы и вьюжные пляски со свистом. Всё теплее и теплее становилось. Соседний лес, какой стоял совсем голый зимней порой, стал принаряжаться и одевать зелёный наряд, кто платьице, кто костюмчик. Деревья стали просыпаться и шептать друг другу:

— Какое прекрасное утро! Здравствуй соседушка, какой ты становишься нарядной, что и глаз не отвесть.

Старый дуб кряхтел и жалобу слал вокруг, но в самой жалобе было уже что-то весёлое и радостное:

— Ох, как затекли корни за зиму… Но, чу! слышу, слышу — сок пошёл. Весна идёт, братцы.

Молодая берёзка могла бы и вовсе пуститься в пляс от радости такой, да с обогрева солнца:

— Я уже чувствую солнце в ветвях! Поглядите-ка, милые сестрички и братцы-соседушки, почки мои набухли, как капли росы.

Все стали оглядывать каждый себя и вправду у многих набухли, а иные уже выпустили в свет зелёненькие клейкие листочки. Все обрадовались загалдели наперебой. Послышался голос сосны, она им вторила с вершины сопочки, что поднималась сразу же за молодняком:

— Ветер здесь вольнее и прибежал с соседних лесов, шепчет мне с юга: снег тает, уходит, звери проснулись. Скоро птицы вернутся. Вот будет гаму то.

Осина, вся трепещущая на ветру, уже листочки свои липкие распустила дрожащая:

— Ой! Вы знаете?.. А я боюсь. А ну-ка, как мороз вернётся?

Дуб, который кряхтел, теперь был с улыбкой, сквозь могучие ветви пропускал шальной ветерок и даже забавлялся с ним, припевая.

Дуйте, дуйте,

Ветры, в поле,

Чтобы мельницы мололи,

Чтобы завтра из муки

Испекли нам пирожки!

— Ну чисто дитя ещё, ей Богу, не бойся… Душа моя, весна — как старая песня. Она всегда возвращается, даже если запоздает. Забыли вы, как хороводили тута девицы-красавицы, как песню певали, скоро, скоро появятся опять.

Жаворонки прилетите,

Студёну зиму унесите,

Теплу весну принесите:

Липа вспомнила и улыбнулась, а после сказала задумчиво:

— А помните, как в прошлом мае лиса ощенилась под моими корнями, принесла сразу троих лисят?

Все опять заговорили, хором, тут берёзка весело подключилась:

— Ой да! А в моей тени зайчата прятались… А ещё я вспомнила, как люди пели, ой задорная же была песенка:

Если речка голубая

Пробудилась ото сна

И бежит бежит, сверкая —

Значит к нам пришла весна!

И сосна не утерпела, тихо промолвила:

— Помните, однажды, набежала синяя туча, гремела сильная гроза, а мы стояли, не шелохнувшись. Сказывали, что в лесу соседнем дуб столетний расколола молния. Вот страху было…

Дуб раскатисто молвил:

— Мы деревья, а вместе мы — лес. Мы память свою храним. Мы — дом для друзей. Мы защита от врагов…

Молодой клён робко вставил свою реплику, боясь потревожить собою уважаемых и маститых деревьев:

— Уважаемые, видите ли, я только первый год живу. Очень хотелось бы брать с вас пример, вы научите меня, как быть деревом настоящим?

Склонились тогда все над молодыми побегами, пошептались между собой все в круг стали и зашелестели листвой:

— Обязательно научим, это нам любо! Мы научим!.. Главное — слушай ветер, пей свет солнечный, наливайся живительным соком. Ничего не бойся и расти, несмотря ни на грозы бушующие, мороз трескучий, да смену времён года. Всё для нас благо, мы вольные, мы стоим под небесами целые десятилетия и своей зелёной кроной не раз спасали от зноя путников в края далёкие… И ты так делай!

Ещё долго были слышны голоса деревьев, которые жили всегда мирно и в согласии друг с другом, защищая слабых, закрывая их в зной своей тенью, а в бури дождливые первые встречали своими стволами натиски разных стихий.

* * *

И в сарае дела стали ладится, домик купил новый хозяин, всё внимательно осмотрел и стал потихоньку прикладывать ко всему свои деловые мастеровитые руки. Починил сарай, навесил новую дверь, зашил все щели, куда заглядывал ветер, вставил маленькое оконце. Теперь стало немного светлее нашим обитателям. Кадушку и бочонка вымыл, прочистил до запарки их в их бане. И здесь бочонок не воздержался от своей словоохотливости.

— Да-а… Вот ведь какое дело. Полезность должна быть всем и во всём. А какой смысл существовать для себя, только для пользы, а как только для себя, то что ты что-то нулевое, даже не нулевое, отрицательное, А ежели её нет, то надобность в тебе отпадает и тебя, как того старого туеса берёзового возьмут и костерок станут растапливать. А всё ж таки жаль его шибко. Он многие лета был полезен и служил хозяевам исправно, да! очень исправно. Незаменим был там, где мелочи всякой приют надобен был. Да вот состарился и полезность свою всю истратил. Грустно… Но как закончил, он сгорел для блага людей, на самый свой последок, его существование огнём пошло и весь он исполнился долга. Наш час ещё не пришёл, но годы бегут, и старость совсем не за горами, когда наклонят на бок выкатят на двор, а там уж… Но мы ещё послужим, так говорю, кадушечка?

Они были пусты, но наполнены до краёв добром и были полны памятью о друге своём — туесе!

Сентябрь, октябрь 2025 года

_______________________

СОБЕСЕДНИКИ

или Дядя Коля и петух

1

На одной из улиц окраины города, где сплошь были частные дома, можно было увидеть необычную картину. Необычность была в том, что рядом с мужчиной, шагающим в магазин, шёл подпрыгивающей походкой обыкновенный петух, да самый настоящий живой петух. Ничего необычного, конечно, не было в самом петухе, но постоянное им сопровождение мужика составляло и необычность, и комичность, и виделась какая-то загадочность. Дело в том, что этот петух, кроме его красивой для петуха внешности, был он по-собачьему предан своему хозяину. Шёл за ним неотступно, заходил в помещение магазина и сколь бы с ним ни воевали, ни пускали внутрь, всё было бесполезно. Ничто не могли противопоставить пернатому другу. Если его не пускали, он изощрялся проникать в помещение между ног зазевавшегося посетителя и в мгновение оказывался рядом со своим хозяином. Тут и там раздавались усмешки, что мол надо давно сварить суп из петуха, чтобы он не морочил головы почтенным покупателям, а продавец и подавно была самой обыкновенной злюкой, пророчила петуху место в самом лучшем и вкусном холодце мира. Ещё одна была странность: петух старался никого не подпускать к своему хозяину, оберегал его от всякой твари, как четвероногой, так и двуногой. Местные шавки уже пытались «приструнить» бойца, но с визгом и скулящим воем, что есть мочи драпали от атакующего петуха. Знали, знали пришельца…

Странность эту испытали многие соседи и знакомые дяди Коли, так звали петушиного хозяина, физически, когда зазевавшись и забывшись, подходили поговорить. Тут же получали порцию птичьей ярости. Своими маленькими лапками петух бил так, что они казались железными прутьями. Происходило это молниеносно. Подвергшийся нападению, сразу и не мог сообразить в чём дело, инстинктивно отпрыгивал и ретировался на безопасное расстояние. Возмущению их не было предела, однако прибить петуха никто не решался, хорошо знали его хозяина. Некогда был крут и силён. Но всё по порядку…

— Да уйми ты своего цербера, — просил какой-нибудь встречный дядю Колю, — Прям спасу нет от его лап… И что ты вечно с ним ходишь, ни поговорить, ни покурить нельзя, так и опасайся его ярости. Возьми его на привязь что ли, как пса цепного…

Тогда дядя Коля строго говорил своему спутнику.

— Ты, это… Не петушись!.. Ослабни малость, — охранник, услышав строгий голос хозяина, прятал свою воинственность, — Хорошо… Так-то вот, — после слов этих, словно понимающе, петух склонял головку, внимательно смотрел на своего обожаемого хозяина и как будто вникал в смысл произнесённых слов. Прыть свою и петушиную бурность усмирял, стоял рядом, дожидался, пока его хозяин разговаривал с соседом.

Часто навстречу попадался старичок, дед Тиша, а попросту Тишка, старенький худенький, большой любитель поговорить, ему бы слово молвить, как покушать манны небесной, любил очень любил с кем-нибудь «погутарить». Жил он давно один в конце улицы, как раз около леса. Часто пропадал днями куда-то. Спрашивали:

— И куды подевался, дед, а…?

— А в леса ходил, милаи, в леса…, ой! хорошо тама, прям душенька сугрелась.

Набирал трав, кореньев всяких, засушивал под крышей ветхой избёнки, не дед, а какой-то Дедвсевед. Лет ему было «на полтыщи», как о нём говорили соседи, но откуда бралась жизнь в этом истрёпанном тельце? — оставалось загадкой. Помнил времена переселений в Сибирь и на Дальний Восток, помнил выбросы народа с Украины в «энти самые места», и сам признавался однажды, что мол «гдента под Чернигородщиной хатына стояла». Он всё ходил, встречал соседей, заводил с ними разговор, помнил всё подробно, знал про всех всё, как будто стекалась вся информация вселенной сначала к нему, а уж он распределял ручейками «кажному» встречному. Уж многие завидя издали деда Тишу, старались юркнуть в подворотню к кому-нибудь или на худой конец, перейти на другую сторону улицы, абы не сболтнул лишнего чего и «откель только знал?». Но он и на противоположную улицу кричал, доставал словом. Навроде юродствовал перед некоторыми, а они и не любили его.

— Ты, Марья, попей-ка такого-то отвару, оно и попустит тебя, а то извелася вся…

И кто слышал, тот вопросом задавался, а что с Марьей и вопрос нёс дальше на пересуды. Что поделаешь — деревня…

Зря не любили, свет нездешний исходил от «ентого» деда. Не замечали, как постояв, поговорив и вроде ни о чём, а становилось на душе легче и как будто здоровье крепчало. Не замечали!.. Вот и ходил по земле человек с виду ветхий, а душой великий, божий… Увидел дядю Колю с опаской подошёл, захотелось слово молвить.

— Ты ето, с магазину что ль бредёшь, а я смотрю Колян со своим пернатым. Придержи, придержи его малость… Да откель ты сыскал ету фурию, прям с того свету достал. Ну спасу нету от нёго людям. Пужает он их дюже, попридержи свого дружка, попридержи…

Говорил так, для отрастки, петух его не трогал, только поглядывал своими жёлтыми глазками, часто моргая белесыми плёнками.

— А чего это ён деда не трогат? — спрашивали дядю Колю.

— А тому, что человек он Божий, вишь даже петух чувствует, а вы дразните его. Эх вы! племя слепое.

2

Город недалёкий жил своею жизнью, гудел, сигналил и бешено мчался на автомобилях, автобусах, ревел «скорой помощью», полицейскими, пожарными, изнывал в сутолоке да суетливости. Жизнь пригорода не была похожа на городскую, здесь время текло не скачками и гонками, а размеряно и чинно, как в старое время, когда слышалось только конское ржание, да свист бича пастуха коров… Звуки города долетали до пригорода, но были рваными отрывочными и не беспокоили жителей Старо-трактовой улицы. Асфальта на улице не было, почва песчаная, не пролететь на мотоцикле, не полихачить на машине без глушителя и упиралась в самый раз в сосновый бор. Какое тут лихачество, простору нет для гонок. Здесь и грязи сроду не бывало, вся вода уходила в песок. Сосны, что окружали это ответвление пригорода стояли прямыми высокими корабельными стволами, кроны шумели, гудели на ветру и особый запах, особенно после дождя, кружил головы жителям. Привыкли к месту, прикипели да так, что и поколения молодых возвращались в дома родителей, отстраивались, возводили коттеджи — «катежи», не выговаривая сразу называли дома старые жители. На этой улице давно поселились родители дяди Коли и он, помотавшись по свету, вернулся в родные края, женился на местной красавице Насте, остался жить-поживать на своей земле. Так позже поступил и сын его, Анатолий.

Дом новый большой отстроили рядом со старым, но дядя Коля, как его все называли в округе, в новом доме жить не стал, он остался в старом, но добротном небольшом домике, какой ещё помнил хозяйку, не всё выветрилось со времени ухода её на покой. Домик располагался немногим глубже, подальше от улицы и перед ним уже раскинулся новый двор. Окнами другой стороны домик смотрел на огороды, далее на сосновый бор. Шумел вековой бор, раскачивал своими макушками, весело распевал залётными птицами. За ним, бором, раскинулась пойма реки, по весне затопляемая паводком. И где то там, вдалеке виделась другая часть города, его хвост, который раскинулся по берегу сибирской реки. Хорошо было здесь, тишина, покой… Заходил часто сын, но зная отца, старался не докучать. Осторожно и уважительно спрашивал:

— Привет, батя! Надо ли чего? — хотя заранее знал ответ, что всё хорошо и всё есть. После такой, уже установившейся церемонии, он подходил обнимал отца и уходил по своим делам. Вроде и ничего особенного не было в прикосновении сына, но на душе дяди Коли становилось легко и просто. Сын, будто снимал с него груз, оттягивающий плечи и придавливающий спину. Дядя Коля, после похорон своей подруги жизни, не то чтобы сник, а как-то чуть сгорбился, что-то придавило некогда стройного мужика. Сын его так и посчитал, что обязательно надо зайти к отцу и простыми прикосновениями снимать тяжёлые думы. Много ли надо человеку — ощущение необходимости, нужности. Не часто, но бывало Анатолий задавал вопрос, и «батя» словно оживал и спокойным голосом подробно отвечал и разъяснял. Два поколения, кровью спаянных, нужных друг другу и родных.

Был в своё молодое время дядя Коля горяч и своенравен. Гроза местных парней, да зарвавшихся сверстников. Частенько «направлял на путь истинный» убедительным аргументом, своим кулаком, так сказать владел мастерски языком жестов, который хорошо понимали местные молодцы. Бывал и сам битым, однако спуску не давал, потом выслеживал и места было мало на земле обидчикам.

Годы шли, порою бежали. Чёрные волосы засеребрились, а с ними укрощался нрав дяди Коли. Он переплавился прожитыми летами и вошёл в свои годы уже со спокойным рассудительным характером, много повидавшем, немало пережившем. Удивительные метаморфозы совершаются в жизни. Вроде всё говорило, что где-то сложит свою буйную головушку тогда ещё Николай, неуёмный житель планеты, ан нет!.. Какая-то силушка сдерживала, направляла, защищала его и привела к пониманию прелести утра, алой зари, набегающего дня. И цветы приобрели в его глазах совсем другое значение, которых раньше не замечал, а как ушла его жена из мира живых, то не посерело вокруг, не утратило значения. Он, словно глазами своей подруги стал озираться вокруг и видеть то, что ускользало от него раньше, мимо чего проходил, как бы за ненадобностью. А вот весёлый нрав и любовь ко всему живому передалось от жёнушки теперь ему самому. Удивлялся себе, как ему удавалось не замечать всего вокруг, как много красивого рассыпано по полям и лугам, какая прелесть в утренней песне, если где долетало до него, останавливался, заслушивался. Однажды услышал по телевизору, который редко смотрел, песню:

Выйду ночью в поле с конём,

Ночкой тёмной тихо пойдём.

Мы пойдём с конём по полю вдвоём,

Мы пойдём с конём по полю вдвоём.

Он замер, вслушиваясь… Чем-то далёким и одновременно близким повеяло, коснулось лихой славы и ристалищ булатных, послышался бег табунов по степям и железный звон скрещённых мечей. Как такое могло быть? Откуда послышалось?.. Что такое? А далее вовсе сразили слова песни простотой и красотой своею:

Дай-ка я разок посмотрю —

Где рождает поле зарю.

Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,

Али есть то место, али его нет. [1]

«Ай, брусничный цвет, алый да рассвет…» — ишь ты каково! — удивился дядя Коля, прослушав песню. «Ай, да песня! Какие слова!» И он увидел картинку этой песни, живо представил, и она вошла в него. Что-то перевернулось в представлении Николая, стал видеть глазами сердца, душа зарделась, запела вместе с певцом. Вошла той глубинной жизнью, какая стучалась к нему раньше, а он не пускал в себя, отворачивался, как от надоедливой мухи. Потом долго удивлялся, как же так просто можно дать миру свою душевную боль и чувство красоты словами, какие часто в отдельности слышал, но вот услышал в сочетании друг с другом и поразился! Он никогда раньше не обращал внимания, как и почему?.. «Это каким надо быть камнем, чтобы не замечать?..», — сокрушался он и долго повторял про себя слова песни, если забывал слова, то мелодия звучала в нём. Потихоньку наполнялся он чем-то значимым, важным и теперь слова его подруги: «Да посмотри же, Коленька, как всё прекрасно вокруг!» стали не просто понятными, а проникающими до души. Они птицей начинали парить и заставляли з