автордың кітабын онлайн тегін оқу Русское

Эту книгу

автор с глубоким почтением посвящает тем,

кто сейчас восстанавливает монастырь

в Оптиной пустыни

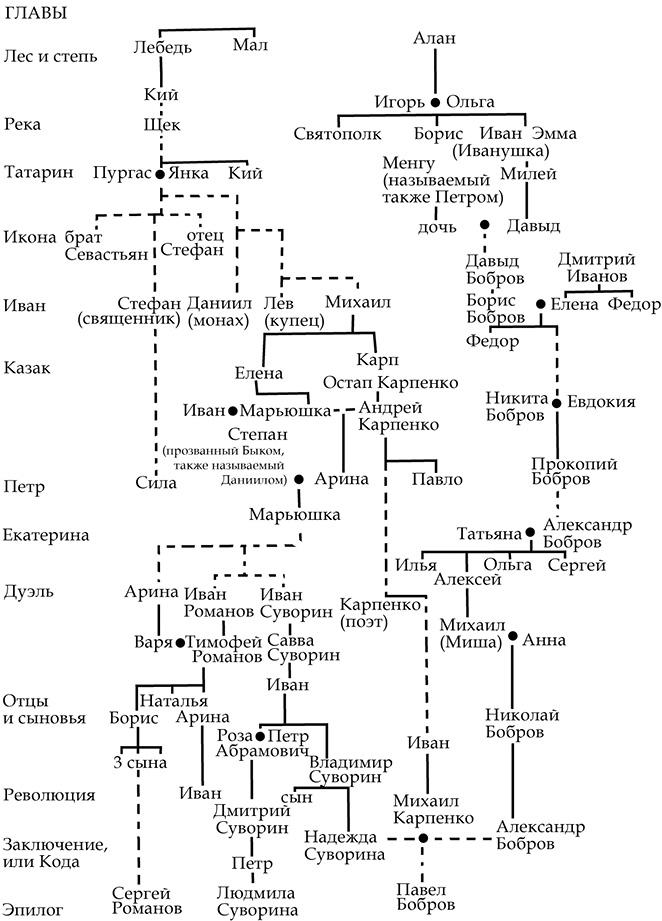

Генеалогическое древо

Предисловие

Село, затем город Русское

Два поселения, носящие в этом повествовании название Русское (первое на юге, а второе, основанное позже, — на севере), — целиком вымышлены, впрочем, само это название действительно можно найти на карте. Каждое из этих вымышленных местечек представляет собой сплав черт, присущих, соответственно, русскому Югу и русскому Северу. В северном Русском, где происходят основные события романа, старый город и монастырь отчасти отдаленно напоминают древний город Суздаль, в котором и были написаны несколько глав этой книги. Чудотворные ключи я увидел под стенами древней Изборской крепости, на северо-западе России. Усадьба Бобровых весьма походит на имение, принадлежавшее семье Пушкина.

Роман «Русское»

«Русское» — исторический роман. Семейства Бобровых, Сувориных, Романовых, Ивановых, Карпенко, Поповых и персонаж по фамилии Пинегин вымышлены. Однако, прослеживая их судьбы на протяжении столетий, я помещал их в историческое окружение, среди лиц, которые существовали или, по крайней мере, могли существовать, и событий, которые происходили или, по крайней мере, могли происходить на самом деле.

Я, насколько возможно, старался показать читателю исторический фон тех или иных событий; сведения, которые я привожу для его удобства в романе, надеюсь, окажутся достаточно информативными, но в то же время не будут раздражать его излишними подробностями. Время от времени я позволял себе чуть-чуть «сжать», сократить изображаемые события, чтобы упростить ход повествования, но, полагаю, нигде не исказил исторической правды.

Пытаясь хоть сколько-то передать ощущение удивительного богатства и своеобразия русской культуры, я счел себя вправе обильно заимствовать из неисчерпаемых источников — русского фольклора и литературы. За результат, каким бы он ни вышел, разумеется, всецело несу ответственность я один; впрочем, надеюсь, что у читателей, знакомых с предметом, возможно, возникнет чувство, что они встретили на этих страницах своих старых друзей.

В тех случаях, когда топонимы менялись, я опять-таки опирался на собственное суждение, иногда используя исторические формы, иногда, для ясности, современные.

Краткие итоги

Изначально эта книга писалась в 1987–1991 годах: за это время я несколько раз ездил в Россию и в общей сложности провел там много месяцев. Путешествуя как частное лицо, я смог не только побывать в Москве и в Ленинграде, но и увидеть северо-западные области страны, вплоть до Кижей и Балтийского моря, средневековые города Золотого кольца вокруг Москвы, Киев, Чернигов и Украину. Мои странствия по югу России привели меня в Одессу, в Крым, на берега Дона, где традиционно селились казаки, на Кавказ и в среднеазиатские города Хиву и Самарканд, расположенные в пустыне. Благодаря друзьям мне удалось посетить город Гусь-Хрустальный, находящийся примерно рядом с вымышленным северным Русским. Союз писателей также любезно свозил меня в старинную Рязань и показал место, где располагалась первая, еще более древняя Рязань, сожженная татаро-монголами, — оно произвело на меня пронзительное и скорбное впечатление.

Однако наиболее важным показался мне тот проведенный в России день, когда, опять-таки благодаря Союзу писателей, я смог побывать в только что возрожденной монашеской обители — Оптиной пустыни. Мы прибыли туда тотчас же после знаменательного события: накануне монахи обрели мощи знаменитого старца Амвросия Оптинского, жившего в XIX веке, и в то самое утро, когда мы приехали в монастырь, служили по сему случаю торжественный благодарственный молебен. Мне, иностранцу, ставшему свидетелем этой трогательной в самой своей простоте сцены, было дано на мгновение узреть истинную Россию, и я раз и навсегда уверился в том, что, если мы хотим понять хоть что-то в настоящем и вероятном будущем этой удивительной страны, необычайно важно как можно глубже погрузиться в ее прошлое.

Благодарности

Я хотел бы выразить глубокую признательность профессору Института славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета доктору Линдси Хьюз и аспирантке Йельского и Висконсинского университетов мисс Кэти Поттер, которые, разделив, прочитали всю рукопись этой книги и исправили ошибки. Если в романе остались какие-то неточности, погрешности и несообразности, то все они — исключительно на моей совести.

Мне хотелось бы также поблагодарить профессора Йельского университета Пола Башковича, предложившего мне написать роман о России.

Мне хотелось бы также высказать глубокую признательность Эдварду Казинцу и сотрудникам славянского отделения Нью-Йоркской публичной библиотеки, сотрудникам библиотеки Батлера Колумбийского университета и сотрудникам Лондонской библиотеки за их неутомимую помощь, неизменную поддержку и дружеское расположение. Мне хотелось бы особо поблагодарить членов нью-йоркского Синода Русской православной церкви за рубежом и преподавателей Крествудской Свято-Владимирской духовной семинарии, которые помогли мне получить многие книги, необходимые для моей работы.

Я хотел бы также выразить признательность мистеру Джону Робертсу, любезно порекомендовавшему меня многим из тех, кто впоследствии оказал мне помощь и поддержку, а также члену Союза писателей Москвы господину Владимиру Стабникову, которому я в значительной мере обязан тем, что мои путешествия по России состоялись, и который дал мне множество полезных советов и всячески ободрял и поддерживал меня в моем начинании. Я также благодарен сотрудникам Государственного Эрмитажа, любезно организовавшим для меня индивидуальные экскурсии.

Я бы хотел упомянуть также о множестве людей и на Западе, и в СССР, которых не могу перечислить здесь поименно и которые частным образом оказали мне большую помощь и гостеприимство; я никогда не устану благодарить их.

Мне бесконечно посчастливилось иметь такого литературного агента, как Джилл Колридж, и двух редакторов — Бетти А. Прешкер, сотрудницу издательства «Краун Паблишерс», и Рози Чизем, сотрудницу издательства «Сенчери»: их терпение, поддержка и неизменная, неутомимая помощь сделали возможной появление этой книги.

Я глубоко признателен своей жене Сьюзан за доброту и терпение, проявленные ко мне в то время, пока я вынашивал, обдумывал и лелеял этот творческий замысел.

Пользуясь случаем, еще раз приношу особую благодарность Элисон Борзуик за профессиональное составление карты.

И наконец, я хотел бы высказать признательность архимандриту и монахам Оптиной пустыни, открывшим моему взору незабываемые образы России.

Глава первая

Лес и степь

180 год н. э.

В степи этой ночью было тихо. Тихо было и в лесу.

Ветер пролетал над землей, едва касаясь.

В избе, одной из шести сбившихся в стайку в маленькой деревушке у реки, спала, обняв ребенка, мать.

Она не ощущала приближения опасности.

Высоко в озаренном звездами летнем небе время от времени медленной, ленивой чередой проплывали бледные облака, отражающие мягкий свет месяца, виднеющегося на юге.

Пышные, белесоватые, низко нависающие, появлялись они, подобно всадникам с востока, из неизвестно каких бесконечных степей; величественно, неспешно скользили над крохотной деревней на речном берегу и, оставив позади эти избы, продолжали свое странствие над темным лесом, тоже, возможно, тянувшимся бесконечно.

Деревушка располагалась на юго-восточном берегу широкой полноводной реки. Дубовые и липовые, сосновые и березовые леса постепенно сменялись здесь полянами и широко раскинувшимися лугами, окраинами огромной, могучей степи. А за маленькой речкой на северо-западном берегу простирался лес, густой, темный и непроходимый.

Три семьи, обитатели этой деревеньки, пришли сюда пять лет тому назад и, обнаружив здесь древнее, давным-давно заброшенное укрепленное поселение, сплошь заросшее мелким кустарником, расчистили его, установили частокол на защищающем его низком земляном валу, а внутри построили пяток изб. Поблизости распахали два больших поля, неровными полотнищами вторгшихся в границы леса. За ними вскоре одна за другой запестрели лоскутным одеялом росчисти поменьше.

В нескольких сотнях сажен земля по обоим берегам реки заболачивалась, и болотца эти тянулись на много верст.

Ветер пролетал над землей, едва касаясь. Он словно ласкал верхушки деревьев, и древесные кроны, озаренные снизу, бледно мерцали в звездном свете. В лесах поблескивали воды извилистой реки и болота.

Кроме тихого шелеста листвы, ничто не нарушало безмолвия. Лишь порой завозится небольшой зверек или олень прошествует сквозь густую траву. В какое-то мгновение возле болота за кваканьем лягушек внимательное ухо могло уловить хруст веток: это по лесной опушке пробирался медведь. Однако в деревне слышался лишь шелест деревьев да время от времени шорох колосьев, стоило ветерку провести невидимой рукой поверх длинного полотна ячменного поля, тотчас на миг покрывавшегося рябью, будто все его охватывала дрожь.

Иногда поле замирало, а иногда колосья наклонялись в другую сторону, словно ветер с востока лениво затихал, чтобы спустя мгновение снова заколыхать спелый ячмень.

Это происходило в 180 году — а как будто и не в 180-м, ведь, хотя в будущем тот год пометят именно таким номером, христианский календарь еще не использовался. Далеко на юге, в римской провинции Иудея, где жил Иисус Назаретянин, ученые раввины подсчитали, что сей год — 3940 от Сотворения мира. Кроме того, то был сто десятый год со дня разрушения Иерусалима. В остальной Римской империи шел двадцатый и последний год правления Марка Аврелия и первый год единоличного правления Коммода. В Персии считали 491 год эры Селевкидов.

А какой год протекал у жителей крошечной деревеньки на опушке леса? Насколько известно истории — никакой. О присвоении годам длинных номеров, как это принято в цивилизованном мире и фиксируется в письменных текстах, здесь и слыхом не слыхивали.

Это была земля, которая однажды станет известна под названием Россия.

Ветер пролетал над землей, едва касаясь.

Она спала, прижав к себе маленького сына. Тревожные мысли, которые беспокоили ее накануне, покинули ее во сне легко и бесследно, точно бледные облака, растворяющиеся вдали над лесом, за рекой. Она спала безмятежно.

В избе расположились на ночь двенадцать человек. Пятеро из них, в том числе Лебедь и ее сын, лежали на широких полатях, закрепленных поперек над большой печью. В эту теплую летнюю ночь печь не топили. Воздух был напоен сладковатым, земляным, довольно приятным запахом, исходившим от людей, которые весь день проработали в страду в поле. К нему примешивался свежий аромат трав, приносимый ветром сквозь квадратный открытый оконный проем.

Она лежала на самом краю полатей, в соответствии со своим низким статусом, ведь она была младшей из жен своего мужа. Она была уже немолода, ей исполнилось двадцать семь. Лицо у нее было широкое, в бедрах она уже раздалась, округлилась. Густая светлая коса ее свешивалась с края деревянного настила.

Рядом с ней, положив головенку на материнскую пухлую руку, спал ее пятилетний сын. До него были у нее и другие дети, но все они умерли, он остался у нее один-единственный.

Замуж она вышла пятнадцати лет и всегда знала, что муж взял ее в жены только потому, что она была сильной: ей полагалось работать. Но жаловаться ей было особо не на что. Муж оказался человеком незлым. Высокий, все еще пригожий в свои сорок лет, с обветренным лицом, выражавшим кротость и даже какую-то задумчивость, обычно, едва завидев ее, он оживлялся, в его светло-голубых глазах появлялась веселая, озорная искорка, и он кликал ее: «А вот и моя мордовка!»

У него это словцо было почти ласковым. Но в чужих устах оно звучало совсем по-другому.

Ведь Лебедь не считалась полноправным членом племени. В глазах мужнина клана она была полукровкой из-за происхождения ее матери. Кем была та? Одной из лесного народа? Мордовкой?

С незапамятных времен по лесам и болотам, простиравшимся на сотни верст к северу, были рассеяны финно-угорские народы, к числу которых принадлежало и племя ее матери. Широколицые, со смугловатой кожей представителей монголоидной расы, они охотились и ловили рыбу в этих бескрайних пустынных землях и жили в крохотных хижинах и землянках жизнью почти первобытной. Во дни солнцестояния они водили хороводы и высокими, резкими, несколько гнусавыми голосами монотонно распевали во славу неяркого солнца, которое чем дальше на север, тем реже показывалось зимой, а летом лишало землю ночного покоя, погружая мир в долгие, белые сумерки, и размывало линию горизонта вспышками бледных зарниц.

С недавних пор народ ее мужа — светловолосые люди, говорящие на славянском языке, — стал основывать в этом лесу, к востоку и к северу от своих исконных земель, небольшие колонии. В некоторых из этих поселений возделывали поля и разводили скот, как это делал клан ее мужа. Славяне и первобытные финно-угорские народы, коли случалось им сталкиваться, враждовали редко. Земли и охотничьих угодий здесь хватило бы и народу, числом превосходящему их в десять тысяч раз. Вступали они и в смешанные браки вроде того, что некогда заключила ее мать. Но жители деревушки все равно с презрением смотрели на лесных людей.

Ее муж шутил, величая ее по названию большого мордовского народа, чьи земли располагались далеко на севере, а не того маленького племени, к которому принадлежала ее мать. Но имя это — «мордовка» — обращало ее уж совсем в чужеземку, хоть и была она наполовину славянкой. А еще это слово, печально размышляла она, не давало забыть всему остальному клану, что надобно относиться к ней с пренебрежением.

И особенно ее свекрови. Вот уже почти тринадцать лет, дородная и грозная, была она для Лебеди словно туча, что вот-вот прольется ливнем и градом. Иногда по многу дней ее лицо, с тяжелыми, отвисшими щеками и крупными звериными чертами, сохраняло безмятежное, даже дружелюбное, выражение. Но затем лишь малая провинность с ее стороны — уронила веретено, разлила сметану, — и свекровь впадала в безудержный гнев. Остальные женщины в доме в таких случаях смиренно молчали, либо опустив глаза в пол, либо украдкой наблюдая за расправой. Но она знала: втайне те радуются, что сами избежали кары, что ярость свекрови обрушилась на чужеземку. Излив гнев, свекровь обычно без всякого перехода приказывала ей вернуться к работе, а потом, пожав плечами, обращалась к остальным: «Чего и ждать-то от бедной мордовки?»

Вытерпеть это было не так уж трудно, кабы не ее собственная семья. И отец ее, и мать умерли годом раньше, и у нее оставался теперь только младший брат. Именно из-за него она вчера и плакала.

Он никому не делал зла, но вечно попадал в немилость к деревенскому старейшине. На его широком, глуповатом лице вечно сияла улыбка, даже когда он напивался допьяна: и ничего он не хотел от жизни, только охотиться да баловать своего маленького племянника.

«Забудь о Кие, — говорила она ему, — да и обо мне тоже, если не будешь слушаться старейшины». Но все было без толку. Он терпеть не мог работу в полях, разрешения отлучиться не спрашивал и пропадал в лесу целыми днями, покуда сельчане раздраженно о нем судачили, а потом она замечала: вот он, пожалуйста, приземистый и сильный, вышагивает как ни в чем не бывало, на поясе висит несколько шкур, на лице сияет обычная его глуповатая улыбка. Старейшина принимался его бранить, а свекровь поглядывала на нее с удвоенным отвращением, словно это ее вина.

А теперь, надо же, накануне он — дурак дураком! — пообещал мальчику: мол, в следующий раз, как пойдет на охоту, добудет Кийчику медвежонка. Станет племянник держать его на привязи возле избы.

— Но, Мал, — напомнила она брату, — старейшина же сказал, что выгонит тебя из деревни, если ты опять ослушаешься.

В наказание за отлучки старейшина и так запретил ему охотиться на весь остаток года.

Но брат только кивнул своей большой, светловолосой головой, по-прежнему глупо улыбаясь, и не сказал ни слова.

— И что бы тебе не жениться и не оставить дурачества? — в отчаянии крикнула она.

— Как прикажешь, сестрица Лебедь.

Он с усмешкой склонил голову.

Нарочно сказал так, чтобы вывести ее из себя, ведь почти никого в деревне не называли полным именем. Малыша Кия все кликали детским, малым именем — звали Кийчиком. И ее редко звали Лебедью, с детства величали ласкательным прозвищем: Лебедушка. Прозвище было и у Мала: сельчане честили его Лентяем, когда на него злились.

— Лентяй! — не осталась она в долгу, охваченная гневом. — Остепенись да возьмись за работу!

Но Мал и не думал остепеняться. Он предпочитал жить в крохотной избе вместе с двумя стариками, сейчас уже ни на что не годными, вот разве охотившимися изредка на мелкую дичь. Втроем они пили мед, били зверя да рыбачили, а женщины посмеивались над ними, но терпели.

Вчера она еще дважды приходила к нему в поле, и во второй раз даже расплакалась, пытаясь уговорить его не ходить за медвежонком. Хотя брат и был для нее сущим наказаньем, она все равно его любила тосковала бы по непутевому, если бы того изгнали.

И каждый раз, хотя и видел слезы на глазах у сестры, Мал только усмехался, и по его крупному, широкому лицу стекали капли пота, когда он стаскивал копны сена в стог.

Вот потому-то на исходе этого долгого дня она не сразу заснула и долго ворочалась; а когда наконец погрузилась в забытье, бессознательно ощущала предвестие беды.

Но сейчас ночь исцелила ее от всех страхов, и она забылась сном без сновидений. Под простой, грубой рубахой грудь ее равномерно вздымалась и опадала. Долетавший из окна ветерок шевелил светлые вихры ее ребенка.

Никто не проснулся, когда пес, который дремал на пороге, привскочил и выжидательно уставился на две тени, проскользнувшие мимо. Никто, кроме маленького мальчика, на миг приоткрывшего глаза. Он сонно улыбнулся, и если бы его мать проснулась, то почуяла бы, как Кийчик весь дрожит от волнения. Он снова закрыл глаза, по-прежнему улыбаясь.

«Скоро!»

Ветер пролетал над землей, едва касаясь.

Но где же находилась эта деревушка, эта река, этот лес?

Здесь надо в нескольких словах пояснить, почему это волшебное место так важно.

По традиции географическая наука издавна делит гигантский материк Евразию на две части: Европу — на западе, и Азию — на востоке. Но традиция эта обманчива. На самом деле существует и более естественное разделение материка на север и юг.

Ибо через весь этот огромный массив суши, от Северной Европы, через всю Россию, через ледяные пустыни Сибири, вплоть до возвышенностей на границе с Китаем, простирающихся на север почти до самой Аляски, протянулась величайшая равнина мира.

Протяженность великой Северо-Евразийской равнины с запада на восток составляет одиннадцати с лишним тысяч километров. Она проходит от Атлантического до Тихого океана, образуя ряд огромных, соединенных между собою тектонических плит, которые покрывают шестую часть всей суши на нашей планете и по размерам могут сравниться с территорией США и Канады вместе взятых. На севере большая часть этой равнины ограничена холодным Северным Ледовитым океаном. От его берегов она, кое-где достигая в ширину более трех тысяч километров, простирается на юг — через гигантские зоны тундры, леса, степи и пустыни до своей южной границы. Можно считать, что именно эта граница и делит Евразию пополам.

Ведь если Северная Евразия представляет собой огромную равнину, то Южная Евразия, простирающаяся с запада на восток, включает в себя Среднюю Азию, древнюю Персию, Афганистан, Индию, Монголию и Китай. А север словно стеной отделяют от юга протянувшиеся полумесяцем могучие горные гряды, среди которых можно насчитать несколько высочайших вершин мира — от западноевропейских Альп до величественных азиатских Гималаев и прочих восточных горных хребтов.

Поэтому трудно понять, отчего географы когда-то решили поделить Евразию на запад и восток.

Если продвинуться вглубь на треть великой равнины, остановившись примерно к северу от современного Афганистана, то можно оказаться перед простирающейся с севера на юг, от тундры до краев пустыни, длинной чередой низких древних гор. Это Урал. В них принято видеть границу между Европой и Азией.

Однако, по правде говоря, за исключением нескольких весьма скромных вершин, эти пологие горы часто поднимаются в высоту всего на десятки метров. Никакие усилия воображения не помогут воспринимать их как «водораздел» между континентами: они едва ли образуют даже рябь на этой океанской глади суши. Границы между Европой и Азией не существует — равнина представляет собой единое целое.

Там, где она охватывает Северную Европу, равнина очень узка, всего-то каких-нибудь шестьсот пятьдесят километров в ширину. Затем, переходя на территорию Восточной Европы, она начинает расширяться, точно клин. Северную ее границу теперь образует большой холодный Финский залив, часть Балтийского моря, притаившегося под изогнутым выступом Скандинавии. Южную, горную границу ее формируют величественные Балканы и Карпаты, охраняющие Север Греции. А потом она, широко раскинувшись, и вовсе забывает о границах и пределах.

Россия: место, где равнина бесконечна.

Россия: место, где встречаются Восток и Запад.

Россия: пограничная земля.

Здесь, где начинается Россия, северная граница необозримой равнины постепенно вздымается кверху, по направлению к Северному Ледовитому океану. В этих северных краях берет начало величайший лес всего мира — холодное, темное царство хвойных деревьев, именуемое тайгой, которое простирается на тысячи километров до берегов Тихого океана. Середину равнины занимает гигантский смешанный лес. А на юге начинается бесконечная, поросшая травой степь, и в этом месте она не обрывается на юге пустыней или горным кряжем, а выходит на приветное, солнечное побережье, подобное средиземноморскому.

Ибо южную границу центральной части России образует теплое Черное море.

Черное море, расположенное, так сказать, над восточной оконечностью Средиземного, напоминает закрытый сосуд. Мощная гряда южных гор охватывает его, подобно огромной плотине: на юго-западе его обнимают Балканы, на юге — горы современной Турции, на юго-востоке — устремляющийся в вышину Кавказ. Между Балканами и турецкими горами пролегает узкий пролив, соединяющий Черное море с его более могучим и полноводным соседом. В своей черноморской части этот пролив называется Босфором, а в южной — Дарданеллами.

Море это имеет внушительные размеры и простирается примерно на девятьсот семьдесят километров с запада на восток и шестьсот пятьдесят километров — с севера на юг. В него впадают бесчисленные реки, среди них, на западе, к северу от Греции, — величественный Дунай. В водах этого моря содержатся следы серы, и потому, быть может, оно когда-то и было наречено Черным.

Посреди северного, русского берега далеко в теплые воды моря вдается напоминающий своими очертаниями плоского ската или камбалу широкий полуостров. Это Крым. По обеим его сторонам, разделенные почти шестьюстами пятьюдесятью километрами, из далеких лесов по степи вливаются в Черное море две гигантские реки. На западном берегу — это широкая река Днепр, на восточном — могучий Дон.

Таким образом, между двумя этими речными системами, Днепром и Доном, начиная от Причерноморской степи и до северных лесов, раскинулась гигантская, древняя, исконная Русь.

Россия: пограничная земля.

Ибо великая равнина не кончается, а простирается и простирается все дальше и дальше, уходя даже на восток. На ее южной границе, к востоку от Черного моря, гигантская гряда Кавказских гор протянулась еще на девятьсот семьдесят километров. Знаменитый своими винами и своими воинами — грузинами, армянами и многими другими — Кавказ с его сияющими пиками на сотни метров возвышается над любыми вершинами Альп и Скалистых гор.

Естественной границей Кавказа служит любопытный природный феномен: второе из двух морей, окруженных полумесяцем горной гряды с юга. Оно имеет гигантские размеры, простирается с севера на юг, своей формой примерно напоминает полуостров Флорида, но по длине превосходит его в два раза — и горный кряж огромным полумесяцем отвесно спускается книзу, охватывая его своими уступами, точно петлей. Это Каспийское море.

С научной точки зрения — это самое большое в мире озеро, ведь стока из него нет. Его окружают степь, горы и пустыня, его вода убывает, испаряясь в воздухе пустыни. А на северном берегу его питает самая известная река России.

Волга-матушка.

Свое великое странствие начинает она далеко-далеко, в заповедных лесах, в самом сердце России. Там русло ее описывает гигантский изгиб, прорезая уединенные северные леса, а потом поворачивает к югу; так, объяв и напитав собой исконные русские северные земли, река делает поворот и несет свои воды по Евразийской равнине на восток, а потом и на юг, и наконец медленно течет дальше, из леса, по волнуемой ветром степи к далеким пустынным берегам Каспийского моря.

Но и за пределами волжской дельты великая равнина все тянется и тянется, постепенно делаясь все более и более негостеприимной. На юге простерлись ужасные пустыни. На севере властвуют темная тайга и вечная мерзлота, в конце концов подчиняя себе всю равнину. До сего дня эти огромные земли остаются почти необитаемыми. За Волгу, через Урал, по ледяным пустыням Сибири, к далекому Тихому океану — равнина тянется более чем на четыре с половиной тысячи километров.

А где же находилась деревня с ее речкой и лесом?

Нетрудно сказать. Она располагалась на окраине южнорусской степи, в нескольких десятках верст к востоку от великой реки Днепр и примерно в пятистах верстах от устья этого великого потока в северо-западной части теплого Черного моря.

Однако, сколь ни странным это может показаться, если бы какой-нибудь чужеземец в то время спросил, как добраться до данного места, едва ли нашелся бы хоть кто-нибудь, кто сумел бы ему это объяснить.

Ибо Государство Российское в ту пору еще не существовало. Древние цивилизации Востока: Китай, Индия, Персия, — находились далеко-далеко, к югу от мощной горной гряды, образующей южную границу равнины. В глазах китайцев, индийцев и персиян пустынная равнина была бесплодной землей.

На западе могущественная Римская империя распространила свое влияние на средиземноморское побережье и даже далеко на север, вплоть до Британии. Однако римляне остановились на опушке тех лесов на востоке, что росли на великой Евразийской равнине.

Ибо что знали римляне о лесе? Лишь то, что к востоку от Рейна обитают воинственные германские племена, а к северу от Балтийского моря — балты, летты, эсты, литва, о которых доходили до римлян только смутные слухи. Этим все и исчерпывалось. О славянских землях, раскинувшихся за владениями германцев, они знали мало, а о финно-угорских народах, обитавших в обширных лесах за Волгой, — совсем ничего. О тюркских и монгольских племенах, которые жили в сердце неизмеримой, необъятной Сибири, за лесом, и слыхом не слыхивали, ни одна весть о них, даже переданная едва слышным шепотом, не проникала из бесконечной степи.

А что знал о степи Рим? Нельзя отрицать, что в Восточном Средиземноморье Рим вторгся даже в пределы Армении, в отроги Кавказских гор; много лет были знакомы Риму маленькие порты на северном побережье Черного моря, куда его корабли приходили за мехами или рабами из внутренних районов этих земель или затем, чтобы встретить караваны, побывавшие на таинственном Востоке и пересекшие ради того пустыню. Но гигантская равнина, лежавшая позади этих небольших гаваней или армянских земель, оставалась для римлян terra incognita — неизвестными краями, населенными варварами, полной опасностей степью, непроходимыми реками. Составленные Геродотом, Птолемеем, Плинием карты классической древности с их детально показанными городами, дорогами и границами начинали полагаться на слухи или обрывались, не успев даже приблизиться к маленькой деревушке.

Да и сами ее жители не могли бы объяснить, где их дом.

Даже сегодня, повергая в замешательство иностранцев, россияне с трудом могут указать нужное направление. Спросите, проходит ли дорога на восток или на запад, на север или на юг и на сколько километров — и русский не сумеет дать ответ. Да и зачем ему это на бескрайней равнине, где один бесконечный горизонт сменяет другой, столь же бесконечный?

Однако он может сказать вам, как текут реки.

Потому-то и жители крохотной деревушки знали, что их маленькая речка впадает в другую маленькую речку, а та спустя непродолжительное время впадает в могучий Днепр. Они знали, что где-то далеко, за южной степью, Днепр впадает в море.

Но только это они и знали. Лишь пятеро из них видели Днепр.

Не желая погрешить против истины и стремясь верно передать тогдашнее положение вещей, мы не можем говорить о России, еще не существовавшей в ту пору; не в силах мы и указать ориентиры, по которым можно было бы определить таковое положение. Мы можем сказать лишь, что деревушка эта находилась на землях к северу от Черного моря, где-то к востоку от реки Днепр и к западу от реки Дон; немного восточнее леса и немного западнее степи; на одной из тысяч рек, не нанесенных ни на какую карту. Едва ли кто-то смог бы сообщить более точные сведения, да и кому было здесь до них дело?

Ветер пролетал над землей, едва касаясь, и летняя ночь опустилась над бескрайним пространством. На западной окраине великой равнины сгущались сумерки. Здесь, в южной деревушке, сияла звездами полночь, хотя дальше, к северу, ближе к полярным широтам, все еще не рассеялся бледный сумрак. На востоке, возле Уральских гор, час был самый ранний, стояла глубокая ночь. В Центральной Сибири занимался рассвет; на берегах Тихого океана утро вступило в свои права, а еще дальше, на северо-восточной оконечности огромного массива суши напротив Аляски, уже настал полдень. Ночью над бескрайней равниной могли бушевать грозы, проливаться дожди, неистовствовать ураганы, и никто их не замечал. В паре тысяч верст к северу от деревушки над лесом разразилась гроза с громом и молнией, но здесь царила тишина. И неужели хоть кто-то знал, какие грозовые облака проносились над лесными чащобами, какие шатры разбивали в степи, какие огни горели на бескрайней равнине в бесчисленных чертогах ночи?

Маленький мальчик проснулся с улыбкой.

Ветер задувал в избу, солнечный свет, проникнув сквозь квадратный оконный проем, большим бледным четырехугольником лежал на земляном полу.

— Уже проснулся, ягодка моя?

Она подошла к полатям, где спал ребенок, приблизив к нему широкое лицо. Позади нее в горнице суетились люди. В одном углу висела на длинном деревянном крюке, прикрепленном к стропилам, колыбель с младенцем.

Горница была просторная. Стены ее, глиняные, на деревянном каркасе, были грязно-серого цвета. Такой оттенок они, как и во всех остальных избах этой деревушки, приобрели из-за того, что в домике с длинной дерновой крышей не было дымохода: дым из большой печи невозбранно заполнял горницу, и только потом его выпускали, подняв ставень над маленьким отверстием в потолке. Таким образом, помещение быстро нагревалось, а его обитателям закопченные стены представлялись чем-то давно знакомым и желанным. Однако сегодня огонь в печи не разожгли. Воздух в горнице был чист и прозрачен, царила приятная прохлада.

В избе были еще два помещения: за печью — сени, через которые попадали в горницу, а с противоположной от сеней стороны — еще одна каморка, служившая одновременно мастерской и клетью. Здесь стоял ткацкий станок, всевозможные бочонки, лежали мотыги, серпы, а на стене, на почетном месте, висел топор, принадлежащий хозяину дома. Вся изба, выстроенная на дубовых сваях, вершков на десять была вкопана в землю, и потому, чтобы выйти наружу, приходилось выбираться, как из неглубокой ямы.

Мать умыла мальчика водой из бурого глиняного кувшина. Он не отрываясь смотрел мимо нее на полосу сияющего солнечного света, простершуюся на полу.

Но думал он при этом о чем-то другом.

Она улыбнулась, заметив, как завороженно глядит он на залитый солнцем пол.

— Как мы говорим про солнечный свет? — тихо спросила она.

— Придет в дом — не выгонишь колом. Пора придет — сам уйдет, — послушно произнес нараспев он.

Он посмотрел в окно. Ветер шевелил его светлые волосы.

— А как говорим о ветре?

— Без рук, без ног, а дверь отворяет.

Он уже выучил наизусть с десяток таких речений. Женщина знала сотни простеньких, непритязательных загадок, присказок, присловий, поговорок, пословиц — вроде тех, где солнечный свет сравнивался с непрошеным гостем, а ветер — с невидимым пришельцем. Во всех этих бесчисленных изречениях народ с восторгом предавался словесной игре, творя и обогащая свой язык.

Через мгновение она его отпустит. Он просто изнывал, так ему хотелось выбежать за дверь и посмотреть, вдруг медвежонок уже здесь?

Она быстро заглянула ему в рот. У него недавно выпали два молочных зуба, но на их месте выросли новые. Еще один шатался, но пока ни один больше не выпал.

— Полон хлевец белых овец, — блаженно пробормотала она.

А потом отпустила его.

Он бросился к двери, пробежал через сени и выскочил наружу.

Напротив избы был разбит крохотный огород, где накануне он помогал матери вытаскивать большую репу. Справа крестьянин укладывал сельскохозяйственные орудия на старую деревянную телегу с мощными колесами, выточенными из одного куска дерева. Слева, немного подальше, у реки виднелась маленькая баня. Она была построена всего три года тому назад и предназначалась не нынешним обитателям деревни, у которых была своя баня, побольше, а предкам. В конце концов, маленький Кий знал, что мертвые любят попариться не меньше живых, даже если увидеть их невозможно. Всю его коротенькую жизнь ему только и твердили, что предки гневаются, если не получают положенного почета и внимания.

— Ты же не хочешь, чтобы о тебе забыли, когда ты уйдешь, ведь правда? — спросила его одна из жен его отца, и он подумал, что конечно же не хочет, чтобы о нем забыли и чтобы самый образ его изгладился из памяти его односельчан и канул в небытие.

Он знал, что мертвые рядом, что они следят за ним, и точно так же знал, что под углом амбара, стоящего перед домом старейшины, жил крохотный, сморщенный деревенский домовой, дедушка его собственного отца, и что домовой, дух его прадеда, принимал самое деятельное участие во всем, что происходило в деревне.

Он вышел из избы. Ничего. Он посмотрел налево, посмотрел направо. Бани и хижины, все как всегда, ни следа медвежонка. Лицо у него тотчас же вытянулось от досады, он и поверить не мог, что его так обманут, разве не видел он ночью, как Мал со стариком, крадучись, выходят из деревни?

Крестьянин, грузивший вещи на телегу, брат одной из его мачех, обернулся и посмотрел на него:

— Тебе чего, мальчик?

— Ничего, дядюшка.

Он знал, что тайну никому выдавать нельзя.

Желудок у него словно налился холодной свинцовой тяжестью, безмятежное голубое утреннее небо помрачнело. Он хотел было расплакаться, чувствуя, что плач принесет облегчение, но, помня, что Мал взял с него клятву молчать, не дал воли слезам, а, закусив губу, повернулся и с грустью ушел назад в избу.

Там его бабушка бранила за что-то женщин, но он уже привык к таким сценам. Его взгляд упал на бубен его матери, висящий в углу; бубен был покрашен красной краской. Он любил красное; красный цвет представлялся ему теплым и дружелюбным, ведь в славянском языке «красный» и «красивый» — однокоренные слова. Кий не отрываясь глядел на грубое лицо своей бабушки: какие у нее большие щеки, ни дать ни взять два куска сала. Она заметила, что внук на нее смотрит, и в свою очередь злобно уставилась на него, а потом велела матери вывести его из избы прочь, мол, нечего тут путаться под ногами.

— Иди поиграй, Кийчик, — ласково сказала мать.

Он снова вышел из избы и тут увидел Мала.

Для Мала ночь выдалась неудачной. Вместе с одним охотником постарше он поставил в лесу ловушку на медвежонка, и им почти посчастливилось. Он поймал бы медвежонка, если бы в последнюю минуту не потерял голову: сделал неловкое движение — и разгневанная медведица-мать бросилась за ним и прогнала. Стоило Малу вспомнить про свой позор — и он невольно багровел от стыда.

Сегодня он собрался помочь мужчинам убрать сено, то есть заслужить одобрение старейшины тяжелым трудом и избежать неприятных разговоров с Кием.

Мальчик и в мыслях не держал, что его дядя спешит мимо избы, лишь бы не вести никаких лишних бесед. Он подскочил к Малу и выжидательно воззрился на него снизу вверх, закинув голову.

Мал с виноватым видом посмотрел налево, потом направо. К счастью, его односельчанин, нагружавший телегу, куда-то отлучился, и они остались одни.

— Ты привел его? Где он? — воскликнул Кий.

Стоило ему завидеть дядю, как надежда снова ожила.

Мал помедлил и ответил уклончиво:

— Он в лесу.

— А когда ты приведешь его сюда? Сегодня? — Глаза у мальчика засияли от восторга.

— Скоро. Как зима наступит.

Мальчик помрачнел от недоумения и разочарования. Зимой? До зимы еще жить да жить...

— Почему зимой?

Мал минуту подумал.

— Я его поймал, накинул ему на шею веревку и так вел, Кийчик; но тут налетел ветер и унес его. Я ничего и поделать не мог.

— Ветер?

Лицо у малыша словно осунулось. Он знал, что ветер — древнейшее из всех божеств. Его дядя частенько говаривал ему: «Бог солнца велик, Кий, но ветер — древнее и могущественнее». Ветер дул днем и ночью, когда солнце уходило на покой. Ветер дул над бескрайней равниной, когда ему заблагорассудится.

— А где он сейчас?

— Далеко-далеко, в лесу.

Ребенок слушал его со скорбным видом.

— Но снегурки приведут его назад, — продолжал дядя, — вот увидишь.

Ну почему он лгал? Он смотрел сверху вниз на своего доверчивого племянника и отлично понимал почему. По той же причине, по какой поселился с двумя стариками и ослушался деревенского старейшину. А все оттого, что все его презирали, и, еще хуже, оттого, что ему было стыдно. Вот и не смог сказать он правду мальчишке, который так ждал обещанного медвежонка. «Я глуп и ни на что не годен», — подумал Мал. Да еще и лентяй к тому же. Собирался же весь день до седьмого пота работать в поле, но сейчас больше всего ему хотелось убежать назад в лес, лишь бы не признаваться себе, что он обманщик и бездельник. Прежняя решимость покидала его.

Однако, возможно, еще оставалась надежда.

— Но я знаю, где ветер его прячет, — добавил он.

— Правда? Правда знаешь? — Лицо Кия озарилось радостью. — Расскажи мне!

— Глубоко-глубоко в чаще лесной, в тридевятом царстве.

— А можно туда попасть?

— Только если знать дорогу.

— А ты знаешь? — Само собой, опытный охотник вроде дяди знает дорогу даже в волшебные края. — Как туда добраться?

— Идти на восток, — усмехнулся Мал. — Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь, — похвастался он и на мгновение сам в это поверил.

— Тогда ты его приведешь? — взмолился мальчик.

— Может быть. Когда-нибудь, — посерьезнел Мал. — Но это наша с тобой тайна. Никому ни слова.

Мальчик кивнул.

Мал двинулся дальше, радуясь, что покончено с этим тягостным разговором. Может быть, через несколько дней он придумает, как половчее поставить другую ловушку на медвежонка. Не хотелось огорчать мальчика, ведь тот ему доверял. Уж найдется, как помочь делу.

Мал приободрился. Сегодня будет славная работа в поле.

Кий, задумавшись, тоскливо смотрел ему вслед. Он слышал, как женщины смеются над его дядей Малом, как мужчины его бранят. Он знал, что в деревне Мала величают лентяем. Неужели дяде и вправду нельзя доверять? Кий поднял глаза к бескрайнему, пустому небу, не зная, что и поделать.

Женщины расположились на золотистом поле широким клином вроде того, что образует в летнем небе стайка диких утиц.

В «острие» клина, сопровождаемая с обеих сторон мерно выступающими женщинами, высокая и крупная, шла свекровь Лебеди. Жена деревенского старейшины умерла прошлой зимой, и потому она теперь считалась старшей женщиной селения.

День выдался жаркий. Они работали уже несколько часов, и время клонилось к полудню. В жатву женщины одевались в одни только простые платья, наподобие льняных рубах, да лапти, плетенные из березового луба. Каждая несла серп.

Лебедь обливалась потом, но на душе у нее царил покой, вселяемый равномерным ритмом монотонной полевой работы под солнцем. Хоть иногда эти женщины обращались с нею пренебрежительно, все они в каком-то смысле приходились ей родней: другая жена мужа, сестра другой жены, сестры мужа и их дочери, тетки и двоюродные сестры этих дочерей. Каждую полагалось называть особым, неповторимым именем, выражавшим сложную степень этого родства и надлежащую меру почтения, да еще использовать это имя в уменьшительной форме, столь любимой всеми славянами, и потому эти имена превращались в ласкательные обозначения: «матушка», «сестрица», «золовушка», — да и как еще обращаться друг к другу этим бедным, слабым существам, затерянным на огромной, бескрайней равнине?

Это были ее родичи. Пусть они и называли ее мордовкой, она была одной из них. Она была частью общины — рода, как говорили славяне юга, или мира — так называли общину славяне севера. Землей и деревней они владели сообща, лишь домашний скарб каждого общинника считался его собственностью, а голос старейшины был для них законом.

Теперь свекровь призывала к себе женщин, величая их ласковыми, нежными именами. «Идите ко мне, доченьки, идите, лебедушки, — призывала она, — давайте жать». Даже Лебедь она мягко окликнула: «Пойдем, невестушка».

По-своему Лебедь любила даже свою бранчливую свекровь. «Ешь, что дают, слушай, что говорят», — строго поучала ее старуха. Но если оставить в стороне ее вспышки ярости, иногда она бывала и добра к невестке.

Лебедь оглянулась. Позади нее муж вместе с другими мужчинами взваливал сено на телеги, стоящие посреди луга. Она заметила среди них и брата. На краю поля тихо отдыхали три самые древние деревенские старухи. Она поискала взглядом Кия. Только что он сидел рядом со старухами, но, может быть, пошел посмотреть, что делают мужчины.

Высоко стоит солнце светлое,

Не спалит оно землю-матушку.

Женщины запели и взмахнули серпами, еще раз склонившись, словно творя молитву величайшей богине, что даровала всем им хлеб, — матери сырой земле.

Великая славянская богиня явилась здесь в своем прекраснейшем облике, ведь деревушка лежала на окраине местности с лучшей почвой, какую только можно было найти на великой равнине, — черноземом.

Подобной земли не сыскать было на всей Евразийской равнине.

На севере, южнее тундры, залегал торфяной глей, малопригодный для земледелия; дальше, южнее лесов, почва представляла собой песчаный подзол, серый там, где произрастали северные лиственные леса, и бурый южнее, где шелестели широкой листвой высокие деревья. На таких почвах урожаи тоже собирали довольно скудные. Однако ближе к степному поясу появлялась совсем другая почва. Это был чернозем, жирный, плодородный и мягкий как пух. И тянулся этот черноземный пояс на сотни и сотни верст — от восточного побережья Черного моря, на восток по равнине, за великую реку Волгу, и уходил далеко в земли Сибири. Славянам, жившим на опушке леса, достаточно было расчистить землю под поле, а потом постоянно ее засевать: на этой плодородной черной земле они могли растить хлеб много лет, пока не истощится почва, и тогда они оставляли поле, которое постепенно зарастало травой, и расчищали другое. Такой способ земледелия был примитивным и утомительным, но на черноземе деревня могла существовать много-много лет, людям не приходилось переезжать на свежие пахотные земли. А потом, к чему волноваться — разве и лес, и равнины не бесконечны?

Как раз когда женщины замолчали, допев одну песню и еще не затянув другую, она увидела, что к ним идет Мал. Красное лицо его поблескивало от пота.

— Что, лентяй, еще работку ищешь? — насмешливо крикнула одна из ее товарок. Даже свекровь рассмеялась, и сама Лебедь невольно улыбнулась. По немного виноватому выражению его лица было понятно, что он под каким-то предлогом потихоньку отлучился отдохнуть. Ее только удивило, что маленький Кий не пришел вместе с ним.

— А где Кийчик? — спросила она.

— Не знаю. Утром я его и не видал ни разу.

Она нахмурилась. Куда же запропастился мальчишка? Она обернулась и крикнула свекрови:

— Можно мне уйти поискать Кия? Он куда-то пропал.

Дородная старуха, почти не прерывая жатвы, бесстрастно взглянула на Лебедь и ее ни на что не годного братца. Потом покачала головой, мол, работа не ждет.

— Сходи спроси у старух, не видели ли они его, — тихо пробормотала она Малу.

— Хорошо.

И он послушно зашагал — размеренно, не торопясь — к краю поля.

Мал всегда забавлялся, сравнивая житье-бытье сельчан. Век мужчине выдавался, может быть, и насыщеннее, но короче. Рос парень и набирался сил — при этом либо худел, либо полнел. А когда силы покидали мужчину, тот попросту умирал. Но женщинам была уготована другая доля. Сначала, белокожие и стройные, грациозные как лани, они расцветали, а потом, все без исключения, толстели: сперва раздавались в бедрах, как его сестра, затем в поясе, выпуклым становился живот. И так неизменно все тучнели и округлялись, загорелые от солнца, напоминая формами кто грушу, кто яблоко, год за годом, пока те из них, что повыше ростом, не обретали величественности и дородности — как вот свекровь Лебеди. Но постепенно, не утрачивая своей уютной округлости, начинали жены умаляться, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, и вот в старости окончательно усыхали, словно маленькое коричневое ядрышко в ореховой скорлупке. И вот сухонькая бабка, с морщинистым загорелым лицом и сияющими голубыми глазами, будет влачить старушечье свое существование еще много лет, пока так же просто, как упавший с ветки орех, не канет в сырую землю. Такова судьба всех женщин. Настигнет она, в конце концов и его сестрицу Лебедь. Глядя на старух, Мал всегда ощущал нежность и сочувствие.

На краю поля сидели рядком три бабушки. С доброй улыбкой он по очереди обратился к каждой из них.

Лебедь смотрела издали, как он говорит с ними, и удивлялась, почему так долго. Наконец он вернулся, ухмыляясь.

— Старые они, — пояснил он, — разум у них немного помутился. Одна говорит, вроде видела, как он возвращался в деревню вместе с другими ребятишками, другая думала, он на реку пошел, а третья — что в лес убежал.

Лебедь вздохнула. Она и представить себе не могла, что бы это Кию делать в лесу, и сомневалась, что он мог уйти на реку. Остальные дети вернулись в избу под надзор одной из девиц. Может быть, и он с ними.

— Сходи посмотри, не убежал ли он в деревню, — попросила она.

А поскольку это означало отложить работу, Мал с радостью зашагал прочь.

За жатвой женщины продолжали петь. Лебедь любила эту песню: пусть даже медлительная и скорбная, она была так прекрасна, что, напевая ее, женщина забывала о своих тревогах:

А кто землю пашет,

Тот в нее и ляжет,

Смерть придет-нагрянет,

Лиха неминуча.

Ни огонь, ни вода,

Ни залетные ветра,

Только мать сыра земля

Приберет свое дитя.

Женщины медленно продвигались вперед длинной чередой, нагибаясь, чтобы срезать тяжелые ячменные колосья. Когда их серпы рассекали буреющие стебли, над полем слышался тихий свист, шуршание и шелест. Тонкая пыль от упавшего ячменя стояла над землей легким, благоуханным облачком. И Лебедь, как это часто бывало, охватило чувство умиротворения и одновременно печали, словно какая-то часть ее души погибла навеки, не в силах вырваться из плена этой медлительной, тяжелой жизни, из великого безмолвия бескрайней равнины: печаль она ощущала оттого, что из монотонного, однообразного этого бытия не было исхода, а умиротворение — оттого, что пребывала среди своих родичей и жила так, как всем от века назначено.

Мал вернулся не скоро. Он улыбался обычной своей глуповатой улыбкой, но ей показалось, что она заметила в глазах его тревогу.

— Он там?

— Нет. В деревне его и не видели.

Как странно! Она-то решила, что Кий ушел с остальными, и тут забеспокоилась. Она снова обратилась к свекрови:

— Кийчик куда-то запропастился. Позволь мне пойти его поискать.

Но старуха только взглянула на нее не без презрения:

— Дети вечно куда-то пропадают. Придет, никуда не денется.

А потом добавила, уже более злобно:

— Пусть твой братец его поищет, что ж ему без дела-то маяться.

Лебедь с грустью наклонила голову.

— Сходи на реку, вдруг он туда убежал, — попросила она.

На сей раз она заметила, что брат зашагал быстрее.

Работа двигалась споро. Женщина знала, что вот-вот наступит время полуденного отдыха. И подозревала, что ее свекровь нарочно задерживает их и не пускает отдохнуть, чтобы никуда она, Лебедь, не ушла. Она оторвалась от работы, подняла голову и устремила взгляд на бесконечный горизонт. Теперь он словно издевался над нею — насмешливо, под стать ее свекрови: «Ничего ты не сделаешь; как боги распорядятся, так и будет». Она снова склонилась над полосой.

На сей раз Мал вернулся быстро. Вид у него был обеспокоенный.

— Нет его на реке.

— Ты уверен?

Он-де столкнулся со стариком, вместе с которым ходит на охоту, и тот все утро пробыл на берегу реки. Уж точно старик бы заметил Кия, если бы он там объявился.

Она почувствовала укол страха.

— Думаю, он ушел в лес, — предположил Мал.

В лес. Он никогда не забредал туда один, только с нею. Она в ужасе уставилась на брата:

— Что ему там делать?

— В толк не возьму.

Он явно лукавил, но было ясно: выспрашивать, почему он обманывает, не стоит.

— В какую сторону он мог пойти?

Мал задумался. Он вспомнил, как опрометчиво сказал мальчику этим утром: «Как туда добраться? Идти на восток. Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь».

— Может быть, он на восток пошел, — покраснев, произнес Мал. — Куда — я и сам точно не знаю.

Она бросила на него презрительный взгляд:

— На, возьми. — Она сунула ему в руки серп. — Жни! — приказала она.

— Да это ведь бабья работа, — запротестовал он.

— Жни знай, дурак! — закричала она на него и зашагала к свекрови, а ее товарки, видевшие эту сцену, расхохотались. — Отпусти меня Кия искать! — снова взмолилась она. — Мой брат отправил его в лес!

Ее свекровь поначалу даже не удостоила ее взглядом, но посмотрела на дальний конец поля. Мужчины там прервали работу, и несколько из них, включая мужа Лебеди и деревенского старейшину, шли по направлению к ним.

— Пора роздыху! — объявила она женщинам, а потом бросила Лебеди: — Можешь идти!

Когда к ним подошли муж и старейшина, Лебедь кратко объяснила им, в чем дело. Старейшина, крупный, седобородый человек с маленькими глазками, в которых словно навеки поселилось нетерпение, не выказал особого сочувствия. Но ее муж, более мягкий и участливый, озабоченно наморщил лоб. Он вопросительно взглянул на старейшину:

— А не пойти ли и мне тоже?

— Мальчишка объявится. Не мог он уйти далеко. Пусть она его ищет, — произнес старейшина скучающим тоном.

Она заметила, как на лице мужа на миг изобразилось облегчение. Она все понимала и не винила его, ведь ему надо было позаботиться о других женах и детях.

— Я пойду, — тихо сказала она.

— Если не вернешься после роздыха, я сам за тобой пойду, — с улыбкой пообещал муж.

Она кивнула и отправилась на поиски.

Как же приятно, как покойно было в лесах! В вышине, в сияющем голубом небе время от времени проплывали пышные белоснежные облака, поблескивая в лучах полуденного солнца. Они пришли с востока, из-за зеленого леса, из неизвестно каких бескрайних, исстрадавшихся без влаги степей. На опушке леса, по которой шагал мальчик, ветер нежно наклонял высокие травы, и они шелестели под его дуновением, словно перешептываясь. С полдюжины коров паслись в тени, то тут, то там перебиваемой солнцем.

Прошло уже немало времени с тех пор, как Кий ускользнул от старух. Сейчас он весело шагал по знакомой тропинке, которая вела в чащу. Опасности он не чувствовал.

Все утро он размышлял о медвежонке. Его дяде Малу было точно известно, где тот прячется — в сказочном царстве далеко-далеко на востоке. И разве он не сказал, что добраться туда может за день? Но Кий, как бы мал он ни был, отчего-то точно знал, что дядя его туда не пойдет. И чем дольше он об этом раздумывал, тем больше убеждался, что знает, как поступить.

По мере того как долгим утром становилось теплее, поле, на котором работали женщины, все сильнее мерцало от жары. Кий бродил без цели туда-сюда, вялый и ко всему равнодушный, пока наконец, как в тумане, словно следуя мановению чьей-то невидимой руки, не побрел прочь и не обнаружил, что шагает в сторону лесов.

Он знал дорогу. «На восток» означало двигаться от реки по тропинке, по которой мать и другие женщины ходили за грибами. А придет время, и снова все отправятся по этой тропинке — по ягоды. Именно с востока приплывали белые облака.

Он не знал, долго ли ему идти; но если его дядя мог добраться туда за день, то и ему это было под силу.

«Ну, может быть, за два дня», — храбро подумал он.

И вот, в белой рубахе, перехваченной полотняным поясом, в лаптях из березового луба, все еще сжимая в кулачке ячменный колос, сорванный на поле, маленький пухленький мальчик двинулся по тропинке в сосновый лес с детской мечтательной решимостью.

Примерно в двухстах саженях тянулись чередой маленькие полянки, куда женщины ходили за грибами, — в укромной тени росли грибки целыми россыпями, — и Кий довольно улыбнулся, дойдя до этого места. Дальше грибных полян он никогда не заходил, но теперь уверенно углубился в лес.

Узенькая тропинка вела вниз по склону, то по опавшей сосновой хвое, то по узловатым корням, а потом вновь шла в гору, сквозь подлесок. Он заметил, что среди дубов и буков сосны стали попадаться реже, зато начали встречаться ясени. Белки опасливо следили за ним с деревьев. Одна, у самой тропинки, хотела было скакнуть прочь, но передумала и вместо этого принялась внимательно разглядывать его, сидя на задних лапках и похрустывая какой-то беличьей снедью. Через некоторое время лес поредел. Все шорохи и шелесты словно бы затихли. Тропинка здесь заросла травой. Еще несколько саженей — и тропинка повернула направо, потом налево. Показалась еще одна небольшая сосновая рощица.

Маленький Кий блаженствовал. Его переполнял восторг: ведь он решился на подвиг и проник в неведомые земли.

Он прошел немногим более половины версты, когда тропинка сузилась, заведя его под густую лиственную завесу. Мальчик стал пробираться дальше, и деревья сомкнулись у него за спиной, потянуло сырой прелью.

И тут прямо перед ним внезапно блеснуло темное озерцо.

Было оно невелико, примерно десяти аршинов в ширину и тридцати в длину, и все окружено деревьями. Ничто не тревожило поверхности водоема. Однако, пока мальчик разглядывал водную гладь, слабое дуновение ветра подняло на воде едва заметную рябь. Набежавшая волна устремилась к ребенку и с чуть слышным плеском лизнула берег, черную землю и заросли папоротника.

Кий знал, что это значит. Он осторожно оглядел заводь и ее окрестности.

Наверняка тут обитают русалки, и, если не остеречься, того и гляди выплывут из глубины и защекочут до смерти. «Берегись русалок, Кий, — шутливо предупреждала его мать, — ты такой смешливый, оглянуться не успеешь, как они тебя на дно уволокут!»

Не спуская глаз с поверхности воды, мальчик стал обходить опасный омут и очень обрадовался, когда тропинка повела его прочь от обиталища русалок. Вскоре густой лес сменился дубовой рощей. Тропинка вилась между деревьями, пока не вывела его на большую пустую поляну. Справа виднелась купа берез. Кий остановился.

Какая тишина вокруг! А над ним — высокое голубое небо, пустое и безмолвное. В какую же сторону ему идти?

Он подождал несколько мгновений, пока над поляной не проплыло облако. Кий внимательно проводил его взглядом, пытаясь понять, куда его уносит.

Путь на восток лежал прямо перед ним. Он снова зашагал.

И тут ему впервые захотелось, чтобы кто-то пошел вместе с ним. Несколько раз он окидывал взглядом поляну, надеясь, что мать его нагонит. Ему казалось совершенно естественным, что она должна внезапно появиться рядом с ним. Но она не показывалась.

Он снова углубился в лес. Тропинка исчезла; на короткой траве под буками, кажется, не протоптали дорожек ни люди, ни звери. Лес был пуст, и это было странным. Он замер в растерянности. Не повернуть ли ему назад? Знакомое поле и реку он словно бы оставил позади давным-давно. Неожиданно ему очень захотелось обратно, домой. Но тут же вспомнился тихий омут, мимо которого ему предстоит пройти, а там стерегут его русалки.

Деревья теперь росли тесно; пугающие и неприступные, они уходили ввысь и закрывали небо, так что в просветах между древесными кронами едва виднелись крохотные участки голубизны, словно гигантскую голубую чашу неба грубо разбили на тысячи осколков. Кий поднял глаза к этим голубым осколкам и снова помедлил. Но как же медвежонок? Нет, он не сдастся. Маленький мальчик закусил губу и двинулся вперед.

И тут ему почудилось, будто услышал он матушкин голос:

«Кий, мальчик мой, — казалось, позвала она его, и слова ее негромким эхом разнеслись по чаще. — Кий, ягодка моя!» Она умоляла его вернуться. Личико ребенка озарилось улыбкой: а вот она, матушка. Он обернулся.

Но ее за спиной не было. Он прислушался, уже сам позвал ее, еще раз прислушался.

Его окружало безмолвие. Слегка подул ветер, листья зашелестели, верхние ветви неуклюже закачались. А что, если это не она звала его, а всего-навсего стонал ветер? Или это дразнят его русалки, живущие в омуте?

Он печально побрел дальше.

По временам тоненький луч солнца, проникая сверху, поблескивал в светлых волосах ребенка, прокладывавшего себе путь по лесу, под высокими деревьями. Иногда ему мнилось, будто за ним следят чужие глаза, а вдали, в глубокой тени, притаились и подстерегают его странные существа, безмолвные, бурые и серые; но как ни оглядывался он, как ни озирался, ничего не мог приметить.

Но в следующий миг он чуть было не бросился назад.

Ведь, когда он в очередной раз остановился, всматриваясь в полутьму и пытаясь понять, что же там мелькнуло, внезапно над головой его раздался громкий, хриплый, зловещий крик, а когда он обернулся в ужасе, темная тень обрушилась сквозь листву в вышине у него над головой.

— Баба-яга! — вне себя от страха вскрикнул он.

Что ж, было чего пугаться. Все дети боялись ведьмы Бабы-яги. Того и гляди прилетит по небу в ступе с помелом, схватит длинными тощими руками, вцепится когтями, утащит всех без разбора, мальчиков и девочек, унесет к себе в избушку на курьих ножках и съест. Того и гляди... В ужасе, как завороженный, он глаз не мог отвести от страшного зрелища.

Но оказалось, что это всего-навсего птица. Шумно хлопая крыльями, камнем упала она сквозь листву, ломая ветви в вышине.

Но потрясение оказалось невыносимым. Мальчика охватила дрожь. Он расплакался, сел на землю и стал снова и снова громко звать мать. Однако мгновения тянулись, долгие и безмолвные, ничто не нарушало покоя лесной чащи, и он замолчал и постепенно успокоился.

Это была всего-навсего птица. Что часто повторял ему дядя? «Охотнику в лесу бояться нечего, Кий, если он осторожен. Только детям и женщинам в лесу бывает страшно». Он медленно встал и нерешительно побрел дальше, сквозь темный лес.

И только спустя некоторое время он заметил, что слева открывается вид на иную местность, где деревья росли не так густо, а свет легче пробивался сквозь древесные кроны. Вскоре Кию показалось, что этот новый лес озарился золотистым сиянием, и, привлеченный этим сказочным светом, он стал пробираться к нему через чащу.

Там было теплее. Верхушки деревьев уже не уходили в поднебесье. Ноги утопали в сочной высокой траве. Попадались кочки, поросшие мхом. Он ощутил прикосновение жаркого солнца к своему лицу, услышал жужжание мух и почувствовал, как его укусил крохотный комарик. На душе у него сделалось светлее. Из-под ног у него метнулась малюсенькая зеленая ящерка и исчезла в траве.

Он так обрадовался, попав в это приветное место, что сперва даже не замечал, в какую сторону идет.

На самом деле, сам того не ведая, Кий шел уже почти час, и время приближалось к полудню. Он по-прежнему не ощущал ни голода, ни жажды, а от радости, что выбрался из темного леса, позабыл об усталости. Оглядываясь, он теперь уже не различал темного леса; более того, когда он описал полный круг, залитое солнцем место показалось ему незнакомым и странным. Поблизости поблескивали под солнцем стволы берез. Маленькая птичка, сидя на ветке, пристально глядела на него, словно от жары не в силах была вспорхнуть и улететь; внезапно и он, утомленный палящим солнцем, почувствовал, будто попал в сказку. Впереди подлесок становился гуще, виднелись низкие заросли камышей.

И тут он увидел сияние.

Свет лился откуда-то из-под земли, из-под спутанных клубком древесных корней. Внезапная вспышка этого яркого света заставила его зажмуриться. Кий сделал шаг, чтобы рассмотреть его получше. Свет, льющийся из-под земли, не ослабевал. Мальчик подошел совсем близко, и тут его осенило.

«А вдруг, — подумал он, — так можно попасть на тот свет?»

Наверняка это возможно, недаром славянское слово, которым жители деревушки именовали потусторонний мир, звучало совершенно так же, как слово, обозначающее сияние, солнечные лучи, блики огня. А Кий знал, что домовой и другие предки обитают под землей. Вот и здесь, в таинственном месте, сияние исходит откуда-то из-под земли. Что, если там и вправду лежит дорога на тот свет?

Подойдя поближе, он обнаружил, что источник света — это струйки крохотного, полускрытого от глаз ручья, там, где на них падают лучи полуденного солнца. Ручей вился по подлеску, то пропадая в какой-нибудь впадине, то вновь появляясь в высокой траве неподалеку от того места, где исчез. Однако этот свет, хоть и отражался от маленького ручейка, не делался менее волшебным в глазах мальчика. Более того, когда он разглядывал сияющую поверхность ручья, поблескивающие стволы берез, густую пышную траву, его посетила другая мысль, еще более волнующая. «Я дошел до тридевятого царства, — подумал он, — вот оно какое!» Он наверняка добрался до ворот в сказочное, потаенное тридевятое царство, ибо есть ли на свете место, более волшебное и прекрасное, чем это?

Дивясь своей удаче, пошел он дальше вдоль русла речушки-невелички: сначала пробирался по кустам, а затем увидел два низких валуна, в расщелине между которыми рос куст ореха-лещины. Там он остановился и дотронулся до камней: они были теплые, почти горячие. Внезапно ему захотелось пить, он мгновение помедлил, опасаясь воды из волшебного ручья, но потом, когда жажда сделалась невыносимой, стал на колени в траву и зачерпнул прозрачной воды в ладони. Какая же она была чистая и сладкая!

Затем, желая лучше осмотреть местность, он принялся карабкаться на один из валунов. Прямо над ним выдавался небольшой выступ. Он пошарил рукой, стремясь ухватиться за что-нибудь и удержаться на камне.

Пальцы его сомкнулись вокруг змеи.

Он и сам не мог бы объяснить, как через мгновение оказался в полутора саженях от валуна, дрожа всем телом. Кий судорожно, конвульсивно подергивал головой, вертясь налево и направо, в страхе оглядывая деревья, ручей, валуны и пытаясь понять: вдруг и на них скрываются змеи и сейчас на него бросятся? Травинка коснулась его ноги, и он подскочил от ужаса.

Однако змея лежала на валуне неподвижно. Какое-то время он выжидал, его била дрожь. На земле ничто не шелохнулось, хотя высоко в небесах, не взмахивая крыльями, бесшумно парил канюк, высматривая добычу.

Когда любопытство пересилило ужас, мальчик снова принялся медленно взбираться на валун.

Змея была мертва. Она лежала на широком выступе, свернувшись кольцом. Голова у нее была размозжена, череп пробит, — может быть, это орел проломил ей голову клювом? Он понял, что это гадюка, ведь в его родных краях водились несколько видов этих тварей, и, хотя она уже не могла причинить ему вред, он невольно содрогнулся, глядя на нее.

Но, все еще глядя на ядовитую гадину, он внезапно понял нечто важное и, хоть страх его до сих пор не улегся до конца, немного успокоился и даже улыбнулся. Да, он и вправду попал в сказочное царство. Змея лежала в тени куста, который рос в расщелине между двумя валунами. А куст был ореховый.

— Значит, я смогу найти своего медвежонка, — произнес он вслух.

Ведь мертвая змея могла открыть ему одну из величайших тайн — научить его волшебному языку.

Волшебный язык был безмолвным. На нем говорили все деревья, травы и цветы, и даже некоторые камни и реки; случалось, что говорили на нем и звери. А овладеть этим потаенным языком можно было разными способами — об этом сказала ему не кто-нибудь, а его бабушка, а уж ей ли не знать? «Научиться этому языку можно четырьмя способами, Кий, мальчик мой. Если спасешь змею из огня или рыбу из сетей, они могут открыть тебе эту тайну. Или если найдешь в лесу в полночь в день летнего солнцестояния цвет папоротника. Есть и третий способ: если пашешь землю, найдешь лягушку и возьмешь ее в рот. А еще если найдешь мертвую змею под ореховым кустом, зажаришь ее и съешь ее сердце».

«Если я заговорю на языке деревьев и зверей, они скажут мне, где мой медвежонок», — подумал он. И, довольный, посмотрел на страшную змею. Незадача была только одна, как ее зажарить? Ведь огонь он развести не мог. «Может быть, — заключил он, — я смогу отнести ее в деревню».

Он не отводил глаз от змеи. Она лежала совсем рядом с ним и явно издохла совсем недавно. Если бы не размозженная голова, могло бы показаться, что она свернулась на камне, живая, и, чувствуя тепло нагретого солнцем камня сквозь подошвы лапотков, он подумал, невольно вздрогнув, что то же самое тепло ощущает и змея.

Нет, не дотащить ее до дома.

Но тут ему в голову пришла простая и утешительная мысль, перед его внутренним взором словно открылся широкий, свободный путь сквозь глухие леса. «Вернусь-ка я в деревню за дядей Малом. Он придет и поможет мне зажарить змею».

Вот так легко все устраивается. На миг ему показалось, что его странствия завершились и он уже благополучно вернулся домой. С облегчением Кий слез с валуна к ручейку, бегущему у его подножия, и повернул назад по своим же собственным следам вдоль русла этой маленькой речушки. Теперь, когда он возвращался из своего удачного похода, места, где приоткрылась для него дверь в тридевятое царство, представлялись ему уже не такими волшебными — скорее, знакомыми.

Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что заблудился.

Повернув в лес у сияющей заводи, он шел, выбирая направление по проплывающим облакам. Так почему же тогда ему внезапно показалось, что это место он видит впервые? Деревья словно вытянулись и росли гуще, чем прежде. Впереди то там, то сям виднелись камни и кустарники, которых прежде он не встречал в лесу. Сейчас он обрадовался бы, даже если бы перед ним открылся вид на зловещую русалочью заводь. Он снова поднял голову, надеясь увидеть облака. Ему было невдомек, что с утра ветер постепенно менял направление.

И только тогда наконец маленький мальчик медленно поддался страху. Он все более и более ясно осознавал, что заблудился, и чем отчетливее это понимал, тем сильнее и сильнее охватывал его пронизывающий холод. Он остановился, посмотрел направо, посмотрел налево, увидел лишь бесконечные ряды высоких деревьев, уходящие во все стороны, и понял, что все безнадежно.

Ему не выбраться. Он позвал мать, четыре, пять раз прокричал ее имя. Но крики его затихли в лесу, замерли, никем не услышанные. Ему показалось, что сам этот день решил заманить его в ловушку, заточить в лесу под бескрайним голубым небом, а сейчас с насмешкой наблюдает за ним сверху. Может быть, он никогда не вернется домой. Заметив рядом поваленное дерево, мальчик сел рядом с ним. Прислонившись спиной к лежащему стволу, слишком расстроенный, чтобы двигаться дальше, он почувствовал, как на него нахлынула одна волна отчаяния, другая, и расплакался.

Он позвал на помощь еще дважды, но не получил ответа. Рядом с поваленным деревом рос большой гриб. Кий протянул руку и погладил его бархатистую шляпку, пытаясь хоть чем-то утешиться, а потом еще немного поплакал. Наконец его сморило от плача, голова отяжелела и опустилась на грудь.

Увидев своего медвежонка, он поначалу не мог понять, наяву это происходит или во сне.

Медвежонок явно отбился от матери и бежал вприпрыжку, непомерно большие лапы его заплетались на бегу, так что он поминутно спотыкался, торопясь нагнать медведицу. Медвежонок прошел всего саженях в десяти от того места, где сидел полусонный Кий.

Протирая глаза, Кий с трудом встал на ноги, ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, и проводил медвежонка взглядом. Неужели он и вправду в конце концов нашел своего медвежонка? Он сам не верил своей удаче. Медвежонок еще не скрылся из виду, он спешил за удаляющейся бурой тенью, наверняка за своей матушкой. Бурое пятно исчезло за деревом.

Забыв обо всем на свете, мальчик бросился за ними. Им владела одна-единственная мысль: проследить, куда они идут. Вне себя от волнения, сбиваясь с ног, он кинулся вслед медведям.

Он бежал за ними сначала через лес, потом по поляне, затем через другой лес. Он и думать забыл о том, насколько ушел от дома. Время от времени он различал их очертания и застывал в страхе, что они его заметят. Но по большей части он шел на тот шум, хруст и шорох, который производили звери, то большими прыжками, то короткими перебежками пробираясь сквозь подлесок. Он не знал ни далеко ли он ушел от дома, ни как найдет обратную дорогу. Он слишком приблизился к своей вожделенной цели, чтобы думать о чем-то еще. Он нетерпеливо продвигался вперед.

Несколько раз он чуть было не потерял их из виду. Посреди дубовой или буковой рощи, которая казалась ему бескрайней, его внезапно обступало безмолвие. Он вдруг осознал, что вокруг него со всех сторон теснятся деревья, неотличимые друг от друга. Тогда он остановился, перешел на медленный шаг и брел так какое-то время, затем замер и наконец различил смутный шелест, долетающий откуда-то издалека.

Он не чувствовал опасности, ведь, увидев столько волшебных знамений: сокрытую заводь, свет в ручье, исходящий из потустороннего мира, змею под ореховым кустом, — он понимал, что день выдался волшебный и что духи леса ведут его к цели.

В очередной раз упустив медведей из виду и вслушиваясь в лесное молчание, он заметил справа, за завесой берез, яркое солнечное пятно и решил, что там скрывается поляна. Не побежал ли туда медвежонок? Кий двинулся в ту сторону.

И тут он заметил вспышку света среди деревьев впереди, не слишком высоко. Что-то поблескивало между нижними ветвями. Что именно — он не видел: частый березняк не давал разглядеть, но на этом блестящем предмете плясали солнечные лучи, перебегая то туда, то сюда и вспыхивая яркими цветами: красным, серебряным, золотым. Что же это может быть?

Внезапно, охваченный радостью, он понял, в чем дело. Кто же еще может обитать в лесах и так сверкать? Кто же еще может оберегать сокровища, которых так жаждут люди, и, само собой, в этот миг стережет его медвежонка? Кто же еще, как не редчайшее, прекраснейшее чудо из чудес лесных?

Только жар-птица.

Оперение у жар-птицы разноцветное. Оно сияет и переливается даже во тьме. У того, кто изловчится и вырвет из жар-птицыного хвоста длинное перо, исполнится любое желание. Жар-птица приносила тепло и счастье. Разумеется, медвежонок сейчас где-то рядом с ней и ждет Кия. Сияющий свет словно манил его, подзывал поближе.

Он двинулся вперед и остановился саженях в пяти. Разглядеть жар-птицу толком ему не удавалось, но она не улетала, а переливалась всеми цветами радуги, словно бы поджидала Кия. С негромким радостным криком мальчик кинулся на поляну.

Всадник, глядевший на него из-под стального шлема, был неподвижен. Обод шлема украшали несколько разноцветных драгоценных камней, они-то и сверкали на солнце, переливаясь, как жар-птица. Лицо у всадника было смуглое, с крупным орлиным носом. Волосы черной гривой ниспадали из-под шлема на плечи. А в черных, миндалевидных глазах застыл холод. За спиной у него висел длинный, изогнутый лук.

Маленький мальчик глядел на него, не отводя глаз. Этот воин, величественный и грозный, восседал верхом на вороном скакуне, кожаная сбруя коня была богато отделана. Конь его, пощипывавший траву в тени на опушке, лениво поднял голову и посмотрел на Кия.

Лицо всадника по-прежнему ничего не выражало.

И вдруг он камнем, точно хищная птица, бросился на ребенка.

Высоко-высоко в бескрайнем голубом небе тяжелое полуденное солнце беспощадно палило землю; впрочем, под слабым дуновением знойного ветра едва слышно перешептывались сухие, высокие, в пояс, ячменные колосья, которые раздвигала Лебедь, уходя с золотистого поля. Даже на лесной опушке пахло пыльным ячменем. Из-под ячменных колосьев выскользнула полевка и спряталась под древесным корнем.

Может быть, малыш просто забрел в тень под деревьями, на самой опушке? Лебедь шла и нежно звала-выкликала: «Кийчик, где ты, моя ягодка? Кийчик, где ты, голубчик?»

Пасущиеся коровы подняли головы, но даже не соизволили пошевелиться. Высоко в небе, над распростертым внизу полем, над лесной опушкой пролетел канюк, высматривая добычу. Кия не было.

Она пошла по тропке, ведущей на грибные поляны. В полуденном лесу царило то же безмолвие, что и в поле, а солнце пробивалось сквозь плотную древесную листву, врываясь в лесной полумрак резким, слепящим светом. Она снова позвала: «Кийчик, утенок мой! Ты где?»

На шее у нее висел на шнурке крохотный талисман, вырезанная из сосны фигурка уточки, давний материнский подарок. Она поцеловала амулет.

На полянах, где собирали грибы, Кия не было.

Дальше, к заводи. «А не упал ли Кийчик в омут? — подумала Лебедь. — Вдруг он там, под толщей неподвижной, темной воды?» Вгляделась в водную гладь, но маленького тельца под водой не увидела. «Да и с чего бы ему лезть в воду?» — успокаивала себя она.

Зов ее громким эхом разнесся по безмолвным лесам.

Тропинка привела ее на поляну. Еще и еще раз она звала его, надеясь, что сын откликнется. Не мог же маленький в самом деле уйти так далеко?

В дальнем конце поляны стеной стояли березы, и перед их белоснежными с черным стволами женщина замерла на миг, склонив голову. Береза — дерево священное, людям благоволит: попроси ее о помощи — не откажет. Теперь Лебедь точно знала, что идет на восток, и не догадывалась, что ее сын, не подозревая, что ветер переменился, побрел, следуя за облаками, в противоположную сторону, на запад. Пара волков, словно две бледно-серые тени, притаились возле дерева и пристально следили за ней. Сердце Лебеди застыло. Неужто Кий попался серому волку? Да нет, волк не нападет на человека теплым щедрым летом.

Она шла, в душе ее исподволь возникали смутные образы, неотвязные, неотступные, о них пели песни и говорили сказки — птицы радости и печали, вещие и опасные птицы. А то мнился ей огонь: дома, в печи, огонь греет да тешит; здесь, в лесу, огонь гонит да губит. Злой огонь и добрый слились в одно пламя — как его разделить?

И деревья то виделись ей добрыми стражами, что хранят, берегут дитятко и в урочный час вернут, а миг — и вот они чужие, темные, грозные. В дубовой роще почудился ей жалобный голосок, доносящийся откуда-то слева; прислушалась, и окликнула его в ответ, и снова прислушалась, а потом двинулась дальше.

Как будет она жить без него? Вот и опустеет местечко на полатях подле печи. Чем же утешиться, чем избыть пустоту? Мужем ли ей утешаться, его добротой? Нет. Другое дитя зачать? Видела своих односельчанок, потерявших дитя. Плакали, убивались, а потом смирялись. Рожали других детей, а бывало, хоронили и тех, рожденных взамен. Что ж, жизнь рода никогда не прервется. Но что с того, что род будет жить вечно, что это за утешение для матери? Случалось Лебеди испытывать и горе, и тревогу, как и любой рожавшей жене, но такого дикого страха она доселе не знала. Ужас терзал ее, причинял нестерпимую боль.

Взлететь бы, как Бабе-яге, под самый купол небес, окинуть бы взглядом и лес, и степь, и все, что движется внизу! Лишь бы отыскать сыночка, лишь бы вытащить его своими чарами, лишь бы вернуть домой!

День перешагнул за полдень, а она брела дальше на восток, и в голове ее бились две мысли. Виданное ли дело, чтоб малое дитя забралось так далеко, а значит, коли все еще жив, то блуждает в лесу совсем поблизости... Эх, знать бы где...

Вторая мысль была неизмеримо страшнее.

К востоку лес обрывался, открывалась новая беда — степь.

Ох, выходит Кийчик из-под защиты деревьев и стоит на открытом месте, средь высоких трав. Как спастись ему от палящего солнца? Травы поглотят его, не разглядеть, никогда не выберется он из степи. А сколько злого зверя гуляет по степным просторам? В лесу летом ни волк, ни медведь не опасны, к человеку милостивы, а в степи гадюки, дикие псы, да мало ли какая напасть маленького поджидает!

Лебедь вышла из леса и пошла по краю — между лесом и степью, все кричала и звала, чтобы было ее слышно и в степи, и в лесу. Далеко забрело дитя; может, устало, спит сейчас в тенечке, под защитой деревьев?

Перед ней, насколько хватало взгляда, раскинулась огромная, ничем не ограниченная равнина — степь. Безмолвие летнего полдня простиралось до горизонта и исчезало за ним. Свет точно свинцовой тяжестью падал на землю, чуть мерцающую под его палящими потоками. Островки пожухлой, но кое-где еще сохранившей зеленую свежесть травы и осоки обещали: скоро степь вступит в свои права. Дальше стелился ковыль — высокая трава с длинными, развевающимися по ветру соцветиями-метелками, которыми он покрывался весной, — и владениям его конца-краю не было. Сейчас эти выбеленные солнцем метелки сливались воедино, как будто над желтой дымкой иссушенных жарой трав лежал слой белого пуха. Дальше равнина казалась коричневатой, а еще дальше блестела в лучах солнца под линией горизонта, отливала сиреневым. Каждому, кто выходил из лесу на эту раскаленную равнину, представлялось, что степь молчит, таится, падает в непробудный сон, спасаясь от невыносимого зноя.

Но нет. Где-то у ног Лебеди в траве стрекотал кузнечик. Взлетел и парил в воздухе лесной жаворонок, храбро распевая в горячем небе. На опушке леса росли гиацинты и ирисы, уже увядшие от летней жары, а среди желтой, пожухлой травы темнел лоскут зеленой и сочной: там обитала стайка сурков.

Несколько раз звала она Кия, но не услышала ответа и не увидела ни единого его следа. Она повернула налево и пошла на северо-восток вдоль опушки леса. Перед ней немного правее — возможно, на расстоянии трех верст — возвышался небольшой, но ясно различимый холм. Это был могильный курган, неведомо кем и когда насыпанный. Ее собственное племя курганов не насыпало.

Время шло, но, как ни странно, курган в мерцающей дымке зноя словно не приближался. Степь частенько обманывает путников, насылает на них морок при помощи обманчивого света, но сегодня все вокруг было особенно зловещим и угрожающим. Изящный журавль-красавка с иссиня-черной шеей и белой спиной спешил к себе в потаенное гнездо. Она порой заходила обратно в лес, кричала там и аукала, а после снова возвращалась в степное пекло.