автордың кітабын онлайн тегін оқу Хочу женщину в Ницце

Владимир Абрамов

Хочу женщину в Ницце

«И всё это, и вся эта заграница,

и вся эта ваша Европа, всё это

одна фантазия, и все мы за границей,

одна фантазия… помяните мое слово,

сами увидите!»

Ф. Достоевский «Идиот»

Часть 1

Кесарийская известковая плита с надписью «Августу Тиберию Понтий Пилат префект Иудеи посвятил…»

«Твой отец – язычник», говорила мне мама не потому, что была ортодоксальной христианкой, а потому, что отец больше увлекался римскими древностями, чем ею. Меня она в сердцах часто называла «поганцем», хотя, если честно, мне больше нравилось, когда в мой адрес бросалось просто «погань». Так было короче, и было на что обижаться. Но я все равно не обижался на маму, потому что она была права. Я никогда не понимал, что означает «вести себя правильно»: в школе говорили, что я веду себя, мягко говоря, «неподобающе», а в компании преуспевающих взрослых я всегда ощущал себя ничтожеством. Таким, как я, место только у заводского станка, искренне полагала моя классная руководительница. Тем не менее, отец настоял на том, чтобы устроить меня в МГУ на исторический факультет, хотя мама была против. Я был полностью согласен с нею, потому что хотел быть банкиром, и, как отец, сидеть в большом кабинете и подсчитывать доходы на калькуляторе. «Если не хочешь, чтобы он учился в финансовом, давай, я устрою его в нашу Плешку», – предлагала мама, но отец настоял на своем. «Сынок, – говорил папа, – если из тебя толку в жизни не будет, ты в отличие от мамы хотя бы будешь знать, что означает слово «погань». Мой отец слыл среди близких друзей утонченным эпикурейцем, наивно полагая, что удовольствие есть высшее благо.

– Негоже вкушать вам, взгальным, одни удовольствия! – возмущалась моя бабушка, когда подавала горячее в гостиную и принималась судачить с гостями о нашем благородном семействе.

Ах да, бабушка! Я еще совсем ничего не сказал про папину маму, мою бабушку Варю, которая когда-то гладила меня по головке, приговаривая: «Дися, не надо перечить старшим!» Я как мог, старался быть вежливым, но как же было не перечить, когда это было совсем не comme il faut. Нас тогда никто не подталкивал, мы сами спешили свалиться в пылкие объятия общества потребления, где можно было все и сразу, и попробовать, и купить, где мораль становилась свободнее, а, значит, каждый мог стать самим собой, не парясь о последствиях, оттого и для бабушки с ее устаревшими взглядами я вдруг стал выродком. Нет, я не превратился в отпетого наркомана и не приходил домой под кайфом, как мои друзья, в рваной одежде, демонстрируя на голом торсе броские тату, но все чаще вместо ласкового «Дися» или просто «Денис» я слышал у себя за спиной именно это грохочущее слово «выродок».

«Tempora mutartur», – говорили древние, и мы, студенты девяностых и нулевых годов менялись вместе со временем. Меня пытались воспитывать всем семейством, отчего мою мятущуюся душу несусветно колбасило. Вечерами выводили в театры и рестораны. При этом рядили в подобие русского интеллигента по лекалам лучших итальянских кутюрье, по ходу знакомя с девочками из порядочных семей. Наверное, поэтому бабушке поначалу могло показаться, что они были на правильном пути. А коли так, то последним мазком к незавершенному портрету молодого московского интеллигента, по ее мнению, должна была стать моя неподдельная любовь к творчеству Михаила Булгакова, точнее, к его последнему роману про Мастера. Несомненно, бабушкина тяга к прекрасному была однобока и навязчива, и перечить ей было себе дороже, но в этом-то и заключалась особенность моего вредного характера. Чем убедительнее я давал ей понять, что мне глубоко безразлична книга о любви Мастера к Маргарите, тем чаще это творение оказывалось у меня в комнате, лежащим на углу большого письменного стола, который приобрел отец у своего антиквара по случаю. Поначалу я наивно думал, что это намек на «квартирный вопрос», что так подпортил жизнь москвичам во времена творческих лет Булгакова. Потом оказалось, что это совсем не так, поскольку моими предками к радости бабушки был уже давно внесен крупный аванс для приобретения на мое имя комфортного жилья в строящемся доме на Удальцова у них под боком, и просто мне об этом до поры до времени никто не спешил говорить.

Однажды я застал бабушку Варю у себя в комнате с тем же увесистым предметом черного цвета в руках и с ходу дал ей понять, что худо-бедно прослушал университетский курс по истории Древнего Рима и пока читать весь этот гениальный опус не собираюсь. В ответ на немой вопрос «почему», который застыл в ее потухших от возраста глазах, я не выдержал и выхватил у нее из рук толстый том из собрания Михаила Афанасьевича под номером 5, который был для бабушки скорее Святой библией, чем просто книгой, и, демонстративно раскрыв перед нею вторую главу с кратким названием «Понтий Пилат», стал читать вслух те первые строки, которые уже много лет вызывают неистовый восторг на лицах московской творческой богемы. «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» – я на секунду прервал свою театральную декламацию и бросил взгляд на бабушку, но не увидев на ее лице ни следа настороженности, а только умиление, продолжил: «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла…». Я не мог более сдержать улыбки, полной сарказма, и, закрыв книгу, бросил ее на стол.

– Ну что, тебе достаточно, – сказал я с раздражением в голосе, торжествуя оттого, что интриговал ничего пока не понимающую бабушку.

– Чего достаточно, – возмутилась моя благородная воспитательница.

– Как чего?! Я прочел тебе только два первых предложения и сразу обнаружил целых четыре исторические ошибки! Заметь, я учусь в университете только на третьем курсе, но сразу бросается в глаза столько неточностей! Они и в кино потом перекочевали автоматом. Во всяком случае, так говорил, потешаясь над дремучестью киношников, наш уважаемый профессор по истории греко-римской античности.

– Ты меня за дуру не считай, черт чудной, а объясни толком, – снова возмутилась она.

С некоторых пор я стал отмечать, что извлекать былое из-под спуда постепенно становилось не только сутью моей будущей профессии, но и страстью.

– Пожалуйста, – сказал я с благосклонностью мэтра, – лишь бы ты все поняла. То, что Понтий Пилат был совсем не прокуратором Иудеи, как полагал Корнелий Тацит в своих «Анналах», а префектом, сейчас ни у кого из здравомыслящих любителей истории не вызывает сомнения, особенно если принять во внимание ту археологическую находку, которую итальянцы извлекли в начале 60-х годов XX века из морских глубин у берегов древнего города Кесария в Израиле, где когда-то находилась резиденция римских правителей, в том числе и Пилата. Найденный артефакт в виде известняковой плиты с латинской надписью наконец подтвердил реальное существование Понтия Пилата и его правильной должности. Я видел плиту своими глазами и даже прикасался к ней руками.

– Что же с нами происходит, святой отец, – вздохнула бабушка, – каждый раздолбай мнит себя черт знает кем. Умник, это все, что ты хотел сказать? – бросалась она в меня словами, словно учительница грязной тряпкой.

– Да, это только то, что касается первой неточности, – смутился я.

– Господи, я-то думала, что он такого сыскал! Префект вместо прокуратора? Да и шут с ним, Дися! Разве в этом дело? – воскликнула бабушка, недовольная моими придирками.

– Может, это и не важно, – мягко, но настойчиво продолжал я, – но в древнем мире правильное название государственной должности определяло и обязанности правителя и то, кому он был подотчетен. Пилат был зависим от римского наместника провинции Сирия, куда Палестина входила составной частью. Имперский легат Сирии проконсул Виттелий жестоко пресекал любое превышение власти Пилатом в Иудее. Своей властью он мог отзывать префекта в метрополию для дачи объяснений на основании жалоб, которые поступали в Антиохию, где размещался наместник, особенно, если жалоба касалась вопроса веры, поскольку политика Рима на Востоке была подчеркнуто веротерпимой. Веротерпимой, бабушка. Я готов это повторить для тебя еще раз.

– Не надо, милок, не трудись. Говорю тебе, чужая душа – потемки. Терпимость – это добродетель, которой не хватает всем членам нашей семейки.

– Я толкую тебе о веротерпимости. Это важно для правильного понимания истории Рима.

– Я не глупая, Дися, только не могу взять в толк, зачем ты мне обо всем этом рассказываешь?

– Я тоже не мог понять тебя и маму, когда вы на пару насильно таскали меня чуть ли не за ручку на скучные пьесы Островского в Малый, и затем, прогуливаясь по скверу, шумно вспоминали слова художественного руководителя театра Юрия Соломина, который в передачах выступал страстным поборником исторической достоверности при постановке спектаклей молодыми режиссерами. Мама посмеивалась над его словами, что если персонаж XIX века намерен на сцене пить чай из самовара, то должен непременно подставлять блюдце, а не чашку, и если у него неожиданно спадают штаны, то он должен предстать перед зрителем именно в кальсонах, а не в трусах. Не было тогда трусов! Для Соломина это архи важно. Я затем, дорогая моя, распинаюсь пред тобой, чтобы тебе было проще понять неправоту Булгакова.

– Вот то-то и оно-то, но голову мне не дури и говори проще. Не умничай.

– Так вот, бабуля, обязанности префекта Иудеи заключались в обеспечении общественного порядка, надзоре за поступлением податей и отправлении правосудия. Ответь мне, дорогая, что собирался делать Пилат, выходя в крытую колоннаду дворца Ирода Великого?

– Чего? Суд вершить, чего еще.

– Тогда зачем он оделся так, словно Ершалаиму грозили беспорядки?

– А как же, Дися, он же командир! – убежденно воскликнула бабушка.

– Именно так рассуждал и Булгаков, – обрадовался я ее восклицанию. – Он даже первоначально назвал Пилата генералом. В Риме это называлось легатом. Потом Булгакову, правда, подсказали, что он хватил лишнего, поскольку Пилат не то, что до легата не дослужился, он даже до военного трибуна не дотянул. Тогда слово «генерал» было вычеркнуто из текста. Оно осталось только в ранней редакции.

– Ты, пожалуйста, Денис, Булгакова с собой не равняй, он гений, а ты просто ничто, а сейчас превращаешься в большое ничто. Он был осторожным писателем, и роман у него от того получился гениальным.

– Мастером, бабушка, а не писателем, – взмолился я, – именно мастером, если только мы говорим об этом романе. Он ненавидел это слово. И этот мастер по образованию был историком, и владел аж пятью языками и немного итальянским. А на самом деле он многого просто не знал, поэтому он своего прокуратора первоначально называл в черновиках то ли ротмистром, то ли взводным. Однако по мере работы над романом он эти слова исключил. Был даже момент, когда мастер искренне верил, что Пилат мог послать императору Тиберию телеграмму, допуская тем самым полное смешение эпох.

По правде говоря, я готов был рассмеяться, но увидев сердитое лицо бабушки и вспомнив о своем обещании не усложнять, смиренно продолжил:

– У Михаила Афанасьевича первоначально просто кружилась голова, и он сам писал, что все, что касалось Пилата – это трудный и путаный материал. Так вот, Понтий Пилат вышел вершить суд в воинском облачении, что означало нарушение строгих римских традиций и правил, поскольку даже императоры, войдя в Город после военного похода, спешили немедленно снять с себя палудаментум и облачались в тогу. Тем более, что воинский плащ, напоминающий мастеру мантию, это, бабушка, был не короткий сагум, а скорее палудаментум или даже входящая в ту пору у римлян в моду хламида. Но плащ у мастера был странного цвета: белый с кровавым подбоем, а не красный. Откуда, бабуля, этот плод воспаленного воображения писателя? Цвет римского плаща – это знак отличия. Выходит дело, Пилат вздумал быть похожим на императора? В то время это было опасно, поскольку главным и самым строгим законом Рима был закон «Об оскорблении величия», не величества, заметь, как пишет Булгаков, а величия, то есть величия Богов, римского народа и императора. Слово «Maiestas» что значит «величие», являлось атрибутом римских богов и преклонения перед ними всего народа. Это уже пятая неточность, но о ней я говорить не буду, потому что мы обсуждаем только вторую. Пилат должен был по регламенту выйти в белой тоге непременно с узкой красной полоской по краю шириной в три пальца. Такая тога называлась претекста. В ней ходили все римские магистраты не сенатского сословия. Кто-нибудь может возразить по поводу тоги и ношения ее в жаркий весенний месяц нисана. Плащ мол в жару лучше носить шелковый, но во времена именно Тиберия был принят закон, запрещающий мужчинам использовать шелк в одежде, который рассматривался как знак восточной распущенности, и Пилат это знал. Надеюсь, я доходчиво излагаю?

Мое лицо светилось от самодовольства.

– Дися, я для чего хотела тебя приобщить к прекрасному? Только для того, чтобы ты задумался о своей жизни. Пора, дорогой мой, учиться отделять истинные ценности от ложных, а ты меня какими-то дурацкими непонятными словами пытаешься в сторону увести!

– Я, бабуля, истинные ценности пытаюсь для тебя раскрыть. Извини, совсем просто не получается. Историческая наука – не простая штука и требует подготовки. Кстати, знаменитый русский художник Николай Ге в конце XIX века на своем полотне «”Что есть истина?” Христос и Пилат» изобразил Пилата именно в тоге, правда, ошибочно прописал на тоге широкую красную полосу размером шире ладони, а это уже тога латиклава, то есть тога, которую надевали только сенаторы. Пилат же был всего лишь из сословия римских всадников. И тем не менее эта картина, которая была в постоянной экспозиции в Третьяковке, и должна была бы многое подсказать осторожному, как ты выражаешься, Булгакову, но этой подсказкой он не воспользовался. Похоже, он не читал и новеллу «Прокуратор Иудеи» Анатоля Франса, изданную еще в конце XIX века. Иначе он бы знал, что Понтий Пилат, облаченный французским писателем в тогу, вынужден был вершить суд вовсе не в претории, как в то время назывался дворец Ирода Великого, сидючи в тени дворцовой колоннады на троне из слоновой кости, а под открытым небом на мраморных плитах мостовых, поскольку иудеи не решались войти в пределы претории из боязни оскверниться, так как во дворце были выставлены языческие статуи богов и императоров, чью божественную сущность они отказывались признавать, и Рим шел им навстречу, проявляя терпимость.

– Выходит, ты читал Франса? – бабушкины глаза, разбитые показным страданием, сразу оживились, и взгляд наполнился смыслом.

– Слушай, – с насмешкой в голосе произнес я, – кто сейчас в Москве, находясь в здравом уме, читает Анатоля Франса? Это mauvais ton! Сейчас на слуху Маркес и Мураками. Все желают быть оригинальными. Никто не хочет думать, как все. Советуют читать Камю и Кафку. Я не читал Франса, я изучал его новеллу из-под палки вместе с Эллой Андреевной, моим репетитором. Это она мучает меня его меткими афоризмами, заставляя зубрить по-французски заумные фразы. Отцу, похоже, ее издевательства надо мною очень нравятся.

– Будь она неладна! – выдавила из себя моя собеседница, притворно сопереживая со мной.

Наконец на лице бабушки я заметил некое подобие добродушной улыбки, однако, прищурив глаз и подчиняясь импульсу старческой злобливости, она спросила:

– А тебе не приходило в голову, что Булгаков облачил Пилата в белый плащ с красной подкладкой, чтобы просто особый случай подчеркнуть.

– Приходило, – ответил я спокойно, – но скорее всего все происходило с точностью до наоборот, поскольку подобный судебный случай был совсем не редким.

– Как же так? – от досады разведя руками, возмутилась бабушка.

– Все дело в характере самих иудеев, – успокоил я бабушку, усаживая на место. – Это был особый народ, и римляне небезосновательно называли их «врагами рода человеческого». Это был народ немногочисленный, но там где их было много, они были кичливы и упрямы. Они не навязывали свое монотеистическое вероучение другим народам, они просто всех презирали, считая существами нечистыми, коль скоро все другие, не только римляне и греки, но и азиаты, слепо верили в своих многочисленных богов и кумиров, образы которых сами же ваяли и выставляли на всеобщий показ. Иудеи же своего бога не облекали в зримый образ.

– Чудно, – сказала бабушка, – а как же святые образа?

– Говорю же тебе, любое прикосновение к зримым образам оскверняло их веру. Даже римские или греческие монеты, на которых изображались лики богов либо царей, не имели хождения на палестинской земле, поскольку иудеи отказывались к ним прикасаться, и они подлежали обмену на местные деньги. Ты лучше зайди к отцу в кабинет и загляни в антикварный столик в углу комнаты, который он вечно запирает. Отец в последнее время увлекся древней нумизматикой.

– Это что еще такое, – властно повысила голос бабушка, в запале еще надеясь влиять на скоропалительные поступки своего единственного сына. Даже если ей сказать, что мой отец богаче самого царя иудейского, она бы не образумилась и все равно желала бы экономить каждую копейку. А посему я не утруждал себя излишней осторожностью в подборе нужных слов.

– Это, знаешь ли, монеты разные: бронзовые сестерции, даже золотые римские ауреусы, серебряные тетрадрахмы, в том числе и древние иудейские есть.

– Небось, этот взрослый дурень денег за них отвалил несусветно, – продолжала возмущаться бабушка.

– Точно не знаю, но однажды я ребятам с нашего факультета кое-что из отцовских монет показал, так один знаток заявил, что на такой раритет можно целый самолет купить.

– Батюшки, зачем моему сыну самолет-то нужен?

– Я тоже задаюсь вопросом, зачем ему все это. Лучше бы «Хаммер» купил.

– Чего-о-о? – протянула бабушка в отчаянии.

– Елкин корень, бабка, ты с Урала что ли? Машина такая крутая. В переводе с английского – «молоток». В Москве их пока единицы Забойный аппарат.

– На кой ляд? У него же есть машина черная, и шофер всюду его возит. Зачем ему еще?

– Зажигать будет. Не он, так я могу. Это круто, бабуля!

– Ладно, крутой, ты давай по делу говори, а не болтай. «Хаммер» какой-то теперь ему понадобился. Опять беситься вздумал.

Я не стал ей прекословить и продолжил грузить бабулю по полной программе. Пусть терпит, в конце концов она сама об этом просила.

– Беда иудеев была в том, что они сами грызлись между собой из-за различного толкования своего учения. Десятки враждующих между собой сект ежедневно собирались на площадях Иерусалима, готовые яростно рвать друг другу бороды и бросаться свитками с писаниями, проявляя нетерпение к инакомыслию. Народ иудейский жил в ту пору ожиданиями прихода Мессии, поэтому каждый житель Палестины, наделенный природой талантом мага или чудотворца, пытался пророчествовать, нередко доводя себя до исступления. Любое инакомыслие, произнесенное принародно, тут же объявлялось заслуживающим смерти, но для законного исполнения приговора нужно было получить одобрение наместника римской провинции, каковым тогда был Виттелий. Прокураторы в провинциях империи занимались главным образом сбором податей, а в Иудее это было сделать ой как непросто, поскольку жители этой земли по религиозным соображениям уклонялись от всех повинностей, в том числе и воинской. Количество дел, требующих вмешательства наместника, с годами только множилось, поэтому наместники передавали своим прокураторам на местах полномочия вершить суды, и тем самым превращали их в префектов. Пилат не скрывал своего брезгливого отношения к этому народу, который нередко клеветал на него в жалобах и доносах на имя Виттелия и даже Тиберия, упрекая префекта в посягательствах на их обычаи и образ жизни. Десятки раз в месяц иудеи богатые и бедные, ортодоксальные и не очень, подчиняясь воле первосвященников, окружали преторию в Кесарии или Иерусалиме, и лежа в грязи или стоя, громко выкрикивали свои требования, чтобы Пилат утвердил вопреки здравому смыслу очередной кровавый приговор тому несчастному, который в своем безумии ничем не отличался от них самих. И префект Иудеи вынужден был покидать стены претория только в плотном окружении своей свирепой стражи и выходить к безумствующей толпе, принимать нужные решения, в страхе следя за тем, чтобы грязные руки бесноватых религиозных фанатиков не пачкали его белоснежную тогу и не рвали ремни на его сандалиях, и все это ради того, чтобы усидеть на своем доходном месте, а не отправиться раньше срока на скромную пенсию в метрополию. После моих слов о пенсии бабушка оживилась.

– А что, Дися, разве в то время пенсия уже была?

– У римлян, да, – сказал я с уверенностью школьного учителя и в том же назидательном тоне. – Что касается еще одной неточности великого мастера, мне кажется, что писатель нарочно обращает внимание на то, что его прокуратор, всадник Золотое Копье, прозвище, кстати, звучит, как у индейцев из романов Майн Рида и Фенимора Купера, почему-то подволакивал ноги. Он пишет: «шаркающей кавалерийской походкой».

– Прекрати, нахал, цепляться к каждой строчке, или я ухожу, – пригрозила мне бабушка.

– Хорошо, но тогда мы не решим, где же правда.

Бабушка осталась сидеть на уголке дивана, а я продолжил:

– Действительно, кавалеристы, помнишь «Белую гвардию», шаркали сапогами, и этому есть свое объяснение. Когда подолгу скачешь верхом, а ноги держишь в стременах в полусогнутом состоянии, чтобы пружинить, мышцы ног «забиваются». Оттого-то они и шаркали, волоча ноги по земле.

– Ну мне не надобно много об этом рассказывать, я-то сама в деревне с молодых лет с лошадьми имела дело. Мужиков-то в деревнях не хватало после войны. Бывало, еле ноги таскаешь, вспомнить тошно.

– И не вспоминай, бабуля, не надо, а то мы так весь вечер проболтаем за твою тяжелую жизнь.

– Ну и что ты мне хочешь теперь сказать?

– А то, что в Древнем Риме никто не знал, что такое стремена. Их просто тогда еще не изобрели, и всадники имели другую технику езды верхом. Они вытягивали ноги вперед, как индейцы, поэтому никто из наездников просто не мог иметь шаркающей кавалеристской походки.

– А может, он шаркал от старости, немолодой же Пилат уже был?

– Ему было тогда, как ты выражаешься, всего только округ сорока, не более.

– Во как! А в кино Пилата играл этот, как его, народный артист, который маршала Жукова играл, я запамятовала фамилию.

– Действительно, Пилата у нас играли Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, и оба по возрасту вдвое старше, чем исторический прототип, который был на самом деле приблизительно ровесником кентуриона Марка по прозвищу Крысобой, с которым он вместе воевал против германцев. Только вот в отличие от Крысобоя Пилат удачно женился как будто бы на родственнице императора Тиберия. Ее звали Клавдия Прокула, и жила она тогда в Иудее вместе с супругом и с их несовершеннолетними детьми.

– Выходит, – недоверчиво глядя на меня, удивилась бабуля, – он был вдвое меня моложе? Все время страдал головною болью и малодушно помышлял о смерти, и только собака у него как будто была Банга, чернявая такая, а кроме нее у него никого не было. По Булгакову он, видать, сильно страдал от одиночества.

– Вот то-то и оно-то, – сказал я, передразнивая пожилого человека. – Но так захотел Булгаков. Вопрос: почему?

– Ну ладно, – бросила недовольно бабушка, – что там у нас осталось, не тяни.

– Изволь, – согласился я с радостью. – Утверждение Булгакова, что Пилат больше всего на свете ненавидел запах розового масла, вызывает у меня большое сомнение. Скорее всего оно появилось от простого незнания Булгаковым истории Рима.

– Да откуда же ему бедному знать-то, он же по образованию был медиком. Роман-то у него, поди, не об истории Древнего Рима, – все не унималась бабуля.

– Однако напомню тебе, что императором в Риме во времена Пилата и Христа был Тиберий, который жил в своем дворце на острове Капри. Стареющий римский цезарь лечил там, вдали от посторонних глаз, в горячих термах, свою проказу, называли ее тогда лепрой, при которой гниение тела источало отвратительный запах. Древние медики того времени, как, например, Цельс, считали, что рассадником этого заболевания были сирийцы, в частности, проститутки из тех мест. Палестина, где правил Пилат, была составной частью провинции Сирия. Многие иудеи хронически болели этим страшным недугом, и, разумеется, им был знаком и ненавистен этот запах разлагающейся плоти. Думаю, ты согласишься, что утверждение, будто найдется какой-то человек, проживающий в Иудее, который не любил бы аромата розового масла, звучит по меньшей мере странно. Кстати, Пилат стал известен в Иудее прежде всего из-за своего желания провести акведук с гор до Иерусалима и обеспечить водой город в целях гигиены, что вызвало недовольство у местного населения, и жалобы на него посыпались самому императору. В конце концов проконсул Сирии встал на сторону иудеев. Римский древний историк Аммиан Марцеллин позже писал, что однажды император Марк Аврелий, направляясь в Египет, проезжал по земле Палестины, и по поводу немытых иудеев, от которых пахло, мягко говоря, не розовым маслом, вдруг не выдержал и скорбно воскликнул: «О маркоманы, о квады, о сарматы… Наконец-то я нашел людей хуже вас!»

Бабушка брезгливо поморщилась, не прерывая однако моего повествования, и я продолжал:

– Что Понтий Пилат, что Марк Аврелий были людьми однобокими, поскольку, порицая суетное тщеславие, никогда не восхваляли прелестей иудейских куртизанок, а зря! Ведь в отличие от набожных иудеев, преломляющих хлеб и жующих сушеные финики в своих убогих жилищах при тусклом свете коптящих светильников, они умели внушать особое расположение и приводить в смятение чувства римских легионеров. Вечерами, когда солнце клонилось к закату и наступала долгожданная прохлада, молодые еврейки с набеленными, исполненными тонкой прелести телами, умащенные благовониями, начинали высыпать на перекрестки кривых улочек, благоухая миртой и нардом. Взгляды накрашенных и блестящих глаз красоток пронизывали темноту в поисках своих жертв. Они были готовы уступить любому, способному платить звонкой монетой. По желанию клиента они исполняли зажигательные сирийские танцы, изгибались, откидывали густые рыжие волосы, смотря на мужчину многообещающим затуманенным взором.

Бабушка кряхтя поднялась с дивана и, выпрямляя спину, удивленно произнесла:

– И впрямь говорить где-то научился! Все годы язык в заднице держал, а вот глянь! Отец вроде не говорун.

Она подошла ко мне почти вплотную и притихшим голосом произнесла:

– И зачем же, о Господи, вы в прошлом году поперлись в этот Израиль всем семейством, если там такая страсть, как ты рассказываешь?

– Во-первых, так отец решил. Ему захотелось побывать в местах Христовых, – ответил я убежденно.

Бабушка раздраженно махнула рукой.

– Твой отец безбожник, и зачем ему это нужно-то? И тебя попер туда, и мать твоя с вами увязалась.

– Может, поперся, чтобы возвыситься до восприятия божественных истин, – с намеком пожал я плечами. – Мы с отцом были в Кесарии, именно там, где жил Пилат, и на Тивериадском озере тоже. Даже на реке Иордан омовение совершали, где Иоанн Креститель Иисуса Христа крестил.

– И мать тоже?

– Представь себе, правда остальное время в основном по магазинам бегала, крема с Мертвого моря скупала для подруг своих, да золотом интересовалась. Мы там и были-то всего три дня, на выходные летали.

Бабушка глубоко вздохнула.

– Деньги только зря мотаете.

Она вечно причитала каждый раз, когда мы куда-то ездили.

– Так все что ли, больше у Булгакова ошибок не нашел? – проворчала бабушка с издевкой.

– Да ты что, как нету, я же тебе только два предложения прочел первых.

Она снова присела на диван, откинувшись на спинку, так что ее короткие ноги перестали касаться ковра.

– Давай, ври дальше, послушаю тебя. Когда еще с тобой так поговорить придется, ты язва известная!

Я не хотел прогонять ее из комнаты, тем более, что на следующий день начинались выходные, но и скрупулезно копаться в истории Пилата я желания не имел.

– Бабуль, мне еще к французскому надо готовиться, скоро ваш репетитор припрется.

– Не ври, – перебила меня она, – твоя мать, уходя, сказала, что сегодня ее не будет.

– Я имел в виду завтра, мне же готовиться надо, а то еще и она придираться станет на твой манер, – оправдывался я.

– До завтра времени много. Небось, умотать куда решил, а не заниматься. Непутевые вы все, как я погляжу. Как с тобой только твоя Светка жить собирается.

– Блин, ну ты порой как брякнешь, мне реально страшно становится. Скажешь тоже, «жить». Не пугай меня светлой перспективой сладкой жизни, – я недовольно покачал головой.

– Ишь, какой ранимый! Ты брови-то не хмурь, ты же с ней, со своей Светкой, нам устраивал такие концерты, что порой из этой самой комнаты по три дня не выходил. Родители твои и впрямь с ума сходили, и ее отец сюда приходил, жутко расстраивался. Я-то дура, на родителей шипела, думала, что у вас чего путное выйдет, а вот видишь, как повернулось, один срам вышел. А она тебя любит, – без сомнения в голосе произнесла бабушка.

– Откуда ты знаешь? Мамочка, что ли моя тебе нашептала? Она о любви поговорить мастак. Или Светка тебе сама что сказала?

– Какой там! – Бабуля замахала руками, оставаясь при этом сидеть на полосатом диване. – Да разве вас беспутных поймешь?

– Нас и понимать не надо. На нас посмотреть повнимательней, и все становится ясно. Разве мы светимся от счастья? Сегодня опять звонила эта коза, сказала, что отправилась с подругами на дискотеку, а мне, представь, по барабану, где она, я на этот счет не парюсь вовсе. Накосячили мы с ней немало, это правда, но это все в прошлом. И я не пускаю по ней слюней, пусть скачет там с кем хочет. Эгоистичная дрянь, такая же, как и я сам. Носится со своим бюстом повсюду, пытаясь засветиться в нужных местах. А любви у нас нет и не было. Одни капризы и животный секс. Она прислушивалась только к своим желаниям и охотно позволяла себя соблазнять.

– А если родит? – Бабушка круто, прямо по-булгаковски, буравила меня глазками и сиротливо держала руку у рта.

– Это вы с дедом боялись, когда были молоды. Она, если и захочет, не родит. Просто не сможет. Жопка крошечная, с кулачок, а сама только накуривать умеет, да деньги у своих родителей стрелять. Впрочем, я на нее похож. Я тоже думал, что если я хочу ее, значит и люблю, а если очень хочу, то и очень люблю.

– Жалко мне, она девка красивая, – сказала бабушка и покачала головой, – а вот тебя все неудачником считает.

– Если в смысле того, что не сумел полюбить ее, то да. А в остальном обычная женская месть. Я в отличие от нее ее никем не считаю. Просто никем. Не горит у меня душа, света от нее нет, хоть и имя у нее светлое. Странно получается, меня любят, а я никого. Даже не знаю, бабуля, что это – любить. Может, не дано? Боюсь, что чуда не случиться никогда. Стремно как-то на душе от этой мысли!

– А ты не дрейфь, ты у матери своей учись, она все знает, – произнесла бабушка с плохо скрываемым раздражением. – Вона как задницей крутит перед мужиками разными на каблучищах своих, теперь вот ума хватило собаку в дом привести, – она поморщилась.

– Бабуль, не тупи, это же йорк, он, как кошка, даже меньше.

– Подожди, этот йорк вам все ваши персидские ковры уделает.

– Да ладно, – прервал я бабушку. – Он в доме на газетку ходит. Хочешь, возьми его себе, радость вас с дедом будет.

– Вот еще, скажешь. Мы с дедом живность в городе сроду не держали, тем более сейчас, когда за нами самими уход требуется. Дед твой еле ноги таскает по комнате, во двор с трудом сходит без лифта, а тут собака. На кой черт она нам нужна? Это вашей полоумной семейке все неймется. Прислугу взяли в дом. Зачем, спрашивается. Чужие люди! Раньше никто и слыхом не слыхивал, чтобы так жить.

– Раньше, бабуля, и ты Булгакова не читала!

– Раньше да, а теперь прочитала и не один раз, и тебе под нос стараюсь сунуть, а ты все морду воротишь. Ты, милок, учись не ошибки искать, а истину.

– А я что делаю? Я учусь. Учусь собирать позабытые и разбросанные повсюду осколки полуправды, чтобы выложить паззл некой истины.

– Истины? Да ты хоть знаешь, о чем ты говоришь? Истина – это промысел Божий.

– Боюсь, что ты ошибаешься. Когда-то для Аристотеля разыскать истину, независящую от воли Божьей, было величайшим торжеством, и он доказал, что однажды бывшее не может стать не бывшим, и этот принцип ставит предел всемогуществу богов. Проще говоря, известковая плита, найденная в Кесарии, говорит, что Понтий Пилат существовал, и бывшее никогда не будет не бывшим. Все просто.

– Так это ты о прошлом, а я толкую о будущем. К Богу мы взываем о помощи, и только он способен заглянуть в грядущее.

– Послушай, – перебил я бабушку, – сейчас браться предсказывать означает утверждать, что события будущего уже существуют. Ты сама говорила и не раз, как слушала самого Вольфа Мессинга, когда тот выступал у вас на заводе в Доме культуры после войны с предсказаниями, которые непременно сбывались.

– Я и не отказываюсь, – сказала бабушка, – но это у него от лукавого.

– От лукавого оно всегда, потому что не лежит на поверхности, а кроется в деталях. Я тебе говорю о деталях, отделяя справедливые от лживых, а истина, бабушка, изреченная, есть ложь.

– Чего несет парень, – она хотела гнуть свое, готовая петь во славу того, чье творчество почитала истиной.

– Это не я, то Тютчев, бабуля. «Silentium» – так стихи называются, это на латыни «молчание».

– Как понять-то этого Тютчева, черт-те чего и почему?

– Потому что люди могут излагать истину лишь в пределах своей понятийной базы, поэтому нередко искажают ее, а посему истину не вещают, да она и не должна быть явной.

Похоже, бабушка ничего не поняла. Она долго молчала и наконец тихо произнесла:

– Ты со своими иностранными языками скоро голову совсем потеряешь.

Я был доволен, что она закончила мусолить эту мою личную тему и предпочла сама соскочить с нее.

– Ты права, сама видишь, как меня достали эти репетиторы, которых мать с отцом нанимают. Теперь у отца появилась новая навязчивая идея – обучить меня еще и греческому.

– Они совсем там, что ли с ума посходили? Зачем это нужно? – искренне возмутилась бабушка, и мне было приятно отметить тот редкий случай, что она на моей стороне.

– Бабуль, ты мне вот что скажи, Понтий Пилат, который родился где-то в германских Альпах, с юношеских лет познавший тяготы солдатской жизни, много лет провоевавший на севере римской империи, как он сумел выучить столько языков? В романе у Булгакова Пилат, беседуя с Иешуа Ганоцри, легко начал разговор по-арамейски, потом перешел на греческий, как будто он у него родной, а потом, узнав, что Иешуа говорит еще и на латыни, стал разговаривать с ним и на латыни. Тема их общения была не бытовая, они обсуждали религиозно-философские вопросы, которые требуют не только глубокого знания языков, но и умелого применения философских и теологических терминов. Ты считаешь, такое возможно? – я смотрел бабушке прямо в глаза, не надеясь получить от нее ответ.

– Откуда мне знать, я сама полуграмотная. Война помешала мне семилетку закончить, а потом приходилось все время работать физически, – и она подняла свои натруженные руки к моему лицу, пытаясь напомнить мне о своем тяжелом прошлом. – Кто такие маркоманы, а кто квады, я не знаю, – она произнесла эти два лишь однажды услышанных ею чудных слова так смешно, что я не смог не улыбнуться.

– Мне кажется, я уже говорил тебе, что это древнегерманские племена.

– Вот видишь, забыла! – ее слегка подрагивающие ладони, протянутые ко мне почти просительно, вызывали у меня почти забытое чувство жалости. А с какой легкостью она признавала собственное невежество, ставило меня в тупик.

– А ты знаешь, почему Булгаков буквально в следующем предложении после рассуждений о розовом масле пишет, что вместе с прокуратором в Ершалаим пришла и расположилась на постой во флигеле дворца первая когорта XII Молниеносного легиона? Именно первая, а не, скажем, вторая.

– Я и не в ум, – ответила бабушка, – но звучит грозно.

– Так вот скажу тебе, что когда говорят «первая когорта», обычно намекают на количественный и качественный состав легионеров, поскольку, начиная с правления императора Октавиана Августа, в ней, в этой первой когорте, были подобраны лучшие легионеры, и когорта насчитывала не 600 человек, а ровно в два раза больше. Может, Михаил Булгаков полагал, что во флигеле дворца Ирода могло уместиться столько народа? На самом же деле там могла разместиться максимум одна центурия, и то с большим трудом, а центурия – это десятая часть когорты. Думаю, Булгаков даже об этом и не задумывался. По всей видимости, для него эта деталь была почти не значима, а зря.

– Так зачем же он так написал? – сказала бабушка, при этом почти по-детски округлив от удивления глаза.

– Думаю, затем же, зачем когда-то поэт Ляпис-Трубецкой у Ильфа и Петрова использует лишенную всякого смысла фразу: «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». Наверное, только для красоты и весомости фразы, которая чарует слух, озадачивает читателя и восхищает одновременно. Булгаков в исторических главах своего романа нуждался в устрашающих словах, смысла которых он порой не осознавал или просто не считал, что в их осмыслении есть необходимость. Папа возил меня в Иерусалим, чтобы я, как он выражался, «надышался историей». Он считает, что чтобы понять Пилата, я должен пропустить через сердце не только свои знания, но и то, что созерцаю, только тогда и познаю истину. «Не в силе Бог, – говорит отец, – а в правде». Булгаков не только не знал, но и не созерцал. Он силой мнимого воображения создал то, во что призывает верить других. У него получается, что все должно строиться на вере! Но ведь вера начинается там, где кончаются знания. Поэтому мне так тяжело читать его роман, – сказал я громче, чем требовалось для выражения тонкого чувства юношеского самодовольства.

– Только не надо кричать. От тебя в ушах звенит, – возмутилась моей горячностью бабуля. – Если в тебе веры нет, то… – она закряхтела, поднимаясь с дивана, пригрозила мне подагрическим пальцем, затем, подумав, произнесла: – не спеши кичиться своим безверием, это все до поры до времени. Станешь старым, ты меня поймешь!

– Теперь, бабушка, мне понятно становится, почему Булгаков представлял в своем воображении Пилата дряхлеющим стариком, страдающим головной болью, покинутым всеми, кроме собаки Банги. Иначе в его возрасте он бы и не задумался об истинных ценностях и спасении души.

Я бросил мимолетный взгляд на бабушку, которая выглядела встревоженной.

– И настанет царство истины, да, бабушка? – спросил я, смеясь.

Она отрешенно посмотрела на меня и с досадой покачала головой.

– Настанет, внучок, обязательно настанет, когда таких выродков, как ты, не будет, историк хренов. Научили на свою голову.

Она прошептала эту фразу еле слышно и, плюнув себе под ноги, направилась к двери.

– А куда же тогда мне деться? – почти прокричал я ей вслед.

– Сгинь! Да хоть туда, где жил булгаковский сатана Воланд со своей свитой.

– Ну-ка, ну-ка, напомни, где им Булгаков место нашел? Может, на Колыме? – я продолжал подтрунивать над бабушкой Варей, которая бросала на меня колючие взгляды, как будто метала молнии Юпитера.

– Не-е-т, не там! – она подошла к столу, медленно переставляя ноги, при этом раскачиваясь всем телом, как будто находилась в лодке, и, взяв в руки том Булгакова, потрясла им в воздухе, как черной меткой, словно желая воскресить самого дьявола.

– Смотри, опасно вызывать к жизни силы зла, дремлющие в преисподней со времен Пилата. Лично я не собираюсь торговать своей грешной душонкой, чтобы отправиться вслед за ними в ад, – пародируя бабушку, завопил я дребезжащим тенором, предупреждая о последствиях, но она меня уже не слушала. Теребя страницы книги корюзлыми пальцами, она все время поминала Бога.

– Да где же это место, Бог ты мой! Во-о-т! – торжествуя, прокричала она. – Вот гляди, написано: Ницца!

Она поднесла мне к носу книгу.

– Этот противный Коровьев сказывал Никанору Ивановичу Босому, что в этой Ницце, шут его знает, то ли город там, то ли какая-то деревня, будь она неладна – будто там у этого Воланда была небесной красоты вилла. Вот поедешь за границу с родителями или как, нарочно заезжай посмотреть, мне потом расскажешь.

Она вышла, унося с собой книгу, и тихо прикрыв дверь.

Через два года я все-таки закончил МГУ, правда, так и не поняв, зачем туда поступал, однако маме все же сумел объяснить, что слово «погань» из её бранного лексикона происходит от латинского «Paganus», или английского «Pagan», что означает «идолопоклонник» или «язычник».

– На самом же деле, – сказал я маме, взяв в руки толстенный латинско-русский словарь, – «paganus» означает «деревенщина» либо «деревня». Кстати, сам Пушкин во второй главе своего «Онегина» привел слова Горация в качестве эпиграфа: «O, rus!» и дал свой перевод: «О, Русь!». На самом деле «рус» в Древнем Риме означало «деревня».

– Ну и что, – сказала мама, пожимая плечами. – Сейчас всякое могут написать.

– При чем тут сейчас, – возразил я и приволок из отцовской библиотеки увесистый том Пушкина издания Брокгауза и Эфрона девятьсот девятого года в кожаном переплете. – Вот, смотри, – ткнул я пальцем в эпиграф.

– Ну и что, – еще раз повторила мама.

– Ну как же, это интересно. Выходит, «Русь» и «погань» в устах Пушкина – это одно и то же.

– Ах, оставь, – сказала мама, – весь в отца пошел, – и покрутила пальцем у виска, поглядывая на бабушку в поисках поддержки.

Так я стал историком, но по специальности не работал ни дня. Отец устроил меня в одну французскую фирмешку, где я неплохо, причем безо всякого энтузиазма, зарабатывал, используя деловые связи своих родителей, и одновременно совершенствовал французский.

Отец всегда возвращался домой поздно, мама – немногим раньше. В доме у нас было всё, о чем я только мог мечтать, поэтому я не торопился перебираться в свою милую квартирку. Отец был обычно немногословен и замкнут, он сидел у себя в кабинете и упивался чтением Брюсова и Пастернака. Мама его не понимала. Чего стоило одно только коротенькое стихотворение, любимое отцом «О закрой свои бледные ноги», звучавшее в его устах упреком. А когда подходил к концу февраль, отец в полночь открывал окно и впускал весну в дом, при этом декламируя пастернаковское «Февраль. Достать чернил и плакать…» Отец пил дорогой коньяк из большого фужера, вкушая его тонкий аромат, и в глазах его блестели слёзы. Мама пожимала плечами и уходила в столовую пить чай. Я шёл за ней. У отца была любовь к знаниям, у мамы – к шику. «Книжный червь», – бросала в адрес отца мама. «Торгашка!» – отвечал отец. «Сам вор!» – парировала мама. После таких шутливых перебранок предки расходились по комнатам. Мать удалялась в спальню и предавалась любимому занятию пересчета толстых пачек денег в крупных купюрах, а отец уединялся в библиотеке или, созвонившись с друзьями, спешил по ночным дорогам в стрип-бар «Мятный носорог», что в переулке Старого Арбата. «Streep, streep!» – орали его закадычные друзья, брызгая слюной при появлении очередной красотки. Или еще лучше, когда отправлялся в «Dolls», где под чувственные песни самого Александра Иншакова раздевались пышногрудые кубинки. Отец любил их бархатистую кожу и прайвит-дэнсы особенно, когда крепкие соски нежно касались широких бортов его дорогого костюма. Он не жадничал и частенько оставлял в кружевных трусиках зеленые купюры. Где был тогда я? Иногда где-то рядом, но в заведениях поскромнее. Да-да, почти, как у Пушкина: «там, там, за сению кулис младые дни мои неслись».

Отец любил проводить отпуска в походах по антикварным магазинам, мама предпочитала отели «Ритц» либо в Лондоне, либо в Париже. Родители были финансово независимы друг от друга. Сколько получал отец в своем банке, знал только он. Мама держала деньги не в банке, а просто во вместительных сумках, она руководила экономическим управлением в одной организации под крылом Моссовета и курировала строительство дорог. Когда после страшной аварии вдруг родителей не стало, мне отошли мамины автомобили и подмосковные дачи, а, когда папины друзья пригласили меня на встречу в его банк, я понял, что не просто богат, а… Впрочем, это уже моё личное дело и, как говорили древние, «Silentium est aureum», что означало: «Молчание – золото»!..

Часть 2

Коммод

Всю неделю на французской Ривьере моросил мелкий противный дождь. Было почти безветренно, и оттого казалось, что однородная тягучая масса серых облаков будет висеть над горами вечно, безлико отражаясь в зеркальной глади неприветливого моря. Когда к тому же заметно похолодало, хрупкая надежда на ранний приход весны совсем перестала питать изнеженные души французов, привыкших к теплу и житейскому комфорту. Но вчера вдруг зацвела мимоза. Значит, февраль в Вильфранше наступил.

Ночью я не мог уснуть – болела голова и слегка подташнивало. Несколько раз я поднимался с постели, босиком подходил к большому арочному окну и, стоя на прохладных плитках пола, ощущал, как ветер, наполненный запахами морских водорослей, задувает в щели оконных проемов. Снаружи, подвластная сырому ветру, раскачивалась развесистая финиковая пальма, образуя на блестящем асфальте подвижную тень, да шевелил мелкими веточками куст самшита. На небе, наконец, появились звёзды, и далекий маяк на мысе Ферра, еженощно бросавший мне в глаза свои яркие сигналы с интервалом в две секунды, теперь не казался мне таким одиноким в черных просторах Средиземного моря.

Мой очаровательный друг, серебристый йоркширский терьер по кличке Мартин, недовольный моим бодрствованием, в который раз спешил опередить меня и занять место на моей подушке и, как только я присаживался на кровать, грозно рычал и неохотно, но всё же уступал место. Я ложился, почти не накрываясь одеялом, заложив за голову руки, а Мартин, требуя покоя, сворачивался клубком у меня под мышкой и время от времени звучно сопел и ворочался. Уснули мы только к утру и проснулись оба поздно. Правда, осознал я это не сразу, а лишь когда вышел на балкон. Яркое солнце своими острыми, как бритва, лучами резануло меня по глазам, я инстинктивно зажмурился и стоял так довольно долго до тех пор, пока не принялся громко чихать. Мартин от испуга прервал свою традиционную процедуру ленивого потягивания и прижался к моим ногам. Мраморный пол был холодным, и стоять босиком неподвижно, пусть даже и недолго, было неприятно. Вдруг стало теплее, но одновременно и мокро, и я опустил глаза. Мартин писал короткими прерывистыми струями мне на ступни, нарочито высоко задрав заднюю лапу, и, подобно балерине, гордо развернув голову, бесстыже смотрел мне в глаза.

– Ты, парень, обнаглел, – сказал я псу по-русски так, чтобы он всё понял, и посмотрел на часы. Шел второй час пополудни, и я понял, что был к нему несправедлив. Именно в это время по понедельникам и четвергам ко мне приходила служанка, чтобы сделать влажную уборку и помочь по хозяйству, поэтому я поспешил в дом, чтобы успеть одеться и привести себя в порядок. Мартин бодро засеменил вслед за мной, уловив в моем поведении беспокойство, никак не связанное с его безобразной выходкой. Пес всегда радовался каждому, кто приходил к нам в дом, а коль скоро гости появлялись у нас редко, то звук шагов Лейлы у наших дверей привел его в такой восторг, что он стал захлебываться слюной, хрюкать и неистово вертеть хвостом.

Я читал свежий выпуск «Нис Матен», сидя на кушетке в просторном холле, пил горячий кофе и сквозь распахнутые во внутренний двор двери любовался изумрудной зеленью своего небольшого сада и коротко стриженого газона на фоне ярко-синего моря. Убираясь, Лейла, как всегда, ворчала и делала мне замечания за неаккуратность, недоумевая, как я вновь умудрился оставить столько крошек по всему холлу, съев один-единственный круассан.

– У вас, у русских, наверное, все такие, – высказывала она по-французски с легким арабским акцентом свои однообразные придирки в мой адрес. Мартин же, по всей видимости, думал, что Лейла обращается к нему, и продолжал ещё яростнее цепляться за её тапочки. Лейла почему-то всегда носила длинные, почти до пят юбки и блузки, которые были ей явно не по размеру. Они так обтягивали ее полнеющее тело, что когда она нагибалась с тряпкой, складки на её животе грозили превратить многочисленные пуговки в мелкокалиберные пули. Если верить ее рассказам, родилась она в Марселе, в семье бедных марокканских эмигрантов, а её здоровенный муженек, неизменно подвозивший супругу к нашему дому на крохотном «Рено», был в прошлом довольно известным волейболистом в Алжире. У них было трое уже взрослых детей, и они с мужем, как она полагала, были вполне счастливы. Счастье – понятие философское, и я, конечно, не пытался оспорить видение Лейлой ее счастья, особенно когда смотрел на её неухоженные пятки и ярко накрашенные длинные ногти на ногах, которые, как мне казалось, каждая уважающая себя женщина должна была скрывать от придирчивого взгляда француза-петушка. Ну, а необходимость брить ноги не подвергалась малейшему сомнению, поскольку настоящая женщина начинается с ног.

– Слушай, – обратился я к служанке, – прекрати трогать мои книги, мы же договорились!

– А как я, позволь спросить, могу убираться в доме, если они разбросаны повсюду?! Тогда собери их сам и отнеси к себе в кабинет. Образованный человек, двадцать восемь лет, уже не мальчик, – недовольно покачала она головой. – Хоть бы здесь женщину себе нашел постоянную, и мне полегче бы было, а то приводишь невесть кого!.. Или из своей России кого-нибудь привез, чтобы она тебя порядку научила! Уже почти два года здесь живешь, а всё один!

– Не бойся, скоро приедет!

– Посмотрим-посмотрим, – пробурчала себе под нос Лейла, а потом тихо добавила по-арабски, – иншалла.

Лейла кряхтя выпрямила спину и быстро взглянула на меня большими карими глазами, стараясь понять, не шучу ли я. Ловко орудуя влажной тряпкой, то ли действительно во власти негодования, то ли, желая по-матерински пожурить меня, она не унималась:

– Если бы я знала два года назад, что буду работать у такого грязнули, разве бы я согласилась?! Твой покойный отец был не чета тебе, степенный, уважительный – он мне сразу понравился. Помню, привезли его библиотеку, мебель стали в кабинете расставлять, и он, – а твой отец ко мне только на «Вы» обращался, – говорит: «Лейла, вы будьте, пожалуйста, осторожны со стеклом». Учил меня уважать книги. Я таких красивых раньше не видела, все в коже и золоте.

– Не понимаю, к чему ты это. Я, что, не уважаю книги? Я с ними работаю, как с живыми людьми!

– Вижу, как работаешь! Вчера, наверное, тоже работал? – Она поправила съехавший на глаза яркий шелковый платок с люрексом.

– А что вчера? – насторожился я.

– А то! Что за чернокожая девица курила у тебя днем на балконе? Даже не постеснялась стоять в одной мужской рубашке, – она смерила меня своим колючим взглядом. – Уж не в этой ли, что сейчас на тебе?

«Не слишком ли много она на себя берет», – подумал я и спросил:

– Я что, не имею права пригласить к себе в дом друзей?

– Конечно, имеешь, только в который раз тебя просят – охрану предупреждать надо, и соседей тоже. Да, ты живешь в отдельном доме, хорошем, но соседи тоже люди не бедные и не хотят иметь неприятностей. Приедет такая, обсмотрит все, а потом сам знаешь, что бывает! А нас, – она ткнула себя в грудь коротким пальцем, – случись что, первыми подозревать начинают.

– Да, знаю, но так получилось. Я сам не предполагал.

– Выходит, опять привел проститутку с Променада?

– При чем тут Променад, она же негритянка, а на Променаде такие не промышляют, там все больше славянской внешности, из Восточной Европы!

– Скажи ещё, что она из России! Дуру из меня делает!

– Представь себе, почти, – ответил я Лейле и расхохотался, видя её простодушное недоумение. – Да-да, можно сказать, что в какой-то степени она из России.

– Это откуда же в вашей снежной тайге такие черные девушки?

– Она, между прочим, у нас в городе Ростове училась целых шесть лет! По-русски говорит почти как я. Хорошая, веселая девчонка!

– Ничего не понимаю, ты что, тоже в Ростове учился?

– Ты же знаешь, я учился в Москве, – я отложил недочитанные газеты и нехотя поднялся с кушетки.

– И ты пригласил её оттуда приехать во Францию?

– Да, господи, не знал я её раньше, вот пристала, – со смехом выкрикнул я. – Мы познакомились два дня назад в Риме. Я же тебе говорил в четверг, помнишь, что хочу на один день слетать в Рим, и просил, чтобы твоя Марго в пятницу приглядела за Мартином. Я ещё звонил ей из Рима, предупредил, что на одну ночь задержусь – опоздал на рейс и был вынужден возвращаться поездом.

– Это что же, тебе пришлось всю ночь в поезде провести?

– Что ж поделаешь, так вышло. А эту девушку зовут Адель. Я пригласил её к себе на выходные. А вообще, она работает в Риме.

– И ей тоже пришлось всю ночь с тобой трястись? Как романтично, – съязвила Лейла.

– Какая там романтика! – я сделал вид, что не почувствовал иронии в ее словах. – В спальное купе набилось аж шесть человек! Оказывается, у макаронников в поездах даже нет спальных люксов! Адель же согласилась на два дня приехать ко мне в гости, но только поездом, потому что с самолетом у неё проблемы – паспорт на оформлении, а для поезда паспорт не требуют. В одиннадцать ночи сели в Риме, а в восемь утра уже были в Вентимильи. Вчера вечером я её отправил обратно из Ниццы в Вентимилью и посадил на поезд до Рима.

– А зачем именно она тебе понадобилась, разве здесь девушек не хватает?

– Я же тебе сказал, для меня она почти русская! Мы все два дня по-русски проговорили, вспоминали студенческую жизнь. Жаль, но тебе, видимо, не понять!

– Да, всё я понимаю, только не всегда имею право мнение свое высказать!

– Да ладно, по-моему, только и делаешь, что высказываешь свое мнение, но я на тебя не в обиде – ты хороший работник, это я засранец.

– И все-таки понять не могу, зачем тебе сдалась эта чернокожая африканка? – почти прокричала служанка.

– Ты знаешь, сам удивился, но по духу она настоящая русская девчонка, весёлая, простодушная. Я таких раньше не встречал! В пятницу в Риме я записал на видео материал на Древнем Бычьем рынке Пьяцца Сан-Джорджо, мне нужны были детали арки Агрентариев и Януса, и я пошел через Старый Город на Пьяцца Фарнезе, чтобы записать на камеру фонтан, частью которого является гранитная ванна из терм Каракаллы. Впрочем, Лейла, зачем я тебе все это рассказываю. Голову только забиваю! Короче, немного заплутал в узеньких улочках. Обратился к одной уверенной в себе, интеллигентного вида, чернокожей девушке за помощью, мешая итальянские слова с английскими. Видимо, моя тирада её здорово насмешила, и она расхохоталась. Между прочим, у неё прекрасная улыбка!

– Это ты к чему? – нетерпеливо спросила Лейла, с любопытством ожидая продолжения.

– Да просто так, – мечтательно ответил я, вспоминая, как её зубы поблескивали в темноте ночи, когда она, опершись на локоть и улыбаясь, смотрела на меня. – В итоге она спросила меня на идеальном английском, на каком языке мне легче говорить. Ну, я ради прикола ответил ей, что по-русски. Так что ты думаешь, она тут же стала объяснять на русском, причем без всякого позерства, как лучше пройти к площади. Она спешила в офис с обеденного перерыва, и я пригласил её вечером поужинать в одном хорошем ресторане на площади Республики, рядом с «Гранд-Отелем». Не думал, что она придет, но ошибся. Я рассказал, что живу недалеко от Ниццы. Она ответила, что мечтает увидеть Монако и приедет, как только у нее будут время и деньги. Ну, я и уговорил её поехать со мной на уик-энд, оплатил дорогу, показал Монако, купил мелкие подарки…

– Ничего себе мелкие! Вон какие коробки и пакеты по комнате разбросаны! Я хоть и небогатая, в фирмах разбираюсь – дочка просвещает. Интересно, что ты ей купил в «Эскаде»? Я бывает, любуюсь на эту витрину на Рю де Франс.

– Свитер, юбку и белую блузку для офиса. У них фирма солидная, строгий дресс-код.

– А туфли от «Sergio Rossi» зачем? – Николь поддела тапком черную коробку.

– Послушай, она ведь приехала в джинсах и куртке, а мы в субботу вечером в оперу ходили. Ну, не в кроссовках же ей идти?!

– Тогда хвалю, а то я думала, все два дня дома просидели. Или провалялись, уж и не знаю, как правильно сказать!

– Так дождь же всё время шел! Я прокатил её на машине от Монако до Канн, зашли в пару магазинов, и всё. А остальное время – да, сидели здесь и смотрели российские каналы.

– Телевизор они смотрели… Умора! Мне соседские охранники рассказали.

– Да хватит тебе слушать этих фантазеров!

– Они мне сказали, что эта «штучка» была стройная, как эбонитовая статуэтка, и ростом почти с тебя, прямо модель! Ноги всё свои длиннющие на балконе выставляла и смеялась во весь голос.

– А я что, сказал тебе, что она похожа на Эллу Фицджеральд? И ноги у Адель получше, чем у теннисисток сестер Уильямс, но я пригласил ее к себе прежде всего как русский человек русскоговорящего. Посидели, поговорили, посмеялись, выпили вина, она даже чуть-чуть водки, ну и всё такое. Мартин с нами тоже посидел, про Россию послушал, даже поскуливал.

– Ах ты, боже мой, какая идиллия!

– Увы, французам не понять русскую душу, вы же всё на деньги переводите! Раньше сантимы считали, теперь центы в уме складываете.

– А по-моему, это вы, русские, постоянно из-за денег разборки устраиваете!

– Она была не права, а коли женщина не права, проще попросить у неё прощения. Я выдавил из себя ожидаемое ею «пардон», и она, мило улыбнувшись, тут же сменила тему разговора.

При всех своих нестандартных габаритах Лейла была расторопной работницей и, когда через два часа её волейболист протяжно посигналил под окнами, она уже завершила уборку и была готова ехать домой. Стоя перед зеркалом в прихожей, она красила смуглые пухлые губы яркой помадой, и, по всей видимости, была вполне довольна собой.

Я надел легкую куртку, и мы с Мартином наконец отправились на прогулку. Мой серебристый кабриолет «Пежо-306 СС» стоял на площадке возле дома. Я толкнул скрипучую калитку и подошел к машине. Мартин запрыгнул в салон и без привычных капризов устроился на заднем сиденье. Теплая и солнечная весенняя погода создавала мне хорошее настроение, а собаку приводила в возбуждение. Морской воздух, приносящий с собой запахи ещё не просохшей после ночных дождей земли и уже повсюду зеленеющих кустарников, как всегда весной, наполнял моё сердце радостно-тревожным ожиданием.

Мы направились в Ниццу и на удивление легко нашли место для парковки на площади Массены, совсем рядом с садом Альберта I. Площадь в окружении элегантных красных фасадов старинных зданий, построенных в туринском стиле, напоминала горожанам, что Ницца когда-то входила в состав итальянских княжеств. Удивительно, кстати, почему Маяковский, сидя на этой площади, назвал Ялту Красной Ниццей?! У меня же площадь Массены всегда ассоциировалась с прекрасным французским актером Бельмондо в любимом фильме отца «Кто есть кто», а близость казино «Руль» вселяла в меня ощущение праздника.

Отсюда, с Променад-дез-Англе, мы с собакой обычно начинали свои многочасовые прогулки и, поднимаясь через парк вверх, в сторону Симьеза, любовались самым красивым в Европе бульваром, идущим через дворцовые парки Зимнего Дворца и Эрмитажа к отелю «Регина», построенному в конце XIX века для зимнего отдыха английской королевы Виктории. Великолепная архитектура периода «Belle Époque» перестала восхищать нас своим шиком, как только мы с Мартином повернули от отеля налево. В тенистых узких улочках с садами за высокими заборами было прохладно и сыро, что очень нравилось Мартину. Пёс жадно вбирал в себя волнующие запахи, временами чихал и фыркал от удовольствия. Мы шли по булыжной мостовой, и оттого, что дорога спускалась всё круче вниз, ноги не слушались и несли нас вперёд, отчего я помимо своей воли перешел на бег. Впереди замаячили готические верхушки помпезного белокаменного дворца «Вальроз», утопающего в зелени своего знаменитого сада.

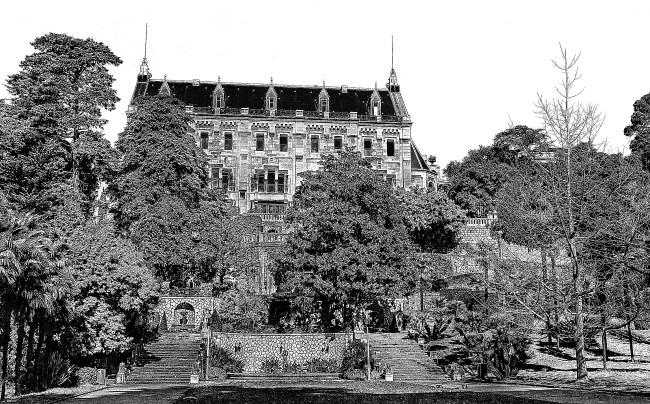

Дворец Вальроз

Здесь, в саду Университета Ниццы, на площадке, отделяющей Шато Вальроз от бывшего дворцового театра, мы обыкновенно устраивались на отдых. Я брал с собой купленные по дороге газеты и садился на отдельно стоящую не крашенную деревянную скамейку, любуясь сверху видом на парк, укрывавший шапкой буйной зелени университетские строения. На сей раз нам не повезло – наше место было занято: на скамейке сидела ничем не примечательная девушка с книгой в руках. «Студентка», – раздосадовано подумал я. Надкусанный сэндвич лежал на коленях, затерявшихся в бесформенных широченных джинсах. Рядом со скамейкой стоял велосипед. Рюкзачок лежал почему-то отдельно, покоясь на ветхом металлическом стуле. По тому, как девушка отрешенно читала книгу, медленно перелистывая страницы, было ясно, что это надолго. Я не хотел никому мешать и тихонько потянул Мартина в сторону лестницы, но пёсик, видимо, учуяв запах аппетитной начинки хлебного треугольничка, уперся, недовольно зарычал и стремительно запрыгнул на свою любимую скамейку. Девушка вздрогнула от неожиданности, подняла голову и с улыбкой посмотрела на собаку. Она отложила книгу в сторону, перевернув её страницами вниз, чтобы не закрывать.

– Мой ангел, – наклонилась она к Мартину, не обращая на меня никакого внимания, и провела узкой ладонью по его спинке.

«Какие тонкие запястья», – невольно подумал я.

Пёс, услышав добрую интонацию, затеребил хвостом и стал лизать девичьи руки. Я бросил взгляд на книгу. Это был Теодюль Рибо, «Опыт исследований творческого воображения». «Понятно», – подумал я, вспомнив свою давнюю студенческую подружку с психфака МГУ.

– Как тебя зовут, – снова обратилась к Мартину девушка.

Рыжая копна вьющихся волос почти полностью закрывала лицо, глаз не было видно, проглядывался только маленький курносый носик и кусочек тонкой шейки под широким воротом серого свитера рыхлой вязки. Одним словом, прелестный «пуделёк»!

– Он не понимает по-французски, – пошутил я, – да и вряд ли ответит, – однако на мои слова она не отреагировала.

– Так как же тебя зовут, – повторила свой вопрос студентка, ловко подхватив собаку на руки и крепко удерживая турбулентное тельце.

– Осторожно, не испачкайтесь, у него лапы мокрые. – Немного помедлив, и так и не дождавшись внимания к себе, я добавил: – его зовут Мартин.

Мартин? – удивилась рыжеволосая студентка. – Почему Мартин, а не Мартен, он же мальчик?

– Потому что моя мама любила Джека Лондона, помните, «Мартин Иден», наверное, ей казалось, что это оригинально. Она тогда не предполагала, что её единственный сын будет постоянно жить в Ницце вместе с её собакой.

– У нас такая же порода, только чуть поменьше и окрас потемнее. Он любимец моего отца.

– А зовут его, конечно, Калупсун, как у Бельмондо?

– Ну, почему?… Разве мало красивых кличек? А где вы жили раньше, извините?

– В Москве.

– Как в Москве? Вы из России? – опять искренне удивилась незнакомка, ничуть не притворяясь.

– Вынужден признаться, что да, – с иронией в голосе ответил я.

– Вы действительно русский? – она наконец пристально оглядела меня с ног до головы, не скрывая однако некоторой настороженности. – Странно, очень странно, – выдавила она, – а говорите вы на идеальном французском! У нас много новых русских обосновалось, да и туристов ваших хватает, но все говорят, как правило по-английски, и то… – она небрежно повертела рукой, что, по-видимому, означало «ком си ком са».

– Русские разные бывают. Не только внезапно смертными, но и внезапно богатыми. Так вышло, что я тоже русский, но в отличие от упомянутых вами, немного говорю по-французски, – улыбнулся я, но на лице девушки я не увидел ни тени улыбки. Наоборот, она как-то напряглась, аккуратно опустила Мартина на землю и, как бы оправдываясь, сказала:

– Друзей у меня много, но русских среди знакомых никогда не было. Здесь часто пишут о разборках «новых русских», о том, что они скупают недвижимость, открывают бизнес!

– Вас, французов, не поймешь! Когда-то вы были недовольны, что к вам понаехали бедные русские эмигранты, теперь вы попрекаете нас богатством, не думая о налогах, которые мы платим в вашу казну. Для вашего сведения я тоже имею здесь недвижимость.

– Значит, Вы тоже «новый русский»?

– Если судить по-вашему, выходит так.

– Поразительно… – сказала златовласка, натянуто улыбнувшись, и почему-то прижала ладошки к щекам.

«Ну, точно пуделёк», – подумал я и не удержался от снисходительной улыбки.

– А здесь, в зеленом парке Вальроз вам одной находиться не страшно? – спросил я игриво-устрашающим тоном, растягивая слова, – от нас же один криминал!

Девушка рассмеялась.

– До этого было не страшно.

– Странно, сидеть у замка, принадлежавшего знаменитому когда-то «новому русскому» не страшно, а разговаривать со мной стремно!

– Не поняла. Вы кого имеете в виду?

Я был приятно удивлен, увидев, что мне наконец удалось ее заинтересовать.

– Кого? Вообще-то заложил и построил этот красивейший замок Павел Григорьевич фон Дервиз, или Павел Георгиевич, не знаю как правильно, в одной передаче его даже Павлом Петровичем назвали!

– А как на самом деле?

– Так, как звал его граф Витте, который хорошо знал всё семейство Дервизов и называл его именно Павлом Григорьевичем. Правда, граф Витте признавался, что писал свои «Воспоминания» уже далеко немолодым человеком, поэтому мог что-то перепутать. Поэтому утверждать не возьмусь.

– А почему вы называете Дервиза «новым русским»?

– Потому что таковым его посчитала вся великосветская русская Ницца, когда он приехал сюда в 1867 году лечить своих детей, страдавших туберкулезом.

– Вы знаете, – прервала мой исторический экскурс студентка, – мне иногда кажется, что своей красотой Ницца обязана исключительно трагической ошибке врачей, полагавших 150 лет назад, что мягкий климат Лазурного берега целебен для людей, страдающих заболеваниями легких.

– Согласен, весь Лазурный берег – это цветущее кладбище высшей родовой знати Европы XIX века, причем, как правило, молодой.

– Извините, что прервала вас. Так что Дервиз? – спросила она серьезно и без эмоций, словно сидела в университетской аудитории и слушала профессора.

Не скрою, мне было приятно, что наша беседа строилась не на показном интересе, формирующем, как бывает, первую беседу двух незнакомых людей, а на взаимном уважении к истории.

– Вы спрашивали о «новых русских». Так вот, Дервиз действительно считался одним из них. Он не принадлежал к высшему обществу в России, однако считался одним из первых русских капиталистов, при том безумно богатым. Здесь его сразу окрестили «русским Монте-Кристо», не ведая о природе происхождения столь огромных средств. Русские аристократы предпочитали держаться от Дервиза на расстоянии, особенно когда поняли, что и сам он не пытается сблизиться с представителями «голубых кровей» Европы. Даже наоборот, своими чудачествами и подчеркнутым стремлением к одиночеству он снискал себе славу «Железной маски». Его эпатаж проявлялся во всем. Дервиз хотел везде быть первым и считал, что его дом в Ницце должен быть «круче» чем Шато дез Олльер князя Ростовского или дворец княгини Кочубей. Поэтому начал он как истинный русский нувориш. В Ницце он выбрал лучшее место для будущего замка, купил одиннадцать гектаров земли и заложил парк, да такой, каких этот южный город в то время ещё не видывал. Фонтаны, ручьи, каскады, озеро – всё утопало в розах, его любимых цветах. Из России был выписан садовый архитектор Владимир Фабрикант, который с помощью местного молодого садовника господина Шарля посадил в парке все известные в то время сорта этих цветов и перевёз из Италии все виды наиболее живописных пальм. Дервиз назвал свой дворец, точнее, замок «Val Rose», по-русски «розовый дол». Его создали два русских архитектора, а в строительстве участвовали 800 жителей Ниццы. Вон там, – я отошел немного в сторону и показал внимательно слушавшей меня студентке пальцем на портик дворца, – барельеф с изображением детей Павла фон Дервиза, Варвары и Сергея, а наверху, видите – фамильный герб семьи: рыцарский щит со звездой и сердцем, что означает храбрость и сердечную доброту представителей рода. Знаете, когда я впервые оказался здесь и стал расспрашивать, где в Университете находится театр, поскольку указатели давали только направление, все, как один, указывали мне на «Замок». На самом деле театр расположен рядом, – я повернулся и, протянув руку, сказал: – вот он. Именно в этом театре, рассчитанном на четыреста мест, состоялась европейская премьера оперы «Жизнь за царя». В России после 1917 года она стала называться «Иван Сусанин». Дервиз содержал за свой счет семьдесят музыкантов и хор, жили они в малом замке. Здесь 130 лет назад Павел Григорьевич давал лучшие в Ницце светские и благотворительные концерты, причем выручка от билетов шла исключительно на нужды города. Сам Дервиз никогда не показывался на публике, для него были сделаны отдельный выход из Шато и личная ложа. Похоже, выход не сохранился, – добавил я с сожалением. – Одним из его чудачеств была выписка из своего имения в Киеве русской избы, где он частенько пил чай. Изба была украшена текстами русских поговорок, выполненными старославянской вязью. Надо отдать должное французам – они всё сохранили практически в первозданном виде, даже вон того бронзового коня работы хорошо известного у нас в России Трубецкого, – я показал девушке на стоявшую в глубине парка статую, выкрашенную в желтый цвет студентами, с нацарапанной на спине традиционной надписью «Я был здесь».

Девушка улыбнулась, как будто знала, чьих рук это дело, но раскрывать имя юного вандала не стала. Убедившись, что ей интересен мой рассказ, я продолжил:

– К всеобщему сожалению после скоропостижной смерти этого мецената и филантропа музыкальная деятельность в Вальрозе прекратилась. Пожалуй, что только Дервиз как русский Иван-дурак, мог позволить себе такую расточительность, несвойственную французам.

– Ну почему же, не такие уж французы и прижимистые, – вступилась за соотечественников моя собеседница, – просто поведение русских нам не всегда понятно. Только они, живя в пятизвездочных отелях, дают официанту на чай 300 евро, по утрам пьют дорогущее шампанское, но при этом торгуются, когда снимают дешевых уличных проституток.

– А я считаю, что прагматизм – главная черта именно западноевропейского мышления. Дервиз был другим, он был первым «новым русским» Лазурного берега. Жаль, что его пример не взяли на вооружение современные нувориши типа Бориса Березовского, купившего на Кап-д-Антиб» Chateau de lа Garoupe».

– У нас считают, что Березовский так богат, что, наверное, легко мог бы сейчас купить и замок Вальроз.

– Вполне возможно, что не он один. Таких в России сейчас немало, к примеру, Роман Абрамович. Однако дело в том, что этот замок сейчас просто не продается. Но если город и надумает когда-нибудь его продать, то будьте уверены, скорее всего, его купит именно русский. Знаменитые виллы европейских миллиардеров на Кап Ферра наших мало интересуют, они скрыты от посторонних глаз, а нам же нужен выпендрёж! Как однажды написал в своих «Философических письмах» признанный в Европе мыслитель Петр Чаадаев, «русские заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь».

– А откуда вся эта информация? Вы что, читали или сами писали книгу о Дервизе?

– Книгу о Дервизе никто не написал и вряд ли когда-нибудь напишет. В России о нем вообще мало что известно, и это при том, что музыку к знаменитому романсу «Вечерний звон», который часто исполняется и так любим россиянами, написана именно Павлом фон Дервизом.

– Наверняка, как и все романсы, он печальный?

– Угадали. Один мой университетский преподаватель на лекции как-то сказал: «Почему печальна русская песня? Потому что печальна русская история»! Я по образованию историк и серьезно занимался когда-то историей жизни русских царей Николая I и Александра II, но отец мой полагал, что в перестроечный период зарабатывать знаниями в области истории России невозможно, и поэтому настоял на моем втором образовании, поскольку хотел, чтобы я стал, как и он, финансистом. Так вот, изучая в Финансовой Академии историю развития капитализма в России, я штудировал воспоминания первого русского премьер-министра России по фамилии Витте. Вот там и наткнулся на откровенные воспоминания о Дервизе и странностях его характера.

– Ничего себе в России фамилии: Витте, Дервиз! – на ее губах появилась легкая улыбка, и я, оценив ее способность шутить, улыбнулся в ответ.

– Но вы же догадываетесь, это не исконно русские фамилии. Важно то, что это истинно русские люди, хотя с прибалтийскими и голландскими корнями. Так вот, меня как «нового русского», каковым вы меня считаете, интересовала история расхищения казенных денег, а также подкупа и взяточничества в России в те времена. Я уже говорил вам, что в нынешней России всё возвращается на круги своя, только теперь уже в виде фарса. Вот вам пример. Здесь на улице Дюбушаж много лет жила и умерла княгиня Долгорукая (граф Витте по материнской линии тоже происходил от князей Долгоруких), или Юрьевская, называйте как угодно, бывшая морганатической женой русского царя Александра II. Так она не брезговала принимать от него крупные подношения. Однажды произошел такой случай: эта молодая княгиня, ещё будучи просто любовницей императора, настаивала в своих корыстных интересах, чтобы Александр II отдал концессию на строительство железной дороги Ростов-Владимир Полякову, в те годы крупнейшему российскому железнодорожному тузу, человеку и так безумно богатому. Между прочим, этот Поляков просто носил русскую фамилию, а на самом деле был родоначальником известной династии богатейших российских евреев, один из которых даже получил российское дворянство. Самое удивительное заключается в том, что пресловутую концессию Поляков так и не получил благодаря порядочности и своевременному вмешательству министра путей сообщения графа Алексея Бобринского, кстати, двоюродного правнука Алексея Орлова, бронзовый бюст которого стоит у нас в Вильфранш-сюр-Мер.

– Простите, я не ослышалась, у «вас» в Вильфранше?

Странно, но насмешливость в интонации студентки уже не выводила меня из себя.

– Да, я живу там уже почти два года, у меня свой дом.

Так вот откуда прекрасный французский! А то я поражалась, неужели возможно так хорошо выучить язык в Москве! Теперь ясно! Так что вы говорили об Орлове?

– Я говорил о его двоюродном правнуке Алексее Бобринском, который, будучи порядочнейшим человеком, отдал концессию не Полякову, а некоему инженеру Штенгелю, который построил дорогу Ростов-Владимир, и ничего, по мнению Витте, у России не украл. Штенгель нажил себе честное состояние. Не миллионы, конечно, а несколько сот тысяч рублей, что было по тем временам очень большими деньгами. Но в России бывало, что благие дела не проходили безнаказанно. Вот и был тогда Бобринский примерно наказан Александром II по науськиванию мстительной Долгорукой. Должностью своей поплатился, но чести не замарал. Так я к чему – всех их: Дервиза, Полякова, Юрьевскую, Александра II и Бобринских-Орловых объединяет одно – Южный берег Франции. Каждый из них мечтал сладко жить и даже закончить здесь свои дни. Хотя нужно сделать одно немаловажное уточнение: многие из них тогда считали Ниццу Италией. Даже Сергей Витте в своих «Воспоминаниях» пишет, что Дервиз построил себе замок в Италии, полагая, что здешний Лазурный берег является итальянским.

– Дервиз, конечно, был женат, а кто была его супруга?

Она заметила удивление на моем лице и продолжила:

– Просто я часто бываю в Музее изящных искусств в квартале Бомет, и там на одном из центральных мест размещена картина с изображением благородной дамы с этой редкой фамилией. Многие посетители останавливаются возле нее. Это, по всей видимости, и есть его жена?

– Приятно удивлен, спасибо за вопрос! В России сняли прекрасный многосерийный документальный фильм о русских, живших в Ницце: «Русские зимы в Ницце», а в крупных московских книжных можно встретить толковую книгу писателя Носика «Прогулки по французской Ривьере». Так вот, и в фильме, и в книге женщину, которую вы упомянули – прекрасную молодую даму, высокую, с узкой талией и роскошным бюстом называют женой Павла фон Дервиза, хотя на самом деле это не так!

– На чем же тогда основывается их предположение?

– Наверное, над ними, как и над вами довлеет стереотип поведения прежних «новых русских», которые, впрочем, как и нынешние, предпочитали связывать жизнь исключительно с молодыми красивыми женщинами, становясь их мужьями или любовниками.

– Да, я заметила, что многие ваши мужчины выгуливают на Променаде своих высоких модельного вида спутниц. Так, по вашему мнению, кем же приходится фон Дервизу эта женщина?

«Эта златовласка мозг выносит капитально», – не без приятного удивления подумал я.

– Вероятно, она жена Сергея, его сына. Естественно, я тоже бывал в этом музее, а он располагается, кстати, в бывшем дворце русской княгини Кочубей, и обратил внимание, что во время написания портрета художник, чьи годы жизни указаны под картиной, должен был быть совсем юным, если предположить, что эта дама в красном действительно являлась женой Павла фон Дервиза. А вот портрет его реальной жены тоже висит в том музее ровно напротив! Просто на него мало кто обращает внимание, поскольку на нем изображена немолодая женщина с простым русским лицом и в неброском платье. Звали жену Дервиза Вера Николаевна, девичья фамилия – Титц. В нашей литературе её называют женщиной доброй и светской, настоящей душой замка Вальроз.

– Так все-таки, какая черта преобладала в характере барона: чудаковатость или загадочность? – спросила студентка, чуть прищурившись, вглядываясь в крышу замка.

Эта чудная девчонка сидела на лавочке, поджав под себя ноги и, уперев локти в колени, подпирала кулачками подбородок.

– Лично мне более точными кажутся определения, которые дал барону граф Витте, хорошо знавший всех братьев. Витте полагал, что от богатства и роскоши Дервиз «совершенно сбрендил», о чем свидетельствовали его поступки во время жизни в Ницце. Впрочем, судите сами, в день серебряной свадьбы супругов, на которую были приглашены все родственники барона, он выступил с продолжительной речью, в которой поблагодарил свою давно уже не любимую жену за верность и доброту, и объявил о своем особом подарке – в зал вошли слуги и внесли на подносе один миллион рублей золотом. Когда Вера Николаевна приняла подношение, Дервиз снова выступил с речью, обратившись к жене с просьбой оставить его, так как он больше не желал быть с ней вместе. Барон в то время имел много увлечений в кругах знатных дам, на которые не жалел денег, они же буквально разоряли его. Женщинам, которые ему нравились, Павел Григорьевич готов был отдать все, и порой занимался благотворительными проектами лишь в угоду какой-нибудь знатной русской кокотке. Один из родных братьев Дервиза, Николай, был очень беден. Он был тенором в Мариинском театре, и выступал под псевдонимом «Энде». Павел Григорьевич пригласил брата на летний сезон для выступлений в театре «Вальроз». За несколько месяцев, что Николай выступал в театре, Павел Григорьевич ни разу не пригласил его к себе во дворец! Единственно, после завершения сезона он выдал брату перед расставанием кошелек золотых монет сверх оговоренной суммы контракта. Как всё это в духе «новых русских»! – вздохнул я с сожалением.

– Интересно, как вы, русские, сумели разбогатеть так быстро? Насколько мне известно, в Европе это мало кому удается.