автордың кітабын онлайн тегін оқу Штурмуя цитадель науки. Женщины-ученые Российской империи

История науки

О. А. Валькова

Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи

Новое литературное обозрение

Москва

2019

УДК 001(091)(47+57)«17/190»-055.2

ББК 72.3(2)5

В16

Редактор серии К. Иванов

Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи / О. А. Валькова. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — (Серия «История науки»).

Монография О. А. Вальковой посвящена истории научной деятельности женщин в Российской империи в период с конца XVIII и до начала ХХ века включительно. В книге рассмотрен процесс постепенной интеграции женщин в сферу профессиональной научной деятельности в России с конца XVIII века и на протяжении всего XIX века, захватывавший с течением времени все большее количество участниц. Какие формы и виды принимала в этот период научная работа женщин? Какие законодательные акты влияли на нее? Какие существовали способы взаимодействия женщин-любительниц наук с профессиональным научным сообществом? Как относились широкие слои образованного общества к женщинам-ученым и их занятиям? Эти и многие другие вопросы поднимаются в книге. Исследование основано на обширном круге исторических источников, прежде всего архивных, впервые вводимых в научный оборот. Автором был также найден и использован уникальный, ранее неизвестный статистический материал, характеризующий российских женщин, занимавшихся естественными науками во второй половине XIX — начале ХХ века. О. А. Валькова — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

На обложке: Женщина сравнивает солнце с рисунком солнца рядом с ней на стене. Ян Лёйкен, 1687. Рейксмузеум, Амстердам.

ISBN 978-5-4448-1058-3

© О. А. Валькова, 2019

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

Содержание

- Предисловие

- Часть 1 Женщины — любительницы наук в России в конце XVIII — первой половине XIX века

- Глава 1 Дамы — любительницы наук в России в XVIII веке — миф или реальность?

- Глава 2 «Ученая женщина», «философка», «женщина со вкусом»... Новые понятия в русском литературном языке начала XIX века

- Глава 3 «Мы все учились понемногу…», или Естественно-научное образование российской благородной барышни в первой половине XIX века

- Глава 4 Кабинеты натуральной истории и естественно-научные коллекции российских женщин в первой половине XIX века

- Глава 5 Женщины — посетительницы публичных научных мероприятий в ученых и учебных учреждениях Российской империи в первой половине XIX века

- Глава 6 Первая научная публикация российской женщины: «Анализ силы» княгини Евдокии Ивановны Голицыной (1780–1850)

- Глава 7 Женщины-ученые и их работы на страницах российских общественно-литературных журналов в первой половине XIX века

- Часть 2 Начало процесса профессионализации научной деятельности женщин в России в 50-е годы XIX века

- Глава 1 Политэкономические теории М. Н. Вернадской (1831–1860) о женском труде

- Глава 2 Рост интереса к естественным наукам среди российских женщин в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века

- Глава 3 Юридические основания профессиональной научной деятельности женщин в Российской империи до начала XX века

- Часть 3 Российские женщины-ученые и российские научные общества во второй половине XIX века

- Глава 1 Женщина — член-основатель естественно-научного общества. 1864 год

- Глава 2 Первые российские женщины в рядах естественно-научного общества

- Глава 3 Российская женщина — почти полноправный участник масштабной географической экспедиции (1868–1872)

- Глава 4 Дамы среди организаторов научно-просветительских выставок в Москве в конце 60-х — 70-е годы XIX века

- Глава 5 Впервые в истории: женщина — во главе крупнейшего научно-издательского проекта второй половины XIX века

- Глава 6 Почти профессионалы: участие женщин в деятельности российских естественно-научных обществ в 70–90-е годы XIX века

- Часть 4 Женщины — «любительницы наук» vs женщины — «профессиональные ученые» в российской науке в 1900-e годы

- Глава 1 На старте — первые женщины на службе в высших учебных и ученых учреждениях Российской империи в 1900-е годы

- Глава 2 «Зима недаром злится, прошла ее пора…» или нет? Независимые исследовательницы в России в 1900-е годы

- Глава 3 Частные женские научно-исследовательские учреждения в России в 1900-е годы

- Глава 4 «Поехали!» — Изменения законодательных оснований профессионального научного труда женщин в России в начале ХХ века

- Часть 5 Немного статистики: данные о российских женщинах-естествоиспытательницах второй половины XIX — начала ХХ века по материалам съездов русских естествоиспытателей и врачей: 1867–1913 годы

- Глава 1 Динамика посещения женщинами съездов русских естествоиспытателей и врачей в период с 1867 по 1913 год

- Глава 2 Карта проживания участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей на территории Российской империи

- Глава 3 Социальный и профессиональный статус участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей

- Глава 4 Данные о регулярности посещения женщинами съездов русских естествоиспытателей и врачей

- Глава 5 Секции, заседания которых посещали участницы съездов русских естествоиспытателей и врачей

- Глава 6 Женщины-докладчики на съездах русских естествоиспытателей и врачей

- Глава 7 Женщины во главе научных секций съездов русских естествоиспытателей и врачей

- Список сокращений

- Приложение 1 Женщины — члены Дома Романовых — почетные члены естественно-научных обществ и учреждений Российской империи

- Приложение 2 Список научных обществ и учреждений, российских и иностранных, членом которых состояла О. А. Федченко

- Приложение 3 Список научных обществ, учреждений и организаций, российских и иностранных, членом которых состояла графиня П. С. Уварова

- Приложение 4 Список слушательниц физико-математического отделения С.‐Петербургских Высших женских курсов, оставленных при курсах для подготовки к профессорскому званию

- Приложение 5 Данные о проживании участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей на территории Российской империи

- Приложение 6 Список участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей, посетивших более одного съезда

- Список иллюстраций

- Словник для именного указателя

Предисловие

До настоящего времени в нашем обществе сохранилось немало предрассудков, определяющих модель социального поведения женщины, в том числе устойчивые представления о том, что является и что не является «женским делом» и (или) достойным занятием (образом жизни) женщины. Даже наоборот, некоторые из этих клише, побледневшие и, казалось, почти забытые за время активной феминистской пропаганды ХХ века (хоть ее так никогда и не называли в СССР), в последние годы вновь возникли и усиленно обсуждаются и пропагандируются в средствах массовой информации. Они безусловно влияют на стандарты воспитания подрастающих поколений, как девочек, так и мальчиков, ориентацию и жизненные приоритеты молодых женщин, парадигмы поведения людей в семье и обществе. Тем не менее даже поверхностное сравнение сферы возможной (и обычной) для женщины деятельности, жившей, например, в середине XVIII века, и нашей современницы (с экономической, юридической, моральной и социальной точки зрения), деятельности, которая разрешается, поддерживается и допускается (если не одобряется) обществом, выявит поразительные отличия. Всего за двести пятьдесят лет (срок очень маленький по историческим меркам) в некоторых отношениях положение женщины изменилось кардинально, а ее возможности значительно расширились. И прежде всего это касается интеллектуальных сфер деятельности, поскольку, насколько нам известно, никто никогда не протестовал против занятия женщин тяжелым физическим трудом, будь то в сфере сельского хозяйства, обслуживания или ремесла (по крайней мере до начала Новейшего времени). Хотя, конечно, некоторая специализация и разделение женских и мужских обязанностей и профессий безусловно существовали и в области физического труда, но сам факт того, что женщина может и должна им заниматься, общество не оспаривало. Крестьянки, служанки, прачки, ткачихи… общество не считало, что эти занятия не подобают женщине, противоречат ее физиологии, отвлекают ее от заботы о семье и способствуют падению уровня нравственности в обществе. Совсем другое дело — умственный труд. Для того чтобы отвоевать себе право зарабатывать на жизнь не только тяжелым, вредным для здоровья, а зачастую и опасным физическим трудом, разумеется плохо и крайне мало оплачиваемым, потребовались те самые двести пятьдесят лет, о которых мы упомянули выше. И если с точки зрения глобального исторического процесса подобный срок — это сущий пустяк, то с точки зрения жизни человека — это жизни более десяти поколений, потраченные на достижение одной цели. А это уже совсем, совсем не мало. Хотя опять-таки, как мы уже упоминали, даже сегодня найдутся люди (и мужчины, и женщины), отрицающие подобное право женщины, причем их аргументы, как правило, не отличаются от тех, которые можно было услышать лет сто пятьдесят тому назад.

Научная деятельность представляет собой всего лишь одну из разновидностей интеллектуального труда, в праве на который общество отказывало представительницам женского пола не только в XVIII, но и в XIX веке и которая в настоящее время является вполне привычным и для них, и для самого общества видом деятельности. По данным современных исследователей, к 80-м годам ХХ века женщины составляли около 40 % научных сотрудников Российской Федерации[1]. Если учесть, что в первый год ХХ века по законам Российской империи женщины не имели права поступать в университеты империи, получать научные степени и звания, а также занимать должности научных сотрудников в государственных учреждениях, то можно с уверенностью утверждать, что перемена, произошедшая в ХХ веке в сфере профессионально-научной занятости женщин в России, была стремительной по историческим меркам. Однако, как свидетельствует опыт исторического развития, подобные перемены не происходят, как правило, одномоментно: подготовительные процессы, приводящие к ним, могут протекать в течение предшествующих десятилетий и даже столетий.

Именно таким был процесс постепенной интеграции женщин в профессиональную научную деятельность, процесс, занявший около двухсот лет. Изучение истории превращения блестящей и элегантной дамы-аристократки, любительницы и покровительницы наук, которую можно было иногда встретить на заседании Академической конференции в XVIII веке, в строго одетого и делового доктора наук, профессора и руководителя научно-исследовательского учреждения, которую можно было найти в коридорах научных институтов уже в первой четверти века ХХ, является целью настоящего исследования. Несомненно, нельзя не признать, что слом устоявшихся стереотипов и моделей социального поведения людей — один из сложнейших и интереснейших для изучения исторических процессов, происходящих в обществе. Тем более слом поведенческих стереотипов женщины (и восприятия происходящих изменений обществом как таковым), поскольку этот конкретный процесс затрагивает жизнь всех без исключения людей, влияя в том числе и на повседневную жизнь наших современников. Тем более странно, что ранее в отечественной историографии подобные попытки не предпринимались. В имеющихся же немногочисленных исследованиях появление в России первых профессиональных женщин-ученых часто относят уже ко второму десятилетию ХХ века, что, безусловно, не соответствует действительности. В несколько более многочисленных работах, посвященных истории высшего женского образования в России, стремление к которому ярко проявилось среди российских женщин с конца 50-х — начала 60-х годов XIX века, существует традиция связывать воедино историю высшего женского образования и историю профессиональной научной деятельности женщин, что также не выдерживает проверки фактами, по крайней мере в том, что касается 60–80-х годов XIX века.

Итак, в книге, которую вы держите перед собой, впервые в историографии отечественной истории науки предпринята попытка проследить удивительную метаморфозу ученой дамы в доктора наук и члена-корреспондента Императорской академии наук; изучить процесс постепенной интеграции российских женщин в ряды профессионального научного сообщества, неспешно протекавший в России с конца XVIII и вплоть до начала ХХ века; написать историю российских женщин-ученых, историю, в которой были свои герои, свои победители и неудачники, мученики и злодеи; написать историю штурма крепости, стоящей на высоченном утесе и казавшейся неприступной, насмешливо манившей издалека светом своих огней, но тем не менее поддавшейся многолетней осаде, отчаянным и безумным штурмам и в конце концов распахнувшей свои двери перед желающими войти…

1

Агамова Н. М., Аллахвердян А. Г. Российские женщины в науке и высшей школе: историко-научные и науковедческие аспекты (к 150-летию со дня рождения С. В. Ковалевской) // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 149.

Часть 1

Женщины — любительницы наук в России в конце XVIII — первой половине XIX века

Глава 1

Дамы — любительницы наук в России в XVIII веке — миф или реальность?

Я еще повторю, упражняйтесь в науках! Матери, внушайте дочерям своим вкус к ним с самых нежных лет.

Сведения, которыми мы сегодня располагаем о российских женщинах, увлекавшихся, интересовавшихся и тем более систематически занимавшихся естественными и математическими науками во второй половине XVIII века, очень скудны. Однако в исторической литературе XIX века бытовало мнение, что женщины, имевшие подобные интересы, не только существовали, но что число их было не так уж мало. Например, в 1895 г. писатель Владимир Осипович Михневич (1841–1899), посвятивший целую главу своей книги «Русская женщина XVIII столетия» «писательницам и ученым», заявлял: «В течение означенного периода мы встретим не мало женщин-писательниц и даже ученых[2], — и далее объяснял характер их занятий следующим образом: — Но все они упражняются в сочинительстве, в науках и искусствах не по профессии, а исключительно, как “любительницы”-дилетантки. Это все хорошо обеспеченные барыни, прекрасно образованные, начитанные, нередко талантливые, исполненные искренней любви к науке[3], к литературе и искусству, но занятия сими последними — для них не более, как забава, развлечение или предмет суетного тщеславия. Тут нет места ни системе, ни серьезным целям, ни сознанию общественного долга, как не может быть им места во всякой личной, хотя бы и очень изящной и остроумной прихоти. Оттого-то так тощи и ничтожны в итоге плоды умственно-художественной производительности русской образованной женщины за времена минувшие». И после небольшого отступления продолжал: «Труда[4], именно, и не хватало предшествовавшим генерациям русской образованной женщины, пробовавшей свои творческие силы на поприще литературы, науки и искусства! Мы говорим о профессиональном[5] труде, подчиняющемся духовным потребностям общества и одушевленном общественными идеалами. Отсутствие такого труда низводит самое прилежное, самое утонченное занятие наукой и искусством на степень эстетического переливания из пустого в порожнее. К сожалению, таков был, в большинстве случаев результат женской производительности в помянутой области до последнего почти времени»[6]. (Заметим в скобках, что единственное исключение В. О. Михневич делал для актрис, труд которых он также признавал интеллектуальным и весьма выдающимся[7].)

К сожалению, В. О. Михневич, кратко перечислив нескольких писательниц, переводчиц и поэтесс, деятельность которых с тех пор многократно изучалась, назвав несколько известных светских дам — покровительниц наук и художеств, также неоднократно привлекавших внимание исследователей, не назвал ни одного имени женщины-ученой, кроме, конечно, Е. Р. Дашковой. Таким образом, не очень понятно, на чем же основывалось его утверждение о большом количестве женщин-ученых в России второй половины XVIII века и на основании чего он давал такую детальную характеристику их социального положения, уровня образования и, главное, характера занятий науками. Возможно ли, что В. О. Михневич ошибался или дал волю писательской фантазии? Посмотрим на этот предмет несколько подробнее.

13 октября 1717 года по личному приглашению Петра I прибыла в Петербург Доротея Мария Генриетта Графф (1678–1743), дочь знаменитой художницы, путешественницы, энтомолога Марии Сибиллы Мериан (1647–1717). Она получила место преподавателя в Фигурной палате Академии наук, обучая первых российских граверов и художников рисованию и живописи, но этим не ограничивался круг ее деятельности. Доротея Мария ухаживала за своей знаменитой матерью в последние годы ее жизни. Она же была распорядителем ее наследства, прежде всего научного. Как пишет биограф Марии Сибиллы Т. А. Лукина, «своей главной задачей она сочла завершение третьей части “Книги о гусеницах”. Мария Сибилла в последние годы жизни была особенно заинтересована в этой работе, так как хотела включить в нее свои новые наблюдения и исправить вкравшиеся ошибки. Книга вышла в свет в год смерти ее создательницы. На титульном листе значилось: “Третья и последняя часть “Происхождения и питания гусениц” Марии Сибиллы Мериан. Приложение содержит некоторых суринамских насекомых. Их наблюдала ее старшая дочь Иоганна Елена Херолт во время пребывания в Суринаме. Все вместе нарисовала и издала в свет младшая дочь Доротея Мария Хенрика”. Пятьдесят гравюр этой части были выполнены по рисункам Марии Сибиллы. Ею же был написан и пояснительный текст»[8]. В России Доротея Мария помимо преподавания рисовала экспонаты Кунсткамеры, в основном птиц. Она многое сделала для развития музейного дела в нашей стране. «То, что дочь Марии Сибиллы без колебаний согласилась переселиться в далекую, не известную ей страну, в город, который только еще строился, подтверждает ее смелость и решительность, — пишет Лукина. — Она была достойна своей матери. Доротея Мария, или “Гзельша”, считалась в стенах Петербургской Академии авторитетом не только в вопросах художеств, но и во всем, что касалось Южной Америки: ведь, подобно своей матери, она побывала там среди первых исследователей Суринама, первооткрывателей его животного и растительного мира (более ранние исследователи Южной Америки, жившие в России, неизвестны)»[9]. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, Доротея Мария Графф являлась первой женщиной, принятой на службу в Петербургскую Академию наук. Второй стала через шесть с лишним десятилетий княгиня Е. Р. Дашкова.

В одном В. О. Михневич был, безусловно, прав: говоря о женщинах, интересовавшихся наукой в последние десятилетия XVIII века, никак нельзя обойти молчанием деятельность светлейшей княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743–1810). Директор Петербургской академии наук (1783–1796), создатель и президент Российской Академии (1783–1796), она давно и с полным правом признана выдающимся организатором науки своего времени[10]. Из собственных записок княгини широко известны ее увлечения философией, музыкой, архитектурой, художественной литературой. Однако сведений о ее отношении к естественным и точным наукам (здесь мы имеем в виду личный интерес к естествознанию) почти нет, да и исследователи жизни и творчества Е. Р. Дашковой не обращали особого внимания на этот вопрос. Тем не менее отдельные замечания, разбросанные по страницам «Записок» княгини, позволяют предположить, что и эта сфера человеческого знания входила в круг ее интересов. Рассказывая, например, о своем пребывании в Брюсселе во время второго заграничного путешествия (1775–1782), она пишет: «Каждое утро мы отправлялись с доктором Бюртеном в окрестности города и составляли гербарий из растений, не виданных мною у нас»[11]. Во Флоренции она осматривала не только картинную галерею, церкви, библиотеки, но и «великогерцегский кабинет естественной истории». И не просто осматривала, поскольку, по ее словам, «его королевское высочество приказал дать мне все дублеты, которые я пожелаю иметь, вследствие чего я получила много окаменелостей и не только местных, но со всего земного шара…»[12]. Описывая собор города Пизы, Е. Р. Дашкова отмечает: «Любитель естественной истории[13] заметит, что одна из маленьких колонн, поддерживающих кафедру, составлена из кусочков разных сортов порфира, соединенных между собой пастой из простого порфира»[14]. Во время пребывания в Вене Екатерина Романовна посещает императорский музей, причем замечает, что император Иосиф «… мне предложил выбрать из его кабинета какие угодно дублеты и простился со мной, заявив, что, зная мою любовь к естественным наукам, не решается дальше отнимать у меня драгоценное время», — чем Е. Р. Дашкова не преминула воспользоваться: «Я выбрала кое-какие образцы минералов Венгрии и других провинций», — пишет она[15]. В Праге княгиня купила «очень дешево» «коллекцию окаменелостей различных пород деревьев и образцы мрамора»[16]. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что как сама Е. Р. Дашкова, так и окружающие причисляли ее к «любителям наук» и что собирание естественно-научных коллекций, несомненно, было одним из ее увлечений. Правда, основываясь на материале «Записок», трудно определить глубину этого интереса, поскольку приведенные нами упоминания отрывочны. Кроме того, известно, что Е. Р. Дашкова совершала свое путешествие с целью завершить образование сына (во всяком случае, так она заявляла), так что посещение естественно-научных музеев и кабинетов могло быть частью образовательной программы, составленной ею для сына, а отнюдь не данью собственным увлечениям. Можно ли с полным правом назвать Е. Р. Дашкову «натуралистом», как это делает в своей работе Л. Я. Лозинская[17]? Было ли ее занятие коллекционированием всего лишь данью моде? В нашем распоряжении недостаточно фактов, чтобы ответить на эти вопросы. Однако некоторые факты, подтверждающие мнение Л. Я. Лозинской, все-таки имеются. Так, в 1783 году, заняв пост директора Академии, Е. Р. Дашкова стала инициатором чтения академиками бесплатных популярных курсов математики и естественной истории (1785–1802). Современные исследователи очень высоко оценивают их, относя к числу «крупнейших просветительских начинаний, осуществленных Е. Р. Дашковой в Академии наук»[18]. Рассказывая об этом начинании, Е. Р. Дашкова писала: «Я часто присутствовала на лекциях…»[19] Также не раз и не два на страницах своих «Записок» Е. Р. Дашкова упоминает сады, в создании которых она принимала непосредственное участие. В ее собственном саду, распланированном ею, «каждое дерево и каждый куст были посажены» по ее выбору и на ее глазах[20]. По просьбе брата, А. Р. Воронцова, она занималась планировкой и обустройством его сада и пр.[21] Помимо этого Е. Р. Дашкова вскользь замечает, что имела «некоторые познания в медицине»[22]. Таким образом, подводя краткий итог, можно сказать, что княгиня Е. Р. Дашкова занималась собиранием естественно-научных коллекций, причем в создании некоторых (например, гербариев) принимала личное участие. За границей она посещала естественно-научные музеи и кабинеты, а в России — академические лекции по математическим и естественным наукам и несомненно увлекалась садоводством. Все это подразумевает, что она имела достаточно широкий кругозор в области естественных наук.

Рис. 1. Портрет княгини Е. Р. Дашковой. 1808 г. Неизвестный художник с оригинала 1790-х гг.

Однако для нашего исследования важен ответ на вопрос: насколько типичными для своего времени или, наоборот, нетипичными были познания и увлечения княгини Е. Р. Дашковой? В своих «Записках» Е. Р. Дашкова как-то упоминает церемонию раздачи премий в Академической конференции: «День, назначенный для раздачи премий, был объявлен заранее в газетах, и публики собралось очень много. Были иностранные министры и даже дамы…» — пишет она[23]. Было ли появление «дам» в Конференции Академии событием чрезвычайным, вполне заслуживавшим эпитета «даже»? Трудно сказать. Е. Р. Дашкова, по ее собственным словам, «не любила появляться в научных конференциях»[24], так могла ли она знать о том, кто там бывал регулярно? Вполне возможно. К сожалению, из отчетов академиков, читавших публичные лекции, нельзя понять, посещали ли их женщины. Никто из них об этом не упоминает, так же как и сама княгиня[25].

Однако при внимательном изучении литературных источников можно встретить отрывочные и мимолетные упоминания о современницах княгини Е. Р. Дашковой, так или иначе проявивших свой интерес к естественным наукам. Например, в № 13 «Дамского журнала» за 1830 год в рубрике под названием «Материалы для истории русских женщин-авторов» появилась краткая информация о сестрах, княжнах Анне Михайловне (впоследствии — Грессер, 1776 (?) — 1827) и Екатерине Михайловне (впоследствии — Кожина, 1777–1834) Волконских, дочерях бригадира князя М. П. Волконского, опубликовавших в 1792 г. выполненный ими перевод книги «Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств»[26]. К этому времени в русской литературе уже были известны имена нескольких дам и девиц переводчиц. Но никто из них раньше, кажется, не обращал внимания на научную и научно-популярную литературу. «Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств» представляли собой в соответствии с современной терминологией «книгу для чтения» или, можно сказать, хрестоматию, содержавшую отрывки из сочинений по естественным наукам, астрономии, письму и книгопечатанию, а также из политических и «моральных» наук. Как замечал анонимный автор «Дамского журнала»[27], сестры перевели и напечатали «весьма полезную для Натуральной Истории книгу… <…> Профессор Озерецковский[28] и многие другие из наших ученых естествоиспытателей отдавали всю должную справедливость счастливому выбору переводчиц и хвалили самый перевод их, не затрудненный даже и при технических выражениях — науки, столь много замечательной, в особенности под пером женщины!»[29] Чем был вызван выбор княжон Волконских: личным интересом, желанием угодить кому-то из родственников и друзей, случайностью — неизвестно. Однако, как заметил в 1874 году писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905) в книге «Русские женщины нового времени», «надо отдать честь этим девушкам, что их не остановила трудность такой работы, как перевод ученого и весьма капитального в то время сочинения»[30]. Д. Л. Мордовцев счел необходимым добавить от себя несколько слов по поводу «ученой терминологии», которая «была несравненно менее установлена и выработана, чем в настоящее время: известно, как ученая терминология и теперь затрудняет наших современных переводчиков и переводчиц», — писал он[31]. Автор «Дамского журнала» передал также слова, якобы сказанные по поводу работы сестер Волконских Д. И. Фонвизиным некоему приятелю: «Прочти перевод княжен Волконских; его скоро напечатают, и ты увидишь, что при изображении моей последней Софьи я еще весьма мало задал ей учености: наши Россиянки начали уже и сами знакомить нас с Бонетами[32] и Бюффонами»[33]. Вообще, кажется, публикация перевода княжон Волконских не прошла незамеченной. По словам графа Дмитрия Ивановича Хвостова, приславшего некоторые дополнения и исправления в редакцию «Дамского журнала», перевод этот был показан княгине Е. Р. Дашковой, которая в свою очередь передала его императрице Екатерине II. Екатерина пожелала познакомиться с переводчицами лично, и Е. Р. Дашкова представила ей их во время одного из петергофских маскарадов. «Императрица изволила приласкать юных переводчиц пред всею публикою», — замечал Д. И. Хвостов[34].

То, что научный перевод требует от переводчика не только свободного владения иностранным языком (что было в тот период вполне обычным для русской аристократки), но и понимания сути предмета, не вызывает сомнений. Чтобы создать перевод, вызвавший такие похвалы, сестры Волконские просто не могли не иметь какого-то естественно-научного образования, хотя бы и самого поверхностного. Поэтому можно предположить, что выбор объекта перевода был обусловлен их собственной заинтересованностью и любопытством или, возможно, на этот выбор оказало влияние европейское увлечение того времени. Материалы Международного симпозиума «Посредники наук: женщины — переводчики научных текстов 1600–1850»[35], прошедшего в рамках XXIII Международного конгресса по истории науки и техники «Идеи и инструменты в социальном контексте», свидетельствуют о том, что занятие женщин переводами научных текстов в XVIII веке встречалось достаточно часто в различных европейских странах, в том числе во Франции, в Неаполитанском королевстве, в Испании[36].

Хотя это, конечно, не больше чем предположение. Однако, несмотря на то что мотивы сестер Волконских остаются для нас неясными, они — первые русские женщины (насколько это известно на сегодняшний день), выступившие в печати с научным (научно-популярным) сочинением, пусть пока что только переводным. Кроме того, что описанная работа свидетельствует в пользу тезиса о существовании в России в последние десятилетия XVIII века женщин, достаточно серьезно интересовавшихся науками, она представляет собой первый опыт профессии, в будущем давшей занятие и заработок многим российским образованным женщинам. Как, на наш взгляд, совершенно справедливо заметил Д. Л. Мордовцев, «к чести “россиянок” прошлого века следует отнести, что они являются как бы прототипами тех полезных[37] женщин-писательниц нашего времени, которые своею переводческою деятельностью значительно пополняют недостаточность научной подготовки русской читающей публики»[38].

На страницах «Дамского журнала» нам удалось отыскать еще одно женское имя, связанное с занятием точными и естественными науками в XVIII столетии. В уже упоминавшейся рубрике этого журнала «Материалы для истории русских женщин-авторов», помимо сведений о писательницах, поэтессах и переводчицах, журнал поместил заметку о некоей Маргарите Николаевне Струйской, дочери небезызвестного дворянина, прозаика и стихотворца, а также типографа Николая Еремеевича Струйского (1749–1796). Как и другие дамы, Маргарита Николаевна пробовала свои силы в переводах, и в 1791 году один из них увидел свет[39], но не это привлекло наше внимание. Редактор «Дамского журнала» пишет о ней: «…разделяла литературные труды со своим родителем, не скучала его философическою жизнию и не редко препровождала с ним целые недели на обсерватории[40], устроенной тогда в их Пензенской вотчине[41]»[42]. Источник этих крайне интересных сведений нам установить, к сожалению, не удалось, так же как и найти какие-либо подробности.

«Русский биографический словарь» также сообщает о нескольких представительницах рода Голицыных, живших во второй половине XVIII века и интересовавшихся науками. Так, в статье, посвященной княгине Екатерине Дмитриевне Голицыной (1720–1761), дочери молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира и княжны (в девичестве) Анастасии Ивановны Трубецкой, Н. Чулков писал, что княгиня воспитывалась в доме матери под наблюдением ее брата, известного отечественного деятеля Ивана Ивановича Бецкого, и «считалась одной из образованнейших русских женщин своего времени»[43]. Он также сообщал: «…Голицына интересовалась медициной и по духовному завещанию оставила 22 000 р. в пользу страждущего человечества, с тем, чтобы на проценты с этого капитала были отправляемы Московским воспитательным домом чрез каждые 6 лет трое молодых людей в возрасте 15–18 лет, природные русские или родившиеся в России, для изучения медицинских наук в иностранные университеты, преимущественно в Страсбургский, славившийся в то время лучшим преподаванием повивального искусства»[44]. По сведениям Н. Чулкова, именно на эти средства получили образование первые представители отечественного акушерства, в том числе, по выражению историков медицины ХХ века, признанный «отец» русского акушерства[45] Н. М. Максимович-Амбодик[46], А. М. Шумлянский[47] и др.[48]

Еще одна княгиня Голицына, широко известная своим интересом к наукам и упомянутая в «Русском биографическом словаре», — княгиня Амалия Самуиловна Голицына, урожденная Шметтау (1748–1806)[49], дочь прусского графа, генерал-фельдмаршала и президента Берлинской академии наук Самуила Шметтау (1684–1751). Амалия Шметтау вышла замуж за любителя естественных наук князя Дмитрия Алексеевича Голицына (1734–1803), большую часть жизни проведшего в Европе[50]. Хотя после замужества Амалия Шметтау носила российскую фамилию Голицына, бывала в России (по крайней мере, она была представлена при дворе Екатерины II), тем не менее ее трудно причислить к российским женщинам — любительницам наук. Однако, поскольку, по мнению автора биографической статьи историка Павла Пирлинга, дом княгини «служил средоточием высшего общества» и в гостях у нее бывала «русская знать»[51], она могла оказывать значительное влияние на мировоззрение, а также увлечения российских дам — своих гостий. Поэтому мы считаем необходимым сказать здесь о ней несколько слов. Уже после замужества и рождения двоих детей княгиня решилась заняться самообразованием. По словам Пирлинга, «…с редкою энергиею и неутомимым усердием княгиня взялась за изучение математики, философии, греческого языка и вместе с тем, обдумав широкий план и усвоив себе надлежащие приемы, она стала сама преподавать детям первоначальные знания»[52]. Проживая в швейцарском Мюнстере, она собрала вокруг себя кружок ученых и увлекавшихся науками людей, ставший известным по всей Германии под именем familiasacra. Как пишет П. Пирлинг, «ежедневно, по вечерам, в ее доме велись научные разговоры. В них участвовали университетские профессоры, местные ученые, высшие сановники»[53]. Княгиня А. С. Голицына состояла в переписке со многими известными учеными своего времени. Первая часть дневниковых записок княгини была опубликована в Штутгарте в 1868 году под названием «Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel, nebst Fragmenten und einem Anhange»[54]. Продолжение вышло в Мюнстере в 1874–1876 годах. На русский язык они никогда не переводились[55].

В упоминавшейся выше книге В. О. Михневича приведен еще один пример женщины-ученой, оставшейся, однако, безымянной. В. О. Михневич взял его из работы «Н. М. Карамзин» журналиста и редактора Альберта Викентьевича Старчевского (1818–1901). Это история воспитания братом Н. М. Карамзина Василием Михайловичем Карамзиным (1751–1827) «одной девочки», у которой им были замечены «необыкновенные способности». «Эта редкая женщина выучилась даже латинскому языку[56] и считалась ученейшею в своем околодке, не выезжая из пределов Симбирской губернии», — приводит В. О. Михневич цитату из работы А. В. Старчевского и добавляет: «К сожалению, г. Старчевский, сообщающий эти сведения, <…> не указывает их источника и не называет даже имени этой “редкой женщины” — ученой»[57]. Тем не менее он не подвергает сомнению данное свидетельство.

Конечно, несколько найденных имен не может свидетельствовать о положении дел в целом. Однако в нашем распоряжении имеются и другие, объективные данные о существовании интереса к точным и естественным наукам среди российских женщин последних десятилетий XVIII века.

По сведениям современного специалиста по истории отечественной книги XVIII века, доктора исторических наук А. Ю. Самарина, изучившего подписные листы различных научных изданий, только с 1787 по 1800 год женщины подписались, как это следует из таблицы 1, на следующие научные книги:

Таблица 1. Женщины — подписчицы математических и естественно-научных изданий (1787–1800)

| Название книги |

Количество женщин-подписчиц |

| Войтяховский Е. Д. Теоретический и практический курс чистой математики. Т. 1–3. М., 1787. |

1 |

| Пиль Р. Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789. |

1 |

| Лангер К. Г. Полный географический лексикон. Ч. 1–3. М., 1794. |

3 |

| Ертов И. Д. Начертание естественных законов, происхождения вселенной. Т. 1–2. СПб., 1798–1800. |

1 |

Конечно, как мы видим, число подписчиц очень невелико. Как замечает А. Ю. Самарин, «особенно плохо женщины подписывались на книги по естественным наукам и технике. Две трети изданий такого рода, имеющих печатные списки подписчиков, женщины вообще не заказывали»[58]. Следует заметить, что гораздо большее число женщин выписывали в тот же период книги исторического (103 человека) и философско-религиозного (36 человек) содержания[59]. Однако одними только книгами не могло ограничиваться чтение образованного человека. К сожалению, ученые и учено-литературные периодические издания не часто печатали списки подписчиков. Тем не менее мы можем отметить, что среди подписчиков периодических изданий, имеющих то или иное отношение к точным и естественным наукам и опубликовавших списки своих читателей, были и женщины. Так, в 1780 году 20 женщин выписывали журнал «Экономический магазин», в 1792 году одна дама подписалась на «Санкт-Петербургские врачебные ведомости», в 1794 году 2 женщины выписывали «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную» и, наконец, в 1799 году 9 дам подписались на «Журнал о земледелии для Всероссийской империи»[60].

Безусловно, приведенные выше данные более чем относительны. Если дама сама не выписывала журнал или книгу, то это мог сделать кто-нибудь для нее по ее просьбе. Например, среди подписчиков издававшейся в Тобольске «Библиотеки ученой, экономической, нравоучительной» поименованы две дамы: «девица Марья Ивановна Протасова» (в Орловском наместничестве)[61] и «стат[ского] сов[етника] Осипа Дмитриевича Лукина дочь Анна Осиповна» (в Рязанском наместничестве)[62]. Однако помимо них упомянут Яков Баженов «его сиятельства господина генерал-поручика, действительного камергера и разных орд[енов] кавалера Михайла Михайловича Голицына супруги княгини Анны Александровны урожденной баронессы Строгановой служитель» (из Пермского наместничества)[63]. Выписывал ли он журнал для себя или для своей сиятельной патронессы? На этот вопрос нет ответа. Точно так же некоторые подписчицы могли действовать по поручению родственников или друзей-мужчин и совершенно не интересоваться тем, что они выписывали.

Кроме того, конечно, человек, серьезно занимавшийся наукой в последние десятилетия XVIII века, не мог ограничиваться только отечественными изданиями. Скорее наоборот: число выписываемых им зарубежных специальных сочинений должно было бы преобладать. Вполне возможно, что плохо, а иногда вообще не читавшие по-русски аристократки просто не обращали внимания на русскоязычные книги и переводы, предпочитая им иностранные оригиналы. А в том, что это были именно аристократки, нет никаких сомнений. По сведениям А. Ю. Самарина, «социальный состав женщин-подписчиков более аристократичен, чем подписчиков-мужчин. Среди них практически отсутствуют представительницы недворянских сословий, а значительная часть (более трети) принадлежит к титулованной аристократии и генералитету»[64].

Однако меньше ли было число женщин — читательниц научных изданий по сравнению с приведенными выше данными или, наоборот, больше, не особенно важно для нас. Достаточно самого факта: подобные женщины существовали. И хотя, по-видимому, их было мало, но сам факт того, что уже в последние десятилетия XVIII века некоторые российские аристократки проявляли интерес к наукам, не подлежит сомнению. И, как мы видели выше, не все они ограничивались исключительно чтением.

Свидетельством, косвенно подтверждающим наши выводы, может также служить одна крайне любопытная журнальная публикация. В 1793 году журнал «Чтение для вкуса, разума и чувствований» опубликовал статью француза по фамилии Гартиг, переведенную на русский язык Михаилом Вышеславцевым[65], под названием: «Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках». Это не была первая статья в истории отечественной журналистики, посвященная ученым женщинам. Еще в 1759 году миллеровские «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие» опубликовали «Известие о некоторой ученой девице в Англии», представлявшее собой биографию английской писательницы и переводчицы Елизаветы Картер (1717–1806) с сопутствовавшими рассуждениями о пользе учения как для самих девиц, так и для их семейств[66].

Статья не подписана, непонятно, перевод ли это или оригинальное сочинение отечественного журналиста. Любопытно, что безымянный автор относится к занятиям своей героини с полным одобрением и с энтузиазмом объясняет самим девицам и их родным, как увлечение науками может быть полезно для всех заинтересованных сторон. «Женскому полу служить может немалым ободрением к упражнению в науках, когда узнают, что без дальнего труда могут приобресть довольные знания к пользе и увеселению жизни человеческой способствующия; ибо едва ли есть один род учения, в котором бы не прославились женщины в различные веки, — писал он. — Ежели число оных не весьма велико, то всякой сам может себя уверить, что сие происходит не от недостатку женского разума: но с того, что не было довольно случаев изощрять оной; потом стали и представлять ученых женщин в комедиях, яко бы оне все легкомысленны, горды и педантки, — указывал автор, очевидно ссылаясь на знаменитую пьесу Мольера «Ученые женщины», замечая, правда, — что однако не более об них, как о мужеском поле сказать можно». Автор признавал, конечно, что подобные занятия вовсе необязательны: «Правда, что состояние, к которому божие провидение определило женщин, не требует того, чтоб оне знали высокие науки и чтобы разумели ученые языки: однако ж сие не препятствует пользоваться им всеми возможными случаями, для просвещения их разума и для исправления их нраву». И продолжал далее, выдавая аргумент в пользу женского образования, которым на протяжении последующих полутора столетий будут пользоваться все радетели за женское образование в России: «Сие учение есть великой важности, как для них самих, так и для их фамилии, тем наипаче, что большая часть детей получают от женщин, а особливо от матерей, первые понятия, с которых следы во всю жизнь у них остаются». Но этот аргумент не был единственным: «Сверх того, — отмечал журналист, — склонность к добру, которая основана только на внешних, нетвердых и минуемых приятностях, бывает недолговечна, и многократно подвержена печальным переменам: напротив того здравый разум, подкрепленный непоколебимыми основаниями и просвещенный приятными знаниями, есть такое увеселение, которое на всякой час услаждает и не прежде как с самою жизнию окончевается»[67]. Таким образом, автор середины XVIII века считал женское занятие науками полезным не только для общества, но и для самих женщин.

Рис. 2. Титульный лист журнала «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие». 1759 г. Май

Рис. 3. Первая страница статьи «Известие о некоторой ученой девице в Англии» (Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. 1759. Май. С. 470)

Статья господина Гартига, увидевшая свет на 34 года позднее, во многом, однако, перекликается с этой ранней безымянной публикацией. Господин Гартиг подробно рассматривает способность или неспособность женщин к занятию различными науками и искусствами, приводя в пример знаменитых европейских дам, прославившихся своими познаниями или даже заслугами в науке, и приходит к выводу, что никаких препятствий, обусловленных «природой» женщины, для занятий этим видом деятельности не существует: «…каковы б ни были <…> препятствия, сей род наук (имеются в виду «отвлеченные понятия», требующие тщательного изучения и логического мышления. — О. В.) соразмерен разуму женщин; многие с успехом упражнялись в них», — пишет он и добавляет: «Во всех веках были женщины, которые с успехом упражнялись в самых трудных науках; оне умели преодолеть своим мужеством и проницанием все препятствия, которые природа, повидимому, противоположила им только, чтобы зделать торжество их гораздо блистательнее. Что касается до тех познаний, которые зависят от памяти, то я не вижу причины, которая б препятствовала женщинам быть к оным способными; способность содержать в памяти понятия им столько ж свойственна, как и нам; и если мы внимательно о сем рассудим, то может быть выгода будет еще на их стороне»[68]. Таким образом, единственное, что служит, по мнению автора статьи, помехой и преградой, мешающей женщинам заниматься наукой, — существующие в обществе предрассудки. Почему же женщины не наслаждаются «благополучием», которое приносит, по утверждению философов, занятие науками, спрашивает автор? «Для чего в то время, когда просвещение со дня на день умножается, они осуждены оставаться во мраке?» — задает он вопрос. И сам же отвечает: «Для того, что предрассудок воспитания берет верх над самым разумом; для того, что женщины довольствуясь тем, что могут нравиться прелестями красоты, не радят о продолжительнейших прелестях разума и чувствований; для того, что большая часть мущин имеют свои выгоды в том, что препятствуют просвещению их ума, которое бы открыло им их слабости, и могло бы предохранить их от оных»[69].

Далее автор приводит различные доводы, стремясь убедить женщин в том, что занятие науками может быть им очень приятно и полезно, объясняя, почему невежество превращает всю их жизнь в «цепь огорчений и страданий». Не довольствуясь собственными доводами, он призывает на помощь древних, в том числе Плутарха и Цицерона, цитируя знаменитое высказывание последнего о пользе наук: «Науки, говорит Римской Оратор, образуют юношество, и составляют утехи зрелаго возраста; щастие украшается ими, нещастие получает от них облегчение; в своем доме, в домах чужих, в путешествиях, в уединении, всегда и везде оне составляют сладость нашей жизни», — пишет он[70]. Высказывание это к 1793 году уже хорошо известно в России и существует на русском языке, включенное М. В. Ломоносовым в его знаменитую «Оду на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» — «Науки юношей питают…»:

Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастной случай берегут;

В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.

Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладки и в труде.

И, по некоторому совпадению, М. В. Ломоносов в свое время также адресовал эти слова женщине, хотя, конечно, не столько призывая ее заняться наукой лично, сколько убеждая в необходимости высочайшего покровительства наукам и ученым. Впрочем, автор статьи 1793 года также не предлагает женщинам профессиональное занятие наукой, поскольку, по его мнению, это приносит мало радости: «…судьба упражняющихся в науках для славы видеть себя в печати, и предавать мысли свои потомству, по истине, не есть самая щастливая. Слава их почти всегда отравляется ядом ненависти. Судьба простаго и безкорыстнаго любителя подлинно предпочтительнее», — пишет он[71]. И, взывая на этот раз к авторитету Вольтера, продолжает: «Г. Волтер говорит, что один есть судия (то есть любитель. — О. В.), а другой подсудимый (то есть профессионал. — О. В.): я предлагаю женщинам судьбу перваго; она лучше б была скучной праздности. Какое удовольствие может для них быть больше сего удовольствия, когда оне умеют отличать те красоты, которых непосвященные не могут видеть, и которых приятное впечатление есть сокровище для тех, кои способны к принятию онаго! О когда б все вы могли познать сие благополучие! Сколь приятны были б тогда для вашего вкуса те творения, в которых разум изливает нежнейшие лучи свои!» — восклицает он[72].

Завершается статья пылким, можно сказать, пламенным призывом к женщинам заниматься наукой: «Прелестной и столь часто обманываемый пол, таков плод просвещения! Ежели благополучие ваше вам драгоценно, то упражняйтесь в науках; они будут составлять ваше отдохновение и вашу подпору; предохранят вас от скуки и от прельщения; соделают сердце ваше твердейшим, а разум основательнейшим; самая любовь найдет в них новыя удовольствия. Разум подкрепит ваши прелести, и когда, достигнув тех лет, в которыя время пожинает их, вы будете ежедневно видеть разрушение ваше, когда останется вам одно печальное воспоминание того, что вы были; то укрываясь в их объятия, вы можете ополчиться против самой старости. Они подадут вам силу сносить мужественно лишение красоты вашей, и доставят вам удовольствия, которые никогда не кончатся, разве с вашею жизнию. Я еще повторю, упражняйтесь в науках! Матери внушайте дочерям своим вкус к ним с самых нежных лет. А вы, которые преступили пределы, в коих вас содержали, вы, которых число к сожалению весьма ограничено, не устрашайтесь усилий невежества; будьте довольны одобрением существ мыслящих, и сохраняйте для себя способ которой некогда зделает вас младыми в глазах самых хулителей ваших»[73].

К сожалению, пока не удалось определить, кем был господин Гартиг, подлинное ли это имя или только псевдоним, скрывший… кого? Может быть, одну из тех женщин-ученых, любительниц наук, о которых писал В. О. Михневич? В любом случае статья вряд ли появилась на «пустом месте» и соответствовала общему духу благосклонности к «ученым» дамам. Эта благосклонность, несомненно, подпитывалась европейскими примерами. Так, еще в 1785 году издательство Новикова выпустило в свет очередную часть сочинения знаменитого французского писателя, аббата Антуана Франсуа Прево (1697–1763), «История о странствиях вообще по всем краям земного круга», на страницах 511–562 которой был помещен свободный перевод с французского книги упомянутой нами выше немецкой художницы, гравера, издателя и… натуралиста, энтомолога, путешественницы Марии Сибиллы Мериан «Суринамские насекомые», сделанный М. И. Веревкиным[74]. Прево счел нужным предварить эту часть своей работы коротким рассказом об оригинальном авторе текста: «…для значительной части этого раздела, — писал он, — взята небольшая выдержка из “Собрания суринамских насекомых”, изображенных с необыкновенным изяществом одной молодой немкой, которая специально в 1699 г. предприняла путешествие в эту голландскую колонию, и изданных в семидесяти двух таблицах; экземпляры его можно найти теперь только в кабинетах редкостей»[75]. С большой долей вероятности можно предположить, что это первая научная книга, посвященная естественным наукам и написанная женщиной, опубликованная в России на русском языке.

В 1790 году, за три года до опубликования статьи господина Гартига, в типографии Московского университета было предпринято издание биографического словаря, в название которого специально вынесено упоминание ученых женщин: «Словарь исторический или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров и градоначальников; богов и ироев древняго язычества; пап римских, учителей церковных; философов древних и нынешних веков, историков, стихотворцов, ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с показанием главнейших их сочинений; ученых женщин[76], искусных живописцов и прочих художников, и вообще всех знатных и славных особ во всех веках и из всех в свете земель, в котором содержится все любопытства достойнейшее и полезнейшее из священной и светской истории. Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и монархов своих и отечества особ». Всего в 1790–1798 годах вышло 14 частей словаря. Даже поверхностное его чтение показывает достаточно примеров знаменитых ученых женщин, принадлежавших к разным странам и эпохам, чтобы оправдать все рассуждения господина Гартига. Среди них, например, биография знаменитой женщины-математика Гипатии: «Ипатия, дочь славного Феона, философа и математика Александрийского, обучалась у своего отца. Она превзошла его в знании математики, а особливо в геометрии, которою более всех занималась, — говорится в словарной статье. — Для усовершенствования себя в знаниях отправилась она в Афины, где столь много успела, что сделали ее профессором на место славного Фотина, профессора Александрийского. Слава об ней разнеслась повсюду, и из всех мест стекались ее слушать. Она была чрезвычайно хороша, и всяк, кто бы на нее ни смотрел, пленялся ею». История гибели Гипатии от рук христианских фанатиков описана кратко, с указанием на то, что отчасти это было недопонимание и что церковная власть ни в коем случае этого не одобряла: «Действие сие по словам историка привело в великое подозрение Св. Кирилла и всю Александрийскую церковь: потому что насилия сии ни мало не совместимы с христианством». Заканчивается статья следующим сообщением: «Ипатия написала много сочинений, кои не дошли до нас. Жизнь ее сочинил аббат Гужет»[77]. В биографии Анны Дасье (1654–1720)[78] последовательно перечислены все ее работы и сделанные ею переводы античных сочинений, ее дискуссии с современными критиками и учеными. Так же как и статья, посвященная Гипатии, статья о госпоже Дасье проникнута искренним уважением: «Будучи столь же достойна уважения за свои свойства, как и за дарования, она не менее заставила себе удивляться за свою добродетель, твердость, равнодушие, великодушие, скромность как и за свои сочинения»[79].

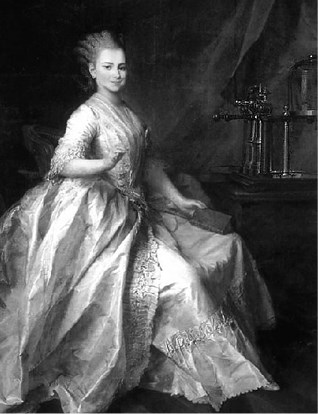

Помимо печатных изданий и также вслед за своими европейскими современницами женщины, интересующиеся точными и естественными науками, начинают появляться и на художественных полотнах. Современный историк, специалист в области вспомогательных исторических дисциплин Е. В. Пчелов пишет об этом: «Итак, в европейской живописи XVIII века дамы оказываются постепенно вовлеченными в научные опыты и работы, приобщаются к ним — от обычных зрительниц до участия в экспериментах и даже собственных занятий наукой. Иконография движется от аллегоричности к реальности, отражая распространение научных знаний в обществе. А как обстоят дела в русской живописи того же времени? — задает он вопрос и отвечает: — Первые изображения женщин с инструментами (имеются ввиду научные инструменты. — О. В.) или около них относятся к середине XVIII века. Эти картины носят аллегорический характер, однако представляют и некоторый интерес как отражение реальности»[80]. Е. В. Пчелов предполагает, что первой российской картиной, на которой изображены дамы, занимающиеся астрономическими наблюдениями в компании кавалеров, является десюдепорт Б. В. Суходольского «Астрономия», созданный около 1754 года и хранящийся сегодня в Государственной Третьяковской галерее. «При всей аллегоричности композиции, — пишет Пчелов, — нельзя не отметить, что изображения кавалеров и дам в современных художнику костюмах передают реалии своего времени — нет ничего удивительного в демонстрации астрономических наблюдений, в том числе и дамам, в ту эпоху. Показательно, что помимо глобуса и армиллярной сферы символами астрономии на картине выступают телескоп, наугольник и измеритель»[81]. Е. В. Пчелов описывает еще одно художественное произведение, близкое по времени к работе Б. В. Суходольского, — панно А. И. Бельского «Астрономия», созданное в 1756 году для украшения интерьера Московского университета: «В руках у женской фигуры, олицетворяющей астрономию, измеритель, а за спиной помогающего ей путти виднеется армиллярная сфера. Это, безусловно, самое раннее в русской живописи дошедшее до нас аллегорическое изображение астрономии в образе Урании», — подчеркивает автор[82]. Самым ранним по времени изображением реальной русской женщины, занятой науками, стал, по мнению Пчелова, портрет смолянки девицы Е. И. Молчановой, созданный Дмитрием Григорьевичем Левицким в 1776 году, сегодня находящийся в собрании Государственного Русского музея.

«Бесспорно самой известной картиной русской живописи XVIII века, изображающей “Ученую даму”, является “Портрет Екатерины Ивановны Молчановой” <…>. В отличие от всех остальных смолянок Левицкого, занятых искусствами, Молчанова сидит у стола со стоящим на нем вакуумным насосом, использовавшимся при обучении физике в Смольном институте. Она держит в левой руке книгу… Слева от нее расположен большой глобус. Итак, перед нами реальная женщина, символизирующая обучение наукам и научные занятия в Смольном институте, однако показательно, что в этом портрете дама остается “один на один” с научными приборами, здесь вообще нет никаких других, в том числе и мужских фигур. Наука сама по себе оказывается делом, возможным для женщины, и можно думать, что это первый пример подобного рода в живописном искусстве»[83]. Следовало ли в данном случае искусство за реальностью или пыталось эту реальность конструировать? Возможно, то и другое.

Рис. 4. Д. Г. Левицкий. Портрет Е. И. Молчановой (1758–1809). 1776 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В целом выявленные факты позволяют сделать вывод о том, что последние два десятилетия XVIII века в России ознаменовались если не расцветом женской образованности и занятий науками, то по крайней мере высочайшим поощрением подобных увлечений со стороны монархии: от назначения княгини Е. Р. Дашковой в 1783 году директором Петербургской академии наук до публикации в 1785 году типографией Новикова перевода научного труда немецкой естествоиспытательницы Марии Сибиллы Мериан; от издания биографического словаря, включившего в свой словник имена ученых женщин, в 1790–1798 годах до публикации первого труда российских девушек, посвященного предметам натуральной истории, в 1792 году и публичного признания их заслуг Екатериной II. На этом фоне статья господина Гартига 1793 года смотрится вполне органично. Она свидетельствует о том, что в образованной части российского общества проблемы женского «занятия науками» обсуждались, возможно, вызывали споры, что идея о необходимости женского просвещения и «занятия науками» не только была произнесена вслух, но и получила своих защитников и противников. Она также может свидетельствовать о существовании в этот период некоторого количества «женщин-ученых», достаточного для того, чтобы вызвать общественный интерес и общественную дискуссию. Если бы их вообще не было, как иногда представляется нам сегодня, то и обсуждать было бы нечего.

9

Там же. С. 149–150.

6

Михневич В. О. Русская женщина XVIII столетия. М., 1990 (репринтное издание 1895 г.). С. 242–243.

5

Курсив автора. — О. В.

8

Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан. 1647–1717. Л.: Наука, 1980. С. 123.

7

Там же. С. 243.

2

Курсив наш. — О. В.

4

Курсив автора. — О. В.

3

Курсив наш. — О. В.

18

См.: Смагина Г. И. Указ. соч. С. 95.

19

Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 149.

14

Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 115.

15

Дашкова Е. Р. Указ. соч. С. 129.

16

Там же.

17

Лозинская Л. Я. Указ. соч. С. 3.

10

Подробнее об этом см.: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М.: Наука, 1978. 144 с.; Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины: (очерки о жизни и деятельности директора Петербургской Академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой). СПб.: Росток, 2006. 359 с. и др.

11

Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. Л.: Наука, 1985. С. 106.

12

Там же. С. 114.

13

Курсив наш. — О. В.

70

Там же. С. 66–67.

71

Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. ... С. 67–68.

69

Там же. С. 63–64.

65

Вышеславцев Михаил Михайлович (1758–1830-е) — переводчик, литератор, преподаватель французского и других языков.

66

Известие о некоторой ученой девице в Англии // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. 1759. Май. С. 470–475.

67

Известие о некоторой ученой девице в Англии. ... С. 470–471.

68

Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. (Пер. с франц. Михайло Вышеславцева) // Чтение для вкуса, разума и чувствований. 1793. Ч. 11. № 62. С. 55, 57–58.

61

Имена особ, кои по предъявленным в Тобольском Приказе Общественного Призрения подпискам получали сию книгу Ученая Библиотека, со означением из места пребывания // Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей. 1794. Ч. 12. С. 8.

62

Там же. С. 9.

63

Там же. С. 8.

64

Самарин А. Ю. Указ. соч. С. 155.

80

Пчелов Е. В. Дамы у приборов: репрезентация научных наблюдений и опытов в живописи XVIII века // Архив науки и техники. VI (XV) / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. М.; Л.: Изд-во АН СССР; М.: Наука. Вып. VI. Отв. ред. С. С. Илизаров. М.: Янус-К, 2018. С. 157–158.

81

Пчелов Е. В. Указ. соч. С. 159.

82

Там же.

76

Курсив наш. — О. В.

77

Словарь исторический или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров и градоначальников; богов и ироев древняго язычества; пап римских, учителей церковных; философов древних и нынешних веков, историков, стихотворцов, ораторов, богословов, юриспрудентов, медиков и прочих, с показанием главнейших их сочинений; ученых женщин, искусных живописцов и прочих художников, и вообще всех знатных и славных особ во всех веках и из всех в свете земель, в котором содержится все любопытства достойнейшее и полезнейшее из священной и светской истории. Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и монархов своих и отечества особ. М.: В Университетской типографии у В. Окорокова, 1790–1798. Ч. 6: [№ 72–105, 1–5. Жавень — Карл]. М., 1791. С. 165–166.

78

Дасье Анна (Anne Dacier, урожденная Лефевр, Lefèvre, 1654–1720) — французский филолог-классик и переводчик; дочь французского филолога-классика Таннеги Лефевра, супруга его ученика Андре Дасье.

79

Словарь исторический или сокращенная библиотека… Ч. 5: [№ 41–71. Дабильон — Ехинады]. М., 1791. С. 68.

72

Гартиг. Рассуждение о женщинах, и о выгодах, которые получили бы они от упражнения в науках. ... С. 68.

73

Там же. С. 70–72.

74

Мериан Мария Сибилла. Суринамские насекомые // Прево [А.-Ф.] История о странствиях вообще по всем краям земного круга. Ч. XIII. М., 1785. С. 511–562.

75

Цит. по.: Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан. 1647–1717. Л.: Наука, 1980. С. 127.

83

Там же. С. 160–161.

29

Княжна Катерина Михайловна Волконская: Материалы для истории русских женщин-авторов (продолжение) // Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 197–198.

25

См.: Материалы об организации и проведении в Академии наук публичных лекций (1784–1796) // Смагина Г. И. Указ. соч. С. 315–322.

26

Волконская А. М., Волконская Е. М. Рассуждения о разных предметах природы, наук и художеств / Пер. Ч. 1–2. СПб., 1792.

27

С большой долей вероятности можно предположить, что рубрику вел сам издатель журнала, князь Петр Иванович Шаликов (1768–1852).

28

Озерецковский Николай Яковлевич (1750–1827) — естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук.

21

Там же. С. 179.

22

Там же. С. 197.

23

Там же. С. 157.

24

Там же.

20

Там же. С. 157, 180, 199 и др.

36

См., например: Guerre Corinna. Mariangela Ardinghelli: Poetry and electricity in 18th-century Naples // XXIII International congress of history of science and technology. Ideas and instruments in social context. Book of abstracts & list of participants. 28 July — 2 August 2009 Budapest, Hungary. Budapest: Omigraf Ltd., 2009. P. 246; Tiggelen Van Brigitte. M-me Thiroux D’Arconville and the uses of translation: anonymity, autonomy and authorship in women’s contribution to chemistry in the XVIIIth century // Ibid. P. 247; Serrano Elena. Women translating science in the Spanish Enlightenment // Ibid. P. 248 и др.

37

Курсив наш. — О. В.

38

Мордовцев Д. Л. Указ. соч. С. 179.

39

Грегори Дж. Завещание некоторого отца своим дочерям, изданное покойным г. доктором Григорьем в Единбурге и переведенное Маргаритою [Николаевною] Стр[уйскою]. СПб., 1791.

32

Видимо, имеется в виду естествоиспытатель, философ, юрист, иностранный член Петербургской академии наук Шарль Бонне (1720–1793). Несколько его работ были опубликованы по-русски, например: «Созерцание природы» (Смоленск, 1804); «Физиологические начала о первой причине и действии оной» (СПб., 1805).

33

Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 198.

34

Дополнения к изданным материалам для истории русских женщин-авторов // Дамский журнал. 1830. Т. 30. № 21. С. 121.

35

«Mediators of Sciences. Women Translators of Scientific Texts 1600–1850».

30

Цит. по изданию: Мордовцев Д. Л. Замечательные исторические женщины 2-ой пол. 18-го столетия: Репринт. Калининград, 1994. С. 179.

31

Там же.

47

Шумлянский Александр Михайлович (1748–1795) — акушер; получил степень доктора медицины в Страсбургском университете; преподавал в различных медицинских заведениях Москвы и С.‐Петербурга; с 1793 г. — преподаватель московской акушерской школы. Автор нескольких научных работ и переводов.

48

Чулков Н. Указ. соч. С. 216.

49

Adelheid Amalia von Golizyn (Gräfin von Schmettau).

43

Чулков Н. Голицына, княгиня Екатерина (Смарагда) Дмитриевна // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 215.

44

Там же. С. 215–216.

45

См.: Дроздова З. А. Нестор Максимович Максимович-Амбодик (отец русского акушерства). Л., 1950.

46

Максимович-Амбодик Нестор Максимович (1744–1812) — акушер; получил степень доктора медицины в Страсбургском университете; преподавал повивальное искусство в различных госпиталях С.‐Петербурга; помимо прочего опубликовал книгу: Максимович-Амбодик Н. М. Искусство повивания или наука о бабичьем деле, на пять частей разделенная и многими рисунками снабденная… Для пользы повивальных российских бабок и лекарей сочинил врачебной науки доктор и повивального искусства профессор Нестор Максимович-Амбодик. СПб., 1784–1786. Ч. 1–6.

40

Курсив наш. — О. В.

41

Село Рузаевка Пензенской губернии Инсарского уезда.

42

Маргарита Николаевна Струйская // Дамский журнал. 1830. Т. 29. № 13. С. 197.

60

Там же. С. 156.

58

Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. С. 154.

59

Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. С. 154–155.

54

Golitsyna Amaliia Samuilovna. Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel, nebst Fragmenten und einem Anhange. 1868.

55

Подробнее о княгине Амалии Голицыной см.: Hügel Pauline freiherrin von. A Royal Son and Mother. Notre Dame, Ind.: The Ave Maria Loretto press, 1902.

56

Знание женщиной латинского языка вызывало искреннее удивление и преувеличенное восхищение почти всех авторов XIX в., которым когда-либо приходилось в печати упоминать об этом. Одновременно не вызывало ни малейшего удивления вполне обычное для конца XVIII — первой половины XIX в. (и даже для более позднего периода) владение девушкой-аристократкой как минимум двумя, а чаще тремя современными иностранными языками. Наоборот, подобное умение считалось общепринятым стандартом женского аристократического образования. Современники, кажется, не замечали этого парадокса: латынь — язык науки, доступный лишь избранным, поэтому владевшая ею женщина воспринималась как нечто необыкновенное.

57

Михневич В. О. Указ. соч. С. 260.

50

Н. Чулков пишет о нем: «Он жил преимущественно умственными интересами и всю жизнь чему-нибудь учился. Главными предметами его изучения были электричество и минералогия. Его общество составляли философы, ученые, художники. Близкий ко многим энциклопедистам, он переписывался с Вольтером, издавал произведения Гельвеция; в особенности был дружен с Дидро…» (Чулков Н. Голицын, князь Дмитрий Алексеевич // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 162). Д. А. Голицын был почетным членом Петербургской, Стокгольмской, Брюссельской и Берлинской академий наук, членом Петербургской академии художеств, а также Вольно-экономического, Лондонского королевского и Эрфуртского полезных знаний обществ; председателем Йенского минералогического общества, которому и завещал свои минералогические коллекции (Там же. С. 162).

51

Пирлинг. Голицына, княгиня Амалия Самуиловна // Русский биографический словарь. Неопубликованные материалы: В 8 т. М.: Аспект-пресс, 1997. Т.: Гоголь — Гюне. С. 205.

52

Там же.

53

Пирлинг. Голицына, княгиня Амалия Самуиловна. М.: Аспект-пресс, 1997. С. 206.

Глава 2

«Ученая женщина», «философка», «женщина со вкусом»... Новые понятия в русском литературном языке начала XIX века

И что такое… ученая женщина, философка, женщина со вкусом?

Подтверждением распространения среди российских женщин интереса к наукам в конце XVIII — начале XIX века может служить появление в русском языке уже в первое десятилетие XIX века понятий «философка», «ученая женщина», употреблявшихся по отношению к некоторым дамам. Например, Ф. Ф. Вигель (1786–1856), описывая в мемуарах историю своего знакомства с некоей девицей А. А. Турчаниновой, имевшую место примерно на рубеже XVIII и XIX веков, говорит о ней: «…у нас ее знали под именем философки»[84]. В 1810 году писательница Екатерина Наумовна Пучкова (1792–1867) в одной из своих статей вкладывает следующий вопрос в уста героя, точнее, антигероя повествования: «И что такое… — спрашивает он, — ученая женщина, философка, женщина со вкусом?»[85] В последующие 1811–1815 годы употребленные в различных контекстах словосочетания «ученая женщина», «ученая дама» или просто определение «ученая», высказанное по отношению к женщине, становятся вполне привычными и часто встречаемыми на страницах отечественных журналов[86]. Естественно предположить, что эти определения пришли на страницы периодических изданий из повседневной жизни, что журналисты в данном случае отреагировали на возникновение какого-то уже заметного в обществе явления, а именно на появление женщин, открыто интересовавшихся различными науками.

Однако уже в начале 1810-х годов словосочетание «ученая женщина» перестает быть нейтральным. Так, оставшийся анонимным автор статьи «О учености прекрасного пола» в 1811 году задавался следующим вопросом: «Удивительно, почему прилагательное ученый[87] — в женском роде, щекотливо для уха мужчин…?»[88] Несколько лет, предшествовавших Отечественной войне 1812 года, были ознаменованы целым потоком статей в общественно-литературной периодической печати, обсуждавших проблемы женской учености, женского образования, отношения женщин к наукам. Тема стала настолько привычной, что, например, автор упомянутой статьи «О учености прекрасного пола» нашел возможным начать ее следующими словами: «Беспрестанно[89] спорят о том, и никто еще не решил сего спора, способны ли женщины к знаниям и наукам, и какой род учености наиболее приличен им?»[90] Стилистические жанры этих публикаций достаточно разнообразны. Они представлены как серьезными, написанными в академическом стиле работами, рецензиями и псевдорецензиями на иностранные труды по теме, так и ярко полемическими статьями, содержащими известную долю язвительности, а также краткими, можно сказать энциклопедическими, биографиями известных ученых и просвещенных женщин, принадлежавших к разным странам и временам. Содержание их гораздо менее разнообразно. В сухом остатке мнения авторов делились между двумя лагерями: противников и защитников женской учености. Причем не всегда можно с легкостью определить, сторонники какой из двух позиций сохраняли за собой преимущество в тот или иной период времени.

Конечно, существовали и разные оттенки. Так, некоторые авторы, как, например, автор статьи «О учености прекрасного пола», писавший: «Я не вхожу в решение спора между поносителями и защитниками их. Non nostrum componere lites (не наше дело столько примирять!)»[91], — формально претендовали на беспристрастность, несмотря на то что при чтении произведения усомниться в их позиции было невозможно. Другие, отзываясь отрицательно об ученых женщинах как таковых, считали нужным сделать исключение для некоторых особых разделов знания, например для русскоязычной литературы. К этим последним, по мнению Ю. М. Лотмана, принадлежал и Н. М. Карамзин, признававший развитие языка и словесности главными рычагами прогресса, а женщин — главными, если можно так сказать, двигателями этих последних: «В этих условиях особая надежда возлагалась на женщин, — писал Ю. М. Лотман. — Дамский вкус делался верховным судьей литературы…»[92] Вообще мнение о том, что именно великосветские женщины должны приучить российское общество говорить и читать, а потом и писать по-русски, достаточно широко бытовало в российской журнальной критике указанного периода. Однако оказалось вдруг, что для выполнения подобной задачи женщинам пришлось бы выйти из строго очерченного для них как законом, так и общественным мнением круга семейной жизни, и здесь-то выяснилось, что цель оправдывает средства и что женщины могут сгодиться для чего-то помимо приятного времяпрепровождения, супружества и материнства.

Характерный пример подобного отступления от строгих правил женского поведения являла, например, речь сатирика и журналиста Александра Федоровича Воейкова (1779–1839), опубликованная в 1810 году в «Вестнике Европы». Речь эта, посвященная влиянию женщин на развитие изящных искусств, по словам автора, была произнесена им в обществе, собиравшемся в доме одной дамы. Время здесь проводили в чтении и обсуждении литературных произведений, особенно переводов, сравнивая эти последние с оригиналами. Начав с заявления о том, что «…нет ничего невозможного для женщин»[93], автор перечислял знаменитые деяния россиянок, далекие от скромной роли прилежной супруги и матери: «Наши Бытописания сохранили нам знаменитые опыты женского патриотизма. Женщина ввела в Россию Христианскую веру. Женщина спасла нам Петра Великого и не допустила Россию погрузиться в прежний мрак невежества и бессилия. Женщина украсила, возвеличила, прославила Россию, дала законы Государству и права гражданам, ввела вкус и вежливость при Дворе своем, потрясла Константинополь и Стокгольм громом победоносного своего оружия, покорила Крым и Польшу. Женщина недавно занимала в Академии нашей первое место между учеными[94]. Женщинам отчасти обязана Россия освобождением от Польского ига…» — восклицает он[95]. Но для чего автор так, можно сказать, яростно воспевает успехи женщин на общественном, политическом и научном поприще? Совсем не для того, чтобы призвать государство к введению женского равноправия. Просто есть дело, с которым, по мнению А. Ф. Воейкова, могут справиться только женщины. Но для того чтобы они захотели этим делом заняться, им следует объяснить, что их жизненное предназначение несколько шире узких рамок семейной жизни, что чувства патриотизма, ревности к славе своего отечества не должны быть им чужды. Объяснить, используя исторические прецеденты, конечно. И только после этого может быть поставлена задача: «Милостивые Государыни! Вы должны учить нас языку и вкусу. В наши времена вам не нужно быть мученицами за Веру; не нужно поощрять воинов к сражению с неприятелями Отечества, или и самим сражаться; не нужно посылать рыцарей к защищению невинности от злых волшебников; в наши времена народы соревнуют друг другу в успехах просвещения; Государства хотят быть славны открытиями и пережить века в произведениях изящных художеств. Продолжайте, Милостивые Государыни! Любить Словесность; ее слава неразлучна с вашею славою, со славою Отечества»[96].

Но существуют свидетельства того, что точка зрения А. Ф. Воейкова и Н. М. Карамзина по поводу роли, которую призваны были сыграть женщины в развитии русскоязычной литературы и, более широко, русского языка, разделялась далеко не всеми. В журнале «Аглая» за тот же 1810 год была опубликована статья писательницы Екатерины Наумовны Пучковой (1792–1867), описывающая обсуждение описанной выше «речи» А. В. Воейкова, имевшее место во время одного из светских мероприятий. По ее свидетельству, три или четыре женщины, пять или шесть мужчин обсуждали лежавший на столе «Вестник Европы» и читали вслух «прекрасную речь» А. Ф. Воейкова[97]. «Все хвалили мысли и слог Сочинителя, — пишет Е. Н. Пучкова, — все желали вместе с ним размножения женщин — любительниц наук и искусств[98]. Разговор сделался живее; похвала женщинам гремела во всех устах»[99]. Но вот нашелся один мужчина, решившийся противоречить общему мнению: «И что такое… — сказал он, — ученая женщина, философка, женщина со вкусом?[100] Чем разнятся оне от обыкновенных женщин? Сии просты, скучны, сварливы, а другие притворны, хитры и мстительны: вот плоды просвещения»[101]. По словам Е. Н. Пучковой, присутствующие были возмущены подобным заявлением, но все молчали, и только одна из дам (из контекста понятно, что это — сама Е. Н. Пучкова) решилась возразить. Тактика этой защиты довольно любопытна. Прежде всего, дама (в статье автор называет ее Всемила) признается, что сама имеет «ограниченные познания в словесности» и не участвует «в хитростях женщин»: «…не будучи ни философкою, ни ученою, даже не имея славы назваться женщиною со вкусом[102], — говорит она, — смею однако ж заметить, что рассудок и просвещение равно нужны как мужчинам, так и женщинам»[103]. А далее следует аргумент, который впоследствии будет повторен в десятках, если не сотнях статей, посвященных образованию женщин: «Природа, как нежная мать, всех равно наделяет своими дарами. Мужчины лучше нас пользуются ими; виноваты ли мы в том? Их наставляют в твердости духа, в терпении; разум их стараются обогащать познаниями. А у нас отнимают все способы к приобретению сведений[104]; можно сказать, что с первою каплею молока поселяют в нас обо всем ложные понятия и притворство»[105].

Мы наблюдаем здесь создание алгоритма, которому в течение последующих лет будут следовать споры о характере женского образования. Объяснение неспособности женщин к какому-либо профессиональному труду крайне поверхностным характером женского образования, а также тем, что у женщин «отнимают все способы к приобретению сведений», станет очень популярным в 50–60-е годы XIX века. Оно вполне согласуется и с фразой, сказанной Е. Н. Пучковой в завершение и, возможно, предназначавшейся для утешения самолюбия оказавшегося на тот момент в меньшинстве противника, а возможно, отражавшей истинную точку зрения автора: «С женщинами, как с детьми, должно уметь обходиться, забавлять их; — оне, как дети, полюбят вас всем сердцем, и вы можете делать из них все, что вам угодно»[106]. Впоследствии эта мысль также будет просматриваться у многих авторов-мужчин, выступавших по вопросам женского образования в середине — второй половине XIX века.