автордың кітабын онлайн тегін оқу Обрывок реки

Андрей Муждаба

Предисловие

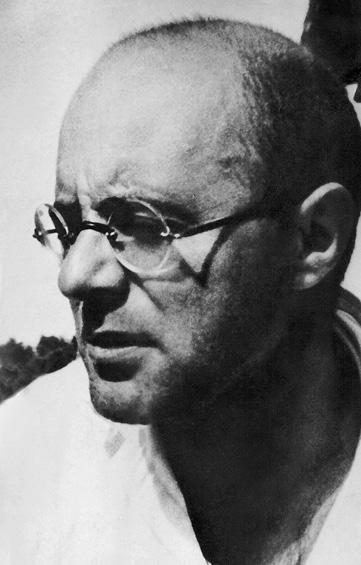

Геннадий (Гдалий Самуилович) Гор родился 15 января 1907 года в Верхнеудинске. Согласно одному из вариантов автобиографии в анкете члена Союза писателей, которую ему неоднократно приходилось заполнять на протяжении жизни, — в остроге для политических заключенных. Революционная деятельность родителей определила тайну первых лет жизни Гора, и мы можем восстановить их лишь отчасти, опи-раясь на противоречивые свидетельства его прозы 1930-х годов. Детство и юность он провел на попечении родственников в Баргузине, а в начале 1920-х годов из Забайкалья приехал в Ленинград заканчивать школу и поступать в вуз.

Первой публикацией восемнадцатилетнего студента литературного отделения Ленинградского университета стал крохотный рассказ «Калым» — он вышел в журнале «Юный пролетарий» в 1925 году. Начинающий автор обратился к биографически близкому ему материалу — сюжет рассказа составили несколько наивные сценки Гражданской войны и утверждения большевистской власти в Бурятии. На первый план у Гора, однако, сразу же вышло стремление к выделке текста. Буряты коверкали слова, пытаясь усвоить словарь революции и примерить его к привычному сословному быту, автор же не столько помогал, сколько затруднял пони-мание между ними и читателем, используя странный и рваный, как бы детский синтаксис, в котором короткие реплики персонажей смешивались с его собственной речью. В этом небольшом тексте Гором были угаданы и проявлены почти все составляющие его будущего литературного проек-та — своего рода наивный натурализм; увлечение эффектами оговорок, совпадений и остранений; фрагментарное, скорее даже ассоциативное мышление повествователя.

В 1983-м, спустя два года после смерти писателя, в Ленинграде вышел сборник его последних произведений «Пять углов»: эссе о художниках и литераторах, фантазийная повесть «Человек без привычек», автобиографическая повесть «Чилиры», а также блокадная история, давшая заглавие книге и несколько неожиданная для тех, кто привык к письму Гора 1960–1970-х годов. В ней распадающееся, иногда почти бессвязное повествование перемежалось рассуждениями о литературе и искусстве, воспоминаниями о довоенном Ленинграде.

В повести «Пять углов» Гор с нескрываемым сожалением характеризует своего альтер эго — героя-повествователя: «просто опытный литератор». Литератор Геннадий Гор писал больше пятидесяти лет, опубликовав почти три сотни произведений разных жанров, два с лишним десятка книг, переведенных на несколько языков. Поначалу он — «перспективный», но «увлекающийся» молодой писатель под патронажем литературной группы «Смена»; в 1930-е — стилистически «своеобразный» и потому завоевавший локальную популярность специалист по Дальнему Востоку «реконструктивного периода», автор циклов рассказов о малых народах и добровольный ленинградский куратор художников-северян, занимавшихся в мастерских при Институте народов Севера. К началу 1940-х — сочинитель очерков колхозной жизни и, когда потребуется, рассказа о женах летчиков советско-финской войны. Еще через десять лет, на протяжении которых его имя чаще всего появлялось на тонких детгизовских книжках о художниках и научно-популярных брошюрах, в 1950-х — автор повестей об ученых, хоть и несколько чудаковатых, непохожих на те, что писал Даниил Гранин. К середине 1960-х — писатель-фантаст, любимый читателями, но пишущий, кажется, всегда об одном и том же, все меньше внимания уделявший научной фантастике и все больше — элегическим воспоминаниям о прежнем литературном Ленинграде. Доброжелательный рецензент выставок, автор небольшой книжки о ненецком художнике Константине Панкове, опытный пожилой литератор, со своим, всем в Ленинграде хорошо известным набором чудачеств и увлечений, сотрудник редакции «Невы», опекающий в ЛИТО при Союзе писателей литературный молодняк. Библиофил, коллекционер, один из хранителей и проводников в мир довоенной ленинградской культуры для тех, кто готов был слушать [1].

Если присмотреться к литературной биографии Гора внимательнее, то без труда находятся «швы», соединяющие этапы этого, быть может, не самого крутого, но прерывистого литературного маршрута. Сюжеты, затронувшие все его поколение: антиформалистская кампания начала 1930-х, под которую Гор в аккурат попадает с первой книгой рассказов, ждановская кампания 1946 года, зацепившая его из-за не самой осторожной повести в «Звезде», — как раз после этого только и остается десять лет писать для детей о каменном угле или художнике Перове (к слову, в соавторстве с Вс. Н. Петровым, автором еще одного удивительного «потаенного» текста о войне, повести «Турдейская Манон Леско»), да еще сочинять сценарии для научно-популярных фильмов. Если собрать журнальную критику, сопровождавшую «ломку» Гора, и довериться немногим личным воспоминаниям той самой опекаемой молодежи, то получится уже не «просто опытный», а когда-то симпатичный и оригинальный, но теперь забитый и запуганный писатель «второго ряда», образцовый персонаж для нехитрой, в общем, модели советской литературы, однозначно разделенной на «официальную» и «неофициальную».

Две важные посмертные публикации по большому счету мало поменяли этот образ. Впервые опубликованный в 2000 году ранний роман «Корова», даже в сопровождении удивительных рассказов второй половины 1930-х годов, получил от Андрея Битова вердикт: «сказание о победе формы над содержанием». Блокадные стихи 1942–1944 годов, казалось бы, сокрушительные для сложившихся представлений об авторе, после того как не с первой попытки были прочитаны и распознаны (во многом благодаря рецензии Олега Юрьева на венское двуязычное издание 2007 года [2]), в большой степени зажили своей отдельной и несколько даже равнодушной по отношению к «советскому писателю Геннадию Гору» жизнью.

Настоящее издание призвано в год сорокалетия со смерти Гора объединить под одной обложкой произведения, которые прежде не пересекались в книгоиздательской перспективе и, в силу различных обстоятельств, оказались противопоставленными, чуть ли не противоречащими друг другу. Состав книги охватывает период с 1925 по 1945 год, меньшую и, кажется, несмотря на два переиздания в XXI веке [3], менее известную половину работы Гора в советской литературе и на ее полях.

Дело не в том, что из второй половины нечего выбрать в интересах сборника избранных произведений. Позднего Гора многие и сегодня помнят и любят не только как персонажа истории литературного Ленинграда, но и как автора странной, «неправильной» научной фантастики, в которой даже машина времени переносит героя — куда же еще? — в Ленинград 1920-х годов. И все же мы ограничиваем состав книги текстами до 1945 года в первую очередь потому, что стремимся не столько представить «избранное», сколько прочертить непрерывную линию, объединяющую довоенное творчество Гора в ясную последовательность.

Почему и по каким признакам тексты, составившие эту книгу, до сих пор были разделены? Проще всего сказать о самых ранних: они в основном подражательны и неоднократно вынесены самим автором в разряд заблуждений юности. В студенческие годы, почти до конца 1920-х годов, Гор, судя по всему, всецело очарован, во-первых, студенческой культурой и интеллектуальной жизнью Ямфака [4]; во-вторых, кипучей деятельностью литорганизаций и романтикой первых публикаций — однокурсники затева-ют студенческий литературный кружок, по отчетам в университетской газете больше похожий на ролевую игру; в-третьих, прозой, в той или иной степени ориентированной на формальный эксперимент: Олешей, Кавериным, Шкловским, Вагиновым, Добычиным. Литературное ученичество самого Гора, однако, затягивается до начала 1930-х, пока не становится ясно, что обстановка требует иных подходов. Не только стратегию и ставку начинающего писателя, но и круг его очных и заочных учителей выдают не столько проза, сколько сражения с редакциями. В ответ на беззастенчивые нападки в университетской многотиражке в 1929 году он пишет:

Нельзя требовать от эксперимента, чтобы он был понятен массовому читателю, так как эксперимент знаменует собой новый непривычный метод. Это тоже достаточно элементарно. Приведу банальный пример. Многие не понимали Маяковского, считая стихи его заумными. В настоящее время Маяковского печатают и «Правда» и «Известия». Изменилась не поэтика Маяковского, а читательское восприятие. Стихи Маяковского перестали быть экспериментом. К ним привыкли. Без эксперимента литература не может двигаться вперед [5].

Сходным образом Гор ведет себя в литгруппе «Смена», затем, через два-три года, — в столкновениях с Валентином Стеничем и влиятельным критиком Георгием Мунблитом. На языке эпохи Гор — перспективный молодой автор, «свой» в социальном и идеологическом отношении, но на беду увлеченный формализмом, не нашедший материала и темы. Он и правда пишет что-то хулиганское то о Баргузине, то о студенческом общежитии, то о жизни белых офицеров в эмиграции, то о быте «новых мещан». Спустя десятилетия в автобиографической прозе 1960–1970-х Гор раз за разом дает подробный отчет о том, что и как он писал в первые годы — и как будто каждый раз огорчается «силлогическим выкрутасам» чрезмерно формализованной прозы 1920-х годов.

Как бы то ни было, десяток ранних публикаций сам собой выделяется в «ученический период». С годами тон критиков, ситуация в литературе, социальный статус Гора меняются: он заводит семью, ему предстоит служить в армии и определиться с дальнейшими планами — реализовать в литературе более серьезную ставку.

Роман (скорее все же повесть) о колхозном строительстве «Корова» Гор исключил из корпуса своих произведений сам. Судя по всему, по изначальному замыслу это и была та самая серьезная ставка начинающего автора, его первая самостоятельная крупная форма. Первые главы повести даже содержат своего рода манифест обретения языка, который герой должен приспособить к новой социальной действительности. «Корова» была написана буквально в последние месяцы 1920-х, Гор пытался опубликовать ее, но не смог — некоторая непоследовательность и чрезмерность эксперимента легко заметна и сейчас, а в 1930 году такая проза попадала не просто под подозрение, но и под прямую атаку. Сохранив рукопись, в «оттепельную» пору Гор часто вспоминал о ней и, кажется, был склонен скорее шутливо мифологизировать ранний текст, нежели вернуть его, пусть даже неформально, в обращение. Рукопись была опубликована в 2000 году родным для Гора журналом «Звезда» в сопровождении статьи Андрея Битова, который и зафиксировал эту мифологию «Коровы»: по Битову, в ней язык обэриутов поглощает передовицу советской газеты времен начала коллективизации. Так повесть была выделена из полузабытого корпуса «советского писателя второго ряда» на правах лучшего, не особенно советского, утаенного, возвращенного и после всех этих операций обреченного вызывать читательское недоумение текста.

«Корова», ее принцип и даже сам текст, неявно переносится Гором в работы следующего десятилетия. Фрагменты романа он даже пытался публиковать как отдельные произведения. В концептуальном сборнике новелл «Живопись» (1933) есть рассказ «Колхозные ребята», который представляет собой не что иное, как переработанные первые главы «Коровы». В сборник вошли разнообразные истории, из которых для настоящего издания мы выбрали два текста: рассказы «Стакан» — трагическую историю художника Широкосмыслова в качестве иллюстрации того, до какого предела был готов довести Гор свои «силлогические выкрутасы» и чем был готов дразнить критику в 1933 году, — и «Вмешательство живописи»: судьбу этой новеллы, венчающей сборник попыткой проговорить отношения стилистического остроумия и социалистического строительст-ва, стоит отметить особо. В небогатой библиографии исследований Гора этот рассказ фигурирует как «дискуссионный». Критики 1930-х годов без труда опознавали, на чьей стороне симпатии автора: хотя сюжет неумолимо ведет к ниспровержению асоциальной фронды «хармсовского» героя, Петра Ивановича Каплина, автор-повествователь слишком уж напоминает собственного персонажа. Заодно Гор успел продемонстрировать такую степень осведомленности в литературной и бытовой практике обэриутов, что уже в другую эпоху, в 1990 году, А. А. Александров приводил текст в их «реконструированном» сборнике «Ванна Архимеда» как пример литературного доноса, вульгарных нападок на Хармса. Наконец, особого внимания заслуживают стихи Каплина, приведенные в рассказе. Дело не только в том, что в них «доносчик» стремится точно воспроизвести поэтику Хармса (некоторые стихотворения которого известны именно в списках Гора), но и в том, что в них ясно просматривается конструктивный принцип его собственных стихотворений блокадного цикла, техника ассоциативного дрейфа, которую Гор не мог использовать в своей прозе от первого лица.

«Живопись» вышла на восьмой год публикаторской активности молодого писателя и стала последней попыткой литературного дебюта, выполненного в заданном ключе. Сборник был разгромлен достаточно решительно, чтобы над карьерой писателя нависла серьезная опасность. И тогда Гор совершил естественный для того времени маневр: установку на излишне провокативный формальный эксперимент он переработал в принцип «стилистического своеобразия», развернутый на материале жизни малых народов СССР. Стартовые позиции были обеспечены биографическими обстоятельствами: в 1934 году Гор начинает «перезагрузку» с автобиографической повести «В городке Студеном» — из дореволюционной жизни евреев Прибайкалья (впрочем, литературная автобиография зафиксирована Гором в нескольких вариантах и не позволяет вполне уверенно установить факты). Одновременно он работает в командировках на Дальнем Востоке и со студентами, приезжающими учиться в Институт народов Севера. Вскоре с большой интенсивностью разворачивает в ленинградских литературных журналах циклы историй о быте и советизации ненцев, гиляков, орочонов и их соседей. Экзотический материал плюс безопасная фабула — именно эта формула принесла ему первый успех. За шесть лет, до 1940 года, выходят пять книг (включая томик «избранного» «Большие пихтовые леса», до сих пор остающийся лучшим сборником ранней прозы Гора), несколько повестей и больше трех десятков рассказов. Чем дальше, тем более благосклонна к нему критика, — и, говоря с читательских позиций, тем более странной становится эта проза.

Ненецким беднякам и сибирским кулакам в прозе Гора оказывается «можно» то, чего нельзя было художнику Широкосмыслову, бездельнику Каплину, председателю колхоза партизану Молодцеву и самому автору-повествователю несколько лет назад. Удивительные чудаки, они разговаривают каскадами параллелизмов, видят мир как пространство превращений и остранений, не понимают и игнорируют социальные нормы — разве что хорошо чувствуют непоколебимость классовых барьеров даже в тайге. Ломаный язык персонажей хорошо соответствует синтаксическому минимализму, который до этого разрабатывал Гор, парадоксальность их суждений и поступков — его стремлению к алогичным конструкциям. К концу 1930-х годов Гор, после разгрома «Живописи» анонсировавший в печати «овладение реалистическим методом», пишет почти так же «нереалистично», как десять лет назад. Но назвать это письмо подражанием старшим ленинградским модернистам уже нельзя, и критика признает наконец стилистическое мастерство Гора.

В рассеянных по журналам и сборникам публикациях Гор последовательно разрабатывает обнаруженную им автономию, постепенно радикализуя свой метод, все чаще подменяя социальный заказ сценами абсурдного насилия или веселого бреда. Однако литературная работа Гора в довоенные годы отнюдь не сводится к таким рассказам, как «Спящие реки», «Пила» или «Богач Тютька» — некоторые более «правильные» тексты мы обходим стороной. В то же время какие-то рассказы сам Гор оценивает как непубликуемые — так, «Маню» он только через тридцать лет, в 1968 году, включил в юбилейное «избранное», на всякий случай указав, что рассказ якобы входил в упомянутый сборник «Живопись» (хотя был написан через несколько лет после выхода сборника). Дело было, очевидно, в том, что рассказ этот, как и соседствующий с ним «Чайник», лишен «этнографического» алиби: действие возвращается в привычное для модернистского эксперимента городское пространство.

Вполне последовательная литературная стратегия Гора до поры успешно сочеталась с искусной публикаторской тактикой. К началу 1940-х годов становится, однако, очевидно, что продолжать эксплуатировать такой подход больше невозможно. В 1941-м среди анонимных эпиграмм в «Литературном современнике» можно обнаружить посвященную Гору:

Он, обглодав свою тайгу,

Промолвил: «Больше не могу».

И — вышел из тайги на свет.

Ему за храбрость — мой привет!

Гор пробует писать о среднерусских колхозах (уже совсем не так, как в «Корове»), о жизни Ленинграда, ученых — весь жанрово-тематический диапазон, так хорошо подошедший 1950–1970 годам, так или иначе был опробован им до войны. Однако вскоре обстоятельства решительно и безвозвратно изменяют траекторию, которую писатель нащупал для себя в новом десятилетии.

В июне 1941 года Гор вместе со многими литераторами записывается добровольцем в 1-ю дивизию Народного ополчения, но к осени писатель вновь в городе, вокруг которого замыкается кольцо блокады. В начале 1942 года в «Звезде» успевает выйти его фронтовой очерк. Выбравшись из блокадного Ленинграда в начале апреля, Гор сначала попадает в офицерскую школу, но из-за крайнего истощения не может продолжать службу и вскоре следом за своей семьей отправляется в эвакуацию под Молотов, в деревню Черная. Там, пока в конце 1944 года не появляется возможность вернуться в Ленинград, он работает в местных журналах и даже организует литературный альманах.

О стихах, написанных Геннадием Гором после эвакуации из блокадного Ленинграда (большей частью — летом 1942 года), сказано уже достаточно много. Верно то, что в них — опыт радикального, предельного высказывания в чрезвычайных условиях, беспощадная документация не только и не столько обстоятельств, сколько искаженного и распадающегося восприятия, самой субъективности «блокадного человека». Верно то, что в них — тщательная и, безусловно, искусная работа с поэтическим языком, который всерьез станет достоянием сначала «неофициальной», а затем и свободной от этого разделения литературы спустя десятилетия после написания цикла и тайным носителем которого Гор оставался на протяжении полувека литературной работы. Верно, наконец, и то, что это стихи советского писателя Геннадия Гора, и после того, как они звучали и обсуждались сами по себе и в контексте сходных явлений, на них есть смысл взглянуть в непосредственном окружении его прозы.

Авторский порядок для этих 96 стихотворений нам недоступен, поэтому мы в основном повторяем предложенный изданием 2012 года [6]. В сущности, стихи Гора сложно рассматривать как линейную последовательность — они организованы скорее с помощью внутренних параллельных рядов, переплетены в единую сеть персонажей, сюжетов, картин, символов, повторов и автоцитат.

На поверку в них обнаруживается довольно мало блокадных реалий, и, хотя у нас нет сомнений в их происхождении, их основном эмоциональном источнике, мы не даем им «тематического» заглавия («Блокада»), предложенного в 2007 году публикатором австрийского издания Петером Урбаном и отстаиваемого в статьях о цикле Олегом Юрьевым.

Напротив, в стихах Гора вновь и вновь воспроизводятся картины, составлявшие его довоенную прозу: мифологическое Прибайкалье, Север, Дальний Восток. Но теперь в «большие пихтовые леса» приходят не знаменосцы советской власти, проводники культуры и прогресса — на вневременное пространство природы и детства обрушивается катастрофа, которая не может быть названа и описана, которая искажает до неузнаваемости само устройство мира и языка. Блокада в этих стихах разворачивается не как система бытовых или исторических обстоятельств, даже не как онтологическая катастрофа; в каком-то смысле она доходит до последнего рубежа — вызывает крушение мифопоэтического ядра, вокруг которого был бережно выстроен литературный проект Геннадия Гора.

В повести «Дом на Моховой», первом большом произведении, опубликованном писателем после возвращения в Ленинград, есть малоприметный эпизод — школьная учительница в эвакуации рассматривает детские рисунки в тетрадях: «Были изображены деревья, и на каждой даже маленькой ветке сидело по птице, и птицы, видимо, пели, весь лес, нарисованный на клочке бумаги, детский, неровный лес, забегающий за лист, весь лес был наполнен птичьим ликованием, и солнце тоже, как заяц, прыгало, бежало вприпрыжку по небу…»

В наивной сценке можно было бы увидеть эмблему горовского натурфилософского эскапизма, но вот в одном из самых апокалиптических текстов его стихотворного цикла она неожиданно получает прямую параллель, в которой «хлебниковские» превращения оборачиваются кошмарным бредом:

Солнце простое скачет украдкой

И дети рисуют обман.

И в детской душе есть загадка,

Хариуса плеск и роман

Воробья с лешачихой. Как желуди

Детские пальцы. Рисунок опасный —

Обрывок реки. Крик. И люди

Не поймут, не заметят напрасно

Привет с того света, где у реки

В рукаве не хватает руки,

Где заячьи руки скачут отдельно

От зайца, где берег — не сказка,

А бред на птичьих ногах…

Для образной системы Гора, с самого начала построенной вокруг идей смешения, переплетения, непрерывности, превращения всего во всё («преодоление времени и пространства» — такова была его излюбленная тема в послевоенные десятилетия), этот обрывок реки, срывающейся в бездну за краем детского рисунка, — возможно, самый решительный знак непоправимой катастрофы, постигшей миропорядок.

Внимательный читатель без труда обнаружит множество других «параллельных мест» в стихах и прозе Гора, окружающей их в этой книге. Этот механизм не специфичен для блокадных стихотворений: кажется, на такого рода арках держится вообще все написанное Гором. Будучи неизвестными читателям при жизни автора (и, кроме нескольких достаточно осторожных и неполных публикаций, еще четверть века после его смерти), на самом деле его стихи были неглубоко скрыты под гладкой поверхностью его поздней прозы о дружелюбных роботах-поэтах, статей о Панкове, воспоминаний о довоенном литературном Ленинграде. Возможно, самым ярким (и в то же время затруднительным с точки зрения прочтения и объяснения) контекстом стихов Гора остается уже упомянутая повесть «Пять углов», в которой он единственный раз сколько-то полно говорит о блокадном опыте, вновь тайком пересказывая свои потаенные стихи. В финале повести умирающий герой беседует со своим гостем о радиоэфирах Ольги Берггольц (когда-то соратницы юного Гора по молодежным литорганизациям 1920-х годов) — и кажется, что таким образом семидесятилетний Гор намекает на совсем другую блокадную поэзию.

Настоящий сборник завершает повесть «Дом на Моховой», первая серьезная публикация Гора после эвакуации. Возвращение, в силу обстоятельств, от автора не зависевших, повлекло очередную катастрофу. Впервые несколько глав из повести (существенная ее часть) были опубликованы в третьем номере «Звезды» за 1945 год, а уже через несколько месяцев она вышла отдельной книжкой крошечного формата. Гор принялся публиковать рассказы и очерки, частично продолжающие его прежние темы, частично основанные на материале эвакуации и военного времени — не получив, впрочем, особенного сочувствия старых знакомых из ленинградской критики, немедленно обнаруживших неуместность формального «своеобразия» в применении к военной и блокадной тематике. А весной–летом 1946 года развернулась кампания против журналов «Звезда» и «Ленинград». Гор не упоминался в постановлении оргбюро ЦК ВКП (б) и опубликованном тексте выступлений Жданова, но его фамилия звучала на закрытых докладах, после чего в дело вновь вступила критика — мишенью стал главным образом «Дом на Моховой». Читатель без труда опознает в тексте места, которые могли быть — и были — использованы в походе против «низкопоклонства перед Западом» (пожалуй, самое яркое из них — описание «Герники», о которой думает герой повести, попав под бомбардировку).

Повествование в «Доме на Моховой» призвано объединить картины, свидетелем которых Гор бывал с июня 1941 года, — но от третьего лица и с позиций более «рациональных», нежели те, что определили язык поэтического цикла. Очевидно, что Гор вложил в текст повести много сил, выстраивая уместный в год победы сюжет и осторожно встраивая в него фрагменты потаенных картин войны, блокады и эвакуации. В то же время, при всей разнородности его публикаций в предшествующие десять лет, именно «Дом на Моховой» в наибольшей степени можно считать рубежным текстом, закрывающим многолетнюю историю попыток отстоять способ письма, который писатель стремился предложить советской литературе.

Это не значит, что в последующие тридцать лет Гор в полной мере потерял способность и стремление продолжать свой литературный проект. Однако удар, нанесенный кампанией 1946 года по карьере писателя, оказался слишком сильным. На этот раз неудача ставила под угрозу единственный известный Гору способ существования, его профессию — а значит, сохраняя в столе рукописи «Коровы», рассказы конца 1930-х и стихи 1942–1944 годов, он должен был снова учиться писать. Несколько лет он мог позволить себе публиковать только проходные рецензии и литературную поденщину.

К авторской прозе Гор вернулся в другом десятилетии, в других условиях — и ему пришлось тщательно выстраивать новые способы взаимодействия с изменившейся литературной повесткой. И хотя в какой-то момент на этом пути ему помогут популярные жанры — в частности, детская научная фантастика, — почти в каждом рассказе, повести или романе он, отдав должное сюжету и схематичным персонажам, исподволь будет возвращаться к картинам, составившим словарь его довоенной прозы и блокадных стихотворений, разорванных пространством и временем.

[3] Ранняя проза Гора входила в издания: Гор Г. Корова. Роман. Рассказы. М.: Независимая газета, 2001; Гор Г., Рахманов Л., Слонимский М. Факультет чудаков. СПб.: Звезда, 2004.

[4] Факультет языкознания и материальной культуры ЛГУ. Ред.

[5] Студенческая правда. 1929. № 16. С. 4.

[6] Гор Г. «Красная капля в снегу…». Стихотворения 1942–1944 годов. М.: Гилея, 2012. Следуя этому изданию, мы сохраняем грамматику автографов, полагая ненормативную пунктуацию и другие нарушения синтаксиса признаками аффективности текстов, частью их поэтики. В цикл добавлено стихотворение, обнаруженное в архиве Гора в отрыве от других рукописей.

[1] О литературном наставничестве Гора см.: Ласкин С. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2019; Битов А. Перепуганный талант, или Сказание о победе формы над содержанием // Звезда. 2000. № 10.

[2] Юрьев О. Заполненное зияние-2. (Рец. на кн.: Гор Геннадий. Блокада: Стихи / Пер. с русского с параллельным текстом. Вена, 2007) / Новое литературное обозрение. 2008. № 1.

Калым

I.

Четвертой женой у Гармы была Сысык. — Последней. На пятую быков пожалел (за жену — два быка). Муж кричал — Гарма:

— Ба-ба-а, вали постель, полежим... шибко охота! — Опротивел Сысык.

— Мало-мал работа есть! — отвечает.

— А к-корова иди-и! — Сыворочч!

Семьдесят быков и коров. Овец не пересчитать. Арцу сделать из молока. Пахнет падалью арца. Пахнет арцой жизнь. Так до Октября.

Октябрь показался в улус — как в дождь солнце — неожиданно.

Залаяли собаки, завыли.

Дверь юрты чуть-чуть с петель не соскочила.

— Здоровоте!

На пороге русский в шинели, с винтовкой.

— Менду... мендумор! [1] — юрта приветливо встретила. И вместо того (как все русские делали) чтобы спросить о цене скота, рядиться, матом крыть, угощать водкой, отрезал:

— Собрание улуса. Здесь у тебя. Да поживей!

Удивился Гарма. Удивилась Сысык. И три другие жены удивление свое показали.

— Это пошто?

— Можь... можо будит мало-мал, мужиков собирать?

— И баб! — Шинель добавила и широкое лицо улыбнулось.

— И баб? Это пошто?

— И баб.

— Можо будит!

Собирались во дворе Гармы. Мужики верхом на лошадях. Бабы на скрипучих арбах. Двор встретил приветливой прелью помета.

Русский говорил непонятно:

— Революция! Буржуазия! Партия. Коммунизм.

Буряты понимающими притворялись.

Солидно головами качали. Шептались совсем громко.

— Реболюций?

— Шибко здорово! Табар дадут наберно.

— Сердитый началиниг ни будит. Свой!

— Гобори... Гобори...

— Свечки бурхан дадут.

— А пылохо сердится бог — бурхан.

Сысык с трудом ловила непонятные слова. А поняла только: калым [2] (большой мошенничество) не будет. Баба бить грех... тоже челобек. И радовалась. Русский, кончив, вытер пот с лица рукавом. И увидел обрадованные щелочки глаз. Сам обрадовался. Подошел. И, вынув из кармана шинели измятый, вырезанный из газеты портретик, сказал:

— Ленин это. Большой человек. Возьми. За бедных он. И за баб...

Взяла Сысык.

И в углу грязной юрты, над божницей, над уродиками — бурханами, стал висеть совсем маленький, из газеты вырезанный портретик. Не ругался на это муж:

— Бурхан рюска. Ну и пусть бурхан бист.

II.

Шелестели по-старому травы в степи. Шелестели по-новому дни. Юрта Гармы на дороге. То и дело из города буряты заезжали. За чаем — новостями ругались.

— Дорого бсе! Большой война в городе.

— Капут скоро. Ой, капут товарищам.

— Большой началиниг едет. — Белый.

— Капут товарищам. Ай капут.

— А-а-а!

Смотрела Сысык. Слова, как комаров, ловила. Бедняки старых прятали.

— Ай не любит белый бедных.

Дерется за то, что землю у русских взяли, — шибко ружьем дерется!

А пришли белые в степь, как кобылка.

III.

Много в юрте Гармы вшей. А белогвардейцев еще больше. И откуда столько? Зачем? Громко вонючие рты затянули:

Э-эх, шарабан мой американка-а,

Да я девче-енка-а-а, да хулиган...

— Вина, ну. Вина! Вина живей!..

— В-вина-а.

И перекачивалась бурятская самогонка — араки из поганых котлов в поганые рты. Угощал сам хозяин Гарма. Улыбкой корежило скуластую хозяйскую рожу.

— Шибко пейте. Шибко большая друга. Шибко бино хорош. Шибко мал-мало рад.

Тряслись от смеха золотые погоны.

С интересом рыжий юрту осматривал. Не видал, что ли? У божницы остановился.

— Дикари-и. А ведь тоже бога в обиду не дадут. Вон понавесили сколько.

Но почему рыжий ус зашевелился?

— Мать... Мать вашу!

— Сволочь. Бо-ольшевики-и!

— Ленин откуда? Хозяин!

На полу Гарма.

— Не бызнал. Бурхан думал. Баба побесил. — Трусливо шелестели слова.

— Не бинобат я. Баба всё. Баба-а... большевик.

— К-о-т-о-р-а-я?

На дворе подымались и опускались шомпола, а двором молчала степь. И, как степь, молчала Сысык. Говорили одни глаза: о звериной ненависти.

В женотделе бурятка заведующая: тов. Сысык. У нее широкие и, как масло, желтые скулы. И узенькие щелочки-глаза, гальками блестят. Смеются. А вот взглянут в клубный уголок Ильича на маленький, из газеты вырезанный портретик. Затормозят смех глаза. Вспыхнут прошлым.

1925

[1] Бурятское приветствие. Ред.

[2] Институт выкупа невесты семьей жениха, распространенный у бурят. Ред.

Сапоги

I.

На двери, на гвоздике: «Голубенький и Шаньгин». Комната 99. Они постучались. — Мы, мы. — Вошли — один за другим и сели.

Комната выглядела унылой. Обои насупились. На полу была грязь. На столе — крошки. Словом — Мытня.

В сандалиях Голубенький ходил по комнате.

— Здравствуйте, — не остановил он. — Вы в курсе дела?

Голубенький выпрямился. Высокий, он, словно профессор на экзамене, сделал серьезное лицо. — Слово имеет товарищ Шаньгин!

— Что ж, — встал с кровати Шаньгин, — я так я.

Широкий, в помятых брюках, небритый. Он начал по существу.

— Вопрос, — сказал он, — в сапогах. Понятно? Вот две недели, как мы — я и Голубенький — не ходим на лекции. Понятно?

— Понятно.

— Пробовали вместо подошвы бумагу. Понятно?

— Понятно. Валяй дальше.

— В кооператив за хлебом: а холода! Понятно?

— Понятно.

— Выдала мне касса шесть целковых, столько же, понятно, Голубенькому.

— Ну за семь — сапог не купишь!

Насупились. Вторая неделя, как задерживали стипендию.

— Я не знаю, что вы нам посоветуете? — замолчал Шаньгин. Он сел. Все встали.

— Паша, — подошел утешать Иванов. — Паша. —Он остановился. Вынул красный платок сморкаться.

— Дела, — проговорили все вяло. — А если эти починить?

Голубенький сморщился.

— Нельзя, — отвечал Шаньгин. — Пришли в негодность. А у Голубенького ничего, кроме сандалий.

Потоптались.

— Голубенький, пока. — Уходили.

Закрыв дверь, Шаньгин зажег электричество. Он рассеянно не выпускал выключателя: стоял и думал.

В комнате стало душно. Лампочка бросала узкий свет на стол. Углы темнели.

Над кроватью Голубенького таинственно склонились: Джек Лондон в ковбойской шляпе и этажерка. Не поднимаясь, Голубенький протянул руку, достал О. Генри.

— Митя, — подошел Шаньгин. И он увидел О. Генри вверх ногами в руках Голубенького, — неожиданная развязка — говоря по-твоему...

— Развязка. Купим сапоги, — негромко повторил Шаньгин.

Зажглись фонари. Долетели звонки трамваев.

Чурынь-н-н-н-н-н-н-н-н-н-га. Чу-рынь-н-н-н-н-н-н-н-н-н-га. Согнув колени, Голубенький лежал лицом в стене. Книга над закрытыми глазами висела в руке.

— Одну пару на двоих, — говорил Шаньгин. Волосы ползли ему на глаза. Он встряхнул головой. — Будешь ходить на лекции по вечерам. Я на утренние, или как тебе удобнее.

В окна шел вечер.

— Завтра?

— Завтра.

II.

Утром они пошли покупать сапоги. Шаньгин, в чужих валенках, в порыжевшей кожаной куртке, еле поспевал за длинными ногами Голубенького, в чужих штиблетах.

— Да! — вспомнил Шаньгин. — Получил повестку.

— Что же это за повестка? — спросил Голубенький.

— Понятно, из домпросвета, — засмеялся Шаньгин, — из библиотеки. Зажилил книги.

Проскочил автомобиль. Прошли «Ведьму». Над дверью мерцала непотушенная лампочка. «Папиросница от Моссельпрома», — прочли на афише.

— Библиотекарша из домпросвета, — засмеялся Шаньгин — Папиросница от Моссельпрома. Библиотекарша из домпросвета — тут же припомнилось. — Серая шапочка. Волосы светло-русые. Стоптанные каблучки... По лестницам и шкафам.

— Пьера Бенуа. Нет, — роется в книгах.

— Хотите «Борьбу и сердце» Молчанова.

— Стихи? — Шаньгин не любит стихов — Сердце... Тащите сюда сердце. — Смеется...

— Варя? — морщил лоб Шаньгин, — или Вера?

Варя. — Показалась вывеска «Скорохода»: нарисованы туфельки. Такие же точь-в-точь. Вспомнил. — Нет, Вера. А фамилия... как же ее фамилия?

— Шаньгин. Куда ж ты, — открыл Голубенький дверь «Скорохода».

Магазин блестел. Пахло кожей.

— Вам, — подскочил приказчик, — что угодно?

Сели на скамейку. Голубенький примерил «джимми» на грязный, рваный носок.

— Пожалуй, — размышлял над русскими сапогами Шаньгин, — взять эти.

Остановились на русских сапогах.

— Заверните, — попросил Шаньгин и обернулся к Голубенькому, — мне, понятно, они велики. Но тебе они в самый раз.

— Не возражаю...

Вышли. На улице потеплело. Брен — ногам.

— Вера. Верочка, — мечтал Шаньгин о библиотекарше.

— Знаешь, — оборвал его мечтания Голубенький, — надо повидать сестру.

Выстреляли: полдень.

— Откуда — сестра? — вздрогнул Шаньгин.

— Я разве тебе не говорил? — нахмурился Голубенький. — Была в детдоме. Теперь служит здесь, в Ленинграде.

— Так. Сестра, — когда же ты меня с ней познакомишь?

Кланялись знакомые. Останавливались. Вытяжки? — интересовались те. — Нет. — Развертывали и показывали. — Солдатские.

— А подошвы — не сносить.

III.

Только что видел ее...

Шаньгин прошел мост. Поскрипывали сапоги. Махал руками и улыбался: выругала за книгу.

Рылся в памяти, — не задерживайте, если не хотите, чтобы оштрафовала!.. Серое платье. Глаза синие из-под густых ресниц: строгие и лукавые. Веснушки... Одевает перед зеркалом шляпку. Высокая, деловым голосом говорит: — До следующего раза. — До следующего. — Ключи передает библиотекарю. Куда-то спешит. — Куда.

Солнце не грело.

Гудели автомобили.

— Алименты да алименты, — обогнали матросы, — пристала — не отвертишься.

Дуло от реки. Стыли губы.

На углу встретился газетчик:

— Красный вечерний газета!.. — вытянул он, как петух шею. — Убийство жены мужа за алименты.

Над крышами висел дым.

Шаньгин прошел двор. Вбежал по заплеванной лестнице. И, открыв дверь, открыл рот: серое платье. Она. На кровати Голубенького. Его рука вокруг ее шеи. Вот куда спешила — сюда!

— Вера.

— Вера.

Он, закрыв дверь, скатился по лестнице. Остановился во дворе, — может, заметили. Не видел ни улиц, ни людей. Шел.

В университете долго сидел на скамейке.

Гудел коридор.

— ...Сдал семь.

— ...Рубль... А четвертак мало?

— ...Чем красите волосы?

— ...Интересный! — Очень. Капля воды Рудольф Валентино...

— ...Борода?.. Загнал бритву...

— ...На что? — на немецкий. Необходим язык. Вот и борода.

Висели плакаты. — Все в смычку. Литгруппа «Ледоход», — читает Стихийный.

— Голубенький, откуда он ее знает, — думал Шаньгин.

Если б не Голубенький!

— Вера. Верочка, — она, наверное, бы его полюбила...

Домой он вернулся как пьяный. Лег в постель.

— Сволочь, — подскочил к нему Голубенький. — Из-за тебя я пропускаю лекции. Спрашиваю, где таскал сапоги не в свое время?

С постели Шаньгин вскочил строгий. Началась ссора.

IV.

Ссора переходила во вражду.

Утром — еще спит, укрывшись с головой, Голубенький — Шаньгин вставал, нагибался за сапогами.

— Бабник, — осматривал он подошву. — Все каблуки посбивал за бабами!

Надев сапоги, Шаньгин уходил. В комнате оставался кавардак: одежда Голубенького по стульям, крошки на столе.

Возвращался Шаньгин аккуратно в два часа дня. Дыша ртом, он сбрасывал сапоги. В носках — садился за химию.

Сапоги надевал Голубенький. Он замечал: подошва становилась тоньше, тоньше.

— Шаркун, — сдвигались брови Голубенького, — тебе только шаркать по коридору!

Спина, склоненная над химией, не оборачивалась. Нет, черт возьми, нельзя разговаривать после того...

Приближалась стипендия.

Голубенький ходил мрачный. Не было денег. Получил письмо от сестры: серьезно больна!

В домпросвет, решил Шаньгин, ни ногой!

Выдержать было трудно — сходил.

Веры не было. Взяла отпуск по болезни.

«Верочка, — не выходило из головы. — Вера».

Голубенький — дважды в день разводил в стакане с водой грязные и сухие корки.

«Сухой бы я, — вспомнилась песня и почему-то детство, — корочкой питалась».

Вылавливая длинными пальцами в стакане «тюрю», мечтал: о свином сале, о колбасе, о яблочном пироге.

Свиное сало, колбасу, яблочный пирог получил Шаньгин из дому.

— Завтра, — заходил, разнюхав о посылке, Иванов, — выдадут стипендию.

— Ничего, конечно, — не верили Иванову, — завтра не выдадут.

— Не выдадут? — таинственно наклонялся Иванов. — А вот выдадут. Мне передавала одна студентка. Она знает сестру жены Кобылина. А Кобылин председатель стипкома. — Он заглядывал в окно. Между рамами висел мешок из каких шьют матрасы.

Нарезая свиное сало или колбасу (это когда Голубенький дома), Шаньгин нарочито стучал ножом о сталь...

Ел нарочито медленно, задыхался, чавкал...

В таких случаях Голубенький отвертывался от стола. Он подолгу смотрел в теорию литературы — не различая букв. Получит стипендию, обязательно купит себе сала и колбасы...

...Шаньгин начинал сопеть громче. По чавканью нельзя было всё определить, что жевал он уже не сало — яблочный пирог.

Как-то Голубенький не выдержал чавкающей спины.

— Сволочь! Сапоги! — крикнул он не то, о чем думал. — Ты нарочно их так носишь, что ли?

Шаньгин молчал.

Шел вечер. Перемигивались окна. По стене ползли тени. Соседняя комната плясала лезгинку. Голубенький хлопнул дверью.

Пришел он ночью, забрал вещи и не вернулся.

V.

Шаньгин проснулся. В комнате было неуютно. Кровать Голубенького выглядела скелетом. На стене не было этажерки и Джека Лондона. Книги валялись на полу. Из рамки — не смотрел Зиновьев.

Шаньгин не вставал.

— А, Голубенький в 98-й, — не постучался Иванов. — Здоров. К тебе кого вселят?

В носках Шаньгин болтал ногами и смотрел в химию. Иванов ушел.

Шаньгин оделся и написал записку:

«Голубенький. Мне надо спешить на лекцию, так что дайте мне сейчас сапоги. Что касается моих книг, они ничего и без этажерки. А вместо портрета тов. Зиновьева купил тов. Дзержинского. Благо осталась рамка. Джек Лондон не совсем ваш. Вы позабыли: мы его покупали на пару. Платил деньги я. Остаюсь без Джека Лондона и без сапог. П. Шаньгин».

Записку он просунул под дверь комнаты 98. Через полчаса дверь комнаты 99 открылась. Влетел Джек Лондон с сапогами.

Дверь закрылась.

Шаньгин заторопился.

В университете зашел в регистратуру.

Оказалась повестка:

«Библиотека Василеостровского домросвета просит вас немедленно вернуть задержанные вами книги: М. Горький и М. Чумандрин.

Зав. библиотекой: Голуб...» Дальше неразборчивая закорючка.

— Это, наверное, она.

Всю дорогу думал о Вере, — не любит его. Все кончено. Любит Голубенького.

Открывая дверь домпросвета, он сделал мрачное лицо.

Вера, веселая, в фуфайке, с гладко причесанными волосами, встретила:

— Опять задерживаете, товарищ Шаньгин, — достала штрафную книгу, — раскошеливайтесь. — И, не открыв книгу, положила ее обратно в стол.

— Ha днях выписалась из больницы. Видите, — похудела.

Не выбирая, Шаньгин взял книгу. Пошел...

— Постойте, — остановила Вера. — Куда же вы? На одну минутку...

...Постойте!

И, спрятав радость:

— Пожалуйста, — сказал он. — В чем дело?

— Постойте. Передайте, — протянула записку. — Вот это Голубенькому.

— Голубенькому?

Радость потухла.

...А может, я его не знаю. Понятно, я его не знаю, — помолчав, закончил он фразу.

— Как не стыдно, не хотите передать записку от сестры брату.

— Брату? — обалдел он окончательно. — От сестры? Голубенькому?

В читальне потушили свет. Зажгли. Потушили. Зажгли.

Медленно, так разгорается печка, в Шаньгине разгорелась радость.

VI.

— Идиот, — бежал домой Шаньгин. — Нужно было не сообразить: сестра. И эта ссора. Немедленно мирюсь... Идиот... Еще в повестке: Голуб... понятно — Голуб... енькая. Вера — сестра!

Шаньгин с чувством что-то насвистывал.

Сомнений не оставалось: Вера полюбит его.

Вера.

VII.

Голубенький открыл. В нижней рубашке, с засученными рукавами, мокроволосый — только что мылся, — он стоял у дверей. Вопросительно смотрел.

— Понимаешь, ну постой, — поймал его за руку Шаньгин, — ну, давай мириться. Я кругом виноват.

Прошли в комнату. Голубенький взял со стола гребенку — причесываться.

— От сестры, — передал записку Шаньгин.

Стоя, придерживаясь одной рукой за кровать, другой он начал снимать сапоги.

Над столом висел Зиновьев. Этажерка свесилась над кроватью — без книг.

— Митя, — сказал Шаньгин, — я извиняюсь: мы опять будем жить вместе?

За стеной переругивались. В коридоре хлопали двери.

— Ты откуда ее знаешь, — прочитал записку Голубенький, — Веру? Сестра пишет: болела гриппом и заразила подругу...

В дверь кто-то стучался. Открыв, Голубенький вернулся — «Ленинградская Правда».

Он развернул газету. Революционная армия Китая наступает по всему фронту.

— Молодцы китайцы! Тебе не говорила библиотекарша, — сказал он, — я говорю про Веру Голубцову, давно она видела подругу, то есть мою сестру?

Шаньгин опустился на стул. Комната закачалась.

На полу валялись сапоги.

Декабрь 1926

Корова

Глава первая

Беременная баба пасет беременную корову. Они медленно передвигаются, объединенные одним хозяйством и одинаковым положением. Их вспученные животы сочетаются над зеленью луга, и они чувствуют себя как трава, частью луга. Они растворяются в зеленой траве, и им кажется, что они зеленеют, как трава. Но вот женщина вспоминает, что у нее есть муж, мужу нужно сварить обед, а корову нельзя оставлять одну. И она грустит. Ее грусть передается корове. Но трава на лугу остается веселой, вода в речке веселой, деревья на берегу веселыми. Теперь ни корова, ни женщина не чувствуют себя частью луга, как вода частью реки. Корова жует траву с тем видом, с каким ее хозяйка пила бы чай в гостях у кулака. Она не жует, а только делает вид, что жует, и ей кажется, что она жует. С грустным видом они ходят по веселой траве, под веселым небом. Вот идет веселое стадо колхозных коров, подгоняемое веселыми ребятишками. Они гонят коров щелканьем бичей и языков, ударами голосов, всем своим смехом. И насмешливые коровы колхоза смотрят на корову женщины, на ее тусклый живот и худые бока с улыбкой всего стада. Их приветливые хвосты, огромные глаза и добродушные рога выражают насмешливую жалость. И корова женщины, конфузясь и бледнея, склонив голову и повернув хвост, стоит с неподвижным ртом. Но вот ребятишки колхоза, все вместе, точно сговорившись, подходят к беременной женщине и приглашают ее корову «немного попастись» в их стаде. Они делают это весело, чуть-чуть лукаво и немножко жеманясь, точно приглашают не корову, а девушку танцевать. Но вот они уже говорят серьезным тоном:

— Вечером мы пригоним ее к вам домой и не возьмем никакой платы. Так, если вы только захотите, мы будем делать каждый день. Ведь вы бедняки. А мы пионеры.

И она с радостью соглашается.

— Дома у меня столько работы. — Она доверяет им.

— Я доверяю вам. Смотрите берегите. Она у меня одна.

И вот корова веселеет, она машет хвостом, мычит и, набив полный рот травы, весело пасется с веселыми коровами на таком веселом лугу. А женщина, веселея, уходит домой. Она оборачивается с рукой от солнца и, улыбаясь, смотрит на свою корову, на ее рога, на ее живот, на ее ноги и на ее хвост.

— Ей хорошо с ними, — говорит она и уходит. И корова сливается со стадом, как вода с водой, теперь она часть стада, часть травы и часть этого луга. Поворотом головы она знакомится с новыми подругами, и концом своего хвоста она знакомится с громадным быком, с сердитым быком, главою и гордостью своего стада — племенным быком. Но бык замечает ее живот и презрительно удаляется. Коровы пасутся, погруженные в траву и жвачку. Окруженные солнцем и тучей слепней, они передвигаются, махая хвостом, и жуют, жуют. Но вот на краю поля появляется другое стадо, стадо кулацких коров, как толпа кулаков, появляется на горизонте как неприятель. Пастухи моментально вскакивают и хватаются за рожки и за палки. Столкновение возможно. И звуки рожков, с той и другой стороны, раздаются как призыв к наступлению или защите. Сражение начинается само собой. Первый камень летит с одной стороны на другую. И вот туча камней летит с той и другой стороны.

Вернее, две тучи. Настоящая война. И, конечно, гражданская, потому что дерутся ребятишки двух классов: дети колхозников и дети кулаков.

— Бей белых, — кричит тонкий голосок с этой стороны. Но называться белым неприятно даже сыну кулака. И с той стороны кто-то отвечает:

— Мы не белые.

— А кто же вы? — смеется эта сторона.

И с той стороны доносится нерешительный ответ:

— Мы... дайте подумать.

И с этой стороны насмешки и камни летят в ту сторону. Камни насмешливо летят и попадают в противника, как в цель. Но вот какой-то парнишка в зеленой рубашке, зеленый сынишка кулака, поднимает зеленую руку и машет белым платком. Перемирие! Перемирие! И военные действия прекращаются.

Пастухи кулацкого стада собираются в кучку. Они советуются — кто же мы?

— Мы — белые, — предлагает сын кулака Петухова. Но сын кулака Луки набрасывается на него:

— Вы дураки. Вот кто вы. Назваться белыми — это значит заранее признать себя побежденными. Белые были побиты.

— Кто же мы? Кто же мы? — советуются остальные.

— Мы— американцы, — предлагает один.

— Это же гражданская война, — поясняют ему остальные.

Тогда паренек в зеленой рубашке берет слово и предлагает:

— Мы — зеленые, — предлагает он и показывает на свою рубашку.

— Зеленые, зеленые, — подхватывают все.

— Зеленые — это те, что дрались против красных, — поясняет сын Луки, — но они же и против белых.

И вот сражение возобновляется. Воюют красные и зеленые. Соблюдаются все военные правила, наступление и отступление, атака и контратака, с этой стороны работает Чека, с той — контрразведка. Но вот кому-то приходит в голову, что они забыли про окопы, и, побросав камни и палки, они начинают рыть окопы, они роют все вместе, красные и зеленые, и, чтобы быстрее кончить, помогают, одна сторона другой, красные зеленым, зеленые красным. Чтобы война походила на войну. Окопы вырыты, и война походит на войну. Они дерутся, как настоящие солдаты всеобщей войны. Потому что они враги.

— Эй вы, кулацкие свиньи.

— А вы колхозные сапоги.

— А у нас есть трактор, — кричит мальчуган лет семи, высунув язык и показывая кукиш. — А у кулаков нету.

— Зато у нас кони, — кричат с той стороны.

Ребята с палками набрасываются, одна сторона на другую, и дерутся до тех пор, пока настоящая кровь, красная кровь красных и зеленых, не побежала из настоящих ран.

— Красное и зеленое, — шутит кто-то, показывая на траву, залитую кровью. Но никто не обращает внимания на кровь и шутки. Все ожесточенно дерутся. Скрежет зубов сочетается с ударами палок. И собаки той и другой стороны, до сих пор молча наблюдавшие битву, бросаются в бой, как резерв. Даже коровы злобно смотрят, коровы этой на коров той и коровы той на коров этой стороны. И два огромных быка — этой и той стороны — бросаются друг на друга. Их лбы сталкиваются, как удар грома, и позади них два ожесточенных хвоста, два состязающихся хвоста, два поднятых хвоста, как два поднятых флага, болтаются из стороны в сторону. Но ребята той и этой стороны не обращают внимания на быков, они видят только себя, своих врагов, свои кулаки, свои раны. Но вот они спохватились, снова и та и эта сторона. У них нет военачальников. А без командного состава не бывает войн, даже гражданских. Они прерывают бои и выбирают начальников. Красные организованно — поднятием рук: Чашкина и Конькова. Но зеленые не знают, как нужно выбирать; каждый выбирает самого себя.

— Если все будут командирами, то кто же будет солдатами, — посмеиваются над ними красные.

И зеленые бросаются друг на друга, дерутся, но и кулаки не в состоянии им помочь. Пока один парнишка с красной стороны не показал им на зеленую рубашку и не предложил:

— У него зеленая рубашка. Он самый зеленый, выберите его. — Они выбирают. И бой возобновляется. Но не надолго. Потому что вмешивается победа. Победа на стороне красных. Пока зеленые спорили, красные не зевали. Они создали план. Собрали камни. Перевязали раны. И, окружив зеленых, победили.

— Учитесь у нас побеждать, — шутят красные. Но зеленые не обижаются и даже не завидуют. Красные должны были победить. Ведь в настоящей войне победили красные. Они посмеиваются над чужими синяками, хвастаются своими ранами.

— Наши раны больше, чем ваши раны.

— Зато у нас больше синяков, то есть контуженых.

Они мирятся, одна сторона с другой стороной, и уже готовы приступить к какой-нибудь игре, как вдруг замечают, что дерутся их быки. И какое совпадение: бык красных — красного цвета, а бык зеленых — зеленого, правда, зеленых быков не бывает, но им хочется, чтобы он был зеленым, и они видят его зеленым.

И красный бык побеждает зеленого быка. Вот сильным ударом он заставил его отступить, вот он обратил его в бегство. Зеленый бык удирает, как Деникин, махая трусливым хвостиком. Вот уменьшается в росте, вот он уже не бык, а бычок, и вот он уже теленок.

И красные и зеленые смотрят, как убегает бык. Красные с нескрываемым торжеством и насмешкой, зеленые смотрят бычьими глазами.

— Да у вас не бык, а теленок.

— Вот мы вам покажем, вам и вашему быку, — говорят зеленые и уходят, о чем-то советуясь. Они могли бы простить многое, но что их бык — гордость кулацкого хозяйства — слабее и побежден быком колхозников, это они им не простят. Хозяйство выше всего! Они маленькие хозяева, будущие хозяева, маленькие кулаки. Их бык требует мести. Они шепчутся, как их отцы. И выбирают дорогу борьбы, уже выбранную их отцами. Они поручают выполнить задание парнишке в зеленой рубашке.

— Тебе легче пробраться в траве незамеченным, кроме того, ты начальник.

— Но я не кулак, — отказывается парнишка.

— Все равно. Ты подкулачник.

— Но я боюсь.

— Ты не бойся.

— Вот я сейчас сбегаю за ножом, — говорит сын Петухова и бежит за острым ножом. Он приносит нож и отдает его парнишке в зеленой рубашке.

— Действуй, — говорит он слово, которое слышал от отца.

— А если нельзя будет подойти к быку, тогда как? — спрашивает тот.

— Тогда какую-нибудь корову. Только в крайнем случае. Помни: нам важен бык.

— И помни: ты подкулачник, — напутствуют его. Он крадется, зеленый, в зеленой траве, держа нож так, чтобы не порезаться, но все же решительный, готовый на всё. «Я как они, — думает он, — как кулаки. Вот стадо колхоза и бык, но он в середине стада, возле него Чашкин, Коньков, остальные. Или они догадались, или кто-то предупредил их. К быку не подойти, не подползти, не подкрасться... Вернуться, не сделав ничего, — думает он, — нет, уж лучше совсем не вернуться». Одна корова отделяется от стада. Она вот. Возле него. Достаточно протянуть руку, достаточно протянуть нож, и он протягивает руку, и он протягивает нож. И делает свое дело, порученное ему дело. Струя крови залепляет ему лицо и руки, но он в восторге — это кровь, первая кровь. Он не стирает кровь ни с лица, ни с рук, ни с ножа, это лучшее доказательство, которое он принесет им. Теперь можно идти, и он ползет к своим. Ползучее доказательство. Он с гордостью смотрит на свою правую руку, но вместо руки видит нож. Его руки походят на нож, руки — ножи, ноги — ножи, он сам — нож.

«Я нож», — думает он.

Он ножичек. Но всякое оружие в руках своего класса — оружие. Даже маленькое оружие.

Наступает пора гнать коров домой — в колхоз. Криками и бичами ребята собирают стадо. Им помогают собаки. Вот все стадо в сборе. Но одна корова лежит в стороне. Лежит и не встает. Чашкин подходит и узнает: это корова той женщины, той самой женщины, корова Катерины. Почему же она лежит? Он кричит на нее, но она лежит, не встает, он бьет ее бичом, но она не встает, он трогает ее рукой, но она лежит, не встает... Но постойте, постойте, это. Кажется, кровь? Все сбегаются и смотрят на корову, на ее ногу с перерезанным сухожилием, на озеро крови в траве, кто со страхом, кто с болью, точно это его кровь, но большинство с гневом:

— Это их дело. Дело маленьких кулаков.

— Конечно. Кто же другой, кроме них.

— Как же они осмелились? Как же мы прозевали?

— Это они отомстили нам за зеленого быка.

И кому отомстили, отомстили Катерине, у которой не было ничего, кроме этой коровы, а теперь нет ничего. Но как сказать Катерине, что она подумает и что скажет? Она скажет: не уследили — и, быть может, подумает на нас.

И один, угадав мысли всех, потому что это была и его мысль, отвечает всем, успокаивает всех:

— Нет, Катерина не подумает на нас. Она нам поверит. Она хорошая женщина. Беднячка.

Они загоняют стадо во двор и печальной толпой невеселых ребятишек идут к Катерине. Они идут очень медленно, часто останавливаются, и тогда некоторые предлагают: быть может, лучше сегодня не ходить. Нет! Нет! — отвечают остальные, и они идут.

Тут читатель догадывается, о чем думает автор, автор догадывается, о чем думают Чашкин и Коньков.

— А хорошо бы, хорошо бы, — мечтают Чашкин и Коньков, — хорошо бы залучить нам ее в колхоз. Первую замужнюю женщину. Они думают каждый в отдельности и оба вместе, и они сообщают один другому, о чем они думают. И вдруг оба машут рукой и сердито смотрят один на другого.

— Это не может быть, — говорят они.

— Это невозможно, — говорю я читателю, и читатель мне.

Это невозможно.

Вот они подходят к избе, похожей на избушку, вот они подходят к избушке, к старым воротам, похожим на калитку, нет, не к воротам, а к дыре, вот они заходят на воображаемый двор, потому что двора нет, а вместо двора открытая площадка, очень удобная для игры; но в избу никто не хочет идти первым. И тогда они протискиваются всей толпой, молчаливой и невеселой, толпой, непохожей на толпу. Они видят в избе стол, длинный стол, ничего, кроме стола, и на столе каравай хлеба. И Катерина, увидев их, поняла всё: что-то случилось с коровой. Чашкин рассказывает, что именно. Тогда вся толпа ребятишек говорит громким шепотом:

— Это кулацкие дети. Мы им покажем.

Но что с Катериной, она улыбается, все были уверены, что она будет плакать, улыбается и подходит к ним. Вот она кладет свою длинную коричневую руку на плечо одному, и всем кажется, что она положила свою руку, эту руку на плечо всем. Каждый чувствует ее на своем плече. Она их спрашивает:

— А вы примете меня к себе в колхоз?

Она говорит это своим голосом, их голосом, точно просит их принять ее к ним в игру.

— Примем.

Только Чашкин молчит. Он вспоминает, что он старше всех, некоторое время молчит и вдруг отвечает чужим, взрослым голосом, голосом товарища Молодцева:

— Мы-то приняли бы. Но будем принимать не мы. Но и они примут.

— Пусть только попробуют не принять, — говорит один мальчуган строгим голоском.

— Мы примем постановление от себя, от пионеров, чтобы принять.

— Да примут, какие могут быть разговоры. Примут.

— Вот и хорошо, — улыбается Катерина и смеется.

И, веселые, они возвращаются, и, довольные, они идут домой. Это ведь они сагитировали, ну конечно, они сагитировали первую замужнюю женщину.

Это они, ну конечно, они прорвали бабий фронт. Ну конечно, они.

— Она будет варить нам обед, всем обед, — мечтают они.

Всем обед.

Они идут веселой дорогой, мимо насмешливых кустов, веселых изб, под хохочущим небом. Но вот Коньков вспоминает:

— Мы обещали отомстить.

Отомстить! Отомстить! Но как отомстить? Но чем отомстить? Нужно придумать.

— Незаметно напасть и избить, — предлагает кто-то.

Но все отвергают эту мысль. Они не хотят подражать им, бороться их методом:

— Мы не кулаки!

И все начинают думать, нахмурив брови и козырьки, под размышляющим небом, мимо задумчивых заборов по несообразительной траве. Соревнование на выдумки под соревнующимся небом. Но никто ничего не может придумать. Чашкин и Коньков предлагают отложить до завтра. Их таинственный вид выдает их. Они что-то придумали. И завтра они скажут — что.

О, огород, слева направо, от горизонта до горизонта. Но я читаю огород справа налево, и получается: дорого. Я вижу тебя одним глазом, правым глазом, правого уклониста и вижу затраченный труд. Ничего больше. Но вот я смотрю на тебя обоими глазами — этим и этим. Теперь я вижу результаты. Труд позади, всё позади. И передо мною результаты. Огород надо читать не с правой стороны, чтобы увидеть дорого, а с левой, чтобы видеть огород. О, город овощей, зеленый огород зелени и солнца. О, огород мужчин, ты вспахан мужчинами, засеян мужчинами, полит мужчинами. Ты видишь над собой солнце, и вот ты уподобляешься ему своими подсолнечниками, круглыми, как солнце, желтыми, как солнце. И вот ты уже не огород, а зеленое небо без облаков, и вместо одного солнца у тебя сотни. Ты светишь всеми своими подсолнечниками и смеешься зеленым смехом, всей зеленью, всем своим смехом, похожим на салат. И вот ты показываешь свой зеленый язык кулаку. Ты опасный враг, и он боится тебя, потому что не знает, что сказать против этой капусты, против этой репы, против этой моркови и против этого картофеля. Они сами говорят за себя. И он уходит, кулак уходит на своих кулацких ногах, стараясь не замечать, стараясь не видеть тебя своими кулацкими глазами. Но он видит тебя, когда не глядит, он видит тебя, когда он далеко, он видит тебя днем открытыми глазами и ночью закрытыми. О, кулак, я вижу тебя. Ты вот. Вот ты спишь. И тебе снится огород колхоза. Ты видишь во сне, что ты просыпаешься в огороде. Вот ты слышишь, как растет горох и цветут помидоры. Но ты еще не знаешь, кто ты. Ты думаешь, что ты салат или огурцы. Ты любишь огурцы. Но вот показывается солнце. И ты видишь себя, ты не огурцы и не салат. Ты чучело. Ты не веришь своим глазам, ощупываешь себя, осматриваешь себя, и ты убеждаешься, что ты чучело.

— Я чучело, — говоришь ты.

Ты чучело.

Ты просыпаешься, но уже не во сне, а в действительности. Ты встаешь, ты одеваешься и идешь в колхоз посмотреть на огород. И вот ты видишь уже не во сне, ты видишь себя. Тебя то несут на руках, то волочат по земле колхозные ребятишки, то смеясь, то подпрыгивая. Вот они приносят тебя в огород, вот они тебя ставят на землю, и вот они подымают тебя на высокую жердь при помощи веревок и рук. И вот ты — чучело. Ты паришь над огородом, как аэроплан или как нетопырь с растопыренными руками. Твоя обязанность пугать птиц, не давать им клевать овощи. Вот ребята отходят от тебя в сторонку и любуются на изделие своих рук, смеются над тобой. «Но, может быть, это не я», — думаешь ты. Ты смотришь на себя и, не доверяя своим глазам и рукам, пробуешь на язык. Нет, это ты. Вот твои руки, вот твой живот, вот твои ноги. И тебе становится одиноко.

«Поставили чучело, — думаешь ты, — живого человека. Озорники. Хоть поставили бы меня в моем огороде. Но поставить меня здесь, в колхозе, заставить меня охранять чужой огород, ваш огород. Извините, это я не могу». И вот ты кричишь им и грозишь кулаком.

— Снимите, — кричишь ты, — озорники. Не то я подам в суд.

Но тебе возражают — нельзя.

И ты говоришь:

— Нет такого закона, чтобы живых людей употреблять вместо чучела.

И тебе возражают:

— Он не живой. Это не человек. Это, как бы сказать, только модель, чучело человека.

И ты возмущаешься:

— Это я не живой? Я покажу вам, какой я не живой! Я живой!

И тебе отвечают:

— Вы живой, мы в этом не сомневаемся. Но этот человек не живой. Это чучело, изображение, и не одного человека, например вас, а целого класса.

— Класса. Изображение, — рассуждаешь ты, — теперь понимаю. Так это не я.

И ты спрашиваешь:

— Так это верно, что это не я? Вы не врете?

— Нет, это не вы. — Ты уходишь, заложив руки за спину. Свои руки, думаешь ты, за свою спину. Но тебя догоняет крик:

— Это ты! Это ты! — И ты останавливаешься. Ты стоишь, как чучело. Два чучела: одно в огороде, другое на дороге, два кулака, два тебя. И ты размышляешь.

— Где же я и где он? Это я или это он?

И с тех пор ты живешь двойной жизнью, своей и огородной. Ты охраняешь чужой огород. Так тебе отомстили ребята.

Глава вторая

Катерина Оседлова — имя этой «бабы», той самой беременной женщины, жены батрака. И слово Катерины переходит в дело, по крайней мере, то слово, которое она дала пионерам.

Она берет своих кур, одну в одну руку, другую курицу в другую, все свое имущество, и говорит мужу, говорит батраку:

— Я иду в колхоз.

— А как же я? — спрашивает муж.

— И ты иди в колхоз.

— Но если я не могу? Ты знаешь, я работаю у Петухова. Что скажет Петухов?

— Хочешь, иди, — говорит Катерина, — а хочешь, не ходи. Я пойду.

— Как же ты пойдешь? Ты мне жена.

— Жена, — отвечает Катерина, — а пойду я вот так. — И показывает, как она пойдет, другими словами, идет. Она доходит до дверей, выходит во двор, но муж догоняет ее. Он кричит:

— Постой! Постой! Погоди. Зря идешь. Теперь в колхоз не берут. Поздно.

— Меня возьмут, — отвечает Катерина. И идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Вперед нужно написать заявление. Разве ты не знаешь, что без заявления не берут? Обожди.

— Нечего ждать, — отвечает ему Катерина. — Мне там напишут. Люди грамотные.

И она идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Куда торопишься? Обожди до завтра. Завтра пойдешь. Завтра и день лучше. Сегодня понедельник. Плохая примета. Старики говорят. Они знают, не ходи.

— Мы с тобой не старики, — отвечает Катерина. — Пускай старики сидят. А я пойду.

И идет.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Мне надо тебя спросить... Всего одно слово...

— Спрашивай, — говорит Катерина.

— Я тебя бил? — спрашивает муж.

— Нет, не бил.

— За волосы таскал?

— Нет, не таскал.

— Пьяным приходил?

— Нет, не приходил.

— Почему же ты от меня уходишь? — спрашивает муж.

— Я от тебя не ухожу, — отвечает Катерина.

— Как же ты не уходишь, когда ты уходишь в колхоз?

— И ты тоже иди.

— Я не могу, — говорит муж, — мне Петухов коня обещал, только чтоб в колхоз не ходил. «Будешь хозяином», — сказал он. Буду хозяином. Ни разу не был хозяином. А ты хозяйкой.

— Ну и живи хозяином у себя, — говорит Катерина. — У тебя будет один конь. А у нас триста. У тебя будет одна корова, а у нас пятьсот. Прощай. Я пойду.

И идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Ты говоришь триста, так они не твои, они общие. А то — мой.

— Мои или не мои, — отвечает Катерина, — а работать на них буду и я. И не на кулака, а на себя и на общество. Ну, я пойду, а то опоздаю. Увидимся. Я иду.

И она идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Погоди. Ты и вправду идешь?

— Вправду, — отвечает Катерина.

— А как же ты идешь? — спрашивает он.

— Вот так, — говорит Катерина и показывает, как она идет, то есть идет.

— Да так и я могу, — говорит муж и тоже идет. — Постой! Постой! — догоняет он ее. — Погоди.

— Нечего мне ждать, — говорит Катерина. — Я уже пришла. Видишь, контора.

— Так, значит, и я пришел, — догоняет ее муж.

— И ты пришел, — отвечает Катерина. И открывает дверь конторы.

— Постой! Постой! — останавливает ее муж. — Разве и мне с тобой записаться?

— Запишись.

— А меня примут?

— Примут.

— Так черт с ним, с кулаком, — говорит муж, — с его работой и с его кобылой. Записывай и меня.

Они входят в контору колхоза, ожидая увидеть контору. Но вместо конторы в конторе они видят не контору, а просто комнату, веселую комнату товарища Молодцева и молодежи. Но эта комната была не только веселой, но и деловой, комнатой нового дела, конторой коллективизации, доказательством того, что дело — бумага и перья, исходящие и входящие — может быть не скучным и сухим, как пыль, но веселым, как эта улыбка вот этого председателя, добродушным, как круглые щеки румяной девушки, делающей подсчет с тем вид