автордың кітабын онлайн тегін оқу О кино и о времени

ЛЮБОВЬ АРКУС

ПОТОКИ ЛЮБВИ

Свой первый журнальный текст Аркадий написал в 1993 году для «Сеанса» — в номер, посвященный 1960-м годам; назывался он «Стиль шпильки». С того раза редкий журнал обходился без Ипполитова, он был будто бы талисман, неотъемлемый элемент стиля, хранитель генетического кода, один из источников невозможного.

Он любил и знал кино не как специалист-киновед, но как тот, кто понимает само вещество искусства, его состав. Чтобы написать о фильме, ему не нужно было перенастраиваться. Аркадий жил в мире, где русские писатели XIX века говорили с древними греками, а живописцы Возрождения уживались с режиссерами киноавангарда. Время Ипполитова не совпадало с календарем, понятия актуальности для него не существовало. Актуальным было только одно: то, что он понял сегодня.

Мы составили книгу из текстов, которые он написал для журнала «Сеанс». Когда мы познакомились с ним и с Шурой Тимофеевским, не было еще никакого журнала, мне было 22 года, они были на несколько лет старше. Встреча с ними была одним из самых удивительных и счастливейших событий в моей жизни. Оба были самородками, отмеченными особой печатью избранных: как будто пришедших в этот мир с уже усвоенным и даже осмысленным знанием обо всем, что было накоплено человечеством на пути самоосознания и движения культуры. Это знание включало в себя историю, литературу, живопись, философию. И оно было не умозрительным, не приобретенным вчуже, а будто бы самолично прожитым, драматичным, драматургичным, до краев наполненным. Шура был эпикурейцем, преобаятельнейшим толстяком, избыточным во всем, Аркадий бесплотным, бестелесным, будто бы ангельским. Оба были нездешние, никому здесь не нужные и ни в чем не нуждающиеся: лишние люди. Поначалу я была их безоговорочной поклонницей, затем — издателем их первых книг. С Шурой я дружила, с Аркадием — прожила целую жизнь, в той степени близости, какая вообще возможна между людьми.

Писать о нем сейчас почти невозможно. Еще слишком больно. Оформлять в слова то, что изо всех сил прячешь в глубине души, то, с чем пока невозможно смириться, — это значит признать, что его уже нет, это значит смириться со свершившимся фактом. А я пока еще нет, не смирилась. Когда звонит телефон, через раз первая мысль: это Аркаша. Или, например, раньше я думала, что самая страшная картина в мировой живописи — «Крик» Мунка; теперь думаю — нет, «Черный квадрат» Малевича. Потянулась к трубке, поделиться этим с Аркашей. Тупо уставилась на экран. Нет, я больше не смогу ему позвонить. Никогда.

«Свобода, как и любовь, не может иметь уточняющих определений», — написал когда-то другой genius loci нашего города, Самуил Лурье. Я любила Аркашу всем сердцем, и он любил меня как умел. Собственно, это единственная причина, по которой мы оставались вместе в очень близкой породненности почти сорок лет. Что к этому добавишь, какие уточняющие определения?

Когда-нибудь о его книгах, выставках, статьях, лекциях будут написаны книги. Его друзья-коллеги уже написали прекрасные тексты о его художественном мире и собрали их в книге «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова». Я понимаю в этой главной материи его жизни очень мало. Я была ему мамкой, нянькой, беспутной сестренкой. Но никогда — ровней. Конечно, у нас были разные профессии, но дело не только в этом, а в том, что рядом с его образованностью, огромной и всеохватной, рядом с его ни на минуту не прекращающимся существованием во вселенной мировой истории и культуры я выглядела просто невеждой.

Он с королевской снисходительностью относился к моему невежеству. Но, если я его о чем-то спрашивала, он воспринимал мой вопрос со всей возможной серьезностью. Так, на мой вопрос о причинах Первой мировой войны он начал отвечать у входа в Александровский парк, через выход к Неве и потом к Петропавловской крепости, потом через всю Петропавловку до выхода из Александровского парка. Я не успевала следить за ходом его мысли, не усваивала и половины, но он как будто не замечал этого. Он был далеко, там, в 1914 году, когда и начался XX век.

Или другой пример. Помню, мы поехали в Комарово. Вот он сел в мою машину в центре. Мы доехали до Комарово, переоделись, сплавали в озере, вышли, обсушились, сели обратно в машину, доехали до города. И все это время, ни на минуту не останавливаясь, он рассказывал мне историю папства. Со всеми папами, как кого звали, какие года они прожили, чем они характеризовались и так далее. Это было за пределами моего восприятия. Но он же жил в том мире. В том, на самом деле, не в этом.

Мне кажется, Аркаша склонен был преувеличивать свое одиночество, свое местоположение в жизни многих людей. Он искренне считал, что абсолютно одинок. Есть только этот город, Эрмитаж, кресло и окно в его эрмитажном кабинете. Для многих людей он значил очень много. Но Аркадий об этом не то что не знал, но в его чувстве одинокости это никак и ничего не меняло. И наша с ним любовь, если что-то меняла, то ненадолго, а потом он опять уходил в себя и его нельзя было дергать, вытаскивать, надо было просто ждать, когда он вернется.

* * *

Его я полюбила сначала за красоту. Глаза слепли просто. Мне так казалось до самого конца. Вот он одевался в передней — пальто, шарф. Я говорю: «Аркаша, какой же ты красивый!» А ему уже было 64 года. Для меня она была предметом неизменного изумления, его красота. Пишу и думаю: Господи! Глазки маленькие, глубоко посаженные, нос сломан, нижняя губа выдается вперед и всегда рассечена. Кожа красная, воспаленная. Откуда у меня было это ощущение его красоты, каждый раз заставляющее изумляться? И сейчас я понимаю, что это была такая лепка природы. Как будто какой-то великий скульптор виртуозно вылепил и лицо, и торс, и руки . . .

* * *

Больше всего на свете он любил свою маму Галину Петровну и сына Данилу. Это была какая-то безмерная любовь. Он никогда не обижался на Данилу. Звонил Данила, не звонил, помнил Данила о чем-то, не помнил о чем-то. Это вообще не обсуждалось. Данила самый прекрасный, самый лучший. Лучше Данилы никого нет на свете. А Галина Петровна была частью его самого, они были связаны неразрывно. Когда она умерла, Аркаша слег в больницу. У него тогда не было мобильного телефона, и он долгие годы категорически отказывался его приобретать. Оля Тобрелутс уговорила его все-таки завести мобильный телефон. Это был просто подвиг с ее стороны, я считаю. С другой стороны, дома ведь теперь была гулкая пустота, и по домашнему телефону 314–54–33 (вот никаких телефонов не помню, а этот, уже сто лет не действующий, в памяти) теперь не отвечал голос Галины Петровны: «Аркаши нет. Что ему передать?» Он так до конца и проходил с этой кнопочной нокией. Хотя я и купила ему на день рождения в подарок айфон. Он небрежно оставил его на столе. И каждый раз, когда я говорила: «Забери свой айфон», он отвечал: «Да-да», но так и не забирал. Та же участь постигла макбук, который я заставила его купить, чтобы он мог работать в поездках, на даче на моей, где мы с ним проводили много времени. Купить-то купили, но, кажется, он даже из коробки его не достал.

Прошел год, я разбила свой айфон и стала пользоваться этим. Вопрос был закрыт. Я говорю: «Ну как ты не понимаешь? Там можно установить ватсап, и сможешь говорить с Данечкой бесплатно в любой стране мира, когда он там находится. Он отвечал: «Да-да», и оставался без айфона. Не хотел его.

Однажды мы поехали на Сицилию дружной компаний: Вася Степанов, Надя Васильева, Шура Тимофеевский, Никола Самонов. У меня была практическая цель — книги Шуры Тимофеевского, два тома. Я готовила эти сборники его текстов поначалу без всякого Шуриного участия и согласия. Мне нужно было, чтобы он мою работу утвердил. А он все не утверждал, потом увлекся и даже написал для второго тома новые тексты. Аркаша потом добровольно взял на себя функции бильд-редактора, каждая картинка в «Весне Средневековья» и «Книжке-подушке» придумана и поставлена им. Но это будет уже потом. А пока мы были в Ортиджии, вдруг позвонил Аркаша из Питера и сказал, что больше не может жить. Что он больше не может и не хочет жить. Это было от него невозможно услышать, потому что он был стоиком, не нытиком, а сказаны были эти страшные слова так твердо и категорично . . . Я поначалу собралась к нему выезжать, но потом связалась с девочками из нашего фонда «Антон тут рядом», и они повезли его к врачам. Больше не может жить . . . Это он не мог жить без Галины Петровны. Я думаю, потому, что он был максималистом. Я думаю, что с уходом Галины Петровны все и началось. Сердечная болезнь, нескончаемая депрессия с короткими ремиссиями . . . В особо тяжелые моменты он переезжал ко мне с чемоданом. В мои обязанности входило пинать его утром: завтрак на столе, и ты идешь на работу. Ему это нравилось. Во-первых, он преодолевал свою невозможность просто выйти из дома, во-вторых, ему нравилось, что его ждут дома с ужином, после смотреть какой-то фильм по его выбору, и вообще совместный быт (очень важно он клал на стол деньги и говорил: «Это на хозяйство»). Надолго его не хватало. Максимум на месяц. «Твоя беда, Аркаша, — говорила я, — что ты не можешь один и не можешь жить ни с кем». «Чистую правду говоришь, — соглашался он. — И что мне теперь делать?»

Конечно, его травмировала травля в соцсетях после выхода его книги про Рим. Больше всего меня тогда поразило, с каким наслаждением эта кучка людей подняла девятый вал агрессии, и как она его уничтожала, и как она его обзывала, и какими только словами. К каждому уничижительному посту приходила толпа людей, и они оскорбляли его. И книгу-то не читали. Ошибки, возможно, и были. Но дело было не в этом, а в том, что начался XXI век, когда вот этот ор и эта травля на какое-то время становится содержанием жизни огромного количества людей. Все равно кого, все равно за что. И знать не знают они Аркадия, не знают времени, о котором он пишет, не читали его книгу, никогда ее не видели. И никак им было не объяснить, что его книги — никакое не искусствоведение. И не путеводители. Это гениальные романы. И еще не только в этом дело. Время становилось все прагматичнее и прагматичнее, экскурсоводы победили искусствоведов, ну и уж тем более писателей об искусстве, да еще таких уникальных, штучных, как Аркадий.

Как еще мы жили? Много смотрели кино. Много времени проводили у меня на даче, где собирали грибы, плавали в озере, составляли меню на день и ездили на маленький крестьянский рынок, где соответственно меню Аркаша придирчиво выбирал продукты, строго следя за тем, чтобы я не покупала лишнего. На даче у Аркаши было особое дачное чтение. Он привозил с собой книги для работы, но читал, выбирая из моего дачного ассортимента: «Семья Тибо», «Отверженные», «Господа Головлёвы» . . . Вечером ужинали на веранде при свечах и опять смотрели кино.

В последний год, когда Аркаша был особенно подавлен тем, что творится в Украине, а потом и в Израиле, он вел совсем уж регламентированную жизнь, наполненную рутинами и ритуалами. Маршрут из своего дома до Эрмитажа и обратно, пешие прогулки по городу; вечерами — одинокий ужин, пасьянс и фоном новости, которые прежде никогда не слушал, а теперь прекрасно разбирался во всех этих политических подкастах и интервью на ютубе.

Отвлекался преферансом. Был азартен. Периодичность игры строго соблюдалась. Играли мы вчетвером — Вася Степанов, Аркадий, Петя Лезников и я. Петя тогда еще очень плохо играл. И Аркаша очень расстраивался, потому что ему неинтересно было у Пети выигрывать, раз он так плохо играет. А ему очень нравился Петя своей скромностью, благородством, глубоким умом — Аркаша хорошо умел чувствовать такие вещи. И все время, когда он был на прикупе, он с Петей играл, объясняя ему, что и как, почему. Потом Петя скачал себе приложение в интернете и стал тренироваться. В какой-то момент вдруг Аркаша заметил, что Петя играет хорошо. И тогда его покровительственность немедленно прошла. Петя стал конкурентом. Но все равно Аркадий выигрывал почти всегда. А когда мы с ним проигрывали, то очень злился и говорил: «Ну вот, старые дураки».

Однажды мы смотрели на даче фильм Джона Кассаветиса «Потоки любви». Главного героя в фильме играет сам Кассаветис. Он писатель-порнограф и очень одинок, а потому его дом наполнен каким-то несметным количеством совсем не нужных ему людей. К нему приезжает его сестра Сара. Ее играет жена Кассаветиса, гениальная актриса Джина Роулендс. Она в депрессии, потому что от нее отказалась ее семья. Дочь при разводе предпочла жить с отцом, а тот не особенно расположен разговаривать со своей бывшей. Сара все время пытается к ним прорваться, но у нее ничего не получается. И тогда она едет к своему брату и видит, что он так же одинок, как и она. И она говорит ему: тебе необходим кто-то, о ком ты мог бы позаботиться, какая-нибудь маленькая зверюшка, например. А брат, разумеется, вообще не понимает, о чем она. Сара не сдается: «Нет-нет, я подумаю об этом за тебя . . . » И дальше она отправляется на какую-то ближнюю ферму, где выращивают домашних и других животных. Писатель стоит на крыльце и видит, как Джина вылезает из машины, а за ней идут две карликовые лошадки, огромная собака, утка, куры с цыплятами, ослик, попугай, кто-то еще, и она их всех ласково погоняет и говорит: «Посмотри, кого я тебе привезла, вот теперь ты будешь о них заботиться!»

На этом моменте Аркаша поворачивается ко мне и говорит: «Господи, это же совершеннейшая ты, Люба!» Я расплакалась и подумала, что лучшего объяснения в любви я в своей жизни не слышала.

* * *

Он часто повторял по разным поводам (я-то тоже проживала тяжкий период моей жизни): «Бедная ты моя, бедная . . . »

И вот я все-таки говорю о нем. Мой бедный, бедный, мой любимый мальчик. Несносный, нежный, горький как полынь, одинокий как перст, великий самоед, ненавидящий себя и свое прошлое, ни во что, на самом деле, не ставящий свои статьи и романы, все, что сделано и пройдено, что ушло в прошлое, и теперь не имеет никакого значения. Потоки любви нужны были, чтобы утешить тебя . . . «Вы верите, что любовь — это единый нескончаемый поток?» — спрашивает Сара. Я верю. И уповаю всем сердцем, что бедного моего мальчика на том берегу встретили Галина Петровна, Шура, Тимур Новиков, Гурьянов, Саша Белослудцев — любимые им и любящие его. И всех их понесли нескончаемые потоки любви.

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН • ИВАН ГРОЗНЫЙ: ВТОРАЯ СЕРИЯ • 1946/58

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН • ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗЫ • 1942

ДВОР КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ И РИСУНКИ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

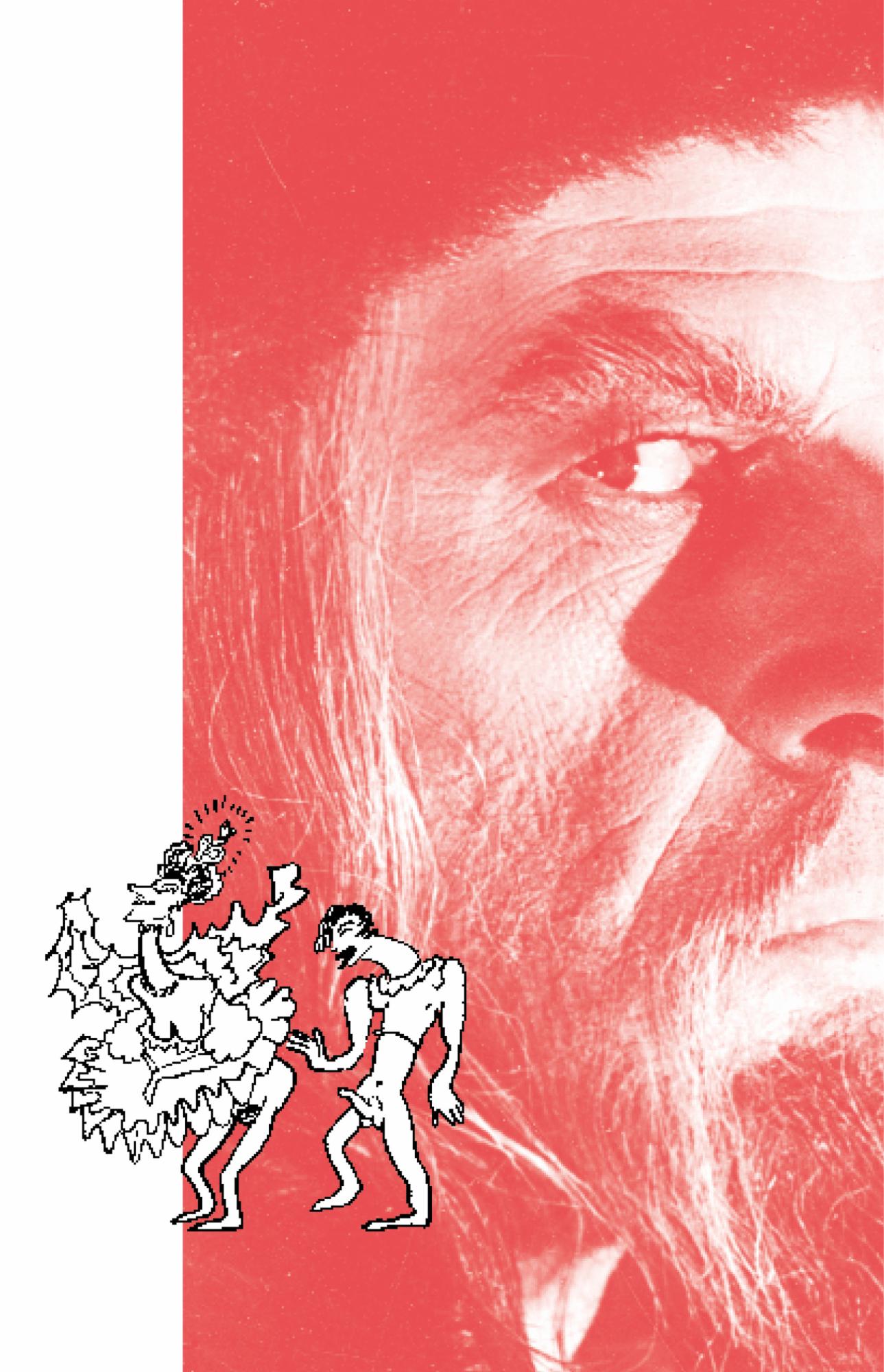

Эйзенштейн не был профессиональным рисовальщиком. Он сам много раз подчеркивал, что никогда, нигде и ни у кого не учился. Поэтому любые попытки рассматривать его рисунки с точки зрения истории искусства бесполезны и несколько наивны. Провозглашать его блестящим и своеобразным рисовальщиком было бы некоторым преувеличением, объяснимым лишь издержками культа. Тем не менее то, что творчество Эйзенштейна-рисовальщика никоим образом не относится к хрестоматийным фактам истории изобразительного искусства, отнюдь не лишает его художественности. Художественность — это столь деликатная сфера человеческого сознания, что какие-либо профессиональные критерии уступают совершенно иным соображениям. Художественность не только размывает границы между искусствами, мешая литературу с музыкой, живопись с поэзией, но и позволяет себе гораздо более кощунственные нарушения, впуская китч в святилище Аполлона, заставляя гениального мастера вдохновляться бездарной картинкой, вознося на высоту совершенной изысканности то, что еще вчера казалось грязным и аляповатым. Художественность — это, по сути, одно из свойств восприятия — ценной, но не результативной области человеческого сознания.

Рисунки Эйзенштейна похожи на его прозу, а проза — на расшифрованную с диктофона бытовую речь. Это постоянно сменяющие друг друга образы, воспоминания, мысли, идеи и замыслы, сознательно не организованные в единое целое и связанные между собой только личностью рассказчика. Они похожи на крутящуюся ленту кинопленки, запечатлевшей бесконечный рой кадров, не реализованных в кинематографе. Многие из этих кадров сам режиссер отверг бы и отбросил при окончательном завершении своей работы, но многие стали бы основой замечательных сцен, которых мировой кинематограф оказался лишен. Об Эйзенштейне никак нельзя сказать, что он не реализовал свои потенции и идеи. «Броненосец „Потёмкин“» и две серии «Ивана Грозного» обеспечили ему славу величайшего режиссера XX века. Однако, перелистывая его записи и анализируя фильмографию, поражаешься, сколько погибло произведений и замыслов — либо физически уничтоженных («Да здравствует Мексика!», «Бежин луг», третья серия «Ивана Грозного»), либо задавленных в зародыше, не реализованных из-за изменений внутренней и внешней политики нашего государства (фильмы о Тамерлане, Пушкине, Джордано Бруно, о золотоискателях Дикого Запада). К такого рода нереализованным замыслам можно отнести и сцены, которые должны были стать частью фильма «Иван Грозный», посвященные двору английской королевы Елизаветы, или «рыжей Бесс», как любил ее называть вслед за Иваном Грозным сам Эйзенштейн. До нас дошли лишь пробы Михаила Ромма на роль Елизаветы, некоторое количество рисунков, посвященных «английской теме», и многочисленные упоминания в дневниках, статьях и заметках режиссера, свидетельствующие о том, что Англия конца XVI — начала XVII века необычайно его привлекала. Сразу бросается в глаза, что XVI век, особенно его конец, имел особую притягательность для Эйзенштейна. Для любого русского интеллигента совершенно однозначное восхищение Эйзенштейна революцией, его тесная связь со столпами советской власти и деятельность режиссера как «культурпреда» красных за границей в 1920-е годы является весьма болезненной темой. Настолько болезненной, что явная революционная марксистско-ленинская идеология сильно мешает восприятию фильма «Броненосец „Потёмкин“». Западному человеку гораздо легче записать этот фильм в десятку гениальнейших произведений XX века, так как отделить художественный факт от его последствий ему гораздо проще.

В умении воспринять художественный факт просто как факт и наслаждаться им как таковым заслуживает всяческих похвал знаменитая Кики, обитательница Монпарнаса, бывшая подругой и моделью всей художественной богемы Парижа 1920-х годов и столь тесно с ней связанная, что вместе с Пикассо, Паскином и Сутином она достигла славы и, можно сказать, бессмертия. Во всяком случае, во время своего пребывания за границей Эйзенштейн был ей представлен и с ней подружился, а по его воспоминаниям видно, что дружил и общался он с людьми разнообразными, но очень нужными и важными. Кики подарила Эйзенштейну свой портрет с надписью: Car moi aussi j’aime les gros bateau et les matelots («Я тоже люблю большие корабли и матросов»). Таким образом она объединила гениальный фильм Эйзенштейна с гораздо более поздним произведением искусства XX века, романом Жана Жене «Керель», весьма изящно определив истоки революционности Эйзенштейна, типологически очень близкие истокам политического радикализма Жене.

Страстная любовь Эйзенштейна к грубой красоте революционного бунта, нежность к строгому очарованию разбойничьего мужского братства прямо вели его в объятья красных. Многие сцены из «Броненосца „Потёмкин“» впрямую напоминают, при всей разности кинематографического языка, сцены с плясками опричников в «Иване Грозном» и являются прямыми предшественниками «ночи длинных ножей» в фильме «Гибель богов» Лукино Висконти. Пластические ценности освобождаются от какого-либо идеологического контекста, утверждая свою полную самостоятельность.

Бесконечно жить «музыкой революции» невозможно, так как человеческого организма просто не хватает на это. Советский кинематограф, или даже, лучше сказать, «красный кинематограф», развивался в направлении от революционной архаики с сильным налетом романтизма к формальному совершенству классицизма, от «Броненосца „Потёмкин“» к «Строгому юноше» Роома и «Бежину лугу» самого Эйзенштейна. В «Иване Грозном» Эйзенштейн неожиданно делает огромный скачок, перейдя от языка высокой революционной классики к наслаждению маньеристическим декадансом культуры, тем самым как бы замкнув круг своего развития. Выйдя из русской культуры начала века, воспев ее разрушение ради красоты революционного бунта, он снова вернулся к идеалам и ценностям своей среды, создав фильм об упоении упадком и найдя радости декаданса в самом неожиданном месте — в кровавом царствовании Ивана Грозного, представшего в его фильме предтечей Людвига Баварского.

Прямолинейные декларации Эйзенштейна, заявленные в его статьях, — о том, что он хотел создать фильм о централизации Руси, о борьбе царя с порочным и отсталым боярством — могли обмануть сталинскую бюрократию и невзыскательного советского зрителя 1940-х годов. Этот обман удался на очень недолгое время, о чем свидетельствует запрет, наложенный на фильм. Впрочем, сам Эйзенштейн выдержал стилистику обмана лишь в первой серии. Далее стало ясно, что к патриотическому пафосу «Иван Грозный» не имеет никакого отношения.

Интеллигенция восприняла «Ивана Грозного» как критику сталинского режима, как трагедию на тему власти и личности и в некоторой степени как раскаяние в жестоком романтизме «Броненосца „Потёмкин“». Этот взгляд весьма поверхностен; он сводит произведение искусства только к результатам нашего политического опыта. На самом деле, как и предписывается законами трагедии, Иван Грозный в конце фильма вызывает не меньшую, если не большую, любовь и восхищение, чем в начале, когда он трактован как идеальный герой сталинского пантеона наподобие Александра Невского из одноименного фильма Эйзенштейна. Эйзенштейн предвосхитил Висконти, восстановив в правах высокие законы классической трагедии. В «Иване Грозном» очевидна сладострастная избыточность, с которой режиссер наслаждается всеми доступными ему излишествами эпохи — концом XVI века. Сегодня она обозначается многими специалистами и неспециалистами термином «маньеризм».

Унизанная блистающими перстнями рука царя, затыкающая рот молодому Басманову, кружение шлейфов, похожее в одно и то же время на канкан и брачный танец скорпионов, оргиастические пляски опричников перед ритуальным закланием юродивого — все это изливается на зрителя пьянящим образным потоком кровавых двусмысленностей, совершенно невозможных в русле эстетики красного авангарда. «Режущая незавершенность мексиканской пластики, эскизность перуанских сосудов, сдвиг в пропорциях негритянской пластики — вот что нравилось моему поколению», — так определил режиссер круг своих эстетических пристрастий, подтвердив тем самым характернейшую тягу своего времени к эстетике антиклассического, столь гармонировавшую с восхищением революционным радикализмом. Тем неожиданнее оказывается его любовь к Ренессансу XVI века, «все равно — в залитой ли солнцем Италии, в Англии, становившейся в лице королевы Елизаветы королевой морей», или в заснеженной России. Эйзенштейн неоднократно изъяснялся в любви к этому времени — времени Ивана Грозного, Рудольфа Второго, Елизаветы, Марии Медичи, — страстно желая создать фильм, посвященный переломной эпохе европейской культуры, которая предсказала все европейские декадансы вплоть до нашего времени. Тем самым он опередил свою эпоху, в 1920-е — 1930-е годы ощутившую острую тоску по классицизму, что выразилось в стиле ар-деко с одной стороны и в искусстве тоталитаризма — с другой. В 1930-е — 1940-е годы мало кто думал о маньеризме — любовь к этому времени и к этому стилю станет характернейшей чертой только конца нашего века, окрещенного расплывчатым термином «постмодернизм».

В «Иване Грозном» осталась лишь одна сцена, посвященная Европе, — сцена представления князя Курбского ко двору польского короля Сигизмунда. При том что Эйзенштейн создавал шарж на польский двор, дабы соответствовать партийному требованию противопоставить Русь Европе, ему не удается скрыть явного наслаждения холодно-отвлеченной красотой изысканного шахматного порядка этой сцены. Изображение польского двора необычайно культурно — и его кокетливая холодность оказывается как будто противопоставленной тяжелому бурлящему варварству Москвы. Второй сценой, так и не осуществленной, должна была стать сцена прибытия русского посольства ко двору королевы Елизаветы.

Наслаждение драмами Уэбстера и Марло, почтение к прелестям Виндзорского леса и восхищение утонченным развратом при дворе королевы-девственницы было характернейшей чертой петербургской культуры модерна — достаточно вспомнить Кузмина и Муратова. Страннейшее переплетение готической рыцарственности с ренессансной увлеченностью мифологией, пасторальной меланхоличности с томительной дворцовой роскошью — все эти противоречивые тонкости путаного времени Елизаветы Английской вносили свежую струю в англоманию, свойственную русским интеллектуалам. Эту мечту Серебряного века о восхитительной двойственности елизаветинского времени Эйзенштейн хотел воплотить в зримых образах, тем самым предвосхитив страстную любовь к английскому маньеризму, пробудившуюся в современном кинематографе.

К сожалению, судить об этом мы можем лишь по небольшим оставшимся фрагментам.

1996 • «СЕАНС» • №12

MARCUS GHEERAERTS THE YOUNGER • QUEEN ELIZABETH I • 1595

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН НА СЪЕМАКХ ФИЛЬМА «ОКТЯБРЬ» • 1927

HARALD SOHLBERG • EN BLOMSTERENG NORDPÅ • 1905

INGMAR BERGMAN • SMULTRONSTÄLLET • 1957