Ольга Н. Савкина

Хроники всего мира

Время расцвета

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Ольга Н. Савкина, 2023

Дирижаблестроение в Германии начала ХХ века пережило стремительный рост и национальную гордость, крах и военный запрет, но под управлением честолюбивых и дальновидных людей обрело время расцвета. Роман рассказывает историю Эммы Остерман, которая проходит этот путь вместе с целой промышленной отраслью.

ISBN 978-5-0056-6612-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Моим родителям

Пролог

— Нет, мама! — Эмма с грохотом захлопнула дверь и сердито уселась на кровать. Юбка раздулась колоколом, на что хозяйка юбки стала остервенело прибивать этот шёлковый пузырь к ногам. Вдалеке на улице раздавался звон проезжающей конки, цоканье копыт, крики газетчиков. Там, за окном, люди выполняли дело, к которому были приспособлены лучше всего, и никто им не мешал, не выставлял запретов и не грозил отослать замуж в Берлин. Как будто газетчик не сможет и в Берлине продавать свои дурацкие газеты.

Эмма от обиды надула губы, словно компенсируя восстановленную благообразность собственной юбки, уже не колокола, а вполне себе девичьего предмета одежды. Юбка была из новых, цвета аметиста, с глубоким глянцевым блеском и тёмно-синими, почти чёрными, вышитыми цветами. Тонким длинным пальцем Эмма принялась водить по цветку. С каждым новым кругом её мысли успокаивались, выстраивались в ряд, обретали форму и логическую последовательность. Нет, в родительском доме она так и останется всего лишь девочкой, ни на что, кроме книксенов, не способной.

Полчаса назад, когда Эмма стояла в очереди маленького почтового отделения и задумчиво рассматривала спину фрау Краузе, она знала, что этот разговор с матерью состоится, что закончится он весьма ожидаемо — скандалом, что мать опять уйдёт нюхать свою соль, а вечером будет пилить отца, чтобы тот поговорил с дочерью и наставил её на путь истинный. Отца Эмма боготворила, но перечеркнуть собственную мечту не могла. Тогда она перестала бы быть собой и, значит, перестала бы быть Эммой Сашей Остерман, дочерью Уве Стефана Питера Остермана, директора шторковской гимназии. На почту Эмма пришла с одной целью — рубить канаты.

Больше всего Эмма любила небо. И словно отвечая взаимностью небо было к ней чуть ближе. Дело в том, что Эмма была высокой. Выше мамы, отца и всех фрау и фройляйн их маленького городка. Родители её рост имели вполне себе средний, выдающимися людьми себя не считали и во всём старались этой середине соответствовать. Эмма же с детства тянулась ввысь: лазала по деревьям, прыгала с соседского сарая, засматривалась допоздна на ночное небо, витала в облаках. Одним словом, Эмма Остерман была не такой как все.

Глава 1. Не такая как все

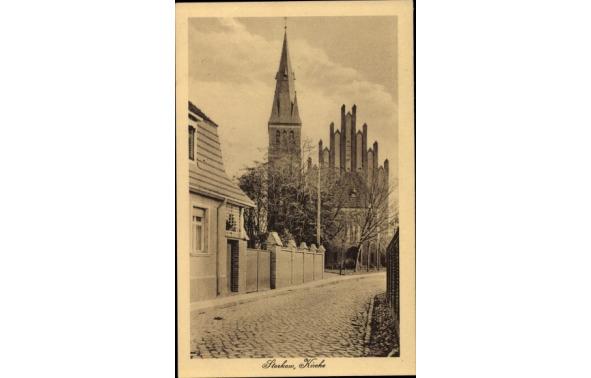

Город Шторков расположился на землях Бранденбургского княжества со всей своей прусской педантичностью — ровнёхонько между озёр, для красоты перепоясав себя каналом. Здесь маленькая Эмма бегала по берегу за воздушным змеем, тайком от родителей лазала на закрытое еврейское кладбище, играла в прятки с подругами возле старого замка, ходила с семьёй в кирху, упиравшуюся в небо неороманскими зубцами, словно короной, болталась после уроков у старого шлюза, гуляла по рыночной площади с младшими братьями: сначала Яковом, потом Клаусом, Арндом, Хеннингом, Иво и, наконец, близнецами Францем и Фрицем. Да, старших Остерманов бездетными не назовёшь. От такого количества отпрысков Лизе Остерман рано высохла, как будто обветрилась. Множество беременностей на её фигуре никак не сказались, оттого ходила она по-прежнему без корсетов, тоненькая как веточка, но какая-то жухлая. Ранняя седина серебрила тёмный узел волос, плечи опустились, взгляд потух — одним словом, фрау Остерман начала уставать от жизни. Её муж, Уве, тем не менее жену любил и печалился оттого, что когда-то весёлая и звонкая девочка пропала, а на её место пришла маленькая старушка. Лизе была младше его на два года, но в свои сорок два выглядела гораздо старше сорокапятилетнего супруга. Целыми днями фрау Лизе сидела в своей комнате или лежала на кушетке и думала о том, какой скорой и безрадостной была её жизнь. Головные боли и усталость стали ей верными спутниками, преданная семье бонна Вилда полностью взяла на себя заботы о детях, хотя собиралась просить отставки уже после Арнда, оттого ничто не мешало Лизе покрываться пылью в своём будуаре и предаваться зряшным мечтам.

Детей, как и положено матери, Лизе любила. Но любовью отстранённой, холодной и выверенной. Желание ограничить хоть как-то семейный круг родственников, вылезающих словно дрожжевое тесто из таза то там, то сям привело фрау Остерман к логичному и по-своему аргументированному выводу: если не показывать детям свою любовь, то, глядишь, и новые отпрыски не появятся. Нюанс, что дети появляются вовсе не от материнской любви, фрау Остерман почему-то упускала. Когда-то маленькая Эмма вызывала такой восторг у Лизе, что ей не верилось в собственное счастье. Поздно обзаведясь детьми — где это видано, чтобы первого ребенка порядочная немецкая женщина рожала к двадцати пяти? — фрау Остерман не могла налюбоваться маленькой крошкой. Тайком от мужа она целовала дочери каждый пальчик, дула в живот и наклоняла над ней свои локоны, пытаясь защекотать эту карамельную конфету до низкого и сладкого смеха. Эмма тянула мамины волосы, Лизе игриво пучила глаза и целовала, целовала, целовала своё невозможное счастье. Никакой Вилды рядом и в помине не было, а Эмма принадлежала только ей. Ей и Уве.

А потом что-то сломалось в привычном Лизе мироздании, и дети защёлкали из неё словно игрушечные яйца из заводной курочки: пык, пык, пык, пык! Лизе не понимала, как это возможно, но Уве с каждым следующим сыном обнимал её по ночам всё крепче, а целовал все жарче, что противиться этому не было абсолютно никаких сил. Она и не противилась. Клевала с тарелки свои зёрнышки, а с другого конца — пык, пык, пык, пык. За девятнадцать лет с момента появления Эммы Лизе так устала, что не могла уже ни видеть, ни слышать свое семейство. Каждый скрип половиц под ногами Уве напоминал ей «пык!», отчего фрау Остерман ничего не оставалось, как притвориться больной или спящей. На тумбочке рядом с кроватью стояли флаконы с нюхательной солью, пузырьки и мензурки с лекарствами от анемии, скуки и старости. Со временем Лизе так уверовала в свою придуманную болезнь и усталость, что и забыла о том, что хотела лишь получить передышку. Теперь семья её действительно угнетала, голова болела, флакончики менялись и добавлялись на тумбочке с какой-то пугающей скоростью, а Лизе всё отказывалась что-то изменить.

Мать знала, что почти наверняка Эмма сейчас сидит на кровати в обнимку с книгой. Эту привязанность Лизе не понимала и оттого не принимала. Четыре года назад Уве поехал на книжную ярмарку в Берлин, чтобы посмотреть новые учебники для гимназии. А привёз оттуда книгу. Одну книгу. У какого-то букиниста заболела дочь, на лечение ушли все сбережения и ничего не оставалось, кроме как распродать последнее. Книжный человек привёз на ярмарку всё ценное и не очень, продавал по дешёвке, не торгуясь, тряс руками и волновался. Уве, обожавший дочь, букиниста прекрасно понимал, но в деньгах был ограничен, поэтому купил лишь одну. «Хроники всего света» была приятно старой, однако не ветхой. Оклад был небогатый, искусный. Тонкие серебряные завитки укладывались по углам в затейливые рисунки: рыцаря на коне, солнце и ветер, дерево и человека под ним. На последнем уголочке была и вовсе маленькая лупа и шестерни. Кожа тонкая, мягкая, тёмно-синего цвета, того самого, каким бывает небо после заката, когда ночь ещё не наступила, но вот-вот. Замочки с книги давно потерялись, но переплёт по-прежнему был крепким, а листы — мягкими. Фолиант упоминание об авторе не имел, когда был издан — неизвестно, гравюры включал не только на военные, но и светские темы, писан был на немецком.

— Двести сорок марок? — изумилась Лизе, когда узнала цену антиквариата. — Да ты спятил. Мы могли запастись углём на всю зиму.

— Но углём не согреть душу, милая. Герр Вайс не торговался, книга явно стоит дороже, — миролюбиво держал оборону глава семейства. — А нам выдалась возможность помочь в беде. Не переживай о зиме, денег я раздобуду.

Раздобыл, конечно, — Уве жену никогда не обманывал. «Хронику» Уве читал в случайном порядке и чаще пользовался книгой для успокоения нервов, чем получения знаний. Младшие дети книгу покрутили и отложили, лишь Эмма и Яков таскали её к себе в комнаты — то ли для того, чтобы рассмотреть гравюры, то ли для чтения. Всё чаще Уве стал находить уснувшую дочь в обнимку с книгой то в кресле, то прямо на кровати. На нежной щеке отпечатывались узоры оклада, Эмма что-то сонно мычала и выпускала из ослабленных рук свою драгоценность. Постепенно Остерман смирился с переездом книги в девичью комнату и уже не пытался проникнуть в глубины «Хроники». Яков же с сестрой достиг консенсуса: то довольствовался пересказами, то читал, когда Эммы в доме не было. Книгу он аккуратно возвращал сестре на стол. Уве поражался, какая редкая гармония сложилась между старшими детьми: они не делили предмет вожделения, а владели им уважительно и с достоинством. Спустя пару лет Остерман спросил у дочери, что так привлекло её в «Хронике», отчего она снова и снова её перечитывает.

— Она учит, — пожала плечами та, словно не удивившись. — Мне кажется, что я могу найти в ней ответы на все вопросы, просто нужно дождаться подходящей главы. Каждый раз, когда я её открываю, то нахожу всё новые слова и ранее не виденные образы. Думаю, как я могла это пропустить? А потом понимаю, что в прошлый раз я думала о другом и меня заботило иное, оттого важными эти вещи не казались. В общем, это приятно: книга как будто старый друг, который не надоедает.

— Чему же ты хочешь научиться у этого друга? — дочь заканчивала гимназию, и пора было узнать, мечтает ли девочка о дальнейшей учёбе или планирует выйти замуж.

— Понимаешь, папа, — Эмма внезапно смутилась, — я хотела бы быть настолько сильной, чтобы делать что-то самостоятельно. А не то, что велит мне муж, отец или государство.

Эта взрослое измышление Уве не удивило, но расстроило. Его девочка собиралась жить и, кажется, жить совсем не той жизнью, которой он для неё хотел.

— Ну что ж, — Остерман погладил Эмму по плечу, — мы с мамой попробуем привыкнуть к этой мысли. Время в запасе у нас есть.

И вот месяц назад время вышло — Эмма закончила тринадцатый класс отцовской гимназии и должна была решить, куда ей податься из родительского дома: в Баденский университет, где начали принимать к обучению женщин, ответить согласием одному из местных кавалеров или же найти работу в какой-нибудь лавке…

Дочка же наверху мерила шагами свою маленькую комнату. Временное успокоение сменилось пружинистой активностью, которая требовала выхода. Снова и снова Эмма по памяти цитировала письмо, которое теперь лежало на почте с круглым штемпелем на конверте «☆ Шторков ☆ –1 VII.17.06–»:

Труд Вашей жизни уже стал легендой. Ваш триумф — это триумф немецкого характера, немецкой воли и немецких технологий. Невероятно, чего человек может достичь с помощью стихии. И пусть природные силы не могут быть изменены или уничтожены, но они вполне могут противостоять друг другу. Чтобы не зависеть от воздушных потоков, требуется более существенная сила, чем ветер — и Вы это доказали. Прошу Вас оказать честь и стать подобной силой для меня. Я завершила обучение в гимназии, окончила корреспондентский курс стенографирования, владею французским, польским, английским и итальянским языками, не побоюсь любой работы, даже низкой: работать на кухне, убирать комнаты или стирать бельё. Прошу дать мне шанс пройти все трудности вместе с Вами и иметь причастность к Вашей воодушевляющей борьбе с обстоятельствами.

Письмо было коротким. Эмма переписывала его десятки раз, пока содержание её полностью не удовлетворило. Ей не хотелось выглядеть жалкой или безумной. Мечта требовала реализации и иного варианта Эмма не придумала: нужно захватить тот ветер, который есть. Пусть его порывы иногда ломают и рвут нити, но каждый, кто ходил под парусом или запускал воздушного змея, знает — если ты поймал свой поток, он выведет тебя к цели. Эмма отважилась написать человеку, ставшему одновременно и героем, и посмешищем империи. Говорят, кайзер Вильгельм II называл его «самым тупым из всех южных немцев». Но разве можно путать тупость и упрямство? Герой Эммы имел гибкую мораль и сильный дух. Его бизнес не раз терпел крах, но снова и снова возрождался, словно феникс из пепла. «Вполне естественно, что никто не поддерживает меня, потому что никто не хочет прыгать в темноту. Но цель моя ясна и расчёты мои верны», — цитировала упрямца «Берлинская биржа». Эмма прыгнуть в темноту совсем не боялась: она была слишком молода, чтобы взвешивать все риски.

В коридоре затопали многочисленные ноги. Братья неслись с улицы во весь опор: время ужина. Комната мальчиков находилась напротив по коридору, она была самым большим помещением в доме. Раньше там были спальни родителей, но, когда Лизе забеременела пятым, Остерман нанял плотника, который сломал перегородку между комнатами, а затем вместе с помощником расставил кровати мальчиков и парты для занятий. Супруги переехали на первый этаж в гостевые комнаты, рядом с кладовой и столовой. Вилда ютилась в каморке через стенку от Эммы. Её чуткий баварский слух не раз пресекал по ночам малейшую возню в детской. Спустя двенадцать лет интерьер мальчишеской комнаты полностью изменился: пропали парты, с краю от окон стояли двухъярусные кровати старших братьев, напротив с одной стороны спал Иво, с другой — сдвинутые углом койки Франца и Фрица, чтобы близнецы могли шептаться голова к голове. Меж окнами до самого потолка высился книжный шкаф, а в центре комнаты стоял большой круглый стол, бывший обеденный, который теперь использовался для занятий. Он был вечно завален тетрадями, перьями, засохшими чернильницами и сломанными карандашами. Вилда не теряла надежды воссоздать на столе порядок, но хаос побеждал её устремления снова, и снова, и снова. Жизнь в этой комнате лезла изо всех щелей, и поделать с этим ничего было нельзя.

Наконец в коридоре послышались шаги Якова. Спутать их Эмма не могла — брат ходил с тростью. В детстве тяжело переболев краснухой, он получил осложнение на суставы. Артрит измучил мальчика, скрутил правую ногу. Боли его практически не оставляли, оттого ребёнок рано стал терпим к испытаниям, которые сыпались на его голову. В свои четырнадцать Яков едва ли был выше десятилетнего Хеннинга, однако в выдержке и мудрости мог соперничать с отцом. Эмма открыла дверь и высунула голову в проём:

— Отправила! — шёпотом сказала она в полумрак.

— Мама тебя убьёт, — ответил полумрак, и в комнату тихо вошёл брат.

Яков прикрыл за собой дверь и устало опустился в кресло. Тёмные вихры придавали мальчику вид цыгана, а спокойное и умное лицо — вид цыгана интеллигентного, почти аристократа. Эмма легонько поцеловала его в макушку, брата она любила едва ли меньше, чем отца.

— Уже, считай, убила. — Эмма со вздохом уселась на кровать. — Мы разругались сразу, как я вернулась. Не знаю, отчего она решила узнать, где меня носило, видимо, интуиция.

— Не путай интуицию и хорошую память, — Яков вытянул больную ногу, прислонил трость к подлокотнику. — Позавчера на дне рождения Иво ты ляпнула, что остаться в родительском доме равносильно тюремному заключению. А ты, мол, не птица, чтобы сидеть в клетке. Ну, вот теперь жди, птичка, когда тебя ощиплют.

— Брось, нашей матери всегда было плевать на то, где мы и чем занимаемся. Вилда сделала для нас больше, чем она.

— Тем не менее, она мать. А ты её дочь. И у неё есть все права…

— … чтобы ощипать меня, — договорила за братом Эмма, — я помню. А вы как сходили?

— Я был у папы в библиотеке, а остальные играли в футбол на пустыре. Клаусу мячом разбили нос, но, по-моему, ничего серьёзного.

— Вилда вас убьёт, — Эмма повторила фразу с той же интонацией, что и Яков. Оба засмеялись, очень уж похоже получилось.

Помолчали, прислушиваясь к звукам улицы и шуму в детской. Им не нужно было говорить, они понимали друг друга с полуслова и даже полумысли.

— Ты уверена? Что всё сделала правильно? — Яков смотрел на сестру умными голубыми глазами. Он ужасно походил на мать, тот же овал лица, те же ямочки на щеках. Через полтора месяца ему исполнится пятнадцать, и несмотря на недостаток роста, Яков не выглядел подростком, в нём уже начал формироваться молодой мужчина.

— Я задыхаюсь здесь. Одно и то же: учёба, дом, подруги…

— Я.

— Да, ты. — Эмме стало грустно. — Но я уезжаю не от тебя. Ты же знаешь. Я не смогу жить без воздуха. Небо для меня всё. Хорошо, не всё, — перебила сама себя сестра, — но многое. Я люблю тебя, люблю отца, но не могу отдать всю жизнь на эту любовь. Я хочу сделать то, о чём будет говорить вся империя. Я хочу прикоснуться к великому, действительно большому и настоящему, тому, что останется в веках.

Яков смотрел на неё долгим взглядом, потом вздохнул, встал:

— Что ж. Ты истинная женщина двадцатого века. И ты моя сестра, я буду гордиться тобой в любом случае.

И вышел из комнаты.

На ужин подавали густой гороховый суп-пюре с фрикадельками, крупный отварной картофель, посыпанный мелкими каперсами и политый растопленным травяным сливочным маслом, селёдочные рольмопсы с корнишонами, салат из домашних овощей, что росли на огороде за домом, детям к чаю дожидались остатки «деревянного» пирога. Вообще-то это рождественское лакомство, но в воскресенье справляли день рождения Иво, и именинник запросил у кухарки Анны именно его. Вилда ужинала вместе с семьёй, приглядывая за близнецами. Она сидела в торце стола, рассадив шестилеток справа и слева от себя. Конечно, напротив отца должна была сидеть мама, но в доме Остерманов все уже давно махнули рукой на условности — порядок за ужином был важнее, а Вилда умела усмирить близнецов одним взглядом. Так они и сидели за длинным столом: Уве, справа от него Лизе, Клаус, Арнд и Фриц, слева — Эмма, Яков, Хеннинг, Иво, Франц и Вилда.

Погодки Клаус и Арнд весь ужин шептались о прошедшем футбольном матче: кто как забил, да кто как обвёл защиту, да как прилетело мячом Клаусу прямо в лицо. Хеннинг и Иво, десяти и восьми лет от роду, ели деловито, споро, видимо, затеяли ещё прошвырнуться вечером до сада, где строили на дереве шалаш. Близнецы ковыряли селёдку и ждали, когда подадут уже сладкое. Эмма с тяжёлым сердцем ждала разговора с матерью, отец читал вечернюю газету, Яков жевал, задумчиво глядя в темноту за окном, Вилда шикала на детей. Лизе осмотрела своё семейство и вздохнула. Это было сигналом: дочь отложила вилку и переглянулась с Яковом.

— Дорогой, ты знаешь, чем занимались сегодня твои дети?

— М-м-м-м… — Уве нехотя оторвался от газеты, но взгляда не поднял. — Подозреваю, что были счастливы?

— Это как сказать, — Лизе рукой отвела газету от лица мужа. — Твоя дочь уезжает из дома!

— Мама! Я пока что никуда не уезжаю! — лицо Эммы вспыхнуло, руки на коленях сжали салфетку. Яков под столом положил на них свою ладонь, сестре сейчас требовалась поддержка.

— Так. А куда же ты планируешь уехать, милая? — отец не сердился, просто спрашивал. — И, самое главное, когда ты хотела уведомить об этом нас с мамой?

— Пап… Я просто написала прошение о работе. И я не знаю, пригласят меня или нет. В университет я заявляться не хочу, по крайней мере, сейчас.

— При любом раскладе её ждёт дорога в Баден-Вюртемберг, — тихо встрял Яков.

— Замуж, я так понимаю, ты не собираешься? — вскинулась мать.

— Мне кажется, у нас достаточно детей в доме, зачем тебе ещё и внуки? — холодно заметила Эмма.

Фрау Остерман со стуком отодвинула кресло, кинула салфетку на стол и с укором сказала мужу:

— Ты будешь молчать?

Она вышла из кухни, хлопнула дверью в свою комнату и воцарилась тишина. Младшие дети сидели не шевелясь. Вилда досчитала до пятнадцати и шепотом приказала близнецам выходить из-за стола.

— Пусть останутся, — строго сказал отец. — Все должны знать, что я скажу.

Эмма выпрямила плечи и стала ещё выше. Отец никогда на неё не кричал. Навряд ли это произойдёт и сейчас. Но пришло время отстаивать собственную позицию, а значит — сделать ему больно. Больно Эмма делать не хотела.

— Никто и никогда не смеет так разговаривать с матерью. Она дала вам жизнь. Нет ничего ценней этого. И даже если вы находите её участие в своей судьбе недостаточным, это не значит, что мама что-то должна вам сверх того, что уже дала.

Голос Остермана словно отсекал камни от скалы. Он смотрел на своих детей внимательно и строго.

— Но папа…

— Помолчи, Эмма. Я никогда не был строг к тебе, хотя, вероятно, следовало. Ты моя единственная дочь, и мы с матерью вложили в тебя всю любовь, которую накопили к твоему появлению. Не будь неблагодарной.

— Мне уже…

— Я знаю, сколько тебе лет. И я знаю, чего ты хочешь. Ты вольна поступать, как считаешь нужным. Но мы по-прежнему твои родители. Мы отвечаем за тебя и твоих братьев. Мы отвечаем за единство семьи. Даже когда вы все вырастите и разъедетесь из этого дома, каждый из вас будет соединён с ним невидимой нитью. Эта нить называется родство. Ты должна извиниться перед мамой. А потом мы поговорим с тобой наедине о поездке.

Эмма повесила голову. Мальчишки смотрели на неё во все глаза. Вилда переводила взгляд с Эммы на Уве и изо всех сил посылала ему сигнал быть с ней помягче. Однако Остерман ничего этого не видел. Он смотрел на дочь, на пробор её пшеничных волос, на сгорбившиеся плечи. Уве видел, как Яков аккуратно сжал своей рукой ладонь сестры.

— Хорошо, папа. Я извинюсь. Прямо сейчас.

Словно воздушный шарик, дочка сдулась и сникла.

— Идите наверх, — сказал Уве уставшим голосом.

Задвигались кресла, зашуршали одежды, дети молчаливо потянулись из столовой. Вилда шла за выводком, оглядываясь назад.

— Яков, живо в комнату!

Встал и Яков, опёрся на трость, коснулся плеча сестры в качестве поддержки.

— Спокойной ночи, папа.

— Добрых снов, сынок.

На лестнице раздавались затихающие шаги. Анна уже давно перестала брякать на кухне посудой и ушла в огород. Отец и дочь остались вдвоём.

— Прости меня, пап… Я была зла. На маму. Я ведь помню, как в детстве она играла со мной, заплетала косы, наряжала. Я помню её руки. И запах. И смех. Где та наша мама? Почему она перестала быть такой? Почему она перестала нас любить?

Уве долго молчал, потом сложил газету, встал из-за стола и прошёлся по столовой. Эмма исподлобья следила за ним взглядом. Ей было горько и стыдно одновременно. Отец вернулся к своему креслу, облокотился о спинку, посмотрел на дочь.

— Я думаю, она всё ещё нас любит. Просто снизила интенсивность любви. Теперь, когда ей нужно поливать любовью не только тебя и меня, но и ещё семерых твоих братьев, очевидно, что ручеёк на каждого из нас станет мельче и скуднее. Но это не значит, что он прекратился. Быть матерью — тяжёлый труд. И даже если тебе кажется, что она ничего не делает: просто сидит дома, то это не так. Ты не видишь и половины заботы, которую даёт тебе мама. Тебе и твоим братьям. Ты пока не ведаешь усталости, девочка. Ты сильная, инициативная, напористая. Проблема лишь в том, что ты не мудрая.

— Как же стать мудрой, папа? — Эмма подняла голову и посмотрела на отца.

— К сожалению, это произойдёт само. И к ещё большему сожалению, это произойдёт только с потерями. Лишь боль учит нас мудрости.

— Я могу снять голыми руками чайник с плиты! Или держать над огнём ладонь! Сколько скажешь!

Уве тяжело вздохнул.

— Чтобы стать мудрым, нужно держать над огнём душу… Бывает, что и физическая боль ума не прибавляет. Но потери — всегда. Если ты действительно хочешь уехать из дома, не оставляй маму с разбитым сердцем. И, самое главное, не оставляй себе такие воспоминания. Возможно, других у тебя больше не будет — никто не знает, что тебя ждёт на том конце путешествия…

Внезапно Эмма поняла, что по лицу её катятся слёзы, что ей ужасно жаль маму, и папу, а жальче всех стало себя. Бедная она бедная, куда она лезет, тут, дома, тепло и комфортно, зачем ей нужна эта драка, ведь это не её борьба. Вышла бы замуж за сына аптекаря или даже бургомистра, стала бы бургомистровой невесткой, нарожала бы детей, располнела бы, переманила Вилду… Эмма плакала и смеялась одновременно.

— Ты чего? — удивился Уве. Истерику у женщин он, конечно, встречал, но дочь его отличалась психическим здоровьем. По крайней мере, раньше.

— Бур…. бур… бургомистрова невестка, — захлёбываясь от смеха, пробулькала Эмма. — Представила, что я — бургомистрова невестка и Вилду у вас увела. Папа, я бою-ю-ю-у-у-усь…. Вдруг он не ответи-и-и-и-т… — Эмма снова заревела, теперь уже во весь голос, давая волю слезам.

Отец удивлённо покачал головой, взял со стола льняную салфетку и протянул дочери.

* * *

Спустя три недели, когда Эмма потеряла всякую надежду и тайком начала изучать рекламный проспект Тюбингенского университета в Бадене, почтальон принёс открытое письмо. На лицевой стороне в корзине с розами сидела девочка. От цветочной гондолы тянулись стропы к дирижаблю из незабудок, юный пилот бодро крутила руль и улыбалась. Надпись была почему-то «С Новым годом!». На обороте было несколько строчек: Уважаемая фр-н Остерман. Вы окажете мне честь, если примете приглашение о работе в «Дирижабли Цеппелин Групп». Фердинанд фон Цеппелин

— Вилда! — Эмма задохнулась. — Во сколько уходит утренний поезд на Берлин?

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

© oldthing.de

Глава 2. На Берлин

Эмма складывала вещи торопливо, словно Цеппелин назначил ей приступить к работе завтра в восемь, а не абы когда. В саквояж летели чулки, панталоны, дневные рубашки, корсетные лифы и подвязки для чулок. Ехать Эмма планировала в дорожном костюме, тёмном, но лёгком, которому были не страшны ни пыль, ни дым. С собой она брала лишь два платья: коричневое учебное, простое, на каждый день, и тёмно-синее, с пышными рукавами, — на выход. «Счастливая» фиолетовая юбка, пара блузок на смену и жакет уже лежали в маленьком деревянном чемодане. Остальную одежду, включая верхнюю, шляпки, обувь, а также книги, средства для ухода и простенькие украшения Вилда отправит позднее с нарочным. Между кружевами и батиком в багаже лежала книга, заботливо упакованная в коричневую бумагу и перевязанная шпагатом. Отец долго молчал на просьбу Эммы вывезти «Хронику» из дома, а потом ответил — что ж, пусть хоть что-то напоминает тебе о семье. Дочь благодарно поцеловала ему руку и убежала наверх.

Яков как-то посерел, осунулся. С сестрой они раньше надолго не расставались, и каково ему будет стать старшим ребёнком, он не понимал. Вилда упросила Эмму уехать в четверг утренним поездом, чтобы у той было время и привести себя в порядок по приезду, и осмотреться, и пообщаться с начальством. Так у Якова появилось три лишних дня, чтобы собраться с мыслями.

— Я буду тебе писать, так часто, что даже надоем, — щебетала Эмма, сидя с братом на кровати и обняв его крепко-крепко.

— Не будешь, — рассудительно и глухо отвечал тот: лицом он уткнулся в сестринское плечо, — тебя закрутит новая жизнь. Сначала мы будем получать письмо в неделю, потом раз в месяц, а затем станем узнавать о твоих успехах из газет. Ведь ясно же, что твои успехи будут совпадать с достижениями Цеппелина.

Эмма чмокала его в макушку, покачивала в объятиях и была счастлива. Маленькая ложь её не заботила, ведь любовь измеряется не письмами. Яков же предчувствовал долгую разлуку и впервые на сестру злился, хотя злости этой не показывал. Однажды вечером Вилда застала его в столовой, задумчивого, сгорбленного, смотрящего в одну точку.

— Уж не о том ли вы задумались, юноша, что вам пора спать, а вы ещё и не умыты? — строго заметила няня.

Яков рассеянно посмотрел на её крупное лицо, высокую фигуру, истинную немку: простую и энергичную, и спросил:

— Вилда, ты нас бросишь?

Вилда Вебер была привязана к детям Остерманов, но разделяла жизнь собственную и хозяйскую. От этого простого вопроса ей внезапно стало жарко, отчего фрау Вебер обрела пунцовую окраску, покрывшую ровным слоем не только лицо и шею, но и кожу головы, грудь, спину, тыльную сторону рук и, кажется, даже икры. Одним словом, Вилда должна была соврать, но знала, что ложь уже заметили.

Овдовев рано, так рано, что даже не поняла собственного статуса, Вилда нашла в семье Остерманов собственное счастье. Муж Вилды, красавец Мартин, на следующий день после свадьбы поехал из Тиммдорфа проведать на ферме отца, который заболел и на венчании быть не смог. Путь он выбрал короткий, через озеро. Лошадь оступилась, проломила всем весом не толстый ещё декабрьский лёд Дикзе и увлекла за собой верного хозяина. Вилда, рослая, сильная, не дождавшись мужа, на следующий день пошла по сугробам одна, нашла полынью, вернулась за помощью в деревню, погодила, пока мужики вытащили кобылу и Мартина, а потом ушла домой, завязала на балке петлю и повесилась.

Спасли, понятное дело, соседка как чуяла — бежала следом. Вилда никогда о Мартине не плакала, потому что смысл, но внутри у неё осталась лишь пустота и более ничего. Спустя год Вилда поехала домой, в Баварию, но по дороге увидела объявление о поиске няни в Шторков и решила, что родителям её каменное лицо никак дни не скрасит. Вышла на станции, нашла гимназию, поговорила с Уве, да так и прижилась. Иногда в ней что-то шевелилось тёплое, трепетное, но она запрещала себе привязываться к воспитанникам: всё пройдёт — пройдёт и это.

— Все когда-нибудь бросят тебя, Яков, — решилась Вилда, — мы рождаемся одни и умираем одни. Ты должен понять, что сестре нужно сделать следующий шаг. Никто никому не принадлежит, и ты не вправе даже видом навязывать Эмме вину за её решение. Когда тебе придёт время сделать выбор, ты поймёшь, о чём я говорила.

Возможно, Яков и пытался в эти дни держаться чуть бодрее, но попытки были не слишком успешными. Вилда по-своему жалела мальчика — он достаточно натерпелся, но помнила, что бог даёт каждому испытание по силам, и облегчить Якову эти испытания она не могла.

Поезда мимо Шторкова ходили четырежды в день: два утренних и два вечерних. Выезжая из Грунов-Даммендорфа, составы добирались до Кёнигс-Вустерхаузена, а там поворачивали на Берлин. Пересадка в столице займёт время, поэтому Эмма решила не затягивать и ехать на первом поезде в 7:40. Прощальный семейный ужин прошёл как обычно: близнецы крутились как юла, Вилда старалась придать этим механизмам статичное состояние, средние дети стремились поскорее покончить с едой и заняться своими делами — через неделю начинался учебный год и они, как и все дети мира, стремились догулять и доотдыхать, пока их не закрутила школьная рутина. Яков ел сосредоточенно, мама была вялой, лишь отец нарушил традицию и ужинал без газеты. Эмма чувствовала нетерпение и ответственность перед завтрашним днём, оттого дёргалась, ела мало и часто поглядывала на каминные часы. В итоге она решилась на демарш и отпросилась из-за стола под предлогом контрольной проверки багажа перед отъездом.

В комнате Эмма подошла к окну и длинно выдохнула. Она ужасно волновалась: что сядет не на тот поезд, потеряет все деньги в Берлине или сама потеряется в Фридрихсхафене, конечной точке путешествия, не понравится Цеппелину или напортачит в первый же рабочий день. Она беспокоилась о том, о чём волнуется каждый человек перед ответственным рывком. Отец выдал ей из семейных накоплений сто марок, да двадцать у неё было собственных, заработанных то там, то сям по мелочи у знакомых. Этого должно было хватить на билеты до Боденского озера и первый месяц работы. Адрес верфи был указан на открытке с цветочным дирижаблем, Эмма в тот же день сбегала на станцию, посмотрела атлас железных дорог, убедилась, что ехать прилично — три дня, и это не считая возможных задержек. Приглашение Цеппелина лежало теперь в упакованной книге: ценное в ценном, две самые дорогие Эмме вещи охраняли друг друга. Вечером первого дня, вся на взводе она открыла «Хронику» в надежде найти ответ на самый главный сейчас вопрос — сложится ли? Мягкие страницы распахнулись бесшумно, словно тканые. Взгляд ухватил

Ветры, богиня, бегут пред тобою; с твоим приближеньем

Тучи уходят с небес, земля-искусница пышный

Стелет цветочный ковёр, улыбаются волны морские,

И небосвода лазурь сияет разлившимся светом1.

Эмма вздрогнула. Лазурь, ветры, небеса, волны морские. Ну ладно, пусть не морские, а озёрные. Это слишком явный знак. Отлистала к началу главы: тонкие готические буквы сложились в «Открытый секрет для пользы людей, нуждающихся в знаниях». Цитата совершенно точно была из «Природы вещей» Тита Лукреция Кара — поэму изучали на уроках философии, и не менее точно Эмма этой главы раньше не читала. Заложив страницу открыткой, она решила — разберусь потом, когда будет время. Богиня, надо же. И улыбнулась.

Сейчас, глядя на родной город, она не улыбалась и даже думать забыла об этом странном знаке. В дверь постучали, Эмма вздрогнула от неожиданности и отвернулась от окна. Вошёл отец, оглядел беспорядок в комнате, бельё на кровати, открытые баулы.

— Собралась?

Эмма стремительно подошла к отцу, обняла за шею, как когда-то давно, в детстве, — только теперь она была выше его, пусть немного, но выше, и смотрелись они, наверное, странно. Сердце Уве сжалось, он приобнял дочь и успокоительно прошептал «ну-ну». Так постояли с минуту, затем отец отстранился, взял её за руки и сказал:

— Когда мы с мамой только поженились, я был рад, ужасно рад и влюблён, но и страшно паниковал. Мне предстояло уехать из родительского дома и начать самостоятельную жизнь. Я не знал, как всё сложится, не знал, где мы будем жить, был уверен лишь в одном: без Лизе жизнь будет неполной. Хочу, чтобы ты знала — страх это нормально. Не боятся только глупцы. И даже смелым людям иногда не везёт. Ты очень смелая, но я не знаю, как всё сложится. Помни лишь, что у тебя всегда есть куда вернуться. И ещё знай, что я безусловно верю в то, что ты боец, что ты не сдашься от первой неудачи. Не забудь, что ты покинула этот дом ради цели: делать что-то самой, а не то, что велит тебе муж, отец или государство.

Уве улыбнулся

— Ты запомнил?!

— Я помню всё. Каждый твой день. Потому что люблю тебя.

Встали по обычаю рано. Кухарка Анна приготовила Эмме сытный завтрак — бог знает, когда ребёнку удастся поесть в дороге, и сложила в плотную коричневую бумагу несколько бутербродов. Эмма упиралась, как могла, она считала себя вполне взрослой женщиной — не хватало ещё с перекусами возиться.

— Возьми, — настоял отец, — у тебя не так много денег, чтобы тратить их по пустякам. Это и будет взрослое решение.

Путешественница надула губы, но свёрток взяла, уложила его в саквояж сверху. Ехать на станцию она планировала на велосипеде с багажной корзиной.

— Оставлю его у смотрителя, — наставляла она Клауса, — а вы потом с мальчишками заберёте, хорошо? — Брат покивал.

Стали прощаться: Вилда вывела детей в столовую, в тесном коридорчике было бы не протолкнуться. Близнецы дёргали себя за короткие штанишки и хихикали. Эмма чмокнула их и велела — не балуйте! Иво и Хеннинг обняли сестру с двух сторон, получили свои поцелуи и наперегонки убежали наверх. Клаус и Арнд, вытянувшиеся за лето, в новых матросках и бриджах, внимательно смотрели на сестру. Эмма поочерёдно обняла и их, покачала в объятиях.

— Слушайтесь Вилду и папу. — Осеклась и добавила, — И маму тоже.

Мальчики остались. Пришла очередь Якова, он сунул сестре маленькую записку:

— Прочтёшь в поезде. Писать ты, конечно, будешь редко, но не забывай нас, ладно? — Трогательно хлюпнул носом и привалился на здоровую ногу. Эмма положила свёрнутый квадратик в карман дорожного жакета, сжала брата крепко-крепко, склонилась над его ершистой шевелюрой и прошептала в самое ухо — я люблю тебя. Повернулась к Вилде, та стояла навытяжку, почти такая же высокая, как и сама Эмма, и смотрела одухотворённо, словно гордясь своей воспитанницей. Девушка протянула ей руку, поблагодарила за всё. Вилда отступила с мальчиками на шаг назад, давая место родителям. Эмма подошла к матери, которая смотрела на всё каким-то отсутствующим взглядом, присела в глубоком реверансе, уставилась в пол и замерла. Лизе положила дочери ладонь на сложенную затейливым узлом косу и прошелестела — что ж, поезжай. После этого она развернулась и через столовую прошла к себе в комнату. Раздался тихий скрип пружин: Лизе легла на кровать.

Эмма распрямилась во весь рост, повернулась к отцу. Тот изо всех сил держал лицо, стоял спокойный и даже расслабленный.

— Что ж, девочка, все слова сказаны. Не будь безрассудной, отдавайся делу всем сердцем. — Уве протянул дочери руку как равной, пожал. У Эммы ком застрял в горле, она бы и хотела, не смогла бы ответить. От волнения она закхекала, вышла в коридорчик. Семья потянулась за ней. В полутьме надела шляпку, распахнула дверь — и волнение внезапно улеглось, словно рассеялось вместе с сумраком. Солнечное утро пронизало весь город, блестел велосипедный звонок, люди шли вдалеке по своим делам, мимо пробежал мальчишка-молочник, на ратуше часы стали отбивать семь.

— Пора, — сказала Эмма и повернулась к своим. Отец уложил в велосипедную корзину чемодан и саквояж, братья вывалились гуртом на улицу, Вилда стояла в дверях. — Пора, — повторила Эмма, села на велосипед и оттолкнулась. Поехала сначала медленно, потом всё быстрей и быстрей. В конце улицы не удержалась и оглянулась на дом: родные махали ей вслед и улыбались. Эмма прощально потренькала звоночком и скрылась за поворотом…

* * *

На станцию Эмма доехала минут за пятнадцать, дошла до знакомого служащего, герра Ланга (тот и вправду был ланг: длинный как жердь, одного роста с Эммой, и сухой как камыш), отдала ему велосипед, попросила придержать у себя, пока мальчишки не заберут, вытащила из корзинки вещи и пошла к кассе. За две с половиной марки купила билет в третий класс до Берлина, узнала, что поезд должен прибыть на Силезский вокзал в половину двенадцатого. В столице Эмме нужно было добраться до центрального вокзала и там пересесть на пассажирский, а если повезёт — на экспресс до Мюнхена, а оттуда опять же поездом или с почтовым дилижансом до городка Фридрихсхафен на Боденском озере, на берегу которого стояла бывшая судоверфь, теперешнее пристанище дирижаблей и амбиций графа фон Цеппелина. В ожидании поезда Эмма устроилась у бюро, расположенного рядом со станционным телеграфом. Это была её задумка — написать первое письмо ещё до отправления. Посмотрела в окно, вдохнула, выдохнула и застрочила по желтоватому листу бегло, споро:

Мои самые дорогие люди! Я на станции, жду поезд. Добралась нормально, велосипед оставила Лангу. Папочка, не волнуйся, чемодан совсем не тяжёлый. Милый Яков, пожалуйста, не печалься. Прости, что увезла «Хронику» с собой, надеюсь, ты когда-нибудь навестишь меня и сможешь вновь подержать её в руках. Вилда, я телеграфирую тебе точный адрес после того, как обустроюсь, чтобы можно было отправить вещи. Заранее благодарю тебя за хлопоты! Я чувствую воодушевление и волнение, надеюсь, что первое мне поможет, а второе не помешает. Может быть, спустя год или два я прилечу к вам в гости на дирижабле, то-то будет представление во всём городе! Обнимаю вас крепко и умоляю — не грустите. Я постараюсь писать при любой возможности. Люблю, ваша Э.

Подписала конверт, передала его с монеткой в маленькое окошечко телеграфисту, который крутил ручку клавишного перфоратора Сименса, взяла вещи и вышла на платформу. Большие станционные часы показывали семь двадцать пять. С минуты на минуту должен был прибыть поезд. Эмма оглянулась на здание вокзала: двухэтажное с пристроем, из красного обожжённого кирпича, с большими арочными окнами и черепичной крышей. По лету вокзал почти полностью затягивало плющом и диким виноградом, отчего в воздухе стоял сладкий дурманящий запах и тихий гул пчёл, снующих над этой зелёной массой. Кирпич укрывало словно одеялом, лишь при сильном ветре живая стена колыхалась, то там, то сям приоткрывая красные кусочки старого дома. Чуть поодаль стояла белая водонапорная башня с фахверковыми перегородками, строгая и нарядная, как замужняя дама. С крыши её взметнулась воробьиная стая, потом вдалеке раздался шум, свист и показался чёрный глянцевый локомотив, который выбрасывал клубы белого пара в прохладное ещё летнее небо. Замедлив скорость, поезд проехал мимо ожидающих, ветром приподняв эммину шляпку, благоразумной ею удерживаемую, пыхнул, свистнул и замер на месте. Открылась пара дверей, вышло несколько человек. Эмма подняла багаж, оглянулась ещё раз на здание вокзала и вошла в вагон.

Ровно без двадцати восемь локомотив опять свистнул, дёрнулся и тронулся на северо-запад. Эмма смотрела в окно, как станционный смотритель проводил взглядом состав, опустил руку с флажком и закрыл калитку с платформы. Вагон был полупустой, ему ещё предстояло набиться работягами, фермерами и простыми людьми. Задвинув вещи под лавку, Эмма устроилась поудобнее и приготовилась наблюдать: она увидела, как над Шторковским каналом летает пара лебедей с выводком, как они развернулись и мягко сели на воду, грациозные и величавые; потом промелькнула деревенька Филадельфия; справа и слева проплывали луга и деревья, болотные заводи и дальние озерки. Поезд раскачивался, нёсся вперёд, белый паровой след таял над последними вагонами и уходил куда-то назад, к низкому пока солнцу. Если бы взглядом можно было дышать, то Эмма дышала сейчас в полную грудь, вдыхала образы родного края, запечатлевала их словно движущиеся картинки в биоскопе братьев Складановских. Ей нравилось всё: и долгое путешествие впереди, и внезапно свалившаяся на голову самостоятельность, и перемирие с мамой, и табачный дым от курившего впереди паренька, и усатый дядька в соседнем ряду, читавший утреннюю газету. Она обернулась назад, чтобы посмотреть, кто находится в той части вагона: там ехала пожилая фрау с корзиной овощей и бутылкой молока, видимо, кого-то навещала. Старушка улыбнулась девушке и опять стала смотреть в окно. Что-то зашуршало в жакете, и Эмма вспомнила, что брат дал ей записку. Из правого кармана она вытащила маленький квадрат, развернула, узнала знакомый почерк, округлый, как у мамы, и пробежала глазами по строчкам.

Эмма, ты самый воздушный, небесный и лёгкий человек, которого я знаю. Ты — сам ветер и есть. Я часто вспоминаю, как был ещё здоров, и мы бегали с тобой на мельницу, залезали на наш дуб и до позднего вечера смотрели на звёзды. Помнишь, как мама потом гоняла нас по дому, а мы смеялись и прятались за отца? Тогда я мечтал, что мы вместе будем покорять это небо, сделаем крылья и улетим. Думал о том, была ли у Икара сестра? Поддерживала ли она его или, наоборот, отговаривала? Не знаю. Но я смотрел на тебя эти недели и видел другую сестру, Эмму будущего. Ты словно Фредерика Ангальт-Цербстская, покорившая целую страну и ставшая поистине Великой Правительницей Екатериной: рвёшься куда-то в неизведанное, такое же тёмное, как и любимое тобой ночное небо, не боишься одиночества и не оглядываешься назад. Я почти уверен, что письмо моё ты забудешь прочесть в поезде, потому что тебя захватит дух путешествия и изменений. Что ж, надеюсь, ты всё-таки его найдёшь рано или поздно. Желаю тебе сохранить в предстоящей битве (навряд ли тебя устроит, если грядущее дастся без боя, правда?) веру в себя. Пробуй второй, третий и пятнадцатый раз. Бери передышки и возвращайся в бой. Покоряй свои вершины методично и упорно. Кроме тебя их никто не займёт. Обнимаю, Яков.

Покачиваясь на жёсткой лавке, она перечитала записку трижды. Сложила, подержала в руках. Потом не глядя засунула в левый кармашек и внезапно нащупала там монету. Все деньги Эмма рассовала по своему скромному скарбу и немного отложила во внутренний карман пояса на юбке, так, на всякий случай. Утром в жакете никаких денег не было. Она достала монету, это были двадцать золотых марок. Кайзер на решке смотрел в окно на свою империю, гордо раскинувший крылья орёл под короной на реверсе — на всё ещё читающего дядьку в соседнем ряду. Если бы Эмма не была воспитанной девушкой, она бы безусловно открыла от удивления рот. Внезапно приумножив собственное состояние, она испытывала лишь стыд. Деньги, понятное дело, тайком подложил Уве. А она оказалась неблагодарной скотиной, не давшей отцу того внимания, которого он заслуживал. Теперь Эмме хотелось развернуть поезд и потом долго бежать со станции к дому, чтобы обнять отца и плакать об оставленном: заботе, любви, бесконечном родительском терпении и много ещё чём. Сначала у неё сжалось сердце, потом рука сжала монету, и Эмма прошептала своему блёклому отражению в стекле: папа, я не подведу.

Поезд ехал своим ходом, не особо разгоняясь, аккуратно, словно вёз яйца к королевскому столу, останавливался, где должно, трогался снова. Вагон постепенно наполнялся людьми и табачным дымом, но свободные места ещё были. Наконец слева показалась ровная голубая гладь — состав приближался к озеру Крюпель. Значит, близится середина пути, Кёнигс-Вустерхаузен. Солнце поднялось, побелело, развернулось на голубом небосклоне. Пока что оно плыло за хвостом поезда, но Эмма знала, что после Вустерхаузена звезда переползёт в её окно, станет слепить и жарить до самого Берлина. Эмма незаметно расстегнула жакет и приготовилась к пытке.

Наконец добрались до конечной станции своей железнодорожной ветки. В Кёнигс-Вустерхаузене завалил народ, хотя время было позднее, часов десять. Тётки везли детей и снедь, торговцы, ремесленники, врачи, одним словом, мещане — каждый своё: саквояжи, деревянные ящики на ремне, мешки с товаром. Новоприбывшие шумно рассаживались, кондуктор длинной палкой открывал вентиляционные отверстия в потолке. На лавку к Эмме сел приличного вида господин в пенсне, то ли аптекарь, то ли учитель. Она коротко кивнула, придвинулась поближе к окну и обняла себя незаметно за талию, прикрывая левый кармашек с письмом и папиной монетой. Как говорят в народе, осторожность — мать мудрости. Время шло своим чередом, поезд двигался, Эмма пялилась в окно. Она уже не жалела, что села на жаркую сторону — всю дорогу до Берлина справа блестели реки и озёра: Даме, Крумме, Лангер, Шпрее. Девушка смотрела на дома и железнодорожные станции, зависших в пронзительно синем небе чаек и взлетающих с озёрной глади белых цапель, аллеи деревьев, нависших над рекой, и стремительных стрижей, которые резали воздух крыльями, словно ножами. Особенно ей запомнились грациозные аисты, символ родного города, которые стояли в огромных гнёздах и щёлкали красными клювами вслед поезду, словно желали Эмме удачи.

На Силезский вокзал прибыли пунктуально, в одиннадцать тридцать. На платформу вывалились дружно, всем составом, словно ездили так каждый день. Эмма немного потопталась в хвосте очереди, приличный господин в пенсне помог ей вынести чемодан, получил заслуженную благодарность и удалился. Чёрный глянцевый локомотив на прощанье свистнул, обдал Эмму паром и затих. Она стояла зачарованная посреди платформы, готовясь сделать первый шаг к мечте. Мимо пробежал носильщик, предложил помощь. О, нет, спасибо, поблагодарила Эмма, взяла багаж и наконец-то двинулась вперёд.

Первый Восточный вокзал закрыли за пять лет до рождения Эммы. Отец рассказывал ей, что он был грандиозным, словно дворец: основательный, но при этом невозможно воздушный, весь кружевной и словно стремящийся ввысь. Второй Восточный вокзал изначально назывался Франкфуртским, но после закрытия первого, он стал основным железнодорожным узлом для всех составов, которых проходили в западно-восточных направлениях. Вместе с реорганизацией сменили и имя, теперь вокзал назывался Силезским. Здание имело простые и вроде бы даже рубленые формы, с широкими парадными входами и массивными колоннами. В торцах стояло по две скромные башенки, не абы какой высоты, с низкими зубчиками и имперскими орлами на длинных пиках. Эмме хотелось размяться после долгого сидения, но она боялась пропустить поезд, поэтому взяла извозчика и попросила отвезти её на центральный вокзал.

— На который? — уточнил тот. Эмма замялась. — Ехать куда собираетесь?

— На Боденское озеро.

Извозчик неприлично присвистнул:

— Далековато. На Потсдамский вокзал вам нужно, фройляйн, садитесь. Доедем с ветерком, тут недалеко.

В Берлине Эмма была лишь однажды, ещё в детстве. В августе 1892 года перед учебным годом Уве решил устроить семье небольшое путешествие в столицу. Лизе была беременна Клаусом, но срок был небольшой, ребёнок только-только обозначился под платьем. Чувствовала она себя великолепно, всю дорогу смеялась и обнимала детей, Уве был счастлив оттого, что счастлива она. Эмма и Яков щипались, хихикали, лазали сначала по лавкам в поезде, потом словно маленькие обезьянки — по отцу. В Берлине они гуляли по паркам, Якову вот-вот должен был исполниться год, поэтому Уве всю дорогу носил его на руках. Эмма шла между родителями и держала их за руки. Иногда она поджимала ноги и делала «уииии!», отчего Уве с Лизе смеялись, качали её своими сильными ладонями и ставили на землю. Потише, пожалуйста, просил отец, маме, должно быть, тяжело. Но Лизе опять смеялась, целовала Уве в щёку, гладила утомившегося Якова по голове и шла дальше. Они ели что-то ужасно вкусное в маленьких ресторанчиках, катали Эмму на пони, покупали ей леденцы. Весь тот день Эмма помнила, как одно сплошное безоблачное счастье. На вечернем поезде они вернулись домой, оба ребёнка уснули ещё в дороге. Уве нёс свернувшуюся на плече дочь, Лизе — сына и тихонько шептала мужу: я так тебя люблю. Тот целовал её в нос аккуратно, чтобы не разбудить Эмму, и они шли дальше.

Теперь Эмма ехала в ландо и не узнавала город. Ну, во-первых, она его просто не помнила. Во-вторых, она не знала, были они с родителями в этой части города в прошлый раз или нет. В-третьих, всё-таки с девяносто второго года прошло четырнадцать лет, было бы странно, если бы столица не изменилась. Конные экипажи обгоняли автомобили. Электрические фонари украшали широкие каменные мостовые. По ним вышагивали элегантные дамы с такими же элегантными кавалерами. Эмма во все глаза рассматривала наряды, широкополые шляпы, узкие туфельки, выглядывающие из-под юбок, кружевные зонты от солнца: как никогда она чувствовала себя замарашкой, случайно проникшей на сказочный бал. Ну и пусть, думала Эмма, придёт и моё время — я тоже буду ходить в шикарных нарядах. Она нащупала в кармане записку и папины деньги, они придавали ей уверенность в собственных силах. Когда проезжали Потсдамскую площадь, Эмма опешила от количества электрических трамваев. Она даже представить этого не могла: их были десятки, а может и сотни, рельсы ветвились словно линии на руке. Ржали испуганные лошади, бренчали звонки, кричали вагоновожатые, между трамваями, повозками, велосипедистами и конками бегали люди. Пречистая Дева Мария, воскликнула про себя Эмма и зажмурилась на всякий случай. Однако возница был человек опытный, он спокойно лавировал между вагонов и снующих людей, тпрукал, нукал, щёлкал кнутом, да и вывез свою пассажирку из этого бедлама. Покатились ещё немного, остановились. Эмма открыла глаза: приехали.

Здание Потсдамского вокзала, как показалось Эмме, был меньше Силезского, но в разы красивее. Арочное, лёгкое,