автордың кітабын онлайн тегін оқу Воскресенье на даче

Николай Лейкин

Воскресенье на даче. Рассказы и картинки с натуры

© «Центрполиграф», 2021

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2021

Воскресенье на даче

У русских

Утро. Улицы Лесного оглашаются криками разносчиков. Тут и «цыплята, куры биты», и «огурчики зелены», и «сиги копчены», и «невска лососина», и пр. и пр. Это выкрикивают тенора. Звонкие сопрано поют то «яйца свежие», то «селедки голландские», то «земляника спелая, земляника». На балконе дачи сидят надворный советник Михаил Тихонович Пестиков и его супруга Клавдия Петровна. Пестиков в халате и в туфлях; супруга в блузе. У обоих головы растрепаны, у обоих лица заспаны. Они почему-то дуются друг на друга, молчат и смотрят в разные стороны. На столе самовар и чайный прибор.

– Налей еще… – говорит Пестиков и подвигает к супруге порожний стакан.

– Могли бы, кажется, и сами… Все я да я… – фыркает супруга.

– Но ведь это, так сказать, женские обязанности в семье…

– Молчите. И без вас тошно. Голова болит.

– Должно быть, как-нибудь неловко лежала во время сна.

– Давайте сюда стакан.

Стакан наполнен чаем. Пестиков прихлебывает и курит папиросу, остервенительно затягиваясь ею. Пауза.

– Ужасно надоедают эти разносчики со своими криками… – начинает супруга.

– Да… Я давеча подошел к палисаднику, так мне один до того надоел, что я хотел его отколотить палкой. Пристает к душе – купи у него раков.

– Да и вообще здесь, в Лесном, скука смертная. Знала бы, не поехала сюда на дачу. Не знаешь, что делать, куда идти.

– Да, невесело. И везде тоска. В Озерках жили – тоска и жид одолел, переехали в Лесной – тоска вдвое и вдвое жид одолел. Мне кажется, что третьего года, когда мы жили в Новой Деревне…

– И там тощища, – перебивает супруга. – Гулять некуда ходить. А наконец, эта музыка из «Аркадии» и «Ливадии». Господи, как она мне надолызла! А эти подлые содержанки, которые жили и направо, и налево!

– Я когда-то холостой жил в Лигове – вот там…

– И я девицей жила с тетенькой в Лигове… Не знаешь, куда деться от скуки. Но здесь, в Лесном, – это уж ни на что не похоже! На кладбище лучше жить.

– Ты бы, Клавденька, съездила сегодня к обедне. По конке за шесть копеек до Новосильцевой церкви отлично. Все-таки народ, публика. Сегодня воскресенье.

– Да вы никак с ума сошли! Ведь нужно одеваться, а я вздумать об этом не могу. Эдакая жара, духота…

– Что мы сегодня будем есть за завтраком?

– Все надоело. Не знаю, что и заказывать. Разве мозги жареные…

– Закажи мозги.

– Лень и заказывать-то.

– Ну, я закажу. Ведь здесь только и утешение, что в еде. Да не худо бы яичницу с ветчиной… Только ветчину нужно хорошую. Ты бы сходила сама…

– Благодарю покорно. Ведь это одеваться надо. Я не видела скучнее места, как Лесной. Выйти куда-нибудь – одеться надо. Оденешься – гулять негде.

– Ну, положим, Беклешов сад.

– Нашли место гулянья! По дорожкам лягушки прыгают, сырость от пруда.

– Тени много. Громадные, старинные деревья… Трава хорошая.

– Что мне тень? Что мне трава? Ведь я не мужик, чтоб развалиться в тени на траве. И наконец, весь этот сад – олицетворенная скука.

– Вот с этим я согласен. А что до прогулки, то… Для прогулки, кроме того, Лесной парк есть. Там и тень, там и цветники…

– До Лесного парка-то от нас язык выставишь, бежавши.

– Кто любит гулять…

– Не люблю я без цели гулять. Ну, пойдешь в парк, в Беклешов сад, а дальше что?

– Дальше действительно делать нечего. В Беклешовом саду, впрочем, можно на лодке покататься.

– В эдакую жару-то? Благодарю покорно.

– Хочешь, сегодня вечером устроим прогулку на лодке, когда солнце сядет?

– Это вместе-то с вами? Велика приятность! Да и если бы компания, и то скучно. Нет, здесь вообще скучно, вообще не знаешь, что делать.

– Невесело-то невесело, но ведь надо же пробовать чем-нибудь развлечься. Хочешь сегодня в клуб идти?

– Чтоб смотреть, как кривляются на сцене бездарные актеры? Чтоб наблюдать, как пятидесятилетние актрисы играют молоденьких девушек?

– В театр можно и не ходить… Мы после театра, к танцам.

– Ну его, этот клуб. Тощища… И наконец, все одне и те же рожи: старая накрашенная холера, пляшущая с гимназистами, две разноперые трактирщицы в шляпах треухом. Да еще заплати деньги за вход!

– Ну, так погуляем по улицам.

– Гуляйте уж одни, наслаждайтесь вереницею мамок и нянек с ребятами.

Опять пауза.

– Позови кухарку. Надо завтрак и обед заказывать. Действительно, одно только и развлечение, что поесть хорошенько, – говорит Пестиков.

– Марфа! Иди сюда! – кричит супруга.

В дверях появляется кухарка.

– Так на завтрак мы мозги и яичницу… – начинает Пестиков. – Яичницу ты, Марфа, сделаешь нам с ветчиной, но не из цельных яиц, а сболтай их с молоком. Сболтаешь и обольешь ветчину. Да прибавь зеленцы.

– Задумали вы кушанье, которое одни вы только и будете есть. Не терплю я яичницу с молоком… – перебивает супруга. – Яичница, так уж должна быть из одних яиц.

– Тебе мозги, друг мой, останутся. Ведь завтрак – это такая вещь, что и одного блюда достаточно, если впереди хороший сытный обед.

– А сами, небось, будете два есть – и мозги, и яичницу!

– Не найду я вам, барин, здесь, в Лесном, хорошей ветчины… – заявляет кухарка. – Здесь есть в лавке ветчина, но какая-то ржавая. Да и мозгов навряд теперь найдешь, ведь уж поздно, десять часов. Что было – кухарки раньше расхватали. Мозги, почки, ножки – все это надо с вечера в лавке заказывать.

– Вот это тоже прелести нашей дачной жизни! – язвительно замечает супруга. – Ветчины нет, мозги – с вечера.

– Тогда сделай яичницу без ветчины, но только зелени побольше, зелени…

– А что же вместо мозгов? – спрашивает кухарка. – Бифштексики не прикажете ли?

– Ну тебя с бифштексами!

– Рыбки не изжарить ли тогда, окуньков? Рыбаки обличались с рыбой…

Супруга сердится.

– Ничего не надо к завтраку! – кричит она. – Колбасу сухую буду есть! Кофей и колбаса… Ничего не стряпай!

– Но зачем же, душечка, так? Можно что-нибудь другое придумать

– Придумывайте сами, а я не хочу. Лень, тоска, скука – завезли вы меня черт знает куда на дачу.

– Но ведь сама же ты…

– Довольно.

Супруга поднимается с места и уходит с балкона.

– Клавденька! Но надо хоть обед-то заказать! – кричит ей вслед Пестиков.

– Сами заказывайте. Все это мне надоело, скучно, – слышится ответ.

– Желаешь суп со шпинатом?

Вопрос остается без разрешения.

У немцев

Лесной. Девятый час утра, а на улице уже так и заливаются на все лады разносчики, выкрикивая названия съестных товаров. Вот в палисадник дачи вышел с террасы дачник, обрусевший немец Франц Карлович Гельбке, остановился у решетки и, смотря на улицу, начал вдыхать свежий утренний воздух, широко раздувая ноздри. По улице мимо него проехала телега и обдала его целым столбом густой пыли. Гельбке прищурил глаза, отвернулся и сказал: «Пфуй!» Гельбке был одет по-утреннему: в шитых гарусом туфлях – подарок жены ко дню рождения, в старую коломянковую парочку и был без шляпы. Утренний ветерок свободно гулял по его коротеньким белокурым, как бы из пакли, волосикам и по таким же бакенбардикам на красноватом угреватом лице. Отчихавшись от пыли, Гельбке подошел к тощей клумбе, сорвал несколько цветочков и, сделав из них букетик, отправился в дачу, где, войдя в спальню, со сладенькой улыбкой остановился перед постелью жены и тихо произнес:

– Du schlaefst[1], Amalia?

– Нет, я не спит… – отвечала по-русски тощая немка, раскинувшаяся на кровати, и открыла глаза.

– Da hast du![2] – проговорил Гельбке и кинул на грудь жене букетик.

– Франц!

– Амалия!

Супруга раскрыла объятия, и Гельбке, стоя около кровати, погрузился в них.

– Und du… Du amusirst dich schon?[3] – спросила она.

– О, ja. Schon seit lange. Bei uns im Garten ist so ge-muthlich[4].

– Хороший у нас сад, Франц.

– Naturlich[5].

– Хорошая дача.

– О, ja.

– Спасибо тебе, Франц, что ты мне нанял такой дача, – проговорила по-русски супруга и спросила: – Heute haben wir Sontag? Сегодня воскресенье?

– О, ja. Вставай… Сегодня мы будем целый день гулять и веселиться. Я придумал много, много удовольствий.

– Danke, danke dir… – закивала головой супруга, поднялась на постели и начала надевать чулки.

Гельбке снова вышел в палисадничек, с гордостью посматривая на пяток тощих деревьев, на куст сирени и на единственную клумбу посреди них. Клумба была убрана скорлупками из-под устриц, стеклянными разноцветными шариками с рождественской елки. Эта была работа рук его супруги, Амалии Богдановны.

– Раки! Живы крупны раки! – раздался голос разносчика.

– Раки! Давай сюда раки! – крикнул Гельбке.

Разносчик развязал корзинку.

– Вихлянские-с… Первый сорт, – сказал он.

– Ох, какие маленькие! Да это тараканы. Эдакая большая у тебя борода и такие маленькие раки!

– На скус зато очень приятные. С приятством кушать будете.

Начали торговаться. Гельбке давал аккурат половину того, что просил разносчик. Разносчик клялся, божился, два раза завязывал корзину и уходил. Наконец сторговались, и Гельбке торжественно понес корзинку на террасу, где уже стояла одетая в серенькое холстинковое платье и вполне причесанная Амалия Богдановна. На ней был даже клеенчатый передник и клеенчатые рукавчики – все это нужно было, по ее мнению, по хозяйству.

– Вот тебе сюрприз… Это для фрюштика, – проговорил Гельбке, подавая корзинку. – Сегодня на фрюштик у нас будет Krebs und Wurstessen. Раки и колбаса и больше ничего. Nicht wahr, so ist gut?[6]

– О, ja, Franz… Komm… Ich werde dir ein Kuss[7].

Амалия Богдановна приблизила к себе голову мужа и влепила ему поцелуй.

На террасе на столе стояли уже принадлежности кофе. Они сели. Амалия Богдановна сама начала его варить и из экономии на керосине вместо спирта.

– Willst du ein Butterbrod mit Kase? – спросила она. – С сыр хочешь бутерброд?

– О, ja, mein Schatz…[8]

Гельбке принял от жены бутерброд и поцеловал у ней руку.

Они сидели и пили кофе, смакуя чуть не по чайной ложечке. С улицы, через палисадник, к ним приставали разносчики с предложениями товаров, но они не отвечали разносчикам. Гельбке созерцал жену. Амалия Богдановна созерцала мужа.

– Люблю я воскресенье, когда не нужно идти в контору и можно целое утро «веселиться» (sich amtisiren), – говорил Гельбке.

– И я люблю, потому мой Франц со мной… – отвечала супруга.

– И так хорошо у нас здесь на даче, приятно…

– Gemuthlich!..[9] – протянула Амалия Богдановна и умильно закатила под лоб глаза.

Явились дети, мальчик и девочка – Густя и Фриц, в сопровождении русской няньки. Дети здоровались и говорили по-русски.

– Deutsch… Deutsch… Говорить надо по-немецки… – приказывала им мать.

– Мама! Дай мне бутерброд… – проговорил мальчик.

– Нельзя… Кушай булку и молоко.

– Я хочу бутерброд с колбасой.

– Нельзя, Феденька… – отвечал отец. – Фибрин ты получишь за фрюштиком, а теперь должен кушать мучное и казеин.

Ребенок наморщился и приготовился плакать.

– Я дам ему маленький кусочек… – сказала мать.

– Дай… Но не больше полдрахмы.

Девочка ничего не просила. Она запихала в рот кусок кренделя и сосала его.

– Nun…[10] – проговорил Гельбке, обращаясь к супруге. – Сейчас я тебе сообщу программу наших удовольствий на сегодняшнее воскресенье. После кофе мы будем провожать тебя в лавку, где ты будешь покупать провизию на обед. Густя и Фриц! Вы рады, что мы будем провожать маму в лавку? – спросил он детей.

Вместо ответа мальчик запросил еще колбасы.

– Нельзя, нельзя тебе колбасы… – проговорил Гельбке и продолжал: – Потом фрюштик… и к нам хотел прийти выпить свой шнапс Иван Иваныч Аффе… Потом мы возьмем Густю и Фрица и пойдем в Беклешов сад кататься на лодке.

– Зачем лодка? – спросила Амалия Богдановна. – Ты раки купил. Лодка и раки в один день будет дорого. Надо ЭКОНОМИ…

– Но, душечка, ведь раки у нас идут на завтрак. Они заменяют блюдо, и мы не увеличиваем свой бюджет. Ну, ты можешь редиски не покупать. На масле будет экономия.

– Но зато Аффе будет с нами кушать – вот экономии и нет. Он выпьет три-четыре шнапс. О, я знаю Аффе! И он так много пьет! У него очень большой аппетит.

– Зато Аффе заплатит третью часть того, что стоит лодка. После лодки придут Брус и Грюнштейн, и мы будем играть в крокет на пиво. Ты любишь играть в крокет… Ты рада?

– О, ja… Но я люблю, чтоб экономи, а ты можешь проиграть много пива.

– Норма. Мы сделаем норму. Проигрыш не должен быть больше трех бутылок. Ведь пиво в воскресенье в бюджете. Я могу истратить в воскресенье на пиво шестьдесят копеек. На сигары сорок, а на пиво…

Амалия Богдановна погрозила мужу пальцем и сказала:

– О, Франц, ты тратишь больше!

– Ein Kuss…

Гельбке схватил женину руку и поцеловал ее в знак своей виновности.

– Nun… После крокета мы будем обедать… – продолжал он.

– И Аффе, и Брус, и Брюнштейн с нами? – испуганно спросила Амалия Богдановна.

– Нет, они пойдут домой. Вот за обедом ты можешь сделать экономию. Зачем нам суп? Сегодня так жарко. Ты сделаешь форшмак, потом жареные окуни – и довольно. А я могу прибавить бутылку пива.

– Опять пива! Франц, я хотела сказать… Ты сигар много куришь. Надо делать экономию, чтоб в мое рождение была у нас иллюминация. Мой брат Готлиб хотел принесть двадцать фонарей…

– Фуй… Оставь, Амалия… Я имею вечерние занятия, и это покроет наш бюджет. Nun… Обедать мы будем на открытом воздухе…

– Здесь, в саду?

– Нет, тут тени нет, а мы снесем стол за дачу, под березу.

– Но там помойная яма.

– Ничего… Все-таки это будет в зелени… Там хорошая береза. А после обеда – маленький моцион… Мы пойдем в кегельбан… Туда придут Аффе, Грюнштейн и Грус, и сделаем несколько партий в кегли. После кегель мы пойдем на прогулку в Лесной парк. Ах, Амалия! Какие там цветы! Ты любишь цветы?

– Да, mein Schatz.

– И вот ты там увидишь много, много цветов. Там я, Аффе, Грус и Грюнштейн споем свой квартет. Хорошо? Nichtwahr gemuthlich?

– Gemuthlich… – отвечала Амалия Богдановна и закатила под лоб свои серые оловянные глаза.

– Вечер мы так и кончим музыкальным удовольствием. Из Лесного парка мы пойдем в лесной клуб музыку слушать…

– Франц… Но ведь там надо платить за вход… Нет, нет, я не хочу. Ни за что не хочу… Надо экономию к моему рождению…

– Маменька… Мамаша… Амалия… Мутерхен… – перебил ее Гельбке. – Мы ничего не будем платить. Мы придем на улицу, встанем около забора клуба и будем слушать музыку даром. И Аффе будет с нами, и Грус, и Грюнштейн… Даром, даром… – повторял он.

– Ну, тогда хорошо.

– А из клуба домой, сядем на террасу и будем слушать кукушку. Будем смотреть на луну и слушать кукушку. Ты любишь кукушку?

– О, ja… Gemuthlich… А потом что? – спросила супруга и улыбнулась.

– А потом ты – моя Амалия. Вот и вся программа, – отвечал Гельбке. – Ты кончила свой кофе?

– Кончила.

– Иди за провизией. Мы тебя будем провожать. Фриц! Густя! Идемте с мамой в лавку.

– Папа! Я колбасы хочу! – кричал мальчик.

– Нельзя, нельзя. Маленькому мальчику вредно утром мясо. Твой фибрин ты получишь за завтраком.

Через десять минут на улице Лесного можно было видеть Амалию Богдановну, шествующую с корзинкой в руках. Сзади шел ее супруг Франц Карлыч Гельбке и вел за руки Фрица и Густю. Гельбке был уже облечен в серую пиджачную парочку и имел на голове соломенную шляпу. В устах его дымилась дешевая сигара, вставленная в мундштук, облеченный в бисерный чехол – подарок Амалии Богдановны.

О, да. Уже давно. У нас в саду так уютно (нем.).

Уже наслаждаешься? (нем.)

Не правда ли, хорошо? (нем.)

Конечно (нем.).

О, да, милая… (нем.)

О, да, Франц… Иди сюда, я тебя поцелую (нем.).

Итак… (нем.)

Уютно!., (нем.)

Это тебе! (нем.)

Ты спишь? (нем.)

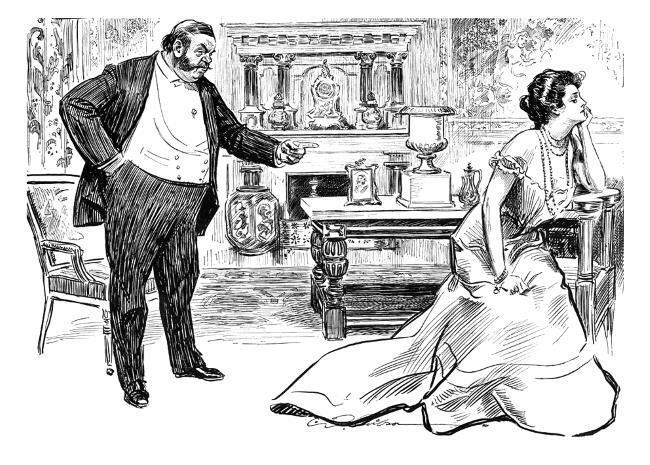

Еще у русских

Все семейство Михаила Тихоновича Пестикова завтракало, и вдруг старшие его члены рассорились и выскочили из-за стола, не доев даже простокваши.

– Нельзя же жить на даче и никуда не ходить гулять! – кричал Пестиков. – Зачем же тогда было нанимать дачу? Зачем платить полтораста рублей?

– Черт вас знает, зачем вы нанимали, зачем вы платили! – отвечала супруга, Клавдия Петровна. – Пуще всего я вам не прощу того, что вы завезли меня в этот поганый Лесной, где тощища смертная, где никуда нельзя выйти, не выпялившись во все свои наряды.

– Где же бы ты желала жить на даче? В Павловске, что ли? Так там, матушка, нужно еще больше выпяливаться. Там, может быть, и веселее, но зато ты там в парк даже без перчаток не покажешься.

– Зато там порядочное общество, а здесь, в Лесном, что такое? Там все-таки стоит быть навытяжке, стоит надевать корсет, стоит напялить перчатки и шляпку.

– Но должны же мы хоть моцион сделать. В будни я целые дни на службе…

– Вы и идите одни, если вам нужен моцион.

– Нельзя же и тебе без моциону.

– Мне достаточно мой моцион вот здесь на балконе сделать.

– Детям нужен моцион.

– Забирайте детей и идите.

– При живой-то жене да возиться с ребятами? Благодарю покорно.

– При вас нянька будет.

Произошла пауза. Жена, в блузе и непричесанная, с крысиным хвостиком вместо косы, сидела в углу террасы и дулась. Муж ходил из угла в угол и усиленно затягивался папироской.

– Полно, полно, матушка, пойдем. Надо же детей прогулять. Иди, оденься и пойдем хоть до Гражданки, что ли… Туда дорога лесом, в тени…

– Вот в Гражданку-то я именно и не пойду. Что там делать? Смотреть, как в палисадниках пьяные немцы пиво пьют?

– Ну, в Лесной парк пройдем.

– Да в Лесном парке, я думаю, теперь с заблудившейся собакой не встретишься. Затянешься в корсет, выпялишься в платье – и иди в Лесной парк! Что там делать? Какая цель? Еще если бы там был ресторан, то можно было бы прийти, сесть, чаю напиться или мороженого съесть.

– Посмотрим на цветочки. Там отличный цветник.

– Я не садовница.

– На цветы любуются не одни садовницы.

– Ну не девочка, не институтка, чтоб на цветочки умиляться.

– Пойдем в Беклешов сад, посмотрим, как на лодках катаются по пруду.

– Чтобы меня Доримедонтиха с ног до головы пронзительным взглядом осмотрела и на все корки процыгани-ла? Она там днюет и ночует, сидя на скамейке у пруда. В новом платье, сшитом по вашему совету, обезьяной на шарманке выгляжу.

– Вздор. Прекрасное платье.

– Да ведь я вижу, как она меня цыганит. Ведь она, не стесняясь, так вслед и говорит: «Вон разноперая сорока идет».

– А ты ее процыгань.

– С кем? С вами, что ли? Так вы на гулянье, словно истукан, молча идете и только свою папиросу сосете. А она сидит и цыганит всех в целой компании таких же, как и она сама, барабанных шкур.

– Ну, полно, Клавденька… Пойдем пройдемся… Я понимаю, что здесь, в Лесном, место скучное, но уж ежели переехали, то надо же пользоваться тем, что есть. Иди оденься.

Супруга сдалась и отправилась одеваться. Нянька и кухарка сбились с ног, полчаса отыскивая ключи от шкапа, четверть часа таскали по комнатам юбки, потом начали закаливать щипцы для завивки хозяйкиной челки на лбу. Наконец хозяйка вышла с сильными слоями пудры на лице, с густо выведенными бровями, затянутая в корсет, и проговорила, обращаясь к мужу:

– Ну, взгляни на милость, разве я не похожа в этом платье на пестроперую сороку?

– Не нахожу.

– Вы никогда ничего не находите! Я не понимаю, для чего у вас глаза во лбу! – крикнула она.

– Готова ты, душечка?

– Готова-с. Ведите на тоску и скуку. Радуйтесь, что на своем поставили.

– Феденька, Лизочка, Катенька! Сбирайтесь. Мы идем в Лесной парк.

– Как в Лесной парк? Ведь вы сказали – в Беклешов сад?

– Но ведь ты не желаешь встречаться вместе с Дори-медонтихой.

– Напротив. Я именно теперь желаю ее встретить, чтоб пройти мимо нее и плюнуть в ее сторону.

– Пожалуйста, только ты не заводи скандала.

– Нарочно заведу, если она что-нибудь скажет мне вслед…

– Ну, что же это такое! – развел руками Пестиков. – Тогда уж лучше не идти в Беклешов сад.

– Нет, уж теперь-то я нарочно пойду. Вы меня вытащили, а я вас потащу. Дети, собирайтесь! Нянька! Вытри нос Катеньке.

Семейство вышло из палисадника дачи и поплелось по дорожке около дач.

– Клавденька… Только ты, бога ради, насчет Доримедонтихи-то… – начал муж.

– Назло вам заведу скандал… – фыркнула жена.

Муж шел как на иголках.

– Что же это такое! Идти гулять и вдруг сцепиться с посторонней женщиной!

– А вы зачем меня звали на прогулку? Вытащили – вот теперь и казнитесь.

– Если бы я знал, то, само собой, не потащил бы…

– Вон целая компания жидов и жидовок навстречу тащится! И ведь как вырядились, канальи. Наверное, потаскали из своих ссудных касс заложенные вещи… Думаете, приятны такие встречи?

– А ты не гляди на них! Ведь они только пройдут мимо.

– И мимо-то, когда они идут, и то неприятно. Вон одна жидовка даже в шелковом парике.

– Тише. Ну зачем же кричать? Ведь она слышит.

– Пускай слышит. Фу, как запахло чесноком!

– Клавденька…

– Тридцать два года знаю, что я Клавденька.

– Если бы я знал, что это все так будет, то ни за что на свете не вызвал бы тебя. Знаешь что? Я не пойду дальше.

– Идите, идите уж, если выманили меня.

– Дай мне слово, что ты в Беклешовом саду не сцепишься с Доримедонтихой.

– Да чего вы ее боитесь-то?

– Я ее не боюсь, но не желаю скандала. Ну, дай мне слово…

– Я только плюну в ее сторону. Пусть она видит.

– Честное слово только плюнешь?

– Да, уж ладно, ладно! Идите.

– Ты плюнь так, чтобы не было заметно.

– Тогда польза? Мне нужно сердце сорвать.

– Пожалуйста, Клавденька…

Они входили в Беклешов сад.

Еще у немцев

Франц Карлович Гельбке, супруга его Амалия Богдановна и их дети только что вернулись из лавки с закупленной для стола провизией и уселись на террасе, как у калитки палисадника показался ожидаемый гость. Это был Аффе, конторщик какого-то страхового агентства, молодой полный брюнет, но уже плешивый и в очках. Он был не один. С ним была сестра его, кругленькая румяная немочка Матильда. Мадам Гельбке, как увидала, что Аффе не один, так и всплеснула руками от ужаса.

– Gott im Himmel![11] Франц! Что это такое! Аффе не один, а с сестрой… – проговорила она. – Матильда с ним. А ты сказал, что фрюштикать будет он у нас один. Два гостя… Где же тут экономия на мое рождение? Матильда всегда так ест много… У ней такие большие зубы, такой большой аппетит.

– Stiel, Amalchen! Оставь. Я убавлю сегодня бутылку пива из моего бюджета за Матильду, убавлю одну сигару.

– Она больше съест, чем стоит бутылка пива и сигара. У ней такой большой рот. Ты звал Аффе с сестрой… звал и ничего мне не сказал.

– Ей-богу, я не звал его с сестрой. Я его звал одного. Но ты не показывай вида… Я убавлю и завтра бутылку пива.

Отворив калитку в палисадник, входили Аффе и Матильда. Аффе весело скалил свои белые зубы и декламировал старинные стихи:

Einst kam ein Todter aus Mainz,

An die Pforte des Himmels…

– Герр Гельбке, мадам Гельбке… здравствуйте… А я с сестрой, а сестра с подарком для ваших детей, – сказал он.

Матильда держала в руках маленькую корзиночку с земляникой и говорила:

– Fur die Engelchen…[12] Для ваших детей. Здравствуйте, мадам Гельбке.

Дамы поцеловались. Мадам Гельбке, видя приношение, несколько смягчилась, усадила около себя Матильду и стала ей рассказывать, как можно варить дешевый суп из рыбьих голов, хвостов и костей.

– Мякоть надо снять с кости и жарить на жаркое, а головы, хвост и кости спрятать и варить на другой день суп. Варить долго, потом протереть, прибавить немножко масла, муки, петрушки – и суп готов. Головы от селедки можно тоже в суп, – прибавила она.

– Беда с женщинами! – оправдывался Аффе. – Хотел сестру оставить дома, но она, узнав от меня вашу программу воскресных увеселений, ударилась в слезы – ну, и пришлось взять.

Подали фрюштик. Кроме раков и жареной колбасы, ничего не было. Аффе и Гельбке выпили по три рюмки водки, хотели пить по четвертой, но мадам Гельбке схватила со стола бутылку и сказала:

– Genug… Довольно… Мой Франц не должен пить за завтраком больше трех рюмок шнапс…

Они принялись за пиво. Лица их раскраснелись. Шел шумный разговор о Каприви, потом о Бисмарке, затем о предстоящем празднике в обществе Лидертафель и, наконец, о каком-то Кнопфе, который приехал сюда из Дерпта, кончившем курс ветеринарии и получившем место химика на химическом заводе, место с окладом в три тысячи рублей.

– Через три года будет богатый человек, – прибавил Гельбке. – Фрейлейн Матильда… Вот старайтесь быть хорошей экономной хозяйкой, когда Кнопф будет у вас в гостях. Жених отличный. Увидит, что вы хорошая, экономная хозяйка, и попадет в ваши сети. Он любит экономию.

Матильда зарделась как маков цвет и тотчас же замяла разговор, сказав мадам Гельбке:

– Как у вас здесь приятно… So gemuthlich… И садик… Цветы…

– Это все я сама и мой Гельбке… – отвечала Амалия Богдановна.

После второй бутылки пива Гельбке и Аффе вдруг запели вполголоса «Wacht am Rhein»[13]. Вдруг на улице заиграла шарманка. Она играла вальс. Гельбке вскочил с места, подскочил к Матильде и со словами «Fraulein, bitte…»[14] завальсировал с ней по террасе. Дребезжала посуда на столе. Амалия Богдановна только что успела отодвинуть стол к сторонке, как и Аффе подскочил к ней и завертелся в вальсе.

– Пожалуйста, сигару выньте изо рта! Сигару! – кричала Матильда вальсировавшему с ней Гельбке. – Вы мне ей ткнули в лицо.

– Ах, пардон, фрейлейн… – вскричал запыхавшийся Гельбке, остановился, вынул изо рта сигару, положил ее на тарелку и снова завертелся.

Они танцевали чуть не до упаду и, раскрасневшиеся, с потными лицами, плюхнулись на стулья.

– Хорошо повеселились, Матильда? – спрашивала мадам Гельбке, обмахиваясь носовым платком.

– О, ja, мадам Гельбке. Мерси за удовольствие.

– Танцы не входили в программу сегодняшних увеселений, – сказал Гельбке. – Это сюрприз дамам. Амальхен, могу я дать шарманщику пять копеек? – спросил он жену.

– Да… Но за это ты, когда будет дождик, должен ехать по конке вместо внутреннего места на империале и сделать экономию.

– Хорошо, – сказал Гельбке и полез в карман за деньгами.

– Не надо. Я дам шарманщику, – остановил его Аффе и, вынув пятачок, понес шарманщику, прибавив: – Мы с сестрой пользуемся сегодня угощением от вас, стало быть, музыка должна быть наша.

– Очень любезно с вашей стороны, – кивнула ему мадам Гельбке.

– Теперь wollen wir gehen[15] в Беклешовский сад кататься на лодке, – сказал Гельбке. – Так говорит наша воскресная программа. Kinder! Фрицхен, Густя! Сбирайтесь кататься на лодке, – обратился он к детям. – Герр Аффе! Расходы по катанью на лодке пополам.

– Ну, герр Аффе может заплатить только третью часть. Во-первых, их только двое, а нас четверо, а во-вторых, он шарманщику платил, – смилостивилась мадам Гельбке.

Все засуетились, сбираясь в Беклешов сад. Через пять минут шествие тронулось. Впереди шли дети, держа друг друга за руку, как им было приказано родителями. За детьми шествовала мадам Гельбке с Матильдой, а сзади сам Гельбке с Аффе. Мадам Гельбке шла и рассказывала Матильде, что в будни она хочет заменить за столом салфетки бумажками, так как это будет стоить много дешевле.

– За границей это введено даже во многих ресторанах, – прибавила она, обернулась с мужу и сказала: – Франц! Не шаркай так сильно ногами по песку. Ты и то много сапог носишь.

Для ангелочков… (нем.)

«Стража на Рейне» (нем.).

Позвольте, фрейлейн (нем.).

Мы хотим идти (нем.).

Боже мой! (нем.)

Паки у русских

Семейство Пестиковых ходило гулять в Беклешов сад, но вернулось оттуда со скандалом. Клавдия Петровна Пестикова сцепилась с какой-то Доримедонтихой, и дело чуть не дошло до зонтиков. Дело в том, что Доримедонтиха, купеческая вдова, сидевшая «на выставке», то есть на скамейке около пруда, в сообществе своей прихлебательницы, старой девы Бирюлкиной, прошипела что-то вслед Пестиковой насчет ее платья. Пестикова обернулась и сказала:

– Где уж нам за всеми шлюхами в нарядах угоняться! У меня платье сделано на трудовые деньги мужа, а не на награбленные деньги, оставшиеся от старого купчины-подрядчика.

– Что? – заревела Доримедонтиха.

– Ничего. Проехало. Повторять для вас не стану. Ежели бы хотели слушать, так ототкнули бы прежде уши.

– Клавденька! Клавденька! Оставь… Что ты! – суетился муж, но дамы уже награждали друг друга эпитетами «крашеная выдра», «трепаная кляча» и т. п.

Пестиков подхватил детей и побежал по направлению к темным аллеям, ибо скандал вышел публичный. Супруга вскоре нагнала его. Она была просто рассвирепевши и кричала мужу:

– Тряпка вы, а не мужчина! Вместо того, чтобы защитить жену, вы бежите прочь.

– Душечка, но ведь я должен избегать скандала: я на коронной службе. Выйдет огласка, узнает начальство… Могут быть неприятности.

– Молчите! Вы истукан медный, а не муж.

– Поневоле будешь истуканом, если надо себя беречь. Тут шляются разные репортеришки. Ну, что за радость попасть в газету? Всякий будет спрашивать, в чем дело, начнут смеяться, подтрунивать. Да, наконец, и она может подать на нас мировому. Ей что! Ей наплевать. А меня могут выгнать со службы, и семейство останется без куска хлеба.

– Она на нас подаст к мировому! Я на нее подам к мировому! – вопияла мадам Пестикова. – Она меня первая оскорбила.

– Нет, уж ты этого не делай… Бога ради, не делай… Ты меня пощади.

– Вас щадить, так дойдет до того, что меня по щекам будут бить.

– Ну, полно, полно…

Перебраниваясь таким образом, они дошли до своей дачи, вошли в палисадник и все еще продолжали перебраниваться. Муж говорил вполголоса и поминутно прибавлял:

– Тише, бога ради тише, нас могут соседи услышать.

Но жену это еще больше раздражало, и она голосила еще сильнее.

– Господи, что же это такое! Как воскресенье, как праздник, так у нас скандал и перебранка! – вздыхал он.

– Сами виноваты. Зачем завезли меня в этот поганый Лесной? Здесь иначе и делать нечего, как перебраниваться. Здесь все перебраниваются, в клубе и то перебраниваются, даже дерутся. Тут скучища страшная, народ обалдевает и лезет друг на друга.

– Но ведь ты сама нанимала здесь дачу.

– Вы должны были предупредить меня, остановить, доказать, что здесь ни погулять в уединении, без вытяжки, нельзя, ни…

– Душечка! Но, когда мы жили в усадьбе в Новгородской губернии на даче, ты сама роптала, что бродишь, как дикий зверь, одна. Как на тебя угодить?

– Довольно. Достаточно. Тряпкой вы были, тряпкой и останетесь.

В это время мадам Пестикова обернулась и увидала, что с соседней дачи с верхнего балкона на нее уставились два женские глаза и смотрят через забор, очень внимательно прислушиваясь к крикам.

– Вам что надо? Вы что выпучили глаза в наш сад? – крикнула она соседке.

– Ах, боже мой! Не выколоть же мне себе глаза. Я на своем балконе…

– Быть на своем балконе вы можете, но рассматривать чуть не в микроскоп наш сад вы не имеете права. Мы за вами не следим, и вы за нами не следите.

– Ах, боже мой, какие строгости!

– Да-с… Строгости. Вы бы еще бинокль наставили, взяли слуховую трубу.

– Зачем мне слуховая труба, если вы кричите на весь Лесной? Я лежала на диване и читала книгу, но вдруг такой крик, что я думала – уж не пожар ли. Я и выскочила.

– Ну, выскочили, а теперь и убирайтесь обратно. Вишь, какую обсерваторию у себя на балконе завели!

– Не ты ли мне это запретишь?

– Я. Что это, в самом деле! Нельзя у рыбака сига купить, чтобы ты с вашей вышки не высматривала и не звонила в колокола по всему Лесному, что у нас пирог с сигом, что за сига я дала шесть гривен.

– Позволь, позволь… Да как ты мне смеешь говорить «ты»!

– Как смела, так и села! Ведь и ты мне говоришь «ты». Людям делать нечего, они каждый час со своего балкона глаза на наш сад пялят, да еще не смей им ничего сказать! Скажите на милость, какие новости!

– Полно врать-то! Что ты мелешь! Ты сама шляешься около окон нашей кухни да вынюхиваешь, что у нас на плите кипит, – доносилось с балкона.

– Некогда мне вынюхивать, у меня дети, мне впору только с детьми заниматься, а вот как у тебя, кроме двух паршивых мосек, никого нет, так ты и завела обсерваторию. Ты хоть у мосек-то бы блох вычесывала.

– Ах ты, дрянь эдакая! Да как ты смеешь мне это говорить!

– А за эту дрянь хочешь на полицейские хлеба, шлюха ты эдакая?

– Сама шлюха грязнохвостая!

– Брешь! Я не шлюха, а надворная советница, кавалерша.

– Оно и видно, что надворная! Совсем надворная, а не комнатная.

– Молчать! Ты думаешь, я не знаю, кто такое тебе этот плешивый полковник, который к тебе ездит! И про жида знаю, какой ты с него браслет сорвала. Вдова… Вдовой-то ты только числишься, а на самом деле…

– О-го-го-го! Постой я в тебя, мерзкую, горшком кину. На вот… Получай! – крикнула соседка, швырнув с балкона цветочным горшком, но горшок не перелетел через забор.

– Ты кидаться! Ты кидаться! Так ладно же, и я у тебя все стекла в даче каменьями перебью.

Мадам Пестикова пришла в ярость и начала искать в саду камень.

– Клавденька! Клавденька! Опомнись! – слышался шепот мужа с террасы. – Ведь это черт знает что такое! Смотри, около нашего палисадника посторонний народ останавливается.

– Вы что там шепчетесь! Берите полено и идите сюда на подмогу.

– Друг мой, ты иди сюда!

С балкона полетели в сад картофелины. Мадам Пестикова поднимала с дорожек сада куски битого кирпича и швыряла на соседний балкон.

Пестиков сидел на террасе за драпировкой и в отчаянии воздевал руки к потолку.

– Боже милостивый! Что же это такое! В один день два скандала! – шептали его губы.

Паки у немцев

Семейство Гельбке и Аффе с сестрой возвращались домой с прогулки из Беклешова сада, где они катались на лодке. Когда они подходили к своей даче, то у калитки палисадника их уже дожидались гости: Грус, рыжеватенький молодой человек с усиками и в веснушках, и Грюнштейн, худой, черный, как жук, мужчина с чертами лица, напоминающими семитическое происхождение. Они стояли и смотрели навстречу приближающимся Гельбке, причем Грус вынул из жилетного кармана часы и держал их в руке.

– Мы аккуратны, как хронометр, а вы просрочили ваше время… – говорил он по-немецки. – Вы звали нас на партию в крокет ровно в три часа, мы были без двух минут три у вас, а вы являетесь домой только в шесть минут четвертого.

Гельбке, в свою очередь, вынул часы и сказал:

– Две минуты четвертого, но я думал, что мои часы вперед.

– Ваши часы отстали – это вам говорит часовых дел мастер, – стоял на своем Грус. – Дайте ваши часы, и я им прибавлю ходу.

Грус прибавил ходу часам Гельбке. Между прочим у калитки происходили взаимные приветствия.

– Ну, как ваша невеста, герр Грус? – спросила мадам Гельбке.

– Frisch, raunter und gesund…[16] – отвечал Грус, входя вместе с другими в палисадник дачи. – Цветет как роза.

– Когда свадьба?

– У невесты не хватает до свадьбы тридцать три рубля, у меня сто четырнадцать.

– Так давно копите, и все еще не хватает. Вы, Грус, должно быть, много пьете пива и много курите сигар.

– О, нет… Дома за работой я теперь курю трубку, мадам Гельбке, что делает мне четыре рубля экономии в месяц, но что вы сделаете, если мои давальцы все такой народ, как ваш Гельбке. У него часы отстают, а он не несет их к часовому мастеру.

– Гельбке год назад чистил у вас свои часы, и если они отстают теперь, то это ваша вина. Нет, в самом деле, когда же свадьба?

– Скоро. Я полагаю, что к сентябрю у нас будет назначенная для женитьбы сумма в тысячу пятьсот рублей. На прошлой неделе я получил готовое место для заводки часов в одном приюте, кроме того, генерал фон Пфифендорф поручил мне выбрать ему хорошие бронзовые часы для гостиной, и здесь я буду иметь рублей пятнадцать комиссии.

– Ну, Гельбке! Скорей крокет, крокет! – хлопал в ладоши Грюнштейн. – А пока, где ваши дети? Я им принес из вашей аптеки ячменные леденцы. Густинька, Фрицхен! Da haben sie[17] гостинцы.

Мадам Гельбке радостно улыбнулась, подвела к Грюнштейну детей и говорила:

– Кланяйтесь и скажите: благодарю, герр провизор.

– А как идет у них дело с гимнастикой?

– О, Фриц совсем акробат, – отвечал за жену Гельбке и прибавил: – Амальхен! Ты не просрочь время. В три с половиной часа они должны делать четверть часа упражнения на трапеции, а в четыре часа им следует получить в пищу казеин. Есть ли для них молоко?

– О, sei ruhig…[18] Я не как ты… Я аккуратная мать, – отвечала мадам Гельбке. – Мои часы на шесть минут не отстают.

– Aber[19], Amalchen… – хотел оправдываться Гельбке.

– Нечего, Амальхен! Ты был вчера в городе и мог поверить часы по пушке. Наконец, вчера была суббота… К вам по субботам ходит в контору для заводки часов часовых дел мастер, и ты мог у него поверить свои часы. Гельбке! Ты перестаешь быть аккуратным! – погрозила она ему пальцем.

Гельбке и Аффе устанавливали дуги крокета и вынимали из ящика шары.

– А апотекершнапс будете пить? Я принес апотекер-шнапс, – говорил Грюнштейн, вынимая из кармана аптечный флакон с красной жидкостью.

– Нет, нет! Теперь нельзя! Гельбке и Аффе пили четыре шнапса за фрюштиком! – вскричала мадам Гельбке. – Они пили и так больше своей порции. Я позволяю Гельбке пить не больше двух шнапсов по воскресеньям за фрюштиком. А это все Аффе виноват.

– Мамахен, мы пили только три шнапса, а четвертый ты нам не дала, – заискивающим тоном сказал Гельбке.

– Врешь, врешь! Четыре.

– Я и Грус выпили сегодня тоже по четыре.

– Это не делает вам честь. А невесте Груса я скажу, чтобы она лишила его за это права три дня целовать ее руку.

Гельбке подошел к жене и тихо сказал:

– Мамахен, ведь Грюнштейн угощает, ведь этот шнапс будет даром. Позволь нам выпить.

– Даром! Ты забываешь, что я должна подать колбасы на закуску. Ведь Грюнштейн без закуски пришел, – так же тихо отвечала она. – А хлеб?

– Полно, Амальхен… У вас от фрюштика осталось десяток раков – вот мы раками и закусим.

– А порядок? Ты ни во что не ставишь порядок? А твоя печень? Вот ежели бы ты был капиталист, то я позволила бы тебе рисковать здоровьем. Ты должен беречь свое здоровье для жены и детей.

– Душечка, ведь я застраховал для вас свою жизнь в пять тысяч. Позволь, мамахен, выпить шнапс.

– Пей, но я буду сердиться, – отвечала мадам Гельбке и надулась.

– Есть разрешение на шнапс? – спрашивал Грюнштейн, следивший за перешептыванием.

– Есть, есть! – радостно воскликнул Гельбке.

Появилась рюмка и тарелка раков.

– На траве будем пить, на траве… Садись все на траву… Садись вокруг, – командовал Аффе и весело запел:

Bin ich in Wirthshaus eingetreten

Gleich einen grossen Kavalier,

Da lass ich Brodt und Braten liegen

Und greife nach den Korkenziher…

– О, Аффе! Какой вы кутила. Я не люблю таких. Я удивляюсь, как вам ваша сестра позволяет, – погрозила ему пальцем мадам Гельбке.

Мужчины по очереди пили апотекершнапс.

– Восторг что такое! – говорил Гельбке, проглатывая рюмку жидкости.

– На самом лучшем спирту, и собраны все травы, способствующие к пищеварению. Это жизненный эликсир, – хвастался Грюнштейн.

– Честь и слава провизору Грюнштейну! – крикнул Аффе.

– Удивительная крепость! – сказал Грус.

Мадам Гельбке продолжала дуться и шептаться с сестрой Аффе.

– Мамахен! Мы так веселимся, а ты дуешься и расстраиваешь наше веселье. Полно, брось… Hier ist so gemuthlich, aber du… Ach, Schande…[20]

– Sehr gemuthlich! Ausserordentlich gemuthlich![21] Еще… – кричал Аффе, подставляя рюмку, и прибавил по-русски:

– Русская пословица говорит: остатки сладки.

– Meine Herrschaften! Wollen wir noch[22] выпивае’еп, – предложил Грюнштейн, спрягая русский глагол «выпить» на немецкий манер. – Мадам Гельбке нас простит. Она добрая.

Предложение было принято.

Свежа, резва и здорова… (нем.)

Вот вам (нем.).

Успокойся (нем.).

Но… (нем.)

Здесь так приятно, а ты… Ой, как жадь… (нем.)

Очень приятно, чрезвычайно приятно! (нем.)

Дамы и господа, давайте еще… (нем.)

Паки и паки у русских

Лесной. Вечер. Солнце, позолотив в последний раз крыши домов, опустилось за сосны. Повеяло прохладой. Поулеглась пыль на дороге. Стала садиться роса. На балконах и террасах дач появились самовары. Бродили по улицам пьяные дворники. Раздавались где-то отдаленные звуки гармонии, кто-то где-то сочно ругался. На террасе, около остывшего самовара, перед только что сейчас выпитыми стаканами и чашками сидело семейство Пестиковых. Супруги молчали, дулись друг на друга и позевывали. Дети еще продолжали пить чаи, раздрызгивая в чашках куски булки. Клавдия Петровна Пестикова наградила их подзатыльниками и прогнала спать. Из комнат стал доноситься рев ребят. Михайло Тихоныч Пестиков пыхтел и усиленно затягивался папироской.

– Переодеться в халат, что ли, – пробормотал он, отправился в комнаты и вскоре оттуда явился в халате и туфлях.

Клавдия Петровна тоже сходила в спальню и вернулась в ситцевой блузе и без привязанной косы, а с собственным крысиным хвостиком. Она сидела с размазанными по лбу бровями. Сероватая полоса от накрашенной брови шла кверху и упиралась в пробор волос.

– Марфа! – крикнула она кухарке. – Прибирай самовар-то! Что ему тут торчать.

Самовар прибран.

– Вот и еще воскресенье прошло, – проговорил Пестиков.

– Да уж нечего сказать, приятное воскресенье, приятный праздник! – отвечала жена.

– Кто же, душенька, его испортил? Ведь ты сама. Сама ты полезла на ссору с Доримедонтихой, сама ты задела соседку и сцепилась с ней.

– А по-вашему, молчать, по-вашему, дозволить над собой делать всевозможные надругательства?

– Мало ли, про кого что говорят заглазно.

– Вовсе не заглазно. Доримедонтиха прямо вослед мне хохотала над моим платьем, она нарочно так хохотала, чтобы я слышала.

– Да, может быть, она об чем-нибудь другом хохотала.

– Ну, уж пожалуйста! Что я, маленькая, что ли! Разве я не понимаю? А эта наша соседка, так просто она меня бесит своим нахальством. Чисто обсерваторию у себя на балконе устроила. И как только у нас в саду какой-нибудь разговор – сейчас она выскочит на балкон, выпучит глаза и свой лопух расставит, чтобы ни словечка не проронить, что мы говорим.

– Но ведь тут дачи так смежно построены, так виновата ли она?

– А вы зачем меня в такое место завезли жить, где дачи смежно построены?

– Душечка, ты сама выбирала дачу.

– Я думала, что палисадник, отделяющий нашу дачу от соседней дачи, зарастет чем-нибудь.

– Чем же тут зарасти, если и кустов-то нет, а сидит всего на все две голые сосны. Соседский балкон так устроен, что…

– Пожалуйста, не заступайтесь за эту шлюху, иначе я подумаю, что у вас с ней шуры-муры начинаются. Да и то… Всякий раз как я про нее начну – вы сейчас заступаться. Какая-нибудь дрянь – и вам дороже жены.

– Ну, а что хорошего, вдруг две дряни, Доримедонтиха и соседка, подадут на тебя к мировому?

– На меня подадут, но не на вас, – резко отвечала супруга.

Пауза. За палисадником послышался еврейский жаргон проходящего мимо еврейского семейства, и потом все стихло. Минуту спустя два дворника вели третьего. Он упирался, барахтался и кричал:

– Загуляла ты, ежова голова!

– А уж и тощища же здесь! Сплетницы, жиды, пьяные дворники – и больше ничего… – опять начала супруга. – Такой скуки нигде нет.

– Да уж слышали. Что все об одном толковать! – отвечал супруг.

– Ну, скажите по совести: разве вам самим не скучно?

– Скучно, но что же делать-то? Нам будет везде скучно, потому что мы веселиться не умеем. Нам будет и в Павловске скучно, и в Лесном скучно, и в Озерках скучно. А немцы вон везде веселятся, даже в Лесном веселятся.

Видела давеча в Беклешовом саду катавшуюся на лодке немецкую компанию. Солнце печет, жарко – они без сюртуков, поют песни. Вышли на островок – расселись на траву, начали пиво пить, полезли на деревья.

– Ну, что немцы! Что об немцах разговаривать! Немец – как таракан, он везде уживается, и везде ему удобно и уютно.

Опять пауза. Мимо палисадника пробежала, шурша туго накрахмаленным платьем, горничная. За ней гнался рослый гимназист в коломянковой блузе и в форменной фуражке. Горничная кричала:

– Хороша Наташа, да не ваша! Кругла, да не тронь ее из-за угла.

– Ведь это удивительно! – начинает Клавдия Петровна Пестикова. – Никто из знакомых даже в гости в этот поганый Лесной не едет. Два воскресенья сидим с тобой глаз на глаз и хотя бы кто из знакомых заглянул.

– Ну, скажите на милость! – всплеснул руками Пестиков. – А приедут гости, ты на них фыркаешь. Тут как-то приехали Петр Михайлыч с братом, Кузьма Иваныч, и ты так приняла их нелюбезно, что просто мне совестно было.

– Еще бы, вы засели в винт играть на целый вечер! Они приехали в карете, я намекаю, что не дурно бы всем в «Аркадию» съездить, благо у них карета, а они даже и не внимают.

– Душечка… Но стеснять гостей! Ведь они затем именно и приехали к нам в гости, чтобы поиграть в винт.

– Нет, сюда не оттого не едут гости, а просто оттого, что здесь место скучное. Во-первых, место скучное, а во-вторых, эта проклятая конка, которая тащится полтора часа. Вагоны отходят только до одиннадцати часов вечера, да еще и не всегда в них попадешь. Ты посмотри последние вагоны… Ведь места чуть не штурмом берут. Извозчиков мало… А которые извозчики есть, то те в праздник вечером ломят за конец в город два рубля.

– Везде то же самое! – махнул рукой муж и пронзительно зевнул во весь рот.

Зевнула и жена.

За палисадником у соседей послышался возглас:

– Ах, Франц! Ты слышишь? Кукушка… Послушаем кукушку. Как я люблю, когда кукушка кукует!

Пестиков зевнул еще раз. Жена ему вторила. У соседей раздавалось:

– И как хорошо соснами пахнет! Это так здорово. Ты любишь запах сосны? Смотри, какая ночная бабочка…

– Что ж мы сидим да, как совы, глаза пялим? Уж надо спать ложиться, что ли, – проговорил Пестиков.

– Действительно, больше нечего делать. Тощища смертная, – отвечала супруга. – Ты вот что… Ты посыпь сегодня в спальне персидским порошком. Это и от блох хорошо, и от комаров хорошо.

– Сыпь сама. Мне лень. Я и так хорошо сплю.

– Вот немец соседний уж не сказал бы этого, а услужил жене.

– То немец.

Звякнул нутряной замок, запирающий дверь, выходящую на террасу, и скоро в даче мелькнул огонек, мелькнул и погас. Затем в даче все стихло.

Паки и паки у немцев

Бледно-лиловая июньская ночь спустилась над Лесным. Трубят комары. Амалия Богдановна Гельбке, переодевшись из холстинкового платья в блузу, сидит на ступеньках, ведущих на террасу дачи, и отмахивается веткой акации от комаров. Франц Карлыч Гельбке, в старой коломянковой парочке и в гарусных туфлях, поливает из лейки цветы в своей единственной клумбе. Походка его не совсем тверда. Он слегка покачивается.

– Amalchen! Nicht wahr, bei uns ist sehr gemuthlich?[23] – спрашивает он жену заплетающимся языком.

– О, ja, Franz, aber diese[24] комары… Ужасно они кусают.

– Это хорошо, мамахен.

– Что же тут хорошего, Франц? Я вся искусана. Больно, чешется.

– О, ты не знаешь натургешихте… Комары лишнюю кровь отвлекают. Ну, как ты сегодня веселилась?

– О, Франц! Совсем хорошо. Danke sehr. Ты знаешь, я была совсем другого мнения о Грюнштейн. Я думала, что он к нам придет что-нибудь кушать, а он сам принес детям бомбошки, принес апотекершнапс и даже раков не кушал. Сейчас видно, что это хороший человек. Свой шнапс пил и наших раков не кушал.

– Ну, вот видишь… Он очень воспитанный человек.

– И Аффе – хороший человек. Он тебе, кажется, подарил три сигары?

– Да, три сигары. На пробу… Он комиссионер гамбургских сигар. Одна сигара в восемь копеек, другая – десять, третья – пятнадцать.

– И ты будешь покупать у него такие дорогие сигары! Фуй, Франц!

– Я, мамахен, его надул. Я не буду у него покупать сигары, а отчего же не взять на пробу? Ему для пробы от торгового дома полагается. Я, мамахен, буду по-прежнему курить мои рижские сигары по три рубля сотня.

– Тебе, Франц, и это дорого. Делай, Франц, экономию на иллюминацию для дня моего рождения и кури сигары в два рубля.

– В два рубля, Амальхен, сигары очень воняют. Ты сама скажешь: «Пфуй, чем это таким гадким пахнет!»

– Я никогда не скажу «пфуй» там, где экономия. А экономия нам нужна для моего рождения. У нас будут гости.

– Мамаша! Хочешь, я тебе скажу одну тайну?

Гельбке остановился перед женой с лейкой в руках и улыбнулся.

– Nun?[25] – спросила Амалия Богдановна.

– Грюнштейн тебе хочет сделать сюрприз в день твоего рождения. Он хороший химик. Он приготовит у себя в аптеке фейерверк и привезет тебе в подарок.

– Ist wohl moglich?[26] – удивленно воскликнула мадам Гельбке и прибавила: – Грюнштейн – совсем хороший человек. И сестра Аффе Матильда – прекрасная девушка. Я думала, что она будет так много есть за фрюштиком, а она очень мало ела. Кроме того, она принесла детям ягод и, когда мы катались на лодке, целый час вязала мой чулок для Фрица. И потом она принесет мне выкройку для платьица Густи и подарит моточек красного шелку.

– Ну, видишь, Амальхен, а ты говорила, что у ней большой рот и большие зубы и что она есть будет много. Ты позови ее, Амальхен, к себе на рожденье. Она очень рукодельная девушка и вышьет тебе какой-нибудь сувенир. Позовешь?

– Непременно позову, Франц.

Пауза. Полив цветы, Гельбке поставил в уголок на террасу лейку и подсел к жене.

– Ну что, нравится тебе, как мы сегодня провели день? – спросил он.

– Даже очень. Одно мне не нравится, что ты много пил шнапс и пива. Ты пьян, Франц.

– Мамахен, когда мы были жених и невеста, ты мне сказала, что я могу быть немножко пьян каждое воскресенье.

– Франц! Ты сегодня пьян не немножко. Ты много пьян, ты пьян против нашего условия.

– Я, Амальхен, даже убавил сегодня одну бутылку пива против моей воскресной порции.

– Но зато ты пил много шнапс.

– Ein Kuss, Mamachen. Поцелуй в знак прощения. Я виноват.

Гельбке протянул губы. Мадам Гельбке отвернулась и подставила щеку.

– Целуй сам, я не стану тебя целовать. От тебя несет, как из винного погреба.

– Сегодня воскресенье – ничего не поделаешь, – оправдывался Гельбке, чмокнув жену. – Зато я не кутил один, а был со своей женой, с семейством… Я пил шнапс и пиво, и моя Амалия видела это. Я пьян немножко, но я опять с Амалией, и Амалия около меня. Амалия знает, что я был экономен, – и она спокойна. Мы издержали пустяки, а мы сегодня и гостей у себя принимали, и на лодке катались, и в крокет играли, и свой квартет в Лесном парке пели, и музыку у забора клуба слушали. Ах, вальс Ланера! Что за прелесть этот вальс Ланера!

Гельбке начал напевать.

– Ведь другие, чтобы слушать музыку, за вход в клуб по полтиннику платили, а мы ничего не платили. Рубль экономии, Амальхен.

– Где этот рубль? Я его не вижу.

– Da hast du. Вот. Спрячь в копилку.

Гельбке полез в кошелек, вынул оттуда рубль и подал жене.

– Вот это я люблю, – отвечала она. – Так ты должен всегда поступать.

– Поцелуйчик, мамашенька.

– Хорошо. Но сожми губы, чтобы от тебя вином не пахло.

Мадам Гельбке поцеловала мужа. Куковала где-то кукушка.

– Ты любишь кукушку, Амальхен?

– О да, Франц!

– И все-то у нас есть, Амальхен, – восторгался Гельбке. – Есть хорошенькая дачка, есть садик. Садик, правда, невелик, но зато высок – вон какие четыре сосны стоят.

– И одна береза, – прибавила мадам Гельбке.

– А два куста сирени-то? Ты забыла? И цвела наша сирень! Ты любишь сирень?

– Очень.

– Есть сирень, есть трава, есть клумба, есть цветы, есть кукушка. Не правда ли, gemuthlich?

– Gemuthlich… Franz… – отвечала мадам Гельбке и закатила глаза под лоб.

– Я прочту тебе стихи про кукушку, Амалия.

И Гельбке стал читать немецкие стихи.

– Завтра ты тоже должен убавить из своего бюджета одну бутылку пива, – сказала мадам Гельбке, когда Гельбке кончил читать. – Ты помнишь, ты обещал сделать мне эту экономию потому, что у нас сегодня завтракала фрейлейн Матильда.

– Я помню, помню, мамахен.

Пауза. Гельбке зевнул. Зевнула и мадам Гельбке.

– Ну, что же мы теперь будем делать? – сказал Гельбке. – День и вечер провели прекрасно, заступила ночь.

– Надо спать, – отвечала мадам Гельбке. – Котт, Franz… Пора.

Гельбке не возражал.

Не правда ли, у нас очень уютно? (нем.)

Но эти (нем.).

Итак? (нем.)

Правда? (нем.)

Дачные страдальцы

Дачные страдальцы

I

В дачный поезд Финляндской железной дороги, отправляющийся по направлению к Выборгу, входит средних лет бородач в резиновой накидке и форменной фуражке одного из гражданских ведомств. В руках громадный портфель. На пуговицах пиджака висят пакетики с покупками; такие же пакеты в синих и желтых оберточных бумажках торчат из карманов пиджака. Раскланявшись с пассажирами, ездящими с ним ежедневно в эти часы, он усаживается у окна на скамейке и, отдуваясь, делает продолжительный звук:

– Фу-у-у.

– Устали? – участливо спрашивает его отставной военный в форменном пальто с поперечными штаб-офицерскими погонами.

– Еще бы не устать-то! Два раза в день четыре способа передвижения испытываешь да вот по эдакой погоде-то, так не угодно ли?.. Ведь сегодня хороший хозяин собаки из дома не выгонит, а я встал в семь часов утра да и иди, иди, как Вечный жид. Беги пехтурой, влезай в таратайку, пересаживайся с таратайки в поезд железной дороги, с железной дороги в конку, от конки до службы опять беги. Да утром-то еще ничего – налегке, без поносок, а вот извольте-ка на обратном пути четыре способа передвижения переменить, пока до дачи-то доберешься! Да что я… Пять способов, а не четыре. Со службы от Исаакиевской площади в Гостиный двор на извозчике. Да еще насилу нашел! Не везут в дождь, подлецы, меньше полтинника в конец, словно сговорившись. А как за такой конец дать полтинник? Искал за три гривенника. Нашел наконец, поехал. На извозчике – раз, по Гостиному и около него пешком гонял – два, потом в Михайловской в конку сел – три, из конки пересел на железную дорогу – четыре, да от железной дороги до своей дачи в Шувалове придется в таратайке трястись – пять. Вот вы и разочтите, как тут не устать! Каторжный, буквально каторжный.

Опять продолжительное «фу-у-у». Бородач, отличающийся некоторою тучностью, снял с головы форменную фуражку, вынул носовой платок и отер потный лоб и лицо и наконец закурил папироску. Вид его был на самом деле страдальческий. Воротничок сорочки, выглядывающий из-под бороды, и рукавчики смокли, волосы на голове прилипли к вискам.

– И так каждый день? – спросил участливо отставной военный.

– Каждый день, кроме табельных. Начал было субботы урывать – коситься стали.

– Нет, я больше трех раз в неделю не езжу, да и то…

– Вам что! Вам, стало быть, с полгоря. А тут каждый день, каждый день. А вот вчера и сегодня по дождю-то не угодно ли! Ведь на мне только слава, что непромокаемый плащ надет, а с фуражки за шиворот-то все-таки льет.

– А приедете домой, опять будете, поди, работать? Ведь вон с вами какой портфель. Даже, можно сказать, не портфель, а портфелище, – расспрашивал отставной военный.

– Чего-с? Работать? Дома еще работать? – обидчиво и с каким-то азартом воскликнул бородач. – Нет уж, слуга покорный! И каторжникам дается отдых.

– Так зачем же вы такой громадный портфель с бумагами с собой таскаете?

– Да это у меня портфель не с бумагами. Только этого и недоставало, чтоб с бумагами был! Тут у меня закупки разные. Жена у меня каждый день делает поручений всяких бездну. И того купи, и этого возьми… Ну, пакеты все мелкие, покупаешь и берешь все в разных местах, карманы уж не вмещают – вот я в портфель все и складываю. Нарочно для этого и портфель с собой беру.

– А я думал, с бума-агами-и… – протянул отставной военный.

– Бог с ними, с бумагами! Летом и на службе-то бумагами тяжело заниматься. Приедешь в присутствие усталый, измученный, голодный… Через полчаса завтрак. То есть, ежели хотите, то бумаги в портфеле у меня есть, но какие? Газеты, оберточные… Книги жене из библиотеки взял: «Графиня де Монсоро» и роман Мопассана. Есть нумер модного журнала для нее. Есть, есть бумаги… – улыбнулся бородач. – А то тут у меня такие вещи: бутылка прованского масла, новые полусапожки маленькому сынишке, удочка для гимназиста, две губки, женин корсет из починки, кусок тесемок, два куска мыла, кое-что из аптекарского магазина, три игры старых карт и копченая камбала. Два последние предмета – уж для себя. Не все же для людей.

– Да, копченая камбала – это прелесть, – проговорил отставной военный и даже сладко проглотил слюну от удовольствия.

– Еще бы не прелесть! – прошамкал бородач и облизнулся от предвкушения блаженства. – Камбала – это восторг что такое! Вот сейчас приеду домой, вонжу в себя хорошую рюмку водки и камбалой… Да когда еще, впрочем, приедешь-то! – махнул он рукой. – Вот еще и не тронулись… Поезд ползет, как черепаха… На Ланской остановка, в Удельной остановка, в Озерках, в Шувалове. А там на таратайке трясись. Эх, жизнь! Только слава, что дача. Не будь жены и детей – никакими коврижками меня на эту дачу никто не заманил бы.

– А повинтить есть с кем? – задал вопрос отставной военный.

– Обязательно. Только это-то и скрашивает несколько дачную жизнь. А уж не будь этого – прямо ложись в гроб и умирай. Теперь мы винтим все больше с соседями. Почтенный такой протопоп один около меня на даче живет.

– Не люблю я с ними. Очень уж осторожно играют.

– Ну, не скажите. Этот ярый, самый ярый… Вот тут от меня несколько подальше дьякон из какого-то казенноучебного заведения живет, так этот, действительно, и думает очень долго, и как-то прижимист… Потом доктор один. Тоже из поповичей. Ну, я, жена – вот нас партия и есть.

– Курс, разумеется, маленький?

– По сотой играем. Вот из-за этого старые карты из клуба и вожу. Не стоит новых-то покупать. Ах, гвоздей обойных забыл купить! – воскликнул бородач и досадливо почесал затылок. – Жена просила гвоздей обойных. И наверное, что-нибудь еще забыл, – продолжал он. – Дай-ка просмотрю список и проверю. Уж очень много заказов. Просила она меня бисквит фунт купить. Ну, этих я умышленно не купил, хотя и знаю, что за это будет мне гонка. Судите сами, как тут бисквиты провезти по эдакому дождю! В булочной положат в корзинку, чуть-чуть прикроют тоненькой бумажкой – ну, и размокнут все. А наверное, и кроме гвоздей, я что-нибудь забыл. Надо проверить.

Бородач достал из бокового кармана записную книжку.

– Вот у меня целая бухгалтерия с собой возится и, наверное, за лето вся будет подписями покрыта, – прибавил он и стал смотреть в книжку. – Банка одеколону куплена, персидский порошок куплен, клей столярный…

– Бросьте. Охота проверять! Ведь уж теперь все равно того, что не куплено, достать нельзя: не выходить же из поезда, – посоветовал отставной военный.

– И то бросить, – сказал бородач и спрятал в карман книжку.

Свисток. Поезд тронулся.

II

Тук, тук, тук – стучит дачный поезд железной дороги, только что вышедший из Петербурга и увозящий домой дачников, побывавших на службе. В поезде все больше мужчины. Мелькает перед ними в окнах слезящееся серое небо, развалившиеся постройки пригорода и огороды, мокрые огороды без конца, на болотистом и никогда не просыхающем грунте которых только и может родиться одна копанная капуста. Виднеются среди гряд то там, то сям пестрые головные платки баб-полольщиц, жалких, мокрых от поливающего их дождя. Какой-то бакенбардист в очках, приютившийся в углу вагона, смотрит в окно на баб и говорит:

– Каково это им целый-то день под дождем!

– Ну, батюшка, в дождь и нам, дачникам, не слаще, – откликается усатый господин в полинялой и скоробленной от дождя серой шляпе и сером пальто-крылатке. – Я сам весь мокрый. Угораздило сегодня утром под такой дождь попасть, пока ехал с дачи на таратайке на поезд, что и посейчас высохнуть не могу. Да и еще предстоит мочиться.

– Разве без зонтика?

– Есть зонтик, но вывернуло его ветром, и принужден был свернуть. После первого числа, получа жалованье, думаю непромокаемое пальто купить.

– Не покупайте. Только одно название, что непромокаемое. А как намокнет, то еще хуже начнет отдавать от себя сырость. Я через него, проклятое, ревматизм получил. Вся штука, что оно воздуху не пропускает. Все ваши испарения остаются у вас на теле и переходят в ваше платье, вы и преете в собственном паре.

– Гм… Это надо принять к сведению, – бормочет бакенбардист в очках, вынимает из кармана сырую газету, развертывает ее, надевает на нос пенсне поверх очков и начинает читать, но тотчас же закрывает глаза и отдается дремоте.

Он начинает клевать носом, газета выпадает из рук, пенсне сваливается. Он спохватывается, поднимает газету и свертывает ее снова.

– Сморило? – спрашивает его усатый господин.

– Еще бы не сморить, ежели в шесть часов утра поднимаешься!

– Что так рано?

– Иначе мне на службу не поспеть. Ведь таратайки не каждый день попадаются утром, а надо за пехтуру рассчитывать. Ох, тяжела ты, шапка дачника! Что я? Для чего я живу на даче? Встанешь спозаранку – бежишь на поезд, вернешься домой раскисший, только бы до постели. Недоспишь, недоешь, недопьешь. Вот сегодня… Целый день мокрый, и высушиться было негде. Вернешься к себе на дачу – опять в сырость.

– Дача-то, поди, с протекцией? – улыбается усач.

– Уж само собой. За сто двадцать пять рублей в лето без протекции не бывает.

– Ну, я и двести плачу, да и то у меня потоки по стене. Ведь дождь-то какой! Три дня без просвета.

– И три недели просвета не увидите.

– Пророчьте, пророчьте! Типун бы вам на язык. А как барометр?

– Что барометр! Все врут барометры. Барометр – инструмент вовсе не для узнания погоды, а для измерения высоты гор. Плюю я на барометр. А для меня важна примета. Когда начался дождь? 27 июня, в Самсоньев день. А Самсоньев день с дождем, так уж прямо считайте, что дождь на три недели. Это старики говорят.

– Да что вы! – качает головой усач, делая серьезное лицо.

– Верно, верно… – подхватывают сидящие в вагоне. – Ведь вот видите, дождь три дня уже жарит, а барометр как упал третьего дня на 755, так и не двигается.

Начинаются сообщения о дожде.

– У меня лягушки на балконе прыгают. В углах грибы начинают расти.

– Да, да. Ведь не переставая… Я сегодня хотел переменить сапоги. Лезу утром под кровать, достаю – и что же вы думаете? Заплесневели. Моя соломенная шляпа на стене висела и превратилась в кисель.

– Но все-таки вы на шоссе живете, и вам с полгоря. У вас грязно, но можно хотя через дорогу перейти, а я вот на боковой улице живу, так проехать нельзя: кисель. По положенным кирпичам, балансируя как акробаты перебираемся. Прислугу лишний раз в лавочку не протуришь. У меня вот вчера сын-гимназист лимон покупать к чаю – так на ходулях ходил.

– Да ведь на ходулях по глубокой грязи хуже увязнешь.

– И увяз, и свалился. Пришел домой – на человека не похож. С ног до головы в грязи. Вчера мороженник… Завез свою тележку с мороженым, а вытащить-то из грязи не может. Ну, мы, дачники, начали помогать… Мужик он хороший, совестливый… И вывезли.

– И все-таки, господа, все эти невзгоды ничто в сравнении с тем, что вот вы легли в постель, спите, и вдруг вам ночью на лицо с потолка кап, кап, кап, – начинает бакенбардист в очках.

– О, это уж самое обыкновенное дело! Об этом мы даже и не говорим! – восклицают два-три дачника.

– Ну, у меня, господа, пока этого еще нет, – говорит молча сидевший до сих пор чиновник в форме почтового ведомства. – В кухне есть немножко в углу, около трубы, но…

– Ах, видите! В кухне все-таки есть. Но крыша за три дня у вас еще недостаточно намокши, а вот подождите вы еще два дня…

– Но неужели еще будет дождь два дня? – пожимает плечами бакенбардист.

– Говорю вам, что три недели будет, – отвечает усатый господин. – Самсоньев день, все знают, что он значит.

– Боже мой, боже мой! У меня и так сахар отсырел. Вот уж сегодня жестяную коробку везу для него. Табак в папиросы не набивается от сырости.

– Что табак! Я сегодня сапоги еле мог надеть. Не лезут ноги в сырые сапоги, да и что хотите!

– У нас вчера еле плиту могли затопить, – сообщает кто-то. – За ночь столько в трубу дождя налило, что даже из топки текло.

– И вы утверждаете, что такой дождик уж на три недели без перерыва зачастил? – слышен вопрос.

– Ну, перерывы-то маленькие, может быть, и будут, а только уж каждый день надо ждать дождя. Покос у кого теперь и кто скосил траву – беда.

– Ну, что мне покос! Я не трава. А вот на службу-то каждый день в дождь ездить и возвращаться мокрому в сырые комнаты…

– Сырые комнаты – еще не беда. Но жены в дожди бывают уж очень сварливые, – замечает кто-то. – Как дождь, так они на мужей и накидываются. Словно мужья погоду делают.

– Хе-хе-хе… – раздается легонький смех. – Это вы совершенно верно изволили про них заметить.

Поезд подъезжает к Ланской станции и убавляет ход. Раздается свисток. Какой-то пассажир накидывает на себя мокрую резиновую накидку и собирается выходить.

III

На станции Удельной в поезде немножко поредело. Около полусотни навьюченных покупками дачников вышли на платформу, и поезд помчался в Озерки. Прижавшись у окошка, сидит добродушного вида толстенький бакенбардист в сером камлотовом пальто-крылатке и в беспокойстве смотрит на часы.

– Не понимаю, что с часами сделалось, – говорит он соседу, тощему бакенбардисту с длинным носом и в очках, дремлющему перед развернутой газетой. – С утра на восемь минут отстали.

Тот открывает глаза и, не расслышав, о чем ему говорят, отвечает:

– Гм…

– Через это ведь и опоздал.

– Вы про митрополита Климента? Совсем опоздал. Лет на пять надо бы пораньше.

– Что вы, что вы! Я про себя… Я опоздал. Я часом раньше хотел сегодня на дачу приехать, но вот эти проклятые часы.

– Виноват… А я сейчас читал про болгарскую депутацию.

– Я опоздал, я… Подъезжаю к вокзалу, бегу на платформу, а поезд уже отходит. В моих глазах отошел.

– Слышу, слышу. А я думал, вы про болгарскую депутацию.

– Что мне болгарская депутация!

– Понимаю. Но я немножко задремал.

– Меня, батюшка, сейчас в Озерках, на станции, самого болгарская депутация встретит, и начнутся попреки. Обещал я сегодня жене часом раньше приехать, но часы у меня на восемь минут отстали…

– Да, тут иногда одна минута важна…

– И не понимаю, что с ними сделалось. Ходили верно. Утром на станции сверил. Были минута в минуту со станционными часами… Чистить их отдать, так в прошлом году чистил. То-то рассердится моя благоверная!

– Ну что ж, с каждым может случиться.

– Да ведь она с дочерью и другими ребятами всякий день на станцию приходит меня встречать.

– Ну, что ж… ведь это для прогулки. Не встретила и обратно пошла.

– Не думаю. Я полагаю, они и посейчас еще на станции торчат. Скажет: «В дождь заставил выйти из дома!..» А чем я виноват, ежели у меня с часами?..

– Гм… – хрюкает тощий господин в очках.

– И знаете, в эдакую погоду у ней нервы всегда расстроены, и ревматизм… А в это время женщины вообще… Рассердится, непременно рассердится.

– Гм…

– Дело в том, что у нас сегодня вареный сиг к обеду, – продолжает рассказывать толстенький бакенбардист. – Сиг по-польски… Знаете, с маслом и с рублеными яйцами.

– Да, да… Это прелестная штука!

– Ну, а сига надо непременно к известному часу варить, иначе что из него будет? Разварится в кисель.

– Понимаю.

– Ну, так, ежели разобрать, то она и вправе немножко сердиться. Но я-то не виноват.

Тощий бакенбардист перестал уже даже и издавать звук «гм», а только слушал, а толстенький бакенбардист, по мере приближения к станции Озерки, делался все беспокойнее и повторял:

– Часы… Ничего не поделаешь… Часы… По своим часам я приехал вовремя. Мне самому пришлось целый час ждать на станции до этого поезда.

Стали подъезжать к Озеркам. Поезд убавил ход. Толстенький бакенбардист стал собирать свои пакеты, вынул из-под скамейки корзиночку, пахнущую копченым, засунул в карман пальто бутылку, завернутую в бумагу. Вот и платформа, а на ней встречающие поезд. Дамы и девицы с подобранными юбками, подобранными умышленно настолько высоко, чтобы показать красные, розовые, черные чулки и новую изящную обувь. Толстенький бакенбардист, встав со скамейки, взглянул в окно на платформу и даже в лице изменился.

– Ждут… – проговорил он. – Жена и дочь ждут. А я, как назло, забыл им банку туалетного уксуса купить. Вот попреки-то начнутся!

Он весь съежился и стал выходить из вагона.

– Здравствуй! – раздался на платформе голос жены, рослой сухощавой брюнетки, несколько подкрашенной, с носом горбинкой, в кружевном фаншоне на голове и с мокрым сложенным зонтиком. – Это так-то ты часом раньше приезжаешь? Хороша у нас вареная рыба будет!

– Знаю, знаю, матушка… Но часы… Часы у меня опоздали… То есть не опоздали, а отстали – вот я и опоздал на три минуты. Здравствуй! – заговорил толстенький бакенбардист и, протянув губы, чмокнул подставленную женой щеку.

– Bonjour, papa… – умышленно картавя, крикнула молоденькая девушка-дочка со стреляющими в разные стороны по приехавшим молодым мужчинам глазами и, сложив губы сердечком, чмокнула отца в щеку. – Фу, как от тебя, папа, вином пахнет!

– Да, и я это замечаю, – прибавила маменька. – Вот оп