автордың кітабын онлайн тегін оқу Старатели

Посвящается Грегори и Алисе,

самым надежным проводникам

Пролог

Клондайк

1898

Элис скорчилась в тесном пространстве чердака под покатой крышей, опираясь рукой на грубый холщовый мешок с золотом. Снизу доносились тихие голоса сестры и зятя, они мешались с щебетом воробьев и крапивников и наконец затихли где-то за пределами дома. Элис немного подождала, затем сбросила вниз веревочную лестницу и, когда та ударилась о дощатый пол, спустилась со своего насеста. Дверь оставили открытой, и хижину заливал белый свет. Этой ночью никто не спал. Наверное, никто даже не ложился. К столу были вкривь и вкось придвинуты скамья и стулья. На столе с ночи остались бутылки и заляпанные стопки. Пол под скамьей весь в ошметках грязи, нанесенной сапогами, — вычищать тут все, конечно, придется Элис. Она медленно повернула голову к двери, за которой открывался вид на безлюдный участок.

Что за мир вокруг? Весь прошедший год он постоянно менялся. И так стремительно, что отвечать на этот вопрос было попросту некогда.

Элис двинулась навстречу распахнутой бесконечности, на ходу сдернув с железного крюка соломенную шляпу и нахлобучив ее на голову. Рабочие, жившие на другой стороне ручья, уже получили жалованье за этот сезон, и их линялые палатки, хлопавшие на ветру, в основном пустовали. У самой воды, в опасной близости от стремительного течения, кто-то оставил потускневший, слегка помятый жестяной лоток, шириной почти как шляпа Элис. Рядом со шлюзом на квадратном куске парусины — горка земли. Элис выросла на ферме и не выносила, когда работу бросали недоделанной. Она кинула горсть земли в лоток, зачерпнула воды из ручья и, повторяя движения, которым ее ради забавы научили рабочие, принялась крутить лоток, пока посеревшая вода не стала выплескиваться через край.

Вдруг в грязном водовороте что-то ярко блеснуло, потом еще раз. Элис крутила лоток, пока воды в нем совсем не осталось. Тогда она с отработанной точностью прикоснулась кончиком пальца к самому крупному самородку, оставшемуся на дне лотка. Коже передалось ощущение настоящих денег. Ее кинуло в дрожь. Они преодолели две тысячи миль, ступили на коварную землю, свою и чужую одновременно, и все ради того, чтобы можно было вот так взять кусок золота и уверенно положить в карман. Она быстро подняла глаза. На другом берегу между палатками рабочих пробирался муж ее сестры, Кларенс Берри. Широкое круглое лицо было угрюмо, большие пальцы заложены за неизменные красные подтяжки. Накануне вечером он набросился на Элис с такой злобой, что ей пришлось отступить. Сама она не испытывала подобной ненависти — впрочем, подумала она тогда, это еще одно доказательство, что его все больше гложут сомнения. Вскоре рядом с ним показалась ее сестра Этель, осторожно спускавшаяся по голому склону. В отличие от мужа, она сразу заметила на противоположном берегу фигуру, склонившуюся к самой кромке воды.

— Элис, иди сюда! Нам надо с тобой поговорить.

Но до них было далеко, свистел ветер, шумел ручей, голос у Этель был негромкий — Элис могла не услышать то, что предпочитала не слышать.

Она встала — промокшие рукава отяжелели, под ногами хрустел гравий, — положила лоток на шлюз и двинулась через третий и четвертый участки. Вот и яма, отмеченная номером пять. Дальше, на пустыре, под защитой растрепанных кустов, стоял приземистый, покосившийся сарай с зимним инвентарем. Элис замерла, потом неуверенно шагнула к плохо пригнанной двери. Накануне Кларенс сказал, что в этом сарае лежит человек. На самом деле он имел в виду, что там лежит покойник.

Ветер гнал рябь по поверхности ручья, пригибал к земле высокие травинки. Уже ничего не исправить — разве что еще можно прервать череду других, мелких жестокостей, копившихся так быстро, что Элис не успевала их осознать. Она замерла. Чуть повернула и наклонила голову, как всегда, когда собиралась принять решение. Я должна остановиться, подумала она. И тут же: только я не могу. Она ощущала, что больше солнечного тепла ее греет обещание богатого, роскошного, пусть пока и туманного будущего. Элис опустила руку в карман и сжала пальцами самородок, словно черпая в нем силы.

Глава первая

Отель «Ауани»,

Йосемитский национальный парк

2015

Мой дедушка был богат. Большую часть жизни он этого не стеснялся. Он считал, что богатство на него просто свалилось, как могли свалиться нужда или неудачи. Со стороны было видно, что деньги сделали его хвастливым, деспотичным и в то же время обаятельным, хоть и крайне бесцеремонным. Правда, сам бы он с этим не согласился. Он шел по жизни, принимая свое богатство, как житель Южной Калифорнии принимает солнечный день, зная, что такая погода продержится еще по крайней мере десяток лет.

Когда однажды в середине мая он позвонил мне и спросил, не можем ли мы с мужем повидаться с ним, в его голосе было какое-то непонятное напряжение, поэтому я сразу подумала, что ему от нас что-то нужно, и насторожилась. Чутье подсказало мне, что отвечать стоит уклончиво, еще до того, как я узнала, о чем пойдет речь.

— Мы бы с радостью, — сказала я, сохраняя на ноутбуке задание по биохимии и стараясь перекричать громкую музыку из машины за окном, — но у нас сейчас много дел по учебе и на работе. Но как только чуть освободимся, так сразу. Наверное, в конце июня.

— Июня?! — возмущенно воскликнул он. — Давайте в эту пятницу.

Ему нужно обсудить с нами срочное дело, объяснил он. Обязательно с глазу на глаз и как можно скорее. Я правда не хотела никуда ехать. Близилась важная сессия, и мне казалось, что я и так ничего не успеваю. Но дедушке не так-то просто было отказать, в том числе потому, что именно он платил за ту самую магистратуру, из-за которой я сейчас переживала. Я повернулась в кресле и, подняв брови, взглянула на Оуэна, сидевшего в другом конце комнаты, заваленной вещами и залитой солнечным светом. Он поднял голову, оторвавшись от проверки стопок унылых школьных сочинений.

— Сможем? — прошептала я, держа телефон на отлете.

Глухой звук: Оуэн постукивает ручкой по своим бумагам. Наконец он сдался:

— Сейчас не самое удачное время, но раз ему надо, как-нибудь выкрутимся.

Я снова повернулась к столу. На светофоре за окном загорелся зеленый, и поток машин тронулся с места.

— Ладно, — сказала я в трубку, изображая радость в голосе. — Планы поменялись. В выходные подъедем.

Но оговорки на этом не кончились. Дедушка хотел встретиться с нами не у себя на ранчо под Фресно, где он жил с раздражительной женщиной, которую я про себя называла не иначе как «жена номер шесть», а в отеле «Ауани» в Йосемитском парке, где он любил проводить каникулы в детстве и где, добавил он без тени смущения, он уже забронировал нам троим номера на выходные.

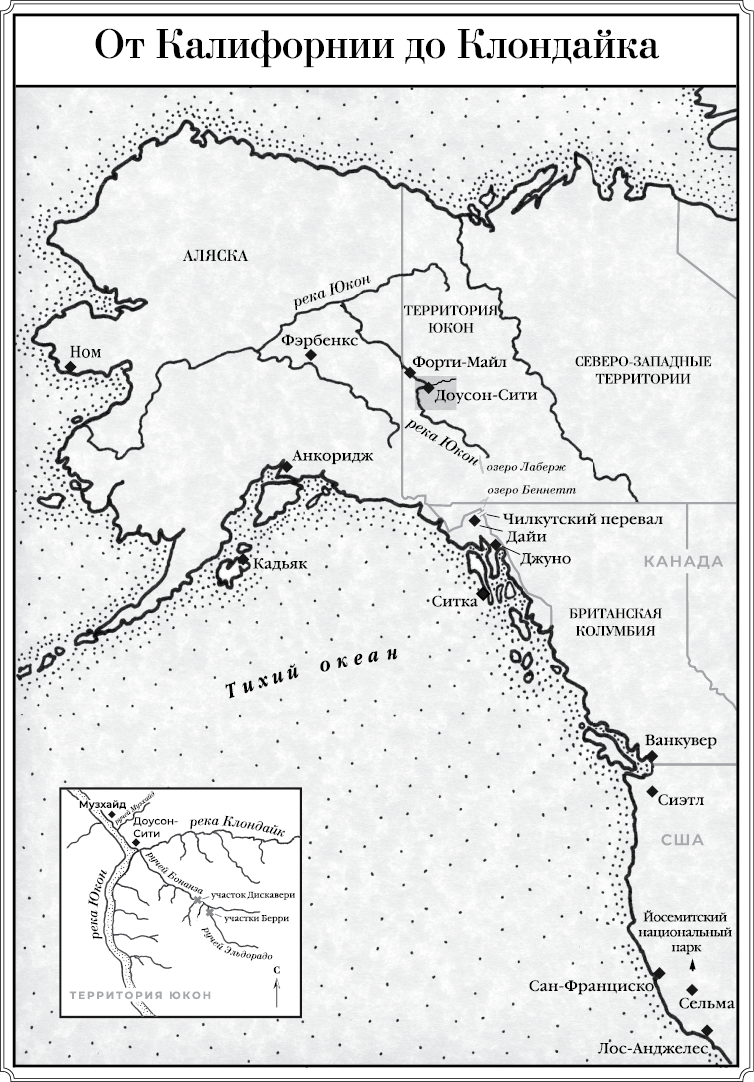

В пятницу, молясь, чтобы дряхлая «тойота-королла» выдержала шестичасовую дорогу, мы с Оуэном выехали из Лос-Анджелеса. Мимо нас проплывали яркие миндальные сады, клубничные фермы и ряды высоких нефтяных насосов, наклонявшихся, словно стада мифических существ, которые жадно припадают к земле, утоляя жажду. Дорога постепенно сужалась, и вскоре поля сменились тенистыми холмами, поросшими пихтами, секвойями, кипарисами, можжевельником и кизилом. В семь часов мы добрались до отеля и вышли в мир, не вмещающийся в человеческие масштабы привычного нам рукотворного мира. Мы устали, перед глазами плыло, но радость новизны, свойственная молодым людям, придавала нам сил.

По усыпанной сосновыми иголками парковке мы дошли до входа и до того были поражены величественным интерьером вестибюля, его обстановкой, что не сразу заметили высокого элегантного седого мужчину — моего дедушку Питера Бейли, который как раз выходил из сувенирного магазина, толкая тележку с четырьмя доверху набитыми коричневыми пакетами.

Всю дорогу до «Ауани» я нервничала. Даже в девяносто три года дедушка сохранял переменчивый нрав, и его настроение невозможно было предугадать. Но сейчас он пребывал в прекрасном расположении духа и был откровенно доволен собой. Он пожал Оуэну руку, поцеловал меня в щеку — «Анна, милая, здравствуй, рад тебя видеть» — и повел нас к широкому кожаному дивану в зоне отдыха, где явно специально для нас принялся распаковывать покупки — на них ушло не меньше двух тысяч долларов.

— До чего хорош, — сказал он, торжественно высвобождая железный керосиновый фонарь из коричневой бумажной обертки. — Нравится?

Кроме фонаря, он купил три декоративные корзинки, сумочку с плетеной ручкой и черно-зеленую куклу-качина с печальным ротиком и посохом в поднятой руке. Еще в пакетах были набор расписных мисок, браслет из бирюзы, пара деревянных поварешек с костяными ручками и витражная подвеска на окно в виде оранжевого солнца.

К нашему несказанному удивлению, дедушка объявил, что все это для нас, и стал вручать нам подарки в знакомой мне театральной манере, неприятно сочетавшей в себе напыщенность и самоуничижение.

— Я и так с ними запоздал, — сказал он. — Прошу прощения. Мало того, что я пропустил вашу свадьбу, так еще и напрочь забыл отправить подарок.

Из-за недавно поставленного диагноза — застойная сердечная недостаточность — прошлой осенью он действительно пропустил нашу свадьбу. Было решено, что лететь через всю страну до Филадельфии — города, где мы с Оуэном познакомились во время учебы в колледже и где жили почти все наши друзья, — слишком большой риск. Однако, деликатно напомнила я, побаиваясь его рассердить, он прислал нам чудесную открытку, а еще чек, покрывший расходы на свадебное путешествие — стоимость авиабилетов до Рима и семи ночей в отеле «Фонтана» прямо у фонтана Треви.

— Господи, я совершенно забыл, — воскликнул дедушка, хлопнув себя по лбу. — Все так и было. Какой я щедрый. — Придя в себя, он указал на пакет у меня в руках, и в глазах у него блеснул озорной огонек: — В таком случае отдавайте обратно. Подарю кому-нибудь другому.

В ресторане отеля оказалось несколько незанятых столиков. Мы с Оуэном хотели отнести пакеты и наши сумки наверх, но дедушка заявил, что он голоден, поэтому вещами пусть займется коридорный, а мы пойдем есть. Я сказала, что, наверное, нам с Оуэном стоит сначала сменить футболки и джинсы на что-нибудь более подходящее, но дедушка решительно отмел это предложение: он не терпел церемоний.

Так что мы прошли через вестибюль в ресторан, еще более роскошный, чем я опасалась: сверкающие столовые приборы, высокие потолки и кованые люстры. Я не привыкла к таким местам. Оуэн к тому моменту второй год преподавал обществознание десятиклассникам в школе «Кателла» в Анахейме. Я училась на первом курсе магистратуры по экологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и надеялась, что диплом (как именно — я представляла себе весьма туманно) даст мне какую-нибудь блестящую профессию будущего, имеющую некое смутное отношение к связыванию и хранению углерода. Конечно, в Лос-Анджелесе мы волей-неволей соседствовали со сказочными богачами, но каждый слой общества существовал в своем отдельном мире, и лишь немногим удавалось, подобно солнечному лучу, пройти все слои насквозь.

Мы сели за безукоризненно чистый стол, и мне сразу стало ужасно неловко. Я не сомневалась, что Оуэн чувствует то же самое. Зато дедушку явно ничего не смущало, хотя на нем были точно такие же синие джинсы.

Неужели, невольно подумала я, стараясь спрятать ноги под импровизированной юбкой из огромной салфетки, в какой-то момент чувство собственного величия раздувается до таких масштабов, что никакие этикетные оплошности уже не смущают?

Дедушка не стал открывать меню. Вместо этого он подозвал официанта и неторопливо заговорил:

— Скажите, молодой человек, у вас есть рибай? А брюссельская капуста?

Он поднял скрюченный указательный палец, сказал: «Значит, это делается так» — и принялся детально описывать, что именно должно оказаться у него на тарелке. Официант аккуратно записал все в блокнот и спешно удалился на кухню.

Оуэн, выросший в районе Куинс, в семье продавцов из универмага «Мейсиз», склонных к социализму, шепнул мне в ужасе:

— Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так делал заказ.

Мне было двадцать семь лет, я недавно вышла замуж, и, поскольку дедушка не торопился объяснять, зачем мы здесь собрались, я принялась рассказывать веселые свадебные истории. Но довольно скоро стало понятно, что до нашей свадьбы дедушке нет никакого дела: искоса глядя на нас, он медленно потягивал виски из стакана и, судя по всему, готовился завести речь о том, ради чего он нас вызвал. Наконец он прокашлялся в кулак и серьезно, властно произнес:

— Как вы понимаете, я позвал вас не только поесть и погулять по горам. Мне нелегко об этом говорить, но кое-кто из семьи уже знает, и пришло время вам тоже все узнать.

Оуэн поставил стакан на стол, я последовала его примеру. Мы с тревогой ждали продолжения.

— Дело в том... — Голос дедушки дрогнул, но он с усилием продолжал: — Дело в том, что я умираю.

Тут я поняла, что совершенно не представляю, как на это следует реагировать. Дедушке было девяносто три года. У него проблемы с сердцем. Он правда рассчитывал нас удивить? Я взглянула на Оуэна, но он тут же отвел глаза, словно боялся, что лишняя секунда выдаст наши недостойные мысли.

Наконец я собралась с духом. Я положила руку дедушке на плечо.

— Ну что ты, не надо так говорить, — сказала я, словно укоряя его за жестокость.

— Но я действительно умираю, — ответил он бесстрашно и решительно. — Конечно, я от этого не в восторге. Я бы с радостью прожил еще лет десять. А то и двадцать. Почему нет? Но, разумеется, никто меня не понимает. Все считают, что как только тебе стукнуло девяносто, надо тихо уйти со сцены без жалоб и стонов. Ничего, моя милая, — он мягко снял с плеча мою руку, — конец близок, но я его не боюсь. Я устроил свои дела. В домах чистота и порядок. Собаками и так уже занимается твой дядя Крейг. Я столько раз пересматривал свое завещание, что юристы в конце концов отняли у меня его силой. Дескать, я как художник эпохи Возрождения, который никак не может отложить кисть.

Он помолчал. Затем провел краем салфетки по бледным, потрескавшимся губам и едва заметно прищурился.

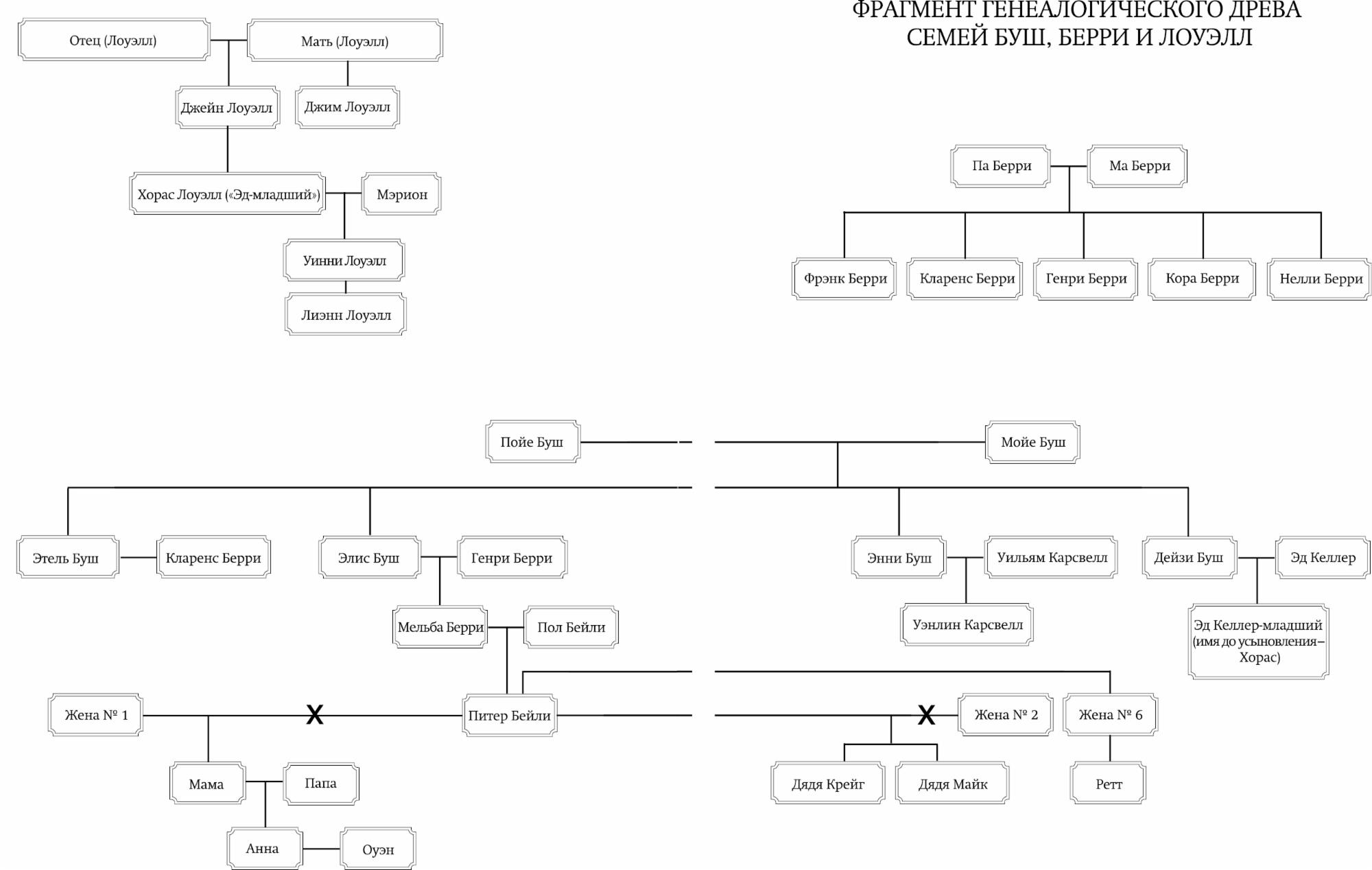

— Но кое-что все еще не в порядке, — продолжал он. — В завещании чертова уйма компромиссов, и это еще мягко сказано. Я им все-таки недоволен. Я позаботился о жене и ее детях (он имел в виду жену номер шесть и двух ее сыновей средних лет), кое-что отойдет и моим собственным детям и внукам (всего, если я никого не забыла, у дедушки было шесть детей от четырех браков, со второго по пятый, пятнадцать внуков и два правнука), но меня заставили кое-кого исключить, и я до сих пор проклинаю себя за то, что дал слабину.

Я почти наверняка знала, что он скажет дальше. Сразу с нескольких сторон до меня уже дошли слухи, что дедушка много месяцев сражался с женой номер шесть за то, чтобы включить в завещание некую женщину — индианку из тлинкитов и хэн, живущую на севере Канады, — и если с его многочисленными биологическими потомками жена номер шесть еще как-то мирилась, то тут она заявила, что такого оскорбления не потерпит.

— Ее зовут Уинифред Лоуэлл, — сказал дедушка, подтверждая мою догадку. — Если у меня в жизни и остались неоконченные дела, то они связаны с этой женщиной. Мы никогда не обходились с ними по справедливости — с ней и с ее семьей. Я в том числе. Но покуда я еще тепленький и моя партия еще не доиграна, господь свидетель, я хочу успеть все исправить.

И снова, хотя страсть, прозвучавшая в словах дедушки, была мне в новинку, его признание меня не ошеломило. От других родственников я уже слышала о том, как растет его одержимость семьей Лоуэлл, которая в 1898 году, во время клондайкской золотой лихорадки, столкнулась с моими предками по материнской линии, семьями Буш и Берри. Ничем хорошим для Лоуэллов это не кончилось. В последнее время (это я тоже узнала из семейных сплетен) размышления все чаще уводили дедушку к его собственному двоюродному деду и благодетелю, Кларенсу Берри, который однажды оставил свой высохший фруктовый сад в калифорнийской долине Сан-Хоакин и, положившись на слухи, отправился на север за золотом. Там после нескольких лет бесплодных поисков с мизерными шансами на успех он застолбил участки на одном ручье, где ему повезло — он наткнулся на богатую жилу и добыл столько золота, что его прозвали «королем Клондайка».

— Мой двоюродный дед Кларенс был толковый бизнесмен, — сказал дедушка в ответ на наши осторожные просьбы пояснить, что значит «с семьей Лоуэлл никогда не обходились по справедливости». — И надо отдать должное его хладнокровию. Но при этом клан Берри в полном составе и пол-Калифорнии в придачу нахлынули на Юкон и плевать хотели на то, что и кого они сметут по дороге. Бабка Уинни по имени Джейн Лоуэлл была из канадских индейцев и одно лето проработала на приисках у Берри — насколько я знаю, бедняжка так никогда от этого и не оправилась. Подробностей уже не восстановить, но, как ни печально, ее родной брат погиб в результате какого-то ужасного несчастного случая, и замешан был в этом сам Кларенс.

— Какой ужас, — произнес Оуэн. Он все это слышал впервые. Для меня, так как при мне недавно говорили о Лоуэллах, это была часть нашей семейной истории, хотя, надо признаться, такая часть, о которой я много лет не подозревала.

Больше мы с Оуэном ничего сказать не успели, потому что официант принес наши заказы: мне — пасту с морепродуктами, Оуэну — тилапию с лимоном и каперсами, а дедушке — его рибай; он тут же его попробовал, счел вполне сносным и добродушно сделал официанту знак удалиться.

— Когда мне было двадцать, — сказал дедушка, возвращаясь к прерванному разговору, — я вдруг тоже об этом задумался. Мои собственные дедушки и бабушки умирали один за другим, и основная доля семейного состояния перешла к моей матери. Но — кто бы мог подумать — как только нам досталось наше законное наследство, до меня начала доходить гениальная мысль: все это попросту несправедливо. И чем больше я узнавал об истории этих денег вплоть до того времени, когда Кларенс напал на свою золотую жилу, тем больше убеждался, что Лоуэллы заслуживают какой-то компенсации. Родители решили, что я свихнулся, но через пару лет, в сорок четвертом году, в самый разгар войны, наш десантный корабль пристал к берегам Аляски, и я добился, чтобы меня отправили на военно-морскую базу в Ситке. И вот как-то в выходной день я заявился в дом к одному канадскому индейцу по имени Эд Лоуэлл — ни много ни мало родному сыну Джейн Лоуэлл. Он был уже взрослым, и я собирался предложить оплатить ему ипотеку. Или еще что-нибудь столь же эффектное.

— Как здорово, — вставила я, на мгновение оторвавшись от еды. — Я и не знала.

Но дедушка покачал головой.

— Не успел я войти в дом, как они поняли, кто я такой, и вышвырнули меня за дверь, а жена Эда — кажется, ее звали Мэрион — велела мне не лезть в чужие дела, да в таких выражениях, которые я не стану повторять.

Дедушка поднял глаза на длинный ряд темных люстр и грустно, коротко рассмеялся.

— Правда, у них была дочь, — продолжал он, заговорщицки ухмыльнувшись Оуэну. Оуэн не стал ухмыляться в ответ. — Бойкая и очень симпатичная девушка по имени Уинифред. Она решила, что я, пожалуй, не так уж плох. И вот после того, как ее родители дали мне от ворот поворот, Уинни сама пришла ко мне на военную базу. Мы два-три раза сходили ночью на танцы. Только представьте, те самые дети — вернее, внуки — золотой лихорадки вместе кружатся и скачут под музыку. Когда мой корабль вышел в Тихий океан, мы стали друг другу писать. Это была эпоха любовных посланий, и мы оба с радостью играли свои роли. Мы не теряли друг друга из виду, даже когда увлеклись другими. Я пару раз навещал ее в Джуно. Наверное, в последний раз я ее видел, когда она приезжала в Лос-Анджелес, нам обоим тогда было под пятьдесят. Она только что развелась, и у нее была дочь. Помню, я предложил ей немного денег, а она сказала — я тогда решил, что это очень смешно, — что ей причитается куда больше, чем пара тысяч долларов, а я в ответ назвал ее неблагодарной или еще как похуже.

— О боже, — произнес Оуэн.

— И не говори.

Дедушка склонился над тарелкой и машинально отрезал несколько больших кусков стейка. Я молча наблюдала за тем, как он ест. Я и не подозревала, как тесно мой дедушка связан с Лоуэллами и особенно с Уинни, и теперь невольно задумалась о том, чего еще я не знаю. Наконец он отложил вилку и снова заговорил, на этот раз очень серьезным тоном:

— С тех пор судьба то разлучала нас, то снова сводила. Сказать по правде, в моей жизни хватало женщин, скучать было некогда. Шесть жен одна за другой — та еще работенка. А потом мне поставили диагноз, и мои мысли вдруг заполонили давно умершие предки и вся семья Лоуэлл. Вы еще молоды, и вам этого не понять, но чем ближе конец, тем яснее ты видишь всю свою жизнь и тех, с кем ты ее прожил. К несчастью, то, что вижу я, не слишком мне нравится — вот что я пытаюсь сказать. У меня был шанс исправить одну малость, с Уинни, но я и его продул.

Он покачал головой, и мне вдруг показалось, что он дивится самому себе, благородству собственных порывов.

— Эд и Мэрион Лоуэлл наверняка давно уже умерли, — продолжил он, — но мне хочется верить, что Уинни еще жива. Она была на несколько лет младше меня. Если нет, возможно, нам удастся найти ее дочь. В общем, никогда не поздно поступить правильно. Единственная надежда для тех, кто, как я, откладывает все на потом. Раз Сильвия (жена номер шесть) не хочет терпеть Лоуэллов в моем завещании, я дам им денег прямо сейчас.

Дедушка без лишних слов принялся в мельчайших подробностях описывать свои — нет, не чувства, а финансовые операции. Последние несколько месяцев он переводил деньги с нескольких брокерских счетов в «Морган Стэнли» на тайный счет. Сейчас там накопилось три с половиной миллиона долларов, которые он собирался передать Уинни и ее наследникам, — единственная проблема заключалась в том, что последний раз он общался с Уинни больше сорока лет назад и понятия не имел, где ее искать.

К тому моменту меня уже совсем разморило от сытного ужина и долгой дороги, но, даже несмотря на туман в голове, я стала наконец понимать, зачем дедушка нас позвал (не чтобы сообщить о своей скорой смерти — это была просто разминка) и чего именно он от нас ждет.

Мгновение спустя мои мысли уже бежали наперегонки со временем, пытаясь угнаться за потоком деталей. Дедушке нужны были адреса. Подписи. Нотариально заверенные документы. Наконец он заговорил о покупке билетов на самолет для пары розовощеких юнцов без гроша за душой, которые согласятся помочь ему в этом деле. Я не сомневалась, что он выбрал меня неспроста. Моя мама была главной бунтаркой среди выводка его примерных детей, и дедушка — не без некоторых на то оснований — считал, что я пошла по ее стопам. Эту миссию, сказал дедушка, он готов доверить только нам с Оуэном: мы молодые, сознательные и вечно разглагольствуем о своих новомодных политических взглядах, вот он и подумал, что мы будем рады заняться... как там это называется? Точно, «перераспределением богатств». Он не забыл, продолжал он, как мы насели на него во время последнего семейного Рождества и все уши ему прожужжали про повышение налога на прибыль, защиту окружающей среды и — я все ждала, что его вот-вот передернет, — необходимость общедоступной государственной системы здравоохранения.

— Так вот, голубки, если я ничего не путаю, — наконец сказал дедушка, откидываясь на спинку стула, — недавно я отправил вас в Италию.

— Большое спасибо вам, — поспешно ответил Оуэн, едва не подавившись последними кусочками растерзанной тилапии. — Мы тыщу кадров отсняли.

— Да, Рим — замечательный город, — кивнул дедушка. — А фонтан Треви! Просто дух захватывает. Но, думаю, после всей этой роскоши вам захочется более сурового приключения.

Мы согласились. Согласились от безысходности, практически против своей воли. Так же, как согласились на эту встречу. Да, сказали мы, мы поедем на Юкон и найдем семью Лоуэлл. Да, сказали мы — возможно, на самом деле не так многословно, — мы поможем тебе перевести деньги оттуда, где их слишком много, туда, где их, может быть, не хватает, чтобы перед смертью, а смерть близка, ты убедился, что расставил все точки над «i» и в конце концов поступил правильно.

— Мы будем только рады, — произнес кто-то моим собственным голосом.

— Конечно, что нам мешает, — произнес кто-то голосом Оуэна.

— Гора с плеч, — радостно ответил кто-то голосом дедушки. — Смешно, правда? Смотрите, я просто сияю от счастья.

Когда мы покончили с карамельным тортом, крем-брюле и шоколадным муссом, уже был готов предварительный план. Вопросы с паспортами, деньгами и гостиницами были решены. Нам оставалось только выбрать одну из нескольких дат в июне.

Официант принес счет в толстой кожаной папке. Мы с Оуэном синхронно потянулись за кошельками, и дедушка впервые за вечер громко расхохотался.

Потом он встал и, опираясь на стол, размял колени. Теперь он хотел выпить виски в баре — в соседнем зале, где в великолепном каменном камине шести футов высотой шумно трещал огонь. Я сделала несколько шагов и вдруг сообразила, почему дедушка пожелал мне спокойной ночи: он жил по правилам этикета прошлой эпохи и, собираясь в бар после ужина, рассчитывал только на компанию моего мужа. Молодым леди, в данном случае мне, полагалось удалиться в постель. Обычно я не оставляю такой нелепый сексизм без внимания, но дедушка был уже стар, его все равно уже не исправишь. Поэтому, чтобы сделать ему приятное, я сыграла роль призрака женщины времен его юности: встала на цыпочки, поцеловала его в щеку, произнесла пару жизнерадостных слов и быстро зашагала в сторону лифта.

Через час, когда я, свернувшись калачиком, лежала на огромной мягкой кровати и смотрела в телефон, дверь распахнулась и в номер решительно вошел Оуэн. Он все еще не мог прийти в себя.

— Господи, Анна, твой дедушка просто одержим этой семьей, — сказал он, снимая футболку и садясь в ногах кровати. — Ему не терпится как можно скорее нас к ним отправить. Он хочет за завтраком уже забронировать нам билеты. Все это меня немного нервирует.

— Мы еще можем отказаться. — Я прислонилась к изголовью и отложила телефон на прикроватный столик.

Настроение у меня было подавленное. После ужина я собиралась спокойно заняться учебой, а в итоге весь этот час читала о клондайкской золотой лихорадке. Теперь она казалась лишь мимолетной аберрацией американской истории, но романтическая аура, некогда окружавшая слова «Клондайк» и «Юкон», не рассеялась до сих пор. Десятки тысяч золотоискателей, откликнувшись на зов (об этом я уже кое-что знала), хлынули на север Канады, чтобы попытать счастья в том, что — теперь в этом не оставалось сомнений — было самым обыкновенным и бессовестным грабежом.

Лежа в нашей роскошной комнате и все больше думая о своей богатой семье, о кукле-качина в пакете на полу, я стала искать информацию об отеле «Ауани», и то, что я нашла, только подтвердило мои опасения. Когда-то эти места населяли ауаничи, одно из коренных племен Америки, которому пришлось отступить вглубь Йосемитской долины, спасаясь от геноцида, сопровождавшего основание Калифорнии. Именем вождя ауаничи, Тенайи, называлось озеро, на которое мы завтра собирались сходить. Но, как оказалось — раньше я об этом не подозревала, и меня глубоко встревожила как сама история, так и ее малоизвестность, — озеро назвали не в честь вождя, а в насмешку. Кучка свежеиспеченных калифорнийцев, члены батальона «Марипоса», убили сына Тенайи, захватили его деревню и пообещали назвать это озеро его именем, чтобы увековечить память о катастрофе, которую он пытался предотвратить.

— Я вижу, ты сомневаешься, — сказал Оуэн. Он скомкал футболку и сунул ее в дорожную сумку.

— Сомневаюсь. У меня ощущение, что он взял нас на слабо.

— Собираешься сказать ему, что мы передумали?

— Нет. Но не ради него. Если он решил выделить этой семье часть своих денег, я не хочу, чтобы они лишились их из-за меня.

— Ты у него на крючке. — Оуэн улыбнулся с любовью и капелькой жалости. — Знаешь, как он назвал тебя в баре? Он сказал, что ты «противница материализма, идеалистка с золотым сердцем и высокими моральными принципами».

Не успела я произнести: «Я думаю, это был сарказм», как Оуэн добавил:

— Я уверен, это был сарказм.

— О чем вы еще говорили?

— Да все про Клондайк, — пожал плечами Оуэн. — Что нам должно там понравиться. Он сказал, что сам бы хотел туда съездить. — Оуэн упал на кровать рядом со мной и закинул руки за голову. — Вообще-то я начинаю его понимать. Посмотреть на ручьи с золотом, на старые дома в Доусон-Сити — это же здорово. Такой странный затерянный уголок с сумасшедшей историей.

— Учитывая все, что там случилось, «история» — это очень мягкая формулировка, — откровенно заметила я. — Мне кажется, ты не до конца понимаешь, сколько там было жестокости.

Честно говоря, Оуэн меня удивил. Я не ожидала, что дедушкины рассказы могут его захватить, ведь по сути, как мне теперь стало ясно, сколько бы дедушка ни рассуждал о том, как несправедливо обошлись с Лоуэллами, это были все те же старые байки об отчаянных смельчаках, выбившихся «из грязи в князи», только приправленные северным колоритом. Теперь я видела, что Оуэн размышляет, перебирает в уме разные точки зрения, что, в общем, не должно было составлять для него труда.

В конце концов, он не понаслышке знал о самых страшных страницах истории человечества. Он сам читал студентам трехмесячный курс об ужасах войны. Его отец и мать происходили из семей евреев, чудом избежавших смерти в Германии и Польше. Кроме того, он был женат на мне. Мой отец был армянином, а армяне — по крайней мере, в Америке — представляли собой малоизвестную народность, едва не стертую с лица земли в ходе этнических чисток в Турции во время и после Первой мировой. Он должен был сразу же, как и я, взять дедушкины истории, покрутить их в руках, вывернуть наизнанку и увидеть, что они насквозь пропитаны страданиями и кровью.

— Я про то, — пояснила я, — что дедушка, конечно, говорит об извинениях и компенсации, однако наверняка убежден, что история Клондайка — это что-то красивое и захватывающее. Но реальность жестока. Все из-за денег.

— Как и всегда, — беспечно отозвался Оуэн.

— Ну да, только здесь это не метафора.

Оуэн посерьезнел. Какое-то время он задумчиво молчал, а потом вдруг снова развеселился, повернул голову и посмотрел на меня мягким, но в то же время пристальным взглядом. Я взяла две разделявшие нас подушки и скинула их на пол.

— Действительно, это же называется «золотая лихорадка», — сказал Оуэн, ложась рядом со мной. — Так сразу и не догадаешься.

Глава вторая

Сельма, Калифорния

Сиэтл, Вашингтон

Внутренний водный путь

Маршрут к Клондайку

1897—1898

1

Едва коснувшись конверта, Элис рассмеялась. Безрадостно, не заразительно. Она сжала письмо в грязных, натруженных пальцах, не сомневаясь, что отлично знает его содержание. Вскинула голову. Резко отвернувшись от обожженной, измученной земли их семейной фермы, от мальчишки-посыльного, который только что поймал ее у дверей амбара, она обвела диким взглядом простор Сан-Хоакинской долины и холодный светлый небосвод, выгибавшийся над головой между горными вершинами, как блестящая крышка банки.

Зря она засмеялась. Ей стало стыдно. Но смех вырвался против воли, это был нервный, конвульсивный смех человека, который после долгих месяцев, долгих лет борьбы наконец узнал, что она окончена.

Враг завершил игру в кошки-мышки. Завершил безжалостную охоту. Теперь он держал нож у самого горла. Скоро металл коснется кожи, прольется кровь, и Элис наконец будет избавлена от изнуряющего страха за свою жизнь и жизнь своей семьи.

Элис была уверена, что письмо прислали из банка.

Она ошибалась.

Впрочем, в ее ошибке не было ничего удивительного. Вся семья считала, что уведомление о потере права выкупа должно прийти на этой неделе. Они ждали его уже много месяцев, еще с прошлого лета, когда стопка все менее любезных писем о просроченных счетах достигла совсем уж неутешительных размеров. Отец Элис, ее Пойе, уже трижды ездил во Фресно умолять об отсрочке. Все было напрасно. Банк волновали только просроченные выплаты по закладной, а стоявшие за ними люди словно и не существовали. И беспомощная семья Буш продолжала возделывать огород, ухаживать за виноградом и персиковыми деревьями, зная, что хватит всего пары слов, чтобы в любую минуту все это у них отнять. Только этим утром Пойе сидел в гостиной, сжимая в руках чашку с чаем, и напряженно высматривал в окне одинокого всадника в клубах поднятой копытами пыли.

— Я думала, в таких случаях приезжают лично, — сказала Элис мальчишке, невольному свидетелю ее позора. Сердце бешено колотилось. Словно раненый зверь в последние мгновения перед смертью, она с удивительной ясностью видела корявые персиковые деревья, шпалеры для винограда и покривившуюся крышу амбара.

— Кто приезжает? — не понял посыльный.

— Мы слышали, как было с Маккаллерами, — ответила Элис, не столько обращаясь к мальчишке, сколько просто выплевывая слова в воздух. — Приехал рыжий из Фресно и привез с собой уведомление. Мы тоже ждали незнакомца на пегой лошади.

— А! — Посыльный подпрыгнул на месте, отчего его серая кепка чуть не свалилась на землю. — Так это не из банка, мисс Буш. Это от вашей сестры.

Элис перевернула конверт. Письмо было адресовано не Пойе, а всей семье. Почерк в самом деле принадлежал Этель. Письмо написали не безликие банкиры из Фресно, а Этель, дорогая Этель, старшая из четырех сестер Буш.

Смеяться больше не хотелось. Горечь рассеялась в воздухе, словно капли воды, испаряющейся на солнце. На ее место пришло волнение. Вот уже целых восемь месяцев от Этель не было никаких вестей. В Клондайке, куда Этель с мужем почти год назад отправились на поиски золота, зимой замерзали даже самые крупные реки, а сухопутные тропы терялись в непреодолимых просторах. Пути не было ни людям, ни письмам.

Элис разорвала конверт. Раз адрес написан рукой Этель, значит, она жива. Но внутри могло быть что угодно. Может быть, Этель здорова, может, больна. Ее муж, Кларенс Берри, жив или умер. Золото, за которым они охотились, могло по-прежнему скрываться в недрах земли. Или наоборот — только протяни руку.

Конверт упал в грязь. Элис развернула листок кремовой бумаги, исписанный синими чернилами.

1 апреля 1897 года, ручей Эльдорадо

Дорогая семья,

Это не первоапрельская шутка. Для этого вы слишком далеко. Появилась возможность отправить письмо, и ее нельзя упустить, хоть и придется писать очень быстро. У нас все хорошо. И не просто хорошо — лучше и быть не может. Я хочу сказать, что у нас получилось. Мы застолбили участок, много участков, и напали на жилу.

Сначала, когда мы разбили лагерь на этом ручье, мы ничего не нашли и пришли в отчаяние, ведь мы так на него рассчитывали. Кларенс выкопал, наверное, целых двадцать ям, я помогала промывать землю, но нам попадались только жалкие крохи. Но вот как-то ночью из темноты появился сосед с факелом в руке и сказал, что докопался до коренной породы и обнаружил там жилу. Это обнадежило Кларенса, и, не дожидаясь рассвета, он схватил лопату и спустился в одну из ям.

Копать пришлось всего три часа. В глубине ямы он наткнулся на камень, сдвинул его с места, при свете факела еще немного поворошил вокруг, и вот оно, наше чудо: сквозь землю прорезалась жила, и в ведро посыпались крупные самородки. Знали бы вы, как он кричал от радости. Даже странно, что вы в Сельме не услышали.

За этот месяц Кларенс рассчитывает намыть золота на десять тысяч долларов, и это только самые осторожные прикидки. Жила богатая. Я пишу это, и у меня дрожит рука. Как только брошу перо — ущипну себя, слишком уж все хорошо. Напишу снова, как только смогу.

А пока — с бесконечной любовью,

ваша Этель Берри

Элис так и застыла с письмом в руке. Получилось, стучало у нее в голове. Получилось, у нее получилось. Виноградник, калифорнийское небо, низкие персиковые деревья, сухой воздух и желтый вечерний свет, еще секунду назад давившие на нее с безжалостной силой, медленно ослабляли хватку, когти разжались, оковы упали на землю.

Посыльный что-то говорил. Вроде бы пытался что-то спросить. Он знал, что письмо пришло из Клондайка, и хотел узнать, что внутри.

Элис уставилась на него. Казалось, он где-то очень далеко.

— Убирайся, — резко сказала она. Мальчишка этого явно не ожидал. — Или ты думаешь, что я прочитаю тебе письмо раньше, чем своим родителям?

Она подобрала с земли упавший конверт и, пройдя мимо рядов виноградных шпалер, направилась по двору прямо к дому.

2

Вверх по трем каменным ступеням, в распахнутую кухонную дверь и по темному, закопченному коридору.

Мойе и Пойе сидели в гостиной, сквозь два больших окна у них за спиной проникал пыльный солнечный свет, на столе стоял поднос с печеньем и маслом.

— Письмо от Этель!

Из тени выглянула пара встревоженных лиц.

— Там хорошие новости, — поспешно добавила Элис. — Смотрите сами.

Пойе протянул руку над тарелкой и взял письмо. Шевеля губами, он быстро пробежал глазами по строчкам. Элис ждала, что он так и подпрыгнет на стуле. Но, к ее огромному разочарованию, его сгорбленное тело не шевельнулось, а выражение лица не изменилось.

Он протянул письмо Мойе; та, последовав примеру мужа, тоже встретила бурные восторги Этель весьма сдержанно, лишь смиренно возблагодарила Бога за то, что ее дочь пережила клондайкскую зиму.

— Вы же понимаете, о чем она пишет? — воскликнула Элис. Оба кивнули. И тут Элис догадалась, что, прочитав о золоте, родители просто не поверили. Ей стало смешно. — Вы что, так привыкли к плохим новостям, что не знаете, как быть с хорошими?

— Многие так же верили в свой успех, — сказала Мойе, и голос ее чуть дрогнул. — Потом оказывалось, что зря.

— Тебе кажется, что держишь в руке самородок, — кивнул Пойе, — а это самый обычный камень. Или думаешь, что нашел богатую жилу, а она иссякает раньше, чем ты успеешь покрыть затраты.

А чего я ждала? — подумала Элис, но вслух ничего не сказала. Мойе и Пойе относились к золоту с предубеждением. Причина крылась в их собственном детстве. Почти полвека назад, в 1850-е, их семьи присоединились к обозам, подгоняемым слухами о легком богатстве. Мойе было всего два года, когда она, сидя на пони во главе вереницы повозок с шестью семьями из Висконсина, пересекла земли индейцев сиу. Пойе, когда он, отправившись из Техаса, прибыл в те же места с детским топориком в руках, было девять. Но, несмотря на ажиотаж и вопреки ожиданиям, надежды на золото быстро угасли: никто ничего не нашел. И обе семьи принялись обрабатывать землю в этом новом краю, им пришлось заново учиться рассчитывать время сева и страды, приноравливаться к климату. Как однажды заметил Пойе, который был не особо склонен к сентенциям, на востоке они были просто бедными, а на западе стали бедными и одинокими. Во многом этот опыт определил всю их дальнейшую жизнь, состоявшую по большей части из разочарований. Элис сочувствовала родителям, находила объяснение их осторожности, но ее раздражало, что они считали свой личный опыт подтверждением непреложного правила.

Над головой раздались тяжелые шаги: на шум — во всяком случае, по меркам этого дома — явилась Дейзи. Громко топая, она спустилась по лестнице, держа в руках щетку для волос, и потребовала объяснить, что происходит. Она выслушала новости, выслушала опасливые слова родителей и разделила их недоверие, хоть и совсем по другим причинам. Потом прочитала бесхитростное письмо Этель, ухмыльнулась и саркастически поинтересовалась, не ждать ли ей на день рождения брошку с бриллиантом.

— Она малость торопит события, — заявила Дейзи. — Видно, от напряжения у нее слегка поплыла голова.

Элис вырвала письмо из рук недостойной сестры и аккуратно сложила.

— Уж понятно, ты в это не поверишь, — спокойно сказала Элис. Она не могла всерьез отчитать родителей. А вот Дейзи отчитать можно. — Ты считаешь, что только с тобой может случиться что-нибудь невероятное.

Всего несколько минут назад, в те мучительные мгновения, когда Элис, стоя во дворе, думала, что держит в руках письмо из банка, ее одолевал горестный смех. Теперь же, высокомерно выдыхая сквозь зубы, она полностью владела собой. Ей было всего девятнадцать, лицо ее — она это знала — было худым и усталым, а фигура крепкой, но вовсе не изящной — слишком часто на обед у нее был лишь кусок хлеба. Элис была средней из сестер. Младшая, шестнадцатилетняя Дейзи, для родителей всегда оставалась ребенком, их «пышечкой». Энни, двойняшка Элис, самая красивая в семье, с темными соблазнительными глазами и высокой грудью, три года назад вышла замуж за Уильяма Карсвелла, бакалейщика из Иллинойса, и избавилась от работы по дому и на ферме — от всего, что она презрительно называла «нудятиной». Старшей, невзрачной Этель, недавно исполнилось двадцать три года. И она всегда была ненаглядной доченькой, чудесной, трудолюбивой, моральным ориентиром семьи, и любили ее все — включая Элис.

А сама Элис — какой была она? Талантов у нее не имелось. Она не умела петь. Не умела рисовать. В школе ей никогда не приходилось краснеть, но она ничем не выделялась. В церкви на Фронт-стрит ей каждую неделю говорили о том, как ее душа важна для Бога, правда, — и это было уже не так лестно — не больше, чем все прочие души. Но сейчас Элис чувствовала собственную значимость. Словно это ощущение дремало, а письмо Этель пробудило его от спячки.

Она окинула взглядом родных. Пойе — вечно опущенные плечи, сломленный. Мойе — с мягким, но каким-то пришибленным выражением лица, похожая на кролика. Дейзи — розовые щеки, пухлые губы, в голове карусель пустячных, тщеславных мыслей. Элис всех их любила. Но они были безнадежны.

— Как вы не понимаете, — в последний раз попыталась она, — Этель и Кларенс вытащат нас со дна.

Однако их невозможно было расшевелить. Настал поворотный момент, послышался зов, но ее родители и сестра были просто не в состоянии измениться.

3

Дорогая семья, это не первоапрельская шутка.

Так начиналось первое письмо от Этель. Это волшебное письмо, написанное синими чернилами, Элис несколько недель носила у себя в кармане. За ним последовало невыносимое молчание — наверное, корабли с почтой задержались, — но наконец в середине мая в Сельму пришло второе письмо, а следом еще три, два вместе, третье немного погодя.

Добыча идет превосходно, писала Этель. На третьем участке уже ничего не осталось. Мы продвинулись дальше и стали копать на четвертом, почти дошли до коренной породы, и только представьте! Золотой песок тут бьет из земли, как гейзер. Каждая промывка на сотни долларов. За вычетом расходов мы рассчитываем привезти домой двадцать тысяч чистыми.

В следующем письме: золотые жилы даже богаче, чем мы думали. Кларенс принес корзину гравия, и я, счастливая, сижу на своем табурете и выбираю самородки, словно изюм. Пойе, не беспокойся о закладной. Кларенс выплатит все, что осталось, как только мы приедем домой. Дейзи, Элис, не спешите выходить замуж. Если вы немного подождете, я познакомлю вас с очень достойными молодыми людьми, с которыми мы тут встретились.

И внизу страницы торопливый постскриптум: кажется, я была не права, когда написала про двадцать тысяч, на самом деле в три раза больше.

Бедные родители. Хорошие новости лились непрерывным потоком. Требовалось все более изощренное искусство недоверия, чтобы находить причины в них сомневаться.

Особенно заметно это стало двенадцатого июня, когда рыжий мужчина на пегой лошади наконец въехал к ним во двор и вручил Пойе уведомление из банка. Казалось бы, Пойе следовало самодовольно усмехнуться, но нет. К удивлению Элис, он с готовностью признал свое поражение.

— Мы трудились на этой ферме одиннадцать лет, — сказал он, — но время вышло. Простите, мои дорогие. Землю придется отдать.

Элис потратила целый день, чтобы уговорить его срочно написать в банк и объяснить, что у его зятя есть наличные деньги. Но даже после этого Пойе стоял на своем.

— Я их как будто обманываю, — сказал он.

Элис закрыла лицо руками и попросила Бога даровать ей терпение.

Наконец в самом начале лета Этель нанесла последний удар. Они с Кларенсом собираются приехать домой. Они провели в Клондайке целых пятнадцать месяцев. Кларенс решил, что у них скопилось слишком много золота, чтобы оставаться еще на один сезон. Пора превратить золото в деньги. Они уже купили места на ближайший корабль.

17 июля 1897 года пароход «Портленд» подошел к Сиэтлу. На пристани столпились сотни зевак. Кто бы мог подумать, что возвращение Этель и Кларенса в Штаты станет важным событием не только для их родных, но и для всех их сограждан? Уж точно не семья Буш. Но новости о клондайкском золоте уже разлетелись по всей стране. Образ золота, заточенного в северных льдах, воскресил едва не угасший дух искательства приключений. Прибытие в гавань первого парохода, того самого, на котором плыли и Этель с Кларенсом, сопровождалось самыми невероятными газетными заголовками: «ПАРОХОД “ПОРТЛЕНД” ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ КЛОНДАЙКА С ТОННОЙ ЗОЛОТА НА БОРТУ». Нет, это слишком много, говорили люди, газеты врут. И газеты в самом деле наврали. На борту было почти две тонны золота.

Пристань раскачивалась от яростного восторга толпы. Дети сидели длинными рядами и сосали конфеты. Женщины плакали не стесняясь. Впереди всех стоял мэр, и весь мир взирал из-за его спины на корабль. Экономика так и не оправилась после биржевого краха девяносто третьего года, и хуже всего приходилось фермерам. Но приток чистого золота обещал вновь расшевелить рынок или, во всяком случае, встряхнуть закоснелый золотой стандарт, в котором многие видели причину всех бед. Новое золото всегда означало движение, подъем, перемены, и все эти перспективы кружили головы.

Сходни упали на пристань, и аргонавты стали спускаться на берег. «Сан-Франциско кроникл» живописала их как «грязных, оборванных героев»: спутанные сальные волосы, забрызганные чем-то белым, одежда в пятнах грязи. Одни тащили закатанные в одеяла слитки золота, такие тяжелые, что каждый приходилось нести вдвоем. У других были жестянки и старые кожаные сапоги, заткнутые сверху носками и набитые самородками. В банках, накрытых писчей бумагой и обвязанных бечевкой, везли золотой песок.

Кларенс и Этель были одними из самых богатых. На пару с Антоном Штандером, своим австрийским компаньоном, Кларенс владел половиной дохода с третьего, четвертого, пятого и шестого участков на ручье Эльдорадо — возможно, самом богатом ручье на планете.

Этель от них тоже не отставала. Хотя в письмах она ни словом об этом не обмолвилась, повсюду судачили, что и она привезла домой маленький кусочек Клондайка. Не целый участок, то есть, согласно закону, пятьсот футов земли, а так называемый излишек — такие появлялись, если изначально старатель застолбил участок больше разрешенной длины. Этель принадлежали сорок два фута земли между пятым и шестым участками на ручье Эльдорадо, поскольку в прошлом году Антон и Кларенс ошиблись, отмеряя пятый участок, а в начале весны проверяющий, направленный канадским правительством, обнаружил эту ошибку.

Репортеры хотели знать все. Они спрашивали, что Этель собирается купить на деньги, добытые из ее земли, а в конце интервью шутливо интересовались, не даст ли она им в долг. Она всем нравилась. Ее уважали. Она стала первой белой женщиной, отправившейся в Клондайк, и весь ее образ соответствовал этому званию: веселая, находчивая и, разумеется, — этот эпитет журналисты повторяли на все лады — несгибаемая. Элис нисколько не удивлялась. Это ведь была Этель, ее неподражаемая сестра. Однажды она, будучи совсем малышкой, упала в обморок, когда мыла полы, потому что отказывалась выпить хоть каплю воды, пока не надраит всю кухню. А в другой раз, когда ей было всего четырнадцать, она ушла в спальню, заперла дверь, сказала, чтобы никто не смел ничего для нее делать, а потом чуть не умерла от свинки. Теперь же Этель была не только смелой, стойкой и скромной, но еще и успешной. Вскоре стало казаться, что ни один разговор о Клондайке не обходится без пары теплых слов об Этель. Как однажды с тихим восхищением заметил Пойе, невозможно было взять газету и не наткнуться на имена мистера и миссис Кларенс Берри.

4

Теперь, когда прошло уже несколько солнечных летних недель, Элис, несмотря на внешнюю радость, ощущала какое-то странное беспокойство. Неужели встреча правда ее пугает? Этель за всю жизнь не сказала ей ни одного грубого слова. Их давний сосед, Кларенс Джесси Берри, до тридцати лет был никем, одним из множества незадачливых фермеров, известным только тем, что потерял восемьдесят акров земли в Кингсбурге, когда впервые рухнули цены на фрукты.

Но сегодня Элис стояла на крыльце вместе с Мойе, Пойе и Дейзи, смотрела, как окутанная клубами пыли повозка с Кларенсом и Этель преодолевает последний участок потрескавшейся от жары дороги, и чувствовала, что ей становится дурно. Она ничего не могла с собой поделать. Неважно, кем были Кларенс и Этель раньше, теперь их прошлые бедствия уже не порочили их, все их былые мучения и унижения казались лишь необходимой прелюдией к новой жизни уважаемых людей.

Повозка подъехала ближе. Уже можно было разглядеть круглую, лысеющую голову Кларенса с розовой ямкой на щеке — след от обморожения, которое он получил, когда в первый раз поехал на разведку на север. Его крупное ирландское лицо расплылось в широкой улыбке. Одной рукой в перчатке он высоко держал вожжи, а другой приветственно махал изо всех сил.

Рядом с ним сидела их любимица Этель. Сквозь дымку было видно, как шевелятся ее губы, повторяя: здравствуйте, здравствуйте. У нее, как и у Кларенса, тоже было широкое бледное лицо, и она тоже улыбалась. Еще совсем недавно, весной девяносто шестого года, она была Этель Буш, дочерью фермера. Теперь же она была Этель Берри. Тогда она согласилась выйти за нищего фермера, который пришел с грязью под ногтями просить ее руки, а теперь стала богатой женой. Казалось, она не может дождаться, когда Кларенс наконец остановит лошадей и поможет ей спуститься на землю, чтобы она бросилась навстречу своей семье.

— Вы можете в это поверить? — воскликнула она, широко раскидывая руки, чтобы крепко обнять всех по очереди. — Это же невероятно! Так здорово, ну просто до чертиков!

Такое возбуждение было ей несвойственно, а слова «просто до чертиков» в ее устах были неслыханно крепким выражением.

Сначала она обняла Мойе, потом Пойе, потом Элис и, наконец, Дейзи. Затем развернулась и обняла Элис еще раз.

— Какая ты стала! — прошептала Этель, уткнувшись ей в волосы. — Неужели я сплю? Скажу по секрету, Элис, по тебе я скучала больше всего.

Элис ощутила, как внутри разливается какое-то сильное, доброе чувство, какое могла вызвать в ней только Этель. Элис засмеялась, вытерла слезы и ощутила те же легкость и счастье, что и все остальные.

Войдя в дом, Этель и Кларенс усадили Мойе и Пойе за стол и выложили перед ними стопку свежих, хрустящих, только что отпечатанных банкнот. Но это было еще не все. Вскоре явилась большая компания, проживающая по соседству, семья Кларенса — Па и Ма Берри, братья Берри, Фрэнк и Генри, и сестры Берри, громкая, грубоватая Нелли и чопорная, глубоко религиозная Кора, высокая, тощая и прямая как палка.

Родителям Кларенса, Па и Ма Берри, тоже досталась стопка хрустящих банкнот. Братьям и сестрам Кларенс привез подарки поскромнее: самородки, на вид похожие на изюм, горсть медвежьих зубов, нефритовые четки, громко щелкавшие в руках, и шкурку ондатры, которую при желании можно было прибить к стене.

Вечером, когда воздух немного остыл и на улице на вертеле уже жарилось мясо, обе семьи вынесли кухонный стол и стулья во двор — в Сельме это было признаком настоящего торжества. Обычно тихий, спокойный Кларенс вышел из дома, громко о чем-то рассуждая. В полной рассеянности он стал переворачивать мясо и чуть не выронил вертел, едва не загубив ужин в огне. Но никто не стал досадовать на его нерасторопность. Конечно, он был не в себе. Мысленно он еще пребывал в далеких краях среди далеких людей. Он никак не мог поверить, что это действительно его жизнь, что все, что случилось, случилось с ним.

Пойе и Мойе сидели по одну сторону от огня, Па и Ма Берри — по другую. Младший брат Кларенса, Генри, крутился возле его стула, как непоседливый щенок. Дейзи, Нелли и Кора сидели рядком и ловили каждое его слово. Элис усадила Этель рядом с собой у открытой задней двери и время от времени посматривала на печку, где готовились хлеб и бобы.

Если кто и не разделял общую радость, то это старший брат Кларенса, поразительно красивый Фрэнк Берри. Высокий, худой, он, согнувшись, сидел на камне в некотором отдалении от остальной компании и угрюмо посасывал трубку, мрачный, как черный паук, подстерегающий жертву. Четыре года назад, когда Кларенс потерял свои восемьдесят акров в Кингсбурге, именно Фрэнк, старший брат, предложил ему поставить на слухи о клондайкском золоте. Когда Кларенс и в самом деле последовал его совету, Фрэнк решил, что это уморительно смешно, и всем об этом рассказывал. Он изображал, как Кларенс борется с полярными медведями или висит над обрывом. Разумеется, он не хотел, чтобы Кларенс пострадал слишком сильно, разве что потерял бы палец-другой. Но господь свидетель, он и не заикнулся бы о севере и об этих идиотских пересудах про ручьи, изобилующие золотом, и самородки размером с вишню, которые так и просятся в руки, если бы мог предвидеть подобный вечер и хоть на секунду предположить, что брат вернется домой победителем.

У Кларенса, как и у всех остальных, тоже был стул, но он никак не мог на нем усидеть. Над головой у него раскинулось бескрайнее тусклое небо, за спиной — горы Сьерра-Невады, а Кларенс, бурно жестикулируя, с незатухающим энтузиазмом отвечал на вопросы своих родственников и свойственников.

— Хуже всего было плыть по морю, — сказал он, сначала отвечая Па Берри. — Я уже говорил. Самый первый отрезок пути от Сиэтла до Аляски в каком-то жестяном корыте... Смотрите, — радостно воскликнул он, — моя жена надо мной смеется, но я был уверен, что мы все умрем в первую же секунду, даже не успев толком отойти от причала. Видели бы вы, как я целовал землю, когда нас выкинули на берег в Дайи. И неважно, что выкинули нас у черта на рогах и впереди этих рогов было только больше.

— Кларенс, — прервала брата Нелли, — мы и так уже считаем тебя героем. Можешь не рассказывать, какой ты храбрец.

Фрэнк, устроившийся на камне, хихикнул в знак согласия.

Но Кларенс не пошел у них на поводу.

— Нет, правда, Нелли, ты пришла бы в ужас, если бы увидела эти места, они и в самом деле такие дикие, как все говорят. Нетронутые горы, девственные леса, в Штатах таких уже не осталось. И повсюду индейцы. Будто переносишься на полвека назад. Например, на перевале мы столкнулись с замечательным тлинкитом по имени Джим — он так себя называл. Спокойный парень. Очень работящий. Нам удалось нанять его носильщиком, и я не представляю, что бы мы без него делали. Я вам клянусь, он перетащил все наши вещи через Чилкутский перевал и даже не вспотел. А я нес только сахар и мясо, но так вымотался, что чуть не плакал. — Кларенс поднял глаза к небу и засмеялся, отдавшись воспоминаниям. — В тот день мы поднялись на три тысячи футов, прямо под облака. Этель была в юбке и в сапогах на каблуке. Сплошное мучение! Но оно того стоило, — с чувством произнес он. — Каждый тяжелый день того стоил. Золото, которое я обменял на деньги, — это только начало. Настоящее богатство все еще на севере, в нашей земле.

Кларенс вскочил, велел всем оставаться на месте и ушел в дом. Вернулся он с кожаной папкой, которую с самого возвращения постоянно носил с собой.

Открыв папку, он достал из нее несколько листов плотной бумаги. Сначала Элис не поняла, что это. Потом ее осенило. Это были купчие на участки три, четыре, пять и шесть на ручье Эльдорадо. Кларенс показал их своим родителям, потом Мойе и Пойе и, наконец, положил на стол.

— Этель, достань свою тоже. Посмотрим сразу на все. На все наше состояние.

Этель явно смутилась. Но все-таки встала со стула и с какой-то благостной грацией, ни разу не обернувшись к Элис, подошла к мужу.

Потянув за цепочку на шее, она достала из-под платья маленький клеенчатый кошелек. Двумя пальцами она выудила из него бумажку, развернула и положила рядом с четырьмя купчими Кларенса свою — на сорок два фута земли.

— Вот, — с глубоким благоговением в голосе произнес Кларенс. — Я хочу, чтобы вы все как следует рассмотрели эти бумаги. Все это в равной степени принадлежит и семье Берри, и семье Буш. Все мы не покладая рук трудились на наших фермах. Но больше нам так жить не придется. Я не погрешу против истины, если скажу, что смотрю на эти бумаги и вижу наше спасение.

Этель вернулась на свое место, раскрасневшись от удовольствия. Должно быть, это невероятное чувство, подумала Элис, — знать, что твоя семья тобой гордится. Знать, что ты всех их спасла. Сама она никогда такого не испытает.

— Если бы не Кларенс, ты бы так и скрывала свое сокровище, — тоном шутливого осуждения произнесла она, склонившись к сестре. — Ты не написала об этом ни слова. Я узнала только из газет. Я и подумать не могла, что ты все это время носила такую бумагу под платьем.

Этель поправила воротник и покраснела еще сильнее.

— Ну, это просто для безопасности.

— И правильно. Это же твое состояние.

— Состояние, скажешь тоже. — Этель снова смутилась. — Это просто формальность. Кларенс и Антон неправильно отмерили пятый участок, а правила очень строгие: ровно пятьсот футов вдоль ручья, не больше и не меньше. Когда канадские чиновники обнаружили, что Кларенс ошибся, они не позволили ни ему, ни Штандеру взять излишек себе, и тогда они решили записать его на мое имя. Иначе из Доусона сразу повалила бы орда желающих застолбить землю, а этого не хотел даже Штандер. Так что у них просто не было выбора. Это не значит, что я сейчас вдруг открою собственное дело.

— Я все равно думаю, что ты теперь ужасно солидная.

— Элис, перестань, — со смехом покачала головой Этель. — Ладно, скажем по-другому. Как Кларенс говорит, это моя награда за то, что я отправилась с мужем на дикий север.

— И что, — Элис перешла на притворно официальный тон, — много там золота, на твоем излишке?

— А как же иначе, — со встречным лукавством сказала Этель, — ручей же не зря называется Эльдорадо.

— Дай посмотреть.

В голосе Элис вдруг зазвучала неудержимая страсть, и Этель ответила ей грустным взглядом. Она снова достала из-под платья клеенчатый кошелек. Снова вынула из него купчую и протянула сестре. Ничего особенного, просто кусок бумаги, причем удивительно маленький. По размеру и плотности совсем как обычный почтовый листок. Но над резкой прямой чертой кто-то уверенной рукой жирно вывел черными чернилами имя Этель Буш Берри. Рядом были указаны координаты. Название ручья. Местоположение излишка. В правом нижнем углу стояла