автордың кітабын онлайн тегін оқу Книжные магазины

Jorge Carrión

Librerías

Editorial Аnagrama

Хорхе Каррион

Книжные магазины

Ad Marginem

Третьего апреля 2013 года жюри в составе Сальвадора Клотаса, Романа Губерна, Ксавье Руберта де Вентоса, Фернандо Саватера, Висенте Верду и издателя Хорхе Эрральде присудило 41-ю премию издательства Anagrama книге Луиса Гойтисоло «Природа романа».

В число финалистов вошла книга Хорхе Карриона «Книжные магазины».

Книжный магазин — это лишь мысль во времени.

Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом.

Типограф XVI века должен был быть искушен во многих ремеслах. Помимо типографа, он был еще и книготорговцем, предпринимателем-капиталистом, составителем оглавлений и переводчиком, знавшим различные языки, равно как и корректором и издателем. Он должен был состоять в хороших отношениях с именитыми эрудитами, с одной стороны, и с богатыми меценатами и правителями — с другой. Его особый вклад в интеллектуальную жизнь не следует недооценивать.

Там они и остаются.

Но ненадолго.

Я-то знаю. Поэтому я пошла. Чтобы проститься. Всякий раз, когда я путешествую, я неизменно делаю это затем, чтобы проститься.

Шагать: прочитывать клочок земли, расшифровывать кусок мира.

Человек познает способности лишь через опыт. Когда орленок впервые расправляет крылья и доверяется воздушному потоку, он трепещет, точно молодая голубка. Когда сочинитель пишет свой первый труд, ни он сам, ни издатель еще не знают его настоящей цены. Но если издатель платит нам столько, сколько считает нужным, мы, в свою очередь, продаем ему то, что считаем нужным. И только успех позволяет и книгопродавцу, и литератору оценить работу.

[2] Дидро Д. Письмо о книжной торговле [1763] / пер. М. Лепиловой. М.: Grundrisse, 2017.

[1] Монтень М. Опыты [1580] / пер. А. Бобовича и др. М.: Голос, 1992. С. 222.— Здесь и далее примеч. пер.

Оглавление

Введение, начинающееся со старого рассказа Стефана Цвейга

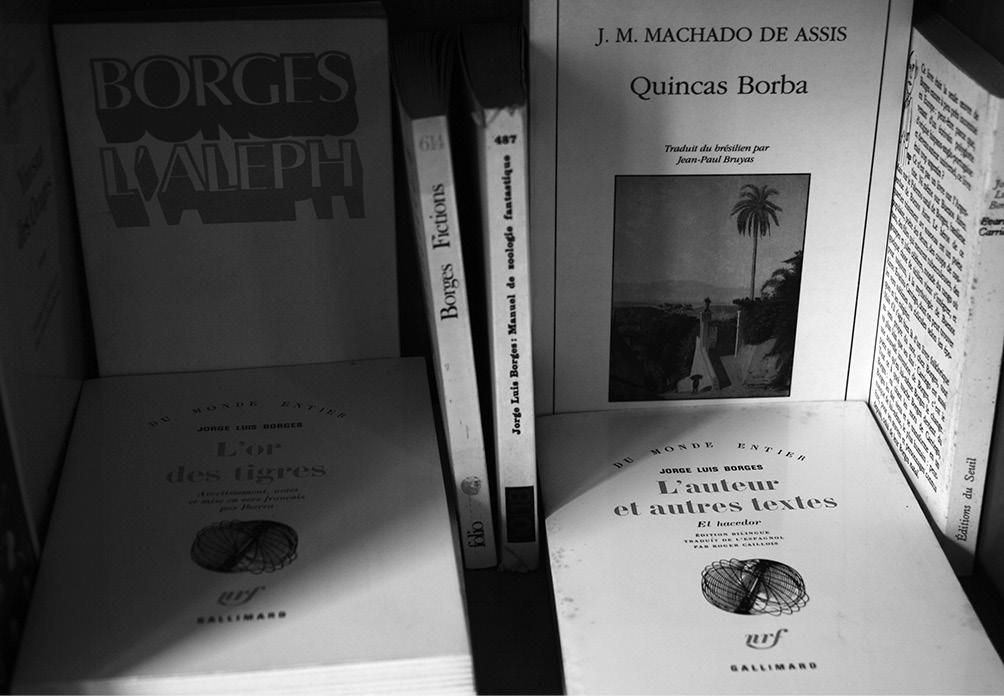

Культура и коллективная память / «Мендель-букинист» Стефана Цвейга / Кафе Glück в Вене / Книжный как политеизм / Титан памяти / Череда рассказов ХХ века / «Вавилонская библиотека», «Алеф» и «Фунес, помнящий» Борхеса / «Бумажный мир» Пиранделло и «Энциклопедия мертвых» Данило Киша / Народ Книги / Чтение и стыд в мире, который сталкивается с диктатурой паспорта / Историк как коллекционер и старьевщик / Примеры / Память как свалка / Обо всём, о чем пойдет речь в этом эссе, и о многом другом / Гетеротопия по Фуко

1. Путешествие без конца

И опять В. Б. / Книжный как карта мира / Сосуществование эпох / Международный клуб любителей книжных / Книжный магазин Pensativo в Гватемале / Ужас / Sophos и Artemis Edinter / Небо индейцев / Письменный стол путешественника как коллаж пространства и времени / Редкие книжные, специализирующиеся на путешествиях / Altaïr, Ulyssus, Deviaje, Desnivel, Chatwins / Легендарный Брюс Чатвин / Stanfords / Foyles / Шесть Daunt Books, тридцать четыре Au Vieux Campeur / Молескины / Виды разорения

2. Афины. Начало

Юный читатель Кавафиса / Афины как место встречи цивилизаций / Пассаж Pesmazoglou / Национальная библиотека Греции / Тень Александрийской библиотеки / Книготорговля, книжные лавки и библиотеки в Античности / Алексид, Овидий, Альфонсо Рейес / Книжный, Библиотека и Канон / Падение Римской империи и возникновение практики отдачи в залог студенческих книг / Ianos, Politeia и особенно Librairie Kauffmann / Всемирная история уничтожения книг и банков / Огонь и деньги

3. Старейшие книжные мира

Странствующие торговцы / Удостоверенная древность / Bertrand (Лиссабон), Hatchards (Лондон) и Librería de Ávila (Буэнос-Айрес) / Старинные современные книги / Книжные лавки XVI и XVII веков по данным Свена Даля и Генри Петроски / Храм муз / Заметки Гёте / Некоторые мысли о физическом характере чтения и о книжном, где главное — отношения, описанном в «Мастере» Ричарда Сеннета / Пыль книготорговцев и Романо Монтрони / Изменения времени, имени и пространства / Генуэзский книжный Bozzi, самый старый в Италии / Lello (Порту) и Luxemburg (Турин) / Франческо Казанова, издатель Эдмундо де Амичис и Анджело Пеццана, принимавший у себя Аллена Гинзберга / Назад в Лиссабон, к его землетрясению, чтобы закончить / Reading Room у Зебальда

4. Shakespeares and Companies

Книга по Малларме / Ткать, писать, читать: еще два фрагмента из «Пассажей» / Индустриализация книги в ХХ веке / Литературные скандалы: Бодлер и Флобер / Адриенн Монье и Сильвия Бич: сравнительное чтение на улице Одеон в Париже / La Maison des Amis des Livres и Shakespeare and Company / Маленький универсальный книжный / Владелица книжного как литературный критик / Мировая республика литературы и ее предполагаемая экстерриториальность / Рождение одной традиции / Второй Shakespeare and Company и City Lights в Сан-Франциско, книжные-побратимы / Джордж Уитмен и Лоуренс Ферлингетти / Скандал вокруг «Вопля» / Парижская богема в описании Кена Гоффмана / Битники, хиппи, критическая масса и возведение в литературный канон / Работает до полуночи

5. Политизированные книжные

Инквизиция в Новом Свете / Книжный меж двух морей в Братиславе / Karl Marx Buchhandlung в Берлине и «Жизнь других», фильм о чтении / «Европа-узловая» и «Гробница для Бориса Давидовича» / Диктатура как текстуальная сделка / Лучший книжный западного Берлина: Autorenbuchhandlung / Встреча Сталина с Марксом / Всеобщая история цензуры, которая тоже демократична / Доктор Рушди и Джозеф Антон / Книги, за которыми тянется шлейф трупов / Кристина Фойл едет в Россию, а ее отец отправляет телеграмму Гитлеру / Юный читатель Адольф / Книготорговец Мао Цзэдун / Большие книжные китайского режима / Нюх солдат / Чтение, которому предавался Фидель Кастро в тюрьме / Librería Universal в Майами / Книготорговцы Гаваны и слова Антонио Хосе Понте и Хорхе Эдвардса / Всеобщая история позора / Самые опасные писатели и любители книг ХХ века / «Любитель книжных» Клода Руа

6. Восточный книжный?

Голоса Марракеша / Где же начинается Восток? / Торг в Будапеште / Проблема ориентализма / Танжер глазами Делакруа / Испанские и латиноамериканские художники и марокканские писатели / Пол Боулз и англосаксонский центр танжерской легенды / Librairie des Colonnes / Сестры Жерофи и Боулзы / Рашель Мюйаль / Хуан Гойтисоло в царствах тайфы / Связь битничества с мадридской мовидой / Путешествие как открытие и как признание / Турецкие путешественники и спорные точки зрения на стамбульском Книжном базаре / Истикляль Каддеси, или улица Независимости / Отрицание истории и взгляд, горящий, как фольга / Книжные Каира и Иерусалима / Каллиграфия в Китае и торг в Пекине / Ткань бумаги

7. Америка (1): Coast to Coast

Мишель де Серто и пространственные рамки культуры / Нью-Йорк / Гостиница Chelsea / Опять бит-поколение / Phoenix Bookshop и Peace Eye Bookstore, экспериментальные книжные и лобковые волосы поэта / Восхитительные воспоминания Фрэнсес Стелофф / Письмо, в котором Генри Миллер упоминает Gotham Book Mart и лучшего живого критика в Соединенных Штатах / Гэй Талес и Дени Дидро / Самый большой университетский кооператив находится в Чикаго / Остановки в Айове, Денвере и Портленде / Самый старый книжный на Диком Западе / Green Apple Books, или периферия Сан-Франциско / Любовь и книжный как кинематографические сюжеты / Подвал, храм, пещера: Эннис, Лавкрафт, Стайнер / Книжные «Хранителя времени» и «Гарри Поттера» / Vertigo, или лос-анджелесская копия сан-францисского оригинала / Мэрилин Монро читает «Улисса»

8. Америка (2): с севера на юг

Книжный как метафора женщины / Книжный, воспетый в поэмах: Leonardo da Vinci в Рио-де-Жанейро / Дикий детектив в книжном лабиринте Мехико / Отрочество, книги и сексуальность / «Рай» Лесамы Лимы / Inframundo, Laberinto, Pulpería в Венесуэле / Улисес Милья и фонетика / Фелисберто Эрнандес, незадачливый книготорговец / Традиция бегства в Уругвай / Книжный El Virrey в Лиме / По стопам Боланьо в Чили / Литературный критик из «Опус Деи» / Захваченные дома / Литературный канон Южного конуса / Clásica y Moderna, великая Нату Поблет и культура катакомб / Традиция книготорговли как линия преемственности / «Воспоминания книготорговца» Эктора Яновера / Книжный Города / Кортасар и Борхес / Новая встреча с Борхесом / Снова в парижских книжных / Далекая звезда и ноктюрн боли, светотень всемирной истории бесчестья и изящных искусств / Многие из-за этого пропали

9. Париж без мифов

Любовники-подростки / «Танжерские призраки» Эдгардо Козаринского / Танжерский узник, или Шукри убивает своего отца / «Париж никогда не кончается» Энрике Вила-Матаса и Librairie Espagnole / Дюрас в граффити / Три великих парижских книжных: Compagnie, L’Écume des Pages и La Hune / В память о Бернаре Геербранте, подлинном наследнике Монье и Бич / Книжный как секс-шоп / Фетишизм: искусство и туризм / Закладки и легендарные книги / Берроуз и Кортасар в традиции Джойса / Мода / О том, как Соединенные Штаты подмяли под себя модель Парижа / «Портрет книжного магазина в старости» / Против Shakespeare and Company во втором издании / И за него: Джереми Мерсер / Король Лир

10. Сетевые книжные

Рождение современной текучести / Империя Barnes & Noble / Family Christian Stores появилась на ферме / Голландия, прибежище свободы в XVI и XVII веках / Популярные книги были культовыми / Листовки и их европейские версии / Вложения в книжные и железные дороги / Первые путеводители Бедекера и La Bibliothèque de Chemins du Fer / Полтора века A. H. Wheeler and Co. в Индии / Киплинг / WHSmith была первой / Демократизация мира книги / Франко Моретти и общий рынок европейского романа / Изобретение переносного мира / Hudson News в глобализированном мире / Соединенные Штаты заново изобретают (и взрывают) общество потребления / Кризис книжных сетей / McNally Books / Апокалипсис по Андре Шиффрину / И финальная метафора Reader’s Digest

11. Книги и книжные на краю света

Предостережение мореплавателям / Книжные, снабжающие необходимым / Gleebooks в Сиднее / Книжные и кофе в Мельбурне / Стиль Старой Британской империи / Уничтоженные пейзажи на краю света / Boekehuis (Йоханнесбург) и The Book Lounge (Кейптаун) / Размышления о творчестве Кутзее после прочтения книги Рейнальдо Ладдаги / Что общего у Коэльо, Гарсии Маркеса и Кутзее? / Чатвин и Бриджес в Патагонии / Finis terrae / Бешерель и «книжные городки» / Тайна пространства и конец эпохи / Об апокалипсисе и маяках

12. Спектакль должен продолжаться

Тайные агенты общества спектакля / Прилив / Две фотографии Laie / Книжные и туризм / Случай Another Country, или циркуляция живописного / Самый красивый в мире: Boekhandel Selexyz Dominicanen в Маастрихте / Архитектура и внутреннее убранство: решающий фактор в XXI веке / Ateneo Grand Splendid как предтеча / Но Eterna Cadencia красивее / Clásica y Moderna в контексте восьмидесятых и девяностых годов / La Central в Барселоне и Мадриде как модель перехода от одного века к другому / Магазины Фонда экономической культуры и кафе-книжные / El Péndulo в Мехико / Книжный как галерея живописи: The Last Bookstore, Ler Devagar и другие / Минимализм как сущность / 10 Corso Como в Милане / Австралийские предтечи и железнодорожные вокзалы / Обретение новых значений

13. Повседневные книжные

Читательское детство Маркоса Ордоньеса / Чтобы закончить, автор еще больше ударяется в автобиографию / Сесар Айра в La Internacional Argentina / Диомедес Кордеро и Эднодио Кинтеро в La Ballena Blanca / Книжная лавка писателей / Преднамеренное смешение книжного и дома / Ross, Tipos Infames, Antonio Machado, Literanta и неаполитанские святилища / Книготорговцы и друзья / Итака Аустерлица / Robafaves в центре Матаро и весь Читательский кружок как периферия / Laie и La Central, La Central и Laie / Бульвар как воплощение города (и цитата Вальзера) / Другие барселонские книжные: Documenta, Alibri, Negra y Criminal, Taifa, Pequod, +Bernat / Сант-Жорди: весь город как книжный / Писатели и издатели, которые удачно размещают книги / Город Вилас

14. Эпилог: виртуальные книжные

О цитатах

Интернет-ссылки

Фильмография

Литература

М. Мамлыга. Наши книжные. Вместо послесловия

Список книжных магазинов

Введение, начинающееся

со старого рассказа Стефана Цвейга

Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы,— столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать, созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть всё, что знают, и мы всё это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять всё начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится всё начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

Между отдельным произведением и всей мировой литературой устанавливается связь, похожая на ту, что один книжный магазин поддерживает со всеми книжными, которые существуют, существовали и, возможно, будут существовать. Синекдоха и аналогия — ключевые для человеческого мышления приемы. Я начну разговор обо всех книжных магазинах настоящего, прошлого и — кто знает? — возможно, будущего с одной-единственной новеллы Стефана Цвейга под названием «Мендель-букинист» (1929). Ее действие разворачивается в Вене на закате империи. Затем я перейду к другим повестям — о читателях бурного ХХ века.

На этот раз мы оказываемся не в Frauenhuber или Imperial, знаменитых венских кафе, о которых Цвейг вспоминал во «Вчерашнем мире»: «А основные новости мы узнавали в нашем „просветительском центре“— кафе» [4]. Повествование начинается с того, что рассказчик возвращается домой с окраины города и из-за внезапно хлынувшего дождя спешит укрыться в первом встречном заведении. Он устраивается за столиком, и его постепенно охватывает ощущение, что это место ему знакомо. Рассказчик шарит взглядом по мебели, по стойке, по бильярду, по ломберным столам и телефонной будке, чувствуя, словно уже бывал здесь, упорно думает и наконец вспоминает — резко вспоминает.

Он находится в кафе Glück, а там, прямо перед ним, сидел когда-то букинист Якоб Мендель, сидел дни напролет, с половины восьмого утра до закрытия, окруженный каталогами и сложенными в стопки изданиями. Глядя сквозь очки на эти списки, на все эти данные и запоминая их, он теребил бороду и локоны в такт чтению, которое весьма походило на молитву: Мендель приехал в Вену с намерением выучиться на раввина, но старые книги увели его с этого пути, чтобы он «отдался» их «сверкающему и тысячеликому многобожию». Чтобы он стал Великим Менделем. Потому что Мендель был «небывалым чудом памяти», «библиографическим феноменом», miraculum mundi [5], «волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги», «титаном»:

За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мохом, запечатлены были незримыми письменами, словно отлитые из металла, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле <…> Он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком книжном космосе. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличность книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров [6].

Великолепные метафоры: волосы — серый мох, заученные книги — живые существа или звезды, составляющие сообщество привидений, мир текстов. Познания бродячего торговца, у которого нет разрешения на открытие собственного магазина, оказываются обширнее знаний любого специалиста и библиотекаря. Его импровизированный книжный, расположившийся на столе, всегда одном и том же, в кафе Glück — это храм, куда совершают паломничество любители и собиратели книг, а также все те, кто не смог найти библиографические сведения в официальных источниках. Так, в студенческие годы, после тщетных поисков нужного издания в библиотеке, рассказчик оказывается однажды у легендарного столика благодаря университетскому товарищу — проводнику, указавшему, где находится сокровенное место, не обозначенное ни в путеводителях, ни на картах и известное лишь посвященным.

«Мендель-букинист» вписывается в ряд тех книг ХХ века, где речь идет об отношениях между памятью и чтением. Этот список можно было бы открыть «Бумажным миром» Луиджи Пиранделло (1909), а завершить «Энциклопедией мертвых (целой жизни)» Данило Киша (1981), включив в него помимо новеллы Цвейга три вещи, написанные Хорхе Луисом Борхесом в середине прошлого века. Потому что у Борхеса старая металитературная традиция обретает такую зрелость, такую запредельность, которая заставляет нас воспринимать всех авторов, которые писали до и после него, как провозвестников и наследников. «Вавилонская библиотека» 1941 года описывает гипертекстуальный мир в виде библиотеки-улья: он лишен смысла, литература в нем представляет собой исключительно дешифровку (это кажется парадоксом: в рассказе Борхеса чтение ради удовольствия находится под запретом). Сюжет «Алефа», опубликованного в журнале Sur [7] четыре года спустя, строится вокруг вопроса о том, как воспринимать превращение Вавилонской библиотеки в крохотную сферу, где сгущается всё пространство и время, и касается прежде всего возможности перевести чтение в поэму, в язык, который сделает полезным существование необыкновенного алефа. Однако ближе всего к Цвейгу Борхесов «Фунес, помнящий», где главный герой, обретающийся на задворках западной цивилизации, воплощает собой, подобно Менделю, гения памяти:

Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое; однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих мятущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и нощно на бедного Иренео в его убогом южноамериканском предместье [8].

Как и Мендель, Фунес не получает удовольствия от своей удивительной способности запоминать. Для них читать не означает находить доводы, следить за судьбами героев, вникать в их психологию, выявлять, сопоставлять, думать, ощущать всеми фибрами души страх и наслаждение. Сорок четыре года спустя выйдет «Короткое замыкание». Чтение для них, как и для персонажа того фильма, робота Номера 5,— поглощение данных, облако ярлыков, индексирование и обработка информации; желание этому процессу чуждо. Рассказы Цвейга и Борхеса полностью дополняют друг друга: старик и юноша, полная память о книгах и исчерпывающая память о мире, Вавилонская библиотека в одном-единственном мозгу и алеф в одной-единственной памяти, два героя, объединенные тем, что живут бедно и отчужденно.

Пиранделло в «Бумажном мире» представляет другую картину чтения, картину, пронизанную бедностью и одержимостью. Но Баличчи, пристрастившийся к чтению настолько, что его кожа обрела цвет и текстуру бумаги, погрязший в долгах из-за своей страсти, постепенно слепнет: «Вот он, весь его мир! А ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память!» [9] Окруженный осязаемой реальностью, томами, неупорядоченными, словно фигуры из «Тетриса», он решает нанять кого-нибудь для каталогизации этих книг, наведения порядка в его библиотеке, чтобы «извлечь из хаоса» его мир. Однако и после этого, не способный читать, Баличчи чувствует себя неполноценным, сиротой. Он нанимает чтицу, Тильде Пальоккини, но его раздражает ее голос, ее интонация, и они решают — читать она должна тихим голосом, почти беззвучно, чтобы он мог воскрешать в памяти, вслед мелькающим строкам и страницам, собственное чтение, оставшееся в прошлом. Весь его мир оказывается упорядоченным в воспоминаниях.

Мир, который можно объять, уменьшенный благодаря метафоре библиотеки, книжного магазина на столике кафе или фотографической памяти, мир, который можно описать и картографировать.

Неслучайно герой новеллы Киша «Энциклопедия мертвых (целая жизнь)» — как раз топограф. Вся его жизнь до мелочей подчинялась своего рода секте или группе безымянных эрудитов, с конца XVIII века занимавшихся — независимо от деятелей Просвещения — собственной энциклопедической работой по розыску тех исторических персонажей, которых не найти ни в одной из энциклопедий, изданных, известных, имеющихся в библиотеках. Поэтому в некоей северной библиотеке существуют залы энциклопедии мертвых. Каждый зал посвящен одной из букв алфавита, каждый том прикован цепью к своей полке, и его нельзя ни скопировать, ни воспроизвести: они лишь предметы выборочного чтения, жертвы мгновенного забвения.

«Моя память, сэр, похожа на вместилище мусора»,— говорит Фунес. Борхес всегда повествует о провале: те три чуда, что он рисует в своем воображении, обречены на смерть или абсурд. Мы уже знаем, какие глупые стихи Карлос Архентино сумел написать на основе невероятного алефа, из обладания которым он не извлек ни малейшей пользы. И библиотекарь Борхеса, неутомимо странствовавший между книжных стеллажей, в старости перечисляет все незыблемые убеждения и надежды, которые человечество теряло на протяжении веков, и в конце утверждает: «Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы». Той же горечью пронизаны все упомянутые нами истории: герой Пиранделло слепнет, Мендель умер, Вавилонская библиотека теряет обитателей из-за легочных заболеваний и самоубийств, Беатрис Витербо скончалась, отец Борхеса болен, Фунес скончался от воспаления легких, отец рассказчицы Киша тоже исчез. Эти шесть произведений объединяет боль — боль человека и мира: «Невыразимо меланхоличная память: иногда я много раз проходил по вычищенным коридорам и лестницам, не встречая ни единого библиотекаря».

Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот мраморный стол Якоба Менделя — былое прибежище оракула — опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека,— прежде всего потому, что всё неповторимое день ото дня становится всё драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире.

Его необыкновенную природу, говорит Цвейг, можно было раскрыть только через примеры. Чтобы рассказать об алефе, Борхес обращается к хаотичному перечислению отдельных фрагментов существа, способного обрабатывать универсальное. Киш, писатель, творивший после Борхеса, настаивает на том, что каждый приводимый пример является лишь малой частью материала, обозначенного безымянными мудрецами. Столик в уличном кафе может быть крохотным ключиком от двери в одно из измерений, которые накладываются друг на друга в любом большом городе. И у человека может быть ключ, открывающий дверь в мир, где нет геополитических границ, где Европа понимается как единое культурное пространство, выходящее за рамки войн или падения империй. Культурное пространство, которое всегда гостеприимно, поскольку существует лишь в голове того, кто по нему путешествует. В отличие от Борхеса, считавшего, что История лишена смысла, цель Цвейга — рассказать о том, как Первая мировая война создала современные границы. Мендель спокойно живет своей жизнью, не имея никакого документа, удостоверяющего его изначальное гражданство или гражданство принявшей его страны. В его книжный мир не проникла новость о начале войны, но вдруг открытки, которые он отправляет книготорговцам в Париж или Лондон, столицы враждебных стран, привлекают внимание цензора (этого важнейшего в истории преследования книг читателя; читателя, чье занятие — доносить на читателей). Тайная полиция обнаруживает, что Мендель — русский, а значит, и вероятный враг. В одной стычке он теряет очки. Менделя отправляют в концентрационный лагерь, где он проводит два года, лишенный насущного, постоянного и любимого занятия — чтения. Хлопотами важных и влиятельных клиентов, коллекционеров книг, осознающих его гениальность, Менделя освобождают, но к возвращению в Glück он уже не может концентрироваться, как прежде, и шагает к неотвратимому концу. Изгнанный из кафе, Мендель вскоре умирает в нищете.

Важно, что он — Вечный жид, принадлежащий Народу Книги, что он родом с Востока и его постигло несчастье скончаться на Западе, пусть это и произошло после нескольких десятилетий невольной ассимиляции, принесших ему уважение и даже почитание тех немногих избранных, способных оценить его исключительность. Отношения Менделя с напечатанной информацией, говорит нам Цвейг, покрывали все его эротические потребности. Подобно древним мудрецам Черной Африки, он был человеком-библиотекой, а его нематериальное произведение — накопленной энергией, которой он делился с другими.

Эта история рассказана нам устами единственной свидетельницы тех времен, когда в кафе был другой хозяин и другой персонал, а само оно представляло собой мир, утраченный в 1914–1918 годах,— устами старухи, к которой Мендель был искренне привязан. Она воплощает собой память о существовании, что было бы обречено на забвение, не оставь старуха свидетельство о нем писателю, превращающему его в рассказ. И этот процесс вспоминания и исследования, это временное отдаление, заставляет слова рассказчика, столь похожего на Цвейга, звучать в тональности, близкой к откровению:

Всё исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной монотонностью, священной одержимостью безумцев. <…> И всё же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу.

Рассказчика охватывает стыд. Потому что он забыл образец, мастера. И жертву. Вся его повесть подводит к этому признанию. И подспудно говорит о перемещении: с периферии в молодости к возможному центру в зрелом возрасте, когда он забыл истоки, которые не должен был забывать. Это повесть о путешествии к истокам, физическом путешествии, сопровождающемся путешествием памяти и достигающем кульминации в выражении благодарности. Щедрый и ироничный, рассказчик позволяет безграмотной старушке оставить себе книгу, которая принадлежала Менделю,— одно из немногих надежных свидетельств его пребывания в мире. Новелла заканчивается такими словами: «Книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего — тлена и забвения».

Отдавая дань памяти бродячего книготорговца из исчезнувшего мира, вновь собирая и восстанавливая его историю, Цвейг действует как исследователь в понимании Вальтера Беньямина: как коллекционер, старьевщик. Об этом писал Жорж Диди-Юберман в своем эссе «Перед лицом времени»: «Разграблением обеспечивается не только симптоматическая опора невежеству — истина подавленного времени истории,— но и само место и текстура „содержимого вещей“, „работы над вещами“». Память Фунеса подобна свалке. Перечисленные мною примеры, образующие некую серию повествований о чтении и памяти, на самом деле исследуют соотношение между чтением и забвением. Соотношение, осуществляющееся посредством предметов — результата определенного ремесленного процесса,— которые мы называем книгами и читаем, словно они суть отходы, развалины текстуры былого и его идей, дошедших до нас. Потому что судьба совокупностей заключается в том, чтобы сводиться к частям, фрагментам, хаотичным перечислениям, примерам, которые можно прочесть.

О книгах как об объектах, вещах, о книжных магазинах как об археологических остатках, лавках старьевщика или архивах, которые не желают делиться с нами заключенными в них знаниями и которые в силу самой своей природы отказываются занимать то место в истории культуры, что им соответствует, об их зачастую антипространственном свойстве, то есть противостоянии политическому управлению пространства в национальных или государственных категориях, о значении преемственности, об эрозии прошлого, о памяти и книгах, о нематериальном наследии и его отражении в материалах, которые имеют тенденцию разлагаться, о Книжном магазине и Библиотеке как о двуликом Янусе или родственных душах, о цензуре, всегда полицейской, о неприкаянных пространствах, о книжном магазине как о кафе и очаге за пределами сторон света, Востока и Запада, о жизнях и произведениях книготорговцев, оседлых или странствующих, обособленных или принадлежащих к одной и той же традиции, о напряженности между уникальным и серийным, о роли встречи в книжном контексте и о ее эротизме, скрытой сексуальности, о чтении как об одержимости и безумии и как о бессознательном побуждении или бизнесе с присущими ему проблемами управления и злоупотреблениями на рабочем месте, о множестве центров и бесконечных перифериях, о мире как о книжном магазине и книжном магазине как о мире, об иронии и торжественности, об истории всех книг и книг по отдельности, с именами и фамилиями на клапанах суперобложки, из бумаги или из пикселей, об универсальных и моих личных книжных,— обо всём этом пойдет речь в настоящей книге, которая до недавних пор находилась в каком-нибудь книжном, библиотеке или на полке у друга, а теперь, читатель, принадлежит, пусть даже временно, твоей личной библиотеке.

То есть эта книга только вышла из одной гетеротопии, чтобы проникнуть в другую с соответствующими изменениями смысла, с сопутствующими преобразованиями значений. Так она и будет работать: предлагая как утешение, даруемое упорядочивающим чтением, так и отступления или противоречия, которые вызывают беспокойство или угрожают, воссоздавая возможные традиции и в то же время напоминая, что речь идет лишь о примерах, исключениях из карты и хронологии книжных магазинов. Их невозможно воссоздать, они сотканы из отсутствия и забвения, предлагая аналогии и синекдохи, собрания золотых фрагментов и обрывков истории или будущей энциклопедии, написать которую нельзя.

[Гетеротопия —] этот беспорядок, высвечивающий фрагменты многочисленных возможных порядков в лишенной закона и геометрии области гетероклитного; и надо истолковать это слово, исходя непосредственно из его этимологии, чтобы уловить, что явления здесь «положены», «расположены», «размещены» в настолько различных плоскостях, что невозможно найти для них пространство встречи, определить общее место для тех и других.

[9] Здесь и далее пер. А. Косе.

[8] Борхес Х. Л. Фунес, чудо памяти [1942] / пер. Е. Лысенко // Х. Л. Борхес. Рассказы. М.: Феникс, 1999.

[7] Юг (исп.).

[6] Цвейг С. Мендель-букинист. Рассказ [1929] / пер. П. Бернштейн // С. Цвейг. Избранное. Минск: Государственное издательство БССР, 1960.

[5] Чудом света (лат.).

[4] Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах / пер. Г. Кагана. М.: ТЕРРА,

1996.

[3] Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту [1953] / пер. Т. Шинкарь. М.: Домино, 2008.

[10] Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. В. Визгин, Н. Автономова. М.: Прогресс, 1977. С. 30.

1. Путешествие без конца

Книжный магазин помещает наставления в любви рядом с разноцветными картинками, заставляет Наполеона под Маренго скакать верхом на коне рядом с воспоминаниями домашней прислуги, а между сонником и поваренной книгой проводит маршем старых англичан по широким и узким путям Евангелия.

В каждом книжном магазине сосредоточен весь мир. Не воздушная трасса, а проход между полками объединяет твою страну и ее языки с необъятными краями, где говорят на других наречиях. Не пересечение государственных границ, а шаг, всего лишь шаг нужен, чтобы очутиться в ином месте и в иной эпохе. Книга, изданная в 1976 году, стоит рядом с вышедшей вчера, только что доставленной и всё еще пахнущей лигнином (из которого получают ванилин). Монография о доисторических переселениях сосуществует с исследованием мегаполисов XXI века. За полным собранием сочинений Камю наталкиваешься на работы Сервантеса — ни в одном другом ограниченном пространстве не оказываются столь верными слова Ж. В. Фоша: «M’exalta el nou i m’enamora el vell» [11]. Это не дорога, а лестничный пролет, порог или, может быть, снова что-то иное: разворот, связующее звено между одним жанром и другим, одной дисциплиной или увлечением и их оборотной, а зачастую и дополняющей, стороной: между греческой драмой и великим американским романом, микробиологией и фотографией, историей Дальнего Востока и популярными романами о Диком Западе, индийской поэзией и хрониками Индии, энтомологией и теорией хаоса.

Чтобы получить доступ к карте любого книжного, этого представительства мира — многих миров, называемых нами миром,— который так много у географических карт позаимствовал, к этой области свободы, где время замедляется, а туризм становится разновидностью чтения, не нужен никакой паспорт. И тем не менее в магазинах вроде Green Apple Books в Сан-Франциско, La Ballena Blanca в венесуэльской Мериде, Robinson Crusoe 389 в Стамбуле, La Lupa в Монтевидео, L’Écume des Pages в Париже, The Book Lounge в Кейптауне, Eterna Cadencia в Буэнос-Айресе, Rafael Alberti в Мадриде, Cálamo и Antígona в Сарагосе, Casa Tomada в Боготе, Metales Pesados в Сантьяго-де-Чили и его филиала в Вальпараисо, Dante & Descartes в Неаполе, John Sandoe Books в Лондоне или Literanta в Пальма-де-Майорка мне казалось, будто я проставляю печати в каком-то документе, собираю визы, подтверждающие мое пребывание в самых важных, или самых значимых, или лучших, или самых старых, или самых интересных книжных. Или просто тех, что оказались поблизости, когда в Братиславе вдруг пошел дождь, когда мне понадобился доступ к интернету в Аммане, когда захотелось наконец присесть и немного отдохнуть в Рио-де-Жанейро или когда зарябило в глазах от обилия храмов в Перу или Японии.

Первую визу я получил в гватемальском книжном Pensativo. Я оказался там в конце июля 1998 года; страна всё еще содрогалась от предсмертных хрипов епископа Херарди, которого жестоко убили через два дня после того, как он от имени Архиепископского отдела по правам человека представил четырехтомный отчет «Гватемала: никогда больше», где были собраны документы о примерно пятидесяти четырех тысячах случаев нарушений прав человека, произошедших за почти тридцать шесть лет военной диктатуры. Ему размозжили череп настолько сильно, что епископа не удалось идентифицировать по чертам лица. В те неспокойные месяцы я сменил жилье четыре или пять раз, так что настоящим домом стал для меня культурный центр La Cúpula, состоявший из бара-галереи Los Girasoles, книжного и других магазинов. Pensativo возник в старой столице Гватемалы в 1987 году, когда страна всё еще была объята войной, благодаря упорству антрополога и феминистки Аны Марии Кофиньо, только что вернувшейся на родину после длительного пребывания в Мексике. Семейное заведение на улице дель Арко прежде являлось заправочной станцией и автомастерской. С вулканов, окружающих город, по-прежнему доносились выстрелы повстанцев, солдат и военизированных отрядов. Как это случалось и случается во множестве других книжных, как в большей или меньшей степени случалось и случается во всех книжных магазинах мира, импорт изданий, которых было не найти в этой центральноамериканской стране, ставка на национальную литературу, презентации, выставки искусства и энергия, вскоре объединившая магазин с прочими недавно открытыми пространствами, сделали Pensativo центром сопротивления. И открытости. За основанием издательства, выпускавшего гватемальскую литературу, последовало открытие в столице его филиала, который проработал двенадцать лет, до 2006 года. И где я, хотя там об этом никто не знает, был счастлив.

После закрытия Pensativo журналист Морис Эчеверриа написал:

Теперь, когда есть Sophos и постепенно расширяется Artemis Edinter, мы забыли, что в тяжелое время именно Pensativo помогал нам сохранять ясность умов и интеллектуальную выдержку, а не пытался прочищать мозги.

Я ищу Sophos в сети: без сомнения, это место, где я коротал бы вечера, живи теперь в Гватемале. Это один из тех просторных, залитых светом, пропитанных семейной атмосферой книжных магазинов с кафе, которые во множестве появились повсюду: это и Ler Devagar в Лиссабоне, и El Péndulo в Мехико, и McNally Jackson в Нью-Йорке, и The London Review of Books в Лондоне, и 10 Corso Como в Милане — просторные, привыкшие принимать самых разных читателей и быстро превращаться в клуб, место встречи. В 1998 году Artemis Edinter уже существовал; ему больше тридцати лет, и сегодня он насчитывает восемь филиалов, так что, скорее всего, в моей библиотеке есть какая-нибудь книга, купленная в одном из этих магазинов, но какая именно, я уже не помню. В Pensativo я видел шевелюру, лицо и руки поэта Умберто Акабаля и запомнил наизусть его стихи о налобнике, при помощи которого майя по-прежнему переносят грузы, порой в три раза превышающие их по размеру и весу («Для / нас / индейцев / небо кончается там / где начинается / мекапаль»). Там я видел, как из-под ремня джинсов мужчины, присевшего на корточки, чтобы поговорить с трехлетним сыном, высовывалась рукоять пистолета. Там я купил книгу «Пусть меня убьют, если …» Родриго Рея Росы, напечатанную на самой низкокачественной бумаге. Я к такой раньше никогда не прикасался, но она напоминает те листы, в которые мама заворачивала мне в детстве бутерброды, и это стало своего рода прикосновением к тысяче экземпляров, отпечатанных в типографии издательства Don Quijote 28 декабря 1996 года, почти через месяц после демократических выборов. Там же я купил и «Гватемала: больше никогда», однотомное резюме отчета о ненависти и смерти, изначально выпущенного в четырех книгах («Милитаризация детства», «Массовые изнасилования», «Техника на службе у на-

силия», «Психосексуальный контроль войска»). Книгах о том, что противно самой природе книжного магазина.

В тот день, когда я наконец разложил на письменном столе все карточки, открытки, заметки, фотографии, рисунки, которые распихивал по папкам после каждого путешествия в надежде, что настанет время, когда я напишу эту книгу, то обнаружил перед собой скорее не заполненный визами паспорт, а карту мира. Вернее, карту моего мира. Привязанную тем самым к моей же биографии: сколькие из тех книжных, должно быть, закрылись или сменили адрес, сколькие из них расширились, сколькие стали частью международных сетей, или провели сокращения в штате, или обзавелись своим доменом .com.

Это карта моих путешествий, которая не может быть полной; карта, где остаются огромные неисследованные и неописанные территории, где десятки, сотни значимых и важных книжных магазинов еще не отмечены. Карта, которая отражает тем не менее некое изменчивое и неясное состояние, явление, заслуживающее осмысления,— хотя бы для того, чтобы о нем узнали те, кто, входя в книжный магазин, чувствуют себя словно в посольстве неизвестной страны, в машине времени, в караван-сарае или на странице документа, выданного неведомым государством. Потому что во всех странах мира книжные магазины вроде Pensativo исчезают, исчезли, превратились в туристическую достопримечательность и открыли свой сайт или вошли в состав какой-либо книжной сети и носят теперь ее название. И вот я видел перед собой коллаж, иллюстрирующий то, что в своей работе «Атлас. Как держать мир на своих плечах?» Диди-Юберман назвал подвижным познанием, в рамках которого — словно в книжном магазине — актуальны «как эмоциональный, так и когнитивный элементы». Поверхность моего письменного стола разместилась между «классификацией и беспорядком или, если хотите, между разумом и воображением», ведь «стол функционирует как операционная система, призванная разъединять, разрывать, разрушать», а также «соединять, накапливать, располагать», а, стало быть, «стол собирает разнородности, придает форму множественным отношениям»: «разнородные пространства и времена постоянно встречаются, сталкиваются, пересекаются или сливаются воедино».

История книжных магазинов существенно отличается от истории библиотек. Первые лишены преемственности и институциональной поддержки. Они свободны, потому что книжные — ответы, которые частная инициатива дает на общественные проблемы, но именно по этой причине их не изучают, чаще всего не отмечают в туристических путеводителях, им не посвящают докторских диссертаций, пока время не превращает их в легенды. Такой легендой стал двор собора Святого Павла, где, как пишет Энн Скотт в «Восемнадцати книжных лавках», в XVII веке среди прочих тридцати лавок работала и The Parrot: ее владелец Уильям Эсплей был не только книготорговцем, но и одним из издателей Шекспира. Такой легендой, которую подпитывала слава La Maison des Amis des Livres Адриен Монье и Shakespeare and Company Сильвии Бич, стала улица Одеон в Париже. Такой легендой стала Чаринг-Кросс-роуд, главная улица лондонских библиофилов, увековеченная в названии лучшей из прочитанных мною нехудожественных работ о книжной торговле — «Чаринг-Кросс-роуд, 84» Хелен Ханфф. Экземпляр первого издания этой книги, где страсть к чтению переплетается с человеческими чувствами, а драма уживается с комедией, был выставлен за 250 фунтов на витрине Goldsboro Books, в шаге от Чаринг-Кросс-роуд. Я с волнением рассматривал его там, тщетно пытаясь выяснить, как найти книжный магазин Ханфф. Такой легендой стал книжный Dei Marini, позднее названный Casella. Он был основан в 1825 году в Неаполе Дженнаро Казеллой; его сын Франческо, унаследовав магазин, собирал здесь на рубеже XIX–ХХ веков людей вроде Филиппо Т. Маринетти, Эдуардо де Филиппо, Поля Валери, Луиджи Эйнауди, Дж. Бернарда Шоу и Анатоля Франса, жившего в гостинице Hassler на улице Кьятамоне, но посещавшего книжный ежедневно, будто собственную гостиную. Легендой стала и «Книжная лавка писателей» в Москве, в короткий период революционной свободы на рубеже десятых и двадцатых годов ХХ века ставшая культурным центром, руководимым интеллектуалами. Историю библиотек можно полно изложить, классифицируя их по городам, областям и странам, не нарушая установленных международными договорами границ, обращаясь к специализированной библиографии и архивам, где задокументирована эволюция фондов, приемы классификации, а также хранятся распоряжения, договоры, газетные вырезки, списки закупок и другие бумаги, позволяющие вести статистику, собирать информацию и выстраивать хронологию. Историю книжных магазинов, напротив, можно рассказывать только при помощи альбома с открытками и фотографиями, ситуативной карты, виртуального моста между магазинами исчезнувшими и существующими, при помощи некоторых литературных отрывков и эссе.

Разобрав все эти визитные карточки, брошюры, рекламные проспекты, открытки, каталоги, снимки, записи и ксерокопии, я обнаружил множество книжных, не укладывающихся ни в какие хронологические или географические критерии, особенных, таких, которые невозможно понять, исходя из обозначенных мною масштабов и маршрутов. Я имею в виду магазины, специализирующиеся на путешествиях, магазины-парадоксы: ведь если любой книжный приглашает к путешествию, да и сам представляет собой странствие, то эти отличаются от всех остальных. Как и детские книжные, и магазины комиксов, и букинистические, как и лавки rare books [12]. Их своеобразие описывается причастием «специализирующийся». Специализация ощутима в самом распределении пространства: вместо деления по жанрам, языкам или академическим дисциплинам они структурированы по географическим зонам. Крайнее выражение этого принципа мы находим в сети Altaïr. Ее главный магазин в Барселоне представляет собой одно из самых удивительных пространств, которые я когда-либо видел: здесь поэтические сборники, романы или эссе тоже распределяются по странам и континентам, из-за чего ты обнаруживаешь их рядом с путеводителями или картами. И географические атласы в книжных, специализирующихся на путешествиях, не менее важны, чем поэтические или прозаические сборники. Следуя по маршруту, который предлагает тебе Altaïr, ты минуешь витрину и оказываешься перед доской с объявлениями о самых разнообразных турах. За ней выставлены выпуски одноименного журнала. Далее — романы, книги по истории и тематические путеводители по Барселоне. Располагаются они в соответствии с принципом, который соблюдается в книжных магазинах практически любой страны: от близкого, местного к более далекому — ко всей вселенной. Таким образом посетитель попадает в мир, упорядоченный в соответствии именно с этим принципом, и движется от Каталонии, Испании и Европы к прочим континентам, распределенным по двум этажам магазина. Внизу находятся карты и атласы мира, а дальше, в глубине — туристическое бюро. Ведь объявления на доске, журналы, книги неизбежно подталкивают к мысли о путешествии.

Под вывеской Ulyssus в Жироне красуется надпись: «Книжный магазин путешествий», и, подобно основателям Altaïr Альберту Падролю и Жозепу Бернадасу, его владелец Жозеп Мария Иглесиас ощущает себя прежде всего путешественником, а не книготорговцем или издателем. А путешественница и писательница Катрин Домен, возглавляющая парижский Ulysses, каждое лето организует книжную торговлю в андайском казино. Естественно, магазины такого рода обычно полны карт и глобусов: например, в амстердамском Pied à Terre десятки глобусов украдкой наблюдают за тобой, пока ты ищешь путеводители и другие книги. Его девиз донельзя патетичен: «Рай путешественника». Для мадридского магазина Deviaje приоритетна его ипостась туристического агентства: «Путешествия по индивидуальному заказу, книжный магазин, аксессуары для путешествий». Порядок составляющих не влияет на продукт, потому что во всём мире книготорговые точки, специализирующиеся на путешествиях, являются по совместительству магазинами, торгующими товарами для туристов. Мадридский же Desnivel, чья специализация — горный и экстремальный туризм, продает GPS-устройства и компасы. То же происходит в берлинском Chatwins, где значительная часть пространства отведена под молескины, эти вновь возродившиеся записные книжки ручной работы, которые Брюс Чатвин некогда покупал в одном парижском магазине. В 1986 году в Туре закрылось последнее семейное предприятие, которое их изготавливало, о чем Чатвин и поведал читателям в книге «Тропы песен», опубликованной годом позже.

Пепел Чатвина был развеян в 1989 году на юге Пелопоннеса близ византийской часовни в Кардамиле — одном из семи городов, которые Агамемнон предложил Ахиллу за его согласие продолжать осаду Трои; развеян рядом с домом его наставника, знаменитого писателя и путешественника Патрика Ли Фермора. Панихиду отслужили в одной из церквей западного Лондона. Тридцатью годами ранее молодой провинциал по имени Брюс Чатвин, не имевший ни работы, ни денег, приехал в британскую столицу и устроился стажером в Sotheby’s, еще не зная о том, что однажды тоже станет писателем-путешественником, легендой и творцом легенд. Не зная, что его именем назовут берлинский книжный магазин. Среди многих книжных, которые в конце пятидесятых годов обнаружил Чатвин в столице, выделялись два: Foyles и Stanfords. Первый — общего профиля, второй специализировался на туризме. Один был полон книг, второй — атласов и карт.

Пятьдесят километров полок превращали Foyles, расположенный посреди Чаринг-Кросс-роуд, в самый большой книжный лабиринт в мире. Туристической достопримечательностью магазин делали не только размеры, но и сумасбродство его хозяйки Кристины Фойл — благодаря ней магазин оставался чудовищным анахронизмом на протяжении всей второй половины минувшего столетия. Там не использовали калькуляторы, кассовые машины, телефоны и любые иные технологические достижения при обработке заказов и продаже; заказы оформлялись по издательствам, а не по авторам или жанрам; существовало три разных очереди, которые приходилось выстаивать клиентам ради оплаты покупок; работников увольняли безо всякой на то причины. Магазином Foyles, основанным в 1903 году, она руководила с 1945 по 1999. Эксцентричность Кр