Борис Эренбург

Я+Я. Жизнь карикатуриста

Прелюдия

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Борис Эренбург, 2018

Начато в больнице Рамбам, в изоляторе онкологического отделения, во время обработки радиоактивным йодом. Будет окончено, надеюсь, не скоро…

18+

ISBN 978-5-4490-0059-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

- Я+Я. Жизнь карикатуриста

Начато 29.06.02 в больнице Рамбам,

в изоляторе онкологического отделения,

во время обработки радиоактивным йодом.

Сокращенный вариант издан в октябре 2017.

Борис Эренбург

Хайфа, Израиль — 2017

Посвящается мне самому

каким я был, каким я стал и каким я буду

когда (если) окончу эту книгу

а также моим родителям, моей жене

и моим доченькам

а кроме того всем тем, кого я упомянул

и о ком забыл упомянуть

да простится мне это

Моя фамилия — Эренбург. Не «Люди, годы, жизнь», разумеется: и люди иные, и годы не те, и жизнь другая. И вообще, с покойным Ильей Эренбургом я не встречался никогда. Впрочем, «с покойниками не встречаются»…

Должен предупредить: в этом повествовании (назову его пока поэмой в прозе, стихах и карикатурах) будет немало реминисценций из моих любимых авторов. Ведь к месту процитировать — одна из основ творческого процесса!

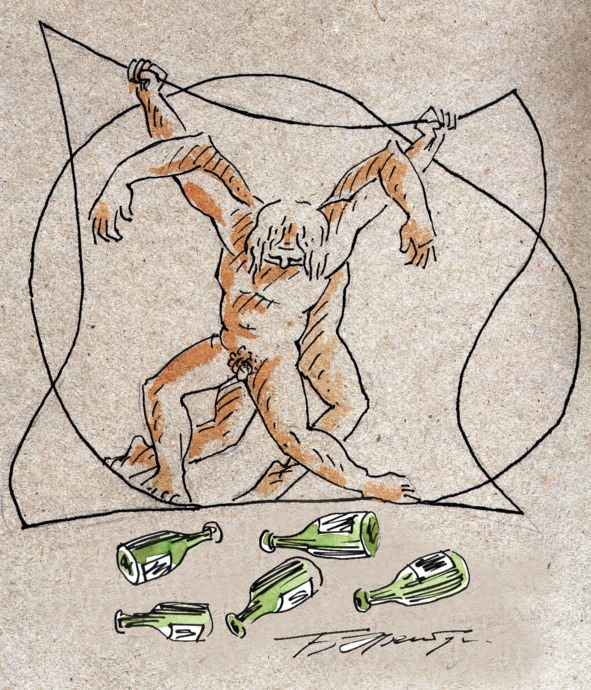

Так вот, я, Борис Эренбург, карикатурист серебряно — бронзового ряда, вдруг задумался. Видно, пришло время перетряхнуть, освежить свои воспоминания, перетасовать их, как колоду карт и сдать самому себе. И попытаться понять, что же получилось…

Кроме того, есть еще одна причина. Меня всегда до боли будоражит ощущение безымянности, неузнанности, одиночества. Какие массы наших братьев остаются непохороненными, а если похороненными — неопознанными, а если опознанными — никем не вспоминаемыми. А ведь каждый заключал в себе вселенную чувств, мыслей, обещаний…

Так и в нашей памяти. Мы встречаем множество людей, оставляющих в нас короткую вспышку полувзглядом, полусловом, полуделом… Две души соприкоснулись и вновь разошлись по своим орбитам, продолжая существовать в параллельных измерениях, полузабыв о том, что в каждой из них отныне заключена частичка сияния — тления — тьмы другой.

Как здорово сказал И. Бродский:

«…из забывших меня

можно составить город…»

Кстати, нечто подобное я испытываю и по отношению к вещам. Они для меня — как живые существа, и многие из них вполне заслуженно упомянуты здесь…

Иногда, когда я опускаюсь в прохладные нижние ярусы моей памяти, я встречаю тех, о ком не вспоминал долгие годы, а то и десятилетия. Они терпеливо и покорно ждут моего зова, и я вдруг с ощущением тяжкой вины понимаю, что вот о нем я не думал с тех пор, как покинул Россию, а вот о ней — и того больше.

А ведь с ним я четыре года сидел за одной партой, и однажды я ел у него дома жареных плотвичек, пойманных в речке Самарке его старшим братом…

А ведь ее лицо на черно-белой фотографии нашего класса я целовал тайком долгими детскими вечерами…

Вот поэтому то, что я пишу сейчас, лишь робкая попытка создать пантеон всех тех, кто зажег хотя бы малую звездочку на небосклоне моей души-вселенной, являющейся продолжением нашего общего макрокосма. Все эти малые и большие звезды разгораются, мигают, гаснут, образуют созвездия, галактики, системы.

Я понимаю, что это — Сизифов труд: попытка пересчитать звезды и дать им имена.

Однако в своем частном небе я сам себе хозяин и удостою внимания лишь то, что захочу, будь то черная дыра или белый карлик, крошечный осколок астероида или шумная комета, то ли прорезавшая темноту, то ли затмившая сияние моих небес.

Написать все это я решил давно. И вот сейчас, наконец, решился. Это поможет мне навести порядок в моих беспорядочных записях, записках, разобрать все, что лежит в коробках и коробочках, а уж потом… А уж потом я увижу, можно ли сделать из всего этого что-то интересное для других. Думаю, что можно…

Моя жизнь хоть и не Одиссея или Робинзонада, все же были в ней события исключительные, выделявшие меня из фона и даже делавшие известным не только ближайшему окружению. А тщеславие никогда не было мне чуждо. Что мне было чуждо всегда, так это чванство! Может быть, именно поэтому и отношения у меня с людьми обычно хорошие. Меня любят, да и я себя люблю…

Здесь уместно вспомнить фабулу одного рассказа, некогда читанного мною. Изобретен компьютер, записывающий, фильтрующий и складирующий в памяти человеческие жизни. Каждый может быть выслушан, но лишь то, что найдено необычного, оригинального и поучительного, заслуживает хранения в памяти машины.

К крайнему разочарованию героя рассказа, ни один из сюжетов его биографии не получает права на жизнь в памяти компьютера, настолько эта жизнь была банальна.

Так вот, надеюсь не оказаться в положении этого незадачливого старика — думаю, что мой рассказ заслуживает… впрочем, старик тоже так думал…

А если честно — вот уже около года я прохожу всякие процедуры и обследования:

Ты выбираешь позу так и сяк,

Чтоб чашу жизни дохлебать со смаком,

Вот тут-то жизнь тебя поставит раком,

И в теле заворочается рак…

Именно это на самом деле и подвигло меня взяться за перо.

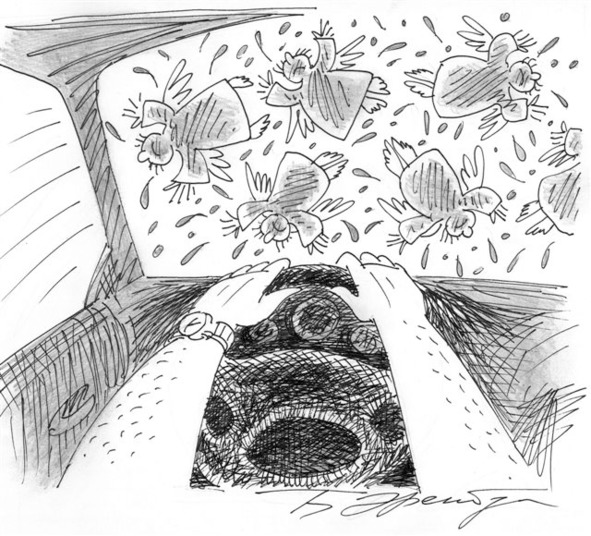

Болезнь вроде и не угрожает уже унести меня раньше срока, но все же она — первый звоночек к длинному перечню всего, что может со мною случиться. Нечего далеко ходить — на днях я неожиданно умер. Умер ненадолго, не успев даже испугаться. Просто почувствовал вдруг, что нахожусь внутри собственного тела, не имея ни малейшей возможности управлять им: ни шевельнуть пальцем, ни издать членораздельный звук…

Будучи в кристально ясном сознании, я метался-крутился внутри черепа-саркофага.

Так мечется абсолютно целый танкист в подбитом, недвижимом, наглухо задраенном танке. Окружающее мелькало в амбразурах глаз и лючке полуоткрытого рта.

Через несколько секунд связь с телом начала восстанавливаться: вначале пальцы правой руки, затем сама рука, губы, голос…

Первые строчки вылились у меня в стихотворную форму, и добрался я по волнам рифм до переселения моего в Израиль. Все то, что произошло с тех пор, я еще не успел переварить, осмыслить и просмаковать. Собственно, этот переезд я считаю своим вторым рождением — а ведь смешно писать воспоминания, когда тебе за 30.

Стройность прозаической же части прерывается моей женитьбой, то есть на 19 году моей жизни. Из дальнейшего я позволил себе описать лишь сугубо избранное, и лишь то, что непосредственно держится корнями в прошлом. Дело в том, что мое Я постепенно превратилось в МЫ, и траектория моего повествования резко изменилась с изменением массы: два тела — две души — две энергии. А впрочем, дело не в женитьбе…

Только теперь я понял, почему Толстой ограничился «Детством, отрочеством, юностью»…

И не говорите мне о счастье созидания, об упоительности власти, о сладости плотской любви даже. Все эти радости зрелого возраста — лишь убогие попытки воссоздать утраченный рай. Я — родом из детства… Ведь детство — самый важный, серьезный и значащий этап в жизни любого. Весь дальнейший и долгий период взросления — на самом деле длительная агония, расплата за предыдущее блаженство — конечно, для того, детство которого было счастливым. Мое — было! Доказательство — сюжет из семейной мифологии, когда, в 3—4 летнем возрасте, я произнес: «Какая хорошая земля, что она дает такие красивые цветочки!». Только счастливый и в меру упитанный ребенок может выдать такое!

В пятидесятых, а точнее 25 июня 1955 года моя душа выбрала временным пристанищем мое тело, названное моим именем. Этим мистическим триединством даты рождения, трех с чем-то килограммов младенческой еврейской плоти и имени Борис (обрусевшее Барух — благословенный — в честь деда моей матери, погибшего от рук фашистов) продиктована сложная система связей, видения и восприятия мира и даже то, что я сижу сейчас и пишу эти строки.

Меня волнует и история тех лет, и фильмы той поры, и предметы того времени. Те годы были насыщены чертами, следами и знаками предшествовавших 30—40 лет, которые (черты, следы и знаки) впоследствии усиленно стирались и нашими, и не нашими из побуждений противоположных и в итоге исчезли с глаз долой — но не из сердца вон…

Из трех первых Ленинградских месяцев своей жизни я, естественно, не помню ничего.

Мои воспоминания начинаются с военно-морской базы Североморск, Мурманской области, где я 3—5 летним тесно «подружился» с матросами в казармах, с тренажерами на базе военных самолетов, с отцовским кортиком и с его же «Макаровым», приносимым домой до и после дежурств.

Помню я пикник на скалах, поросших мхом и травой. Помню белую ночь и внезапное появление сестры. Помню, что у меня часто менялись няни, и одну из них звали Нина. Помню, как на Новый год мне подарили игрушечную саблю, сломанную мною на сладующий же день в попытке перерубить завалинку двухэтажного деревянного дома. А вот кораблей я не помню совершенно…

Там, в Североморске, я начал заикаться, и возникновение этого дефекта, с переменным успехом сопровождающего меня до сего дня, я связываю с поездкой на военном грузовике через бурный поток.

Водитель, рядом с которым я сидел в кабине, напугал меня, шутя, что мы тонем… Родители предпринимали попытки вылечить меня от этого недуга: первый раз — в Бузулуке, у какой-то деревенской ведуньи, завязавшей на моем запястье ниточку и снабдившей святой водой, второй — в Уральске, на сеансе гипнотизера Виноградова, третий — в Челябинске, на этот раз силами конвенциональной логопедши.

Иногда, приходя со службы, отец приносил мне несколько листов чистой бумаги. Свои первые рисунки я хорошо помню, и даже помню, что они немного сердили отца.

Я рисовал человечков — видимо, солдатиков, но руки у них росли из талии, и отец никак не мог с этим смириться. Так начинался тернистый путь карикатуриста: с искажения действительности, будирующего мнение публики…

В Североморск отец получил распределение после окончания с отличием Военно-Морской Медицинской Академии, в Ленинграде, в 1955 году. Североморск был выбран из-за северного стажа: год за полтора, — вместо Севастополя, предложенного ему, как отличнику. Мечтал отец о научной карьере, но жизнь распорядилась иначе. Лучшие его годы были отданы армии, а после демобилизации он работал невропатологом в железнодорожной больнице Челябинска.

Родился он в Речице, Гомельской области, в 1926 году. Всего детей у Израиля Сендеровича Эренбурга (Еренбурга) и Шифры Данциг было четверо: мой отец Семен, его брат Самуил, утонувший в Днепре еще до моего рождения, дочери Броня и Люся (Лея-Ривка), моя любимая тетя до конца ее жизни.

Бабушку Шифру я не застал в живых. Знаю я ее лишь по фотографии, и она мне очень симпатична.

Был у дедушки в Речице брат, Мойше-Нахман. Одного из сыновей его звали, как и моего отца, Семен (Сендер), второго — Давид, дочь — Гита. Выражаясь языком Торы, Семен родил Мишу и Борю, Гита — Гену и Ольгу. Контакта особого с ними у меня не было.

Дедушка Израиль вышел из религиозной семьи, сам же был воинствующим атеистом. Он воевал в 1-ю Мировую, был контужен и провел два года в австрийском плену. Вернулся из плена с прогрессирующей глухотой, с которой не мог смириться до самой смерти. Дед не выносил слухового аппарата, и общался я с ним в основном посредством записок. Жил он в Речице на улице Урицкого, в половине дома, с садиком и огородиком. Все он делал сам: плотничал, столярничал, садовничал.

Хозяйство вела тетя Броня, его незамужняя дочь, всю свою жизнь прожившая рядом с отцом. Около дома цвели лилии, которые в Израиле называются «Кочующий еврей». На ватных подоконниках дозревали помидоры.

Давид однажды приехал из Прибалтики с дочерьми — красавицами Эллой и Люсей. Сейчас они живут в США. Существует пляжная фотография братьев, которую я именую «Три богатыря».

Вообще с отцовской стороны в Белоруссии: в Речице, в Гомеле, в Калинковичах, — было много родственников, которые периодически появлялись у деда в доме.

Однако я совершенно не помню, кто они были. Помню парня — по-моему, офицера, по имени Ким. Он жил по Урицкого, в квартале, прилегающем к Советской. Самое время хотя бы сейчас начинать строить генеалогическое древо, пока еще живы немногие, кто мог бы пролить свет на его нижние ветви — тем более, что две линии: отцовская и материнская, — родственны. Три поколения назад существовала огромная семья, в которой сменились и мать, и отец. Дети — не кровные — породнились, и одним из побегов явился ваш покорный слуга.

Отец был человеком спокойным и мудрым. Редко-редко я видел его в гневе, но эти моменты скрижально врезаны в мою память. Врезаны в мою память и моменты иного плана. Как-то, не помню, зачем, отец поехал в командировку в Москву — Ленинград, и взял меня с собой. Я смутно помню перипетии этого путешествия — помню лишь, что в Ленинграде мы навещали моего Речицкого друга детства Мишку Пугача. Но самое главное, чем знаменательна была та поездка: отец купил мне настоящий огромный свежий ананас, увиденный нами в окне случайного вагона-ресторана… Это был мой 14-й день рожденья.

В Израиль отец приехал очень больным, мама не надеялась, что он перенесет переезд. Однако болезнь отступила, и он прожил еще шесть полноценных лет, наслаждаясь жизнью в стране, которую полюбил с первого взгляда, и принимая эти годы как подарок судьбы.

Другом отца в Североморске был сослуживец дядя Миша Черенков. Я его помню, так как он подарил мне две инерционные машинки, прошедшие со мною долгий путь и оставшиеся на одном из его этапов. Последняя весточка от него пришла из США…

Что еще можно сказать о моем отце? Одна трогательная деталь: он панически боялся находиться в обществе некрасивой женщины, — как бы кто не заподозрил, что это его жена.

«Как причудливо тасуется колода! Кровь!» Однажды, встретив меня в обществе однокурсницы Люды Ионовой, моя тетя Минна ничтоже сумняшеся воскликнула: «Ах, вот и твоя девушка!».

Я мгновенно среагировал: «Ну что вы!!! Мы с ней только учимся вместе!». Люда, девушка далеко не безобразная, страшно обиделась, и мне стоило усилий загладить этот инцидент.

Форма для меня всегда была и есть — увы — важнее содержания. Пусть это признак легкомыслия, пусть неглубокости — я не стыжусь в этом признаться. Может быть, меня просто мало били… Впрочем, и у Высоцкого, помните:

«…И меня два красивых охранника

Повезли из Сибири в Сибирь»…

Не «ретивых», не «жестоких», а именно красивых, молодых, в щегольских фуражках и выглаженной форме с красными погонами…

Мама моя, Софья Шапиро, родилась в 1925 году, в Лунинце Брестской области. Те, кто помнят предвоенную историю, уже догадались, что ее родной язык — польский.

У ее родителей Мойше (Моисей) Шапиро и Ревекки Боруховны, кроме нее, было еще трое детей: дочери Люта (Лия, старшая), Минна (младшая в семье) и сын Сёма (Шломо).

В конце 30-х семья получила визу в Австралию, но в последний момент уезжать раздумали. Когда началась война, половина семьи: Ревекка с Софьей и Минной эвакуировались, а те, кто остались, остались навсегда…

Благодаря титанической энергии бабушки Ревекки все тяготы были преодолены, обе дочери стали врачами, вышли замуж. Бабушка же, опять-таки в силу своего совершенно неуемно-деятельного характера, осуществляла безумный проект своей жизни. Будучи в преклонном возрасте, душевно (но не физически!) больная, живя в спартанских условиях, на деньги, выбиваемые из дочерей, она построила в Лунинце огромный бревенчатый дом. Этого дома я никогда не видел, а после смерти бабушки он был продан за гроши. Я сталкивался с ней редко, стало быть, и любить ее не мог. Но до сего дня ее личность вызывает во мне огромное любопытство, смешанное с полумистическим ужасом и ассоциируется с Голдой Меир. по-цветаевски:

«Сколько возможностей вы унесли,

и невозможностей сколько?»

Мама — человек очень импульсивный и многогранно талантливый. Будучи глазным врачом по профессии, она всегда жила литературой, музыкой, языками. На протяжении всего нашего многолетнего знакомства я помню ее то играющей на пианино «Беларусь», одним из немногих предметов, кочевавших с нами по военным городкам, то рассказывающей нам с сестрой сочиненные ею самою рассказы и сказки, то разыгрывающей интермедии также собственного производства.

Среди ее многочисленных знакомых была бузулукская поэтесса Людмила Горская, посвятившая ей строки:

«Забудь про все восторги мира,

Забудь про счастье без границ,

Когда глядят глаза Шапиро

Под сенью бархатных ресниц…»

Мама всегда были склонна к депрессии, переросшей в болезнь, требующую постоянного медикаментозного лечения. С отцом она жила, как за каменной стеной. Он же в ней души не чаял.

Переехав в Израиль в 1990 году, мама была буквально опьянена этой страной, быстро выучила язык — возможно, помогла база, заложенная в еврейской школе, где она училась в детстве.

Неожиданно она начала рисовать, писать акварелью и сочинять афоризмы, которые охотно печатала местная русскоязычная пресса.

Смерть отца в 1996 году выбила ее из колеи, но, несмотря на свое не самое благоприятное душевное состояние, мама оправилась от страшного удара и долго продолжала оставаться активной, как творчески, так и по жизни.

Вышел из печати ее авторский сборник, честь проиллюстрировать который она предоставила мне. Оказалось, что у этого тепличного растения имеется мощный внутренний стержень истинно истинно творческой и деятельной натуры. Она посвящала массу времени клубу пенсионеров, в ее расписание трудно было прорваться даже нам, ее детям… Умерла она в 2008 году…

Несколько слов о моих близких родственниках. Муж тети Минны Владимир Абрамович Лейцин работал на Челябинском цинковом заводе, был кандидатом технических наук. Когда-то его приглашали в США преподавать, но он не решился, да и сложно было…

У их дочери: Лии — (в честь Лиона Фейхтвангера) сын Миша, у Аллы — дочь Михаль.

Муж тети Люси, Александр Александрович Кузнецов — русский, родом из Карелии, моложе жены на несколько лет. По профессии строитель, он в должности прораба построил множество Речицких многоэтажек, в том числе ту, в которой они переехали от дедушки.

Там они жили с детьми Димой и Аней до своего переезда в Челябинск на рубеже 60-70-х годов. Помню, он первым в дедушкином квартале купил телевизор, и соседи приходили в дом деда болеть за Португалию-Англию на чемпионате мира по футболу 1966 года.

Дима родил Пашу и Дашу, Аня — Кирилла и дочь…

Дядя Саша не был идеальным супругом. На моей памяти он несколько раз уходил к другим женщинам и каждый раз прибивался обратно, а однажды он был осужден на год за что-то, связанное с его работой. Последний раз он ушел, когда дети были уже взрослыми, и на этот раз состоялся развод.

Однако о тете Люсе и детях он продолжал заботиться — вся его жизнь проходила на разного рода руководящих должностях. Для он меня ярчайший пример хорошего, доброго человека, которым безалаберная жизнь распоряжается весьма по-своему.

Я был красивым ребенком. Знаю, что все матери любят рассказывать о красоте своих чад… Моя мама часто рассказывала о беременных женщинах, приходивших поглядеть на меня, чтобы мое обаяние передалось их зародышам, о какой-то футбольной команде, члены которой на одном из вокзалов передавали меня из рук в руки… Но существуют фотографии, подтверждающие ее правоту.

Впоследствии я был симпатичным парнем, сейчас я — впрочем, тут не место…

Раньше я всегда выглядел старше своего возраста.

В Челябинском периоде жизни два фотохудожника: Володя Тронягин и Сережа Жатков потратили на меня довольно много фотобумаги…

Волосы у меня черные, раньше очень-очень, позже просто волнистые. На сегодняшний день эти волны ничем себя не проявляют, так как стригусь я коротко — начала просвечивать лысина. В этом смысле я — логическое продолжение нашей мужской линии: дед был попросту лыс, отец был обладателем довольно жидкого волосяного покрова, едва прикрывавшего обильную лысину… Тело с годами оказалось склонным к полноте. Правда, сейчас, после всех медицинских злоключений, я сильно похудел и вновь хоть куда…

Физически я весьма крепок, можно сказать, силен. Всегда считал и считаю я себя здоровым, как бык. Даже сейчас, когда я восполняю таблетками отсутствие щитовидки. Видимо, эта моя вера удержала меня по эту сторону смерти, когда, 20-ти летним, я перенес неудачное удаление аппендикса, и последовавшие за этим еще две операции по спасению украсили мое тело страшными шрамами. Они, эти шрамы, неизменно обращают на меня внимание публики и дают простор толкам о криминальном происхождении. Я, как правило, никого не разубеждаю — помните «Человека со шрамом» Моэма?

Характерная черта моей внешности — усы, которые сопровождают меня почти всю жизнь. Однажды, в институте, я попробовал их сбрить, и в результате месяц ходил замотанный в шарф, как иранская женщина, пока не вернулся мой привычный облик.

С тех пор никаких экспериментов над собою я уже не ставлю. Здесь, в Израиле, я настолько типичен, что у меня проверяют на улице документы после каждого теракта: все арабы похожи на меня…

Кроме того, из-за усов все считают меня записным Дон-Жуаном, хотя на самом деле я банальный бабник — но об этом позже.

А вот бороды я никогда не отпускал — моя постоянная небритость не в счет! Ведь бородач у меня, как правило, ассоциируется с интеллигентом, серьезной личностью, классиком. Что поделаешь — всякие разночинцы и основоположники социализма основательно отпечатались в моей психике…

Благодаря моим усам я — легкая добыча для моих собратьев-художников — кто только не рисовал меня. Я мог бы заполнить выставочный зал средней величины портретами и шаржами, героем которых явился. Усатый шарж работы кубинского карикатуриста Лазаро, превратился в нечто вроде моего торгового знака…

Каков же я, что же я такое? На этот вопрос ответить и просто, и сложно. Просто — потому, что я себя очень люблю и ценю, сложно — потому, что я привык относиться к самому себе с изрядной долей юмора и подтрунивания, переходящего в веселое самоистязанье.

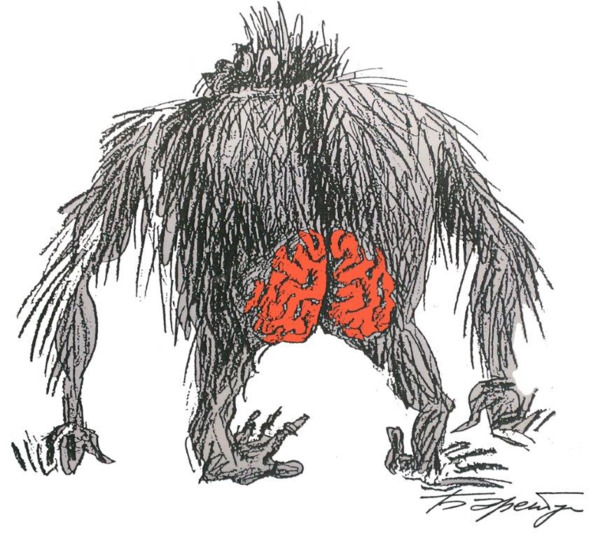

Я человек очень способный, у меня хорошая память и ясный, трезвый ум. Именно эти два последних качества не позволяют мне всерьез считать себя гением, хотя склонность к подобной самооценке я испытывал всегда.

А вообще основное мое свойство — инфантильность. Доказательством служат многие мои поступки, некоторые из которых могут показаться нелогичными, некоторые чрезмерно оригинальными, а отдельные даже и неправдоподобными.

Это качество унаследовала моя младшенькая, Леночка, томная мечтательница. Правда, началось все это у нее в несколько пугающих формах запаздывающего развития речи и моторики…

Старшая моя доченька, Аллочка, острозубая и жадно живущая 40-килограммовая «модель», напротив, по всем пунктам шла с опережением графика — если не считать ее долгожданности…

Когда мое 30-летие праздновалось за вином и сластями на месте моей работы, я прочел присутствовавшим сочиненное мною тем же утром следующее шестистишие:

«Мне было в этот день не до веселья,

Хоть и не стоило больших усилий

С обычною веселостью держаться:

Ведь по тому, как на меня смотрели,

Как руку жали и цветы дарили,

Я понял вдруг, что мне не девятнадцать…»

Вот с таким ощущением я и живу…

Оттого-то мне постоянно кажется, что жизнь моя — все еще черновик. В какой-то степени это удобно: я сердцем чувствую, что все можно поправить, дописать, дорисовать, даже сжечь.

Но вместе с тем, мой трезвый начитанный ум не дает мне забыть, что время не повернуть вспять, что не все и не всех можно вернуть, что рукописи не горят… и бывает мне от этого очень горько.

Однако я верю в фантастическую идею существования параллельных миров: где-то там я сумел поступить иначе, чем здесь, и быть с тем — с той — с теми, с которыми мне быть так хотелось…

Как я уже писал, 5 лет мы жили в Североморске. В 1959 году родилась моя сестра Ира — очень близкий мне человек, живущая ныне тоже в Израиле со своим мужем Игорем и двумя милыми детьми: Димой (старшим) и Анечкой, умницей и моей любимицей.

Из Североморска отца перевели в Бузулук, Оренбургской области. Ему много приходилось ездить на учения — помню частые упоминания о Тоцком, в районе которого эти учения проходили, об одном из генералов — сыне Чапаева.

С Бузулуком связано у меня очень многое, и прежде всего год, который в памяти моей значится годом самого в моей жизни необъяснимо-безоблачного счастья: год 1963. Странно, ровно 40 лет спустя, я склонен считать 2003 год самым необъяснимо-страшным («…велик был год и страшен…»).

Как же я был рад, когда спустя много лет мне в руки попала книжка, посвященная Бузулуку, выпущенная Южно-Уральским книжным издательством незадолго до моего назначения там завотделом художественного оформления.

Жили мы в Бузулуке вначале на улице Пушкина 10, в доме на 4 семьи. Там был огромный двор, в котором был еще один жилой дом, сараи, какие-то бочки… А в щелях под стенами, за пучками молочая, гнездились жучки — «солдатики» в замысловато расписанных черно-красных мундирчиках…

А в соседнем дворе (слева) подрумянивались на солнышке самодельные кирпичи… А в соседнем дворе (справа) строился новый дом… подумать только, сегодня этот дом уже старый!

Коммунальные условия были скромны — лишь через несколько лет, в Уральске, я впервые познал прелести центрального отопления, ванной и туалета не типа сортир.

Раз в неделю мы с отцом ходили в баню, находившуюся в 5 — 6 кварталах. Думаю, что мог бы найти все упомянутые места, окажись я снова в Бузулуке. По дороге мы болтали, «учили» таблицу умножения… А дорога в детский сад связана у меня с мамиными уроками по втягиванию живота. С тех пор живот у меня почти всегда втянут: и в прямом, и во всех возможных переносных смыслах. Есть в таком способе бытия определенная доля искусственности, но — форма требует…

Среди моих приятелей были Сережка Волков, живший в 3-х или 5-тиэтажном доме по дороге к центру города — «Серый Волк», как называла его моя тогда крошечная сестренка, одноклассники Коля Пирогов и Сашка Абрамов, уехавший впоследствии в Феодосию, сосед по дому Сережка Царев, с которым я периодически дрался, дворовые и соседские девчонки.

Отец одной из них, Тани, дядя Миша Репин, поймал как-то здоровенного сома, которого мы ели всем двором.

Двух других я однажды начал дразнить «деревенскими» — можно подумать, что я сам был очень городской… Эту дразнилку услышала мама и устроила мне головомойку.

Головомойка удалась — с тех пор я очень осторожен в выборе подобных определений. Отец этих двух, то ли старший сержант, то ли старшина, имел мотоцикл с коляской и держал кроликов, которых периодически резал. Я его за это не любил…

А животных я любил всегда, особенно собак. Периодически они ко мне приблуждались: Мушка, Смелка… Смелку захватили собачники, несмотря на то, что я ее обеспечил ошейником. Собачников я тоже не люблю…

Вообще мне гораздо жальче бродячих животных, нежели (ну, скажете вы, дает!…) людей. Люди сами накликают на себя всякие проблемы: болезни, войны, браки… Животные же совершенно беспомощны; кроме зубов и когтей нет у них ничего, чтобы защитить себя от людей: ни денег, ни парламентского лобби, ни…

Врезалось мне в память, как какой-то мужик пригнал к нам во двор и безуспешно пытался продать отцу ГАЗик. Неплохо зарабатывая, мои родители не имели тех символов: машина-дача-стенка, — служивших, как правило, определением благополучия, «упакованности». По моему, они отнюдь не страдали от их отсутствия. Скромная советская электробритва «Бердск» сопровождала отца 30 — 35 лет (каково качество?!), и с ним приехала в Израиль. Лишь здесь он сменил ее на «Филлипс» с плавающими ножами и прочими прибабахами.

Единственным фетишем родителей были книги. Это вот отношение к жизненным благам унаследовал и я, правда, с некоторыми поправками. Насчет машины я бы…

Вот, например, один из 20 рассказиков серии, написанной и опубликованной мною в Израиле.

«Когда я был евреем в России, я не хотел водить машину. Я не хотел ни водить машину, ни даже ее иметь. Трудно объяснить, почему…

Возможно, потому, что машина, как символ социального благополучия, стоила кучу денег? Не стоила она денег только тем, кто получал ее вместе с водителем. А так как получения водителя мною не предвиделось даже в самых розовых снах, по этой и разным другим причинам я взял и переехал в Израиль.

Но евреи — удивительный народ. Несмотря на то, что стоит она по-прежнему кучу денег и что получения водителя не предвидится и здесь, мое отношение к вопросу значительно потеплело.

Ведь в Израиле машина — друг человека. Иногда — единственный. В ее ласковом урчании ты слышишь поддержку своим тирадам по адресу козлов, которые…

Она бережно подхватывает твои шорты с их содержимым и твою спину, озабоченную чтением вынутого из-за дворника извещения о штрафе за стоянку в неположенном месте, и перемещает все это в пространстве и во времени, которые оба, как известно, весьма относительны.

Машина привезет тебя туда, куда ты захочешь — если не захочешь слишком многого, остановится там, где ты ей прикажешь. Она будет покорно ждать тебя, недоверчиво косясь на уличных котов, на играющих в футбол детей, на норовящий проехать впритирку грузовик. На ее умном лице отразятся нюансы любых твоих чувств, когда ты вернешься к ней с обещающей встречи, с бездарного свидания, с покупками или с ответом на анализ мочи. Она не упрекнет тебя ни за превышение скорости, ни за запах спиртного, ни даже за аварию с полной утратой ею работоспособности, в просторечьи называемой «тотал лосс».

Твои чувства к машине можно сравнить лишь с обладанием женщиной, да не любой, а идеальной, какая может явиться лишь во сне или в стихах о Прекрасной даме. И даже после расставания с нею ты инстинктивно ищешь те же дорогие твоему сердцу кнопочки и изгибы, выпуклости и впадинки в твоей очередной красавице. И очень скоро привыкаешь к ее прелестям…»

Впрочем, я отвлекся во время движения, а это черевковато, как любил говорить мой институтский преподаватель экономики социализма Черевко… Вот сейчас, если не остановит меня красный, я сверну направо, затем направо и налево, и окажусь дома. И я твердо знаю, что моя машина будет ждать меня и промолчит, даже если я выйду к ней только утром, а лишь вздохнет и мягко повлечет меня на своих мягких шинах в новый день.

Через дорогу жил мальчик по фамилии Таруличев, с которым мы играли в войну пластилиновыми солдатиками, для которых ковали сабельки из мягкой алюминиевой проволоки, или деревянными дуболомами Урфина Джюса, которых сами выстругивали и раскрашивали точь-в-точь по книге Волкова. Весной запускали в плавание по канавным ручьям деревянные лодочки. Эти ручьи были очень бурны, так как снега в Бузулуке выпадало много: выше моего (правда, тогда небольшого) роста. Однажды, по дороге в садик, моя сестра свалилась с санок в глубокую полынью одной из канав и чуть не утонула.

Зимой сугробы служили нам местом приземлений при прыжках с сарайных крыш. Часто занятия в школе отменялись из за морозов и мы наслаждались жизнью, валяясь в снегу, катаясь на санках, играя в снежки.

А Новый Год, мой самый любимый праздник! Ежегодняя гирлянда, салат «оливье» — самый главный деликатес, вкушаемый в положении лежа под елкой, волшебный аромат апельсинов, вскрывание отверткой грецких орехов и кораблики-скорлупки с мачтами-спичками…

Сколько я себя помню, был я очень влюбчив. Еще в детском саду «роман» с дочерью воспитательницы (только не думайте, не ради лишнего стакана компота!) побудил меня выбрать круглосуточный вариант, так как это позволяло мне дольше быть с нею рядом. Потом, с первого по четвертый класс, была Оля Сивожелезова, потом…

Вообще-то я — бабник по призванию. Но в отличие от многих я — бабник «душка», который поглощен заботой об «ее» чувствах и мыслях, о том, что она сказала до-, в процессе и после… Женщины, как правило, коварно пользуются этим. Поэтому беру не количеством, а качеством.

Учился я в школе номер 6, которая находилась в одном здании со школой номер 1. Помню, как после уроков именно у входа в 1-ю школу встретил меня отец и сообщил о покупке телевизора. Это был черно-белый «Спутник — 2», который сопровождал нас много лет. Вообще-то я не большой любитель телевидения, несмотря даже на то, что одно время вел в Челябинске карикатурное обозрение… Да и первые несколько лет супружеской жизни прошли у нас с женой без «ящика», что шокировало многих…

Моей первой учительницей была Ширинская Нина Ивановна — очень распространенное русское имя. в лаборатории, где я много лет спустя работал по распределению, среди 20 женщин было 5 Нин Ивановн. А вот учительницу параллельного класса звали Олимпиада Андреевна…

Помню, как Нина Ивановна долго не могла мне втолковать, как будет множественное число от слова «весна»: «вёсна», — произносила она. Несмотря на это, первый класс я окончил на отлично — никогда больше такого со мной не повторялось, разве что спустя 10 лет, уже в институте. Были у меня друзья, были, как и у всех, враги.

Кулачная моя дуэль с Рафиком до сих пор напоминает мне о себе плохо отгибаемым большим пальцем правой руки.

Вообще-то я не склонен к насилию. Правда, однажды, не помню почему, я уколол мою соседку по парте пером ручки в плечо. Была кровь, была головомойка… Этот вот случай жестокости явился, пожалуй, первой острой пружинкой в довольно старомодном матрасе моей совести — по прекрасному стихотворению Шефнера:

«И совесть, ночной комендант общежитья,

Ворочается на железном матрасе…»

Кирьяков Леша, бородатый медлительный «слесарь-интеллигент» из Челябинского Теплотехнического института, поклонник Виктора Астафьева, знавший наизусть Ильфа-Петрова, и не только, «подарил» его мне…

Впрочем, я верю в воздаяние: может быть, именно та первая пружинка и стала причиной возникновения в моем теле первой нехорошей клеточки, общежитье каковых сейчас вот пришлось уничтожать мечом хирурга и огнем радиоактивного йода — пружинок-то впоследствии накопилось немало…

Так как родители работали, а бабушки-дедушки жили в тысячах километров от нас, я в течение дня предоставлен был самому себе. Мне выдавались деньги на ресторан, где одна из официанток обязалась меня привечать — помню «азу по-татарски». На сдачу я «кутил»: покупал газировку, ходил в кино. Это, кстати, обучило меня практическому счету и привило уважение к математике.

Кинотеатр на улице Красноармейской — главной улице города — назывался «Победа».

Помню бархатно-красное полотнище над входом в зрительный зал:

«Из всех искусств для нас

важнейшим является кино»

В. И. Ленин

С тех пор именно сэтим лозунгом связана в моем подсознании теория ленинизма — с ним и с прекрасным артистом Ю. Никулиным в «Ко мне, Мухтар!». Иногда я наведывался в парк с обновлявшейся ежедневно на пологом травяном стенде цветочной датой.

Моя самостоятельность приносила иногда огорчавшие родителей плоды.

Весьма популярна была у нас, мальчишек, игра в «чику» на мелкие монетки; кажется, на других уличных диалектах она называлась «пристенок» (помните, у Высоцкого?).

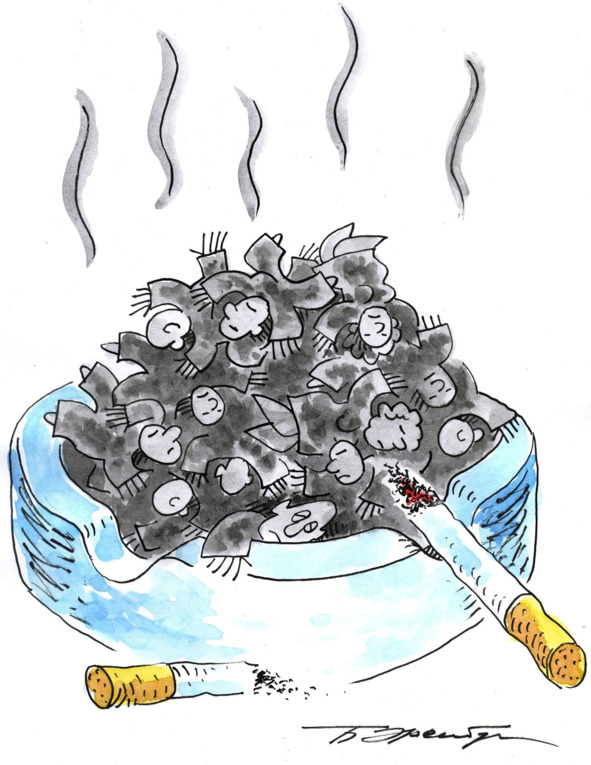

Примерно тогда же, в 7 — 8 летнем возрасте, мы начали покуривать: собирали окурки, вынимали из них остатки табака и крутили самокрутки. Время от времени то одному, то другому из нас здорово влетало от родителей, но толку об этих вздрючек было мало.

Неудивительно, что мама пыталась отравить мне жизнь знакомствами с мальчиками из «интеллигентных» семей и игрой на пианино, которой меня обучали частные учителя: попытка «поступить» меня в музыкальную школу окончилась таким позором, что мама помирала со смеху, вспоминая мой провал.

Слава богу, эти попытки мамы быстро закончились: никогда я не имел интеллигентных друзей, никогда впоследствии меня не тянуло к музыке.

Кстати, именно с одной из частных учителок связан мой первый сексуальный «опыт»: уронив ноты на пол, я полез за ними под инструмент, повернул голову и обнаружил, что под недлинной юбкой прячется миллион резиночек, шнурочков, пряжек… впрочем, не могу сказать, что это сильно меня впечатлило. Правда, с тех пор во мне сильно развилась способность видеть сквозь женскую одежду: если не каждую, то уж наверняка каждую вторую женщину я мысленно раздеваю со всеми подробностями.

К спорту меня тоже никогда не тянуло; правда, на Новый Год мне подарили хоккейную клюшку… так она и досталась кому-то девственницей после нашего отъезда. Да, еще на первом курсе института я примерно пол-года занимался штангой.

Летом мы ходили на речку Самарку — помню длинный мост и дамбу, по которой приходилось карабкаться, чтобы сократить путь. Иногда выбирались в лес.

Впоследствии мы переехали на улицу Галактионова, 34. Именно оттуда трещина на костяной рукоятке папиного кортика, который я пытался превратить в метательный инструмент. Кстати, это не было первой попыткой превратить его в нечто, вовсе не отвечающее его предназначению. Вот милая история: после окончания Академии, получив погоны и кортик, отец приехал в Речицу, где у деда ждала его мама. Боясь всяческого оружия, мама незаметно сплавила кортик резнику Шерману, жившему напротив. Отец узнал об этом, будучи уже на месте службы, в Североморске. Что было сказано им по этому поводу маме, и чего стоило ему вернуть свое номерное личное оружие, можно только догадываться…

С кортиком я рос, носил я его через плечо, на портупее с бронзовыми львами. Однажды какой-то бдительный прохожий поймал меня, вооруженного, сидящим у калитки, и привел за шиворот к отцу. Сейчас портупея с трудом застегивается на моей, мягко выражаясь, талии…

В Израиль кортик приехал в разобранном виде, разложенным в разные ящики. Я очень люблю фотографию, на которой мой кортик в руках моей младшенькой, Леночки, в ее маленьких, нежных, шелковых ручках, и называю я этот снимок «Детство Юдифи»…

Был у меня велосипед, были пустые пулеметные ленты и прочее списанное снаряжение, была кобура, прошедшая со мною путь от Североморска через все мое детство, всегда дополнявшая матросский новогодний наряд. Эта кобура из грубой пупырчатой кожи и с наружным кармашком для запасной обоймы, плотно закрывавшаяся сверху в отличие от современных стриптизно-нескромных мини-кобур, осталась в Речице и в моей памяти…

Был у меня закадычный друг Лешка Филиппов.

Однажды на Лешкином дне рожденья, судя по всему, восьмом или девятом, на предложение его мамы прочитать стихи, я выдал частушку, которую где-то вычитал:

«Эх, яблочко, да на тарелочке,

Надоела мне жена, пойду к девочке»…

По сей день я ощущаю на себе ошеломленные взгляды присутствовавших при этом безобразии взрослых. С тех пор я чрезвычайно чувствителен к реакции публики на устные и письменные шедевры моего гения.

Лешкин отец был, по-видимому, ювелиром: помню его рабочий стол со всевозможными фантастическими инструментами. На их закрытой веранде валялись многочисленные тома сочинений Сталина — помню, что Лешкина очень старенькая бабушка говорила что-то по их поводу, но что…

Именно к Лешке я помчался за помощью, когда вдруг рыжей Монне Лизе — подруге нашего дворового кота Микеланджело — вздумалось рожать в моем присутствии. Вместе мы завороженно наблюдали, как появляются на свет крошечные мокрые создания и как их мать перекусывает розовые пуповины…

Через много лет, в Израиле, ласковая местная кошка по имени Шишка, данном ей моею старшенькой из-за удивительной способности путаться под ногами и биться головой об дверь, получила политическое убежище в нашем крошечном садике. Когда-то, будучи котенком, она дважды была нами спасена от неминуемой смерти: первый раз застряла под пластиковой поливочной трубой и уже почти не дышала, второй — сильно простыла, и мать ее, совершенно дикая и безымянная, принесла ее, полуживую, к нашей двери, упрямым мяуканьем вызвала нас поздно вечером и настояла на лечении дитяти. Ватные тампоны и насильственное кормление теплым молоком с антибиотиком через разовый шприц сделали свой дело. Один из ее сыновей, элегантной черно-белой окраски бандит Чарли — «Великий Немой», долго продолжал посещать наши пенаты, хоть в руки и не давался.

Летом в дорожной пыли мы с друзьями находили гильзы и патроны аж времен гражданской войны. А на городском рынке, в двойном заборе была заточена и забыта старая тачанка — только что без пулемета и буденновцев. Зато у моего школьного друга Генки был крошечный, но настоящий дамский револьвер без патронов.

Голь на выдумки хитра: мы добывали патроны от мелкашки и обматывали их медной проволокой, дабы не болтались в барабане…

До сих пор храню я солдатика из моей металлической гвардии, голова с которого снесена была выстрелом в упор.

Однажды, когда мы упражнялись в стрельбе по сучковатым доскам, за нами погнался сторож дровяного склада. В течение долгих лет широкий шрам над правой коленкой напоминал мне о моем полете через забор с торчавшим из него здоровенным гвоздем…

По сей день я обожаю оружие, люблю его разглядывать, ощущать его гладкую тяжесть. Помню, как рубил сучья зазубренным ятаганом, пока частные хозяева на соседней улице наливали молоко в мой бидон. А на стене в их гостиной висела пара дуэльных пистолетов, пара казачьих шашек и пика.

Несколько раз отец брал меня на стрельбище, где я получал массу удовольствия: вначале стрелял по мишеням вместе с солдатами, а потом получал в свое распоряжение «Калашников» — разумеется, без рожка, и играл сам с собой в войну, слоняясь по лесу или сидя в сбитой танковой башне, «стреляя» по всему, что вызывало во мне желаний пальнуть.

Городской тир был для меня местом притяжения и мотовства. Больше всего любил я стрелять по резиновым игрушкам. Впоследствии, на учебных сборах после окончания военной кафедры, я даже занял первое место по стрельбе из автомата — ума не приложу, куда подевалась та краснознаменная грамота…

А недавно окончил я курс практической стрельбы — здесь, в Израиле, это зачастую необходимо. Особенно для того, чья работа связана с поездками по стране.

Стреляю я из пистолетов разных типов, и постоянно вспоминаю тот крошечный Генкин револьвер и бессмертного резинового бегемота, ухмылявшегося мне в лицо в Бузулукском тире…

И когда в минуту бесконечного мрака холодный гладкий ствол моего «Глока» ласкает мой висок, омывает меня счастливая волна откровения: есть все же нечто сильнее разочарования, сильнее болезни, сильнее одиночества…

Бывал я и на работе у отца, в гарнизонном госпитале, где был у меня «приятель» — фельдшер Калятка, любитель поэзии, привязанный к моему отцу. Кто-то сфотографировал меня там у микроскопа — эта фотография предсказала мою взрослую профессию: ибо, карикатурист я, конечно, карикатурист, но в параллели с физикой металлов и металловедением.

Я постоянно ощущаю непосредственную связь и взаимозависимость между прошлым и будущим, между вчерашней игрой и сегодняшним делом. Ведь игра — один из основных признаков детства. Более того, это одна из прерогатив детства, его главное преимущество…

Так с грустью заключаем мы, взрослые, забывая о том, что крутится в нашей галактике Планета Игр. Небольшая, на первый взгляд ничем не примечательная, кроме своей обитаемости и голубизны…

Дети Планеты начинают играть, только-только успев родиться. У них есть все необходимое для этого: куклы, игрушечные дома и животные, игрушечные скрипки и пистолеты, игрушечные машинки и танки… В играх дети растут. Первые радости и обиды, первые синяки и победы приносят детям их игры и игрушки. В играх дети узнают, что есть на свете справедливость и есть власть, есть удовольствия и есть боль. И что в каждой игре обязательно есть правила, и что любая игра рано или поздно кончается.

И если кто-то не хочет играть, он может выйти из игры. И если детям старая игра уже не нравится, они спокойно и дружно начинают новую.

Но дети растут — растут вместе с детьми их игры: в царя и слуг, в преступление и наказание, в да и нет, в войну, в деньги, в дочки-матери. Многим хочется быть царем, генералом, директором, потому что это приносит много очень приятных игрушек. Но царю нужны подданные, генералу — солдаты.

И вот в игру втягиваются все новые и новые участники — ведь без этого игра теряет смысл. Забываются правила — те, что соблюдались в детстве: не драться, не обижать младших, меняться ролями. Участники забывают о том, что это игра, они начинают думать, что делают серьезное и единственно необходимое дело.

Они пытаются переименовать свою планету в Планету Дел. А тот, кто не забыл правил и пытается выйти из игры, признается опасным и оказывается отверженным.

Время от времени те, кто тоже хотят играть самыми красивыми игрушками, устраивают перевороты в своих игрушечных государствах с игрушечными границами.

Во время этих игрушечных переворотов на настоящие города падают отнюдь не игрушечные снаряды и льется настоящая кровь. А в других играх игрушечное слово, сказанное с игрушечной трибуны, зажигает настоящую грусть или радость в неигрушечных глазах, и игрушечный приказ, отданный в игрушечном кабинете настоящего мореного дуба, неигрушечной пулей пробивает самые настоящие сердца.

А наиболее хитрые понимают, что, если пирожков не хватает на всех, накладно драться из-за существующих. Нужно выпекать новые, специально для себя. Они придумывают новые игры, называя их науками, теориями и учениями. В новых играх все обстоит, как и в старых: те же начальники и подчиненные, те же игрушечные деньги, на которые покупаются и продаются разум и колбаса, совесть и драгоценности. Те же игрушечные битвы, но не на зеленых холмах планеты, а в разукрашенных залах.

После этих битв врачи делают очень реальные уколы во вполне реальные вены жертв игрушечных страстей, и над их реальными телами звучат настоящие траурные марши и игрушечные слова прощания.

Время от времени начинаются игры в переговоры о договорах, устанавливающих новые правила для старых игр. Игрушечные конференции позволяют игрушечным делегациям разъезжать по прекрасной Планете Игр и поднимать бокалы за красиво сервированными настоящими столами. И нет конца этим играм.

Из Бузулука отца перевели в Казахстан, в госпиталь гарнизона города Уральска.

Помню, что через несколько лет, будучи уже в Челябинске на гражданке, отец получил невероятно теплое письмо от сотрудников уральского госпиталя. Я его храню по сей день — дай и мне Б-г удостоиться такой любви и такого уважения.

Так что в 5-й класс я пошел уже в бывшей столице казачьего края, бывшем «Яицком городке». Первое неизгладимое впечатление от Уральска — дорога от вокзала до дома, где нам предстояло жить: все было усеяно лягушками, — тротуары, дороги, газоны. Ну прямо по Торе — одна из казней Египетских. Впоследствии ничего подобного нигде и никогда видеть мне не приходилось…

Жили мы в военном городке Сокол, а учился я в школе номер 35, где на переменках мы пили воду из общей кружки, прикованной цепочкой к жестяному баку. Недавно попалось мне в руки письмо от Валеры Кузнецова, с которым я сидел за одной партой в 5-г классе и с которым мы изводили учителей болтовней на уроках.

Ира, сестра моя, начала учиться в этой же школе. Помню: недалеко от упомянутого бака с водой я грубо обошелся однажды с ней, малышкой, подошедшей ко мне, старшему брату; что-то вроде «иди отсюда, рыжая ведьма»… До сего дня болит во мне ее недоумевающий взгляд из под золотисто-русой челки. Еще одна пружинка…

Девочка, в которую я был влюблен, Валя Неверова, так никогда и не узнала о моей любви. Причина была проста: книжка, которую я подложил ей в парту на 8 Марта, вместе с запиской была переведена учителем другой ученице; у Вали оказалось слишком много поклонников, а педагогическая справедливость требовала… Мое объяснение, таким образом, попало не по адресу, что несколько усложнило мне жизнь…

Зато моя дворовая «пассия» Марина Горбачева, жившая дверь-в-дверь, стала товарищем моих игр (еще не любовных!), и долго цифры 4—14 (Г-М) оставались для меня магическими. Около нашего подъезда ошивался рыжий с гладкими висячими ушами пес по имени Дворник.

Через год меня перевели в школу номер 532, где училось много детей железнодорожников, «интернатских», семьи которых проживали на разных «Буранных полустанках». Ребята были неплохие, немногим отличались от нас, «городских». Среди них было много казахов — помню, были девочка-казашка, красавица писаная.

Была в нашем классе девочка по фамилии Родина — я ее почему-то не любил…

Правда, символично?

В Уральске подружился я с Андреем Аллиным и Сашей Кузнецовым. Сашка был очень хороший, интересный парень, но я не любил бывать у него дома из-за его матери, разгуливавшей по квартире в нижнем белье, что мне тогдашнему не слишком импонировало (а может быть, наоборот?…).

С Андреем, очень любившим технику, мы сидели над самодельными приемниками, изготавливали бомбочки, смешивая серу, селитру и прочие ингредиенты. Ах, как шумно и ярко взрывали они свои черные изолентовые оболочки… До сего дня храню я кусок черного каучука — по-моему, от троллейбусного рога — которым мы с Андреем перебрасывались, как мячом, беседуя на ступеньках его подъезда. Он же, по-моему, подарил мне лезвие ножа, которое вот уже больше 30 лет я не могу собраться оснастить рукояткой.

Андрей-то и сыграл главную роль в моей «карьере» художника. Он заманил меня в Дом Пионеров, но вместо авиамодельного кружка мои родители, после основательного скандала, настояли на кружке рисования. Как я им за это благодарен… Помню огромную и сложную линогравюру нашего учителя, посвященную Пушкину: ветер, дилижанс…

То были незабываемо-волшебные вечера: натюрморт, линогравюра, за стеной хоровое

«…Орлята учатся летать…», а в перерывах осторожное фехтование на настоящих шашках — аксессуарах драмкружка…

В Доме Пионеров происходили встречи юных филателистов, и я увлекся собиранием марок, склонность к которому мерцает в моей душе по сей день.

Уральск же стал для меня школой встреч иного рода. Как вспоминает моя мама, достаточно было ей выйти вечером на улицу и высмотреть группу ребят самого подозрительного вида, как она непременно находила среди них меня.

Всегда я тянулся к блатным, приблатненным, и отношения мои с ними были самыми сердечными. Мимикрия, видимо, у меня в крови — я очень легко иду на контакт.

С подругами труднее. Хоть я и бабник, но со своими «прибабахами». Помню поворот аллеи, ведущей вдоль ограды военчасти, и женщину, подтягивающую чулок на высоком бедре… Она, эта незнакомка, так и осталась во мне символом сексуальности. С тех пор недо…, полу… волнуют меня сильнее, нежели грубоватая и «честная» открытость и дозволенность: мол, дашь — не дашь…

Были в нашем городке и несколько еврейско-военных семей, с которыми водили знакомство родители: Сашка Голубь и Яшка Тайц тоже были моими приятелями.

Все мои друзья располагались по определенным пластам моей многослойной жизни: школьные, по двору, по улице, по маркам. По маркам Сашка (Длинный) и Юрка Угрюмов, по двору Сашка Дорожко, обладатель махрового банного халата и волосатых ног.

Был Вовка Березуцкий, носивший огромный перстень и воображавший себя магистром некоего ордена по борьбе со вселенской несправедливостью, был Женька Сидинин. Был Игорь Мальцев, не вернувший мне книгу «Армянские сказки», в которых невестка «испускала ветер», что меня весьма смущало. Был Баркель — казах, сын ректора Пединститута. Он единственный, кто знал, что я еврей, и дал мне однажды понять это. Был некто Рабинович, имевший огромные кляссеры с марками разных стран.

Однажды он предложил мне «сделку»: я получаю удар по голове большим альбомом и, пройдя эту экзекуцию, получаю этот альбом в подарок. То, что я пишу эти строки, несомненное свидетельство несостоявшейся сделки…

Степь, в пору цветения тюльпанов. Древнее мусульманское кладбище с пышущими жаром каменными плитами, еще не успевшая пожелтеть трава, цветы и масса ужей… Этих симпатичных небольших змеек с желтыми пятнами у глаз мы сажали в бутылки и пугали ими наших девчонок — дам сердца, да и не дам…

В старой дубовой роще, пряталась обрамленная кладбищем церковь. Не знаю, что за работы там велись: то ли копались новые могилы, то ли канал к реке Урал (или Чаган?), но на дне этих «раскопок» мы часто находили черепа, и даже таскали их домой, к ужасу родителей.

Зимой заливались дворовые катки.

Иногда мы с отцом ходили на городской каток. После Уральска я, пожалуй, больше на коньках не катался.

Упомянул реку Урал — Яик в прошлом — не забыть бы черную икру. Постоянно в холодильнике дома стояли литровая банка черной икры. Для нас, жителей осетрово-белужьих краев, она была довольно обычной добавкой к ежедневному рациону, включавшему чудесную казахскую говяжью тушенку, которую я ел прямо из банки.

О благословенный период застоя, о 60-е, «гордые, пузатые»!

К слову сказать, да и к стыду тоже, к этому «золотому» периоду относится и начало понимания мною проблемы общественного статуса, что ли… Не помню, чем тот мальчик отличался от других, но равным он не был, и испытывал я к нему снисходительную жалость… Помню, я сижу у подоконника, а он — с другой стороны окна, и я не приглашаю его войти, я «позволяю» ему говорить с собою… кажется, я в этот момент лепил что-то из пластилина.

Вначале семья наша жила в одной из комнат 3-комнатной квартиры. К Любе — молодой женщине, то ли вдове, то ли разводке, жившей с дочерью Иришкой, мама моя ревновала отца. И было к чему — я имею в виду эту самую Любу…

А с другими нашими соседями: семьей Сааркопель, Мейнхардом и Натальей, отношения не омрачались ничем. Мейнхард, огромный офицер-эстонец, изобретатель и охотник, мастер-золотые руки, говорил на своем эстонско-русском: «Я от усталости падаль!». Был у него предмет моего вожделения — охотничий нож с рукояткой, сделанной из доски от затонувшего судна, нескольких сотен лет засола в Балтийских водах…

Эта доска сыграла свою роль, выполнила свое сверх-предназначение: стройматериал-обломок кораблекрушения-рукоять ножа-несколько ячеек в моей памяти. Строители суденышка были бы очень удивлены… Лично я серьезно — почти болезненно — принимаю свою роль в роли вещей, с которыми сталкиваюсь. Если это спичка — я ее зажигаю, даже если нужна мне она для ковыряния в ухе, если это бумага — я пишу на ней с обеих сторон…

В Уральске начались у меня непонятные приступы болей живота. К слову сказать, эти приступы посещали меня долгие годы, и точка поставлена была лишь в Израиле, удалением желчного пузыря, коего российскими исследованиями в моей брюшной (фу!) полости обнаружить не удалось. Так что пришлось мне периодически быть госпитализированным в хирургических отделениях.

Многого я там насмотрелся и многому научился, а главное — легко сходиться с самыми разными людьми, фамилия которых могла быть даже Крестоверов. Каково?!

В Уральске же, учась в 7-м классе, я в первый раз в жизни сильно «возжелал» одеваться по моде. В те годы носили брюки-клеш от колен, и наш учитель, молодой казах, щеголял в таковых перед нами. Не помню, чтобы мне хотелось чего-то модненького с тех пор — я абсолютно безразличен к одежде.

Мой характер бережет меня от этих гонок — я живу в убеждении (иллюзии?), что человек красит одежду… Дело в том, что жили мы в небольших городках, где вопрос модной одежды, как правило, если и стоял, то не остро… Так что одежда мне, как правило, шилась и перешивалась: брюки — из военной «диагонали», пиджаки — из отцовских кителей. Мой свадебный костюм был, пожалуй, первым купленным в магазине готовым «элегантным» костюмом…

Однажды в школе, во время урока, кто-то угодил мне прямо в лоб яблоком. Вскочив с места, ударом по лицу я сбил своего обидчика на пол. То ли этот эпизод, то ли новая любовь по фамилии Крумина, девочка, обладавшая развитой грудью и мягким нравом, согласившаяся быть моей подружкой, стали поводом для моего избиения. Оно состоялось после уроков, в последний учебный день перед зимними каникулами. Бил меня парень из полублатных по фамилии Воробьев, считавший меня немцем из-за моей фамилии. Двое моих приятелей, Карп и Клещ стояли в толпе зрителей, когда я упал под ударами, не успев оказать сопротивления, поскользнувшись на ледовой сколзанке. Домой я явился с совершенно заплывшим глазом, и тут узнал о предстоящем переезде. В эту школу я уже не вернулся…

Самое время вернуться к теме наших кочевий. Особенность жизни семьи офицера состояла, как правило, в отсутствии постоянной, своей квартиры. Все места нашего жительства были не полностью благоустроены, имели лишь частичные удобства. Жили мы всегда на условиях временности — например, лишь за год до отъезда из Уральска нам вместо уже упомянутой комнаты в общей квартире выделили 3-х комнатную квартиру находившегося в длительной командировке офицера; правда, в одной из комнат были заперты его домашние вещи. Не было у нас, детей, постоянных школ и друзей. С одной стороны, все эти переезды позволяли увидеть мир, но с другой я всегда завидовал тем, кто мог позволить себе заявить: «А, этот! С ним мы еще в ясли вместе ходили!»

И все же понятия родного города и друзей детства имеются даже у меня, и связаны они с Речицей, где жил дед Израиль. Каждое лето, на каникулы, отец или мама находили способ подбросить нас с сестрой туда на 2 — 3 месяца, а перед 1 Сентября забрать назад.

По великолепной пыльной улице Урицкого ежедневно проходило стадо коров, сопровождаемое пастухом, и мы прерывали свой пыльный футбол и сидели на воротах, поджимая ноги, когда какой-нибудь ретивый бычок предпочитал дороге тротуар.

Мы — это я, это Ленька (Илья) Булкин, Юрка и Сашка Панько (местные), Мишка Пугач, Гарик Плоткин, Сережа и Андрюша Половинко (ленинградцы), Мишка Виленский (гомельчанин). Мишка Пугач был стройным парнем с длинной талией и томным голосом, отличным футболистом. В дальнейшем он перебрался в Москву, где мы с ним как-то встретились во время одной из моих командировок.

С Гариком мы позже встретились в Ленинграде, куда я также был заброшен по делам службы. Эти контакты вне нашего детства не вернули нас друг другу — впрочем, странно было бы на это рассчитывать. Ленька — кругленький «Булочка», с родителями — дядей Моней и тетей Фридой, низкорослыми и губастенькими, жил с новой квартире в одном доме с моими дядей Сашей и тетей Люсей.

Его дед и бабка были соседями моего деда. Насколько я знаю, Моня в молодости ухаживал за Люсей… Кстати, на крыше этой пятиэтажки, «строившейся» дядей Сашей, состоялся мой первый урок электросварки.

Мы гоняли на велосипедах с руками и без рук, играли на деньги в карты, сидя в беседке, которую построил мой дед под огромным кустом сирени, ветви которой служили нам сырьем для изготовления и луков, и стрел к ним. Там же обитал крупный самостийный кот Пиня. Там же иногда накрывался стол, ломившийся от белорусско-еврейской еды: картошки со сметаной, драников (вкуснейших картофельных оладий), вареной кукурузы, любимого дедова свекольного борща. Впоследствии Ленькин дед построил альтернативную беседку в глубине двора, и мы перебрались туда.

К азартным играм я был всегда склонен, но удачливым игроком не был — слишком увлекался. Как говорится, не везет в карты — везет в любви… Будучи на дипломе в Свердловске, я умудрился втянуться в преферанс. Боже, какие «паровозы» цепляли мне мои партнеры на мизерах! Однажды я проигрался до такой степени, что вынужден был питаться в течение двух недель исключительно «Завтраком туриста» по 35 копеек в день, кусковым сахаром и водой. Потом отыгрался, и даже получил в счет выигрыша «Панчатантру» — книгу индийской мудрости, сопровождающую меня и здесь, в Израиле.

Зато однажды мне повезло действительно по-крупному — правда, не в карты, а в телевизионной игре. Не имея ни малейшего понятия о предмете игры: ценах на различные товары, — я выиграл на израильском телевидении всяких разностей, включая машину, на 25 тысяч долларов. В течение нескольких месяцев после этой передачи я был воистину национальным героем: люди меня узнавали на улице, в магазинах, на светофорах, стремились прикоснуться ко мне, как к святому. До сих пор в памяти многих я «тот самый, что выиграл «Ситроен»…

Так вот, мы носились на велосипедах, играли в мушкетеров. Всегда к моему приезду Леньку переводили к деду, Срулю Рысину, матершиннику и хитрецу.

Иногда мы таскались в кино «Беларусь», реже в «Россию», изредка посещали новый торговый 3-х этажный торговый центр «Ведрич». Частенько крутились мы в парке, у постамента с танком-тридцатьчетверкой. Меня всегда тянуло к танкам. Свидетельство тому моя первая публикация, «состоявшаяся» в школьной стенгазете:

«Я мечтаю быть танкистом.

Я много читал об их подвигах и хочу быть похожим на них».

Кстати, тридцатьчетверка выглядит гораздо мужественнее танков современных, настолько же, насколько коротко стриженый мужчина выглядит мужественнее панков, хиппи и прочих, с болтающимися косичками-хвостиками-серьгами-цепочками…

Обычно нас можно было найти на песке у Днепра…

К Днепру тех времен нужно было спуститься с обрыва или через парк, или по крутому асфальту переулка. Затем — деревянный мостик через узкую протоку, и вот мы бредем, увязая в песке, к берегу, оставляя справа рощицу лозняка. Можно было пройти и налево, немного вверх по течению, где берег был крут, полоса песка была совсем узкой и к ней вплотную подходили трава и деревья. Но мы шли прямо, и у небольшого полуострова, напоминавшего Кольский, располагались своим таборком. Там мы дремали на жарком солнышке, меж волейбольно-футбольными хороводами, поедали яблоки, зарывая огрызки глубоко в песок.

Маленькими мы купались в штакетниковом «лягушатнике», подрастая, заплывали до середины реки, поджидая волны от проходивших теплоходов и проносившихся моторок. С тех пор я — убежденный представитель «Бич-бойз»: свирепый загар, узкие плавки, а главное — готовность проводить все отпуска на реке-озере-море, пребывая в убеждении, что только таков полноценный отдых.

В остальное время мы объедались яблоками, вишнями, крыжовником и поречками, слушали вранье Ленькиного деда. Во второй половине большого одноэтажного дома с огромным двором кроме Сруля с бабкой Любой, занимавших большую комнату, жили Циля и Анна Федоровна. Последняя была одинокая старуха, а Цилин сын Арон был водителем кинопередвижки. Однажды он загнал свою машину во двор, повесил на сарае экран и устроил бесплатное кино под белорусскими звездами.

Огромный двор был разделен: большую часть передней части занимал садо-огород дедушки, — клубника, яблони, вишни, крыжовник, поречки и даже кукуруза.

Затем шел ряд сараев с козлами и колодами, а за ними между участками соседей по дому — тропинка к двухкаютному сортиру, процесс возведения которого сохранился на самом дне моей памяти. На его же дне, в его бездне кишели бесчисленные белые фосфоресцирующие червячки — червям числа нет, бездне — дна… Горизонтальные внутренние перекладины, служившие «поручнями», были сточены и заполированы ладонями справлявших нужду поколений.

Вероятно, благодаря такого вот рода «удобствам» водились во дворе гигантские шумные мухи с люминесцентными брюшками — против них применялись хлопушки из толстой резины на деревянных ручках, являвшиеся непременным инвентарем в каждом доме.

Во время перерывов в электроснабжении дома зажигалась керосиновая лампа, у которой часто лопалось стекло. А кто помнит сегодня чугунные угольные утюги? А керогазы? А звонкие рукомойники?

Когда-то, когда я был совсем маленький, жили в доме дядя Коля с женой — по-моему, они не были евреями. Потом они съехали, но я их помню, так как они иногда заходили навестить дедушку и прочих. А в общем-то подавляющее большинство квартала и улицы говорили на идиш и играли в «1000» и в «501». Иногда к деду приходила играть очень приятная пара — его звали дядя Шура…

С годами дедушка начал обрезать знакомства — его очень удручала прогрессирующая глухота, последствие контузии. Слуховой аппарат, видимо, не оправдывал ожиданий. Помню, когда-то можно было кричать ему в ухо, позднее начались записки. Как сейчас я помню во всех подробностях послеполуденную картинку нашей с ним «беседы»: я пишу карандашом на листочке в косую линейку, дедушка лежит на диване с газетой, а рядом на подоконнике из стакана с водой «смеется вставная челюсть…», вернее, челюсти.

В соседнем дворе жил врач Ратнер, дед Сережи и Андрюши. Он был богачом — владельцем отдельного дома, машины и собаки Полкана. По другую сторону от нас жила тетя Нехама — ее смерть была, пожалуй, первой смертью, с которой я столкнулся. Ее сын, приехавший на похороны, был в молодости другом и свидетелем гибели папиного брата Самуэля.

Через дорогу был большой огород, принадлежавший «учительнице». Постоянно мы, ребята, ссорились с ней из-за залетавшего к ней на грядки мяча.

На углу жил Пинский, к которому раз или два приезжали внуки Борька и Мишка из Кишинева. С Борькой, хулиганистым парнем, я сошелся тогда довольно близко. Помню немолодого поджарого человечка — по-моему, их родственника, которого называли Меламед.

Рядом с Шерманом, упомянутым в истории с кортиком, и его внучкой Геней, проживала безымянная женщина с двумя детьми, которая, по-моему, не считалась своей в этом квартале.

А водяная колонка, из которой добывалась вода, находилась за углом огромного, совсем «Уайльдовского» сада, владелицу которого мне довелось видеть всего однажды.

Периодически проходила по дворам некая старуха, которой необходимо было подавать пищу и одежду: вариант квартального нищего. Калитки закрывались на своеобразные крючки-засовы, рычажки которых торчали снаружи: Нехамин, например, в форме бараньей головы, наш — совсем простой.

Почту разносила одна и та же улыбчивая и сердечная почтальонша.

Во время одого из своих «визитов» в Речицу, кажется, в 1969 году, я впервые «познакомился» с Высоцким. Гарик знал наизусть и надиктовал мне немало песен, а у Ленькиного отца была целая стопа магнитофонных записей, которые мы слушали тайком. С тех пор Высоцкий со мною всегда и надо всеми, и в горе, и в радости, и в России, и в Израиле, он мой Поэт…

Речица была классическим курортным городом — оттого так широка география мест, из которых приезжали внуки к своим бабушкам и дедушкам. Были там великолепные песчаные пляжи и ослепительный песчаный остров, был роскошный старый парк на круче, над Днепром. Как я уже упоминал, из него можно было спуститься к берегу по двум крутым деревянным лестницам с площадками для передышки посередине. Эти лестницы ветшали на моей памяти год от года. Интересно, существуют ли они сейчас?

Короче говоря, Речица со всем перечисленным выше, а пуще всего с летним ничегонеделанием, была и остается воплощением и символом моего истинного детства и моей истинной юности, в которые я постоянно возвращаюсь мыслями. Попробовал я однажды вернуться в этот милый моей душе мир и физически — с молодой женой — и навсегда зарекся топтать травы (и пески!) прошлого… Как в песне «Город детства»: билетов нет…

Начиная с 13 лет я ездил в Речицу один. Поезд Челябинск — Москва (30 часов), Москва — Гомель (12 часов), Гомель — Речица (2 часа). Это были восхитительные поездки, через всю грандиозную Европейскую часть России, над ошеломляющей своей шириной Волгой; всему этому я обязан очень просторной своей внутренней системой координат…

Масштаб моих детско-юношеских путешествий был не намного мельче масштаба всех моих последующих поездок по Союзу — а я был «профессиональным» командировочным — и всех моих поездок по миру в Израильской жизни. Да и две упомянутые пересадки доставляли мне массу впечатлений и жизненного опыта. В частности, на Белорусском вокзале я попался в лапы группе шпаны. Под угрозой ножа из меня были «вынуты» все мои деньги — 5 рублей. Впрочем, я умел разговаривать с урками, да и трусом не был — подчинялся обстоятельствам. После недолгого общения, ставшего с тех пор для меня символом гуманного беспредела, расстались мы почти друзьями: ребята проводили меня на поезд и подарили на память значок — висюльку Спасской башни…

Обычно, когда я заходил в дедов дом, мне удавалось застать его врасплох — благо, дед не слышал. И всегда окатывало меня такой волной радости: «О, мамка дорогой!»

Именно эти мгновения символизируют для меня высшую степень приязни и любви, которые кто либо когда либо обращал ко мне..

К моему приезду дедушка готовил мне жилье в сарае: ставил рядом с поленницами дров большую панцырную кровать, рядом стол, стул, на столе — керосиновая лампа. Позже было проведено электричество. В этой своей «келье» я спал и читал. Там я прочел массу книг, в том числе одолженную у родственника — владельца лошади — жившего, по-моему, на улице Колхозной, — Тору, изданную до революции наполовину по-русски, с «ятями», наполовину на иврите (или идиш?!).

Семенит мой сгорбленный дед по моему детству в своей парусиновой паре, опираясь на палочку, с коричневой толстой лакированной кожи простенькой сумкой. По сей день несет он с рынка груши и яблоки внуку, глотающему книги в пыльном аромате приговоренных к сожжению поленьев.

Книги мною действительно буквально глотались. Обожаемы были Верн, Купер, Лондон, Дюма, Мифы Древней Греции. В процессе чтения я делал выписки — вот несколько примеров из сохранившейся записной книжки 1966 года:

«…Не желать зла для зла в убыток себе самому — очень важное достоинство!…»

«…Он слишком сильно любил, слишком многого требовал, и в конце концов оставался ни с чем…»

Весьма своевременно для одиннадцатилетнего и вполне актуально для разменявшего шестой десяток, не так ли?

Моими кумирами были попеременно мушкетеры, рыцари, ковбои, Спартак с его гладиаторами, благородный жулик Остап Бендер. Известна уже моя тяга к блатному, преступному — я романтик экстремального, опасного сорта. Помните, у Высоцкого:

«…И вот ушли романтики

Из подворотен ворами…»

Очень точно и созвучно моим ощущениям. Правда, ни вором, ни убийцей («…Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист…») я не стал — не та закваска… Кстати, интересно, когда преступник-вор-убийца смотрит детективный фильм, за кого он «болеет»?…

В Израиль мы привезли почти полтонны книг — сказать по правде, впустую. Дочери мои не читают по-русски — разве что старшая чуточку — и я стараюсь находить им переводы моих любимых книг на иврит.

С годами нас стала манить танцплощадка, находившаяся в уже упомянутом старом парке. Там мы крутились с сигаретами «Пелл-Мелл» в зубах — сигареты привозились Гариком, мать которого работала в Ленинградском порту — и «снимали» девочек, приезжавших, как и мы, со всех концов Союза. Там состоялся мой первый в жизни «настоящий» поцелуй с Мариной, юной киевлянкой в сводившей с ума клетчатой юбочке, там… Это она, Марина, подарила мне на память значок ТУ-104, который до сих пор со мной.

Кому не знакомо это щемящее благо первых ласк, первых ночных бдений, большей частью безумно-платонических, и именно поэтому безумно и вечно дорогих сердцу.

Там и в дальнейшем было у меня немало мимолетных романов — обо всех не расскажешь, да и не стоит… Впрочем, один из ряду вон выходящий «визуальный» мой роман достоин упоминания.

У одного из моих приятелей была тетка по именя Нэля — как я теперь понимаю, не первой молодости незамужняя женщина, приезжавшая в отпуск к матери из Поволжья. Она была чрезвычайно начитана и эмансипирована, как это и бывает обычно с незамужними не первой молодости женщинами… Однажды мы играли в карты в их дворе. В его глубине, между сарайчиком и, простите, сортиром, Нэля поставила тазик с водой и приступила к омовению. Начав с головы, она сбросила лифчик и омыла то, что он прикрывал. Затем, не торопясь и не чувствуя (впрочем, кто знает…) моего взгляда, она скинула то, что еще оставалось, и начала…

Я прокидывал карту за картой, мой напарник, сидевший спиной к «сцене», не мог понять, что со мной происходит, а я… Хорошо, что мои шорты находились вне досягаемости его взгляда…

Часто я ездил на велосипеде к тете Люсе и дяде Саше. С ним я иногда ходил на пляж, он со мною боролся, несколько раз брал с собой на рыбалку. У дяди Саши на правой руке не хватало безымянного пальца: однажды в армии, прыгая из кузова грузовика, он зацепился обручальным кольцом и палец остался на борту машины. Эта история предопределила мое отношение к кольцам и тому подобным вещам — не носить!…

Когда мы играли в мушкетеров: я — д-Артаньян, Гарик, Мишка и Мишка — Атос, Портос и Арамис, — дядя Саша варил нам на работе шпаги из арматуры. Звон этих шпаг нередко нарушал патриархальность тихой улицы Урицкого…

В Речицу часто приезжали Ленькины родственники из Минска. Их дочь, Лиля Виленская, младше меня года на два, запомнилась мне, как одна из самых красивых девушек, встреченных мною. И у Леньки вдруг начался настоящий психоз: он вообразил, что я собираюсь совратить Лилю и бросить. На этой почве в том, по-моему, 1970 или 1971 году, мы с ним крупно поссорились.

Особых проявлений антисемитизма в Речице я не помню, кроме разве-что одного: какой-то пьяный на улице, остановившись около нас, игравших в футбол, вдруг заорал: «Езжайте в свой Израиль!»

Но как то раз в процессе игры со своим другом Ленькой, я спел ему популярную у нас в Бузулуке песенку «Жид, жид, жид, по веревочке бежит!…», намекая на жадность (жад — жид) своего партнера. Однако мы находились не в пролетарской Средней России, где жид, еврей и ананас знакомы людям только понаслышке, а в местечковой Белоруссии, и сразу появилась бабка Люба, объяснившая мне всю бестактность моего поведения.

Так шести лет отроду я стал жидом. С тех пор я ненавижу каждого, произнесшего или написавшего это слово.

Речица для меня закончилась с переездом дедушки и тети Брони в Челябинск, в связи с состоянием здоровья. Дедушка умер в 1977, в год окончания мною института, тетя Броня несколькими годами позднее. Дедушкин буфет, сопровождавший все мое детство, был подарен соседке по дому в процессе обмена-размена квартир — еще одна острая пружинка…

В Уральске отец начал подумывать о демобилизации. Кочевая жизнь, а главное — желание заняться наукой, которое никогда не оставляло его, подававшего в свое время большие надежды и очень котировавшегося в военном ведомстве — все эти факторы укрепляли его решение. Неоднократно он делал попытки «освободиться», и в конце концов добился своего.

Именно тогда домик бабушки Ревекки в Челябинске был снесен, и ей была предоставлена 3-х комнатная квартира — распашонка в 5-ти этажном доме на нее саму и на успевших прописаться у нее мою маму и нас с сестрой.

Мы трое переехали в Челябинск, а через несколько месяцев подоспела демобилизация, и семья воссоединилась.

Квартира находилась по улице Калинина, в районе, именовавшемся Заречье, далеко не самом фешенебельном, но вполне отвечавшем моим вкусам и привычкам.

Одна из комнат была за бабушкой, но та в ней почти не жила: во-первых, не в ее характере было жить с кем бы то ни было, а во-вторых, она была всецело поглощена строительством дома в Лунинце, занимавшим все ее мысли и требовавшим немало денег, черпавшихся ею в нашей семье и семье тети Минны.

Впервые у меня появилась возможность свободно, не заботясь ни о колке дров, ни о следующем члене семьи, насладиться купаньем в ванне, наполненной горячей водой из крана. С тех пор я обожаю ванну! Сколько расслабленных часов я провел, погруженный в пенную от шампуня из пингвинной бутылки горячую воду, пуская струи из резиновой спины куклы-суворовца и ведя «кардинальские» беседы с мамой.

Итак, зимой 1969 года, после новогодних каникул, с кровоизлиянием в глазу, я появился в 7 классе 23-й школы Челябинска. С первых же дней я подружился с самыми что ни на есть отпетыми парнями и девчонками, так что меня не били, как били обычно всех новичков, обставляя таким образом их знакомство со школой. В классе были очень разные ребята: некоторые исчезли из моей жизни после 7—8 классов, иные сыграли впоследствии определенную роль в дальнейшей моей жизни.

Помню, как одна из девиц, сидевшая не в самой приличной позе, на увещевания учительницы: «Как ты сидишь, тебе не стыдно, Валя?!» отвечала: «Стыдно, у кого видно!…». Это было в новинку даже для меня. А вечеринки наши, организуемые в узком кругу, «на хатах» то у одного, то у другого, сопровождались выпивкой и весьма откровенными «танцами — обжиманцами» при выключенном электричестве.

Тот период 7-8-9 классов был для меня, пожалуй, весьма судьбоносным. Еврейского мальчика из интеллигентной семьи закрутила жизнь, полная соблазнов самого сомнительного толка. Выйти из меня могло все, что угодно, как, впрочем, из любого подростка в том возраста, который принято именовать «трудным».

В 7 классе я близко сошелся с Толиком Пономаревым и Витькой Костюшко. Витькина мать, буфетчица, жила с «другом», «воспитывая» Витьку и его старшего брата. Этот брат и его дружки давали нам первые уроки теории грязноватого уличного секса.

В дальнейшем мать была убита сожителем, а дети уехали к бабушке на Украину. С ними уехали и три мои книги: «Серенгети…» Гржимека, «Дикие животные Индии» и учебник эсперанто.

Толик был паренек небольшого роста, рыжеватый, невероятно амбициозный и распущенный согласно даже моему нестрогому кодексу. Отец его сидел, жил он с младшей сестренкой, бабушкой и матерью, с трудом тащившей воз семьи. Связь наша прервалась после 8 класса. Через много лет мы встретились в ту пору, когда я рисовал для телевидения, а он работал там техником. Впрочем, прежнего взаимопонимания не возникло.

Толика, 39-летнего владельца банка, застрелили в лихие 90-ые…

В классе нашем был у меня еще один приятель, Валерка Изместьев — симпатичный парень, ходивший всегда в костюме. По слухам впоследствии он работал в милиции

Был и Рафик Насыров — татарин, очень приятный и дружелюбный, так и не вернувший мне книгу Базена «Семья Резо». В его доме поразила меня откровенная бедность и то ли пьяная, то ли ненормальная бабушка. Общался я и с Геркой Стоякиным, Генкой Девятовым (Циклопом), Шестаковым (Шустиком), с Колькой из параллельного класса, который повесился из-за любви…

В нашем подъезде жил Генка, мать которого сидела за растрату. Его тихий маленький отец не мешал нам… впрочем, совершенно не помню, чем мы занимались и о чем говорили…

Приятельствовал я и с Валеркой Максимовым, парнем старше меня, пьяницей, безобидным забулдыгой и страшным болтуном. Скинувшись по рублю, мы пили то на стройке, то в общественном туалете. Сестра его, Люба, как-то сказала, что я напоминаю ей рыцаря в латах — то ли по походке, то ли по чему-то еще. Она заныкала у меня томик Бунина с «Темными аллеями» и с «Легким дыханием», которое я постоянно именую «свежим».

Во дворе общался я со Славкой Стрелковым и с его приятелем Костей, который уронил как-то свою девушку в лужу. Однажды мать Славки после ссоры с мужем предложила мне погулять. С трудом я от нее отделался… В этом мире улицы меня окружало пьянство, насилие вплоть до поножовщины, мат… Начались приводы в милицию. И все же… Врезался мне в память эпизод, который, возможно, явился одним из спасательных кругов, не давших мне утонуть, как это случилось с некоторыми моими друзьями. Как-то я заявился домой в совершенно непотребном виде: пьяный, рваный, вывалянный в грязи. Мама открыла мне дверь и… покатилась со смеху. Она буквально захлебывалась, а я таращил на нее пьяные глыза, постепенно трезвея. Тот смех записал в моем сознании неизгладимую формулу: пьяный — смешон и жалок.

Но был и другой мир, который все же обеспечивало мне (я не шучу!) мое «интеллигентское» происхождение. Это был мир книг, мир марок, мир искусства: сразу по приезде я сдал экзамены и был принят в Детскую Художественную школу, с занятиями дважды в неделю, с выездами на пленэры и в музеи.